KAJIAN KELIMPAHAN, INDEKS BIOLOGI, DAN PRODUKTIVITAS PRIMER PLANKTON

DI PERAIRAN MUARA SUNGAI TAKKALASI KABUPATEN BARRU

Erfan Andi Hendrajat dan Brata Pantjara Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Maros 90512, Sulawesi Selatan

E-mail: Erfanhendrajat67@gmail.com

ABSTRAK

Plankton merupakan jasad renik akuatik sebagai sumber pakan alami untuk ikan dan udang, juga dapat dijadikan sebagai indikator kestabilan dan kesuburan perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, indeks biologi dan produktivitas primer plankton di perairan muara Sungai Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam rangka mendukung kegiatan budidaya tambak di lokasi tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015. Pengambilan sampel dilakukan pada enam stasiun pengamatan. Posisi Stasiun 1, Stasiun 2 dan Stasiun 3 berada pada Sungai Takkalasi, Stasiun 4 pada muara sungai, Stasiun 5 dan Stasiun 6 posisinya pada pantai Takkalasi. Hasil identifikasi plankton ditemukan sebanyak 18 genera, yang terdiri dari fitoplankton sebanyak 12 genera yaitu sembilan genera dari kelas Bacillariophyceae, satu genera dari kelas Dinophyceae, satu genera dari kelas Cyanophyceae dan satu genera dari kelas Choromonodonta. Zooplankton yang ditemukan sebanyak enam genera yang terdiri empat genera dari kelas Crustacea, satu genera dari kelas Rotatoria dan satu genera dari kelas Ciliata. Kelimpahan plankton berkisar 30-753 ind./L dengan genera fitoplankton yang terbanyak ditemukan adalah dari kelas Bacillariophyceae. Berdasarkan nilai Indeks keragaman (H’) yang nilainya lebih besar dari 1 hanya ditemukan pada Stasiun 6 (1,373) sehingga secara umum kondisi komunitas plankton di perairan muara Sungai Takkalasi tergolong dalam keadaan tidak stabil. Indeks keseragaman (E) pada semua stasiun nilainya E<1 yang menunjukkan bahwa penyebaran biota antar genus rendah atau keragaman individu yang dimiliki masing-masing spesies jauh berbeda (struktur keseragaman antar spesies rendah), terdapat tiga stasiun yang nilai indeks dominansinya (D) mendekati angka 0 yang berarti tidak terdapat spesies yang secara ekstrim mendominasi spesies lainnya dan terdapat tiga stasiun yang nilai indeks dominansinya mendekati angka 1 yang berarti di dalam struktur komunitas biota yang diamati terdapat genus yang secara ekstrim mendominasi genus lainnya. Untuk produktivitas primer fitoplankton, masih dikategorikan normal (bagus) dengan kisaran kadar klorofil-a 1,29-3,71 mg/m3.

KATA KUNCI: kelimpahan; indeks biologi; produktivitas primer; plankton; Sungai Takkalasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Barru merupakan daerah pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan dengan garis pantai mencapai 87 km sehingga wilayah ini sangat potensial bagi pengembangan komoditas perikanan tangkap maupun budidaya. Luas tambak di Kabupaten Barru pada tahun 2013 sekitar 2.700 ha dengan potensi budidaya tambak seluas 5.000 ha dan potensi budidaya pantai seluas 1.400 ha (Anonim, 2015). Salah satu komoditas andalan bidang perikanan di Kabupaten Barru adalah udang vaname yang produksinya hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 produksi udang vaname di Kabupaten Barru mencapai 462 ton dan tahun berikutnya sudah mencapai 539,4 ton. Sebagian besar luas areal tambak yang ada di Kabupaten Barru, digunakan untuk budidaya komoditas udang vaname yaitu mencapai 2.590 ha (Anonim, 2012).

Kecamatan Balusu adalah salah satu Kecamatan yang terletak dan berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Barru. Orbitasi Desa tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota Kabupaten dengan jarak terdekat 5 km dan terjauh sampai dengan 30 km sedangkan jarak pusat pemerintahan Kecamatan dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 110km. Luas wilayah Kecamatan Balusu adalah 112,20 km2 (11.220 ha), yang terdiri dari satu Kelurahan dan lima Desa yang menyebar dan umumnya berada atau berbatasan dengan pantai/laut sama seperti wilayah kecamatan lainya. Kondisi topografi wilayah Kecamatan Balusu adalah mempunyai panjang garis pantai 7,3 km karena itu kecamatan ini merupakan

salah satu daerah pesisir pantai pada daerah sebelah barat sedangkan daerah sebelah timur adalah daerah dataran dan berbukit yang berada pada sekitar 0–650 m di atas permukaan laut (DPL) dan dianggap sangat strategis untuk pengembangan usaha pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan (Anonim, 2013).

Sungai Takkalasi merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Sungai ini bermuara di pantai Takkalasi yang menjadi tempat pertemuan antara air tawar dari Sungai Takkalasi dan air laut dari Selat Makassar. Sungai ini selain memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai habitat bagi berbagai jenis organisma air, juga memiliki fungsi sosial seperti untuk transportasi perahu dan kapal-kapal kecil, sebagai daerah penangkapan ikan bagi masyarakat setempat, digunakan sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian terutama di daerah hulu dan juga sebagai sumber air untuk kegiatan budi daya tambak tradisional ikan dan udang maupun tambak intensif udang vaname pada daerah hilir sungai. Melihat salah satu fungsi Sungai Takkalasi sebagai sumber air untuk kegiatan budidaya tambak maka perairan Sungai Takkalasi harus memenuhi persyaratan baku kualitas air seperti persyaratan fisika (suhu, kecerahan dan warna air), kimia (oksigen terlarut, salinitas, pH, TSS, bahan organik total, nitrat, nitrit, posfat dan amonia) dan biologi (plankton).

Keberadaan plankton di samping berfungsi sebagai pakan alami ikan dan udang, juga dapat digunakan untuk mengestimasi kesuburan perairan. Menurut Praseno (1976) salah satu cara untuk mengetahui kesuburan perairan antara lain dengan mengetahui kelimpahan plankton. Apabila populasi plankton di suatu perairan lewat jenuh (blooming) dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran bilogi dan juga berperan sebagai salah satu dari parameter ekologi yang dapat menggambarkan kondisi suatu perairan. Dawes (1981) menyatakan bahwa salah satu ciri khas dari organisme fitoplankton merupakan produktivitas primer dari siklus mata rantai makanan di perairan. Oleh karena itu, kehadirannya di suatu perairan dapat menggambarkan karakteristik suatu perairan apakah berada dalam keadaan subur atau tidak. Informasi mengenai produktivitas primer perairan penting diketahui sehubungan dengan peranannya sebagai penyedia makanan (produser) dalam ekosistem perairan, serta perannya sebagai pemasok kandungan oksigen terlarut di perairan (Clark, 1996). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, indeks biologi dan produktivitas primer plankton di perairan muara Sungai Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam rangka mendukung kegiatan budidaya tambak di lokasi tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di perairran muara Sungai Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan pada Bulan Maret 2015. Pengambilan sampel plankton, klorofil dan sampel air dilakukan pada enam stasiun. Posisi Stasiun 1, Stasiun 2 dan Stasiun 3 berada pada Sungai Takkalasi, Stasiun 4 pada muara sungai, Stasiun 5 dan Stasiun 6 posisinya pada pantai Takkalasi (Gambar 1). Plankton diambil dengan menyaring air menggunakan plankton net berukuran 25 ìm sebanyak 100 L menjadi 30 mL, kemudian dimasukkan ke dalam botol plankton dan diawetkan dengan larutan lugol 1%. Selanjutnya plankton diidentifikasi di Laboratorium Plankton Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros sampai tingkat genera berdasarkan buku petunjuk Yamaji (1979) dan Newel & Newel (1977) serta penentuan kelimpahan plankton dengan menggunakan

Sedgwick Rafler Counter Cell (APHA, 2005). Untuk mengetahui kestabilan perairan, maka dilakukan analisis kuantitatif indeks biologi plankton meliputi perhitungan keragaman, keseragaman dan dominasi dari Shannon-Wiener (Odum, 1971; Basmi, 2000) dengan rumus sebagai berikut:

Indeks keragaman jenis:

N

n

P

P

ln

P

-H'

i i i i

di mana:

H’ = Indeks keragaman jenis ni = Jumlah individu ke-i N = Jumlah total individu i = ni/N = Proporsi genus ke-i

Indeks keseragaman:

di mana:

E = Indeks keseragaman jenis H’ = Indeks keragaman jenis

H’ maks = Indeks keragaman maksimum Indeks dominansi:

D = (Pi)2 di mana:

D = Indeks dominansi ni = Jumlah individu ke-i N = Jumlah total individu Pi = ni/N = Proporsi spesies ke-I

Pengukuran klorofil-amengikuti metode spektrofotometri Parson et al. (1984) dan dihitung dengan rumus :

di mana:

E664 = Absorbansi 664 – absorbansi 750 nm E647 = Absorbansi 647 – absorbansi 750 nm E630 = Absorbansi 630 – absorbansi 750 nm Ve = Volume ekstrak aseton (ml)

Vs =Volume contoh air yang disaring (1 liter) d = Diameter kuvet 1 cm, panjang kuvet 10 cm

Peubah kualitas air yang diukur langsung di lapangan adalah salinitas dan pH dengan menggunakan Hydrolab® Minisonde. Contoh air untuk analisis di laboratorium diambil dengan menggunakanKmerer

Water Sampler. Peubah kualitas air yang dianalisis di laboratorium kualitas air Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros meliputi: TSS (metode gravimetri), bahan organik total (metode basa), nitrit (metode kolorimetri) nitrat (metode reduksi kadmium), dan posfat (metode asam askorbat), mengikuti petunjuk APHA (2005) serta Sutrisyani & Rohani (2009). Analisis plankton dan kualitas air dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN BAHASAN

Komposisi dan Kelimpahan Plankton

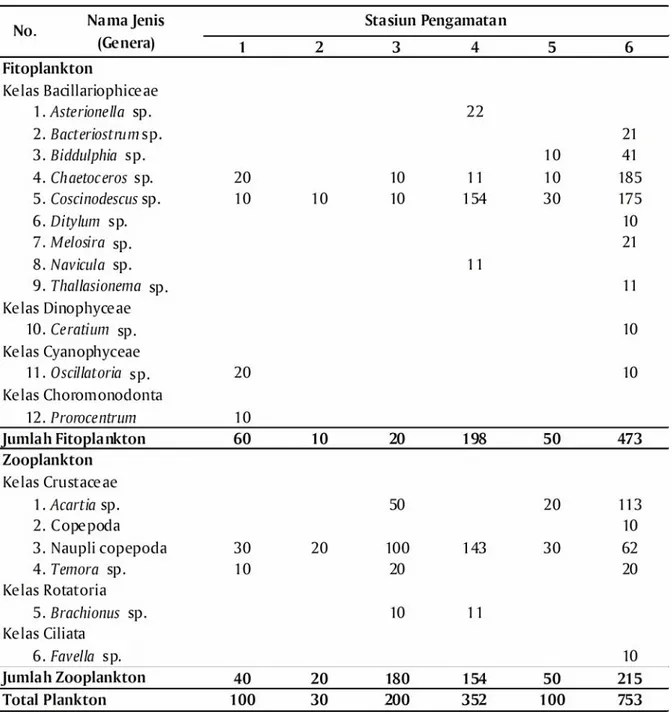

Hasil identifikasi fitoplankton ditemukan sebanyak 12 genera fitoplankton yaitu sembilan genera dari kelas Bacillariophyceae (Asterionella sp., Bacteriostrum sp., Biddulphia sp., Chaetoceros sp.,

Coscinodescus sp., Ditylum sp., Melosira sp., Naviculasp. dan Thallasionema sp.), satu genera dari kelas Dinophyceae (Ceratium sp.), satu genera dari kelas Cyanophyceae (Oscillatoria sp.) dan satu genera dari kelas Choromonodonta (Prorocentrum). Genera fitoplankton yang paling banyak dijumpai pada penelitian ini adalah dari kelas Bacillariophyceae yaitu sebanyak sembilan genera. Hal ini sesuai

maks

H'

H'

E

d x Vs Ve x E x 0,08 -E x 1,54 -E x 11,85 m mg α -Klorofil 664 647 630 3 dengan pernyataan Yuliana (2006) bahwa kelas Bacillariophyceae merupakan kelas yang mendominasi genera pada setiap tipe perairan dengan kelimpahan yang tinggi. Tingginya frekuensi penemuan genera plankton tersebut diduga karena genera ini toleran terhadap perubahan lingkungan dan bersifat kosmopolit dan cepat berkembang (Sachlan, 1972). Di perairan sepanjang pantai tropis terutama di sekitar muara sungai, melimpahnya diatom (kelas Bacillariophyceae) sebagian besar karena pengaruh daratan (land mass effect) sebagai akibat terbawanya nutrisi dari sawah, ladang, limbah industri dan limbah rumah tangga melalui air sungai ke laut dan juga karena turbulensi (pengadukan) oleh gelombang pasang dan arus laut yang relatif dalam ke yang lebih dangkal (Russel, 1970). Selanjutnya Sachlan (1982) menyatakan bahwa fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae cepat berkembang dan sangat baik untuk kehidupan zooplankton dan larva udang sebagai makanan alami. Pada Tabel 1 nampak bahwa untuk fitoplankton genera Coscinodescussp. mempunyai kelimpahan yang tertinggi (389 ind./L) dan ditemukan pada keenam stasiun pengamatan sehingga dapat diketegorikan sebagai genera yang relatif menyebar secara merata pada kawasan perairan yang diteliti. Hasil penelitian Thoha (2007) juga menemukan bahwa Coscinodescus merupakan salah satu genus yang pre dominan dari lima jenis diatom dengan frekuensi kejadian lebih dari 90%, atau didapatkan hampir diseluruh ekosistem Perairan Teluk Gilimanuk, Taman Nasional, Bali Barat. Jenis ini umum ditemukan di perairan Teluk Bayur, perairan Teluk Bungus, Selat Makassar, Perairan Ter-nate. Semula marga ini umum dilaporkan dari perairan beriklim sedang dan tercatat dari perairan Atlantik Utara, Laut Utara, Laut Baltik, Kanal Inggris, laut Irlandia, perairan pantai Perancis, Mediterania dan Pasifik. Gejala ini sering terlihat di perairan temperate serta biasanya berlangsung dalam musim semi dan dikenal sebagai Spring Diatoms Increase (Taylor, 1994).

Zooplankton yang ditemukan sebanyak enam genera yang terdiri empat genera dari kelas Crustaceae (Acartia sp., Copepoda, Naupli copepod dan Temora sp.), satu genera dari kelas Rotatoria (Brachionus sp.) dan satu genera dari kelas Ciliata (Favella sp.). Zooplankton dari kelas Crustaceae merupakan jenis yang sering dijumpai pada penelitian ini. Menurut Parsons et al. (1984) zooplank-ton dari kelas Crustaceae seringkali dijumpai mendominasi komunitas zooplankzooplank-ton dalam perairan. Pada beberapa daerah Copepoda merupakan golongan Crustaceae penyusun utama komunitas zoop-lankton (Nybakken, 1992).

Gambar 1. Stasiun pengambilan sampel plankton, klorofil dan sampel air di perairan muara Sungai Takkalasi Kabupaten Barru

Kelimpahan plankton pada Stasiun1, Stasiun 2, Stasiun 3 dan Stasiun 4 (perairan sungai sampai muara Sungai Takkalasi) berkisar 30-352 ind./L lebih rendah dibanding kelimpahan plankton pada Stasiun 5 dan Stasiun 6 (perairan Pantai Takkalasi) yang berkisar 100-753 ind/L. Rendahnya kelimpahan plankton pada perairan sungai sampai muara Sungai Takkalasi diduga karena perairan ini memiliki sifat yang dinamis sehingga kondisi perairan muara mempengaruhi jumlah spesies plankton yang mendiami sistim muara. Jumlah spesies pada daerah estuaria umumnya jauh lebih sedikit daripada yang mendiami habitat air tawar atau air laut di dekatnya. Hal ini antara lain karena ketidakmampuan organisme air tawar mentolerir kenaikan salinitas dan organisme air laut mentolerir penurunan salinitas estuaria (Barnes, 1974 dalam Rahman, 2008).

Kelimpahan plankton di perairan muara Sungai Takkalasi (Tabel 1) yang berkisar 30-753 ind./L, lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelimpahan plankton di kawasan tambak ekstensif Kabupaten Barru yang berkisar antara 9-670 ind./L (Tangkoet al., 2014). Namun kelimpahan plankton di perairan muara Sungai Takkalasi dan di kawasan tambak ekstensif Kabupaten Barru lebih rendah bila dibandingkan dengan kelimpahan plankton pada perairan Muara Sungai Manjelling Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang berkisar 35,670-1.183 ind./L dengan jenis plankton terdiri dari 21

gen-1 2 3 4 5 6 1.Asterionella sp. 22 2.Bacteriostrumsp. 21 3.Biddulphia sp. 10 41 4.Chaetoceros sp. 20 10 11 10 185 5.Coscinodescussp. 10 10 10 154 30 175 6.Ditylum sp. 10 7.Melosira sp. 21 8.Navicula sp. 11 9.Thallasionema sp. 11 10.Ceratium sp. 10 11.Oscillatoria sp. 20 10 12.Prorocentrum 10 60 10 20 198 50 473 1.Acartiasp. 50 20 113 2. Copepoda 10 3. Naupli copepoda 30 20 100 143 30 62 4.Temora sp. 10 20 20 5.Brachionus sp. 10 11 6.Favella sp. 10 40 20 180 154 50 215 100 30 200 352 100 753

No. Nama Jenis

(Genera) Stasiun Pengamatan Fitoplankton Kelas Bacillariophiceae Kelas Dinophyceae Kelas Ciliata Jumlah Zooplankton Total Plankton Kelas Cyanophyceae Kelas Choromonodonta Jumlah Fitoplankton Zooplankton Kelas Crustaceae Kelas Rotatoria

era (Hendrajat et al,. 2014), juga lebih rendah bila dibandingkan dengan kelimpahan plankton di perairan Sungai Lakatong dengan kelimpahan 5.034-15.455 sel/mL dan di Sungai Binangasangkara dengan kelimpahan 13.551-3759 sel/mL (Amin & Tangko, 2008). Rendahnya kelimpahan plankton yang diperoleh pada penelitian ini merupakan indikasi bahwa perairan muara Sungai Takkalasi termasuk dalam ketegori perairan yang tidak stabil karena sepanjang sungai dan pantai Takkalasi tidak terdapat hutan mangrove, juga kurangnya luasan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Barru yang berfungsi sebagai jalur hijau yang merupakan simbol kesuburan. Berkurangnya hutan man-grove akan mengarah kepada terjadinya kerusakan habitat dan dapat berpengaruh terhadap penurunan keragaman hayati termasuk keragaman plankton di kawasan tersebut. Disebutkan oleh Riddet al. (1990) bahwa perairan di sekitar hutan mangrove memiliki peranan dan memegang kunci dalam perputaran nutrien, sehingga eksistensinya dapat berperan dalam menopang dan memberikan tempat kehidupan biota laut, apabila lingkungannya relatif stabil, kondusif dan tidak terlalu berfluktuatif. Selanjutnya Widodo (1997) menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perubahan jumlah organisme, keragaman dan dominansi antara lain adanya perusakan habitat alami, pencemaran kimiawi dan perubahan iklim.

Daerah penyangga perlu disediakan dalam suatu hamparan pertambakan. Daerah penyangga berupa lahan yang berbatasan dengan laut atau sungai yang tidak digunakan untuk budidaya tambak, melainkan untuk tumbuhnya vegetasi mangrove yang merupakan tanaman asli di daerah tersebut. Mangrove merupakan penyangga alami yang dapat menahan badai dan angin kencang dan sebagai daerah asuhan dan tempat mencari makan bagi berbagai komoditas bernilai ekonomis penting. Daerah penyangga ini juga berfungsi untuk menjebak sedimen, menjaga kualitas air, menahan bahan-bahan toksit serta memperlambat aliran permukaan. Luasan jalur hijau yang harus dipertahankan di kawasan pesisir Kecamatan Balusu yaitu 130,70 ha. Oleh karena vegetasi mangrove yang tersisa di sekitar Kecamatan Balusu hanya 38,97 ha sehingga masih diperlukan lagi vegetasi mangrove mini-mal seluas 93,39 ha di kawasan pesisir Kecamatan Balusu untuk budidaya tambak yang berkelanjutan, dalam hal ini program rehabilitasi mangrove menjadi sangat penting (Mustafa & Tarunamulia, 2009).

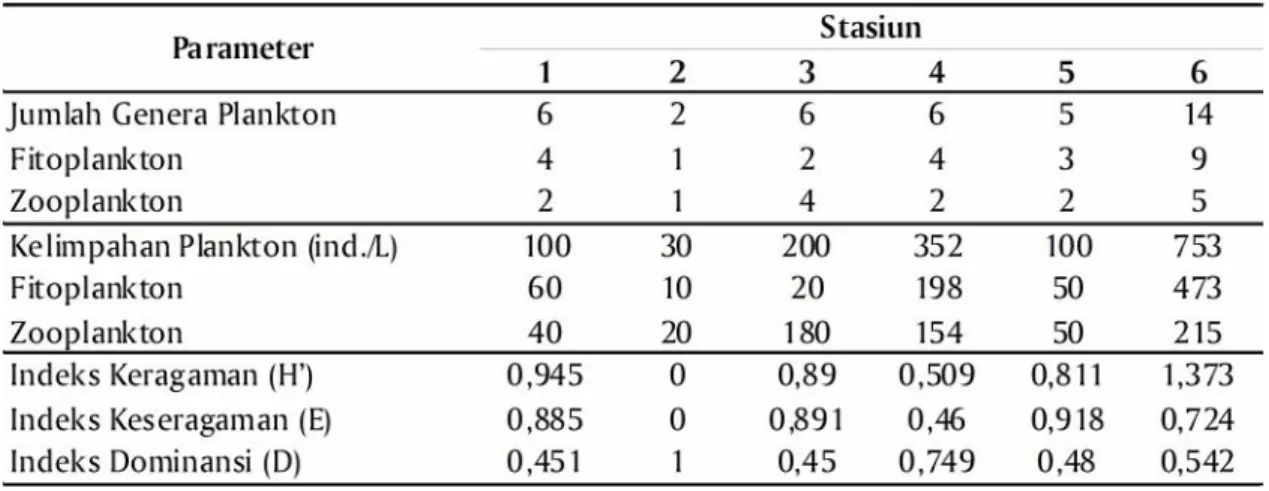

Indeks Biologi Plankton

Indeks keanekaragaman (H’) menggambarkan kekayaan jenis plankton yang terdapat disuatu perairan. Indek keseragaman (E) menggambarkan tingkat keseimbangan komposisi jenis dan indeks dominansi (D) merupakan gambaran ada atau tidaknya suatu jenis atau kelompok plankton yang mendominasi (Odum, 1971). Keragaman suatu daerah perairan apabila mempunyai keragaman yang tinggi maka semakin bagus karena genus pada perairan tersebut semakin beragam.

Indeks keragaman (H’) plankton di perairan muara Sungai Takkalasi bervariasi berkisar 0-1,373. Indeks keragaman yang nilainya lebih besar dari 1 hanya ditemukan pada stasiun 6 (1,373) sehingga secara umum kondisi komunitas plankton di perairan muara Sungai Takkalasi tergolong dalam keadaan tidak stabil. Menurut kriteria Basmi (2000), bila H’<1, maka komunitas biota dinyatakan tidak stabil, bila nila H’ berkisar dari 1-3, maka stabilitas komunitas biota adalah sedang (moderat) dan bila H’>3, berarti stabilitas komunitas biota bersangkutan berada dalam kondisi stabil (prima).

Nilai Indeks keseragaman (E) pada penelitian ini berkisar 0-0,918. Karena nilai E<1 hal ini menunjukkan bahwa penyebaran biota antar genus rendah atau keragaman individu yang dimiliki masing-masing spesies jauh berbeda (struktur keseragaman antar spsies rendah), sesuai kriteria Basmi (2000), jika nilai indeks E=0, maka struktur keseragaman antar spesies rendah dan apabila nilai indeks E=1 berarti keseragaman spesies relatif seragam.

Nilai indeks dominansi (D) yang diperoleh berkisar 0,48-1. Terdapat tiga stasiun yang nilai indeks dominasinya mendekati angka 0 yang berarti tidak terdapat spesies yang secara ekstrim mendominasi spesies lainnya dan terdapat tiga stasiun yang nilai indekas dominasinya mendekati angka 1 yang berarti berarti di dalam struktur komunitas biota yang diamati terdapat genus yang secara ekstrim mendominasi genus lainnya. Menurut Basmi (2000) nilai indeks dominansi mendekati angka satu berarti di dalam struktur komunitas biota yang diamati terdapat genus yang secara ekstrim mendominasi genus lainnya, sebaliknya nilai indeks dominansi mendekati angka nol berarti di dalam struktur komunitas biota yang diamati tidak terdapat genus yang mendominasi genus lainnya.

Produktivitas Primer

Produktivitas primer adalah laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Produktivitas primer merupakan persediaan makanan untuk organisme heterotrof yaitu bakteri, jamur dan hewan (Nybakken, 1992). Fitoplankton merupakan organisme autotrop yaitu organisme yang mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Sebagai organisme autotrop fitoplankton berperan sebagai produser primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi kimia berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain pada tingkat tropis di atasnya. Pada ekosistem akuatik sebagian besar produktivitas primer dilakukan oleh fitoplankton (Parsons et al., 1984). Kurang lebih 95% produksi primer di laut berasal dari fitoplankton (Steeman-Nielsen, 1975). Tingkat produktivitas primer suatu perairan memberikan gambaran apakah suatu perairan cukup produktif dalam menghasilkan biomassa tumbuhan, terutama fitoplankton, termasuk pasokan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang terjadi, sehingga mendukung perkembangan ekosistem perairan. Produktivitas perairan yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan telah terjadi eutrofikasi, sedangkan yang terlalu rendah dapat memberikan indikasi bahwa perairan tidak produktif atau miskin (Hariyadiet al., 2010). Dalam penelitian ini, produktivitas primer yang dimaksud adalah produktivitas oleh fitoplankton yang terkait dengan klorofi-a. Pengukuran kandungan klorofil-a merupakan salah satu alat pengukuran kesuburan suatu perairan yang dinyatakan dalam bentuk produktivitas primer. Klorofil-a fitoplankton adalah suatu pigmen aktif dalam sel tumbuhan yang mempunyai peranan penting di dalam proses berlangsungnya fotointesis perairan (Parzelin 1981 dalamTubalawony, 2001). Kadar klorofil-a tertinggi berturut-turut ditemukan pada stasiun 3 (3,71 mg/m3), menyusul Stasiun 1 (1,83 mg/m3), Stasiun 5 (1,32 mg/m3) dan terendah pada Stasiun 6 (1,29 mg/m3). Posisi Stasiun 3 dan Stasiun 1 yang berada pada sungai memungkinkan kedua stasiun ini lebih banyak mendapatkan masukan nutrient baik yang berasal dari areal pertanian, pertambakan maupun limbah rumah tangga yang terdapat di pinggiran sungai dibanding Stasiun 5 dan Stasiun 6 yang posisinya berada pada pantai Takkalasi sehingga kadar klorofil-a pada perairan sungai lebih tinggi dibanding kadar klorfil-a pklorfil-adklorfil-a perklorfil-airklorfil-an pklorfil-antklorfil-ai Tklorfil-akkklorfil-alklorfil-asi.

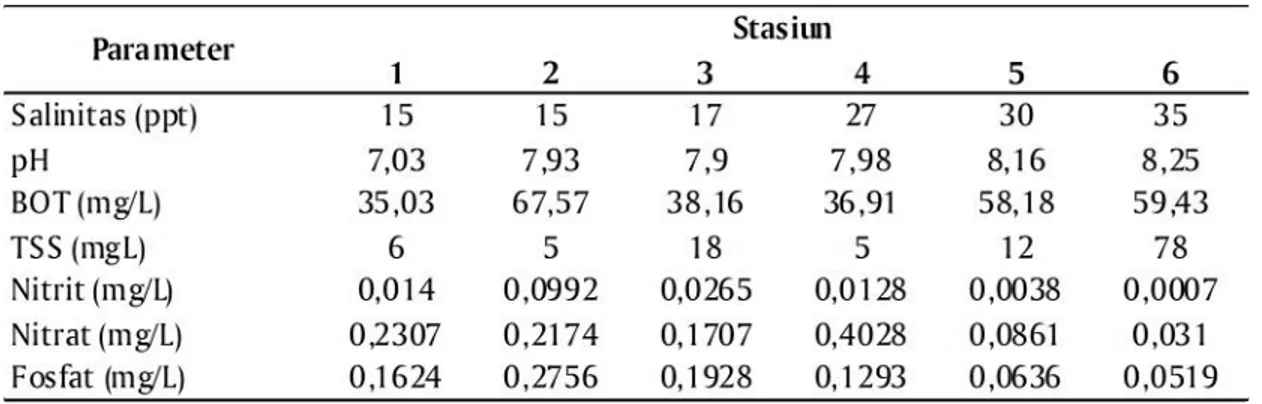

Pada Tabel 3 terlihat bahwa konsentrasi nutrient (nitrit dan fosfat) juga tertinggi berturut-turut ditemukan pada Stasiun 3, menyusul Stasiun 1, Stasiun 5 dan terendah pada Stasiun 6. Hal ini menunjukkan bahwa kadar klorfil-a berkorelasi positif dengan konsentrasi nitrit dan fosfat. Nontji (2008), menyatakan bahwa kondisi lingkungan seperti ketersediaan nutrien dan komposisi spesies fitopankton akan mempengaruhi kandungan klorofil. Ditambahkan oleh Wetzel (2001) dalamAsriyana & Yuliana (2012) bahwa peningkatan suplai zat hara khususnya nitrogen dan fosfor merupakan faktor kimia perairan yang dapat mempengaruhi produktivitas primer disamping faktor fisik cahaya dan temperatur.

1 2 3 4 5 6

Jumlah Genera Plankton 6 2 6 6 5 14

Fitoplankton 4 1 2 4 3 9

Zooplankton 2 1 4 2 2 5

Kelimpahan Plankton (ind./L) 100 30 200 352 100 753

Fitoplankton 60 10 20 198 50 473

Zooplankton 40 20 180 154 50 215

Indeks Keragaman (H’) 0,945 0 0,89 0,509 0,811 1,373

Indeks Keseragaman (E) 0,885 0 0,891 0,46 0,918 0,724

Indeks Dominansi (D) 0,451 1 0,45 0,749 0,48 0,542

Parameter Stasiun

Tabel 2. Kelimpahan, indeks keragaman (H’), indeks keseragaman (E) dan indeks dominansi (D) plankton di perairan muara Sungai Takkalasi Kabupaten Barru

Kadar klorofil-a di lokasi penelitian berkisar 1,29-3,71 mg/m3. Bohlen & Boynton (1966 dalam Fitra et al., 2013) memberikan kriteria untuk perairan teluk dan muara dengan kadar klorofil-a <15 mg/m3dikategorikan ke dalam kondisi yang bagus, 15–30 mg/m3kategori sedang dan >30 mg/m3 dikategorikan ke dalam kondisi perairan yang buruk. Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan bahwa kondisi perairan pada perairan muara Sungai Takkalasi masih dalam keadaan normal (bagus). Hal ini diduga ketersediaan nutrient (nitrat dan fosfat) masih cukup untuk mendukung kehidupan fitoplankton. Nutrien yang cukup tersedia akan merangsang pertumbuhan fitoplankton. Jika fitoplankton meningkat dan intensitas cahaya matahari dapat menembus sebagian besar badan air, maka proses fotosintesis akan berlangsung dengan optimal. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen terlarut dan biomassa organik yang sangat diperlukan oleh organisme air lainnya.

Kualitas Air

Hasil pengukuran kualitas air pada perairan muara Sungai Takkalasi dapat dilihat pada Tabel 3. Salinitas yang terukur berkisar 15-35 ppt, kisaran salinitas ini masih dapat ditolerir oleh plankton. Salinitas pada Stasiun 3, Stasiun 4, Stasiun 5 dan Stasiun 6 lebih tinggi dibanding salinitas pada Stasiun 1 dan Stasiun 2 (semakin ke arah pantai, salinitas semakin meningkat). Hal ini disebabkan salinitas pada keempat stasiun tersebut lebih dipengaruhi oleh masukan air laut sedangkan pada Stasiun 1 dan Stasiun 2 lebih dipengaruhi oleh aliran air tawar dari hulu sungai.

Pengukuran pH pada penelitian ini berkisar antara 7,03–8,25. Dari kisaran nilai ini dapat dikatakan bahwa pH perairan muara Sungai Takkalasi kondisinya stabil dan layak bagi organisme perairan. Menurut Boyd (1990), bahwa kebanyakan perairan alami mempunyai nilai pH 5-10 dengan kisaran 6,5-9,0. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7-8,5. Diperjelas oleh Novotny & Olem (1994 dalamEffendi, 2003) bahwa perubahan nilai pH dengan kisaran 6,0-6,5 berpengaruh terhadap sedikit menurunnya keanekaragaman plankton dan benthos. Tinggi rendahnya kandungan bahan organik dapat menentukan tingkat kesuburan suatu perairan. Kandungan bahan organik total (BOT) yang terukur di perairan muara Sungai Takkalasi berkisar 35,03-67,57 mg/L tergolong subur. Kandungan bahan organik terlarut suatu perairan normal adalah maksimum 15 mg/L, apabila kandungan bahan organik terlarut tinggi maka dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga dapat mengganggu kehidupan biota (Boyd, 1990). Perairan dengan kandungan BOT di atas 26 mg/L tergolong subur. Variasi kandungan BOT tersebut dapat mempengaruhi keragaman fitoplankton (Reid, 1961 dalam Fahrul et al., 2011).

Padatan tersuspensi total (TSS) merupakan padatan yang tidak lolos pada kertas saring ukuran 20 µm atau tidak larut dalam air dan hanya melayang-layang (APHA, 2005). Padatan tersuspensi total di lokasi penelitian berkisar 6-78 mg/L, menunjukkan kondisi perairan relatif lebih bersih dari partikel-partikel tersuspensi. Kisaran ini masih layak untuk kehidupan plankton dan masih sesuai dengan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian KLH (1988) untuk kepentingan perikanan pada biota laut yaitu < 80 mg/L. Selanjutnya dijelaskan bahwa TSS perairan yang baik untuk usaha budidaya perikanan laut adalah 5-25 mg/L. Menurut Effendi (2003), padatan tersuspensi berkorelasi positif dengan kekeruhan. Semakin tinggi nilai padatan tersuspensi terutama oleh fraksi lumpur dan pasir halus di suatu perairan, nilai kekeruhan juga semakin tinggi. Tingginya nilai kekeruhan dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air menyebabkan proses fotosintesis fitoplankton terhambat sehingga dapat mengurangi produktivitas primer.

Kandungan nitrit pada penelitian iniberkisar 0,0007-0,0992 mg/L. Nilai ini masih layak bagi kehidupan organisme perairan. Kandungan nitrit di perairan alami sekitar 0,001 mg/L dan sebaiknya tidak melebihi 0,06 mg/L, karena konsentrasi nitrit yang lebih dari 0,05 mg/L dapat bersifat toksik bagi organisme perairan yang sensitif (Moore, 1991).

Kandungan nitrat pada perairan muara sungai Takkalasi berkisar 0,0310-0,4028 mg/L. Kandungan nitrat tertinggi yaitu sebesar 0,4028 mg/L dijumpai pada Stasiun 4 (muara sungai). Distribusi horisontal kadar nitrat semakin tinggi menuju ke arah pantai dan kadar tertinggi biasanya ditemukan di perairan muara. Hal ini diakibatkan adanya sumber nitrat dari daratan berupa buangan limbah yang mengandung nitrat (Hutagalung & Rozak, 1997). Konsentrasi nitrat yang lebih dari 0,2 mg/L

dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi (pengkayaan) perairan. Konsentrasi nitrat diperairan alami hampir tidak pernah lebih dari 0,1 mg/L (Effendi, 2003).

Kandungan fosfat yang terukur berkisar 0,0519-0,2756 mg/L. Kandungan fosfat di perairan muara Sungai Takkalasi masih cukup untuk mendukung kehidupan fitoplankton. Kandungan fosfat yang

optimum bagi pertumbuhan fitoplankton berkisar 0,09-1,80 mg/L (Mackentum, 1969 dalam Amin, 2010). Kandungan fosfat selama penelitian tergolong dalam tingkat kesuburan tinggi berdasarkan kriteria Joshimura (1983 dalam Effendie, 2000), perairan dengan tingkat kesuburan rendah kadar fosfatnya berkisar 0–0,02 ppm, tingkat kesuburan sedang berkisar 0,021–0,05 ppm dan kesuburan tinggi berkisar 0,051–0,1 ppm.

KESIMPULAN

Hasil idendifikasi plankton ditemukan sebanyak 18 genera, yang terdiri dari fitoplankton sebanyak 12 genera yaitu sembilan genera dari kelas Bacillariophyceae, satu genera dari kelas Dinophyceae, satu genera dari kelas Cyanophyceae dan satu genera dari kelas Choromonodonta. Zooplankton yang ditemukan sebanyak 6 genera yang terdiri 4 genera dari kelas Crustaceae, 1 genera dari kelas Rotatoria dan 1 genera dari kelas Ciliata. Kelimpahan plankton berkisar 30-753 ind./L dengan genera fitoplankton yang terbanyak ditemukan adalah dari kelas Bacillariophyceae.

Berdasarkan nilai Indeks keragaman (H’) yang nilainya lebih besar dari 1 hanya ditemukan pada Stasiun 6 (1,373) sehingga secara umum kondisi komunitas plankton di perairan muara Sungai Takkalasi tergolong dalam keadaan tidak stabil. Indek keseragaman (E) pada semua stasiun nilainya E<1 yang menunjukkan bahwa penyebaran biota antar genus rendah atau keragaman individu yang dimiliki masing-masing spesies jauh berbeda (struktur keseragaman antar spesies rendah), terdapat 3 stasiun yang nilai indekas dominasinya (D) mendekati angka 0 yang berarti tidak terdapat spesies yang secara ekstrim mendominasi spesies lainnya dan terdapat tiga stasiun yang nilai indeks dominasinya mendekati angka 1 yang berarti di dalam struktur komunitas biota yang diamati terdapat genus yang secara ekstrim mendominasi genus lainnya.

Produktivitas primer fiotplankton di perairan muara Sungai Takkalasi, masih dikategorikan nor-mal (bagus) dengan kisaran kadar klorofil-a 1,29-3,71 mg/m3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada saudari Irmayani atas bantuannya dalam menganalisis plankton, kepada Sitti Rohani atas bantuannya melakukan pengukuran kualitas air secara in situ pada lokasi penelitian dan kepada Andi Sahrijanna, Kurnia serta Gappar atas bantuannya dalam menganalisis air di laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros.

DAFTAR ACUAN

Amin, M., & Tangko, A.M. (2008). Komposisi dan indeks biologi fitopalankton di perairan Sungai Lakatong dan Sungai Binangasangkara Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan

1 2 3 4 5 6 Salinitas (ppt) 15 15 17 27 30 35 pH 7,03 7,93 7,9 7,98 8,16 8,25 BOT (mg/L) 35,03 67,57 38,16 36,91 58,18 59,43 TSS (mgL) 6 5 18 5 12 78 Nitrit (mg/L) 0,014 0,0992 0,0265 0,0128 0,0038 0,0007 Nitrat (mg/L) 0,2307 0,2174 0,1707 0,4028 0,0861 0,031 Fosfat (mg/L) 0,1624 0,2756 0,1928 0,1293 0,0636 0,0519 Parameter Stasiun

Kelautan Bidang Budidaya Perairan (hlm. 96-102).Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.

Amin, M. (2010). Dinamika plankton pada budidaya udang windu (Penaeus monodon Fabr.) yang menggunakan jenis pupuk organik di tambak. Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur 2010

(hlm. 837-844).

Anonim. (2012). Vaname kembalikan kejayaan petambak. http://www.radarsulteng.co.id/index.php/ berita/detail/Rubrik/45/5543. Diakses pada Tanggal 7 Oktober 2015

Anonim. (2013). Profil BP3K Balusu Kabupaten Barru.http://bp3k-balusu.blogspot.com/2013/06/profil-bp3k-balusu-keadaan-wilayah.html. Diakses pada Tanggal 7 Oktober 2015.

Anonim. (2015). Maraknya usahahatchery di Barru. http://www.trobos.com/

detail_berita.php?sir=13&sid=5732. Diakses padaTanggal 7 Oktober 2015

APHA (American Public Health Association). (2005). Standard methods for examination of water and wastewater. Twentieth edition. APHA-AWWA-WEF, Washington, DC., P.10-2-10-18.

Asriyana, & Yuliana. (2012). Produktivitas perairan (hlm. 264). PT Bumi Aksara. Jakarta.

Basmi, H.J. (2000).Planktonologi.Plankton sebagai indikator kualitas perairan (hlm. 60). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.Institut Pertanian Bogor.

Boyd, C.F. (1990). Water quality in ponds for aquaculture (pp. 482). Auburn University, Alabama USA. Clark, J.R. (1996).Coastal zone management handbook (pp. 694). Lewis Publishers (CRCPress LLC),

Wash-ington D.C.

Dawes, C.J. (1981). Marine botany (pp. 628). A Wiley Interscience Publ.

Effendi, H. (2000).Telaah kualitas air (hlm. 259). Managemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Effendi, H. (2003). Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan (hlm. 258). Kanisius, Yogyakarta.

Fahrul, M., Makmur, & Rachmansyah. (2011). Hubungan antara kualitas air dan plankton di tambak Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur (hlm. 969-978).

Fitra, F., Zakaria, I.J., & Syamsuardi. (2013). Produktivitas primer fitoplankton di Teluk Bungus. Jurnal Biologika, 2(1), 59-66.

Hariyadi, S., Adiwilaga, E.M., Prartono, T., Hardjoamidjojo, S., & Damar, A. (2010). Produktivitas primer estuari Sungai Cisadane pada musim kemarau. Limnotek, 17(1), 49-57.

Hendrajat, E.A., Burhanuddin, & Suwoyo, H.S. 2014. Komposisi dan kelimpahan plankton di perairan Muara Sungai Manjelling Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros(hlm.11). Hutagalung, H.P., & Rozak, A. (1997). Penentuan kadarnitrat. Metode analisis air laut, sedimen dan biota.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, LIPI, Jakarta.

Kementerian KLH. (1988). Keputusan Menteri Negara KLH Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. Kementrian KLH. Jakarta.

Moore, J.W. (1991). Inorganic contaminants of surface water (pp. 334). Springerverlag, New York. Mustafa, A., & Tarunamulia. (2009). Analisis daya dukung lahan tambak pada kuantitas air perairan di

sekitar Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Riset Akuakultur, 4(3), 395-406.

Newel, G.E., & Newel, R.C. (1977). Marine plankton (pp. 244). Hutchintson. London.

Nontji, A. (2008). Plankton laut (hlm. 331). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press. Jakarta. Nybakken, J.W. (1992). Biologi laut suatu pendekatan ekologis. Terjemahan. PT Gramedia, Jakarta. Odum, E.P. (1971). Fundamental ecology. Third Edition. W.B. Sounders, Co. Philadelphpia, London. Parsons, T.R., Takahasi, M., & Hargrave. (1984). Biological Oceanographyc Processes. Pergamon Press.

3rd Edition. Toronto. New York.

Rahman, A. (2008). Studi kelimpahan dan keanekaragaman jenis plankton di perairan Muara Sungai Kelayan. Al ‘Ulum, 36(2), 1-6.

Ridd, P.T., Wolanski, E., & Mazda, Y. (1990). Longitudinal diffusion in mangrove fringed tidal creeks. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 31, 541-544.

Russel Hunter W.D. (1970). Aquatic productivity: An introduction to some basic conceps of biological ocean-ography and limnology. Mc Millan Publ. Inc. New York.

Sachlan, M. (1972). Planktonologi correspondence cource centre (pp. 103). Direktorat Jenderal Perikanan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Sachlan, M. (1982).Planktonologi (hlm. 117). Fakultas Peternakan dan Perikanan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Steeman-Nielsen, E. (1975). Marine photosinthesis with emphasis on the ecological aspect. Elseiver Ocean-ography Series 13. Elseiver Sci.Publ. Co. Amsterdam.

Sutrisyani, & Rohani, S. (2009). Panduan praktis analisis kualitas air payau (hlm. 55). Dalam Rachmansyah, Atmomarsono, M. & Mustafa, A. (Eds.) Cetakan kedua. Pusat Riset Perikanan Budidaya, Jakarta.

Tangko, A.M., Tarunamulia, & Hendrajat, E.A. (2014). Jenis dan kelimpahan plankton di tambak ekstensif Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, Maros (hlm.11).

Taylor, F.J.R. (1994). Reference manual taxonomic identification of phytoplankton with reference to HAB Organism (pp. 1-492), November 1994.

Thoha, H. (2007). Kelimpahan plankton di ekosistem Perairan Teluk Gilimanuk, Taman Nasional, Bali Barat. Makara Sains, 11(1), 44-48.

Tubalawony, S. (2001). Pengaruh faktor-faktor oseanografi terhadap produktivitas primer perairan Indone-sia. Institut PertanianBogor. Bogor.

Widodo, J. (1997). Biodiversitas sumber daya perikanan laut peranannya dalam pengelolaan terpadu wilayah pantai. Dalam A. Mallawa, R. Syam, N. Naamin, S. Nurhakim, E.S. Kartamihardja, A. Poernomo & Rachmansyah (Eds.). Prosiding Simposium Perikanan Indonesia II (hlm. 136-141). Ujung Pandang 2-3 Desember 1997.

Yamaji, J. (1979). IIustration of marine plankton (pp. 369). Hoikusk Publishing. Co. Ltd. Japan. Yuliana. (2006). Produktivitas primer fitoplankton pada berbagai periode cahaya di Teluk Kao,