HUBUNGAN MODEL ARSITEKTUR POHON ROUX JENIS

Koordersiodendron pinnatum Merr DAN KORIBA JENIS Pometia

pinnata Forster TERHADAP PARAMETER PERIMBANGAN

AIR DI HUTAN TANAMAN ANGGORI MANOKWARI

HERU JOKO BUDIRIANTO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Hubungan Model Arsitektur Pohon Roux Jenis Koordersiodendron pinnatum Merr dan Koriba Jenis

Pometia pinnata Forster Terhadap Parameter Perimbangan Air di Hutan Tanaman

Anggori Manokwari adalah karya sendiri yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juni 2011

Heru Joko Budirianto G353070231

HERU JOKO BUDIRIANTO. Relationship of Tree Model Architecture Roux of

Koordersiodendron pinnatum Merr and Koriba of Pometia pinnata Forster to

Water Balance Parameters in Anggori Manokwari Research Plantation. Under Direction of Prof. Dr. Ir. H. DEDE SETIADI, MS and Dr I. MUHADIONO, M.Sc.

Tree model architecture have an important role in water balance in forest lands. The pattern of growth and development of the tree produces a stem, branches and canopy that serves as the interception of rain water, produce organic material, and increase soil infiltration. The whole function is important in water storage in the forest. The research was conducted in Anggori Manokwari research plantations. Water balance parameters such as precipitation, throughfall, stem flow, soil moisture content, stem water content, and transpiration were measured on two tree species, Koordersiodendron pinnatum Merr and Pometia pinnata Forster.The results of Principal Component Analysis (PCA) showed a close relationship with the whole tree architecture model parameters of water balance. The same pattern of relationship shown by the two trees model architecture with parameters of rainfall, throughfall, and stem the flow. While the parameters of soil water content, stem water content, and transpiration showed a different relationship. Tree model architecture Roux K. pinnatum Merr, parameters of stem water content and transpiration have closer ties. Tree model architecture Koriba P.pinnata Forster, parameters of stem water content and soil moisture content has a closer relationship. These results illustrate that K. pinnatum Merr was higher to store water in the trunk, while P. pinnata Forster was higher to store water in the soil. Therefore, P. pinnata Forster is better to be planted in term of environmental management through water-soil-reserve relationships.

HERU JOKO BUDIRIANTO. Hubungan Model Arsitektur Pohon Roux jenis Koordersiodendron pinnatum Merr dan Koriba jenis Pometia pinnata Forster Terhadap Parameter Perimbangan Air di Hutan Tanaman Anggori

Manokwari. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. H. DEDE SETIADI, MS dan Dr I. MUHADIONO, M.Sc.

Model arsitektur pohon memegang peranan penting dalam sistem perimbangan air. Pengaruh penting tersebut antara lain, mempengaruhi tanah memegang air, dan menambah kapasitas simpan air dalam tanah. Proses interaksi antara pohon dengan tanah adalah untuk memperbaiki infiltrasi, struktur tanah dan kapasitas memegang air, pengurangan laju aliran permukaan oleh serasah yang dihasilkan pohon, dan keterikatan fisik tanah dengan akar tanaman. Sistim perakaran dalam, pada pohon secara nyata memberikan simpanan air yang tinggi.

Bentuk morfologi pohon seperti bentuk tajuk, percabangan, dan tekstur kulit batang berperan mengurangi energi kinetik dan energi potensial air hujan. Bila air hujan tidak di intersepsi bagian morfologi pohon, tetesan air hujan itu dapat merusak komponen tanah. Oleh karena itu, fungsi model arsitektur pohon adalah melindungi tanah dari tumbukan air hujan secara langsung, meningkatkan intersepsi tajuk terhadap air hujan, meningkatkan infiltrasi, mempengaruhi jumlah serapan air atau jumlah air yang disimpan pada setiap kejadian hujan, serta drainase lansekap. Tujuan penelitian adalah mengukur komponen perimbangan air curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, persen berat basah kadar air tanah, persen berat basah kadar air batang, transpirasi, dan pendugaan evaporasi serta mencari hubungan model arsitektur pohon dengan komponen perimbangan air dari 2 model arsitektur pohon.

Dua jenis pohon dipilih yaitu Koordersiodendron pinnatum Merr dan

Pometia pinnata Forster. Jenis K. pinnatum Merr teridentifikasi model arsitektur

pohon Roux. Jenis P. pinnata Forster teridentifikasi model arsitektur pohon Koriba. Parameter perimbangan air diukur langsung di lapangan, yaitu curah hujan, curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, persen berat basah kadar air tanah pada kedalaman 0-120 cm, persen berat basah kadar air batang pohon dengan jari-jari 18, 19, 21 cm, dan laju transpirasi. Parameter evaporasi tidak diukur langsung di lapang melainkan menggunakan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Rendani Manokwari.

Seluruh paramater perimbangan air yaitu curahan tajuk, aliran batang, persen berat basah kadar air tanah, Kadar air batang, transpirasi, dan evaporasi mempunyai hubungan positif dengan curah hujan. Sedang infiltrasi mempunyai hubungan negatif dengan curah hujan.

Curahan tajuk lebih tinggi pada model arsitektur pohon Roux jenis

K. pinnatum Merr 769.54 mm (89.67 %) daripada model arisitektur pohon Koriba

jenis P. pinnata Forster 747.87 mm (87.19 %). Aliran batang lebih tinggi model arsitektur pohon Koriba 5.53 mm (0.64 %) daripada model arsitektur pohon Roux 4.06 (0.47 %). Infiltrasi lebih tinggi model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr 0.62 ml/cm2/menit daripada model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster 0.41 ml/cm2/menit. Persen berat basah kadar air tanah lebih tinggi model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster 27.93% daripada model arsitektur

lebih tinggi model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr 53.77 % daripada model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster 48.64 %. Laju transpirasi lebih tinggi model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr dengan total 8.62 ml/gr/menit daripada model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster dengan total 4.83 ml/gr/menit. Pendugaan evaporasi total lahan 149.76 mm (17.46%).

Hasil analisis komponen utama pada model arsitektur pohon Roux jenis K.

pinnatum Merr, kadar air batang lebih dekat dengan transpirasi. Hal ini

menunjukkan bahwa, model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr banyak menahan air pada batang pohonnya. Keadaan tersebut disebabkan oleh laju transpirasi tinggi, sehingga dengan penyimpanan air pada batang pohon merupakan strategi model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr saat menghadapi musim kemarau. Hasil analisis komponen utama model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster, kadar air batang lebih dekat dengan kadar air tanah. Hal ini menunjukkan bahwa, model arsitektur pohon Koriba jenis P. pinnata Forster, mampu menahan air lebih banyak pada tanah. Keadaan tersebut disebabkan oleh tutupan tajuk yang besar, sehingga penguapan dari permukaan tanah dan laju transpirasinya lebih kecil.

Model arsitektur pohon yang lebih baik ditanam adalah Koriba jenis P.

pinnata Forster karena mempunyai nilai curahan tajuk rendah, aliran batang tinggi,

infiltrasi rendah, kadar air tanah tinggi, penyerapan batang pohon rendah, dan transpirasi rendah daripada model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr.

ⒸHak cipta Milik IPB, Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2) Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Institut Pertanian Bogor.

Koordersiodendron pinnatum Merr DAN KORIBA JENIS Pometia

pinnata Forster TERHADAP PARAMETER PERIMBANGAN

AIR DI HUTAN TANAMAN ANGGORI MANOKWARI

HERU JOKO BUDIRIANTO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains

Pada Mayor Biologi Tumbuhan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan kelimpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Model Arsitektur Pohon Roux Jenis Koordersiodendron

pinnatum Merr dan Koriba Jenis Pometia pinnata Forster Terhadap Parameter

Perimbangan Air di Hutan Tanaman Anggori Manokwari. Perimbangan air pada suatu lahan sangat penting diperhatikan sebagai upaya konservasi tanah dan air. Sehubungan dengan masalah itu, peran model arsitektur pohon memegang peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Model arsitektur pohon berfungsi untuk mengurangi daya kinetik hujan terhadap tanah. Diharapkan model arsitektur pohon mampu menyimpan persediaan air tanah yang cukup dan mengurangi penguapan air dari tanah. Oleh karena itu, perlu diketahui hubungan model arsitektur pohon dengan parameter perimbangan air pada suatu lahan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal yang berkelanjutan untuk mempertimbangkan model arsitektur pohon dalam penataan lansekap hutan.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. H. Dede Setiadi, MS dan Dr. I. Muhadiono, M.Sc selaku komisi pembimbing yang memberikan saran dan masukan yang sangat berharga hingga terselesaikannya karya tulis ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Laboratorium Biologi Tanah Universitas Negeri Papua beserta staf yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu baik moril, materil, dan tenaganya selama proses dan penyelesaian penelitian ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna sempurnanya karya tulis ini.

Bogor, Juni 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1975 di Surabaya sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari Ayah (Alm.) Slamet Basuki dan Ibu Indah Sudiastuti.

Tahun 2002 menyelesaikan studi di Universitas Negeri Manado pada Fakulas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi. Tahun 2007 melanjutkan studi pada Sekolah Pascasarjana, Departemen Biologi Mayor Biologi Tumbuhan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis adalah staf pengajar di Universitas Negeri Papua (UNIPA) sejak tahun 2004.

Halaman

DAFTAR TABEL ... xxi

DAFTAR GAMBAR ... xxiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Bagan Alur Penelitian ... 5

Tujuan Penelitian ... 6

Manfaat Penelitian ... 6

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Model Arsitektur Pohon ... 7

Parameter Perimbangan Air Dari Pohon ... 8

Aliran Batang ... 8

Curahan Tajuk ... 10

Infiltrasi ... 11

Curah Hujan ... 11

Kadar Air Tanah ... 13

Kadar Air Batang ... 14

Transpirasi ... 15

Evaporasi ... 16

Mekanisme Perimbangan Air Pohon ... 17

METODE ... 21

Waktu dan Tempat ... 21

Alat dan Bahan ... 21

Penentuan Lokasi dan Plot Pengamatan ... 21

Pengukuran Parameter Perimbangan Air ... 22

Aliran Batang ... 22 Curahan Tajuk ... 22 Curah Hujan ... 22 Infiltrasi ... 23 Evaporasi ... 23 Transpirasi ... 23

Kadar Air Tanah ... 24

Kadar Air Batang ... 24

Identifikasi Model Arsitektur Pohon ... 25

Analisis Data ... 25

HASIL ... 27

Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 27

Status Kawasan ... 27

Identifikasi Model Arsitektur Pohon Jenis P. pinnata Forster ... 28

Deskripsi Pohon P. pinnata Forster ... 31

Identifikasi Model Arsitektur Pohon Jenis K. pinnatum Merr ... 32

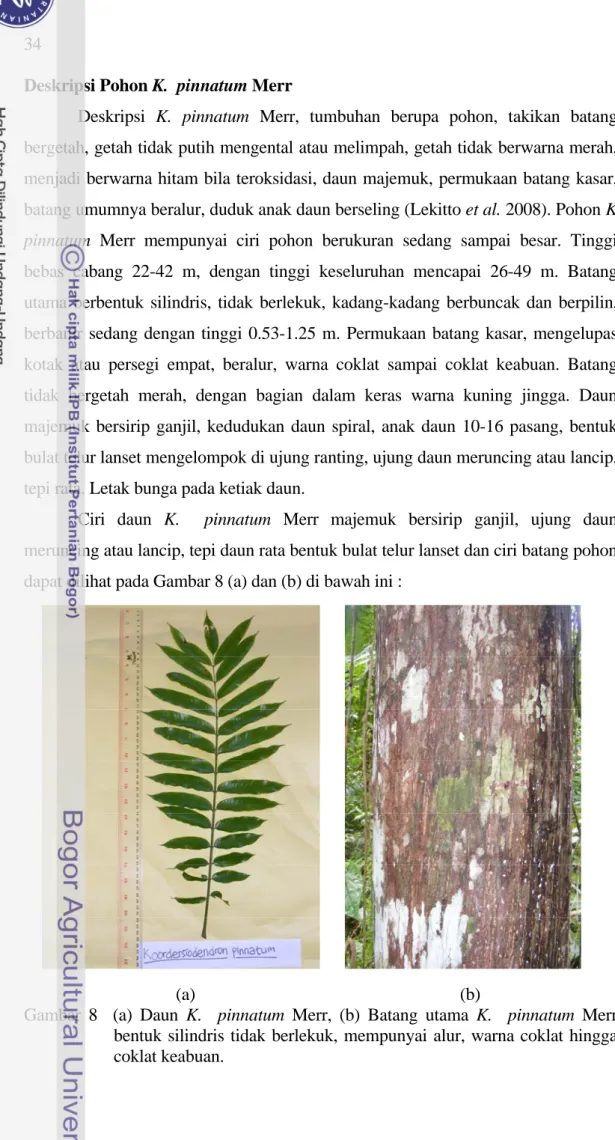

Deskripsi Pohon K. pinnatum Merr ... 34

Hasil Pengukuran Parameter Perimbangan Air ……… 35

Curah Hujan ... 36

Curahan Tajuk ... 37

Aliran Batang ... 38

Infiltrasi ... 39

Kadar Air Tanah ... 39

Kadar Air Batang ... 40

Transpirasi ... 42

Evaporasi ... 42

PEMBAHASAN ... 45

SIMPULAN DAN SARAN ... 53

Simpulan ... 53

Saran ... 54

DAFTAR PUSTAKA ... 55

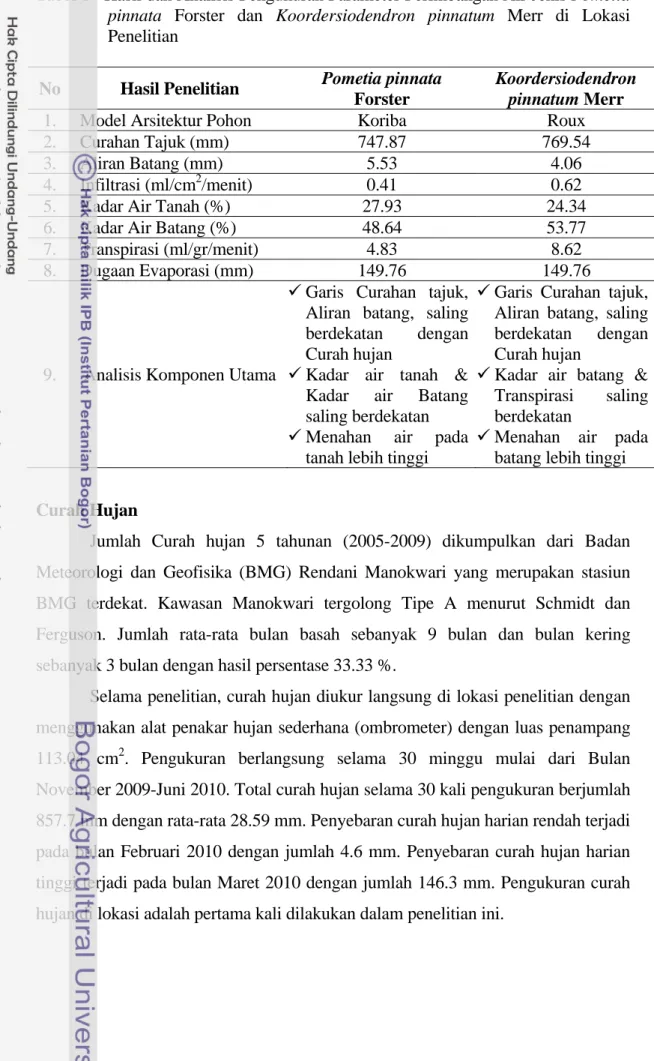

Halaman 1. Hasil dan Analisis Pengukuran Parameter Perimbangan Air

Jenis P. pinnata Forster dan K. pinnatum Merr di

Halaman

1. Diagram alir penelitian ... 5 2. Mekanisme perimbangan air pohon di lahan hutan ... 19 3. Identifikasi model arsitektur pohon Pometia

pinnata Forster ... 29

4. (a) Anakan pohon P. pinnata Forster dengan pertumbuhan

simpodial , (b) Pohon P. pinnata Forster dengan cabang plagiotropik sedikit, satu cabang membentuk pokok (trunk) teridentifikasi

sebagai model arsitektur pohon Koriba ... 30

5. (a) Daun P. pinnata, (b) Tinggi akar banir pohon mencapai ketinggian 4 m dari permukaan tanah, (c) Permukaan batang

pohon ... 31 6. Identifikasi model arsitektur pohon K. pinnatum Merr ... 32

7. (a) Pola percabangan pohon K. pinnatum Merr plagiotropik bukan karena aposisi, (b) Cabang pohon K. Pinnatum Merr dapat bertahan lama (Long-Lived) teridentifikasi sebagai model

arsitektur pohon Roux ... 33 8. (a) Daun K. pinnatum Merr (b) Batang utama K. pinnatum Merr bentuk

silindris tidak berlekuk, mempunyai alur, warna coklat hingga

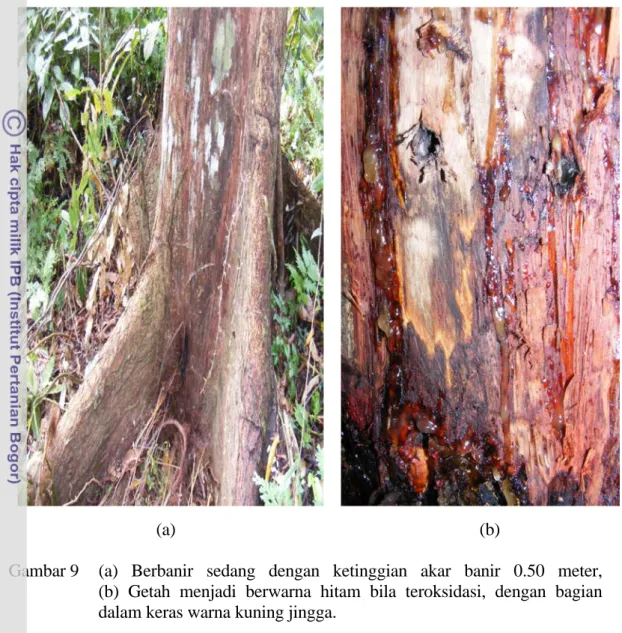

coklat keabuan ... 34 9. (a) Berbanir sedang dengan ketinggian akar banir 0.50 meter,

(b) Getah menjadi berwarna hitam bila teroksidasi, dengan bagian

dalam keras warna kuning jingga ... 35 10. Alat penakar hujan sederhana (Ombrometer) yang diletakkan

di lokasi penelitian, dengan luas penampang 113.04 cm2 ... 37 11. (a) Tampilan fisik kayu jenis K. pinnatum Merr pada jari-jari 18.2,

21.0, dan 19.3 cm, (b) Tampilan fisik kayu jenis P. pinnata Forster

pada jari-jari 18.8, 21.0, dan 19.9 cm ... 41 12. Biplot analisis komponen utama hubungan model arsitektur pohon Roux jenis K. pinnatum Merr terhadap parameter perimbangan air ... 46 13. Biplot analisis komponen utama hubungan model arsitektur pohon

Koriba jenis pohon Pometia pinnata terhadap parameter

Halaman

1. Data Curahan Tajuk, Aliran Batang, Infiltrasi, Kadar Air Tanah, Kadar Air Batang, Transpirasi, Model Arsitektur Pohon Koriba Jenis Pometia pinnata Forster dan Model Roux

Jenis Koordersiodendron pinnatum Merr... 63 2. Data Pendugaan Evaporasi di Lahan Hutan Arboretum Anggori

PENDAHULUAN

Latar BelakangPeranan pohon dalam suatu lansekap memberikan dampak positif bagi keseimbangan air. Secara umum peranan pohon dapat meningkatkan bahan organik tanah yang penting untuk meningkatkan penyerapan air (Suharto 2006). Kondisi ini sangat penting guna meningkatkan tangkapan air pada suatu lahan hutan sehingga fungsi tanah dapat dioptimalkan (Hunt et al. 1998). Oleh karena itu diperlukan suatu tatanan lansekap yang dapat menyimpan air besar dan penguapan relatif kecil.

Pohon mempunyai arti penting bagi konservasi tanah dan air. Bentuk morfologi pohon seperti bentuk tajuk, percabangan, dan tekstur kulit batang berperan mengurangi energi kinetik dan energi potensial air hujan. Bila air hujan tidak di intersepsi bagian morfologi pohon, tetesan air hujan itu dapat merusak komponen tanah (Suripin 2002). Kerusakan berupa penutupan pori-pori tanah. Akibatnya, kemampuan tanah menyerap air berkurang. Masalah ini memicu air limpasan yang menyebabkan erosi. Peristiwa selanjutnya dimana air membawa komponen tanah hanyut bersama dengan air limpasan (Suprayogo et al. 2007).

Saat kejadian hujan, dengan adanya tajuk pohon, air ditahan oleh dedaunan yang menyusun tajuk. Air hujan menetes melalui tajuk disebut sebagai curahan tajuk. Selain menetes ke lapisan tajuk, air juga mengalir melalui batang pohon. Peristiwa mengalirnya air tersebut disebut sebagai aliran batang (Williams 2004; Bentley 2007). Jadi Fungsi pohon adalah melindungi tanah dari tumbukan air hujan secara langsung, meningkatkan intersepsi tajuk terhadap air hujan, meningkatkan infiltrasi, mempengaruhi jumlah serapan air atau jumlah air yang disimpan pada setiap kejadian hujan, serta drainase lansekap (Van Noordwijk 2004).

Intersepsi yang dilakukan tajuk pohon, dan air yang mengalir ke batang mempengaruhi kelembaban tanah. Tajuk pohon menghasilkan tutupan terhadap permukaan tanah yang secara nyata turut membentuk kelembaban pada lantai hutan. Selain itu produksi serasah yang berasal dari tajuk pohon dapat melindungi tanah dari tumbukan air hujan secara langsung. Adanya serasah turut memacu proses dekomposisi yang memperkaya bahan organik tanah. Aktivitas mikroba dalam proses tersebut secara nyata meningkatkan kesuburan tanah di bawah tegakan

pohon. Proses tersebut membantu memperbesar pori-pori tanah yang memudahkan air masuk ke dalam tanah. Adapun fungsi aliran batang berpartisipasi dalam memberikan kontribusi masuknya air ke dalam tanah (Owens et al. 2006). Proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan secara vertikal disebut infiltrasi. Kapasitas infiltrasi lebih banyak dipengaruhi keadaan tanah. Tanah bertekstur kasar memiliki kapasitas infiltrasi lebih besar dibanding tanah bertekstur halus. Peristiwa infiltrasi penting dalam konservasi tanah dan air (Arsyad 2006).

Bagian morfologi seperti pola pertumbuhan dan perkembangan batang, bentuk cabang dan tajuk pohon merupakan gambaran pertumbuhan nyata yang dapat diamati setiap saat disebut sebagai model arsitektur pohon (Halle et al. 1978). Model arsitektur pohon mempunyai peran besar dalam sistim perimbangan air pada suatu lansekap hutan. Bentuk pertumbuhan batang, percabangan, dan bentuk tajuk pohon mempengaruhi tangkapan air. Nugroho et al. (2004) menyatakan bahwa dalam suatu lansekap hutan, susunan komposisi pohon seperti kerapatan tegakan pohon, tajuk dengan bentuk tertentu, dan besar diameter pohon mempengaruhi perimbangan air pada lansekap hutan. Pengaruh model arsitektur dalam perimbangan air antara lain mempengaruhi tanah memegang air. Hubungan tersebut bertujuan untuk menambah kapasitas simpan air dalam tanah. Suharto (2006) menyatakan bahwa proses interaksi antara pohon dengan tanah antara lain adalah untuk memperbaiki infiltrasi, struktur tanah dan kapasitas memegang air, pengurangan laju aliran permukaan oleh serasah yang dihasilkan pohon, dan keterikatan fisik tanah dengan akar tanaman. Sistim perakaran dalam, pada pohon secara nyata memberikan simpanan air yang tinggi.

Sistem perimbangan air model arsitektur pohon pada suatu lahan, ada hubungan dengan faktor lingkungan. Mekanisme evaporasi lahan dan transpirasi melalui stomata daun, dipengaruhi suhu dan kelembaban yang terbentuk dari iklim mikro akibat tutupan tajuk pohon (Hellie et al. 2002). Hubungan ini selanjutnya mempengaruhi kondisi perimbangan air, baik pada lahan maupun individu pohon. Banyak maupun sedikit air dalam tanah tergantung sifat fisik maupun kimia tanah. Sifat tersebut mempengaruhi cepat atau lambat infiltrasi air ke dalam tanah. Banyak air menguap dari tanah berupa evaporasi, sangat dipengaruhi oleh tutupan tajuk pohon. Oleh karena itu, bila kerapatan tajuk rendah, maka suhu dan kelembaban

akan berbeda dengan tutupan tajuk yang lebih rapat. Adapun penguapan transpirasi melalui stomata daun, diakibatkan oleh kecepatan transpirasi. Mekanisme ini menyebabkan penyerapan air dari akar pohon pada kedalaman tanah menuju ke daun. Kecepatan penyerapan tergantung susunan sel penyusun jaringan pohon, seperti luas daun, jaringan penyusun batang terutama trakeid, dan kedalaman perakaran pohon. Peran model arsitektur pohon diharapkan dapat memberi simpanan air yang besar dalam suatu lahan, mengurangi air limpasan permukaan, dan penguapan kecil.

Korelasi antara model arsitektur pohon, curah hujan, curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, kadar air tanah, kadar air batang, evaporasi dan transpirasi memiliki keterkaitan erat. Setiap model arsitektur dengan ciri tertentu memiliki keeratan hubungan dengan parameter tersebut. Arijani (2006) menggambarkan korelasi antar komponen tersebut pada DAS Cianjur Cisokan Tengah. Hasil pengamatan 30 kali kejadian hujan diperoleh Model arsitektur Attims dan Rauh berkorelasi erat dengan aliran batang dan produksi serasah. Model Prevost, Massart, Petit, dan Fagerlind berkorelasi positif dengan curahan tajuk dan curah hujan netto. Model Stone, Aubreville dan Scarrone berkorelasi positif dengan aliran permukaan dan erosi.

Masalah utama dalam konservasi sumber daya air suatu lansekap adalah orientasi yang kurang mempertimbangkan neraca air. Desain yang tidak mempertimbangkan faktor tersebut menyebabkan air hilang secara potensial dari suatu lahan. Sedang tujuan utama penataan suatu lansekap hutan adalah mempertahankan kesuburan tanah dan sumber daya air secara lestari. Untuk tujuan tersebut, mempertahankan air dalam tanah dan mengurangi penguapan sangat penting. Model arsitektur pohon memiliki bentuk tertentu yang dapat mentranslokasi air hujan, sehingga kekuatan mekanik air tidak merusak tanah. Selain itu, produksi serasah memberikan andil besar dalam memperbaiki aerasi dan menambah aspek kesuburan tanah.

Input air dalam lansekap hutan berasal dari curah hujan yang selanjutnya air hujan ditranslokasi menjadi curahan tajuk, aliran batang, dan masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Sedang output diuapkan melalui mekanisme intersepsi, evaporasi,

transpirasi dan gabungan keduanya. Fungsi arsitektur pohon sangat penting untuk menjalankan fungsi menjaga neraca air pada suatu lansekap hutan.

Hutan tanaman dibuat untuk tujuan komersialisasi nilai ekonomi jenis kayu tertentu, upaya perbaikan kawasan yang hampir rusak, peningkatan fungsi hidrologi, penelitian, dan sebagainya. Jenis pohon biasa ditanam pada blok yang telah ditentukan untuk memudahkan pemanfaatannya. Pengukuran curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, kadar air tanah, kadar air batang, transpirasi, dan evaporasi pada hutan tanaman penting dilakukan. Perbedaan model aristektur dan jenis yang memiliki model sama perlu dibandingkan sebagai upaya mengetahui kisaran nilai. Oleh karena itu, model arsitektur pohon tertentu dapat dimanfaatkan untuk menjaga perimbangan air pada lahan hutan.

Salah satu hutan tanaman di Propinsi Papua Barat dimiliki oleh Universitas Negeri Papua Manokwari, yaitu Arboretum Anggori Manokwari. Keberadaan hutan tanaman ini mempunyai fungsi antara lain untuk kepentingan konservasi jenis, monitoring perkembangan riap tumbuh jenis pohon, dan uji viabilitas benih. Pohon yang dikembangkan merupakan jenis dominan di hutan alam Gunung Meja sebagai sumber plasma nutfah. Jenis Pometia pinnata Forster dan Koordersiodendron

pinnatum Merr merupakan jenis yang dikoleksi di hutan tanaman (Arboretum)

Anggori Manokwari. Dua jenis pohon tersebut merupakan endemik Papua, mempunyai nilai ekonomi penting bagi masyarakat, dan ekologi. P. pinnata Forster merupakan jenis yang dapat dimanfaatkan baik pada buahnya maupun kayunya yang biasa digunakan untuk bahan bangunan. Jenis K. pinnatum Merr kayunya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan dan perahu (Lekitto et al 2008). Segi nilai Ekologi, dimana dua jenis pohon ini mempunyai akar banir yang penting untuk menahan aliran permukaan sebagai penyebab erosi.

Mengingat jenis yang dikembangkan adalah jenis yang mempunyai nilai ekonomi, komersial, dan penting bagi ekologi, maka perlu dilakukan pengamatan model arsitektur pohon dan pengukuran curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, kadar air tanah, kadar air batang, transpirasi, dan evaporasi 2 jenis pohon tersebut. Dalam aplikasi, peranan model arsitektur pohon dapat dijadikan pertimbangan untuk program konservasi tanah dan air yang berperan penting dalam upaya reboisasi atau rehabilitasi kawasan hutan alam di Papua.

Bagan Alir Penelitian

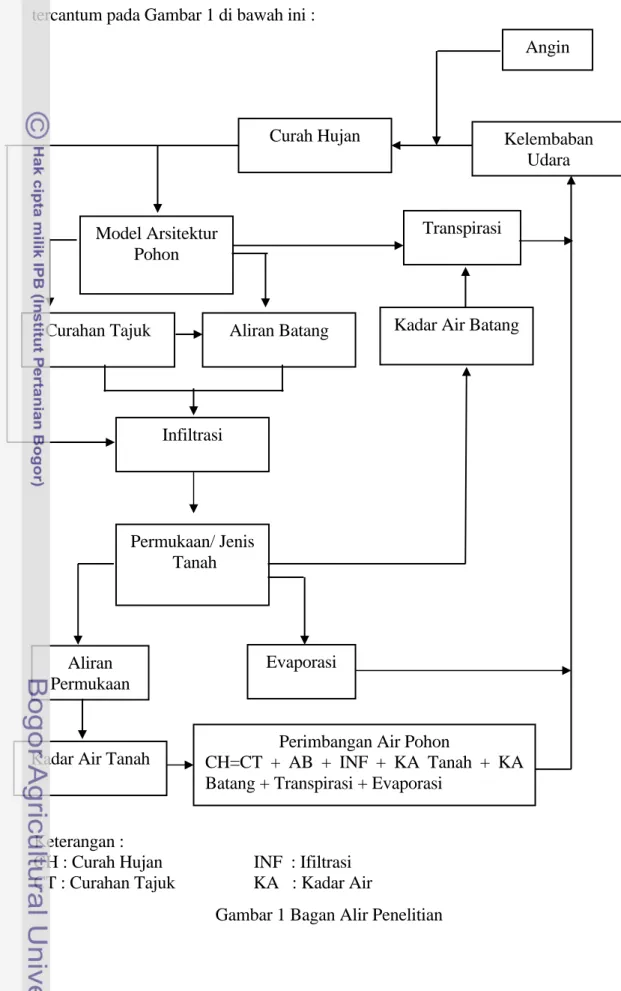

Tahap-tahap penelitian dilakukan berdasarkan bagan alir seperti yang tercantum pada Gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1 Bagan Alir Penelitian

Kelembaban Udara Angin Curah Hujan Model Arsitektur Pohon

Curahan Tajuk Aliran Batang

Infiltrasi

Kadar Air Tanah

Transpirasi

Evaporasi

Perimbangan Air Pohon

CH=CT + AB + INF + KA Tanah + KA Batang + Transpirasi + Evaporasi

Kadar Air Batang

Permukaan/ Jenis Tanah

Aliran Permukaan

Keterangan :

CH : Curah Hujan INF : Ifiltrasi CT : Curahan Tajuk KA : Kadar Air

Tujuan Penelitian

1. Mengukur faktor perimbangan air (curah hujan, curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, kadar air tanah, kadar air batang, dan transpirasi) dari 2 model arsitektur pohon jenis pohon K. pinnatum Merr dan P. pinnata Forster sebagai komponen sistem hidrologi di hutan tanaman Anggori Manokwari

2. Mencari Hubungan model arsitektur pohon dengan faktor-faktor perimbangan air (curahan tajuk, aliran batang, infiltrasi, kadar air tanah, kadar air batang, transpirasi, dan evaporasi) dari 2 model arsitektur pohon pada Jenis Pohon

K. pinnatum Merr dan P. pinnata Forster di hutan tanaman Anggori Manokwari

Manfaat penelitian

1. Sebagai data awal yang berkelanjutan untuk menduga perimbangan air pada 2 model arsitektur pohon jenis pohon K. pinnatum Merr dan P. pinnata Forster. 2. Sebagai masukan bagi pengelola Arboretum Anggori untuk mempertimbangkan

TINJAUAN PUSTAKA

Model Arsitektur PohonGambaran morfologi pohon memunculkan sifat pada waktu dan fase tertentu dari suatu rangkaian seri pertumbuhan, nyata dan dapat diamati setiap waktu disebut arsitektur pohon. Program pertumbuhan yang menentukan rangkaian fase arsitektur disebut sebagai model arsitektur pohon. Halle et al. (1978) menyatakan bahwa arsitektur tidak sama dengan bentuk karena bentuk biasa merujuk pada ekspresi akhir organisme seperti herba, semak dan pohon serta merujuk pada suatu ukuran. Elemen arsitektur pohon terdiri dari pola pertumbuhan batang, percabangan dan pembentukan pucuk terminal. Pola pertumbuhan pohon berupa ritmik atau kontinu. Pertumbuhan ritmik berarti memiliki suatu periodisitas dalam proses pemanjangan secara morfologi ditandai ada segmentasi pada batang atau cabang. Pertumbuhan kontinu tidak mempunyai periodisitas pemanjangan dan tidak ada segmentasi pada batang atau cabang.

Birch et al. (2003) menyatakan ada 2 fungsi model arsitektur pohon yaitu : 1. Representasi hasil pertumbuhan dan perkembangan individu yang tampil dalam

suatu dimensi

2. Pertumbuhan dan perkembangan pohon diketahui perilaku organ atau bagian morfologi individu seperti daun dan ruas.

Representasi pertumbuhan dan perkembangan menunjukkan fase tertentu yang ada pada unit ekologi. Sehubungan dengan hal ini Setiadi (1998) membuat pemetaan hutan hujan tropika berdasarkan unit ekologinya :

1. Tidak dijumpai kategori pohon atau pohon dengan tinggi kurang dari 2 meter atau pohon yang telah mati dan mulai membusuk, disebut sebagai Reorganizing

eco-unit.

2. Pohon masa depan yaitu pohon yang telah mulai menunjukkan suatu model arsitektur yang mengalami pengaturan pola pertumbuhan, disebut Aggrading

eco-unit.

3. Pohon masa kini yaitu pohon yang mengalami pertumbuhan stabil dan pola percabangan dikenal dengan baik, disebut sebagai steady-state eco-unit.

4. Pohon masa lampau, yaitu pohon yang telah mati atau mengering atau pohon yang sudah tua, disebut degrading eco-unit.

Elemen lain arsitektur pohon berupa pola percabangan, dimana menurut Halle et al. (1978) membagi pola percabangan menjadi dua bagian yaitu pola percabangan syllepsis dan pola percabangan prolepsis. Pola percabangan syllepsis merupakan percabangan dibentuk dari meristem lateral dengan perkembangan kontinu, pola percabangan prolepsis merupakan percabangan terbentuk diskontinu dengan beberapa periode istirahat dari meristem lateral. Pertumbuhan tunas jenis pohon dibedakan atas orthotropik dan plagiotropik. Tunas orthotropik dicirikan oleh pucuk terbentuk berorientasi vertikal dan sering tidak berbunga. Sedang tunas plagiotropik pucuk terbentuk berorientasi horizontal dan sering menghasilkan bunga.

Halle et al. (1978) menyatakan bahwa berdasar keberadaan cabang dan aksis vegetatif, model arsitektur pohon dibedakan 4 karakteristik utama, yaitu :

1. Pohon tidak bercabang yaitu bagian vegetatif pohon terdiri dari satu aksis dan dibangun oleh meristem soliter. Contohnya model Holtum dan model Corner. 2. Pohon bercabang dengan aksis vegetatif ekivalen dan orthotropik. Contohnya

model Tomlinson, model Chamberlain, model Leuwenberg dan model Schoute. 3. Pohon bercabang dengan aksis vegetatif nonekivalen. Contohnya model Prevost,

model Rauh, model Cook, model Koriba, model Fagerlind, model Petit, model Aubreville, model Theoretical, model Scarrone, model Attim, model Nozeran, model Massart dan model Roux.

4. Pohon bercabang dengan aksis vegetatif campuran antara ekivalen dan non ekivalen. Contohnya model Troll, model Champagnat dan model Mangenot. Parameter Perimbangan Air Dari Pohon

Aliran Batang

Aliran batang merupakan bagian curah hujan yang ditahan tajuk pohon, kemudian mengalir melalui batang dan sampai ke permukaan tanah. Aliran batang merupakan bagian hujan terintersepsi, berkumpul dan mengalir ke batang selanjutnya mengenai permukaan tanah. Air hujan mengalir ke batang mempunyai koefisien input batang. Sebelum mencapai permukaan tanah, aliran batang tersebut akan mengisi celah batang yang disebut sebagai kapasitas batang untuk menyimpan

air. Penguapan dari batang hanya merupakan bagian kecil bila dibanding penguapan tajuk sehingga sering diabaikan (Arijani 2006). Jumlah aliran batang pada banyak jenis berkisar antara 2-5% dari seluruh jumlah curah hujan. Kuantitas aliran batang yang mengalir ke permukaan tanah sangat kecil. Meskipun demikian secara ekologi sangat penting karena aliran secara langsung masuk ke dalam zona perakaran pohon (Bentley 2007).

Hasil studi Williams (2004) tentang persentase aliran batang berdasarkan diameter batang pohon, tidak lebih dari 2%. Model arsitektur pohon dari jenis

Agathis damara Rich (model Massart) volume aliran batang 1.177%, Pinus merkusii Jungh (Rauh daun jarum) 1.051%, dan Schima wallichii Kort (Rauh daun

lebar) 0.702% (Aththorick 2000). Begitu pula studi yang dilakukan pada Sub-DAS Cianjur Cisokan Citarum Tengah. Berdasar 30 jenis pohon yang mewakili 12 model arsitektur pohon volume aliran batang rata-rata kurang dari 1% (Arijani 2006).

Faktor yang mempengaruhi aliran batang antara lain arsitektur pohon, kulit batang, struktur tegakan, ada dan tidaknya ephyphyt, komposisi jenis pohon, kejadian hujan (frekwensi, lama hujan, besar curah hujan, dan intensitas) dan posisi daun (Steinbuck 2002). Pengaruh angin juga mempengaruhi aliran batang (Xiao et

al. 2003; Levia 2003)

Model arsitektur yang berbeda mempunyai nilai aliran batang yang berbeda pula. Model arsitektur dengan cabang plagiotropik memiliki aliran batang yang rendah dibanding orthotropik. Pola percabangan orthotropik mempunyai sudut percabangan yang sempit dari arah tumbuhnya ke batang pohon. Faktor ini menyebabkan tajuk cepat jenuh dengan air. Kejadian ini mengakibatkan air hujan lebih banyak dialirkan ke cabang yang selanjutnya mengalir ke permukaan batang pohon (Aththorick 2006). Model arsitektur pohon percabangan orthotropik berkorelasi erat dengan aliran batang adalah Model Attims dan Rauh (Arijani 2006). Jenis pohon berbeda dengan model arsitektur sama mempunyai nilai aliran batang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh karakter masing-masing jenis pohon, seperti umur pohon, tekstur batang, dan diameter batang. Semakin tua umur pohon, nilai aliran batang semakin besar. Hubungan antara nilai volume aliran batang dengan umur pohon salah satunya dapat ditinjau dari besar diameter batang (Bentley 2007). Lewis (2003) membuat suatu model hubungan antara diameter

batang dengan aliran batang. Pada model yang dibuat terdapat hubungan antara besar diameter batang pohon dengan volume aliran batang. Semakin besar diameter batang berbanding lurus dengan besar volume aliran batang. Hal ini berkaitan erat dengan luas permukaan batang, dimana air hujan mengalir pada batang pohon (Arijani 2006).

Curahan Tajuk

Bagian air jatuh ke atas permukaan tanah melalui celah tajuk dan atau berupa limpasan dari daun, ranting atau cabang pohon disebut sebagai curahan tajuk (Aththorick 2000; Williams 2004). Curahan tajuk adalah bagian dari curah hujan yang mencapai lantai hutan setelah melalui struktur lapisan tajuk rapat, mulai dari lapisan tajuk pohon dominan sampai ke lapisan semak belukar dan serasah. Aliran tajuk yang sampai ke permukaan tanah dapat memperkaya kandungan mineral tanah, dan berperan menambah kelembaban tanah (Levia & Frost 2006). Jumlah aliran batang dan curahan tajuk merupakan curah hujan netto mencapai permukaan tanah di bawah tajuk.

Jumlah aliran tajuk jenis pohon yang sampai ke permukaan tanah mempunyai volume besar. Setiap jenis pohon memiliki jumlah curahan tajuk berbeda. Model Arsitektur Pohon Rauh dengan Jenis P. merkusii Jungh dan S. walchii Kort pada kelas kelerengan 20-30% memiliki persentase aliran tajuk masing-masing 71.216% dan 77.968%. Model arsitektur Massart dengan A. dammara Rich persentase aliran tajuknya 87.23% (Aththorick 2000). Hutan Pegunungan Tropis Equador memiliki jumlah total aliran tajuknya 53% dari total curah hujan sebesar 2200 mm (Zimmerman et al 2007). Jenis Pohon kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) mampu menghasilkan 57.32 % aliran tajuk dari curah hujan 1015.5 mm (Bentley 2007). Data tersebut diatas dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi curah hujan setiap kejadian hujan, akan berbanding lurus dengan jumlah volume tajuk yang dihasilkan.

Curahan tajuk dipengaruhi oleh tebalnya lapisan tajuk (strata), jenis-jenis pohon yang membentuk tegakan, suhu, dan kecepatan angin. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap curahan tajuk adalah suhu dan kecepatan angin. Curahan tajuk juga dipengaruhi oleh selisih waktu kejadian hujan dan waktu terjadi hujan (siang atau malam). Levia dan Frost (2006) menyatakan bahwa volume air

tembus tajuk bisa dipengaruhi oleh jenis ephyfit yang tumbuh pada vegetasi, tipe hujan, intensitas hujan, dan kejadian hujan yang memiliki nilai kecil.

Saat kejadian hujan, morfologi permukaan daun juga mempengaruhi laju aliran tajuk. Permukaan daun yang kasar cenderung menahan air hujan lebih lama dibanding permukaan daun yang halus. Hal ini disebabkan karena air hujan di permukaan daun harus membasahi seluruh permukaan sebelum dialirkan ke cabang. Pada daun permukaan halus, lebih cepat jenuh dengan air hujan yang diintersepsi (Arijani 2006).

Infiltrasi

Infiltrasi diartikan sebagai proses masuknya air ke dalam tanah, umumnya melalui permukaan tanah dan vertikal ke bawah (Iverson 2000). Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah dan pergerakannya dalam tanah. Berdasar definisi ini, infiltrasi dibagi dalam tiga tingkatan proses, yaitu pertama, Imbibisi, merupakan proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan atau adsorbsi air oleh tanah; kedua, perkolasi atau filtrasi adalah infiltrasi dimana imbibisi masih berlangsung; dan ketiga, redistribusi air dalam tanah setelah imbibisi berakhir. Beberapa penulis atau peneliti lain membatasi infiltrasi hanya pada tingkatan proses pertama (Asdak 2007).

Laju infiltrasi diartikan sebagai banyak air per satuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah. Sedang laju air memasuki tanah pada suatu saat disebut sebagai kapasitas infiltrasi. Laju infiltrasi ditentukan oleh kapasitas infiltrasi dan laju penyediaan air (Asdak 2007; Lee 1988). Selama intensitas hujan (laju penyediaan air) lebih kecil dari kapasitas infiltrasi maka laju infiltrasi sama dengan intensitas hujan. Tetapi jika intensitas hujan melampaui kapasitas infiltrasi maka terjadi genangan air di atas permukaan tanah atau limpasan permukaan (Arijani 2006). Sifat fisik tanah yang menentukan dan membatasi kapasitas infiltrasi adalah struktur tanah disamping tekstur dan kandungan air tanah. Unsur struktur tanah yang terpenting adalah ukuran dan kemantapan pori (Supardi 1983) .

Curah Hujan

Curah hujan adalah nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian proses hidrologi. Chang (2006) menyatakan bahwa jumlah curah hujan selalu dinyatakan dengan dalamnya presipitasi (mm). Suroso

(2006) menyatakan bahwa presipitasi atau curah hujan dibagi atas Curah hujan terpusat (Point Rainfall) dan Curah hujan daerah (Areal Rainfall). Curah hujan terpusat (Point Rainfall) adalah curah hujan yang didapat dari hasil pencatatan alat pengukur hujan atau data curah hujan yang akan diolah berupa data kasar atau data mentah yang tidak dapat langsung dipakai. Curah Hujan Daerah (Areal

Rainfall) adalah curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan

pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir yaitu curah hujan rata-rata diseluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu curah hujan daerah ini disebut curah hujan wilayah atau daerah dinyatakan dalam milimeter (mm).

Kelembaban udara merupakan satu faktor penting terjadinya hujan. Kelembaban udara berfungsi menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan radiasi matahari. Sejalan dengan meningkatnya suhu udara, meningkat pula kapasitas udara dalam menampung air. Sebaliknya, ketika udara bertambah dingin, gumpalan awan menjadi besar, dan pada gilirannya akan jatuh sebagai hujan. Uap air di atmosfer bergerak sebagai respons adanya beda tekanan uap air antara dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Laju gerakan air di atmosfer berbanding lurus dengan beda tekanan uap air yang terjadi (Jensen 1991). Di atas tegakan hutan, besarnya tekanan uap air di atmosfer biasanya berkurang dengan bertambahnya ketinggian tempat. Dengan demikian, akan terjadi gerakan uap air ke tempat yang lebih tinggi. Akumulasi uap air yang terjadi pada tempat dengan ketinggian tertentu pada suhu udara yang rendah pada saatnya akan terjadi proses kondensasi (Campbell et al. 2000). Air hasil proses kondensasi tersebut pada gilirannya akan jatuh sebagai air hujan (Asdak 2007).

Curah hujan penting sekali peranannya dalam perimbangan air dan sebagai sumber hara di suatu lahan hutan. Hubungannya dengan perimbangan air, hujan adalah komponen utama sebagai energi masukan untuk lahan. Karena curah hujan mengandung unsur pokok yang terlarut maupun sebagai partikel. Sedangkan hubungannya dengan sumber hara, unsur-unsur terpenting seperti N, K, Ca, dan Mg banyak diproduksi oleh serasah melalui pencucian hara yang masuk ke dalam tanah (Cameron 2007). Kondisi ini sangat penting untuk memperbaiki sistim infiltrasi tanah. Ada tiga hal yang perlu dipahami gerakan air di dalam dan antara

berbagai ekosistem yang merupakan landasan dalam siklus hara. Pertama, tumbuhan memperoleh hidrogen untuk fotosintesis dari pecahnya molekul-molekul air. Kedua, tumbuhan menggunakan sebagian besar air guna mempertahankan keadaan kerangka hidrostatis dan untuk menggerakkan bahan kimia. Ketiga, tumbuhan mengambil unsur-unsur dalam larutan dari tanah. Tanpa aliran ini tumbuhan tidak mampu mempertahankan keseimbangan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Owens 2006).

Kadar Air Tanah

Air tanah merupakan suatu fase dari daur air. Air yang masuk ke dalam tanah akan tinggal di pori-pori tanah atau meresap melalui pori-pori tersebut ke bagian bawah yang disebut sebagai perkolasi. Air ditahan oleh tanah (diantara pori-pori tanah) akan kembali ke udara dengan cara evaporasi dan evapotranspirasi. Penahanan air oleh tanah dan gerakan air dalam tanah merupakan dua faktor penting dalam hubungan antara air dan tanah (Libby 1981).

Air tanah biasanya hanya mengisi sebagian ruang pori tanah, dan keadaan dimana seluruh ruang pori terisi jarang terjadi. Nisbah antara isi ruang pori dan isi tanah seluruhnya disebut porositas, dan dinyatakan dalam persentase. Nilai ini berubah sesuai dengan perbedaan sifat alami dari tanah dan kandungan airnya. Porositas biasanya naik dengan naiknya kandungan air tanah (Tadjang 1980).

Kandungan air tanah dapat dinyatakan dalam satuan mutlak, biasanya digunakan dalam bidang hidrologi dan keperluan neraca air. Kandungan air tanah dinyatakan juga sebagai ukuran potensial dalam satuan tegangan air tanah. Hal ini digunakan dalam fisiologi tumbuhan, dalam praktek irigasi dan dalam masalah-masalah hidraulik yang bersangkutan dengan aliran air dalam tanah tidak jenuh (Suprayogo et al. 2007).

Air yang tertahan dalam tanah diakibatkan oleh adanya proses adhesi dan kohesi, sehingga diperlukan tenaga untuk memperoleh air tersebut. Daya menahan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang terdapat pada suatu tempat. Makin kurang air yang diperoleh makin besar tegangan dan gaya yang dibutuhkan untuk memperoleh air lebih tinggi (Daniel et al. 1987). Tanah yang bertekstur halus akan menahan air lebih banyak dalam seluruh selang energi dibandingkan dengan tanah yang bertekstur kasar, karena tanah bertekstur halus mempunyai lebih banyak

bahan koloidal, ruang pori dan permukaan adsorptif. Air hujan tersebut sebagian akan masuk ke dalam tanah dan membuat tanah menjadi lembab, tersimpan dalam cekungan-cekungan di permukaan tanah, dan sebagian lainnya akan hilang sebagai evaporasi (Supardi 1983) .

Pohon memerlukan tingkat kelembaban tanah tertentu. Artinya pada tingkat tertentu dapat menentukan bentuk tata guna lahan. Sebab tujuan akhir dari penataan lahan hutan adalah bagaimana lahan dapat memanen air hujan sebanyak-banyaknya yang disimpan dalam tanah. Oleh karena itu menjaga kondisi tanah tetap dalam keadaan lembab sangat diperlukan. Deng et al. (1987) menyatakan ada tiga proses terbentuknya kelembaban tanah, yaitu kelembaban higroskopis, kapiler, dan gravitasi. Kelembaban higroskopis terjadi karena air terikat pada lapisan tipis butir-butir tanah. Air yang dihasilkan tidak dapat digunakan oleh pohon. Kelembaban kapiler terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara butir-butir tanah. Air yang dihasilkan pada kelembaban ini dapat digunakan oleh pohon. Kelembaban gravitasi terjadi akibat adanya gaya tarik bumi, yaitu air dalam posisi peralihan menuju pori-pori tanah yang lebih besar.

Tanah yang telah terisi oleh air akan mengalami tingkat kejenuhan. Kandungan air tanah sangat penting diketahui untuk mengetahui jumlah air yang ada dalam tanah. Tujuannya adalah sebagai bahan untuk mempertimbangkan perubahan kapasitas kelembaban tanah suatu lahan (Suripin 2002).

Kadar Air Batang

Berat kadar air batang didefinisikan sebagai berat air yang dinyatakan dalam persen terhadap berat kayu bebas air atau berat kering tanur (BKT). Nilai berat basah kayu diperoleh dengan menimbang kayu langsung di lapang. Selanjutnya Kayu dikeringkan dalam tanur pengering atau oven menggunakan suhu 700C kemudian ditimbang hingga konstan. Perbandingan berat kayu basah dan kering merupakan persen berat kadar airnya (Setiadi et al. 1989).

Perbedaan nilai kadar air disebabkan adanya perbedaan persentase jumlah parenkim terhadap vascular bundle. Bagian ujung dan bagian pusat batang (core) memiliki kemampuan untuk mengikat air lebih banyak dari bagian pangkal tepi batang. Hal ini disebabkan karena jumlah parenkim pada bagian pusat batang dibandingkan dengan jumlah vascular bundle namun pada bagian ujung batang

kadar air tetap tinggi dikarenakan pada bagian ujung tersebut merupakan pusat pertumbuhan kayu pohon. Ikatan sel pembuluh atau disebut juga vascular bundle mengandung phloem, xylem, parenkim dan serat berdinding tebal. Serat berdinding tebal berfungsi sebagai pemberi tenaga mekanik pada batang. Dinding sel dari serat ini bertambah tebal dari bagian tengah (core) ke bagian korteks batang. Xylem diselimuti oleh sel-sel parenkim yang biasanya mengandung dua sel pembuluh yang lebih dan besar, kombinasi dari sel pembuluh besar dan kecil atau kumpulan dari beberapa sel pembuluh besar dan kecil (Kewilaa 2007).

Secara makroskopis diketahui adanya perbedaan kerapatan (penyebaran)

vascular bundle antar kedalaman maupun antar ketinggian dalam batang. Semakin

ke arah sentral kerapatan vascular bundle semakin berkurang, sedangkan ke arah vertikal kerapatan vascular bundle semakin bertambah. Kemampuan vascular

bundle sebagai penyokong kekuatan kayu berkaitan erat dengan tebal dinding sel

serabut dan kandungan silika dalam sel (Daniel et al. 1987). Transpirasi

Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan melalui permukaan daun atau bagian lain dari tumbuhan. Sebagian besar proses transpirasi melalui daun. Di alam, air yang hilang melalui transpirasi dari daun bisa mencapai lebih dari 90% dari total air yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Sebagian besar air yang diserap oleh pohon akan dibuang melalui proses transpirasi (Hamim 2007). Air yang mengalami proses transpirasi akan menguap ke atmosfer karena adanya perbedaan tekanan udara di sel-sel daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan atmosfer yang lebih rendah (Rindam et al. 2010).

Fungsi transpirasi tumbuhan adalah untuk menjaga stabilitas suhu dan penyerapan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Penguapan terjadi akibat perbedaan suhu dalam daun dan atmosfer menyebabkan penyerapan air melalui kolom air yang kontinyu (Laughlin 1998). Hubungan ini merupakan kesatuan antara tanah – pohon – atmosfer, dimana penyerapan air yang ada dalam tanah dilakukan oleh akar pohon (Suprayogo et al. 2007). Penyerapan air terjadi karena konsentrasi zat alir xilari dalam akar lebih rendah dibandingkan air dalam tanah. Sehingga air akan masuk ke dalam sel-sel akar secara osmosis terus ke bagian dalam sel-sel akar (Oren et al 1999). Dengan demikian, menurut Daniel et al (1987)

peran akar sebenarnya kurang lebih pasif dalam penyerapan air. Meskipun demikian, fungsi akar adalah menjaga permeabilitas dan menghisap kelembaban tanah.

Penggerak laju transpirasi biasanya dinyatakan dengan jumlah air yang diuapkan per satuan waktu. Penggerak transpirasi adalah perbedaan konsentrasi uap air di dalam stomata dan konsentrasi uap air di udara bebas. Kekurangan uap air biasanya akan mencapai maksimum pada saat tengah hari ketika suhu udara dan daun tinggi (Rindam et al. 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transpirasi antara lain cahaya, suhu, defisit tekanan uap air, dan ketersediaan air. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan cahaya adalah iklim makro, faktor lahan, dan vegetasinya. Iklim makro yang berperan paling besar adalah penyinaran matahari. Sedangkan faktor lahan yang berperan adalah kelerengan, dan ketinggian tempat (latitude). Faktor vegetasi seperti tutupan tajuk dan kerapatan pohon sangat mempengaruhi cahaya dan arah angin (Hamim 2007). Yulistyarini dan Ariyanti (2004) menyatakan bahwa pengaruh suhu tinggi pada transpirasi akan mempercepat laju transpirasi karena suhu yang tinggi akan menurunkan uap udara. Demikian pula kelembaban yang rendah akan meningkatkan laju transpirasi. Karena dengan kelembaban yang rendah uap air akan bergerak dari tekanan yang tinggi (dalam daun) ke tekanan yang rendah (atmosfer). Supardi (1983) menyatakan bahwa laju transpirasi juga tergantung ketersediaan air dalam tanah. Artinya kecepatan transpirasi akan meningkat ketika penyediaan air dalam tanah juga tinggi. Hubungan tingginya kadar air tanah dengan transpirasi dilakukan oleh Bora (2008) bahwa penambahan air pada periode waktu yang berbeda mempengaruhi laju transpirasi tanaman Jarak pagar. Jarak pagar yang disiram setiap 7 hari sekali mempunyai laju transpirasi yang lebih tinggi dibanding tanaman jarak pagar yang disiram setiap 28 hari sekali.

Evaporasi

Evaporasi merupakan proses fisis perubahan cairan menjadi uap. Ini terjadi bilamana air berhubungan dengan atmosfer yang tidak jenuh, baik secara internal pada daun-daun pohon (transpirasi) maupun secara eksternal pada permukaan-permukaan yang basah. Evaporasi melibatkan pengalihan energi dan massa, sehingga aliran (fluks) massa (massa/waktu) dapat dievaluasi menggunakan aliran

energi yang ekivalen. Evaporasi dapat dipandang sebagai suatu proses pertukaran energi pada permukaan evaporasi, difusi molekuler melalui suatu lapisan batas udara yang tipis di dekat permukaan, dan difusi turbulen pada udara bebas (Lee 1988).

Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi antara lain ketersediaan air nisbi, besarnya tekanan uap atau perbedaan kerapatan antara permukaan evaporasi dan atmosfer ambien, dan efisiensi mekanisme penguapan. Ketersediaan air untuk evaporasi sebagian besar bergantung pada frekwensi presipitasi, dan laju pengeringan. Perbedaan tekanan uap antara permukaan evaporasi dan atmosfer merupakan suatu faktor penentu dasar dari laju evaporasi. Efisiensi mekanisme-mekanisme penguapan bergantung pada kecepatan dan turbulensi gerakan udara dan pada karakteristik permukaan yang berevaporasi (Menenti & Choudhury 1993). Mekanisme Perimbangan Air Pohon

Seperti diketahui bahwa curah hujan merupakan komponen utama sistem input yang penting bagi pohon. Sebagian besar sumber daya air hujan dipergunakan untuk perimbangan air. Air hujan berperan penting dalam sistim pengairan sungai, sumber mata air, menjaga kelembaban tanah, air tanah, dan kehidupan vegetasi (Chang 2006). Seluruh sistem tersebut akan mengalami suatu proses sirkulasi yang berkelanjutan. Banyaknya curah hujan dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tekanan udara yang sebagian besar juga turut berperan dalam siklus air. Pergerakan dan perubahan udara yang terjadi di atmosfer, di atas permukaan tanah, dan yang terjadi diantara keduanya, merupakan seluruh proses yang menyebabkan hujan.

Curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi, selanjutnya akan ditahan oleh tajuk pohon. Air yang ditahan oleh tajuk pohon ini disebut sebagai proses intersepsi. Intersepsi air hujan oleh tajuk mempunyai fungsi mengurangi kekuatan mekanik air hujan ke permukaan tanah (Levia dan Frost 2006). Air hujan yang telah diintersepsi oleh tajuk pohon tadi, kemudian akan ditranslokasi menjadi curahan tajuk, aliran batang, yang lainnya diserap dan akan diuapkan kembali ke atmosfer oleh pohon (Arijani 2006; Aththorick 2000). Penguapan air oleh pohon dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang di picu oleh adanya penyinaran matahari. Proses penguapan pada pohon melalui daun yang mekanismenya disebut sebagai proses transpirasi (Yulistyarini dan Ariyanti 2004).

Air hujan tembus tajuk pohon dan air yang mengalir dari batang selanjutnya akan menuju ke permukaan tanah. Air yang sampai ke permukaan tanah akan masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi (Setiadi 1998). Siradz et al. (2007) menyatakan bahwa air hujan yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah menjadi aliran permukaan. Sedangkan air yang masuk ke dalam tanah akan mengisi ruang pori-pori tanah dan bergerak menuju ke daerah perakaran yang paling dalam.

Air hujan yang berada dalam tanah selanjutnya akan diserap oleh akar pohon. Masuknya air ke dalam akar karena adanya tekanan potensial air yang berbeda antara di dalam dan di luar akar pohon, dimana air masuk melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel ini akan terdorong terus ke batang pohon (Campbell et al. 2000). Selanjutnya, air yang berada di dalam batang akan membetuk suatu ikatan hidrogen diantara molekul-molekulnya, sehingga terbentuk rantai molekul air (Lauenroth dan Bradford 2006)

Pengikatan ini disebabkan oleh adanya sifat kohesi pada batang pohon yang menarik air dari akar. Molekul-molekul air tadi akan berikatan dengan dinding sel trakea dan trakeid. Molekul air yang terikat inilah yang disebut sebagai kadar air batang. Air yang ada di dalam batang tadi akan terus bergerak ke atas karena adanya tarikan transpirasi. Penguapan air melalui mekanisme transpirasi ini diatur oleh mekanisme membuka dan menutupnya stomata pada daun. Keluarnya air dari stomata karena perbedaan suhu dan kelembaban antara atmosfer dan pada bagian dalam daun. Air yang keluar dari stomata ke atmosfer melalui proses difusi, karena air di dalam daun lebih tinggi dibandingkan dengan atmosfer (Campbell et al. 2000). Jadi, laju transpirasi sangat dipengaruhi oleh faktor di dalam dan di luar pohon. Dalam daur perimbangan air, masukan berupa curah hujan akan didistribusikan melalui curahan tajuk, aliran batang, dan air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi aliran permukaan, evaporasi, dan infiltrasi.

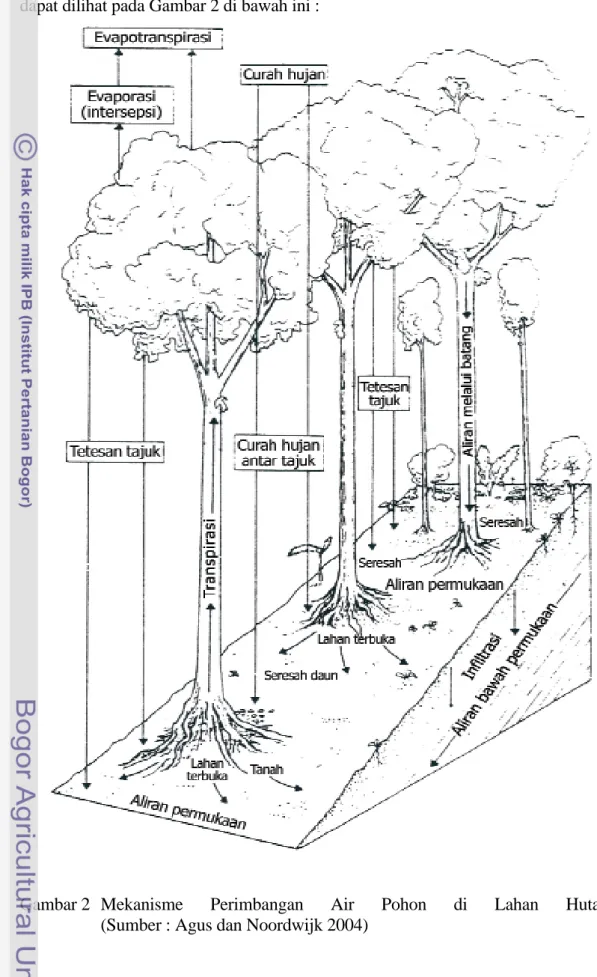

Mekanisme perimbangan air pohon pada suatu lahan hutan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :

Gambar 2 Mekanisme Perimbangan Air Pohon di Lahan Hutan. (Sumber : Agus dan Noordwijk 2004)

METODE

Waktu dan TempatPenelitian dilaksanakan pada setiap kejadian hari hujan pada bulan November 2009 sampai dengan Juni 2010. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Tanaman Anggori milik Universitas Negeri Papua Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Hutan tanaman ini bersebelahan dengan Hutan Alam Gunung Meja Manokwari.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah GPS, Altimeter, Termometer, Ombrometer, Hygrometer, meteran, gelas ukur volume 1000 dan 100 mililiter, Terpal, Selang, Jerigen ukuran 10 liter, timbangan, kamera, bor tanah, bor kayu riap dan ember. Sedangkan bahan yang digunakan adalah data iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Manokwari (meliputi curah hujan harian, kecepatan angin, suhu dan kelembaban, evaporasi, lama penyinaran, dan data lain yang terkait), plastik klip ukuran besar dan kecil, label, tali rafia, kawat, patok kayu, paku ukuran kecil, kertas alumunium foil, dan tas plastik.

Penentuan Lokasi dan Plot Pengamatan

Lokasi penelitian berada di areal hutan tanaman Anggori yang merupakan hutan tanaman Pendidikan milik Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua. Luas hutan tanaman 10 Ha. Jenis Pohon yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis P. pinnata Forster dan K. pinnatum Merr. Banyaknya ulangan masing-masing jenis 3 individu pohon yang dipilih secara acak dalam plot penelitian. Untuk pengamatan transpirasi, dan kadar air batang dipilih sampel individu pohon lain pada masing-masing jenis yang diukur.

Pemasangan alat penakar hujan Ombrometer, selang untuk menampung aliran batang dan plastik untuk menampung aliran tajuk dipasang secara bersamaan. Alat penakar hujan dipasang di tempat yang terbuka.

Pengukuran Parameter Perimbangan Air Aliran batang

Aliran batang ditampung dengan cara melingkarkan selang plastik pada sekeliling permukaan batang dengan salah satu ujungnya diletakkan lebih rendah menuju jerigen penampungan. Tinggi selang yang dilingkarkan pada batang masing-masing jenis 130 cm. Masing-masing jenis pohon dibuat ulangan sebanyak 3 kali (Arijani 2006). Kemudian volume aliran batang (cm3) yang tertampung dikonversi ke dalam satuan tinggi kolom air (mm) dengan persamaan :

Sfi = Vi/Li cm = Vi/Li x 10 mm ……… (1) (Kaimudin 1994) Dimana : Sfi = Banyaknya Aliran Batang ke-i (mm)

Vi = Volume Aliran Batang ke-i (cm3) Li = Luas Tajuk Pohon ke-i (cm2) Curahan Tajuk

Curahan tajuk ditampung menggunakan lembaran plastik yang diberi kerangka kayu dengan luas penampungan 1x1 m2, kemudian ditempatkan di bawah tajuk pohon. Tinggi lembaran plastik masing-masing jenis sebagai tempat penampungan 130 cm dari permukaan tanah. Pada lembaran plastik dilubangi dan diberi selang penghubung untuk mengalirnya air ke bak penampungan. Setiap satu jenis pohon dibuat ulangan sebanyak 3 kali. Untuk menghitung banyaknya curahan tajuk diukur berdasarkan banyaknya volume air yang tertampung dalam bak penampungan per satuan luas penampungan (mm) (Aththorick 2000).

Curah Hujan

Curah hujan diukur dengan ombrometer biasa yang diletakkan di tempat terbuka. Tinggi mulut penampung pada ombrometer dengan permukaan tanah 130 cm. Pengukuran air yang tertampung pada ombrometer dilakukan setiap 1 hari hujan. Persamaan yang digunakan untuk menghitung banyaknya volume air yang tertampung adalah :

L V

CH = ……… (2) (Suroso 2006)

Dimana : CH = Curah Hujan (mm)

V = Volume Air yang Tertampung Pada Ombrometer (ml) L = Luas Mulut Ombrometer (cm2)

Infiltrasi

Laju infiltrasi ke dalam tanah dilakukan di bawah masing-masing tegakan pohon. Pengukuran laju Infiltrasi menggunakan paralon dengan diameter 15 cm (6 Inchi) dan panjangnya 75 cm, dibenamkan ke dalam tanah dengan bagian yang terbenam 5 cm. Selanjutnya kedalaman paralon tersebut diisi oleh air sebanyak 1 liter dan dicatat waktu yang diperlukan oleh air untuk dapat masuk ke dalam tanah, hingga batas air dalam paralon telah habis sampai permukaan tanah. Pengukuran semuanya berada di bawah masing-masing tegakan pohon contoh, pada tempat atau titik pengamatan yang berbeda (Setiadi 1998).

Evaporasi

Ditujukan untuk menduga tingkat penguapan dari permukaan tanah yang terjadi di lokasi penelitian. Data evaporasi menggunakan data sekunder dari Badan Meteorologi dan Geofisika Rendani yang merupakan Badan Klimatologi terdekat. Jarak stasiun BMG Rendani dengan lokasi penelitian ± 5 km dan dapat ditempuh dalam waktu 20-30 menit.

Transpirasi

Transpirasi diukur menggunakan metode gravimetri (Hamim 2007). Pengukuran dilakukan dengan memotong ranting daun pada ketinggian tajuk pohon selanjutnya ranting daun diletakkan dalam gelas ukur dengan volume 100 ml. Dalam gelas ukur diisi air setinggi 70 ml. Ranting daun sebelumnya ditimbang untuk mengetahui berat awal dari ranting daun jenis yang akan diukur laju transpirasinya. Kemudian ranting daun yang telah ditimbang dimasukkan dalam gelas ukur selanjutnya diamati setiap periode waktu 30 menit. Seluruh gelas ukur dengan ranting daun pohon tadi diletakkan pada sebuah meja dengan tinggi meja 130 cm dari atas permukaan tanah. Posisi meja berada di bawah tegakan masing-masing jenis yang dapat disinari oleh Matahari. Pengamatan laju transpirasi dilakukan mulai pukul 09.00 – 14.00 WIT. Untuk mengetahui karakter morfologi daun masing-masing sampel pohon contoh ciri morfologi daun dicatat. Penurunan volume air selama periode waktu tersebut dicatat sebagai laju transpirasi dengan satuan ml/gr/menit.

Kadar Air Tanah

Kadar air tanah diartikan sebagai air yang masuk ke dalam tanah akan tinggal di pori-pori tanah atau meresap melalui pori-pori tersebut ke bagian bawah. Penahanan air oleh tanah dan gerakan air dalam tanah merupakan dua faktor penting hubungan antara air dan tanah. Pengambilan sampel tanah di lapang dilakukan dengan bor tanah pada kedalaman 0-120 cm. Tanah diambil mulai dari permukaan pada setiap kedalaman 20 cm di dua titik pengambilan di bawah setiap tajuk pohon. Tanah yang diambil pada setiap kedalaman 20 cm dimasukkan dalam wadah plastik kemudian dikompositkan. Pegambilan ini dilakukan hingga mencapai kedalaman 120 cm. Sampel tanah yang ada dalam wadah plastik dan sudah tertutup rapat kemudian ditimbang untuk mengetahui berat basahnya. Sampel tanah tersebut dibawa ke laboratorium Jurusan Tanah Universitas Negeri Papua untuk di keringkan dalam oven pada suhu 1050C dan ditimbang hingga beratnya konstan. Berat tanah yang konstan kemudian di nyatakan dalam persen Kadar Air Tanah. Dasar dari pengambilan tanah hingga kedalaman 120 cm merupakan batas pertumbuhan akar primer dari masing-masing jenis pohon. Pengambilan sampel tanah ini dilakukan selama 30 kali pada setiap kejadian hujan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kadar air Total yang berada di bawah tegakan 2 jenis pohon. Penetapan kadar air tanah dilakukan dalam persentase berat basah tanah dengan persamaan : % 100 X Basah Berat Kering Berat Basah Berat Ww= − ... (3) (Setiadi et al. 1989)

Kadar Air Batang

Untuk mengetahui kadar air pada batang, dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan bor riap mulai permukaan batang pohon hingga bagian tengahnya. Kayu yang berada dalam tempat penampungan bor dikeluarkan kemudian ditimbang. Selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk dikeringkan dalam oven pada suhu 700C sampai beratnya konstan. Untuk mengetahui kadar air batang pohon digunakan persamaan :

KA Batang = X100% Basah Berat Kering Berat Basah Berat − ... (4) (Setiadi et al. 1989)

Identifikasi Model Arsitektur Pohon

Identifikasi model arsitektur pohon dilakukan berdasarkan ketentuan Halle

et al (1978) dan kunci yang telah dikembangkan oleh Setiadi (1998). Identifikasi

dilakukan dengan mengamati pola pertumbuhan batang, bentuk percabangan, dan tipe bunga pada jenis pohon.

Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengetahui hubungan model arsitektur pohon dengan semua parameter perimbangan air. Analisis data digunakan Analisis Komponen Utama (AKU) melalui biplot dengan program Minitab 15.

HASIL

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kawasan arboretum Anggori di buka sejak tahun 1959 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu pihak pemerintah Kolonial Belanda mempunyai tujuan membuka kawasan tersebut sebagai tempat untuk mendatangkan jenis-jenis pohon untuk ditanam . tahun 1962 pemerintah Kolonial Belanda kembali ke negaranya kemudian menyerahkan kawasan Arboretum Anggori kepada pemerintah Indonesia melalui Universitas Cenderawasih (UNCEN) yang salah satu Fakultasnya berada di Manokwari (Fakultas Pertanian UNCEN). Akan tetapi pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak menyerahkan SK sehingga pemerintah Republik Indonesia (RI) melakukan pembayaran hak ulayat tanah kepada masyarakat setempat.

Setelah penerbitan sertifikat tanah untuk kawasan Arboretum ini terbit pemerintah RI melakukan pengoleksian jenis-jenis endemik dan komersial untuk ditanam. Beberapa jenis komersial antara lain damar (Agathis labillardieri Warb), jati (Tectona grandis L), pinus (Pinus merkusii Jungh) bintanggur (Calophyllum

inophyllum L), cempaka (Elmerillia papuana Linn), dan merbau (Intsia bijuga

Kuntze).

Status Kawasan

Kawasan Arboretum Anggori mulai dikelola oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1962, yang dikelola oleh UNCEN dan masih menggunakan hutan tersebut sebagai kebun percobaan bagi mahasiswa UNCEN. Namun pada perkembangannya, hutan tanaman ini terkesan tidak terawat dengan baik, sehingga pihak Universtas Negeri Papua (UNIPA) melalui Fakultas Kehutanan mengambil alih kawasan dan mengelolanya hingga saat ini.

Luas dan Batas Wilayah

Hutan pendidikan UNIPA Anggori terletak di bagian Timur Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Jarak kawasan ii dengan Kampus Unipa tidak terlalu jauh ± 2,5 km ke arah Timur. Secara administrasi batas hutan Pendidikan Anggori adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan KampungAipiri

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Cabang Dua

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan Pasifik

Secara astronomi Hutan Pendidikan Anggori terletak antara koordinat 1340 BT dan 0057 LS. Luas Hutan Pendidikan Anggori secara keseluruhan 112,2 Ha yang terdiri dari areal jenis tanaman Industri atau perkebunan buah-buahan seluas 25 Ha, koleksi tanaman kehutanan seluas 10 Ha, dan sisa areal tersebut terdiri dari Hutan Alam yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan seluas 86,2 Ha.

Iklim, Tanah dan Topografi

Berdasarkan data 5 tahun terakhir (2005-2009) yang diambil dari Stasiun Bada Meteorologi dan Geofisika tergolong tinggi dengan tipe iklim A dengan rata-rata Curah Hujan per Tahun antara 174.2-216 mm. Sedangkan untuk pengukuran suhu antara 28-320 C dan kelembaban udara antara 79-100 %.

Untuk jenis tanah yang ada di hutan Pendidikan Anggori berdasarkan pada peta 1:20.000 adalah jenis tanah Mediternian coklat dengan bahan induk batu kapur dan podsolik merah campuran dengan bahan induk batuan sedimen. Hutan Pendidikan Anggori Unipa mempunyai topografi datar sampai bergelombang dengan kemiringan yang bervariasi mulai dari 1-20% dan terletak pada ketinggian 40-80 m dpl.

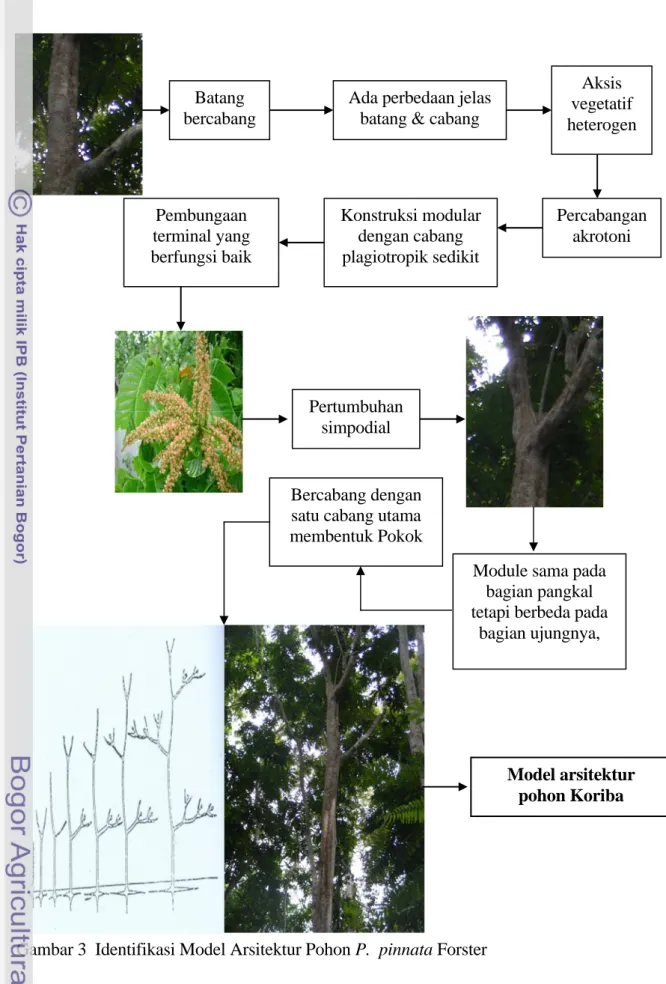

Identifikasi Model Arsitektur Pohon Jenis P. pinnata Forster

Hasil pengamatan pola pertumbuhan batang, cabang, dan tipe pembungaan, pohon jenis P. pinnata Forster teridentifikasi mempunyai model arsitektur pohon Koriba. Adapun identifikasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini :

Percabangan akrotoni Konstruksi modular dengan cabang plagiotropik sedikit Pembungaan terminal yang berfungsi baik Pertumbuhan simpodial

Module sama pada bagian pangkal tetapi berbeda pada

bagian ujungnya, Bercabang dengan

satu cabang utama membentuk Pokok Batang

bercabang

Ada perbedaan jelas batang & cabang

Aksis vegetatif heterogen

Model arsitektur pohon Koriba

Model arsitektur pohon P. pinnata Forster adalah Koriba, mempunyai ciri-ciri batang bercabang, poliaksial, aksis vegetatifnya tidak ekuivalen (heterogen) tetapi selalu mempunyai perbedaan yang jelas antara batang dan cabang. Aksis vegetatif heterogen terdiferensiasi dalam bentuk aksis orthotropik dan plagiotropik. Percabangan akrotoni. Pohon dengan konstruksi modular, cabang plagiotropiknya sedikit, module umumnya mempunyai pembungaan terminal yang berfungsi baik. Pertumbuhan simpodial, konstruksi modular, modul sama pada bagian pangkal tapi berbeda pada bagian ujungnya, bercabang dengan satu cabang utama membentuk pokok (trunk) (Halle et al. 1978).

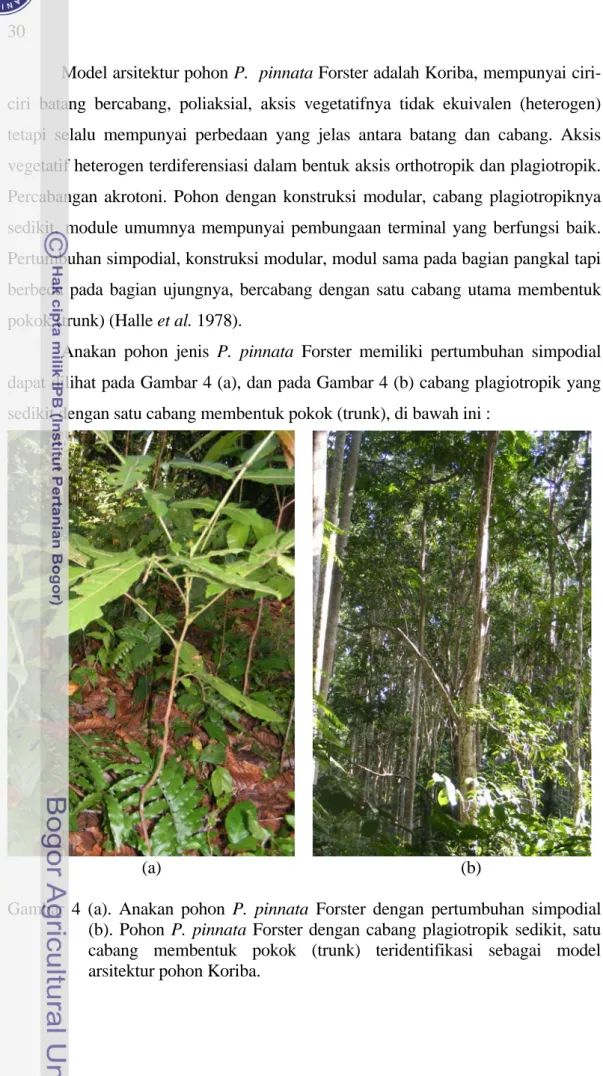

Anakan pohon jenis P. pinnata Forster memiliki pertumbuhan simpodial dapat dilihat pada Gambar 4 (a), dan pada Gambar 4 (b) cabang plagiotropik yang sedikit dengan satu cabang membentuk pokok (trunk), di bawah ini :

(a) (b)

Gambar 4 (a). Anakan pohon P. pinnata Forster dengan pertumbuhan simpodial (b). Pohon P. pinnata Forster dengan cabang plagiotropik sedikit, satu

cabang membentuk pokok (trunk) teridentifikasi sebagai model arsitektur pohon Koriba.

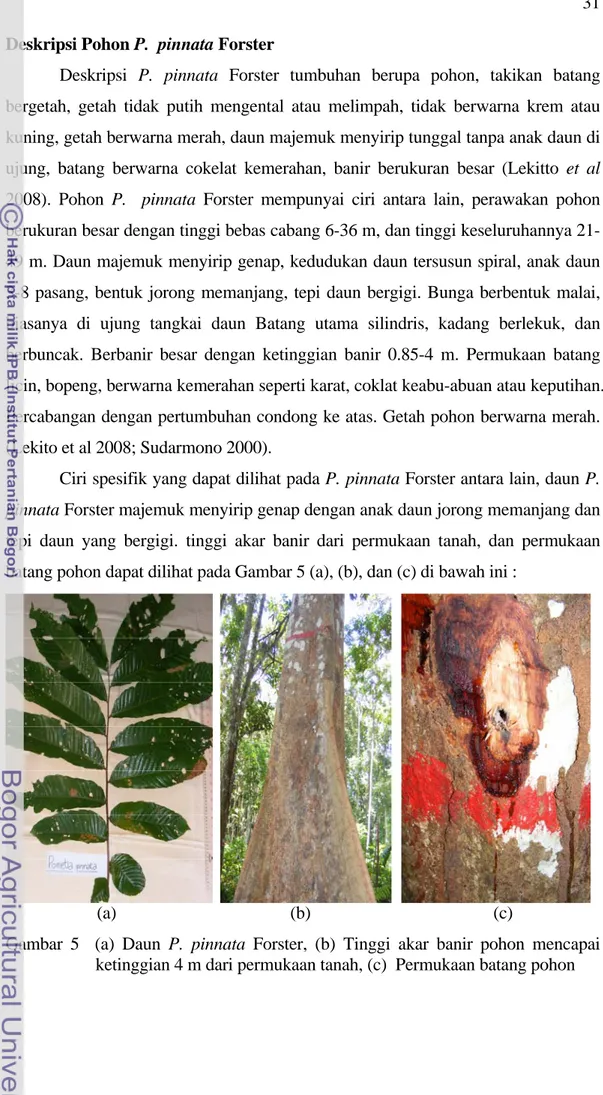

Deskripsi Pohon P. pinnata Forster

Deskripsi P. pinnata Forster tumbuhan berupa pohon, takikan batang

bergetah, getah tidak putih mengental atau melimpah, tidak berwarna krem atau kuning, getah berwarna merah, daun majemuk menyirip tunggal tanpa anak daun di ujung, batang berwarna cokelat kemerahan, banir berukuran besar (Lekitto et al 2008). Pohon P. pinnata Forster mempunyai ciri antara lain, perawakan pohon berukuran besar dengan tinggi bebas cabang 6-36 m, dan tinggi keseluruhannya 21-49 m. Daun majemuk menyirip genap, kedudukan daun tersusun spiral, anak daun 3-8 pasang, bentuk jorong memanjang, tepi daun bergigi. Bunga berbentuk malai, biasanya di ujung tangkai daun Batang utama silindris, kadang berlekuk, dan berbuncak. Berbanir besar dengan ketinggian banir 0.85-4 m. Permukaan batang licin, bopeng, berwarna kemerahan seperti karat, coklat keabu-abuan atau keputihan. Percabangan dengan pertumbuhan condong ke atas. Getah pohon berwarna merah. (Lekito et al 2008; Sudarmono 2000).

Ciri spesifik yang dapat dilihat pada P. pinnata Forster antara lain, daun P.

pinnata Forster majemuk menyirip genap dengan anak daun jorong memanjang dan

tepi daun yang bergigi. tinggi akar banir dari permukaan tanah, dan permukaan batang pohon dapat dilihat pada Gambar 5 (a), (b), dan (c) di bawah ini :

(a) (b) (c)

Gambar 5 (a) Daun P. pinnata Forster, (b) Tinggi akar banir pohon mencapai ketinggian 4 m dari permukaan tanah, (c) Permukaan batang pohon

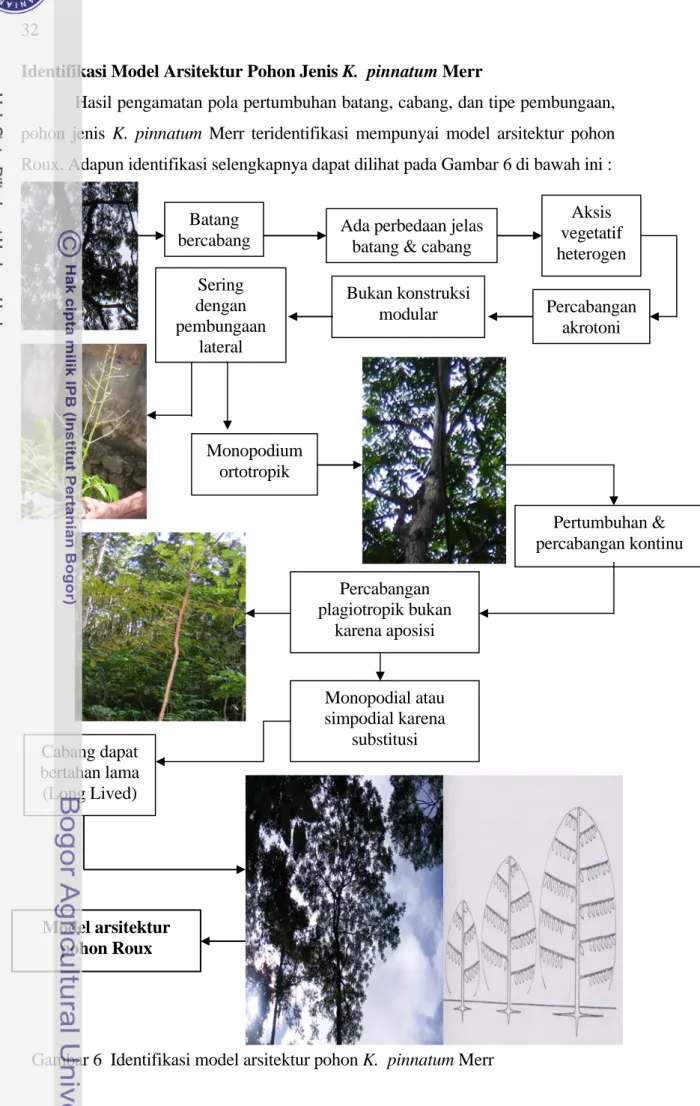

Identifikasi Model Arsitektur Pohon Jenis K. pinnatum Merr

Hasil pengamatan pola pertumbuhan batang, cabang, dan tipe pembungaan, pohon jenis K. pinnatum Merr teridentifikasi mempunyai model arsitektur pohon Roux. Adapun identifikasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini :

Pertumbuhan & percabangan kontinu

Gambar 6 Identifikasi model arsitektur pohon K. pinnatum Merr

Percabangan akrotoni Bukan konstruksi modular Sering dengan pembungaan lateral Batang

bercabang Ada perbedaan jelas batang & cabang

Aksis vegetatif heterogen Monopodium ortotropik Percabangan plagiotropik bukan karena aposisi Monopodial atau simpodial karena substitusi Cabang dapat bertahan lama (Long Lived) Model arsitektur pohon Roux

Model arsitektur pohon K. pinnatum Merr adalah Roux, mempunyai ciri-ciri batang bercabang, poliaksial, aksis vegetatifnya tidak ekuivalen (heterogen) tetapi selalu mempunyai perbedaan yang jelas antara batang dan cabang. Aksis vegetatif heterogen (terdiferensiasi dalam bentuk aksis ortotropik dan plagiotropik. Percabangan akrotoni. Bukan konstruksi modular, seringkali dengan pembungaan lateral. Pokok monopodium ortotropik. Pohon dengan pertumbuhan dan percabangan kontinu. Percabangan plagiotropik bukan karena aposisi. Cabang dapat bertahan lama (Long-lived).

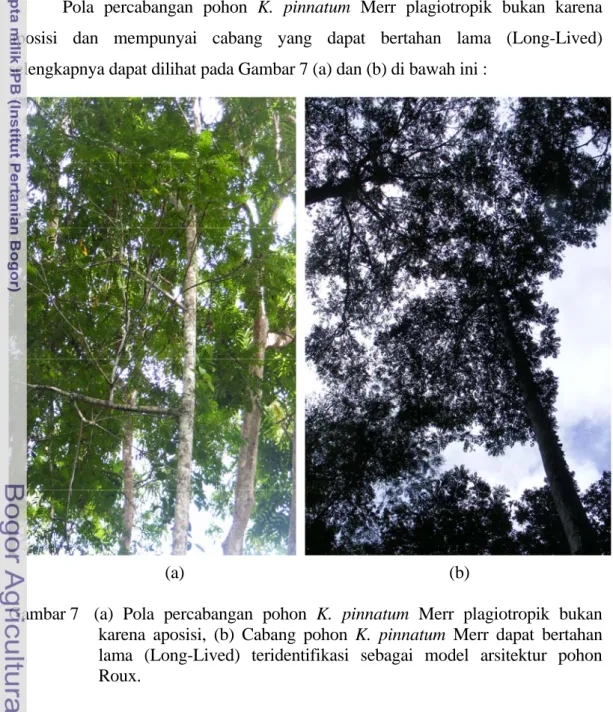

Pola percabangan pohon K. pinnatum Merr plagiotropik bukan karena aposisi dan mempunyai cabang yang dapat bertahan lama (Long-Lived) selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7 (a) dan (b) di bawah ini :

(a) (b)

Gambar 7 (a) Pola percabangan pohon K. pinnatum Merr plagiotropik bukan karena aposisi, (b) Cabang pohon K. pinnatum Merr dapat bertahan lama (Long-Lived) teridentifikasi sebagai model arsitektur pohon Roux.