BAB I PENDAHULUAN

Air merupakan bagian terbesar pada tubuh manusia, presentasenya dapat berubah tergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas seseorang. Kandungan air pada saat bayi baru lahir sekitar 75% berat badan, dan usia 1 bulan 65%. Seiring pertumbuhan, persentase jumlah cairan terhadap berat badan berangsur-angsur turun, yaitu pada laki-laki dewasa 60% berat badan, dan pada wanita dewasa 50% berat badan. Seluruh cairan tubuh didistribusikan ke dalam kompartemen intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Kompartemen ekstraseluler dapat dibagi kembali menjadi air yang mengisi ruang interstitiel serta plasma.1,2

Dengan makan dan minum tubuh kita mendapatkan air, elektrolit, karbohidrat, protein, lemak, vitamin serta nutrisi lainnya. Terapi cairan dibutuhkan pada keadaan tertentu, saat kebutuhan akan air serta nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat terpenuhi secara per oral. Perubahan jumlah dan komposisi cairan tubuh yang dapat terjadi pada perdarahan, luka bakar, dehidrasi, muntah, diare, dan puasa preoperatif maupun perioperatif dapat menyebabkan gangguan fisiologis yang berat. Jika gangguan tersebut tidak dikoreksi secara adekuat sebelum tindakan anestesi dan bedah, maka risiko penderita menjadi lebih besar.3

Pada saat melakukan terapi cairan, perlu diperhatikan pula jenis cairan yang digunakan untuk penggantinya. Cairan tersebut dapat berupa kristaloid atau koloid yang masing-masing mempunyai keuntungan tersendiri yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Dalam keadaan tertentu adanya terapi cairan dapat pula digunakan sebagai tambahan untuk memasukkan obat dan zat makanan secara rutin atau dapat juga untuk menjaga keseimbangan asam basa.1,3

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi

Terapi cairan adalah tindakan untuk memelihara ataupun mengganti cairan tubuh dengan pemberian cairan infus kristaloid (elektrolit) atau koloid (plasma ekspander) secara intravena untuk mengatasi berbagai masalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, meliputi menggantikan volume cairan yang hilang akibat perdarahan, dehidrasi atau syok.4

Terapi cairan dan elektrolit adalah salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Dalam langkah-langkah resusitasi, langkah D (Drug and fluid treatment) dalam bantuan hidup lanjut, merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah yang lainnya. 5

B. Komposisi Cairan Tubuh

Seluruh cairan tubuh didistribusikan kedalam kompartemen intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Lebih jauh kompartemen ekstraseluler dibagi menjadi cairan intravaskuler, interstisiel, dan cairan transeluler.1,2,3,4

1. Cairan intraseluler

Cairan intreseluler adalah cairan yang terkandung di antara sel. Pada orang dewasa, sekitar duapertiga dari cairan dalam tubuhnya terdapat di dalam intraseluler, sedangkan pada bayi hanya setengah dari berat badannya merupakan cairan intraseluler. Sekitar 28 dari 42 liter cairan tubuh ada di dalam 75 triliun sel. Jadi, cairan intrasel merupakan 40% dari berat badan total pada orang "rata-rata".2,3

2. Cairan ekstraseluler

Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel. Jumlah relatif cairan ekstraseluler berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Pada bayi baru lahir, sekitar setengah dari cairan tubuhnya terdapat di ekstraseluler. Setelah usia 1 tahun, jumlah cairan ekstraseluler menurun sampai sekitar

sepertiga dari volume total. Cairan ini merupakan 20% dari berat badan, atau sekitar 14 liter pada orang dewasa normal dengan berat badan 70 kilogram. Cairan ekstrasel dibagi dalam dua subkompartemen yaitu cairan interstisium dan cairan intravaskuler (plasma).2,4,5 Ada juga subkompartemen cairan lainnya yang kecil yang disebut cairan transelular. Cairan transelular merupakan cairan yang terkandung diantara rongga tubuh tertentu seperti serebrospinal, perikordial, pleura, sendi sinovial, intraokuler, dan sekresi saluran pencernaan. Cairan-cairan tersebut biasanya dianggap sebagai jenis cairan ekstrasel khusus, walaupun pada beberapa kasus, komposisinya dapat sangat berbeda dengan komposisi plasma atau cairan interstisial. Cairan transelular seluruhnya berjumlah sekitar 1 sampai 2 liter.2,5

Cairan interstisium

Cairan interstisium merupakan cairan yang mengelilingi sel, yang berjumlah lebih dari tiga perempat bagian cairan ekstrasel. Sekitar 11-12 liter pada orang dewasa, dan sekitar dua kali lipat pada bayi baru lahir. Cairan limfe termasuk dalam volume interstisial. Cairan interstisium menempati 15% dalam tubuh.2,3,5

Cairan intravaskuler

Cairan intravaskuler merupakan cairan yang terkandung di dalam pembuluh darah, yang berjumlah hampir seperempat cairan ekstrasel, atau sekitar 3 liter. Cairan intravaskuler menempati 5% dalam tubuh. Plasma adalah bagian darah yang tak mengandung sel; plasma terus menerus menukar zat dengan cairan interstisial melallui pori-pori membran kapiler. Pori-pori ini bersifat sangat permeabel untuk hampir semua zat terlarut dalam cairan ekstrasel, kecuali protein. Olehh karena itu, cairan ekstrasel secara konstan terus tercampur, sehingga plasma dan cairan interstisial mempunyai komposisi yang hampir sama kecuali untuk protein, yang konsentrasinya lebih tinggi di dalam plasma.3,5

Selain air, cairan tubuh mengandung dua jenis zat yaitu elektrolit dan non elektrolit. 1. Elektrolit

Merupakan zat yang terdisosiasi dalam cairan dan menghantarkan arus listrik. Elektrolit dibedakan menjadi ion positif (kation) dan ion negatif (anion). Jumlah kation dan anion dalam larutan adalah selalu sama (diukur dalam miliekuivalen).6

Kation

Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium (NA+), sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium (K+). Suatu sistem pompa terdapat di dinding sel tubuh yang memompa keluar sodium dan potassium ini.6

Anion

Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah kloride (Cl-) dan bikarbonat (HCO3-), sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat (PO43-). Karena kandungan elektrolit dalam plasma dan cairan interstisial pada intinya sama maka nilai elektrolit plasma mencerminkan komposisi cairan ekstraseluler tetapi tidak mencerminkan komposisi cairan intraseluler.6 a. Natrium

Natrium sebagai kation utama didalam cairan ekstraseluler dan paling berperan di dalam mengatur keseimbangan cairan. Kadar natrium plasma: 135-145mEq/liter.3 Kadar natrium dalam plasma diatur lewat beberapa mekanisme:

Left atrial stretch reseptor Central baroreseptor Renal afferent baroreseptor Aldosterone (reabsorpsi di ginjal) Atrial natriuretic factor

Sistem renin angiotensin Sekresi ADH

Perubahan yang terjadi pada air tubuh total (TBW=Total Body Water)

Kadar natrium dalam tubuh 58,5mEq/kgBB dimana + 70% atau 40,5mEq/kgBB dapat berubah-ubah. Ekresi natrium dalam urine 100-180mEq/liter, faeces 35mEq/liter dan keringat 58mEq/liter. Kebutuhan setiap hari = 100mEq (6-15 gram NaCl).Natrium dapat bergerak cepat antara ruang intravaskuler dan interstitial maupun ke dalam dan keluar sel. Apabila tubuh banyak mengeluarkan natrium

(muntah,diare) sedangkan pemasukkan terbatas maka akan terjadi keadaan dehidrasi disertai kekurangan natrium. Kekurangan air dan natrium dalam plasma akan diganti dengan air dan natrium dari cairan interstitial. Apabila kehilangan cairan terus berlangsung, air akan ditarik dari dalam sel dan apabila volume plasma tetap tidak dapat dipertahankan terjadilah kegagalan sirkulasi.3

b. Kalium

Kalium merupakan kation utama (99%) di dalam cairan ekstraseluler berperanpenting di dalam terapi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Jumlah kalium dalamtubuh sekitar 53 mEq/kgBB dimana 99% dapat berubah-ubah sedangkan yang tidak dapat berpindah adalah kalium yang terikat dengan protein didalam sel.3

Kadar kalium plasma 3,5-5,0 mEq/liter, kebutuhan setiap hari 1-3 mEq/kgBB.Keseimbangan kalium sangat berhubungan dengan konsentrasi H+ ekstraseluler. Ekskresikalium lewat urine 60-90 mEq/liter, faeces 72 mEq/liter dan keringat 10 mEq/liter.3

c. Kalsium

Kalsium dapat dalam makanan dan minuman, terutama susu, 80-90% dikeluarkanlewat faeces dan sekitar 20% lewat urine. Jumlah pengeluaran ini tergantung pada intake,besarnya tulang, keadaan endokrin. Metabolisme kalsium sangat dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar paratiroid, tiroid, testis, ovarium, dan hipofisis. Sebagian besar (99%)ditemukan didalam gigi dan + 1% dalam cairan ekstraseluler dan tidak terdapat dalam sel.3

d. Magnesium

Magnesium ditemukan di semua jenis makanan. Kebutuhan untuk pertumbuhan +10 mg/hari. Dikeluarkan lewat urine dan faeces.3

e. Karbonat

Asam karbonat dan karbohidrat terdapat dalam tubuh sebagai salah satu hasilakhir daripada metabolisme. Kadar bikarbonat dikontrol oleh ginjal. Sedikit sekalibikarbonat yang akan dikeluarkan urine. Asam bikarbonat dikontrol oleh paru-paru dansangat penting peranannya dalam keseimbangan asam basa.3

Merupakan zat seperti glukosa dan urea yang tidak terdisosiasi dalam cairan. Zatlainya termasuk penting adalah kreatinin dan bilirubin.2,6

C. Proses Pergerakan Cairan Tubuh

Perpindahan air dan zat terlarut di antara bagian-bagian tubuh melibatkan mekanisme transpor pasif dan aktif. Mekanisme transpor pasif tidak membutuhkan energi sedangkan mekanisme transpor aktif membutuhkan energi. Difusi dan osmosis adalah mekanisme transpor pasif. Sedangkan mekanisme transpor aktif berhubungan dengan pompa Na-K yang memerlukan ATP. 3,6,7

Proses pergerakan cairan tubuh antar kompertemen dapat berlangsung secara: 1. Osmosis

Osmosis adalah bergeraknya molekul (zat terlarut) melalui membran semipermeabel (permeabel selektif) dari larutan berkadar lebih rendah menuju larutan berkadar lebih tinggi hingga kadarnya sama. Seluruh membran sel dan kapiler permeabel terhadap air, sehingga tekanan osmotik cairan tubuh seluruh kompartemen sama. Membran semipermeabel ialah membran yang dapat dilalui air (pelarut), namun tidak dapat dilalui zat terlarut misalnya protein.3,6,7 Tekanan osmotik plasma darah ialah 285+ 5 mOsm/L. Larutan dengan tekanan osmotik kira-kira sama disebut isotonik (NaCl 0,9%, Dekstrosa 5%, Ringer laktat). Larutan dengan tekanan osmotik lebih rendah disebut hipotonik (akuades), sedangkan lebih tinggi disebut hipertonik. 6,7

2. Difusi

Difusi ialah proses bergeraknya molekul lewat pori-pori. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Tekanan hidrostatik pembuluh darah juga mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori tersebut. Jadi difusi tergantung kepada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik.3,6,7

3. Pompa natrium kalium

Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transpor yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam. Tujuan dari pompa natrium kalium adalah untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. 3,6,7

D. Asupan dan Kehilangan Cairan pada Keadaan Normal

Dalam keadaan normal masukan cairan dipenuhi melalui minum atau makanan yang masuk ke dalam tubuh secara per oral. Selanjutnya proses metabolisme di dalam tubuh juga akan memberikan kontribusi terhadap air tubuh total. 5 Homeostasis cairan tubuh yang normalnya diatur oleh ginjal dapat berubah oleh stres akibat operasi, kontrol hormon yang abnormal, atau pun oleh adanya cedera pada paru-paru, kulit atau traktus gastrointestinal.8 Pada keadaan normal, seseorang mengkonsumsi air rata-rata sebanyak 2000-2500 ml per hari, dalam bentuk cairan maupun makanan padat dengan kehilangan cairan rata-rata 250 ml dari feses, 800-1500 ml dari urin, dan hampir 600 ml kehilangan cairan yang tidak disadari (insensible water loss) dari kulit dan paru-paru.8

Kepustakaan lain menyebutkan asupan cairan didapat dari metabolisme oksidatif dari karbohidrat, protein dan lemak yaitu sekitar 250-300 ml per hari, cairan yang diminum setiap hari sekitar 1100-1400 ml tiap hari, cairan dari makanan padat sekitar 800-100 ml tiap hari, sedangkan kehilangan cairan terjadi dari ekskresi urin (rata-rata 1500 ml tiap hari, 40-80 ml per jam untuk orang dewasa dan 0,5 ml/kg untuk pediatrik), kulit (insensible loss sebanyak rata 6 ml/kg/24 jam pada rata-rata orang dewasa yang mana volume kehilangan bertambah pada keadaan demam yaitu 100-150 ml tiap kenaikan suhu tubuh 1 derajat celcius pada suhu tubuh di atas 37 derajat celcius dan sensible loss yang banyaknya tergantung dari tingkatan dan jenis aktivitas yang dilakukan), paru-paru (sekitar 400 ml tiap hari dari insensible loss), traktus gastointestinal (100-200 ml tiap hari yang dapat meningkat sampai 3-6 L tiap hari jika terdapat penyakit di traktus gastrointestinal), third-space loses.6

Kebutuhan air setiap hari dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Berdasarkan umur5

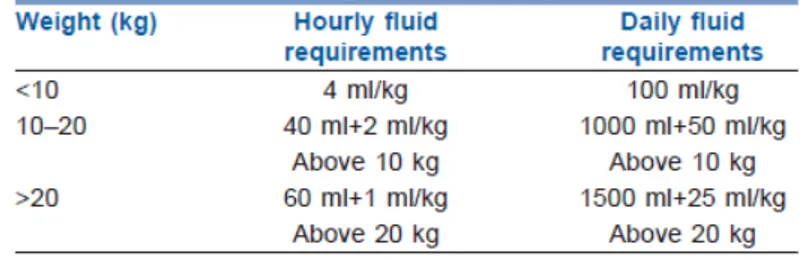

0-1 th memerlukan air sekitar 120 ml/kgBB 1-3 th memerlukan air sekitar 100 ml/kgBB 3-6 th memerlukan air sekitar 90 ml/kgBB 7 th memerlukan air sekitar 70 ml/kgBB Dewasa, memerlukan sekitar 40-50 ml/kgBB 2. Berdasarkan berat badan5

0-10 kg = 100 ml/kgBB

Di atas 20 kg = 1500 ml + 20 ml/kgBB (di atas 20 kg) Dewasa = 40-50 ml/kgBB

3. Mengukur perbedaan masukan dan keluaran5

Ukur perbedaan tersebut (termasuk urin, muntah, drainase, insensible water loss, dll) serta kebutuhan minimum per hari. Perbedaan ini sebaiknya tidak lebih besar 200-400 ml hari. "Insensible water loss" kira-kira, 15 ml/kgBB/ hari. Kehilangan akibat peningkatan suhu/derajat celcius per hari kurang lebih 10% dari kebutuhan per hari.

4. Hitung perbedaan berat badan sebelum dan sesudah sakit5

Selisih berat badan sebelumnya dan sekarang, kemudian kurangi dengan hasil katabolisme normal selama puasa (0,5 kg/hari), dimana 1 kg sebanding dengan 1 liter.

5. Menghitung kelebihan dan kekurangan elektrolit5

Yang sering digunakan untuk menghitung kelebihan atau kekurangan cairan adalah natrium.

Tabel 1. Rumatan cairan per jam ( aturan 4/2/1) dan harian pada anak (kg).9

E. Tujuan Terapi Cairan5 1. Mengganti cairan yang hilang

2. Mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung 3. Mencukupi kebutuhan per hari

4. Mengatasi syok 5. Mengoreksi dehidrasi

6. Mengatasi kelainan akibat terapi lain.

F. Gangguan Keseimbangan Cairan dan Elektrolit5 1. Gangguan keseimbangan cairan tubuh5

Bentuk gangguan keseimbangan cairan yang umum terjadi di klinik adalah kelebihan atau kekurangan cairan (air). Kelebihan cairan disebut dengan istilah "overhidrasi", sebaliknya kekurangan cairan disebut dengan "dehidrasi".

Overhidrasi

Istilah "overhidrasi" atau intoksikasi air atau kelebihan air dalam tubuh kerapkali disebut-sebut oleh para klinisi, terutama berkaitan dengan tindakan terapi cairan yang keliru. Oleh karena, kejadian ini semestinya tidak perlu sampai terjadi.

Etiologi overhidrasi.

a) Gangguan ekskresi air lewat ginjal, misalnya pada gagal ginjal akut intrinsik atau obstruktif

b) Masuknya air yang berlebihan pada terapi cairan c) Korban tenggelam di air tawar.

Gejala dan tanda.

Gejala-gejalanya antara lain: sesak nafas, edema, peningkatan tekanan vena jugularis atau vena sentral, edema paru akut dan payah jantung. Diagnostik penunjang: dijumpai hiponatremia dalam plasma.

Terapi

Selama fungsi ginjal masih normal, pemberian diuretik masih bermanfaat. Sedangkan bila fungsi ginjal jelek, harus dilakukan ultrafiltrasi atau dialisis. Pada keadaan mendesak bisa dilakukan flebotomi, yaitu mengeluarkan volume darah melalui kanulasi vena perifer atau sentral.

Dehidrasi

Dehidrasi adalah defisit air dalam tubuh, yang disebabkan oleh masukan yang kurang atau ekskresi yang berlebihan.

Keadaan dehidrasi ada beberapa bentuk yaitu:

a) Isotonik: bila yang hilang air bersama-sama dengan garam, misalnya pada gastroenteritis akut, overdosis diuretik.

b) Hipotonik: bila yang hilang hanya garam saja, misalnya pemberian air saja pada pasien dehidrasi isotonik.

c) Hipertonik: bila yang hilang hanya air saja, misalnya kehilangan air lewat keringat.

Gejala dan tanda

Gejala-gejala dehidrasi tergantung pada berat ringannya dehidrasi.

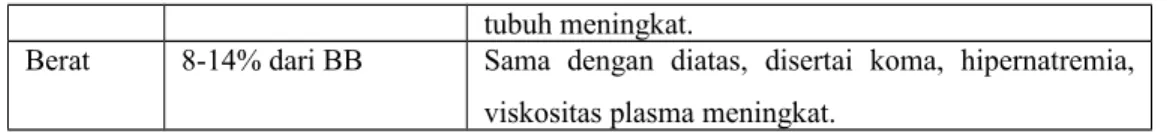

Tabel 2. Derajat dehidrasi, % kehilangan air dan gejala.5 Derajat % Kehilangan air Gejala

Ringan 2-4% dari BB Rasa haus, mukosa dan kulit kering, mata cekung. Sedang 4-8% dari BB Sama dengan diatas, disertai delirium, oligouri, suhu

tubuh meningkat.

Berat 8-14% dari BB Sama dengan diatas, disertai koma, hipernatremia, viskositas plasma meningkat.

Tabel 3. Gejala klinis derajat dehidrasi pada anak.9

Data laboratorium menunjukkan: hipernatremia dan peningkatan hematokrit. Terapi.

Prinsip terapi dehidrasi adalah mengembalikan air dan garam yang hilang. Jumlah dan jenis cairan yang harus diberikan, tergantung pada derajat dan jenis dehidrasinya, dengan memperhatikan pula jenis elektrolit yang hilang. Pilihan cairan untuk koreksi dehidrasi adalah cairan pengganti jenis kristaloid, misalnya RL atau NaCl.

2. Gangguan keseimbangan elektrolit5

Gangguan keseimbangan elektrolit yang akan dibicarakan hanyalah beberapa saja: 2.1 Hiponatremia dan hipernatremia

2.2 Hipokalsemi dan hiperkalemi 2.3 Hipokalsemia

2.1 Hiponatremia dan Hipernatremia

Natrium adalah ion yang dominan berada di petak cairan ekstrasel, dengan kadar normal dalam plasma berkisar antara 135-145 mEq/L.

Hiponatremia.

Keadaan hiponatremia, apabila kadar natrium dalam plasma di bawah 130 mEq/L dan baru memberikan gejala apabila kadar natrium plasma kurang dari 118 mEq/L. Keadaan hiponatremia berat yang disertai gejala-gejala, merupakan keadaan gawat darurat yang harus segera dikoreksi. Apabila dibiarkan, tidak dikoreksi secara cepat dan tepat dapat mengakibatkan edema otak, selanjutnya akan menimbulkan kerusakan otak yang bersifat ireversibel.

Etiologi

Hiponatremia dapat berdasarkan faktor renal maupun faktor ekstra renal. Gejala dan tanda.

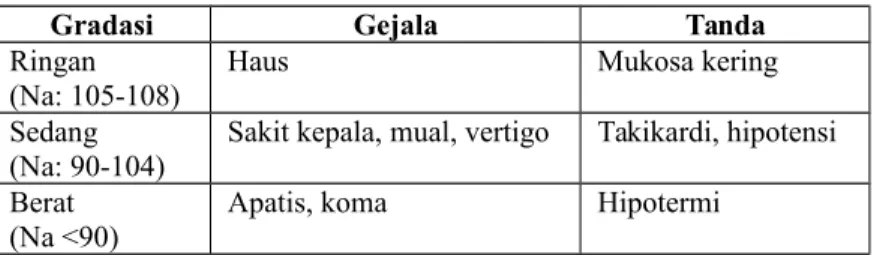

Tabel 4. Derajat Hiponatremia, Gejala, dan Tanda

Gradasi Gejala Tanda

Ringan

(Na: 105-108) Haus Mukosa kering

Sedang (Na: 90-104)

Sakit kepala, mual, vertigo Takikardi, hipotensi Berat

(Na <90) Apatis, koma Hipotermi

Terapi.

Pada hiponatremia ringan, cukup dengan memberikan garam atau cairan NaCl fisiologis. Sedangkan pada hiponatremia sedang sampai berat, perlu diberikan NaCl hipertonik. Apabila disertai keadaan hipervolemik, perlu diberikan diuretik, pembatasan pemberian air dan garam, serta terapi terhadap penyakit dasarnya.

Dosis NaCl yang harus diberikan, dapat dihitung dari rumus berikut: NaCl = 0,6 (N-n) x BB

N = Kadar Na yang diinginkan n = Kadar Na sekarang

BB = Berat badan dalam kg .

Dipasaran tersedia beberapa bentuk sediaan NaCl yaitu: NaCl 0,45% dengan kandungan Na = 77meq/l t NaCl 0,90% dengan kandungan Na = 154 meq/l t NaCl 3,00 dengan kandungan Na = 513 meq/l t Hipernatremia

Hipernatremia adalah suatu keadaan yang jarang jarang terjadi, mungkin karena ginjal sangat efisien dalam mengeksresikan Na. Disebut hipernatremia bila kadar natrium plasma lebih dari 150 meq/lt. Banyak kelainan yang bisa mengakibatkan hipernatremia antara lain:

Diabetes insipidus

Pemberian nutrisi parenteral atau obat-obatan yang tinggi natrium pada pasien dengan fungsi ginjal yang jelek

Penyakit aldosteronisme primer Dan lain lain.

2.2 Hipokalemia dan Hiperkalemia

Kalium adalah ion yang dominan berada di dalam sel, nilai normal di dalam plasma berkisar antara 3,5-4,5 mEq/l

Hipokalemia

Disebut hipokalemia bila kadar kalium dalam plasma kurang dari 3,5 mEq/l. Hipokalemia merupakan salah satu gangguan keseimbangan elektrolit yang harus segera mendapat perhatian serius, karena keadaan ini bisa mengakibatkan aritmia jantung yang gawat.

Penyebab hipokalemia antara lain:

a) Masukan K yang kurang dari makanan b) Masuknya K dari plasma ke dalam sel. c) Kehilangan K lewat urine.

d) Kehilangan K lewat saluran cerna. e) Hiperaldosteronisme primer. Gejala-gejala hipokalemia:

a) Perasaan lemah b) Otot-otot lemas

c) Gangguan irama jantung

d) Bila berat dan lama, dapat mengakibatkan henti jantung. Terapi.

a) Dalam keadaan gawat darurat.

Dilakukan koreksi secara parenteral tetes kontinyu, tidak boleh memberikan preparat K lanngsung intravenous karena bisa mengakibatkan henti jantung. Preparat yang diberikan bisa dalam bentuk K-Bikarbonat atau Kcl. Selama pemberian kadar K plasma harus dipantau setiap jam. Formula yang digunakan dalam koreksi:

Defisit K= K (normal) - K (hasil pemeriksaan) x 0,4 x BB b) Koreksi bertahap.

Koreksi secara oral dengan memberikan masukan makanan yang kaya dengan kalium, seperti misalnya buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, kaldu. Hiperkalemia

Disebut hiperkalemia bila kadar K dalam plasma lebih dari 5 meq/l. Keadaan ini merupakan keadaan gawat darurat.

Etiologi hiperkalemia:

a) Masukan K yang berlebihan b) Hemolisis intravaskular c) Distribusi K yang abnormal

d) Gangguan ekskresi misalnya pada gagal ginjal

e) Gangguan sekresi tubulus akibat pemakaian obat-obatan. Gejala klinis.

Gejala yang paling menonjol akibat hiperkalemia adalah gangguan irama jantung. Peningkatan kadar kalium dalam plasma, akan memperlihatkan gambaran EKG yang spesifik sesuai dengan derajat peningkatannya.

Terapi.

Konsep dasar dalam koreksi ini adalah memasukkan kalium ke dalam sel atau mengeluarkannya dari dalam tubuh melalui organ ekskresi atau dialisis. Terapi hiperkalemia tergantung pada kadarnya dalam darah dan kemampuan ekskresi ginjal. Bila kadar K plasma kurang dari 6,5 meq/l diberikan:

a) Diuretik, untuk mengekskresikan K lewat ginjal

b) Natrium bikarbonat, untuk memasukkan K ke dalam sel c) Calsium Glukonas, meningkatkan ambang potensial miokard d) Glukonas-insulin, memasukkan K ke dalam sel

e) Kayekselate (K exchange), menarik K ke saluran cerna.

Semua tindakan tersebut di atas dapat dilaksanakan secara bersamaan. Apabila dalam 6 jam belum tampak perbaikan, dilakukan hemodialisis. Sementara menunggu persiapan, terapi farmakologis di atas dapat dilaksanakan. Bila fungsi ginjal jelek, tindakan hemodialisis perlu dipertimbangkan lebih dini. Apabila kalium dia tas 6,5 meq/l, segera lakukan dialisis.

2.3 Hipokalsemia

Kalsium serum total terikat dalam protein plasma dan 90% diantaranya terikat dalam albumin, sehingga dapat dimengerti bahwa keadaan hipokalsemia juga terjadi pada pasien yang menderita hipoalbuminemia.

Etiologi.

a) Hipoparatiroidism, kongenital, idiopatik atau surgikal b) Defisiensi vitamin D

c) Defisiensi 125 (OH) 2.D3, pada gagal ginjal kronik d) Hiperfosfatemia

Gambaran klinis.

Gambaran klinis hipokalsemia terjadi akibat meningkatnya iritabilitas neuromuskuler. Gejalanya antara lain, tetani dengan spasme karpopedal, adanya tanda Chovsteks, kulit kering, gelisah, gangguan irama jantung. Pada EKG tampak perpanjangan interval Q-T.

Hipokalsemia adalah suatu keadaan gawat darurat, karena dapat mengakibatkan kejang umum dan henti jantung. Dalam keadaan tersebut dapat diberikan 20-30 ml preparat kalsium glukonas 10% atau CaCl 10%. Terapi ini dapat diulang 30 sampai 60 menit kemudian, sampai kadarnya dalam plasma optimal.

G. Dasar-Dasar Terapi Cairan Perioperatif

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan menjadi pegangan pemberian cairan perioperatif, yaitu :

1. Kebutuhan Normal Cairan Dan Elektrolit Harian10,11

Orang dewasa rata-rata membutuhkan cairan 30-35 ml/kgBB/hari dan elektrolit utama Na+= 1-2 mmol/kgBB/hari dan K+= 1mmol/kgBB/hari. Kebutuhan tersebut merupakan pengganti cairan yang hilang akibat pembentukan urine, sekresi gastrointestinal, keringat (lewat kulit) dan pengeluaran lewat paru atau dikenal dengan insensible water losses. Cairan yang hilang ini pada umumnya bersifat hipotonus (air lebih banyak dibandingkan elektrolit).

2. Defisit cairan dan elektrolit pra bedah10,11

Hal ini dapat timbul akibat dipuasakannya penderita terutama pada penderita bedah elektif (sektar 6-12 jam), kehilangan cairan abnormal yang seringkali menyertai penyakit bedahnya (perdarahan, muntah, diare, diuresis berlebihan, translokasi cairan pada penderita dengan trauma), kemungkinan meningkatnya insensible water loss akibat hiperventilasi, demam dan berkeringat banyak. Sebaiknya kehilangan cairan pra bedah ini harus segera diganti sebelum dilakukan pembedahan.

3. Kehilangan cairan saat pembedahan10,11 a. Perdarahan

Secara teoritis perdarahan dapat diukur dengan:

Botol penampung darah yang disambung dengan pipa penghisap darah (suction pump).

Dengan cara menimbang kasa yang digunakan sebelum dan setelah pembedahan. Kasa yang penuh darah (ukuran 4x4 cm) mengandung

10 ml darah, sedangkan tampon besar (laparatomy pads) dapat menyerap darah100-10 ml.

Dalam praktek jumlah perdarahan selama pembedahan hanya bisa ditentukan berdasarkan kepada taksiran (perlu pengalaman banyak) dan keadaan klinis penderita yang kadang-kadang dibantu dengan pemeriksaan kadar hemoglobin dan hematokrit berulang- ulang (serial). Pemeriksaan kadar hemoglobin dan hematokrit lebih menunjukkan rasio plasma terhadap eritrosit daripada jumlah perdarahan. Kesulitan penaksiran akan bertambah bila pada luka operasi digunakan cairan pembilas (irigasi) dan banyaknya darah yang mengenai kain penutup, meja operasi dan lantai kamar bedah.

b. Kehilangan cairan lainnya10,11

Pada setiap pembedahan selalu terjadi kehilangan cairan yang lebih menonjol dibandingkan perdarahan sebagai akibat adanya evaporasi dan translokasi cairan internal. Kehilangan cairan akibat penguapan (evaporasi) akan lebih banyak pada pembedahan dengan luka pembedahan yang luas dan lama. Sedangkan perpindahan cairan atau lebih dikenal istilah perpindahan ke ruang ketiga atau sequestrasi secara masif dapat berakibat terjadi defisit cairan intravaskuler. Jaringan yang mengalami trauma, inflamasi atau infeksi dapat mengakibatkan sequestrasi sejumlah cairan interstitial dan perpindahan cairan ke ruangan serosa (ascites) atau ke lumen usus. Akibatnya jumlah cairan ion fungsional dalam ruang ekstraseluler meningkat. Pergeseran cairan yang terjadi tidak dapat dicegah dengan cara membatasi cairan dan dapat merugikan secara fungsional cairan dalam kompartemen ekstraseluler dan juga dapat merugikan fungsional cairan dalam ruang ekstraseluler.

4. Gangguan fungsi ginjal10,11

Trauma, pembedahan dan anestesia dapat mengakibatkan:

Laju Filtrasi Glomerular (GFR = Glomerular Filtration Rate) menurun. Reabsorbsi Na+ di tubulus meningkat yang sebagian disebabkan oleh

Meningkatnya kadar hormon anti diuretik (ADH) menyebabkan terjadinya retensi air dan reabsorpsi Na+ di duktus koligentes (collecting tubules) meningkat.

Ginjal tidak mampu mengekskresikan "free water" atau untuk menghasilkan urin Hipotonis.

H. Penatalaksanaan Terapi Cairan Perioperatif10,11

Terdapat tiga periode yang dialami oleh pasien apabila menjalani tindakan pembedahan, yaitu: pra bedah, selama pembedahan dan pasca bedah. Ketiga periode tersebut mempunyai permasalahan yang berbeda yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah terapi cairan.5

1. Cairan pra bedah

Status cairan harus dinilai dan dikoreksi sebelum dilakukannya induksi anestesi untuk mengurangi perubahan kardiovaskuler dekompensasi akut. Selain itu terapi cairan prabedah bertujuan untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa, fasilitas vena terbuka bahkan untuk koreksi defisit akibat hipovolemik atau dehidrasi.5 Penilaian status cairan ini didapat dari :10,11

Anamnesa : Apakah ada perdarahan, muntah, diare, rasa haus. Kencing terakhir, jumlah dan warnya.

Pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik ini didapat tanda-tanda obyektif dari status cairan, seperti tekanan darah, nadi, berat badan, kulit, abdomen, mata dan mukosa.

Laboratorium meliputi pemeriksaan elektrolit, BUN, hematokrit, hemoglobin dan protein.

Defisit cairan dapat diperkirakan dari berat-ringannya dehidrasi yang terjadi.10,11 Pada fase awal pasien yang sadar akan mengeluh haus, nadi biasanya

meningkat sedikit, belum ada gangguan cairan dan komposisinya secara serius. Dehidrasi pada fase ini terjadi jika kehilangan kira-kira 2% BB (1500 ml air).

Fase moderat, ditandai rasa haus. Mukosa kering otot lemah, nadi cepat dan lemah. Terjadi pada kehilangan cairan 6% BB.

Fase lanjut/dehidrasi berat, ditandai adanya tanda shock cardiosirkulasi, terjadi pada kehilangan cairan 7-15 % BB. Kegagalan penggantian cairan dan elektrolit biasanya menyebabkan kematian jika kehilangan cairan 15 % BB atau lebih.

Cairan preoperatif diberikan dalam bentuk cairan pemeliharaan, pada dewasa 2 ml/kgBB/jam. Atau 60 ml ditambah 1 ml/kgBB untuk berat badan lebih dari 20 kg. Pada anak-anak 4 ml/kg pada 10 kg BB I, ditambah 2 ml/kg untuk 10 kgBB II, dan ditambah 1 ml/kg untuk berat badan sisanya. Kecuali penilaian terhadap keadaan umum dan kardiovaskuler, tanda rehidrasi tercapai ialah dengan adanya produksi urine 0,5-1 ml/kgBB.10,11

Pedoman koreksinya adalah:

Hitung kebutuhan cairan perhari (perjam)

Hitung defisit puasa (lama puasa) atau dehidrasi (derajat dehidrasi)

Pada jam pertama setelah infus terpasang berikan 50% defisit + cairan pemeliharaan/jam

Pada jam ke dua; berikan 25% defisit + cairan pemeliharaan perjam Pada jam ke tiga; berikan 25% defisit + cairan pemeliharaan perjam. 2. Cairan selama pembedahan

Terapi cairan selama operasi meliputi kebutuhan dasar cairan dan penggantian sisa defisit pra operasi ditambah cairan yang hilang selama operasi. Selain itu cairan selama pembedahan bertujuan untuk fasilitas vena terbuka, koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, mengganti perdarahan yang terjadi dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Cairan yang digunakan adalah cairan pengganti, bisa kristaloid dan koloid atau transfusi darah.5

Berdasarkan beratnya trauma pembedahan dikenal pemberian cairan pada trauma ringan, sedang dan berat. Pada pembedahan dengan trauma ringan diberikan cairan 2 ml/kg BB/jam untuk kebutuhan dasar ditambah 4 ml/kg BB/jam sebagai pengganti akibat trauma pembedahan. Cairan pengganti akibat trauma pembedahan sedang 6 ml/kg BB/jam dan pada trauma pembedahan berat 8 ml/kg BB/jam.5,10,11

Cairan pengganti akibat trauma pembedahan pada anak, untuk trauma pembedahan ringan 2 ml/kg BB/jam, sedang 4 ml/kgBB/jam dan berat 6 ml/kgBB/jam.5,10,11

Pemilihan jenis cairan intravena tergantung pada prosedur pembedahan dan perkiraan jumlah perdarahan. Perkiraan jumlah perdarahan yang terjadi selama pembedahan sering mengalami kesulitan, dikarenakan adanya perdarahan yang sulit diukur/tersembunyi yang terdapat di dalam luka operasi, kain kasa, kain operasi dan lain-lain. Dalam hal ini cara yang biasa digunakan untuk memperkirakan jumlah perdarahan dengan mengukur jumlah darah di dalam botol suction ditambah perkiraan jumlah darah di kain kasa dan kain operasi. Satu lembar duk dapat menampung 100 – 150 ml darah, sedangkan untuk kain kasa sebaiknya ditimbang sebelum dan setelah dipakai, dimana selisih 1 gram dianggap sama dengan 1 ml darah. Perkiraan jumlah perdarahan dapat juga diukur dengan pemeriksaan hematokrit dan hemoglobin secara serial.5,10

Pada perdarahan untuk mempertahankan volume intravena dapat diberikan kristaloid atau koloid sampai tahap timbulnya bahaya karena anemia. Pada keadaan ini perdarahan selanjutnya diganti dengan transfusi sel darah merah untuk mempertahankan konsentrasi hemoglobin ataupun hematokrit pada level aman, yaitu Hb 7 – 10 g/dl atau Hct 21 – 30%. 20 – 25% pada individu sehat atau anemia kronis.

Kebutuhan transfusi dapat ditetapkan pada saat prabedah berdasarkan nilai hematokrit dan EBV. EBV pada neonatus prematur 95 ml/kgBB, fullterm 85 ml/kgBB, bayi 80 ml/kgBB dan pada dewasa laki-laki 75 ml/kgBB, perempuan 85 ml/kgBB.

Untuk menentukan jumlah perdarahan yang diperlukan agar Hct menjadi 30% dapat dihitung sebagai berikut :

EBV

Estimasi volume sel darah merah pada Hct prabedah (RBCV preop) Estimasi volume sel darah merah pada Hct 30% prabedah (RBCV%)

Volume sel darah merah yang hilang, RBCV lost = RBCV preop – RBVC 30%)

Jumlah darah yang boleh hilang = RBCV lost x 3

Transfusi dilakukan jika perdarahan melebihi nilai RBCV lost x 3.

Selain cara tersebut di atas, beberapa pendapat mengenai penggantian cairan akibat perdarahan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan berat-ringannya perdarahan :

Perdarahan ringan, perdarahan sampai 10% EBV, 10 – 15%, cukup diganti dengan cairan elektrolit.

Perdarahan sedang, perdarahan 10 – 20% EBV, 15 – 30%, dapat diganti dengan cairan kristaloid dan koloid.

Perdarahan berat, perdarahan 20 – 50% EBV, > 30%, harus diganti dengan transfusi darah.

Pada dewasa, perdarahan <20% dari perkiraan volume darah dapat diberikan kristaloid sebanyak 2-3x jumlah perdarahan atau koloid yang jumlahnya sama dengan perkiraan jumlah perdarahan atau campuran kristaloid + koloid.5 Koreksi perdarahan selama operasi pada bayi dan anak, adalah sebagai berikut:5

Perdarahan >10% dari perkiraan volume darah dilakukan transfusi

Perdarahan <10% dari perkiraan volume darah diberikan kristaloid sebanyak 2-3x jumlah perdarahan atau koloid yang jumlahnya sama dengan perkiraan jumlah perdarahan atau campuran kristaloid + koloid.

3. Cairan paska bedah

Terapi cairan paska bedah ditujukan untuk : Memenuhi kebutuhan air, elektrolit dan nutrisi.

Mengganti kehilangan cairan pada masa paska bedah (cairan lambung, febris). Melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan.

Koreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan.

Nutrisi parenteral bertujuan menyediakan nutrisi lengkap, yaitu kalori, protein dan lemak termasuk unsur penunjang nutrisi elektrolit, vitamin dan trace element. Pemberian kalori sampai 40 – 50 Kcal/kg dengan protein 0,2 – 0,24 N/kg. Nutrisi parenteral ini penting, karena pada penderita paska bedah yang

tidak mendapat nutrisi sama sekali akan kehilangan protein 75 – 125 gr/hari. Hipoalbuminemia menyebabkan edema jaringan, infeksi dan dehisensi luka operasi, terjadi penurunan enzym pencernaan yang menyulitkan proses realimentasi.10,11

Prinsip terapi cairan pasca bedah adalah: Pasien dewasa:

o Pasien yang diperbolehkan makan/minum pasca bedah, berikan cairan pemeliharaan sebagai jalur vena terbuka

o Pada pasienpuasa pasca bedah:

Diperkirakan puasa <3 hari: berikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air + elektrolit + karbohidrat + asam amino esensial.

Diperkirakan puasa >3 hari: berikan cairan nutrisi yang mengandung air + elektrolit + karbohidrat dosis dinaikkan + asam amino dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak.

Pada keadaan tertentu, misalnya pada status nutris pra bedah yang buruk segera diberikan nutrisi parenteral total.

Pada bayi dan anak, prinsipnya sama, hanya komposisinya sedikit berbeda, misalnya: kandungan elektrolitnya, jumlah karbohidratnya, dll.

Pada keadaan tertentu, misalnya pada penderita syok atau anemia, penatalaksanaannya disesuaikan dengan etiologinya.

I. Jenis Cairan yang Digunakan dalam Terapi Cairan 1. Cairan kristaloid12,13,14,15,16,17,18

Cairan ini mempunyai komposisi mirip cairan ekstraseluler (CES = CEF). Keuntungan dari cairan ini antara lain harga murah, tersedia dengan mudah di setiap pusat kesehatan, tidak perlu dilakukan cross match, tidak menimbulkan alergi atau syok anafilaktik, penyimpanan sederhana dan dapat disimpan lama.

Cairan kristaloid bila diberikan dalam jumlah cukup (3-4 kali cairan koloid) ternyata sama efektifnya seperti pemberian cairan koloid untuk mengatasi defisit volume intravaskuler. Waktu paruh cairan kristaloid di ruang intravaskuler sekitar 20-30 menit. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa walaupun dalam jumlah sedikit

larutan kristaloid akan masuk ruang interstitiel sehingga timbul edema perifer dan paru serta berakibat terganggunya oksigenasi jaringan dan edema jaringan luka, apabila seseorang mendapat infus 1 liter NaCl 0,9%. Penelitian lain menunjukkan pemberian sejumlah cairan kristaloid dapat mengakibatkan timbulnya edema paru berat. Selain itu, pemberian cairan kristaloid berlebihan juga dapat menyebabkan edema otak dan meningkatnya tekanan intra kranial.

Karena perbedaan sifat antara koloid dan kristaloid dimana kristaloid akan lebih banyak menyebar ke ruang interstitiel dibandingkan dengan koloid maka kristaloid sebaiknya dipilih untuk resusitasi defisit cairan di ruang interstitiel. Larutan Ringer Laktat merupakan cairan kristaloid yang paling banyak digunakan untuk resusitasi cairan walau agak hipotonis dengan susunan yang hampir menyerupai cairan intravaskuler. Laktat yang terkandung dalam cairan tersebut akan mengalami metabolisme di hati menjadi bikarbonat. Cairan kristaloid lainnya yang sering digunakan adalah NaCl 0,9%, tetapi bila diberikan berlebih dapat mengakibatkan asidosis hiperkloremik (delutional hyperchloremic acidosis) dan menurunnya kadar bikarbonat plasma akibat peningkatan klorida.

2. Cairan koloid12,13,14,15,16,17,18

Disebut juga sebagai cairan pengganti plasma atau biasa disebut plasma substitute´ atau plasma expander´. Di dalam cairan koloid terdapat zat/bahan yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama (waktu paruh 3-6 jam) dalam ruang intravaskuler. Oleh karena itu koloid sering digunakan untuk resusitasi cairan secara cepat terutama pada syok hipovolemik/hermorhagik atau pada penderita dengan hipoalbuminemia berat dan kehilangan protein yang banyak (misal luka bakar). Kerugian dari plasma expander yaitu mahal dan dapat menimbulkan reaksi anafilaktik (walau jarang) dan dapat menyebabkan gangguan pada cross match.

Berdasarkan pembuatannya, terdapat 2 jenis larutan koloid:

1. Koloid Alami yaitu fraksi protein plasma 5% dan albumin manusia ( 5 dan 2,5%). Dibuat dengan cara memanaskan plasma atau plasenta 60°C selama 10 jam untuk membunuh virus hepatitis dan virus lainnya. Fraksi protein plasma

selain mengandung albumin (83%) juga mengandung alfa globulin dan beta globulin.Prekallikrein activators (Hageman’s factor fragments) seringkali terdapat dalam fraksi protein plasma dibandingkan dalam albumin. Oleh sebab itu pemberian infuse dengan fraksi protein plasma seringkali menimbulkan hipotensi dan kolaps kardiovaskuler.

2. Koloid Sintesis yaitu: Dextran

Dextran 40 (Rheomacrodex) dengan berat molekul 40.000 dan Dextran 70(Macrodex) dengan berat molekul 60.000-70.000 diproduksi oleh bakteri Leuconostocmesenteroides B yang tumbuh dalam media sukrosa. Walaupun Dextran 70 merupakan volume expander yang lebih baik dibandingkan dengan Dextran 40, tetapi Dextran 40 mampu memperbaiki aliran darah lewat sirkulasi mikro karena dapat menurunkan kekentalan (viskositas) darah. Selain itu Dextran mempunyai efek anti trombotik yang dapat mengurangi platelet adhesiveness, menekan aktivitas faktor VIII, meningkatkan fibrinolisis dan melancarkan aliran darah. Pemberian Dextran melebihi 20 ml/kgBB/hari dapat mengganggucro match, waktu perdarahan memanjang (Dextran 40) dan gagal ginjal. Dextran dapat menimbulkan reaksi anafilaktik yang dapat dicegah yaitu dengan memberikan Dextran 1 (Promit) terlebih dahulu.

Hydroxylethyl Starch (Heta starch)

Tersedia dalam larutan 6% dengan berat molekul 10.000 ± 1.000.000, rata-rata 71.000, osmolaritas 310 mOsm/L dan tekanan onkotik 30 30 mmHg. Pemberian 500 ml larutan ini pada orang normal akan dikeluarkan 46% lewat urin dalam waktu 2 hari dan sisanya 64% dalam waktu 8 hari. Larutan koloid ini juga dapat menimbulkan reaksi anafilaktik dan dapat meningkatkan kadar serum amilase (walau jarang). Low molecullar weight Hydroxylethyl starch (Penta-Starch) mirip Heta starch, mampu mengembangkan volumeplasma hingga 1,5 kali volume yang diberikan dan berlangsung selama 12 jam. Karena potensinya sebagai plasma volume expander yang besar dengan toksisitas yang rendah dan

tidak mengganggu koagulasi maka Penta starch dipilih sebagai koloid untuk resusitasi cairan pada penderita gawat.

Gelatin

Larutan koloid 3,5-4% dalam balanced electrolyte dengan berat molekul rata-rata 35.000 dibuat dari hidrolisa kolagen binatang. Ada 3 macam gelatin, yaitu:

- Modified fluid gelatin (Plasmion dan Hemacell) - Urea linked gelatin

Oxypoly gelatin ,merupakan plasma expanders dan banyak digunakan pada penderita gawat. Walaupun dapat menimbulkan reaksi anafilaktik (jarang) terutama dari golongan urea linked gelatin.

J. Teknik Pemberian

Untuk pemberian terapi cairan dalam waktu yang singkat dapat digunakan vena-vena di punggung tangan, sekitar pergelangan tangan, lengan bawah atau daerah kubiti. Pada pasien anak dan bayi sering digunakan daerah punggung kaki, depan mata kaki dalam, atau pada daerah kepala. Pada pasien neonatus, dapat juga digunakan akses vena umbilikalis. Penggunaan jarum anti karat atau kateter vena berbahan plastic anti trombogenik pada vena perifer biasanya perlu diganti setiap 1 sampai 3 hari untuk menghindari infeksi dan macetnya tetesan. Pemberian cairan infus lebih lama dari 3 hari, sebaiknya menggunakan kateter berukuran besar dan panjang yang ditusukan pada vena femoralis, vena kubiti, vena subklavia, vena jugularis eksterna atau interna yang ujungnya sedekat mungkin dengan atrium kanan atau di vena cava inferior atau superior.3

K. Komplikasi Terapi Cairan5

Komplikasi yang terjadi sangat berkaitan dengan kanulasi vena yang dilakukan, pilihan cairan, kelalaian dalam pemantauan dan kemungkinan risiko infeksi. Komplikasi yang bisa timbul adalah:

1. Gangguan keseimbangan cairan.

Pada umumnya akan terjadi kelebihan cairan dengan segala akibatnya, seperti misalnya payah jantung dan edema baik di otak, paru, dan jaringan lainnya. Hal ini terjadi karena pemantauannya tidak adekuat.

Hal ini terjadi apabila pilihan cairan tidak tepat. 3. Komplikasi akibat kanulasi.

Terutama pada kanulasi vena sentral, bisa terjadi hematom, emboli udara, pneumo-hidro-hematotoraks dan refleks vagal.

4. Infeksi.

Infeksi lokal pada jalur vena yang dilalui, menimbulkan rasa nyeri yang hebat, keadaan ini bisa berlangsung lama. kemungkinan terjadinya risiko sepsis, tidak bisa dihindari apabila keadaan asepsis kurang diperhatikan, terutama pada kanulasi vena sentral yang digunakan untuk memasukkan obat suntik berulang.

L. Tekanan Vena Sentral (Central Venous Pressure)

Central Venous Pressure yang juga dikenal dengan singkatan CVP atau kita sebut sebagai Tekanan Vena Sentral, pada beberapa penanganan kasus sangat diperlukan untuk mendukung diagnosa, mengetahui kondisi pasien, serta monitoring resusitasi. CVP adalah suatu hasil dari pengukuran tekanan vena sentral dengan jalan memasang suatu alat Central Venous Catheter atau yang dikenal dengan singkatan CVC. CVC tersebut dapat di pasang pada beberapa lokasi seperti pada vena jugularis interna, vena subklavia, vena basilika, vena femoralis. Dimana masing‐masing lokasi tersebut memiliki keuntungan dan kerugian dalam hal tingkat kesulitan pemasangan, resiko pemasangan, kenyamanan pasien, perawatan CVC, juga ketersediaan jenis CVC yang sesuai dengan lokasi pemasangan CVC tersebut.5,19

Central Venous Catheter ini merupakan salah satu teknik yang bersifat invasif. Sehingga resiko‐resiko tindakan invasif secara umum, juga menjadi pertimbangan kita dalam melakukan pemasangan ataupun insersi CVC ini. Seperti pada kasus luka bakar, dimana area insersi terkena oleh luka bakar. Dimana insersi yang kita lakukan dapat menambah resiko terjadinya bakterimia. Sehingga kita harus lebih cermat dalam pemilihan lokasi insersi. Atau juga pada kasus dimana pasien sudah mengalami suatu gangguan koagulasi. Tindakan insersi CVC ini dapat mencetuskan suatu edema dilokasi insersi, serta perdarahan yang sulit diatasi. 5,19

Walaupun pada CVP yang kita nilai adalah suatu tekanan, dimana tekanan ini masih banyak faktor‐faktor lain yang menentukan selain volume, namun Central venous pressure ini masih digunakan dalam hal mengestimasi kecukupan volume intravaskular. Meskipun saat ini sudah ada beberapa metode lain yang lebih tepat dalam hal pengukuran volume intravaskular seperti Stroke Volume Variation atau SVV, dengan menggunakan suatu alat khusus, tetap saja hal tersebut bersifat invasive dan biaya yang cukup besar. Apalagi bila kita melakukannya secara serial. Sehingga CVP masih diandalkan untuk mengestimasi kecukupan volume di intravascular. 5,19

1. Definisi

Tekanan vena sentral (Central venous pressure, CVP) adalah tekanan intravaskular didalam vena cava torakal. Tekanan vena sentral menggambarkan banyaknya darah yang kembali ke dalam jantung dan kemampuan jantung untuk memompa darah kedalam sistem arterial. Perkiraan yang baik dari tekanan atrium kanan, yang mana merupakan faktor yang menentukan dari volume akhir diastolik ventrikel kanan. Tekanan vena sentral menggambarkan keseimbangan antara volume intravaskular, venous capacitance, dan fungsi ventrikel kanan.1 Prosedur memasukkan kateter intravena yang fleksibel ke dalam vena sentral dalam rangka memberikan terapi melalui vena sentral. Ujung dari kateter berada pada superior vena cava. Menurut Gardner dan Woods nilai normal tekanan vena sentral adalah 3-8 cmH2O. Sementara menurut Sutanto nilai normal CVP adalah 4 – 10 mmHg.5,19

2. Penempatan Vena Sentral

Penempatan kateter vena sentral melalui vena jugularis interna, vena subklavia, vena jugularis eksternal, dan vena femoralis. Pada umumnya pemantauan dilakukan melalui vena subklavia.5

3. Indikasi Pemantauan Vena Sentral

a. Pemantauan Tekanan Vena Sentral pada pasien akut.

Hal ini memungkinkan pemberi perawatan untuk memiliki wawasan status keseimbangan cairan pasien.CVP tinggi akan menunjukkan overload cairan atau gagal jantung. CVP rendah akan menunjukkan tingkat dehidrasi atau

kehilangan darah. Status cairan yang tepat hanya dapat dievaluasi dengan menghubungkan Hb, Jantung Berfungsi dan semua hasil lab lain dan sejarah klinis pasien.

b. Jumlah total parenteral Gizi.

Ketika pasien akut yang saluran pencernaan tidak mampu menyerap nutrisi maka tim pengobatan dapat memutuskan untuk memberikan nutrisi pasien. Hal ini disebut TPN dan TPN dapat diberikan secara aman hanya melalui jalur CVP atau garis sentral perifer dimasukkan (PICC). Umumnya TPN diberikan melalui kateter intravena pusat yang dimasukkan dalam vena subklavia atau jugularis. Pada bayi vena umbilical digunakan paling sering. Dasar pemikiran untuk menggunakan vena dalam yang besar adalah kenyataan bahwa TPN menyebabkan flebitis pada vena perifer karena mengandung komponen kaustik banyak. Contohnya termasuk Klorida Kalsium dan Potassium Klorida c. Obat

Obat-obat tertentu dapat diberikan secara aman hanya melalui saluran pusat. Oleh karena itu CVP mungkin dimasukkan untuk tujuan ini. Obat yang kemungkinan akan menyebabkan flebitis mencakup Agen kemoterapi digunakan dalam pengobatan dan pengelolaan kondisi ganas.

d. Kurangnya akses perifer.

Pada beberapa pasien akut, ketika tidak ada akses vena perifer, kemudian garis CVP dapat dimasukkan. Hal ini biasanya dilakukan untuk tujuan re-hidrasi, administrasi administrasi pengobatan, produk darah dan darah.

4. Persiapan Pemasangan a. Persiapan pasien

Memberikan penjelasan kepada pasien tentang: Tujuan pemasangan

Daerah pemasangan dan prosedur yang akan dikerjakan. b. Persiapan alat

Kateter CVP Set CVP

Spuit Antiseptik

Obat anaestesi lokal Sarung tangan steril Bengkok

Cairan NaCl 0,9% (25 ml) c. Persiapan alat ukur

Skala pengukur

Selang penghubung (manometer line) Standar infus

Three way stopcock Pipa U

Set infuse d. Cara merangkai

Menghubungkan set infus dg cairan NaCl 0,9% Mengeluarkan udara dari selang infus

Menghubungkan skala pengukuran dengan threeway stopcock Menghubungkan three way stopcock dengan selang infuse Menghubungkan manometer line dengan three way stopcock Mengeluarkan udara dari manometer line

Mengisi cairan ke skala pengukur sampai 25 cmH2O

Menghubungkan manometer line dengan kateter yang sudah terpasang. e. Langkah pemasangan

Siapkan alat

Lakukan cuci tangan steril Gunakan sarung tangan steril

Tentukan daerah yang akan dipasang ; vena yang biasa digunakan sebagai tempat pemasangan adalah vena subklavia atau internal jugular.

Posisikan pasien trendelenberg, atur posisi kepala agar vena jugularis interna maupun vena subklavia lebih terlihat jelas, untuk mempermudah pemasangan.

Lakukan desinfeksi pada daerah penusukan dengan cairan antiseptic Pasang duk lobang yang steril pada daerah pemasangan.

Sebelum penusukan jarum / keteter, untuk mencegah terjadinya emboli udara, anjurkan pasien untuk bernafas dalam dan menahan nafas.

Masukkan jarum / kateter secara gentle, ujung dari kateter harus tetap berada pada vena cava, jangan sampai masuk ke dalam jantung. Teknik pemasangan yang sering digunakan adalah teknik Seldinger, caranya adalah dengan menggunakan mandarin yang dimasukkan melalui jarum, jarum kemudian dilepaskan, dan kateter CVP dimasukkan melalui mandarin tersebut. Jika kateter sudah mencapai atrium kanan, mandarin ditarik, dan terakhir kateter disambungkan pada IV set yang telah disiapkan dan lakukan penjahitan daerah insersi

Setelah selesai pemasangan sambungkan dengan selang yang menghubungkan dengan IV set dan selang untuk mengukur CVP.

Lakukan fiksasi / dressing pada daerah pemasangan , agar posisi kateter terjaga dengan baik.

Rapikan peralatan dan cuci tangan kembali

Catat laporan pemasangan, termasuk respon klien ( tanda-tanda vital, kesadaran, dll ), lokasi pemasangan, petugas yang memasang, dan hasil pengukuran CVP serta cairan yang digunakan.

Setelah dipasang sebaiknya dilakukan foto rontgen dada untuk memastikan posisi ujung kateter yang dimasukkan, serta memastikan tidak adanya hemothorax atau pneumothorax sebagai akibat dari pemasangan.

Tempat lain yang bisa digunakan sebagai tempat pemasangan CVP adalah vena femoralis dan vena fossa antecubiti.

f. Cara pengukuran

Mensejajarkan letak jantung (atrium kanan) dengan skala pengukur

Letak jantung dapat ditentukan dengan cara membuat garis pertemuan antara sela iga ke empat (ICS IV) dengan garis pertengahan axilla

Menentukan nilai CVP, dengan memperhatikan undulasi pada manometer dan nilai dibaca pada akhir ekspirasi.

g. Kontraindikasi pemasangan CVP

Nyeri dan inflamasi pada daerah tusukan Bekuan darah karena tertekuknya kateter Perdarahan: ekimosis

Tromboplebitis Mikrosyok Disritmia jantung Pembedahan leher Insersi kawat pacemaker h. Komplikasi CVP

Pemasangan CVP dapat mengakibatkan beberapa hal antara lain: Perdarahan

Erosi (pengikisan) vaskuler. Cirinya terjadi 1 sampai 7 hari setelah insersi kateter. Cairan iv atau darah terakumulasi di mediastinum atau rongga pleura

Aritmia ventrikel atau supraventrikel

Infeksi local atau sistemik. Biasanya kebanyakan kontaminasi mkrooorganisme seperti s. epidermidis, gram negative – positif basil, dan intrococcus

Overload cairan Pneumothoraks.

BAB III KESIMPULAN

1. Terapi cairan adalah tindakan untuk memelihara, mengganti milieu interiur dalam batas-batas fisiologis.

2. Gangguan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan hal yang umum terjadi pada pasien bedah karena kombinasi dari faktor-faktor preoperatif, perioperatif dan postoperatif.

3. Orang dewasa rata-rata membutuhkan cairan 30-35 ml/kgBB/hari dan elektrolit utama Na+=1-2 mmol/kgBB/haridan K+= 1mmol/kgBB/hari. 4. Selama pembedahan dapat terjadi kehilangan cairan melalui perdarahan dan

kehilangan cairan lainnya, seperti translokasi internal dan evaporasi.

5. Terapi cairan perioperatif meliputi pemberian cairan prabedah, selama bedah dan pasca bedah.

6. Cairan yang dapat digunakan yaitu kristaloid (tanpa tekanan onkotik), koloid (memiliki tekanan onkotik) dan darah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tutuko, Bambang, dkk. Panduan Tatalaksana Terapi Cairan Perioperatif. Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia. 2009. 2. Guyton AC, Hall JE. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 11. EGC; Jakarta

2008: Hal. 308.

3. Latief SA, Suryadi KA, Dachlan MR. Petunjuk Praktis Anestesiologi. Edisi 2. EGC; Jakarta 2010: Hal. 133.

4. Kaswiyan U. Terapi Cairan Perioperatif. Bagian Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. 2010.

5. Mangku G, Senapathi TGA. Buku Ajar Ilmu Anestesia dan Reanimasi. Indeks; Jakarta 2010: Hal 292.

6. Heitz U, Horne MM. Fluid, Electrolyte and Acid Base Balance. 5th ed. Missouri: Elsevier-Mosby; 2005. p 3-227.

7. Mayer H, Follin SA. Fluid and electrolyte made incredibly easy. 2nd ed. Pennsylvania:Springhouse; 2002:3-189.

8. Schwartz SI, ed. Principles of surgery companion handbook. 7th ed. New york:McGraw-Hill; 1999:53-70.

9. Arya VK. Basics of fluid and blood transfusion therapy in paediatric surgical patients. Indian Journal of Anaesthesia 2012; 56 (5): 454-60.

10. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Handbook of clinical anesthesia. 5th ed.Philadelphia: Lippincot williams and wilkins; 2006: 74-97.

11. Sunatrio S. Resusitasi cairan. Jakarta: Media aesculapius; 2000: hal.1-58. 12. Murat I, Dubois MC. Review article perioperative fluid therapy in pediatrics.

Blackwell Publishing Pediatric Anesthesia 2008; 18: 363-70.

13. Bailey AG, McNaull PP, Jooste E, Tuchman JB. Review article perioperative crystalloid and colloid fluid management in children: where are we and how did we get there? International Anesthesia Research Society 2010; 110 (2). p. 375-86.

14. Doherty M, Buggy DJ. Intraoperative fluids: how much is too much: British Journal of Anaesthesia 2012;171: p. 1-11.

15. Bartels K, Thiele RH, Gan TJ. Review rational fluid management in today's ICU practice. Bio Med Central 2013; 17 (1) 56: p. 1-6.

16. Smorenberg A, Ince C, Groeneveld AJ. Review dose and type of crystalloid fluid therapy in adult hospitalized patients. Bio Med Central 2013; 2(17): p. 1-10.

17. Strunden MS, Heckel K, Goetz AE, Reuter DA. Review perioperative fluids and volume management: physiological basis, tools and strategies. Annals of Intensive Care a Springer Open Journal 2011; 1 (2): p.1-8.