BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyakit Ginjal Kronik (PGK) PGK didefinisikan sebagai:

1. Kelainan ginjal berupa kelainan struktural atau fungsional, yang dimanifestasikan oleh kelainan patologi atau petanda kerusakan ginjal secara laboratorik atau kelainan pada pemeriksaan radiologi, dengan atau tanpa penurunan fungsi ginjal (penurunan LFG) yang berlangsung > 3 bulan.

2. Penurunan LFG < 60 ml/menit per 1,73 m2 luas permukaan tubuh selama > 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal (Bakri, 2005).

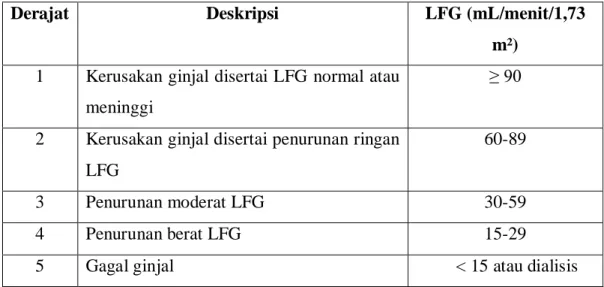

Klasifikasi derajat penurunan faal ginjal berdasarkan LFG sesuai rekomendasi NKF-DOQI:

Tabel 2.1 Derajat penurunan LFG

Derajat Deskripsi LFG (mL/menit/1,73

m²) 1 Kerusakan ginjal disertai LFG normal atau

meninggi

≥ 90 2 Kerusakan ginjal disertai penurunan ringan

LFG

60-89

3 Penurunan moderat LFG 30-59

4 Penurunan berat LFG 15-29

5 Gagal ginjal < 15 atau dialisis (Sukandar, 2006)

2.1.1 Etiologi

Dari data yang sampai saat ini dapat dikumpulkan oleh Indonesian

terbanyak sebagai berikut: glomerulonefritis (25%), diabetes melitus (23%), hipertensi (20%) dan ginjal polikistik (10%) (Roesli, 2008).

Glomerulonefritis, hipertensi esensial, dan pielonefritis merupakan penyebab paling sering dari PGK, yaitu sekitar 60%. Penyakit ginjal kronik yang berhubungan dengan penyakit ginjal polikistik dan nefropati obstruktif hanya 15-20%.

Umumnya penyakit ginjal kronik disebabkan oleh penyakit ginjal intrinsi difus dan menahun. Tetapi hampir semua nefropati bilateral dan progresif akan berakhir dengan penyakit ginjal kronik. Umumnya penyakit di luar ginjal, seperti nefropati obstruktif dapat menyebabakan kelainan ginjal intrinsik dan berakhir dengan penyakit ginjal kronik.

Glomerulonefritis kronik merupakan penyakit parenkim ginjal progresif dan difus yang seringkali berakhir dengan gagal ginjal kronik. Glomerulonefritis mungkin berhubungan dengan penyakit-penyakit sistemik (glomerulonefritis sekunder) seperti lupus eritomatosus sistemik, poliartritis nodosa, granulomatosus Wagener. Glomerulonefritis (glomerulopati) yang berhubungan dengan diabetes mellitus (glomerulosklerosis) tidak jarang dijumpai dan dapat berakhir dengan penyakit ginjal kronik. Glomerulonefritis yang berhubungan dengan amilodois sering dijumpai pada pasien-pasien dengan penyakit menahun seperti tuberculosis, lepra, osteomielitis arthritis rheumatoid dan myeloma.

Penyakit ginjal hipertensif (arteriolar nephrosclerosis) merupakan salah satu penyebab penyakit ginjal kronik. Insiden hipertensi esensial berat yang berakhir dengan gagal ginjal kronik kurang dari 10%.

Kira-kira 10-15% pasien-pasien penyakit ginjal kronik disebabkan penyakit ginjal kongenital seperti sindrom Alport, penyakit Fabbry, sindrom nefrotik congenital, penyakit ginjal polikistik, dan amiloidosis.

Pada orang dewasa penyakit ginjal kronik yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih dan ginjal (pielonefritis) tipe uncomplicated jarang dijumpai, kecuali tuberkulosis, abses multipel. Nekrosis papilla renalis yang tidak mendapat pengobatan yang adekuat (Sukandar, 2006).

2.1.2 Patogenesis dan Patofisiologi

Walaupun banyak penyakit yang dapat menyebabkan lesi pada ginjal, secara keseluruhan intinya adalah perubahan adaptif pada ginjal akan mengarah pada konsekuensi yang maladaptif. Teori yang paling dapat diterima adalah hiperfiltrasi pada nefron ginjal yang tersisa setelah terjadi kehilangan nefron akibat lesi. Peningkatan tekanan glomerular menyebabkan hiperfiltrasi ini. Hiperfiltrasi terjadi sebagai kosekuensi adaptif untuk mempertahankan laju filtrasi glomerulus (LFG), namun kemudian akan menyebabkan cedera pada glomerulus. Permeabilitas glomerulus yang abnormal umum terjadi pada gangguan glomerular, dengan proteinuria sebagai tanda klinis (Conchol, 2005).

2.1.3 Gambaran Klinik Penyakit Ginjal Kronik

Gambaran klinik penyakit ginjal kronik berat disertai sindrom azotemia sangat kompleks, meliputi kelainan-kelainan berbagai organ seperti: kelainan hemopoeisis, saluran cerna, mata, kulit, selaput serosa, dan kelainan neuropsikiatri.

1. Kelainan hemopoeisis

Anemia normokrom dan normositer, sering ditemukan pada pasien gagal ginjal kronik. Anemia sangat bervariasi bila ureum darah lebih dari 100 mg% atau penjernihan kreatinin kurang dari 25 ml per menit.

2. Kelainan saluran cerna

Mual dan muntah sering merupakan keluhan utama dari sebagian pasien gagal ginjal kronik terutama pada stadium terminal. Patogenesis mual dan muntah masih belum jelas, diduga mempunyai hubungan dengan dekompresi oleh flora usus sehingga terbentuk amonia (NH3). Amonia inilah yang menyebabkan iritasi atau rangsangan mukosa lambung dan usus halus. Keluhan-keluhan saluran

cerna ini akan segera mereda atau hilang setelah pembatasan diet protein dan antibiotika.

3. Kelainan mata

Visus hilang (azotemia amaurosis) hanya dijumpai pada sebagian kecil pasien gagal ginjal kronik. Gangguan visus cepat hilang setelah beberapa hari mendapat pengobatan gagal ginjal kronik yang adekuat, misalnya hemodialisis. Kelainan saraf mata menimbulkan gejala nistagmus, miosis, dan pupil asimetris. Kelainan retina (retinopati) mungkin disebabkan hipertensi maupun anemia yang sering dijumpai pada pasien penyakit ginjal kronik. Penimbunan atau deposit garam kalsium pada konjungtiva menyebabkan gejala red eye

syndrome akibat iritasi dan hipervaskularisasi. Keratopati mungkin

juga dijumpai pada beberapa pasien penyakit ginjal kronik akibat penyulit hiperparatiroidisme sekunder atau tertier.

4. Kelainan kulit

Gatal sering mengganggu pasien, patogenesisnya masih belum jelas dan diduga berhubungan dengan hiperparatiroidisme sekunder. Keluhan gatal ini akan segera hilang setelah tindakan paratiroidektomi. Kulit biasanya kering dan bersisik, tidak jarang dijumpai timbunan kristal urea pada kulit muka dan dinamakan urea frost.

5. Kelainan selaput serosa

Kelainan selaput serosa seperti pleuritis dan perikarditis sering dijumpai pada gagal ginjal kronik terutama pada stadium terminal. Kelainan selaput serosa merupakan salah satu indikasi mutlak untuk segera dilakukan dialisis.

6. Kelainan neuropsikiatri

Beberapa kelainan mental ringan seperti emosi labil, dilusi, insomnia, depresi. Kelainan mental berat seperti konfusi, dilusi, dan tidak jarang dengan gejala psikosis. Kelainan mental ringan atau berat ini sering dijumpai pada pasien dengan atau tanpa hemodialisis, dan tergantung dari dasar kepribadiannya (personalitas). Pada kelainan neurologi, kejang otot atau muscular twitching sering ditemukan pada pasien yang sudah dalam keadaan yang berat, kemudian terjun menjadi koma.

7. Kelainan kardiovaskular

Patogenesis gagal jantung kongestif (GJK) pada gagal ginjal kronik sangat kompleks. Beberapa faktor seperti anemia, hipertensi, aterosklerosis, penyebaran kalsifikasi mengenai sistem vaskuler, sering dijumpai pada pasien penyakit ginjal kronik terutama pada stadium terminal. Hal ini dapat menyebabkan gagal faal jantung.

8. Hipertensi

Patogenesis hipertensi ginjal sangat kompleks, banyak faktor turut memegang peranan seperti keseimbangan natrium, aktivitas sistem renin-angiotensin-aldosteron, penurunan zat dipresor dari medulla ginjal, aktivitas sistem saraf simpatis, dan faktor hemodinamik lainnya seperti cardiac output dan hipokalsemia.

Retensi natrium dan sekresi renin menyebabkan kenaikan volume plasma (VP) dan volume cairan ekstraselular (VCES). Ekspansi VP akan mempertinggi tekanan pengisiaan jantung (cardiac

filling pressure) dan cardiac output pressure (COP). Kenaikan COP

akan mempertinggi tonus arteriol (capacitance) dan pengecilan diameter arteriol sehinga tahanan perifer meningkat. Kenaikan tonus vaskuler akan menimbulkan aktivasi mekanisme umpan balik

batas normal tetapi kenaikan tekanan darah arterial masih dipertahankan.

Sinus karotis mempunyai faal sebagai penyangga (buffer) yang mengatur tekanan darah pada manusia. Setiap terjadi kenaikan tekanan darah selalu dipertahankan normal oleh sistem mekanisme penyangga tersebut. Pada pasien azotemia, mekanisme penyangga dari sinus karotikus tidak berfaal lagi untuk mengatur tekanan darah karena telah terjadi perubahan volume dan tonus pembuluh darah arteriol (Sukandar, 2006).

2.1.4 Hemodialisis

Terapi Pengganti Ginjal (TPG) diperlukan saat fungsi ginjal menurun hingga tahap di mana akumulasi dari produk-produk sisa metabolisme mempengaruhi fungsi hidup. Saat fungsi ginjal menurun maka beberapa perubahan fisologis muncul dan sebagian besar merugikan. TPG diindikasikan saat perubahan-perubahan ini tidak dapat dikontrol dengan obat dan diet (Spiegel, 2005). Berdasarkan parameter laboratorium inisiasi terapi dialisis bila laju filtrasi glomerulus antara 5 dan 8 ml/menit/1,73 m2.

Saat ini ada dua pilihan untuk menjalani TPG yaitu hemodialisa (HD) dan dialisi peritoneal (DP). Namun kendala pada program DP di Indonesia seperti (1) biaya DP per bulan masih lebih mahal daripada HD dan (2) Sanitasi lingkungan dan tingkat pendidikan untuk sebagian besar pasien merupakan faktor yang tidak menunjang program ini, membuat HD sebagai program pilihan TPG utama.

2.2 Depresi

Depresi memiliki arti yang sangat luas, dari deskripsi perasaan sedih yang normal, melalui perasaan dan cara berpikir yang pervasif dan persisten, hingga psikosis. Deskripsi buku ajar mengenai depresi yang terlihat di rumah sakit

umumnya sangat berbeda dengan manifestasi yang terlihat di layanan lini pertama (Hale, 2009).

Kaplan et al (2010) mendefinisikan depresi sebagai suatu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta gagasan bunuh diri.

DSM-IV mendeskripsikan tanda dan gejala untuk gangguan depresif adalah sbb:

1. Mood depresi hampir sepanjang hari, setiap hari.

2. Hilangnya minat atau rasa senang secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas.

3. Berat badan berkurang atau bertambah secara signifikan (5% dalam sebulan tanpa ada upaya diet, penurunan ataupun peningkatan nafsu makan).

4. Gangguan tidur. 5. Kelelahan.

6. Agitasi atau retardasi psikomotor. 7. Rasa bersalah atau tidak berguna. 8. Sulit konsentrasi.

9. Pikiran berulang tentang kematian.

Diagnosis depresi berat adalah bila terdapat 5 dari 9 gejala, salah satunya adalah perasaan depresi atau hilang minat atau rasa senang. Gejala dan tanda ini berlangsung hampir sepanjang hari, hampir setiap hari selama 2 minggu.

Menurut Keller, Regier, dan Kessler, kira-kira 4% - 5% manusia dewasa antara usia 18-54 tahun akan mengalami episode gangguan depresi mayor (Major

Depressive Disorder/MDD) setiap tahunnya. Dikatakan pula bahwa, sekitar 17%

dari total populasi di USA pernah mengalami episode MDD selama hidupnya dengan probabilitas untuk terjadinya minimal satu kali episode MDD sebesar 5,2%. 40% diantaranya akan tetap bergejala selama satu tahun bila tidak ditangani, dan kira-kira 20% gejala depresi akan tetap ditemukan pada dua tahun

kedepan. Walaupun episode MDD dapat terjadi pada semua usia, usia tersering adalah usia 20-an tahun dengan rincian usia 15-19 tahun pada wanita, 28-29 tahun pada pria (Wijaya, 2005).

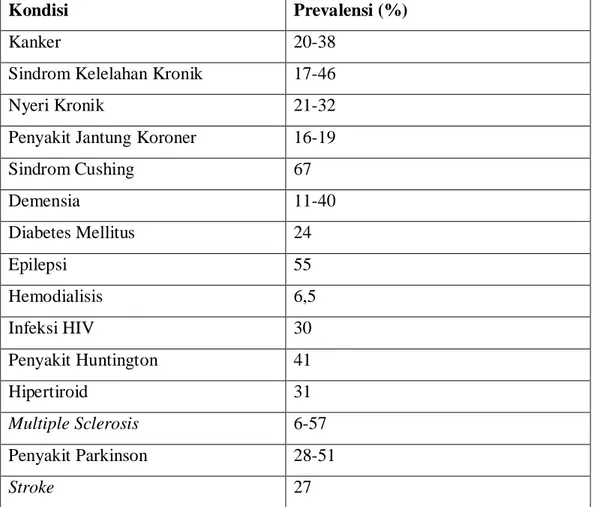

2.2.1 Depresi dan Penyakit Kronik

Individu dengan penyakit kronik memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menderita gangguan depresi (Kilzieh et al, 2008). Lebih dari sepertiga populasi pasien dengan penyakit kronis pernah mengalami gejala depresi (tabel 2.2) dengan asumsi bahwa mereka mengalami penurunan terhadap rasa sejahtera (well being) atau makin putus asanya mereka terhadap pengobatan yang telah dijalani (Wijaya, 2005).

Tabel 2.2 Prevalensi Depresi pada Populasi Penyakit Kronik

Kondisi Prevalensi (%)

Kanker 20-38

Sindrom Kelelahan Kronik 17-46

Nyeri Kronik 21-32

Penyakit Jantung Koroner 16-19

Sindrom Cushing 67 Demensia 11-40 Diabetes Mellitus 24 Epilepsi 55 Hemodialisis 6,5 Infeksi HIV 30 Penyakit Huntington 41 Hipertiroid 31 Multiple Sclerosis 6-57 Penyakit Parkinson 28-51 Stroke 27

2.2.2 Depresi, PGK, dan Dialisis

Depresi merupakan masalah psikologis yang paling sering dihadapi oleh pasien PGK terutama pasien PGK tahap akhir (gagal ginjal kronis). walaupun simptomatologi depresif sering ditemukan pada pasien-pasien dialisis, sindrom depresi klinis harus terdiri atas gejala-gejala yang khas termasuk anhedonia dan perasaan sedih, tidak berguna, bersalah, putus asa, dll. dan diikuti oleh gangguan tidur, nafsu makan, dan libido. Beck

Depression Inventory (BDI) merupakan kuesioner yang mudah untuk

digunakan dan sangat membantu dalam skrining depresi klinis pada populasi pasien PGK (Finkelstein, 2000).

Dalam sebuah studi kohort yang mengggunakan PHQ-9 dikemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan mean depresi dan kualitas hidup yang bermakna antara PGK dan GGK (PGK derajat 4 dan 5). Tidak ditemukan perbedaan proporsi bermakna pada pasien dengan depresi ringan, sedang, dan berat; tingkat kerusakan ginjal yang dialami pasien tidak memiliki hubungan dengat tingkat depresi (Abdel-Kader et al, 2009).

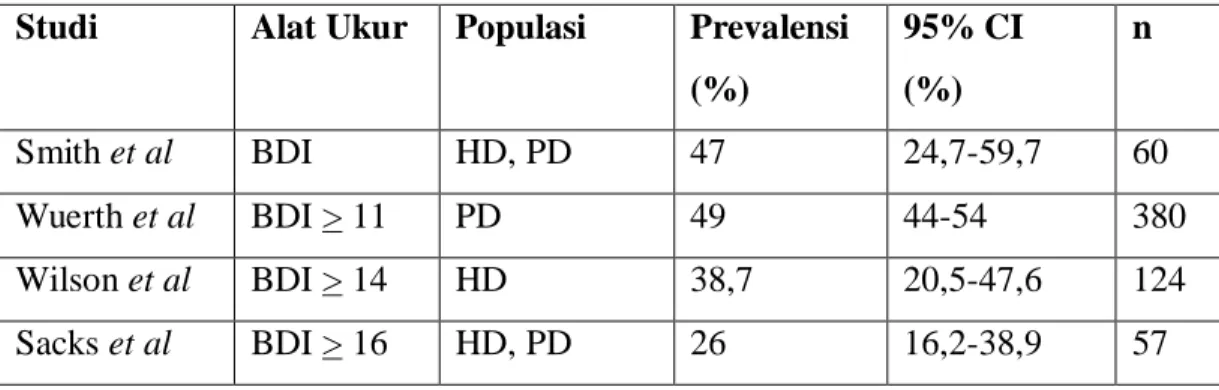

2.2.2.1 Prevalensi

Berbagai studi prevalensi menunjukkan kisaran angka depresi yang tinggi pada pasien dialisis. Studi-studi yang menggunakan BDI ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Prevalensi depresi pada pasien PGK yang menjalani dialisis Studi Alat Ukur Populasi Prevalensi

(%) 95% CI (%) n Smith et al BDI HD, PD 47 24,7-59,7 60 Wuerth et al BDI > 11 PD 49 44-54 380 Wilson et al BDI > 14 HD 38,7 20,5-47,6 124 Sacks et al BDI > 16 HD, PD 26 16,2-38,9 57

Kimmel BDI > 15 BDI > 10 HD 24,7 46,4 20,1-29,9 40,8-52,1 300

BDI=Beck Depression Inventory; HD=Hemodialisis; PD=Dialisis peritoneal Dikutip dari berbagai studi dalam Chilcot et al (2008)

2.2.2.2 Etiologi

Depresi dapat berupa reaksi kejiwaan sesorang terhadap stresor yang dialaminya. Penyakit fisik merupakan salah satu bentuk stresor psikososial. Depresi melibatkan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Depresi dapat merefleksikan interaksi antara faktor-faktor biologis, faktor psikologis serta stresor sosial dan lingkungan. Berdasarkan model diatesis-stres, faktor-faktor sosiokultural merupakan stresor yang dapat mencetuskan timbulnya depresi melalui penurunan neurotransmitter dalam otak. Hal ini lebih cenderung terjadi pada orang dengan predisposisi genetis tertentu. Diatesis untuk depresi juga dapat berbentuk kerentanan psikologis berupa gaya berpikir yang cenderung depresi. Namun, suatu gangguan depresi mungkin tidak berkembang atau berkembang dalam bentuk ringan pada orang-orang yang memiliki sumber daya coping yang lebih efektif dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan (Kaplan et al, 2010).

Penurunan fungsi ginjal berhubungan erat dengan penurunan fungsi psikososial, ansietas, distress, penurunan rasa sejahtera, depresi dan persepsi yang negatif terhadap penyakit. Depresi pada pasien PGK dilaporkan disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap hidup dan fungsi ginjal (Wijaya, 2005).

2.2.2.3 Komorbiditas dan Komortalitas

Menurut Hedayati et al (2005) dalam Schmidt dan Holley (2009), Angka depresi pada pasien dialisis terbukti independen dari variabel komorbiditas dan variabel demografis yang lainnya yang menyebabkan peningkatan angka rawat inap. Angka rawat inap pada pasien PGK dengan

gangguan mental menjadi lebih tinggi 1,5 – 3,0 kali dibandingkan dengan pasien penyakit kronik lainnya (National Kidney Foundation, 2002).

Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien-pasien dialisis yang mengalami depresi memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah (Kimmel et al, 2000 dan Boulware et al, 2006). Mortalitas yang terkait dengan depresi mayor pada populasi secara umum telah ditekankan pada beberapa studi, walaupun metodologi yang digunakan berbeda-beda. Sebuah studi yang melibatkan 12 negara menunjukkan bahwa depresi pada populasi pasien yang menjalani terapi hemodialisis memiliki resiko relatif terhadap angka kematian, rawat inap, dan penghentian terapi (dialysis

withdrawal) yang signifikan lebih tinggi (Lopes et al, 2004).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa depresi meningkatkan resiko kematian, terutama melalui komplikasi kardiovaskular (Wulsin et al, 1999 dan Boulware et al, 2006).

2.3 Kualitas Hidup

Kualitas hidup adalah gabungan berbagai aspek kehidupan yang terdiri dari kesehatan jasmani, kesehatan mental, derajat optimisme, serta kemampuan dalam berperan aktif dan menikmati aktivitas sosial sehari-hari yang berhubungan dengan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, dan hobi (Wijaya, 2005). Menurut Testa dan Simonson (1998) dalam Peterman, Rothrock, dan Cella (2008), ”kualitas hidup” merepresentasikan apresiasi subjektif pasien terhadap pengaruh penyakit yang dideritanya ataupun pengaruh dari pengobatan penyakitnya terhadap dirinya yang penilaiannya dilakukan secara multidimensional. Kelompok pasien yang memiliki penyakit yang sama dan tujuan terapi yang sama dapat memiliki laporan kualitas hidup yang berbeda dikarenakan oleh perbedaan harapan dan kemampuan beradaptasi dari masing-masing pasien terhadap penyakit yang dideritanya.

Dalam penelitian ini digunakan Kidney Disease Quality of Life-Short

Alat ukur ini merupakan alat ukur khusus yang digunakan untuk menilai kualitas hidup pasien PGK dan pasien yang menjalani dialisis (Hays, 1995).

Hal-hal yang dinilai pada KDQOL-SF meliputi: 1. Target untuk penyakit ginjal

a. Gejala/permasalahan klinis yang dialami b. Efek dari penyakit ginjal

c. Tingkat penderitaan oleh karena sakit ginjal d. Status pekerjaan

e. Fungsi kognitif

f. Kualitas interaksi sosial g. Fungsi seksual

h. Kualitas tidur i. Dukungan sosial

j. Kualitas pelayanan staf unit dialisis k. Kepuasan pasien

2. Item skala survei SF-36 a. Fungsi fisik b. Peran – fisik c. Persepsi rasa sakit

d. Persepsi kesehatan umum e. Emosi

f. Peran – emosional g. Fungsi sosial h. Energi/kelelahan