BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Aspek Sampah

Sampah dapat didefinisikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan hewan yang berupa padatan, yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak diperlukan lagi, (Tchobanoglous et.al.,1993). Pengelolaan sampah merupakan kegiatan dalam pengaturan terhadap timbulan sampah, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan dan pengolahan serta pembuangan sampah dengan menggunakan suatu cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lainnya, serta mempertimbangkan masyarakat luas (Tchobanoglous et.al.,1993).

Total produsen sampah Kota Medan 2.567.288 jiwa, ratio timbulan sampah jiwa/hari : 0,60 Kg dengan berat sampah rata - rata/m3

Menurut Tchobanoglous (1993), komposisi sampah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

: 250 kg, Timbulan sampah Kota Medan perhari 887,75 ton/hari. Jumlah volume sampah yang terangkut oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPA per hari adalah 700 ton, berarti hanya 80% sampah yang terangkut dari total produksi sampah kota Medan.

1. Komposisi fisik sampah

Secara fisik terdiri dari sampah basah (garbage), sampah halaman, taman, kertas, kardus, kain, karet, plastik, kulit, kayu, kaca, logam, debu, dan lain-lain. Informasi mengenai komposisi fisik sampah diperlukan untuk

memilih dan menentukan cara pengoperasian setiap peralatan serta fasilitas-fasilitas lainnya, memperkirakan kelayakan pemanfaatan kembali sumber daya dan energi dari sampah, serta sebagai perencanaan fasilitas pembuangan akhir. 2. Komposisi kimia sampah

Umumnya komposisi kimia sampah terdiri dari unsur Karbon, Hidrogen, Oksigen, Nitrogen, Sulfur, Fosfor, serta unsur lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk mengetahui komposisi kimia sampah, perlu dilakukan analisa kandungan kimia sampah di laboratorium. Unsur-unsur kimia yang diselidiki tergantung dari alternatif cara pengolahan sampah yang akan dievaluasi.

Dari komposisi sampah yang telah diperoleh dapat diketahui karakteristik sampah yang mencakup:

1. Persentasi masing-masing komponen sampah

Persentasi komponen sampah perkotaan bervariasi terhadap lokasi, musim, ekonomi, kondisi daerah dan banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, distribusi persentasi komponen sampah merupakan faktor yang menentukan dalam proses kebijaksanaan pengelolaannya.

2. Kepadatan sampah

Kepadatan sampah menyatakan berat sampah per satuan volume (Tchobanoglous, 1993). Data kepadatan sampah penting untuk menentukan jenis peralatan pengumpul dan peralatan pemindahan. Selain itu, digunakan juga untuk merencanakan sistem pembuangan akhir sebab rendahnya kepadatan (densitas) sampah mengakibatkan meningkatnya luas areal yang diperlukan untuk pembuangan akhir dan penurunan permukaan tanah setelah

penimbunan. Kepadatan sampah berbeda-beda nilainya tergantung dari lokasi, musim, dan lamanya di pewadahan/ penyimpanan.

3. Kadar Air Sampah

Kadar air sampah biasanya dinyatakan sebagai berat air per satuan berat basah atau berat kering sampah. Kadar air sampah merupakan faktor yang penting untuk merencanakan dan pengoperasian incinerator yang akan berpengaruh terhadap nilai kalor dan karakteristik pembakaran sampah. Besarnya kadar air sampah pada setiap tempat tergantung dari musim, kelembaban, keadaan iklim, dan komposisi sampah itu sendiri.

4. Distribusi Ukuran Partikel Sampah

Distribusi ukuran partikel sampah mempengaruhi dua hal dalam perencanaan pengolahan sampah, yaitu:

a. Kebutuhan untuk pemadatan dan tanah penutup pada sanitary landfill. Semakin besar ukuran partikel sampah, semakin lama pemadatan dilakukan dan semakin banyak diperlukan tanah penutup.

b. Kebutuhan untuk mengurangi/ mereduksi ukuran dengan shredding pendahuluan untuk pengomposan/ produksi biogas atau insinerasi. Pada pengomposan dan produksi biogas ukuran partikel yang kecil akan mempercepat proses pembusukan. Pada insinerasi, tujuan dari pengecilan ukuran partikel adalah untuk memperluas permukaan sampah sehingga mempercepat penguapan dan menurunkan kadar air dari sampah yang akan dibakar.

Pembuangan akhir sampah merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal. Fase ini dapat menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang banyak dikenal adalah :

1. Open dumping, Metode ini merupakan cara pembuangan akhir yang sederhana karena sampah hanya ditumpuk di lokasi tertentu tanpa perlakuan khusus.

2. Control landfill, Metode ini merupakan peralihan antara teknik open dumping dan sanitary landfill. Pada metode ini sampah ditimbun dan diratakan. Pipa-pipa ditanam pada dasar lahan untuk mengalirkan air lindi (leacheate) dan ditanam secara vertikal untuk mengeluarkan metan ke udara. Setelah timbunan sampah penuh lalu dilakukan penutupan terhadap hamparan sampah tersebut dengan tanah dan dipadatkan.

3. Sanitary landfill ,Teknik sanitary landfill adalah cara penimbunan sampah padat pada suatu hamparan lahan dengan memperhatikan keamanan lingkungan karena telah ada perlakuan terhadap sampah. Pada teknik ini, sampah dihamparkan hingga mencapai ketebalan tertentu lalu dipadatkan, kemudian dilapisi tanah dan dipadatkan kembali, di atas lapisan tanah penutup tadi dapat dihamparkan lagi sampah yang kemudian ditimbun lagi dengan tanah. Demikian seterusnya berselang-seling antara lapisan tanah dan sampah. Metode ini lebih baik dari metode lainnya. Konsekuensi dari pembuangan

sampah di tempat pembuangan akhir sampah ini adalah dibutuhkannya lahan yang luas serta biaya pengelolaan yang besar.

Pembuangan Akhir (TPA) sampah membutuhkan ruang/tempat yang luas dan disyaratkan jauh dari permukiman penduduk. Dengan adanya keterbatasan lahan di berbagai kota besar, maka tempat penampungan sampah akhir lambat laun menjadi masalah. Oleh karena itu, adanya upaya mengurangi beban penumpukan sampah di TPA dengan berbagai metode pengelolaan sampah yang lebih baik merupakan langkah yang perlu terus dikembangkan agar tidak menimbulkan banyak masalah. Lahan untuk TPA harus memiliki kesesuaian dengan sifat lahan tersebut, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya. Menurut USDA (1983) dalam Hifdziyah (2011), ada beberapa sifat lahan yang sesuai sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) secara terbuka. Kesesuaian lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1. Kesesuaian lahan untuk tempat pembuangan sampah secara terbuka

No Sifat Tanah Kesesuaian Lahan

Baik Sedang Buruk

1 Ancaman banjir Tanpa Jarang Sering

2 Kedalaman sampai

hamparan batuan (cm) >150 100 – 150 <100 3 Kedalaman sampai padas

keras (cm) >150 100 – 150 <100

4 Permeabilitas (cm/jam)

(50-100 cm) - - >5

5 Muka air tanah (cm) Apparent Perched >150 >90 100 – 150 100 – 150 <100 <45 6 Lereng % < 8 45 - 90 >15 7 Longsor - - Ada

Berdasarkan SNI 03-3241-1997 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi tempat Pembuangan Akhir sampah yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional, ketentuan pemilihan lokasi TPA sampah diuraikan sebagai berikut : 1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut

2. Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu :

a. Tahap regional yang merupakan tahapann untuk menghasilkan peta berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan.

b. Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik di antara beberapa lokasi yang dipilih dari zona – zona kelayakan pada tahap regional.

c. Tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh instansi yang berwenang.

3. Dalam hal suatu wilayah belum bias memnuhi tahapan regional, pemilihan lokasi TPA sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah ini dapat dilihat pada lampiran criteria yang berlaku pada tahap penyisih.

3.3. Sistem pengelolaan sampah dan permasalahannya

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang tidak mengganggu dan menekan volume sampah sekecil mungkin sehingga mempermudah dalam pengelolaannya. Timbulan sampah yang berada di bak-bak penampungan sampah di kota Medan akan diangkut ke tempat

pembuangan sementara (TPS) atau diangkut langsung ke TPA. Sistem pengangkutan sampah ini dimulai dari rumah tangga diangkut ke TPS menggunakan becak sampah (disebut Bestari) atau gerobak sampah.

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan di lokasi TPA adalah dengan metode open dumping dengan pengaturan zona sehingga open dumping yang dilakukan terpola dengan baik. Sistem pengelolaan sampah di TPA Terjun secara open dumping (pembuangan terbuka) yaitu cara pembuangan sampah yang sederhana. Sampah dihamparkan di suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa penutupan dan pengolahan, meskipun sampah – sampah tersebut kemudian dibakar tetapi sering menimbulkan berbagai masalah lingkungan, estetika maupun kesehatan.

Gambar 2.1. Sistem pengelolaan sampah di TPA Terjun

Akumulasi sampah yang cukup besar dibiarkan secara terbuka didukung oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga akan menghasilkan air lindi,

ditambah dengan penumpukan sampah yang baru yang pada waktu dilakukan pembongkaran dari truk atau kendaraan pengangkut sampah dapat menimbulkan dan menambah volume lindi terutama sampah yang berasal dari industry berkadar air tinggi dengan campuran bahan organik bersifat cair. Apabila air lindi tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap kualitas air baik permukaan ataupun air tanahdi wilayah TPA dan sekitarnya.

Pengaruh lindi yang dirasakan masyarakat adalah perubahan warna atau kekeruhan pada badan air ataupun keberadaan leachate yang mengandung zat organic dan bahan terlarut lainnya. Selanjutnya badan air akan masuk ke badan air tanah yang akhirnya akan menjadi keruh. Adanya bahan pencemar atau mineral di Badan air akan memacu pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme yang merugikan kesehatan dan estetika. Hal ini akan berpengaruh pada siklus air yang menyebabkanb terjadinya pencemaran air. Pencemaran terjadi jika air hujan jatuh diatas permukaan sampah sehingga menambah volume air lindi, meresap dan turun melalui lapisan kedap air (impermeable) ke dalam badan air yang lebih rendah. Setelah lindi melalui tanah dan batuan pada kedalaman beberapa meter kontaminasi bakteriologis tidak lagi ditemui. Suspense yang terdapat dalam lindi dapat terbawa sampai kedalaman yang lebih jauh sehingga menyebabkan polusi air tanah.

3.4. Air Lindi

Masalah utama yang dijumpai dalam aplikasi penimbunan/pengurugan sampah atau limbah padat lainnya ke dalam tanah adalah kemungkinan

pencemaran air tanah oleh lindi, terutama di daerah yang curah hujan dan muka air tanahnya tinggi. Timbulan (debit) lindi serta kualitasnya yang keluar dari timbunan sampah sangat berfluktuasi karena bergantung pada curah hujan serta karakter sampah yang ditimbun. Kaitan antara banyaknya hujan dan timbulan lindi perlu ditentukan bila hendak merancang kapasitas penanganan lindi, demikian juga beban cemaran lindi yang akan digunakan dalam perancangan.

Gambar 2.2. Kondisi air lindi di TPA Terjun

Lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis (Tchobanoglous, 1993). Lindi tersebut merupakan cairan yang terbentuk oleh adanya air hujan yang merembes ke dalam timbunan sampah dan adanya kandungan air tanah yang tinggi. Aliran yang merembes akan menimbulkan aliran yang membawa bermacam – macam zat yang ada dalam sampah seperti Nitrat, Nitrit, Metan Karbondioksida (CO2), Sulfat, Sulfide, NH3, air dan mikroorganisme (Damanhuri, 2008). Proses dekomposisi secara alamiah pada awalnya akan

menghasilkan nitrit, CO2 dan air sedangkan pasokan (supply) oksigen yang dilepaskan oleh mikroorganisme anaerobic akan membentuk senyawa lain seperti sulfat, amoniak dan nitrogen.

Kualitas dan kuantitas lindi bervariasi dan fluktuasinya tergantung pada curah hujan, komposisi / karekteristik sampah, umur timbunan dan pola operasional TPA. Lindi sampah kota yang berumur di atas 10 tahunpun ternyata mempunyai BOD dan COD yang tetap relatif tinggi (Damanhuri, 2008). kandungan karbon organik (dinyatakan dalam COD) yang terkandung melebihi baku mutu efluen limbah cair yang berlaku, yang menyiratkan bahwa penanganan lindi merupakan suatu keharusan bila akan dilepas ke lingkungan.

3.5. Neraca Air

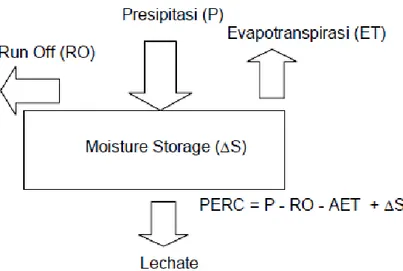

Timbulan lindi dapat dihitung dengan menggunakan neraca air. Hal ini karena menganggap aliran air ke bawah sebagai sistem berdimensi-satu, maka model yang digunakan adalah model neraca air. Hardyanti (2009) menyebutkan bahwa Pola umum dari pembentukan lindi adalah sebagai berikut :

1. Presipitasi (P) jatuh di TPA dan beberapa diantaranya akan mengalami Run Off (RO)

2. Beberapa dari presipitasi itu menginfiltrasi (I) permukaan

3. Sebagian yang terinfiltrasi akan menguap/evaporasi (E) dari permukaan dan atau transpires (T) melalui tumbuhan

4. Sebagian proses infiltrasi akan menyebabkan penurunan kandungan kelembaban dalam tanah

5. Sisa infiltrasi setalah proses E,T dan S sudah mencukupi, bergerak kebawah membentuk suatu percolate ( PERC ) dan pada akhirna akan membentuk lindi yang akan ditemui di dasar TPA.

Adapun system input – output dari penimbunan lindi menurut Damanhuri (2008) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3. Input-output lindi dengan neraca air

3.6. Neraca Air Thronthwaite

Lindi yang timbul dapat diperkirakan dengan menggunakan suatu metoda yang disebut Metoda Neraca Air (Water Balance Method). Metoda ini didasari oleh asumsi bahwa lindi hanya dihasilkan dari curah hujan yang berhasil meresap masuk ke dalam timbunan sampah (perkolasi). Beberapa sumber lain seperti air hasil dekomposisi sampah, infiltrasi muka air tanah, dan aliran air permukaan lainnya dapat diabaikan.

Metode yang sering digunakan pakar geofisika dan meteorology, geohidrologi, geografi dan geologi adalah metode thornthwaite, terdapat metode penman dan rumus Truck. Terbatasnya data yang dikumpulkan dari stasiun

meteorology yang terkadang tidak selalu lengkap dalam penulisannya menjadi kendala dalam menggunakan metode penman dan rumus Truck. Keunggulan rumus Thronthwaite adalah kesederhanaan data yang diperlukan dan kesederhanaan cara perhitungannya (Nugroho, 1989). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuantitas perkolasi dalam Metoda Neraca Air ini adalah Presipitasi, Evapotranspirasi, Surface run-off, dan Soil moisture storage. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

PERC = P - (RO) - (AET) - (∆ST)……….2.1. I = P - (R/O).………...……….2.2. APWL = ∑ NEG (I - PET))……….2.3. AET = (PET) + [(I - PET) - (∆ST)])………...….2.4. Keterangan :

• Perc : Perkolasi, air yang keluar dari sistem menuju lapisan di bawahnya akhirnya menjadi lindi (leacheate)

• P : Presipitasi rata-rata bulanan dari data Tahunan

• RO : Limpasan permukaan (runoff) rata-rata bulanan dihitung dari presipitasi serta koefisien limpasan

• AET : Aktual evapotranspirasi, menyatakan banyaknya air yang hilang secara nyata dari bulan ke bulan

• ∆ST : Perubahan simpanan air dalam tanah dari bulan ke bulan, yang terkait dengan soil moisture storage

• ST : Soil moisture storage, merupakan banyaknya air yang tersimpan dalam tanah pada saat keseimbangan

• I : Infiltrasi, jumlah air terinfiltrasi ke dalam tanah

• APWL : Accumulated Potential Water Loss , merupakan nilai negatif dari (PET) yang merupakan kehilangan air secara kumulasi

• I – PET : Nilai infiltrasi dikurang potensi evapotranspirasi; nilai negarif menyatakan banyaknya infiltrasi air yang gagal untuk dipasok pada tanah, sedang nilai positip adalah kelebihan air selama periode tertentu untuk mengisi tanah.

• PET : Potensial evapotranspirasi, dihitung berdasarkan atas nilai rata-rata bulanan dari data tahunan

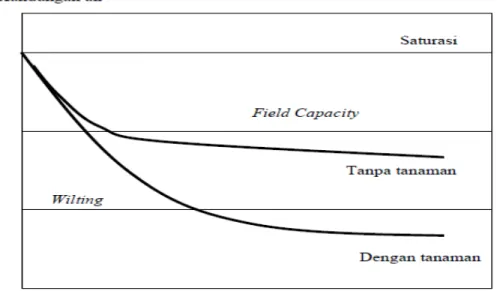

Dengan menganggap aliran air ke bawah sebagai sistem berdimensi-satu, maka model neraca air yang dikembangkan oleh Thorntwaite, dapat digunakan untuk menghitung perkolasi air dalam tanah penutup menuju lapisan sampah di bawahnya. Salah satu keuntungan penggunaan tanah penutup akhir dalam mengurangi timbulnya lindi adalah dari kemampuan penyerapan airnya. Air akan tertahan dalam tanah sampai menyamai angka field capacity-nya. Air yang terkandung oleh tanah bergantung pada jenis tanah dan berkurang dengan adanya evapotranspirasi dan bertambah kembali akibat infiltrasi. Tanpa adanya tanaman, setelah periode yang lama, tanah akan mempunyai kandungan air setinggi field

capacity. Bila terdapat tanaman, maka akar mengambil air dan menguapkannya

sehingga air akan berada di bawah field capacity tersebut. Pada saat air mencapai

wilting points, maka akar tidak dapat lagi mengambil air dalam tanah tersebut.

Gambar 2.4. Konsep kandungan air dalam tanah

Gambar 2.4 menggambarkan bahwa air akan tertahan dalam tanah sampai menyamai angka field capacity-nya. Air yang terkandung oleh tanah bergantung pada jenis tanah dan berkurang dengan adanya evapotranspirasi dan bertambah

kembali akibat infiltrasi. Tanpa adanya tanaman, setelah periode yang lama, tanah akan mempunyai kandungan air setinggi field capacity-nya. Bila terdapat tanaman, maka akar mengambil air dan menguapkan sehingga air. akan berada di bawah field capacity tersebut. Pada saat air mencapai wilting points, maka akar tidak dapat lagi mengambil air dalam tanah tersebut. Di bawah titik ini kandungan air dikenal sebagai air higroskopis (Hygroscopic water) yaitu air yang terikat pada partikel-partikel tanah dan tidak dapat dikurangi oleh transpirasi. Dengan demikian, air tersedia (Available water) berkisar antara wilting points dan field capacity. Air inilah yang akan mengalami pergerakan kapiler dan jumlah ini berubah karena evapotranspirasi dan infiltrasi. Tabel 2.2 berikut adalah jumlah air yang tersedia pada berbagai jenis tanah.

Tabel 2.2. Jumlah air yang tersedia oleh jenis tanah (mm/m)

Jenis Tanah Field Capacity Wilting Point Jumlah air yang tersedia (available water) Fine Sand 120 20 100 Sandy Loam 200 50 150 Silty Loam 300 100 150 Clay Loam 375 125 250 Clay 450 125 300 Sampah 200 – 350 - -

Sumber : Water Balanced Method, EPA (1975) dalam Damanhuri (2008)

3.7. Minimasi Lindi (lechate) 2.7.1. Pelapis Dasar (Liner)

Pada sebuah lahan urug yang baik biasanya dibutuhkan sistem pelapis dasar, yang bersasaran mengurangi mobilitas lindi ke dalam air tanah. Sebuah

dalam air tanah. Namun pada kenyataannya belum didapat sistem liner yang efektif 100%. Karena timbulan lindi tidak terelakkan, maka di samping sistem liner dibutuhkan sistem pengumpulan lindi.

2.7.2. Saluran Pengumpul Lindi

Sistem pengumpul lindi yang umum digunakan adalah :

a. Menggunakan pipa berlubang yang ditempatkan dalam saluran, kemudian diselubungi batuan. Cara ini paling banyak digunakan pada landfill

b. Membuat saluran kemudian saluran tersebut diberi pelapis dan di dalamnya disusun batu kali kosong.

Fasilitas-fasilitas pengumpulan lindi (lechate) dengan menggunakan pipa secara umum adalah sebagai berikut :

a. Slope teras

Untuk mencegah akumulasi lindi di dasar suatu lahan urug, dasar lahan urug ditata menjadi susunan teras-teras dengan kemiringan tertentu (1-5%) sehingga lindi akan mengalir ke saluran pengumpul (0,5-1%). Untuk mengalirkan lindi ke unit pengolahan atau resirkulasi setiap saluran pengumpul dilengkapi dengan pipa berlubang. Kemiringan dan panjang maksimum saluran pengumpul dirancang berdasarkan kapasitas fasilitas saluran pengumpul. Untuk memperkirakan kapasitas fasilitas saluran pengumpul dipergunakan persamaan Manning.

b. Piped Bottom

Dasar lahan urug dibagi menjadi beberapa persegi panjang yang dipisahkan oleh pemisah tanah liat. Lebar pemisah tersebut tergantung dari

lebar sel. Pipa-pipa pengumpul lindi ditempatkan sejajar dengan panjang sel dan diletakkan langsung pada geomembrane.

2.7.3. Penutup Akhir

Beberapa fungsi dari sistem penutup akhir tersebut adalah :

a. Meminimasi infiltrasi air hujan ke dalam tumpukan sampah setelah lahan urug selesai dipakai

b. Mengontrol emisi gas dari lahan urug ke lingkungan

c. Mengontrol binatang dan vektor-vektor penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada ekosistem

d. Mengurangi resiko kebakaran

e. Menyediakan permukaan yang cocok untuk berbagai kegunaan setelah lahan urug selesai digunakan, seperti untuk taman rekreasi dan lain-lain f. Elemen utama dalam reklamasi lahan

g. Mencegah kemungkinan erosi

h. Memperbaiki tampilan lahan urug dari segi estetika.

3

3..88..PPeennggoollaahhaannLLiinnddii

Dari segi komponen, kandungan pada lindi tidak berbeda dengan air buangan domestik. Namun zat organik yang terkandung pada lindi dari timbunan sampah domestik sangat tinggi konsentrasinya. Hal ini ditunjukkan dari sangat tingginya kadar BOD5 pada lindi yaitu sekitar 2000-30.000. Sistem pengolahan lindi dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pengolahan sekunder dan pengolahan tersier.

2.8.1. Kolam Stabilisasi

Kolam stabilisasi atau kolam oksidasi merupakan suatu kolam yang terdiri atas tanggul dengan aliran air buangan (influen) yang laminer sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas mikroorganisme. Pengaplikasian kolam ini jika luas area terpenuhi dan tempat di lokasi memungkinkan adanya sinar matahari masuk ke dalam kolam untuk proses fotosintesis akan sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan konstruksi yang dibutuhkan kolam ini relatif sederhana dan biaya operasi relatif lebih murah. Berdasarkan penggunaan oksigen, jenis-jenis kolam stabilisasi adalah Aerob, Anaerob dan Fakultatif (aerob-anaerob).

Kolam stabilisasi ini selain dapat menurunkan kadar BOD dan COD juga dapat menurunkan jumlah fecal coli yang ada dalam leachate. Namun untuk pengolahan lindi sebaiknya menggunakan kolam anaerobik/fakultatif karena sangat tingginya kadar BOD. Kolam fakultatif merupakan kolam stabilisasi yang memiliki zona aerobik, fakultatif (transisi antara aerobik dan anaerobik), dan zona anaerobik sebagai zona paling dalam. Zona aerob merupakan zona permukaan yang mana akan terjadi dekomposisi buangan organik yang diangkut bakteri fakultatif. Zona anaerobik merupakan zona yang paling dalam yang menjadi tempat akumulasi endapan yang didekomposisi bakteri anaerob. Untuk mendesain agar terjadinya ketiga zona tersebut, maka setidaknya kolam fakultatif dikonstruksi dengan kedalaman antara 1-2 m.

Kolam anaerobik digunakan untuk mengolah air buangan dengan kadar organik tinggi yang juga mengandung konsentrasi solid yang tinggi. Secara tipikal, kolam anaerobik merupakan kolam oksidasi yang paling dalam. Untuk

mencegah masuknya energi panas terutama dari sinar matahari dan mempertahankan kondisi anaerobik, kolam anaerobik dikonstruksi dengan kedalaman antara 1,5 – 5 m.

2.8.2. Kolam Aerasi

Kolam aerasi merupakan kolam yang berfungsi mengoksidasi air buangan yang mana kebutuhan oksigennya dipenuhi dengan proses aerasi. Pada prinsipnya, fungsi pengolahan ini adalah mengkonvensi air buangan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dengan cara oksidasi. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kolam aerasi dilengkapi dengan aerator yang mempunyai fungsi mensuplai oksigen yang diperlukan untuk menurunkan kadar BOD/COD. Tipe aerator yang biasanya dipilih dalam aplikasi kolam ini adalah surface

aerator/diffused air aerator. Selain untuk mensuplai oksigen, aerator berfungsi

pula untuk menjaga kondisi cairan selalu dalam keadaan tersuspensi. Pada prinsipnya, proses pengolahan kolam aerasi sama dengan kolam stabilisasi, yang membedakannya adalah kolam aerasi dilengkapi dengan aerator. Dengan dilengkapi aerator, maka biaya operasi dan pemeliharaan aerasi lebih mahal karena membutuhkan energi listrik untuk pengoperasian aerator. Namun dari segi kebutuhan lahan, unit ini membutuhkan lahan yang relatif kecil.

Metoda Rapid Infiltrated Plant adalah metoda pengolahan lindi dengan cara meresapkan cairan lindi pada suatu lahan yang ditanami tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang dipilih adalah tumbuhan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Tumbuhan berbuluh, tumbuhan ini lebih efektif meresap air dan kemudian mengevapotranspirasikannya lebih besar.

b. Memiliki nilai ekonomis atau murah dalam pengadaannya karena tumbuhan tersebut akan menjadi media yang “dikorbankan”.

Dalam sistem infiltrasi cepat, air buangan yang telah menerima beberapa perlakuan pengolahan dialirkan secara intermitten oleh saluran infiltrasi atau kolam distribusi. Namun biasanya tanaman tidak ditanam di kolam infiltrasi. Kecepatan loading dalam metoda ini relatif tinggi, sehingga kehilangan akibat evaporasi kecil. Dengan kecepatan loading yang tinggi ini, maka air yang mengalami perkolasi langsung melalui profil tanah, merupakan fraksi terbesar ketika pengolahan terjadi. Media tanah yang digunakan dalam metode ini agar infiltrasi berlangsung cepat adalah tanah yang setidaknya mempunyai permeabilitas 25 mm/hari atau lebih. Metoda ini memberikan biaya investasi , operasi, pemeliharaan, dan pengawasan yang lebih murah.

2.8.4. Intermitten Sand Filter

Metoda ini merupakan metoda pengolahan yang menggunakan kolam bermedia pasir atau media berbutir lainnya, yang mana influen dialirkan secara intermitten, dan effluen dialirkan melalui saluran di bawah kolam. Pada prinsipnya, metoda pengolahan ini sama dengan metode saringan pasir lainnya, yang membedakan adalah cara pengaliran influen menuju permukaan kolam

dilakukan secara intermitten dengan maksud agar air buangan terdistribusi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara fisik metoda ini menggunakan kolam dangkal dengan media pasir setebal 24-30 inchi (0,6-0,76 m) yang dilengkapi sistem distribusi influen dan sistem saluran bawah kolam. Influen dialirkan secara periodik ke permukaan kolam lalu filtrat dikumpulkan di sistem saluran bawah kolam. Setelah itu efluen dari unit ini dialirkan menuju fasilitas penanganan akhir, seperti desinfeksi, atau langsung dibuang ke badan air.