ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP

KEMISKINAN DI INDONESIA

(Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia Periode 2010 – 2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

DISUSUN OLEH :

Rangga Dwi Putera 11160840000091

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP

KEMISKINAN DI INDONESIA

(Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia Periode 2010 – 2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rangga Dwi Putera NIM: 11160840000091

Di bawah Bimbingan:

Pembimbing I

Najwa Khairina, S.E., M.A. NIP: 198711132018012001

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini, Jumat, 15 Mei 2020, telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama: Nama : Rangga Dwi PuteraNIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 27 Oktober 2020

1. Arisman, M.Si.

NIP: 197305102014111003

2. Dr. Pheni Chalid, M.A. ( )

NIP: 195605052000121001 Penguji II

( )

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Rangga Dwi Putera NIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hari ini, Rabu 23 Desember 2020 telah dilakukan Ujian Skripsi atas Mahasiswa:

Nama : Rangga Dwi Putera NIM : 11160840000091 Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan “Lulus” dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 Desember 2020

1. Dr. M. Hartana I Putra, M.Si (___________)

NIP: 196806052008011023 Ketua

2. Najwa Khairina, S.E., M.A. (___________)

NIP: 198711132018012001 Pembimbing I

3. Djaka Badranaya, S.Ag., M.E. (___________)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Identitas Pribadi

Nama : Rangga Dwi Putera

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Tinggi/Berat : 171 cm/ 58 Kg

Agama : Islam

Alamat : Jl. Cipulir 1 No. 30, RT 013 RW 004, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

No. HP : 081584852536 E-mail : ranggadwiputera582@gmail.com Pendidikan Formal 2004-2010 : SDN Cipulir 05 Pagi 2010-2013 : SMPN 48 Jakarta 2013-2016 : SMKN 6 Jakarta

2016-2020 : Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2016-2017.

2. Sekretaris Koordinator Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2017-2018

3. Kepala Bidang I Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Periode 2018-2019.

4. Biro LSO Kajian dan Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Masa Khidmat 2017-2018.

Latar Belakang Keluarga

Ayah : Desrizon

Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Desember 1968

Ibu : Renita

Tempat, Tanggal Lahir : Riau, 09 September 1969

Alamat : Jl. Cipulir 1 No. 30, RT 013 RW 004, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ABSTRACT

The problem of poverty can be triggered because of the still low quality of human life, minimum wages that are not in line with the cost of living, and the number of poor people that is increasing every year. In addition, with the low old school expectancy, the number of poor people is high. The problem of wages is of course also a crucial problem in poverty, the low wages received by the community will affect the low income received by an area so that the income cannot be used to meet the needs of daily life. Another factor that influences the poverty rate is unemployment, where the greater the unemployment rate, the greater the poverty rate in a region.

The purpose of this study was to analyze the influence of school long- term expectancy, provincial minimum wage, and unemployment on poverty in Indonesia using a case study of 34 provinces in Indonesia. This research uses secondary data. The analytical method used in general to analyze the influence of School Old Expectation Rates, Provincial Minimum Wages, Unemployment and Poverty Rate in Indonesia is a quantitative method.

Keywords : Poverty, Old School Expectation Rate, Provincial Minimum Wage, Unemployment

ABSTRAK

Persoalan kemiskinan dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Masalah pengupahan tentunya juga menjadi masalah yang krusial dalam kemiskinan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran, dimana semakin besar tingkat pengangguran, maka semakin besar pula tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh angka harapan lama sekolah, upah minimum provinsi, serta pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan studi kasus 33 Provinsi yang ada di Indonesia. Peneitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan secara umum untuk menganalisis tentang pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia adalah metode kuantitatif.

Kata Kunci : Kemiskinan, Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, Pengangguran

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb ..

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)”. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dukungan dan motivasi dari orang-orang yang terbaik yang ada di sekeliling penulis. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis rezeki untuk dapat kuliah di Universitas ini dan segala nikmat yang telah Allah berikan yang harus patut disyukuri dan dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ridho dan berkah-Mu semua ini sulit terjadi.

2. Keluarga tercinta dan terhebat penulis, Bapak Desrizon dan Ibu Renita, abang Adi Fenico Pratama, adik Arjuna Leomas Tri Mulya, adik Rayhan Defranc Sako, adik Shalda Puteri Hawari, dan adik Noura Vio Satika yang menjadi motivator,

dengan penuh rasa kasih sayang.

3. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta

jajaran.

4. Bapak M. Hartana Iswandi Putra, M.Si. dan Bapak Deni Pandu, M.Sc. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat bagi penulis dari awal perkuliahan hingga di tahap penulisan skripsi ini.

5. Ibu Najwa Khairina, S.E., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk selalu membimbing, memberikan pengarahan serta memberikan ilmu yang bermanfaat untuk memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan Ibu. 6. Bapak Drs. Rusdianto, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada saya di setiap semesternya sampai saya berada di tahap penulisan skripsi ini.

7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis. Serta jajaran karyawan dan staf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melayani dan membantu penulis selama perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang sebesar- besarnya atas kebaikan bapak ibu semua.

8. Teman – teman “FGD”: Miftahur Royyan, Nabila Rahma Sari, Tiffani Dyahnisa yang telah menunjukkan kepada saya betapa sahabat memang nyata adanya. Terima kasih karena dalam peliknya kehidupan kampus yang kita jalani, kalian membuktikkan bahwa kita bisa, dengan menguatkan satu sama lain, selalu menjadi mata, telinga dan pundak hanya agar kita tak merasa sendiri dan bisa bangkit untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih atas kenangan yang tentu akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

9. Teman-Teman “Berubah Lu”: Chandra Halim, Handika Rahmat Dwi Putro, Reza Eka Putra, Medina Shafira, Sandra Septiyarini, Fitriani Hasan, dan Rayhan Arya Wicaksono yang menjadi kawan setia sedari maba hingga saat ini. Banyak

cerita dan kenangan yang telah kita lalui, menciptakan memori indah selama saya menjalani perkuliahan bersama kalian, berbagi rasa dan asa, canda dan tawa sampai tangis yang sudah kita lewati bersama. Semoga semesta selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Sukses selalu untuk kalian, kawan. 10. Adik Arbi Wijaya dan Adik Amelia Wardhani. Dua sosok adik saya di kampus yang telah membuka mata saya dengan berbagai macam perspektif yang mereka punya. Terima kasih karena selalu memberi dukungan kepada saya. Banyak pelajaran juga kenangan berharga yang saya dapat dari kalian. Senang bisa mengenal dan menjadi bagian dari kalian. Sukses selalu untuk perkuliahannya. Saya tunggu kabar baik dari kalian.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Ekonomi Pembangunan yang telah memberi kehangatan dan arti dari keluarga di bangku perkuliahan. Sukses selalu untuk kita semua.

12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, baik kritik membangun dari berbagai pihak. Selain itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ... i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ... ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ... iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ...iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... v

ABSTRACT ... vii

ABSTRAK ... viii

KATA PENGANTAR ...ix

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 8

C. Tujuan Penelitian ... 9

D. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori ... 11

1. Kemiskinan ... 11

2. Angka Harapan Lama Sekolah ... 33

4. Pengangguran ... 45

B. Keterkaitan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terkait ... 50

1. Hubungan Antara Angka HLS terhadap Tingkat Kemiskinan ... 50

2. Hubungan Antara UMP terhadap Tingkat Kemiskinan ... 51

3. Hubungan Antara Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan ... 51

C. Penelitian Terdahulu ... 52

D. Kerangka Pemikiran ... 53

E. Hipotesis ... 54

BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ... 56

B. Metode Penentuan Sampel ... 56

C. Metode Pengumpulan Data ... 57

D. Metode Analisis Data ... 58

E. Tahapan Analisis Data ... 61

F. Pengujian Hipotesis ... 62

G. Operasional Variabel Penelitian ... 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian ... 65

1. Angka Harapan Lama Sekolah ... 65

2. Perkembangan Upah Minimum Provinsi ... 67

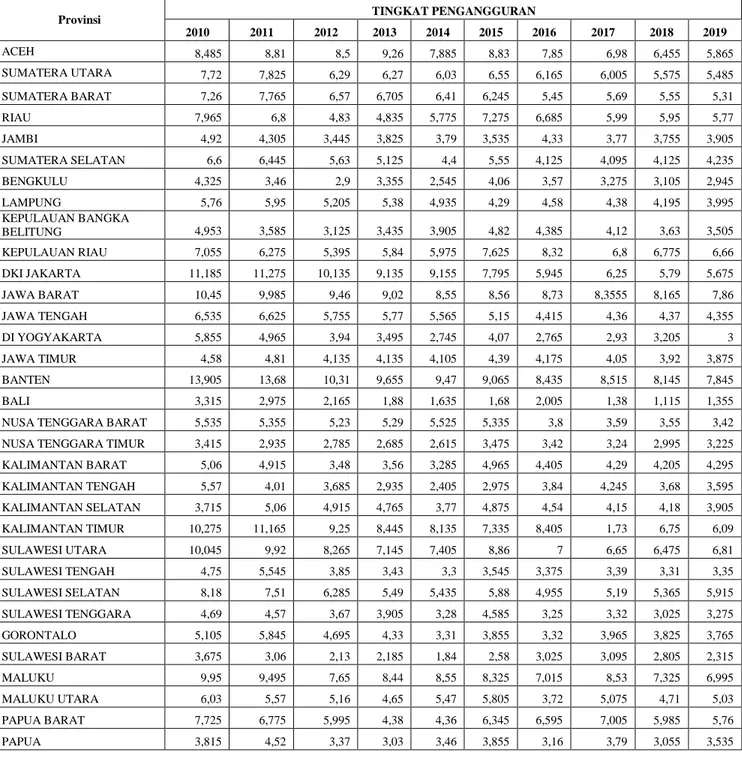

3. Perkembangan Tingkat Pengangguran ... 71

a. Model Penelitian... 76

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) ... 78

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... 80

d. Uji Koefisien Determinasi R2 ... 82

3. Interpretasi Hasil Penelitian ... 83

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ... 91

B. Saran-saran ... 93

DAFTAR PUSTAKA ... 94

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Sejarah Penerapan US$ PPP ... 19

2. Tabel 2. Nilai Tukar PPP Tahun Dasar 2011 (Indonesia) ... 20

3. Tabel 4.1 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (2010-2019) ... 65

4. Tabel 4.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi (2010-2019) ... 68

5. Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran (2010-2019) ... 70

6. Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model with GLS ... 72

7. Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel Uji Chow ... 73

8. Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel Uji Hausman ... 74

9. Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikasi Fixed Effect Model with GLS ... 74

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Perbandingan Angka Kemiskinan ... 22 2. Gambar 2. Distribusi Pengeluaran Konsumsi Perkapita ... 22 3. Gambar 3. Kerangka Pemikiran ... 49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Data Olah ... 93

2. Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model ... 104

3. Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model ... 104

4. Lampiran 4. Hasil Regresi Data Panel Uji Chow ... 105

5. Lampiran 5. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model ... 105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan lahir batin merupakan suatu kondisi yang diidamkan oleh

umat manusia. Kondisi yang berlawanan dengan kesejahteraaan adalah

kemiskinan, keadaan yang ingin diatasi dalam setiap proses pembangunan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki- laki

dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk

menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian,

kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi

juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi

seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan

tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan adalah suatu masalah yang

kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk

pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, mencakup

berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir

dkk.,2008).

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah

dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian

pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang. (Keterangan Pers

Kementrian Keuangan, 2015). Hal ini juga didukung dengan kajian Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2016) yang disajikan bahwa harga

minyak dunia anjlok dengan harga Minyak mentah berjangka Brent turun

US$4,72 atau 9,4 persen ke posisi US$45,27 per barel serta harga minyak mentah

berjangka West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,62 atau 10,1 persen

menjadi US$41,28 per barel. Harga ini merupakan yang terendah sejak Agustus

2016 lalu .

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian

pemerintah di negara manapun terutama di negara sedang berkembang seperti

Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting bagi pemerintah

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar,

mayoritas tinggal di daerah perdesaan yang sulit untuk diakses bahkan kota besar

seperti Jakarta juga masih sangat banyak ditemukan masyarakat miskin.

Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya

adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Persoalan kemiskinan juga

dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum

yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin

meningkat setiap tahunnya (Ayu, 2018). Hidup miskin bukan hanya berarti hidup

di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi,

informasi, teknologi, dan modal.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara

berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan

dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi

dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau

jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat

multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia

mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan

makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar

1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu

memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada

dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh

bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup

orang miskin. Untuk itu, disamping data jumlah dan persentasenya, profil serta

karakteristik penduduk miskin juga dirasakan penting untuk diketahui.

Dalam menganalisa ciri-ciri kemiskinan, ada dua pendekatan yang

digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut,

cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan,

pemukiman, kesehatan, dan pendidikan sedangkan, kemiskinan relatif berkaitan

dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Walaupun sudah

banyak program-program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan,

namun masalah ini tak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini

disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata

sangat kompleks. Pendekatan dan penyelesaiannya tidak hanya dilakukan dari

segi ekonomi saja namun segi sosialnya harus dipertimbangkan. Faktor utama

penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah seperti keadaan alam,

iklim dan bencana alam (Tri Wahyu, 2011). Selain itu, tidak terjadinya pemerataan

hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan

(Al Arif, 2010).

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari beberapa aspek antara

lain aspek demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Secara

demografi, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak

dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Dari aspek pendidikan, kepala

rumah tangga miskin mempunyai rata-rata lama sekolah lebih rendah dibanding

kepala rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, dari aspek ketenagakerjaan

sebagian besar kepala rumah tangga miskin bekerja pada sektor pertanian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu data dan

informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian

sekolah (HLS) mewakili dimensi pendidikan, dan rata-rata pengeluaran per kapita

disesuaikan yang mewakili dimensi hidup layak. HLS merupakan salah satu

indikator pada dimensi pendidikan yang masih rendah pencapaiannya. Kualitas

sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks

pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan

berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang

rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, yang mengakibatkkan

semakin banyak jumlah penduduk miskin. Sehingga dengan rendahnya Harapan

Lama Sekolah menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Masalah pengupahan tentunya juga menjadi masalah yang krusial dalam

kemiskinan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan

berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah

sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan

dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah

secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas

sumber daya manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan yang tinggi yang dimiliki

oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya

kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan

yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah,

maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah

pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum

dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat terjadi disebabkan

oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukan bahwa

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

(Sukirno,1997).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan

lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius

dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah

pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada

tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan

berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang,

angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh ”terbatasnya

permintaan” tenaga kerja, yang selanjutnya semakin diciutkan oleh faktor-faktor

eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya

masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah

mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya,

penyedian lapangan kerja (Todaro, 2000).

Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan

tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Mankiw, 2006:487).

Dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja

merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi

tersebut. Dengan menelaah hubungan antara produksi barang-barang dan

permintaan tenaga kerja, akan dapat diketahui faktor yang menentukan upah

keseimbangan.

Hal senada juga di sampaikan (Alhudori, 2017), pengangguran bisa

disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya,

sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Selain itu adanya industri

yang bangkrut sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti,

semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan tingkat

kemiskinan.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap

kemiskinan diantaranya adalah Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum

Provinsi, dan Tingkat Pengangguran. Berdasarkan latar belakang diatas maka

penulis tertarik untuk membahas mengenai tingkat kemiskinan di 33 Provinsi

Indonesia. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana

pengaruh variabel Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi

(UMP), dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 33 Provinsi

Indonesia. Oleh karenanya maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Angka

Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran

terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2010-2019 (Studi Kasus 33

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah in-konsistensi hubungan antara Angka Harapan Lama

Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat

Kemiskinan di Indonesia, menjadi suatu masalah yang perlu untuk dilakukan

penelitian lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada variabel Angka

Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran

terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2010 – 2019.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dan dengan asumsi Ceteris

Paribus, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum

Provinsi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 33

Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019 ?

2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah Terhadap Tingkat

Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019?

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan

di 33 Provinsi di Indonesia pada Periode 2010 - 2019?

4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dan dengan asumsi Ceteris Paribus,

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh secara parsial antara variabel Angka

Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran

dengan variabel Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

2. Menganalisis bagaimana pengaruh secara simultan antara variabel Angka

Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran

dengan variabel Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai saran dan implementasi ilmu

pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan dan perekonomian serta

memberikan pembuktian yang empiris hubungan antara variabel-variabel Angka

Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran

terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

1. Manfaat Bagi Pengambil Kebijakan (Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan

masukan bagi Pemerintah Indonesia mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kemiskinan pada Provinsi tersebut dan merumuskan

kebijakan - kebijakan yang nantinya bisa di canangkan oleh pemerintah

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini erat hubungannya terhadap bidang ilmu ekonomi, maka

diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan ataupun rujukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berarti tidak memiliki cukup harta benda atau

pendapatan untuk kebutuhan seseorang. Kemiskinan dapat mencakup

elemen sosial, ekonomi, dan politik (World Bank, 2010).

Kemiskinan absolut adalah kurangnya sarana yang diperlukan

untuk memenuhi kebutuhan dasar pribadi, seperti makanan, pakaian,

dan tempat tinggal. Ambang batas di mana kemiskinan absolut

didefinisikan selalu hampir sama, terlepas dari lokasi atau era permanen

seseorang.

Di sisi lain, kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang tidak dapat

memenuhi tingkat standar hidup minimum, dibandingkan dengan orang

lain pada waktu dan tempat yang sama. Oleh karena itu, ambang batas

di mana kemiskinan relatif didefinisikan bervariasi dari satu negara ke

negara lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Misalnya,

seseorang yang tidak mampu membeli rumah lebih baik daripada tenda

kecil di lapangan terbuka akan dikatakan hidup dalam kemiskinan

relatif jika hampir semua orang di daerah itu tinggal di rumah bata

bidang terbuka (misalnya, dalam suku nomaden).

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah berusaha mengurangi

kemiskinan. Menyediakan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang tidak

dapat memperoleh penghasilan yang memadai dapat terhambat oleh

kendala pada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan,

seperti korupsi, penghindaran pajak, persyaratan hutang dan pinjaman

dan oleh aliran otak para profesional kesehatan dan pendidikan. Strategi

meningkatkan pendapatan untuk membuat kebutuhan dasar lebih

terjangkau biasanya mencakup kesejahteraan, kebebasan ekonomi dan

menyediakan layanan keuangan.

Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Timur, Indonesia –

kepulauan yang mencakup lebih dari 300 suku – telah memperlihatkan

pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sejak krisis finansial Asia di

akhir 1990an. PDB nasional Indonesia nasional terus meningkat, dari

$823 pada tahun 2000 menjadi $3.932 pada 2018.

Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar

keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan

paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil

mengurangi kemiskinan lebih dari setengah sejak tahun 1999, menjadi

9,4% pada tahun 2019.

Meski tengah berlangsung ketidakpastian global, proyeksi ekonomi

kuat, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kokoh, pertumbuhan

ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 5,2% pada tahun 2019.

Rencana ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan

jangka panjang untuk tahun 2005-2025. Rencana ini dibagi dalam

periode lima tahun, masing-masing dengan prioritas pembangunan yang

berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah saat ini – yang

merupakan tahap ketiga dari rencana jangka panjang – terentang antara

tahun 2010-2020, berfokus antara lain pada pembangunan infrastruktur

dan peningkatan program bantuan sosial untuk pendidikan dan

pemeliharaan kesehatan. Pengalihan anggaran belanja negara tersebut

bisa dilakukan setelah pemerintah mereformasi kebijakan subsidi energi

yang telah berlangsung lama. Kini pemerintah bisa berinvestasi lebih

besar pada program-program yang memberi dampak langsung pada

masyarakat miskin dan hampir miskin. Namun masih ada berbagai

tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia.

Dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, masih ada sekitar 25,9

juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data

Maret 2018, sekitar 20.19% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh

miskin karena pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis

kemiskinan.

Kemitraan antara Indonesia dan Kelompok Bank Dunia telah

berlangsung selama enam dekade dan menjadi salah satu model

layanan pengetahuan dan dukungan implementasi. Sejak tahun 2004,

dukungan Bank Dunia bersandar pada agenda kebijakan pemerintah

Indonesia, sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan

menengah.

Pada Desember 2010, setelah melakukan konsultasi dengan

berbagai pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan

sektor swasta, Dewan Direksi Bank Dunia menyetujui Kerangka

Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) untuk

Indonesia, yang mengikuti prioritas Indonesia dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tujuan utama CPF adalah mendukung pemerintah Indonesia untuk:

memberantas kemiskinan ekstrem, membangun kesejahteraan, serta

menurunkan tingkat ketimpangan. Strategi dibagi menjadi enam sektor

yang didukung oleh dua pilar.

Enam sektor:

1) Infastruktur

2) Energi yang berkelanjutan dan akses universal

3) Ekonomi dan perhubungan maritime

4) Pemberian layanan umum

5) Lanskap berkelanjutan

6) Mengumpulkan lebih banyak dan melakukan belanja dengan

Pilar pendukung:

1) Pihak swasta

2) Pemerataan kesejahteraan, kesetaraan, dan inklusi.

Pada tahun 2011, Bank Dunia mendukung pengembangan dua

lapangan panas bumi: Ulubelu di Lampung di bagian selatan Pulau

Sumatera (kapasitas 110 MW), dan Lahendong di Sulawesi Utara

(kapasitas 40 MW). Baru-baru ini, pada tahun 2017, Bank Dunia

memberikan hibah untuk mendukung Geothermal Energy Upstream

Development Project, untuk mendukung pengeboran eksplorasi yang

disponsori pemerintah dan memfasilitasi investasi dalam pembangkit

listrik geotermal. Pemerintah Indonesia sedang merencanakan

Geothermal Resource Risk Mitigation Facility yang baru, agar

membuka investasi melalui mitigasi risiko untuk eksplorasi dan

pengeboran produksi awal dengan menyediakan dana eksplorasi untuk

para pengembang panas bumi. Ini akan memungkinkan investor untuk

membuktikan sumberdaya yang cukup untuk menarik keuangan

komersial untuk pengembangan skala besar. Diharapkan fasilitas ini

akan mengarah pada pengembangan lebih dari 600 MW kapasitas panas

bumi baru.

Meningkatkan modal manusia adalah agenda penting bagi

Indonesia, dan Bank Dunia membantu meningkatkan kualitas

pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil. Program KIAT Guru

tunjangan untuk meningkatkan kinerja guru. Program ini telah

dilaksanakan di lebih dari 200 sekolah dan kepuasan masyarakat

terhadap kehadiran guru telah meningkat dari 68% pada tahun 2016

menjadi 90%, dan kinerja layanan guru dari 55% menjadi 91%.

Mengakui pentingnya membantu mereka yang membutuhkan untuk

membantu diri mereka sendiri, Bank Dunia mendukung Program

Keluarga Harapan pemerintah, yang berusaha mengakhiri rantai

kemiskinan di antara penduduk termiskin di Indonesia.

Sesi pengembangan keluarga dan bahan belajar yang

dikembangkan bersama Bank Dunia dimasukkan dalam program ini,

untuk membantu para ibu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang

kesehatan dan gizi, praktik pengasuhan yang baik, perlindungan anak

dan manajemen keuangan. Program ini saat ini membantu 3,5 juta

keluarga meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan anak-anak

mereka, dan pemerintah berencana untuk memperluas program tersebut

Program-program Bank Dunia berupaya menjawab berbagai

tantangan yang Indonesia hadapi. Program Generasi menyediakan hibah

berbasis insentif bagi masyarakat untuk mengatasi tiga sasaran MDG

yang masih tertinggal: kesehatan ibu, kesehatan anak dan pendidikan

universal. Generasi aktif di lebih dari 5,000 desa di 11 provinsi, dan

membantu hampir lima juta orang. Beberapa program yang dihasilkan

telah membantu ratusan ribu anak menerima imunisasi, memberi solusi

malnutrisi dan memastikan hampir 1 juta ibu hamil mendapat asupan

zat besi tambahan.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 500 pemerintahan lokal

yang punya potensi untuk mempercepat pertumbuhan di wilayahnya.

Local Government Decentralized Project bekerja dengan pemerintahan

kabupaten/kota dalam memastikan alokasi anggaran dari pemerintah

pusat untuk investasi infrastruktur digunakan sepenuhnya, sambil terus

berupaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Dukungan

pemerintah terus menguat dengan pendekatan hasil berbasis verifikasi

yang sedang dikembangkan untuk 30 provinsi, dengan target mencapai

450 kabupaten/kota pada 2018.

Kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh

seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan

sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan

kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2000).

Kemiskinan adalah jumlah keluarga miskin prasejahtera yang

tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya; tidak mampu

makan 2 kali sehari; tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,

bekerja dan bepergian; bagian tertentu dari rumah berlantai tanah; dan

tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan (Badan

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2002).

Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok

orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak- hak

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman

dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan

maupun laki- laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat

miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara

lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan

pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human

capability approach) dan pendekatan objektif dan subjektif (Badan

sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang

yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. (PP No.

42 Tahun 1981). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per

kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan

susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum

untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (Badan Pusat

Statistik, 2010).

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51

jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Dalam

mengukur kemiskinan ini, BPS menggunakan pendekatan kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dimaknai

sebagai “kurangnya kesejahteraan” dan “kesejahteraan sebagai

menurunnya kesejahteraan. Keduanya saling terkait dan memandang

masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda. Definisi yang luas

dari kemiskinan ini adalah “kurangnya kesejahteraan”, dimana ada

saling tukar dalam konsep ini. Misalnya apabila masyarakat sangat

kurang sejahtera, berarti masyarakat miskin (Gonner, 2007). Disisi lain,

apabila mereka berada dalam kondisi yang sangat sejahtera, maka

hidupnya ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan

(Albornoz, 2007).

b. Pengukuran Angka Kemiskinan menurut TNP2K Garis Kemiskinan Internasional

Definisi kemiskinan ekstrem (extreme poverty) melalui acuan

tahun dasar 2011 adalah mereka yang hidup di bawah $1,9 PPP per

hari. Sejarah awal dari penggunaan dolar PPP bermula dari publikasi

Bank Dunia tahun 1990, World Development Report. Pendekatan garis

kemiskinan internasional di dalam menentukan garis kemiskinan suatu

negara merupakan suatu cara tidak langsung di dalam mengukur tingkat

kemiskinan. Perkiraan semacam ini terutama sekali dilakukan untuk

studi perbandingan antar negara di samping memperkirakan tingkat

kemiskinan global. Namun tidak jarang pula hal ini dilakukan untuk

memperkirakan tingkat kemiskinan suatu negara tertentu (Edi Santosa,

internasional, Bank Dunia pada 1990 menggunakan sampel GK

nasional dari 33 negara. Selanjutnya, terdapat 8 negara termiskin yang

menjadi dasar GK internasional $1 PPP per hari (Kenya, Nepal,

Tanzania, Bangladesh, Indonesia, Moroko, Filipina, Pakistan).

1) Konsep Purchasing Power Parity (PPP)

Analisis kemiskinan global membutuhkan suatu ukuran tingkat harga

barang dan jasa yang dapat dibandingkan antar-negara. PPP merupakan

indeks harga antar-negara yang merupakan ukuran sejumlah uang yang

diperlukan untuk membeli barang dalam jumlah yang sama secara riil

relatif terhadap negara pembanding, dimana umumnya menggunakan

perbandingan dengan Amerika Serikat (Deaton & Aten, 2017). Konsep

PPP terkait erat dengan definisitingkat harga ditiap negara yang

merupakan harga rata-rata tertimbang dari sejumlah barang

menggunakan jenis barang dan bobot yang sama di antara

negara-negara tersebut (Feenstra & Taylor, 2017).

Selanjutnya, diasumsikan bahwa PPP akan berlaku sepanjang tingkat

harga di beberapa negara tersebut terbanding dalam satuan unit nilai

tukar yang sama. Gambaran sederhana terkait konsep PPP adalah apabila

harga satu buah pisang di Amerika Serikat adalah US$ 1, sedangkan

harga pisang yang sejenis di Indonesia adalah Rp500, maka PPP adalah

US$ 0,002/Rupiah. Sumber informasi untuk nilai tukar PPP untuk GK

internasional adalah International Comparison Program (ICP), yang

negara dalam ICP yang terkini, tahun 2011, terdiri dari 199 negara atau

setara dengan 97 persen jumlah penduduk dunia atau sekitar 99 persen

produk domestik bruto dunia (World Bank, 2010).

Penggunaan nilai tukar mata uang dalam PPP berbeda dengan

pemahaman kurs mata uang secara nominal. Pada laporan ICP tahun

dasar 2011, kurs nilai tukar Rupiah per dolar Amerika secara nominal

adalah Rp8.770. Apabila GK internasional tahun dasar 2011 senilai

$1,9 PPP per hari, maka konversi GK internasional ke nilai rupiah tidak

bersandar pada kurs nominal Rp8.770 per dolar Amerika tersebut.

Namun, konversi ke nilai tukar menggunakan kolom konversi kurs nilai

tukar PPP pada tabel pengeluaran individu konsumsi rumah tangga di

Penghitungan angka kemiskinan untuk Indonesia melalui GK

internasional lebih spesifik, karena terdiri dari dua garis menurut

wilayah untuk mempertimbangkan penyesuaian bias wilayah perkotaan

dan perdesaan (Chen & Ravallion, 2010). Rasio GK internasional

wilayah perkotaan dan perdesaan sama dengan rasio GK perkotaan dan

perdesaan sebagaimana GK nasional yang dihitung oleh BPS, yakni

sebesar 1,19. Besarnya nilai tukar $1 PPP per hari pada tahun dasar 2011

ditampilkan pada Tabel 1 (Ferreira, et al., 2010).

2) Penghitungan Garis Kemiskinan Nasional Indonesia

Pendekatan cost of basic need (CBN) adalah metode pengukuran

kemiskinan yang secara resmi dirilis oleh BPS. Pendekatan ini

menghitung biaya pada komponen pengeluaran konsumsi makanan

untuk mendapatkan kebutuhan gizi minimum yang setara dengan 2.100

kalori per orang per hari (Haughton & Khandker, 2010). Kemudian,

biaya pada sejumlah pengeluaran non-makanan esensial dilibatkan

dalam penghitungan keseluruhan (total) untuk melengkapi biaya

konsumsi makanan (BPS, 2016). Nilai kebutuhan minimum kelompok

non-makanan terhadap total pengeluaran yang diperoleh dari hasil

survei paket komoditi kebutuhan dasar (SPKKD). Sumber data dalam

penghitungan GK nasional adalah modul konsumsi yang terdapat pada

survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Penghitungan pengeluaran

konsumsi makanan dalam GK nasional melibatkan 52 komoditi,

sedangkan item pengeluaran non-makanan yang menjadi bagian

penghitungan GK nasional mencakup 51 jenis untuk di wilayah

perkotaan dan 47 jenis untuk di wilayah perdesaan (BPS, 2016).

3) Angka Kemiskinan Berdasarkan Dua Pendekatan Penghitungan Garis Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan antar-tahun berdasarkan dua jenis

GK dapat dilihat pada Gambar 1. Sebelum tahun 2012, angka

kemiskinan yang dihitung menggunakan GK nasional yang dirilis oleh

BPS lebih rendah daripada tingkat kemiskinan yang dihitung dengan

GK internasional ($1,9 PPP per hari). Kemudian, sejak tahun 2012

terlihat bahwa tingkat kemiskinan berdasarkan GK Nasional lebih

tinggi. Berdasarkan fakta ini, artinya GK nasional memiliki nilai yang

Ilustrasi distribusi pengeluaran per kapita secara spesifik pada

tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2. Distribusi pengeluaran

konsumsi per kapita di Indonesia cenderung right-skewed. Data yang

digunakan adalah Susenas Maret 2019. Rata-rata pengeluaran konsumsi

per bulan secara nasional adalah Rp1.165.241 per kapita (BPS, 2019).

Melalui ilustrasi ini, maka dapat dilihat tingginya jumlah penduduk

dengan pengeluaran konsumsi per kapita yang berada di bawah rata-rata

GK nasional yang dihitung BPS lebih tinggi daripada GK

internasional $1.9 PPP per hari tahun dasar 2011. Angka kemiskinan

berdasarkan GK nasional tahun 2019 adalah 9,41 persen (BPS, 2019).

Dengan menggunakan acuan tingkat inflasi IHK dan GK internasional

$1,9 PPP per hari tahun dasar 2011, estimasi angka kemiskinan

menggunakan GK internasional $1,9 PPP per hari adalah 3,5 persen.

Besarnya nilai GK nasional BPS adalah Rp 425.250 per bulan per

kapita atau ekuivalen dengan GK Internasional $2,5 PPP per hari.

Standar GK yang dapat dipergunakan untuk mengukur angka

kemiskinan kerap dipertanyakan, mengingat keberadaan dua jenis GK

yang tersedia untuk Indonesia. Pertama, GK nasional yang dirilis oleh

BPS, kemudian yang kedua adalah GK internasional yang dikeluarkan

oleh Bank Dunia. Kedua jenis GK ini disusun menurut tujuan yang

berbeda. GK nasional merupakan acuan penghitungan angka

kemiskinan untuk memantau perkembangan pencapaian pembangunan

terkait indikator kemiskinan dengan batas biaya hidup minimum.

Tindak lanjut dari hasil estimasi angka ini kemudian diterjemahkan

dalam sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan. Sementara

itu, GK internasional disusun sebagai bagian dari perangkat analisis

kemiskinan antar- negara, dimana dibutuhkan keterbandingan pilihan

komoditi dan harga melalui penghitungan PPP.

AS.Namun, perlu menggunakan nilai tukar PPP yang merujuk pada

publikasi ICP sesuai tahun dasar yang ditetapkan dengan menerapkan

tingkat inflasi IHK, misalkan pada tahun 2011.

Wacana yang terus berkembang adalah pilihan GK nasional yang

dipakai untuk menghitung angka kemiskinan lebih rendah daripada GK

internasional. Faktanya, secara gradual tingkat kemiskinan yang

dihitung menurut GK internasional menurun lebih cepat dari tahun ke

tahun daripada angka kemiskinan yang menggunakan GK nasional.

Bahkan, mulai dari tahun 2012, angka kemiskinan berdasarkan GK

internasional lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka

kemiskinan yang menggunakan GK nasional. Sehingga, besaran nilai

GK nasional Indonesia yang dihitung oleh BPS sejak tahun 2012 masih

lebih tinggi dibandingkan dengan GK internasional.

c. Jenis-jenis Kemiskinan

1) Kemiskinan Subjektif

Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang terjadi karena setiap

orang mendasarkan pemikiranya sendiri dengan menyatakan bahwa

kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun sebenarnya

tidak terlalu miskin.

2) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah seseorang (keluarga) yang memiliki

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan

pendidikan mereka.

3) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena

adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya

ketimpangan pendaptan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

4) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan

alam yang miskin atau langka sumber daya alam (SDA), sehingga

produktivitas masyarakat menjadi rendah.

5) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena sikap dan

kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari

budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki

taraf hidup dengan tata cara modern.

6) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang terjadi karena ketidak mampuan sistem atau

struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang

d. Ukuran Kemiskinan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur

kemiskinan berdasarkan dua kriteria yaitu (Suryawati, 2005):

1. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga yang

tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama

dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari

satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih

dari 80% dan berobat ke Puskesmas bila sakit.

2. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), yaitu keluarga yang tidak

berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik,

minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli

pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per

segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10

sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5

sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga

mempunyai penghasilan rutinatau tetap, dan tidak ada yang sakit

selama tiga bulan.

e. Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut

Hartomo dan Aziz (Dadan Hudyana, 2010) yaitu :

rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan

tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan

atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan

kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib)

menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah

untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya

tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini

sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya

miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan

bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan

lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil

kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan

keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak

diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan

kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin

meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi, juga

mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh

kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran

ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya

penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya

(Suryadiningrat Dadan Hudayana, 2010) :

1. Keengganan bekerja dan berusaha,

2. Kebodohan,

3. Motivasi rendah,

4. Tidak memiliki rencana jangka panjang,

5. Budaya kemiskinan, dan

6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan

Penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang

belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk

miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi

dari penduduk miskin di daerah perkotaan (Rencana Kerja Pemerintah

berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong

penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga

miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu

menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan,

air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di

lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai.

Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada

masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan

yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih

2. Angka Harapan Lama Sekolah

a. Pengertian Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai pendidikan

formal yang digunakan penduduk dalam jumlah tahun. Cakupan penduduk

yang dihitung adalah usia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama

sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Dimensi pendidikan

ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan

yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat

Statistik , 2010).

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang

dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di

Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang

penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat

didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS

merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. Angka ini diperoleh dengan 34 cara membagi banyaknya

partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah

penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t. Sebagai catatan

indikator ini dianggap peka dalam menggambarkan variasi antar provinsi.

kemiskinan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar.

Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk

kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk

mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan

yang berkelanjutan. (Todaro dan Smith, 2006). Pendidikan mempunyai

pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel

pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi

(Hermanto dan Dwi, 2007).

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan

di Indonesia diantaranya adalah (Darisandi, 2005) :

1) Perbedaan tingkat sosial. Pernyataan World Development Report bahwa

pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan

menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak

tersebar secara merata dan golongan miskin paling sedikit mendapat

bagian. Kasus ini dapat ditemukan di Indonesia yang pendidikannya belum

merata antara masyarakat miskin dan golongan masyarakat menengah ke

atas.

2) Keadaan geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia yang cukup luas

sebagai negara kepulauan ternyata menjadi salah satu penghambat

pemerataan pembangunan pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa

pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan optimal

sekali, baik secara fisik maupun non fisik.

3) Sebaran sekolah tidak merata. Sebagian besar pendirian lembaga

pendidikan masih berada dan berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan

minat untuk membangun lembaga pendidikan di daerah pedesaan masih

sangat kurang. Kemudian pembangunan sekolah yang hanya terpusat di

Wilayah Barat khususnya Pulau Jawa membuat sebaran sekolah menjadi

tidak merata. Padahal dengan kebutuhan pendidikan yang sangat besar di

Indonesia Timur seharusnya di prioritaskan pembangunan yang cukup besar

pula.

Angka Harapan Lama Sekolah mengindikasikan makin tingginya

pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi

angka harapan lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan

yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang,

baik pola pikir maupun pola tindakannya. (Hastarini, 2005),

mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih

tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki

pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang 36

pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata

jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke

atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun

mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah

setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Hubungan Angka Harapan Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam

mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak

langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum,

maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan

ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka

dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin,

1999).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan

dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong

peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil

yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan

produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia

memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada

akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan

3. Upah Minimum Provinsi

a. Pengertian Upah Minimum Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7

tahun 2013 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas

upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur

sebagai jaringan pengaman. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP)

adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu

provinsi.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang

telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa

dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi

pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak

menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai

alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja

(Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 2010:1). Di Indonesia, pemerintah

mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah

minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik

Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan sebesar . Dalam Pasal 1 Ayat

1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum

didefinisikan sebagai ” Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok

(Studi Waisgrais, 2003) menemukan bahwa kebijakan upah

minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan

upah yang terjadi pasar tenaga kerja. Studi Askenazy (2003) juga

menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Implikasi upah

minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang

kompetitif. Fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia masih lebih

rendah dibandingkan dengan nilai IPM negara- negara ASEAN lainnya

kecuali Laos, Kamboja, dan Myanmar. Capaian prestasi pembangunan

manusia Indonesia sudah tertinggal jauh dibanding negara-negara

tetangga, yaitu di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia yang sudah

masuk pada kategori High Human Developtment, sementara Indonesia

masih pada kategori Medium Human developtment. Kondisi ini secara

langsung juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di

Indonesia masih relatif rendah.

Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya

tidak pernah fleksibel dan cenderung terus- menerus turun karena lebih

sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan

institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh (Todaro,

2000;327). Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda

formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak

memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat

pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan

bertambah buruk Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam

2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari

diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja

profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.

Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai

pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-

pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan

lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran

keatas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja

kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan

antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai

tidak tetap. (Sukirno, 2008:350- 351).

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada

pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk

tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan" (Undang-Undang Tenaga

Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30). Pemberian upah kepada

imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya

yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan

tergantung pada:

1) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;

2) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum

pekerja;

3) Produktivitas marginal tenaga kerja;

4) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat

pengusaha;

5)

Perbedaan jenis pekerjaan.Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap

sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan

produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat

dibedakan dua macam yaitu:

1) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;

2) Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari

Undang Repubik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai ”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap…”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang

diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut (Volume 8, 2012 201). Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar

kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada