PENDUGAAN SIMPANAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN LAHAN PADA TEGAKAN JATI(Tectona grandis)

DI KPH BLITAR, PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

Oleh : Ma’ruf Hadi

E14102017

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

Ma’ruf Hadi, E14102017. Pendugaan Simpanan Karbon di Atas Permukaan

Lahan Pada Tegakan Jati (Tectona grandis) di KPH Blitar, Perhutani Unit II Jawa Timur. Dibawah bimbingan Dra. Sri Rahaju, M.Si.

RINGKASAN

Di dunia ini pencemaran udara karena gas-gas emisi terutama karbondioksida terus meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran akan masa depan bumi karena luas hutan yang ada tidak mampu menyerap gas-gas emisi tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki luasan hutan tropis yang tinggi sehingga kemampuan untuk menyerap karbon juga tinggi. Hutan menyerap karbon melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk biomassa. Pengukuran terhadap biomassa dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar simpanan karbon per satuan luas yang tersimpan dalam hutan. Simpanan karbon pada hutan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur tanaman, tingkat kesuburan tanah atau habitat tempat tumbuh, dan jarak tanam atau kerapatannya. Selain itu potensi karbon juga tersimpan pada tumbuhan bawah, semak, serasah, dan liana. Karena itu tidak dapat diabaikan karena dapat membuat perhitungan biomassa total hutan menjadi underestimate. Tujuan penelitian ini adalah untuk menduga potensi karbon yang tersimpan dalam pengelolaan hutan tanaman Jati di KPH Blitar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli sampai Agustus 2006. Obyek dalam penelitian ini adalah tegakan hutan tanaman Jati (Tectona grandis) mencakup tumbuhan bawah dan serasahnya. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif Volume Lokal, pita ukur, kompas, timbangan, tali, kantong plastik dan kertas, oven, sabit, gunting, dan alat tulis.

Pengumpulan data dengan cara membuat plot ukur ukuran 20 m x 50 m sebanyak 3 ulangan untuk masing-masing KU dan bonita. Untuk pengambilan data tumbuhan bawah dibuat plot ukuran 0,5m x 0,5m sebanyak 10 ulangan. Plot ini diletakkan didalam plot besar. Data primer tumbuhan bawah yang diperoleh dihitung berat basahnya dan contoh yang diambil dikeringtanurkan kemudian dihitung persen kadar air yang digunakan untuk menghitung berat kering total plot

per kelas umur. Pengukuran pada tegakan Jati di KU 1 dengan menebang 3 pohon lalu dicari faktor konversi berat basah ke berat kering. Untuk pendugaan biomassa pada KU II dan seterusnya diperoleh dari hasil perkalian antara volume rata-rata pohon dengan berat jenisnya. Volume pohon dicari dengan mengukur keliling pohon dan menggunakan bantuan tarif volume lokal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata potensi simpanan karbon pada hutan Jati dari KU I sampai KU VI berturut-turut adalah 14,95; 37,83; 65,94; 46,12; 63,92; dan125,26 ton/hektar. Simpanan karbon pada tegakan Jati dipengaruhi umur dan kualitas tempat tumbuh atau bonita. Secara umum simpanan karbon meningkat sejalan dengan meningkatnya kelas umur dan semakin baiknya kualitas tempat tumbuh. Sedangkan peningkatan simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah sangat dipengaruhi oleh umur tegakan dan penutupan tajuk. Terbukanya areal hutan akibat penjarangan mengakibatkan penutupan tajuk berkurang dengan semakin bertambahnya kelas umur sehingga pada kelas umur tua sinar matahari yang mencapai lantai hutan lebih besar dibandingkan pada kelas umur muda, dalam pertumbuhannya tumbuhan bawah sangat memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis maupun perkecambahan. Potensi simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah terbesar terdapat pada KU VI yaitu 1,779 ton/hektar dan terendah pada KU I yaitu 0,489 ton/hektar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa potensi simpanan karbon di atas lahan pada tegakan Jati dipengaruhi oleh umur dan kondisi tempat tumbuh. Pada umumnya peningkatan simpanan karbon sejalan dengan meningkatnya umur dan semakin baiknya (tingkat kesuburan) kondisi tempat tumbuh. Tumbuhan bawah dan serasah memberi sumbangan yang relative kecil terhadap total karbon Perbedaan jumlah tumbuhan bawah dipengaruhi umur tegakan dan penutupan tajuk.

PENDUGAAN SIMPANAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN LAHAN PADA TEGAKAN JATI (Tectona grandis)

DI KPH BLITAR, PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

Skripsi :

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Oleh : Ma’ruf Hadi

E14102017

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

Judul Penelitian :PENDUGAAN SIMPANAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN LAHAN PADA TEGAKAN JATI (Tectona grandis) DI KPH BLITAR, PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

Nama : MA’RUF HADI NRP : E14102017

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

( Dra. Sri Rahaju, MSi ) NIP . 131 915 303

Mengetahui:

Dekan Fakultas Kehutanan

( Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS ) NIP . 131 430 799

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya bagi seluruh ciptaan-Nya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang

senantiasa istiqamah sampai akhir jaman. Penelitian ini dengan judul

” Pendugaan Simpanan Karbon di atas Permukaan Lahan pada Tegakan Jati (Tectona grandis) di KPH Blitar, Perhutani Unit II Jawa Timur”

bertujuan untuk menduga potensi karbon pada tegakan Jati pada berbagai tingkat umur dan bonita yang berbeda. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang simpanan karbon pada tegakan Jati .

Penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengelolaan hutan. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih kurang dari kesempurnaan sehingga perlu dikembangkan lagi untuk kesempurnaannya. Namun demikian penulis berharap karya kecil ini tidak mengurangi hakikat kebenaran ilmiahnya dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amien.

Bogor, Maret 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 1983. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Suyadi dan Ibu Siti Chorifah.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis, yaitu TK Darma Wanita Tulungrejo 1 pada tahun 1989-1990, SD Negeri Tulungrejo 1 tahun 1990-1996. Kemudian penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Gandusari tahun 1996-1999 dan SMU Negeri 1 Talun tahun 1996-1999-2002.

Pada tahun 2002, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Program Studi Manajemen hutan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Tahun 2005 penulis memilih Inventarisasi Hutan sebagai bidang keahlian.

Selama kuliah di Fakultas Kehutanan, penulis aktif dalam kepengurusan Asrama Sylvasari IPB (2003-2005) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fahutan IPB. Beberapa pengalaman kerja yang penulis dapatkan yaitu pada tahun 2004 mengikuti kegiatan magang di KPH Bojonegoro, tahun 2005 mengikuti Praktek Pengenalan Hutan di KPH Banyumas Timur dan KPH Banyumas Barat (Jawa Tengah) serta Praktek Pengelolaan Hutan di KPH Ngawi (Jawa Timur). Pada tahun 2006 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapang di HPH PT. Sarmiento Parakantja Timber (SARPATIM), Sampit Kalteng.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, penulis melaksanakan penelitian dengan judul : ”Pendugaan Simpanan Karbon di Atas permukaan Lahan

Pada Tegakan Jati (Tectona grandis) di KPH Blitar, Perhutani Unit II Jawa Timur” dibawah bimbingan Dra. Sri Rahaju, Msi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak terhormat, Ibu tersayang, Jahid Amarudin, Fuad Shodiq, VeIvana Pramesti dan seluruh keluarga atas segala curahan kasih sayang dan do’a pada penulis selama kuliah hingga menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Ibu Dra. Sri Rahaju, MSi selaku pembimbing, atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu, bimbingan, dan nasehat kepada penulis.

3. Bapak Ir. Sucahyo Sadiyo, MS selaku dosen penguji dari Departemen Hasil Hutan dan Bapak Ir. Rachmad Hermawan, M.Sc.F selaku dosen penguji dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak ADM KPH Blitar beserta seluruh jajarannya yang telah membantu pengambilan data di lapangan maupun di kantor KPH Blitar.

5. Rekan-rekan Ramalita (Tyo, Adit, Agus, Eko, Tayun, Katamsi, Aris, Alfa, mas Ucup, mas Ambon, mas Awang, Ramalita cewek), serta teman-teman Departemen Manajemen 39 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

6. Saudara seperjuangan di Asrama Sylvasari IPB (Iman, Agus, Suwilin, Yoga, Khasbi, Benu, Ferry, Eka, Edi, Hara, Fian, Rinaldo, Asrori, Hery, Ilyas, Ambar, Dian dan Ulil), kakak-kakakku serta adik-adikku tercinta yang telah memberi pelangi kehidupan bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikannya. Amien.

Bogor, Maret 2007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN ... v PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan penelitian ... 3 Hipotesis penelitian ... 3 Manfaat penelitian ... 3 TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Biomassa ... 4 Karbon ... 4

Pendugaan dan pengukuran biomassa ... 5

Faktor – faktor yang mempengaruhi biomassa ... 7

Hasil penelitian sebelumnya ... 8

Tinjauan umum Jati ... 13

METODE PENELITIAN Kerangka pendekatan masalah ... 16

Lokasi dan waktu Penelitian ... 16

Bahan dan Alat ... 16

Pengumpulan data ... 17

Pengolahan dan pengelompokan data ... 18

Analisis Data ... 20

KEADAAN UMUM LOKASI Kondisi fisik ... 22

Keadaan hutan ... 23

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif data ... 26

Simpanan karbon tegakan Jati ... 27

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 38

Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

DAFTAR TABEL

No. Teks Hal.

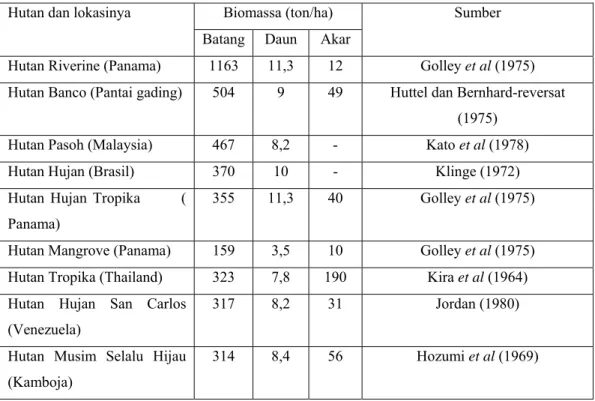

1. Biomassa (Berat kering ton/ha) dari beberapa tipe hutan tropika ... 8

2. Potensi Karbon di daerah Nunukan, Kalimantan ... 9

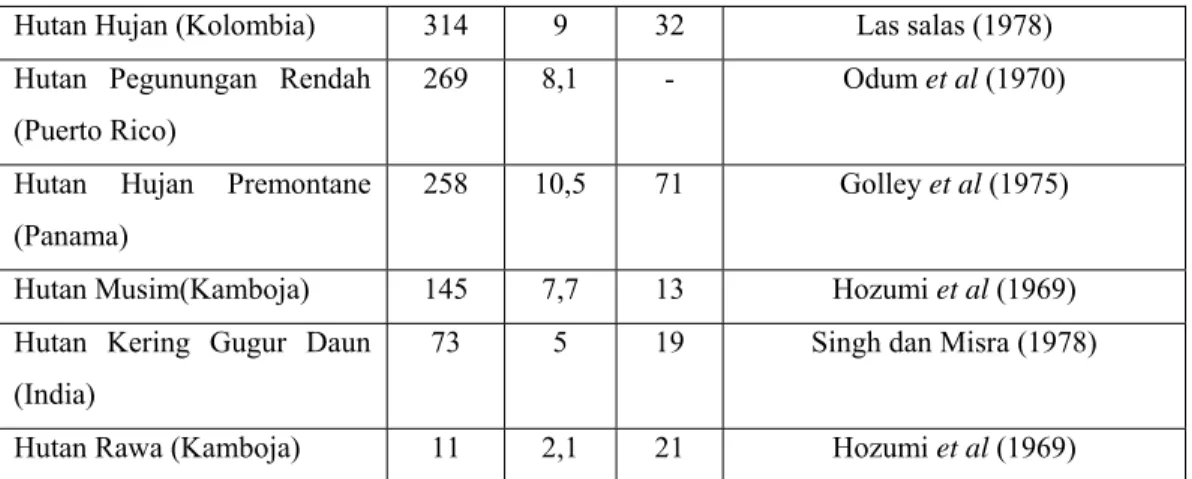

3. Biomassa total dan biomassa komersial berbagai tipe hutan ... 10

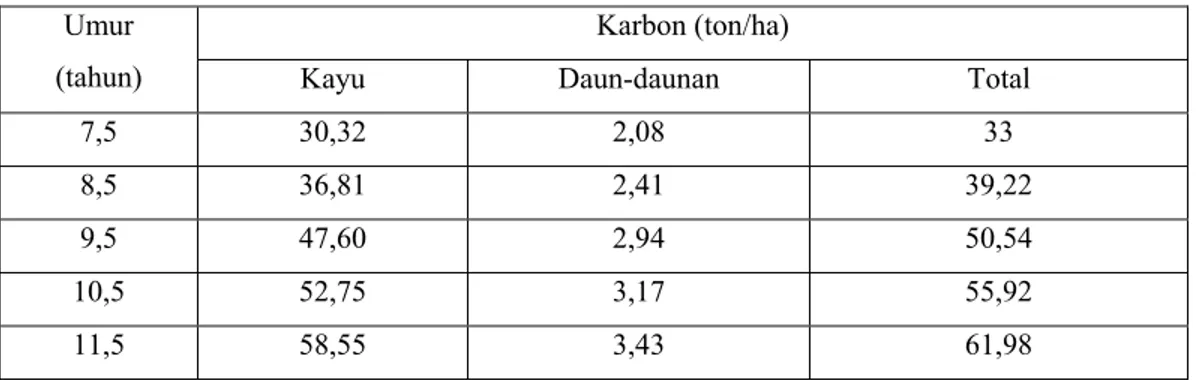

4. Biomassa dan kerapatan karbon di Nueva Ecija, Philipina... 10

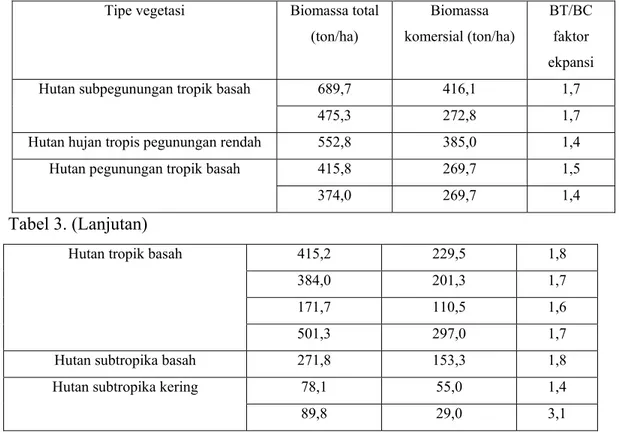

5. Simpanan karbon Jati pada berbagai umur di Terai barat, Nepal ... 10

6. Biomassa dan karbon per bagian pohon dari beberapa spesies pohon di India ... 11

7. Persamaan biomassa bagian – bagian pohon Jati dan biomassa total Jati di kawasan hutan KPH Cepu...11

8. Persamaan allometrik penduga bagian – bagian pohon di BKPH Bagan Rokan Hilir, Riau ... 12

9. Rata – rata potensi simpanan karbon pada tegakan Jati di kawasan KPH Madiun ... 12

10. Penyebaran luas baku menurut kelas hutan di kawasan hutan KPH Blitar... 23

11. Penyebaran luas hutan dirinci menurut umur dan bonita ... 26

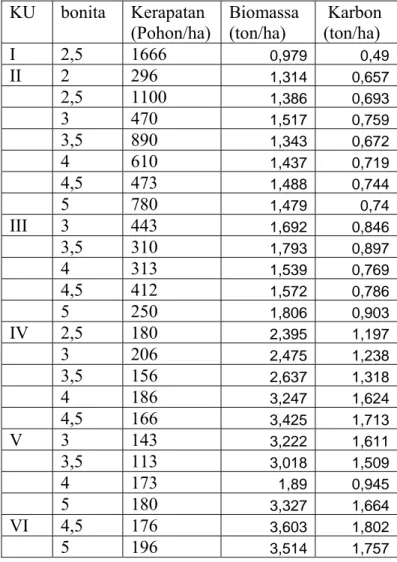

12. Simpanan karbon pada tegakan hutan di kawasan KPH Blitar dirinci menurut umur dan bonita ... 28

13. Biomassa dan karbon tumbuhan bawah.dan serasah pada tegakan Jati ... 34

14. Persentase karbon tumbuhan bawah dengan karbon total di atas lahan pada tegakan Jati ... 36

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Hal.

1. Plot ukur ukuran 20x50m dan 0,5x0,5m. ... 18

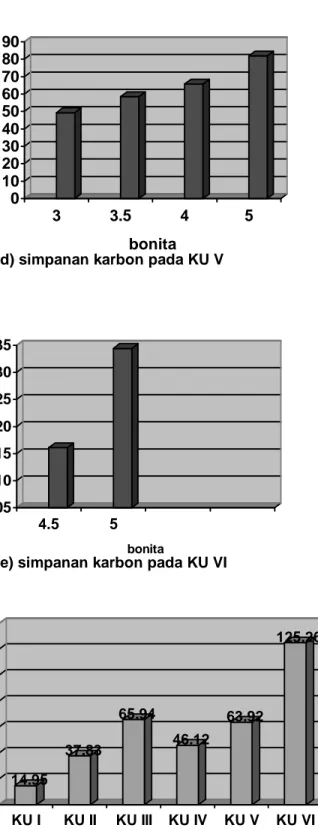

2a.Grafik simpanan karbon pada KU II. ... 29

2b.Grafik simpanan karbon pada KU III. ... 29

2c.Grafik simpanan karbon pada KU IV. ... 29

2d.Grafik simpanan karbon pada KU I. ... 30

2e.Grafik simpanan karbon pada KU I. ... 30

2f.Grafik rata-rata simpanan karbon menurut kelas umur ... 30

3. Grafik simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah dan kerapatan tegakan menurut kelas umur ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Teks Hal.

1.Analisis berat jenis. ... 42

2. Perhitungan konversi berat basah ke berat kering... 43

3. Perhitungan potensi biomassa dan karbon kelas umur (KU) I ... 43

4. Biomassa dan karbon pada KU II ... 44

5. Biomassa dan karbon pada KU III. ... 44

6. Biomassa dan karbon pada KU IV. ... 44

7. Biomassa dan karbon pada KU V. ... 44

8. Biomassa dan karbon pada KU VI. ... 44

9. Potensi simpanan karbon serasah dan tumbuhan bawah... 45

10. Tarif Volume Lokal KPH Blitar...46

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan global yang salah satunya ditandai dengan perubahan tata guna hutan untuk dikonversi menjadi area industri, pemukiman, dan berbagai kepentingan lain telah mempengaruhi keseimbangan ekosistem di bumi diantaranya perubahan iklim serta meningkatnya akumulasi karbon di udara. Pencemaran udara terutama oleh gas-gas emisi seperti Karbon dioksida, Metana, Nitrous oksida, Karbon monoksida di atmosfer yang merupakan gas limbah industri disertai ketidakmampuan hutan menyerapnya merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Hal ini meningkatkan kekhawatiran akan masa depan bumi ini. Karena itu berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas hutan yang luasannya semakin menurun sehingga tetap mampu mempertahankan fungsi ekologi hutan sebagai penyangga sistem kehidupan.

Berkaitan dengan itu ada upaya untuk mempertahankan keutuhan dan kelestarian hutan dengan diadakannya konferensi di Kyoto, Jepang yang terkenal dengan sebutan protokol Kyoto pada tahun 1997. Di dalam protokol Kyoto telah disepakati bahwa negara-negara maju (Annex 1) harus mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit sebesar 5 persen dari tingkat emisi yang dicapai pada tahun 1990. Kewajiban negara-negara maju dalam menekan emisi di negaranya dapat dilakukan melalui mekanisme pembangunan bersih atau CDM (Clean Development Mechanism). CDM adalah salah satu mekanisme yang dihasilkan dalam protokol Kyoto yang dapat diimplementasikan atau diwujudkan bersama antara negara – negara maju yang termasuk di dalam Annex 1 dengan negara – negara berkembang atau non – Annex 1 atas dasar sukarela. Mekanisme ini memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara berkembang pada berbagai sektor untuk mencapai target penurunan emisinya. Jadi penerapan CDM ini banyak manfaatnya selain membantu negara berkembang mencapai pembangunan berkelanjutan, tersedia peluang baru mendapat dana dan teknologi rendah emisi yang dapat diterapkan pada

sektor – sektor yang menjadi sumber Gas Rumah Kaca seperti pembangkit energi, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah organik, juga membantu negara maju memenuhi target penurunan emisi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai hutan yang cukup luas sangat berpeluang untuk mendapat hal tersebut karena negara- negara maju yang termasuk golongan Annex 1 dapat mengganti komitmennya dalam bentuk proyek finansial. Lalu bagaimana cara menghitung besarnya potensi hutan Indonesia dalam menyerap gas karbondioksida? Untuk itu perlu dipikirkan studi tentang kemampuan hutan dalam menghasilkan maupun menyerap karbon.

Keberadaan hutan dengan kualitas baik dan luasan yang cukup mutlak diperlukan untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Mekanisme hutan dalam menurunkan emisi gas CO2 di udara melalui beberapa cara. Pertama dengan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon melalui kegiatan reboisasi (reforestasi), penghijauan (aforestasi), dan menyimpan karbon pada kayu dan produk – produk kayu yang tahan lama. Reboisasi atau reforestasi adalah upaya penanaman kembali pada kawasan hutan yang sudah gundul atau kritis keadaan vegetasinya. Penghijauan atau aforestasi adalah penanaman pada lahan – lahan kosong di luar kawasan hutan, umumnya di perkotaan dilakukan dengan menanam pohon – pohon di pinggir jalan. Kedua menghindari pengurangan atau menjaga keberadaan karbon dalam vegetasi hutan dan tanah dengan memperlambat laju deforestasi atau perusakan hutan melalui kegiatan penebangan secara besar – besaran di luar batas kemampuan hutan untuk pulih kembali, peningkatan efisiensi pemanenan melalui perencanaan dan aturan penebangan yang baik untuk mencapai hasil optimal, perlindungan pada kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran hutan.

Simpanan karbon pada hutan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur tanaman, tingkat kesuburan tanah atau habitat tempat tumbuh, dan jarak tanam atau kerapatannya. Selain itu potensi karbon juga tersimpan pada tumbuhan bawah, semak, serasah, dan liana. Karena itu tidak dapat diabaikan karena dapat membuat perhitungan biomassa total hutan menjadi underestimate.

Studi biomassa merupakan pendekatan untuk menghitung besarnya potensi hutan dalam menyimpan karbon, karena hampir 50% dari biomassa vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon, unsur itu dapat dilepas ke atmosfer dalam bentuk CO2 apabila hutan dibakar atau ditebang habis. Penelitian ini untuk menduga besarnya potensi karbon persatuan luas yang tersimpan dalam hutan tanaman jati di KPH Blitar.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menduga potensi karbon yang tersimpan dalam pengelolaan hutan tanaman Jati.

Hipotesis Penelitian

Keragaman potensi karbon dipengaruhi oleh perbedaan umur tanaman, bonita atau tingkat kesuburan tanah, kerapatan, sistem pengelolaan, dan intensitas pemanfaatan.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi ini diharapkan akan menambah informasi data tentang simpanan karbon pada hutan tanaman Jati. Sehingga nantinya akan tercapai suatu keseimbangan antara penambahan dan pengurangan karbon dalam hutan agar tercapainya pengelolaan hutan berasas kelestarian dan manfaat yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian biomassa

Biomassa didefinisikan sebagai jumlah total berat kering semua bagian tumbuhan hidup, baik seluruh atau hanya sebagian tubuh organisme, populasi, atau komunitas yang dinyatakan dalam berat kering persatuan luas (ton/ha) (Whitten et al. 1984). Sedangkan Brown (1997) mendefinisikan biomassa sebagai jumlah total bahan organik hidup dalam pohon yang dinyatakan dalam berat kering oven per unit area.

Cintron dan Novelli (1984) dalam Istomo (2002) menyatakan bahwa biomassa adalah bobot dari bahan organik per unit luasan, yang ada dalam beberapa komponen ekosistem pada waktu tertentu yang dinyatakan secara umum dalam istilah bobot kering atau kadang-kadang ada juga yang memberikan istilah bobot kering bebas abu.

Biomassa dibedakan menjadi dua kategori yaitu biomassa di atas permukaan tanah dan biomassa di bawah permukaan tanah. Biomassa di atas permukaan tanah adalah bobot bahan organik per unit luasan pada waktu tertentu yang dihubungkan ke suatu fungsi sistem produktivitas, umur tegakan, dan distribusi organik (Kusmana et al. 1992). Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan menyerap CO2 dari udara dan mengubah bahan tersebut menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Hal ini tergantung pada luas daun yang terkena sinar matahari, intensitas penyinaran, suhu, dan ciri masing-masing tumbuhan. Lebih lanjut disebutkan bahwa jumlah biomassa di dalam hutan adalah hasil dari perbedaan antara produksi melalui fotosintesis dengan konsumsi melalui respirasi dan proses penebangan (Whitten et al.1984)

Karbon

Umumnya karbon menyusun 45 – 50 % dari biomassa tumbuhan sehingga karbon dapat diduga dari setengah jumlah biomassa. Sejak kandungan karbon di atmosfer meningkat pesat, berbagai ekolog tertarik untuk menghitung jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan. Hutan tropika mengandung biomassa dalam jumlah

yang sangat besar, sehingga hutan tropika merupakan tempat cadangan karbon yang cukup penting. Selain itu karbon juga tersimpan dalam material yang sudah mati sebagai serasah, batang pohon yang jatuh ke permukaan tanah, dan sebagai material sukar lapuk di dalam tanah (Whitmore 1985).

Pendugaan dan pengukuran biomassa

Menurut Brown (1997) ada dua pendekatan untuk menduga biomassa dari pohon yaitu pertama berdasarkan pendugaan volume kulit sampai batang bebas cabang yang kemudian dirubah menjadi jumlah biomassa (ton/ha), sedangkan yang kedua secara langsung dengan menggunakan persamaan regresi biomassa.

Tetapi yang menjadi kelemahan persamaan regresi penduga biomassa terbaru yang berlaku di daerah tropik yang dibuat Brown tidak menyertakan penduga biomassa perbagian pohon seperti untuk batang, cabang, daun, dan kulit.

Pendekatan pertama oleh Brown menggunakan persamaan dibawah ini. Biomassa di atas tanah (ton/ha)= VOB x WD x BEF

Dimana: VOB = Volume batang bebas cabang dengan kulit (m3/ha) WD = Kerapatan kayu (kg/m3)

BEF = Faktor ekspansi (Perbandingan total biomassa pohon kering oven di atas tanah dengan biomassa kering oven volume inventarisasi hutan). Nilai BEF untuk Jati sebesar 1,26 (Hendri 2001)

Dalam penelitian ini pendugaan biomassanya pada dasarnya juga menggunakan pendekatan volume seperti yang diusulkan Brown, namun dengan beberapa penyesuaian diantaranya pendugaan volume dengan menggunakan Tarif Volume Lokal Jati untuk KPH Blitar yang telah mencantumkan keliling (cm) dan volumenya (m3). Persamaan Regresi yang dibuat oleh KPH Blitar untuk Tarif Volume Lokal Jati KPH Blitar adalah V = 2,67985434 x 10-5 x K 2,170

Dimana: V = Volume (m3)

K = Keliling pohon yang diukur setinggi dada (cm). Pada penelitian ini juga tidak memakai faktor ekspansi (BEF).

Pendekatan yang kedua dengan menggunakan persamaan regresi biomassa yang didasarkan atas diameter batang pohon. Dasar dari persamaan regresi ini adalah

hanya mendekati biomassa rata-rata per pohon menurut sebaran diameter, menggabungkan sejumlah pohon pada setiap kelas diameter, dan menjumlahkan total

seluruh pohon untuk seluruh kelas diameter.

Brown telah membuat model penduga biomassa di hutan tropika dengan model pangkat Y = a Db atau dengan model polynomial Y = a + bD + cD2 berdasarkan zona wilayah curah hujan kering, lembab, dan basah. Model yang diusulkan Brown untuk zona lembab adalah:

Y = 1,242 D2 – 12,8 D + 42,69, nilai R2 = 84% (untuk model polynomial) Y = 0,118 D2,53, R2 = 97% (untuk model pangkat)

Dimana: Y = Biomassa pohon (kg)

D = Diameter rata-rata pada setiap kelas diameter (cm) R2 = Nilai koefisien determinasi

a b dan c merupakan konstanta

Menurut Chapman (1976) dalam Ojo (2003) bahwa secara garis besar metode pendugaan biomassa di atas permukaan tanah dapat dikelompokkan menjadi dua cara yaitu:

1. Metode pendugaan langsung

A. Metode pemanenan individu tanaman.

Metode ini diterapkan pada kondisi tingkat kerapatan tumbuhan / pohon cukup rendah dan komunitas tumbuhan dengan jenis sedikit. Nilai total biomassa diperoleh dengan menjumlahkan biomassa seluruh individu dalam unit area.

B. Metode pemanenan kuadrat

Metode ini mengharuskan memanen semua individu pohon dalam suatu unit area dan menimbangnya. Nilai total biomassa diperoleh dengan mengkonversi berat bahan organik yang dipanen dalam suatu unit area.

C. Metode pemanenan individu pohon yang mempunyai luas bidang dasar rata-rata.

Metode ini diterapkan pada tegakan yang memiliki ukuran yang seragam. Pohon yang ditebang ditentukan berdasarkan rata-rata diameternya dan kemudian menimbangnya. Nilai total biomassa diperoleh dengan menggandakan nilai berat rata-rata dari pohon contoh yang ditebang dengan jumlah individu dalam suatu unit area. 2. Metode pendugaan tidak langsung

A. Metode hubungan allometrik

Persamaan allometrik dibuat dengan mencari korelasi yang terbaik antar dimensi pohon (berupa diameter dan atau tinggi) dengan biomassanya. Sebelum membuat persamaan allometrik tersebut, pohon-pohon yang mewakili sebaran kelas diameter ditebang dan ditimbang. Umumnya metode ini mengikuti rumus umum yang dibuat oleh Brown yaitu Y= aDb untuk model pangkat atau

Y= a + bD + cD2 untuk model polynomial. Nilai total biomassa diperoleh dengan menjumlahkan semua berat individu pohon dari suatu unit area.

B. Metode crop meter

Metode ini dengan menggunakan seperangkat elektroda listrik yang kedua kutubnya diletakkan diatas tanah pada jarak tertentu. Biomassa tumbuhan yang terletak diantara dua elektroda dipantau dengan memperhatikan electrical capacitance dari alat tersebut.

Biomassa dapat diukur langsung dari pohon dengan membagi pohon menjadi beberapa komponen ( kayu dengan ukuran berbeda, daun, buah, dan polong) yang dicari berat basah dan berat kering dari masing-masing komponen untuk mencari perbedaan kelembaban air (Stewart et al. 1992).

Faktor-faktor yang mempengaruhi biomassa

Biomassa tegakan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti curah hujan dan suhu, selain itu juga dipengaruhi oleh umur tegakan, sejarah perkembangan vegetasi, komposisi dan struktur tegakan (Kusmana 1993). Suhu berpengaruh terhadap proses

biologi dalam pengambilan karbon dan penggunaan karbon dalam aktivitas dekomposer.

Semakin tinggi suhu akan menyebabkan kelembaban udara relatif semakin berkurang. Kelembaban udara relatif bisa mempengaruhi laju fotosintesis. Hal ini disebabkan udara relatif yang tinggi akan memiliki tekanan udara uap air parsial yang lebih tinggi dibanding dengan tekanan udara parsial CO2 sehingga memudahkan uap air berdifusi melalui stomata. Akibat selanjutnya laju fotosintesis akan menurun (Siringo dan Ginting 1997 dalam Ojo 2003).

Hasil penelitian sebelumnya

Biomassa (berat kering) dari hutan di dunia memiliki variasi yang sangat besar seperti pada tabel 1. Di hutan Riverine, Panama memiliki jumlah biomassa tertinggi karena memiliki kesuburan tinggi dan dataran rendah sepanjang sungainya. Tabel 1 memperlihatkan perbedaan biomassa antara tipe – tipe hutan dan bagian – bagian biomassa pohon. Dimana bagian berat batang lebih besar daripada berat akar dan daun (Whitmore 1985).

Tabel 1. Biomassa (Berat kering ton/ha) dari beberapa tipe hutan tropika

Hutan dan lokasinya Biomassa (ton/ha) Sumber

Batang Daun Akar

Hutan Riverine (Panama) 1163 11,3 12 Golley et al (1975) Hutan Banco (Pantai gading) 504 9 49 Huttel dan Bernhard-reversat

(1975) Hutan Pasoh (Malaysia) 467 8,2 - Kato et al (1978)

Hutan Hujan (Brasil) 370 10 - Klinge (1972)

Hutan Hujan Tropika ( Panama)

355 11,3 40 Golley et al (1975) Hutan Mangrove (Panama) 159 3,5 10 Golley et al (1975) Hutan Tropika (Thailand) 323 7,8 190 Kira et al (1964) Hutan Hujan San Carlos

(Venezuela)

317 8,2 31 Jordan (1980)

Hutan Musim Selalu Hijau (Kamboja)

Hutan Hujan (Kolombia) 314 9 32 Las salas (1978) Hutan Pegunungan Rendah

(Puerto Rico)

269 8,1 - Odum et al (1970)

Hutan Hujan Premontane (Panama)

258 10,5 71 Golley et al (1975) Hutan Musim(Kamboja) 145 7,7 13 Hozumi et al (1969) Hutan Kering Gugur Daun

(India)

73 5 19 Singh dan Misra (1978) Hutan Rawa (Kamboja) 11 2,1 21 Hozumi et al (1969)

Murdiyarso (2005) mencatat beberapa hasil penelitian perkiraan karbon di daerah Nunukan pada hutan magrove, gambut, dan hutan tropis seperti disajikan berikut

Tabel 2. Potensi Karbon di daerah Nunukan, Kalimantan

Daerah Nunukan sebagai kolam/penyimpan karbon

Tipe vegetasi Luas di daerah

Nunukan (ha)

Pendugaan jumlah karbon per hektar

(ton/ha)

Karbon total pada tipe vegetasi

(ton)

Hutan bukit dan pegunungan 407.008 175 71.226.400

Hutan dataran rendah 176.262 200 35.252.400

Hutan berbatuan karang 9.226 100 922.600

Hutan tepian sungai 6.629 200 1.325.800

Hutan rawa gambut (ketebalan gambut 5 m)

158.262 5.700 902.093.400 Hutan rawa gambut bervegetasi

jarang sampai sedang (ketebalan gambut 5 m)

54.238 5.700 309.156.600

Mangrove

(ketebalan 2 m dari permukaan)

103.659 1.440 149.268.960

Total 915.284 1.469.246.160

Sumber : Murdiyarso (2005).

Dari tabel 2 tersebut terlihat luasnya areal gambut dan hutan mangrove di wilayah Nunukan yang menjadi semacam kolam untuk menyimpan karbon yang efeknya mampu mengurangi dampak perubahan iklim global.

Locatelli (1996) dalam artikelnya tentang penelitian FAO mengenai pendugaan biomassa total dan biomassa kering inventarisasi hutan atau disebut biomassa komersial pada berbagai tipe hutan tropik.

Tabel 3. Biomassa total dan biomassa komersial berbagai tipe hutan

Tipe vegetasi Biomassa total (ton/ha) Biomassa komersial (ton/ha) BT/BC faktor ekpansi Hutan subpegunungan tropik basah 689,7 416,1 1,7

475,3 272,8 1,7 Hutan hujan tropis pegunungan rendah 552,8 385,0 1,4

Hutan pegunungan tropik basah 415,8 269,7 1,5

374,0 269,7 1,4

Tabel 3. (Lanjutan)

Hutan tropik basah 415,2 229,5 1,8

384,0 201,3 1,7

171,7 110,5 1,6

501,3 297,0 1,7

Hutan subtropika basah 271,8 153,3 1,8

Hutan subtropika kering 78,1 55,0 1,4

89,8 29,0 3,1

Sumber : Locatelli (1996).

Lasco melakukan penelitian mengenai simpanan karbon pada ekosistem hutan di asia tenggara salah satunya di Nueva Ecija, Philipina yang hasilnya seperti disajikan pada tabel 4. Namun Lasco mengkonversi karbon dari 45% biomassanya, berbeda dengan Brown yang mengkonversi karbon dari 50% biomassa.

Tabel 4. Biomassa dan kerapatan karbon di Nueva Ecija, Philipina

Spesies Umur (tahun) Rata-rata dbh (cm) Biomassa (ton/ha) Karbon (ton/ha) Acacia auriculiformis 9 8,71 32 14,4 Tectona grandis 13 5,5 8,7 3,92 Gmelina arborea 6 7,33 17,22 7,75 Pinus kesiya 13 12,53 107,83 48,52

Pada penelitian tentang pertumbuhan Jati di Terai barat, Nepal yang dilakukan oleh Thapa and Gautam menduga simpanan karbon Jati pada berbagai umur seperti pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Simpanan karbon Jati pada berbagai umur di Terai barat, Nepal

Umur (tahun)

Karbon (ton/ha)

Kayu Daun-daunan Total

7,5 30,32 2,08 33

8,5 36,81 2,41 39,22

9,5 47,60 2,94 50,54

10,5 52,75 3,17 55,92

11,5 58,55 3,43 61,98

Di India, penelitian tentang pendugaan karbon beberapa bagian pohon meliputi kayu, kulit kayu, dan daun untuk beberapa spesies pohon yang dilakukan oleh Negi (2003) dari Forest Ecology and Environment Division, Forest Research Institute, Dehra Dun India yang hasilnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Biomassa dan karbon per bagian pohon dari beberapa spesies pohon di India

Spesies Biomassa (ton/ha) Karbon (ton/ha)

Kayu Kulit kayu Daun Kayu Kulit kayu Daun Dalbergia sissoo 33,35 6,35 3,33 16,68 3,18 1,67 Araucaria spp 141,71 32,49 5,95 70,86 16,25 2,98 Tectona grandis 67,50 13,71 5,33 33,75 6,86 2,67 Eucalyptus hybrid 161,00 15,90 3,90 80,50 7,95 1,95 Pinus roxburghii 214,93 11,85 7,00 107,47 5,93 3,5 Shorea robusta * 253,90 50,62 8,65 126,95 25,31 4,33 Shorea robusta** 157,42 56,95 5,02 78,71 28,48 2,51

Ket : * dan ** menunjukkan contoh dari dua lokasi berbeda

Hendri (2001) menduga biomassa bagian-bagian pohon jati dengan menggunakan metode destruktif ( pemanenan individu pohon) yang dilakukan pada 24 pohon contoh pada tegakan Jati KPH Cepu Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah

memperoleh persamaan biomassa dari bagian-bagian pohon Jati di kawasan tersebut sebagaimana dalam tabel 7 berikut.

Tabel 7. Persamaan biomassa bagian – bagian pohon Jati dan biomassa total Jati di kawasan hutan KPH Cepu

Biomasa bagian pohon Persamaan allometrik R2

Batang Y= 0,11246 D2,34 95,2% Cabang Y= 0,00331 D2,83 92,6% Ranting Y= 0,00977 D2,24 86,0% Daun Y= 0,15848 D1,05 60,6% Tunggak Y= 0,10069 D1,85 84,3% Total pohon diatas

tanah Y= 0,20091 D 2,30 95,4% Akar Y= 0,03199 D1,77 72,9% Total keseluruhan Y= 0,22029 D2,28 95,3% Y = Biomassa (ton/ha) D = Diameter (cm)

R2= Nilai koefisien determinasi Sumber : Hendri (2001).

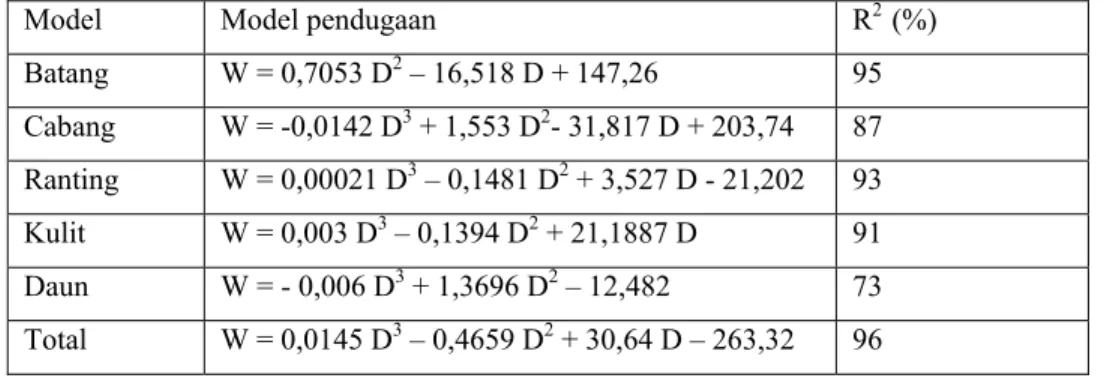

Istomo (2002), dengan menggunakan metode pemanenan langsung pohon berdiameter ≥ 10 cm pada petak contoh seluas 20 m x 20 m di BKPH Bagan Kabupaten Rokan Hilir, Riau memperoleh persamaan allometrik penduga biomassa pohon seperti tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Persamaan allometrik penduga bagian – bagian pohon di BKPH Bagan Rokan Hilir, Riau

Model Model pendugaan R2 (%)

Batang W = 0,7053 D2 – 16,518 D + 147,26 95 Cabang W = -0,0142 D3 + 1,553 D2- 31,817 D + 203,74 87 Ranting W = 0,00021 D3 – 0,1481 D2 + 3,527 D - 21,202 93 Kulit W = 0,003 D3 – 0,1394 D2 + 21,1887 D 91 Daun W = - 0,006 D3 + 1,3696 D2 – 12,482 73 Total W = 0,0145 D3 – 0,4659 D2 + 30,64 D – 263,32 96 W = Biomassa (ton/ha) D = Diameter (cm)

R2= Nilai koefisien determinasi Sumber : Istomo (2002)

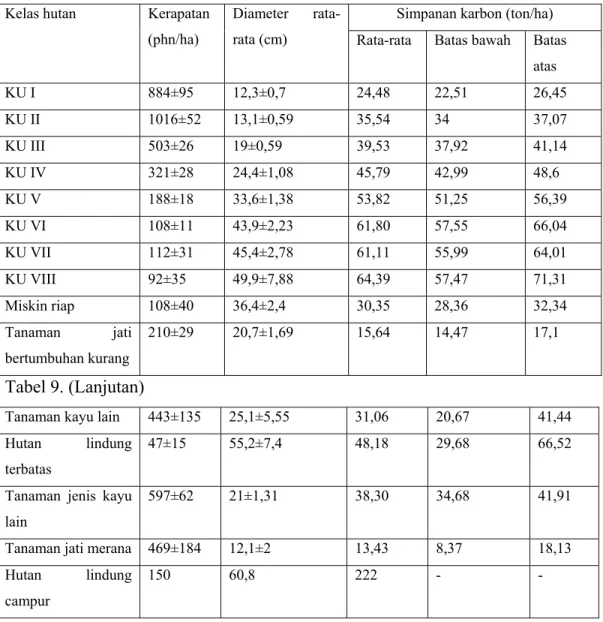

Penelitian tentang potensi karbon pada hutan Jati seperti yang dilakukan oleh Ojo (2003) yang menduga potensi biomassa di KPH Madiun yang hasilnya seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Rata – rata potensi simpanan karbon pada tegakan Jati di kawasan KPH Madiun

Kelas hutan Kerapatan (phn/ha)

Diameter rata-rata (cm)

Simpanan karbon (ton/ha) Rata-rata Batas bawah Batas

atas KU I 884±95 12,3±0,7 24,48 22,51 26,45 KU II 1016±52 13,1±0,59 35,54 34 37,07 KU III 503±26 19±0,59 39,53 37,92 41,14 KU IV 321±28 24,4±1,08 45,79 42,99 48,6 KU V 188±18 33,6±1,38 53,82 51,25 56,39 KU VI 108±11 43,9±2,23 61,80 57,55 66,04 KU VII 112±31 45,4±2,78 61,11 55,99 64,01 KU VIII 92±35 49,9±7,88 64,39 57,47 71,31 Miskin riap 108±40 36,4±2,4 30,35 28,36 32,34 Tanaman jati bertumbuhan kurang 210±29 20,7±1,69 15,64 14,47 17,1 Tabel 9. (Lanjutan)

Tanaman kayu lain 443±135 25,1±5,55 31,06 20,67 41,44 Hutan lindung

terbatas

47±15 55,2±7,4 48,18 29,68 66,52

Tanaman jenis kayu lain

597±62 21±1,31 38,30 34,68 41,91

Tanaman jati merana 469±184 12,1±2 13,43 8,37 18,13 Hutan lindung

campur

150 60,8 222 - -

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata simpanan karbon pada kelas hutan produktif berkisar antara 24,48 – 64,39 ton /ha, kelas hutan Jati tidak produktif berkisar antara 15,64 – 31,06 ton/ha serta kelas hutan bukan untuk produksi kayu Jati berkisar antara 13,43 – 48,18 ton /ha.

Tinjauan umum Jati

Tanaman Jati merupakan tanaman tropika dan subtropika yang sejak abad ke-9 telah dikenal sebagai pohon yang memiliki kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Jati (Tectona grandis Linn. f ) merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kayu bernilai ekonomis tinggi dan serbaguna.

Jati termasuk famili Verbenaceae . Di Indonesia Jati dikenal dengan nama yang berbeda – beda, diantaranya deleg, dodokan, jate, jatih, jatos, kiati, dan kuludawa. Sedangkan di negara lain dikenal dengan nama giati ( Venezuela), teak (Birma, India, Thailand, USA, Jerman), teck (Prancis), dan tea (Brazil) (Martawijaya et al. 1981)

Menurut Sumarna (2001) bahwa dalam sistem taksonomi, tanaman Jati mempunyai penggolongan sebagai berikut

Divisi : Spermatophyta Kelas : Angiospermae Sub kelas : Dicotyledonae Ordo : Verbenales Famili : Verbenaceae Genus : Tectona

Spesies : Tectona grandis Linn. f

Dengan berkembangnya pengetahuan teknis budidaya Jati (Tectona grandis) saat ini tanaman Jati telah menyebar luas meliputi Asia Tenggara: Nepal, Pakistan, Srilanka, Vietnam, Kamboja, Jepang. Di Pasifik: Australia, Fiji.

Afrika: Tanzania, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Puerto Rico, Panama, Honduras, Jamaika, Kuba.dan di Amerika meliputi Brazil, Suriname, Colombia, Venezuela, Argentina, Kosta Rika, El Salvador. Jati merupakan tumbuhan asli India, Burma, Thailand, dan Vietnam serta menyebar di Jawa dan beberapa pulau di Indonesia (Departemen Kehutanan 1991). Ada indikasi Jati dikenalkan ke pulau Jawa sekitar 400 – 600 tahun yang lalu.Di indonesia sendiri sampai tahun 1975 tercatat ada sekitar 774.000 ha tanaman Jati

yang menyebar mulai Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Lampung, Bali, hingga NTB (Sumarna 2003).

Jati tumbuh baik di daerah dengan musim kering yang nyata, tipe curah hujan C sampai F, jumlah hujan rata-rata 1200-2000 mm/tahun dan ketinggian tempat sampai 700 mdpl. Jati dapat tumbuh pada berbagai macam formasi geologi dan tidak terikat pada satu jenis tanah tertentu, tetapi memerlukan tanah yang berdrainase baik dan beraerasi cukup. Pada tanah – tanah yang dangkal, padat, serta becek pertumbuhannya kurang baik dan mudah terserang hama penyakit. Jati memiliki kombinasi sifat yang baik yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis kayu lainnya seperti tahan lama dan sangat awet, dapat digunakan untuk tujuan-tujuan kayu pertukangan karena memiliki penampakan yang cukup baik, kembang susut sedikit, mudah dikerjakan dan dipaku serta memiliki kemampuan menahan beban yang baik (Martawijaya et al. 1981).

Secara morfologis Jati dapat mencapai tinggi 30–45 m, dengan tinggi bebas cabang mencapai 15-20 m, diameter dapat mencapai 220 cm ( umumnya 50 cm) serta berbentuk tidak teratur dan beralur. Keadaan setempat dimana pohon itu tumbuh sangat berpengaruh dimana ketika keadaan tegakan Jati yang saling menutup tajuknya akan menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kuat memulai percabangannya pada ketinggian 18 – 20 meter. Kulit kayu berwarna kecoklatan atau abu-abu dan mudah terkelupas. Secara geografis tanaman Jati tumbuh di tanah dengan bahan induk berasal dari formasi limestone, granit, gneis, mica shist, sandstone, guartzise, konglomerat, shale, dan clay. Jati memerlukan solum lahan yang dalam dan keasaman tanah (pH) optimum berkisar 6,0 (Sumarna 2003).

Kayu Jati termasuk ke dalam kelas kuat II dan kelas awet II, sehingga sangat baik untuk berbagai jenis keperluan bangunan maupun alat rumah tangga. Kayu ini sangat praktis dan cocok untuk segala jenis konstruksi seperti tiang, balok dan gelagar pada bangunan rumah dan jembatan, rangka atap, kusen pintu dan jendela, tiang dan papan bendungan dalam air tawar, bantalan dan kayu perkakas kereta api, meubel, kulit dan dek kapal (Martawijaya et al. 1981).

Selain itu dengan profil yang ditunjukkan oleh garis lingkar tumbuh yang unik dan bernilai artistik tinggi, Jati dibutuhkan para seniman pahat dan pengrajin industri furniture untuk dijadikan berbagai barang jadi misalnya mebel dan berbagai jenis barang kerajinan rumah tangga. Secara teknis kayu Jati dapat digunakan sebagai wadah bagi berbagai jenis produk industri kimia karena daya tahannya terhadap berbagai bahan kimia (Sumarna 2001).

METODE PENELITIAN

Kerangka Pendekatan Masalah

Biomassa hutan memiliki simpanan karbon yang cukup potensial karena hampir 50 % dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon dan unsur tersebut dapat dilepas ke atmosfer dalam bentuk CO2 apabila hutan dibakar. Biomassa tumbuhan bertambah karena tumbuhan tersebut menyerap CO2 dari atmosfer dan mengubah senyawa tersebut menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis ( Whitmore, 1985).

Adanya penambahan biomassa pada vegetasi hutan dikarenakan pertumbuhan dari pohon atau tegakan yang secara langsung dapat dilihat dari pertambahan tinggi atau diameter batangnya. Sedangkan penurunan biomassa hutan lebih diakibatkan oleh pengelolaan hutan yang tidak lestari, perubahan tata guna lahan, laju deforestasi (perusakan hutan) yang tinggi, praktek pembalakan dan pencurian yang tidak terkendali serta kebakaran hutan. Hal itu lebih menyebabkan jumlah biomassa yang keluar dari hutan lebih besar daripada penambahan biomassa itu sendiri. Oleh karena itu pengurangan dan penambahan biomassa pada vegetasi hutan dapat diatur dengan pengelolaan hutan yang baik, tepat dan memperhatikan aspek kelestarian yang berkelanjutan.

Studi terhadap pendugaan potensi simpanan biomassa sangat diperlukan untuk menambah informasi data tentang simpanan karbon dalam hutan tanaman yang didasarkan pada keragaman umur dan bonitanya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai pada pertengahan Juli sampai Agustus 2006.

Obyek dalam penelitian ini adalah tegakan hutan tanaman Jati (Tectona grandis) mencakup tumbuhan bawah dan serasahnya. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur, kompas, timbangan, tali, kantong plastik dan kertas, oven, sabit, gunting, dan alat tulis.

Pengumpulan data

Macam data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 2 macam:

1.Data primer berupa diameter setinggi dada DBH (diameter batang setinggi 130 cm di atas permukaan tanah atau 20 cm di atas banir) dari tegakan yang diukur langsung dilapangan. Serta data berat basah dan berat kering dari tumbuhan bawah dan serasah.

2.Data sekunder untuk menghitung volume berupa Tarif Volume Lokal (TVL), Peta wilayah kerja KPH Blitar, penyebaran kelas umur (KU) dan penyebaran bonita serta keadaan umum lokasi penelitian.

Cara pengumpulan data

Data tegakan diambil berdasarkan umur dan bonita. Jumlah kelas bonita diambil sebanyak yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan untuk umur dibagi berdasarkan kelas umur (KU) yang ada (KU 1 sampai KU VI). Pengumpulan data dengan cara membuat plot ukur ukuran 20 m x 50 m sebanyak 3 ulangan untuk masing-masing KU dan bonita

Untuk pengambilan data tumbuhan bawah dibuat plot ukuran 0,5m x 0,5m sebanyak 10 ulangan. Plot ini diletakkan didalam plot besar (20 x 50m) jadi didalam setiap plot besar ada 10 plot kecil. Pengambilan contoh tersebut dengan cara dibabat (tebas habis) semua tumbuhan bawah yang ada dalam plot tersebut, kemudian dimasukkan kantong bersama serasahnya dan ditimbang untuk mendapatkan berat basah. Kemudian diambil contoh sebanyak 300 gram ditimbang untuk mendapatkan berat basah contoh, dikeringkan dengan suhu 800C selama 48 jam untuk mendapatkan berat kering contoh.

50 m

20m = lokasi plot ukuran 0,5m x 0,5 m yang diambil vegetasinya

Gambar 1. Plot ukur ukuran 20x50m dan 0,5x0,5m

Pengolahan dan pengelompokan data

1.Pengukuran biomassa tumbuhan bawah

Data primer tumbuhan bawah yang diperoleh dihitung berat basahnya dan contoh yang diambil dikeringtanurkan untuk mengetahui berat keringnya. Kemudian dihitung persen kadar air dengan menggunakan persamaan Haygreen dan Bowyer (1982) dengan rumus: %KA = BKc BKc BBc− x 100%

Persen KA yang diperoleh digunakan untuk menghitung berat kering total plot per kelas umur dengan rumus berat kering berikut:

BK =

KA BB

% 1+

Keterangan: BK = Berat kering (kg) BBc = berat basah contoh (kg) BB = Berat basah (kg) BKc = berat kering contoh (kg) % KA = Persen kadar air

Kemudian berat kering total plot dikonversi ke satuan biomassa tumbuhan bawah ton per hektar. Potensi karbon per hektar dicari dari setengah biomassanya. 2. Pengukuran biomassa tegakan.

Pengukuran pada tegakan Jati di KU 1 dengan menebang 3 pohon sebatas permukaan tanah, dipisahkan batangnya dan ditimbang untuk mengetahui berat basahnya. Kemudian diambil contoh batang sebanyak 200 gram karena sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai contoh dengan tiga ulangan, ditimbang untuk mendapat data berat basah contoh (BBc). Setelah itu dikeringtanurkan untuk mendapat data berat kering contoh (BKc). Biomassa kering tanur dihitung dengan rumus seperti yang digunakan oleh Istomo (2002) yaitu:

BK = Fk x BB Fk = x100%

BBc BKc

Keterangan: BK = Berat kering biomassa (kg), BBc = berat basah contoh (kg) BB = Berat basah biomassa (kg), BKc = berat kering contoh (kg) Fk = Faktor konversi berat basah ke berat kering

Biomassa pada KU 1 ini dihitung dari hasil kali berat kering biomassa rata-rata ketiga pohon yang sudah ditebang tersebut dengan kerapatan tegakannya (jumlah pohon per hektar).

Untuk pendugaan biomassa pada KU II dan seterusnya diperoleh dari hasil perkalian antara volume rata-rata pohon dengan kerapatan kayunya. Kerapatan kayu diperoleh dari Berat kering tanur dan volume batang kayu contoh dari ketiga pohon yang sudah ditebang tersebut dengan menggunakan rumus:

Kerapatan kayu =

awal Volume

BKT

Dimana BKT = berat kering tanur contoh (gram)

Volume awal dicari dengan memasukkan batang kayu contoh kedalam gelas ukur berisi air. Kemudian dihitung selisih volume air dalam gelas ukur sebelum batang kayu contoh dimasukkan dan setelah batang kayu contoh dimasukkan. Volume kayu merupakan jumlah air yang dipindahkan atau selisih antara volume air sebelum dan sesudah batang kayu contoh dimasukkan. Metode ini digunakan karena batang kayu yang dijadikan sampel berbentuk tidak teratur atau tidak berbentuk silinder sempurna. Sebelum batang kayu contoh dimasukkan kedalam gelas ukur,

terlebih dahulu batang kayu contoh dilapisi lilin untuk mencegah agar air tidak masuk lewat pori – pori kayu.

Kerapatan kayu ini nantinya akan digunakan untuk mencari biomassanya sehingga biomassa merupakan keseluruhan berat kering total tegakan.

Pendugaan biomassa menggunakan metode pendekatan volume seperti yang diusulkan Brown namun dengan ada beberapa modifikasi seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pendugaan dan pengukuran biomassa.

Perhitungan volume pohon rata-rata dengan melalui tahapan berikut:

1. Mengukur diameter untuk mencari volume per pohon dengan bantuan tarif volume lokal dilanjutkan menghitung rata- rata volume dari tiap plot.

2. Menghitung rata-rata volume dari 3 plot dengan rumus Vrata-rata = 3 3 2 1 V V V + +

V1, V2, V3 adalah volume rata-rata pada plot ke1,2, dan3

3.Volume rata-rata tegakan per hektar dihitung dari Volume rata-rata 3 plot dikalikan 10 karena rata-rata luas tiap plot adalah 0,1 ha, sehingga untuk mencari volume per hektarnya harus dikalikan 10.

Volume rata-rata per ha = Volume rata-rata plot x 10

4.Untuk mencari biomassa tegakan per hektar dicari dari volume rata-rata per ha dan kerapatan kayunya.

Yn = Volume rata-rata per ha X berat jenis(BJ) Yn adalah biomassa per ha.

Perhitungan karbon

Karbon diduga melalui biomassa yaitu dengan mengkonversi setengah dari jumlah biomassa, karena hampir 50 % dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon (Brown 1997) yaitu dengan menggunakan rumus :

C = Yn x 0,5

C = Karbon (ton/ha)

0,5 = faktor konversi dari standar Internasional untuk pendugaan karbon.

Analisis data

Analisis data dilakukan setelah data dikelompokkan dan diolah. Pengelompokan data tegakan dilakukan menurut kelas umur dan kelas bonita.Umur dibagi berdasar kelas umur yang ada KU I (1 – 10 tahun),

KU II (11 – 20 tahun), KU III (21 – 30 tahun, KU IV (31 – 40 tahun), KU V (41 – 50 tahun), KU VI (51- 60 tahun). Data dianalisis dengan membandingkan rata-rata simpanan karbon tegakan, kerapatan tegakan pada setiap kelas umur dan kelas bonita.

KEADAAN UMUM LOKASI

Kondisi fisik

Perum Perhutani KPH Blitar merupakan unit usaha di bawah perum perhutani unit II Jawa timur mengelola kawasan hutan seluas 57173,77 Ha dengan kelas perusahaan Jati.

Letak Geografi wilayah KPH Blitar terletak pada 111056ll BT sampai 112050ll BT dan 08000i LS sampai 08020i LS dengan batas – batas sebelah timur adalah KPH Malang, sebelah Barat dan Utara adalah KPH Kediri, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Blitar dibagi dalam lima Bagian Hutan (BH) yaitu:

Bagian Hutan Blitar = 10.295,37 Ha Bagian Hutan Kesamben = 5859,90 Ha Bagian Hutan Boyolangu 1 = 17.680,50 Ha Bagian Hutan Boyolangu 2 = 10.957,90 Ha Bagian Hutan Wlingi = 12.380,10 Ha

Dalam pengelolaannya dibagi menjadi delapan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 38 Resort Polisi Hutan (RPH). Kedelapan BKPH tersebut adalah BKPH Wlingi, Kesamben, Sumberpucung, Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, Rejotangan, Campurdarat, dan Kalidawir.

Secara administrative letak kawasan hutan berada pada 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu:

Kabupaten Blitar = 34.968,60 Ha (61%) Kabupaten Tulungagung = 19.523,27 Ha (34%) Kabupaten Malang = 2.681,90 Ha (5%)

Topografi wilayah KPH Blitar merupakan daerah datar sampai miring berombak, miring sampai dengan berjurang dan membujur dari Timur-Barat. Kecuali wilayah di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan, berbukit-bukit dengan lereng dan jurang yang curam. Tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson secara keseluruhan wilayah hutan KPH Blitar adalah tipe C.

Kondisi tanah daerah Blitar berupa jenis tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir, dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu, tembakau, dan sayur- sayuran. Di daerah Blitar Selatan dapat dijumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung yang memiliki sifat basah. Di daerah Campurdarat dan Rejotangan banyak terdapat batu marmer untuk bahan kerajinan dan perhiasan.

Keadaan hutan

Vegetasi wilayah hutan KPH Blitar terdiri dari kelas perusahaan Jati yang tersebar dalam beberapa kelas umur pada lima bagian hutan. Selain Jati terdapat juga jenis kayu lain berupa Pinus. Juga ada beberapa jenis kayu rimba lain seperti: Mindi (Melia azedarach), Akasia (Acacia mangium), Mahoni (Swietenia macrophylla), Eukaliptus (Eucalyptus spp), Sonokeling (Dalbergia latifolia), Johar (Cassia siamea), Gmelina (Gmelina arborea), Sengon (Paraserianthes falcataria) dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan bawah yang dominan di bawah tegakan Jati adalah jenis alang- alang (Imperata cylindrica), Kerinyu (Eupatorium odoratum),Tembelekan (Lantana camara), dan rumput-rumputan.

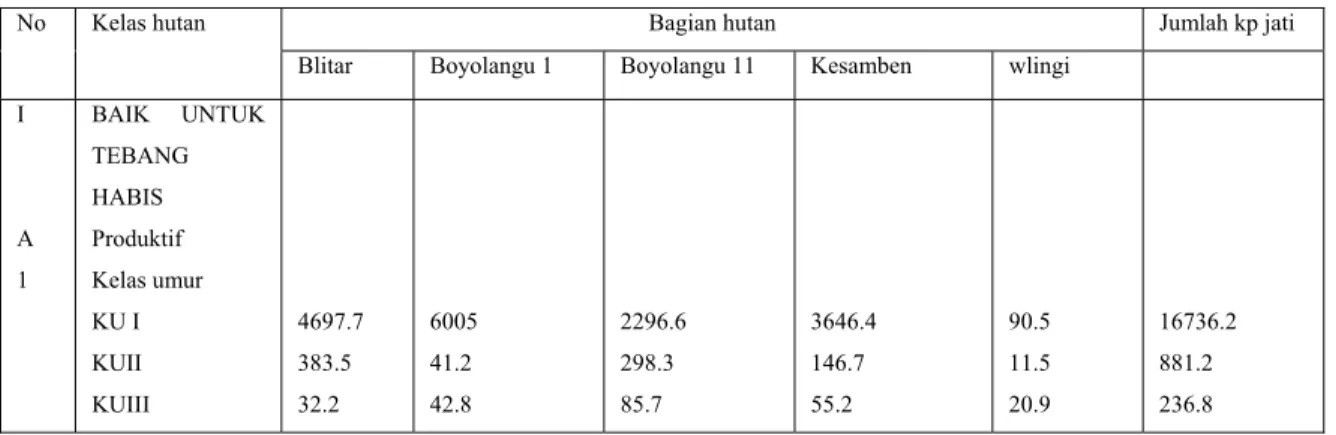

Penyebaran luas baku dan jumlah petak yang berada di KPH Blitar (tersebar dalam lima bagian hutan) disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Penyebaran luas baku menurut kelas hutan di kawasan hutan KPH Blitar

No Kelas hutan Bagian hutan Jumlah kp jati

Blitar Boyolangu 1 Boyolangu 11 Kesamben wlingi I A 1 BAIK UNTUK TEBANG HABIS Produktif Kelas umur KU I KUII KUIII 4697.7 383.5 32.2 6005 41.2 42.8 2296.6 298.3 85.7 3646.4 146.7 55.2 90.5 11.5 20.9 16736.2 881.2 236.8

KUIV KUV KUVI 94.9 - 15 50.3 91.5 - - - - 15.8 34.2 14.3 113.4 91.8 - 274.4 217.5 29.3 Jumlah kelas umur 5223.3 6230.8 2680.6 3912.6 328.1 18375.4 2 Miskin riap TJMR HAJMR 7.5 - 2.5 - - - - - - - 10 - Jumlah miskin riap 7.5 2.5 - - - 10 Jumlah produktif (A) 5230.8 6233.3 2680.6 3912.6 328.1 18385.4 B Tidak produktif LTJL TK/TPR TKL HAKL TJBK HAJBK - 2417.8 623.2 - 194.4 - - 4257.9 2399 - 387.8 - - 4752.7 783.9 - 119 - - 711.1 64.1 - 27.4 - - 659.9 104.3 64.4 - - - 12799.4 3974.5 64.4 730.6 - Jum tak prod(B) 3237.4 7004.7 5655.6 802.6 828.6 17568.9 Jml baik untuk

tebang habis(I)

8468.2 13278 8336.2 4715.2 1156.7 35954.3

II Tak baik untuk tebang habis TBPTH - - - - - - - - - - - - Jml tak baik utk

tebang habis(II)

- - - - - -

Jml utk prod kayu jati

8468.2 13278 8336.2 4715.2 1156.7 35954.3

III Bukan utk prod kayu jati TKTBJ TKLTBJ HAKLTBJ TJM HAJM TJKL HLT 84.9 27.7 - 23.7 - 1452.6 - 4.2 - - - - 1036.2 - 124.4 - - - - 79.7 - 41.7 - - - - 585.3 41.8 5.3 - - - - 1685.6 - 260.5 27.7 - 23.7 - 4839.4 41.8 Jml bukan utk prod kayu 1588.9 1040.4 204.1 668.8 1690.9 5193.1 Jml prod((I-III) 10057.1 14318.4 8540.3 5384 2847.6 41147.4 IV Bukan utk prod

kayu jati

LDTI SA/HW HL 135.57 - 21.8 125.8 - 3144.7 120.3 - 2254.2 386.1 - 17.7 126.2 - 9406.3 893.97 - 14844.7 Jml bukan utk prod kayu 238.27 3362.1 2417.6 475.9 9532.5 16026.37 TOTAL 10295.37 17680.5 10957.9 5859.9 12380.1 57173.77

Dari data di atas diketahui bahwa bagian hutan yang memiliki luasan wilayah paling besar sampai terkecil berturut-turut adalah bagian hutan Boyolangu I, Wlingi, Blitar, Boyolangu II, dan paling kecil luasannya adalah bagian hutan Kesamben. Dari masing-masing bagian hutan, kelas hutan produktif termasuk kelas umur dan miskin riap memiliki persentase terbesar yaitu 32% dari luas keseluruhan atau sebesar18.385,4 ha, sedangkan hutan lindung seluas 14.844,7 ha (26%), tanah kosong dengan luasan 12.799,4 ha (22%), Tanaman Kayu Lain (TKL) dengan persentase 6,9 % dan untuk kelas hutan tidak produktif lain termasuk Hutan Alam Kayu Lain (HAKL), Tanaman Jati Bertumbuhan Kurang (TJBK), Hutan Alam Jati Bertumbuhan Kurang (HAJBK) dengan persentase sebesar 1,3%.

Data di atas juga menunjukkan bahwa sebaran kelas hutan produktif sebesar 18385,4 ha tidak merata, masih didominasi oleh KU I yang luasnya 16736,2 ha (91%) dari luas hutan produktif. Dan yang paling kecil luasannya KU VI sebesar 29,3 ha (0,1%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

Data sekunder berupa persebaran kelas umur (KU), persebaran bonita dan keadaan umum lokasi penelitian diambil dari buku Hasil Audit Sumberdaya Hutan Tahun 2005 KPH Blitar yang diterbitkan oleh Seksi Perencanaan Hutan (SPH) III Jombang Desember 2005. Pengambilan data hanya pada kelas hutan produktif dan dilakukan pada satu KPH dan tidak dibedakan berdasar bagian hutan, itu dilakukan karena datanya tidak menyebar secara merata setelah dilakukan pengelompokan menurut kelas umur dan kelas bonita keseluruhan yang ada di KPH Blitar.

Untuk itu lokasi pengambilan petak contoh dilakukan di tiga BKPH yaitu BKPH Wlingi, BKPH Kesamben dan BKPH Lodoyo Barat dimana ketiga lokasi tersebut sudah mewakili keseluruhan kelas umur dan bonita di KPH Blitar. Data penyebaran luas (ha) dan bonita pada hutan tanaman Jati di KPH Blitar disajikan pada tabel 11.

Tabel tersebut menunjukkan luas hutan pada kawasan KPH Blitar relative besar terdapat pada kelas umur rendah (KU I) dan menurun dengan bertambahnya kelas umur. Penyebaran luas hutan itu menunjukkan tidak seimbangnya kegiatan penebangan dan penanaman hutan yang mengakibatkan pola penyebaran luas hutan menurut kelas umurnya menjadi kurang baik. Kaidah pengelolaan hutan yang lestari seyogyanya mengharuskan luas hutan yang ditebang sama dengan luas hutan yang ditanam. Apabila penebangan dilakukan lebih besar daripada kemampuan untuk menanam, maka akan mengakibatkan persediaan tegakan dalam jangka panjang akan berkurang dan juga sebaliknya jika kemampuan menanam yang lebih besar daripada menebang maka akan mengakibatkan persediaan tegakan belum masak tebang yang besar.

Seperti terlihat pada tabel 11, sedikitnya ketersediaan luas hutan yang masak tebang mengakibatkan terjadinya penebangan pada kelas umur muda yang berarti daurnya dipercepat untuk tetap memenuhi target produksi yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu lama kondisi pengelolaan hutan Jati ini dibiarkan terus

menerus maka akan mengakibatkan semakin pendeknya daur tegakan Jati di KPH Blitar, karena tegakan Jati yang masak tebang sudah tidak tersedia sedangkan target produksi harus dipenuhi sehingga akan mengancam kelestarian hutan Jati.

Besarnya luasan hutan pada kelas umur muda, disebabkan oleh terjadinya gangguan hutan seperti pencurian, kebakaran, bencana alam, dan juga oleh kegagalan penanaman yang berdampak pada penebangan tegakan belum masak tebang sehingga terjadi percepatan daur untuk memenuhi target produksi. Dampak yang nyata terlihat dari luas areal yang akan ditanam setiap tahun bertambah luas dari luas tebangan yang sebenarnya. Tegakan Jati yang cukup luas pada kelas umur rendah dibandingkan dengan kelas umur masak tebang, merupakan tegakan cadangan (stock) jika pengelolaan hutannya dilakukan dengan baik.

Dari tabel tersebut juga terlihat persebaran kelas umur dan bonita di KPH Blitar meliputi KU I sampai KU VI. Pada KU II terbagi menjadi tujuh bonita yaitu bonita 2;2,5;3;3,5;4;4,5;dan 5. Pada KU III ada lima bonita yaitu bonita 3;3,5;4;4,5 dan 5. KU IV ada lima bonita: 2,5; 3;3,5;4;dan bonita 4,5. KU V ada bonita 3; 3,5; 4 dan 5, dan KU VI hanya terdapat bonita 4,5 dan 5. Dari keseluruhan tingkat KU dan bonita tersebut di atas maka ada 23 lokasi petak ukur yang dibuat dengan masing – masing lokasi tiga kali ulangan sehingga jumlah keseluruhan ada 69 petak ukur.

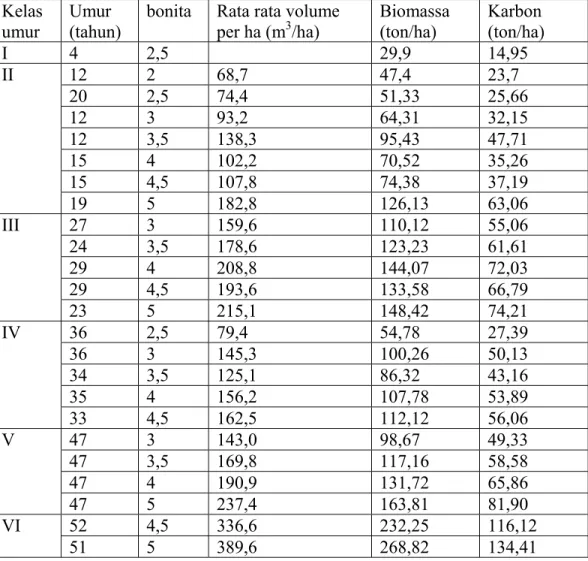

Simpanan Karbon tegakan Jati

Simpanan karbon tegakan Jati dihitung dalam satuan ton/ha dengan mengkonversi karbon tiap petak ukur. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh data-data simpanan karbon tiap kelas umur dan bonita seperti tersaji pada tabel 12 di bawah ini dan diperjelas dengan gambar 2a sampai 2f.

Tabel 12. Simpanan karbon pada tegakan hutan di kawasan KPH Blitar dirinci menurut umur dan bonita

Kelas umur

Umur (tahun)

bonita Rata rata volume per ha (m3/ha) Biomassa (ton/ha) Karbon (ton/ha) I 4 2,5 29,9 14,95 II 12 2 68,7 47,4 23,7 20 2,5 74,4 51,33 25,66 12 3 93,2 64,31 32,15 12 3,5 138,3 95,43 47,71 15 4 102,2 70,52 35,26 15 4,5 107,8 74,38 37,19 19 5 182,8 126,13 63,06 III 27 3 159,6 110,12 55,06 24 3,5 178,6 123,23 61,61 29 4 208,8 144,07 72,03 29 4,5 193,6 133,58 66,79 23 5 215,1 148,42 74,21 IV 36 2,5 79,4 54,78 27,39 36 3 145,3 100,26 50,13 34 3,5 125,1 86,32 43,16 35 4 156,2 107,78 53,89 33 4,5 162,5 112,12 56,06 V 47 3 143,0 98,67 49,33 47 3,5 169,8 117,16 58,58 47 4 190,9 131,72 65,86 47 5 237,4 163,81 81,90 VI 52 4,5 336,6 232,25 116,12 51 5 389,6 268,82 134,41

0 10 20 30 (to n 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 bonita

Gambar(2a) simpanan karbon pada KU II

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (t on/ha ) 3 3.5 4 4.5 5 bonita Gambar (2b)simpanan karbon pada KU III

0 10 20 30 40 50 60 (t on/ha ) 2.5 3 3.5 4 4.5 bonita Gambar (2c)simpanan karbon pada KU IV

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (ton/ ha ) 3 3.5 4 5 bonita Gambar (2d) simpanan karbon pada KU V

105 110 115 120 125 130 135 (t on/ ha) 4.5 5 bonita

Gambar (2e) simpanan karbon pada KU VI

14.95 37.83 65.94 46.12 63.92 125.26 0 20 40 60 80 100 120 140 kar bon (ton/ ha) KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI

Parameter umur dan kondisi tempat tumbuh (bonita) digunakan karena mempunyai pengaruh terhadap laju peningkatan biomassa, oleh karena biomassa tersebut 50 persennya tersusun atas karbon maka setiap peningkatan jumlah biomassa akan diikuti oleh peningkatan jumlah karbon. Begitu juga faktor yang mempengaruhi jumlah biomassa akan berpengaruh juga terhadap jumlah karbon. Pendugaan karbon menurut perbedaan karbon dan kelas bonita dilakukan pada kelas hutan Jati produktif yaitu KU I sampai KU VI. Hal itu karena pada kelas hutan Jati produktif pembagian umur (kelas umur) dan kelas bonita sangat jelas. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan terhadap kelas hutan tersebut lebih diutamakan karena menghasilkan potensi hutan yang paling tinggi dan berkelanjutan.

Pada KU I metode pendugaan karbon berbeda dengan KU yang lain karena pada KU I ini belum dilakukan pengukuran terhadap diameter dan atau kelilingnya oleh Perhutani sehingga pendugaan volumenya tidak dapat dihitung dengan menggunakan Tarif Volume Lokal Jati KPH Blitar. Sedangkan untuk KU II dan seterusnya pendugaan volumenya dapat dihitung dengan tabel volume lokal, dimana nanti digunakan untuk menduga karbonnya.

Tabel 12 dan diperjelas dengan gambar 2a sampai 2f menunjukkan bahwa secara umum adanya kecenderungan peningkatan rata-rata simpanan karbon sejalan dengan meningkatnya kelas umur dan bonita. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2f, potensi biomassa dan karbon tegakan terkecil pada KU I yaitu 29,9 ton/ha dan 14,95 ton/ha dan potensi biomassa dan karbon terbesar adalah 268,82 ton/ha dan 134,41 ton/ha pada KU VI. Simpanan karbon relative normal atau mengalami peningkatan pada kelas umur muda dari KU I sampai KU III akan tetapi pada KU IV justru mengalami penurunan. Meskipun pada KU V simpanan karbonnya naik lagi tetapi simpanan karbon pada KU V sebesar 63,92 ton/ha masih dibawah simpanan karbon pada KU III sebesar 65,94 ton/ha. Keadaan ini kemungkinan disebabkan adanya pencurian kayu yang relative besar pada kelas umur tua atau disebabkan juga faktor pengelolaan yang kurang baik. Gangguan hutan diatas akan berpengaruh terhadap jumlah karbon yang terkandung dalam tegakan tersebut.

Dari gambar 2a sampai 2e terlihat bahwa pada kelas umur yang sama, ada kecenderungan karbon meningkat seiring dengan peningkatan bonita untuk semua kelas umur. Namun pada KU II ada penurunan karbon yang cukup signifikan dari bonita 3,5 ke bonita 4 yaitu turun dari 47,71 ton/ha menjadi 35,26 ton/ha, tetapi naik kembali sampai bonita 5. Begitu juga pada KU III ada penurunan dari bonita 4 sebesar 72,03 ton/ha tapi pada bonita 4,5 hanya 66,79 ton/ha dan pada KU IV terjadi penurunan pada bonita 3,5. Secara teori dengan semakin baiknya tingkat kesuburan tanah (bonita) akan diikuti dengan peningkatan karbon, karena pada tanah yang subur tegakan Jati akan memperoleh unsur hara dan zat-zat lain yang cukup untuk pertumbuhannya. Dari berbagai tingkat KU ternyata hanya pada KU V dan KU VI yang simpanan karbonnya meningkat konsisten sejalan dengan meningkatnya tingkat kesuburan tanah (bonita). Untuk KU II sampai KU IV ada sedikit penyimpangan seperti sudah dijelaskan diatas dimana simpanan karbonnya tidak terus meningkat sejalan meningkatnya bonita akan tetapi justru pada beberapa bonita yang lebih tinggi simpanan karbonnya turun.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyimpangan diantaranya adanya gangguan-gangguan hutan seperti pencurian kayu, terjadinya bencana yang terjadi sehingga mengurangi jumlah karbon yang tersimpan. Kesalahan dalam pengambilan data juga bisa mempengaruhi terkait juga dengan pemilihan lokasi letak plot-plot ukur yang diambil data primernya kebetulan terletak pada petak-petak yang banyak mengalami gangguan. Selain itu ketelitian dan kecermatan dalam mengukur diameter pohon juga mempengaruhi meskipun sudah diusahakan dalam pembuatan plot dan mengukur diameter dilakukan sebaik mungkin. Namun jika faktor-faktor kesalahan seperti tadi diasumsikan sangat kecil sekali pengaruhnya ada kemungkinan lain bahwa data-data persebaran KU dan bonita di lokasi penelitian sudah kurang sesuai sehingga penelitian ini bisa merekomendasikan kepada pihak terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar ada penyesuaian seperti hal tersebut diatas.

Selain itu terjadinya perbedaan pola peningkatan karbon pada tegakan tiap kelas umur tersebut dikarenakan perhitungan karbon tegakan selain dipengaruhi oleh

diameter juga dipengaruhi oleh kerapatan pohon pada arealnya. Jika dilihat dari kerapatannya (lihat Tabel 13), pada kelas umur muda memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada kelas umur tua. Tegakan yang memiliki kerapatan per hektar yang tinggi menambah potensi karbon dalam tegakan, karena jumlah karbon pohon yang diakumulasikan lebih besar. Hal ini berpengaruh juga pada bonita yang berbeda dalam kelas umur yang sama, seperti yang ditunjukkan pada KU II, kerapatan pada bonita 3,5 sebesar 890 pohon/ha dan pada bonita 4 hanya 610 pohon/ha.

Penurunan kerapatan tegakan ini disebabkan beberapa faktor antara lain oleh adanya penjarangan yang merupakan tindakan silvikultur yang dilakukan pihak KPH untuk mengelola hutan dalam rangka meningkatkan diameter pohon, adanya tebang habis pada KU tua untuk memperoleh hasil (produksi), dan terjadinya bencana alam yang memaksa dilakukannya penebangan pada lokasi yang tidak direncanakan sebelumnya untuk ditebang. Faktor lain yang cukup signifikan pengaruhnya yang tidak dilakukan pihak KPH adalah adanya pencurian pada kelas umur tua.

Penurunan kerapatan tegakan ini mempengaruhi pertumbuhan pohon pada tegakan tersebut, dengan semakin berkurangnya kerapatan tegakan maka tanaman akan memperoleh hara tanpa persaingan yang kuat. Namun dengan berkurangnya kerapatan tegakan pertumbuhan pohon tidak akan terus linier dengan pertambahan umurnya, karena pohon mempunyai batas optimum untuk pertumbuhannya pada umur tertentu.

Dari hasil pendugaan simpanan karbon di KPH Blitar yang berkisar antara 14,95 ton/ha sampai125,28 ton/ha ternyata lebih besar dibandingkan dengan hasil penelitian serupa di KPH Madiun yang dilakukan oleh Ojo (2003) yang mempunyai kisaran simpanan karbon antara 24,48 sampai 64,39 ton/ha. Jika dibandingkan dengan hasil – hasil penelitian di hutan tropika seperti dalam Whitmore (1985), maka hutan tropika memiliki simpanan karbon yang jauh lebih besar. Di hutan tropika Thailand simpanan karbonnya mencapai 260,4 ton/ha karena hutan - hutan tropika memang memiliki keanekaragaman dan kekayaan flora yang jauh lebih banyak.

Simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah

Tumbuhan bawah adalah tumbuhan yang mempunyai keliling batang kurang dari 6,3 cm, diantaranya termasuk semai, kecambah, paku – pakuan, rumput – rumputan, tumbuhan memanjat, dan lumut. Tumbuhan bawah di bawah tegakan Jati umumnya didominasi oleh jenis alang – alang (Imperata cylindrica), kerinyu (Eupatorium odoratum), dan rumput-rumputan. Rata – rata potensi karbon tumbuhan bawah dan serasah yang berada di bawah tegakan Jati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Biomassa dan karbon tumbuhan bawah pada tegakan Jati KU bonita Kerapatan (Pohon/ha) Biomassa (ton/ha) Karbon (ton/ha) I 2,5 1666 0,979 0,49 II 2 296 1,314 0,657 2,5 1100 1,386 0,693 3 470 1,517 0,759 3,5 890 1,343 0,672 4 610 1,437 0,719 4,5 473 1,488 0,744 5 780 1,479 0,74 III 3 443 1,692 0,846 3,5 310 1,793 0,897 4 313 1,539 0,769 4,5 412 1,572 0,786 5 250 1,806 0,903 IV 2,5 180 2,395 1,197 3 206 2,475 1,238 3,5 156 2,637 1,318 4 186 3,247 1,624 4,5 166 3,425 1,713 V 3 143 3,222 1,611 3,5 113 3,018 1,509 4 173 1,89 0,945 5 180 3,327 1,664 VI 4,5 176 3,603 1,802 5 196 3,514 1,757

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa simpanan karbon pada tumbuhan bawah dan serasah berkisar antara 0,49 sampai 1,80 ton/ha. Dimana KU I mempunyai potensi karbon tumbuhan bawah dan serasah terendah dan KU VI potensinya tertinggi. Potensi simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah tersebut relative kecil dibandingkan dengan karbon total di atas permukaan lahan. Hal ini sangat memungkinkan karena dari segi ukuran tumbuhan bawah jauh lebih kecil dibandingkan dengan pohon atau tegakan. Dari tabel di atas secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan simpanan karbon sejalan dengan meningkatnya umur tegakan (kelas umur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 yang menunjukkan rata-rata potensi simpanan karbon tumbuhan bawah pada setiap kelas umur.

0.489 0.84 1.432 1.779 1.418 0.711 1666 346 659 176 152 186 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Karbon (ton/ha) Kerapatan(phn/ha

Gambar 3. Rata-rata potensi simpanan karbon tumbuhan bawah dan serasah dan kerapatan tegakan menurut kelas umur .

Sedangkan jika dibandingkan dengan kerapatan tegakannya cenderung terjadi penurunan kerapatan pohon seiring dengan meningkatnya kelas umur kecuali pada KU VI yang mempunyai kerapatan 182 pohon/ha lebih tinggi daripada kerapatan pada KU V sebesar 152 pohon/ha. Kerapatan tegakan semakin menurun karena adanya aktivitas pengelolaan hutan yaitu tebang penjarangan pada setiap kelas umur

yang dilakukan secara bertahap. Maksud dari tebang penjarangan selain untuk memperoleh hasil produksi juga meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan memberi ruang tumbuh yang lebih luas. Terbukanya areal hutan akibat penjarangan mengakibatkan penutupan tajuk berkurang dengan semakin bertambahnya kelas umur sehingga pada kelas umur tua sinar matahari yang mencapai lantai hutan lebih besar dibandingkan pada kelas umur muda.

Dari gambar 3 dapat dibandingkan dengan semakin berkurangnya kerapatan tegakan pada kelas umur tua diikuti dengan peningkatan karbon tumbuhan bawah dan serasah. Kerapatan tegakan pada KU III sebesar 346 pohon/ha lebih besar dibandingkan dengan kerapatan pada KU IV sebesar 178 pohon/ha. Rapatnya tegakan pada KU III akan berpengaruh terhadap penutupan tajuk dan masuknya sinar matahari ke lantai hutan. Sedikitnya sinar matahari yang masuk ke lantai tegakan KU III dibandingkan dengan tegakan KU IV mengakibatkan potensi simpanan karbonnya lebih rendah, karena proses perkecambahan dan pertumbuhan tumbuhan bawah pada KU IV lebih cepat . Ini disebabkan peningkatan karbon tumbuhan bawah berkaitan erat dengan intensitas cahaya matahari. Dalam pertumbuhannya tumbuhan bawah sangat memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis maupun perkecambahan.

Persentase rata – rata karbon tumbuhan bawah dengan karbon total diatas lahan pada setiap kelas umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Persentase karbon tumbuhan bawah dengan karbon total di atas lahan pada tegakan Jati

Kelas umur Karbon(ton/ha) Persentase Tegakan Tumbuhan bawah Total

KU I 14,95 0,48 15,43 3,11% KU II 37,83 0,71 38,54 1,84% KU III 65,94 0,84 66,78 1,25% KUIV 46,12 1,42 47,54 2,98% KU V 63,92 1,43 65,35 2,18% KUVI 125,26 1,78 127,04 1,40%