PERENCANAAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS PERTANIAN

Penulis

Dr. Ir. Jef Rudiantho Saragih

Desain cover Haitamy el Jaid Tata Letak Dim@wids Cetakan I: Januari 2015 Edisi II Cetakan I: Januari 2018 PENERBIT PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta Telp. 0274 381542. Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com ISBN: 978-602-229-849-6

Kata Pengantar

Cetakan Kedua

A

ktivitas pengembangan ekonomi lokal (PEL) berkaitan dengan masyarakat lokal bekerja bersama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan perbaikan kualitas hidup bagi semua orang. Tujuan PEL adalah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Bank Dunia, 2011). Senada dengan itu, PEL adalah aktivitas lokal yang merupakan proses pembangunan partisipatif di wilayah administratif lokal melalui kemitraan para pemangku kepentingan publik dan swasta. Pendekatan PEL menggunakan sumberdaya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (ILO, 2010). PEL, dengan demikian, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, dimana diperlukan waktu untuk mengubah kondisi lokal, membangun kapasitas, mengelola proses partisipatif, dan memberdayakan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin dan yang termarjinalkan (UN-Habitat, 2009).Penulis bersyukur memeroleh informasi dari Penerbit Pustaka Pelajar bahwa cetakan pertama (2015) telah habis terjual, dalam waktu lebih kurang dua tahun. Bahwa buku ini mendapat tempat di kalangan pembaca, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi

Penulis. Karena rentang waktu yang relatif singkat antara cetakan pertama dan cetakan kedua, maka hampir belum ada revisi pada buku cetakan kedua ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Iwan Nugroho yang berkenan menulis Kata pengantar pada cetakan kedua buku ini. Terima kasih pula disampaikan kepada Penerbit Pustaka Pelajar atas kerjasama yang baik dalam penerbitan dan pemasaran buku ini. Kepada para pembaca yang budiman, terima kasih untuk dukungannya dengan harapan Penulis memeroleh umpan balik untuk perbaikan pada cetakan-cetakan berikutnya.

Kata Pengantar

Prof. Dr. Iwan Nugroho

Rektor Universitas Widyagama Malang

LED can lead to economic solutions that ‘locals’, that builds on local assets and strengths, involve local people and build capacity, a key component to ongoing viability (UN-Habitat, 2013)

P

embangunan ekonomi lokal (local economic development, LED) menjadi isu yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Bagi Indonesia, yang memiliki area geografis yang luas, dengan daratan dan lautan, fisiografi dan iklim yang beragam, serta karakter sosial yang plural, menjadi laboratorium keilmuan yang menantang. Kompleksitas faktor produksi pembangunan itu perlu diformulasikansecara tepat dan cermat untuk menemukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Kita patut bersyukur, kebijakan pembangunan daerah dalam lima belas tahun terakhir mulai menampakkan hasilnya. Daerah mulai menggeliat, masyarakat meningkat partisipasinya dalam beragam sektor ekonomi. Kini, Indonesia sudah mencapai PDB per kapita 3.600 dolar1. Meskipun demikian, harus diakui bahwa

masih masalah dalam distribusi pertumbuhan ekonomi. Ditambah

1 UN-Habitat. 2013. Local Economic Development in Practice - A Toolkit for LED Practitioner. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Nairobi, Kenya. 85p.

adanya tuntutan kebutuhan dan percepatan penyelesaian masalah di berbagai pelosok wilayah.

Buku ini mampu menjawab isu-isu tersebut, melalui konsep dan pendekatan ilmu wilayah yang ditawarkan dilengkapi alat-alat analisis yang relevan. Menariknya, materi buku ini juga menggali potensi dan pengalaman empirik lokal, serta memberi solusi terhadap permasalahan lokal. Banyak permasalahan lokal berasal dari manajemen di tingkat mikro, antara lain ekologi, produktivitas komoditi pertanian, tenaga kerja, usaha tani, tata guna lahan, bahkan juga menyentuh sertifikasi komoditi. Itu semua dapat diangkat melalui konsep ilmu wilayah dan pendekatan ekonomi lokal. Karenanya, buku ini dapat dinikmati oleh beragam segmen pembaca, mulai dari para perencana, dunia industri, pemerintah daerah, peneliti hingga mahasiswa.

Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada penulis. Penulis mampu menemukan celah-celah kebutuhan pembangunan berda-sarkan kepekaannya menggeluti ilmu wilayah. Tidak banyak dosen yang memiliki energi dan konsisten untuk menggali dan terus menggali kompetensi dari kehidupan sekitarnya, sehingga memberi manfaat bagi masyarakatnya.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Penerbit Pustaka Pelajar, yang kiprahnya terus berkembang, dan ikut berkontribusi mengembangkan keilmuan. Kerjasama antara penulis-penerbit, khususnya dalam penerbitan buku ini, dapat mengisi kebutuhan pembaca akan keilmuan pembangunan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Kata Pengantar

S

egala sesuatu dimulai dari niat. Begitupun buku ini ditulis. Semasa kuliah doktoral, penulis melihat dan mengerti betul kesulitan sebagian teman-teman satu angkatan untuk memahami modul kuliah, terutama yang berkaitan dengan teknik-teknik kuantitatif dan metodologi penelitian. Maklum, bidang yang kami tekuni memang bersifat multidisiplin: Perencanaan Wilayah. Mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang bidang ilmu, mulai dari pertanian, ekonomi, teknik, sosial politik, kesehatan masyarakat, bahkan ilmu-ilmu budaya.Sekembalinya dari studi lanjut, penulis melihat kesulitan yang sama pada mahasiswa penulis pada program studi magister Perencanaan Wilayah dan Kota di kampus Penulis. Latar belakang ilmu mereka lebih beragam lagi. Di samping bidang-bidang ilmu yang disebutkan sebelumnya, sebagian dari mahasiswa ini berbekal ilmu pendidikan. Maka jadilah niat menulis buku ini menjadi lebih dilakoni secara serius dan dapat diterbitkan sebagaimana dapat dibaca kini.

Isi buku ini merupakan kombinasi antara teori dan aplikasi peren canaan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal berbasis bidang pertanian, secara khusus komoditas kopi arabika, yang

merupakan komoditas andalan Provinsi Sumatera Utara.Teori dan konsep terkait perencanaan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal dirujuk dari berbagai sumber. Buku ini dilengkapi dengan alat analisis perencanaan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal. Metode analisis data ini dimulai dari yang paling sederhana (seperti uji beda rata-rata) sampai kepada yang agak rumit (seperti model persamaan struktural). Setiap metode diberikan contoh aplikasi sederhana dan penjelasan lebih rinci untuk lebih memberi pemahaman rinci pula bagi para mahasiswa pemula.

Aplikasi yang lebih komprehensif dibuat pada Bagian 6 yang merupakan gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif terkait dengan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas kopi arabika di Kabupaten Simalungun, salah satu wilayah ter-penting produsen kopi arabika di Provinsi Sumatera Utara. Data dan informasi yang digunakan pada Bagian 6 ini terutama diperoleh dari hasil survei International Finance Corporation/World Bank Group (IFC/WBG) atas lebih dari 1.000 petani kopi arabika di tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Data dan informasi dapat digunakan atas izin (lisan) dari IFC/WBG melalui Bapak Rahmad Syakib. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada IFC atas kerja samanya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada, terutama, petani kopi arabika di Kabupaten Simalungun, sebagai sumber data utama dan mitra diskusi mengenai potensi dan permasalahan kopi arabika di tingkat petani. Terima kasih juga kepada petani kopi arabika di Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara atas interaksi dan diskusi melalui focus group discussion (FGD) di lebih dari 30 desa sepanjang tahun 2010 dan 2011 saat pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan petani kopi arabika dalam pencatatan buku usaha tani (logbook), yang merupakan kerja sama International Finance Corporation/World Bank Group (IFC/WBG) dengan Universitas Simalungun, tempat penulis berkarya sebagai dosen.

dan anak-anak kami. Tidak jarang, keluhan datang dari mereka sebab saya lebih “memperhatikan” laptop dari mereka. Keluhan ter sebut memang wajar, sebab penulisan buku ini dimulai hanya sesaat setelah penulis menyelesaikan studi doktoral. Saat studi saja, Penulis hampir tidak punya waktu untuk mereka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penulisan buku ini. Namun biasanya mereka bisa mengerti, sebab penulis katakan: dosen harus membaca dan menulis.

Buku ini terdiri atas enam bagian. Bagian 1 merupakan Pen-dahuluan yang berisi sekilas perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Bagian 2 adalah suatu telaah (review) mengenai kesen jangan (dis-paritas) wilayah secara umum. Bagian 3 memuat konsep-konsep dan teori mengenai perencanaan wilayah. Bagian 4 berisi kan teori dan berbagai kajian empiris yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal (PEL) atau local economic development (LED). Bagian 5 menjelaskan sebagian teknik-teknik kuantitatif yang umum dan yang dapat digunakan dalam analisis ekonomi lokal dan ekonomi regional. Setiap teknik yang disampaikan disertasi dengan contoh aplikasi, baik berdasarkan data empiris atau data hipotetis. Terakhir, Bagian 6, aplikasi pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, secara khusus komoditas kopi arabika dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Tentu saja kesempurnaan tidak dijumpai dalam buku ini. Hidup dan aktivitas kehidupan memang tak pernah sempurna, agar manusia senantiasa ingat Sang Pencipta-nya. Orang bijak berkata, manusia ada bila bermakna bagi sesama; dan meskipun hidup, sesungguhnya manusia tak ada bila tidak berguna bagi sesamanya. Penulis mencoba menunjukkan, antara lain, dengan menulis buku ini. Semoga saja bermakna. Jika kurang bermakna, mohon masukan dan kritik sebab bila masukan itu konstruktif, dapatlah suatu waktu buku ini direvisi untuk lebih baik.

Pematangsiantar, Februari 2014 JRS

Daftar Isi

Kata Pengantar Cetakan Kedua — v

Kata Pengantar Prof. Dr. Iwan Nugroho — vii

Kata Pengantar Penulis— ix

Daftar Isi — xiii

Daftar Tabel — xvii

Daftar Gambar — xxi

Bab 1

Pendahuluan — 1

Bab 2

Kesenjangan Antarwilayah — 13

2.1. Pengantar — 13 2.2. Kesenjangan Perkotaan-Perdesaan — 14 2.3. Upaya Mengatasi Kesenjangan Perdesaan — 24Bab 3

Perencanaan Wilayah — 31

3.1. Sejarah Ilmu Wilayah — 31 3.2. Ilmu Wilayah — 33

3.4. Konsep Wilayah — 36 3.5. Perencanaan Wilayah — 40

3.6. Perencanaan Tingkat Nasional, Regional, dan Lokal — 44

3.7. Kebijakan Penataan Ruang — 46

Bab 4

Pengembangan Ekonomi Lokal — 55

4.1. Pendekatan Baru — 55

4.2. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal — 57 4.3. Pengembangan Ekonomi Lokal di Berbagai Negara — 65

Bab 5

Metode Kuantitatif Analisis Pengembangan Ekonomi

Lokal — 73

5.1. Pengantar — 73 5.2. Uji Beda Rerata — 73

5.2.1. Uji-t satu sampel (One sample t-test) — 73 5.2.2. Uji-t sampel berpasangan (Paired sample

t-test) — 74

5.2.3. Uji-t sampel bebas (Independent sample t-test) — 76 5.3. Analisis Korelasi — 78

5.3.1. Korelasi Pearson — 78 5.3.2. Korelasi Spearman — 82 5.4. Model Regresi Sederhana — 83 5.5. Model Regresi Majemuk — 88

5.5.1. Statistik Deskriptif — 88 5.5.2. Korelasi — 89

5.5.3. Koefisien Determinasi dan Uji Kesesuaian Model — 90

5.5.4. Uji-F — 91 5.5.5. Uji-t — 92

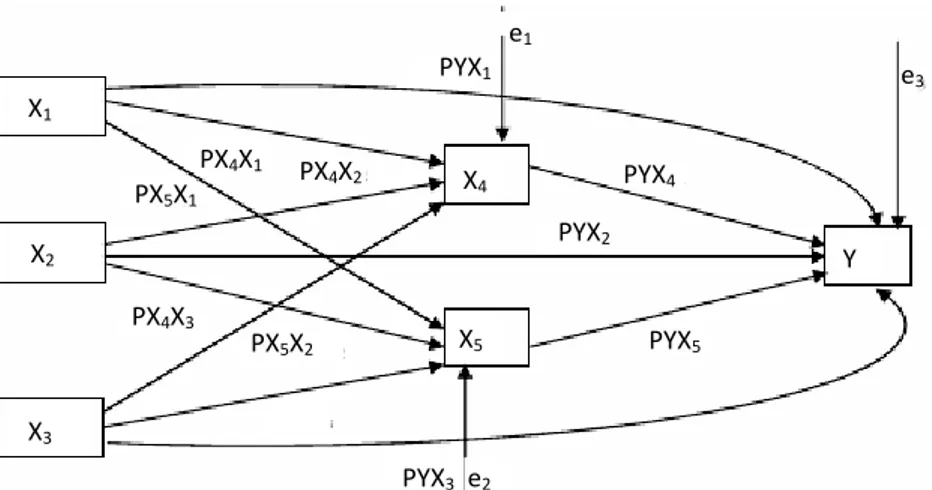

5.5.7. Uji Heteroskedastisitas — 94 5.5.8. Uji Autokorelasi — 96 5.6. Model Peluang Linier — 97 5.7. Model Dekomposisi — 101 5.8. Analisis Jalur — 111 5.8.1. Prosedur Penyelesaian — 113 5.8.2. Output SPSS — 115 5.8.3. Interpretasi Output SPSS — 116 5.8.4. Kesimpulan — 122

5.9. Model Persamaan Struktural — 123 5.9.1. Pengantar — 123

5.9.2. Contoh Model Persamaan Struktural — 124 5.9.3. Pemeriksaan Validitas — 129

5.9.4. Pemeriksaan Reliabilitas — 131 5.9.5. Uji Kesesuaian Model — 133 5.9.6. Persamaan Struktural — 133 5.9.7. Pengaruh Langsung — 134 5.9.8. Pengaruh Tidak Langsung — 134 5.9.9. Pengaruh Total — 135

5.10. Pewilayahan Komoditas Pertanian — 135 5.11. Location Quotient (LQ) — 140

5.12. Shift-Share Analysis — 142

Bab 6

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian — 147

6.1. Produktivitas Pertanian — 147 6.2. Kopi Indonesia — 151

6.2.1. Kopi Arabika Sumatera Utara — 157

6.3. Kajian Sosial Ekonomi dan Ekologi Kopi Arabika Spesialti — 162

6.4. Usaha tani Kopi Sertifikat vs. Non-sertifikat — 183 6.5. Pengembangan Ekonomi Lokal — 190

6.5.1. Kinerja Sektor Perekonomian Kabupaten Simalungun — 190

6.5.2. PDRB Sektor Pertanian dan Subsektor Perkebunan — 193

6.6. Peran Kopi Arabika dalam Pengembangan Ekonomi Lokal — 193

6.6.1. Peran dalam Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja — 195

6.6.2. Pola Penyerapan Tenaga Kerja — 197

6.6.3. Analisis Skenario Pengembangan Kopi Arabika Spesialti — 199

6.6.4. Peningkatan aktivitas ekonomi lokal — 203 6.7. Pola Tata Guna Lahan — 207

6.7.1. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun — 208

6.7.2. Tata Guna lahan — 212 6.8. Kajian kebijakan — 213

6.8.1. Kebijakan Pengembangan Kopi Arabika Spesialti — 215

6.8.2. Analisis Kebutuhan Program — 218

6.9. Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kopi Arabika — 219

6.9.1. Komponen Sosial Ekonomi — 223 6.9.2. Komponen Ekologi — 224

6.9.3. Sertifikasi Kopi — 225 6.9.4. Tata Guna Lahan — 225

6.9.5. Komponen Kebijakan dan Program — 226 6.9.6. Komponen Kelembagaan dan Fasilitas

Pendukung — 227

Daftar Pustaka — 229

Glosarium — 258

Indeks — 281

Daftar Tabel

Tabel 1 Kelemahan perencanaan wilayah di negara sedang berkembang — 22

Tabel 2 Keterkaitan dan kesalingtergantungan antara perkotaan dan perdesaan — 25

Tabel 3 Keterkaitan utama dalam pembangunan spasial — 27 Tabel 4 Isu keberlanjutan dalam perencanaan (sustainability

planning) — 35

Tabel 5 Indikator pembangunan wilayah — 43

Tabel 6 Pendekatan baru teori pengembangan ekonomi lokal (PEL) — 56

Tabel 7 Perbedaan utama antara kebijakan pembangunan tradisional dan PEL — 59

Tabel 8 Sasaran PEL dari beberapa kepustakaan terpilih — 64 Tabel 9 Karakteristik pariwisata massal dan pariwisata

alternatif — 68

Tabel 10 Data hipotetis produktivitas kopi arabika untuk uji beda kelompok berpasangan — 76

Tabel 11 Data hipotetis pengeluaran kesehatan untuk uji beda kelompok independen — 77

Tabel 12 Data hipotetis jumlah pupuk dan tenaga kerja untuk perhitungan korelasi — 79

Tabel 13 Tabel nilai kritis t yang dipersingkat — 80

Tabel 14 Data hipotetis pertumbuhan ekonomi dan investasi luar negeri — 81

Tabel 15 Data hipotetis penilaian cita rasa kopi oleh dua ahli — 83

Tabel 16 Data hipotetis produktivitas kopi arabika dan jumlah pupuk organik — 85

Tabel 17 Data hipotetis untuk contoh persamaan regresi majemuk — 88

Tabel 18 Statistik deskriptif untuk contoh persamaan regresi majemuk — 89

Tabel 19 Korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat untuk contoh regresi majemuk — 90

Tabel 20 Koefisien determinasi dan uji kesesuaian model — 90 Tabel 21 Koefisien regresi dan collinearity statistics — 93 Tabel 22 Nilai tolerance dan VIF untuk uji multi

kolinearitas — 93

Tabel 23 Pedoman uji Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi — 97

Tabel 24 Data hipotetis pengalaman dan kesiapan petani melakukan usaha tani kopi organik — 98

Tabel 25 Penggolongan kesiapan melakukan usaha tani kopi organik — 99

Tabel 26 Perilaku kesediaan petani melakukan usaha tani kopi organik berdasarkan pengalaman — 100

Tabel 27 Data deret waktu harga rata-rata harian kopi arabika asal Indonesia (Other Mild Arabicas) di pasar

internasional — 103

Tabel 28 Dekomposisi rerata bergerak 12 bulan, perhitungan pengaruh tren linier dan pengaruh siklik terhadap harga kopi arabika asal Indonesia di pasar internasional — 105

Tabel 29 Perhitungan indeks musim berdasarkan metode dekomposisi rasio terhadap rerata bergerak — 108 Tabel 30 Prediksi harga kopi arabika asal Indonesia di

pasar internasional pada 2010 berdasarkan metode dekomposisi — 110

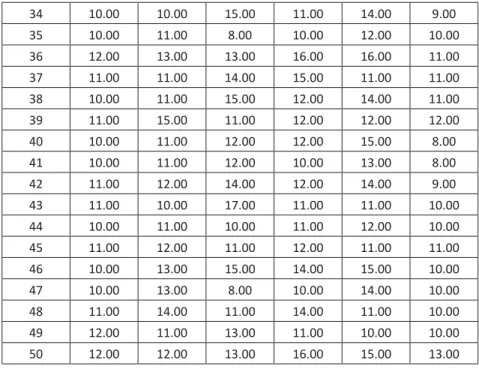

Tabel 31 Data hipotetis pendapatan petani dan variabel yang memengaruhi — 112

Tabel 32 Variabel-variabel yang digunakan dalam contoh Model Persamaan Struktural — 124

Tabel 33 Indikator-indikator variabel yang digunakan dalam Model Persamaan Struktural — 125

Tabel 34 Pemeriksaan validitas Model Persamaan Struktural — 130

Tabel 35 Reliabilitas masing-masing Indikator — 131

Tabel 36 Nilai dan kriteria untuk menguji kesesuaian Model Persamaan Struktural — 133

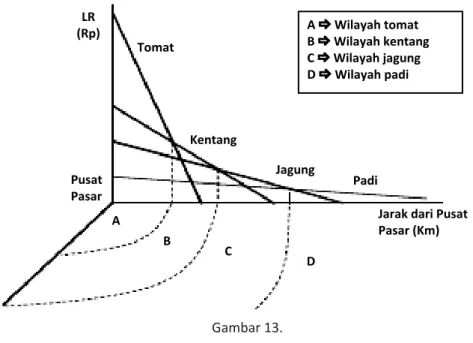

Tabel 37 Data hipotetis untuk perhitungan land rent — 137 Tabel 38 Data dan perhitungan Location Quotient (LQ) di

Kabupaten Simalungun — 141

Tabel 39 Data hipotetis kesempatan kerja untuk perhitungan pertumbuhan— 144

Tabel 40 Perhitungan pertumbuhan ekonomi, proportional shift, dan differential shift — 144

Tabel 41 Luas kebun, produksi, produktivitas, dan jumlah petani perkebunan rakyat kopi arabika di Indonesia menurut provinsi tahun 2010 — 158

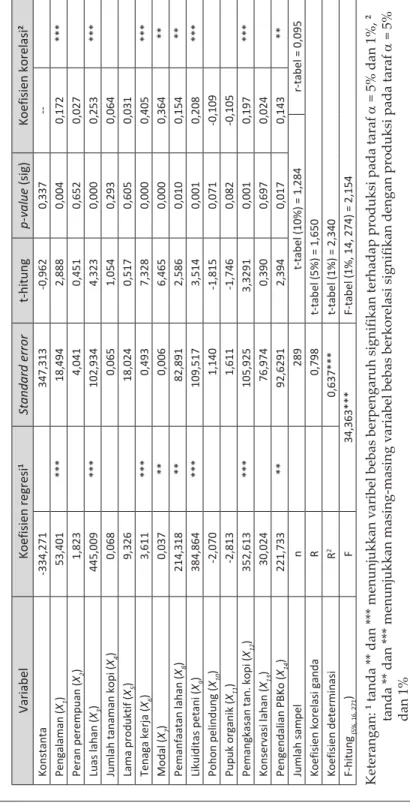

Tabel 42 Hasil estimasi koefisien regresi linier ganda untuk faktor sosial ekonomi — 163

Tabel 43 Kinerja usaha tani kopi arabika spesialti sertifikat vs. non-sertifikat — 184

Tabel 44 Struktur perekonomian Kabupaten Simalungun tahun 2010 — 191

Tabel 45 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian dan Subsektor Perkebunan — 193

Tabel 46 Peran komoditas kopi arabika spesialti dalam pen-dapatan dan penyerapan tenaga kerja wilayah — 196 Tabel 47 Analisis skenario kondisi yang mungkin dicapai tahun

2015 dan 2020 — 201

Tabel 48 Rekomendasi kebutuhan input dan sarana pendukung usaha tani kopi arabika spesialti untuk menghitung peningkatan aktivitas ekonomi — 204

Tabel 49 Peningkatan aktivitas ekonomi berdasarkan kebutuhan input produksi dan sarana lain tahun 2015

dan 2020 — 207

Tabel 50 Luas perkebunan rakyat dan besar di Kabupaten Simalungun — 209

Tabel 51 Lokasi sentra kopi arabika dalam kawasan hutan setelah SK 44/2005 — 210

Tabel 52 Program saat ini dan program yang dibutuhkan dalam pengembangan kopi arabika spesialti — 220

Daftar Gambar

Gambar 1 Hubungan kota-hinterland dalam pembangunan wilayah — 19

Gambar 2 Trickle-down effect (+) versus backwash effect (-) — 20

Gambar 3 Proses pembangunan wilayah perdesaan: struktur, aliran, dan intervensi kebijakan — 29

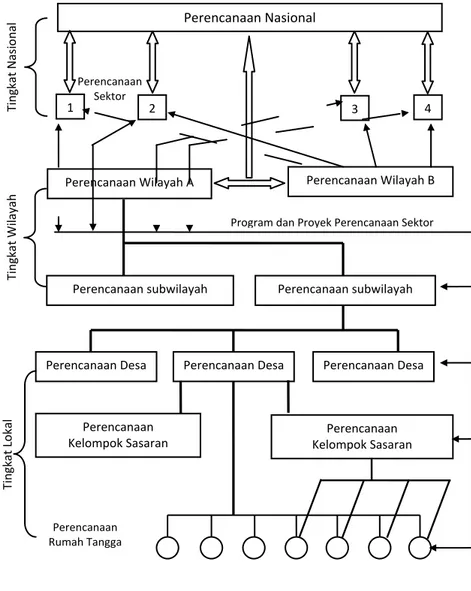

Gambar 4 Diagram hubungan antara sistem perencanaan pada tingkat nasional, wilayah, dan lokal — 45

Gambar 5 Hierarki rencana tata ruang — 49

Gambar 6 Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten — 50 Gambar 7 Penataan ruang kawasan perdesaan — 51

Gambar 8 Peran masyarakat dalam penataan ruang — 57

Gambar 9 Kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekonomi lokal — 57

Gambar 10 Perkembangan harga kopi arabika asal Indonesia di pasar internasional (Januari 2003 s.d.

November 2009) — 102

Gambar 11 Prediksi harga kopi arabika asal Indonesia di pasar internasional pada 2010 berdasarkan metode dekomposisi — 111

Gambar 12 Kerangka konsep model kopi organik — 129 Gambar 13 Ilustrasi pewilayahan empat komoditas pertanian — 138

Gambar 14 Kerangka produktivitas pertanian — 150

Gambar 15 Perkembangan produksi kopi negara produsen utama dunia — 152

Gambar 16 Pangsa produksi kopi dunia tahun 2011 dan produktivitas tahun 2009 — 154

Gambar 17 Perbandingan produksi kopi dan luas kebun negara produsen utama kopi dunia tahun 2009 — 155 Gambar 18 Produksi, ekspor, dan konsumsi domestik produsen

kopi utama 2010 — 156

Gambar 19 Volume ekspor kopi negara produsen utama tahun 2000-2011 — 156

Gambar 20 Perkembangan produksi kopi arabika per provinsi — 158

Gambar 21 Luas kebun, produksi dan jumlah petani pada perkebunan rakyat kopi arabika di Indonesia tahun 2010 — 159

Gambar 22 Pangsa produksi dan produktivitas kopi arabika (kg/ha/tahun) per provinsi — 160

Gambar 23 Perkembangan produksi kopi Sumatera Utara tahun 2001-2009 — 161

Gambar 24 Manfaat pohon pelindung menurut pandangan petani di dataran tinggi Kabupaten Simalungun — 176 Gambar 25 Kondisi topografi lahan usaha tani kopi arabika

spesialti di Kabupaten Simalungun — 180

Gambar 26 Perkembangan harga kopi gabah di tingkat petani di Kabupaten Simalungun tahun 2011 — 186

Gambar 27 Perkembangan harga kopi di pasar internasional tahun 2011 — 187

Gambar 28 Pangsa sektor dalam perekonomian Kabupaten Simalungun tahun 2010 — 192

Gambar 29 Struktur PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Simalungun tahun 2010 — 192

Gambar 30 Kurva pengangguran musiman sektor pertanian (atas) dan penyerapan tenaga kerja usaha tani kopi arabika spesialti (bawah) — 198

Gambar 31 Alur pikir analisis dukungan kebijakan dan program pemerintah daerahdalam pengembangan kopi arabika spesialti — 216

Gambar 32 Rekomendasi model pengembangan ekonomi lokal berbasis kopi arabika spesialti di dataran tinggi Kabupaten Simalungun — 222

Bab 1.

Pendahuluan

Otonomi Daerah:

Salah Kaprah Implementasi yang Berkelanjutan

P

engembangan ekonomi lokal dan perencanaan wilayah menjadi sangat penting di era otonomi daerah. Namun bagai mana suatu negara sampai pada keputusan melakukan otonomi daerah dan bagaimana otonomi daerah diimplementasikan serta bagaimana dampak otonomi bagi masyarakat lokal, menjadi sesuatu yang jauh lebih penting.Setiap bangsa, di awal kemerdekaannya, selalu bergelut dengan pemikiran tentang bagaimana pembangunan harus dilaksanakan. Strategi apa yang sebaiknya diambil untuk, tentu saja, menyejahterakan warganya. Hal pertama yang dilakukan sekaitan dengan pembangunan suatu bangsa adalah, antara lain, membentuk badan perencana pembangunan. Badan ini ditugasi untuk memikirkan, memilah, menilai baik-buruknya berbagai alternatif strategi pembangunan manakala strategi itu diterapkan.

Itu pula yang dilakukan bangsa kita ketika kemerdekaan diraih pada 1945. Pemerintah dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan di mana sebagian besar penduduk kekurangan pangan dan berada di bawah garis kemiskinan. Maka hal utama

yang perlu segera dicapai adalah peningkatan produktivitas sektor per tanian, utamanya komoditas pangan. Tujuan pembangunan yang terutama di awal kemerdekaan ini adalah mengejar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang diambil adalah pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik. Hampir semua pembangunan dirancang dan diarahkan dari pusat, daerah tinggal melaksanakan saja.

Hal ini sejalan dengan paradigma umum yang dianut dalam pembangunan di negara-negara yang baru merdeka yaitu suatu paradigma yang memberikan peran dominan pada negara untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di semua bidang. Tentu saja, paradigma yang demikian tidak, atau kurang, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembangunan. Lebih jauh, paradigma yang demikian juga menghambat berkembangnya aspirasi masyarakat dan kearifan lokal (local wisdom) dalam proses pembangunan.

Meski demikian, rezim Orde Baru beranggapan bahwa cara yang paling efektif untuk mengejar ketertinggalan dan mening-katkan produktivitas adalah berfokus pada pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ingin dicapai dengan menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada badan-badan pemerintah dan pelaku ekonomi utama, di bawah kendali pemerintah pusat. Prasyarat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tentu saja adalah terciptanya stabilitas politik (stability).

Hasil yang diharapkan memang sesuai dengan yang di ha-rapkan, minimal memenuhi target. Tingkat inflasi dapat ditekan, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan bahkan dapat diper-tahankan 6-7% per tahun hingga akhir Orde Baru. Pendapatan per kapita meningkat dari sekitar US$70 pada 1969 menjadi sekitar US$800 pada 1994, kuantitas dan kualitas infrastruktur meningkat,

tingkat kemiskinan turun dari sekitar 60 juta pada awal Orde Baru menjadi sekitar 40 juta pada 1980 dan sekitar 26 juta pada 1993. Dari segi angka-angka, pencapaian itu merupakan sesuatu yang luar biasa.

Namun, praktik pembangunan tersebut membawa dampak negatif yang sangat parah, kronis, dan akut. Salah satunya adalah distribusi hasil-hasil pembangunan yang sangat timpang. Berbagai pihak menyatakan, 90% pendapatan nasional dinikmati hanya 10% orang dan kelompok tertentu. Mekanisme penetesan ke bawah (trickling-down effect) yang semula diyakini dapat dicapai dengan pertumbuhan yang tinggi, tidak terjadi sama sekali. Seandainya pun terjadi, apakah pantas rakyat hanya mendapat tetesan saja?

Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi di banyak negara sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat selama tahun 1960-an sering kali diikuti peningkatan ketidak merataan, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk miskin. Kemiskinan massal di wilayah perdesaan malah semakin serius meskipun Produk Domestik Bruto meningkat dengan cepat (Arndt, 1980)1.

Dampak negatif itu memengaruhi perekonomian secara menyeluruh dan merobohkan fundasi perekonomian bangsa. Angin yang ditabur selama ini akhirnya dituai dalam bentuk panen badai krisis ekonomi dan keuangan sejak pertengahan 1997. Belakangan krisis ekonomi dan moneter itu diikuti oleh krisis-krisis lainnya yang melahirkan krisis multidimensi.

Sebenarnya, sejak semula telah disadari bahwa pembangunan terpusat tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika dilihat regulasi yang terkait dengan itu, semisal pada

Undang-1 Mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan hasilhasil pem -bangunan semasa Orde Baru dapat dilihat pada H.W. Arndt (Ed.), 1980, Pembangunan dan pemerataan: Indonesia di masa Orde Baru, Jakarta: LP3ES. Buku dimaksud terdiri atas lima bab: Tinjauan Umum (H.W. Arndt), Kesempatan kerja (H.W. Arndt dan R.M. Sundrun), Distribusi pendapatan (Anne Booth dan R.M. Sundrun), Bonanza minyak dan kemiskinan (H.W. Arndt), dan Politik ekonomi dan pemerintahan Orde Baru (Bruce Glassburner).

Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, jiwa desentralisasi sudah mulai kelihatan. Namun demikian, nuansa penyeragaman masih lebih dominan dalam memberlakukan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, pemerintah meneguhkan (kembali) jiwa desen-tralisasi itu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-Undang ini menjadi tong-gak baru penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber daya pembangunan [alam, manusia, modal, teknologi] mulai bergeser ke daerah. Untuk mendukung perubahan tersebut, perguruan tinggi mulai menggiatkan kuliah-kuliah yang berkaitan dengan kedaerahan atau kewilayahan. Kuliah-kuliah semacam ekonomi regional, ilmu wilayah, perencanaan wilayah, pembangunan wilayah, dan sejenisnya, mulai ditawarkan di perguruan tinggi. Bah kan, jurusan, program studi, atau peminatan untuk ilmu-ilmu tersebut dibuka dan berkembang pesat di perguruan tinggi.

Selanjutnya, regulasi mengenai pemerintahan daerah direvisi kembali dan lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, hingga kini, sangat sulit menyimpulkan bahwa otonomi daerah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seba gaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut. Daerah (baca: Kepala Daerah) memang memiliki wewenang mengatur sendiri rumah tangga daerah. Namun sering kali wewenang itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok. Terlalu banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, di mana sebagian besar merupakan kasus korupsi. “Ada 296

orang kepala daerah yang bermasalah dengan hukum,” kata Mendagri

Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Medan pada Juni 2013.

Karena adanya wewenang Kepala Daerah tersebut, gairah individu atau elite untuk menjadi kepala daerah pun semakin

meng gebu. Selain berebut menjadi kepala daerah di daerah otonom yang ada; mereka juga seakan berlomba untuk mengusulkan pem-bentukan daerah otonom baru, atas nama aspirasi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2013), jumlah daerah otonom baru (provinsi/kabupaten/kota) pembentukan tahun 1999-2013 adalah: 217 yang terdiri atas 8 provinsi, 175 kabupaten dan 34 kota. Dengan demikian, jumlah daerah otonom di Indonesia saat ini telah mencapai 542 daerah otonom, yang terdiri atas 34 provinsi, 410 kabupaten, dan 98 kota. Dengan begitu, dalam setiap 3 hari terjadi 2 pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dan sebagian besar hasil pilkada ini berujung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Prinsip utama otonomi yang bertanggung jawab adalah meng-urus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi masya rakat dan potensi daerah. Berdasarkan aspirasi masyarakat berarti menuntut perencanaan pembangunan bersifat partisipatif. Sementara berdasarkan potensi daerah menuntut perencanaan pembangunan menganut prinsip prioritas (ambeg paramaarta). Mari kita lihat bagaimana secara umum pemerintah daerah melakukan dua prinsip tersebut.

Perencanaan partisipatif diimplementasikan melalui musya-warah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Masalah keterwakilan masyarakat dan hanya meng-utamakan prosedural, sering kali menjadi penyebab musren bang di semua tingkatan menjadi tidak berkualitas. Selain itu, usulan dari desa/kelurahan dapat saja hilang atau dicoret di tingkat yang lebih tinggi apabila ada kepentingan lain, yang sering kali datang dari elite di eksekutif dan legislatif.

Perencanaan berprinsip prioritas sebaiknya dilakukan ber-dasarkan kajian ilmiah atas potensi wilayah yang terkait dengan kelayakan finansial, ekonomi, sosial, dan ekologi. Di era pasca-pencanangan otonomi daerah, kegiatan-kegiatan ilmiah memang menjadi kegemaran baru badan-badan perencana daerah, semisal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Pene-litian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut sering diberi nama: studi kelayakan, survei, kajian awal, kajian produk unggulan, studi potensi daerah, potensi investasi, survei pariwisata, promosi produk, dan sejenisnya. Namun sering kali muatan ilmiahnya menjadi kabur sebab dokumen-dokumen yang diharapkan independen untuk bahan perencanaan itu pun hampir seluruhnya “diproyekkan”. Lagipula, melalui dana proyek-proyek kegiatan ilmiah tersebut ditengarai kerap terjadi penggelembungan anggaran.

Selain itu, sumber daya pembangunan yang semakin baik ternyata belum mampu meningkatkan secara nyata kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia birokrasi meningkat secara cepat. Jika peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi dilihat dari tingkat pendidikan mereka, maka data berikut dapat dijadikan gambaran. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per Januari 2013, sekitar 65% PNS yang berjumlah hampir 4,5 juta orang, memiliki pendidikan D1 sampai S3. Mereka ter diri dari 142 ribu lebih berpendidikan S2 dan 9 ribu lebih ber-pendidikan S3.

Sumber daya modal meningkat dengan cepat ditandai dengan bertambahnya APBD dari tahun ke tahun. Informasi dan teknologi semakin maju dan sangat memberi kemudahan bagi aparat birokrasi untuk mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan. Lalu apa yang terjadi dengan kesejahteraan masyarakat pascaotonomi daerah? Uraian di bawah ini kiranya dapat dijadikan jawaban untuk pertanyaan tersebut.

Dalam laporan Bappenas tahun 2005 diperoleh informasi bahwa dari 440 kabupaten/kota di Indonesia, diidentifikasi terdapat 199 atau 45,2% adalah daerah tertinggal dan miskin. Lebih rinci, 88 kabupaten/kota (44%) di antaranya adalah daerah otonom baru. Artinya, pembangunan di daerah otonom baru masih sangat lambat. Mengapa demikian? Hasil Kajian Evaluasi Pembentukan Daerah

Otonom Baru tahun 2004 diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi daerah otonom baru, yaitu: (1) sistem kelembagaan yang belum mendukung untuk peningkatan PAD dan pelayanan masyarakat, (2) sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah yang terbatas, (3) masalah pengalihan aset dari daerah induk ke daerah otonom baru, (4) aparatur lini terdepan pelayanan kurang berkualitas, dan (5) kurangnya kebijakan untuk mendukung perekonomian daerah.

Sementara itu, Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru (Bappenas 2005) menyimpulkan beberapa per ma-salahan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelak-sanaan pembangunan di daerah otonom baru, yaitu: (1) sistem pemerintahan belum terbentuk secara utuh, (2) aparatur pemerintah daerah kurang memadai, (3) kemampuan keuangan rendah dan ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, (4) fasilitas kantor tidak memadai, (5) infrastruktur buruk, dan (6) rencana pembangunan yang lemah.

Lalu bagaimana pembangunan manusia di era desentralisasi?

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, praksis pem-bangun an di tingkat kabupaten/kota ini dapat dikategorikan sebagai pembangunan di tingkat wilayah (regional) dan lokal. Sejak era desentralisasi dilaksanakan di negeri kita, peran pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal menjadi sangat strategis. Seluruh

pembangunan pasti diimplementasikan di tingkat lokal, baik yang direncanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Kinerja pembangunan di tingkat lokal menjadi salah satu penentu utama daya saing suatu negara.

Maka kita menjadi ingat dengan global paradoks-nya Naisbitt. Global paradoks, pada satu sisi, berarti bahwa hubungan di antara berbagai negara di dunia menjadi lebih intensif. Aktivitas perdagangan juga menjadi lebih terbuka dan tanpa batas. Dunia men jadi nirbatas. Karenanya, perdagangan internasional menjadi lebih kompetitif. Umumnya, suatu negara yang memiliki daya saing (competitive ability) tertinggi akan menguasai dan memenangkan persaingan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi negara-negara di dunia telah mengglobal dan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh daya saing nasional.

Pada sisi yang lain, global paradoks berarti bahwa peran pengetahuan lokal menjadi lebih strategis. Daya saing tergantung pada kreativitas dan inovasi lokal dalam penggunaan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang unik di mana wilayah lain tidak dapat memproduksinya. Sebagai contoh, kopi arabika Sumatera Utara adalah produk yang unik dan tidak ada produk yang persis sama dari wilayah lain. Hanya saja, yang menjadi tantangan adalah, bagaimana kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal menjadikan produk kopi tersebut mengungguli persaingan di pasar kopi global. Kesimpulannya adalah aktivitas manusia menjadi mengglobal dan bebas, tetapi pengetahuan lokal menjadi penentu daya saing suatu produk dan jasa. Itulah global paradoks.

Merujuk argumen tersebut, pembangunan suatu bangsa mestinya terpusat di tingkat lokal; baik perencanaannya maupun pelaksanaannya. Aktor utama pembangunan ekonomi adalah pemerintah lokal (pemerintah kabupaten/kota). Pemerintah pusat sebaiknya berperan sebagai penentu regulasi yang bersifat indikatif. Regulasi yang bersifat imperatif dan pelaksanaannya menjadi tugas

pemerintah lokal. Kondisi ini menuntut sistem pemerintahan yang berat ke daerah. Desentralisasi menjadi suatu keharusan. Dan inilah yang dicita-citakan oleh era otonomi daerah sejak 1999.

Otonomi daerah ditandai dengan memberikan otoritas bagi pemerintah lokal untuk mengatur rumah tangga (daerah) sendiri. Tujuan utama dari otonomi daerah, tentunya, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yang tepat yaitu pengembangan ekonomi lokal (PEL). Strategi PEL adalah suatu strategi pembangunan yang dapat merencanakan program dan kegiatan pembangunan di bawah aras kabupaten. PEL dapat merencanakan pembangunan tingkat kecamatan atau beberapa desa secara lebih realistis. Dalam dekade terakhir ini, strategi PEL menjadi sesuatu yang tepat untuk diimplementasikan, terutama di negara-negara sedang berkembang.

Bagaimana strategi PEL meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Banyak pakar menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua sasaran utama strategi PEL. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang kedua adalah perluasan kesempatan kerja lokal (enhancement of people income and

local job opportunity). Dalam terminologi yang sepadan, strategi

PEL dapat mengurangi tingkat kemiskinan, utamanya di wilayah perdesaan. Karena itu, pembangunan berbasis sumber daya dan pengetahuan lokal menjadi prasyarat utama untuk mencapai sasaran PEL. Di banyak wilayah di Indonesia, aktivitas ekonomi yang dapat memenuhi prasyarat tersebut adalah agribisnis, perkebunan rakyat, industri atau usaha skala mikro-kecil-menengah, agrowisata, peternakan rakyat, kegiatan ekonomi pesisir, dan sebagainya.

Pertanyaannya kini adalah, apakah pemerintah lokal mem-prioritaskan aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut dalam perencanaan pembangunan. Untuk menjawab pertanyaan ini, diambil studi kasus suatu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah lokal menetapkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor

prioritas dalam pemabangunan wilayahnya. Prioritas selanjutnya adalah pendidikan, kesehatan, dan industri. Prioritas dimaksud dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD juga menyatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aras perencanaan, dokumen RPJMD tersebut cukup baik sebagai dasar untuk ditindaklanjuti oleh badan-badan teknis dalam berbagai program dan kegiatan yang gayut.

Pertanyaan berikutnya adalah, jika kebijakan (perencanaan) sudah cukup baik; bagaimana dengan program dan kegiatan? Pertanyaan ini, dapat dijawab dengan melihat program pengem-bangan kopi arabika, sebagai contoh, yang dimuat dalam peren-canaan strategis Dinas Perkebunan di kabupaten tersebut. Berdasar-kan suatu studi (Saragih 2012), kebijaBerdasar-kan yang cukup baik di tingkat perencanaan tidak diikuti dengan program dan kegiatan yang memadai. Perencanaan strategis badan-badan teknis hanya memuat program dan kegiatan yang sangat minim, seperti pengadaan bibit kopi, pengadaan penggiling buah kopi (pulper), demonstrasi plot, studi banding petani, dan pembangunan jalan usaha tani.

Jelas saja program dan kegiatan itu tidak memadai untuk menghasilkan kopi yang unik untuk memenuhi preferensi konsumen di pasar global. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi arabika terpenting di dunia. Kopi yang unik adalah kopi yang diakui kualitasnya secara formal melalui sertifikasi produk kopi. Terdapat beberapa program sertifikasi kopi yang berkembang saat ini: Organic, Fair Trade, C.A.F.É. Practices, Utz Certified, Rainforest Alliance, Bird Friendly®, The Common Code for the Coffee Com-munity (4C), Shade Grown Coffee, dan Geographical Indi cation. Untuk memenuhi standar sertifikasi tertentu, diperlukan prog ram dan kegiatan yang inovatif dan kreatif dimulai dari usaha tani.

Inovasi dan kreativitas, dengan demikian, menjadi kunci utama keberhasilan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menghasilkan

produk dan jasa yang memiliki daya saing. Tanpa pemerintah lokal yang kreatif, kekayaan sumber daya lokal tidak berarti apa-apa bagi kemaslahatan masyarakat. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya lokal tidak akan optimal tanpa infrastruktur wilayah yang baik.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Infrastruktur wilayah terdiri atas dua jenis: soft

infrastructure dan hard infrastructure. Yang pertama berkaitan

dengan regulasi pemerintah, sumber daya manusia, kualitas hidup, penelitian dan inovasi lokal. Yang kedua berkaitan dengan infra-struktur transportasi seperti jalan, kereta api, bandar udara, dan pelabuhan. Meskipun semuanya penting, infrastruktur jalan akan dibahas serba sekilas dengan mengambil contoh Provinsi Sumatera Utara.

Panjang dan kualitas jalan di Sumatera Utara lebih rendah dari salah satu provinsi di pulau Jawa, misalnya, meskipun Sumatera Utara memiliki potensi yang tidak kalah dari provinsi-provinsi di pulau Jawa. Perkebunan negara dan swasta di Sumatera Utara merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama yang memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan nasional. Secara umum, kualitas jalan di wilayah ini sangat buruk, termasuk di wilayah-wilayah perkebunan besar tersebut.

Berdasarkan berbagai sumber, pada 2011, kontribusi sektor perkebunan dalam devisa nasional diperkirakan mencapai Rp 220 triliun, di mana sekitar Rp 50 triliun disumbangkan dari Sumatera Utara. Sebagian besar sumbangan itu berasal dari kelapa sawit dan karet. Jika sebagian devisa dari sektor perkebunan tersebut dapat digunakan secara langsung untuk memperbaiki infrastruktur jalan di tingkat lokal, aktivitas ekonomi Sumatera Utara akan menjadi lebih bergairah dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, hal tersebut belum dapat direalisasikan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kendala ini diatasi?

Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur bagi hasil berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, minyak dan gas. Sayangnya, bagi hasil perkebunan tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Sayangnya lagi, merevisi Undang-Undang ini belum singgah di pikiran baik legislatif maupun eksekutif negeri ini. Mereka lebih berminat merevisi undang-undang yang terkait dengan Pemilu dan Pemilukada, setiap lima tahun sekali.

Bagaimana solusinya? Setidaknya, sejak 2010, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan bagi hasil perkebunan ke pemerintah pusat. Bahkan dalam suatu pertemuan di Medan pada Desember 2012, sepuluh gubernur se-Sumatera juga melakukan hal yang sama. Tetapi usulan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, karena memang belum diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk merevisi UU tersebut adalah melakukan usulan judicial review atas UU dimaksud. Judicial

review tersebut dapat dilakukan oleh komponen masyarakat atau

Bab 2.

Kesenjangan Antarwilayah

2.1. Pengantar

P

ada awalnya, hampir seluruh negara di dunia menerapkan suatu strategi pembangunan nasional untuk memulai aktivitas perekonomian. Maka dibentuklah badan-badan yang menangani perencanaan pembangunan nasional, yang tugasnya antara lain merancang strategi pembangunan nasional suatu negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Secara umum, suatu negara cenderung menerapkan strategi yang dirancang badan-badan perencana tersebut untuk semua negara bagian (provinsi) dan bahkan sampai ke tingkat distrik (kabupaten/kota).Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan, pene-rapan strategi umum dan terpusat di semua wilayah negara mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar. Sering kali indikator makro ekonomi yang dicapai cukup menggembirakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan Produk Domestik Bruto juga meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita, dengan demikian, juga semakin tinggi. Indikator tersebut hanya bersifat agregat di aras nasional di mana hasil-hasil pembangunan

kurang dirasakan di wilayah-wilayah perdesaan. Konsep penetesan ke bawah (trickle-down effect) tidak dapat diharapkan untuk mendistribusikan manfaat pembangunan yang terpusat. Bahkan terjadi pengurasan sumber daya (backwash effect) dari wilayah-wilayah perdesaan ke pusat-pusat pertumbuhan.

2.2. Kesenjangan Perkotaan-Perdesaan

Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih merupakan masalah pembangunan yang rumit di negara-negara sedang berkembang. Kerumitannya semakin parah tatkala negara maupun pemerintah tidak mampu mengelola dampak ikutannya (derived impact). Todaro (1989) menyatakan bahwa migrasi penduduk ke kota di Asia, Afrika, dan Amerika Latin telah mencapai laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penyebabnya adalah karena terjadinya stagnasi di wilayah perdesaan. Stagnasi, menurut KBBI daring, adalah keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); atau keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat; atau keadaan tidak mengalir (mengarus). Bisa dikata, pembangunan di wilayah perdesaan berjalan pada tingkat yang sangat lambat, dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Di kota umumnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi, sementara di desa umumnya pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan per kapita lebih rendah. Kesenjangan kota-desa ini telah lama disadari oleh para perencana pembangunan wilayah dan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berbagai teori dan pendekatan pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan) telah banyak dikembangkan oleh para pakar.

Dalam hubungan kedua wilayah, perdesaan umumnya berada pada posisi yang lemah. Posisi penduduk desa umumnya masih sebatas penghasil bahan baku, karena pembangunan pertanian belum mampu meningkatkan nilai tambah di perdesaan. Padahal, menurut Schutjer (1991), pembangunan perdesaan pada dasarnya lebih dari

hanya sekadar membangun sektor pertanian. Strategi pembangunan perdesaan menitikberatkan pada upaya untuk membangun sektor pertanian yang lebih sehat. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara peningkatan produksi pertanian di daerah perdesaan dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Selanjutnya Schutjer menyatakan bahwa tujuan utama dari pembangunan di perdesaan adalah: (1) menumbuhkan output dan pendapatan lokal masyarakat, (2) penciptaan lapangan pekerjaan, (3) peningkatan distribusi pendapatan, selain dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang dikemukakan oleh Schutjer ini sepadan dengan sasaran strategi pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Jika membangun pertanian yang lebih sehat yang dikemukakan di atas dikombinasikan dengan Todaro (1989), maka tujuan utama pembangunan pertanian dan perdesaan adalah memperbaiki tingkat kehidupan di pedesaan secara progresif dengan cara meningkatkan pendapatan, output, dan produktivitas petani kecil. Namun, untuk itu diperlukan tiga syarat dalam memperbaiki pertanian skala kecil: (1) teknologi dan inovasi, (2) kebijakan harga, dan (3) kelembagaan sosial.

Hanya membangun sektor pertanian saja (dalam arti

on-farm) di perdesaan akan mengakibatkan kesenjangan yang semakin

melebar. Kesenjangan yang melebar disebabkan proses spread effects dan backwash effects secara bersamaan. Spread effect merupakan dampak yang diinginkan dalam suatu hubungan antara pusat kegiatan ekonomi dan wilayah periphery, di mana pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat menyebar ke wilayah sekitarnya. Sebaliknya, backwash effect menghasilkan pertumbuhan yang tidak paralel di periphery tetapi lebih rendah dan stagnan.

Hal yang sama pernah diingatkan oleh Hirschman (1960) melalui konsep trickling-down effect dan polarization effect.

Trickling-down effect adalah dampak ekonomi langsung yang diinginkan dari

Dampak terpenting berupa peningkatan daya beli di wilayah maju dan peningkatan investasi di daerah belakangnya dapat terjadi apabila perekonomian kedua wilayah bersifat komplementer. Di samping itu, wilayah maju dapat menyerap pengangguran tersembunyi di wilayah belakangnya sehingga meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja dan tingkat konsumsi per kapita di wilayah belakangnya. Pada sisi lain, terjadi pula dampak yang tidak diinginkan yaitu polarization effect. Wilayah belakang menjadi tidak efisien karena aktivitas industri dan ekspornya menurun akibat kalah bersaing dengan wilayah maju.

Pada sisi lain, wilayah perkotaan (pusat pertumbuhan) juga mengalami banyak masalah. Masalah pokok yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia saat ini adalah: (1) masalah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, (2) masalah pengangguran, (3) masalah pendapatan, baik pendapatan kota maupun pendapatan perkapita, (4) masalah pemanfaatan tanah (land use) dan nilai tanah, (5) masalah transportasi, (6) masalah infrastruktur, (7) masalah fasilitas pelayanan, dan (8) masalah-masalah lain yang khas di wilayah perkotaan (Surya 2006).

Urbanisasi tidak dapat dielakkan sejalan dengan proses industrialisasi dan semakin sulitnya lapangan kerja di daerah. Persoalan yang diakibatkan oleh urbanisasi adalah: perpindahan penduduk dari desa ke kota melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja di perkotaan; keterbatasan penyediaan lahan untuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan menimbulkan masalah pada penyediaan moda angkutan darat yang murah, aman dan nyaman (Surya 2006). Masalah-masalah yang ditimbulkan urbanisasi antara lain adalah kemiskinan, kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, transportasi tidak lancar, kekumuhan lingkungan permukiman dan lain-lain (Kadir 2005).

Bagaimana dengan wilayah perdesaan? Terdapat tiga kriteria umum kawasan perdesaan. Pertama, kawasan perdesaan dicirikan oleh tingkat kerapatan permukiman dan kerapatan penduduk yang

rendah. Kedua, kawasan perdesaan memiliki bentang alam dengan dominasi pola ruang pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam, dan atau lingkungan alami. Ketiga, adanya nilai-nilai budaya dan norma tertentu, sebagai hasil relasi sosial yang panjang antar-sesama warga masyarakat perdesaan, dan atau relasi antar warga masyarakat perdesaan berkenaan dengan alam sekitarnya (Rustiadi 2009).

Sebagaimana diketahui, konsep pembangunan wilayah perdesaan telah mengalami pergeseran paradigma dari pandangan yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan modernisasi sudah cukup untuk meneteskan kemaslahatan pembangunan bagi golongan miskin ke pandangan yang lebih realistis, bahwa kadang-kadang pertumbuhan dan modernisasi menjadikan golongan miskin menjadi semakin miskin. Bahwa keuntungan terbesar dari peningkatan produksi pertanian sering hanya dinikmati penduduk kota dan orang kaya di desa (Chambers 1983).

Karena itu, Chambers (1983) menawarkan suatu rumusan pembangunan perdesaan sebagai:

Suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat tertentu, laki-laki dan wanita miskin di desa, memperoleh yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya. Strategi ini mengandung upaya menolong golongan termiskin di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah pedesaan untuk menuntut dan menguasai lebih banyak manfaat hasil-hasil pembangunan. Golongan ini mencakup para petani miskin, penyewa dan bukan pemilik tanah. Definisi yang lebih rinci adalah (1) peningkatan produktivitas, (2) pemerataan hasil, dan (3) pemeliharaan dan peningkatan sumber daya berdaur ulang yang memperhatikan lingkungan hidup. Namun, ketiganya hanya merupakan sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Dalal-Clayton (2003) sebagaimana dirujuk Rustiadi (2009) menyimpulkan bahwa isu umum pembangunan perdesaan di negara-negara sedang berkembang adalah: (1) masalah kemiskinan

dan lapangan kerja, (2) masalah pengelolaan berkelanjutan dan akses terhadap sumber daya agraria, dan (3) masalah keterkaitan desa-kota (spatial and sectoral links).

Pada dasarnya pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang): (1) pemberdayaan masyarakat perdesaan, (2) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, (3) konservasi sumber daya alam, (4) pelestarian warisan budaya lokal, (5) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan (6) penjagaan keseimbangan pembangunan. Tujuan ini hendak dicapai melalui penataan ruang kawasan perdesaan yang dapat berbentuk kawasan agropolitan dan dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan dan beberapa wilayah desa.

Arah atau tujuan penataan ruang (baca: pembangunan) perdesaan ini sungguh sangat ideal namun sekaligus menghadirkan ironi. Sampai saat ini, setelah lebih dari 15 tahun pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi); tidak satu pun keenam arah tersebut dapat dicapai secara optimal. Masyarakat perdesaan masih jauh dari kriteria berdaya, kualitas lingkungan hidup menurun, sumber daya alam sudah terkuras dan nyaris habis, warisan budaya lokal mulai terkubur, lahan pertanian abadi masih sebatas angan-angan belaka, dan pembangunan desa-kota tak kunjung seimbang. Secara umum, kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya salah satu atau kombinasi dari tiga aspek pelaksanaan penataan ruang wilayah yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Inti dari konsep-konsep tersebut adalah bahwa, kemajuan suatu pusat pertumbuhan (kota, pasar, industri, atau konsentrasi aktivitas ekonomi lain) akan menyebar (spread) dan/atau menetes (trickling-down) ke daerah-daerah sekitarnya (hinterland). Fenomena ini, pada awalnya, diyakini dapat menjadi instrumen bagi peningkatan ekonomi di daerah belakang dari suatu pusat pertumbuhan. Selanjutnya, harapan akan hasil fenomena

tersebut dalam jangka panjang akan terjadi suatu polarisasi/ konvergensi berbagai aktivitas ekonomi dan manfaatnya bagi pusat pertumbuhan dan hinterland sehingga pada gilirannya dapat terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, antara pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya. Proses yang diharapkan tersebut dapat diilustrasikan dengan Gambar 1.

Trickle-down effect Backwash effect Konvergensi Divergensi Hinterland Kota Gambar 1.

Hubungan Kota-Hinterland dalam Pembangunan Wilayah

Namun fakta yang terjadi tidaklah demikian. Penyebaran dan penetesan manfaat ekonomi tersebut sangat lamban dan tidak dapat diharapkan memacu pertumbuhan di hinterland. Proses yang memerlukan waktu yang lama tersebut tergerus oleh fenomena kontradiktif yang terjadi bersamaan, yaitu proses backwash effect dan/atau human/capital flight.

Backwash effect dan/atau human/capital flight merupakan suatu

proses pencucian daerah belakang dan mengalir ke kota. Dengan strategi pembangunan tersentralisasi yang diterapkan selama ini, sumber daya yang ada di hinterland malah tercuci ke kota atau pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sumber daya yang keluar dari hinterland dapat berupa modal, tenaga kerja, dan sumber daya manusia terlatih (skill labor). Fakta menunjukkan, selama ini, backwash effect

dan/atau human/capital flight lebih cepat daripada

spread/trickling-down process. Dengan kondisi tersebut, dapat dipastikan, gap antara

pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya bukan semakin kecil, malah semakin lebar dan dalam. Kekuatan kedua proses tersebut pada akhirnya menentukan gap yang terjadi, semakin lebar atau mengecil. Ilustrasinya dapat difigurasi pada Gambar 2.

(+) > (-) gap << (+) < (-) gap >> Trickle-down Spead effect Konvergensi (+) Backwash effect Human-capital flight Divergensi (-) Gambar 2.

Trickle-down effect (+) versus Backwash effect (-)

Pembangunan, menurut Nasoetion (1992), merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan di mana tersedia lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara, untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik, yaitu tingkat kesejahteraan yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam konteks wilayah, pembangunan wilayah berarti pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat di dalam wilayah tersebut. Pada hakikatnya, kinerja pembangunan wilayah dapat diukur dengan beberapa tolok ukur (Nasoetion 1992): (1) pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) PDRB per kapita, (3) pemerataan pendapatan atau distribusi pemilikan-penguasaan faktor-faktor produksi, (4) jumlah tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur, (5) jumlah penduduk miskin (secara relatif dan absolut), (6) tingkat produktivitas sumber daya wilayah, dan (7) kualitas lingkungan hidup wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah dinilai memiliki peluang untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Bias perencanaan terpusat yang cenderung dengan pendekatan sektoral, menimbulkan masalah dalam ekonomi wilayah (Nasoetion 1992):

(1) disintegrasi struktur perekonomian, (2) kesenjangan Jawa-luar Jawa, bagian Barat-bagian Timur, (3) misalokasi sumber daya, (4) mengabaikan keunggulan komparatif wilayah, (5) kebocoran wilayah (regional leakages), (6) hasil investasi tidak dapat direinvestasi di wilayah tersebut, sehingga mengurangi pengganda investasi, dan (7) aliran barang antarwilayah bersifat mutually exclusive.

Karenanya, telah lama disadari akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan lokal dan wilayah. Sebagai negara yang memiliki wilayah-wilayah dengan potensi yang beragam, perencanaan pembangunan telah mulai mengkristal sejak 1999 melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang telah disempurnakan tahun 2004. Berdasarkan semangat desentralisasi, daerah-daerah diberi wewenang mengatur pem bangunannya sendiri, meskipun tetap harus mengikuti perencanaan-perencanaan yang bersifat indikatif dari pusat. Pola ini sering disebut sebagai kombinasi antara top-down policy dan bottom-up planning. Sayangnya, setelah sekian lama, perencanaan pembangunan wilayah masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar. Beberapa kelemahan perencanaan wilayah di negara-negara sedang berkembang dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah lebih dari tiga dekade upaya-upaya pembangunan perkotaan dan pedesaan di Indonesia dilakukan, ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan. Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan antara lain adalah masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, urban primacy yang cukup tinggi, keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan (Daryanto 2003).

Tabel 1.

Kelemahan perencanaan wilayah di negara sedang berkembang

Kelemahan Penciri

Dokumen perencanaan sering kali lebih merupakan dokumen politik

• Keterkaitan perencanaan dengan implementasi masih lemah

• Merupakan refleksi dari kekuatan/kepentingan politik

• Konsistensi dan prioritas, sebagai ciri utama perencanaan, menjadi hilang

Sering kali perencanaan teknis sudah cukup baik, namun tidak mendapat dukungan secara politis

• Program-program bersifat politis lebih mendapat porsi daripada program-program bersifat ekonomis • Fokus pembangunan berubah bila pemerintah

lokal berganti

• Anggaran lebih tertuju pada kegiatan konsumtif dan fisik, dibanding kegiatan produktif

Relasi antara planner dan

implementor, lemah • Para perencana terlalu banyak bekerja di belakang meja (rencana menjadi kurang fisibel)

• Posisi/kedudukan badan perencana kurang kuat dalam hubungannya dengan badan-badan teknis Pilihan-pilihan alternatif

dalam perencanaan bersifat ‘trade-off’

• Menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain

Perencanaan wilayah didasarkan pada kurangnya data yang valid

• Data statistik, informasi, hasil penelitian, hasil survei kurang akurat; kalaupun akurat, jarang digunakan

• Berlaku prinsip: garbage in, garbage out (GIGO) Kurangnya penguasaan

aparatur perencana terhadap teknik-teknik perencanaan

• Kurangnya tenaga perencana dan pelatihan yang handal dan gayut

Pengawasan, pemantauan,

dan evaluasi tidak efektif • Lebih mengutamakan efisiensi daripada efektivitas Administrasi

pemerin-tah yang kaku sering tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan

• Lebih mengutamakan dokumen pelaporan (administratif) daripada fakta dan dampak di lapangan

Sumber: Tjokroamidjojo, 1994 (dengan beberapa penyesuaian dari berbagai sumber)

Kemiskinan dan keterbelakangan kawasan perdesaan bukan hanya disebabkan terisolasinya kawasan desa ke kota, namun juga akibat bentuk dan sistem keterkaitan desa dan kota yang cenderung mengarah pada hubungan eksploitatif. Desa-desa yang memiliki kedekatan dan keterkaitan yang tinggi dengan kota tidaklah secara otomatis dapat meningkatkan aksesibilitasnya atas sumber daya ekonomi perkotaan. Yang terjadi malah sebaliknya yaitu meningkatnya potensi masyarakat perkotaan dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya perdesaan (Rustiadi et al. 2009).

Kesenjangan pembangunan antardaerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam: (a) pendapatan perkapita, (b) kualitas sumber daya manusia, (c) ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, (d) pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan (e) akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antardaerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh: (a) distorsi perdagangan antardaerah, (b) distorsi pengelolaan sumber daya alam dan c) distorsi sistem perkotaan-perdesaan (Daryanto 2003).

Dikotomi kota dan desa dalam perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan dikotomi tersebut diarahkan pada tercapainya kesesuaian tindakan pem-bangunan terhadap kebutuhan desa maupun kota dalam memenuhi fungsi optimalnya (Dardak 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah kota di-rancang sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah, sedangkan penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat perdesaan, kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Pandangan-pandangan para perencana di masa lalu yang memandang kota sebagai wilayah yang paling berperan dalam pertumbuhan dikenal dengan istilah urban bias. Secara politis, ekonomi, dan sosial, perdesaan umumnya dipandang sebagai pelayan ekonomi kota. Bias semacam ini juga telah merasuki para perencana dalam menggali potensi desa untuk perencanaan pembangunan. Akibatnya, para perencana tidak mampu dengan benar memahami potensi, isu, dan masalah mendasar di perdesaan.

Urban bias terjadi akibat kecenderungan pembangunan

yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan (growth poles) yang semula meramalkan bakal terjadinya penetesan (trickle-down effect) dari kutub-pusat per-tumbuhan ke wilayah hinterland. Ternyata net-effect yang terjadi malah menimbulkan pengurasan besar (massive backwash effect).

Backwash di negara-negara sedang berkembang, telah menimbulkan

berjuta-juta orang merana karena menderita kerugian. Yang paling merasakan dampaknya adalah kehidupan masyarakat terbanyak yaitu masyarakat perdesaan (Serageldin 2009).

Chambers (1983) mengemukakan, para perencana terperang-kap dalam bias ketika mereka melakukan survei: (1) lebih memilih bekerja indoors dan agak malas ke lapangan, (2) bekerja di laborato-rium dan merasa cukup menggunakan data sekunder, (3) ke lapangan hanya ke tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan, (4) lebih memilih berkunjung pada musim kemarau, (5) berorientasi teknologi padat modal, (6) mengutamakan pria, dan (7) hanya bertanya kepada golongan elite (di luar orang miskin).

2.3.

Upaya Mengatasi Kesenjangan

Perkotaan-Perdesaan

Dikotomi kota-desa hendaknya tidak menyebabkan adanya

disconnect antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kebijakan

penataan ruang di wilayah perkotaan akan memengaruhi wilayah perdesaan, dan sebaliknya, sehingga adanya sinergitas di antara

dua wilayah tersebut perlu ditekankan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai keterkaitan sistem perkotaan dengan perdesaan dalam wilayah pelayanannya. Keterkaitan wilayah perkotaan dan perdesaan perlu diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga tidak menjadi perencanaan terpisah antara urban planning dan rural planning, melainkan menuju kepada regional planning (Dardak 2009).

Hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana membawa potensi pembangunan perkotaan dan perdesaan dalam proses perencanaan. Untuk itu perlu dikenali fungsi dan peranan perkotaan terhadap perdesaan yaitu saling menguatkan (mutually

reinforcing), bukan one-way urban to rural (Daryanto, 2003). Keterkaitan

dan kesalingtergantungan antara perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Keterkaitan dan kesalingtergantungan antara perkotaan dan perdesaan

Perkotaan Perdesaan

Pusat transportasi/perdagangan pertanian

Jasa pendukung pertanian • Input produksi • Jasa perbaikan • Informasi produksi • Metode (inovasi)

Pasar konsumen non-pertanian • Produk pertanian olahan • Jasa swasta

• Jasa publik (kesehatan, pendidikan, administrasi) Agroindustri

Tenaga kerja non-pertanian

Produksi pertanian Intensifikasi pertanian • Infrastruktur perdesaan • Insentif produksi • Pendidikan dan kapasitas

mengadopsi/mengadaptasi inovasi

Pendapatan perdesaan dan permin-taan barang dan jasa non-pertanian Cash crop production dan

diversifikasi pertanian Semua aspek di atas Semua aspek di atas Sumber: Douglass (1998)

Menurut Rondinelli dan Ruddle (1983), ada tiga hal yang merugikan desa dalam interaksi desa-kota, yaitu: terbatasnya