Mahdi

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Email: syihab_69@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini ingin mendiskusikan eksistensi Peradilan Adat di Aceh dalam sistem Peradilan Nasional. Secara yuridis-formal, keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan secara tegas, tetapi praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut. Pertanyaannya bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh; dan bagaimana fungsionaris Peradilan Adat di Aceh; serta bagaimana kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam sistem Peradilan Nasional. Argumen dalam artikel ini bahwa walaupun secara yuridis, Pemerintah Aceh tidak memasukkan Peradilan Adat sebagai salah satu peradilan resmi negara, secara sosiologis Peradilan Adat diakui oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Aceh, bahkan lebih jauh lagi, Pemerintah Aceh telah mengkodifikasikannya secara baku dalam bentuk qanun (aturan daerah).

Abstract: This paper deals with the existence of customary courts in Aceh in the national judicial system. From formal-juridical perspective, the existence of customary courts is not clearly stated; however, the practices of community have indicated that most of civil disputes and criminal offenses were resolved by the customary courts in Aceh. The question relates to such issues as administration of Aceh customary courts, duties of functionaries in this customary courts, and its existence within the national judicial system. This paper shows that, although the local government of Aceh does not legally include customary court as one of the state official justices, this kind of court has been sociologically recognized in resolving disputes that occur in the society. Furthermore, the local government of Aceh has codified it in the form of qānūn (legal code).

Kata Kunci: Peradilan Adat, Peradilan Nasional, pluralisme hukum, hukum adat, qanun

PENDAHULUAN

Secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian litigasi, dan kedua yang dikenal dengan non litigasi. Maksud yang pertama adalah penyelesaian di depan pengadilan1, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan bentuk tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama governement judicial system2. Kemudian maksud yang kedua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi.3 Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals dan village tribunal.4

Tahun 1935 merupakan titik awal bagi pengadilan non litigasi yang diakui oleh koloni Belanda lewat Statblaad 1935 No. 102. Pengakuan ini didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan oleh Belanda terhadap wilayah jajahannya. Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi peluang positif terhadap bentuk peradilan yang tidak dikelola oleh negara. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut dapat ditegaskan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu, meskipun pengakuan tersebut masih bersifat terbatas, seperti hakim-hakim adat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Bukan hanya Peradilan Desa yang diakui,

1Abdurrahaman, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan

Masyarakat (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), h. 1.

2Anonimos, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan

Tantangan, (t.tp.: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), h. 5.

3Abdurrahaman, Peradilan Adat ..., h. 1. 4Anonimos, Sistem Peradilan ..., h. 5.

tetapi juga Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja juga turut diakui.5

Istilah ‘Peradilan Adat’ atau ‘Pengadilan Adat’ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaiaan suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.6

Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu, seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial. Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir pada musyawarah keluarga. Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat,

5Ibid. 6Ibid., h. 9.

Pengadilan Adat dikenal dengan istilah ‘beduduk’, di Sumatara Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan ‘harungguan’, di Sasak dikenal dengan sebutan ‘bagundem’ atau ‘paras paros sagilik saguluk sabayan taka’ di Bali.7 Di Aceh sendiri, disebut dengan ‘peradilan atau ‘pengadilan adat’8.

Penggunaan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh tentang suatu pranata sosial yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat. Penggunaan istilah ‘Peradilan Adat’ itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil.9

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum10. Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat ‘Pengadilan Adat’, tetapi hanya menggunakan kalimat “Lembaga Adat’. Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui pengejawantahan pranata sosial sebagai ‘pageu gampong’ (pagar kampung). Oleh karena itu,

7Ibid.

8Abdurrahaman, Peradilan Adat..., h. 2. 9Ibid., h. 2.

10Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara ex officio pada lembaga adat.

Pertanyaan menarik yang penting diajukan di sini berkaitan dengan keberadaan Peradilan Adat Aceh selama ini dalam menyelesaikan sejumlah kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh adalah: bagaimana sistem pelaksanaan peradilan adat di Aceh; bagaimana fungsionaris Peradilan Adat di Aceh; serta bagaimana kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam sistem Peradilan Nasional.

Artikel ini menggunakan kajian terhadap sejumlah literatur yang relevan untuk mengungkapkan sejumlah pertanyaan penelitian di atas. Selain menggunakan sumber data sekunder bahan primer seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, dan qanun yang telah ditetapkan di Aceh. Bahan tersier lainnya yang relevan dengan bahan tersebut juga dijadikan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan keberadaan Peradilan Adat Aceh dalam sistem Peradilan Nasional.

Kerangka teori untuk menjelaskan gejala baru dalam sistem peradilan, khususnya Peradilan Adat di Aceh, digunakan ‘teori hukum pluralisme’ yang dikembangkan oleh Griffith. Menurut Griffith, pluralisme hukum itu ialah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.11 Munculnya pemikiran tentang adanya pluralisme hukum merupakan bentuk nyata anggapan bahwa hukum itu hanya sentralistik, yaitu suatu paham yang menyatakan, sistem hukum itu tunggal yang berlaku untuk seluruh wilayah dan mengikat semua anggota masyarakat tanpa kecuali. 12

11Imam Syaukani, ”Karakteristik Politik Hukum Nasional” dalam

HARMONI: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume VII, No. 28, (Oktober-Desember 2008), h. 7.

12Arskal Salim, ”Pluralisme Hukum di Indonesia; Keberadaan Hukum

Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional” dalam HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume VII, No. 28, (Oktober-Desember 2008), h. 15.

Ada dua jenis pluralisme hukum, pertama dikenal dengan weak legal pluralism (pluralisme hukum lemah), dan kedua kenal dengan strong legal pluralism (pluralisme hukum kuat). Konsep yang pertama, terdapat suatu otoritas politik yang mengakui lebih dari satu sistem hukum untuk diberlakukan secara resmi bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi, ‘pluralisme hukum lemah’ adalah suatu regulasi terpisah yang diciptakan oleh negara bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik karena berdasarkan etnis dan agama maupun wilayah tempat tinggal. Ini merupakan suatu teknik pragmatik yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatur masyarakat yang majemuk.13

Dengan penjelasan ini, terlihat bahwa pluralisme hukum lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, karena hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara sistem hukum-sistem hukum lain di luar sistem hukum negara diakomodasi dalam hierarki di bawah posisi hukum negara dan dipandang sebagai inferior, dan tunduk pada hukum negara.

Konsep yang kedua, mengacu kepada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang masing-masing bersifat independen dan keberlakuannya di dalam masyarakat tidak tergantung pada pengakuan atau pengesahan oleh suatu entitas politik. Dalam konsepsi ini, antara tiap-tiap sistem hukum dan lainnya tidak harus saling menafikan satu saa lain, dan semua sistem hukum itu, sama kedudukannya dan tidak ada hierarki lebih tinggi atau lebih rendah dari satu dan lainnya.14 Dengan demikian, dari dua bentuk pluralisme hukum di atas, yang sering terlihat dalam praktek banyak negara, termasuk juga Indonesia adalah pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism).

13Ibid., h. 16. 14Ibid.

SISTEM PERADILAN ADAT ACEH Dasar Hukum

Secara yuridis, penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat, sudah pernah dibakukan dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Namun belakangan, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh.

Sebagai tindak lanjut untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat Aceh, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh sebabagai berikut:

· Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama; bidang pendidikan; bidang adat istiadat; dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah. Dari penegasan undang-undang tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan pelestarian dan pengembagan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai syariat Islam. Selain itu, Aceh dapat pula membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

· Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kaitannya dengan Peradilan Adat, Qanun ini mengatur tentang fungsi mukim dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mukim diberikan wewenang untuk menyelesaikan dan meberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat.

· Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun tidak secara tegas mengatur tentang Peradilan Adat, secara substansil, dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat, dan lembaga Keuchik itu sendiri juga merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki otoritas sebagai ‘hakim’ dalam menyelesaikan sengketa serta dibantu oleh Tuha Peut dan Imeum Meunasah.

· Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mengatur secara tersendiri tentang lembaga adat dan kewenangannya, termasuk menyelesaikan persoalan sosial yang termuat dalam BAB XIII tentang Lembaga Adat. Bab ini dapat dikaitkan sebagai landasan eksistensial dan kewenangan Peradilan Adat di Aceh, karena dalam bab tersebut mengatur bahwa lembaga adat diberi kewenangan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan dan menjaga keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya lembaga adat tersebut dapat dijadikan sebagai ‘pageu gampong’ dan untuk mewujudkan itu, maka dapat dilaksanakan Peradilan Adat di tingkat gampong dan mukim. · Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun ini juga menempatkan tentang eksistensi peradilan adat dan pewenangannya dalam bab khusus, yaitu BAB VI tentang penyelesaian sengketa/perselesihan, dan BAB VII tentang Bentuk-bentuk Sanksi Adat. Pasal-pasal yang relevan dengan peradilan adat adalah Pasal 13, 14, 15, dan 16. Inti dari pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong.

· Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun ini juga memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan Peradilan Adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sangat jelas memberi kewenangan pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, walaupun bukan dalam bentuk menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, sebagai suatu bentuk pranata sosial dan sebagai pranata adat, Peradilan Adat berpotensi untuk menyelesaikan berbagai sengketa persoalan sosial kemasyarakatan, dan diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Kewenangan Peradilan Adat Aceh

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) batas tanah; (2) pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya; (3)

kekerasan dalam rumah tangga yang bukan katagori penganiayaan berat; (4) perselisihan antar dan dalam keluarga; (5) Pembagian harta warisan; (6) wasiat; (7) pertunangan dan perkawinan; (8) pencurian; (9) ternak makan tanaman atau mengganggu lalu lintas; (10) kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan); (11) ketidakseragaman turun ke sawah.15

Kompetensi tersebut, kemudian diperluas lagi dalam persoalan: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan farā’iḍ; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat/mesum; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharan; (10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) ancam mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.16

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas terdapat kalimat seperti “kecelakaan ringan”, “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”. Penegasan tersebut semata untuk membedakan sengketa yang skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunitas menjadi kewenagangan peradilan adat. Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa, awalnya

15Amrena Rasyada, Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem

Peradilan Nasional, Skripsi tidak diterbitkan (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010), h. 30

16Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan

merupakan masalah ringan, namun kemudian bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti masalah sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana, karena terjadi tindak kekerasan pada salah satunya.

Meskipun demikian, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari Pengadilan Adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan jurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui Peradilan Adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.17

Prinsip-prinsip Peradilan Adat Aceh

Prinsip umum yang dianut oleh peradilan adat di Aceh adalah ‘tidak boleh membuka ‘aib orang dan harus menjaga kewibawaan orang/keluarga, rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu toep aieb (tutup aib). Kaedah tersebut menitikberatkan agar dalam proses peradilan adat, jangan sampai muncul kedua hal tersebut, dan diusahakan harus dilokalisir. Dengan demikian, para pihak yang melakukan pelanggaran dapat ditutupi aibnya, seperti masalah khalwat/mesum.

Prinsip lain yang juga harus dipraktekkan oleh pihak-pihak yang menjalankan Peradilan Adat adalah ‘yang lemah dibimbing, yang pincang dipapah, yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan, yang lupa diingatkan, yang menangis didiamkan, yang bertengkar diredakan, dan yang keliru diingatkan.18

17Anonimus, Pedoman Peradilan Adat Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat

Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008), h. 30.

18Badruzzaman Ismail, Masjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber

Energi Budaya Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 164.

Prinsip lain yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penegakan Peradilan Adat di Aceh antara lain: amanah, tanggungjawab, kesetaraan dalam hukum, penyelesaian secara damai/rukun, cepat, mudah, dan murah, jujur, ikhlas dan sukarela, musyawarah/mufakat, keterbukaan untuk umum, keberagamaan, praduga tidak bersalah, dan berkeadilan.19

Sistem Peradilan Adat Aceh

Pada umumnya, Peradilan Adat di Aceh diselenggarakan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, dan ini berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, walaupun ada perbedaan penyebutan istilah terhadapnya. Namun demikian. dari aspek fungsi, lembaga tersebut tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat. Penyelenggara peradilan adat di tingkat Gampong atau Mukim terdiri atas: Keuchik (pemimpin masyarakat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat), dalam hal ini bertindak sebagai ketua sidang; Tuha Peut (dikenal juga Dewan Empat yang bertanggungjawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintahan) bertindak sebagai anggota sidang; Imoem Meunasah, bertindak sebagai anggota; Ulama, bertindak sebagai pengayom dan penyuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang; Sekretaris, bertindak sebagai panitera sidang; dan Ulee Jurong bertindak sebagai penerima laporan awal.20

Para penyelenggara Peradilan Adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan adat yang diembannya. Hanya saja sejauh penelitian yang sudah dilakukan, keanggotaan Peradilan Adat masih terbatas pada kaum lelaki saja, sementara perwakilan di kalangan perempuan hingga saat ini belum dijumpai. Kondisi ini tentu saja akan menempatkan posisi Peradilan Adat di Aceh akan dinilai bias gender dalam masalah peradilan.

19Abdurrahaman, Peradilan Adat ..., h. 18. 20Ismail, Masjid dan Adat..., h. 149.

Proses penyelenggaraan Peradilan Adat ini lazimnya dilaksanakan di Meunasah (langgar/musala). Selain itu, Meunasah juga digunakan untuk bermusyawarah dan tempat ibadah shalat berjamaah lima waktu. Di Meunasah tersebut, para penyelenggara Peradilan Adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang-orang tua gampong. Tanggung jawab eksekutor berada di tangan Keuchik, dan keputusan Keuchik adalah kehormatan masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat maka Keuchik terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu.

Sanksi Peradilan Adat Aceh

Pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Peradilan Adat di aceh kepada sipelanggar, baik pelanggaran perdata ataupun pidana sangat variatif. Lazimnya, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada sipelanggar hukum adat dan penyelesaian sengketa adat bisa berbentuk: ‘nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, ganti kerugian, dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Keseluruhan bentuk sanksi adat yang ditetapkan Pengadilan Adat, terdapat pada Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Bab VIII, Pasal 16 ayat (1).

Sementara itu, untuk pelanggaran Qanun Aceh Nomor. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, juga menjadi kompetensi pengadilan adat untuk diselesaikan secara adat, pertimbangannya bahwa di Aceh, adat itu merupakan suatu tata nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika pelanggaran qanun khalwat dapat diselesaikan secara adat setempat, merupakan suatu hal yang sangat berharga. Namun

demikian, secara sosiologis, adanya satu ketentuan aturan dengan dua lembaga yang sama-sama berkompetensi menanganinya, akan menimbulkan dualisme hukum. Pada satu sisi, Mahkamah Syar’iyah sebagai Badan Peradilan Negara memiliki kekuatan hukum untuk memeroses kasus khalwat, sementara itu, pada sisi lain Peradilan Adat juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, masalah tersebut hingga saat ini masih membingungkan di kalangan masyarakat, terutama berkaitan dengan prinsip ‘kepastian hukum’.

Selain sanksi yang sudah dijelaskan di atas, ada sanksi lain yang bukan bagian dari sanksi adat, seperti dimandikan dengan air comberan bagi pelaku khalwat, atau ditenggelamkan ke dalam sungai, atau dikeroyok, atau dianiaya, atau dipukul. Semua sanksi tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi emosi dari sebagian masyarakat Aceh yang merasa jengkel terhadap pelaku pelanggar qanun syariat Islam.21

Pelaksanaan sanksi adat itu segera dilaksanakan setelah putusan ditetapkan oleh Keuchik, kecuali untuk sanksi pengusiran dari masyarakat gampong. Untuk persoalan ini, kepada sipelanggar norma adat tersebut diberi kesempatan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan kampung di mana biasanya menetap. Pengusiran warga dari masyarakat gampong, selama dalam pengamatan peneliti, biasanya dalam kasus zina, judi, khalwat, dan mabuk. Sementara itu, pembinaan, nasihat, dan teguran terhadap sipelanggar sudah diberikan, namun tidak memberikan pengaruh kuat dan tidak adanya perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Tindakan pengusiran ini merupakan sanksi akhir sekaligus pula sebagai bentuk pembersihan gampong dari kotoran.

21Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh,

PERAN FUNGSIONARIS PERADILAN ADAT ACEH Fungsionaris Peradilan Adat Aceh

Pemberdayaan kembali Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban sebagaimana zaman dahulu. Semangat ini dapat dicermati dari bait peribahasa Aceh “udeep tan adat, lagee kapai tan nakhoda22 (hidup tanpa adat, bagaikan kapal tanpa nakhoda). Secara historis, fungsi Peradilan Adat di Aceh banyak mengalami fluktuasi (pasang surut) dalam menjalankan fungsi peradilan. Para fungsionaris seperti tokoh-tokoh adat banyak kehilangan kesempatannya dalam mengembangkan adat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Refungsionaris Peradilan Adat di Aceh, kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003. Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk pelatihan khusus maupun dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Namun demikian, sejauh ini belum dijumpai data kuantitatif sudah seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga MAA berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa ataupun pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Adat di Aceh. Demikian pula dengan bentuk dan mekanisme sistem pelaporan yang dapat diakses tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, juga belum dapat diketahui secara baik, mudah-mudahan, di masa yang akan datang segera dapat dilaksanakan dengan baik.

Kode Etik dalam Penyelesaian Sengketa dan Perkara –perkara Lain

Para pemangku adat di Aceh juga merupakan pelaksana Peradilan Adat yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses hukum adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa persoalan sampai pada tahap persiapan sidang akhir, serta sampai pada pemberian putusan Peradilan Adat. Para fungsionaris Peradilan Adat, juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses Peradilan Adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam hubungan tersebut, agar dalam kehidupan bersama, masyarakat selalu menopang kebersamaan, saling mengerti dan menerima, memaafkan kesalahan dan kekurangan di antara sesama masyarakat, menjauhkan diri dari perselisihan dan diikuti sikap saling memberi dan menerima, menjauhi untuk menyinggung sesama, maka sikap pelaksana Peradilan Adat sangat menentukan. Salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh para palaksana Peradilan Adat adalah sikap etika, akhlak, dan sopan santun.

Paling tidak terdapat tujuh sikap yang harus dimiliki oleh para pelaksana Peradilan Adat, yaitu (1) berakhlak karimah dan taat beribadah; (2) menjaga dan memelihara kewibawaan, harkat dan martabat; (3) setiap dan bekerja keras untuk membangun keamanan, kerukunan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama masyarakat; (4) proaktif dalam setiap masalah untuk menemukan solusinya; (5) suka bergotong royong dan bermusyawarah dalam membangun identitas kebersamaan demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat; (6) membangun kerjasama antar sesama perangkat gampong, dengan cara mengetahui tugas dan perannya

masing-masing; (7) menjaga dan memelihara kehormatan gampong/mukim dan masyarakatnya.23

PERADILAN ADAT ACEH DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL Prosedur Pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh

Secara umum, prosedur penyelesian sengketa atau pelanggaran hukum adat melalui Peradilan Adat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa Perdata

Seperti yang telah dikemukan sebelumnya, Peradilan Adat di Aceh tidak membedakan antara kasus perdata atau kasus pidana secara spesifik dalam penyelesaiannya. Meskipun demikian, selama ini dapat diamati bahwa yang tergolong sengketa pidana yang sering terjadi dan diselesaikan pada Peradilan Adat adalah ‘pencurian’ dan ‘kekerasan’. Sementara itu, mengenai kasus sengketa perdata, biasanya yang berkaitan dengan sengketa keluarga.

Prosedur pelaksanaan peradilan adat di Aceh untuk kasus sengketa perdata dapat dijelaskan berikut ini secara sistematis:

Proses awalnya bermula dari pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun atau Kepala Lorong ata Kepala Jurong tempat suatu peristiwa terjadi (asas teritorialitas) untuk segera menyelesaikan suatu sengketa. Jika kasus tersebut ternyata sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Keplor dapat segera melapor kepada Keuchik. Setelah Keuchik menerima laporan, langkah selanjutnya Keuchik mengadakan rapat internal dengan Sekretaris Keuchik, Kepala Lorong atau Kepala dusun atau Kepala Jurong, Imuem Meunasah, Tuha Peut untuk menentukan jadwal sidang; ketiga: sebelum persidangan dilaksanakan, Keuchik, Sekretaris Keuchik, Kepala Lorong, Imuem Meunasah, dan Tuha

Peut terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menawarkan mediasi dan negosiasi sebagai jalan penyelesaian perkara.

Pendekatan tersebut bukan hanya dapat dilakukan Keuchik an sich, tetapi dapat juga dilakukan oleh tokoh-tokoh kampung, orang tua yang bijak lainnya. Jika sengketa tersebut tergolong sensitif, misalnya korbannya tertimpa pada pihak perempuan, maka pendekatan dilakukan oleh istri Keuchik. Namun demikian, jika langkah pendekatan tersebut tidak menghasilkan tanda-tanda damai di antara kedua belah pihak, maka Sektretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebaga juru bicara. Persidangan bersifat resmi dan terbuka yang biasanya dilakukan di Meunasah atau tempat lain yang dinilai netral.

Selanjutnya, forum persidangan, terurama posisi atau tata letak duduk para pihak dan pelaksana Peradilan Adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan formal secara adat. Penetapan tempat duduk dapat diilustrasikan berikut ini: Keuchik selaku ketua sidang duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peut, Imuem Meunasah, Cendikiawan, Ulama, dan tokoh Adat Gampong lainnya. Di sebelah kiri Keuchik agat sedikit ke belakang, duduk Sekretaris Keuchik (posisinya sebagai pencatat segala kejadian dalam persidangan, sama seperti panitia pada Mahkamah Syar’iyah atau Peradilan Umum). Di hadapan Keuchik, duduk para saksi dan para pihak yang berperkara, sementara di belakangnya adalah peserta atau pengunjung sidang yang berasal dari masyarakat.

Persidangan berlangsung dengan penuh khidmat dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh

Sekretaris Keuchik; Selanjutnya, Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan biasanya jika dirasa perlu, para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya diambil sumpah terlebih dahulu. Kemudian Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peut atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya. Keuchik mempersilahkan kepada Ulama Kampong, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap sengketa tersebut.

Langkah berikutnya lagi, Keuchik beserta seluruh anggota sidang melakukan musyawarah, putusan damai apa yang akan diberikan. Jika telah disepakati kepada para pihak mengenai kesiapan mereka menerima putusan tersebut. Jika jawaban mereka siap menerima putusan, maka sekretaris Keuchik menulis diktum putusan tersebut sebagai bukti ‘surat perjanjian damai’. Meskipun demikian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, para pihak dapat mengajukan ke persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak yang berperkara mengenai hasil putusan damai tersebut, juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan. Kemudian, berdasarkan surat penetapan tersebut, kasus itu apat diajukan ke persidangan Mukim. Setuju atau tidak, putusan perdamaian tetap dibacakan oleh Keuchik dan diminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.

Salinan putusan damai tersebut, selain disimpan sebagai arsip di kantor Keuchik atau di kantor Mukim, juga diberikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Setelah salinan tersebut disepakati dan diterima oleh para pihak yang berselisih, maka pada pertemuan berikutnya, putusan tersebut akan dieksekusikan melalui suatu upacara perdamaian. Kepada salah satu pihak, atau kedua belah pihak akan dikenakan sanksi yang berat atau yang ringan bergantung pada jenis pelanggaran atau pidana adat yang dilakukan. Pelaksanaan eksekusi tersebut

dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebankan sesuatu kepada para pihak yang berselisih yang bergantung pada keputusan. Terhadap sengketa yang telah diputuskan dan telah diterima, pelaksanaan eksekusinya dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain seperti di mesjid atau di rumah dan atas persetujuan bersama. Putusan damai yang telah ditetapkan selanjutnya dicatat dalam buku induk registrasi sengketa yang memuat: Nomor, tanggal pelaporan dan nama pelapor, jenis pelanggaran, uraian singkat pokok pelanggaran, tanggal penyelesaiannya, dan uraian singkat putusan perdamaian. Penyelesaian kasus yang bersifat pidana

Prosedur pelaksanaan persidangan adat terhadap pelanggaran pidana adat, sebenarnya hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa perdata. Perbedaannya terletak pada awal tindakan guna menghindari sengketa yang lebih berat. Tindakan awal dimaksud adalah memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan kepada para pihak seperti: mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan; jika korbannya perempuan dan anak, maka diamankan di rumah salah seorang pemangku adat; jika kasusnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, istri pemangku adat untuk melakukan penanganan awal, mengkondisikan para pihak yang bersengketa untuk berdamai, dan secara proaktif menghubungi berbagai pihak.

Kodifikasi Qanun Lembaga Adat

Kodifikasi atau pembukuan bahan-bahan hukum, biasanya dilakukan pada sejumlah aturan yang berkaitan dengan aspek kepastian hak atas dasar hukum. Kodifikasi lebih dilihat sebagai upaya untuk menghimpun materi hukum tertentu seperti hukum perdata, pidana, dagang, hukum acara perdata, pidana, dan hukum acara perdata internaional, yang masing-masing harus terhimpun dan tersusun secara sistematis dalam kitab

undang-undang24. Relevansi dengan pemahaman ini, sejak tahun 2000 hingga 2008, pemerintah Aceh, telah menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan adat sebanyak tiga kali. Adapun aturan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Peraturan Daerah/Qanun Aceh Nomor dan Tahun Peraturan

Daerah/Qanun

Isi Aturan Peraturan Daerah Nomor. 7

Tahun 2000 Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Peraturan Daerah ini kemudian sudah dihapus dan diganti dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun

2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun

2008

Lembaga Adat.

Kodifikasi aturan yang berkaitan dengan adat, lazimnya secara teori tidak pernah dibukukan secara sistematis, apalagi disahkan oleh penguasa secara resmi. Hukum adat atau Peradilan Adat umumnya dibiarkan hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengkodifikasian aturan adat secara sistematis, berdasarkan penjelasan dari kedua qanun tersebut adalah sebagai upaya pelestarian adat yang dilaksanakan oleh setiap generasi sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional

Secara yuridis, lembaga peradilan di Indonesia dikenal ada empat, Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Suatu hal yang menarik di Aceh, bahwa lembaga peradilan di Aceh dijumpai tidak hanya ada empat, justru berdasarkan pengamatan penulis sejak tahun 2009 hingga 2011, paling tidak

bertambah dua lagi lembaga peradilan yang bukan lembaga resmi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004, Pasal 10. Kedua lembaga pradilan dimaksud adalah Peradilan Adat, dan Peradilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap pembawa ‘aliran sesat’.

Munculnya Peradilan Adat di Aceh, hampir bersamaan dengan munculnya sejumlah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Setidaknya ada lima aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2: Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Nomor dan Tahun Qanun Isi Qanun

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002

Pelaksanaan Syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun

2003

Larangan Minuman Keras

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003

Larangan Perjudian

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003

Larangan Khalwat atau Mesum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Pengelolaan Zakat

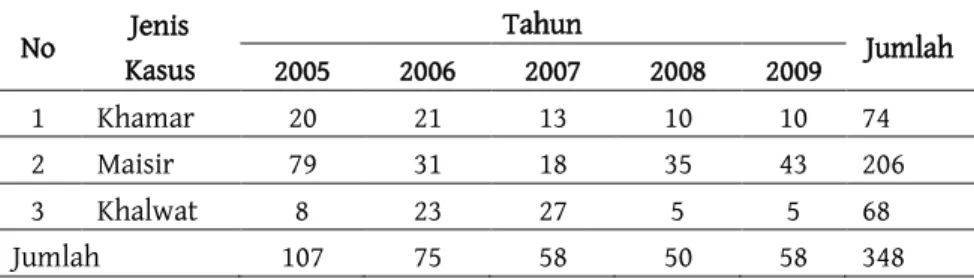

Sejak awal penegakan qanun tersebut sekitar tahun 2006 hingga 2008, Mahkamah Syar’iyah paling disibukkan dengan proses persidangan dan penyelesaian serta penetapan terhadap para pelanggar Qanun Nomor 12, 13, dan 14. belakangan, sejak tahun 2009 hingga sekarang, frekuensi penyelesaian melalui Mahkamah Syar’iyah terhadap pelanggaran qanun tersebut mengalami penurunan drastis. Salah satunya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan banyak kasus pelanggaran diselesaikan melalui Peradilan Adat pada masing-masing tempat terjadinya pelanggaran tersebut (locus delicti).

Tabel 3: Perkara Jinayah di Mahkamah Syar’iyah se-Aceh Tahun 2005-2009 No Jenis Kasus Tahun Jumlah 2005 2006 2007 2008 2009 1 Khamar 20 21 13 10 10 74 2 Maisir 79 31 18 35 43 206 3 Khalwat 8 23 27 5 5 68 Jumlah 107 75 58 50 58 348

Sumber Data : Dokumen Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh Tahun 2010 Tabel 4: Putusan Mahkamah Syar’iyah yang belum dieksekusi Jaksa

Tahun 2006-2009 No Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jenis Pelanggaran Tahun Jenis ’Uqubat 2006 2007 2008 2009 1 Bireuen Maisir 3 6 14 6 Cambuk Khamar Khalwat 2 Kuala Simpang Maisir Khamar Khalwat 1 Cambuk 3 Lhokseuma we Maisir 7 6 Cambuk/ denda Khamar Khalwat 1 cambuk 4 Sabang Maisir Khamar Khalwat 1 Cambuk/ denda

denda Khamar Khalwat 6 Banda Aceh Maisir Khamar Khalwat 1 Cambuk 7 Tapaktuan Maisir 4 Cambuk Khamar Khalwat 1 Cambuk 8 Kutacane Maisir 2 Cambuk Khamar Khalwat

Sumber Data : Dokumen Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh Tahun 2010

Saat ini, pengakuan atas keberadaan Peradilan Adat secara keseluruhan daerah atau wilayah belum jelas pengakuannya oleh negara. Di satu pihak, masih ditemukan tidak adanya pengakuan atas keberadaannya, tetapi di pihak yang lain masih ditemukan adanya pengakuan atas keberadaannya25. Meskipun demikian, jika dianalisis sistem politik hukum unifikasi yang dipraktikkan di Indonesia bahwa menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, dan bahan baku pembentukan hukum nasional, tidak dapat lagi dipahami demikian, melainkan lebih dari itu, kedua sistem hukum itu diakui keberadaannya dan dapat saja diberlakuka secara positif bila masyarakat menghendakinya.

Selain itu, meskipun bidang peradilan merupakan kewenangan pusat, realitas menunjukkan sebaliknya. Pemahaman tentang peradilan hanya sebatas hierarki proses peradilannya bukan materi hukumnya, namun di sisi lain Pemerintah Pusat mengisyaratkan dan memberi wewenang kepada daerah untuk mencari penyelesaian-penyelesaian

sengketa hukum alternatif yang diharapkan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dari argumen tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun keberadaan Peradilan Adat Aceh tidak diakui secara formal, kedudukannya dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat diakui oleh Pemerintah.

MASA DEPAN PERADILAN ADAT DI ACEH

Peradilan Adat di Aceh merupakan peradilan yang menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan bertujuan damai. Secara yuridis, keberadaan Peradilan Adat ini sangat jelas dasar hukumnya untuk memberikan pelayanan penyelesaian sengketa hukum dengan tidak mencari siapa yang menang atau kalah; Tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi justru melalui peradilan ini diupayakan untuk menutup potensi negatif dari kedua belah pihak.

Walaupun secara teknis, penyelenggaraan Peradilan Adat ini sangat sederhana, keberadaan para tokoh kampung akan memberikan dorongan bagi tegaknya keadilan yang dapat diterima oleh para pihak yang berselisih yang disertai dengan menghapuskan rasa dendam dari masing-masing pihak keluarga dan masyarakat Aceh. Demikian juga pelaksanaan proses persidangannya terihat sangat praktis dengan mengambil tempat di musalah dan dapat diikuti oleh masyarakat umum. Pengkodifikasian Peradilan Adat dalam suatu aturan yang mengikat sebenarnya akan memberikan ruang gerak yang kaku bagi Peradilan Adat itu sendiri, apalagi jika dalam aturan tersebut terjadi benturan, baik dari segi substansi maupun dari segi hierarki perundang-undangan.

Secara formal keberadaan Peradilan Adat di Aceh, termasuk juga diwilayah lainnya di NKRI ini, tidak diakui secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya,

keberadaan peradilan tersebut tidak dinyatakan tidak sah terhadap berbagai putusan yang telah dilakukan oleh para fungsionaris Peradilan Adat di Aceh. Dengan demikian, Peradilan Adat di Aceh, walaupn tidak diakui sebagai lembaga peradilan resmi pemerintah, secara defacto diakui dan bahkan secara perlahan dan pasti, di beberapa daerah praktik Peradilan Adat terus saja memberikan kenyamanan bagi penduduk setempat dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan kebiasaan masing-masing masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahaman, Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.

Anonimos, Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan, diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003.

Anonimos, Pedoman Peradilan Adat Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2008.

Ismail, Badruzzaman, Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi

Budaya Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disahkan di Banda Aceh, pada tanggal 31 Desember 2008, bertepatan 3 Muharram 1430 H. Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Nomor 09.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Rasyada, Amrena, Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional, Skripsi tidak diterbitkan, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2010.

Salim, Arskal, “Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional” dalam HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. VII, No. 28, (Oktober-Desember, 2008).

Syaukani, Imam, ”Karakteristik Politik Hukum Nasional” dalam HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume VII, Nomor 28, Oktober-Desember 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan