A. Lokasi dan Sejarah Pengelolaan Kawasan

Kawasan Cagar Alam Pangandaran (CAP) menyatu dengan Taman Wisata Alam Pangandaran (TWAP) merupakan semenanjung kecil yang terletak dipantai selatan Pulau Jawa. Semenanjung ini merupakan sebuah pulau yang dihubungkan dengan daratan utama dan dipisahkan oleh jalur sempit yang diapit antara dua teluk selebar±200 meter.

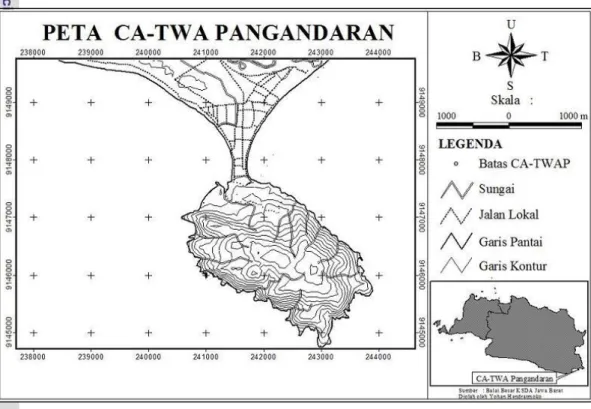

Gambar 4. Peta CA-TWA Pangandaran

Secara administratif pemerintahan CAP dan TWAP berada di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sedangkan secara geografis kawasan CA dan TWAP terletak pada koordinat 108°39′05” - 108°40′48” Bujur Timur dan 7°42′03“ - 7°43′48” Lintang Selatan dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangandaran, sebelah timur dengan Teluk Pangandaran, sebelah selatan dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Parigi.

Sejarah terbentuknya Kawasan Konservasi Pangandaran dimulai pada saat Residen Priangan yakni Y. Eycken berkuasa tahun 1922 yang mengusulkan untuk menjadikan kawasan yang semula tempat perladangan menjadi taman buru. Pada

22 tahun 1934 dilakukan penunjukan kawasan Pananjung Pangandaran seluas 457 ha menjadi Suaka Margasatwa berdasarkan GB No. 19 Stbl 669 yang dikeluarkan oleh Director Van Scomishe Zoken, tanggal 7 Desember 1934.

Pada tahun 1961 dilakukan perubahan status dari Suaka Margasatwa menjadi CAP seluas ± 457 ha berdasarkan SK Mentan No.34/KMP/1961, tanggal 20 April 1961 dengan ditemukannya bunga Rafflesia padma. Pada tahun 1978 terjadi perubahan fungsi sebagian kawasan CAP menjadi TWA seluas 37,7 ha, sehingga luas CAP menjadi 419,3 ha, berdasarkan SK Mentan No. 170/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Maret 1978. Pada tahun 1990 dilakukan Penunjukkan Perairan Pantai di sekitar CA dan TWAP seluas 470 ha menjadi Cagar Alam Laut. Berdasarkan SK Menhut No.225/Kpts-II/1990 tanggal 8 Mei 1990 (BKSDA 2006).

B. Kondisi Fisik Kawasan 1. Topografi

Topografi kawasan CAP mulai dari landai sampai berbukit kecil dengan ketinggian tempat antara 0 sampai dengan 139 m dari permukaan laut. Keadaan fisiografi berbukit di temukan dibagian utara CAP, memanjang di sepanjang perbatasan wilayah tersebut mulai dari Ciborok (Barat) sampai Cirengganis (Timur), keadaan bukit tersebut dalam bentuk tonjolan–tonjolan batu karang terjal dan terpisah-pisah.

2. Geologi dan Tanah

Pembentukan Semenanjung Pangandaran bersamaan dengan terbentuknya dataran Pulau Jawa, yakni pada periode miocene. Kondisi ini ditandai dengan batuan breccia dan susunan kapur yang terdapat pada bagian pantai. Susunan miocene ini tertutup oleh karang dan endapan aluvial yang berasal dari laut, endapan tersebut terdiri dari pasir dan tanah yang kondisinya hampir menutupi seluruh areal pantai CAP.

Jenis tanah, yang berada dikawasan ini antara lain: podsolik merah kuning, podsolik kuning, latosol coklat, dan litosol, sedangkan yang berbentuk endapan

aluvial terdapat di antara pantai sebelah utara semenanjung yang berbentuk karang-karang terjal.

3. Iklim

Kawasan CAP berdasarkan klasifikasi Schmidt & Ferguson termasuk ke dalam Type A dan mempunyai curah hujan rata–rata 3.196 mm/tahun dengan suhu berkisar 25°–30°C dan kelembaban udara antara 80–90%. Musim basah atau hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret bersamaan dengan bertiupnya angin barat/ barat laut, sedangkan musim kering terjadi pada bulan Juli sampai dengan September selama periode musim angin tenggara.

4. Hidrologi

Dalam Kawasan CAP terdapat 2 (dua) buah sungai yang panjangnya tidak lebih dari 500 m – 2 km. Sungai terbesar adalah Sungai Cikamal yang mempunyai muara di pantai barat dan Sungai Cirengganis yang bermuara di pantai timur. Selain itu dalam kawasan CAP juga terdapat air terjun.

5. Aksesibilitas

CAP relatif mudah dicapai lewat jalan raya dari beberapa kota, antara lain dari:

a) Jakarta (400 km) Bandung (223 km), Tasikmalaya (108 km) dan dari Ciamis (92 km) Jalan tersebut secara umum sudah memadai dan juga terdapat trayek angkutan, namun untuk kelancaran arus wisata perlu beberapa pengembangan. b) Cirebon (291 km) dengan rute: Cirebon – Kuningan – Panawangan – Kawali –

Ciamis – Banjar – Banjarsari – Pangandaran.

c) Jawa Tengah: Purwokerto/Cilacap – Majenang – Karang Pucung - Banjar – Banjarsari – Pangandaran atau Purwokerto/Cilacap – Karang Pucung – Sidareja – Kali Pucang – Pangandaran.

d) Lapangan terbang yang khusus untuk komersil telah dibangun di Nusawiru, Cijulang ± 26 km dari Pangandaran) yang sudah dapat didarati pesawat jenis CN 250, dan sampai sekarang sudah digunakan untuk kegiatan olahraga dirgantara, namun belum dibuka untuk penerbangan komersil.

24 C. Ekosistem dan Kondisi Biologis Kawasan

1. Ekosistem

Kawasan CAP mempunyai beberapa tipe ekosistem, antara lain:

a). Ekosistem pantai didominasi oleh butun Barringtonia asiatica, ketapang

Terminalia cattapa, nyamplung Calophylum inophyllum, pandan Pandanus tectorius.

b). Ekosistem hutan dataran rendah, didominasi oleh jenis labanVitex pubescens, kondang Ficus variegata, marong Cratoxylon formosum, kisegel Dilenia

excelsa.

c). Ekosistem hutan tamanan, didominasi oleh jati Tectona grandis dan mahoni

Swietenia macrophyla.

2. Kondisi Biologis Kawasan a. Keanekaragaman Flora

Lebih dari 642 jenis tumbuhan hidup di dalam kawasan CAP dari berbagai tingkatan pohon, herba, perdu, tumbuhan bawah, liana, epifit, dan 80 jenis diantaranya merupakan jenis tumbuhan obat. Jenis flora yang terdapat di kawasan CAP antara lain kelompok pohon sebanyak 249 species, perdu 71 species, liana 65 species dan semak 193 species. Terdapat 53 species jenis rumput yang tersebar hampir diseluruh kawasan terutama mendominasi ketiga lapangan penggembalaan. Epifit terdapat sebanyak 26 species dan parasit berjumlah 10 species (BKSDA 2006).

Tumbuhan yang paling mendominasi kawasan CAP dan merupakan hutan tanaman yaitu jenisT. grandis dan mahoni S. macrophylla mencapai luas ± 20 ha. Hampir±30 % dari seluruh kawasan CAP ditutupi oleh hutan sekunder tua yang didominasi oleh V. pubescens, D. excelsa dan C. formosum. Selebihnya terdiri dari hutan primer yang didominasi oleh jenis popohan Buchanania arborescens,

F. variegata, kokosan monyet Dysoxylum caulaostachyum (BKSDA 2006).

b. Keanekaragaman Fauna

Kawasan CAP selain terdapat flora juga banyak terdapat jenis fauna yang cukup menarik dan perlu adanya upaya penanganan yang lebih serius dan upaya

perlindungan. Jenis-jenis fauna tersebut yaitu: kelompok mamalia sebanyak 30 jenis, amphybia sebanyak 5 jenis, reptilia sebanyak 16 jenis dan aves sebanyak 99 jenis (BKSDA 2006).

Beberapa satwa yang dapat dijumpai di CAP antara lain kelompok mamalia seperti banteng Bos javanicus, rusa Cervus timorensis, mencek Muntiacus

muntjak, trenggeling Manis javanica, lutung Trachypithecus auratus, monyet

ekor panjang Macaca fascicularis, tando Cynocephalus variegatus, jelarang

Ratufa bicolor. Kelompok aves antara lain kangkareng Antracoceros convexus,

ayam hutan Gallus gallus varius, tulung tumpuk Megalaima lineata. Sedangkan kelompok reptilia antara lain biawak dan berbagai jenis ular (BKSDA 2006). c. Keunikan

Salah satu jenis flora langka dan juga dapat dikatakan unik yang hidup di CAP adalah bunga raflesia Rafflesia padma. Bunga ini pertama kali ditemukan di CAP oleh Mr. Apelman pada tahun 1939. Penemuan bunga ini telah mengubah status kawasan konservasi dari Suaka Margasatwa menjadi Cagar Alam pada tahun 1961.

R. padma merupakan tumbuhan bersifat endemik parasit sejati pada

tumbuhan liana kibalera Tetrastigma lanceolairu. Oleh karena itu cara yang paling mudah untuk menemukan kuncup R. padma adalah dengan mencari tumbuhan inangnya terlebih dahulu. Pada kawasan CAP bunga raflesia ini dapat ditemukan sekitar air terjun dan sekitar Pantai Pasir Putih

BungaR. padma mencapai puncak perkembangannya yaitu antara bulan Juli s/d September, bertepatan dengan datangnya musim hujan. Namun sekarang keberadaanya semakin sulit ditemui karena adanya perubahan iklim dan habitatnya terganggu oleh aktifitas manusia. Oleh karena sifatnya yang endemik, khas dan unik maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menjadikan bunga ini sebagai maskot kabupaten (BKSDA 2006).

IV. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan WaktuPenelitian ini berlangsung di CAP pada koordinat 108o 39’05”-108o40’12”BT, 7o42’03”–7o42’36”LS, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dengan pengumpulan data lapangan dilakukan Januari - April 2009 bertepatan dengan pergantian musim penghujan ke musim kemarau.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta CAP, 1 buah kompasShunto, 1 buah teropong binokuler 8x21 Konica, 1 buah hagameter, 1 buah GPS receiver Garmin Maps 76 CSX, 1 buah pita meter, 2 buah phi ban, 1 buah kamera digital Olympus E420, 1 buah stopwatch, tali rafia, 1 botol alkohol 70%, kertas koran, sasak, 1 buah gunting, label gantung, alat tulis, tally sheet, bagian tumbuhan yang tidak teridentefikasi, perangkat lunak ArcView 3.3 dan SPSS 16.0for Windows serta komputer.

C. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa:

1. Data penggunaan ruang secara vertikal 2. Data penggunaan ruang secara horizontal

3. Karakteristik pohon yang menjadi media penggunaan sumberdaya 4. Daftar tumbuhan sumber pakan monyet ekor panjang dan lutung

Data sekunder berupa : peta digital CAP, daftar jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai sumber pakan daritext book, skripsi, tesis, desertasi, jurnal dan laporan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari wawancara dengan pengelola kawasan dan studi literatur seperti text book (Ecological Methodology, Principles of Wildlife

Management, Fundamental of Ecology dan lain-lain), data hasil penelitian

Journal of Primatology, Primatology Today, International Journal of Primatology

dan lain-lain).

Data primer ekologi diperoleh dengan pendekatan pengamatan langsung

(observational approach) di lapangan. Data primer penelitian ini diperoleh dari

hasil observasi semua unit contoh (sampling unit) pada kawasan CAP. Unit contoh untuk penggunaan ruang dan pemanfaatan tumbuhan sumber pakan adalah pohon yang digunakan monyet ekor panjang yaitu 581 batang, lutung 773 batang dan 77 batang pohon digunakan monyet ekor panjang bersama lutung.

Pengamatan aktivitas satwa menggunakan metode focal animal sampling. Unit contoh pengamatan aktivitas satwa yaitu individu satwa, baik monyet ekor panjang atau lutung, yang dibedakan berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin. Data primer yang dikumpulkan meliputi :

1. Penggunaan Ruang

Sebaran spasial yang diperhatikan dalam penelitian ini mencakup penggunaan ruang secara vertikal dan horizontal. Data penggunaan ruang secara vertikal dikumpulkan dengan cara mengukur posisi ketinggian aktivitas monyet ekor panjang dan lutung pada pohon saat sendirian dan berada secara bersamaan. Pengamatan satwa dilakukan dengan metodefocal animal sampling yaitu pada 4 (empat) koloni monyet ekor panjang yang terdiri atas 28 individu dan 4 (empat) koloni lutung yang terdiri atas 22 individu sesuai dengan kelas umur dan jenis kelamin. Total waktu pengamatan 646,17 jam yang terdiri atas pengamatan monyet ekor panjang selama 360,17 jam dan pengamatan lutung selama 286 jam.

Data yang dikumpulkan meliputi waktu pengambilan data, identitas satwa, posisi ketinggian satwa (m), lama aktivitas (menit), dan peubah pohon

1) Waktu pengumpulan data meliputi hari, tanggal dan kondisi cuaca.

2) Identitas satwa meliputi spesies obyek pengamatan, kelas umur dan jenis kelamin antara lain Anak (A), Muda Jantan (MJ), Muda Betina (MB), Dewasa Jantan (DJ), Dewasa Betina (DB), Tua Jantan (TJ) dan Tua Betina (TB). 3) Posisi ketinggian aktivitas satwa. Data posisi ketinggian aktivitas satwa

diukur dalam meter (m) meliputi posisi ketinggian aktivitas satwa pada strata tajuk hutan tropis di CAP. Penggolongan strata tajuk hutan tropis meliputi strata A yaitu pepohonan yang ketinggiannya lebih dari 30 meter, strata B

28 yaitu pepohonan yang mempunyai tinggi 18-30 meter, strata C yaitu pepohonan yang mempunyai tinggi 4-18 meter, strata D yaitu terdiri dari lapisan perdu dan semak yang mempunyai tinggi 1-4 meter termasuk anakan pohon, palma, herba serta paku-pakuan dan strata E yaitu terdiri dari lapisan tumbuhan penutup tanah atau lapisan lapangan yang mempunyai tinggi 0-1 meter (Soerianegara & Indrawan 2005).

4) Lama aktivitas. Aktivitas satwa terdiri dari aktivitas berpindah, makan, istirahat (Chiver & Raemakers 1980) dan sosial (social grooming/menelisik) (Chalmers 1980). Aktivitas berpindah meliputi berjalan quadropedal, berlari kecil, berpindah bipedal, meloncat, bergelantungan, berenang, memanjat dan menuruni pohon (Betrand 1969). Aktivitas yang termasuk dalam aktivitas makan meliputi makan, minum dan foraging. Selanjutnya, aktivitas istirahat yang diamati meliputi istirahat, self-grooming dan tidur. Sedangkan aktivitas sosial yang diamati meliputi social grooming, kawin, bermain, berkelahi, belajar berkelahi dan belajar kawin.

Data penggunaan ruang secara horizontal dikumpulkan dengan cara mengambil titik koordinat wilayah jelajah monyet ekor panjang atau lutung dengan menggunakan GPS reciever dalam WGS 84 UTM Zone 49S. Selain itu juga dilakukan analisis vegetasi pada wilayah jelajah monyet ekor panjang, lutung, daerah tumpang tindih wilayah jelajah keduanya serta daerah yang tidak terdapat kedua satwa tersebut.

2. Karakteristik Pohon Media Kohabitasi

Karakteristik pohon dikumpulkan dari pohon tempat satwa beraktivitas, baik digunakan oleh monyet ekor panjang saja, lutung saja maupun digunakan keduanya. Karakteristik pohon tersebut meliputi peubah tinggi pohon (TP), diameter setinggi dada (DBH), tinggi bebas cabang (TBC), diameter tajuk (DT), tinggi tajuk (TT), bentuk tajuk (BT) dan keberadaan pakan (KP). Bentuk tajuk (BT) dibedakan dalam tujuh bentuk dasar yaitu irregular, vase, oval, pyramidal,

fastigate/columnar, round, weeping (Grey & Deneke 1978). Untuk peubah pohon

tidak terukur (bentuk tajuk, keberadaan pakan) dibedakan dalam bentuk skor. Teknis pelaksanaan untuk membedakan pohon yang digunakan suatu koloni

monyet ekor panjang atau lutung, dilakukan dengan penandaan pohon dimana masing-masing koloni diberi tanda yang berbeda.

3. Tumbuhan Sumber Pakan

Data jenis tumbuhan sumber pakan meliputi nama daerah, nama latin, famili dan bagian yang dimakan. Data ini berupa daftar semua tumbuhan yang potensial sebagai sumber pakan monyet ekor panjang atau lutung berdasarkan penelitian sebelumnya yang berupa skripsi, tesis, desertasi, laporan penelitian dan jurnal. Daftar pakan tersebut kemudian dicek ulang dengan pengamatan langsung pada aktivitas makan kedua primata tersebut.

Jenis tumbuhan sumber pakan yang tidak teridentifikasi di lapangan diambil sampelnya dan dibuat herbarium kemudian diidentifikasi di Herbarium Bogoriense Bogor.

E. Analisis Data 1. Penggunaan Ruang

Analisis data penggunaan ruang secara vertikal ini meliputi : a. Rata-rata posisi ketinggian aktivitas satwa

Data posisi ketinggian satwa yang diperoleh dari observasi unit contoh (pohon) kemudian diolah dengan Independent-Samples T Test. Hipotesis yang digunakan adalah:

H0 = rata-rata posisi ketinggian aktivitas monyet ekor panjang dengan lutung pada pohon tidak berbeda nyata, dan

H1 = rata-rata posisi ketinggian aktivitas monyet ekor panjang dengan lutung pada pohon berbeda nyata.

b. Rara-rata posisi ketinggian setiap aktivitas satwa

Data posisi ketinggian aktivitas monyet ekor panjang atau lutung (berpindah, makan, sosial dan istirahat) pada unit contoh (pohon) diolah dengan Independent-Samples T Test dengan hipotesis yang digunakan adalah :

H0 = rata-rata posisi ketinggian setiap aktivitas monyet ekor panjang atau lutung pada pohon tidak berbeda nyata, dan

30 H1 = rata-rata posisi ketinggian setiap aktivitas monyet ekor panjang atau lutung pada pohon berbeda nyata.

Titik koordinat unit contoh yang dikumpulkan dengan GPS reciever dalam WGS 84 UTM Zone 49S kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak ArcView 3.3. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik koordinat terluar (maximum convex polygon) tempat monyet ekor panjang dan lutung beraktivitas. Berdasarkan hasil analisis akan diperoleh luas penggunaan ruang secara horizontal atau wilayah jelajah masing-masing koloni monyet ekor panjang dan lutung. Selain itu juga dilakukan analisis vegetasi pada wilayah jelajah monyet ekor panjang, wilayah jelajah lutung, daerah tumpang tindih wilayah jelajah dan daerah yang bukan wilayah jelajah keduanya.

2. Derajat Asosiasi dan Tumpang Tindih Relung

Asosiasi interspesifik dihitung dengan menggunakan Indeks Jaccard (JI). Pemilihan Indeks Jaccard dikarenakan indeks ini lebih teliti dan tidak bias baik pada populasi besar maupun kecil (Goodall 1973). Indeks ini mengindikasikan ada tidaknya asosiasi antara monyet ekor panjang dengan lutung. Asosiasi interspesifik yang dihitung meliputi asosiasi jenis tumbuhan sumber pakan, asosiasi penggunaan jenis pohon dan asosiasi posisi ketinggian aktivitas. Indeks Jaccard = 0 berarti tidak ada asosiasi dan jika indeks = 1 berarti terdapat asosiasi maksimal.

c

b

a

a

JI

+

+

=

Keterangan:a = jumlah unit contoh yang digunakan monyet ekor panjang bersamaan dengan lutung

b = jumlah unit contoh yang hanya digunakan monyet ekor panjang c = jumlah unit contoh yang hanya digunakan lutung

Perhitungan kesamaan jenis tumbuhan sumber pakan dan tumpang tindih penggunaan ruang secara vertikal dihitung dengan persentase tumpang tindih relung (niche overlap percentage) dan indeks tumpang tindih relung Morisita

(Simplified Morisita’s Index). Pemilihan indeks tumpang tindih relung Morisita

pengulangan. Persentase tumpang tindih relung dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

(

min ,)

100% 1 =∑

= n j ij ik jk p p P Keterangan :Pjk = persentase tumpang tindih relung antara spesies j dengan spesies k

Pij = proporsi sumberdaya i dari total sumberdaya yang dimanfaatkan oleh

spesiesj

Pik = proporsi sumberdaya i dari total sumberdaya yang dimanfaatkan oleh

spesiesk

n = jumlah total sumberdaya yang ada

Indeks tumpang tindih relung Morisita (Simplified Morisita’s Index) dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

Keterangan :

Ch = indeks tumpang tindih relung Morisita antara spesies j dengan spesies k pij = proporsi sumberdaya i dari total sumberdaya yang dimanfaatkan oleh

spesiesj

pik = proporsi sumberdaya i dari total sumberdaya yang dimanfaatkan oleh

spesiesk

n = jumlah jenis sumberdaya pohon

Tumpang tindih penggunaan ruang secara horizontal atau wilayah jelajah dihitung dengan menggunakan persentase tumpang tindih relung dengan cara menampalkan peta wilayah jelajah koloni monyet ekor panjang dengan koloni lutung. Berdasarkan hasil penampalan kedua peta tersebut maka diketahui luas daerah yang tumpang tindih.

3. Karakteristik Pohon Media Kohabitasi

Karakteristik pohon yang diperoleh seperti peubah tinggi pohon (TP), diameter setinggi dada (DBH), tinggi bebas cabang (TBC), diameter tajuk (DT), tinggi tajuk (TT), bentuk tajuk (BT) dan keberadaan pakan (KP) disajikan secara diskriptif kuantitatif. 2 2 2 n ij ik i H n n ij ik i i p p C p p = +