Kimia dan Kemasan

Journal of Chemical and Packaging

Vol. 33 No. 1 April 2011

ISSN 2088 – 026X

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN

Jurnal

Terakreditasi B No : 325/Akred-LIPI/P2MBI/04/2011

J. Kimia

Kemasan

Vol. 33 No. 1Hal. 83 - 130 Jakarta April 2011 ISSN 2088 – 026X

ISSN 2088 – 026X Vol. 33 No.1 April 2011

JURNAL KIMIA DAN KEMASAN

(JOURNAL OF CHEMICAL AND PACKAGING)

Terakreditasi dengan Predikat B Nomor : 325/Akred-LIPI/P2MBI/04/2011

Jurnal Kimia dan Kemasan (JKK) memuat hasil penelitian kimia dan kemasan yang belum pernah dipublikasikan. Jurnal Kimia dan Kemasan terbit dua nomor dalam setahun

Penanggungjawab

Officially incharge

Ketua

Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan

Chairman

Head of Center for Chemical and Packaging

Wakil

Kepala Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Vice Chairman

Head Field for Research Facilities and Standardization

Dewan Redaksi

DR. Rahyani Ermawati

(Biokimia/Biochemistry)Editorial board

Ir. Emmy Ratnawati

(Kimia lingkungan/Environmental chemistry)Ir. Hendartini, MSc

(Kemasan/Packaging)Retno Yunilawati, SSi, MSi

(Kimia/Chemistry)Arie Listyarini, SSi, MSi

(Polimer/Polymer)Mitra Bestari

Prof. DR. Slamet, MT

(Kimia/Chemistry)Peer Reviewer

Drs. Sudirman, MSc, APU

(Kimia/Chemistry)DR. Etik Mardliyati

(Biokimia/Biochemistry)DR. Rike Yudianti

(Polimer/Polymer)DR. Sunit Hendrana

(Polimer/Polymer)Redaksi Pelaksana

Silvie Ardhanie Aviandharie, ST, MT

Managing editor

Chicha Nuraeni, ST

Agustina Arianita Cahyaningtyas, ST

Alamat (Address) Balai Besar Kimia dan Kemasan

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8717438, Fax : (021) 8714928, Email : ermakyoto@yahoo.com, bbkk@cbn.net.id

Website: www.bbkk-litbang.go.id

Isi Jurnal Kimia dan Kemasan dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Pengantar Redaksi

Jurnal Kimia dan Kemasan Vol. 33, No. 1, bulan April 2011 merupakan terbitan pertama di tahun 2011. Delapan artikel kami sajikan dari berbagai bidang disiplin ilmu.

Artikel pertama, “Penggunaan Emulsifier Stearil Alkohol Etoksilat Derivat Minyak Kelapa Sawit pada Produk Lotion Dan Cream”. Sintesis surfaktan stearil alkohol etoksilat dari bahan baku stearil alkohol derivat minyak kelapa sawit yang telah dibuat memiliki spesifikasi yang dapat digunakan sebagai

emulsifier untuk produk kosmetik lotion dan cream. Viskositas lotion dan stabilitas emulsi lotion

semakin menurun dengan semakin besarnya konsentrasi stearil alkohol etoksilat. Sedangkan pada

cream, stabilitas emulsinya semakin naik dengan semakin besarnya konsentrasi stearil alkohol

etoksilat. Hasil analisa cemaran mikroba pada lotion sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Dirjen POM.

Artikel kedua, dengan judul “Pelapisan Hidroksiapatit pada Logam KS-01 dengan Metode Sol–Gel”. Pelapisan Hidroksiapatit (HAp) pada logam baja KS – 01 buatan PT. Krakatau Steel dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan korosi, hal ini disebabkan baja KS – 01, adalah logam yang rentan terhadap korosi. Pelapisan FeN dipermukaan sampel dapat menaikkan ketahanan korosi, sehingga sampel dapat dilapisi dengan HAp.

Artikel ketiga, dengan judul “Sintesis Nanopartikel Magnetit dengan Metode Dekomposisi Termal”. Dalam sintesis nanopartikel oksida logam Fe3O4 kondisi yang tepat untuk memperoleh nanopartikel

yang nondisperse dan tidak teraglomerasi sangatlah penting. Hasil karakterisasi penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses dekomposisi termal dari Fe (III) acetylacetonate hingga 280oC menghasilkan Fe3O4 dengan distribusi ukuran partikel nano yang beragam. Diameter partikel

Fe3O4 yang terbentuk berukuran 50,0 nm hingga 53,9 nm.

Artikel keempat, “Karakterisasi Partikel Kapur Alam Akibat Variasi Waktu Milling (High Energy Milling) dengan X-Ray Diffraction”. Di dalam penelitian ini dilakukan karakterisasi partikel kapur alam akibat variasi waktu milling dengan X-Ray Difractometer (XRD) pada variasi waktu penggilingan 3 jam; 6 jam; 9 jam; 12 jam; 15 jam dan 18 jam. Dari penelitian didapatkan bahwa kapur alam terdiri dari Ca(OH)2 dan CaCO3, ukuran partikel Ca(OH)2 mengecil sebesar 57,9% dengan waktu milling 18 jam.

Sedangkan ukuran CaCO3 mengecil sebesar 93,3% dengan waktu milling 3 jam.

Artikel kelima, “Pengaruh Waktu Reaksi dan Suhu pada Proses Ozonasi terhadap Penurunan Warna,

COD dan BOD Air Limbah Industri Tekstil”. Pengurangan TSS, BOD, COD dan warna pada limbah

tekstil telah dilakukan dengan menggunakan ozonasi. Dengan ozonasi terjadi penurunan COD sebesar 73,1%, BOD sebesar 73,1% dan penurunan warna sebesar 94,1% dengan penambahan O2

yang dialirkan sebesar 3 L/menit selama 60 menit.

Artikel keenam berjudul “Biosorpsi Logam Berat Cr (VI) dari Limbah Industri Pelapisan Logam dengan Menggunakan Biomassa Saccharomyces cerevisiae Hasil Samping Fermentasi Bir”. Dalam penelitian ini metode biosorpsi diteliti untuk menyisihkan logam berat Cr tersebut dari limbah industri pelapisan logam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyisihan Cr sekitar 76% dapat dicapai pada kondisi waktu kontak 3 jam.

Artikel ketujuh “Jenis-Jenis Bahan Berubah Fasa dan Aplikasinya”. Bahan berubah fasa berdasarkan titik leleh dan panas peleburan latennya diklasifikasikan menjadi bahan organik dan anorganik. Bahan berubah fasa ini dapat diaplikasikan untuk bangunan, perlindungan dan transportasi produk yang peka terhadap suhu, ice storage, green house, dan cold storage.

Artikel terakhir berjudul, “Proses Esterifikasi-Transesterifikasi dan Karakterisasi Mutu Biodiesel asal Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn)”. Esterifikasi dan transesterifikasi dilakukan pada suhu 60oC menggunakan metanol 98% dan katalis NaOH 0,5% dengan konversi trigliserida menjadi metil ester

(biodiesel) mencapai 96%. Karakterisasi mutu biodiesel yang dihasilkan sesuai dengan SNI 04-7182-2006 kecuali viskositas dan angka setana yang belum memenuhi standar.

Akhir kata semoga artikel-artikel di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca. Kritik tertulis yang konstruktif akan redaksi terima dengan senang hati.

Penggunaan Emulsifier Stearil Alkohol………...Retno Yunilawati dkk 83

PENGGUNAAN EMULSIFIER STEARIL ALKOHOL ETOKSILAT

DERIVAT MINYAK KELAPA SAWIT PADA PRODUK

LOSION DAN KRIM

(APPLICATION OF ETOXHYLATED STEARYL ALCOHOL EMULSIFIER

OF CRUDE PALM OIL DERIVATE FOR LOTION AND CREAM PRODUCTS)

Retno Yunilawati, Yemirta dan Yesy Komalasari

Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

E-mail : eno_nila@yahoo.com Received 14 Maret 2011; accepted 11 April 2011

ABSTRAK

Sintesis surfaktan stearil alkohol etoksilat dari bahan baku stearil alkohol derivat minyak kelapa sawit telah dilakukan dan produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang dapat digunakan sebagai emulsifier untuk produk kosmetik losion dan krim. Pada penggunaan beberapa variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat (0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%) dalam losion dan krim. Losion dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5% hingga 1,5% menunjukkan emulsi yang baik, dan pada konsentrasi di atas1,5% terjadi emulsi terpisah, sedangkan pada krim, hingga konsentrasi stearil alkohol etoksilat 2,5%, masih tetap menghasilkan emulsi yang baik. Variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat tidak mempengaruhi pH losion dan krim. Viskositas losion semakin menurun dengan semakin besarnya konsentrasi stearil alkohol etoksilat. Stabilitas emulsi losion juga menurun dengan semakin besarnya konsentrasi stearil alkohol etoksilat, sebaliknya pada krim, stabilitas emulsinya semakin naik dengan semakin besarnya konsentrasi stearil alkohol etoksilat. Analisa cemaran mikroba pada losion yang meliputi angka lempeng total, Staphylococcus aureus, Psudomonas aeruginosa dan Candida albicans,

menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Dirjen POM

No.HK.00.06.4.02894 tentang persyaratan cemaran mikroba pada kosmetika. Kata kunci : Stearil alkohol etoksilat, Emulsifier, Losion, Krim

ABSTRACT

Synthesis of ethoxylated stearyl alcohol surfactant from stearyl alcohol of crude palm oil derivate has been done and the product has specification which can be used as emulsifier in cosmetic products, such as lotion and cream. The treatment used a different concentration of ethoxylated stearyl alcohol (0.5%, 1%, 1.5%, 2% dan 2.5%) in lotion and cream. Lotion at concentration of ethoxylated stearyl alcohol 0,5% until 1,5% showed good emulsion and at concentration over 1.5%, the emulsion was separated, while the cream, at concentration of ethoxylated stearyl alcohol until 2.5% was still remain good emulsion. Variation of ethoxylated stearyl alcohol concentration does not influence pH of lotion and cream. Lotion viscocity decreased with increasing of ethoxylated stearyl alcohol concentration. Emulsion stability of lotion decreased with increasing of ethoxylated stearyl alcohol concentration. Emulsion stability of cream increased with increasing of ethoxylated stearyl alcohol concentration. Analysis of microbe contaminat in lotion and cream which include total plate count, Staphylococcus aureus, Psudomonas aeruginosa and Candida albicans showed the result which match with standard requirement from Dirjen POM No.HK.00.06.4.0289 about the requirement of microbe contaminant in cosmetics.

PENDAHULUAN

Pengemulsi (emulsifier) adalah bahan

yang mempunyai karakteristik khusus yang mampu menyatukan minyak dan air sekaligus, karena pada hampir seluruh produk yang terdiri dari minyak dan air akan cenderung memisah.

Emulsifier merupakan surfaktan yang mampu

menurunkan tegangan antar muka dua fasa, molekul hidrofilik dan hidrofobik. Produk yang menggunakan campuran air dan minyak selalu menggunakan emulsifier dalam formulasinya, seperti margarin, mayonaise, obat-obatan dan

kosmetik. Dalam industri kosmetik, hampir

seluruh produknya yang memiliki manfaat untuk melembabkan kulit menggunakan emulsifier.

Kosmetika merupakan campuran dari beberapa bahan yang telah diformulasikan sedemikian rupa dan berfungsi untuk merawat tubuh sesuai dengan tujuan penggunaan kosmetika tersebut. Produk kosmetika yang banyak berkembang saat ini adalah produk untuk perawatan kulit, seperti losion kulit dan krim kulit. Losion merupakan salah satu bentuk emulsi, didefinisikan sebagai campuran dari dua fasa (fasa minyak dan fasa air) yang tidak dapat bercampur, yang distabilkan dengan sistem emulsi dan jika ditempatkan pada suhu ruang, berbentuk cairan yang dapat dituang (Schmitt 1996). Sedangkan krim, hampir sama dengan losion, namun berbentuk lebih padat dibanding-kan losion dan mengandung fasa minyak yang lebih banyak dibandingkan losion.

Losion maupun krim merupakan suatu sistem emulsi, maka dalam proses pembuatan-nya digunakan emulsifier. Sekitar 2% dari bahan penyusun losion dan krim merupakan emulsifier (Balsam et al. 1972). Emulsifier yang sering digunakan dalam pembuatan losion dan krim antara lain ester sulfat, N (stearyl colamino

formylmethyl) pyridium chloride, alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, cetyl pyridinium chloride, trietanolamin, cocamido-propyl betaine, polyoxyethylene fatty alcohol ethers, sorbitan fatty acid esters, potassium stearat, dan amonium stearat (Balsam et al. 1972).

Emulsifier yang digunakan dalam kosmetika saat ini masih banyak yang berasal dari minyak bumi, yang terkadang dapat menimbulkan alergi bagi penggunanya. Selain itu, emulsifier yang berasal dari minyak bumi suatu saat bisa habis persediaannya karena petrokimia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, saat ini sedang banyak dikembangkan emulsifier yang berasal dari minyak nabati, seperti minyak

kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak kacang.

Produksi minyak kelapa sawit yang melimpah di Indonesia memungkinkan untuk dikembangkannya produk derivat kelapa sawit sebagai emulsifier dalam kosmetik. Beberapa keuntungan penggunaan emulsifier dari kelapa sawit adalah bersifat alami dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat dijamin kehalalannya, memiliki karakteristik

biodegradable yang tinggi, dan memiliki fungsi

sebagai pelembab yang baik (Anonim 2010). Salah satu emulsifier yang dapat dibuat dari derivat minyak kelapa sawit adalah stearil alkohol etoksilat yang dapat dibuat dari reaksi etoksilasi alkohol. Pembuatan stearil alkohol etoksilat sebagai emulsifier telah dilakukan oleh Yunilawati dkk (2010) dan secara umum memenuhi spesifikasi untuk digunakan sebagai

emulsifier pada kosmetik. Hal ini merupakan

suatu peluang untuk menerapkan penggunaan stearil alkohol etoksilat tersebut sebagai

emulsifier pada kosmetik, khususnya untuk

losion dan krim. Penggunaan stearil alkohol etoksilat sebagai surfaktan emulsifier memiliki keunggulan dibanding produk kelapa sawit lainnya, yaitu bersifat excellent karena tahan terhadap pH lingkungannya dan sekaligus dapat bersifat sebagai emollient (pelembut) (O’Lenick 1990).

Selain dari kelapa sawit, alkohol etoksilat ada juga yang disintesis dari minyak bumi. Alkohol etoksilat dapat dijumpai di pasaran dengan beberapa merk dagang, diantaranya ecolat (produk PT. Ecogreen Oleochemicals),

ceteareth, emulgen (produk PT. KAO) dan chromophor. Penggunaan ceteareth sebagai emulsifier pernah dilakukan dalam pembuatan hand body losion dari virgin coconut oil (Afifah &

Solichah 2009) dan menunjukkan stabilitas yang baik pada masa penyimpanan hingga dua bulan.

Pada penelitian ini, akan dilakukan formulasi stearil alkohol etoksilat sebagai

emulsifier dalam losion dan krim. Formula losion

dan krim yang dipilih merupakan losion dan krim untuk kulit dengan formula dasar seperti yang telah dilakukan oleh Balsam et al. (1972) dan dimodifikasi oleh Rahayu dkk (2008). Konsentrasi alkohol etoksilat yang digunakan bervariasi, antara 0,5% hingga 2%. Losion dan krim yang telah dibuat dianalisa untuk mengetahui derajat keasamannya (pH),

Penggunaan Emulsifier Stearil Alkohol………...Retno Yunilawati dkk 85 viskositas, stabilitas emulsi dan total mikroba

(Hambali 2000; Haryono dkk 2005).

BAHAN DAN METODE Bahan

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain stearil alkohol (derivat kelapa sawit), stearil alkohol etoksilat (hasil sintesis di BBKK tahun 2009), asam stearat (derivat kelapa sawit), H2SO4, propilen glikol, gliserin, minyak

zaitun, lanolin, pewangi, dan beberapa losion dan krim komersil yang beredar di pasaran. Alat yang digunakan meliputi reaktor bertekanan (Reaktor Parr 4533), pemanas listrik (hot plate), pengaduk magnet (magnetik stirer), gelas piala kapasitas 2 L, cawan petri, termometer, botol kaca penyimpan sampel kapasitas 500 mL,

mixer, kertas pH indikator, pH meter, oven,

viskometer, dan alat penghitung koloni (Coloni

Counter).

Metode

Pembuatan Losion dan Krim

Komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan losion dan krim sesuai dengan proses pembuatan losion dan krim berdasarkan Balsam et al. (1972) yang telah dimodifikasi oleh Rahayu dkk (2008) seperti pada Tabel 1.

Prinsip pembuatan losion dan krim adalah memanaskan fasa air dan fasa minyak di tempat yang berbeda, kemudian dicampurkan (Balsam

et al. 1972; Anonim 2010). Fasa air yang berupa gliserol, air, dan stearil alkohol etoksilat dipanaskan dalam wadah gelas pada suhu 750C sampai semua terlarut sempurna. Di tempat yang terpisah, dipanaskan pula fasa minyak (asam stearat, stearil alkohol, minyak zaitun, propilen glikol, dan lanolin) dalam wadah gelas pada suhu 750C hingga bercampur sempurna. Setelah itu, fasa minyak ditambahkan ke dalam fasa air kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi (3000 rpm) selama beberapa menit. Kecepatan pengadukan diturunkan menjadi 800 rpm dan suhu diturunkan hingga 400C, kemudian ditambahkan pewangi, dan didingin-kan. Losion dan krim yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat.

Variabel yang divariasikan dalam pem-buatan losion ini adalah konsentrasi emulsifier (stearil alkohol etoksilat), yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%. Kisaran konsentrasi ini ditentu-kan berdasarditentu-kan studi pustaka bahwa emulsifier

yang terdapat pada suatu losion dan krim sekitar 2% (Balsam et.al.,1972).

Analisa Losion dan Krim

Analisa yang dilakukan meliputi peng-ukuran derajat keasaman (pH), viskositas, stabilitas emulsi, dan total mikroba. Sebagai pembanding dalam analisa produk losion dan krim ini, dilakukan pula analisa losion dan krim komersial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Losion dan Krim

Pembuatan losion dan krim dilakukan beberapa kali dengan merubah formula komposisi bahan penyusunnya hingga didapatkan losion dan krim dengan emulsi yang stabil yang ditunjukkan oleh tidak adanya pemisahan fasa pada losion dan krim. Berdasarkan hasil seleksi beberapa formula, dihasilkan formula terbaik seperti pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 tampak bahwa komposisi bahan penyusun losion dan krim berbeda, dimana fasa air lebih banyak terdapat pada formula losion, dan krim mengandung fasa minyak yang lebih banyak dibanding losion.

Tabel 1. Komposisi bahan penyusun losion dan krim

Jumlah (%) Jenis Bahan Losion Krim Asam stearat 13-15 15-20 Minyak zaitun 2-5 2-5 Lanolin 1-2 1-2 Stearil alkohol etoksilat 0,5-2,5 0,5-2,5 Gliserol 5-10 15-20

Pewangi secukupnya secukupnya

Air 70-78 42-57

Tabel 2. Formula losion dan krim hasil seleksi

Jumlah (%) Jenis

Bahan Losion Krim

Asam stearat 20 10 Minyak zaitun 3 2 Lanolin 1 1 Alkohol etoksilat 0,5-2,5 0,5-2,5 Propilen glikol 2 - Gliserol 5 3

Pewangi secukupnya secukupnya

Konsentrasi stearil alkohol etoksilat yang berbeda pada losion dan krim, memberikan bentuk emulsi yang berbeda juga, seperti di-tunjukkan pada Gambar 1 yang memperlihatkan bentuk fisik losion dan krim pada beberapa variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat.

Pada Gambar 1, tampak bahwa losion dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5% hingga 1,5% merupakan emulsi yang baik karena tidak terjadi pemisahan fasa. Sedangkan losion dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 2% dan 2,5% secara fisik emulsinya terlihat tidak bagus, dimana emulsi terpecah, dan terjadi pemisahan antara fasa air dan fasa minyak. Krim dengan variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5% hingga 2,5% secara fisik menunjukkan emulsi yang bagus, tidak terjadi pemisahan fasa.

Hasil Analisa Losion Dan Krim Derajat keasaman (pH)

Nilai pH merupakan nilai yang menunjuk-k an de r aj a t menunjuk-k ea sam a n su a t u ba han . p H merupakan parameter yang penting pada produk kosmetika. pH produk kosmetik sebaiknya men dekati pH kulit, yaitu 5,5 (Iswari & Latifah 2007). Produk kosmetika yang memiliki pH yang jauh

Gambar 1. Losion dan krim dengan variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat

dengan pH fisiologis kulit (pH 4,5 hingga pH 5,5) akan lebih mudah mengiritasi kulit. Kulit dilapisi oleh mantel asam yaitu lapisan lembab yang bersifat asam di permukaan kulit. Mantel asam ini terbentuk dari asam lemak yang berasal dari minyak kulit, asam susu dalam keringat serta asam amino. Mantel asam ini berfungsi melindungi kulit dari kekeringan, infeksi bakteri dan jamur. Mantel asam akan rusak bila sering terkena bahan atau kosmetika yang mempunyai pH jauh berbeda dengan pH fisiologis kulit (Sudarwanto 1996 dalam Haryono dkk 2005; Iswari & Latifah 2007).

Hasil pengukuran pH losion dan krim dengan berbagai variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Pada pengukuran pH losion dan krim, didapatkan hasil bahwa konsentrasi stearil alkohol etoksilat yang berbeda-beda tidak mempengaruhi pH losion dan krim yang dibuat, yaitu masih berada dalam pH sekitar 7. Bila dilihat dari pH bahan baku penyusun losion dan

Gambar 2. Grafik pH losion pada beberapa konsentrasi stearil alkohol etoksilat

Gambar 3. Grafik pH krim pada beberapa konsentrasi stearil alkohol etoksilat

Krim Losion

Penggunaan Emulsifier Stearil Alkohol………...Retno Yunilawati dkk 87 krim, termasuk stearil alkohol etoksilat hasil

sintesis, semuanya merupakan bahan-bahan dengan pH mendekati pH netral sehingga dapat dihasilkan losion dan krim dengan pH sekitar 7. Nilai pH ini masih dalam kisaran pH yang dipersyaratkan oleh adalah SNI 16-4952-1998 Losion Bayi (pH 4,0 hingga pH 7,5), dan SNI 16-4399-1996 Sediaan Tabir Surya (pH 4,5 hingga pH 8,0).

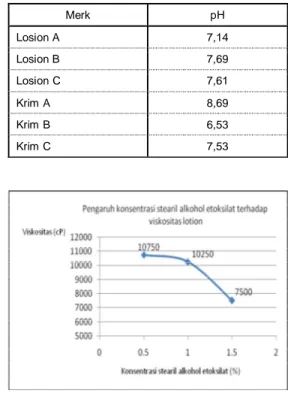

Sebagai perbandingan, dilakukan pula pengukuran pH losion dan krim komersil dengan beberapa merk di pasaran, yang hasilnya tampak seperti pada Tabel 3. Losion dan krim yang komersil yang beredar di pasaran masih ada yang memiliki pH di luar standar yang dipersyaratkan.

Viskositas

Analisa viskositas hanya dilakukan terhadap produk losion. Viskositas merupakan salah satu parameter penting dalam prouk-produk emulsi, khususnya losion. Nilai viskositas berkaitan dengan kestabilan emulsi suatu bahan, yang artinya berkaitan dengan stabilitas emulsi. Menurut Schmitt (1996), semakin tinggi viskositas suatu bahan, maka bahan tersebut akan semakin stabil karena pergerakan partikel cenderung sulit dengan semakin kentalnya suatu bahan.

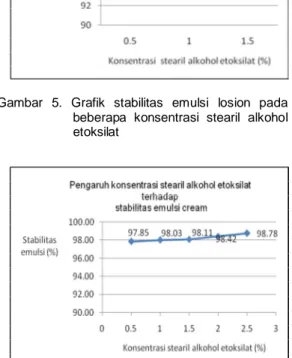

Hasil pengukuran viskositas losion menunjukkan bahwa viskositas losion berada pada kisaran 7.500 centri Poise (cP) sampai dengan 10.750 cP (Gambar 4). Nilai viskositas ini dipengaruhi oleh konsentrasi stearil alkohol etoksilat, dimana semakin besar konsentrasi stearil alkohol etoksilat, viskositas losion semakin rendah, yang berarti losion semakin encer sehingga semakin tidak stabil seperti yang dikakatan oleh Schmitt (1996).

Pengukuran viskositas juga dilakukan terhadap losion komersil untuk membandingkan viskositas losion komersil dengan losion yang tel ah dibu at. Pada pr oduk komer sil, nil ai viskositas diperoleh berkisar 10700 cP hingga 15500 cP. Viskositas losion yang telah dibuat dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5% (10750 cP) masuk dalam kisaran viskositas losion komersil.

Stabilitas emulsi

Stabilitas emulsi menunjukkan kestabilan suatu bahan dimana emulsi yang terdapat dalam bahan tidak mempunyai kecenderungan untuk bergabung dengan partikel lain dan membentuk lapisan yang terpisah. Emulsi yang baik memiliki sifat tidak berubah menjadi lapisan-lapisan,

Tabel 3. Hasil analisa pH beberapa losion dan krim komersil Merk pH Losion A 7,14 Losion B 7,69 Losion C 7,61 Krim A 8,69 Krim B 6,53 Krim C 7,53

Gambar 4. Grafik nilai viskositas losion pada beberapa variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat

tidak berubah warna dan tidak berubah konsistensinya selama penyimpanan.

Menurut Suryani dkk (2000), emulsi yang tidak stabil dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain komposisi bahan yang tidak tepat, tidak sesuainya rasio antara fase terdispersi dan fase pendispersi, pemanasan dan penguapan yang berlebihan, jumlah dan pemilihan emulsifier yang tidak tepat, pembekuan, guncangan mekanik atau getaran, ketidakseimbangan densitas, reaksi antara dua atau lebih komponen dalam sistem dan penambahan asam atau senyawa elektrolit.

Hasil rata-rata pengukuran stabilitas emulsi losion dan krim berkisar antara 96% hingga 99%. Variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat mempengaruhi stabilitas emulsi losion dan krim. Pada losion, semakin besar konsen-trasi stearil alkohol etoksilat, stabilitas emulsi semakin rendah (Gambar 5). Konsentrasi stearil alkohol etoksilat yang besar menyebabkan viskositas losion semakin rendah atau losion semakin encer seperti telah dibahas pada sub- bab seb elumn ya, sehingga menyebabkan

stabilitas emulsinya rendah. Hal sebaliknya dijumpai pada pengukuran stabilitas emulsi krim, dimana stabilitas emulsi krim meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi stearil alkohol etoksilat (Gambar 6).

Gambar 5. Grafik stabilitas emulsi losion pada beberapa konsentrasi stearil alkohol etoksilat

Gambar 6. Grafik stabilitas emulsi krim pada beberapa konsentrasi stearil alkohol etoksilat

Tabel 4. Hasil pengukuran stabilitas emulsi beberapa losion dan krim komersil

Merk Stabilitas Emulsi (%)

Losion A 99,0649 Losion B 99,1548 Losion C 99,3495 Krim A 98,2387 Krim B 98,3426 Krim C 98,8848

Tabel 5. Hasil analisa cemaran mikroba losion dan krim

Jenis cemaran

mikroba Nilai

Persyaratan BPOM

Angka lempeng total < 10 Maks. 102 Staphylococcus aureus Negatif Negatif

Pseudomonas

aeruginosa Negatif Negatif Candida albicans Negatif Negatif

Hasil analisa stabilitas emulsi pada poduk losion dan krim komersial berkisar antara 98% hingga 99% seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Bila dibandingkan dengan stabilitas emulsi losion dan krim yang telah dibuat, maka hanya losion dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5% yang memiliki stabilitas emulsi dalam rentang stabilitas emulsi losion komersil. Sedangkan untuk krim, krim dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 2% dan 2,5% yang memiliki stabilitas emulsi dalam rentang stabilitas emulsi krim komersil.

Cemaran mikroba

Tumbuhnya mikroba dapat menyebabkan kerusakan pada produk yang mengalami pe-nyimpanan, sehingga analisa cemaran mikroba menjadi parameter yang harus dilakukan pada produk losion dan krim. Analisa yang dilakukan meliputi angka lempeng total, Staphylococcus

aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Candida albicans. Parameter tersebut merupakan

para-meter yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal POM No.HK.00.06.4.02894 tentang persyaratan cemaran mikroba pada kosmetik.

Hasil analisa cemaran mikroba losion dan krim yang telah dibuat menunjukkan nilai yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BPOM, seperti yang terlihat pada Tabel 5.

KESIMPULAN

1. Variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat tidak berpengaruh pada pH losion dan krim. 2. Variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat

mempengaruhi viskositas losion, dimana semakin besar konsentrasi stearil alkohol etoksilat, viskositas losion semakin turun. Viskositas yang baik (sesuai dengan viskositas losion komersil) diperoleh pada

Penggunaan Emulsifier Stearil Alkohol………...Retno Yunilawati dkk 89 losion dengan konsentrasi stearil alkohol

etoksilat 0,5%.

3. Variasi konsentrasi stearil alkohol etoksilat mempengaruhi stabilitas emulsi losion dan krim, dimana pada losion bila konsentrasi stearil alkohol etoksilat meningkat, maka stabilitas emulsi semakin turun, sedangkan pada krim sebaliknya. Losion yang memiliki stabilitas emulsi terbaik (sesuai stabilitas losion komersil) adalah losion dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 0,5%. Krim yang memiliki stabilitas emulsi terbaik (sesuai stabilitas krim komersil) adalah krim dengan konsentrasi stearil alkohol etoksilat 2% dan 2,5%.

4. Hasil analisa cemaran mikroba menunjuk-kan bahwa semua parameter cemaran mikroba pada losion dan krim sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N. dan E. Sholichah. 2009. Pemanfaatan virgin coconut oil (VCO) dalam sediaan hand body lotion dan uji stabilitasnya. Dalam: Prosiding seminar nasional

Teknik Kimia Universitas Parah-yangan: 178 -184.

Afifah, N. dan A.K. Mirwan. 2008. Uji stabilitas emulsi body lotion menggunakan cetearyl alcohol/ ceteareth 20 sebagai self emulsifier. Dalam: Prosiding seminar nasional sains dan teknologi Universitas Lampung: 481-488.

Anonim. 2010. Personal care product.

http://www.malaysiapalmoil.org/publica

tion/book, (diakses 2 April 2011).

Balsam, M.S., S.D. Gerson, M.M. Rieger, E. Sagarin and S.J. Strianse. 1972.

Cosmetics: science and technology.

New York: John Wiley & Sons.

Barnett, G. 1972. Cosmetics and science

technology. Vol. I. New York: Wiley

Interscience.

CTFA. 2004. Guidelines on stability testing of

cosmetic product. Washington DC.

Hambali, E. 2000. Bahan kuliah teknologi emulsi. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Per-tanian IPB, Bogor.

Haryono, A., D. Sondari, dan D. Mansur. 2005.

Sintesis chitosan kationik dari cangkang udang dan penggunaannya sebagai stabilizer produk skin lotion.

Laporan penelitian. Pusat Penelitian Kimia LIPI.

Iswari, R. dan F. Latifah. 2007. Buku pegangan

ilmu pengetahuan kosmetik. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Lim, Hong Ngae, A. Kassim, A. Sharif, D. Kuang, A. Yarmo, Z. Edris, R. Ismail, and H.N Ming. 2008. Palm based lauryl alcohol ethoxylate behavioural study and recomendations in personal care applications. The malaysian journal of

analytical sciences, Vol 12 (3) :

536-541.

Morwanti, D.A. 2007. Aplikasi dimethicone

(silicon oil) sebagai pelembut dalam proses pembuatan skin lotion. Skripsi

Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor.

O’Lenick, A.J. 1990. Group selectivity of ethoxylation of hidroxy acids. Soap

cosmetic and chemical specialties,

Vol.72.

O’Lenick, A.J., dan J.K. Parkinson. 2002. A comparison of ethoxylation of fatty alcohol, fatty acid, and dimethiconol.

JAOCS 73 (1) : 63-66.

Rahayu, S.P. dan S. Naimah. 2008. Pembuatan

formulasi krim anti nyamuk dari fraksi minyak sereh. Laporan penelitian Balai

Besar Kimia dan Kemasan, Jakarta. Schmitt, W.H. 1996. Skin care products.

Cosmetics and toiletries industry 2nd

edition. London: Blackie Academic and Profesional.

Suryani, A., I. Sailah., dan E. Hambali. 2000.

Teknologi emulsi. Jurusan Teknologi

Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Schueller, R and P. Romanowski. 1999.

Beginning cosmetic chemistry. Allured

Publishing Corporation.

Wagiyono. 2003. Menguji kesukaan secara

organoleptik. Departemen Pendidikan

Nasional.

Yunilawati, R., Yemirta dan Y. Komalasari. 2010. Sintesis stearil alkohol etoksilat sebagai emulsifier pada kosmetik.

Jurnal Kimia dan Kemasan (32) 1:

PELAPISAN HIDROKSIAPATIT PADA LOGAM KS-01 DENGAN

METODA SOL – GEL

(HYDROXYAPATITE COATING ON KS-01 METAL BY SOL – GEL METHOD)

Sulistioso G.S.

1, Setyanto T.

2, Henny Purwaningsih

3, Susanti

3dan A.Sitompul

1 1Pusat Teknologi Bahan Industri – BATAN Puspiptek, Tangerang selatan

2

Dept. Fisika – FMIPA IPB

3

Dept. Kimia – FMIPA IPB

E-mail : sulistioso@gmail.com Received 4 Maret 2011; accepted 11 April 2011

ABSTRAK

Telah dilakukan pelapisan hidroksiapatit (HAp) pada logam baja KS-01 buatan PT. Krakatau Steel. Sebelum dilapisi dengan HAp, baja KS-01 dinitridasi dengan metode nitridasi gas pada temperatur 525oC selama 3 jam. Tujuan pelapisan HAp pada permukaan sampel adalah untuk meningkatkan ketahanan korosi karena baja KS-01 adalah logam yang rentan terhadap korosi. Hasilnya lapisan FeN di permukaan sampel dapat menaikkan ketahanan korosi sehingga sampel dapat dilapisi dengan HAp, menggunakan metode sol – gel. Hasil pelapisan pada permukaan sampel menunjukkan lapisan yang homogen. Analisis difraksi sinar-X pada permukaan logam menunjukkan fasa yang dominan adalah fasa HAp, dan fasa lainnya adalah fasa apatit kelompok A dan fasa apatit kelompok B.

Kata kunci : Nitridasi, Baja KS – 01, Hidroksiapatit, Sol – Gel

ABSTRACT

Coating of hydroxyapatite (HAp) on steel metal (KS-01) made by PT. Krakatau Steel was conducted. Before coated with HAp, KS - 01 have been nitrided at 525oC for 3 hours with gas nitriding method. The purpose of nitriding is to improve corrosion resistance of the sample, because the material KS - 01 is susceptible to corrosion. FeN layer on the surface of sample as a product of nitridation process increased the corrosion resistance, so the sample could be coated with HAp, using sol-gel method. The coating on the surface of sample showed a homogeneous layer. After HAp coating, X-ray diffraction analysis on the surface of the metal, indicated that HAp as dominant phase and another phase are the phase apatite type A and type B.

Key words : Nitridation, KS – 01 steel, Hydroxyapatite, Sol – Gel

PENDAHULUAN

Patah tulang dapat disebabkan oleh kecelakaan transportasi, bencana alam, penggunaan alat berat, penggunaan perkakas rumah tangga maupun pada saat melakukan olah raga. Proses penyembuhan patah tulang dapat dipercepat dengan penanganan yang baik, misalnya dengan penanaman logam (implantasi). Prinsip penanaman logam adalah mengembalikan posisi patahan tulang ke posisi semula (reposisi) dan mempertahankan posisi tersebut selama masa penyembuhan patah tulang (imobilisasi) (Oktavia 2009).

Logam implan telah diaplikasikan untuk patah tulang pada bagian muka seperti hidung, rahang, dan lekuk mata (Kayin 2009). Selain pada mata, logam implan juga sering digunakan pada pangkal paha (joint hip) dan sebagai pengganti lutut yang rusak (knee cap). Logam yang digunakan untuk implantasi harus mempunyai kualitas yang baik karena logam tersebut akan ditanamkan di dalam tubuh untuk waktu yang lama antara 3 tahun sampai seumur hidup. Logam yang dapat digunakan sebagai implan diantaranya stainless steel (SS), paduan

Pelapisan Hidroksiapatit pada Logam KS-01………... Sulistioso dkk 91 kobalt dan paduan titanium (Thamaraiselvi

2005).

Logam SS yang sering digunakan sebagai logam implan adalah logam SS 316 dan SS 316L. Kedua jenis logam ini digunakan sebagai implan karena memiliki kadar karbon yang rendah sehingga resistensinya terhadap korosi cukup tinggi. Tapi paduan logam kobalt dan titanium memiliki sifat resistensi terhadap korosi yang lebih baik daripada logam SS namun harga kedua logam ini mahal sehingga peng-gunaannya menjadi lebih terbatas (Kim 2003).

Material yang memiliki sifat biokompatibel dengan tubuh adalah apabila saat diimplankan ke dalam tubuh tidak mengalami reaksi penolakan (Kayin 2009). Untuk meningkatkan kompatibilitas material implan dengan tubuh, material implan dilapisi dengan material lain yang biokompatibel. Selain meningkatkan resistensi terhadap korosi, pelapisan logam dengan biomaterial juga dapat mempercepat pembentukan tulang baru dan pembentukan ikatan antara permukaan implan dengan jaringan disekitarnya.

Senyawa apatit adalah contoh material yang biokompatibel, telah digunakan untuk melapisi logam SS 316L (Vijayalaksmi 2006) dan logam titanium (Kim 2003). Biomaterial yang digunakan sebagai pelapis logam akan menjadi media antara organ tubuh dan logam karena respon yang diberikan oleh tubuh kepada material yang diimplankan berbeda-beda tergantung pada sensitivitas tubuh penerima, maka dengan lapisan apatit diharapkan tubuh dapat menerima material implan. Selain digunakan sebagai material pelapis logam, senyawa apatit juga dapat digunakan sebagai material pensubstitusi tulang (Vazquez 2005).

Pelapisan logam menggunakan senyawa apatit dapat dilakukan dengan berbagai jenis metode, diantaranya metode sol - gel,

electro-phoretic deposition (EPD), thermal spraying, sputtering, dan pulsed laser deposition (Kim

2003). Metode sol - gel memiliki keuntungan dibandingkan metode pelapisan lainnya karena prosesnya menggunakan suhu rendah dan komposisi kimia prekursor senyawa apatit yang dihasilkan dengan metode ini mudah dikontrol (Vijayalaksmi 2006) dan ketebalan lapisan mudah diatur, tapi membutuhkan waktu yang relatif lama.

Kebutuhan material implan di Indonesia terus meningkat, khususnya boneplate atau logam penyambung tulang yang patah atau retak (fiksasi). Boneplate walaupun terbuat dari logam yang mempunyai resistensi korosi sangat

Gambar 1. Boneplate (Kayin 2009)

tinggi, tapi tidak berarti mempunyai bio-kompatibilitas yang baik terhadap tubuh manusia karena itu dibutuhkan suatu interface agar terjadi kompatibilitas yang baik antara boneplate dan tubuh manusia. Interface tersebut berupa biomaterial yang mempunyai komposisi mirip dengan tulang manusia. Pada penelitian ini akan dilakukan pelapisan HAp pada logam yang berpotensi untuk dijadikan boneplate.

BAHAN DAN METODE Bahan

Logam yang digunakan dalam penelitian ini adalah logam yang diperoleh dari PT Krakatau Steel dengan kadar karbon 0,1%, material ini bukan termasuk baja tahan karat. Pelapisan HAp dengan metode sol - gel dalam keadaan basah dan melibatkan temperatur yang tinggi karena itu sebelum dilapisi dengan senyawa apatit, terlebih dahulu dinitridasi. Proses nitridasi adalah proses pelapisan senyawa nitrida pada permukaan logam yang bertujuan untuk meningkatkan resistensi terhadap korosi (Myung 2009; Muflihah 2004), serta mencegah terlepasnya ion – ion logam ke dalam tubuh.

HAp merupakan senyawa kalsium pospat yang paling stabil dengan rumus molekul Ca10(PO4)6(OH)2. Unit kristal HAp mempunyai

struktur heksagonal dengan parameter kisi a sebesar 9,432 Å dan c sebesar 6,881 Å (Aoki 1991). Kalsium pospat di dalam tubuh berbeda-beda tergantung pada peran senyawa tersebut dalam tubuh, misalnya pada gigi dibutuhkan kalsium pospat yang memiliki kandungan fluorida yang lebih besar dibandingkan pada tulang lain. Kristal apatit dapat mengandung karbon dalam bentuk karbonat yang dapat mensubstitusi formula HAp dengan menempati

dua posisi. Gugus karbonat yang mensubstitusi posisi OH- pada struktur HAp disebut apatit karbonat tipe A (AKA) dan gugus karbonat yang mensubstitusi posisi (PO4)

disebut apatit karbonat tipe B (AKB) (Wang 2005; Aoki 1991).

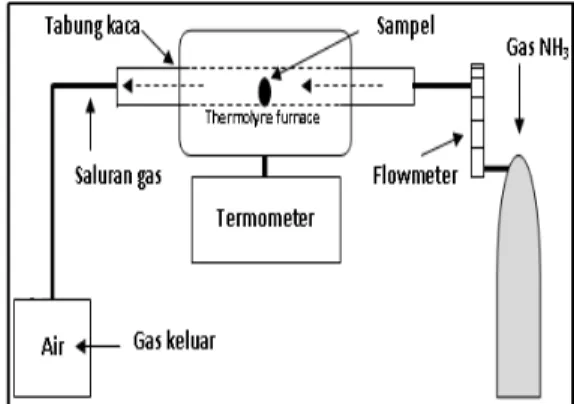

Metode

Penyiapan Sampel dan Nitridasi

Baja KS-01 dipotong berbentuk koin dengan diameter 14 mm, kemudian dipoles dengan kertas gerinda (grinding paper), mulai dari grit 200 sampai grit 1200. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam krusibel berbentuk perahu (boat), proses selanjutnya boat dimasukkan ke dalam tabung kaca yang terbuat dari kaca tahan panas seperti tampak pada Gambar 2. Setelah itu gas amoniak dialirkan dengan laju aliran gas 5 mL/menit. Temperatur tungku di set pada 525oC dengan waktu nitridasi 3 jam.

Sintesis dan Pelapisan HAp

Sintesis HAp dengan metode sol – gel (Rajabi 2007; Kumar 2008; Betts 1981) dilakukan sebagai berikut, serbuk Ca(NO3)2.4H2O sebanyak 19,706 gram

dilarut-kan dalam etanol 96% sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1 M. Larutan H3PO4

80% sebanyak 6 ml dilarutkan dalam etanol 96% sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1,67 M. Kedua larutan dicampurkan dengan cara meneteskan larutan H3PO4 kedalam larutan

Ca(NO3)2.4H2O yang diaduk dengan kecepatan

300 rpm pada suhu ruang, sehingga campuran mempunyai rasio molar Ca/P = 1,67.

Kemudian, larutan dipanaskan dalam media air selama 60 menit, pada suhu 60°C dan di aging selama ±12 jam pada suhu kamar. Larutan tersebut dipanaskan lagi selama 6 jam pada suhu 60°C sampai terbentuk gel (Rajabi 2007). Pelapisan dilakukan dengan cara meneteskan gel diatas keping sampel KS – 01 yang sudah dinitridasi, dan diratakan dengan spatula pada kedua permukaannya.

Setelah merata, sampel dipanaskan pada suhu 100°C selama 2 jam, pemanasan dimaksudkan untuk menguapkan air yang terdapat di dalam gel HAp. Kemudian dilanjutkan dengan sampel dipanaskan pada suhu 550°C selama 6 jam agar fasa HAp terbentuk dengan baik dan pelapisan menjadi lebih kuat. Dengan pemanasan pada suhu 250°C selama 2 jam agar terjadi proses pelapisan HAp pada sampel.

Gambar 2. Setting nitridasi (Setiawan, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nitridasi merupakan perlakuan penge-rasan permukaan atau proses termokimia dengan melibatkan difusi nitrogen ke dalam permukaan suatu logam, pada temperatur penahanan yang sesuai dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari ketebalan lapisan atau aplikasi dari material yang diinginkan. Nitridasi biasanya dilakukan dengan gas nitrogen (N2) atau gas amoniak (NH3) atau

campuran keduanya yang mengalami proses disosiasi (Wang 2005). Ada juga yang mendefinisikan nitridasi secara umum sebagai perlakuan pengerasan permukaan dengan melibatkan difusi nitrogen ke dalam suatu material sehingga dapat meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan korosinya. Pada makalah ini digunakan gas NH3 high purity sebagai sumber gas N2. Reaksi disosiasi yang terjadi adalah sebagai berikut :

2 NH3 → 2 N + 3 H2 ……….. (1)

Kemudian N2 akan bereaksi dengan Fe

membentuk senyawa FeN (Setiawan 2009). Proses nitridasi dilakukan untuk men-dapatkan ketahanan korosi yang lebih baik dari sampel KS-01 karena jenis logam ini sangat korosif pada lingkungan air dan temperatur tinggi. Gambar 4 memperlihatkan lapisan nitrida yang merupakan fasa FeN.

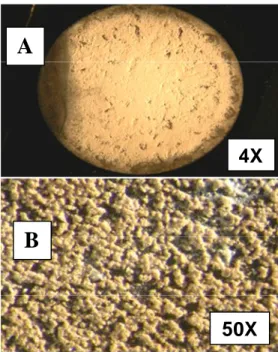

Setelah dinitridasi, sampel baja KS-01 dilapisi dengan HAp dengan metode sol – gel, dan terbukti bahwa lapisan nitrida sangat efektif untuk mencegah terjadinya korosi, hal ini tampak

Pelapisan Hidroksiapatit pada Logam KS-01………... Sulistioso dkk 93

Gambar 3. Sampel KS-01 sebelum dinitridasi

Gambar 4. Lapisan nitrida, setelah sampel dinitridasi

dari foto penampang lintang struktur mikro sampel baja KS-01 yang telah dilapisi dengan HAp (Gambar 5), tidak tampak adanya cacat korosi walaupun sampel dipanaskan sampai 650°C. Lapisan FeN pada permukaan sampel tidak saja meningkatkan ketahanan korosi, menaikkan kekerasan tapi juga sebagai lapisan pelindung agar ion – ion logam tidak terlepas ke lingkungan tubuh.

Pada Gambar 5(A), tampak bahwa lapisan HAp pada permukaan sampel, merupakan lapisan yang solid dan tidak berpori (hard coated), tetapi pada Gambar 5(B) (perbesaran 50X), tampak lapisan HAp merupakan poros material. Hal ini sangat baik, karena HAp akan menjadi pemicu untuk tumbuhnya tulang baru, jika HAp di permukaan sangat rapat (hard coated), maka peluang untuk tumbuhnya tulang baru sangat kecil, karena tidak ada ruang gerak bagi saraf – saraf dan pembuluh darah di permukaan tulang. Pada

boneplate yang tidak dilapisi dengan biomaterial

berpori, biasanya akan lama terjadinya penumbuhan tulang baru, dan bisa terjadi memar di sekitar tulang yang patah.

Gambar 5. Tampang permukaan sampel baja KS– 01 yang telah dilapisi HAp;

(A) dengan perbesaran 4 kali; (B) dengan perbesaran 50 kali

Walaupun dari gambar penampang permukaan, lapisan HAp tampak berpori, tapi di bagian dalam yang bersentuhan langsung dengan logam (Gambar 6) merupakan lapisan yang rapat (solid), hal ini menunjukkan kekuatan ikatan, semakin rapat lapisan di bagian dalam maka semakin kuat ikatannya.

T e t a p i a d a j u g a k e l e m a h a n d a r i permukaan HAp yang berpori, karena lapisan HAp tersebut akan menyatu dengan tulang yang b ar u t u mbuh, m ak a akiba tnya bonepl at e tersebut sulit untuk dilepas. Padahal boneplate hanya didesain untuk fixasi tulang yang patah,

Gambar 6. Tampang lintang sampel baja KS – 01 yang telah dilapisi HAp

Lapisan Nitrida Base metal KS - 01

B

Lapisan HAp Lapisan Nitrida Basemetal KS-01A

4X

50X

kemudian dilepas lagi, setelah tulang tumbuh dan kembali pada posisi semula, dalam jangka waktu antara 3 – 5 tahun.

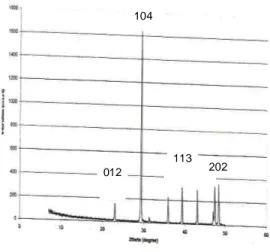

Gambar 7 adalah gambar pola difraksi dari sampel KS-01sebelum dilapisi dengan HAp. Tampak hanya dua puncak yang muncul, dan hanya satu yang dominan, hal ini disebabkan karena plat difraksi dari base metal diambil dalam kondisi sampel berbentuk plat yang telah melalui reduksi, sehingga terjadi orientasi terarah (preferred orientation).

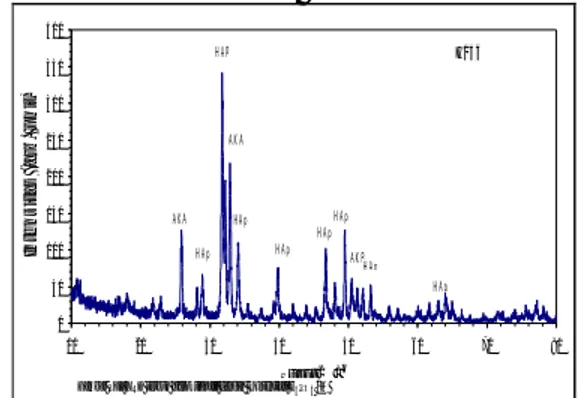

Gambar 8 adalah pola difraksi dari lapisan HAp dipermukaan sampel, tampak bahwa fasa HAp belum terbentuk sempurna, masih ada fasa AKA dan AKB, karena pemanasan yang dilakukan hanya sampai 550oC. Tapi keberadaan fasa AKA dan AKB bukan merupakan toksik bagi tubuh manusia, karena AKA dan AKB, termasuk apatit yang biokompatibel dengan tubuh. Pola difraksi yang muncul seluruhnya adalah fasa dari lapisan atau fasa dari apatit, sedangkan fasa dari base metal (sampel) tidak muncul, hal ini disebabkan karena lapisan yang terjadi pada sampel cukup tebal dan rapat dibagian dalam, sehingga sinar – X tidak dapat menembus sampai ke base metal.

Agar didapat HAp dengan kemurnian tinggi, maka pemanasan pada saat pem-bentukan HAp harus dilakukan sampai temperatur 1000oC selama paling sedikit 6 jam, akan tetapi karena HAp dilapiskan pada material yang mudah terkorosi (walaupun sudah dilapisi dengan nitrida) maka proses nitridasi hanya dilakukan pada temperatur 525oC.

Gambar 7. Pola difraksi sampel KS – 01

0 50 100 150 200 250 300 350 400 10 20 30 40 50 60 70 80 Sudut 2 / o In te n s it a s ( a rb . u n it ) H156 AKA HAp HAP AK A HAp HAp HAp HAp AK B HAp HAp

Gambar Pola XRD serbuk hidroksiapatit dengan konsentrasi H3PO4 1M

Gambar 8. Pola difraksi HAp pada pemanasan 550oC

KESIMPULAN

1. Nitridasi pada suhu 525oC, selama 3 jam, sangat efektif untuk meningkatkan ketahanan korosi dari baja KS – 01.

2. Baja KS – 01 yang bukan baja tahan karat, dapat dilapisi dengan HAp menggunakan metode sol-gel setelah dinitridasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Apatite.

http://www.ipnl.in2p3.fr/cfi/apatite_3d.gi

(diakses 12 Juni 2009)

Aoki, H. 1991. Science and medical application

of hydroxyapatite. Institute For Medical

and Dental Engineering. Tokyo Medical and Dental University.

Betts, F., Blumenthal, N.C., Dosher, A.S. 1981. Bone Mineralization. J. Cryst. Growth 53: 63-73

Kayin B. 2009. Bone Plate.

http://www.biomed.edu.tr (diakses 12

Juli 2009)

Kim, H.W, Y.H.Koh, L.H. Li, S. Lee, and H.E.Kim. 2003. Hydroxyapatite coating on titanium substrate with titania buffer layer processed by sol gel method.

Biomaterials 25: 2533-2538.

Kumar, A.R. and S. Kalainthan. 2008. Growth and characterization of nano-crystalline hydroxyapatite at physiological conditions. Crist. Res Techol 43: 640-644.

Pelapisan Hidroksiapatit pada Logam KS-01………... Sulistioso dkk 95 Muflihah, S. 2004. Nitridasi bahan stainless steel

dan ketahanannya terhadap korosi pada temperatur tinggi. Skripsi. Institut

Pertanian Bogor.

Myung, S.T., M. Kumagai, K. Ichii, K. Aoki, Yasuyuki, Katada and H. Yashiroa. 2009. Nitridation of type 304 stainless steel as bipolar plate for proton exchange membrane fuel cells.

Science (1): 1-2.

Oktavia D. 2009. Menyambung tulang dengan

logam.

http://padang-today.com/ (diakses 10

Juni 2009)

Rajabi, A.H, A. Behnamghader, A. Kazemzadeh, and F. Moztarzadeh. 2007. Synthesis and characterization of nano-crystalline hydroxyapatite powder via sol gel method. Material and energy 15:149-151.

Setiawan, Dedi. 2009. Pengaruh nitridasi

terhadap ketahanan korosi stainless steel aisi 316l dalam cairan tubuh tiruan. Tesis. Jurusan Fisika. FMIPA.

ITS.

Thamaraiselvi, T.V. and S. Rajeswari. 2005. Electro chemical behaviour of alkali treated and hydroxyapatite coated 316 LUM. Trends biomater. artif. organs 18: 2.

Vazquez, C.G., C.P. Barba, N. Mungia. 2005. Stoichiometric hydroxyapatite obtained by precipitation and sol gel processes.

Revista mexicana de fisica 51:

284-293

Vijayalaksmi, U. and S. Rajeswari. 2006. Preparation and characterization of microcrystalline hydroxyapatite using sol gel method. Trends biomater.artif.

organs 19: 57-62.

Wang, L., S. Jia, and J. Suna. 2005. Effect of nitriding time on the nitrided layer of AISI 304 austentic stainless steel.

Surface and coating technology 200:

SINTESIS NANOPARTIKEL MAGNETIT DENGAN METODE

DEKOMPOSISI TERMAL

(MAGNETITE NANOPARTICLE SYNTHESIS BY THERMAL DECOMPOSITION METHODS)

Rahyani Ermawati dan Emmy Ratnawati

Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur

E-mail: ermakyoto@yahoo.com Received 25 Maret 2011; accepted 11 April 2011

ABSTRAK

Sintesis nanopartikel besi oksida, khususnya magnetit (Fe3O4) telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir

ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya sifat supermagnetis yang dimiliki menyebabkan nanopartikel magnetit mendatangkan manfaat dalam aplikasinya. Masalah yang ada dalam sintesis nanopartikel oksida logam Fe3O4 adalah cara untuk memperoleh nanopartikel yang nondisperse dan tidak teraglomerasi dimana

persyaratan ini diperlukan dalam aplikasi nanopartikel magnetit di berbagai bidang. Pada penelitian ini dilakukan sintesis nanopartikel Fe3O4 (magnetit) secara bottom-up dengan metode dekomposisi termal. Nanopartikel yang

diperoleh dikarakterisasi dengan menggunakan alat PSA (Particle Size Analyzer), Benchtop microscope, SEM (Scanning Electron Microscope), kemudian dilakukan interpretasi terhadap hasil yang didapatkan. Dari hasil karakterisasi dapat disimpulkan bahwa proses dekomposisi termal dari Fe(III) acetylacetonate hingga 280oC menghasilkan Fe3O4 dengan distribusi ukuran partikel nano yang beragam. Diameter partikel Fe3O4 yang

terbentuk berukuran 50,0 nm hingga 53,9 nm. Bilangan distribusi tertinggi berada pada diameter 50,0 nm sebesar 69,27%, dengan diameter partikel rata-rata sebesar 51,3 nm.

Kata Kunci: Sintesis nanomaterial, Magnetit (Fe3O4), Dekomposisi termal

ABSTRACT

Synthesis of Ferri oxide magnetite (Fe3O4) has been developed in recent years. The superparamagnetic

properties on magnetite nanoparticle were widely used in industrial application. Problem in the synthesis of metal oxide nanoparticles is agglomeration of nanoparticles whereas dispersion of nanoparticles as a necessary requirement in a variety of applications. Synthesis of magnetite nanoparticle by bottom-up method using thermal decomposition was carried out in this research. Then the magnetic nanoparticle was characterized by using SEM (Scanning Electron Microscope) and PSA (Particle Size Analyzer). Based on the analysis, the result concludes that the process of thermal decomposition of Fe (III) acetylacetonate up to 280oC produced Fe3O4

nanoparticle with varying size distribution. The diameter size of particle Fe3O4 have range from 50,0 nm to 53,9

nm. The number of distribution was 50,0 nm about 69,27% and mean of particle size was 51,3 nm. Key words: Nanomaterial synthesis, Magnetite (Fe3O4), Thermal decomposition

PENDAHULUAN

Penelitian material menemukan area baru yang sangat mendasar dengan digunakannya orde ukuran nanometer (10-9 m) sebagai penyusun terkecil material fungsional. Ukuran atau dimensi yang semakin kecil tersebut memberikan implikasi yang sangat luas dalam pengembangan metode penelitian material yang

berakibat makin bertambah banyaknya penemuan pemanfaatan nanomaterial untuk kehidupan. Berkaitan dengan kebutuhan nanoteknologi, nanomaterial dapat memiliki wujud yang berbeda-beda seperti nanopowder,

nanotube atau karena penyusunnya sehingga

nano-Sintesis Nanopartikel Magnetit ... Rahyani Ermawati dan Emmy Ratnawati 97 komposit, atau dapat pula karena memiliki

fungsi-fungsi yang spesifik seperti nano- elektronik, nanomedika, nanofotonik dan nano-magnetik.

Pengembangan nanoteknologi telah menjadi daya tarik baik bagi ilmuwan maupun pemerintah dengan melakukan kegiatan penelitian, termasuk pembuatan atau sintesis material nano. Pemanfaatan material berukuran nano menjanjikan peluang untuk menciptakan teknologi baru yang penerapannya diharapkan mampu membawa perubahan infrastruktur yang dramatis. Material nano merupakan susunan materi yang berukuran 1 nanometer hingga 100 nanometer (Brydson and Hammond 2005) menunjukkan karakteristik unik yang disebabkan oleh ukuran tersebut. Nanomaterial dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu top – down (memperkecil) dan bottom – up (memperbesar). Ada tiga cara yang dikenal untuk membuat nanomaterial dengan pendekatan top – down, yaitu penggilingan (milling), litografi dan

machining. Sedangkan pendekatan bottom – up

menggunakan cara Vapour Phase Deposition

(VPD), deposisi dengan plasma, epitaksi berkas

molekular (Molecular Beam Epitaxy, MBE), fasa basah, koloidal, sol-gel dan elektrodeposisi.

Studi dan sintesis tentang nanopartikel besi oksida, khususnya magnetit (Fe3O4) telah

berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan adanya sifat supermagnetis yang dimiliki menyebabkan nanopartikel magnetit mendatangkan manfaat dalam berbagai aplikasi di beberapa bidang. Di bidang medis, nanopartikel magnetit yang bersifat

biocompatible dapat digunakan sebagai agent

dalam bioimaging yaitu Magnetic Resonance

Imaging (MRI) contrast agent, agent dalam Drug Delivery System baik dengan cara conjungation

ataupun encapsulation agent dalam

hyperthermia, misalnya untuk membunuh sel

tumor secara thermogenesis dan agen dalam

cell labelling.

Keuntungan yang diperoleh dari peng-gunaan nanopartikel magnetit di bidang medis adalah rasio antara luas permukaan dan volume partikel yang besar serta kemudahan untuk diakses ke jaringan tubuh. Aplikasi di bidang teknologi antara lain sebagai ferrofluid dalam

rotary shaft scaling, oscillation dumping, dan position sensing dan sebagai material pada magnetic storage devices, magnetic refrigeration system.

Aplikasi lainnya adalah sebagai pemisah logam dalam pengolahan limbah cair, sebagai lipida protein detector, katalis, enzym

immobilizator dan biosensor. Nanopartikel Fe3O4

demikian luas manfaatnya dalam sains dan teknologi, sehingga pengembangan material baru ini sangatlah dibutuhkan baik menyangkut eksplorasi bahan baku, pengembangan metode sintesis, metode karakterisasi maupun aplikasi-nya. Dalam pengembangan metode diharapkan dapat dikembangkan metode sintesis yang menghasilkan produk berskala nano yang

monodisperse dan tak teraglomerasi. Sifat monodisperse dibutuhkan untuk kemudahan

aplikasinya. Sedangkan sifat tak teraglomerasi dibutuhkan agar diperoleh domain tunggal dari perilaku partikel-partikel tersebut. Nanomaterial dapat diketahui sifat-sifatnya melalui tahapan yang disebut karakterisasi. Sifat-sifat itu diantaranya adalah ukuran (dimensi) butir atau kristalnya, kelistrikan, kemagnetan dan ke-larutannya yang dapat diungkap melalui pengukuran atau pengamatan menggunakan alat yang sesuai.

Pada penelitian ini akan dilakukan sintesis nanopartikel khususnya secara bottom-up, untuk partikel Fe3O4 (magnetit). Nanopartikel yang

diperoleh dikarakterisasi dengan menggunakan alat PSA (Particle Size Analyzer), Benchtop

microscope semi SEM (Scanning Electron Microscope), kemudian dilakukan interpretasi

terhadap hasil yang didapatkan.

BAHAN METODE Bahan

Bahan yang dipakai pada penelitian ini adalah: Fe(III) acetylacetonate; 1,2 dodecane-diol; oleic acid; diphenylether; etanol; hexane

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : labu leher tiga, condenser, magnetic

stirrer, hot plate, termometer, oil bath, beaker glass, pipet tetes, alumunium foil, N2 container

tube, gelas ukur, erlenmeyer, sentrifusa, alat

timbang, spatula, SEM (Scanning Electron

Microscope), PSA (Particle Size Analyzer).

Metode

Sebanyak 0,7085 gram Fe(III)

acetylacetonate (2 mmol); 2,0387 gram 1,2 –

dodecanediol (10 mmol); 2 mL asam oleat (6 mmol); 2 mL oleylamine (6 mmol) dan 20 mL diphenylether dimasukkan ke dalam labu leher tiga untuk direflux dan di-stirrer selama 30 menit pada suhu 220oC. Kemudian, larutan dipindah-kan ke dalam erlenmeyer dan didingindipindah-kan hingga suhu kamar dengan pengaliran N2.

Setelah terbentuk larutan berwarna coklat kehitaman, ditambahkan 200 mL etanol dan

didiamkan 1 jam hingga 2 jam pada suhu kamar untuk pengendapan.

Setelah terbentuk endapan berwarna coklat kehitaman, larutan disaring dengan Whatman 40. Endapan yang didapat dilarutkan kembali dengan heksana sehingga terbentuk lagi larutan berwarna coklat kehitaman. Larutan dibagi dua dan ditambahkan 2 mL etanol, kemudian disentrifusa 30 menit dengan 2000 rpm hingga 3000 rpm. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan PSA (Particle Size Analyzer) untuk mengetahui ukuran partikel.

Sedangkan endapan yang terbentuk dicuci dengan etanol dan dikeringkan dan dilakukan pengukuran dengan SEM (Scanning Electrone

Microscope) untuk mengetahui deskripsi morfologi.

Proses sintesis magnetit (Fe3O4) dengan

labu leher tiga pada suhu 280oC selama kurang lebih 1 jam 45 menit di atas magnetic stirrer d eng an di ali ri gas N2 da pat dili hat pada

Gambar 1.

Reaksi proses pembuatan nanopartikel magnetit adalah sebagai berikut:

CH3COCH=C(O)CH3]2Fe

+

(HO)2 CH (CH2)10 CH3

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH dan oleylamine

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis berupa larutan yang hitam pekat, seperti tampak pada Gambar 2, bersifat magnetik, larut dalam asam dan tidak larut dalam air, sifat-sifat ini sesuai dengan sifat-sifat Fe3O4.

Analisa PSA

Particle Size Analyzer melakukan pengukuran particle size menggunakan prinsip

Dynamic Light Scattering. Dalam pengukuran ini

yang diukur adalah gerak Brownian partikel dalam medium dan mengkorelasikannya dengan ukuran partikel tersebut. Adapun prinsip kerjanya yaitu dengan mengiluminasikan cahaya laser dan menganalisa fluktuasi intensitas dari cahaya yang terhambur oleh partikel. Pada penelitian ini pelarut yang digunakan (heksana) yang mempunyai refractive index 1,37 dan viscositas 0,29.

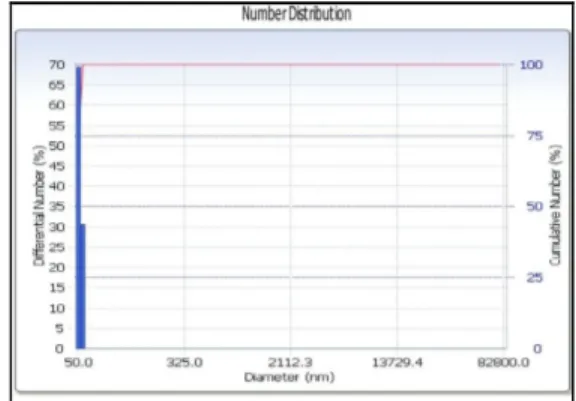

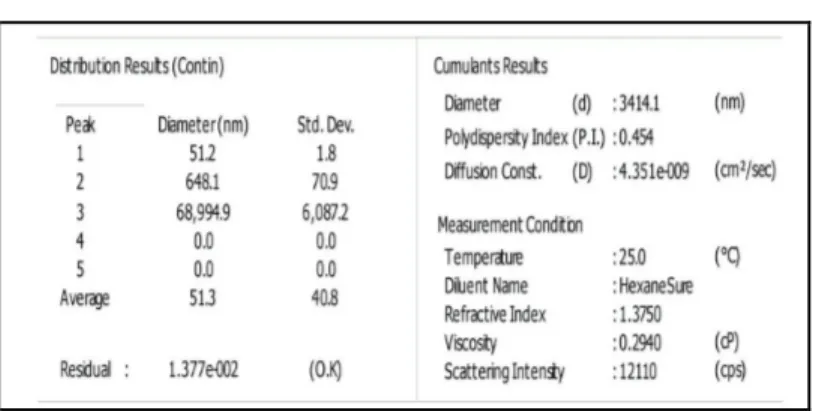

Dari data PSA diperoleh ukuran partikel besi yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 1.

Gambar 1. Proses sintesis magnetit (Fe3O4)

Gambar 2. Hasil sintesis nanopartikel magnetit (Fe3O4)

Gambar 3. Gambar distribusi nanopartikel besi

Sintesis Nanopartikel Magnetit ... Rahyani Ermawati dan Emmy Ratnawati 99

Tabel 1. Ukuran partikel besi dengan pengukuran PSA

Dari Tabel 1. terlihat bahwa nanopartikel besi yang telah dibuat mempunyai ukuran 50 nm hingga 53,9 nm kurang lebih 99%. Sedangkan

dari Gambar 1, distribusi nanopartikel besi yang dihasilkan berada pada ukuran 50 nm.

Tabel 2. Rata-rata ukuran nanopartikel besi

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nano- partikel besi yang dihasilkan mempunyai ukuran rata-rata 51,3 nm dengan standar deviasi 40,8.

Pembuatan nanopartikel magnetit (Fe3O4)

dengan metode dekomposisi termal dilakukan hingga temperatur mencapai 280oC dengan menggunakan precursor Fe(III) acetylacetonate 2 mmol. Proses dekomposisi termal dari Fe(III)

acetylacetonate hingga 280oC menghasilkan sumber besi (Fe) dan monomer oksigen untuk menumbuhkan inti Fe3O4 dengan distribusi

ukuran nanopartikel yang beragam. Penambah-an dodecPenambah-anediol berfungsi sebagai growth agent sedangkan asam oleat dan oleylamine

ditambahkan untuk menstabilkan larutan dan mencegah terjadinya penggumpalan atau difusi yang tidak terkontrol. Diphenylether berfungsi sebagai pelarut. Campuran yang berwarna coklat kemerahan direflux dan distirrer agar bercampur sempurna dan homogen hingga mencapai temperatur 280oC selama kurang lebih 1 jam 45 menit. Aliran gas N2 secara

kontinyu dilakukan untuk mencegah terjadinya oksidasi.

Selama pertumbuhan inti Fe3O4,

molekul-mol ekul asam oleat dan oleylamine akan menstabilkan pertumbuhan partikel-partikel nano dan mencegah terjadinya agregasi partikel yang disebabkan adanya gaya Van der Waals dan gaya magnetik. Pemanasan hingga 280oC menghasilkan larutan emulsi coklat kehitaman yang pekat, kental dan lengket sehingga larutan sulit untuk dipindahkan dari labu leher tiga ke dalam erlenmeyer. Penambahan 200 ml etanol akhirnya dilakukan dalam labu leher tiga dan dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit, terjadi pengendapan larutan yang cukup banyak. Filtrat yang di pisahkan ditambahkan lagi dengan 200 ml etanol dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam dengan harapan masih akan terjadi

Gambar 4. Foto SEM produk Fe3O4 nano

partikel dengan panjang bar skala adalah 1 mm

pengendapan. Hasilnya terjadi endapan yang cukup kemudian ke dalam endapan tersebut ditambahkan lagi dengan heksana, asam oleat dan oleylamin.

Analisa SEM

Analisa dengan menggunakan SEM pada prinsipnya adalah menggunakan elektron yang direfleksikan dari permukaan preparat atau sampel untuk menghasilkan gambar. Dimana gambar yang dihasilkan berupa gambar tiga dimensi. Analisa morfologi partikel dilakukan dengan SEM. Pada Gambar 4 tampak bahwa partikel Fe3O4 yang disintesis menunjukkan

morfologi yang jelas dan masih berupa aglomerat.

KESIMPULAN

1. Proses dekomposisi termal dari Fe(III)

acetylacetonate hingga 280oC menghasilkan Fe3O4 dengan distribusi ukuran nanopartikel

Sintesis Nanopartikel Magnetit ... Rahyani Ermawati dan Emmy Ratnawati 101 yang beragam.

2. Diameter partikel Fe3O4 yang terbentuk

berukuran 50,0 nm hingga 53,9 nm. Bilangan distribusi tertinggi berada pada diameter 50,0 nm dengan distribusi 69,27%, sehingga diameter partikel rata-rata sebesar 51,3 nm.

DAFTAR PUSTAKA

Berry, C. 2009. Progress in functionali-zation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine. Journal of physics

d-applied physics 42(22): 2240.

Brydson, R.M and C. Hammond. 2005. Genetic methodologies for nano-technology characterization. Nano-scale science

and technology. John Wiley & Sons.

Gözüak, F., Y. Köseoğlu, A. Baykal, and H. Kavas. 2009. Synthesis and characterization of CoxZn1−xFe2O4

magnetic nanoparticles via a PEG-assisted route. Journal of magnetism

and magnetic materials 321 (14):

2170-2177

Guin, D. and S.V. Manorama. 2008. Room temperature synthesis of nearly monodispersed Fe3O4 nanoparticles. Materials letters 62: 3139-42.

Obaidat, I.M., B Issa, and Y. Haik. 2011. The role of aggregation of ferrite nanoparticles on their magnetic properties. Journal of nanoscience and

nanotechnology 11(5): 3882-3888.

Singh, J. 2004. Modern physics for engineers. Weinheim: Wiley–VCH Verlag GmbH & Co.