ANALISIS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN

LAHAN GAMBUT PADA AGROEKOLOGI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Suwondo1), Supiandi Sabiham2), Sumardjo2), dan Bambang Paramudya2)

1) Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau

2) Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB Bogor Email: wondo_su@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada kerusakan lahan gambut. Lahan gambut berpotensi untuk dikembangkan sebagai perkebunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi indeks keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pada perkebunan kelapa sawit (agroekologi) di Bengkalis-Riau. Penentuan lokasi sampel ditentukan dengan metode purposif sampling dan berdasarkan kepada fisiografi lahan pada gambut laut dan payau. Data dikumpulkan dengan dara sekunder dan survei lapangan. Pengukuran berkelanjutan dilakukan pada dimensi ekologi, ekonomi, infrastruktur sosial-budaya, dan teknologi, hukum dan kelembagaan. Multi Dimensional Scaling (MDS) itu disebut Rap-Insus-Landmag (Rapid Appraisal-Indeks Keberlanjutan Pengelolaan Lahan) digunakan untuk keberlanjutan dan dievaluasi dari pengelolaan lahan gambut di perkebunan kelapa sawit (agroekologi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambut laut dan brakish mempunyai keberlanjutan pengelolaan gambut dengan lima dimensi (ekologi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan teknologi, hukum dan kelembagaan) pada kondisi yang ada yaitu dimensi ekologis kurang berkelanjutan (49,14% dan 46, 60%), ekonomi sedang berkelanjutan (69,30% dan 64,7%), sosial-budaya moderat berkelanjutan (52,32% dan 54,47%), infrastruktur dan teknologi moderat dan kurang berkelanjutan (51,15% dan 49 , 64), hukum dan kelembagaan moderat berkelanjutan (50,33% dan 56,99%). Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan lahan gambut di perkebunan kelapa sawit memiliki agroekologi kategori kurang sampai sedang di Bengkalis-Riau

kata kunci: lahan gambut, berkelanjutan, perkebunan kelapa sawit

JRL Vol.7 No.2 Hal. 161 - 170 Jakarta,

ANALYSIS OF SUSTAINABILITYPEATLAND

IN AGROECOLOGY OIL PALM PLANTATION

Abstract

This research was based on the damages of peatlands. Peatland was potential to be developed as plantation. The objective of the research was to examine sustainability index of peatlands management on agroecology palm oil plantations at Bengkalis-Riau. The point location was determinated with purposif sampling as palm oil activited and which were peatland physiography at marine and brackish peat. The data collected using desk study and field survey. The sustainable measurements were conducted on the dimensions of ecological, economic, socio-culture, infrastructure and technology, law and institutional. Multi Dimensional Scaling (MDS) it’s called Rap-Insus-Landmag (Rapid Appraisal–Indeks Sustainability of Land Management) was used evaluated sustainability of peatland management on agroecology palm oil plantation. The results of this study indicated that marine peat and brakish peat sustainability for five dimension (ecology, economic, socio-culture, infrastructure and technology, law and institutional) on the existing condition i.e. ecological dimension less sustainable (49,14 % and 46,60 %), economic moderate sustainable (69,30 % and 64,7 %), socio-culture moderate sustainable (52,32 % and 54,47 %), infrastructure and technology moderate and less sustainable (51,15 % and 49,64), law and institutional moderate sustainable (50,33 % and 56,99 %). Therefore, sustainability peatlands of management on agroecology oil palm plantations have category less-to-moderate at the Bengkalis-Riau.

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah dengan potensi sumberdaya hayati yang potensial untuk dikembangkan sebagai sistem pendukung kehidupan (life supporting system (Gailbraith H, et.al., 2005). Lahan gambut memberikan beberapa pelayanan (services) ekologi, ekonomi dan sosial. Dimana jasa lingkungan yang diberikan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan perlindungan terhadap ekosistem tersebut (Egoh, B.et. al., 2007)

Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit pada ekosistem rawa gambut merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut. Noor, M., 2007., mengemukakan bahwa pengelolaan lahan yang tidak tepat dengan aktifitas pembukaan lahan yang kurang memperhatikan karakteristik biofisik lingkungan, menyebabkan lahan gambut mengalami degradasi dan menjadi lahan terlantar. Kondisi ini menyebabkan hilangnya keragaman sumberdaya genetik, disintegrasi sosial budaya dan memarginalisasi petani serta menimbulkan kerusakan lingkungan (Reijntjes C, et.al. 1992)

Pemanfaatan lahan gambut untuk usaha perkebunan di Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial pada ekosistem tersebut. Agroekologi perkebunan kelapa sawit merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Dinamika sistem terbentuk dari berbagai interaksi antara vegetasi, siklus hara, hidrologi, sosial dan ekonomi penduduk (Meiling L, KJ Goh. 2008).

Perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut memberikan perubahan yang besar dan menyebabkan hilangnya fungsi ekologis, ekonomi dan sosial pada lahan gambut tersebut. Aktifias pembukaan dan pembersihan lahan (land clearing)

dan pembuatan saluran (kanalisasi) menyebabkan terjadinya perubahan tata air (hidrologi). Kondisi ini berpengaruh pada terjadinya perubahan tingkat kesuburan lahan, penurunan muka tanah (subsidensi) dan kering tidak balik (irreversibel drying), kebakaran lahan gambut dan konflik lahan. Jumlah konflik lahan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 mencapai 345.619 ha (Zazali A. 2010).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dilaksanakan dengan prinsip pembangunan pertanian yang berbasis pada optimalisasi dan kelestarian (keberlanjutan) sumber daya lahan, dengan tidak mengabaikan aspek produktivitas, nilai ekonomi dan sosial. Menurut Cooke IR et.al 2009. dan Walter C, H Stutzel., 2009 menyebutkan bahwa pendekatan multidisiplin dengan menggunakan indikator agroekologi yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dapat dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan aktifitas perkebunan.

2.2 Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1) Mengevaluasi tingkat keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pada agroekologi perkebunan kelapa sawit.

2) Mengetahui faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pada agroekologi perkebunan kelapa sawit.

II. METODOLOGI PENELITIAN 2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

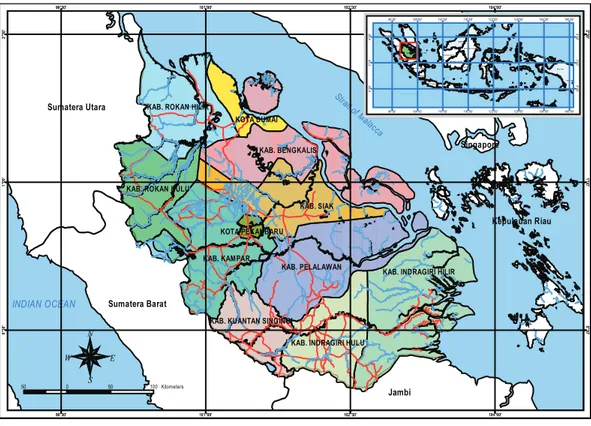

Lokasi penelitian berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dengan lokasi utama penelitian di Kecamatan Siak Kecil dan Bukit Batu. (Gambar 1). Penelitian dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2010, meliputi pengumpulan data lapangan dan analisis data.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian P e n e t a p a n l o k a s i p e n e l i t i a n dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan berada pada kawasan cadangan gambut. Pengamatan dilakukan pada dua tipe fisiografi lahan gambut yakni gambut pantai (marine peat) dan transisi (brackish peat). Pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diamati meliputi perkebunan besar swasta dan swadaya masyarakat.

2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode survey, yang dilaksanakan dengan pengamatan dan pengukuran lapangan dan wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara dengan kuisioner dari responden terpilih dari instansi pemerintah, perbankan, akademisi tokoh masyarakat dan LSM. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi laporan dari berbagai instansi terkait.

2.4 Analisis Data

Analisis keberlanjutan pengelolaan lahan gambut dilakukan dengan tahapan : (1) Penentuan atribut pengelolaan lahan gambut berkelanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan teknologi, hukum dan kelembagaan; (2) Penilaian atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria keberlanjutan untuk setiap faktor dan analisis ordinasi berbasis pendekatan

Multi Dimensional Scaling (MDS) dan (3)

Penyusunan indeks dan status keberlanjutan pengelolaan lahan gambut.

Penentuan atribut pada setiap dimensi mengacu pada indikator dari Roundtable on

Sustainablity Palm Oil. ( Reijntjes C. B, et.

al. 1992. Spangenber, J.H., 2007. Zylicz, T., 2007 ). Pada dimensi ekologi terdapat 12 atribut, ekonomi 12 atribut, sosial budaya 10 atribut, infrastruktur dan teknologi 8 atribut serta hukum dan kelembagaan 8 atribut.

Analisis tingkat keberlanjutan menurut Kavanagh P., 2001, dilakukan dengan

KAB. PELALAWAN KAB. INDRAGIRI HILIR

KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HILIR

KAB. SIAK KAB. BENGKALIS KOTA DUMAI

KAB. INDRAGIRI HULU KAB. KUANTAN SINGINGI

KAB. ROKAN HULU

KOTA PEKANBARU Sumatera Utara Sumatera Barat Malaysia Singapore Kepulauan Riau Strait of M alacca Jambi INDIAN OCEAN N E W S 50 0 50 100 Kilometers 0° 30 ' 0°3 0' 1° 00 ' 1°0 0' 2° 30 ' 2°3 0' 99°30' 99°30' 101°00' 101°00' 102°30' 102°30' 104°00' 104°00' Irian Jaya Malaysia Riau Kalimantan Timur Kalimantan Barat

Jambi Kalimantan Tengah

DI. Aceh

Papua New Guinnea

Australia Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Jawa Barat Jawa Timur

Sulaw esi Selatan

Lampu ng

Sulaw esi Ten gah

Jawa Tengah Maluku Sumatera Barat Phillipines Beng ku lu Kalimantan Selatan Thailan d

Sulaw esi Utara

Bali Sulaw esi Ten ggara

Timor Timur Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara T imur DI Yogyakar ta

Bru nei Darussalam

DKI. Jakarta Sin gapore Malaysia Kep. Riau INDIAN OCEAN South Ch ina Sea Str ait of Mala cca Str ait of Karimata Strait of M akasar Sunda Strait Timor Sea Java Sea Celebes Sea 8° 00 ' 8°00' 2° 00 ' 2°00' 4° 00 ' 4°0 0' 98°00' 98°00' 104°00' 104°00' 110°00' 110°00' 116°00' 116°00' 122°00' 122°00' 128°00' 128°00' 134°00' 134°00' 140°00' 140°00'

KAB. PELALAWAN KAB. INDRAGIRI HILIR

KAB. KAMPAR KAB. ROKAN HILIR

KAB. SIAK KAB. BENGKALIS KOTA DUMAI

KAB. INDRAGIRI HULU KAB. KUANTAN SINGINGI

KAB. ROKAN HULU

KOTA PEKANBARU Sumatera Utara Sumatera Barat Malaysia Singapore Kepulauan Riau Strait of M alacca Jambi INDIAN OCEAN N E W S 50 0 50 100 Kilometers 0° 30 ' 0°3 0' 1° 00 ' 1°0 0' 2° 30 ' 2°3 0' 99°30' 99°30' 101°00' 101°00' 102°30' 102°30' 104°00' 104°00' Irian Jaya Malaysia Riau Kalimantan Timur Kalimantan Barat

Jambi Kalimantan Tengah

DI. Aceh

Papua New Guinnea

Australia Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Jawa Barat Jawa Timur

Sulaw esi Selatan

Lampu ng

Sulaw esi Ten gah

Jawa Tengah

Maluku Sumatera Barat

Phillipines

Beng ku lu Kalimantan Selatan

Thailan d

Sulaw esi Utara

Bali Sulaw esi Ten ggara

Timor Timur Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara T imur DI Yogyakar ta

Bru nei Darussalam

DKI. Jakarta Sin gapore Malaysia Kep. Riau INDIAN OCEAN South China Sea Str ait of Malacca Str ait of Karimata Strait of M akasar Sunda Strait Timor Sea Java Sea Celebes Sea 8° 00 ' 8°0 0' 2° 00 ' 2°0 0' 4° 00 ' 4°00' 98°00' 98°00' 104°00' 104°00' 110°00' 110°00' 116°00' 116°00' 122°00' 122°00' 128°00' 128°00' 134°00' 134°00' 140°00' 140°00'

pendekatan Multi-Dimensional Scaling (MDS) dengan teknik Rap-Insus-Landmag

(Rapid Appraisal –Indeks Sustainability of Land Management) modifikasi dari program

RAPFISH (Rapid Assessment Technique

for Fisheries). Skala indeks keberlanjutan

pengelolaan lahan gambut pada agroekologi perkebunan kelapa sawit mempunyai selang 0% - 100%. Dalam studi ini disusun empat kategori status keberlanjutan antara lain : (1) nilai indeks 00,00 - 25,00 status keberkelanjutan buruk; (2) nilai indeks 25,01 – 50,00 status keberlanjutan kurang; (3) nilai indeks 51,01 – 75,00 status keberlanjutan cukup dan (4) nilai indeks 75,01 – 100,00 status keberlanjutan baik.

Untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi dimensi keberlanjutan dilakukan leverage analysis. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh memberikan kontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan. Analisis Monte Carlo digunakan untuk menduga pengaruh galat pada selang kepercayaan 95 %. Nilai S-Stress dan koefisien diterminasi (R2) berfungsi untuk mengetahui keakuratan dimensi yang dikaji dengan keadaan yang sebenarnya (Fauzi A, S Anna. 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Tingkat Keberlanjutan

Hasil analisis menggunakan

Rap-Insus-Landmag menunjukkan bahwa

nilai indeks keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pantai (marine peat) pada agroekologi perkebunan kelapa sawit mempunyai katagori keberlanjutan kurang sampai sedang.

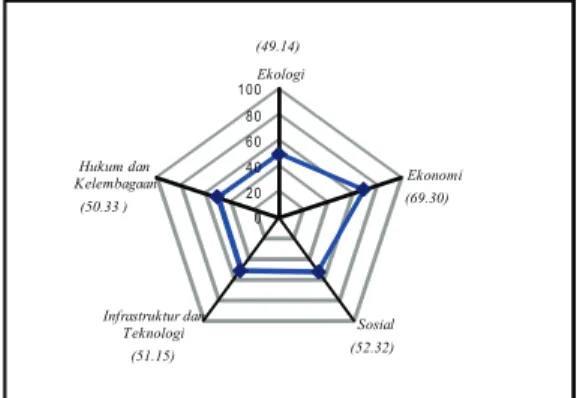

P a d a d i m e n s i e k o l o g i n i l a i indeks keberlanjutan 49,14 % (kurang berkelanjutan), dimensi ekonomi 69,30 % (cukup berkelanjutan), dimensi sosial 52,32 % (cukup berkelanjutan), dimensi infrastruktur dan teknologi 51,15 % (cukup berkelanjutan) serta hukum dan kelembagaan sebesar 50,33 % (cukup berkelanjutan) seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

(49.14) (69.30) (52.32) (51.15) (50.33) 200 40 60 80 100Ekologi Ekonomi Sosial Infrastruktur dan Teknologi Hukum dan Kelembagaan (46.60) (64.07) (54.47) (49.64) (56.99) 0 20 40 60 80 100Ekologi Ekonomi Sosial Infrastruktur dan Teknologi Hukum dan Kelembagaan

Gambar 1. Indeks keberlanjutan lahan gambut pantai.

Nilai indeks keberlanjutan pada lahan gambut transisi (brackish peat) untuk dimensi ekologi sebesar 46,60 % (kurang berkelanjutan), dimensi ekonomi 64,07 % (cukup berkelanjutan), dimensi sosial 54,47 % (cukup berkelanjutan), dimensi infrastruktur dan teknologi sebesar 49,64 % (kurang berkelanjutan) serta hukum dan kelembagaan sebesar 56,99 % (cukup berkelanjutan) (Gambar 2).

Tingkat keberlanjutan pengelola-an lahan gambut pantai (marine peat) dan gambut transisi (brackish peat) menunjukkan masih rendahnya tingkat pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Gambar 2. Indeks keberlanjutan lahan gambut transisi

Aktifitas perkebunan kelapa sawit memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lahan gambut. Hal ini terindikasi

dari nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi pada kategori kurang, sedangkan untuk dimensi ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan teknologi serta hukum dan kelembagaan pada kategori sedang. 3.1 Faktor Penentu Keberlanjutan

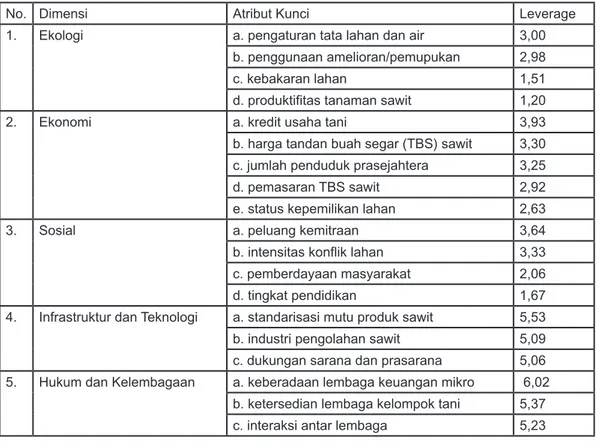

Hasil analisis leverage menunjukkan terdapat beberapa atribut yang kunci mempengaruhi tingkat keberlanjutan pengelolaan lahan gambut (pantai dan transisi) seperti tercantum pada Tabel 1. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan dimensi ekologi adalah : (1) pengaturan tata lahan dan air; (2). penggunaan amelioran/ pemupukan (3). kebakaran lahan dan (4) produktifitas tanaman sawit (Tabel 1). Menurut 15) menyebutkan bahwa keberhasilan pengembangan pertanian berkelanjutan pada lahan gambut adalah dengan melakukan pengaturan tata lahan dan air (soil and

water management) yang sesuai dengan

karakteristik air di daerah tersebut, baik tata air makro maupun tata air mikro, karena sangat mempengaruhi laju subsiden, kering tak balik dan kebakaran lahan.

Menurut (Hooijer, A. M., Silvius. et.al.,2006) menyatakan bahwa pengaturan tata air (kedalaman drainase) akan berpengaruh pada laju subsidensi pada lahan gambut. Semakin rendah permukaan air tanah (water table) akan menyebabkan meningkatnya laju subsiden pada lahan gambut. Pemberian amelioran dapat meningkatkan produktifitas lahan gambut, dimana pemberian ameliorasi dengan tanah mineral berkadar besi tinggi dapat mengurangi pengaruh buruk dari asam-asam fenolat (Hartatik, W, D.A. Suriadikarta. 2003).

Faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan dimensi ekonomi adalah :

No. Dimensi Atribut Kunci Leverage

1. Ekologi a. pengaturan tata lahan dan air 3,00

b. penggunaan amelioran/pemupukan 2,98

c. kebakaran lahan 1,51

d. produktifitas tanaman sawit 1,20

2. Ekonomi a. kredit usaha tani 3,93

b. harga tandan buah segar (TBS) sawit 3,30

c. jumlah penduduk prasejahtera 3,25

d. pemasaran TBS sawit 2,92

e. status kepemilikan lahan 2,63

3. Sosial a. peluang kemitraan 3,64

b. intensitas konflik lahan 3,33

c. pemberdayaan masyarakat 2,06

d. tingkat pendidikan 1,67

4. Infrastruktur dan Teknologi a. standarisasi mutu produk sawit 5,53

b. industri pengolahan sawit 5,09

c. dukungan sarana dan prasarana 5,06

5. Hukum dan Kelembagaan a. keberadaan lembaga keuangan mikro 6,02

b. ketersedian lembaga kelompok tani 5,37

c. interaksi antar lembaga 5,23

(1) pemasaran TBS sawit; (2). kredit usaha tani; (3). jumlah penduduk prasejahtera (miskin) (4). status kepemilikan lahan dan (5) harga TBS sawit (Tabel 1). Pemasaran TBS merupakan aspek penting dalam menentukan pendapatan petani. Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga pemasaran yang berfungsi untuk memperlancar aliran produksi. Kondisi ini akan menciptakan aliran dana dan nilai produk yang lebih baik bagi kegiatan produktif yang dilakukan (Syahza A. 2010). Pemasaran yang baik akan meningkatkan harga TBS pada tingkat petani dan mempengaruhi secara langsung pada pendapatan petani. Menurut Syahza A. 2010, menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan yang ditimbulkan oleh perkebunan sawit ini sangat besar bagi petani. Dimana pada periode tahun 2006-2009 nilai indek kesejahteraan petani kelapa sawit di Provinsi Riau mengalami nilai positif yakni sebesar 0,12.

Produktifitas perkebunan kelapa sawit rakyat relatif rendah bila dibandingkan dengan pola perkebunan besar swasta/ negara. Hal ini disebabkan input produksi rendah karena modal kerja yang kecil. Sehingga pengelolaan perkebunan sawit dilakukan dengan kondisi terbatas dan memberi dampak pada rendahnya TBS yang dihasilkan. Pemberian modal kerja dalam bentuk kredit usaha tani (KUT) dapat meningkatkan input produksi pada perkebunan rakyat. Sehingga produktiftas kebun akan meningkat yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan petani.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada skala industri dapat dilakukan dengan pemberian konsesi seluas 7.000 ha. Secara ekonomi dari 7.000 ha yang dikembangkan menjadi perkebunan sawit cukup 6.000 ha. Hal ini didasarkan dari analisis daya dukung lahan, produktifitas kelapa sawit (ton ha-1 tahun-1) dan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dengan asumsi kesesuaian lahan sesuai untuk perkebunan sawit, produktifitas mencapai 25 ton ha-1

tahun-1 dan kapasitas pabrik 45 ton TBS jam-1. Lahan seluas jam-1.000 ha dijadikan kawasan konservasi perkebunan, kondisi ini untuk menghindari degradasi lahan. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) cenderung akan sangat eksploitatif terhadap lahan tanpa memberikan ruang untuk konservasi. Tata ruang lahan dapat di tata dengan pola mozaic dengan tanaman kelapa sawit dipadukan dengan karakteristik flora ekosistem hutan rawa gambut dengan bentuk puzzel.

Faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan dimensi sosial budaya adalah : (1) peluang kemitraan;

(2) intensitas konflik lahan;

(3) pemberdayaan masyarakat dan (4) tingkat pendidikan

Tabel 1 Program kemitraan antar stakeholder (pemerintah, dunia usaha, bank dan petani) perkebunan kelapa sawit berpengaruh penting pada keberlanjutan dimensi sosial. Kemitraan yang kuat dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan petani. Kondisi ini akan menciptakan harmonisasi antar stakeholder, sehingga konflik yang muncul dapat dicegah. Kemitraan yang kuat dapat di dukung melalui program pemberdayaan petani pekebun. Menurut (Hasbi., 2001 dan Sunarko. 2009) menyatakan bahwa kemitraan adalah solusi terbaik unutuk membangun harmonisasi hubungan yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan dimensi infrastruktur dan teknologi adalah (Tabel 1):

(1) dukungan sarana dan prasarana; (2). standarisasi mutu produk sawit dan (3). industri pengolahan sawit

Ketersedian sarana berupa peralatan produksi akan mempengaruhi produktifitas dan kualitas TBS yang dihasilkan. Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dalam proses pemanenan dan pemasaran. Panen merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan kuantitas

produksi RSPO., 2005. Pola hubungan kemitraan yang belum tersedia antara petani dan industri menyebabkan disparitas harga di tingkat petani cukup besar. Hasil wawancara dengan petani di tingkat pedagang pengumpul rata-rata sebesar Rp.1.150 kg-1, sedangkan pada tingkat industri (pabrik) mencapai rata-rata Rp.1.450 kg-1. Menurut Hasbi., 2001 menyebutkan bahwa petani tidak mempunyai posisi tawar, sehingga harga sangat ditentukan oleh pabrik pengolahan.

Faktor utama yang mempengaruhi k e b e r l a n j u t a n d i m e n s i h u k u m d a n kelembagaan adalah : (1) interaksi antar lembaga; (2). keberadaan lembaga keuangan mikro dan (3). ketersedian lembaga kelompok tani (Tabel 1). Interaksi antar lembaga yang terkait mempengaruhi keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut. Menurut ( Jatmika. 2007) menyatakan bahwa lembaga pemerintah menjadi faktor penggerak utama dan berpengaruh dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit seperti Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian secara simultan lembaga pemerintah ini akan mendorong berperan aktifnya kelompok petani pekebun dan gabungan kelompok petani pekebun.

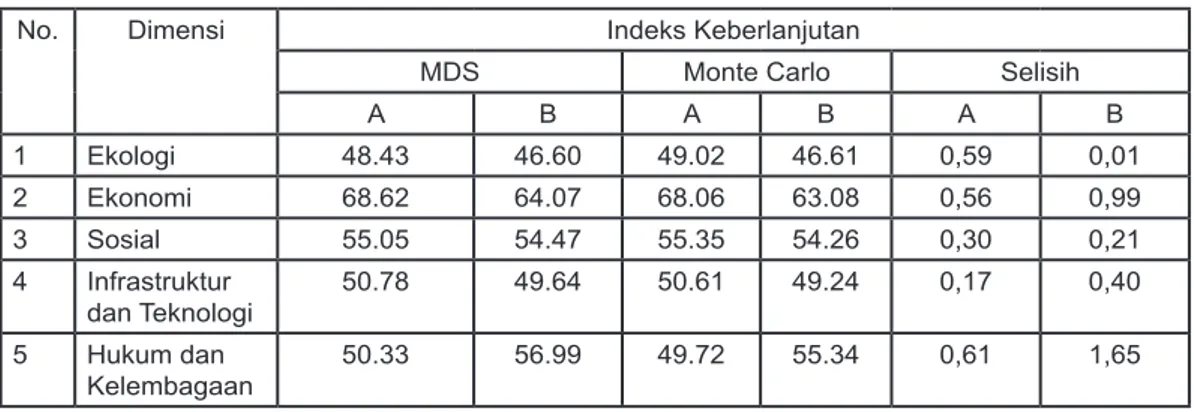

Kelembagaan yang kuat pada tingkat petani akan menciptakan kemandirian masyarakat. Hasil analisis Monte Carlo menunjukkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95 % untuk masing-masing dimensi tidak banyak perbedaan (selisihnya relatif kecil). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa simulasi menggunakan Rap-Insus-Landmag (MDS) memiliki tingkat kepercayaan tinggi seperti tercantum pada Tabel 2. Hasil analisis juga mengindikasikan stabilitas pendekatan MDS tinggi dengan kesalahan kecil dan tingkat kepercayaan tinggi (95 %).

Hasil Rap-Insus-Landmag menunjukkan bahwa setiap atribut cukup akurat. Berdasarkan nilai stress yang lebih kecil dari 0,25 dan nilai determinasi (R2) mendekati 1,0 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian atribut yang diberikan pada setiap dimensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap nilai indeks keberlanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Pengelolaan lahan gambut pada agroekologi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis berada pada tingkat

No. Dimensi Indeks Keberlanjutan

MDS Monte Carlo Selisih

A B A B A B 1 Ekologi 48.43 46.60 49.02 46.61 0,59 0,01 2 Ekonomi 68.62 64.07 68.06 63.08 0,56 0,99 3 Sosial 55.05 54.47 55.35 54.26 0,30 0,21 4 Infrastruktur dan Teknologi 50.78 49.64 50.61 49.24 0,17 0,40 5 Hukum dan Kelembagaan 50.33 56.99 49.72 55.34 0,61 1,65

Tabel 2. Hasil analisis Monte Carlo terhadap indeks keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pantai dan transisi di perkebunan kelapa sawit.

katagori berkelanjutan kurang sampai sedang.

2) Faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan pada dimensi ekologi adalah :

(a) pengaturan tata lahan dan air; (b) penggunaan amelioran/ pemupukan (c) kebakaran lahan dan

(d) produktifitas tanaman sawit. Pada dimensi ekonomi adalah : a) pemasaran TBS sawit; b) kredit usaha tani;

c) jumlah penduduk prasejahtera (miskin)

d) status kepemilikan lahan dan e) harga TBS sawit.

Pada dimensi sosial budaya adalah : a) peluang kemitraan;

b) intensitas konflik lahan

c) pemberdayaan masyarakat dan d) tingkat pendidikan.

Pada dimensi infrastruktur dan teknologi adalah :

a) dukungan sarana dan prasarana; b) standarisasi mutu produk sawit dan c) industri pengolahan sawit.

Pada dimensi hukum dan kelembagaan adalah :

a) interaksi antar lembaga;

b) keberadaan lembaga keuangan mikro dan

c) ketersedian lembaga kelompok tani. 4.2 Saran

Pendekatan integratif terhadap faktor utama menjadi alternatif untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan lahan gambut pada agroekologi perkebunan kelapa sawit. DAFTAR PUSTAKA

Cooke, I.R ., et al., 2009. Integrating

Socio-Economic and Ecology : Taxonomy of Quantitatif Methods and a Review of

their Use in Agroecology. J. Appleid

Ecology. 46 (2) : 269 – 277.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2007.

Potensi Perkebunan Di Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Pekanbaru.

Egoh, B. et al. 2007. Integrating Ecosystem

S e r v i c e s i n t o C o n s e r v a t i o n Assesment: A Review. J. Ecological

Economics. 63 : 714-721.

Fauzi, A., S. Anna. 2002. Evaluasi Status

K e b e r l a n j u t a n P e m b a n g u n a n Perikanan, Aplikasi RAPFISH, Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta.

Jurnal Pesisir dan Lautan. Vol. 4, No.3 : 7-15.

Galbraith, H, P., Amerasinghe, A., Huber-Lee. 2005. The Effects of Agricultural

Irrigation on Wetland Ecosystems in Developing Countries: A Literature Review. CA Discussion Paper 1

Colombo, Sri Lanka: Comprehensive Assessment Secretariat.

Hartatik, W., D.A. Suriadikarta. 2003.

Teknologi Pengelolaan Hara Lahan Gambut. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Pangan. Departemen Pertanian. Bogor. Hasbi. 2001. Rekayasa Sistem Kemitraan

Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Disertasi Program

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Hooijer, A, M. Silvius, H Wosten and S Page. 2006. Peat-CO2. Assessment of CO2 Emissions from Drained Peatlands in SE Asia. Delft Hydraulics Report

Q3943.

Jatmika, A.,2007.Rancang Bangun Sistem

Pengembangan Agroindustri Kelapa Sawit dengan Strategi Pemberdayaan.

Disertasi S3. Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Kavanagh, P., 2001. Rapid Appraisal of

Fisheries (RAPFISH) Project. University

of British Columbia. Fisheries Centre. Meiling, L., Goh.K.J., 2008. Sustainable Oil

Trofical Peat Research Laboratory & Appleid Agricultural Resources.

Kualalumpur

Noor M., 2001. Pertanian Lahan Gambut;

Potensi dan Kendala. Kanisius.

Yogyakarta.

Reijntjes C, B., Haverkort, A.W. Bayer. 1992.

Pertanian Masa Depan, Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah. Penterjemah

Fleirt.E. B.Hidayat, editor Netherlands ; 1999. Terjemahan dari Farming

For The Future, An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture.

Roundtable on Sustainability Oil Palm [RSPO]. 2005. The RSPO’S Principles

and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. Public Release Version.

Singapura.

Sabiham, S., 2000. The Critical Water

Content of Center-Kalimantan’s Peats in Relation to Irreversible Drying of Peat Materials (In Indonesian). J.

Tanah Trop. 11:21-30.

Spangenber, J.H., 2007. The Institusional

D i m e n s i o n o f S u s t a i n a b l e Development. In : Hak T; B McIdan

and AL Dahl (Editor) Sustainability

Indicators, A Scientific Assesment. Island Press. Washington.

Syahza, A., 2010. Model Kelembagaan

Ekonomi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Propinsi Riau. Seminar dan

Lokakarya Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Propinsi Riau, Pekanbaru, 28 Juli 2010.

Sunarko. 2009. Budi Daya dan Pengelolaan

Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan. Agromedia Pustaka.

Jakarta.

Walter, C., H. Stutzel. 2009. A New Method

for Assessing the Sustainability of Land-Use System (I): Identifying the Relevant Issues. J.Ecological

Economics. 68 : 1275-1287

Zazali, A., 2010. Tantangan dan Solusi

terhadap Permasalahan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau. Pekanbaru. 28 Juli 2010.

Zylicz, T., 2007. Sustainability Indicators : An

Economic’View. In : Hak T; B McIdan

and AL Dahl (Editor) Sustainability Indicators, A Scientific Assesment. Island Press. Washington.