Oleh :

NIDA UL HAQ

NIM. 110500063

PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

IDENTIFIKASI STATUS KETAHANAN

TANAMAN PISANG (Musa paradisiaca Linn) TERHADAP

PENYAKIT LAYU FUSARIUM DI SEKITAR

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

Oleh :

NIDA UL HAQ

NIM. 110500063

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya Pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

Fusarium Di Sekitar Politeknik Pertanian Negeri

Samarinda

Nama

: Nida Ul Haq

NIM

: 110500063

Program Studi

: Budidaya Tanaman Perkebunan

Jurusan

: Manajemen Pertanian

Lulus ujian pada : Rabu, 27 / Agustus / 2014.

Pembimbing, Penguji I, Penguji II,

Faradilla, SP, M. Sc NIP. 197401092000122001 Rusmini, SP, MP NIP. 198111302008122002 Sri Ngapiyatun, SP, MP NIP. 197708272001122002 Menyetujui, Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan

Nur Hidayat, SP,M.Sc NIP. 197210252001121001 Mengesahkan, Ketua Jurusan Manajemen Pertanian Ir. Hasanudin, MP NIP. 196308051989031005

ABSTRAK

NIDA UL HAQ . Identifikasi Status Ketahanan Tanaman Pisang Terhadap Penyakit Layu Fusarium di Sekitar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (di bawah bimbingan Faradilla).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan mahasiswa untuk membuktikan status ketahanan tanaman pisang di sekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda terhadap serangan penyakit layu fusarium.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketahanan beberapa tanaman pisang terhadap penyakit layu fusarium disekitar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah selama 1 bulan terhitung dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2013.

Untuk menentukan status ketahanan beberapa tanaman pisang terhadap penyakit layu fusarium dilakukan pengamatan terhadap gejala layu pada daun berdasarkan Leaf Sympton Index (LSI) dan diskolorasi pada bonggol berdasarkan Rhizome Discoloration Index (RDI), data kemudian disesuaikan dengan skala Disease Severity Index (DSI).

Hasil identifikasi menujukkan bahwa beberapa tanaman pisang yang terdapat disekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dengan status ketahanan rentan.

bersaudara pasangan bapak Jumroni dan ibu Sulastri.

Pada tahun 1999 mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Muhamadiyah 001 Pondok Cabe, Pamulang Jakarta Selatan hingga kelas 5 SD pada tahun 2004 berpindah sekolah untuk melanjutkan tingkatan selanjutnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fatah Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat hingga lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah, di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada lembaga yang sama di Pondok Pesantren Al-Fatah pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan lulus pada tahun 2011.

Pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Jurusan Manajemen Pertanian Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Pada tanggal 11 Maret sampai dengan 3 Mei 2014 melaksanakan Praktek Kerja Lapang di Perusahaan Perkebunan PT. Agri Eastborneo Kencana Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulisan Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan yang tersusun berdasarkan hasil identifikasi penyakit tanaman pisang yang dilakukan di sekitar lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Penulisan Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan semua pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Kedua orang tua tercinta yang telah banyak memberikan motifasi baik secara

moril maupun materi dan do’a kepada penulis selama ini.

2. Ibu Faradilla, SP, M. Sc selaku dosen pembimbing Karya Ilmiah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.

3. Ibu Rusmini, SP, MP dan Ibu Sri Ngapiyatun, SP, MP selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.

4. Bapak Nur Hidayat, SP,M.Sc selaku Ketua Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan.

5. Seluruh Staf Dosen dan Teknisi Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi baik itu dalam proses belajar mengajar maupun di luar jam perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis berharap semoga apa yang terdapat dalam penulisan Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat.

KATA PENGANTAR ... i RIWAYAT HIDUP ... ii ABSTRAK ... iii DAFTAR ISI ... iv DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

I. PENDAHULUAN ... ... 1

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tanaman Pisang ... ... 3

1. Sejarah tanaman pisang ... ... 3

2. Taksonomi tanaman pisang ... ... ... 5

3. Morfologi tanaman ... ... 6 a. Akar ... 6 b. Batang ... 7 c. Daun ... 8 d. Bunga ... 9 e. Buah ... 10

4. Ekologi tanaman pisang ... 11

a. Klimatik ... 11

b. Ketinggian tempat ... 13

c. Tanah ... 13

B. Arti Penting Penyakit ... 14

C. Gejala Penyakit ... 15

D. Layu Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) ... 16

III. METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu ... 17

B. Alat dan Bahan ……… ... 17

1. Alat yang digunakan dalam penelitian .. ... 17

C. Prosedur penelitian ……… ... 17

1. Survey lokasi ... 17

2. Persiapan tanaman pisang yang diidentifikasi ... 18

3. Pembersihan lokasi tempat penelitian ………….……….. ... 18

4. Pemberian lebel ... 18

5. Pengamatan ... 18

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil ... ... 21

B. Pembahasan ... ... 23

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan... 27

B. Saran ... 27

DAFTAR PUSTAKA ... 28

1.

Akar tanaman pisang

... 62. Batang tanaman pisang ... 7

3. Daun tanaman pisang ... 8

4. Bunga tanaman pisang ... 9

DAFTAR TABEL

No Halaman 1. Kriteria ketahanan bibit berdasarkan Tingkat Keparahan Penyakit atau

Disease Severity Index (DSI) ... 20 2. Skor tingkat gejala layu pada daun hasil pengamatan terhada bibit

isang di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ... 21 3. Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang di areal kampus Politeknik

Pertanian Negeri Samarinda ... 22 4. Status ketahanan bibit pisang berdasarkan tingkat keparahan penyakit

(Disease Severity Index/DSI) di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ... 23

1.

Perhitungan tingkat

diskolorasi bonggol pada tanaman pisang di sekitar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ... 31 2.Cara perhitungan tingkat keparahan penyakit/ Disease Severity

Index (DSI). ... 32

3.

Dokumentasi hasil penelitian identifikasi Ketahanan terhadap penyakitBAB I

PENDAHULUAN

Pisang (Musa paradisiaca Linn) sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak lama. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Tanaman ini dibudidayakan baik di lahan pekarangan maupun di perkebunan besar (Satuhu dan Supriyadi, 1994). Di pasar dunia, pisang dikenal sebagai komoditas pengan terpenting. FAO memperkirakan produksi total buah pisang mencapai 55 juta ton untuk pisang meja dan 29 juta ton untuk pisang olahan per tahun (Thurston, 1998).

Pisang memiliki banyak kandungan yang berguna bagi tubuh manusia dan memiliki banyak manfaat, akan tetapi pengembangan pisang dalam skala luas akan dihadapkan pada jasad pengganggu. Diantara jasad pengganggu dan yang penting dan berbahaya adalah jamur Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) yang menyebabkan layu panama (Sahlan dan Nurhadi, 1994).

Penyakit ini penting hampir di semua negara yang mengusahakan tanaman pisang. Pada tahun 1923, Costa Rica mampu mengekspor 11 juta tandan pisang, tapi pada tahun tahun 1941 hanya mampu mengekspor 1,4 juta tandan pisang (Thurston, 1998).

Kerugian yang ditimbulkan oleh jamur ini di Indonesia, seperti yang dicatat oleh PT. Nusantara Tropical Fruit Lampung,yaitu pada bulan Mei 1992 dilakukan penanaman perdanan pisang Cavendish seluas 2.100 ha kemudian pada bulan Februari 1993 tanaman bergejala layu fusarium dinyatakan

positif terkena penyakit tersebut. Pada bulan Desember 1994 jumlah tanaman yang dieradikasi sejumlah 229.243 rumpun (115 ha) dan bulan Desember 1995 menjadi 633.051 rumpun (655) (Thurston, 1998).

Persistensi jamur fusarium di dalam tanah sangat lama, karena jamur mampu hidup sebagai saproba. Hal ini menyebabkan petani sulit mengendalikan penyakit yang disebabkan patogen tersebut (Sahlan dan Nurhadi, 1994).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi ketahanan beberapa tanaman pisang terhadap penyakit Layu fusarium di sekitar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan identifikasi status ketahanan beberapa tanaman pisang. Dengan demikian informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan ilmu penyakit tanaman pisang khusus nya ketahanan terhadap penyakit Layu fusarium.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanaman Pisang 1. Sejarah tanaman pisang

Pisang (Musa paradisiaca Linn) telah ada sejak manusia ada. Memang, saat itu pisang masih merupakan tanaman liar karena awal kebudayaan manusia adalah sebagai pengumpul. Meraka hanya mengumpulkan makanan dari tumbuhan yang ada di sekitar mereka tanpa menanamnya (Satuhu dan Supriyadi. A, 1994).

Pada masyarakat Asia Tenggara, diduga pisang telah lama dimanfaatkan. Masyarakat di daerah itu, saat berkebudayaan pengumpul (food gathering) telah menggunakan tunas dan pelepah pisang sebagai bagian dari sayur. Bagian-bagian lain dari tanaman pisang pun telah dimanfaatkan seperti saat ini. Pada saat kebudayaan pertanian menetap dimulai, pisang termasuk tanaman pertama yang dipelihara (Satuhu dan Supriyadi. A, 1994).

Beberapa bukti sejarah baik tertulis maupun berupa dokumentasi visual relatife banyak di tempat-tempat yang dianggap panting menunjukkan bahwa tanaman telah lama dibudidayakan. Tulisan pertama tentang pemeliharaan pisang berasal dari India. Disebutkan bahwa pemeliharaan itu dilakukan di Epics : Pali Boeddhist, 500-600 sebelum Masehi (Satuhu dan Supriyadi. A, 1994).

Dalam ilmu tumbuhan, pisang dikenal dari bahasa Arab Maus dan menurut Linneus yang termasuk keluarga mussacea. Beberapa ahli menyebutkan, Linneus memberikan penghargaan kepada Antonius Musa (dokter pribadi kaisar Romawi Octaviani Agustinus yang menganjurkan untuk memakan pisang) dengan memberikan naman musa pada tanaman pisang. Sebelum menggunakan naman banana sebagai nama sehari-hari, nama musa digunakan untuk memberi nama buah pisang yang merah kecoklatan di lembah sungai Indus di India. Dalam bahasa sansekerta, musa berarti merah kecoklatan (Satuhu dan Supriyadi. A, 1994).

Para ahli botani memastikan daerah asal tanaman pisang adalah India, jazirah Malaya, dan Filipina. Penyebaran tanaman pisang dari daerah asal ke berbagai wilayah negara di dunia terjadi mulai tahun 1000 SM. Penyebaran pisang di wilayah timur antara lain melalui Samudera Pasifik dan Hawai. Sedangkan penyebaran pisang di wilayah barat melalui Samudera Hindia, Afrika sampai pantai timur Amerika. Sekitar tahun 500 SM, orang-orang Indonesia berjasa menyebarkan tanaman pisang ke pulau Madagaskar. Pada tahun 650 SM, pahlawan-pahlawan Islam di negara Arab telah menyebarkan tanaman pisang di sekitar laut tengah.

Inventarisasi plasma nutfah pisang di Indonesia dimulai pada abad XVIII. Dalam buku yang berjudul Herbarium Amboninese karangan Rumphius yang diterbitkan tahun 1750, telah dikenal beberapa jenis

5

pisang hutan dan pisang budidaya yang terdapat di Kepulauan Maluku (Rukmana, 1999).

Pengembangan budidaya tanaman pisang pada mulanya terpusat di daerah Banyuwangi, Palembang, dan beberapa daerah di Jawa Barat. 2. Taksonomi tanaman pisang

Kedudukan tanaman pisang menurut Rukmana (1999), dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut :

Devisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas : Monocotyledonae (biji berkeping satu) Ordo : Scitaminae

Famili : Musaceae Subfamili : Muscoideae Genus : Musa

Spesies : Musa paradisiaca Linn. 3. Morfologi tanaman

Susunan tubuh tanaman pisang terdiri atas bagian-bagian utama sebagai berikut :

a. Akar

System perakaran tanaman pisang keluar (tumbuh) dari bonggol (corm) bagian samping dan bawah, berakar serabut, dan tidak memiliki akar tunggang. Pertumbuhan akar pada umumnya

berkelompok menuju arah samping (mendatar) di bawah permukaan tanah, dan ke arah dalam (bawah) mencapai panjang 4 m – 5 m, namun daya jangkau akar hanya menem bus pada kedalaman tanah antara 150 cm – 200 cm. (Rukmana, 1999). Contoh gambar akar tanaman pisang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1 : Akar tanaman pisang b. Batang

Batang pisang dibedakan atas dua macam, yaitu batang asli yang disebut bonggol (corm) dan batang palsu atau batang semu. Bonggol (corm) terletak di bawah permukaan tanah dan mempunyai beberapa mata (pink eye) sebagai cikal bakal anakan, dan merupakan tempat melekatnya akar. Batang semu yang tersusun atas tumpukan pelepah daun yang tumbuh dari batang bawah tanah sehingga

7

mencapai ketebalan 20-50 cm berasal dari pelepah-pelepah daun yang menutupi, tumbuh tegak dan kokoh di atas permukaan tanah (Rukmana, 1999) Contoh gambar batang tanaman pisang dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

Gambar 2 : Batang tanaman pisang. c. Daun

Bentuk daun pisang pada umumnya panjang lonjong dengan lebar tidak sama, bagian ujung daun tumpul, dan tepinya rata. Letak daun berpencar dan tersusun dalam tangkai berukuran relatif dengan helai daun yang mudah robek (Rukmana, 1999).

Daun yang paling muda terbentuk di bagian tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang, kemudian secara progresif membuka. Helaian daun bentuknya lanset memanjang, mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah berlilin, tulang tengah penopang jelas disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan menyirip, warnanya hijau. Contoh gambar daun tanaman pisang dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :

Gambar 3 : Daun tanaman pisang. d. Bunga

Pisang mempunyai bunga majemuk, yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. Seludang akan lepas dan jatuh ke tanah jika bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedangkan bunga jantan yang

9

berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap kelompok bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betina antara 5-15 buah.

Bunga pisang yang disebut “jantung” atau ontong yang keluar (tumbuh) dari ujung batang. Susunan bunga terdiri atas daun-daun pelindung yang saling menutupi dan bunga-bunganya terletak pada tiap ketiak di antara daun pelindung membentuk sisir. Bunga pisang termasuk dari bunga berumah satu. Letak bunga betina berada di bagian pangkal, sedangkan bunga jantan di tengah, dan bunga sempurna di bagian ujung (Rukmana, 1999). Contoh gambar bunga tanaman pisang dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini :

e. Buah

Buah pisang tersusun dalam tandan. Tiap tandan terdiri atas beberapa sisir dan terdapat 6 – 22 buah pisang atau tergantung pada varietasnya. Buah pisang pada umumnya tidak berbiji atau disebut 3n (triploid). Kecuali pada pisang batu (klutuk) bersifat diploid (2n). Proses pembuahan tanpa mengasilkan biji tersebut “partenokarpi” (Rukmana, 1999).

Ukuran buah pisang bervariasi, panjang nya berkisar antara 10 cm – 18 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm – 4,5 cm. Buah berlinggir 3 – 5 alur, bengkok dengan ujung meruncing atau membentuk leher botol. Daging buah (mesocarpa) tebal dan lunak. Kulit buah (epicarpa) yang masih muda berwarna hijau, namun setelah tua (matang) berubah menjadi kuning dan strukturnya tebal sampai tipis. (Rukmana, 1999). Contoh gambar buah pisang dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini :

11

4. Ekologi tanaman pisang

Persebaran tanaman pisang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Klimatik

Iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. Namun demikian pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi tanpa air, pisang masih tetap tumbuh karena air disuplai dari batangnya yang berair tetapi produksinya tidak dapat diharapkan.

1) Curah hujan

Curah hujan optimal adalah 2000–3000 mm/tahun dengan 2 bulan kering. Variasi curah hujan harus diimbangi dengan ketinggian air tanah agar tanah tidak tergenang.

2) Suhu

Pisang dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu harian antara 25 – 38°C, dengan suhu optimum untuk pertumbuhan adalah sekitar 27°C dan suhu maksimumnya 38°C (Cahyono, 2002). Pada sentra produksi tanaman pisang, suhu udara tidak pernah turun sampai di bawah 15°C dalam jangka waktu yang lama.

Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan termometer.

Pengaruh suhu terhadap tumbuhan sangat besar sehingga pertumbuhannya sangat bergantung padanya. Tanaman memerlukan suhu tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk pertumbuhan tanaman diperlukan suhu antara 15°C sampai 40°C, jika suhu berada di bawah 15°C atau di atas 40°C maka pertumbuhan tanaman akan menurun secara drastis (Basri, 1992). 3) Cahaya

Cahaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang. Kebanyakan pisang akan tumbuh dengan baik pada lahan yang terbuka, tetapi jika memperoleh penyinaran yang berlebihan maka akan menyebabkannya terbakar oleh sinar matahari (sun burn) (Rukmana, 1999).

4) Angin

Angin yang bertiup kencang dapat mengganggu pertumbuhan pisang, karena dapat menyebabkan daun pisang menjadi sobek. Daun pisang yang sobek ini dapat mengganggu proses fotosintesis. Selain itu, angin dengan kecepatan lebih dari 4m/detik dapat merobohkan pohon pisang, terutama pisang yang sedang berbuah sehingga diperlukan penyangga agar tidak roboh dan tanaman pelindung untuk menghindari angin (Cahyono, 2002).

13

5) Air

Pisang membutuhkan cukup banyak air dalam pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan optimalnya curah hujan yang dibutuhkan adalah berkisar antara 2000-3000 mm/tahun, dan kelembapan tanahnya tidak boleh kurang dari 60-70% dari luas lahan. Pada daerah yang kurang air, pisang memperoleh pasokan air dari batangnya, tetapi tingkat produktivitas buahnya menjadi rendah (Satuhu, S. dan A. Supriyadi. 1994).

b. Ketinggian tempat

Tanaman pisang toleran akan ketinggian dan kekeringan. Tanaman pisang dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 1000 m dpl. Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang di tanam pada tanah datar pada ketinggian di bawah 500 m (Cahyono, 2002). Tanaman pisang umumnya tumbuh dan berproduksi secara optimal di daerah yang memiliki ketinggian antara 400 – 600 m dpl. Di dataran tinggi umur tanaman hingga berubah menjadi lama dan kulitnya tebal.

c. Tanah

Tanaman pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai macam topografi tanah, baik tanah datar atau pun tanah miring. Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada tanah datar pada ketinggian di bawah 500 m di atas

permukaan laut (dpl) dan keasaman tanah pada pH 4,5-7,5. Suhu harian berkisar antara 25 – 28oC dengan curah hujan 2000-3000 mm/tahun. Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian mati. Tingginya antara 2-9 m, berakar serabut dengan batang bawah tanah (bongol) yang pendek. Dari mata tunas yang ada pada bonggol inilah bisa tumbuh tanaman baru.

B. Penyakit Layu Fusarium

Penyakit layu fusarium ditemukan di Australia, Asia dan Amerika Tengah dan Selatan (Peng et al., 1999). Layu fusarium menyebabkan kerugian ekonomi cukup besar karena menyerang Gross Michel (pisang ambon), yaitu komoditas yang paling diminati dalam perdagangan pisang dunia (Su et al., 1986). Penyakit ini merupakan produksi pisang di India Utara hingga mencapai 80%-90% (Sivamani dan Gnanamanickam, 1987). Penyakit ini juga menyebabkan dalam jangka 50 tahun lebih 50.000 ha kebun pisang di Amerika Tengah dan Amerika Selatan telah binasa dan terpaksa ditinggalkan. Di Indonesia penyakit ini diduga sudah tersebar luas di berbagai daerah sentra penghasil pisang (Semangun, 2004).

Layu Fusarium pada pisang, yang sering juga disebut penyakit panama. dianggap sebagai penyakit yang paling penting pada pisang di seluruh dunia. bahkan penyakit ini termasuk kedalam kelompok penyakit-penyakit tumbuhan yang paling merugikan di tropika. Terutama diberbagai

15

negara penghasil pisang seperti di Amerika Latin, Australia dan juga Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Burma, India dan Sri Lanka. di Indonesia penyakit ini diduga sudah tersebar luas di berbagai daerah sentra penghasil pisang (Semangun, 2004).

Kerugian karena penyakit yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum f.sp. cubense ini baru terasa pada tahun 1910-an, pada waktu jenis “Gros Michel” (pisang Ambon) diperkebunkan secara besar-besaran di daerah tropis Amerika (Semangun, 2004). Sekarang diketahui pisang ambon Kuning merupakan jenis yang rentan terhadap penyakit layu Fusarium (Widyaningsih, 1998).

Seperti yang dicatat oleh PT. Nusantara Tropical Fruit Lampung. Penanaman pisang Cavendish seluas 2.100 ha dilakukan pada bulan Mei 1992 dan pada bulan Februari 1993 tanaman tersebut dinyatakan positif terkena penyakit bergejala layu fusarium. Selanjutnya untuk penanggulangan dilakukan eradikasi terhadap 229.243 rumpun (115 ha) pada bulan Desember 1994 dan pada bulan Desember menjadi 633.051 rumpun (665 ha) (Nugroho, 2002).

Layu fusarium juga merusak berbagai tanaman budidaya, seperti gladiol (F. oxysporum f.sp. gladioli), tomat (F. oxysporum f.sp. lycopersici), buncis (F. oxysporum f.sp. pisi), kapas (F. oxysporum f.sp. vasinfectum) dan vanilla (F. oxysporum f.sp. vanilla) (Brown dan Ogle, 1997).

C. Gejala Penyakit

Kultivatur pisang yang rentan terhadap penyakit Layu fusarium antara lain pisang ambon, pisang gebyar, pisang raja nangka, pisang rajamala dan pisang salah roso, sedangkan yang tahan adalah pisang raja, pisang klutuk, pisang susu, pisang kapok dan pisang emas (Rusbandi, 1988). Cavendish yang semula dianggap tahan terhadap layu fusarium ternyata kini berbagai Negara telah mengalami kerusakan oleh penyakit ini (Pegg dan Langdong, 1988).

Tanaman yang terinfeksi akan memperlihatkan gejala menguning pada daun-daun yang tua. Menguningnya daun dimulai dari sepanjang tepi daun dan meluas ke bagian tengah. Kemudian tangkai daun menjadi coklat kehitaman, lalu terkulai dan patah. Menguning dan patahnya tangkai daun berkembang dari daun yang lebih tua diikuti oleh daun-daun yang lebih muda, dan akhir nya tanaman akan mati. Seringkali terjadi bahwa batang semu merobek memanjang hingga mencapai bagian tepat diatas tanah dan pelepah paling luar terkelupas dari batang semu, sehingga tanaman terinfeksi menjadi tampak lebih kecil atau kuru bila dibandingkan dengan tanaman yang sehat (Su et al., 1986).

Gejala dapat bervariasi dan dapat mulai tampak pada tanaman yang berumur 5 – 10 bulan. Gejala ini tergantung keadaan tanaman dan lingkungan (Semangun, 2004). Gejala internal yang dapat diamati dengan membelah Rhizome dan batang semu membujur. Pada tanaman yang

17

terinfeksi, jaringan pembuluh tampak kemerahan atau seperti adanya titik-titik dan garis-garis kecoklatan. Jaringan pembuluh yang berubah warna menjadi semakin luas serta menjadi gelap. Selain itu perubahan warna juga terjadi pada parenkim jaringan pembuluh darah yang terinfeksi. Penyebabnya adalah adanya invasi sekunder oleh jamur saprofit yang seringkali menjadikan jaringan tanaman menjadi coklat kehitaman. Infeksi patogen kadang-kadang mencapai bibit yang berasal dari Rhizome. Hal ini menunjukan adanya hubungan langsung jaringan pembuluh yang terinfeksi antara bibit muda dengan tanaman induknya (Su et al., 1986).

Gejalanya tepi daun-daun bawah berwarna kuning tua, yang lalu menjadi cokelat dan mengering. Tangkai daun patah di sekeliling batang palsu. Kadang-kadang lapisan luar batang palsu terbelah dari permukaan tanah. Gejala yang paling khas adalah gejala dalam. jika pangkal batang dibelah membujur, terlihat garis-garis coklat atau hitam menuju kesemua arah, dari batang (bonggol, Jw.) ke atas melalui jaringan pembuluh ke pangkal daun dan tangkai. perubahan warna pada berkas pembuluh paling jelas tampak dalam batang. Berkas pembuluh akar biasanya tidak berubah warnanya, namun sering kali akar tanaman yang terinfeksi sakit berwarna hitam dan membusuk. Tergantung dari keadaan tanaman dan lingkungan, gejala penyakit dapat sangat bervariasi dan dapat mulai tampak pada tanaman yang berumur 5-10 bulan (Semangun, 2004).

Penelitian ini dilaksanakan di sekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 1 Februari 2013 mulai dari persiapan, survey lokasi, pengamatan, pengolahan data dan penyusunan laporan.

B. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian, antara lain : a. Alat tulis

b. Kamera c. Kalkulator d. Parang e. Arit

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian, antara lain : a. Tanaman pisang kultivar Kepok, Mahuli dan Ambon b. Kertas millimeter (1x1 mm)

18

C. Prosedur Penelitian

1. Survey lokasi

Sebelum pengambilan data terlebih dahulu melakukan survey lokasi penelitian di sekitar areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah apabila terdapat tanaman pisang.

2. Persiapan tanaman pisang yang diidentifikasi

Tanaman pisang yang diidentifikasi berjumlah 15 tanaman yang terdiri dari kultivar Kepok, Mahuli dan Ambon dengan umur lebih dari satu tahun dan mempunyai jumlah pelepah daun lebih dari tiga empat pelepah serta tinggi tanaman harus mencapai lebih dari 2 m.

3. Pembersihan lokasi tempat penelitian

Penentuan letak tanaman dilakukan setelah selesai melakukan survey lokasi penelitian. Dengan cara membersihkan terlebih dahulu sekitar piringan tanaman yang terpilih sebagai bahan penelitian. Tujuan dari pembersihan ini adalah untuk memudahkan dalam pengambilan data.

4. Pemberian label

Dengan cara memberi tanda atau isyarat menggunakan label pada tanaman yang terpilih sebagai bahan penelitian dan dilakukan secara acak.

5. Pengamatan

Pengamatan terhadap gejala pada daun atau Leaf Symptom Index (LSI) dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang terinfeksi kemudian disesuaikan dengan tingkat skoring.

Pengamatan terhadap gejala diskolorasi pada bonggol atau

Rhizome Discoloration Index (RDI) tanaman dilakukan setiap hari dengan

jumlah 2 tanaman perharinya dan dicatat sebagai tingkat diskolorasi perakaran atau Rhizome Discoloration Index (RDI). Tahapannya sebagai berikut terlebih dahulu pohon pisang ditebang dan dicabut hingga perakarannya terangkat kemudian bonggolnya dibelah secara melintang. Untuk mengetahui luas bonggol dan luas diskolorasi kertas label ukuran 1X1 mm diletakkan di atas seluruh permukaan bonggol dan di atas jaringan coklatan kehitaman (diskolorasi). Pengukuran luas diskolorasi disesuaikan dengan bentuk bercak seperti bentuk lingkaran, segitiga, bujur sangkar dan persegi panjang. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat skoring.

Skoring pengamatan gejala layu pada daun dan diskolorasi bonggol ini berdasarkan metode Mak et al. (2004) yang dimodifikasi.

Skor tingkat gejala pada daun atau Leaf Symptom index (LSI) terdiri dari 5 skor, yaitu :

0 Tidak ada garis atau daun menguning/layu. tanaman sehat. 1 Daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/ layu.

20

2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu.

3 kebanyakan atau semua daun bergaris luas/ menguning/layu

4 Tanaman mati

Lalu pada Skor tingkat diskolorasi perakaran atau Rhizome

Discoloration Index (RDI) terdiri dari 8 skor, yaitu :

0 Tidak ada diskolorasi pada bonggol dan jaringan sekitarnya.

1 Tidak ada diskolorasi pada bonggol, diskolorasi pada pertemuan akar dan perakaran.

2 Sampai dengan 5 % diskolorasi pada bonggol. 3 6-20 % diskolorasi pada bonggol.

4 21-50 % diskolorasi pada bonggol.

5 Lebih dari 50 % diskolorasi pada bonggol.

6 Diskolorasi pada seluruh bagian dalam perakaran. 7 Tanaman mati.

Skor gejala tersebut kemudian dihitung dengan rumus Tingkat Keparahan Penyakit atau Disease Severity Index (DSI) dari hasil pengamatan tingkat diskolorasi pada LSI dan RDI.

Rumus Tingkat keparahan Penyakit :

∑ (Skor x tanaman pada skor tersebut)

∑ tanaman yang diperlakukan (diuji)

Berdasarkan hasil perhitungan dan skala DSI, maka diperoleh Kriteria ketahanan bibit.

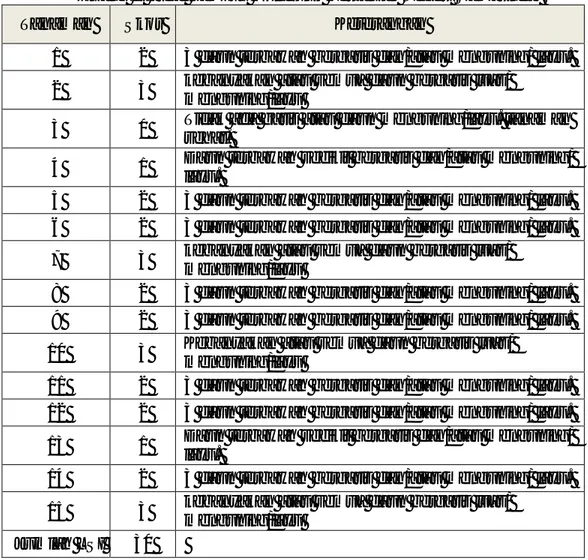

Tabel 1 : Kriteria ketahanan bibit berdasarkan Tingkat Keparahan Penyakit atau Disease Severity Index (DSI)

Skala DSI untuk LSI Skala DSI untuk RDi Kriteria ketahanan 0 0.1 – 1 1.1 – 2 2.1 - 3 0 0.1 – 2 2.1 – 4 4.1 – 7 Tahan Moderat Rentan Sangat rentan

21

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap gejala layu pada daun (Leaf Sympton Index/LSI) maka didapat hasil seperti yang ditunjukan pada tabel 2.

Tabel 2 : Skor tingkat gejala layu pada daun hasil pengamatan terhadap bibit pisang di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Tanaman Skor Keterangan

1 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 2 3 kebanyakan atau semua daun bergaris luas/

menguning/layu

3 0 Tidak ada garis atau daun menguning/layu. tanaman sehat.

4 1 Daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/ layu.

5 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 6 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 7 3 kebanyakan atau semua daun bergaris luas/

menguning/layu

8 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 9 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 10 3 Kebanyakan atau semua daun bergaris luas/

menguning/layu

11 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 12 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 13 1 Daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/

layu.

14 2 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. 15 3 kebanyakan atau semua daun bergaris luas/

menguning/layu Jumlah LSI 30

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa identifikasi yang dilakukan terhadap gejala layu pada daun tanaman pisang menunjukkan hasil terbanyak adalah tiga daun terbawah bergaris/atau menguning/layu (skor 2) dengan jumlah 8 tanaman. Daun tanaman pisang kebanyakan atau semua daun bergaris luas/menguning/layu (skor 3) berjumlah 4 tanaman. Sedangkan daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/layu berjumlah 2 tanaman serta daun tanaman yang sehat berjumlah 2 (skor 1) tanaman, serta hanya 1 tanaman yang sehat.

Berdasarkan hasil identifikasi diskolorasi bonggol/ Rhizome Discoloration Index (RDI) yang dibelah terhadap tanaman pisang dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 : Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Tanaman luas Bonggol (mm2) Rata-rata luas Diskolorasi (mm2) Diskolorasi (%) Skor RDI 1 200 50 25 4 2 400 100 25 4 3 300 0 0 0 4 250 5 2 2 5 400 50 12.5 3 6 350 40 11.4 3 7 400 70 17.5 3 8 260 25 9.6 3 9 270 20 7.4 3 10 230 20 8.7 3 11 280 25 8.9 3 12 225 10 4.4 2 13 210 5 2.4 2 14 270 20 7.4 3 15 200 50 25 4

23

Dari tabel tersebut diatas hasil identifikasi terhadap diskolorasi pada bonggol tanaman pisang (RDI) terlihat bahwa persentase diskolorasi tertinggi adalah pada tanaman nomor 1 (25%), 2 (25%) dan 15 (25%) dan persentase

diskolorasi terendah 0% yaitu pada tanaman nomor 3. Sedangkan hasil persentase diskolorasi cukup rendah

(dibawah 10%) berjumlah 8 tanaman yaitu pada tanaman nomor 4, 8, 9,10,11, 12, 13 dan 14.

Berdasarkan hasil perhitungan gejala layu pada daun/LSI dan diskolorasi bonggol/RDI dengan skala tingkat keparahan penyakit (Lampiran 2) atau Disease Severity Index/DSI digunakan untuk menentukan status bibit pisang di areal Politenik Pertanian Negeri Samarinda dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 4 :Status ketahanan bibit pisang berdasarkan tingkat keparahan penyakit (Disease Severity Index/DSI) di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Skala DSI untuk LSI Skala DSI untuk RDI Status Ketahanan

2 2.8 Rentan

Dari tabel tersebut diatas hasil identifikasi status ketahanan beberapa jenis pisang diperoleh status ketahanan rentan.

B. PEMBAHASAN

Pengamatan terhadap gejala layu pada daun berdasarkan metode

Mak et al., (2004) yang dimodifikasi yaitu berdasarkan skor tingkat gejala

layu pada daun (Leaf Sympton Index/LSI). Sedangkan pada bonggol berdasarkan skor tingkat Diskolorasi perakaran (Rhizome Discoloration Index/RDI) bibit pisang. Skor gejala kemudian dihitung untuk mendapatkan

tingkat keparahan penyakit atau Disease Severity Index (DSI) untuk tingkat gejala layu pada daun/LSI dan tingkat diskolorasi perakaran/RDI. Tingkat keparahan penyakit menunjukan perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Tingkat keparahan penyakit dihitung untuk mengetahui seberapa besar kerusakan tanaman oleh serangan patogen pada tanaman. Pengamatan tingkat keparahan penyakit untuk gejala layu pada daun dilakukan selama 2 minggu (14 hari) dengan pengamatan rutin 10 hari dan mengamati 2 pohon perhari. Begitu juga untuk penentuan skor kelayuan dan skor diskolorasi dijadikan acuan kuantitatif untuk menghitung tingkat keparahan penyakti pada masing-masing perlakuan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada tabel 2 terhadap tanaman yang teridentifikasi gejala layu fusarium mulai muncul sebagai akibat infeksi jamur patogen. Identifikasi terlihat pada tanaman nomor 2, 7, 10 dan 15 menghasilkan skor 3 yaitu kebanyakan atau semua daun bergaris luas /menguning / layu. Sedangkan pada tanaman nomor 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12 dan 14 yang terlihat lebih mendominasi ini berada pada skor 2 yaitu 3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu. Lalu tanaman yang berada pada skor 0 dan 1 hanya terdapat pada tanaman dengan nomor 3, 4 dan 13 saja yaitu daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/ layu. Pada tanaman dengan skor 0 dengan keterangan tidak ada garis atau daun menguning/layu (tanaman sehat).

25

Identifikasi yang dilakukan terhadap 15 tanaman pisang selain pengamatan terhadap gejala layu fusarium adalah mengukur tingkat ketahanan bonggol bibit pisang. Pada tanaman yang sakit bila dilakukan irisan melintang dan membujur pada bagian batang semu dan bonggol menunjukkan adanya jaringan yang coklat kehitaman. Keadan ini disebut diskolorasi bonggol. Hasil identifikasi diskolorasi bibit pisang pada dilihat pada tabel 3.

Hasil pengamatan secara visual terhadap bibit pisang yang telah dibelah pada seluruh tanaman menunjukkan adanya kecenderungan semakin luas bonggol maka diskolorasinya juga semakin besar seperti yang ditunjukkan pada tanaman nomor 2 dan nomor 7. Pada kedua tanaman tersebut diperoleh rata-rata diskolorasi 100 mm2 dan 70 mm2 dengan presentasi diskolorasi 25% dan 17,5%. Keduanya merupakan presentasi diskolorasi terbesar dari 15 tanaman yang diidentifikasi. Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh tanaman nomor 3 yang mempunyai ukuran bonggol cukup luas yaitu luas bonggol 300 mm2 dimana pada saat dibelah tidak terdapat diskolorasi (0) sedangkan pada tanaman 2 yaitu dengan luas bonggol 375 mm2 hanya terdapat luas diskolorasi 35 mm2 dengan presentasi diskolorasi 9,3%. Hal ini duga karena adanya luka pada akar tanaman. Menurut Thurston (1998) adanya luka mekanik pada akar akan memproduksi asam amino sebagai stimulus perkecambahan dan pertumbuhan spora. Luka merupakan jalan bagi jamur untuk masuk

kejaringan pengangkut, sehingga menimbulkan nekrotik pada bonggol. Jamur kemjudian tumbuh diluas jaringan pengangkut, membentuk konidium sebanyak-banyaknya dan memproduksi klamidospora yang akan kembali ke tanah saat tanaman mati dan membusuk.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan skala tingkat keparahan penyakit atau Disease Severity Index/DSI (tabel 4) yang digunakan untuk menentukan status ketahanan tanaman pisang hasil identifikasi di areal kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa status ketahanan tergolong rentan.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit layu fusarium seperti sistem budidaya yang dilakukan belum tepat contohnya penggunaan bibit tanaman yang sudah tertular (sakit), penularan melalui alat-alat pertanian, kondisi lingkungan diatas (suhu dan kelembaban) didalam tanah (kesuburan/kekurangan unsur hara) dan tingkat kerentanan tanaman itu sendiri, cara pengendalian yang kurang tepat serta virulensi dari jamur Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc).

Menurut Semangun (2002) Jamur Foc merupakan patogen yang saprofitik dalam jaringan tanaman yang terinfeksi yang membusuk. Inokulumnya terdiri dari makrokonidium, mikrokonidium, klamidospora dan mkiselium. Jamur dapat bertahan di dalam tanah dengan klamidosporanya sampai beberapa tahun. Populasi patogen di dalam tanah secara alami

27

berkurang, hingga 2-3 tahun setelah tanaman inang tidak ada, populasi yang ditemukan sangat sedikit tetapi cukup untuk menginfeksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil identifikasi status ketahanan beberapa tanaman pisang terhadap penyakit Layu fusarium disekitar Politeknik Pertanian Negeri Samarinda diperoleh status ketahanan rentan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan cara pengendalian terpadu terhadap penyakit layu fusarium agar tidak menyebar lebih luas lagi.

2. Untuk mengetahui secara pasti ketahanan masing-masing jenis pisang perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan inokulasi penyakit dan identifikasi ketahanan secara genetis.

28

DAFTAR PUSTAKA

Basri, H. 1992. Ekologi Tanaman. Rajawali Press, Jakarta.

Brown, J.F dan H. J. Ogle. 1997. Fungal disease and their control. In: J. F. Brown dan H. J. Ogle (Eds). Plant Pathogens and Plant Disease.

Cahyono, B. 2002. Pisang Usaha Tani dan Penanganan Pascapanen. Yogyakarta, Kanisius.

Dwidjosepoetro. 1994. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Jakarta : Gramedia Goldsworthy dan Fisher. 1992. Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik. UGM

PRESS, Yogyakarta.

Mak C, Ho YW, Liew KW, Asif JM. 2004. Biotechnology and in vitro

mutagenesis for banana improvement. In: Jain SM, Swennen R (eds).

Banana Improvement: Cellular, Molecular Biology, and Induced Mutations.

Enfield: Sci Pub, Inc. p 51-68.

Nugroho, H. 2002. Pengendalian Penyakit Layu Tanaman Pisang Cavendish di Perkebunan Pisang PT. Nusantara Tropical Fruit Lampung. Mencegah Kepunahan Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Padang, 22 Oktober 2002.

Pegg, K. G., and Langdon, P. W. 1986. Fusarium wilt (Panama disease) : A Review. In G. J. Persley. and E. A. Langse (Eds). Banana and Plaintain Breeding Strategis. Proceeding of an International Workshop Held at Cairns, Australia. 13 Oct, 1986.

Peng, H.X.K. Sivashitamparama, D.W. Turner, 1999. Chlamydospore germination and fusarium oxysporumwilt of banana planlets in suppressive and conducive soils are effected by physical and chemical factors. Soil Biology and Biochemistry.

Rahmat. R, H, 1999. Usaha Tani PISANG. Kanisius, Deresan – Yogyakarta. Rusbandi, I., 1988. Laboratory Guide for identification of plant pathogenic

bacteria. Second Edition. APS Press. St. Paul, Minnesota.

Sahlan dan Nurhadi. 1994. Inventarisasi Penyakit Pisang di Sentra Produksi. Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Lampung. Jurnal Penelitian Holtikultura 6(3): 36-44.

Satuhu, S. dan A. Supriyadi. 1994. PISANG : Budidaya, Pengolahan dan Prospek Pasar. Penebar Swadaya, Jakarta.

Semangun, H. 2004. Penyakit-penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sivanami, E. and Gnanamanickam, S. S. 1987. Biological control of Fusarium oxysporum f.sp. cubense in banana by inoculation with Pseodomanas fluorescens. Plants and soil.

Su, H. J., S. C. Hwang, & W. H. Ko. 1986. Fusarium wilt of Cavendish bananas in Taiwan. Plant disease.

Thurston, H.D. 1998. Tropical Plant Diseases 2nd edition. APS Press, Minnesota.

31 p • Tan 1 = x 100 = 25 % • Tan 2 = x 100 = 25 % • Tan 3 = 0 % • Tan 4 = x 100 = 2 % • Tan 5 = x 100 = 12.5 % • Tan 6 = x 100 = 11.4 % • Tan 7 = x 100 = 17.5 % • Tan 8 = x 100 = 9.6 % • Tan 9 = x 100 = 7.4 % • Tan 10 = x 100 = 8.7 % • Tan 11 = x 100 = 8.9 % • Tan 12 = x 100 = 4.4 % • Tan 13 = x 100 = 2.4 % • Tan 14 = x 100 = 7.4 % • Tan 15 = x 100 = 25 % 50 200

Lampiran 1. Perhitungan tingkat diskolorasi bonggol

100 400 5 250 25 280 10 225 5 210 20 270 50 200 50 400 40 350 70 400 25 260 20 270 20 230

Lampiran 2. Cara perhitungan tingkat keparahan penyakit/ Desease Disease Severity Index (DSI).

Rumus Tingkat keparahan Penyakit :

Diketahui : - Jumlah Skor LSI = 30 - Jumlah Skor RDI = 42 - Tanaman yang di uji = 15 Perhitungan :

Skala DSI untuk LSI =

= 2

Skala DSI untuk RDI =

= 2.8

∑ (Skor x tanaman pada skor tersebut)

∑ tanaman yang diperlakukan (diuji)

DSI

30 15

42 15

33

Lampiran 3 . Dokumentasi hasil penelitian identifikasi Ketahanan terhadap penyakit layu fusarium

Gambar 1 : Tanaman 4 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “MODERAT ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 1 (Daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/ layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 2% yang tergolong kedalam skor 2 (Sampai dengan 5 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

Gambar 2 : Tanaman 13 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “MODERAT ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 1 (Daun terbawah sedikit bergaris dan/atau menguning/ layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 2.4% yang tergolong kedalam skor 2 (Sampai dengan 5 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

35

Gambar 3 : Tanaman 1 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “RENTAN”, terlihat melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 2 (3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu ). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 25% yang tergolong kedalam skor 4 (21-50 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

Gambar 4 : Tanaman 12 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “RENTAN ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 2 (3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 4.4% yang tergolong kedalam skor 2 (Sampai dengan 5 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

37

Gambar 5 : Tanaman 9 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “RENTAN”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 2 (3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 7.4% yang tergolong kedalam skor 3 (6-20 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

Gambar 6 : Tanaman 11 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “RENTAN ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 2 (3 daun terbawah bergaris dan/atau menguning/ layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 8.9% yang tergolong kedalam skor 3 (6-20 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

39

Gambar 7 : Tanaman 2 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “SANGAT RENTAN ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 3 (kebanyakan atau semua daun bergaris luas/ menguning/layu). Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 25% yang tergolong kedalam skor 4 (21-50 % diskolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).

Gambar 8 : Tanaman 15 teridentifikasi dengan status ketahanan bibit “SANGAT RENTAN ”, melalui Pengamatan terhadap Gejala pada Daun atau Leaf symptom index (LSI) dengan skor 3 (kebanyakan atau semua daun bergaris luas/ menguning/layu) Sedangkan pada Persentase diskolorasi bonggol bibit pisang teridentifikasi bahwa Diskolorasi pada bonggol mencapai 25% yang tergolong kedalam skor 4 (21-50 % dis kolorasi pada bonggol) yang termasuk pada gejala Rhizome Discoloration Index (RDI).