2.1 Bio-ekologi Rusa Timor

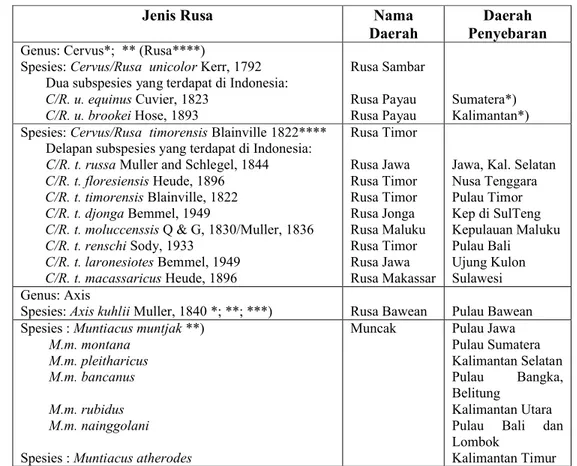

Rusa timor merupakan salah satu dari empat spesies rusa asli Indonesia, yakni rusa sambar, rusa bawean, dan muncak. Rusa timor di Indonesia memiliki delapan sub spesies dengan pola penyebaran seperti terlihat pada Tabel 1.

Menurut Schroder (1976) yang dikutip oleh Semiadi dan Nugraha (2004) serta Garsetiasih dan Takandjandji (2006), rusa timor termasuk termasuk spesies Cervus timorensis. Namun dalam IUCN (2008) dikatakan, nama ilmiah rusa timor adalah Rusa timorensis Blainville, 1822. Sedangkan nama yang umum dikenal adalah rusa jawa atau rusa timor dengan nama ilmiah Cervus timorensis.

Morfologi rusa timor menurut Schroder (1976); Reyes (2002); Semiadi dan Nugraha (2004), mempunyai ukuran tubuh yang kecil, tungkai pendek, ekor panjang, dahi cekung, gigi seri relatif besar, dan bulu atau rambut berwarna coklat kekuning-kuningan. Rusa jantan memiliki ranggah yang relatif besar, ramping, panjang dan bercabang. Cabang yang pertama mengarah ke depan, cabang belakang kedua terletak pada satu garis dengan cabang belakang pertama, cabang belakang kedua lebih panjang dari cabang depan kedua, cabang belakang kedua kiri dan kanan terlihat sejajar. Berat badan rusa timor dapat mencapai 100 kg; 60 kg; 31,5–70,0 kg pada rusa jantan; 152 kg pada jantan dan betina 74 kg; 40–120 kg; dan 120 kg (Thohari et al. 1991, Jacoeb dan Wiryosuhanto 1994, Takandjandji dan Garsetiasih 2002, Reyes 2002, Semiadi dan Nugraha 2004 serta Illawara 2006).

Penyebaran rusa timor hampir meliputi seluruh Indonesia, kecuali Sumatera, Kalimantan, Papua dan beberapa pulau di Maluku. Menurut Semiadi dan Nugraha (2004); Semiadi (2006) dan Grubb (2007), pada zaman Belanda sekitar tahun 1928-an banyak rusa timor yang dibawa ke luar habitat aslinya termasuk ke Papua. Rusa timor yang dibawa ke Papua merupakan sub spesies dari rusa timor yang berasal dari Maluku (Rusa timorensis moluccenssis Muller 1836). Pada habitat yang baru, rusa timor berkembangbiak dengan pesat bahkan menjadi hama bagi penduduk di sekitarnya. Rusa timor di Kalimantan, berasal dari anak jenis

rusa timor di Nusa Tenggara Timur yang dibawa oleh tentara dari Timor Timur pada tahun 1980-an (Semiadi 2006). Spesies dan sub spesies rusa yang menyebar di seluruh Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesies dan subspesies rusa di Indonesia

Jenis Rusa Nama

Daerah

Daerah Penyebaran Genus: Cervus*; ** (Rusa****)

Spesies: Cervus/Rusa unicolor Kerr, 1792 Dua subspesies yang terdapat di Indonesia:

C/R. u. equinus Cuvier, 1823 C/R. u. brookei Hose, 1893

Rusa Sambar

Rusa Payau

Rusa Payau Sumatera*)Kalimantan*) Spesies: Cervus/Rusa timorensis Blainville 1822****

Delapan subspesies yang terdapat di Indonesia:

C/R. t. russa Muller and Schlegel, 1844 C/R. t. floresiensis Heude, 1896 C/R. t. timorensis Blainville, 1822 C/R. t. djonga Bemmel, 1949

C/R. t. moluccenssis Q & G, 1830/Muller, 1836 C/R. t. renschi Sody, 1933 C/R. t. laronesiotes Bemmel, 1949 C/R. t. macassaricus Heude, 1896 Rusa Timor Rusa Jawa Rusa Timor Rusa Timor Rusa Jonga Rusa Maluku Rusa Timor Rusa Jawa Rusa Makassar

Jawa, Kal. Selatan Nusa Tenggara Pulau Timor Kep di SulTeng Kepulauan Maluku Pulau Bali Ujung Kulon Sulawesi Genus: Axis

Spesies: Axis kuhlii Muller, 1840 *; **; ***) Rusa Bawean Pulau Bawean Spesies : Muntiacus muntjak **)

M.m. montana M.m. pleitharicus M.m. bancanus M.m. rubidus M.m. nainggolani

Spesies : Muntiacus atherodes

Muncak Pulau Jawa Pulau Sumatera Kalimantan Selatan Pulau Bangka, Belitung

Kalimantan Utara Pulau Bali dan Lombok

Kalimantan Timur Sumber: *) Schroder (1976); **) Semiadi dan Nugraha (2004); ***) Semiadi (2006); ****) IUCN

(2008).

Riney (1982) mendeskripsikan habitat terbagi atas komponen pakan, perlindungan, dan faktor-faktor lingkungan (air, iklim, topografi, hidrologi, tanah) atau dapat dikatakan bahwa komponen habitat meliputi pakan, pelindung, air, dan ruang. Pakan merupakan komponen habitat yang paling nyata karena perkembangan populasi di alam maupun di penangkaran akan berhubungan erat dengan pakan yang berkualitas.

Ketersediaan pakan berhubungan erat dengan perubahan musim, terutama pada daerah semi arid dimana pada musim hujan pakan berlimpah dan pada musim kemarau terjadi kekurangan pakan. Oleh karena itu pakan merupakan faktor pembatas apabila terjadi kekurangan pakan dan rendahnya kualitas pakan.

Daya dukung habitat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan pakan. Daya dukung adalah jumlah individu satwa dengan kualitas tertentu yang dapat didukung oleh habitat tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya habitat (Bailey 1984).

Habitat yang disukai rusa timor adalah hutan yang terbuka, padang rumput, savana, semak, bahkan sering dijumpai juga pada aliran sungai (sumber air) dan daerah yang berawa (Garsetiasih 1996). Apabila berada di padang rumput rusa termasuk grasser sedangkan pada areal semak dan hutan, rusa merupakan browser (Hoogerwerf 1970; Semiadi dan Nugraha 2004 serta IUCN 2008). Sebagai satwa herbivora, rusa timor mengkonsumsi berbagai jenis rumput, herba dan buah-buahan yang jatuh di permukaan tanah. Rusa timor di SM Pulau Menipo di NTT, memanfaatkan tegakan lontar dan hutan bakau sebagai tempat beristirahat (Sutrisno 1993).

Cover merupakan komponen habitat yang mampu memberikan perlindungan dari cuaca, predator atau kondisi yang lebih baik dan menguntungkan. Vegetasi merupakan cover penting dalam kehidupan satwa, karena bukan hanya pakan saja yang termasuk didalamnya tetapi perlindungan terhadap cuaca dan predator juga merupakan bagian dari fungsi vegetasi. Sedangkan air dibutuhkan oleh satwa untuk proses metabolisme dalam tubuh. Kebutuhan satwa akan air bervariasi tergantung kondisi habitat. Sedangkan ruang digunakan untuk mendapatkan pakan, pelindung, air dan tempat berkembangbiak. Luas ruangan dalam habitat tergantung pada besarnya jenis satwa.

Pengetahuan tentang perilaku satwa sangat diperlukan untuk menentukan tindakan dalam pengelolaan populasi dan habitat. Suratmo (1979) dan Sukriyadi (2006) mendefinisikan perilaku sebagai reaksi atau ekspresi yang disebabkan oleh adanya rangsangan atau stimulus yang mempengaruhinya, antara lain rangsangan dari dalam tubuh satwa (faktor fisiologis seperti sekresi hormon dan faktor motivasi dorongan atau insentif sebagai akibat aktivitas perangsang mekanisme syaraf), rangsangan dari luar (seperti suara, pandangan, tenaga mekanis dan rangsangan kimia).

Rusa timor lebih aktif pada waktu siang hari (diurnal) daripada malam hari (Thohari et al. 1991). Walaupun rusa timor bukan merupakan satwa yang aktif pada malam hari (nocturnal), namun rusa timor dapat berubah sifat menjadi nocturnal apabila kondisinya terganggu atau diperlukan untuk adaptasi. Oleh karena itu, rusa timor merupakan salah satu jenis rusa yang mudah bereproduksi karena mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitat.

Perilaku makan pada rusa timor merupakan rangkaian dari gerakan yang dilakukan dalam hal mencari, memilih, mengambil dan memasukkan ke dalam mulut, mengunyah, menelan, serta pengunyahan dan penelanan kembali (ruminasi). Perilaku makan satwa dibagi dalam tiga bagian yaitu menjelajah (exploring), istirahat dan ruminasi (Sukriyadi 2006). Sedangkan menurut Semiadi (2006), aktivitas mencari makan pada satwa dikategorikan ke dalam tiga bagian yakni merumput (grazing), ruminasi (ruminating), dan istirahat (resting). Menurut Wodzicka-Tomaszewka et al. (1991), perilaku makan dalam hubungannya dengan penggunaan waktu tergantung pada spesies, status fisiologis, iklim, tipe pakan dan persediaannya.

Perilaku seksual dilakukan untuk meningkatkan populasi, dan dimulai dari awal sebelum perkawinan sampai perkawinan berakhir. Sebelum perkawinan aktual terjadi, rusa jantan melakukan penciuman pada betina yang sedang estrus, terutama pada urine yang dikeluarkan dan bagian vulva. Apabila terjadi respon dari betina, barulah terjadi kopulasi. Perkawinan pada rusa timor di penangkaran NTT berlangsung cepat, yakni ± 5 detik (Takandjandji dan Sinaga 1995).

Rusa termasuk satwa yang hidup berkelompok antara 5-10 ekor sampai 20 ekor, namun apabila berada di padang penggembalaan kelompok rusa dapat mencapai 75-100 ekor atau lebih dalam setiap aktivitas. Kelompok rusa terdiri dari induk (jantan dan betina deasa), anak rusa dan remaja. Perilaku sosial dilakukan dengan cara saling berinteraksi antar kelompok. Hubungan sosial lebih sering terlihat pada induk dan anak terutama pada saat anak baru dilahirkan. Tingkat kedekatan induk pada anak mulai berkurang sejalan dengan pertambahan umur anak.

Reproduksi merupakan kunci utama dalam penangkaran karena berhubungan erat dengan perkembangan populasi. Apabila reproduksi baik, populasi dan produksi dapat ditingkatkan dan pengaturan perkawinan dapat dilakukan dengan tepat sehingga populasi serta produktivitas menjadi lebih baik.

Rusa timor merupakan satwa yang perkawinannya bersifat poligamus yakni seekor pejantan dapat mengawini beberapa ekor betina dalam satu siklus perkawinan. Sub spesies ini mempunyai tingkat reproduksi tinggi dimana dengan pemeliharaan yang baik, persentase kelahiran anak yang dihasilkan berkisar antara 85-96,07% (Takandjandji dan Sinaga 1995; Semiadi dan Nugraha 2004).

Penangkaran rusa akan berhasil apabila pakan yang diberikan mempunyai kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik. Hal ini karena pakan berhubungan erat dengan perkembangbiakan rusa. Sebagai hewan ruminansia, rusa secara umum mengkonsumsi pakan yang terdiri dari rumput-rumputan, pucuk daun, tumbuhan muda dan konsentrat. Kualitas dan kuantitas pakan yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan jenis kelamin, umur, status fisiologis, dan musim.

Menurut Takandjandji dan Garsetiasih (2002), pakan yang diberikan pada rusa timor di penangkaran di NTT terdiri dari rumput, legum dan makanan penguat berupa dedak padi. Jenis pakan tersebut adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum), king grass (Pennisetum purpuphoides), turi (Sesbania grandiflora), lamtoro (Leucaena leucocephalla), beringin (Ficus benjamina), kabesak (Acacia leucophloea), name (Pipturus argenteus), dan busi (Melochia umbellata). Pemberian pakan didasarkan pada berat badan rusa, yakni 10% x berat badan x 2. Maksud dikalikan dua adalah memperhitungkan jumlah hijauan yang tidak dimakan karena pakan telah tua, tidak palatable, kotor dan terinjak-injak, serta telah bercampur dengan faeces (kotoran) atau urine (air kencing). Sebagai perangsang nafsu makan dan untuk memenuhi kebutuhan mineral, pemberian pakan rusa di penangkaran selalu disertai dengan pemberian garam. Pakan rusa selain rumput-rumputan dan hijauan, diberikan juga pakan tambahan lain berupa konsentrat, sayur-mayur, umbi-umbian, limbah pertanian, dan limbah restoran (Semiadi dan Nugraha 2004).

2.2 Penangkaran Rusa Timor

Penangkaran adalah suatu kegiatan untuk mengembangbiakan satwaliar yang bertujuan untuk memperbanyak populasi dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik sehingga kelestarian dan keberadaan jenis satwa dapat dipertahankan di habitat alamnya (Thohari et al. 1991). Penangkaran satwaliar merupakan salah satu program pelestarian dan pemanfaatan untuk tujuan konservasi dan ekonomi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis yang dilindungi telah dilakukan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pengurusan ijin pemanfaatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi, atau lembaga konservasi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis satwa yang memiliki nilai ekonomis, terutama dari jenis rusa timor, sudah banyak dilakukan melalui penangkaran di Indonesia. Penangkaran merupakan salah satu upaya konservasi jenis dan populasi, melalui pengembangbiakan dan pembesaran rusa dengan tetap memperhatikan kemurnian jenis sampai pada keturunan pertama (F1). Manfaat yang diperoleh, selain aspek konservasi adalah objek eko-wisata (keunikan dan keindahannya) dan objek berburu untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani serta hasil ikutan lainnya (keturunan ke-2/F2 dan seterusnya). Hasil penangkaran rusa juga memiliki prospek untuk dikembangkan dalam skala budidaya komersial, sehingga fungsi hutan sebagai sumber pangan dapat terpenuhi.

Sistem penangkaran rusa umumnya terbagi atas tiga, yakni sistem terkurung (pembiakan) yang dilakukan secara intensif, semi terkurung (semi-intensif), dan bebas (ekstensif). Ketiga sistem tersebut sangat tergantung pada ketersediaan biaya dan lahan yang tersedia.

Sistem intensif atau terkurung adalah sistem pembiakan yang dilakukan dalam kandang terbatas dan seluruh kebutuhan hidup rusa termasuk kebutuhan ruangan, pakan, tempat berlindung, kesehatan, dan reproduksi diatur oleh manusia. Pakan diberikan dari luar areal penangkaran dengan cara pengaritan (cut and carry). Sistem ini disebut juga sebagai sistem farming, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem usaha tani yang dilakukan untuk memproduksi rusa dalam areal yang dikelilingi pagar. Sistem ini sering juga didefinisikan sebagai kegiatan memproduksi bibit rusa, kemudian melepaskan bibit ke areal yang lebih luas dan selanjutnya menangkap kembali hasilnya untuk dijual sebagai produk penangkaran.

Sistem semi terkurung atau semi intensif dilakukan dengan cara rusa dipelihara pada suatu areal yang luas dan dikelilingi pagar, dan dibiarkan merumput sendiri walaupun kadang-kadang pakan disuplai dari luar apabila pakan di dalam tidak mencukupi. Sistem ini disebut juga sebagai sistem mini ranching.

Sistem bebas adalah sistem penangkaran rusa yang dilakukan secara ekstensif dalam suatu areal yang luas dan berpagar. Rusa dibiarkan merumput secara alami tanpa ada campur tangan manusia kecuali mengontrol dan mengatur daya dukung (Sumanto 2006). Sistem ini biasa disebut dengan sistem ranching, tetapi ada juga yang menyebut sistem pembesaran. Pembesaran dalam hal ini berarti upaya pemeliharaan, pembesaran, dan penggemukkan rusa. Namun apapun sistem penangkaran yang dilakukan, semuanya tergantung pada ketersediaan biaya, luas lahan, tenaga kerja, jenis dan jumlah rusa yang ditangkar, dan tujuan penangkaran.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penangkaran rusa timor, adalah bangunan (rumah jaga, pos jaga, gudang pakan dan alat), kandang sesuai status fisiologis (kandang kawin, bunting dan menyusui, anak jantan yang baru disapih, anak betina yang baru disapih, transit dan adaptasi, penelitian, dan kandang jepit), pagar (luar dan dalam), areal penanaman pakan, kelengkapan penangkaran (shelter, tempat makan, tempat minum, saluran air, menara air) dan jalan kontrol.

Menurut Thohari et al. (1991), pengelolaan penangkaran dengan cara intensif memerlukan sarana dan prasarana seperti kandang terdiri dari kandang

karantina, induk, pejantan, anakan, dan kandang terminal. Sarana pendukung yang perlu dibangun di dalam areal perkandangan adalah instalasi air, peneduh, pemagaran sepanjang batas kandang, serta jalur koridor yang menghubungkan kandang anak, induk dan pejantan.

Teknik penangkaran terdiri atas adaptasi, pengembangbiakan, seleksi bibit, kesehatan, pakan, dan paddock (Thohari et al. 1991). Sedangkan Semiadi dan Nugraha (2004) mengatakan, teknik penangkaran rusa dapat dilakukan dengan cara diikat seperti kambing, dikandangkan, atau dilepas di dalam pedok.

Reproduksi adalah suatu proses biologi yang terjadi antara jantan dan betina dengan tujuan untuk membentuk satu individu baru di dalam kehidupannya. Indikator yang digunakan untuk menilai reproduksi rusa adalah pengamatan lama dan siklus berahi, umur dewasa kelamin atau pubertas, perkawinan (umur, lama, frekuensi), umur dan periode kebuntingan, kelahiran (umur, interval, prosentase), prosentase kematian, dan lama menyusui. Apabila perkawinan dilakukan pada saat pubertas, induk akan sulit melahirkan bahkan anak yang dilahirkan cenderung lemah, kurang sehat, dan cenderung memiliki berat lahir yang rendah, pertumbuhan induk akan kerdil karena organ-organ reproduksi belum berkembang secara sempurna (Takandjandji dan Sutrisno 2006).

Hasil penelitian Takandjandji et al. (1998) pada rusa timor di penangkaran Oilsonbai, NTT melaporkan rata-rata lama berahi 2,2 hari dengan siklus 20,3 hari. Dewasa kelamin atau pubertas pada rusa jantan 8 bulan dan rusa betina 8,13 bulan. Umur perkawinan pertama pada rusa jantan 12,7 bulan dan pada betina 15,3 bulan. Umur kebuntingan pertama 17 bulan dengan lama bunting 8,4 bulan dan umur beranak pertama 25,5 bulan dengan jarak kelahiran pertama dan kedua 13,25 bulan. Lama menyusui 4 bulan dengan tingkat pertambahan anak rusa yang lahir per tahun 0,8 ekor dan ratio kelamin anak yang lahir antara jantan dan betina 1:1,3 ekor. Persentase kelahiran sebesar 96,07% dan tingkat kematian 17,25%. 2.3 Nilai Ekonomi

Rusa merupakan komoditi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, antara lain daging, kulit, velvet, ranggah, testis, dan jeroan. Daging rusa dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani, yang banyak diminati

masyarakat karena mempunyai serat yang halus serta kandungan lemak dan kolesterol yang rendah, kadar protein daging rusa 21,1% dan kadar lemak 7% (Putri 2002) sedangkan kandungan kolesterol daging rusa sebesar 58 mg/100 gram (Semiadi dan Nugraha 2004). Kandungan gizi dalam daging rusa relatif lebih tinggi dan kolesterol lebih rendah dibandingkan dengan daging ternak konvensional lainnya. Harga daging rusa (venison) mahal dan paling banyak dicari orang karena 50–55% polyunsaturated (bukan lemak jenuh) (Anderson 1984; Semiadi 2006). Cita rasa daging rusa lebih enak dibandingkan dengan daging ternak yang biasa dikonsumsi karena seratnya halus, kandungan kolesterol rendah, lebih lezat, dan mudah dicerna. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka mengkonsumsi daging rusa dibandingkan daging lainnya. Tingkat kesukaan masyarakat di Desa Api-api dan di daerah Balikpapan terhadap daging rusa sebesar 26% sedangkan daging sapi 62%. Oleh karena itu, masyarakat lebih senang mengkonsumsi daging rusa karena harganya lebih murah dibandingkan dengan daging sapi atau kambing (Ma’ruf et al. 2005). Berdasarkan selera atau keinginan pengunjung restoran di kota-kota besar, 84,2% pengunjung yang berkeinginan mencicipi menu hidangan rusa dan sebanyak 44,4% pernah menyantap sajian sate dan steak daging rusa yang umumnya didatangkan dari luar negeri, seperti New Zealand (Mukhtar 1996).

Produk rusa selain daging, dapat dibedakan dalam empat kelompok yaitu kulit, jeroan, perhiasan, dan obat-obatan oriental. Kulit rusa merupakan bahan baku kerajinan kulit seperti dompet, jaket dan sepatu yang memiliki harga jual tinggi dibandingkan dengan kulit ternak lainnya karena sifatnya yang kuat dan lentur. Produk rusa berupa kulit diekspor ke Jerman dan diolah menjadi pakaian berkualitas tinggi seperti celana pendek (Ma’ruf et al. 2005).

Velvet atau ranggah yang masih muda dan ranggah keras dapat dijadikan sebagai komoditas ekonomi. Velvet tumbuh dari substrat tulang rawan yang pada bagian luarnya mengandung pembuluh darah dan jaringan vaskuler, yang dapat dijadikan sebagai bahan baku obat tradisional (Ma’ruf, et al. 2005). Velvet dapat dijadikan sebagai bahan tradisional pada obat-obatan oriental, tonik, dan makanan. Beberapa bangsa di Asia mengatakan, velvet mengandung bahan perangsang dan yang sering menggunakan adalah Cina dan Uni Soviet.

Penggunaan produk ini sudah sejak 2000 tahun yang lalu, yang dikenal dengan nama Traditional Chinese Medicine (TCM). Menurut para tabib tersebut dalam beberapa tulisan bahwa kemanjuran mengkonsumsi velvet adalah dapat meningkatkan metabolisme tubuh, dan telah dibuktikan secara ilmiah.

Beberapa kemanjuran dari racikan velvet oleh para tabib dari Cina antara lain adalah memperlambat proses impotensi atau sebagai obat kuat dan mempercepat proses penghilangan keletihan (Semiadi dan Nugraha 2004). Velvet mengandung mineral, antara lain kalsium, kalium, magnesium, natrium, phosphor, cobalt, cuprum, ferrous, mangan, dan selenium sehingga kapsulnya dapat dipakai sebagai obat aprodhisica yaitu perangsang libido. Velvet di Cina digunakan sebagai tonik pasca melahirkan ((Takandjandji dan Handoko 2005). Ekstrak velvet digunakan sebagai obat peluntur yang disebut “pantokrin” dan telah dipasarkan secara bebas, di Cina dan Jepang.

Cara pengolahan velvet ada tiga macam, yaitu dalam bentuk keripik, tepung, dan cairan (Semiadi dan Nugraha 2004). Bentuk keripik dilakukan dengan cara mengiris tipis velvet seperti keripik singkong, kemudian dijemur sampai kering atau dikeringkan dalam oven, dan dikonsumsi. Bentuk tepung dilakukan dengan cara velvet diiris tipis, dikeringkan, ditumbuk hingga halus seperti tepung, diayak, kemudian dimasukkan dalam kapsul dan dikonsumsi. Jumlah tepung velvet dalam kapsul 250-350 gram/kapsul. Sedangkan bentuk cairan dilakukan dengan cara mengekstrak menggunakan alkohol. Hasil ekstraksi alkohol dalam bentuk cair di Jepang, disebut Pantocrin atau Rulondin dan di Rusia disebut Rantarin. Oleh karena manfaat velvet cukup tinggi, maka nilai jualnya ikut melambung tinggi terutama bagi para tabib yang berasal dari Cina. Harga jual velvet yang sudah dikeringkan dan dijadikan emping dapat mencapai US $ 120/kg (Garsetiasih dan Takandjandji 2006).

Produk rusa berupa ranggah yang keras dalam bentuk utuh atau lengkap, dapat dijadikan souvenir yang biasa dijual di taman wisata dan kebun binatang. Ranggah rusa dapat dijadikan kancing, gagang pisau, bantalan trophy, mantel, pengikat taplak meja, gelang, jepit rambut, dan rak senjata berburu. Harga

ranggah tua yang telah dijadikan hiasan pada beberapa kota seperti di Bogor, berkisar antara Rp.250.000-Rp.750.000,-.

Produk samping yang lain dari rusa yang dapat dimanfaatkan adalah ekor, taring termasuk mata dan gigi, urat daging atau otot, hati, jantung, ginjal, penis, lidah, kaki, dan darah. Testis, dan foetus rusa yang masih berada di dalam kandungan induknya dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan atau jamu. Penis rusa dapat merampingkan tubuh dari kelebihan lemak dan daging tetapi harus dengan tulang tempat melekatnya penis lengkap dengan testis dan rambutnya. Harga penis tergantung panjang dan kebekuannya. Sedang anak rusa (foetus) yang berasal dari rusa betina bunting, merupakan produk yang paling laku di pasaran walaupun sulit ditemukan. Foetus tersebut dimasukkan dalam botol dan foetus tersebut tidak boleh rusak atau bentuknya harus utuh. Harga foetus tersebut cukup bagus di Jepang, terutama dari taxidermis (mengisi kulit binatang dengan kapas sehingga nampaknya seperti binatang hidup) untuk bantalan.

Kaki rusa dapat dijadikan tongkat bilyard. Jeroan seperti hati, lidah, dan jantung di Eropa dan Scandinavia diolah menjadi makanan khusus, tulang rusa dan bagian dari daging yang kurang disukai, termasuk leher, dan tulang iga dapat digunakan untuk soup dan gulai. Tulang rusa dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk fosfat (Hardjanto et al. 1991). Selanjutnya organ visceral (jeroan) rusa mempunyai prospek dalam bentuk soto babat yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Ma’ruf et al. 2005).

Taring lengkap dengan gigi dan mata rusa yang tidak berlubang, warna coklat dan yang berpasangan, harganya cukup tinggi, dimana dapat dibuat perhiasan seperti jepitan dasi, anting-anting, dan bross. Biasanya dibentuk seperti buah pohon oak yang dihiasi dengan daun oak lalu diikat dengan perak.

Ekor rusa dipercaya secara umum terutama bagi wanita Cina sebagai obat setelah melahirkan yang dapat merampingkan. Bagian yang paling berkhasiat dari ekor rusa terletak pada glandulanya yang berwarna hitam. Ekor dapat dibekukan, dikemas dan dijual dalam kemasan 2 ons dan 56 gram.

Urat daging atau otot rusa diambil dari bagian bawah kaki dengan cakar yang masih tetap menempel. Urat tersebut dikeringkan dan dikemas dalam

kantong polyethere. Kepala rusa termasuk bagian atas dari pedicle, dieksport dalam bentuk beku dari New Zealand.

2.4 Perencanaan Tapak

Peruntukan tapak, desain pembangunan lokasi, dan sarana prasarana dalam tapak merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan penangkaran rusa. Oleh karena itu, tahapan yang perlu dilakukan antara lain persiapan berupa pra konstruksi mencakup rancangan tapak (design engeneering), pembangunan konstruksi terdiri dari kegiatan penyiapan lahan atau lokasi, dan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan dalam penangkaran rusa, dan operasi mencakup kegiatan pemeliharaan atau pembiakan rusa, serta pemanfaatan produk atau jasa. Kegiatan dalam tahap persiapan adalah kajian kelayakan lokasi, menentukan, merumuskan, dan membuat master plan serta management plan. Luaran yang dihasilkan adalah dokumen tentang rencana pengembangan dan pengelolaan penangkaran rusa yang akan dijadikan sebagai acuan sehingga rancangan yang sistematis dan strategis sangat diperlukan oleh setiap pengelola penangkaran. Luaran yang dihasilkan dari tahapan konstruksi adalah bentuk penangkaran rusa sedangkan luaran yang dihasilkan dari tahapan operasi adalah bibit rusa, produk rusa, dan objek wisata. Perencanaan penangkaran rusa memerlukan desain atau rancangan yang sistematik, efisien, dan efektif sehingga diperoleh penangkaran rusa yang berkualitas. Kegiatan perencanaan mencakup petunjuk prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu, data dan informasi yang diperlukan, cara pengumpulan dan penganalisaan data, kebutuhan tenaga, biaya dan peralatan serta gambaran hasil yang diharapkan.

Perencanaan tapak merupakan suatu seni yang mengatur lingkungan fisik untuk mendukung perilaku penghuni, yaitu dengan penataan letak suatu fasilitas dalam suatu lanskap agar menghasilkan lingkungan yang harmonis, secara fungsional berguna serta indah secara estetis (Lynch 1981). Secara umum perencanaan tapak dapat dipertimbangkan sebagai suatu kesepakatan antara penyesuaian tapak untuk dicocokkan dengan program dan adaptasi pada tapak. Dalam perencanaan tapak, persyaratan-persyaratan pada programnya dilengkapi, ditempatkan dan dihubungkan satu sama lain dengan kerusakan minimum pada

tapak, kemudian diikuti dengan imajinasi serta kepekaan terhadap implikasi-implikasi pada analisis tapak (Laurie 1990). Perencanaan tapak terbagi dalam tiga tingkatan, yakni perencanaan tata guna lahan, mencakup skala nasional, regional atau yang lebih luas; perencanaan tapak, mencakup skala wilayah yang lebih kecil dengan maksud untuk mengetahui kegunaan tapak secara fungsional; dan perancangan detail lanskap, mencakup kegiatan seleksi komponen, bahan dan jenis tanaman serta kombinasinya sebagai pemecahan masalah yang dihadapi untuk memenuhi kualitas tapak yang sesuai dengan fungsi kegunaan yang direncanakan.

Menurut Turner (1986), tujuan perencanaan tapak adalah untuk menyelamatkan dan memperbaiki lanskap secara kolektif, membantu mempertemukan berbagai penggunaan yang berkompetisi dan menggabungkan ke dalam suatu tapak tanpa tidak terjadi pengrusakan alam dan sumberdaya kultural. Perencanaan lanskap didasarkan pada prinsip mempertahankan atau menciptakan karakter tapak yang menyenangkan dengan semua elemen atau bagian tapak dalam suatu keselarasan (Simonds 1983). Dalam hal ini proses perencanaan tapak meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintensis, dan master plan (Gold 1981). Akhir dari tahapan perencanaan adalah berupa konsep perencanaan tapak (site) yang didalamnya terdapat beberapa alternatif tata letak.

Pengumpulan data inventarisasi dan analisis yang sistematik merupakan dasar dari program perencanaan. Alternatif tidak dapat dikembangkan atau dipertimbangkan apabila tanpa didasarkan pada fakta yang ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Inventarisasi pada tingkat kawasan meliputi aspek-aspek bio-fisik seperti kondisi di dalam kawasan, iklim, bentukan lahan, hidrologi, kemiringan, tanah, vegetasi dan kondisi visual. Pembuatan suatu perencanaan tapak alami perlu melibatkan budaya pula, selain komponen kawasan yang meliputi lokasi, ukuran, bentuk, topografi, tanah, hidrologi, iklim dan bentukan tanah. Komponen budaya mencakup pemanfaatan lahan sebelumnya dan sekarang, fasilitas yang sudah ada, keindahan dan atribut sejarah (Austin 1984).

2.5 Perancangan Tapak

Perancangan tapak merupakan upaya pengaturan lahan secara kualitatif dan fungsional yang dicadangkan dalam perencanaan untuk beberapa tujuan sosial yang spesifik seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Menurut Thohari et al. (1991), perancangan tapak memerlukan beberapa informasi penting yang berhubungan dengan kegiatan penangkaran yang akan dilakukan, yakni kondisi tapak, perilaku, dan habitat rusa.

Penentuan tapak dapat dilakukan sebelum atau sesudah peruntukan tapak ditetapkan. Apabila penentuan tapak ditentukan sebelum peruntukan tapak ditetapkan, maka perlu penyesuaian antara peruntukan tapak dan kondisinya namun apabila penentuan tapak ditentukan sesudah peruntukan tapak ditetapkan, maka pemilihan alternatif tapak yang paling tepat.

Analisis studio dilakukan sebelum kegiatan survei lapangan, dengan maksud untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Analisis studio memerlukan peta topografi, vegetasi, tata guna lahan, pengembangan wilayah, hidrologi, dan tanah. Peta memberikan informasi pendahuluan tentang kelerengan, jenis tanah, sumber air, penutupan vegetasi, dan aksesibilitas. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan kendala bagi pengembangan selanjutnya, serta penentuan lokasi yang layak untuk berbagai peruntukan.

Pembuatan sketsa diperlukan untuk memahami keadaan lanskap pada lokasi penangkaran yang akan dikembangkan sehingga dapat menghemat waktu untuk kegiatan pengukuran di lapangan. Peta digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan sketsa. Hasil analisis studio dan pembuatan sketsa, akan diperoleh luas dan peruntukan yang layak sebagai alternatif pengembangan. Kegiatan survei lapangan meliputi persiapan bahan dan alat, pengumpulan data, dan pemahaman lanskap pada lokasi penangkaran rusa yang sesuai alternatif. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, kemudian ditentukan alternatif tapak yang paling sesuai dengan peruntukan, biaya, waktu serta tenaga.

Keberadaan desain, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, minimal dampak yang menarik bagi

setiap orang yang melihatnya. Pembuatan desain memiliki etika yang berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Perkembangan suatu pembangunan selalu diiringi dengan permasalahan ekologi lingkungan. Oleh karena itu, dalam dunia praktek desain, perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Desain akan menjadi tidak bermakna dan berada dalam posisi yang sangat lemah apabila tidak ditunjang oleh lingkungan yang mendukung keberadaan desain. Terutama apabila desain tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi keberadaan kehidupan lingkungan sekitar. Hal tersebut akan berpengaruh pada keberadaan tapak yang ditempati dan juga terhadap lingkungan sekitarnya. Suatu tapak dapat dinilai baik, apabila komposisi fisik (topografi, kemiringan) dapat menimbulkan kesan indah dan alamiah, serta penghuni tapak dan lingkungan sekitar dapat merasakan kenyamanan (Alinda 2008).

Desain penangkaran rusa akan mempengaruhi kehidupan rusa dalam suatu periode tertentu dan akan menjadi sebuah cerminan atau petunjuk teknis yang akan digunakan oleh orang banyak, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pembuatan desain penangkaran harus memiliki daya kreasi yang tinggi, dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Setiap tapak yang terpilih, dibuat desain sesuai fungsi dari sarana prasarana yang diperlukan dengan mempertimbangkan luas tapak, sifat tanah, geologi, hidrologi, iklim, curah hujan, topografi, dan vegetasi terutama dalam menentukan kebutuhan ruang, tata letak, dan desain sarana prasarana (Hakim dan Utomo 2003).

Bentuk dan wujud perancangan akan timbul dari kendala-kendala dan potensi yang dimiliki tapak serta perumusan yang jelas atas masalah perancangan. Menurut MacKinnon et al. (1993), prinsip dan petunjuk dalam membuat dan mengevaluasi tapak suatu kawasan konservasi yakni (1) bangunan seminimal mungkin tidak mengganggu ekosistem alami, (2) bangunan diusahakan tersamar, tidak mendominasi alam sekitar atau mengurangi nilai alam yang intrinsik dari kawasan, (3) kesesuaian tata letak bangunan memerlukan pertimbangan fungsi, tidak cukup dengan pertimbangan aspek strategis saja, (4) sebelum bangunan didirikan, perlu memikirkan hal ketercapaian dan arus pemanfaatan. Fasilitas pengunjung perlu dipisahkan dari kawasan administratif dan kegiatan kantor lainnya apabila kedua aspek tersebut tidak mengganggu, (5) walaupun jalan dibuat

untuk membawa pengunjung sedekat mungkin dengan satwa, kawasan yang peka harus dihindari, seperti kandang penelitian dan tempat melahirkan.

2.6 Analisis Tapak

Analisis tapak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kondisi spesifik seperti kondisi vegetasi, tanah, geologi, air, dan ekologi sekeliling kawasan (Parker 1998).

Vegetasi berperan penting dalam mengendalikan air, erosi tanah, stabilitas kemiringan, mikro iklim, dan kebisingan. Vegetasi berpengaruh terhadap produktivitas tanah, kelerengan, erodibilitas (tingkat kemudahan terjadinya erosi), dan mikro iklim (Ndubisi 1997). Tipe, spesies, ukuran dan kepadatan vegetasi mempengaruhi perancangan. Oleh karena itu, kondisi vegetasi yang ada harus dikaji terutama jumlah spesies, ukuran, dan lokasi yang akan menunjukkan kekayaan alam kawasan (Austin 1984).

Formasi geologi dan jenis tanah sangat penting untuk menentukan perencanaan kawasan (Austin 1984) sehingga jenis tanah dan kedalaman tanah merupakan dasar yang perlu diperhatikan. Kesuburan tanah, pH, potensi erosi, kelerengan maksimum perlu juga diperhatikan (Parker 1998). Oleh karena itu, peranan formasi geologi amat penting dan berpengaruh terhadap keberadaan air tanah. Menurut Ndubisi (1997), geologi mempengaruhi ketersediaan air permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, pemandangan, konstruksi perkerasan, bangunan ringan dan berat. Dalam merencanakan dan mengelola suatu lanskap alamiah, penting untuk menginvetarisasi kuantitas dan kualitas sumberdaya air atau yang tersedia di dalam kawasan. Hal ini penting karena hidrologi secara nyata sangat berpengaruh terhadap pengelolaan. Irigasi dapat memperbaiki vegetasi alam (Austin 1984).

Kelerengan tanah mempengaruhi pemanfaatan dan daya dukung tanah. Klasifikasi kelerengan dibagi menjadi empat kemiringan yaitu kelas A dengan kemiringan 0-8%, kelas B 8%-15%, kelas C 15%-25%, kelas D lebih 25-45%, dan Kelas E >45% (Austin 1984). Masing-masing kelas kelerengan mempunyai daya dukung tersendiri baik untuk aktivitas ataupun fasilitas yang akan dibangun.

Iklim sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan jumlah penutupan vegetasi kawasan. Iklim mempengaruhi bio-fisik dalam hal ketersedian air permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, dan iklim mikro. Curah hujan dan hari hujan mempengaruhi arahan pemanfaatan lahan.

Analisis tapak merupakan suatu kegiatan perancangan yang berpusat pada kondisi-kondisi yang ada, dekat dan potensial dengan sekitar tapak. Menurut White (1985), peran utama dari analisis tapak dalam perancangan adalah memberikan informasi mengenai tapak sebelum memulai konsep-konsep perancangan sehingga pemikiran dini tentang suatu kegiatan dapat digabungkan dengan tanggapan-tanggapan yang berarti terhadap kondisi luar.

Analisis tapak dilakukan untuk menentukan kegunaan yang paling sesuai dan dilakukan di atas tapak (Laurie 1990). Dalam hal ini program yang timbul merupakan suatu cerminan langsung dari fasilitas dan potensi tapak dalam konteks regional, sosial dan ekologis yang merupakan himpunan informasi dan data yang diperoleh dari hasil survei. Program pengembangan suatu kegiatan didasarkan pada studi dari komponen penentu seperti kebutuhan dan ukuran tapak, tipe, bentuk bangunan, dan kontruksi tapak (Rubinstein 1969).

2.7 Zonasi

Berdasarkan perencanaan, perancangan, dan analisis tapak, perlu dibangun blok-blok yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tapak. Ditinjau dari aspek teknis penangkaran rusa, dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan faktor pembatas dan efisiensi pengelolaan, perlu dikembangkan beberapa zona penting di dalam areal penangkaran. Zona yang paling penting adalah zona pembiakan dan zona perkantoran. Zona perkantoran bertujuan sebagai pendukung atau penunjang dalam usaha penangkaran sedangkan zona pembiakan merupakan inti dari suatu kegiatan penangkaran. Untuk mencapai tujuan penetapan zona-zona tersebut, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan penangkaran yang tidak merubah bentang alam yang ada.

Areal HP Dramaga yang digunakan sebagai lokasi penangkaran rusa timor akan diperuntukkan sebagai kebun pakan, kandang untuk pembesaran, pembiakan, adaptasi, dan kandang jepit, bangunan pengelolaan (kantor, rumah jaga, gudang

pakan, obat-obatan, dan alat), kelengkapan penangkaran (shelter, kolam, saluran air, menara air), dan jalan patroli. Selain dimanfaatkan sebagai areal penangkaran rusa timor, HP Dramaga juga dimanfaatkan sebagai tempat penelitian lainnya seperti uji introduksi beberapa jenis pohon, kegiatan pendidikan dan latihan (dendrologi, pemuliaan pohon, ekologi hutan, dan silvikultur), penelitian persuteraan alam (budidaya murbei dan ulat sutera), dan obyek wisata (danau Setu Gede). Diharapkan melalui hutan penelitian tersebut dapat dipelajari berbagai aspek penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan IPTEK dan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan.

2.8 Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan dapat menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembangunan atau lingkungan yang dikelola. Elemen-elemen sosial yang perlu dikaji meliputi demografi (kependudukan), ekonomi dan budaya untuk mengetahui dampak langsung terhadap komponen sosial.

Partisipasi masyarakat adalah suatu pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan kemampuannya menjadi pelaku, mengelola sumberdaya, membuat keputusan dan mengendalikan kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya (Wells dan Brandon 1993). Jenis partisipasi masyarakat meliputi pengumpulan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, insiatif pelaksanaan dan evaluasi.

Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penangkaran rusa, makin besar pula kemungkinan untuk mengajak masyarakat setempat mencapai tujuan dan kebutuhan konservasi serta pengembangan sumberdaya satwaliar. Dalam menjalankan peran dalam masyarakat, pengelola penangkaran rusa dapat menjalin hubungan kemitraan, khususnya menangani konservasi fauna setempat. Perlu diingat bahwa, ketika krisis konservasi satwaliar menjadi masalah besar, tidak satupun lembaga konservasi yang dapat menanganinya sendiri dalam skala lokal, jika tidak melibatkan masyarakat lokal.