2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manggis

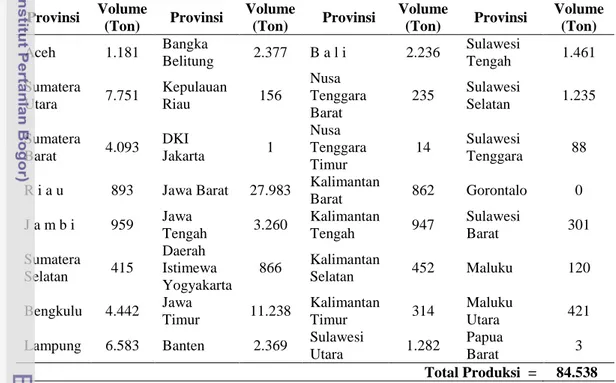

Buah Manggis (Garcinia mangoestana L) merupakan salah satu komoditas buah unggulan Indonesia. Permintaan ekspor buah Manggis dari Indonesia sampai saat ini terus meningkat. Pesaing pasar buah Manggis bagi Indonesia pada saat ini adalah Thailand, Malaysia dan negara Amerika Latin. Di Indonesia, tanaman Manggis tersebar hampir ada di semua pulau. Penghasil utama buah Manggis untuk ekspor adalah di pusat produksi Manggis, yaitu Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Lampung, Purworejo, Belitung, Lahat, Tapanuli Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Trenggalek, Blitar, dan Banyuwangi. Produksi buah Manggis di setiap provinsi di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Produksi buah Manggis di Indonesia pada tahun 2010

Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Aceh 1.181 Bangka Belitung 2.377 B a l i 2.236 Sulawesi Tengah 1.461 Sumatera Utara 7.751 Kepulauan Riau 156 Nusa Tenggara Barat 235 Sulawesi Selatan 1.235 Sumatera Barat 4.093 DKI Jakarta 1 Nusa Tenggara Timur 14 Sulawesi Tenggara 88 R i a u 893 Jawa Barat 27.983 Kalimantan

Barat 862 Gorontalo 0 J a m b i 959 Jawa Tengah 3.260 Kalimantan Tengah 947 Sulawesi Barat 301 Sumatera Selatan 415 Daerah Istimewa Yogyakarta 866 Kalimantan Selatan 452 Maluku 120 Bengkulu 4.442 Jawa Timur 11.238 Kalimantan Timur 314 Maluku Utara 421 Lampung 6.583 Banten 2.369 Sulawesi

Utara 1.282

Papua

Barat 3

Total Produksi = 84.538

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Purwakarta, Subang, Bogor dan Tasikmalaya merupakan Kabupaten penghasil buah Manggis yang terbanyak. Produksi buah Manggis dari keempat Kabupaten tersebut memberikan kontribusi 90% terhadap produksi buah Manggis di Provinsi Jawa Barat dan 29% terhadap produksi buah Manggis nasional, sehingga kesuksesan pengembangan manajemen rantai pasok di provinsi Jawa Barat dapat dijadikan tolak ukur bagi kesuksesan pengembangan rantai pasok buah Manggis nasional. Selain itu dari sisi peningkatan produksi menurut data BPS, perkembangan produksi buah Manggis dua tahun terakhir, yaitu tahun 2010-2011 mengalami peningkatan dari 84.538 ton menjadi 2.131.139 ton, sehingga terjadi

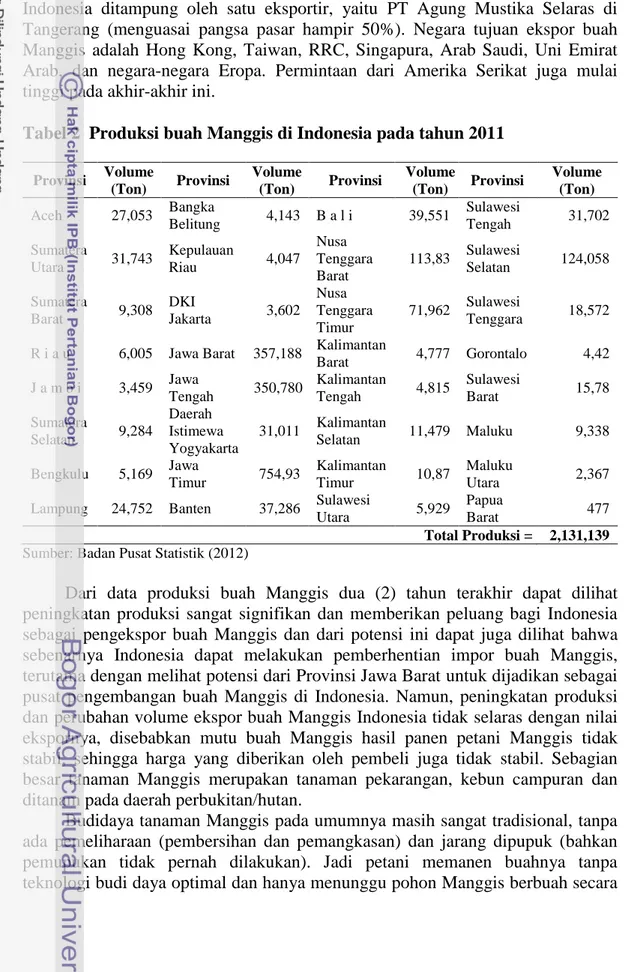

pertambahan produksi 2.046.601 ton. Khusus pada provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan dari 27.983 ton menjadi 357.188 ton, sehingga terjadi pertambahan produksi 329.205 ton (BPS 2012). Peningkatan produksi buah Manggis dapat dilihat pada Tabel 2. Peningkatan produksi tersebut menjadi suatu peluang untuk meningkatkan nilai ekspor Manggis. Hampir seluruh panen buah Manggis di Indonesia ditampung oleh satu eksportir, yaitu PT Agung Mustika Selaras di Tangerang (menguasai pangsa pasar hampir 50%). Negara tujuan ekspor buah Manggis adalah Hong Kong, Taiwan, RRC, Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Eropa. Permintaan dari Amerika Serikat juga mulai tinggi pada akhir-akhir ini.

Tabel 2 Produksi buah Manggis di Indonesia pada tahun 2011

Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Provinsi Volume (Ton) Aceh 27,053 Bangka Belitung 4,143 B a l i 39,551 Sulawesi Tengah 31,702 Sumatera Utara 31,743 Kepulauan Riau 4,047 Nusa Tenggara Barat 113,83 Sulawesi Selatan 124,058 Sumatera Barat 9,308 DKI Jakarta 3,602 Nusa Tenggara Timur 71,962 Sulawesi Tenggara 18,572 R i a u 6,005 Jawa Barat 357,188 Kalimantan

Barat 4,777 Gorontalo 4,42 J a m b i 3,459 Jawa Tengah 350,780 Kalimantan Tengah 4,815 Sulawesi Barat 15,78 Sumatera Selatan 9,284 Daerah Istimewa Yogyakarta 31,011 Kalimantan Selatan 11,479 Maluku 9,338 Bengkulu 5,169 Jawa Timur 754,93 Kalimantan Timur 10,87 Maluku Utara 2,367 Lampung 24,752 Banten 37,286 Sulawesi

Utara 5,929

Papua

Barat 477

Total Produksi = 2,131,139

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

Dari data produksi buah Manggis dua (2) tahun terakhir dapat dilihat peningkatan produksi sangat signifikan dan memberikan peluang bagi Indonesia sebagai pengekspor buah Manggis dan dari potensi ini dapat juga dilihat bahwa sebenarnya Indonesia dapat melakukan pemberhentian impor buah Manggis, terutama dengan melihat potensi dari Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan buah Manggis di Indonesia. Namun, peningkatan produksi dan perubahan volume ekspor buah Manggis Indonesia tidak selaras dengan nilai ekspornya, disebabkan mutu buah Manggis hasil panen petani Manggis tidak stabil, sehingga harga yang diberikan oleh pembeli juga tidak stabil. Sebagian besar tanaman Manggis merupakan tanaman pekarangan, kebun campuran dan ditanam pada daerah perbukitan/hutan.

Budidaya tanaman Manggis pada umumnya masih sangat tradisional, tanpa ada pemeliharaan (pembersihan dan pemangkasan) dan jarang dipupuk (bahkan pemupukan tidak pernah dilakukan). Jadi petani memanen buahnya tanpa teknologi budi daya optimal dan hanya menunggu pohon Manggis berbuah secara

alamiah, sehingga mutu buah Manggis yang dipanen tidak stabil. Dalam menyelaraskan peningkatan volume ekspor dengan nilai ekspor untuk meningkatkan keuntungan diperlukan penerapan manajemen rantai pasok yang baik pada semua stakeholder rantai pasok buah Manggis.

2.2 Manajemen Rantai Pasok

Rantai pasok adalah jejaring fisik dan aktivitas yang terkait dengan aliran bahan dan informasi di dalam atau melintasi batas-batas perusahaan. Sebuah rantai pasok akan terdiri dari rangkaian proses pengambilan keputusan dan eksekusi yang berhubungan dengan aliran bahan, informasi dan uang. Proses dari rantai pasok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mulai dari produksi sampai konsumen akhir. Rantai pasok bukan hanya terdiri dari produsen dan pemasoknya tetapi mempunyai ketergantungan dengan aliran logistik, pengangkutan, penyimpanan atau gudang, pengecer dan konsumen akhir itu sendiri (Hadiguna, 2010).

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003), rantai pasok adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan produk dan jasanya kepada konsumennya. Rantai ini juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan, atau penyaluran produk dan jasa tersebut. Analisis rantai pasok menekankan pada cara barang berpindah dari produsen kepada konsumen, pertukaran pembayaran kredit dan modal diantara anggota rantai pasok, sinyal harga, nilai tambah, teknologi dan aliran informasi.

Jika secara spesifik melihat rantai pasok pertanian, terdapat beberapa perbedaan antara rantai pasok pertanian dengan rantai pasok pada umumnya, diantaranya Pertama, rantai pasok pertanian memiliki karakteristik produk yang khas, yaitu (1) Produk bersifat mudah busuk/rusak, (2) Proses penanaman, pertumbuhan dan pemanenan produk tergantung pada iklim dan musim, (3) Produk mempunyai berbagai ukuran dan bentuk, (4) Produk bersifat kamba, yaitu produk sulit untuk diangkut atau dikelola karena ukuran dan bentuk yang kompleks (Marimin, 2008). Dalam jaringan rantai pasok pertanian, jumlah dari pemasok dan proses bisnis lebih dari satu pemasok dan lebih dari satu proses bisnis yang dapat diidentifikasi. Proses paralel dan berurutan dapat terjadi dalam satu waktu pada rantai pasok pertanian (Vorst, 2006).

Kedua, jika pada rantai pasok umumnya didifenisikan sebagai sistem consumer-driven, maka rantai pasok pertanian dapat didifenisikan sebagai sistem producer consumer-driven. Peramalan permintaan dan pasokan mempunyai tingkat kepentingan yang sama dalam rantai pasok pertanian, tetapi anggota rantai pasok mempunyai kemampuan terbatas untuk mengendalikannya (Bailey et al. 2002). Ketiga, bila dilihat pada rantai pasok pertanian pada prinsipnya memiliki dua tipe, yaitu produk segar dan produk yang diproses. Produk segar berupa jenis buah, sayuran dan sejenisnya yang tidak membutuhkan proses pengolahan khusus, atau proses transformasi kimia dan perubahan bentuk. Sedangkan produk yang diproses masih akan melalui proses pengolahan berupa transformasi kimia, atau perubahan bentuk. Dalam hal ini buah Manggis termasuk ke dalam tipe produk segar yang tidak memerlukan proses transformasi kimia, ataupun perubahan bentuk.

Menurut Jaffee et al. (2008) rantai pasok pertanian modern adalah jaringan yang biasanya mendukung tiga (3) aliran utama berikut:

1. Aliran produk fisik, yang merupakan gerakan produk fisik dari pemasok input ke produsen untuk pembeli kepada konsumen akhir.

2. Aliran keuangan, berupa syarat-syarat kredit dan pinjaman, jadwal pembayaran dan pelunasan, tabungan, dan pengaturan asuransi.

3. Aliran informasi, berupa koordinasi produk fisik dan arus keuangan.

Dalam menjalankan bisnis setiap perusahaan harus mengelola rantai pasok untuk mencapai tujuan bisnisnya. Proses mengelola rantai pasok sering disebut dengan manajemen rantai pasok (SCM) dimana terdapat banyak definisi seperti yang dikemukakan oleh Heizer dan Render (2010), manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Kemudian Bailey et al. (2002) menggunakan definisi SCM yang dikembangkan oleh The International Centre for Competitive Exellence, yaitu manajemen rantai pasok merupakan integrasi proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang memberikan produk, pelayanan dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Tang (2006) mendefinisikan SCM sebagai manajemen aliran bahan, informasi dan finansial melalui sebuah jaringan kerja organisasi (pemasok, pengelola, penyedia logistik, pedagang besar/distributor dan pengecer) yang bertujuan untuk memproduksi dan mengirimkan produk ata jasa untuk pelanggan. SCM mencakup koordinasi serta kolaborasi proses dan kegiatan melalui fungsi yang berbeda seperti pemasaran, penjualan, produksi, perancangan produk, pangadaan, logistik, pembiayaan dan teknologi informasi dalam jaringan kerja organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dilihat beberapa kesamaan pengertian yang dapat dikatakan sebagai prinsip dasar SCM yang meliputi lima (5) hal yaitu:

1. Prinsip Integrasi, artinya semua unsur yang terlibat dalam rangkaian SCM berada dalam satu kesatuan yang kompak dan menyadari adanya saling ketergantungan.

2. Prinsip Jejaring, artinya semua unsur berada dalam hubungan kerja yang selaras.

3. Prinsip Ujung ke Ujung, proses operasinya mencakup unsur pemasok yang paling hulu sampai ke konsumen yang paling hilir.

4. Prinsip Saling Ketergantungan, setiap unsur dalam SCM menyadari bahwa untuk mencapai manfaat bersaing diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan.

5. Prinsip Komunikasi, keakuratan data menjadi hal terpenting dalam jaringan untuk menjamin ketepatan arus informasi dan barang.

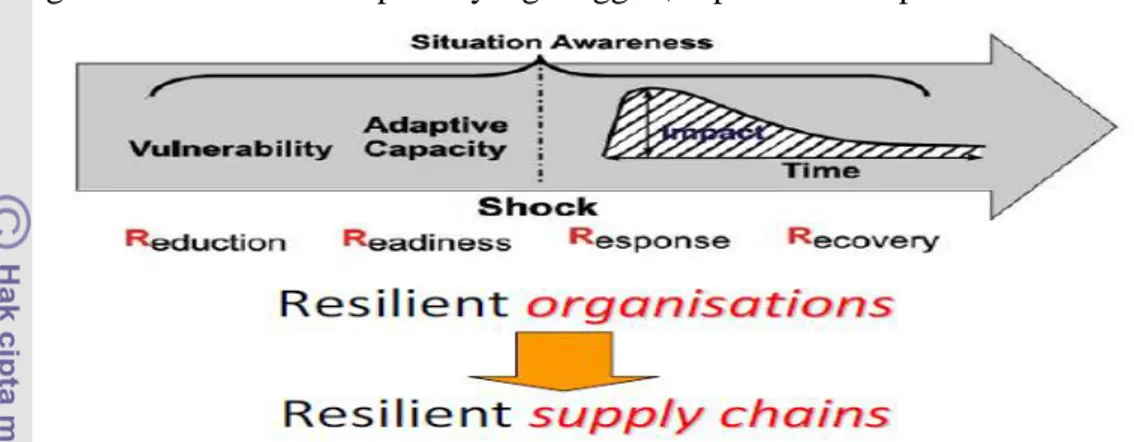

Dalam menjalankan bisnis setiap perusahaan pasti akan mengalami gangguan rantai pasok, baik dari internal, maupun eksternal. Untuk mengantisipasi gangguan tersebut perlu dibangun sebuah organisasi yang tangguh melalui pengembangan SCM tangguh dari organisasi itu sendiri, sehingga dapat memberikan rantai pasok yang lebih tangguh seperti yang dikemukakan oleh Mc

Manus et al. (2007) sebuah organisasi yang tangguh diawali dengan memiliki kesadaraan akan situasi kerentanan dan kapasitas adaptif, sehingga sanggup mengatasi, merespon, mengurangi, dan memulihkan goncangan yang dialami dengan membentuk rantai pasok yang tangguh, seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Ketahanan organisasi terhadap gangguan rantai pasok (Mc Manus et al. 2007)

Dari penjelasan di atas perbedaan manajemen rantai pasok dengan rantai pasok dimana manajemen rantai pasok mencakup koordinasi serta kolaborasi proses dan kegiatan melalui fungsi berbeda, seperti pemasaran, penjualan, produksi, perancangan produk, pengadaan, logistik, pembiayaan dan teknologi informasi dalam jaringan kerja organisasi. Rantai pasok lebih ditekankan pada aliran bahan dan informasi, sedangkan manajemen rantai pasok menekankan pada upaya memadukan kumpulan rantai pasok (Vorst, 2004). Tujuan manajemen rantai pasok adalah mengurangi risiko pasar, meningkatkan nilai tambah, efisiensi dan keunggulan kompetitif, serta menyusun strategi pengembangan produk dan memasuki pasar baru (Saptana et al. 2006)

2.3 Manajemen Risiko Rantai Pasok

Manajemen risiko rantai pasok merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan menjalankan manajemen rantai pasok dan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan, khususnya pada aktivitas rantai pasok perusahaan. Manajemen risiko rantai pasok memainkan peran utama dalam mengelola secara sukses proses bisnis melalui cara proaktif.

Tujuan manajemen risiko adalah minimisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan, ataupun peluang. Bila dilihat terjadinya kerugian, manajemen risiko dapat memotong mata rantai kejadian kerugian tersebut, sehingga efek dominonya tidak akan terjadi. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Dengan menggabungkan manajemen rantai pasok dan manajemen risiko ini maka diharapkan tantangan bisnis masa depan berupa ketidakpastian bisnis dapat ditangani dengan baik, dengan cara mengelola dan mengurangi risiko dalam rantai pasok, sehingga dapat menghasilkan rantai pasok yang tangguh (Peck and Christopher, 2004)

Sejalan untuk menghasilkan rantai pasok yang tangguh salah satunya perlu bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan dari manajemen risiko rantai pasoknya. Dalam meningkatkan manajemen risiko rantai pasok sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti menurut Xia and Chen (2011) pelaksanaan manajemen risiko rantai pasok dipengaruhi oleh banyak faktor. Bila dilihat dari konteks SCM faktor-faktor dapat diklasifikasikan dalam empat (4) klaster yaitu Product Life Cycle (PLC), Operational Process Cycle (OPC), Organization Performance Factors (OPF) dan Risk Operational Practice (ROP). Setiap dari klaster ini memiliki keterkaitan unsur-unsur risiko manajerial.

Untuk mengetahui secara jelas SCRM ada baiknya perlu diawali dengan mengetahui defenisi dari risiko dan SCRM, serta pendekatan yang dilakukan. Kemudian perlu dilakukan analisis bentuk-bentuk dan taktik dari risiko rantai pasok. Dari penjabaran analisis bentuk dan taktik risiko rantai pasok akan dapat dilihat faktor-faktor penyebab munculnya risiko serta bagaimana taktik dalam mengendalikan risiko tersebut. Analisis faktor- faktor tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kemampuan SCRM. Komponen dari faktor tersebut akan dijabarkan lebih jelas selanjutnya dibawah ini.

2.3.1 Definisi Risiko

Risiko adalah konsep yang meragukan. Ada banyak definisi dari risiko tergantung pada aplikasi khusus dan cakupan situasinya. Secara teknis risiko tidak memiliki nilai, sehingga keadaan ini dapat menguntungkan atau merugikan. Yates dan Stone (1992) menekankan tiga (3) unsur untuk mendefinisikan risiko: besarnya kerugian (unsur kerugian), kepentingnya (signifikansi kerugian) dan peluang dari kemunculan (ketidakpastian terkait kerugian). Mitchell (1995) menggunakan rumus berikut untuk mengevaluasi risiko dari suatu peristiwa n dari kemungkinan kerugian [P (lossn)] dan pentingnya kerugian [L (lossn)].

Risk n = P (lossn) x L (lossn) ... (1)

Menurut Djohanputro (2008), risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat peluang kejadiannya atau ketidakpastian yang bisa dikuantifikasikan yang dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Risiko juga dapat diartikan penyebaran dan/atau penyimpangan dari target, sasaran, atau harapan. Menurut Deloach (2000) agar dapat mengerti akan risiko rantai pasok adalah sangat penting diawali dengan melihat pada risiko bisnis secara umum yaitu (a) dorongan dari eksternal atau risiko lingkungan (faktor eksternal, para pesaing, para pelanggan dan regulasi), (b) dorongan dari internal atau risiko proses (operasi dan pengolahan) (c) dorongan dari keputusan, atau risiko informasi (dukungan keputusan yang tidak memadai atau keliru).

Sebuah studi pada industri dirgantara, Zsidisin (2003) mendefinisikan risiko pasokan didefinisikan sebagai peluang dari sebuah insiden yang terkait dengan pasokan yang datang dari kegagalan pemasok individu, atau penawaran pasar yang terjadi, dimana hasil akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan membeli untuk memenuhi permintaan pelanggan atau menyebabkan ancaman terhadap kehidupan pelanggan dan keamanan. Hal ini mengemukakan perlunya

tepat dalam menilai risiko dan mengembangkan proses untuk mengelolanya. Risiko hadir dalam banyak kegiatan perusahaan dan telah banyak dipelajari dari banyak perspektif termasuk strategi, keuangan, produksi, akuntansi dan pemasaran, terdapat perbedaan-perbedaan konsentrasi dan defenisinya. Risiko juga dapat dipelajari dari sudut pandang manajemen rantai pasok.

2.3.2 Denifisi SCRM

Xiaohui et al. (2006) yang berpendapat bahwa SCRM dapat digambarkan sebagai perpotongan dari manajemen rantai pasok dan manajemen risiko, memiliki pendekatan kolaboratif dan terstruktur dan termasuk dalam proses perencanaan dan kontrol dari rantai pasok, untuk menangani risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan rantai pasok seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Pembentukan SCRM (Xiaohui et al. 2006)

Tang (2011) mendefinisikan secara rinci bahwa SCRM adalah pengelolaan risiko rantai pasok melalui koordinasi atau kerjasama antara mitra rantai pasok, kemudian untuk memastikan profitabilitas dan kelangsungan. Sedangkan Lavastre et al. (2012) menggambarkan lebih kepada rencana tindakan preventif dari risiko dengan berpendapat bahwa SCRM adalah sebagai pengelolaan risiko yang mengimplikasikan wawasan, baik strategik maupun operasional untuk penilaian jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini mengacu pada risiko yang dapat memodifikasi atau mencegah bagian dari gerakan dan kelancaran arus informasi, bahan dan produk antara para pelaku rantai pasok dalam suatu organisasi, atau antara para pelaku dalam rantai pasok global (dari para pemasok kepada para pelanggan)

2.3.3 Pendekatan Manajemen Risiko

Risiko pada rantai pasok dapat dikelola melalui koordinasi dan kolaborasi antar mitra dalam rantai pasok, sehingga keuntungan dan keberlanjutan dapat terjamin (Tang, 2006). Selanjutnya untuk mengurangi dampak risiko rantai pasok perlu dilakukan proses koordinasi dan kolaborasi dengan empat (4) pendekatan dasar yaitu manajemen pasokan, persediaan, produk dan informasi.

Gambar 3 Pendekatan dasar SCRM (Tang, 2006)

Koordinasi dan kolaborasi dengan empat (4) pendekatan dasar tersebut di dalam sebuah organisasi atau perusahaan disebut sebagai Operational Key Process (OKP). OKP merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko rantai pasok seperti yang dijelaskan berikut.

1. Manajemen Pasokan

Pelaku dalam rantai pasok dapat melakukan koordinasi atau kolaborasi dengan mitra hulu untuk menjamin pasokan bahan yang efisien sepanjang rantai pasok. Manajemen pasokan terkait dengan lima (5) hal, yaitu:

a. Perancangan jaringan kerja pasokan.

Dalam merancang jaringan kerja rantai pasokan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1) Konfigurasi jaringan kerja, yaitu pemasok, fasilitas pengolah, pusat distribusi, dan gudang mana yang harus dipilih

2) Penugasan produk, yaitu fasilitas (pemasok, fasilitas pengolah, pusat distribusi, dll) mana yang harus bertanggungjawab untuk proses perakitan, produk setengah jadi dan produk akhir.

3) Penugasan pelanggan, yaitu fasilitas di hulu yang mana yang harus bertanggung jawab untuk menangani permintaan dari hilir.

4) Perencanaan produksi, yaitu kapan dan berapa produksi, atau proses dilakukan pada setiap fasilitas.

5) Perencanaan transportasi, yaitu kapan dan sarana transportasi apa yang harus digunakan.

b. Hubungan pemasok.

Tang (1999) mengidentifikasi empat (4) jenis hubungan pemasok, yaitu pedagang umum, pemasok yang disukai, pemasok khusus dan mitra. Pemasok tersebut berbeda satu dengan yang lain dalam hal jenis kontrak, panjang kontrak, jenis pertukaran informasi, skema penentuan harga, jadwal pengiriman, dll. Hubungan pemasok juga dibedakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang diukur dari sisi tingkat kepentingan strategik bahan bagi pembeli dan daya tawar pembeli.

c. Proses pemilihan pemasok (kriteria dan pemilihan pemasok).

Boer et al. (2001) membagi proses pemilihan pemasok ke dalam tiga (3) tahap, yaitu:

1. Pembentukan pemilihan kriteria yang dapat dilakukan dengan metode interpretative structural modeling dan sistem pakar.

2. Penentuan pemasok yang disetujui yang dapat dilakukan dengan metode analisis klastering, data envelopment analysis, dan artificial intelligence.

3. Pemilihan akhir pemasok yang dapat dilakukan dengan metode model pembobotan linier, biaya total kepemilikan, model pemrograman matematis (pemograman linear, goal programming, data envelopment analysis, dll), dan model simulasi.

d. Alokasi pesanan ke pemasok.

Setelah pemasok dipilih, maka pembeli harus menentukan cara untuk mengalokasikan kuantitas pesanan pada pemasok terpilih. Risiko pada alokasi pesanan ini diklasifikasikan menjadi empat (4) jenis, yaitu permintaan yang tidak pasti, kapasitas pemasok yang tidak pasti, lead time pemasok yang tidak pasti dan biaya pemasok yang tidak pasti.

e. Kontrak pemasok.

Jenis kontrak pemasok yang dikarakteristikkan berdasarkan aliran bahan dan aliran finansial berikut:

1. Permintaan yang tidak pasti yang terdiri dari kontrak dengan harga borongan, kontrak pembelian kembali, kontrak pembagian pendapatan, dan kontrak berdasarkan kuantitas (fleksibilitas kuantitas dan pemesanan minimum)

2. Harga yang tidak pasti. 2. Manajemen Permintaan

Pelaku dalam rantai pasok dapat melakukan koordinasi, atau kolaborasi dengan mitra hilir untuk memengaruhi permintaan dengan cara yang menguntungkan. Strategi manajemen permintaan digunakan untuk membentuk permintaan yang tidak pasti, sehingga pelaku dalam rantai pasok dapat menggunakan pasokan yang tidak fleksibel untuk memenuhi permintaan yang dimodifikasi. Strategi manajemen permintaan dirancang untuk membangkitkan efek berikut:

a. Menarik/memindahkan permintaan ke waktu lain b. Menarik/memindahkan permintaan ke pasar lain.

c. Menarik/memindahkan permintaan ke produk lain yang dapat dilakukan dengan mekanisme substitusi produk dan membuat paket produk.

3. Manajemen Produk

Pelaku dalam rantai pasok dapat memodifikasi rancangan produk atau proses agar pasokan lebih mudah memenuhi permintaan. Strategi manajemen produk dapat dilakukan dengan cara:

a. Penundaan proses yang diklasifikasikan berdasarkan cara pengoperasian dan peramalan permintaan berikut:

1) Sistem make to order tanpa perbaruan peramalan 2) Sistem make to stock tanpa perbaruan peramalan

3) Sistem make to order dengan perbaruan peramalan 4) Sistem make to stock dengan perbaruan peramalan. b. Pengurutan proses

c. Substitusi produk. 4. Manajemen Informasi

Pelaku dalam rantai pasok dapat meningkatkan koordinasi atau kolaborasinya jika informasi yang tersedia pada setiap pelaku rantai pasok dapat diakses oleh mitranya. Manajemen informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis produk, yaitu:

a. Strategi manajemen informasi untuk pengelolaan produk fashion.

Pengurangan simpangan baku permintaan selama lead time pengisian akan menghasilkan pengurangan persediaan untuk seluruh rantai pasok. Pengelolaan produk dengan siklus hidup yang pendek dan lead time pengisian yang pendek dapat membuat pengecer melakukan pemesanan lebih dari satu kali pesanan selama musim penjualan. Pada industri barang-barang fashion, jenis sistem pengisian ini disebut sistem “respon cepat”.

b. Strategi manajemen informasi untuk pengelolaan produk fungsional.

Dalam pengelolaan produk bersiklus hidup panjang, informasi pasar merupakan hal kritis untuk membangkitkan peramalan permintaan yang tepat. Pedagang besar, distributor, pengolah, dan pengecer semakin jauh dari pasar pelanggan, maka para pelaku pada rantai pasok tersebut biasanya tidak mempunyai informasi pasar pada tangan pertama, seperti data penjualan, preferensi pelanggan, serta tanggapan pelanggan pada berbagai strategi pemberian harga dan promosi.

Mitra rantai pasok hulu biasanya membangkitkan peramalan permintaannya berdasarkan pada pesanan yang dilakukan oleh mitra hilir mereka. Perencanaan berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh mitra hilir akan membentuk fenomena yang disebut dengan bullwhip effect, yaitu pesanan menunjukkan peningkatan variabilitas seluruh rantai pasok walaupun permintaan pelanggan stabil. Strategi untuk mengatasi bullwhip effect, yaitu informasi bersama, persediaan pedagang yang dikelola, serta perencanaan peramalan dan pengisian secara bersama.

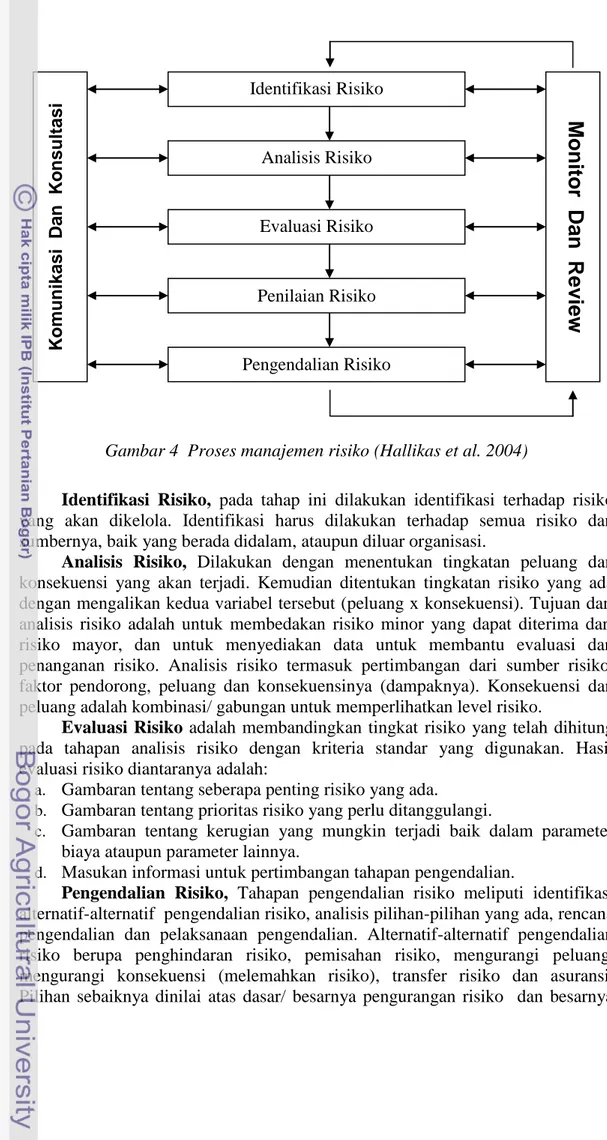

2.3.4 Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan: identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, komunikasi risiko serta monitoring dan review risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah minimisasi kerugian (mengatasi dampak risiko) dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang sehingga melindungi kinerja rantai pasok. Bila dilihat terjadinya kerugian maka manajemen risiko dapat memotong mata rantai kejadian kerugian tersebut, sehingga efek dominonya tidak akan terjadi. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Terdapat enam (6) tahapan umum proses manajemen risiko, yaitu identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian risiko, konsultasi dan komunikasi, serta monitor dan review seperti yang terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Proses manajemen risiko (Hallikas et al. 2004)

Identifikasi Risiko, pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap risiko yang akan dikelola. Identifikasi harus dilakukan terhadap semua risiko dan sumbernya, baik yang berada didalam, ataupun diluar organisasi.

Analisis Risiko, Dilakukan dengan menentukan tingkatan peluang dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalikan kedua variabel tersebut (peluang x konsekuensi). Tujuan dari analisis risiko adalah untuk membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor, dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko termasuk pertimbangan dari sumber risiko, faktor pendorong, peluang dan konsekuensinya (dampaknya). Konsekuensi dan peluang adalah kombinasi/ gabungan untuk memperlihatkan level risiko.

Evaluasi Risiko adalah membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan. Hasil evaluasi risiko diantaranya adalah:

a. Gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada.

b. Gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi.

c. Gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik dalam parameter biaya ataupun parameter lainnya.

d. Masukan informasi untuk pertimbangan tahapan pengendalian.

Pengendalian Risiko, Tahapan pengendalian risiko meliputi identifikasi alternatif-alternatif pengendalian risiko, analisis pilihan-pilihan yang ada, rencana pengendalian dan pelaksanaan pengendalian. Alternatif-alternatif pengendalian risiko berupa penghindaran risiko, pemisahan risiko, mengurangi peluang, mengurangi konsekuensi (melemahkan risiko), transfer risiko dan asuransi. Pilihan sebaiknya dinilai atas dasar/ besarnya pengurangan risiko dan besarnya

Identifikasi Risiko Analisis Risiko Evaluasi Risiko Penilaian Risiko Pengendalian Risiko Komu nik a s i Dan Ko nsul tas i

M

o

n

ito

r

D

an

R

ev

iew

tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Seleksi dari alternatif yang paling tepat meliputi keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap keuntungan. Walaupun pertimbangan biaya menjadi faktor penting dalam penentuan alternatif pengendalian risiko, tetapi faktor waktu dan keberlangsungan operasi tetap menjadi pertimbangan utama.

Monitor dan Review, tahapan monitor dan review dilakukan terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.

Komunikasi dan Konsultasi, tahapan komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan pengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.

2.3.5 Faktor, Bentuk dan Taktik Risiko Rantai Pasok

Pelaksanaan manajemen rantai pasok disebabkan oleh banyak faktor seperti yang dikemukakan oleh Xia and Chen (2011) terdapat empat faktor yang dapat diklasterkan yaitu OPC, OPF, PLC dan ROP. Faktor-faktor ini didasarkan pada penelitian pada perusahaan bidang manufaktur. Untuk rantai pasok pertanian terdapat perbedaan dimana didalam rantai pasok pertanian buah segar seperti Manggis tidak terdapat PLC, PLC hanya ada pada rantai pasok bidang manufaktur. Ketiga (3) faktor tersebut adalah OPC, OPF dan ROP.

a. Operational Process Cycle (OPC)

OPC memainkan peran yang penting dalam SCRM. OPC terdiri dari pengadaan, produksi, distribusi, logistik dan pelayanan. Selanjutnya dijabarkan bagaimana OPC memengaruhi manajemen risiko.

Keputusan pengadaan akan memengaruhi keberlanjutan dari produksi dan mutu dari produk akhir. Taktik dari pengadaan cenderung kepada kinerja dari produk baru dalam banyak cara, seperti kesetabilan mutu dan persaingan harga. Terdapat banyak cara dalam menjaga kestabilan dari mutu produk. Beberapa praktisi sangat berhati-hati dalam memilih mitra rantai pasok dan membuat kredit antar rantai pasok.

Ketika risiko dipicu oleh perubahan permintaan, penyesuaian dari kebijakan-kebijakan internal rantai pasok dan aplikasi dari hasil keuangan eksternal mungkin tepat. Sebagai contoh modifikasi dari kebijakan-kebijakan kekurangan internal bahwa berbagi hambatan informasi diantara mitra-mitra rantai pasok akan meningkatkan akurasi dari prediksi, perbaikan dari kontrak-kontrak pengadaan diantara wakil operator mungkin akan menurunkan volume penyimpanan dan menyempurnakan struktur dari arus aset-aset. Dilain pihak alat-alat keuangan seperti opsi dan transaksi kredit bersama adalah pilihan yang baik untuk mentransfer risiko-risiko dari pengadaan.

Terdapat lebih kemungkinan unsur-unsur risiko manajerial dalam produksi. Dimana termasuk kemampuan proses, kestabilan mesin, perencanaan kapasitas dan mutu karyawan. Unsur-unsur ini dapat memengaruhi mutu hasil dan akurasi dari pengiriman dalam sebuah rantai pasok. Keberlanjutan peningkatan mutu antar sistem produksi internal dari sebuah rantai pasok dipasangkan dengan outsourcing yang cocok dari beberapa bisnis non inti adalah cara yang sangat efisien untuk melemahkan dan mentransfer risiko-risiko.

Distribusi dan logistik juga berisi banyak unsur-unsur risiko dasar. Dimana termasuk seleksi dari titik-titik distribusi dan metode-metode transportasi, pengantaran tepat waktu dan perlindungan produk. Untuk mencegah kemungkinan risiko dalam proses-proses ini, satu kebutuhan untuk merancang kebijakan distribusi yang cocok dan metode-metode transportasi berdasarkan pada karakteristik produk dan wilayah pasar.

Sesungguhnya logistik termasuk investasi besar dan memiliki periode pengembalian yang lama. Ini merupakan kawasan operasional khusus, dimana terdapat banyak model-model operasional untuk memenuhi tujuan yang sama dengan bermacam rasio efisiensi dan bentuk. Seperti dukungan sendiri, dukungan kerjasama dan logistik pihak ketiga. Kesemuanya memiliki bentuk risiko yang berbeda.

Manajemen dari risiko-risiko dalam penyediaan pelayanan/jasa adalah sebuah tantangan baru. Terdapat ketidakpastian yang penting pada penerimaan konsumen. Penyesuaian pada kemauan konsumen dengan membangun kerjasama dengan mitra lokal akan mengurangi ketidakpastian pada pasar baru.

b. Organization Performance Factors (OPF)

Menurut Copra and Sodhi (2004) gambaran risiko mungkin berubah-ubah sepanjang proses-proses operasi rantai pasok. Namun terdapat beberapa bentuk-bentuk utama dari risiko-risiko rantai pasok yang dapat ditinjau dari faktor kinerja organisasi yaitu jumlah, biaya, mutu dan waktu. Selanjutnya akan dijabarkan bagaimana bentuk-bentuk risiko tersebut.

Ketidakpastian jumlah akan memengaruhi kegiatan rantai pasok secara menyeluruh. Sebuah kesalahan prediksi atas stok pengaman akan mengarahkan pada kekurangan dari produk dan berdampak pada perubahan pemesanan. Keandalan dari produksi dan pelayanan akan secara serius menyebabkan sebuah gangguan pada pasokan selanjutnya akan menurunkan citra perusahaan sehingga menghasilkan penurunan jumlah penjualan. Kesalahan prediksi permintaan juga akan mengarahkan kepada kelebihan persediaan produk. Kesalahan desain kegiatan dan struktur rantai pasok sangat beralasan untuk meningkatkan volume dalam penyimpanan.

Biaya juga memiliki pengaruh lain. Fluktuasi dari biaya pengadaan akan meningkatkan skala goncangan pendapatan dan keuntungan (Ray et al. 2005). Terlalu banyaknya kelambanan sistem produksi seperti dukungan peralatan produksi, terlalu banyak jadwal kerja karyawan dan lead-time yang panjang akan selalu meningkatkan biaya produksi. Sebuah keputusan yang tidak wajar terhadap harga akan mengarahkan kepada suatu kehilangan jumlah penjualan dan suatu peningkatan penyimpanan. Suatu kekurangan sistem dukungan pelayanan akan meningkatkan frekuensi dari pelayanan darurat yang sangat beralasan untuk meningkatkan biaya logistik.

Mutu akan memengaruhi kegiatan rantai pasok dalam banyak cara. Rendahnya level mutu dari produk dalam proses yang sulit akan menurunkan pendapatan dari produksi dan menyebabkan pengalaman konsumen yang juga akan menurunkan citra perusahaan. Lagi pula mutu selalu meningkatkan biaya dari jaminan dan pelayanan setelah penjualan. Kesalahan pada sebuah struktur dan desain proses operasional akan beralasan menurunkan tingkat kesesuaian (Graves and Tomlin, 2003) yang menjadi rintangan untuk memaksa Just-In-Time (JIT) dan

Vendor Management Inventory (VMI). Mutu dari sistem pendukung setelah penjualan akan memengaruhi kepuasan konsumen.

Sebagai bentuk risiko waktu memiliki beragam pengaruh pada sebuah rantai pasok. Dalam masa program pengembangan produk baru, teknologi dan orientasi yang ketinggalan jaman membuat perusahaan kehilangan persaingan (Kleindorfer and Partovi, 1990). Kompetensi dari waktu pengiriman cenderung menyebabkan fluktuasi dari proses produksi. Penurunan jumlah persediaan memperlihatkan esensi dari ketidaktepatan. Riwayat ketidakwajaran persediaan akan membuat ketidaktepatan dan penurunan mutu dari yang jelek ke buruk. c. Risk Operational Process (ROP)

Dengan banyaknya jumlah ragam risiko dengan atribut-atribut yang berbeda, para praktisi memiliki banyak alternatif pilihan seperti pemisahan, transfer, melemahkan, menghindar dan mengasuransikan (Xia and Chen, 2011). Beberapa dari metode dan alat manajemen risiko ini adalah hasil dari inovasi di bidang keuangan. Asuransi tradisional dan produk keuangan lain menguntungkan praktisi dan membantu memudahkan mengurangi pengaruh negatif yang dihasilkan dari perubahan cuaca, fluktuasi harga yang hebat dan energi yang sedikit selama operasi rantai pasok, seperti pengadaan, produksi, distribusi, logistik dan pelayanan.

Produk baru dalam keuangan seperti transaksi kredit bersama dan opsi dapat mengurangi kehilangan yang dihasilkan dari risiko peristiwa yang jarang terjadi tetapi sangat serius dan bahkan menyebabkan akhir yang fatal. Selagi hipotek dan sedikit transaksi masih dapat ditransfer dan menghindarkan risiko secara lengkap. Dilain pihak ketika risiko sangat sulit untuk ditransfer dan dihindarkan, praktisi dapat menggunakan pengungkit operasional sebagai ganti dari pengungkit yang disebutkan di atas, untuk memisahkan dan melemahkan pengaruh negatifnya.

2.4 Analytic Network Process 2.4.1 Gambaran Metode ANP

Analytic Network Process (ANP) adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh unsur-unsur yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. ANP merupakan alat analisis yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan hubungan ketergantungan baik antar kriteria maupun subkriteria. ANP merupakan gabungan dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari hierarki kontrol atau jaringan dari kriteria dan subkriteria yang mengontrol interaksi. Pada kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada metode AHP. Bagian kedua adalah jaringan pengaruh-pengaruh diantara unsur dan klaster (Saaty, 1999). Hubungan ketergantungan antar unsur pada pendekatan ANP digambarkan dengan tanda anak panah bolak-balik pada masing-masing klaster. Klaster, atau komponen dalam ANP adalah kumpulan unsur-unsur yang diturunkan dari sinergi interaksi yang tidak ditemukan dalam unsur tunggal (Saaty, 2004).

ANP merupakan alat analisis yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan hubungan ketergantungan, baik antar kriteria, ataupun sub kriteria. Oleh karena itu, ANP memberikan pendekatan yang lebih akurat karena mampu menangani masalah yang kompleks yang berkaitan dengan ketergantungan dan umpan balik. Perhitungan ANP dapat diselesaikan dengan bantuan Software Super Decision.

Pendekatan ANP banyak diabaikan dibandingkan dengan pendekatan AHP (Analytic Hierarchy Process) yang berstruktur linear dan tidak mengakomodasikan adanya feed-back. Hal ini dikarenakan AHP relatif lebih sederhana dan mudah untuk diterapkan, sedangkan ANP lebih dalam dan luas, sesuai diterapkan pada pengambilan keputusan yang rumit, kompleks serta memerlukan berbagai variasi intertaksi dan ketergantungan. Sebagai metode pengembangan dari metode AHP, ANP masih menggunakan cara Pairwise Comparison Judgement Matrices (PCJM) antar unsur yang sejenis. Perbandingan berpasangan ANP dilakukan antar unsur dalam komponen/ klaster untuk setiap interaksi dalam network.

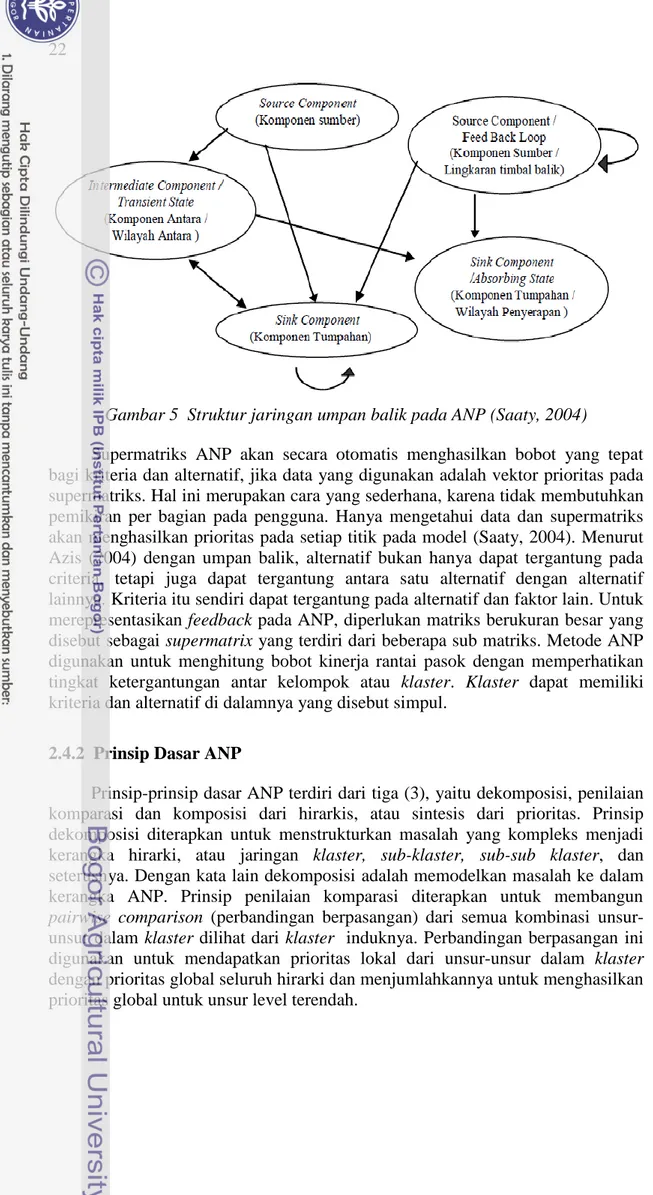

Saaty (1996) dan Saaty (2001), menyatakan bahwa jaringan umpan balik adalah struktur untuk memecahkan masalah yang tidak dapat disusun dengan menggunakan struktur hirarki. Jaringan umpan balik terdiri dari interaksi dan ketergantungan antara unsur pada level yang lebih rendah. Struktur umpan balik tidak mempunyai bentuk linear dari atas ke bawah, tetapi nampak seperti sebuah jaringan siklus pada masing-masing klaster dari setiap unsur, serta dapat berbentuk looping pada klaster itu sendiri. Bentuk ini tidak dapat disebut sebagai level. Umpan balik juga mempunyai sumber (source) dan tumpahan (sink). Titik sumber menunjukkan asal dari jalur kepentingan dan tidak pernah dijadikan tujuan dari jalur kepentingan lain, sedangkan titik tumpahan adalah titik yang menjadi tujuan dari jalur kepentingan dan tidak pernah menjadi asal untuk kepentingan lain.

Sebuah jaringan yang utuh terdiri dari titik sumber (source node), titik antara (intermediate node) yang berasal dari titik asal (source node), titik siklus, atau sebuah jalur yang menuju pada titik tumpahan (sink node) dan bagian akhir adalah titik tumpahan itu sendiri (sink node). Struktur ANP terdiri atas ketergantungan antar unsur dari komponen dalam (inner dependence) dan dari ketergantungan antar unsur dari komponen luar (outer dependence) seperti ditampilkan pada Gambar 5. Adanya jaringan (network) dalam suatu ANP dimungkinkan dapat merepresentasikan beberapa masalah tanpa terfokus pada awal dan kelanjutan akhir seperti pada AHP.

Gambar 5 Struktur jaringan umpan balik pada ANP (Saaty, 2004)

Supermatriks ANP akan secara otomatis menghasilkan bobot yang tepat bagi kriteria dan alternatif, jika data yang digunakan adalah vektor prioritas pada supermatriks. Hal ini merupakan cara yang sederhana, karena tidak membutuhkan pemikiran per bagian pada pengguna. Hanya mengetahui data dan supermatriks akan menghasilkan prioritas pada setiap titik pada model (Saaty, 2004). Menurut Azis (2004) dengan umpan balik, alternatif bukan hanya dapat tergantung pada criteria, tetapi juga dapat tergantung antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Kriteria itu sendiri dapat tergantung pada alternatif dan faktor lain. Untuk merepresentasikan feedback pada ANP, diperlukan matriks berukuran besar yang disebut sebagai supermatrix yang terdiri dari beberapa sub matriks. Metode ANP digunakan untuk menghitung bobot kinerja rantai pasok dengan memperhatikan tingkat ketergantungan antar kelompok atau klaster. Klaster dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya yang disebut simpul.

2.4.2 Prinsip Dasar ANP

Prinsip-prinsip dasar ANP terdiri dari tiga (3), yaitu dekomposisi, penilaian komparasi dan komposisi dari hirarkis, atau sintesis dari prioritas. Prinsip dekomposisi diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hirarki, atau jaringan klaster, sub-klaster, sub-sub klaster, dan seterusnya. Dengan kata lain dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP. Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk membangun pairwise comparison (perbandingan berpasangan) dari semua kombinasi unsur-unsur dalam klaster dilihat dari klaster induknya. Perbandingan berpasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari unsur-unsur dalam klaster dengan prioritas global seluruh hirarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk unsur level terendah.

2.4.3 Prosedur ANP

Menurut Izik et al. (2011), proses solusi ANP memiliki empat (4) langkah utamaberikut:

1. Mengembangkan struktur model keputusan

Pada langkah ini dilakukan penyusunan masalah dan pemodelan konseptual. Awalnya, melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen penting. Unsur paling atas (klaster) didekomposisikan menjadi sub-komponen dan atribut (node). ANP memungkinkan dependensi baik di dalam tubuh sebuah klaster (ketergantungan dalam) dan antar klaster (ketergantungan luar). Masing-masing variabel pada setiap tingkat harus didefenisikan bersama dengan hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam sistem.

Selanjutnya hasil kuesioner dari beberapa responden digabung untuk menentukan ada tidaknya hubungan saling ketergantungan antar kriteria tersebut dengan rumus berikut:

Q = N / 2... (2)

Jika Vij > Q, maka ada hubungan saling ketergantungan antar kriteria. Jika Vij < Q, maka tidak ada hubungan saling ketergantungan antar kriteria. Dimana :

N = Jumlah responden atau pengambil keputusan

Q = Nilai tengah dari jumlah responden atau pengambil keputusan

Vij = Jumlah responden yang memilih adanya hubungan saling ketergantungan antar kriteria pada sel yang menghubungkan baris i dengan kolom j.

2. Matriks perbandingan berpasangan dari variabel yang saling terkait.

Pada tahap kedua ini, dipilih kelompok dan unsur-unsur yang akan dibandingkan sesuai dengan kriteria kontrol (apakah memengaruhi kelompok dan unsur lain yang berkaitan dengan kriteria kontrol, atau dipengaruhi oleh kelompok dan unsur lainnya?). Dalam membandingkan unsur dalam kelompok digunakan pertanyaan yang sama dan pertanyaan berkaitan dengan unsur spesifik dalam suatu kelompok (kriteria kontrol); pasangan mana yang berpengaruh lebih besar?. Penulis mengunakan jenis pertanyaan yang sama untuk membandingkan kelompok.

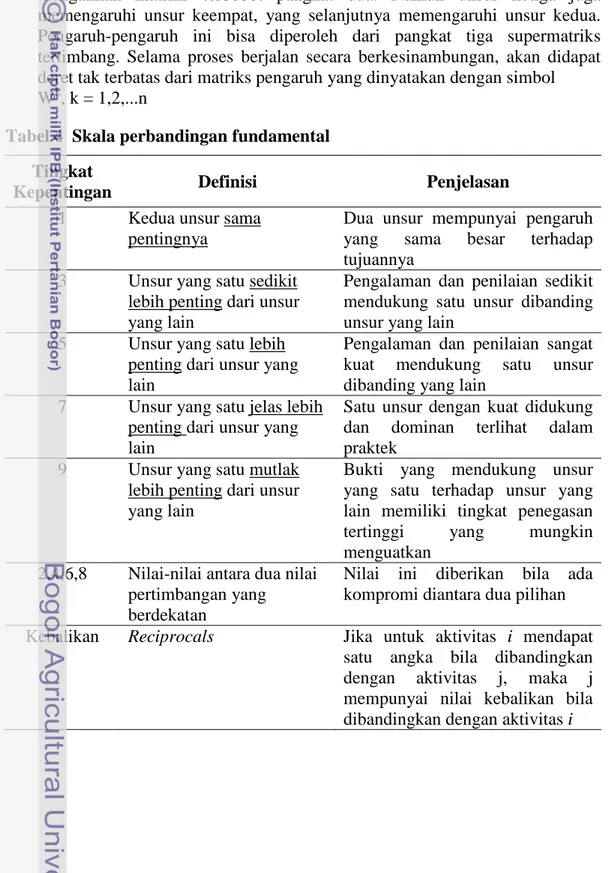

Digunakan skala perbandingan fundamental pada Tabel 4. Dan setelah itu dilakukan perbandingan berpasangan berikut matriks antara kelompok/unsur untuk menurunkan eigen vector, serta membentuk supermatriks. Perbandingan berpasangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan Kelompok.

Melakukan perbandingan berpasangan pada kelompok yang memengaruhi masing-masing kelompok yang saling terhubung dan berkaitan dengan kriteria kontrol yang diberikan. Bobot yang diperoleh dari proses ini akan digunakan untuk memberikan bobot pada unsur-unsur yang sesuai dengan kolom blok dari supermatriks. Berikan angka nol bila tidak ada pengaruh. b. Perbandingan Unsur.

Melakukan perbandingan berpasangan pada unsur-unsur dalam kelompoknya sendiri berdasarkan pengaruh pada setiap unsur dalam

kelompok lain yang saling terhubung (atau unsur-unsur dalam kelompoknya sendiri)

c. Perbandingan untuk Alternatif

Membandingkan semua alternatif yang berkaitan dengan masing-masing unsur di dalam komponen. Perbandingan berpasangan dilakukan dengan membuat matriks perbandingan berpasangan, dengan nilai aij merepresentasikan nilai kepentingan relatif dari unsur pada baris (i) terhadap unsur pada kolom (j). Contohnya aij = wi/wj. Setelah semua perbandingan berpasangan selesai dibuat, vektor bobot prioritas (w) dihitung dengan rumus:

Aw = λmax w ... (3)

Dimana λ max adalah eigen value terbesar pada matriks A dan w adalah eigen vector.

Perbandingan unsur berpasangan pada ANP dalam setiap tingkat dilakukan terhadap kepentingan relatif untuk kriteria kontrolnya. Matriks korelasi disusun berdasarkan skala rasio 1-9. Ketika penilaian dilakukan untuk sepasang, nilai timbal balik secara berpasangan selesai. Vektor yang sesuai dengan nilai eigen maksimum dari matriks yang dibangun dihitung dan vektor prioritas diperoleh. Nilai prioritas ditemukan dengan menormalkan vektor ini. Dalam proses penilaian, masalah dapat terjadi dalam konsistensi dari perbandingan berpasangan. Dengan model ANP yang memakai persepsi decision maker sebagai input, maka dapat terjadi ketidakkonsistenan, karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten, terutama pada saat harus membandingkan banyak kriteria. Batas ketidakkonsistenan yang ditetapkan oleh Thomas L. Saaty adalah tidak lebih dari 0,1 (CR<0,1)

CR =

< 0,1

... (4) dan CI = ... (5)Keterangan :

CR = Rasio Konsistensi CI = Indeks Konsistensi

= Nilai eigen maksimun pada matriks RI = Indeks Acak n = Jumlah matriks

Ada empat langkah dalam menentukan nilai CR yaitu: Langkah 1: Hitung nilai satu matrik perbandingan Langkah 2: Hitung nilai dari CI dengan rumus 5

Langkah 3: Hitung nilai CR dengan menggunakan rumus 4 dan Tabel 3 Langkah 4: Bandingkan nilai CR dengan ambang konsistensi 0,1 untuk menilai apakah perbandingan itu konsisten (jika CR<0,1 = konsisten)

3. Perhitungan supermatriks.

Setelah perbandingan berpasangan selesai dilakukan, dilakukan perhitungan supermatriks dengan tiga (3) langkah, yaitu:

a. Unweighted Supermatrix (supermatiks tanpa pembobotan), dibuat secara langsung dari semua prioritas lokal yang berasal dari perbandingan berpasangan antar unsur yang memengaruhi satu sama lain. Vektor prioritas yang berasal dari matriks perbandingan berpasangan dimasukkan sebagai sub kolom dari kolom yang sesuai pada supermatriks. Supermatriks merepresentasikan prioritas pengaruh dari unsur disisi sebelah kiri matriks terhadap unsur di atas matriks. Hasil dari proses ini adalah unweighted supermatrix.

b. Weighted Supermatrix (supermatiks berbobot), diperoleh dengan mengalikan semua unsur di blok dari unweighted supermatrix dengan bobot kelompok yang sesuai. Weighted supermatrix dikenal juga sebagai kolom matriks stokastik dimana masing-masing kolom dijumlahkan jadi satu.

c. Limiting Supermatrix (supermatriks terbatas) komposisi dari supermatiks terbatas dibuat dengan memangkatkan Weighted supermatrix sampai stabil. Stabilitas dicapai ketika semua kolom dalam supermatriks yang sesuai untuk setiap node meniliki nilai yang sama.

Langkah-langkah ini dilakukan dalam software Super Decisions, yang merupakan paket perangkat lunak yang dikembangkan untuk aplikasi ANP. Setiap subnetwork, prosedur yang sama diterapkan dan alternatif diberi peringkat.

4. Bobot kepentingan dari klaster dan node

Penetuan bobot kepentingan dari faktor penentu dengan menggunakan hasil Limiting Supermatrix dari model ANP. Prioritas keseluruhan dari setiap alternatif dihitung melalui sintesis. Hasil yang diperoleh dari masing-masing subnetwork disintesis untuk memperoleh prioritas keseluruhan dari alternatif. Hasil sintesis dari prioritas ini dinormalkan untuk memilih alternatif prioritas tertinggi. Di bawah ini merupakan struktur umum dari supermatriks.

Masing-masing kolom dalam Wij adalah eigen vector yang menunjukkan kepentingan dari unsur pada komponen ke-i dari jaringan pada sebuah unsur pada komponen ke-j. Beberapa masukan yang menunjukkan hubungan dengan nilai nol pada unsur mengartikan bahwa tidak terdapat kepentingan pada unsur tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka unsur tersebut tidak akan

digunakan dalam perbandingan berpasangan untuk menurunkan eigen vector. Jadi unsur yang digunakan adalah unsur yang menghasilkan nilai kepentingan bukan nol (Saaty, 2006) i dan j menunjukkan klaster yang dipengaruhi dan memengaruhi, dan n adalah unsur dari klaster bersangkutan.

Unsur pertama dapat memengaruhi unsur kedua secara langsung dan tidak langsung melalui pengaruhnya pada unsur ketiga dan kemudian dengan pengaruh dari unsur ketiga pada unsur kedua, sehingga setiap kemungkinan dari unsur ketiga harus diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat dengan mengalikan matriks terbobot pangkat dua. Namun unsur ketiga juga memengaruhi unsur keempat, yang selanjutnya memengaruhi unsur kedua. Pengaruh-pengaruh ini bisa diperoleh dari pangkat tiga supermatriks tertimbang. Selama proses berjalan secara berkesinambungan, akan didapat deret tak terbatas dari matriks pengaruh yang dinyatakan dengan simbol Wk, k = 1,2,...n

Tabel 4 Skala perbandingan fundamental Tingkat

Kepentingan Definisi Penjelasan

1 Kedua unsur sama pentingnya

Dua unsur mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuannya

3 Unsur yang satu sedikit lebih penting dari unsur yang lain

Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu unsur dibanding unsur yang lain

5 Unsur yang satu lebih penting dari unsur yang lain

Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu unsur dibanding yang lain

7 Unsur yang satu jelas lebih penting dari unsur yang lain

Satu unsur dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek

9 Unsur yang satu mutlak lebih penting dari unsur yang lain

Bukti yang mendukung unsur yang satu terhadap unsur yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang

berdekatan

Nilai ini diberikan bila ada kompromi diantara dua pilihan Kebalikan Reciprocals Jika untuk aktivitas i mendapat

satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan aktivitas i