SKRIPSI

HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI

SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2015

Oleh: Iqsyadina Fikriya

011411223004

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

SKRIPSI

HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI

SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2015

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan Dalam Program Studi Pendidikan Bidan Pada Fakultas Kedokteran Unair

Oleh: Iqsyadina Fikriya

011411223004

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

SKRIPSI

HITUNG LEUKOSIT PADA KETUBAN PECAH DINI

SEBAGAI INDIKATOR INFLAMASI

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

TAHUN 2015

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kebidanan Dalam Program Studi Pendidikan Bidan Pada Fakultas Kedokteran Unair

Oleh: Iqsyadina Fikriya

011411223004

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indiktor Inflamasi

di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”

Telah diuji tanggal : 2 Agustus 2016

Panitia penguji Skripsi :

Ketua : Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K)

NIP. 19770814 200501 2 001

Anggota Penguji : 1. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes NIP. 19700129 199702 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indiktor Inflamasi

di Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”

Telah diuji tanggal : 2 Agustus 2016

Panitia penguji Skripsi :

Ketua : Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K)

NIP. 19770814 200501 2 001

Anggota Penguji : 1. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes NIP. 19700129 199702 2 002

MOTTO

Whoever submit his/her whole self to Allah while he/she is a doer of good- then he/she has

grasped indeed the most trustworthy hand-hold (buhul); And to Allah return all matters for

decision.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat

kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) yang kukuh. Hanya

kepada Allah kesudahan segala urusan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat

dan hidayah serta bimbingan-Nya dapat diselesaikannya skripsi dengan judul

“Hitung Leukosit pada Ketuban Pecah Dini sebagai Indikator Inflamasi di Rumah

Sakit Universitas Airlangga Tahun 2015”

Bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya dengan hati yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan

program studi pendidikan bidan.

2. Baksono Winardi, dr., Sp .OG (K) selaku Koordinator Program Studi

Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah

memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan

program studi pendidikan bidan.

3. Ashon Sa’adi, dr., Sp. OG (K) selaku dosen pembimbing I penelitian skripsi

yang telah memberikan bimbingan dan sarannya selama proses pengerjaan

skripsi ini.

4. Dr. Pudji Lestari, dr., M. Kes. selaku dosen pembimbing II penelitian skripsi

yang telah memberikan bimbingan dan sarannya selama proses pengerjaan

skripsi ini.

5. Eighty Mardiyan Kurniawati, dr., Sp.OG (K) selaku dosen penguji yang telah

6. Ketua Komite Etik Rumah Sakit Universitas Airlangga yang telah

menyatakan penelitian ini layak etik

7. Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya yang telah

memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

8. Koordinator serta staf Rekam Medik Rumah Sakit Universitas Airlangga

yang telah membantu dalam pelaksanaan pengambilan sampel penelitian.

9. Dosen serta staf sekretariat Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas

kedokteran Universitas Airlangga yang telah banyak membantu.

10. Bapak Drs. Abd. Syakur, Ibu Binti Mubaiyah, Iqsyahiro Kresna Arsela,

M. Iqsyarifal Fakhri dan segenap keluarga serta calon keluarga yang selalu

memberikan dukungan, semangat dan material dalam proses pengerjaan

penelitian.

11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bidan Alih Jenis dan Reguler yang

juga memberikan semangat, bantuan serta teman berdiskusi.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi

kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap dapat

bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juli 2016

RINGKASAN

Ketuban Pecah Dini (KPD) yang dikenal dengan istilah Premature Rupture of Membrane (PROM) merupakan salah satu komplikasi kehamilan yaitu pecah selaput ketuban secara spontan sebelum awitan persalinan. Sejak akhir kehamilan terjadi aliran sel-sel imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu proses inflamasi. Efek ini terjadi akibat dari toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing dari janin yang bersifat semialogenik. Mediator proinflamsi menyebabkan terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit. Leukosit yang tinggi dapat mengaibatkan serangkaian proses biokimia yang dapat mengakibatkan degradasi kolagen sehingga menurunkan kekuatan selaput ketuban. Pada pemeriksaan rutin, hitung leukosit dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk skrining pada ibu hamil trimester ketiga kaitannya dengan akibat yang timbul karena proses inflamasi yang secara fisiologis terjadi pada akhir kehamilan. Leukosit berperan dalam pengaktifan sitokin yang menyebabkan rangsangan produksi hormon prostaglandin dan matriks metalloproteinase (MMP) dan merangsang kontraksi. Peningkatan MMP dapat menyebabkan peningkatan degenarasi kolagen khorioamnion yang berakibat pecahnya selaput ketuban dan struktur serviks yang berakibat terjadinya KPD

Masalah. KPD merupakan salah satu komplikasi kehamilan dan persalinan yang memerlukan perhatian, karena prevalensinya yang cukup besar. Sekitar 10% perempuan hamil akan mengalami KPD. Di Indonesia, KPD terjadi pada sekitar 6,46-15,6% pada kehamilan aterm. Ketuban pecah dini berkaitan erat dengan peningkatan kadar leukosit kaitannya dalam proses inflamasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan jumlah hitung leukosit melalui hasil pemeriksaan DL pada ibu hamil dengan dan tanpa KPD serta menunjukkan titik potong optimalpeningkatan hitung leukositpada ibu hamil dengan KPD

Metode.dilakukan penelitian observasional potong lintang yang bersifat komparatif dengan pemilihan sampel total pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini selama tahun 2015 di RS Unair. Hitung leukosit dianalisis dengan uji t tidak berpasangan kemudian dilanjutkan dengan uji sensitifitas dan uji spesifisitas. Hasil. Didapatkan hasil bahwa rerata hitung leukosit pada kelompok ibu hamil dengan KPD (rerata 13,19. 103 /µl, SB 3,87) lebih tinggi bermakna dibandingkan dengan kelompok ibu hamil tidak-KPD (rerata 8,30 . 103 /µl, SB

1,45) serta hitung leukosit dengan cut-off point ≥ 9,53 . 103 /µl memiliki

sensitifitas 76,6%, spesifisitas 76,6% dengan ROC 0,88.

Kesimpulan. rerata hitung leukosit pada kelompok ibu hamil dengan KPD lebih tinggi bermakna dibandingkan dengan kelompok ibu hamil tidak-KPD . Hitung leukosit dengan cutt-off point ≥ 9,53 . 103 /µl dapat membedakan

peningktan hitung leukosit pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan tidak ketuban pecah dini dengan sensitifitas dan spesifisitas tertinggi (sensitifitas 76,6%, spesifisitas 76,6% dengan ROC 0,88)

ABSTRACT

Background : Premature Rupture of Membrane (PROM) is a complication of pregnancy that spontaneous rupture of the membranes before the onset of labor. PROM is one of the complications of pregnancy and childbirth that require attention, because the prevalence is sizable. Approximately 10% of pregnant women will experience KPD. In Indonesia, KPD occurred at about 6.46 to 15.6% in term pregnancies. Premature rupture of membranes is closely related to increased levels of leukocytes relation to the inflammatory process. Objectives : the objective of this study is to analyze the the difference of Descriptive analysis and bivariate analysis using Independent T-test was done on some specific variables. The limit of significances was p <0.05 with 95% confidence interval. This research analyze the cuf-off point of leukocytes count with the best sensitivity, specificity.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN

SAMPUL DALAM ... i

PRASYARAT GELAR ... ii

SURAT PERNYATAAN... iii

LEMBAR PERSETUJUAN ... iv

PENETAPAN PANITIA PENGUJI ... v

LEMBAR PENGESAHAN ... vi

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG ... xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

2.1.3 Pemeriksaan Laboratorium Leukosit ... 8

2.1.4 Masalah Klinis Hasil Penghitungan Leukosit ... 10

2.2 Konsep Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini ... 12

2.3 Peningkatan Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini 19 2.3.1 Mekanisme Inflamasi dalam Kehamilan ... 19

2.3.2 Perubahan Sistem Hematologi dan Urinaria ... 20

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

4.8.2 Confidentiality (Kerahasiaan) ... 35

4.9 Keterbatasan ... 35

BAB 5 HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 5.1 Hasil Penelitian ... 36

5.2 Analisis Hasil Penelitian ... 37

BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Pembahasan ... 44

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan ... 51

7.2 Saran... ... 51

DAFTAR PUSTAKA ... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Normal Nilai Hitung Leukosit ... 9

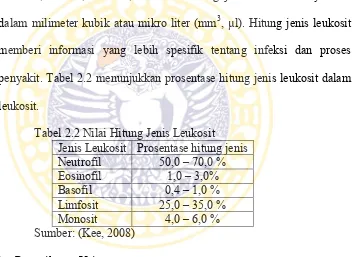

Tabel 2.2 Nilai Hitung Jenis Leukosit ... 9

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel ... 29

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan golongan umur ... 37

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan status paritas ... 38

Tabel 5.3 Perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu hamil dengan ketuaban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini ... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Potensial Infeksi Bakteri ke dalam Uterus ... 15

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian ... 24

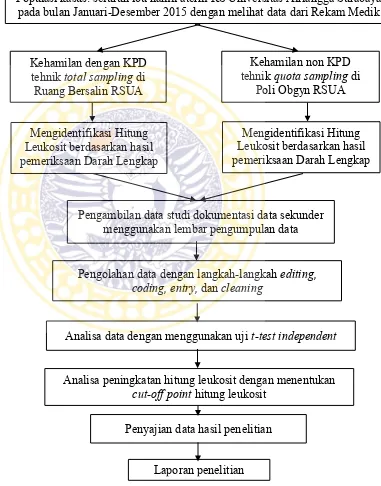

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian ... 26

Gambar 4.2 Kerangka Operasional ... 34

Gambar 5.1 Receiver Operating Characteristik Curve ... 40

Gambar 5.2 Kurva sensitifitas dan spesifisitas hitung leukosit ... 40

Gambar 5.3 Diagram peningkatan hitung leukosit di RSUA tahun 2015... 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Mahasiswa Prodi Pendidikan Bidan

FK UNAIR Tahun Ajaran 2015/2016 ... 56

Lampiran 2 Berita Acara Perbaikan ... 57

Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian. ... 61

Lampiran 4 Surat Jawaban Permohonan Ijin Penelitian di RSUA ... 62

Lampiran 5 Surat Keterangan Lolos Kaji Etik RSUA ... 63

Lampiran 6 Lembar Pengolahan Data Penelitian ... 64

Lampiran 7 Pengujian Statistik dengan SPSS ... ... 71

DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI LAMBANG

MMP : Matriks Metalloproteinase P : Probabilitas

PG : Prostaglandin PGE2 : Prostaglandin E2

PGF2α : Prostaglandin F2α

POGI : Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia pPROM : Preterm Prematur Rupture of Membran

PROM : Prematur Rupture of Membran

ROC : Receiver Operating Charakteristik

RS : Rumah Sakit

RSUA : Rumah Sakit Universitas Airlangga

SDKI : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDP : Sel darah Putih

TIMP : Tissue Inhibitor of Metalloproteinases

VCAM : Vascular Cell Adhesion Molecule

WBC : White Blood Cell

WHO : World Health Organization

Daftar Lambang

% : persentase

/ : per

µl : mikro liter

≥ : lebih atau sama dengan dari < : kurang dari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan salah satu komplikasi

kehamilan dan persalinan yang memerlukan perhatian, karena

prevalensinya yang cukup besar. Sekitar 10% perempuan hamil akan

mengalami KPD (Jazayeri, 2015). Di Indonesia, KPD terjadi pada sekitar

6,46-15,6% pada kehamilan aterm (POGI, 2014). Berdasarkan data SDKI

tahun 2012 prevalensi ketuban pecah dini adalah 15% dari jumlah

persalinan. (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan data Dinas

Kesehatan Kota Surabaya tahun 2013 kasus kematian ibu sebanyak 49

kasus akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Rumah Sakit

Universitas Airlangga merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan di kota

Surabaya yang berperan aktif dalam penanganan komplikasi maternal

neonatal dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, termasuk

pemeriksaan hematologi.

Ketuban Pecah Dini yang dikenal dengan istilah Premature

Rupture of Membrane (PROM) merupakan salah satu komplikasi

kehamilan yaitu pecah selaput ketuban secara spontan sebelum awitan

persalinan (Kennedy, 2014). Sejak akhir kehamilan terjadi aliran sel-sel

imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu proses inflamasi. Efek

ini terjadi akibat dari toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing dari

terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit (Cunningham et al,

2014).

Rentang hitung leukosit selama kehamilan secara fisiologis lebih

tinggi bila dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil (Kee, 2008). Di

Korea Selatan penelitian menunjukkan berdasarkan histologis

khorioamnitis semakin rendah usia kehamilan, maka semakin tinggi kadar

serum C-Reactive protein dan leukositnya (Kim, et al., 2016). Leukosit

yang tinggi dapat mengaibatkan serangkaian proses biokimia yang dapat

mengakibatkan degradasi kolagen sehingga menurunkan kekuatan selaput

ketuban. Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh

kontraksi uterus dan peregangan berulang. Kang dan kawan-kawan

meneliti bahwa kepadatan sel selaput ketuban menurun pada ibu dengan

ketuban pecah dini (Kang, et al. 2015).

Pada umumnya hitung leukosit sering digunakan sebagai

indikatator adanya infeksi. Namun dalam pemeriksaan rutin, hitung

leukosit dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk skrining pada ibu

hamil trimester ketiga kaitannya dengan akibat yang timbul karena proses

inflamasi yang secara fisiologis terjadi pada akhir kehamilan. Leukosit

berperan dalam pengaktifan sitokin yang menyebabkan rangsangan

produksi hormon prostaglandin dan matriks metalloproteinase (MMP) dan

merangsang kontraksi.

Menurut penelitian yang dilakukan di China tahun 2015 bahwa

wanita yang mengalami KPD memiliki kadar sitokin lebih tinggi dan

Peningkatan MMP dapat menyebabkan peningkatan degenarasi kolagen

khorioamnion yang berakibat pecahnya selaput ketuban dan struktur

serviks yang berakibat penipisan serviks. Hormon prostaglandin berperan

dalam kontraksi uterus sehingga akan mengakibatkan proses inpartu.

Namun bila pecahnya selaput ketuban tidak diikuti dengan tanda

persalinan maka disebut dengan ketuban pecah dini. Penelitian

sebelumnya tenang ketuban pecah dini dilakukan oleh Lee bahwa

peningkatan hormon prostaglandin dapat menjadi kemungkinan terjadinya

ketuban pecah dini (Lee, et al., 2009).

Berdasarkan penelitian oleh beberapa para ahli ini menunjukkan

bahwa ketuban pecah dini berkaitan erat dengan peningkatan kadar

leukosit kaitannya dalam proses inflamasi. Dengan melihat fenomena

tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan total hitung leukosit

pada darah ibu hamil dengan usia kehamilan yang aterm dengan

pemeriksaan hitung darah lengkap pada kehamilan dengan komplikasi

ketuban pecah dini dibandingkan dengan kehamilan yang tidak mengalami

komplikasi ketuban pecah dini

1.2 RumusanMasalah

“ Adakah perbedaan hitung leukosit darah antara kehamilan aterm

dengan ketuban pecah dini dan kehamilan aterm tanpa ketuban pecah

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Membuktikan adanya perbedaan hitung leukosit dilihat dari

pemeriksaan laboratorium darah lengkap (DL) pada ibu hamil dengan

ketuban pecah dini bila dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak

mengalami ketuban pecah dini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Menganalisis perbedaan jumlah hitung leukosit melalui hasil pemeriksaan

darah lengkap pada ibu hamil dengan KPD bila dibandingkan dengan ibu

hamil tanpa KPD

2) Menunjukkan titik potong optimal (cut-off point) peningkatan hitung

leukosit pada ibu hamil dengan KPD bila dibandingkan dengan ibu hamil

tanpa KPD

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitiaan ini bermanfaat untuk mengetahui peranan leukosit dan

hubungannya dengan proses inflamasi selama kehamilan dan kejadian

ketuban pecah dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Menambah wawasan mahasiswa mengenai proses perubahan

dini dalam kaitannya dengan proses inflamasi selama kehamilan

trimester ketiga.

2) Bagi tenaga medis, dapat dijadikan sebagai informasi tentang

peningkatan leukosit yang dapat beresiko terhadap kejadian ketuban

pecah dini sehingga dapat dijadikan indikator pencegahan kejadian

ketuban pecah dini

3) Bagi pihak rumah sakit, dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

memberikan pelayanan optimal, serta meningkatkan mutu pelayanan di

dalam ruang lingkup pelayanan maternal perinatal terkait dengan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1Konsep Leukosit

2.1.1 Definisi Leukosit

Leukosit atau sel darah putih ( white blood cell, WBC, lekocyte)

merupakan salah satu sel yang membentuk darah. Leukosit merupakan

bagian dari sitem pertahanan tubuh, sel ini memeberikan respon yang

cepat pada benda asing yang masuk dengan cara bergerak ke arah sisi

organ yang mengalami gangguan (Cunningham et al, 2014)

2.1.2 Klasifikasi Leukosit

Leukosit merupakan kelompok dari beberapa jenis sel. Leukosit

dibedakan menjadi: Granulosit (Leukosit granuler/ polimorfonuclear) dan

Agranulosit (Leukosit nongranuler/ mononuclear)

1) Granulosit

Paling banyak terdapat dalam darah, sekitar 75%. Terdapat

butir spesifik yang mengikat zat warna dan sitoplasma.

(1) Sel neutrofil

Jumlahnya paling banyak sekitar 60-70% dari jumlah

seluruh leukosit atau 3000-6000 per mm3 dalam darah normal.

(Subowo, 2009). Neutrofil merupakan garis terdepan pertahanan

tubuh selama infeksi akut karena mempunyai kemampuan

fagositosis. Neutrofil berespon lebih cepat terhadap inflamasi dan

Neutrofil yang belum matang disebut dengan batang dan dapat

bermultiplikasi dengan cepat selama infeksi akut, sedangkan yang

sudah matang disebut segmen (Kee, 2008)

(2) Sel eosinofil

Jumlah sel eosinofil sebanyak 1-3% dari seluruh leukosit

atau 150-450 buah per mm3 darah. Sel eosinofil berkaitan dengan

peristiwa alergi dan sering ditemukan dalam jaringan yang

mengalami reaksi alergi atau radang kronis. Hitung jenis eosinofil

meningkat selama alergi disebabkan oleh parasitik. (Kee, 2008;

Subowo, 2009).

(3) Sel basofil

Jumlah sel basofil sekitar 0,5% sehingga sangat sulit

ditemukan pada sediaan apus. Ukurannya 10-12 µm.

Sitoplasmanya mengandung bahan-bahan diantaranya histamin

yang berperan dalam proses alergi atau anafilaksis (Subowo,

2009). Hitung basofil meningkat pada masa penyembuhan. Pada

peningkatan steroid, hitung basofil akan menurun (Kee, 2008)

2) Agranulosit

(1) Limfosit

Jumlah limfosit sekitar 1000-3000 per mm3 darah atau

20-30% dari seluruh leukosit. Limfosit dapat berperan dalam sistem

imunologik, dikenal dengan nama sel imunokompeten dan

Peningkatan jumlah limfosit (limfositosis) terjadi pada infeksi

krinis dan virus (Kee, 2008).

(2) Monosit

Berjumlah sekitar 3-8% dari seluruh leukosit. Monosit

memiliki diameter terbesar yaitu 12-15µm. Monosit adalah

pertahanan baris kedua terhadap infeksi bakteri dan benda asing.

Sel ini lebih kuat daripada neutrofil dan dapat mengonsumsi

partikel debris yang lebih besar. (Kee, 2008). Monosit mampu

bermigrasi menembus kapiler untuk masuk ke dalam jaringan

pengikat dan monosit berubah menjadi makrofag atau sel-sel lain

yang diklasifikasikan sebagai sel fagositik. Selain berfungsi

sebagai fagositosis sel makrofag dapat berperan menyampaikan

antigen kepada limfosit untuk bekerja sama dalam sistem imun

(Subowo, 2009).

2.1.3 Pemeriksaan Laboratorium Leukosit

Salah satu pemeriksaan yang dapat menunjukkan adanya infeksi dan

inflamasi adalah dengan pemeriksaan darah rutin dan urin rutin, dengan

menghitung jumlah Sel Darah Putih (SDP) atau White Blood Cell (WBC)

(Gomez et al., 2010).

1) Pemeriksaan Darah

Hitung dan hitung jenis leukosit termasuk dalam uji hematologi

atau Hitung Darah Lengkap (Complete Blood Count). Hitung leukosit

cenderung lebih rendah di pagi hari daripada siang hari. Steroid dapat

Tabel 2.1 Data Normal Nilai Hitung leukosit

Sumber: (Kee, 2008; Gomez, 2010)

Hitung jenis leukosit terdiri atas 5 jenis leukosit yaitu neutrofil,

eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Hitung jenis leukosit dinyatakan

dalam milimeter kubik atau mikro liter (mm3, µl). Hitung jenis leukosit

memberi informasi yang lebih spesifik tentang infeksi dan proses

penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan prosentase hitung jenis leukosit dalam

leukosit.

Tabel 2.2 Nilai Hitung Jenis Leukosit Jenis Leukosit Prosentase hitung jenis

Neutrofil 50,0 – 70,0 %

Jumlah leukosit dalam urin dapat diketahui dengan pemeriksaan

mikroskopik sedimen urin yang merupakan rangkaian dari pemeriksaan

urin atau urinalisis. Adanya leukosit di dalam sedimen urin dapat

ditemukan terdapat dalam urin wanita yang sedang mengalami

jumlah leukosit hanya 0-5 per lapangan penglihatan kecil dan pada

wanita dapat pula karena kontaminasi dari genetalia (Kee, 2008).

2.1.4 Masalah Klinis Hasil Penghitungan Leukosit

Peningkatan leukosit dalam darah disebut dengan leukositosis dan

penurunan leukosit disebut leukopenia (Kee, 2008; Subowo, 2009).

Pada umumnya, leukosit adalah indikator adanya infeksi di dalam

tubuh, sehingga peningkatan kadar leukosit di dalam darah dapat

dijadikan gambaran adanya infeksi (Gomez et al., 2010). Peningkatan

kadar leukosit dapat terjadi secara fisiologis dan patologis.

Kadar leukosit akan meningkat pada keadaan berikut ini:

(1) Infeksi akut

(2) Nekrosis jaringan

(3) Leukemia

(4) Penyakit kolagen

(5) Anemia hemolitik dan sel sabit

(6) Stres (pembedahan/trauma, perdarahan demam, kekacauan

emosional yang berlangsung lama)

(7) Aktifitas fisik berlebihan, kelelahan.

(8) Kehamilan, persalinan dan nifas

(9) Menstruasi

Penurunan kadar leukosit dapat disebabkan oleh beberapa hal

berikut ini

(1) Penyakit hematopoetik

(2) Infeksi virus

(3) Malaria

(4) Agranulositosis

(5) Alkoholisme

(6) Sistem lupus eritematosus

(7) Artritis reumatoid

Terdapat leukosit dalam jumlah banyak di urin desebut piuria.

Keadaan ini sering dijumpai pada kasus infeksi saluran kemih atau

kontaminasi dengan sekret vagina pada penderita dengan flour albus

dan pada ibu KPD dengan tanda-tanda infeksi. Tampilan urin yang

terdapat leukosit biasanya berwarna keruh dan berkabut. Masalah klinis

yang mungkin terjadi adalah infeksi saluran kemih (ISK), demam,

latihan fisik berlebihan, lupus nefritis, penyakit ginjal dan bahkan

tumor. Bila leukosit terdeteksi dalam urin maka harus dilakukan

2.2Konsep Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini

2.2.1 Definisi Kehamilan

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan

didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum

dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam

waktu 40 minggu (Saifuddin, 2011).

Status reproduksi merupakan determinan antara yang

menyebabkan terjadinya komplikasi pada maternal maupun perinatal.

Gravida dan umur merupakan bagian dari status reproduksi yang menjadi

determinan antara yang berpengaruh terhadap terjadinya komplikasi ibu

dan anak (Saifuddin, 2009)

1) Umur ibu

Umur atau usia adalah lawan waktu hidup sejak dilahirkan atau

diadakan. Umur ibu merupakan salah satu indikator untuk menentukan

apakah kehamilan ibu dalam faktor resiko kehamilan atau tidak. Umur

yang beresiko untuk melangsungkan kehamilan adalah umur kurang dari

20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Umur sehat untuk reproduksi adalah

umur ibu dari 20 tahun sampai 35 tahun. Umur antara 20-35 tahun

merupakan umur dengan kehamilan dan kelahiran terbaik, artinya di umur

tersebut ibu hamil memiliki risiko yang rendah untuk ibu dan janin

(Affandi,2012).

Kehamilan ibu pada umur kurang dari 20 tahun sangat beresiko

untuk proses kehamilan sehingga dapat menyebabkan terjadinya

komplikasi persalinan yang dapat merugika kesehatan ibu maupun janin

(Manuaba,2012). Umur ibu lebih dari 35 tahun beresiko terhadap

kesehatan ibu dan janin serta pada umur ini kehamilan akan berpotensi

mengalami kegawatdaruratan obstetri atau APGO (Ada Potensi Gawat

Obstetri) (Saifuddin,2009). Kesehatan ibu dengan umur lebih dari 35

tahun tidak seoptimal pada ibu hamil dengan umur 20-35 tahun karena

pada umur lebih dari 35 tahun, kesehatan ibu akan menurun dan mudah

terserang penyakit serta organ reproduksi juga mengalami penuaan

sehingga jalan lahir menjadi kaku dan terjadi perubahan pada jaringan

organ reproduksi dalam (Rochjati, 2011)

2) Status paritas

Penentuan graviditas/paritas yang pertama adalah menggunakan

sistem gravida/para 2-digit, maka gravida menunjukkan berapa kali

seorang wanita pernah hamil. Bila saat ini hamil, kehamilan masuk

hitungan dan menunjukkan jumlah kehamilan yang berakhir dengan

kelahiran janin viabel. Jika seorang wanita hamil kembar, kehamilannya

tetap dihitung sebagai satu kali kehamilan. Jika janil lahir mati namun

sudah melewati usia viabilitas maka hal tersebut masuk hitungan paritas.

Penghitungan paritas klasik menggunakan sistem 4-digit yaitu digi

pertama: jumlah kehamilan cukup bulan yang dilahirkan setelah melewati

usia viabilitas(>37 minggu). Digit kedua: jumlah kelahiran kurang bulan

(<37 minggu). Digit ketiga: jumlah kehamilan yang berakhir dengan

minggu atau BB janin <500gr). Digit keempat: jumlah anak yang saat ini

hidup.

Ada beberapa istilah terkait dalam paritas, antara lain: nulipara adalah

wanita yang belum pernah melahirkan janin viabel, primipara adalah wanita

yang pernah melahirkan satu kali (tanpa mempertimbangkan jumlah janin)

dengan 28 janin viabel, multipara adalah wanita yang perbah melahirkan dua

kali atau lebih (tanpa mempertimbangkan jumlah janin) dengna janin viabel.

Dan grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan sampai lima anak

atau lebih.

2.2.2 Definisi Ketuban Pecah Dini

Ketuban Pecah Dini (KPD) dikenal dengan istilah

Premature/Spontaneus/Early Rupture of Membrane (PROM) adalah pecah

selaput ketuban secara spontan sebelum adanya tanda persalinan atau

dimulainya tanda inpartu pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu

(Kemenkes RI, 2013; Kennedy, 2014; Jazayeri, 2015).

KPD adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu, yaitu bila

pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5

cm (Mochtar, 2012). Ketuban yang pecah sebelum terdapat tanda

persalinan, dan setelah ditunggu 1 jam belum ada tanda-tanda persalinan

(Manuaba, 2010).

2.2.3 Etiologi Ketuban Pecah Dini

Pada dasarnya mekanisme yang mengawali ketuban pecah dini

belum diketahui secara pasti, ketuban pecah dini merupakan sindroma

Ketuban pecah dini memiliki hubugan dengan hal-hal berikut :

(1) Hipermortilitas rahim yang telah lama terjadi sebelum ketuban pecah,

biasanya karena penyakit seperti pielonefritis, sistitis, servisitis, dan

vaginitis

(2) Kelainan selaput ketuban (selaput ketuban terlalu tipis)

(3) Solusio plasenta

(4) Kekurangan tembaga dan asam askorbik sebagai komponen kolagen

yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal

(5) Infeksi (amnionotis atau khorioamnitis)

(6) Ketuban pecah dini afrisial, dimana dilakukan amniotomi terlalu dini

( Saifuddin, 2011; Jazayeri, 2015)

Gambar 2.1 Lokasi potensial infeksi bakteri ke dalam uterus Sumber: (Jazayer, 2015)

Faktor predisposisi lain yang mempengaruhi seperti:

(1) Multipara

(2) Malposisi (letak sungsang, letak lintang)

(3) Disproporsi sefalopelvik, kesempitan panggul,

(4) Servik inkompeten

2.2.4 Patofisiologi Ketuban Pecah Dini

Secara fisiologis, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan

secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus, peregangan berulang dan

pada daerah tertentu mengalami perubahan biokimia yang menyebabkan

selaput ketuban inferior rapuh. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada

hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi rahim dan gerakan

janin. Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda, ketuban pecah

dini pada kehamilan prematur disebabkan oleh adanya faktor-faktor

eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina (Saifuddin, 2011).

Menurut Manuaba (2010) mekanisme KPD adalah bila selaput

ketuban tidak lagi kuat karena kurangnya jaringan ikat dan vaskularisasi,

dan bila terjadi pembukaan serviks maka selaput ketuban bertambah lemah

dan mudah pecah. Pada kehamilan aterm, perubahan yang terjadi secara

fisiologis dan pengaruh dari kontraksi seringkali menyebabkan

melemahnya kekuatan selaput ketuban sehingga terjadi ketuban pecah dini

(Kennedy, 2014).

Pecanya selaput ketuban berhubungan dengan perubahan proses

biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstra selular amnion,

korion, dan apoptosis membran janin. Perubahan struktur, jumlah, dan

katabolisme kolagen mengakibatkan aktivitas kolagen berubah sehingga

selaput ketuban pecah. Membran janin dan desidua bereaksi terhadap

mediator seperti prostaglandin, sitokin, dan protein hormon yang

merangsang aktivitas “matrix degrading enzym” (Saifuddin, 2011).

Degradasi kolagen dimediasi oleh Matriks Metaloproteinase

(MMP) yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor

protase. Mendekati waktu persalinan keseimbangan antara MMP dan

TIMP-1 mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstraselular

dan membran janin. Aktivitas degradasi proteolitik ini meningkat

menjelang persalinan. Pada penyakit periodontitis dimana terdapat

peningkatan MMP, cenderung terjadi ketuban pecah dini (Saifuddin,

2011). Ketuban pecah dini berpengaruh terhadap kehamilan dan

persalinan. Periode laten atau lag period (LP) adalah jarak antara pecahnya

ketuban dengan permulaan persalinan. Periode laten akan semakin

memanjang pada usia kehamilan yang semakin muda. Sedangkan lamanya

persalinan akan lebih pendek dalam keadaan usia kehamilan yang semakin

muda (Mochtar, 2012)

2.2.5 Pengaruh Ketuban Pecah Dini

Resiko pada ibu dan janin akibat KPD meningkat seiring dengan

durasi atau lamanya waktu sebelum persalinan dan frekuensi periksa

dalam (Kennedy, 2014). Semakin lama periode laten maka semakin besar

resiko morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Komplikasi yang timbul

akibat ketuban pecah dini bergantung pada usia gestasinya. Dapat terjadi

infeksi maternal maupun neonatal persalinan prematur, hipoksia karena

kompresi tali pusat, deformitas janin, meningkatkan insiden seksio

Terbukanya jalan lahir akibat KPD dapat menyebabkan infeksi

ascendens, selain itu juga dapa dijumpai infeksi puerperalis, peritonitis,

septikemia, serta dry-labour (Mochtar, 2012) Resiko terhadap neonatal

dapat berupa

(1) Infeksi neonatus

(2) Placental abrupton

(3) Gawat janin

(4) Fetal restriction deformities

(5) Pulmonary hypoplasia

(6) Kematian janin/ neonatus. (Jazayeri, 2015)

Infeksi intrauterin terjadi bahkan sebelum ibu merasakan tanda

gejala infeksi, sehingga hal ini menigkatkan morbiditas dan mortalitas

perinatal (Mochtar, 2012). Risiko infeksi ibu dan anak meningkat pada

ketuban pecah dini. Pada ibu dapat terjadi korioamnitis, pada bayi dapat

terjadi septikemia, pneumonia, omfalitis. Umumnya korioamnitis terjadi

2.3Peningkatan Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini

2.3.1 Mekanisme Inflamasi dalam Kehamilan

Dalam bukunya, Chunningham (2014) menyatakan bahwa:

“Pregnancy is thought to be associated with suppression of various

humoral and cell-mediated immunological functions to accommodate the

“foreign” semiallogeneic fetal graft. In reality, pregnancy is both a

proinflammatory and antiinflammatory condition, depending upon the

stage of gestation.”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa kehamilan berhubungan

dengan penekanan berbagai hormon dan dan fungsi imunologis karena

respon ibu hamil dalam menampung jaringan semiallogenik yaitu janin.

Kehamilan mencakup 2 kondisi yaitu proinflamatory dan antiinflamatory

bergantung pada tiap tahapan kehamilan. Mor (2011) membagi fase

imunlogis kehamilan menjadi 3 fase.

1) Awal kehamilan berkaitan dengan proses proinflamasi. Selama proses

implantasi dan pembentukan plasenta, blastokis harus menerobos ke

lapisan rongga epitelium rahim untuk menetap di jaringan

endometrium. Tropoblas menggantikan endotelium untuk otot polos

pada pembuluh darah untuk mempertahankan peredaran darah pada

plasenta. Aktifitas ini mengakibatkan perlunya aktifitas inflamasi

dalam regenerasi sel epitelium rahim.

2) Pertengahan kehamilan berkaitan dengan proses antiinflamasi. Selama

3) Akhir kehamilan dan persalian ditandai dengan aliran sel-sel

imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu terjadinya proses

inflamasi (Cunningham et al, 2014)

2.3.2 Perubahan Sistem Hematologi dan Urinaria

Perubahan hematologi pada saat kehamilan adalah meningkatnya

volume darah, rata-rata peningkatan darah pada kehamilan aterm adalah

45-50%. Peningkatan terjadi secara fisiologis untuk mengganti aliran

darah ekstra ke uterus, memenuhi kebutuhan metabolisme fetus, dan

meningkatkan perfusi pada organ lain. Ekstra volume darah juga sebagai

persiapan untuk menkompensaasi kehilangan darah dalam persalinan

(Leveno, 2009; Aprillia, 2010)

Jumlah sel darah putih yang lebih dari 15.000/mm3 merupakan

indikasi adanya infeksi pada wanita hamil (Jazayeri, 2015). Peningkatan

kadar leukosit pada wanita hamil sering terjadi karena adanya infeksi

selama kehamilan sebagai respon terhadap agen infeksius (Sutedjo, 2008).

Selain karena infeksi, secara fisologis wanita hamil mengalami

peningkatan leukosit akibat toleransi ibu terhadap antigen jaringan asing

dari janin yang bersifat semialogenik (Cunningham, 2008).

Hitung leukosit cukup bervariasi selama kehamilan hingga

mendekati 15.000 /mm3. Selama persalinan dan awal masa nifas leukosit

meningkat hingga mencapai 25.000 /mm3 atau bahkan lebih sampai

30.000 /mm3. Namun nilai rata-ratanya 14.000 – 16.000 /mm3. Penyebab

persalinan faktor pembekuan darah meningkatkan kadar beberapa

koagulan seperti fibrinogen (Aprillia, 2010; Cunningham et al, 2014).

Selama kehamilan, masing-masing ginjal memanjang1-1,5 cm dan

ureter berdilatasi sampai tepi atas tulang pelvis. Hal ini menyebabkan

meningkatnya kejadian statis urin yang menyebabkan infeksi dan tes

fungsi renal sulit diinterpretasi (Aprillia, 2010). Sedimen leukosit

dianggap normal bila ditemukan 0-5/ daya penglihatan rendah (Kee, 2008)

2.3.3 Peran Leukosit dalam Kehamilan dan Ketuban Pecah Dini

Respon tubuh terhadap patogen melibatkan berbagai komponen

sistem imun dan sitokin, baik yang bersifat pro inflamsi maupun

antiinflamasi. Pada inflamasi atau jaringan yang meradang, prostaglandin

berperan dalam menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan

permeabilitas vaskular. Mediator inflamsi yang dilepas menyebabkan

terjadinya reaksi peradangan dengan perantara leukosit diantaranya

makrofag, netrofil, dan limfosit.

Molekul aktif seperti prostagalandin (PG) terlibat dalam proses

persalinan. Pada persalinan normal Prostaglandin dihasilkan oleh desisua,

dan konsentrasinya meningkat sejak kehamilan 15 minggu. Prostaglandin

akan menyebabkan kontraksi uterus dan memicu persalinan. Sitokin

tertentu seperti interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) tumor necrosis

factor alpha (TNF-α) menstimulasi sintesa PG dari plasenta dan

khorioamnion. Pada kehamilan normal, mediator pada intraamnion

meningkat secara fisiologis sampai batas ambang terjadi pada titik

Infeksi menyebabkan proses biomekanik pada selaput ketuban

dalam bentuk proteolitik sehingga memudahkan ketuban pecah. Invasi

bakteri ke dalam koriodesidua akan melepaskan produk-produknya,

seperti: endotoksin dan eksotoksin serta mengaktifkan sistem

monosit-makrofag pada maternal yang kemudian melepaskan sejumlah sitokin

seperti TNF-, IL-1, IL-6, dan IL-8. Respon tubuh setelah invasi mikroba

merupakan hasil interaksi kompleks antara microbial signal, leukosit,

mediator humoral dan endotel vaskuler. Sitokin pada reaksi inflamasi

memberi respon. Proses inflamasi akibat agen infeksius ini akan

mecetuskan mediator-mediaor inflamasi seperti histamin, sitokin,

leukotrien, dan prostaglandin.

Selama demam, pirogen endogen (interleukin-1) dilepaskan dari

leukosit dan bekerja langsung pada pusat termoregulator dalam

hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh. Efek ini berhubungan

dengan peningkatan prostaglandin otak (yang bersifat pirogenik). Reaksi

peradangan/ inflamasi ini terjadi dengan perantara sel darah putih untuk

melakukan proses fagositosis pada bakteri. Sitokin, endotoksin dan

eksotoksin menstimulasi biosintesis PGF2-dan PGE2 di desidua atau

amnion dan melepaskannya. Sitokin dapat berfungsi sebagai endokrin,

parakin, autokrin. Sitokin berperan penting dalam mekanisme sistem imun

dalam pertumbuhan plasenta dan pemeliharaan kehamilan. Puncak dari

sintesis ini adalah pelepasan metaloprotease dan unsur-unsur bioaktif

lainnya. Prostaglandin menstimulasi kontraksi uterus meningkatan matriks

degradasi kolagen yang berakibat pada melemahnya membran kolagen

yang dalam hal ini berakibat pada penurunan kekuatan khorioamnion

sampai dengan pecahnya selaput ketuban dan penurunan kolagen pada

serviks merubah jaringan kolagen pada serviks menjadi lebih lunak

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

: Diteliti : Tidak diteliti

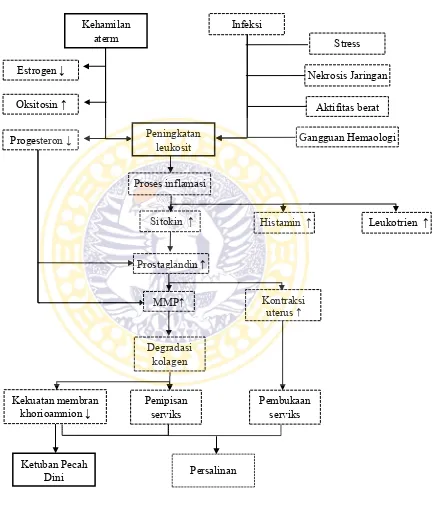

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa peningkatan leukosit dapat terjadi kerana beberapa hal, diantaranya kehamilan, infeksi, stress, nekrosis jaringan, aktifitas berat, dan ganggua sistem hematologi. Peningkatan Leukosit merupakan merupakan hal yang terjadi secara fisiologis dalam proses kehamilan dan persalinan. Peningkatan leukosit mengakibatkan proses inflamasi atau peningkatan suhu tubuh oleh pusat termoregulasi dalam hipotalamus. Masa akhir kehamilan merupakan fase proinflamsi akibat proses biokimia berbagai hormon dan aktivitas rahim yang mengakibatkan meningkatkan produksi sitokin yang merupakan merupakan salah satu mediator inflamasi.

Sitokin diproduksi oleh sel darah putih, proses inflamasi menyebabkan sitokin menstimulasi biosintesis prostaglandin di desidua dan amnion. Prostaglandin menstimulasi kontraksi dan meningkatkan kadar enzim Matriks Metaloprotase (MMP) pada membran khorioamnion. Peningkatan kadar MMP menyebabkan degradasi kolagen meningkat pada membran khorioamnion dan penipisan jaringan serviks. Degradasi kolagen berakibat pada melemahnya kekuatan khorioamnion sampai dengan pecahnya selaput ketuban. Pecahnya selaput ketuban tanpa diikuti dengan tanda gejala persalinan disebut dengan Ketuban Pecah Dini (KPD).

3.2 Hipotesis Penelitian

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

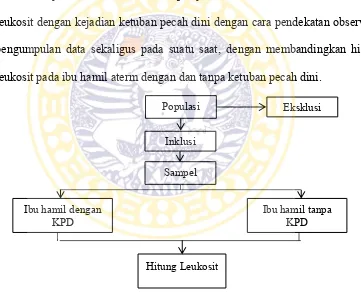

Jenis penelitian yang telah dilaksanakan merupakan penelitian

comparatif yang bersifat analitik observasional, yaitu penelitian yang

menjelaskan adanya hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis

(Notoatmodjo, 2010). Peneliti mempelajari dinamika korelasi antara hitung

leukosit dengan kejadian ketuban pecah dini dengan cara pendekatan observasi/

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat, dengan membandingkan hitung

leukosit pada ibu hamil aterm dengan dan tanpa ketuban pecah dini.

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Perbedaan Rerata Hitung Leukosit pada Kehamilan Dengan dan Tanpa Ketuban Pecah Dini

Sampel

Ibu hamil tanpa KPD Ibu hamil dengan

KPD

Inklusi

Populasi Eksklusi

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil dengan usia

kehamilan aterm yang memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit

Universitas Airlangga yang menjalani pemeriksaan laboratorium hematologi

dan tercatat dalam rekam medik mulai dari bulan Januari – Desember 2015.

4.2.2 Sampel

Dalam penilitian ini terdapat 2 kelompok sampel, yaitu ibu hamil

aterm dengan KPD dan ibu hamil aterm TIDAK KPD yang tercatat dalam

rekam medik pada bulan Januari - Desember 2015 yang memenuhi kriteria

inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini.

Kriteria inklusi Ibu Hamil dengan KPD

1) Ibu hamil usia kehamilan aterm usia kehamilan >37 – 42 minggu dengan

diagnosis ketuban pecah dini

2) Menjalani pemeriksaan laboratirium DL

3) Mendapat persetujuan pihak Rumah Sakit untuk dilakukan pengkajian

pada rekam medis pasien

Kriteria inklusi Ibu Hamil TIDAK KPD

1) Ibu hamil usia kehamilan aterm usia kehamilan >37 – 42 minggu

2) Selaput ketuban utuh

3) Menjalani pemeriksaan laboratirium DL

Kriteria eksklusi KPD dan Tidak KPD

1) Terdapat tanda-tanda infeksi

2) Terdapat tanda gejala inpartu

3) Mengalami komplikasi kehamilan lain seperti obesitas, DM, Hipertensi,

PE dan Gemelli

4) Rekam medis yang tidak lengkap

4.2.3 Besar Sampel

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuai

dengan jumlah ibu hamil dengan KPD dan ibu hamil tanpa KPD di Rumah

Sakit Universitas Airlangga yang tercatat dalam rekam medik mulai dari

bulan Januari - Desember 2015 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Dari seluruh jumlah kehamilan dengan ketuban pecah dini yang dirawat di

Rumah Sakit Universitas Airlangga sebanyak 87 ibu hamil, dan yang

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 47 ibu hamil.

Sedangkan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini sebanyak 47 ibu hamil.

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini memakai dua tehnik pengambilan sampel. Kelompok

sampel ibu hamil dengan KPD diambil dengan menggunakan tehnik total

sampling yaitu seluruh ibu hamil dengan KPD yang memenuhi kriteria

eksklusi dan inklusi di RS Universitas Airlangga sedangkan untuk sampel ibu

hamil tanpa KPD akan digunakan tehnik quota sampling, yang jumlah

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya

pada bulan April-Juni tahun 2016 dengan menganalisi data rekam medis

pasien pada bulan Januari-Desember tahun 2015

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional,

4.4.1Variabel Penelitian

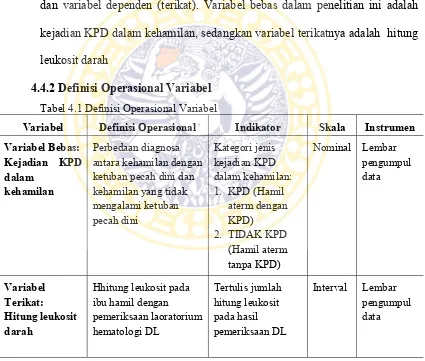

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas)

dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

kejadian KPD dalam kehamilan, sedangkan variabel terikatnya adalah hitung

leukosit darah

4.4.2Definisi Operasional Variabel Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Instrumen

Karakteristik:

Status Paritas Jumlah kehamilan ibu saat ini yang tercatat di rekam medik

4.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

4.5.1Instrumen

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah format lembar pengumpulan data atau lembar rekam medik pasien,

sekunder pasien ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu hamil yang

tidak mengalami ketuban pecah dini dengan melihat rekam medik

4.5.2Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mengumpulkan data yang berisi jumlah ibu hamil yang mengalami

ketuban pecah dini yaitu dengan melihat catatan register pada Ruang

Bersalin di RSUA pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember

tahun 2015

2) Mengumpulkan data yang berisi jumlah ibu hamil yang mengalami

ketuban pecah dini yaitu dengan melihat catatan register pada Poli

Obstetri dan Ginekologi di RSUA pada bulan Januari sampai dengan

bulan Desember tahun 2015

3) Melakukan pengambilan sampel penelitian menggunakan lembar

rekam medis pada di Ruang Rekam Medis dengan dengan

menyesuaikan dengan kriteria inklusi dan menghindari kriteria ekslusi

4) Mengidentifikasi jenis kehamilan berdasarkan komplikasi yang

dialami ibu, yaitu kehamilan dengan ketuban pecah dini dan

kehamilan yang tidak mengalami ketuban pecah dini.

5) Mengumpulkan data dengan menggunakan lembaran pengumpulan

data dan melakukan pengkodean

6) Mengidentifikasi hasil jumlah hitung leukosit berdasarkan

4.6 Pengolahan dan Analisis Data

4.6.1Pengolahan Data

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Editing yang dilakukan untuk mengoreksi data atau menyunting data

yang diperoleh atau dikumpulkan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa

terhadap kelengkapan dan penyesuaian data yang diperoleh dengan

kebutuhan penelitian.

2) Coding. Setelah data dikoreksi atau disunting, selanjutnya dilakukan

coding, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi

data angka dengan menentukan code yang digunakan, untuk

membedakan masing-masing subyek penelitian. Pengkodean yang

dilakukan adalah membedakan subyek penelitian kelompok KPD

adalah kelompok ibu hamil dengan komplikasi ketuban pecah dini,

sedangkan kelompok TIDAK KPD adalah ibu hamil tanpa ketuban

pecah dini.

3) Entry. Setelah melakukan editing dan coding, data kemudian

dimasukkan ke dalam master tabel sehingga data mudah dijumlah dan

disusun untuk disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

4) Cleaning. Setelah melakukan entry data, data perlu diperiksa kembali

untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode,

4.6.2 Analisis Data

Pada penelitian ini, data penelitian dianalisis dengan metode analitik

observasional untuk melakukan analisis dinamika kolerasi antara fenomena

atau faktor resiko yang dalam hal ini adalah total hitung leukosit pada ibu

hamil aterm dengan faktor efek yaitu kejadian ketuban pecah dini.

1) Analisis Univariat

Digunakan untuk mendiskripsikan karakteristik subyek penelitian

dengan menghitung distribusi dan persentase. Menjelaskan

karakteristik ibu hamil sebagai subyek penelitian meliputi umur ibu,

status paritas, serta lamanya pecah ketuban subyek penelitian baik ibu

hamil dengan KPD maupun ibu hamil TIDAK KPD.

2) Analsis Bivariat

Analisis data menggunakan komparasi yaitu dengan membandingkan

perbedaan dua kelompok sampel. Data penelitian berdistribusi normal.

Uji hipotesis yang digunakan adalah t-test independent karena variabel

bebas berskala nominal (2 nilai yaitu ibu hamil dengan KPD dan ibu

hamil tanpa KPD) dengan variabel tergantung berskala numerik

(hitung leukosit darah). Interval kepercayaan (Confidence Interval)

sebesar 95% dan p (signifikan < 0,05) Analisis ini menggunakan

bantuan SPSS 23. Hasil analisis dilanjut dengan uji sensitifitas dan uji

spesifisitas dengan metode Receiver Operating Characteristik (ROC)

4.7 Kerangka Operasional

Kerangka kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Populasi

Populasi kasus: seluruh ibu hamil aterm RS Universitas Airlangga Surabaya pada bulan Januari-Desember 2015 dengan melihat data dari Rekam Medik

Pengolahan data dengan langkah-langkah editing, coding, entry, dan cleaning

Pengambilan data studi dokumentasi data sekunder menggunakan lembar pengumpulan data Kehamilan dengan KPD

tehnik total sampling di Ruang Bersalin RSUA

Analisa data dengan menggunakan uji t-test independent

Penyajian data hasil penelitian

Analisa peningkatan hitung leukosit dengan menentukan

4.8 Ethical Clearence

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan proposal ke bagian

penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya

untuk pengajuan sidang etik yang diselenggarakan oleh komite etik RS Unair

untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin,

penelitan ini menekankan etika penelitian, antara lain:

4.8.1Anonimity (tanpa nama)

Peneliti tidak akan mencantumkan identitas atau nama pasien pada

lembar pengumpul data. Peneliti hanya akan menggunakan kode untuk

mengklasifikasikan subyek penelitian.

4.8.2 Confidentiality (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi klien dijamin oleh peneliti dan tidak akan

disebarluaskan dikalangan umum. Semua informasi yang telah dikumpulkan,

hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4.9 Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu terbatas dari apa yang

tertulis di rekam medik. Sedangkan apa yang tertulis di rekam medik terkadang

tidak lengkap dan tidak cukup mewakili diagnosis serta untuk melengkapi data

BAB 5

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

5.1Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas

Airlangga (RSUA) atau biasa disebut Rumah Sakit Unair merupakan salah

satu Rumah Sakit pendidikan di Indonesia di wilayah Jawa Timur yang

memajukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Rumah

Sakit Unair telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

sejak tahun 2013 dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kota

Surabaya yang saat ini masih tergolong dalam Rumah Sakit Tipe C.

Rumah Sakit Unair berlokasi di Kampus C Universitas Airlangga

Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Informasi lengkap

mengenai Rumah Sakit Unair dapat diakses melaui website:

rumahsakit.unair.ac.id, nomer telepon 031-5916287 atau melalui email

5.1.2 Subyek Penelitian

Jumlah pasien bersalin pada bulan Januari – Desember tahun 2015

di Rumah Sakit Unair adalah 829 ibu bersalin dengan berbagai diagnosa

baik dengan persalinan normal maupun komplikasi lain, salah satunya

adalah ketuban pecah dini. Ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini

sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Unair adalah 87 ibu hamil dengan

kehamilan <37 minggu, dan 65 ibu hamil mengalami ketuban pecah dini

pada usia kehamilan aterm atau 37 - 42 minggu.

Karena beberapa alasan seperti rekam medis yang tidak lengkap,

tidak dilakukan pemeriksaan darah sebelum masuk fase inpartu dan ibu

mengalami tanda-tanda infeksi, sehingga harus dijadikan ekslusi sebanyak

18 ibu hamil. Besar sampel pada penelitian ini adalah 47 ibu hamil dengan

ketuban pecah dini dan 47 ibu hamil tanpa ketuban pecah dini.

5.2Analisis Hasil Penelitian

5.2.1 Karakteristik Subyek Penelitian

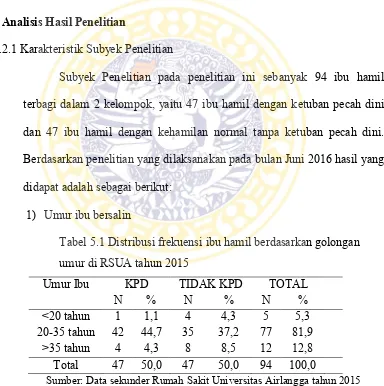

Subyek Penelitian pada penelitian ini sebanyak 94 ibu hamil

terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 47 ibu hamil dengan ketuban pecah dini

dan 47 ibu hamil dengan kehamilan normal tanpa ketuban pecah dini.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni 2016 hasil yang

didapat adalah sebagai berikut:

1) Umur ibu bersalin

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan golongan umur di RSUA tahun 2015

Umur Ibu KPD TIDAK KPD TOTAL

Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil

sebagai subyek penelitian berada pada usia reproduksi sehat yaitu

umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 77 ibu hamil atau sebesar 81,9%

dari seluruh subyek penelitian

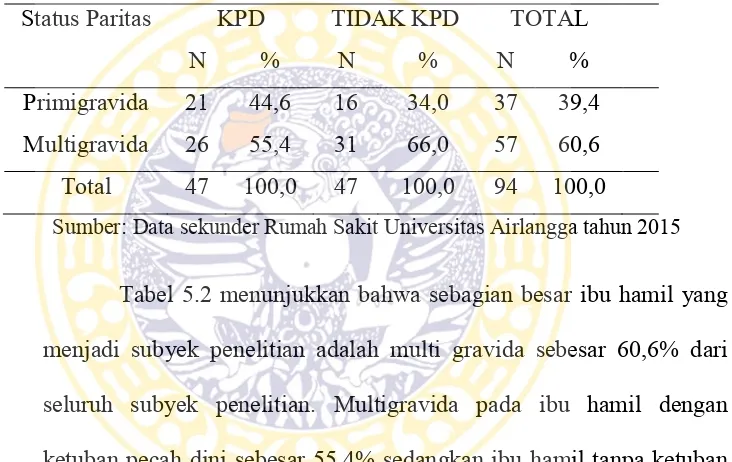

2) Status Paritas

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan status paritas di RSUA tahun 2015

Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang

menjadi subyek penelitian adalah multi gravida sebesar 60,6% dari

seluruh subyek penelitian. Multigravida pada ibu hamil dengan

ketuban pecah dini sebesar 55,4% sedangkan ibu hamil tanpa ketuban

5.2.2 Hasil Analisis Perbandingan Rerata Hitung Leukosit pada Ibu Hamil

Dengan dan Tanpa Ketuban Pecah Dini

Tabel 5.3 Perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu hamil dengan

ketuban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini

Kejadian Ketuban

Pecah Dini N

Rerata ±

Simpangan Baku

Perbedaan Rerata

(IK95%) p

KPD 47 13,19 ( 3,87) 4,89 (3,68 – 6,09) < 0,001

TIDAK KPD 47 8,30 (1,45)

Uji T tidak berpasangan

Hasil analisis pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa rata-rata

jumlah leukosit ibu hamil dengan KPD lebih tinggi dibandingkan

dengan ibu hamil tanpa KPD dengan perbedaan rerata sebesar 4,89.

.103/µl Nilai Interval Kepercayaan(IK) 95% adalah antara 3,68 sampai

6,09. Hasil uji statistik Independent T-test, didapatkan nilai sig 0,000

karena nilai p lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

secara statistik terdapat perbedaan yang bermakna jumlah hitung

leukosit ibu hamil antara ibu hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu

Gambar 5.1 Receiver Operating Charakteristik Curve

Gambar 5.1 merupakan kurva Receiver Operating

Charakteristik (ROC) yang menunjukkan bahwa hitung leukosit

memiliki nilai diagnostik yang baik karena kurva jauh dari garis 50%

dan mendekati 100%. Nilai dari Area Under the Curve (AUC) yang

didapat dari metode ROC adalah sebesar 88,2% (95%IK 81,3% -

95,0%), p < 0,001. Secara statistik nilai AUC sebesar 88,2% tergolong

kuat.

Gambar 5.3 Kurva sensitifitas dan spesifisitas hitung leukosit

T

i

Cut off point/ titik potong optimal berdasarkan kurva

sensitifitas dan spesifisitas berada pada titik ke 45. Bernilai ≥

9,53103/µl

Tabel 5.4 Tabel 2 X 2 Hasil Penelitian Diagnostik

Cut-off point

Total ≥ 9,53 < 9,53

Kejadian

KPD KPD TIDAK 36 11 47

KPD 11 36 47

47 47

Tabel 5.4 menunjukkan terdapat 11 ibu hamil KPD yang memiliki

hitung leukosit lebih rendah dari nilai cut-off point, serta terdapat

11 ibu hamil TIDAK KPD yang memiliki hitung leukosit lebih

tinggi dari nilai cut-off point. Jumlah subyek yang memiliki nilai

hitung leukosit diatas maupun dibawah cut-off point berdasarkan

kejadian KPD sehingga dapat diketahui beberapa parameter

diagnostik diantaranya:

Sensitivitas = a : (a+c) = 36 : 47 = 0,76

Spesifisitas = d : (b+d) = 36 : 47 = 0,76

Nilai Sensitivitas dan spesifisitas dari titik potong ≥ 9,53103/µl

Gambar 5.3 Diagram peningkatan rerata hitung leukosit pada KPD

berdasarkan lamanya pecah ketuban di RSUA tahun 2015

Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015

Diagram pencar di atas menunjukkan pola pencar data dan

garis regresi dari bagian kiri naik ke arah kanan. Hal ini

menunjukkan ada korelasi positif lemah. Sebagian besar hasil

hitung leukosit ibu hamil dengan KPD berada pada nilai di atas

garis cut-off point. 0 5 10 15 20 25

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

lamanya pecah ketuban (menit)

Σ hitung leukosit Linear (Σ hitung leukosit)

TIDAK KPD

Gambar 5.1 Grafik peningkatan rerata hitung leukosit pada KPD

berdasarkan lamanya pecah ketuban di RSUA tahun 2015

Sumber: Data sekunder Rumah Sakit Universitas Airlangga tahun 2015

Hitung leukosit dilihat dari lamanya pecah ketuban ≥ 12

jam lebih tinggi bila dibandingkan dengan kadar leukosit pada ibu

BAB 6

PEMBAHASAN

Menurut hasil penelitian Di Rumah Sakit Unair bulan Januari-Desember

tahun 2015 prevalensi ketuban pecah dini adalah 10,4%, dan 7,8% diantaranya

adalah KPD pada ibu dengan kehamilan aterm. Persentase ini sesuai bila

dibandingkan dengan prevalensi KPD menurut Jazayeri (2015) bahwa 10%

wanita hamil akan mengalami KPD. Berdasarkan data Perkumpulan Obstetri dan

Ginekologi Indonesia (POGI) tahun 2014 KPD terjadi sekitar 6,46-15,6% pada

kehamilan aterm. Hal ini menunjukkan kejadian KPD masih memerlukan

perhatian karena prevalensinya yang cukup besar.

6.1 Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik subyek penelitian ini meliputi umur, status paritas

dan lamanya pecah ketuban. Ditribusi frekuensi ibu hamil berdasarkan

golongan umur di RSUA tahun 2015 pada tabel 5.1 menunjukkan secara

umum persebaran berdasarkan usia ibu hamil adalah sama antara

kehamilan dengan ketuban pecah dini dan kehamilan tanpa ketuban pecah

dini yaitu sebagian besar subyek penelitian berada pada umur 20-35 tahun.

Umur ibu hamil tidak secara langsung berpengaruh pada kejadian ketuban

pecah dini. Namun menurut Affandi (2012) dalam usia reproduksi sehat

yaitu umur 20-35 tahun, ibu dan anak memiliki risiko paling rendah untuk

menunjukkan tidak adanya perbedaan disribusi umur pada ibu hamil dengan

dan tanpa ketuban pecah dini.

Menurut kejadian ketuban pecah dini, 55,4% ibu yang mengalami

ketuban pecah dini adalah multigravida, artinya sebagian besar subyek

penelitian memiliki faktor redisposisi terjadinya ketuban pecah dini.

Multigravida merupakan salah satu faktor predisposisi yang

mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini (Mochtar, 2012). Penelitian

yang dilakukan Aisyah (2012) menunjukkan bahwa 80% ibu bersalin

multipara mengalami ketuban pecah dini. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Pawestri (2010) ada hubungan yang sangat rendah antara

paritas dan usia ibu dengan ketuban pecah dini.

6.2 Perbandingan Rerata Hitung Leukosit pada Ibu Hamil Dengan dan

Tanpa Ketuban Pecah Dini

Tabel 5.4 menunjukkan perbandingan rerata hitung leukosit pada ibu

hamil dengan ketuban pecah dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rerata hitung

leukosit yang bermakna antara kelompok ibu hamil dengan ketuban pecah

dini dan ibu hamil tanpa ketuban pecah dini. Dimana hitung leukosit ibu

hamil dengan ketuban pecah dini lebih tinggi dari pada ibu hamil tanpa

ketuban pecah dini. Hasil penelitian ini sesuai menurut penelitian yang

dilakukan di China tahun 2016 bahwa wanita yang mengalami ketuban pecah

Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Lee bahwa peningkatan hormon prostagandin yang dalam hal

ini di produksi oleh leukosit dapat menjadi kemungkinan terjadinya ketuban

pecah dini (Lee, et al., 2009). Ditinjau dari fase imunologis dalam kehamilan,

tahap akhir kehamilan dan persalinan merupakan fase dimana ibu hamil akan

mengalami kondisi proinflammatory ditandai dengan aliran-aliran sel

imunologis ke dalam miometrium sehingga memicu terjadinya proses

inflamasi yang dapat dilihat salah satunya dengan pemeriksaan leukosit

(Chunninham, et. al., 2014).

Peningkatan jumlah hitung leukosit merupakan salah satu bukti

adanya proses inflamasi dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan sehingga

pemeriksaan terhadap leukosit dijadikan sebagai variabel inflamasi dan

sebagai pemeriksaan penunjang yang penting dilakukan pada ibu hamil baik

dengan ketuban pecah dini maupun ibu hamil dengan kehamilan normal

untuk mendeteksi terjadinya proses inflamasi akibat proses kehamilan

(Kosim, 2009). Hal ini sesuai oleh penelitian yang dilakukan oleh Kang dan

kawan-kawan di Korea Selatan pada tahun 2015 bahwa kepadatan sel selaput

ketuban menurun pada ibu dengan ketuban pecah dini (Kang, et al, 2015)

Dalam kondisi normal, peningkatan jumlah leukosit bermanfaat untuk

meredam infeksi dan mempertahankan homeostasis organ vital, namun

apabila kondisi reaksi yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya

kerusakan jaringan dalam hal ini adalah membran khorionamnion dan dapat

timbul nekrosis (Kosim, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh