commit to user

HUBUNGAN ANTARA JARAK KEHAMILAN

DENGAN ANEMIA DEFISIENSI BESI

DI RSUD Dr. MOEWARDI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Puspa Damayanti

G.0009174

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan

sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta,

commit to user

iv

ABSTRAK

Puspa Damayanti, G0009174, 2012.

Hubungan antara Jarak Kehamilan dengan

Anemia Defisiensi Besi di RSUD Dr. Moewardi. Skripsi. Fakultas Kedokteran

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Latar Belakang:

Wanita hamil menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap

masalah gizi terutama anemia defisiensi besi dan penanggulangan masalah anemia

defisiensi besi saat ini terfokus pada pemberian tablet zat besi (Fe) pada ibu hamil.

Sedangkan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun mempunyai risiko lebih besar

terhadap kejadian anemia defisiensi besi.

Subjek dan Metode:

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik

dengan pendekatan

case-control.

Sebanyak 60 subjek penelitian yang dipilih dengan

purposive sampling

dan

fixed disease sampling

adalah pasien ibu hamil yang

memeriksakan diri di Poli Kandungan RSUD Dr. Moewardi. Pengambilan data

dilakukan dengan wawancara langsung dan rekam medik pasien. Data hasil penelitian

dianalisis menggunakan model regresi logistik ganda dan diolah dengan

Statistical

Product and Service Solution

(SPSS) 20.00

for Windows

.

Hasil :

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengontrol variabel perancu yaitu

usia kehamilan, wanita hamil dengan jarak kehamilan

≥ 24 bulan di RSUD Dr.

Moewardi memiliki risiko untuk mengalami anemia defisiensi besi 0,8 kali lebih

besar daripada usia kehamilan < 24 bulan (OR = 0,8 ;

Cl 95% 0,17 s.d. 3,80; p =

0,778). Analisis ini telah mengontrol usia kehamilan sebagai faktor perancu, tetapi

belum mengontrol asupan gizi.

Simpulan :

Terdapat hubungan negatif, lemah, dan secara statistik tidak signifikan

antara jarak kehamilan dengan anemia defisiensi besi.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

v

ABSTRACT

Puspa Damayanti, G0009174, 2012.

The Association between Pregnancy Spacing

and Iron Deficiency Anemia at RSUD Dr. Moewardi. Mini thesis. Faculty of

Medicine, Sebelas Maret University Surakarta.

Background:

Pregnant women to be one of those most vulnerable to malnutrition,

especially iron deficiency anemia and iron deficiency anemia coping is currently

focused on the tablet of iron (Fe) in pregnant women. While pregnancy distance of

less than 2 years old are at greatest risk for iron deficiency anemia.

Methods:

This analytic study was observational using case-control approach. A

sample of 60 study subjects was selected by purposive sampling and fixed disease

sampling from outpatients who visited Obstetric Clinics, RSUD Dr. Moewardi

Surakarta. The data was collected by interview and some datas taken from the

medical records. The data was analyzed using multiple logistic regression model on

SPSS 20.00 for windows.

Conclusion:

There is a weak and negative association, and not statistically significant

between the gestational age with iron deficiency anemia..

commit to user

vi

PRAKATA

Alhamdulillah hirobbil’aalamin, segala puja dan puji penulis haturkan

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmatnya kepada penulis, sehingga

dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Hubungan antara Jarak Kehamilan

dengan Anemia Defisiensi Besi di RSUD Dr. Moewardi. Penelitian tugas karya akhir

ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana

Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penelitian tugas karya akhir ini tidak akan berhasil

tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat

ucapan terima kasih yang dalam saya berikan kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR-FINASIM selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. H. Rustam Sunaryo, dr., Sp.OG. selaku Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing hingga terselesainya skripsi ini.

3. Prof Bhisma Murti, dr., MPH, MSc, PhD selaku Pembimbing Pendamping yang tak henti-hentinya bersedia meluangkan untuk membimbing hingga terselesainya skripsi ini. 4. Dr. Hj., Sri Sulistyowati, dr., Sp.OG (K) selaku Penguji Utama yang telah memberikan

banyak kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Fitriyah selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ari Probandari,dr., MPH, Ph.D. dan Muthmainah, dr., M.Kes selaku Tim Skripsi FK UNS, atas kepercayaan, bimbingan, koreksi dan perhatian yang sangat besar sehingga terselesainya skripsi ini.

7. Yang tercinta kedua orang tua saya, Ayahanda Sugiyarto dan Ibunda Asih Rahayu, kakak dan adik saya, Terbit Argo Prasetya dan Pahala Iqro Firmansyah tersayang dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan tiada henti, dan memberikan support

dalam segala hal sehingga terselesaikannya penelitian ini.

8. Teman seperjuangan skripsi sekaligus sahabat-sahabat saya yang terbaik, Ratih Puspa Wardani dan Muflihah Isnawati yang setia memberikan saya semangat, bantuan dan mendampingi berjuang bersama saya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman terdekat, Pratita Komalasari, Sayekti Asih, Triska Adi Kusumadewi, teman-teman kelompok 13 dan angkatan 2009 atas semangat dan bantuan yang tak henti-henti dan waktu yang selalu tersedia.

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses penelitian tugas karya akhir ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Meskipun tulisan ini masih belum sempurna, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, koreksi, dan tanggapan dari semua pihak sangat diharapkan.

Surakarta, September 2012

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

vii

DAFTAR ISI

PRAKATA ...

vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ...

x

DAFTAR GAMBAR ...

xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB I. PENDAHULUAN ...

1

A.

Latar Belakang ...

1

B.

Perumusan Masalah ...

3

C. Tujuan Penelitian ...

3

D. Manfaat Penelitian ...

3

BAB II. LANDASAN TEORI ...

4

A. Tinjauan Pustaka ... ...

4

1. Anemia Defisiensi Besi ... ...

4

a. Definisi... ...

4

b. Gejala ... ... …

8

c. Pemeriksaan ... ...

9

2. Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan ...

14

a. Konsentrasi Hemoglobin pada Kehamilan ...

14

b. Kebutuhan Zat Besi pada Ibu Hamil ...

15

commit to user

viii

d. Patofisiologi ...

17

e. Dampak Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil ...

18

f. Diagnosis Anemia Defisiensi Besi dalam Kehamilan ...

18

3. Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi ...

20

B. Kerangka Pemikiran ...

21

C. Hipotesis ...

22

BAB III. METODE PENELITIAN ...

23

A. Jenis Penelitian ...

23

B. Lokasi Penelitian ...

23

C. Subjek Penelitian ...

23

D. Jumlah Sampel ...

24

E. Teknik Sampling ...

24

F. Identifikasi Variabel Penelitian ...

24

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian ...

25

H. Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data ...

26

I.

Teknik Analisis Data ...

27

J. Rancangan Penelitian ……… ...

28

BAB IV. HASIL PENELITIAN...

29

A.

Karakteristik Sampel Penelitian ...

29

1. Karakteristik Data Berdasarkan Data Kontinyu … ... ..

29

2. Karakteristik Data Berdasarkan Data Kategorikal ...

29

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

ix

1. Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi ….. ..

30

2. Hubungan Usia Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi ...

32

C.

Analisis Regresi Logistik Ganda ...

33

BABV. PEMBAHASAN ...

35

BABVI. PENUTUP ...

39

A. Simpulan ...

39

B. Saran ...

39

commit to user

x

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Karakteristik Sampel Data Kontinyu ...

26

Tabel 4.2

Distribusi Sampel Berdasarkan status ANC ...

26

Tabel 4.3

Distribusi Sampel Berdasarkan Status Anemia Defisiensi Besi ...

27

Tabel 4.4

Analisis Bivariat tentang Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia

Defisiensi Besi ... 27

Tabel 4.5

Analisis Bivariat tentang Hubungan Usia Kehamilan dengan Anemia

Defisiensi Besi ...

29

Tabel 4.6

Hasil Analisis Regresi Logistik Ganda tentang Hubungan Jarak Kehamilan

dengan Anemia Defisiensi Besi dengan Mengontrol Usia Kehamilan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran... 19

Gambar 3.1

Rancangan Penelitian ... .25

Gambar 4.1

Rata - Rata Jarak Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi... 28

commit to user

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran

Lampiran 2.

Surat Pengantar Penelitian dari Bagian Diklat RSUD Dr. Moewardi

Lampiran 3.

Format Penelitian Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia

Defisiensi Besi di RSUD Dr. Moewardi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Anemia defisiensi besi merupakan masalah gizi yang paling sering

terjadi di dunia. Perkiraan prevalensi anemia secara global sekitar 51%.

Kejadian anemia defisiensi besi lebih cenderung di negara-negara yang

sedang berkembang dibanding dengan negara yang sudah maju (Arisman,

2007).

Menurut data dari World Health Organization

(WHO) tahun 2008,

prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 1993-2005 di seluruh dunia

mencapai 41,8%. Prevalensi di Afrika 57,1%, di Amerika 24%, di Asia

Tenggara 48,2%, di Eropa 25,1% dan di Timur Tengah 44,2%.

Di Indonesia anemia defisiensi besi masih menjadi salah satu

masalah gizi yang utama selain masalah kurang kalori protein, defisiensi

vitamin A dan gondok endemik (Arisman, 2007).

Anemia defisiensi besi

pada kehamilan adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb)

dalam darah kurang dari normal (di bawah 11 gr% pada trimester satu dan

tiga, atau kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr% pada trimester dua)

(Cunningham, 2007).

Menurut data hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001,

prevalensi anemia ibu hamil sebesar 40,1% dan pada tahun 2007 turun

commit to user

anemia defisiensi besi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat

(Kemenkes RI, 2010).

Di Indonesia sebagian besar anemia disebabkan karena kekurangan

zat besi (Fe) hingga disebut anemia defisiensi besi (Kemenkes RI, 2010).

Wanita hamil menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap

masalah gizi terutama anemia defisiensi besi (Kemenkes RI, 2010).

Pada

ibu hamil, anemia berperan pada peningkatan prevalensi kematian dan

kesakitan ibu, sedangkan bagi bayinya dapat meningkatkan risiko kesakitan

dan kematian bayi, serta bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

(Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indinesia (FKM UI), 2007).

Penanggulangan masalah anemia defisiensi besi saat ini terfokus

pada pemberian tablet zat besi (Fe) pada ibu hamil (Kemenkes RI, 2010).

Ibu hamil mendapat tablet zat besi 90 tablet selama kehamilannya tetapi ibu

hamil yang mengkonsumsi tablet besi baru mencapai 60% (Depkes RI,

2007). Selain pemberian tablet zat besi penanggulangan anemia defisiensi

besi juga dapat dilakukan dengan mengatur jarak kehamilan.

Jarak

kehamilan yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia,

hal ini dikarenakan kondisi ibu belum pulih dan kebutuhan zat gizi belum

optimal, sesudah memenuhi kebutuhan nutrisi janin yang dikandung.

Seorang ibu memerlukan waktu lebih dari 2 tahun antara kelahiran agar

pulih secara fisiologik dari suatu kehamilan/persalinan dan mempersiapkan

diri untuk kehamilan berikutnya. Makin dekat jarak kelahiran makin besar

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

3

akibat komplikasi dalam kehamilan dan persalinan seperti antara lain

anemia berat, partus prematurus dan kematian perinatal yang meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bantimurung tahun

2004 diperoleh bahwa responden paling banyak menderita anemia pada

jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Hasil uji memperlihatkan bahwa jarak

kehamilan kurang dari 2 tahun mempunyai risiko lebih besar terhadap

kejadian anemia (Amiruddin, 2004).

B.

Perumusan Masalah

Apakah jarak kehamilan mempengaruhi kejadian anemia defisiensi

besi pada ibu hamil?

C.

Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh hubungan jarak kehamilan dengan kejadian

anemia defisiensi besi pada ibu hamil

D.

Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai

pengaruh jarak kehamilan dengan kejadian anemia defisiensi besi pada

ibu hamil.

2.

Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan kesehatan bagi

masyarakat untuk mengatur jarak kehamilan sebagai upaya mengurangi

commit to user

4

BAB II

LANDASAN TEORI

A.

Tinjauan Pustaka

1.

Anemia Defisiensi Besi

a.

Definisi

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat kosongnya

cadangan besi tubuh

(depleted iron store)

sehingga penyediaan besi untuk

eritropoesis berkurang (Bakta, 2007).

Anemia defisiensi besi disebabkan oleh

kurangnya mineral Fe (besi) sebagai bahan yang diperlukan untuk

pematangan eritrosit (FK UI, 2007).

Di Indonesia sebagian besar anemia ini

disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) sehingga disebut anemia

defisiensi besi (Kemenkes RI, 2010).

Anemia defisiensi besi menjadi masalah gizi utama bagi semua kelompok

umur dengan prevalensi paling tinggi pada kelompok ibu hamil (Supariasa,

2002).

Penyebab utama anemia pada wanita adalah kurang memadainya asupan

makanan sumber zat besi, meningkatnya kebutuhan zat besi saat hamil dan

menyusui (perubahan fisiologis), dan kehilangan banyak darah. Anemia yang

disebabkan oleh ketiga faktor itu terjadi secara cepat ketika cadangan zat besi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

5

1)

Fase Luminal

Besi dalam makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu besi

heme

dan besi

non-heme

. Besi

heme

terdapat dalam daging dan ikan,

tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya tinggi. Besi

non-heme

berasal

dari sumber nabati, tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya rendah. Besi

dalam makanan diolah di lambung (dilepaskan dari ikatannya dengan

senyawa lain) karena pengaruh asam lambung. Kemudian terjadi reduksi

dari besi bentuk feri (Fe3+) ke fero (Fe2+) yang dapat diserap di

duodenum (Bakta, 2009).

2)

Fase Mukosal

Penyerapan besi terjadi terutama melalui mukosa duodenum

dan jejunum proksimal. Penyerapan terjadi secara aktif melalui proses

yang sangat kompleks dan terkendali. Besi

heme

dipertahankan dalam

keadaan terlarut oleh pengaruh asam lambung. Pada

brush border

dari

sel absorptif (terletak pada puncak vili usus, disebut sebagai

apical cell

),

besi feri direduksi menjadi besi fero oleh enzim ferireduktase dimediasi

oleh protein

duodenal cytochrome b-like

(DCYTB). Transpor melalui

membran difasilitasi oleh

Divalent Metal Transporter

(DMT 1). Setelah

besi masuk dalam sitoplasma, sebagian disimpan dalam bentuk feritin,

sebagian diloloskan melalui

basolateral transporter

ke dalam kapiler

commit to user

6

ferooksidase (antara lain oleh

hephaestin

). Kemudian besi bentuk feri

diikat oleh apotransferin dalam kapiler usus (Bakta, 2009).

Sementara besi

non-heme

di lumen usus akan berikatan dengan

apotransferin membentuk kompleks transferin besi yang kemudian akan

masuk ke dalam sel mukosa dibantu oleh DMT 1. Besi

non-heme

akan

dilepaskan dan apotransferin akan kembali ke dalam lumen usus (Bakta,

2009).

Besar kecilnya besi yang ditahan dalam enterosit atau

diloloskan ke basolateral diatur oleh

“set point”

yang sudah diatur saat

enterosit berada pada dasar kripta. Kemudian pada saat pematangan,

enterosit bermigrasi ke arah puncak vili dan siap menjadi sel absorptif.

Adapun mekanisme regulasi

set-point

dari absorbsi besi ada tiga yaitu,

regulator dietetik, regulator simpanan, dan regulator eritropoetik (Bakta,

2009).

3)

Fase Korporeal

Besi setelah diserap melewati bagian basal epitel usus,

memasuki kapiler usus. Kemudian dalam darah diikat oleh apotransferin

menjadi transferin. Satu molekul transferin dapat mengikat maksimal

dua molekul besi. Besi yang terikat pada transferin (Fe2-Tf) akan

berikatan dengan reseptor transferin (

transferin receptor = Tfr

) yang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

7

Kompleks Fe2-Tf-Tfr akan terlokalisir pada suatu cekungan

yang dilapisi oleh klatrin (

clathrin-coated pit

). Cekungan ini mengalami

invaginasi sehingga membentuk endosom. Suatu pompa proton

menurunkan pH dalam endosom sehingga terjadi pelepasan besi dengan

transferin. Besi dalam endosom akan dikeluarkan ke sitoplasma dengan

bantuan DMT 1, sedangkan ikatan apotransferin dan reseptor transferin

mengalami siklus kembali ke permukaan sel dan dapat dipergunakan

kembali (Bakta, 2009).

Besi yang berada dalam sitoplasma sebagian disimpan dalam

bentuk feritin dan sebagian masuk ke mitokondria dan bersama-sama

dengan protoporfirin untuk pembentukan

heme

. Protoporfirin adalah

suatu tetrapirol dimana keempat cincin pirol ini diikat oleh 4 gugusan

metan hingga terbentuk suatu rantai protoporfirin. Empat dari enam

commit to user

8

hamil adalah anemia defisiensi besi. WHO dalam Abel melaporkan

bahwa prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar

35-75% serta semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia

kehamilan. Perbedaan nilai batas di atas dihubungkan dengan kejadian

hemodilusi (Cunningham, 2007).

b.

Gejala

Pada dasarnya gejala anemia timbul karena terjadinya anoksia organ

target karena berkurangnya jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah ke

jaringan, mekanisme kompensasi oleh darah ke jaringan

.

Kombinasi kedua

penyebab ini akan menimbulkan gejala yang disebut sebagai sindrom

anemia (Handayani, 2008).

1)

Gejala Umum Anemia

Gejala umum anemia disebut juga sebagai sindrom anemia

dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin kurang

dari 7-8 g/dl. Gejala ini berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata

berkunang-kunang, serta telinga mendenging. Pada pemeriksaan fisik

dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di

bawah kuku (Bakta, 2009)

2)

Gejala Khas Defisiensi Besi

Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

9

a)

Koilonychia

, yaitu kuku sendok (

spoon nail

), kuku menjadi rapuh,

bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip sendok.

b)

Atrofi papil lidah, yaitu permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap

karena papil lidah menghilang.

c)

Stomatitis angularis (

cheilosis

), yaitu adanya peradangan pada sudut

mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan.

Disfagia, yaitu nyeri menelan karena kerusakan epitel hipofaring

(Bakta, 2009)

.

c.

Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain:

1)

Pemeriksaan Laboratorium

a)

Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin adalah parameter status besi yang memberikan

suatu ukuran kuantitatif tentang beratnya kekurangan zat besi setelah

anemia berkembang. Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat

dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti Hb

sachli

,

yang dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu trimester I

dan III (Bakta, 2009).

commit to user

10

Menurut Bakta (2009) penentuan indeks eritrosit secara tidak

langsung dengan

flowcytometri

atau menggunakan rumus:

(1)

Mean Corpusculer Volume

(MCV)

MCV adalah volume rata-rata eritrosit, MCV akan

menurun apabila kekurangan zat besi semakin parah, dan pada

saat anemia mulai berkembang. MCV merupakan indikator

kekurangan zat besi yang spesifik setelah thalasemia dan anemia

penyakit kronis disingkirkan. Dihitung dengan membagi

hematokrit dengan angka sel darah merah. Nilai normal 80-100

fl, mikrositik < 80 fl dan makrositik > 100 fl.

(2)

Mean Corpuscle Haemoglobin

(MCH)

MCH adalah berat hemoglobin rata-rata dalam satu sel

darah merah. Dihitung dengan membagi hemoglobin dengan

angka sel darah merah. Nilai normal 27-31 pg, mikrositik

hipokrom < 27 pg dan makrositik > 31 pg.

(3)

Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration

(MCHC)

MCHC adalah konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata.

Dihitung dengan membagi hemoglobin dengan hematokrit. Nilai

normal 30 - 35% dan hipokrom < 31%.

c)

Pemeriksaan Hapusan Darah Perifer

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

11

memperhatikan ukuran, bentuk inti, sitoplasma sel darah merah.

Dengan menggunakan

flowcytometry

hapusan darah dapat dilihat pada

kolom

morfology flag

(Bakta, 2009).

d)

Luas Distribusi Sel Darah Merah (

Red Distribution Wide

= RDW)

Luas distribusi sel darah merah adalah parameter sel darah merah

yang masih relatif baru, dipakai secara kombinasi dengan parameter

lainnya untuk membuat klasifikasi anemia. RDW merupakan variasi

dalam ukuran sel merah untuk mendeteksi tingkat anisositosis yang

tidak kentara. Kenaikan nilai RDW merupakan manifestasi hematologi

paling awal dari kekurangan zat besi, serta lebih peka dari besi serum,

jenuh transferin, ataupun serum feritin. Nilai normal 15 % (Bakta,

2009).

e)

Eritrosit Protoporfirin (EP)

EP diukur dengan memakai

haematofluorometer

yang hanya

membutuhkan beberapa tetes darah dan pengalaman tekniknya tidak

terlalu dibutuhkan. EP naik pada tahap lanjut kekurangan besi

eritropoesis, naik secara perlahan setelah serangan kekurangan besi

terjadi. Keuntungan EP adalah stabilitasnya dalam individu, sedangkan

besi serum dan jenuh transferin rentan terhadap variasi individu yang

luas. EP secara luas dipakai dalam survei populasi walaupun dalam

commit to user

12

Besi serum peka terhadap kekurangan zat besi ringan, serta

menurun setelah cadangan besi habis sebelum tingkat hemoglobin jatuh.

Besi serum yang rendah ditemukan setelah kehilangan darah maupun

donor, pada kehamilan, infeksi kronis, syok, pireksia, rhematoid artritis,

dan malignansi. Besi serum dipakai kombinasi dengan parameter lain,

dan bukan ukuran mutlak status besi yang spesifik (Bakta, 2009).

g)

Serum Transferin (Tf)

Transferin adalah protein tranport besi dan diukur

bersama-sama dengan besi serum. Serum transferin dapat meningkat pada

kekurangan besi dan dapat menurun secara keliru pada peradangan

akut, infeksi kronis, penyakit ginjal dan keganasan (Bakta, 2009).

h)

Transferrin Saturation

(Jenuh Transferin)

Jenuh transferin adalah rasio besi serum dengan kemampuan

mengikat besi, merupakan indikator yang paling akurat dari suplai besi

ke sumsum tulang (Bakta, 2009).

Penurunan jenuh transferin di bawah 10% merupakan indeks

kekurangan suplai besi yang meyakinkan terhadap perkembangan

eritrosit. Jenuh transferin dapat menurun pada penyakit peradangan.

Jenuh transferin umumnya dipakai pada studi populasi yang disertai

dengan indikator status besi lainnya. Tingkat jenuh transferin yang

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

13

Jenuh transferin dapat diukur dengan perhitungan rasio besi

serum dengan kemampuan mengikat besi total (TIBC), yaitu jumlah besi

yang bisa diikat secara khusus oleh plasma (Bakta, 2009).

i)

Serum Feritin

Serum feritin adalah suatu parameter yang terpercaya dan sensitif

untuk menentukan cadangan besi orang sehat. Serum feritin secara luas

dipakai dalam praktek klinik dan pengamatan populasi. Serum feritin <

12 ug/l sangat spesifik untuk kekurangan zat besi, yang berarti

kehabisan semua cadangan besi, sehingga dapat dianggap sebagai

diagnostik untuk kekurangan zat besi (Bakta, 2009).

Konsentrasi serum feritin cenderung lebih rendah pada wanita

dari pria, yang menunjukkan cadangan besi lebih rendah pada wanita.

Serum feritin pria meningkat pada dekade kedua, dan tetap stabil atau

naik secara lambat sampai usia 65 tahun. Pada wanita tetap saja rendah

sampai usia 45 tahun, dan mulai meningkat sampai sama seperti pria

yang berusia 60-70 tahun, keadaan ini mencerminkan penghentian

mensturasi dan melahirkan anak. Pada wanita hamil serum feritin jatuh

secara dramatis di bawah 20 ug/l selama trimester II dan III bahkan

pada wanita yang mendapatkan suplemen zat besi (Bakta, 2009).

Serum feritin adalah reaktan fase akut, dapat juga meningkat

commit to user

14

(IRMA),

Radioimmunoassay

(RIA), atau

Essay immunoabsorben

(Elisa) (Bakta, 2009).

2)

Pemeriksaan Sumsum Tulang

Masih dianggap sebagai standar emas untuk penilaian cadangan

besi, walaupun mempunyai beberapa keterbatasan. Pemeriksaan

histologis sumsum tulang dilakukan untuk menilai jumlah hemosiderin

dalam sel-sel retikulum. Tanda karakteristik dari kekurangan zat besi

adalah tidak ada besi retikuler (Bakta, 2009).

Keterbatasan metode ini seperti sifat subjektifnya sehingga

tergantung keahlian pemeriksa, jumlah struma sumsum yang memadai

dan teknik yang dipergunakan. Pengujian sumsum tulang adalah suatu

teknik invasif, sehingga sedikit dipakai untuk mengevaluasi cadangan

besi dalam populasi umum (Bakta, 2009).

2.

Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan

a.

Konsentrasi Hemoglobin pada kehamilan

Konsentrasi hemoglobin normal pada wanita hamil berbeda dengan

wanita yang tidak hamil. Hal ini disebabkan karena pada kehamilan terjadi

proses hemodilusi atau pengenceran darah, yaitu terjadi peningkatan volume

plasma dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

15

dapat terus meningkat sampai minggu ke-37. Hemodilusi berfungsi agar

suplai darah untuk pembesaran uterus terpenuhi, melindungi ibu dan janin

dari efek negatif penurunan

venous return

saat posisi terlentang (

supine

),

dan melindungi ibu dari efek negatif kehilangan darah saat proses

melahirkan (Cunningham, 2007).

b.

Kebutuhan Zat besi pada Ibu Hamil

Zat besi (Fe) adalah bagian penting dari hemoglobin, mioglobin dan

enzim, namun zat gizi ini tergolong esensial sehingga harus disuplai dari

makanan. Sumber utama zat besi adalah pangan hewani terutama yang

berwarna merah, yaitu hati dan daging, sedangkan sumber lain adalah

sayuran berwarna hijau. Pangan hewani relatif lebih tinggi absorpsinya yaitu

20-30% dibandingkan dengan pangan nabati hanya 1-7%. Hal tersebut

karena zat besi dalam nabati yaitu

ferri

ketika akan diabsorpsi harus

direduksi dahulu menjadi bentuk

ferro

(FKM UI, 2007).

Banyaknya absorpsi zat besi tergantung pada jumlah kandungan

besi dalam makanan, jenis besi dalam makanan, adanya bahan penghambat

atau pemacu absorpsi dalam makanan, jumlah cadangan besi dalam tubuh,

dan kecepatan eritropoesis (Bakta, 2009).

Kebutuhan akan zat besi selama kehamilan meningkat. Peningkatan

ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan janin untuk bertumbuh

commit to user

16

selama hamil. Kebutuhan akan zat besi selama trimester I relatif sedikit,

yaitu 0,8 mg sehari, yang kemudian meningkat tajam selama trimester II dan

III yaitu 6,3 mg sehari (Arisman, 2007).

Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang adekuat mutlak dibutuhkan oleh

ibu hamil agar dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan dan

perkembangan janin yang dikandungnya dan persiapan fisik ibu untuk

menghadapi persalinan dengan aman (Sulityawati, 2009).

Selama proses kehamilan, janin sangat membutuhkan zat-zat

penting yang hanya dapat dipenuhi dari ibu. Bidan harus memberikan

informasi ini kepada ibu karena terkadang pasien kurang memperhatikan

kualitas makanan yang dikonsumsinya (Sulistyawati, 2009).

c.

Peningkatan kebutuhan zat besi saat kehamilan

Kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan untuk memenuhi

kebutuhan zat besi akibat peningkatan volume darah, menyediakan zat besi

bagi janin dan plasenta, dan untuk menggantikan kehilangan darah pada saat

persalinan. Peningkatan absorpsi zat besi selama trimester II kehamilan

membantu peningkatan kebutuhan. Beberapa studi menggambarkan

hubungan antara suplementasi zat besi salama kehamilan dan peningkatan

konsentrasi Hb pada trimester III kehamilan dapat meningkatkan berat lahir

bayi (FKM UI, 2007).

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

17

sedikit, yaitu 0,8 mg sehari yang kemudian meningkat tajam selama

kehamilan trimester II dan III, yaitu 6,8 mg sehari (Arisman, 2007).

d.

Patofisiologi

Anemia dalam kehamilan disebabkan karena dalam kehamilan

kebutuhan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula

perubahan-perubahan pada darah dan sumsum tulang. Volume darah bertambah banyak

dalam kehamilan yang lazim disebut hidremia atau hipervolemia. Akan

tetapi

bertambahnya

sel-sel

darah

kurang

dibandingkan

dengan

bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan

tersebut berbanding sebagai berikut : plasma 30%, sel darah 18%, dan

hemoglobin 19% (Prawirohardjo, 2007).

Pengenceran darah dianggap sebagai penyesuaian diri secara

fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita. Pertama-tama

pengenceran itu meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat

dalam masa hamil sebagai akibat hidremia

cardiac output

meningkat. Kerja

jantung menjadi lebih ringan apabila viskositas darah rendah. Resistensi

perifer berkurang pula, sehingga tekanan darah tidak naik. Kedua, ketika

commit to user

18

e.

Dampak Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil

Seorang wanita hamil yang menderita anemia defisiensi besi

kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang mempunyai persediaan zat

besi sedikit atau tidak mempunyai persediaan zat besi sama sekali di dalam

tubuhnya walaupun tidak menderita anemia. Jika setelah lahir bayi tersebut

tidak mendapatkan asupan zat besi yang mencukupi, bayi akan berisiko

menderita anemia defisiensi besi (FKM UI, 2007).

Anemia berat yang tidak diobati dalam kehamilan muda dapat

menyebabkan abortus, dan dalam kehamilan tua dapat menyebabkan partus

lama, perdarahan

postpartum

(Sadikin, 2001).

Selain itu, anemia pada ibu

hamil juga dapat mengakibatkan daya tahan ibu menjadi rendah terhadap

infeksi dan kurang mampu mentolerir perdarahan saat melahirkan

(Aritonang, 2010).

Anemia gizi besi pada wanita hamil mengakibatkan peningkatan

angka kesakitan dan kematian ibu, peningkatan angka kesakitan dan

kematian janin dan peningkatan risiko bayi dengan berat badan lahir rendah

(Demaeyer, 2010).

f.

Diagnosis Anemia Defisiensi Besi dalam Kehamilan

Untuk menegakkan diagnosis anemia defisiensi besi diperlukan

metode pemeriksaan yang akurat dan kriteria diagnosis yang tegas. Para

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

19

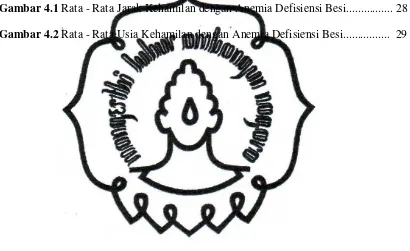

darah dan sumsum tulang. Nasution dalam Riswan (2003) mengutip kriteria

WHO untuk memudahkan dan keseragaman diagnosis anemia defisiensi

besi.

Tabel 1.

Diagnosis anemia defisiensi besi

Pemeriksaan

Anemia

pemeriksaan laboratorium tidak normal, meliputi (

U.S. Centers for Disease

Control and Prevention

, 2011):

1)

Eritrosit Protoporfirin.

2)

Jenuh Transferin.

commit to user

20

Anemia defisiensi besi disebut bila ditemukan adanya defisiensi

besi disertai dengan penurunan kadar haemoglobin darah (anemia).

3.

Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia Defiensi Besi

Sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak ideal kehamilan sekurang –

kurangnya 2 tahun. Proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan

prioritas 1 – 3 anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilan ternyata jarak

kurang dari 2 tahun menunjukan proporsi kematian maternal lebih banyak

(Yulianto, 2004).

Jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai

waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke

kondisi sebelumnya. Kematian maternal menjadi risiko tinggi jika terlalu

rapat jarak kelahiran. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dan anemia

berisiko tinggi terhadap kematian meternal karena seorang ibu setelah

melahirkan memerlukan 2 – 3 tahun untuk dapat memulihkan kondisi

tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk persalinan berikutnya (Yulianto,

2004).

Jarak kehamilan sangat berpengaruh terhadap kejadian anemia pada

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

21

menerima janin kembali tanpa harus menghasilkan cadangan zat besi. Setelah

masa nifas (masa setelah melahirkan), yang rata – rata berdurasi 40 hari dan

juga secara fisiologis kondisi alat reproduksi wanita sudah pulih dapat

memungkinkan terjadinya kehamilan. Tiga bulan setelah melahirkan, wanita

sudah bisa hamil lagi tapi risiko anemia defisiensi besi menjadi tinggi karena

cadangan zat besi yang belum pulih sempurna. Jadi perencanaan kehamilan

sangat diperlukan untuk ibu maupun anak (Yulianto, 2004).

B.

Kerangka Pemikiran

commit to user

22

C.

Hipotesis

Terdapat hubungan antara jarak kehamilan < 24 bulan dan kejadian

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

23

BAB III

METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan kasus

kontrol. Penelitian ini bersifat observasional karena peneliti hanya

mengamati (mengukur) variabel yang diteliti, tidak dengan sengaja

memberi perlakuan (intervensi). Penelitian ini merupakan analitik,

karena bertujuan mengamati hubungan variabel atau pengaruh sebuah

atau sejumlah variabel terhadap variabel lainnya.

B.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Poli Ibu

Hamil RSUD Dr.Moewardi Surakarta.

C.

Subjek Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil multigravida yang datang

ke Poli Ibu Hamil RSUD Dr. Moewardi tahun 2012.

1.

Kriteria inklusi pada sampel adalah :

Semua ibu hamil multigravida.

2. Kriteria eksklusi pada sampel adalah:

a.

Ibu hamil dengan kelainan darah (selain anemia).

commit to user

D.

Jumlah sampel

Menurut Murti (2010), jumlah sampel ditentukan dari variabel

independen x (15-20 observasi). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel

independen sehingga jumlah sampel yang diperlukan adalah 3 x (15-20) =

45 - 60 orang

E.

Teknik sampling

Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode

fixed- disease

sampling

.

Fixed-disease sampling

(Murti, 2006) merupakan prosedur

pencuplikan berdasarkan status pengambilan subjek, sedang status paparan

subjek bervariasi mengikuti status pengambilan subjek yang sudah

fixed

.

Pada pengambilan sampel ini, kelompok kasus dan kelompok kontrol

berasal dari satu populasi sumber, sehingga peneliti dapat melakukan

perbandingan yang valid antara kedua kelompok studi.

F.

Identifikasi variabel penelitian

1.

Variabel Bebas

Jarak kehamilan < 24 bulan, > 24 bulan..

2.

Variabel Terikat

Anemia defisiensi besi

3.

Variabel Perancu

a.

Terkendali

: Kunjungan ANC dan usia kehamilan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

25

G.

Definisi operasional variabel penelitian

1.

Variabel bebas

a.

Jarak kehamilan < 24 bulan adalah jarak antara kehamilan yang

sekarang dengan persalinan yang tepat di atasnya dengan jarak < 24

bulan.

b.

Jarak kehamilan > 24 bulan adalah jarak antara kehamilan yang

sekarang dengan persalinan yang tepat di atasnya dengan jarak > 24

bulan.

Jarak kehamilan dihitung dari tanggal persalinan pada kehamilan yang

tepat di atasnya hingga hari pertama menstruasi terakhir pada

kehamilan sekarang.

Cara ukur : Wawancara

Skala pengukuran : kategorikal

2.

Variabel terikat

Anemia defisiensi besi adalah kondisi ibu hamil yang pada

pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar Hb < 11 g/dl, MCH <

27 pg, MCV < 80 fl, dan MCHC <31 gr/dl.

Cara ukur

: Rekam medik

commit to user

3.

Variabel perancu yang dikendalikan dalam analisis

a.

Kunjungan ANC

ANC adalah pemeriksaan untuk memeriksa keadaan ibu

dan janin secara berkala diikuti koreksi terhadap penyimpangan

yang ditemukan. Setiap kunjungan ANC ibu hamil diberikan tablet

besi.

Cara ukur

: Wawancara

Skala pengukuran

: Kategorikal

b.

Usia kehamilan

Usia kehamilan adalah ukuran lama waktu seorang janin

berada dalam rahim. Usia kehamilan dibedakan menjadi trimester I,

trimester II, dan trimester III. Trimester I kehamilan adalah usia

kehamilan sampai 12 minggu kehamilan. Trimester II kehamilan

adalah usia kehamilan antara 12 minggu sampai 24 minggu

kehamilan. Trimester III kehamilan adalah usia kehamilan di atas

24 minggu sampai 40 minggu kehamilan.

Cara ukur

: Wawancara

Skala pengukuran

: Kategorikal

H.

Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data

1.

Data mengenai anemia defisiensi besi diambil dari data rekam medik

responden.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

27

3.

Responden mengisi kuesioner penelitian yang berjudul hubungan antara

jarak kehamilan dengan anemia defisiensi pada ibu hamil.

I.

Teknik Analisis Data

Karakteristik sampel data kontinyu dideskipsikan dalam n, Mean,

SD, Min, dan Maks. Karakteristik sampel data kategorikal dalam n dan

persen.

Hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia

defisiensi besi dengan mengontrol kunjungan ANC dan usia kehamilan

sebagai faktor perancu, dianalisis dengan model regresi logistik ganda.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Murti, 2010) :

p

ln 1 – p = a+b

1x

1+b

2x

2dimana :

P

: probabilitas untuk anemia defisiensi besi.

1-p

: probabilitas untuk tidak anemia defisiensi besi.

a

: konstanta.

b

1, b

2: konstanta regresi variabel bebas x

1, x

2, x

3x

1: jarak kehamilan (0 : > 24 bulan; 1 : < 24 bulan)

x

2: kunjungan ANC (0: K4; 1: K1/K2/K3)

x

3 :usia kehamilan (0: > 12 minggu; 1: < 12 minggu)

Hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia

defisiensi besi pada ibu hamil ditunjukkan oleh

Odds Ratio

(OR) =

commit to user

J.

Rancangan Penelitian

terangan :

UK : usia kehamilan

JK : jarak kehamilan

T

: teratur

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

29

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian mengenai hubungan antara jarak kehamilan dengan anemia

defisiensi besi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Poli Kandungan RSUD

Dr. Moewardi Surakarta. Sampel penelitian berjumlah 60 sampel yang terdiri dari

40 pasien bukan penderita anemia defisiensi besi dan 20 pasien penderita anemia

defisiensi besi. Berikut disampaikan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk

tabel dan grafik.

A.

Karakteristik Sampel Penelitian

1. Karakteristik Sampel Berdasarkan Data Kontinyu

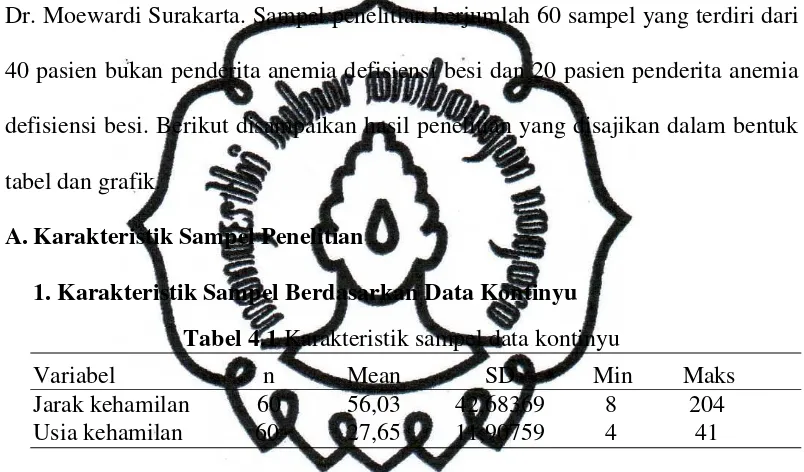

Tabel 4.1

Karakteristik sampel data kontinyu

Variabel

n Mean SD

Min Maks

Jarak kehamilan

60 56,03

42,68369

8

204

Usia kehamilan 60 27,65

11,90759

4

41

Tabel 4.1 menunjukkan, rata-rata jarak kehamilan pasien pada

penelitian yaitu 56 bulan. Sedangkan rata-rata usia kehamilan pasien yang

didapatkan adalah 27 minggu.

2. Karakteristik Sampel Berdasarkan Data Kategorikal

Tabel 4.2

Distribusi sampel berdasarkan status ANC

T

a

bel 4.2 menunjukkan selama penelitian di Poli Kandungan RSUD Dr.

Moewardi, status ANC pasien 100% teratur.

No

Status ANC

Frekuensi(n)

%

1

Tidak teratur

0

0

2

Teratur

60

100

commit to user

Tabel 4.3

Distribusi sampel berdasarkan status anemia defisiensi besi

T

abel

4.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel pasien bukan anemia defisiensi besi

lebih banyak daripada sampel pasien anemia defisiensi besi.

B.

Analisis Bivariat

Pada tahap ini dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan

dengan variabel bebas (jarak kehamilan) terhadap variabel terikat (anemia

defisiensi besi) serta arah hubungannya. Analisis juga dilakukan terhadap

faktor perancu, yaitu usia kehamilan. Adanya faktor perancu berpengaruh

terhadap hasil analisis data yang didapat. Untuk mengendalikannya, dilakukan

analisis regresi logistik. Uji statistik menggunakan

Chi-Square Test

dengan

Confidence Interval

(CI) = 95%.

1.

Hubungan Jarak Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi

Tabel 4.4

Analisis bivariat tentang hubungan jarak kehamilan dengan

anemia defisiensi besi

anemia defisiensi besi

Frekuensi(n)

%

1

Bukan anemia defisiensi besi

40

66,7

2

Anemia defisiensi besi

20

33,3

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

31

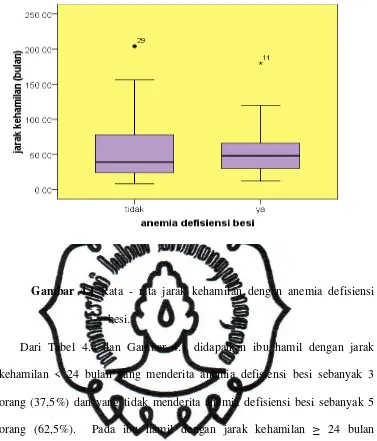

Gambar 4.1

Rata - rata jarak kehamilan dengan anemia defisiensi

besi.

Dari Tabel 4.4 dan Gambar 4.1 didapatkan ibu hamil dengan jarak

kehamilan < 24 bulan yang menderita anemia defisiensi besi sebanyak 3

orang (37,5%) dan yang tidak menderita anemia defisiensi besi sebanyak 5

orang (62,5%). Pada ibu hamil dengan jarak kehamilan

≥

24 bulan

didapatkan penderita anemia defisiensi besi sebanyak 17 orang (32,7%) dan

yang tidak menderita anemia defisiensi besi sebanyak 35 orang (67,3%).

Analisis bivariat terhadap hubungan antara jarak kehamilan dengan risiko

mengalami anemia defisiensi besi menunjukkan hubungan yang tidak

signifikan (p = 0,788). Pasien dengan jarak kehamilan

≥

24 bulan memiliki

risiko untuk mengalami anemia defisiensi besi dengan frekuensi 0,8 kali

lebih rendah daripada jarak kehamilan < 24 bulan (OR = 0,8 ;

Cl 95% 0,17

s.d. 3,80; p = 0,778), tetapi hasil ini belum mengontrol pengaruh dari variabel

commit to user

2.

Hubungan Usia Kehamilan dengan Anemia Defisiensi Besi

Tabel 4.5

Analisis bivariat tentang hubungan usia kehamilan dengan

anemia defisiensi besi

anemia defisiensi besi

Variabel Ya Tidak Total

OR p

n(%) n(%) n(%)

Usia kehamilan:

< 12 minggu

1 (16,7)

5 (83,3) 6 (100)

≥ 12 minggu

19 (35,2) 35 (64,8)

54 (100) 2,71 0,361

Gambar 4.2

Rata - rata usia kehamilan dengan anemia defisiensi besi.

Dari Tabel 4.5 dan Gambar 4.2 didapatkan ibu hamil dengan usia

kehamilan < 12 minggu yang menderita anemia defisiensi besi sebanyak 1

orang (16,7%) dan yang tidak menderita anemia defisiensi besi sebanyak 5

orang (83,3%). Pada ibu hamil dengan usia kehamilan

≥ 12 minggu

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

33

dan yang tidak menderita anemia defisiensi besi sebanyak 35 orang

(64,8%). Analisis bivariat terhadap hubungan antara usia kehamilan

dengan risiko mengalami anemia defisiensi besi menunjukan hubungan

yang tidak signifikan (p = 0,361). Pasien dengan usia kehamilan

≥ 12

minggu memiliki risiko untuk mengalami anemia defisiensi besi dengan

frekuensi 2,71 kali lebih besar daripada usia kehamilan < 12 minggu (OR

= 2,71

;

Cl 95% 0,30 s.d. 24,95; p = 0,361), tetapi hasil ini belum

mengontrol pengaruh dari variabel perancu.

C.

Analisis Regresi Logistik Ganda

Setelah melakukan analisis bivariat terhadap variabel jarak kehamilan

dengan anemia defisiensi besi dan variabel perancu yaitu usia kehamilan

didapatkan jarak dan usia kehamilan tidak signifikan berpengaruh terhadap

risiko terkena anemia defisiensi besi. Analisis regresi logistik ganda

dilakukan dengan memperhitungkan variabel usia kehamilan sehingga

didapatkan hasil yang lebih valid karena telah mengontrol variabel perancu

yang dapat mempengaruhi hubungan jarak kehamilan dengan anemia

commit to user

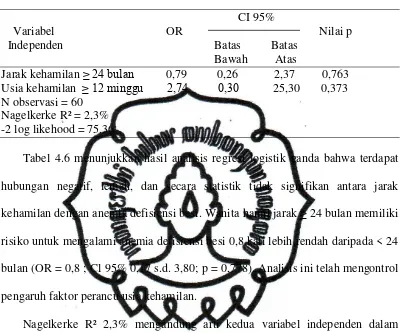

Tabel 4.6

Hasil analisis regresi logistik ganda tentang hubungan jarak

kehamilan dengan anemia defisiensi besi dengan mengontrol usia

kehamilan pasien.

CI 95%

Variabel

OR

Nilai p

Independen

Batas Batas

Bawah Atas

Jarak kehamilan

≥ 24 bulan

0,79 0,26 2,37 0,763

Usia kehamilan

≥ 12 minggu 2,74 0,30

25,30

0,373

N observasi = 60

Nagelkerke R² = 2,3%

-2 log likehood = 75,36

Tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis regresi logistik ganda bahwa terdapat

hubungan negatif, lemah, dan secara statistik tidak signifikan antara jarak

kehamilan dengan anemia defisiensi besi. Wanita hamil jarak

≥

24 bulan memiliki

risiko untuk mengalami anemia defisiensi besi 0,8 kali lebih rendah daripada < 24

bulan (OR = 0,8 ;

Cl 95% 0,17 s.d. 3,80; p = 0,778). Analisis ini telah mengontrol

pengaruh faktor perancu usia kehamilan.

Nagelkerke R² 2,3% mengandung arti kedua variabel independen dalam

model regresi logistik yaitu jarak kehamilan dan usia kehamilan, secara bersama

hanya mampu menjelaskan terjadinya anemia defisiensi besi sebesar 2,3%.

Variabel yang juga berpengaruh terhadap anemia defisiensi besi yaitu asupan gizi,

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

35

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Jarak Kehamilan dengan Anemia

Defisiensi Besi di RSUD Dr. Moewardi” dilakukan pada bulan Mei 2012 di

RSUD Dr. Moewardi dan setelah diseleksi dengan kriteria inklusi dan eksklusi

didapatkan 60 subjek penelitian yang terdiri dari 40 pasien bukan penderita

anemia defisiensi besi dan 20 pasien penderita anemia defisiensi besi.

Distribusi sampel penelitian berdasarkan jarak kehamilan pada tabel 4.1

didapatkan pasien yang menjadi sampel rata-rata jarak kehamilan 56 bulan dengan

jarak kehamilan terpendek yaitu 8 bulan dan jarak kehamilan terlama yaitu 204

bulan. Sampel rata-rata usia kehamilan 27 minggu dengan usia kehamilan

terendah yaitu 4 minggu dan usia kehamilan tertinggi yaitu 41 minggu.

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan 60 orang (100%) menunjukkan bahwa

sampel penelitian melakukan

Ante Natal Care

(ANC) secara teratur yaitu minimal

satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II, dan minimal dua kali pada

trimester III sehingga ANC tidak bisa dianalisis sebagai faktor perancu dalam

analisis bivariat maupun regresi logistik ganda. Angka ini menunjukkan bahwa

tingkat kesadaran pasien untuk memeriksakan kehamilan sudah tinggi (Depkes,

2003).

Pada tabel 4.3, persentase pasien dalam penelitian ini yang menderita anemia

defisiensi besi lebih sedikit dibandingan dengan pasien yang bukan penderita

commit to user

menjadi subjek penelitian tidak menderita anemia defisiensi besi sedangkan

33,3% pasien menderita anemia defisiensi besi. Hal ini menunjukkan bahwa

sudah tinggingnya pengetahuan pasien mengenai pengaruh anemia defisiensi besi

terhadap kehamilannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa penderita

anemia defisiensi besi di Indonesia sekitar 30% (McLean, 2009).

Tabel 4.4 dan gambar 4.1 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan

antara hubungan jarak kehamilan dengan anemia defisiensi besi (OR = 0,8 ;

Cl

95% 0,17 s.d. 3,80; p = 0,778), tetapi hasil ini belum mengontrol pengaruh dari

variabel perancu. Pasien dengan jarak kehamilan

≥

24 bulan memiliki risiko untuk

mengalami anemia defisiensi besi dengan frekuensi sering, 0,8 kali lebih rendah

daripada usia kehamilan < 24 bulan.

Dari Tabel 4.5 dan Gambar 4.2 didapatkan ibu hamil dengan usia kehamilan

< 12 minggu yang menderita anemia defisiensi besi sebanyak 1 orang (16,7%)

dan yang tidak menderita anemia defisiensi besi sebanyak 5 orang (83,3%).

Analisis bivariat terhadap hubungan antara usia kehamilan dengan anemia

defisiensi besi menunjukan hubungan yang tidak signifikan (OR = 2,71

;

Cl 95%

0,30 s.d. 24,95; p = 0,361).

Untuk semakin memperjelas hubungan dari hasil analisis data yang

didapat maka dilakukan kontrol terhadap variabel perancu, yaitu usia kehamilan

dengan analisis regresi logistik ganda. Tabel 4.6 merupakan hasil analisis regresi

yang menunjukkan hubungan lemah dan tidak signifikan antara hubungan jarak

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

37