MAKALAH OBAT GANGGUAN ENDOKRIN DAN SALURAN CERNA

OSTEOPOROSIS

Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Obat Gangguan Endokrin dan Saluran Cerna

disusun oleh:

Arini Wulansari (1306413492) Aryaty Ekasary (1306377455)

Clara Jikesya (1306479766)

Delvika Yessi Chumala (1306377032) Eninta Kartagena Ginting (1306412584) Erni Destiarini (1306377354) Farahia Khairina W. (1306480080) Made Laksmi Dewi D. (1306480540)

Monica Arnady (1306397173)

Nurul Aisyah (1306480143)

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Osteoporosis” tepat pada waktunya.

Saluran Cerna serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makalah ini membahas banyak hal berkaitan dengan osteoporosis. Materi-materi yang kami bahas dalam makalah ini meliputi fisiologi tulang, patofisiologi osteoporosis, terapi farmakologi dan non-farmakologi osteoporosis, serta alogoritma terapi osteoporosis.

Banyak hal yang kami harapkan dapat kami peroleh dari makalah ini. Kami berharap dengan adanya makalah ini, dapat memuaskan rasa keingintahuan teman-teman serta dapat menambah pengetahuan mengenai osteoporosis. Kami juga berharap makalah ini dapat berguna dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kami berharap makalah ini dapat dipakai sebagai petunjuk dan rujukan untuk mempelajari seputar osteoporosis.

Kami tentu menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan yang terdapat dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran dari pembaca sehingga kami dapat menulis lebih baik pada laporan berikutnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan serta penyampaian isi dalam makalah ini.

Depok, 13 September 2015

2.3. Terapi Farmakologi dan Non-farmakologi Osteoporosis...18

3.2 Saran...40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Osteoporosis berasal dari kata osteo dan porous, osteo artinya tulang, dan porous berarti berlubang-lubang atau keropos. Jadi, osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa massa tulangnya rendah atau berkurang, disertai gangguan mikro-arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang (Tandra, 2009).

Menurut WHO pada International Consensus Development Conference, di Roma, Itali, 1992 Osteoporosis adalah penyakit dengan sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah, disertai perubahan mikroarsitektur tulang, dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang pada akhirnya menimbulkan akibat meningkatnya kerapuhan tulang dengan risiko terjadinya patah tulang (Suryati, 2006).

Tulang adalah jaringan yang hidup dan terus bertumbuh. Tulang mempunyai struktur, pertumbuhan dan fungsi yang unik. Bukan hanya memberi kekuatan dan membuat kerangka tubuh menjadi stabil, tulang juga terus mengalami perubahan Universitas Sumatera Utara karena berbagai stres mekanik dan terus mengalami pembongkaran, perbaikan dan pergantian sel.

Berkurangnya massa tulang mulai terjadi setelah usia 30 tahun, yang akan makin bertambah setelah diatas 40 tahun, dan akan berlangsung terus dengan bertambahnya usia, sepanjang hidupnya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan massa tulang yang berakibat pada osteoporosis (Tandra, 2009).

1.2. Tujuan Penulisan

1.2.1. Mengetahui fisiologi tulang secara umum 1.2.2. Mengetahui patofisiologi osteoporosis

1.2.3. Mengetahui terapi farmakologi dan non-farmakologi osteoporosis 1.2.4. Mengetahui algoritma terapi osteoporosis

1.3. Metode Penulisan

Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yakni dengan mencari informasi dan beberapa sumber buku dan jurnal yang berkaitan dengan makalah serta melalui media internet dari situs-situs yang dapat dipercaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Metode Penulisan 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II: Osteoporosis 2.1 Fisiologi Tulang

2.2 Patofisiologi Osteoporosis

2.3 Terapi Farmakologi dan Non-farmakologi Osteoporosis

Bab III: Penutup 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran

ISI

2.1. FISIOLOGI TULANG

Tulang adalah jaringan hidup dan merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan matriks organik ekstrasel. Tulang terdiri atas 2 lapis, lapisan terluar disebut compact bone dan lapisan dalam yang berspons disebut trabecular bone. Sel-sel tulang menghasilkan matriks organik dikenal sebagai osteoblas. Matriks organik terdiri dari serat kolagen dalam suatu gel setengah padat. Matriks ini memiliki konsistensi seperti karet dan berperan menentukan kekuatan tensile tulang (keuletan tulang menahan patah yang ditimbulkan oleh tegangan). Tulang dapat menjadi keras karena adanya pengendapan kristal kalium fosfat di dalam matrik. Kristal inorganik ini memberi tulang kekuatan kompresi (kemampuan tulang mempertahankan bentuk ketika ditekan). Jika seluruhnya terbentuk dari kristal inorganik maka tulang akan rapuh, seperti potongan kapur. Tulang tidak rapuuh dan jauh lebih ringan karena tulang memiliki campuran berupa perancah organik yang duperkeras oleh kristal inorganik.

Tulang panjang pada umumnya terdiri dari batang silindris yang cukup uniform yaitu diafisis, dengan bongkol sendi yang melebar pada ujungnya yaitu epifisis. Pada tulang yang sedang tumbuh diafisis dipisahkan dikedua ujungnya dari epifisis oleh suatu lapisan tulang rawan yang dikenal sebagai lempeng epifisis. Rongga sentral tulang terisi oleh sumsum tulang tempat produksi sel darah.

2.1.1. Pertumbuhan Tulang

Penambahan ketebalan tulang dicapai melalui penambahan tulang baru diatas permukaan luar tulang yang sudah ada. Pertumbuhan ini dihasilkan oleh osteoblas didalam periosteum yaitu suatu selubung jaringan ikat yang menutupi bagian luar tulang. Sewaktu osteoblas aktif mengendapkan tulang baru dipermukaan eksternal sel lain didalam tulang yaitu osteoklas akan melarutkan jaringan tulang dipermukaan dalam didekat rongga sumsum. Dengan cara ini rongga sumsum membesar untuk mengimbangi bertambahnya lingkar batang tulang.

sel tulang rawan baru dan hipertrofi kondrosit matang secara temporer memperlebar lempeng epifisis. Penebalan sisipan lempeng tulang rawan ini mendorong epifisis tulang semakin jauh dari diafisis. Matriks yang mengelilingi tulang rawan paling tua segera mengalami kalsifikasi. Tulang rawan tidak memiliki jaringan kapiler sendiri maka kelangsungan hidup sel tulang rawan bergantung pada difusi nutrien dan oksigen melalui matrik, namun hal ini terhambat karena adanya proses kalsifikasi pada matriks. Hal ini menyebabkan sel-sel tulang rawan yang telah tua tersebut mati ditepi diafisis karena kekurangan nutrien. Selagi osteoklas membersihkan kondrosit yang mati dan matriks yang telah mengalami kalsifikasi, osteoblas masuk menginvasi mengalir ke atas dari diafisis, menyeret pembuluh darah kapiler bersamanya. Penghuni baru ini meletakkan tulang disekitar tulang disekitar sisa-sisa tulang rawan yang telah hancur sampai tulang menggantikan seluruh bagian dalam tulang rawan di sisi diafisis lempeng.

2.1.2. Hormon-Hormon yang Berperan dalam Pertumbuhan Tulang

Kelenjar Endokrin Hormon Fungsi

Hipofisis anterior Hormon Pertumbuhan (GH) Merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan lunak Sel C kelenjar Tiroid Kalsitonin Menurunkan konsentrasi

kalsium plasma

pertumbuhan tulang

Kelenjar Paratiroid Hormon Pratiroid (PTH) Meningkatkan konsentrasi kalsium plasma, menurunkan konsentrasi fosfat plasma, merangsang pengaktivan vitamin D

Ovarium Estrogen Mendorong penutupan

lempeng epifisis

Testis Testosteron Mendorong lonjakan

pertumbuhan masa pubertas, mendorong penutupan lempeng epifisis

Hati Somatomedin (IGF-I) Mendorong pertumbuhan

2.1.2.1. Efek GH terhadap pertumbuhan tulang

Hormon pertumbuhan (GH) berfungsi dalam mendorong pemanjangan dan penebalan tulang. Mekanismenya yaitu dengan merangsang aktivitas osteoblas dan proliferasi tulang rawan epifisis sehingga terbentuk ruang untuk pembentukan tulang lebih banyak.

GH dapat mendorong pertumbuhan tulang panjang selama lempeng epifisis dari tulang tersebut masih terbuka atau lempeng epifisis masih berupa tulang rawan. Ketika akhir masa remaja, lempeng epifisis akan mengalami penulangan sempurna atau tertutup, sehingga tulang tidak dapat bertambah panjang lagi meskipun terdapat GH.

2.1.2.2. Hormon Tiroid

Hormone tiroid memiliki efek terhadap hormone pertumbuhan dan IGF-I. Efek dari hormone pertumbuhan akan bermanifestasi secara penuh jika terdapat hormone tiroid dalam jumlah memadai. Hormone tiroid merangsang sekresi GH dan meningkatkan produksi IGF-I, dan mendorong efek keduanya dalam sintesis protein structural baru dan pada pertumbuhan tulang.

2.1.3. Hormon-Hormon yang Mempengaruhi Metabolisme Kalsium

Dalam tubuh, 99% kalsium terdapat pada tulang. Sebagian kecilnya yang disebut juga sebagai kalsium nontulang, yang memiliki pengaruh paling penting pada fungsi fisiologis tubuh. Beberapa fungsi fisiologi dari kalsium yang bebas dalam CES yaitu:

a. Kalsium merupakan molekul sinyal penting pada tubuh. Pergerakan kalsium dari satu kompartemen tubuh ke kompartemen lain akan menimbulkan adalanya sinyal kalsium. Jika kalsium memasuki sitoplasma, akan menginisiasi terjadinya eksositosis dari sinaps dan vesikel sekretori, kontraksi pada serabut otot, atau mengubah aktifitas enzim dan transporter.

b. Pemeliharaan taut erat antar sel-sel. Kalsium merupakan semen interseluler yang berfungsi menyatukan sel-sel tertentu secara erat. c. Kalsium merupakan suatu kofaktor dalam proses pembekuan darah. d. Konsentrasi kalsium plasma mempengaruhi rangsangan neuron. Jika

kalsium plasma sangat rendah (hipokalsemia), permeabilitas neuronal untuk natrium akan meningkat, neuron mengalami depolarisasi, dan system saraf menjadi hyperexcitable. Dalam bentuk yang paling ekstrim, hipokalsemia dapat menyebabkan kontraksi berkelanjutan dari otot-otot pernapasan dan menyebabkan sesak napas. Jika terjadi hiperkalsemia, maka aktifitas neuromuskuler akan ditekan.

2.1.4. Fungsi kalsium intrasel:

a. Sebagai pembawa pesan kedua di banyak sel. b. Motilitas dan gerakan silia.

c. Kalsium di tulang dan gigi merupakan unsure esensial bagi integritas truktural dan fungsional kedua jaringan ini.

2.1.5. Hormon yang Mengatur Keseimbangan Kalsium

2.1.5.1. Hormon paratiroid (PTH)

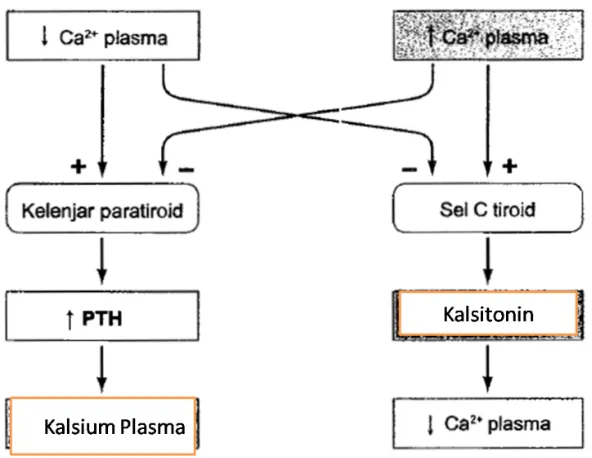

Hormone paratiroid juga disebut parathormon. Hormone paratiroid merupakan hormone peptide yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari empat kelenjar seukuran bulir padi yang terletak di permukaan belakang kelenjar tiroid. Fungsi PTH adalah untuk meningkatkan konsentrasi kalsium plasma. Stimulus untuk pelepasan hormone paratiroid adalah penurunan konsentrasi kalsium plasma, yang dimonitori oleh membrane sel kalsium-sensing receptor (CaSR).

Hormone paratiroid meningkatkan konsentrasi kalsium plasma dengan bekerja pada tulang, usus, dan ginjal. Peningkatan konsentrasi kalsium plasma bertindak sebagai umpan balik negative dan menghentikan sekresi hormone paratiroid.

Remodeling tulang:

Ligan-RANK (RANKL) meningkatkan aktifitas osteoklas. Ligan

RANK akan berikatan dengan RANK, suatu protein reseptor di permukaan membrane makrofag, sehingga memicu makrofag untuk berdiferensiasi menjadi osteoklas. Sehingga, resorpsi tulang ditingkatkan dan masa tulang berkurang.

Osteoprotegerin (OPG) merupakan kebalikan dari RANKL, menekan perkembangan dan aktifitas osteoklas. OPG disekresikan ke dalam matriks dan berfungsi sebagai reseptor pengecoh yang berikatan dengan RANKL, mencegah RANKL mngaktifkan aktivitas osteoklas untuk meresorpsi tulang. Sehingga, osteoblas penghasil tulang mengalahkan osteoklas penyerap tulang, sehingga massa tulang bertambah.

Keseimbangan antara RANKL dan OPG adalah penentu penting densitas tulang. Jika osteoblas menghasilkan lebih banyak RANKL maka aktivitas osteoklas akan meningkat dan massa tulang akan berkurang. Jika osteoblas lebih banyak menghasilkan OPG, maka aktivitas osteoklas akan berkurang sehingga massa tulang akan bertambah.

i. PTH memicu efluks cepat kalsium ke dalam plasma dari cadangan labil kalsium yang jumlahnya terbatas di cairan tulang.

ii. PTH merangsang disolusi tulang, mendorong pemindahan kalsium dan fosfat secara perlahan dari cadangan stabil mineral tulang di dalam tulang itu sendiri ke dalam plasma. Sehingga, remodeling tulang lebih ke arah resorpsi tulang dari pada pengendapan tulang.

Kerja paling awal PTH adalah mengaktifkan pompa kalsium terikat membrane di membrane plasma osteosit dan osteoblas yang kemudian akan mendorong perpindahan kalsium tanpa disertai fosfat dari cairan tulang ke dalam sel-sel tersebut. Setelah kalsium dipompa keluar, cairan tulang akan diganti dengan kalsium dari tulang yang mengalami mineralisasi parsial di sepanjang permukaan tulang sekitar. Oleh karena itu, pertukaran cepat kalsium tidak mempengaruhi massa tulang.

Pada kondisi hipokasemia kronik, PTH akan mempengaruhi pertukaran lambat kalsium antara tulang dan CES dengan mendorong disolusi local tulang. PTH merangsang osteoklas untuk untuk menelan tulang, meningkatkan pembentukan lebih banyak osteoklas , dan secara transien mengahambat aktivitas osteobla.

Sekresi berlebihan PTH yang terus menerus akan menyebabkan terbentuknya rongga-rongga di seluruh tulang yang terisi oleh osteoklas yang sangat besar.

Ginjal juga dapat meningkatkan reabsorpsi kalsium yang terfiltasi dibawah pengaruh PTH, sehingga kalsium yang dikeluarkan melalui urin akan lebih sedikit. Hal ini akan dapat meningkatkan kadar kalsium plasma.

PTH juga memiliki efek tidak langsung pada usus yang akan kalsium dari cairan tulang ke plasma.

Regulator utama dalam pelepasan kalsitonin adalah adanya peningkatan kadar kalsium plasma. Kalsitonin juga membentuk control umpan balik negative. Kalsitonin memiliki kemungkinan berperan dalam melindungi integritas tulang ketika terjadi peningkatan besar kebutuhan akan kalsium seperti pada saat hamil ataupun menyusui.

2.1.5.3. Kolekalsiferol (vitamin D)

Kolekalsiferol adalah suatu senyawa mirip steroid yang esensial bagi penyerapan kalsium di usus. Vitamin D dalam bentuk aktif disebut juga sebagai kalsitriol. Fungsi dari kalsitriol adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat di usus. Vitamin D juga meningkatkan kepekaan tulang terhadap PTH. PTH dan vitamin sangat esensial bagi keseimbanagan pemasukan dan pengeluaran kalsium dalam tubuh.

2.1.5.4. Esterogen

mendorong penutupan lempeng epifisis. Dalam kondisi tidak adanya estrogen, sel T mendatangkan osteoclast, menyebabkan diferensiasi, dan memperpanjang usianya melalui IL-1, IL-6, dan tumor necrosis factor (TNF)-alpha. Estrogen menghambat sekresi IL-6, dan IL-6 berperan dalam mendatangkan osteoclast dari jalur sel monosit, sehingga berkontribusi terhadap osteoporosis. Sel T juga menghambat diferensiasi dan aktivitas osteoblast dan menyebabkan apoptosis prematur dari osteoblast melalui sitokin seperti IL-7. Hal lain yang ditemukan adalah bahwa defisiensi estrogen menyebabkan tulang menjadi sensitif terhadap efek hormon paratiroid.

2.1.5.5. Testosteron

Testosterone berperan dalam mendorong lonjakan pertumbuhan masa pubertas, mendorong penutupan lempeng epifisis.

2.1.5.6. Somatomedin (IGF)

Sintesis IGI dirangsang oleh hormone pertumbuhan (GH) an memerantarai efek dari hormone tersebut dalam mendorong pertumbuhan dan pertumbuhan tulang.

2.2. PATOFISIOLOGI OSTEOPOROSIS

lemah. Semua tulang dapat mengalami osteoporosis, meskipun osteoporosis biasanya terjadi di tulang pinggul, panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang.

Laju pembentukan tulang menurun secara progresif dengan bertambahnya usia, dimulai sekitar usia 30 atau 40. Sebelumnya osteoporosis kecil kemungkinan akan terjadi. Sebagai orang usia ke 70-an dan 80-an, osteoporosis menjadi penyakit yang umum. Meskipun resorpsi tulang mulai melebihi formasi pada dekade keempat atau kelima kehidupan, pada wanita penipisan paling signifikan dari tulang terjadi selama dan setelah menopause. Pada wanita menopause terjadi penurunan estrogen dimana estrogen bertanggung jawab untuk pengembangan ini dalam populasi wanita lanjut usia. Meskipun mekanisme estrogen bertindak untuk melestarikan kepadatan tulang tidak jelas, namun diperkirakan bahwa estrogen dapat merangsang aktivitas osteoblastik dan membatasi efek hormon paratiroid. Oleh karena itu, hilangnya estrogen menyebabkan pergeseran terhadap aktivitas osteoklastik.

Laki-laki lanjut usia kurang rentan terhadap osteoporosis karena mereka biasanya memiliki tulang lebih padat daripada wanita (sekitar 30%), dan tingkat hormon reproduksi tetap tinggi sampai seorang pria berusia 80-an nya.

Namun, laki-laki tua memiliki tulang kurang padat daripada pria yang lebih muda.

Untuk pria dan wanita, penyebab lain dari osteoporosis termasuk kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi obat-obatan tertentu yaitu kortikosteroid dan beberapa antasida yang mengandung aluminium yang meningkatkan kalsium eliminasi. Telah terbukti bahwa bahkan pria dan wanita yang sangat tua secara signifikan dapat meningkatkan kepadatan tulang dengan berpartisipasi dalam bentuk moderat aktivitas berat-bearing. Riwayat keluarga juga berperan dalam menentukan risiko individu masa depan. Kepadatan tulang telah terbukti menurunkan di menyusui perempuan, meskipun kembali ke kepadatan mendekati normal terjadi setelah penyapihan.

2.2.1. Mekanisme Resorpsi Tulang

peningkatan aktivitas osteoclast dibanding kalifikasi tulang. Osteoporosis yang terjadi pada wanita postmenopause berhubungan dengan penarikan bone-preserving estrogent.

Desposisi tulang dan resorpsi tulang secara normal berlangsung secara berkesinambungan, sehingga secara konstant tulang mengalami remodeling. Melalui remodeling rangka tulang orang deawas secara keseluruhan beregenarsi kurang lebih setiap 10 tahun. Bone Remodeling bertujuan utnuk :

Menjaga tulang tetap beretenaga untuk efektifitas maksimum dalam kegunaannya secara mekanik.

Membantu menjaga level Ca2+ dalam plasma

Terdapat tiga tipe sel tulang yang terdapat dalam tulang :

1. Osteoblast mensekresi matriks organik ekstraselular yang mengandung kristal presipitat Ca3(PO4)2.

2. Osteocytes adalah osteoblast yang sedang tidak bekerja lagi yang terkurung di didding tulang yang didposisi oleh dirinya sendiri.

3. Osteoclast resorp bone in thei vinicity

Proses mekanisme resorpsi dan deposisi tulang diawali dari osteoclast menempel pada matriks organik dan membentuk “ruffled membrane” yang meningkatkan luas atre kontak dengan tulang. Setelah menempel, osteoclast secara aktif mensekresi hydrocloric acid yang melarutkan kristal presipitat Ca3(PO4)2 dan enzim yang menghancurkan matriks organik. Setelah terbentung rongga-rongga, osteoclast berpindah ke sel disekitarnya untuk membentuk lubang-lubang lain atau mati karena apoptosis, bergantung dari signal yang diterimanya

Sementara itu, osteoblast berpindah ke rongga dan menskeresikan osteoid untuk mengisi lubangnya. Mineralisasi dari subsequent dari matrix organik ini mengasilkan tulang baru yang menggantikan tulang diluruhkan oleh osteoclast. Sehingga, secara konstant tarik ulur antra resorpsi dan formasi berjalan berdampingan.

(Sherwood, 2013)

RANK ligand (RANKL) mempercepat aksi osteoclast. RANK, sebuah reseptor protein pada permukaan membran di dekat makrofag. Ikatan ini mengindksi makrofag untuk berdifresiasi menjadi osteoclast dan membantu mereka hidup lebih lama dengan menekan aopotosis. Sebagai hasilnya, resorpsi tulang meningkat.

Selain itu, osteoblast yang lain dapat menskresikan osteoprotegerin (OPG) yang secara berlawanan menekan aktivitas osteoclast. OPG diskeresikan di matriks sebagai umpan agar RANKL tidak berikatan dengan reseptornya. Jadi OPG juga menghambat resorpsi tulang. Sebagai hasilnya, matrix-matrix osteoblast dapat tidak dapat mempercepat peningkatan massa tulang.

tulang. Peneliti sedang meneliti faktor faktor lain yanng mempengaruhi kesetimbanagn resorpsi dan formasi sel tulang. Contohnya, estrogen pada wanita yang menstimulasi akitivtas OPG-producing gene pada osteoblast dan juga mempercepat apopotosis osteoclast.

2.3. TERAPI FARMAKOLOGI DAN NON-FARMAKOLOGI OSTEOPOROSIS

2.3.1. Terapi Farmakologi 2.3.1.1. BISFOSFONAT

2.3.1.1.1. Farmakologi

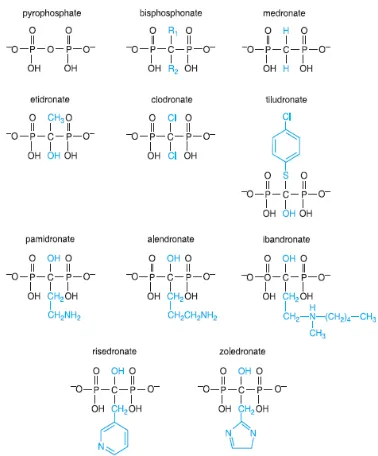

Bisfosfonat adalah analog pirofosfat yang mengandung 2 kelompok fosfonat yang terikat pada atom C sentral yang menggantikan oksigen di pirofosfat. Bisfosfonat merupakan pengobatan lini pertama untuk osteoporosis karena bisfosfonat mampu meningkatkan massa tulang dan mengurangi risiko fraktur (Dipiro, 2009). Bisfosfonat meningkatkan massa tulang dengan mengikat kalsium hidroksiapatit di tulang untuk mencegah pelarutan kalsium tulang. Bisfosfonat bertindak sebagai antiresorptif dengan cara menghambat langsung kerja osteoklas melalui 2 mekanisme, yaitu apoptosis osteoklas dan menghambat komponen dalam jalur biosintesis kolesterol (Goodman & Gilman, 2006).

Bisfosfonat berada di tulang untuk waktu yang lama dan dilepaskan dengan sangat lambat, sehingga bisfosfonat efektif untuk meningkatkan kepadatan mineral tulang. Contoh obat golongan bisfosfonat adalah alendronat, ibandronat, dan risedronat. Alendronat, ibandronat, dan risedronat meningkatkan kepadatan mineral tulang hingga 5-8% di lumbar tulang belakang dan 3-5% di pinggul. Kepadatan mineral tulang meningkat dengan terapi jangka panjang selama 7-10 tahun (Chisholm-Burns dkk., 2008).

kuat untuk kristal hidroksiapatit, sedangkan gugus hidroksilnya meningkatkan kemampuan bisfosfonat untuk mengikat kalsium (Drake dkk., 2008).

Potensi obat golongan bisfosfonat ditentukan oleh rantai samping. Golongan pertama bisfosfonat mengandung rantai samping yang dimodifikasi (medronat, klodronat, dan etidronat) atau mengandung sebuah kelompok klorofenil (tiludronat). Generasi pertama ini dimetabolisme menjadi analog ATP nonhidrolisis (AppCCl2p) yang bersifat sitotoksik bagi osteoklas karena menghambat banyak proses selular yang bergantung ATP (Drake dkk., 2008). ATP nonhidrolisis ini terakumulasi dalam osteoklas dan menginduksi apoptosis (Goodman & Gilman, 2006). Golongan kedua bisfosfonat mengandung rantai samping kelompok nitrogen (alendronat dan pamidronat), yang lebih poten 10-100 kali daripada generasi pertama. Generasi ketiga bisfosfonat (risedronat dan zoledronat) mengandung sebuah atom nitrogen dalam cincin heterosiklik dan lebih poten hinggan 10.000 kali daripada generasi pertama.

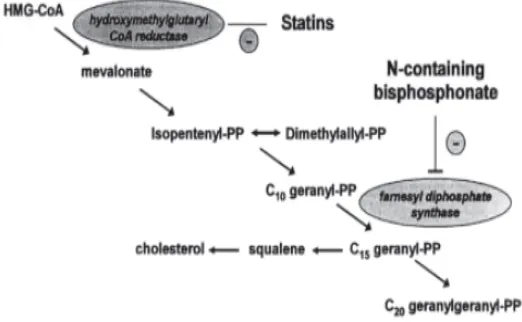

Nitrogen bisfosfonat (aminobisfosfonate, N-BP) mengurangi fungsi osteoklas dengan menghambat enzim dalam jalur biosintesis kolesterol, yaitu farnesil difosfat sintase (Stepan dkk., 2003). Berkurangnya farnesil difosfat atau geranylgeranyl difosfat menghambat prenilasi (modifikasi pasca translasi) GTP kecil pengikat protein Rab, Rac, dan Rho, yaitu protein yang penting untuk pengaturan kegiatan seluler inti osteoklas, seperti perakitan serat stres, pengacakan membran, dan kelangsungan hidup, sehingga menyebabkan apoptosis osteoklas (Drake dkk., 2008).

Gambar . Penghambatan jalur mevalonat oleh bisfosfonat yang mengandung nitrogen (N-BP).

Gambar . Penghambatan jalur mevalonat oleh statin.

2.3.1.1.2. Dosis dan Jenis-jenis Bisphosphonate

Berikut adalah beberapa jenis bisfosfonat yang disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) :

2.3.1.1.2.1. Alendronate (merek dagang Fosamax atau Fosamax plus D) Alendronate sodium bisa digunakan untuk pencegahan dan pengobatan untuk osteoporosis pasca menopause. Dosis yang diberikan untuk pencegahan yaitu 5 mg per hari dan 35 mg tablet mingguan, sedangkan untuk pengobatan, yaitu 10 mg per hari dan 70 mg tablet mingguan atau dalam bentuk cair). Alendronate juga bisa digunakan untuk meningkatkan massa tulang pada pria yang mengidap osteoporosis dan pada pria serta wanita yang mengidap osteoporosis yang sedang mengonsumsi glukokortikoid.

2.3.1.1.2.2. Ibandronate (merek dagang : Boniva)

Risendronate sodium digunakan untuk pencegahan dan pengobatan untuk osteoporosis pasca menopause dengan dosis 5 mg per hari da 35 mg tablet mingguan

Semua bifosfonat dapat menganggu fungsi ginjal dan kontraindikasi dengan pasien yang memiliki GFR (Glomerular Filtration Rate) dibawah 30-35 mL/menit.

2.3.1.1.3. Efek Samping

Pemberian obat jenis bisfosfonat dapat memberikan efek samping. Semua jenis bisfosfonat dapat memberikan efek nyeri muskuloskeletal. Nyeri muskuloskeletal terjadi pada 6% pengguna alendronate dan ibandronate. Terdapat juga beberapa laporan bahwa terjadi osteonekrosis pada rahang, yaitu suatu lesi pada gusi sehingga menyebabkan tulang rahang terbuka dan tidak tertutupi oleh gusi dan pada akhirnya jaringan mati karena kekurangan suplai darah. Hal ini umumnya terjadi pada penggunaan bifosfonat IV pada pasien kanker. Namun, pada umumnya efek samping yang sering terjadi adalah nausea (mual), dispepsia, iritasi lambung, dan perdarahan lambung.

2.3.1.1.4. Interaksi Obat

2.3.1.2. VITAMIN D DAN METABOLIT

Vitamin D bertanggung jawab dalam mempertahankan homeostasis kalsium. Konsentrasi kalsium yang rendah menyebabkan hiperparatiroidisme dan resorpsi tulang. Konsentrasi vitamin D yang rendah disebabkan karena asupan yang tidak cukup, penurunan paparan sinar matahari, penurunan produksi vitamin D di kulit, penurunan metabolisme hati dan ginjal, dan pemukiman musim dingin di iklim utara (Dipiro J. T., Talbert R. L., Yees G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005). Pemberian suplemen vitamin D memaksimalkan absorpsi kalsium intestinal dan meningkatkan densitas mineral tulang atau BMD serta mengurangi fraktur (Wells B.G., Dipiro J.T., Schwinghammer T.L., Dipiro C.V., 2009).

2.3.1.2.1. Farmakologi

sterol yang dalam konversinya menjadi senyawa yang memiliki aktivitas vitamin D. Provitamin yang ditemukan pada hewan adalah 7-dehydrocholesteroldan pada tumbuhan ergosterol. Berikut bagan yang menunjukkan bagaimana vitamin D dikonversi menjadi metabolit aktif.

• Calcitriol yang dihasilkan di ginjal dibawa melalui sirkulasi darah olehsuatu protein. Kompleks protein-calcitriol ini kemudian menuju sel target

• Calcitriol berikatan dengan reseptor sitosolik dalam sel target, dan kompleks reseptor-hormon berinteraksi dengan DNA dari gen tertentu untuk meningkatkan atau menghambat transkripsi mereka.

Mekanisme aksi dari Calcitriol dibagi atas beberapa tahap :

a. Interaksi Calcitriol dengan VDR (Vitamin D Reseptor)

Calcitriol berikatan dengan sitosol VDR pada sel target dan kompleks reseptor-hormon bertranslokasi ke nukleus dan berinteraksi dengan DNA untuk memodifikasi transkripsi gen b. Absorpsi Kalsium pada usus

Kalsium diserap didominasi dalam duodenum, dengan jumlah yang semakin kecil dijejunum dan ileum. Dengan tidak adanya calcitriol, penyerapan kalsium tidak efisien dan berhasil dalam proses termodinamika pasif melalui sisi ruang intraselular. Calcitriol meningkatkan gerakan transelular Ca2+ dari mukosa ke permukaan serosa duodenum. Gerakan transelular Ca2+ melibatkan tiga proses:

Ca2 masuk ke seluruh permukaan mukosa,

difusi melalui sel, dan

– Osteoklas dewasa memiliki sedikit VDR sehingga calcitriol akan mendukung pembuatan sel prekursor osteoklas pada daerah resorpsi

– Osteoblas, sel yang berperan dalam pembentukan tulang, mengekspresikan VDR, dan calcitriol menginduksi produksi mereka dari beberapa protein,termasuk osteocalcin, protein Vitamin K-dependen yang mengandung residu asam γ-carboxyglutamic, dan interleukin-1 (IL-1), yaitu limfokin mempromosikan resorpsi tulang

d. Retensi Kalsium dan Fosfat pada ginjal

Calcitriol meningkatkan retensi Ca2+ pada tubulus distal dan meningkatkan absorpsi fosfat pada tubulus proximal.

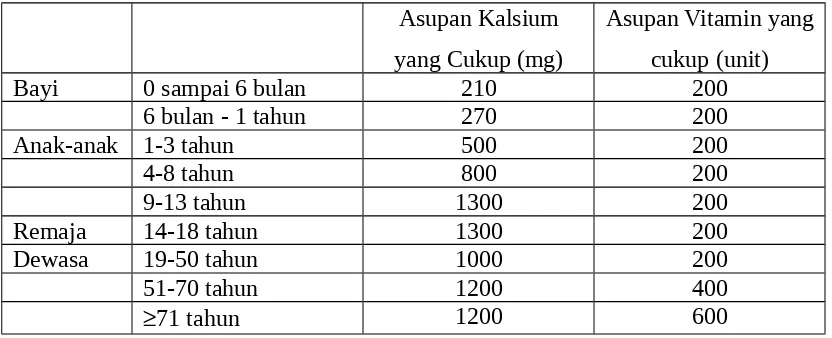

2.3.1.2.2. Dosis

Berdasarkan Institute of Medicine Dietary Reference Intake, kebutuhan kalsium dan vitamin D harian digolongkan berdasarkan umur yaitu, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Penggolongan dan jumlah kalsium dan vitamin D yang dibutuhkan per hari tertera pada tabel berikut.

Asupan Kalsium yang Cukup (mg)

Asupan Vitamin yang cukup (unit)

Bayi 0 sampai 6 bulan 210 200

6 bulan - 1 tahun 270 200

Tabel 1. Kebutuhan Asupan Kalsium dan Vitamin D harian berdasarkan Institute of Medicine Dietary Reference Intake.

sehari meningkatkan BMD tulang belakang dan pinggang pada orang dewasa dengan defisiensi vitamin D. Pemberian vitamin D3 per oral dengan dosisi 100.000 unit sekali setiap 4 bulan selama 5 tahun mengurangi resiko patah tulang sebesar 22-33% pada populasi pria dan wanita (Dipiro J. T., Talbert R. L., Yees G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005).

Pada pasien dengan defisiensi vitamin D, direkomendasikan pemberian vitamin D 50.000 unit secara oral per hari selama 10 hari atau sekali seminggu selama 8 minggu, atau 50.000 hingga 500.000 unit secara intramuskular. Pada pasien dengan malabsorpsi vitamin D, dibutuhkan pemberian 25(OH) vitamin D (calcidiol). Pada pasien dengan penyakit hati atau ginjal parah, dibutuhkan terapi calcitriol. Obat ini membutuhkan titrasi yang hati-hati dan pengawasan serum kalsium dan kreatinin karena adanya potensi hiperkalsemia dan kemampuan calciuric terbatas dari disfungsi ginjal (Dipiro J. T., Talbert R. L., Yees G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005).

2.3.1.2.3. Adverse effect

Penggunaan vitamin D dan metabolitnya seperti D2 dan D3 dapat menimbulkan efek samping seperti hiperkalsiuria dan hiperkalemia yang meliputi lemah, sakit kepala, rasa kantuk, nausea, dan gangguan ritme jantung (Wells B.G., Dipiro J.T., Schwinghammer T.L., Dipiro C.V., 2009).

2.3.1.2.4. Interaksi Obat

Ditinjau dari interaksi obatnya, vitamin D dengan Phenytoin, barbiturat, carbazepine, rifampin meningkatkan metabolisme vitamin D. Sedangkan Cholestyramine, colestipol, orlistat, atau minyak mineral menurunkan absorpsi vitamin D. Vitamin D dengan diuretik thiazide pada pasien hiperparatiroid dapat memicu hiperkalemia (Wells B.G., Dipiro J.T., Schwinghammer T.L., Dipiro C.V., 2009).

2.3.1.2.5. Kondisi Khusus

pengganti vitamin D, tergantung dari keparahan disfungsi hati dan ginjal.

Pada penderita HIV/AIDS, hubungan antara HIV, terapi, dan osteoporosis masih dipelajari. Namaun, data yang telah ada mengemukakan bahwa virus dan pengobatannya dapat menurunkan BMD dan efek lebih besar jika terdapat faktor resiko osteoporosis. Ketika telah terdiagnosa osteoporosis pada pasien HIV, direkomendasikan perawatan standar yang mengandung bifosfonat plus kalsium dan suplementasi vitamin D.

Pada pasien dengan cystic fibrosis dengan osteoporosis, pencegahan dan pengobatan umumnya mencakup asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Kalsitriol mungkin dibutuhkan dalam mengatasi masalah malabsorpsi vitamin D, namun kemungkinan terjadi hiperkalemia tetap harus diawasi.

2.3.1.3. SERM (Selective Estradiol Receptor Modulator)

Estrogen reseptor modulator selektif (SERM) pertama yang disetujui untuk digunakan dalam pencegahan dan pengobatan osteoporosis postmenopausal adalah Raloxifene, yang merupakan estrogen agonis dalam jaringan tulang tapi antagonis dalam payudara dan uterus. SERM lain yaitu tamoxifen dapat digunakan dalam pencegahan kanker payudara dan menghambat kehilangan tulang. Namun, tamoxifen merupakan agonis dalam uterus sehingga dapat menyebabkan kanker rahim.

2.3.1.3.1. Farmakologi

Adanya asetilasi histon mengubah struktur kromatin di daerah promoter gen target dan memudahkan interaksi protein membentuk perangkat transkripsi umum (General Transcription Apparatus) diikuti terjadinya sintesis mRNA.

Bagi wanita degan osteoporosis parah, khususnya ketika adanya resiko reduksi fraktur pinggang, pengobatan lebih disarankan untuk menggunakan bifosfonat dibandingkan SERM.

2.3.1.3.2. Dosis

Raloxifene diberikan 60 mg per hari secara oral. 2.3.1.3.3. Kontraindikasi

Raloxifene belum disetujui untuk untuk pencegahan dan pengobatan kanker payudara dan tidak diperuntukkan untuk pengobatan bagi wanita dengan riwayat tromboembolisme aktif. Terapi harus dihentikan apabila pasien mengalami imobilitas dengan periode signifikan (beberapa jam atau lebih). 2.3.1.3.4. Adverse Effect

Secara umum, terapi raloxifene dapat diterima dengan baik, tetapi dapat menimbulkan hot flushes yang menyebabkan pasien menghentikan terapi. Selain itu, dapat memberikan efek samping seperti kaki keram, tromboemboli vena, edema periferal, penyakit katarak, dan jantung koroner. Raloxifene tidak menginduksi perdarahan rahim.

2.3.1.3.5. Interaksi Obat

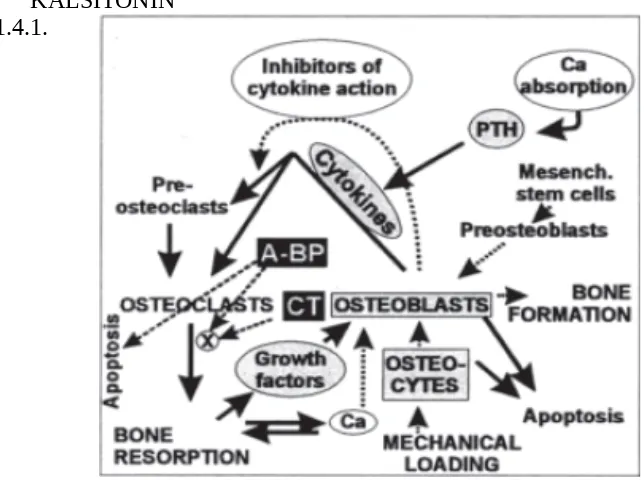

2.3.1.4. KALSITONIN 2.3.1.4.1. Farmakologi

Gambar . Hormon yang berpengaruh pada tulang.

Kalsitonin disekresikan dari sel C kelenjar tiroid saat kadar Ca2+ tinggi. Kalsitonin digunakan sebagai pengobatan lini ketiga karena khasiatnya lebih rendah daripada antiresorptif yang lain. Kalsitonin diindikasikan untuk wanita yang telah mengalami osteoporosis postmenopause selama 5 tahun. (Dipiro, 2006).

Kalsitonin memiliki mekanisme kerja yang sama dengan kalsitonin alami yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu:

1. Dalam jangka pendek, kalsitonin akan menurunkan perpindahan kalsium dari cairan tulang ke plasma.

Gambar . Mekanisme kerja kalsitonin.

Kalsitonin merupakan hormon hipokalemia yang efeknya berlawanan dengan hormon paratiroid (PTH), tetapi kerjanya tidak menghambat PTH, melainkan berinteraksi langsung dengan kalsitonin reseptor (CTR) pada osteoklas (Goodman & Gilman, 2006).

2.3.1.4.2. Farmakoterapi

alergi dengan salmon. Calcitonin tidak memiliki interaksi dengan obat lain dan makanan.

2.3.1.5. ESTROGEN DAN TERAPI HORMON 2.3.1.5.1. TERAPI ESTROGEN

2.3.1.5.1.1. Farmakologi

Reseptor estrogen terdapat pada osteoblas, osteoklas, sel makrofag, sel intestinal, dan di banyak jaringan lainnya. Estrogen menurunkan aktivitas dan pengerahan osteoklas, menghambat PTH secara periferal, meningkatkan konsentrasi kalsitriol dan absopsi kalsium intestinal, dan menurunkan ekskresi kalsium ginjal. Estrogen juga menurunkan konsentrasi dan menurunkan aktivitas dari jalur OPG/RANK/RANKL, menghambat resorpsi tulang.

Efek BMD yang dihasilkan ET dan HT lebih rendah dibanding bifosfonat atau teriparatida, namun lebih besar dibanding raloxifene, tibolone, dan fitoestrogen. Peningkatan BMD terjadi pada pasien postmenopausal wanita muda dan lebih tua dengan terapi estrogen dan terapi hormon. Pemberian estrogen secara oral atau transdermal pada dosis yang sama dan berkelanjutan atau siklus rejimen HT memiliki efek BMD serupa. Adapun mekanisme aksi dari terapi estrogen adalah sebagai berikut :

menurunkan produksi osteoblas dan sel stroma melalui pemicu osteoklas sitokin interleukin (IL) -1, IL-6, dan faktor nekrosis tumor (TNF) -α dan meningkatkan produksi faktor osteoklas dimediasi oleh pengubahan sinyal sitokin (parakrin dan autokrin) dari osteoblast. Estrogen menurunkan produksi osteoblas dan sel stroma melalui pemicu osteoklas sitokin interleukin (IL) -1, IL-6, dan faktor nekrosis tumor (TNF) -α dan meningkatkan produksi faktor pertumbuhan insulin, seperti (IGF)-1, protein morfogenik tulang (BMP)-6 , dan faktor pertumbuhan (TGF) –β, yang antiresorptive. Estrogen juga meningkatkan produksi osteoblas dari sitokin osteoprotegrin (OPG), senyawa larut non-membranbound yang termasuk dalam superfamili TNF.

2.3.1.5.1.2. Dosis

Efek BMD tergantung dosis yang diberikan. Dosis yang memberikan efek terlihat pada dosis rendah 0,025 mg estradiol transdermal, 0,3 mg equine estrogen terkonjugasi, dan 0,3 mg estrogen teresterifikasi. Penggunaan dengan durasi yang lebih lama memberikan efek BMD yang lebih besar. Namun, berdasarkan studi yang telah dilakukan, didapatkan adanya kejadian negatif sehingga sampai saat in masih digunakan dosis terendah ET dan HT untuk pencegahan dan pengendalian gejala menopausal, dan menghentikan penggunaan saat gejala berhenti.

Talbert R. L., Yees G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005).

The American Academy of Pediatrics merekomendasikan dosis rendah suplementasi estrogen bagi penderita amenorrhea jika diatas 16 tahun hingga menstruasi normal kembali.

2.3.1.5.1.3. Kontraindikasi

Estrogen tidak lagi direkomendasikan untuk pencegahan karena adanya faktor toksisitas dan terdapat obat yang lebih aman dan baik (Wells B.G., Dipiro J.T., Schwinghammer T.L., Dipiro C.V., 2009).

2.3.1.5.1.4. Adverse effect

Manfaat bagi tulang dari terapi estrogen dan hormon yang terekan dalam uji klinik dan observsi tidak lebih besar dibanding efek negatif yang dihasilkan. Kejadian negatif yang ditemukan dalam beberapa observasi dari 10.000 women-years diantaranya penyakit jantung koroner, stroke, kanker payudara, dan emboli paru (Dipiro J. T., Talbert R. L., Yees G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005).

2.3.1.5.1.5. Interaksi obat

Penggunaan kombinasi ET atau HT dengan bifosfonat dan hormon paratiroid meningkatkan efek BMD. Penambahan progestin pada ET tidak memberikan perubahan atau peningkatan yang sangat sedikit pada efek BMD (Wells B.G., Dipiro J.T., Schwinghammer T.L., Dipiro C.V., 2009).

2.3.1.5.1.6. Kondisi Khusus

Terapi penggantian testosteron sebenarnya tidak disetujui FDA untuk pencegahan atau pengobatan osteoporosis. Tetapi terapi testosteron ini bermanfaat untuk mengurangi peristiwa kehilangan massa tulang pada pasien hipogonadisme. Baik pada wanita maupun pria, testosteron berfungsi untuk pematangan tulang dan homeostasis dengan mekanisme sama seperti di jaringan lainnya, yaitu:

a. konversi enzimatik Testosteron menjadi dihidrotestosteron (DHT) oleh 5α reduktase I dan II isoenzim untuk memperkuat tindakan androgenik; b. konversi enzimatik menjadi 17β estradiol (E2) oleh aksi

CYP-19 aromatase

Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya, AR, ERα dan ERβ pada osteoblast, osteosit,dan di kondrosit dari lempeng pertumbuhan tulang rawan. Namun sebuah penelitian membuktikan bahwa, pada osteoklas manusia tidak terdeteksi adanya AR. Hanya terdapat sedikit ekspresi dari ER.

2.3.1.5.3. TIBOLON

belakang dan pinggang setelah konsumsi 1,25 atau 2,5 mg per hari selama 1 hingga 10 tahun. Belum diketahui adanya efek pada fraktur dan penyakit kardiovaskular. Efek samping yang diberikan lebih sedikit dibandingkan rejimen estrogen/progestin. Meskipun telah digunakan di Eropa, tibolon belum disetujui oleh FDA di US untuk digunakan.

2.3.1.5.4. PHYTOESTROGEN

Bentuk umum dari phytoestrogen adalah isoflavonoid (protein kedelai) dan lignan (biji lenan / flax seed). Isoflavonoid dimetabolisme menjadi genistein dan daidzein, ligan untuk estrogen dan reseptor, dengan afinitas reseptor yang lebih besar. Efek terhadap tulang dapat berhubungan dengan aktivitas agonis reseptor estrogen tulang atau efek secara langsung atau tidak langsung pada osteoblas dan osteoklas. Secara umum, penelitian farmasetik dan makanan terhadap isoflavon menggunakan dosis lebih besar dapat menurunkan tanda-tanda resorpsi dan sedikit peningkatan pada densitas tulang disamping adanya inkonsistensi dan hasil negatif yang turut dilaporkan. Oleh karena itu, produk ini dapat digunakan untuk pencegahan efek bone-sparing, namun kemungkinan tidak cukup untuk terapi tunggal.

BMD (Bone Mass Density) merupakan alat ukur yang spesifik untuk mengetahui resiko fraktur. Metode yang digunakan untuk menghitung BMD adalah dengan Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA). Tes ini pada umumnya menghitung BMD pada tulang panggul dan tulang belakang karena pasien osteoporosis memiliki resiko fraktur yang besar di kedua tulang ini dan jika terjadi fraktur maka pemulihannya akan sulit.

Hasil BMD dilaporkan menggunakan nilai T, dimana pembacaannya sebagai berikut :

1. Nilai T diatas -1,0 berarti normal

2. Nilai T diantara -1,0 – -2,5 berarti pasien mengalami osteopenia 3. Nilai T dibawah -2,5 berarti pasien menderita osteoporosis

Hasil BMD juga dilaporkan menggunakan nilai Z, dimana nilai ini diukur dengan membandingkan densitas tulang pasien dengan densitas tulang yang normal pada usia pasien dan ukuran tubuh yang dimiliki pasien.

Terapi yang digunakan untuk pencegahan serta pengobatan osteoporosis mencakup terapi farmakologi dan farmakologi. Pada terapi non-farmakologi yang harus dilakukan adalah :

Tidak merokok dan minum alkohol karena dapat memperbesar

resiko kerusakan tulang

Olahraga

Menjaga diri agar tidak jatuh

Terapi non-farmakologi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya osteoporosis, maka diperlukan juga terapi farmakologi yang sesuai dengan kondisi tulang masing-masing dan sesuai dengan pemberian dokter.

BAB III

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa massa tulangnya rendah atau berkurang, disertai gangguan mikro-arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang.

pembentukan tulang lebih sedikit dari resorpsi tulang, maka tulang menjadi lemah

3. Ada dua jenis terapi osteoporosis, yaitu terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis.

4. Terapi non-farmakologi diantaranya mengatur pola makan yang baik,

mengonsumsi makanan mengandung mineral yang dibutuhkan, tidak merokok dan minum alkohol, dan berolahraga teratur.

5. Terapi farmakologi terdiri dari SERMs, Bifosfonat, Kalsitonin, Vitamin D, dan lain sebagainya.

II. SARAN

Dengan adanya makalah ini diharapkan para pembaca memahami dan menghindarkan diri dari risiko terjadinya osteoporosis dengan mengatur pola makan yang baik, mengonsumsi makanan mengandung mineral yang dibutuhkan, tidak merokok dan minum alkohol, dan berolahraga teratur

Daftar Pustaka

Chisholm-Burns, Marie A. dkk. (2008). Pharmacotherapy Principles & Practice. USA: The McGraw-Hill.

Dipiro, Joseph T. dkk. (2009). Pharmacotherapy Handbook. ed. 7. USA: The McGraw-Hill. Drake, Matthew T., dkk. (2008). Bisphosphonates: Mechanism of Action and Role in Clinical

Practice. Mayo Clin Proc. 83(9): 1032-1045.

Goodman & Gilman. (2006). The Pharmacological Basis of Therapeutics. ed. 11. USA: The McGraw-Hill.