LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL (B2P2TOOT)

Disusun Oleh :

ASLAM AL BASRI NIM 12.005

MEY RINAWATI NIM 12.026

NENI M. WIJAYATI NIM 12.027

PATRISIUS ESTON N. NIM 12.030

PETRISIA PUTRI R. NIM 12.031

ROBBY HIDAYAT NIM 12.038

AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

PUTRA INDONESIA MALANG

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL (B2P2TOOT)

Disusun Oleh :

ASLAM AL BASRI NIM 12.005

MEY RINAWATI NIM 12.026

NENI M. WIJAYATI NIM 12.027

PATRISIUS ESTON N. NIM 12.030

PETRISIA PUTRI R. NIM 12.031

ROBBY HIDAYAT NIM 12.038

AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

PUTRA INDONESIA MALANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

DI BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL (B2P2TOOT)

Disusun Oleh :

ASLAM AL BASRI NIM 12.005

MEY RINAWATI NIM 12.026

NENI M. WIJAYATI NIM 12.027

PATRISIUS ESTON N. NIM 12.030

PETRISIA PUTRI R. NIM 12.031

ROBBY HIDAYAT NIM 12.038

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing Pada tanggal : Karanganyar, Mei 2015

Menyetujui, Pembimbing Lapangan

Ika Yanti M. Sholikhah, M.Sc

Pembimbing PKL

Misgiati, M.Pd

Koordinator PKL

Ambar Fidya S ari , ST P, M P

Direktur

Ayu Ristamaya Yusuf , A . Md, ST

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah terselesaikan.

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini digunakan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah PKL Akafarma Putra Indonesia Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya :

1. Ika Yanti M. Sholikhah, M.Sc selaku pembimbing lapangan.

2. Ayu Ristamaya Yusuf, A.Md, ST selaku Direktur Akafarma Putra Indonesia. 3. Ambar Fidya Sari, STP, MP selaku koordinator PKL.

4. Misgiati, M.Pd selaku pembimbing PKL.

5. Semua pihak yang telah membantu dan membimbing selama menjalani PKL di B2P2TOOT Tawangmangu – Karanganyar.

Kami menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang dan bermanfaat bagi semua.

Karanganyar, Mei 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul ... i

Halaman Pengesahan... ii

Kata pengantar ... ii

Daftar Isi ... iv

Daftar Gambar ... v

Daftar Tabel ... vi

BAB I Pendahuluan ... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat ... 3

BAB II Gambaran Umum Instansi... 4

2.1 Sejarah Instansi ... 4

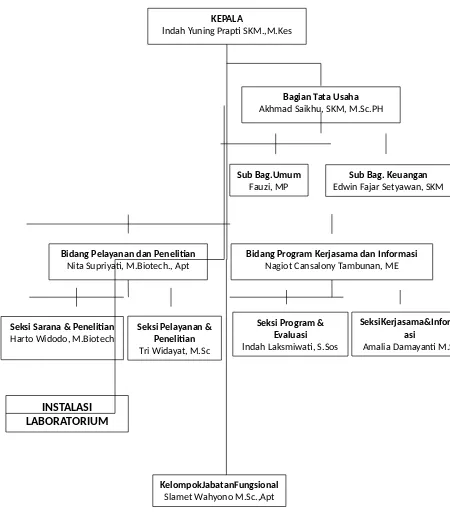

2.2 Stuktur Organisasi... 5

2.3 Tugas dan Fungsi ... 7

2.4 Loksi Instansi, Sarana, dan Prasarana... 8

2.5 Profil Instansi... 9

BAB III Tinjauan Pustaka... 10

3.1 Tanaman Obat ... 10

3.2 Obat Tradisional ... 10

3.3 Tinjauan Tentang Sampel... 11

3.4 Angka Jamur... 23

3.5 Angka Lempeng Total ... 24

3.6 Kromatografi Lapis Tipis ... 25

3.7 Spektrofotometri... 27

BAB IV Metode Penelitian ... 29

4.1 Laboratorium Mikrobiologi ... 29

4.2 Laboratorium Instrument... 33

BAB V Hasil dan Pembahasan ... 37

5.1 Uji Parameter Cemaran Mikroba... 37

5.2 Identifikasi dan Penetapan Kadar ... 41

BAB VI Kesimpulan dan Saran ... 49

6.1 Kesimpulan ... 49

6.2 Saran ... 50 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Struktur Organisasi...6

3.1 Gambar Kayu Secang ...11

3.2 Gambar Tempuyung...13

3.3 Gambar Temulawak ...13

3.4 Gambar Pegagan...16

3.5 Gambar Kunyit...18

3.6 Gambar Kumis Kucing ...20

3.7 Gambar Sambiloto ...22

5.1 Gambar Visualisasi KLT Kurkumin pada Sampel Kunyit dan Temulawak...41

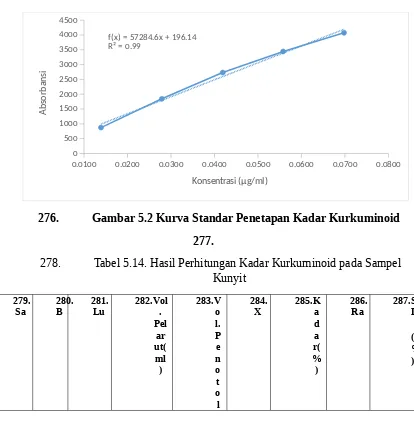

5.2 Gambar Kurva Standard Penetapan Kadar Kurkumin...43

5.3 Gambar Kurva Standard Penetapan Kadar Kumis Kucing...46

5.4 Gambar Kurva Standard Penetapan Kadar Andrografolid...47

DAFTAR TABEL

5.1 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Tempuyung...37

5.2 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Secang ...37

5.3 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Temulawak ...37

5.4 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Pegagan ...38

5.5 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Kunyit ...38

5.6 Tabel Hasil Uji Angka Lempeng Total Kumis Kucing ...38

5.7 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Tempuyung...39

5.8 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Secang ...39

5.9 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Temulawak ...39

5.10 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Pegagan...40

5.11 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Kunyit ...40

5.12 Tabel Hasil Uji Angka Jamur Kumis Kucing ...40

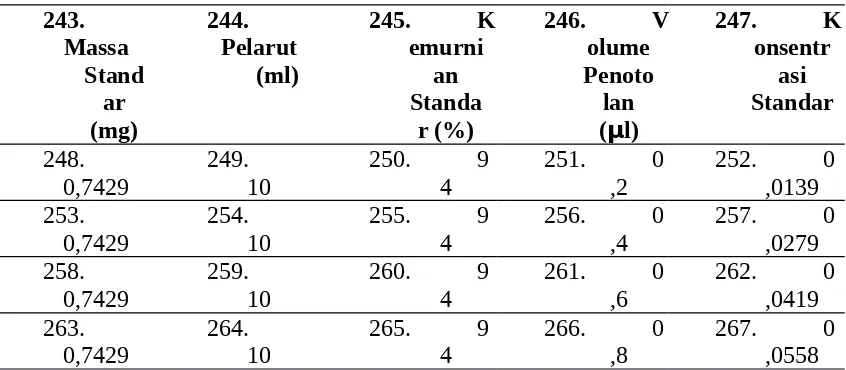

5.13 Tabel Perhitungan Konsentrasi Standard Kurkuminoid pada Sampel Kunyit dan Temulawak ...43

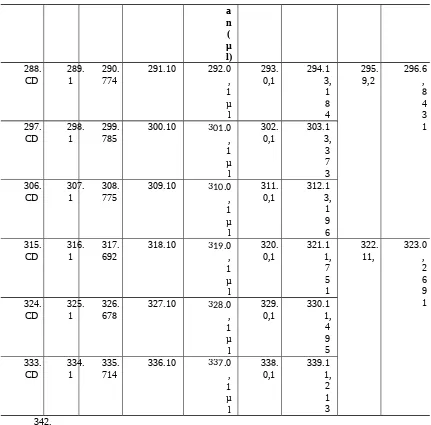

5.14 Tabel Hasil perhitungan Kadar Kunyit ...43

5.15 Tabel Hasil perhitungan Kadar Temulawak...43

5.16 Tabel Hasil Perhitungan Konsentrasi Standard Sinensetin...45

5.17 Tabel Hasil perhitungan Kadar Sinensetin Pada Kumis Kucing...46

5.18 Tabel Hasil Perhitungan Konsentrasi Standard Andrografolid...47

5.19 Tabel Hasil Perhitungan Kadar Andrografolid...47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai jenis tanaman obat. Dengan kekayaanya tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produk herbal yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, baru sekitar kurang lebih 1.200 spesies tanaman obat yang dimanfaatkan dan diteliti sebagai obat tradisional.

Obat tradisional diharapkan berperan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit serta peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pemerintah pun sudah melegalkan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan formal. Salah satu contohnya adanya klinik Hortus Medicus di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Tawangmangu yang melayani pasien dengan menggunakan herbal untuk mengobati pasien. Tentunya obat herbal ini telah mengalami standarisasi dan uji klinis sebelum digunakan sebagai obat. Sebagai salah satu upaya untuk memantau kualitas dan mutu tanaman obat dan obat tradisional, instansi B2P2TOOT memiliki laboratorium terpadu, di antaranya adalah laboratorium instrumen dan laboratorium mikrobiologi.

Mahasiswa akademi analis farmasi dan makanan diharapkan untuk mengetahui tanaman apa saja yang mempunyai khasiat sebagai obat. Salah satu

3

institusi yang bergerak dalam bidang penelitian serta pengembangan ilmu kesehatan khususnya mengenai tanaman herbal yaitu B2P2TOOT. Untuk meningkatkan keanekaragaman jenis tanaman obat yang akan digunakan sebagai obat tradisional perlu dilakukan penelitian serta pengembangan mengenai khasiat serta manfaat dari tanaman obat tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan umum Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan penerapannya di dunia kerja. 2. Memenuhi persyaratan kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa

Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang. Tujuan khusus Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan mahasiswa kepada lingkungan fisik, administratif, akademis, dan sosial psikologis pada tempat Praktik Kerja Lapangan.

2. Meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu analis farmasi dan makanan, dalam hal ini pada bidang tanaman obat dan obat tradisional.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara lain:

4

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

2.1.1Sejarah Singkat Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Kementrian Kesehatan RI berdiri pada tahun 1948. Pada awalnya B2P2TOOT merupakan rintisan kebun koleksi tanaman obat (TO) di kaki Gunung Lawu Karanganyar yang dikenal dengan nama ”Hortus Medicus”. Pada tahun 1963, kebun TO yang dikelola pemerintah sebagai bagian dari upaya pengembangan budaya pengobatan dalam pelayanan kefarmasian, berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Umum Farmasi. Kemudian tahun 1968 – 1975, kebun TO berada di bawah naungan Direktorat Jendral Farmasi (Lembaga Farmasi Nasional) (Profil B2P2TOOT, 2013).

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 149/Menkes/SK/IV/78 pada tanggal 28 April 1978, status kelembagaan berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Obat (BPTO) yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Litbang, Depkes RI.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 491/Per/Menkes/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006, BPTO meningkat status kelembagaannya menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT). Pada tahun 2010, B2P2TOOT

melakukan Pencanangan Saintifikasi Jamu (evidence based jamu development), yang merupakan penelitian berbasis pelayanan. Pada tahun yang sama terbit payung hukum Saintifikasi Jamu, yaitu Permenkes No. 003 tahun 2010. Pada tahun 2012, B2P2TOOT menjadi koordinator Riset Khusus Tanaman Obat dan Jamu (RISTOJA) berskala nasional. Riset tersebut meliputi 26 provinsi di luar Jawa dan Bali, yang bekerja sama dengan 25 PTN untuk membangun database

TO dan Jamu (TOJA) Indonesia (Profil B2P2TOOT, 2013).

2.2 Struktur Organisasi

KEPALA

Indah Yuning Prapti SKM.,M.Kes

Bagian Tata Usaha Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH

Sub Bag.Umum

Fauzi, MP Edwin Fajar Setyawan, SKMSub Bag. Keuangan

Bidang Pelayanan dan Penelitian Nita Supriyati, M.Biotech., Apt

Bidang Program Kerjasama dan Informasi Nagiot Cansalony Tambunan, ME

Seksi Pelayanan & Penelitian Tri Widayat, M.Sc

Seksi Program & Evaluasi Indah Laksmiwati, S.Sos

SeksiKerjasama&Inform asi

Amalia Damayanti M.Si

INSTALASI LABORATORIUM

KelompokJabatanFungsional Slamet Wahyono M.Sc.,Apt Seksi Sarana & Penelitian

Harto Widodo, M.Biotech

B2P2TOOT Tawangmangu mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional. Dalam melaksanakan tugas tersebut B2P2TOOT mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan /atau pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional

2. Pelaksanaan eksplorasi, inventarisasi, identifikasi, adaptasi, dan koleksi plasma nutfah tanaman obat

3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi, serta pelestarian plasma nutfah tanaman obat

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi standarisasi tanaman obat dan bahan baku obat tradisional

5. Pengembangan jaringan kerjasama dan kemitraan dibidang tanaman obat dan obat tradisional

6. Pelatihan teknis di bidang pembibitan, budidaya, pasca panen, analisis, koleksi spesimen tanaman obat, serta uji keamanan dan kemanfaatan obat tradisional

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Selain tugas pokok dan fungsi diatas, B2P2TOOT juga mempunyai kegiatan utama yaitu :

1. Melaksanakan Saintifikasi Jamu : penelitian berbasis pelayanan 2. Mengembangkan bahan baku terstandarisasi

5. Diseminasi, sosialisasi, dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional (TOOT)

6. Mengembangkan karir dan mutu sumber daya manusia

7. Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari hasil penelitian dan penegembangan tanaman obat dan obat tradisional (TOOT) 8. Mengembangkan sarana dan prasarana

9. Menyusun draft regulasi dan kebijakan teknis litbang tanaman obat dan obat tradisional

2.4 Lokasi Instansi Sarana dan Prasarana

Balai Besar Penelitian Dan Pengembanagan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) terletak di Jalan Raya Lawu No. 11 Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Sarana yang dimiliki sampai dengan saat ini antara lain berupa gedung yang berada pada lokasi 1.200 meter di atas permukaan laut (dpl) yang dipergunakan untuk perkantoran, perpustakaan, laboratorium, penanganan pasca panen, koleksi simplisia, mushola, gedung pendidikan dan pelatihan, dan berbagai sarana.

Laboratorium yang ada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat TradisionalTawamangu di antaranya:

- Laboratorium Fisiologi dan Hama Penyakit Tanaman - Laboratorium Fitokimia

- Laboratorium Galenika

- Laboratorium Formulasi - Laboratorium Instrumentasi - Laboratorium Biologi Molekuler - Laboratorium Mikrobiologi - Laboratorium Kultur Jaringan

2.5 Profil Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional

2.5.1Visi Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional

Masyarakat sehat dengan jamu yang aman dan berkhasiat

2.5.2Misi Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional

1. Meningkatkan mutu litbang tanaman obat dan obat tradisional 2. Mengembangkan hasil litbang tanaman obat dan obat tradisional 3. Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang tanaman obat dan obat

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tanaman Obat

Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Pengertian berkhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tapi mengandung efek resultan / sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati (Flora,2008).

Tanaman obat atau biofarmaka didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian, seluruh tanaman dan atau eksudat tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan/diisolasi dari tanamannya.

3.2 Obat Tradisional

digunakan oleh berbagai aspek masyarakat mulai dari tingkat ekonomi atas sampai tingkat bawah, karena obat tradisional mudah didapat, harganya yang cukup terjangkau dan berkhasiat untuk pengobatan, perawatan, dan pencegahan penyakit (Ditjen POM, 1994).

Obat tradisional yang diperlukan oleh masyarakat adalah obat tradisional yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang dapat memelihara kesehatan, mengobati gangguan kesehatan, serta dapat memulihkan kesehatan. Bahan-bahan ramuan obat tradisional seperti Bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, Bahan-bahan hewan, sedian sarian atau galenik yang memiliki fungsi, pengaruh serta khasiat sebagai obat, dalam pengertian umum kefarmasian bahan yang digunakan sebagai obat disebut simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan (Depkes RI, 1995).

3.3 Tinjauan Tentang Sampel

3.3.1 Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.)

3.3.1.1 Deskripsi tanaman

Secang merupakan perdu yang umumnya tumbuh ditempat terbuka sampai ketinggian 1000 m diatas permukaan laut seperti di daerah pegunungan yang berbatu tetapi tidak terlalu dingin, tingginya 5-10 m, batangnya berkayu, bulat dan bewarna hijau kecoklatan. Pada batang dan percabangannya terdapat duri-duri tempel yang bentuknya bengkok dan letaknnya tersebar.

Klasifikasi :

Divisi : Spermatophyta Kelas : Dicolyledonae Ordo : Resales Family : Esalpiniaceae Genus : Caesalpinia

Species : Caesalpinia sappan L

3.3.1.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Kayu Secang

3.3.2 Tempuyung

Gambar 3.2 Tempuyung

3.3.2.1 Deskripsi Tanaman

Tempuyung termasuk ke dalam famili Asteraceae, dikenal dengan nama

Sonchus arvensis L, atau Shonchus wightianu (Siemonsma et al., 1994). Di beberapa daerah tanaman ini dikenal dengan nama galibug, jombang, lampenas, jombang lalakina, dan lempung atau rayana ( Wijayakusuma et al.,

1996). Sedang di Jawa dikenal dengan nama tempuyung. Urutan taksonomi tempuyung adalah:

Divisi : Spermatophyta Kelas : Dicotyledonae Ordo : Asterales Familiy : Asteraceace Genus : Sonchus

3.3.2.2 Kandungan Kimiawi dan Manfaat Tempuyung

Tempuyung (sonchus arvensis L,.) merupakan salah satu dari ketigabelas spesies yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai spesies unggulan bahan asli obat tradisional. Masyarakat mengenal tempuyung sebagai peluru air seni, penghancur batu ginjal, obat anti radang atau bengkak, dan berkhasiat lipotriptik (Soedibyo, 1998).

Tempuyung sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh penduduk Tawangmangu, Surakarta, Jawa Tengah, sebagai jamu untuk memulihkan kesehatan fisik bagi perempuan yang selesai bersalin. Di Cina, selain sebagai tumbuhan obat, tumbuhan ini digunakan juga sebagai insektisida (Rosita et al., 1993)

3.3.3 Temulawak

3.3.3.1 Deskripsi Tanaman

Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Di daerah Jawa Barat temulawak disebut sebagai koneng gede sedangkan di Madura disebut sebagai temu lobak. Kawasan Indonesia dan Malaysia merupakan tempat asal penyebaran temulawak ke seluruh dunia. Saat ini tanaman ini selain di Asia Tenggara dapat ditemui pula di Cina, Bardabos, India, Jepang, Korea, di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Klasifikasi:

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Monocotyledonae Ordo : Zingiberales Family : Zingiberaceae Genus : Curcuma

Spesies : Curcuma xanthorrhiza ROXB

3.3.3.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Temulawak

tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Suku Zingiberaceae, mengandung minyak atsiri < 5,80% v/b & kurkuminoid tidak kurang dari 4,0% dihitung sebagai kurkumin.

3.3.4 Pegagan

Gambar 3.4 Pegagan

3.3.4.1 Deskripsi Tanaman

Pegagan merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh menjalar dan berbunga sepanjang tahun. Tanaman akan tumbuh subur bila tanah dan lingkungannya sesuai hingga dijadikan penutup tanah. Pegagan hijau sering dijumpai di daerah persawahan, di sela-sela rumput, di tanah yang agak lembab baik yang terbuka atau agak ternaungi, juga dapat ditemukan di dataran rendah sampai daerah dengan ketinggian 2500 m dpl.

Klasifikasi

Ordo : Umbillales

Family : Umbillferae (Apiaceae) Genus : Centella

Species : Centella asiatica

3.3.4.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Pegagan

Penggunaan tumbuhan sebagai obat berkaitan dengan kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan tersebut terutama zat bioaktif. Tanpa adanya suatu senyawa bioaktif dalam tumbuhan maka secara umum tumbuhan itu tidak dapat digunakan sebagai obat. Noverita dan Marline (2012) menyebutkan hasil uji fitokimia daun pegagan terdapat kandungan triterpenoid. Pegagan mengandung bahan aktif seperti triterpenoid glikosida (terutama asiatikosida, asam asiatik, asam madekasik, madekasosida (Hashim,

et al., 2011), flavonoid (kaemferol dan kuersetin), minyak atsiri (valerin, kamfor, siniole dan sterol tumbuhan seperti kamfesterol, stigmasterol, sitosterol), pektin, asam amino, alkaloid hidrokotilin, miositol, asam brahmik, asam sentelik, asam isobrahmik, asam betulik, tanin serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium dan besi. Zat valerin yang ada memberikan rasa pahit.

melawan herpes simplex virus 1 and 2 dan mikobakterium tuberculosis Neuroprotecta.

Manfaat yang berhubungan dengan fungsi saraf dan otak telah dibuktikan lewat berbagai penelitian. Sebanyak 30 orang pasien anak-anak yang menderita lemah mental menunjukkan kemajuan yang cukup berarti setelah diberi perlakuan dengan ramuan Centella asiatica selama 12 minggu. Sebanyak enam pasien sirosis hati menunjukkan perbaikan (kecuali yang kronis) setelah dua bulan meminum ramuan tersebut. Penelitian lain menunjukkan, berbagai penyakit seperti skleroderma, gangguan pembuluh vena, maupun gangguan pencernaan rata-rata dapat disembuhkan dengan ramuan itu hingga 80% setelah 2 - 18 bulan. Herba pegagan adalah seluruh bagian diatas tanah Centella asiatica (L). Urb., suku Apiaceae mengandung asiatikosida tidak kurang dari 0,07%.

3.3.5 Kunyit

3.3.5.1 Deskripsi Tanaman

Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan (perenial) yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar disekitar hutan/bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1300 - 1600 m dpl, ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Kata curcuma berasal dari bahasa Arab kurkum dan Yunani karkom. Pada tahun 77 - 78 SM, Dioscorides menyebut tanaman ini sebagai Cyperus menyerupai jahe, tetapi pahit, kelat, dan sedikit pedas, tetapi tidak beracun. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Selatan khususnya di India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia (Jawa), dan Filipina.

Klasifikasi

Divisio : Spermatophyta Sub-diviso : Angiospermae Kelas : Monocotyledoneae Ordo : Zingiberales Famili : Zungiberaceae Genus : Curcuma

Species : Curcuma domestica Val

3.3.5.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Kunyit

fellandren, seskiterpen alkohol, borneol, kurkumin, desmetoksi kurkumin, bisdesmetoksi kurkumin, pati, tannin, dan damar (Dalimartha, 2009).

Rimpang kunyit digunakan sebagai bumbu dapur dan sebagai obat yang berkhasiat sebagai antikoagulan, menurunkan tekanan darah tinggi, sebagai obat malaria, obat cacing, bakterisida, obat sakit perut, peluruh ASI, fungisida, stimulan, mengobati keseleo, memar, rematik, obat asma, diabetes melitus, usus buntu, amandel, sariawan, tambah darah, menghilangkan jerawat, penurun panas, menghilangkan rasa gatal, menyembuhkan kejang dan mengobati luka-luka (Syukur dan Hernani, 2001)

Di daerah Jawa, kunyit banyak digunakan sebagai ramuan jamu karenaberkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan. Manfaat utama tanaman kunyit, yaitu: sebagai bahan obat tradisional, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan bumbu masak, peternakan, dan lain-lain. Disamping itu rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai anti inflamasi, anti oksidan, anti mikroba,pencegah kanker, anti tumor, dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah.

Gambar 3.6 Kumis Kucing (Sumber:www.google.com)

3.3.6.1 Deskripsi Tanaman

Daun kumis kucing adalah daun Orthosiphon stamineusbenth., suku lamiaceae, mengandung flavanoid sinensetin tidak kurang dari 0,10%.

Klasifikasi

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Keluarga : Lamiaceae Genus : Orthosiphon

Spesies : Orthosiphon spp

3.3.6.2 Kandungan Kimia dan Manfaat Kumis Kucing

Kumis kucing mengandung orthosiphonen glikosida, zat samak, minyak atsiri, minyak lemak, saponin, sapofonen, garam kalium, myoinositol, sinensetin, asamasam organik dan tannin. Salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat adalah tanaman kumis kucing (Orthosiphon spicatus

3.3.7 Sambiloto

Gambar 3.7 Sambiloto

3.3.7.1 Deskripsi Tanaman

Herba sambiloto adalah seluruh bagian diatas tanah Andrographis paniculata Ness, suku Lamiaceae, mengandung andrograpfolid tidak kurang dari 0,64%.

Klasifikasi

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Keluarga : Acanthaceae Genus : Andrographis

Spesies : Andrographis paniculata

Daun sambiloto memiliki sifat kimiawi berasa pahit, dingin, memiliki kandungan kimia laktone pada percabangan yang terdiri dari dioksiandrografolid, andrografolid (zat pahit), neoandrografolid, 14-deoksi-11-12-didehidroandrografolid, dan homoandrografolid. Daun sambiloto bermanfaat untuk menurunkan demam tinggi dan malaria, jika direbus anaman ini memiliki sifat bakteriostatik dan meningkatkan daya fagositosis sel darah putih.

3.4 Angka Jamur (AJ)

Angka jamur didefinisikan sebagai pertumbuhan kapang dan khamir setelah cuplikan diinukulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasi pada suhu 20º-25ºC. Tujuan dari uji angka jamur ini adalah memberikan jaminan bahwa simplisia maupun ekstrak tidak mengandung cemaran jamur yang melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas simplisia maupun ekstrak yang berbahaya bagi kesehatan (Samporna, 2000). Penetapan nilai batas angka kapang atau khamir dapat mengacu pada peraturan Mentri Kesehatan No. 661/Menkes/Per/VII/1994 yang menetapkan simplisia atau sediaan obat tradisional tidak boleh melebihi batas 104.

- Hanya sel yang masih hidup yang dihitung

- Beberapa jenis mikroba dapat terhitung sekaligus

- Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikas mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari suatu sel mikroba dengan penampakn spesifik. Selain keuntungan tersebut, metode hitungan cawan juga mempunyai kelemahan sebagai berikut:

- Hasil perhitungan tidak menunjukan jumlah sel mikroba yang sesungguhnya, karena beberapa sel berdekatan mungkin membentuk satu koloni.

- Medium dan kondisi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda

- Mikroba yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada media medium padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas, tidak menyebar.

- Memerlukan persiapan dan waktu inkubasi beberapa hari sehingga pertumbuhan koloni baru dapat dihitung.

3.5 Angka Lempeng Total (ALT)

Angka lempeng total merupakan salah satu cara untuk menghitung cemaran mikroba, dimana cara ini merupakan bagian dari metode hitung cawan. Prinsip pada metode hitungan cawan adalah jika sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik tersebut akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dapat dihitung dengan menggunakan mata tanpa mikroskop. Metode hitungan cawan merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan jumlah jasad renik karena beberapa hal yaitu :

2) Beberapa jenis jasad renik dapat dihitung satu kali.

3) Dapat digunakan untuk isolasi dan identitas jasad renik karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari jasad renik yang menetap menampakkan pertumbuhan yang spesifik.

3.6 Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Salah satu metode pemisahan yang sederhana ialah kromatografi lapis tipis (Hortettmann, 1986). Pada dasarnya prinsip pada KLT mempunyai kelebihan yang khas dibandingkan dengan kromatografi kertas yaitu keserbagunaan, kecepatan, dan kepekaannya.

KLT dapat dipakai dengan dua tujuan. Pertama, dipakai sebagai metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, ataupun preparatif. Kedua, dipakai untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai pada kromatografi kolom atau Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (Gritter, 1991). Analisis dari KLT dapat membantu menentukan pelarut terbaik apa yang akan dipakai dan berapa perbandingan antar pelarut yang akan digunakan sebagai fasa gerak pada kromatografi.

Bahan fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom yang berupa kolom digantikan dengan suatu lapisan tipis (tebalnya 100 nm) pada KLT, yang merata pada seluruh bagian permukaannya. Bahan-bahan dari gelas atau lembaran-lembaran plastik dapat digunakan sebagai bahan pendukung fase diam untuk lapis tipisnya. Sangat dimungkinkan bagi kita untuk menyiapkan lembaran KLT yang dari gelas, tetapi untuk yang bahan pendukungnya plastik hanya tersedia secara komersil. Lembaran yang pendukungnya plastik sangat menarik karena dapat dipotong dengan gunting menjadi lembaran-lembaran yang lebih kecil dengan berbagai ukuran. Biasanya lembaran kecil itu berukuran 1x3 inci tetapi untuk lembaran yang lebih kecil dapat disesuaikan (Mayo, 2000)

KLT mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya adalah waktu yang dibutuhkan tidak lama (2-5 menit) dan sampel yang dipakai hanya sedikit sekali (2-2 mg). Kerugiannya dengan menggunakan KLT adalah tidak efektif untuk skala industri. Walaupun lembaran KLT yang digunakan lebih besar dan tebal, pemisahannya sering dibatasi hanya sampai beberapa miligram sampel saja (Mayo, 2000). Larutan cuplikan atau sampel ditotolkan pada plat dengan pipet mikro atau injektor pada jarak 1-2 cm dari batas plat. Setelah kering plat siap untuk dikembangkan dengan fase gerak sampai pada batas tertentu. Proses pengembangan dikerjakan dalam wadah tertutup yang diisi eluen dan telah dijenuhi uap eluen agar dihasilkan pemisahan yang baik (Anwar, 1994).

pengamatan langsung (untuk noda/bercak yang tampak), dengan lampu ultraviolet, atau dengan pereaksi semprot penimbul warna (Anwar, 1994).

3.7 Spektrofotometri

Dalam ilmu kefarmasian spektrofotometri digunakan untuk menganalisis kadar obat. Spektrofotometri dapat mengindikasikan bahwa setiap obat harus dapat bekerja secara maksimal dalam tubuh terutama dalam hal penyerapannya. Prinsip yang digunakan adalah suatu molekul obat dapat menyerap ultraviolet dan cahaya tampak dengan kemungkinan bahwa elektron molekul obat akan tereksitas ke tingkat energi yang tinggi. Bertujuan untuk menentukan kadar obat secara spektrofotometri serapan pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak (Hafni dan Martalius, 2009).

Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnet. Cahaya terdiri dari radiasi terhadap mana mata manusia peka, gelombang dengan panjang berlainan akan menimbulkan cahaya yang berlainan sedangkan campuran cahaya dengan panjang-panjang ini akan menyusun cahaya putih. Cahaya putih meliputi seluruh spektrum nampak 400-760 mm (Anonim, 1979 ).

Keuntungan utama pemilihan metode spektrofotometri bahwa metode ini memberikan metode sangat sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil (Anonim, 1979).

Spektrofotometri menyiratkan pengukuran jauhnya penyerapan energi cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai suatu fungsi dari panjang gelombang radiasi, demikian pula pengukuran penyerapan yang menyendiri pada suatu panjang gelombang tertentu (Underwood, 1986).

Spektrofotometri dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorbsi energi. Absorbsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perkam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Laboratorium Mikrobiologi 4.1.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengujian sampel meliputi : aquadest, NaCl 0,9%, media Plate Count Agar (PCA), media Potato Dextrose Agar (PDA), kertas aaring, Alkohol 70%, Blue Tipp, Conical Tube 15 mL bertutup, tabung reaksi 15 mL, cawan petri diameter 100 mm, neraca analitik, finn pipet 10 mL, corong gelas diameter 50 mm, pipet volume 100-1000 µL, autoklaf, vortex, oven, Laminer Air Flow (LAF), inkubator, hot plate, magnetic stirer, colonicounter, erlenmeyer 1L, rak tabung reaksi.

4.1.2 Persiapan Alat Uji

1. Cawan petri, corong kaca, kertas saring, tip, conical tube disiapkan dan dibungkus dengan kertas dan plastik

2. Cawan petri, corong kaca, kertas saring, tipp disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC, 1 atm selama 30 menit dan dikeringkan dalam oven pada suhu

50ºC

3. LAF disterilisasikan dengan dilakukan penyemprotan alkohol 70% didalam ruangan kemudian dilap dengan tisu, menyalakan airator, tutup ruang LAF, dan menyalakan lampu UV selama 30 menit.

2. NaCl ditimbang untuk membuat larutan 0,9% dalam 1 liter aquadest steril, dituang kedalam tabung reaksi sebanyak 9 ml, ditutup dengan sumbat kassa steril.

3. Media PDA dan PCA dibuat dengan cara dilarutkan dengan aquadest steril dan dilanjutkan dengan pemanasan diatas Hot Plate Magnetic Stirer hingga hampir mendidih.

4. Larutan NaCl 0,9%, media PCA dan media PDA disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC, 1 atm selama 15 menit.

4.1.4 Prosedur Penetapan Uji Cemaran Mikroba 5.

1. Tabung reaksi sebanyak 7 buah disiapkan dan diisi dengan 0,9% NaCl

2. Simplisia bahan uji dimasukkan kedalam tabung reaksi berisi 9 ml larutan 0,9% NaCl steril kemudian dihomogenkan menggunakan vortex dan disaring (terbentuk pengenceran 10-1)

3. Sampel dari pengenceran pertama (10-1) dipipet 1 ml kedalam salah satu

tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan 0,9% NaCl, berikutnya homogenkan sehingga menjadi pengenceran 10-2.

4. Pengenceran untuk Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan hingga pengenceran 10-6 dan pengenceran 10-1 hingga 10-4 untuk Angka Jamur (AJ)

5. Dari setiap pengenceran dipipet 1 ml kedalam cawan petri steril. Dilakukan masing-masing secara duplo pada penetapan Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Jamur (AJ)

6. Media PCA dituang untuk penetapan ALT sebanyak 15-20 mL yang masih cair (suhu 45º± 1ºC) ke dalam cawan petri yang telah berisi pengenceran bahan

uji, homogenkan dengan cara memutar cawan petri searah jarum jam sebanyak 5-10 kali putaran.

homogenkan dengan cara memutar cawan petri searah jarum jam sebanyak 5-10 kali putaran.

8. Blanko dibuat sebagai kontrol sterilitas berupa media tanpa sampel dan NaCl. 9. Penetapan ALT diinkubator pada suhu 35ºC selama 24-48 jam (dua hari) dan

inkubasi dengan suhu 20°C-25°C atau suhu ruang selam 5-7 hari untuk penetapan AJ.

10. Koloni yang tumbuh pada setiap seri pengenceran diamati dan dihitung. 5.1.4 Perhitungan Angka Jamur dan Angka Lempeng Total

1. Penetapan uji cemaran mikroba angka lempeng total dengan syarat sebagai berikut :

- Memilih cawan dengan jumlah koloni 30-300 koloni > 300 dinyatakan TNTC (Too Numerous To Count) atau TBOD (Terlalu Banyak untuk Dihitung). <30 dinyatakan TFTC (Too Few To Count)

- Jumlah koloni yang dilaporkan terdiri dari 2 digit yaitu angka satuan dan angka sepersepuluh yang dikalikan dengan kelipatan 10 (eksponensial).

- Bila diperoleh perhitungan <30 dari semua pengenceran, maka hanya dari pengenceran terendah yang dilaporkan.

- Bila diperoleh perhitungan >300 dari semua pengenceran, maka hanya dari pengenceran tertinggi yang dilaporkan.

maka jumlah yang dilaporkan adalah jumlah koloni dari pengenceran terendah.

- Apabila setiap pengenceran dilakukan duplo maka jumlah koloni yang dilaporkan adalah nilai rata-rata dari tingkat pengenceran yang diperhitungkan.Kontrol dilakukan dengan menggunkan media dengan penambahan NaCl dan tanpa NaCl. Setiap sampel yang diujikan diperlakukan duplo.

2. Penetapan uji cemaran mikroba angka lempeng total dengan syarat sebagai berikut :

- Dipilih cawan petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 40-60 koloni.

- Bila hanya salah satu diantara kedua cawan petri dari pengenceran yang sama menunjukkan jumlah antara 40-60 koloni, dihitung jumlah koloni dari kedua cawan dan dikalikan dengan faktor pengenceran

5.2 Laboratorium Instrumentasi

6. 4.2.1 Alat dan Bahan

7. Alat yang digunakan dalam identifikasi dan penetapan kadar antara lain: timbangan analitik, botol reagen, sonikaqtor, sentrifuse, mikro pipet, blue tip, rak tabung, chamber, dan oven. Bahan yang digunakan adalah plat silica gel 60 F254, metanol, etanol, heksan, etil asetat, etanol absolut dan akuabides.

8. 4.2.2 Identifikasi Kurkumin dalam Sampel Temulawak dan Kunyit 1. Sampel ditimbang seksama masing-masing 100 mg

4. Sampel diendapkan selama 24 jam atau disentrifuse selama 5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm

5. Disiapkan TLC visualizer

6. Plat silica gel 60 F254 disiapkan sebagi fase diam

7. Kloroform : etanol (25:1) dihomogenkan sebagai fase gerak

8. Sampel ditotolkan dengan automatic sampler Linomat 5 (sampel : 0,5 µl) 9. Sampel dieluasi pada fase gerak

10. Plat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan

11. Visualisasi hasil noda dilakukan dengan TLC visualizer 9.

10. 4.2.3 Penetapan Kadar Andrografolid pada Sampel Sambiloto 1. Sampel ditimbang dengan seksama masing-masing 100 mg 2. Sampel dilarutkan dengan etanol pa masing-masing 10 ml 3. Sampel disonikasi selama 15 menit

4. Sampel diendapkan selama 24 jam atau disentrifuse selama 5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm

5. Disiapkan TLC visualizer

6. Plat silica gel 60 F254 disiapkan sebagai fase diam 7. Kloroformmetanol (9:1) disiapkan sebagai fase gerak

8. Sampel ditotolkan dengan automatic sampler Linomat 5 dengan volume standart masing-masing 1 µl, 2 µl, 3 µl, 4 µl, 5 µl dan sampel : 3 µl

9. Sampel dieluasi pada fase gerak

10. Plat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan 11. Visualisasi hasil noda pada TLC visualizer

12. Kadar andrografolid yang telah diperoleh kemudian dilakukan perhitungan

11. 4.2.4 Penetapan Kadar Total Flavonoid pada Sampel Meniran 1. Sampel ditimbang dengan seksama masing-masing 100 mg 2. Sampel dilarutkan dengan etanol pa masing-masing 10 ml 3. Sampel disonikasi selama 15 menit

4. Sampel diendapkan selama semalaman 5. Sampel diukur masing-masing 2 ml

6. Sampel diuapkan hingga kering pada oven dengan suhu 50°C

7. Sampel yang kering dilarutkan dengan metanol p.a. masing-masing 4 ml 8. Sonikasi sampel selama 15 menit

9. Sampel diendapkan selama semalam 10. Larutan uji dan blanko dipreparasi

12. 1 ml sampel + 4 ml akuabides - Larutan Uji

13. 1 ml sampel + 1 ml AlCl3 + 3 ml akuabides

11. Sampel didiamkan selama 15-20 menit

12. Hasil TLC dibaca dengan Scaner pada λ 425 nm

13. Total flavonoid yang telah diperoleh kemudian dilakukan perhitungan

14. 4.2.5 Penetapan Kadar Kurkumin

1. Sampel ditimbang dengan seksama masing-masing 100 mg 2. Sampel dilarutkan dengan etanol pa masing-masing 10 ml 3. Sonikasi sampel selama 15 menit

4. Sampel diendapkan selama semalam

5. Plat silica gel 60 F245 disiapkan sebagai fase diam 6. Heksan : Etil Asetat ( 1:1 ) disiapkan sebagai fase gerak

7. Sampel ditotolkan dengan automatic sampler Linomat 5 dengan volume standart masing-masing 0,2 µl, 0,4 µl, 0,6 µl, 0,8 µl, 1,0 µl, sampel kunyit 0,1 µl dan sampel temulawak : 0,5 µl

8. Sampel dieluasi pada fase gerak

9. Plat dikeringkan dengan cara di angin-anginkan 10. Hasil TLC dibaca dengan Scaner pada λ 425 nm 11. Visualisasi hasil dibaca pada TLC visualizer

12. Kadar kurcuminoid yang telah diperoleh kemudian dilakukan perhitungan

15. 4.2.6 Penetapan Kadar Sinensetin pada Sampel Kumis Kucing 1. Sampel ditimbang dengan seksama masing-masing 100 mg 2. Sampel dilarutkan dengan masing-masing 10 ml etanol pa 3. Sampel dilakukan sonikasi sampel selama 15 menit 4. Sampel diendapkan (semalam)

5. Kloloroform : Etil asetat (6:4) disiapkan sebagai fase diam

6. Penotolan dilakukan dengan automatic sampler Linomat 5 dengan volume standart 0,2 µl, 0,4 µl 0,6 µl, 0,8 µl 1,0 µl dan sampel : 3 µl

7. Sampel dieluasi pada fase gerak

8. Plat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan 9. Hasil TLC dibaca dengan scaner pada λ 366 nm 10. Visualiasi hasil dibaca pada TLC visualizer 11. Diolah data kadar Sinensetin

18. BAB V

19. HASIL DAN PEMBAHASAN 20.

21. 5.1 Uji Parameter Cemaran Mikroba 22. 5.1.1 Uji Angka Lempeng Total (ALT)

23. Hasil pengujian angka lempeng total dari simplisia tempuyung, secang, temulawak, pegagan, kunyit dan kumis kucing dapat dilihat pada tabel 5.1, tabel 5.2, tabel 5.3, tebel 5.4, tabel 5.5 dan tabel 5.6

24. Tabel 5.1 Hasil Uji Angka Lempeng Total (ALT) dari Sampel Tempuyung 25. Ju

75.

76. Tabel 5.3 Hasil Uji Angka Lempeng Total (ALT) dari Sampel Temulawak 77. Ju

mla h Kol oni

78. Pengenceran 80. 10-3 81. 10-4

82. Ula nga n I

83. 137 84. 102

85. Ula nga n II

86. 152 87. 120

89. Tabel 5.4 Hasil Uji Angka Lempeng Total (ALT) dari Sampel Pegagan

103. Tabel 5.5 Hasil Uji Angka Lempeng Total (ALT) Sampel Kunyit 104.

129. Untuk perhitungan jumlah koloni dalam uji angka lempeng total (ALT), dipilih cawan petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 25-250. Jumlah koloni rata-rata dari kedua cawan dihitung lalu dikalikan dengan faktor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai angka lempeng total dalam tiap gram sampel. Bila dari seluruh cawan petri tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah antara 25-250 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka lempeng total perkiraan. Oleh karena itu hasil angka lempeng total untuk sampel tempuyung adalah 39,13 x 103 koloni/gram, secang 5,4 x

103 koloni/gram, 6,27250 x 105 temulawak, 3,15 x 102 pegagan, 3,64 x 105

kunyit, 1,84 x 106 kumis kucing.

130. Dari standar yang diijinkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 661/MENKES/SK/VII/1994, bahwa untuk nilai angka lempeng total tidak lebih dari 106. Sehingga dari data yang

didapatkan dari perhitungan diketahui bahwa pada sampel tidak memiliki cemaran mikroba kapang dan khamir atau jamur melebihi batas yang telah ditetapkan. Sehingga sampel aman digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.

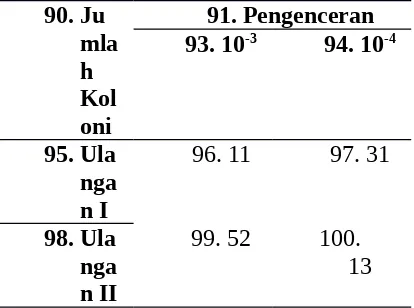

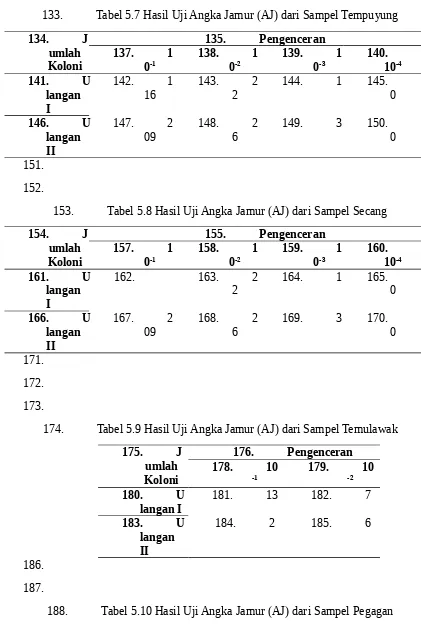

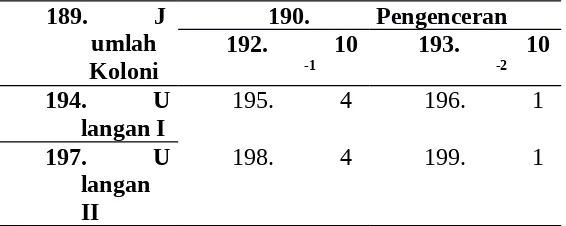

131. 5.1.2 Uji Angka Jamur

133. Tabel 5.7 Hasil Uji Angka Jamur (AJ) dari Sampel Tempuyung

153. Tabel 5.8 Hasil Uji Angka Jamur (AJ) dari Sampel Secang

154. J

174. Tabel 5.9 Hasil Uji Angka Jamur (AJ) dari Sampel Temulawak

175. J

189. J

202. Tabel 5.11 Hasil Uji Angka Jamur (AJ) dari Sampel Kunyit

203. J

216. Tabel 5.12 Hasil Uji Angka Jamur (AJ) dari Sampel Kumis Kucing

217. J

dan dikalikan dengan faktor pengenceran, sehingga angka jamur pada sampel tempuyung adalah 1,625 x 103 koloni/gram, secang 0,1 x 102 koloni/gram, 7,5 x 101

temulawak, 0,4 x 102 pegagan, 1,135 x 104 kunyit dan 52,5 x 102 kumis kucing.

230. Dari standar yang diijinkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 661/MENKES/SK/VII/1994, bahwa untuk nilai angka jamur tidak lebih dari 104. Sehingga dari data yang didapatkan dari perhitungan diketahui

bahwa pada sampel tidak memiliki cemaran mikroba kapang dan khamir atau jamur melebihi batas yang telah ditetapkan. Sehingga sampel aman digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.

231. 5.2 Identifikasi dan Penetapan Kadar

232. 5.2.1 Identifikasi Kurkuminoid pada Sampel Temulawak dan Kunyit 233. Pada praktikum ini dilakukan uji kualitatif senyawa

234.

235. Gambar 5.1 Visualisasi Kromatografi Lapis Tipis Kurkuminoid pada Kunyit dan Temulawak

236.

238. Plat KLT yang digunakan untuk identifikasi secara kualitatif senyawa kurkuminoid adalah silica gel 60 F254 yang bersifat polar, sehingga diharapkan senyawa yang bersifat polar atau cenderung polar dapat berinteraksi dengan kuat yang akan tahan lama pada fase diam. Sehingga yang memiliki kepolaran paling besar akan tertahan di fase diam, yaitu kurkumin, desmetoksi kurkumin dan bisdesmetoski kurkumin untuk pola pemisahan dari KLT untuk sampel kunyit. Sedangkan untuk pola pemisahan KLT sampel temulawak dihasilkan dua spot dan kemungkinan besar senyawa tersebut jika dianalisa berdasarkan kepolarannya yaitu kurkumin dan desmetoksi kurkumin. Hal ini dikarenakan nadanya ikatan hydrogen antar molekul kurkumin yang mengakibatkan berkurangknya afinitas fase diam.

239. 5.2.2 Penetapan Kadar Kurkuminoid pada Sampel Kunyit dan Temulawak

240. Perhitungan Konsentrasi Standar Kurkuminoid 241.

268. jumlah pelarut yang ditambahkan kemudian dikalikan dengan kemurnian standar, hasil yang diperoleh dikalikan dengan volume penotolan. Perhitungan ini juga berlaku pada temulawak karena senyawa yang diidentifikasi sama yaitu kurkuminoid.

275.

0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0

276. Gambar 5.2 Kurva Standar Penetapan Kadar Kurkuminoid 277.

a

343.Keterangan : CD1 –CD3 merupakan sampel rimpang kunyit, CD4 – CD6 merupakan sampel serbuk kunyit

(FHI) kunyit memiliki kadar kurkuminoid tidak kurang dari 6,60 % dihitung sebagai kurkuminoid.

345. 346.

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0

500 1000 1500 2000 2500 3000

f(x) = 33016.92x + 407 R² = 0.99

Konsentrasi (µg/ml)

Ab

so

rb

an

si

349.

350. Tabel 5.15. Hasil Penetapan Kadar Temulawak 351.

415.Keterangan : CX1 – CX3 merupakan sampel rimpang temulawak, CX4 – CX6 merupakan sampel serbuk temulawak

416.

proses ekstraksi lebih besar serta maksimal jika dibandingkan bentuk rimpang. Namun keduanya tidak memenuhi syarat, hal ini dikarenakan proses pasca panen yang kurang sempurna. Dan jika dilihat dari literatur Farmakope Herbal Indonesia (FHI) temulawak yang memenuhi syarat adalah temulawak yang memiliki kadar kurkuminoid tidak kurang dari 4,00 % dihitung sebagai kurkumin

5.2.3 Hasil Perhitungan Kadar Sinensetin pada Sampel Kumis Kucing 418.

419. Tabel 5.16. Perhitungan Konsentrasi Standart Sinensetin

445.

f(x) = 348202.59x + 427.12 R² = 1

446. Gambar 3.11 Kurva Standar Penetapan Kadar Kumis Kucing 447.

6

512.Keterangan : OS1 – OS3 merupakan sampel simplisia kumis kucing, OS4 – OS5 merupakan sampel serbuk kumis kucing

literaur Farmakog Herbal Indonesia (FHI) kumis kucing memiliki kadar flavanoid sinentsetin tidak kurang dari 0,10 % dihitung sebagai flavonoid sinensetin.

5.2.4 Hasil Perhitungan Konsentrasi Standart Andrografolid pada Sampel Sambiloto

514.

542.

543. T

abel 5.19 Perhitungan Kadar Andrografolid 544.

608.Keterangan : AP1 – AP3 merupakan sampel simplisia sambiloto, AP4 – AP6 merupakan sampel serbuk sambiloto

609.

613. BAB VI

614. KESIMPULAN DAN SARAN 615. 6.1 Kesimpulan

1. Angka lempeng total pada sampel tempuyung 5,4 x 10-3koloni/gram, 6,27250

x 105 temulawak, 3,15 x 102 pegagan, 3,64 x 105 kunyit, 1,84 x 106 kumis

kucing. Dari hasil ini dinyatakan bahwa sampel memenuhi syarat untuk uji cemaran angka mikroba.

616. Contoh: Nilai ALT pada seluruh sampel tanaman obat memenuhi syarat minimal angka cemaran mikroba sesuai dengan….., yaitu tempuyung sebesar …., temulawak sebesar…., dst

2. Angka jamur pada sampel sampel tempuyung 1,625 x 103 koloni/gram, secang

0,1 x 102 koloni/gram, 7,5 x 101 temulawak, 0,4 x 102 pegagan, 1,135 x 104

kunyit dan 52,5 x 102 kumis kucing. Dari hasil ini dinyatakan bahwa sampel

memenuhi syarat untuk uji cemaran angka mikroba.

3. Kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam kunyit antara lain: kurkumin, desmetoksikurkumin, bisdesmetoksikurkumin, sedangkan pada temulawak, desmetoksikurkumin dan kurkumin.

4. Kunyit yang berbentuk serbuk memiliki kadar kurkumin yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kunyit dalam bentuk rimpang. Hal ini dikarenakan sampel bentuk serbuk telah melalui proses pengeringan dan senyawa kimia yang berada dalam kurkumin telah menguap saat proses pengovenan

5. Temulawak tidak memenuhi syarat hal ini dikarenakan faktor panen yang kurang dari waktu seharusnya, proses pasca panen yang kurang sempurna atau dilihat dari kontur tanah dan iklim wilayah penanaman temulawak.

617. Contoh:

618. Kadar… pada sampel temulawak tidak memenuhi syarat sesuai, yaitu sebesar…

7. Sambiloto dalam bentuk herba memiliki kadar rata-rata lebih banyak (0,8218%) yang memenuhi syarat jika dibanding dengan sambiloto dalam bentuk serbuk(0,5922%)

619.

620. 6.2 Saran

1. Ditingkatan perlengkapan dari setiap Laboratorium agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan praktikum.

2. Ditingkatkan komunikasi antara koordinator Praktik Kerja Lapangan dengan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian jadwal PKL.

621.

633. Daftar Pustaka 634.

635. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 2004. Informasi Kunyit

636. Indonesia.

637. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 2004.

Informasi Temulawak Indonesia.

638. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Farmakope Herbal IndonesiaEdisi I. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

639. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989. Materia Medika Indonesia Edisi V. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

640. Direktorat Jendral Hortikultura. 2012. Tanaman Obat dan Jamur. Kementrian Pertanian. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat.

641. Hafni dan Martalius. 2009. Penuntun Praktikum Instrumen Analisis. Padang. ATIP

642. Khopkar, S.M. 2003. Konsep Dasar Kimia Analitik. Universitas Indonesia. Jakarta.

643. Markham K.R. 1998. Cara Mengidentifikasi Flavonoid. Diterjemahkan oleh Padmawinata. Bandung: ITB.

644. I Radjaram, A. 2001. Pengembangan Andrografolida dari Tanaman Andrographis paniculata dalam Sediaan Farmasetika. Laporan Penelitian Project Grand-QUE Project tahun 2000. Fakultas Farmasi UNAIR. 645. Sapoetra. 1992. Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat. Jakarta : Rineka Cipta.

646. Santoso, Sugeng. 1999. Isolasi, Karakterisasi, dan Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum Senyawa Antibakteri dari Daun Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus). Fakultas MIPA IPB. Bogor.

649. Syamsuhidayat, S.S., Hutapea, J.R. 1991. Inventaris Tanaman Obat Indonesia, Jilid I. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

650. Underwood, A.L dan R.A day, J.R 2001. Analisis Kimia Kuantitatif. Erlangga. Jakarta.

684. ALT =

|

710. = 1,84 x 106

713. Lampiran 2 . Perhitungan Angka Jamur

f. Kumis kucing 731.

732. AJ = 69+36 2 x10

733. = 5,25 x 102

736. lampiran 3. Perhitungan konsentrasi Standart dan Kadar Kurkuminoid 737.

a. Perhitungan Konsentrasi Standar Kurkuminoid pada Sampel Kunyit

1. 0,742910mlmgx0,94=0,6,9833x0,2=0,0139

2. 0,7429mg

10ml x0, 94=0,69833x0,4=0,02793

3. 0,742910mlmgx0,94=0,69833x0,6=0,0419

4. 0,7429mg

10ml x0,94=0,69833x0,8=0,0558

5. 0,742910mlmgx0,94=0,69833x1,0=0,0698

738.

b. Perhitungan Kadar Kurkuminoid pada Sampel Kunyit 739.

740. y = 572,9536027x + 193,417323

741.

- Berat Sampel CD1 = 100,0 mg

742. Luas Area = 7748,43

743. y = 57284,59807x + 196,136725 744. 7748,43 = 57284,59807x + 196,136725 745. 57284,59807x = 196,136725– 7748,43 746. = -7552,293275 747. x = −7552,293275

−57284,59807 748. = 0,131838 dalam 0,1ml 749. Type equation here . Kadar =

0,131838µg x10ml

0,1µL x10x100,0mgx100

- Berat Sampel CD2 = 100,0 mg

771. Luas Area = 6927,88

772. 6927,88 = 57284,59807x + 196,136725 773. -57284,59807x = 196,136725

774. x = -6731,7432

775. -57284,59807 776. = 0,117514 dalam 0,1 ml

777. Kadar = 0,1175140,1µg x100,0µlx10mgmlx100 778. = 1,17514

10 x 100% 779. = 11,7514 % - Berat sampel CD5 = 100,00mg

780. Luas Area = 6781,29

782. -57284,59807x = 196,136725 – 6781,29 783. x = -6585,153275

784. -57284,59807 785. = 0,11495 dalam 0,1 ml

786. Kadar = 0,11495µlx10ml 0,1µg x100,0mg x100

787. = 1,1495

10 x 100% 788. = 11,495 % - Berat sampel CD6 = 100,00mg

789. Luas Area = 7142,09

790. 7142,09 = 57284,59807x + 196,136725 791. -57284,59807x = 196,136725 – 7142,09

792. x = -6585,153275

793. -57284,59807 794. = 0,121253 dalam 0,1 ml

795. Kadar = 0,121253µlx10ml 0,1µg x100,0mg x100

799. Lampiran 4. Perhitungan Konsentrasi Standart dan Kadar Kurkuminoid pada Sampel Temulawak

800.

a. Perhitungan Konsentrasi Standar Kurkuminoid pada Sampel Temulawak

1. 0,7429mg

10ml x0,94=0,6,9833x0,2=0,0139

2. 0,742910mlmgx0, 94=0,69833x0,4=0,02793

3. 0,7429mg

10ml x0,94=0,69833x0,6=0,0419

4. 0,742910mlmgx0,94=0,69833x0,8=0,0558

5. 0,7429mg

10ml x0,94=0,69833x1,0=0,0698

801.

b. Perhitungan Kadar Kurkuminoid pada Sampel Temulawak 802.

- Berat sampel CX1 = 100,1 mg

803. Luas Area = 2034,48

804. 2034,48 = 33016,91894x + 406,997773 805. -33016,91894 = 406,997773 -2034,48 806. = -1627,482227 807. X = −33016,91894−1627,482227 808. = 0,0493 dalam 0,5 µl 809.

810. Kadar = 0,0493µlx10ml 0,5µg x100,1mgx100

811. = 0,0493

50,05 x 100%

812. = 0,9850 %

813.

814. Luas Area = 1948,54

815. 1948,54 = 33016,91894x + 406,997773 816. 33016,91894x = 406,997773- 1948,54 817. X = −1541,542227

823. Luas Area = 2142,71

824. 2142,71 = 33016,91894x + 406,997773 825. -33016,91894x = 406,997773 – 2142,71

826. x = -1735,712227

827. -33016,91894

834. Luas Area = 2435,22

835. 2435,22 = 33016,91894x + 406,997773 836. -33016,91894x = 406,997773 – 2435,22

837. x = -2028,222227

843. = 1,2268 % 844.

- Berat sampel CX5 = 100,1mg

845. Luas Area = 2034,66

846. 2034,66 = 33016,91894x + 406,997773 847. -33016,91894x = 406,997773 – 2034,66

848. x = -1627,662224

849. -33016,91894 850. = 0,0493 dalam 0,1 ml 851. Kadar = 0,0493µlx10ml

0,5µg x100,1mgx100

852. = 50,050,493 x 100%

853. = 0,9850 %

854. 855.

- Berat sampel CX6 = 100,0mg

856. Luas Area = 1910,81

857. 1910,81 = 33016,91894x + 406,997773 858. -33016,91894x = 406,997773 – 1910,81

859. x = -1503,812227

860. -33016,91894 861. = 0,0455 dalam 0,1 ml 862. Kadar = 0,0455µlx10ml

0,5µg x100,1mgx100

863. = 0,455

866. Lampiran 6. Perhitungan Konsentrasi Standar Sinensetin dan Penetapan Kadar pada Sampel Kumis Kucing

867.

a. Perhitungan Konsentrasi Standar Sinensetin pada Sampel Kumis Kucing

868. 1.0,2120mg

10ml x0,2=0,00424

869. 2.0,2120mg

10ml x0, 4=0,00848

870. 3.0,2120mg

10ml x0,6=0,01272

871. 4.0,2120mg

10ml x0,8=0,01696

872. 5.0,2120mg

10ml x1,0=0,0212

873. y = bx + a

874. = 348202,5943x + 427,119 875.

b. Perhitungan kadar Sinensetin pada sampel Kumis Kucing - OS1 = 100,1mg

876. Luas Area = 2719,02

877. 2719,02 = 2719,02x + 427,119 878. -348202,5943x = 427,119 – 2719,02

879. x = -2363,901

887.

- OS2 = 100,1mg

888. Luas Area = 2801,30

889. 2801,30 = 348202,5943x + 427,119 890. -348202,5943x = 427,119 – 2801,30

891. x = -2374,181

892. -348202,5943 893. = 0,0068183 dalam 0,3 µl 894. Kadar = 0,00681833µl x100,1µlxmg10mlx100

898. Luas Area = 2640,37

899. 2640,37= 348202,5943x + 427,119 900. -348202,5943x = 427,119 – 2640,34

901. x = -0063561

951. Lampiran 7. Perhitungan Konsentrasi Standar Andrografolid a. Perhitungan Konsentrasi Standard dan Penetapan Kadar Andrografolid pada

Sampel Sambiloto

959. = 5270,25878 + 587,125 960.

b.Perhitungan Kadar Andrografolid pada Sampel Sambiloto 961.

-Berat AP1 = 99,9 mg

962. Luas Area = 1796,75

963. 1796,75= 5270,258785x + 587,125 964. -587,125x = 587,125- 1796,75 965. X = −5270,25878−1209,625

972. Luas Area = 1905,60

975. X = −1318,475

983. 1958,46 = 5270,258785x + 587,125 984. -5270,258785x = 587,125- 1958,46 985. X = −1371,335

992. Luas Area = 1562,68

-Berat AP5 = 100,1

1002. Luas Area = 1429,82

1003. 1429,82= 5270,258785x + 587,125 1004. -5270,258785x = 587,125- 1429,82 1005.

1013. Luas Area = 1581,11

1037. Lampiran 10. Gambat TLC Visualizer 1038.

1039. 1040. 1041. 1042.

1048. Lampira n 11. Gambar Autoklaf

1049. 1050. 1051.