Asuhan Keperawatan pada Ny.P dengan Prioritas Masalah Kebutuhan Dasar Gangguan Rasa Nyaman (Nyeri)

di Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia

Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Disusun dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi DIII Keperawatan

Oleh

Mawar Liana Sihotang 142500045

PROGRAM STUDI DIII KEPERAATAN FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

JULI 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, dengan judul

“Asuhan Keperawatan pada Ny.P dengan Prioritas Masalah Kebutuhan Dasar Gangguan Rasa Nyaman (Nyeri) di Lingkungan V Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi DIII Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Tahun 2017.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Setiawan, S.Kp, MNS, Ph.D selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Sri Eka Wahyuni, S.Kep, Ns, M.Kep, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Keperaawatan Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Cholina Trisa Siregar, S.Kep, Ns, M.Kep, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Siti Saidah Nasution, S.Kp. M.Kep, Sp. Mat, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

5. Ibu Mahnum Lailan Nasution, S.Kep, Ns, M.Kep, selaku Ketua Program Studi DIII Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

6. Ibu Evi Karota Bukit, S.Kp, MNS, selaku Dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Ibu Siti Zahara Nasution S.Kp, MNS selaku Dosen penguji saya dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Teristimewa untuk kedua orangtua yang sangat saya banggakan, Bapak (J.Sihotang) dan Ibu (R.Nadeak). Terimakasih untuk setiap doa, nasehat, bahkan bantuan moril dan materi yang telah diberikan kepada saya.

9. Kelompok kecilku yaitu Ergates (bg Masrek, Meriana, dan Yunita) yang selalu mendoakan dan memotivasiku dalam menyelesaikan Karya Tulis

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Program Studi DIII Keperawatan Stambuk 2014, yang telah berpartisipasi dan mendukung selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

11. Semua pihak yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari betul bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dikemudian hari.

Harapan saya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 18 Juli 2017

Mawarliana Sihotang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 3

1.2.1 Tujuan Umum ... 3

1.2.2 Tujuan Khusus... 3

1.3 Manfaat ... 3

BAB II PENGELOLAAN KASUS ... 4

2.1 Konsep Dasar Asam Urat ... 4

2.1.1 Defenisi Asam Urat ... 4

2.1.2 Etiologi ... 4

2.1.3 Patofisiologi ... 6

2.1.4 Manifestasi Klinik ... 8

2.1.5 Klasifikasi... 11

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang... 11

2.1.7 Penatalaksanaan ... 12

2.1.8 Komplikasi ... 14

2.2 Konsep Dasar Nyeri ... 14

2.2.1 Defenisi Nyeri ... 14

2.2.2 Fisiologi Nyeri... 15

2.2.3 Teori-Teori Nyeri ... 18

2.2.4 Klasifikasi Nyeri ... 19

2.2.5 Faktor-Faktor Nyeri... 21

2.3 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan ... 24

2.3.1 Pengkajian ... 24

2.3.2 Analisa Data ... 27

2.3.3 Rumusan Masalah ... 28

2.3.4 Perencanaan ... 30

2.3.5 Implementasi ... 32

2.4 Asuhan Keperawatan Kasus ... 34

2.4.1 Pengkajian ... 34

2.4.2 Analisa Data ... 42

2.4.3 Rumusan Masalah ... 43

2.4.4 Perencanaan ... 44

2.4.5 Implementasi dan Evaluasi... 46

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ... 49

3.1 Kesimpulan ... 49

3.2 Saran ... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 50 LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit, gout arttritis (asam urat) menduduki urutan kedua terbanyak dari penyakit Osteoartritis, pravalensi di Indonesia diperkirakan 1,6-13,6/100.000 orang, pravalensi ini meningkat seiring dengan peningkatan usia (Oktavina, 2015). Gout artritis merupakan salah satu penyakit yang banyak di jumpai pada pria dari wanita yang disebabkan peningkatan kadar asam urat. Pada pria cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia, dan wanita persentasenya lebih kecil, karena wanita mempunyai hormon estrogen yang ikut membantu pada pembuangan asam urat melalui urine sedangkan pada pria tidak memiliki hormon estrogen tersebut. Wanita mudah terserang asam urat saat wanita mengalami monopause karena sudah tidak mempunyai hormon estrogen (Ode, 2016).

Asam urat bukanlah jenis penyakit baru tetapi sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, yang merupakan suatu penyakit yang diakibatkan tingginya kadar purin di dalam darah, kondisi beberapa tahun ini semakin banyak orang yang dinyatakan menderita penyakit asam urat. Asam urat menjadi penyakit paling umum ditemui di masyarakat karena, asam urat dapat menimpa siapa saja.Tidak hanya menyerang orang tua tetapi juga kalangan muda seringkali menderita penyakit ini (Sutanto, 2016)

Asam urat penyakit yang sangat mengganggu. Orang-orang yang mengalami asam urat banyak mengeluhkan dampak penyakit ini dalam kehidupan mereka. Penderita asam urat merasa nyeri, sendi-sendi saat digerakkan, bengkak, dan sebagainya, sehinnga tidak mampu bekerja dan beraktivitas (Sutanto, 2016).

Asam urat juga merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Kristal asam urat akan merusak lapisan bagian dalam pembuluh darah koroner, setiap individu yang kadar asam uratnya tinggi harus diturunkan agar kerusakan tidak merembes ke organ – organ tubuh yang lain (Ode,2016).

Dalam hal ini juga terdapat fungsi ginjal bekerja mengatur kestabilan kadar asam urat dalam tubuh dimana sebagian sisa asam urat di buang melalui ari seni. Jika asam urat berlebihan dan ginjal tidak mampu lagi mengatur

kestabilannya, maka asam urat ini akan menumpuk pada jaringan dan sendi, dan pada asam urat tinggi maka akan timbul rasa nyeri yang hebat terutama pada persendian. Atritis gout menyerang sendi yang timbul berulang-ulang. Serangan atritis gout ialah serangan akut biasanya bersifat menyerang satu sendi dengan gejala pembengkakan, kemerahan nyeri hebat, panas dan ganguan gerak dari sendi yang terserang yang terjadi mendadak yang mencapai puncaknya kurang dari 24 jam lokasi serangan pertama pada sendi pangkal ibu jari kaki. Lokasi attritis terutama pada sendi perifer jarang pada sendi perifer dan jarang pada sendi sentral dan serangannya mendadak atau tiba-tiba (Ode,2016).

Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada klien penderita artritis gout ialah nyeri skala nyeri yang dialami penderita gout artritis rata-rata nyeri sedang sampai berat. menurut Sutanto (2010) nyeri pada pasien gout artritis mempunyai skala 6-10 hal ini terjadi sangat mengganggu klien secara fisik dan psikososial. Klien mengalami kelemahan , keterbatasan aktivitas, dll.

Rasa nyaman berupa terbebas dari rasa yang tidak menyenangkan adalah suatu kebutuhan induvidu. Nyeri merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang terkadang dialami induvidu. Kebutuhan terbebas dari rasa nyeri itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang merupakan tujuan diberikannya asuhan keperawatan. Nyeri mungkin suatu hal yang tidak asing. Nyeri menjadi alasan yang paling umum dikeluhkan seorang pasien untuk mencari perawatan kesehatan dibandingkan dengan keluhan-keluhan lain (Prasetyo, 2010).

Kondisi yang menyebabkan ketidak nyamanan klien adalah nyeri.Nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan yang bersifat individual. Klien merespon terhadap nyeri yang dialaminya dengan beragam cara, misalnya berteriak, meringis, dan lain-lain (Asmadi, 2008).Hasil data tersebut menunjukkan bahwa nyeri merupakan masalah perioritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan pengelolaan kasus dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Ny.P dengan perioritas Masalah Kebutuhan Dasar Rasa Nyaman (nyeri) pada atritis gout di Medan Polonia.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Untuk memberikan asuhan keperawatan pada klien Ny. P dengan prioritas masalah kebutuhan dasar nyeri di Medan Polonia.

1.2.2 Tujuan Khusus :

1. Melakukan pengkajian keperawatan pada klien dengan masalah kebutuhan dasar nyeri.

2. Menegakkan diagnosa keperawatan pada klien dengan masalah kebutuhan dasar nyeri.

3. Memberikan intervensi keperawatan pada klie dengan masalah kebutuhan dasar nyeri.

4. Memberikan implementasi keperawatan pada klien dengan masalah kebutuhan dasarnyeri.

5. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien dengan masalah kebutuhan dasar nyeri.

1.3 Manfaat penelitian 1.3.1 Bagi Pasien

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan klien tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan dasar nyeri.

1.3.2 Bagi Profesi Keperawatan

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menerapkan asuhan keperawatan yang benar dan komprehensif dilapangan praktik agar nantinya terbentuk asuhan keperawatan yang lengkap dan kebutuhan dasar

klien dapat tercapai.

1.3.3 Bagi Institusi Keperawatan

Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam kegiatan proses belajar dan menambah bahan pustaka tentang asuhan keperawatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar klien.

BAB II

PENGELOLAAN KASUS

2.1 Konsep Dasar Asam Urat 2.1.1 Defenisi Asam Urat

Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin (bentuk turunan nukleoprotein), yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh (Ode,2016).

Artritis gout adalah penyakit yang sering ditemukan dan tersebar di seluruh dunia.Artritis gout atau dikenal juga sebagai artritis pirai, merupakan kelompok penyakit heterogen sebagai akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan atau akibat supersaturasi asam urat di dalam cairan ekstraseluler.

Gangguan metabolisme yang mendasarkan artritis gout adalah hiperurisemia yangdidefinisikan sebagai peninggian kadar urat lebih dari 7,0ml/dl untuk pria dan 6,0 ml/dl untuk wanita (Tehupeiory,2006). Sedangkan definisi lain, artritis gout merupakan penyakit metabolik yang sering menyerang pria dewasa dan wanita posmenopause. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kadar asam urat dalam darah (hiperurisemia) mempunyai ciri khas berupa episode artritis gout akut dan kronis (Schumacher dan Chen, 2008).

2.1.2 Etiologi

Etiologi dari artritis gout meliputi usia, jenis kelamin, riwayat medikasi, obesitas, konsumsi purin dan alkohol.Pertambahan usia merupakan faktor resiko penting pada pria dan wanita. Hal ini kemungkinan disebabkan banyak faktor, seperti peningkatan kadar asam urat serum (penyebab yang paling sering adalah karena adanya penurunan fungsi ginjal), peningkatan pemakaian obat diuretik, dan obat lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat serum (Doherty, 2009).

Penggunaan obat diuretik merupakan faktor resiko yang signifikan untuk perkembangan artritis gout. Obat diuretik dapat menyebabkan peningkatan reabsorpsi asam urat dalam ginjal, sehingga menyebabkan hiperurisemia. Dosis rendah aspirin, umumnya diresepkan untuk kardioprotektif, juga meningkatkan kadar asam urat sedikit pada pasien usia lanjut. Hiperurisemia juga terdeteksi pada

pasien yang memakai pirazinamid, etambutol, dan niasin (Weaver, 2008).

Obesitas dan indeks massa tubuh berkontribusi secara signifikan dengan resiko artritis gout.Obesitas berkaitan dengan terjadinya resistensi insulin. Insulin diduga meningkatkan reabsorpsi asam urat pada ginjal melalui urate anion exchanger transporter-1 (URAT1) atau melalui sodium dependent anion cotransporter pada brush border yang terletak pada membran ginjal bagian tubulus proksimal.

Dengan adanya resistensi insulin akan mengakibatkan gangguan pada proses fosforilasi oksidatif sehingga kadar adenosin tubuh meningkat. Peningkatan konsentrasi adenosin mengakibatkan terjadinya retensi sodium, asam urat dan air oleh ginjal (Choi et al, 2005).

Konsumsi tinggi alkohol dan diet kaya daging serta makanan laut (terutama kerang dan beberapa ikan laut lain) meningkatkan resiko artritis gout.

Sayuran yang banyak mengandung purin, yang sebelumnya dieliminasi dalam diet rendah purin, tidak ditemukan memiliki hubungan terjadinya hiperurisemia dan tidak meningkatkan resiko artritis gout (Weaver, 2008). Mekanisme biologi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi alkohol dengan resiko terjadinyaserangan gout yakni, alkohol dapat mempercepat proses pemecahan adenosin trifosfat dan produksi asam urat (Zhang, 2006). Metabolisme etanol menjadi acetyl CoA menjadi adenin nukleotida meningkatkan terbentuknya adenosin monofosfat yang merupakan prekursor pembentuk asam urat. Alkohol juga dapat meningkatkan asam laktat pada darah yang menghambat eksresi asam urat (Doherty, 2009).

Alasan lain yang menjelaskan hubungan alkohol dengan artritis gout adalah alkohol memiliki kandungan purin yang tinggi sehingga mengakibatkan over produksi asam urat dalam tubuh (Zhang, 2006).

Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Dalam keadaan normalnya, 90% dari hasil metabolit nukleotida adenine, guanine, dan hipoxantin akan digunakan kembali sehingga akan terbentuk kembali masing- masing menjadi adenosine monophosphate (AMP), inosine monophosphate (IMP), dan guanine monophosphate (GMP) oleh adenine phosphoribosyl transferase (APRT) dan hipoxantin guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT). Hanya sisanya yang akan diubah menjadi xantin dan selanjutnya akan diubah menjadi asam urat oleh enzim xantin oksidase (Silbernagl, 2006).

2.1.3 Patofisiologi

Histopatologis dari tofus menunjukkan granuloma dikelilingi oleh butir kristal monosodium urat (MSU). Reaksi inflamasi di sekeliling kristal terutama terdiri dari sel mononuklir dan sel giant. Erosi kartilago dan korteks tulang terjadi di sekitar tofus. Kapsul fibrosa biasanya prominen di sekeliling tofus. Kristal dalam tofus berbentuk jarum (needle shape) dan sering membentuk kelompok kecil secara radier (Tehupeiory, 2006).

Komponen lain yang penting dalam tofus adalah lipid glikosaminoglikan dan plasma protein. Pada artritis gout akut cairan sendi juga mengandung kristal monosodium urat monohidrat pada 95% kasus. Pada cairan aspirasi dari sendi yang diambil segera pada saat inflamasi akut akan ditemukan banyak kristal di dalam lekosit. Hal ini disebabkan karena terjadi proses fagositosis (Tehupeiory, 2006).

Monosodium urat akan membentuk kristal ketika konsentrasinya dalam plasma berlebih, sekitar 7,0 mg/dl. Kadar monosodium urat pada plasma bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong terjadinya pembentukan kristal. Hal ini terbukti pada beberapa penderita hiperurisemia tidakmenunjukkan gejala untukwaktu yang lama sebelum serangan artritis gout yang pertama kali. Faktor- faktor yang mendorong terjadinya serangan artritis gout pada penderita hiperurisemia belum diketahui pasti. Diduga kelarutan asam urat dipengaruhi pH, suhu, dan ikatan antara asam urat dan protein plasma (Busso dan So, 2010).

Kristal monosodium urat yang menumpuk akan berinteraksi dengan fagosit melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah dengan cara mengaktifkan sel-sel melalui rute konvensional yakni opsonisasi dan fagositosis serta mengeluarkan mediator inflamasi. Mekanisme kedua adalah kristal monosodium urat berinteraksi langsung dengan membran lipid dan proteinmelalui membran sel dan glikoprotein pada fagosit. Interaksi ini mengaktivasi beberapa jalur transduksi seperti protein G, fosfolipase C dan D, Srctyrosine-kinase, ERK1/ERK2, c-Jun N-terminal kinase, danp38 mitogen-activated protein kinase.

Proses diatas akan menginduksi pengeluaran interleukin (IL) pada sel monosit yang merupakan faktor penentu terjadinya akumulasi neutrofil

(Choi et al, 2005).

Pengenalan kristal monosodium urat diperantarai oleh Toll-like receptor (TLR) 2 dan TLR 4, kedua reseptor tersebut beserta TLR protein penyadur MyD88 mendorong terjadinya fagositosis. Selanjutnya proses pengenalan TLR 2 dan 4 akan mengaktifkan faktor transkripsi nuclear factor-kB dan menghasilkan berbagai macam faktor inflamasi (Cronstein dan Terkeltaub, 2006). Proses fagositosis kristal monosodium urat menghasilkan reactive oxygen species (ROS) melalui NADPH oksidase. Keadaan ini mengaktifkan NLRP3, kristal monosodium urat juga menginduksi pelepasan ATP yang nantinya akan mengaktifkan P2X7R. Ketika P2X7R diaktifkan akan terjadi proses pengeluaran cepat kalium dari dalam sel yang merangsang NLRP3. Kompleks makro melekular yang disebut dengan inflamasom terdiri dari NLRP3, ASC dan pro- caspase-1 dan CARDINAL. Semua proses diatas nantinya akan menghasilkan IL- 1α (Busso dan So, 2010

Sel-sel yang sering diteliti pada artritis gout adalah lekosit, neutrofil, dan makrofag (Busso dan So, 2010). Salah satu komponen utama pada inflamasi akut adalah pengaktifan vascular endhotelial yang menyebabkan vasodilatasi dengan peningkatan aliran darah, peningkatan permeabilitas terhadap protein plasma dan pengumpulan lekosit ke dalam jaringan.

Penurunan konsentrasi asam urat serum dapat mencetuskan pelepasan kristal monosodium urat dari depositnya dalam tofus (crystals shedding). Pada beberapa pasien gout atau yang dengan hiperurisemia asimptomatik kristal urat ditemukan pada sendi metatarsofalangeal dan lutut yang sebelumnya tidak pernah mendapat serangan akut. Dengan demikian gout dapat timbul pada keadaan asimptomatik (Tehupeiory, 2006).

Peradangan atau inflamasi merupakan reaksi penting pada artritis gout.

Reaksi ini merupakan reaksi pertahanan tubuh non spesifik untuk menghindari kerusakan jaringan akibat agen penyebab. Tujuan dari proses inflamasi itu adalah untuk menetralisir dan menghancurkan agen penyebab serta mencegah perluasan agen penyebab ke jaringan yang lebih luas (Tehupeiory, 2006). Reaksi inflamasi yang berperan dalam proses melibatkan makrofag, neutrofil, yang nantinya menghasilkan berbagai mediator .

2.1.4 Manifestasi Klinik

Gambaran klinik artritis gout terdiri dari artritis gout asimptomatik, artritis gout akut, interkritikal gout, dan gout menahun dengan tofus. Nilai normal asam urat serum pada pria adalah 5,1 ± 1,0 mg/dl, dan pada wanita adalah 4,0 ± 1,0 mg/dl. Nilai-nilai ini meningkat sampai 9-10 mg/ dl pada seseorang dengan artritis gout (Carter, 2006). Pada tahap pertama hiperurisemiabersifat asimptomatik, kondisi ini dapat terjadi untuk beberapa lama dan ditandai dengan penumpukan asamurat pada jaringan yang sifatnya silent. Tingkatan hiperurisemia berkolerasi dengan terjadinya serangan artritis gout pada tahap kedua (Sunkureddi et al, 2006).

Radang sendi pada stadium ini sangat akut dan yang timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur tanpa ada gejala apa-apa. Pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan. Biasanya bersifat monoartikuler dengan keluhan utama berupa nyeri, bengkak, terasa hangat, merah dengan gejala sistemik berupa demam, menggigil dan merasa lelah (Tehupeiory, 2006).

Serangan artritis gout akut terjadi ditandai dengan nyeri pada sendi yang berat dan biasanya bersifat monoartikular. Pada 50% serangan pertama terjadi pada metatarsophalangeal1 (MTP-1) yang biasa disebut dengan podagra. Semakin lama serangan mungkin bersifat poliartikular dan menyerang ankles, knee, wrist, dan sendi-sendi pada tangan (Sunkureddi et all, 2006). Serangan akut ini dilukiskan sebagai sembuh beberapa hari sampai beberapa minggu, bila tidak terobati, rekuren yang multipel, interval antara serangan singkat dan dapat mengenai beberapa sendi (Tehupeiory, 2006). Ketika serangan artritis gout terjadi eritema yang luas di sekitar area sendi yang terkena dapat terjadi. Meskipun serangan bersifat sangat nyeri biasanya dapat sembuh sendiri dan hanya beberapa hari. Setelah serangan terdapat interval waktu yang sifatnya asimptomatik dan disebut juga stadium interkritikal (Sunkureddi et al, 2006).

Pencetus serangan akut antara lain berupa trauma lokal, diet tinggi purin, kelelahan fisik, stres, tindakan operasi,Radang sendi pada stadium ini sangat akut dan yang timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur tanpa ada gejala apa-apa. Pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan.

Biasanya bersifat monoartikuler dengan keluhan utama berupa nyeri, bengkak,

terasa hangat, merah dengan gejala sistemik berupa demam, menggigil dan merasa lelah (Tehupeiory, 2006). Serangan artritis gout akut terjadi ditandai dengan nyeri pada sendi yang berat dan biasanya bersifat monoartikular. Pada 50% serangan pertama terjadi pada metatarsophalangeal1 (MTP-1) yang biasa disebut dengan podagra. Semakin lama serangan mungkin bersifat poliartikular dan menyerang ankles, knee, wrist, dan sendi-sendi pada tangan (Sunkureddi et all, 2006). Serangan akut ini dilukiskan sebagai sembuh beberapa hari sampai beberapa minggu, bila tidak terobati, rekuren yang multipel, interval antara serangan singkat dan dapat mengenai beberapa sendi (Tehupeiory, 2006). Ketika serangan artritis gout terjadi eritema yang luas di sekitar area sendi yang terkena dapat terjadi. Meskipun serangan bersifat sangat nyeri biasanya dapat sembuh sendiri dan hanya beberapa hari. Setelah serangan terdapat interval waktu yang sifatnya asimptomatik dan disebut juga stadium interkritikal (Sunkureddi et al, 2006). Faktor pencetus serangan akut antara lain berupa trauma lokal, diet tinggi purin, kelelahan fisik, stres, tindakan operasi

Radang sendi pada stadium ini sangat akut dan yang timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur tanpa ada gejala apa-apa. Pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan. Biasanya bersifat monoartikuler dengan keluhan utama berupa nyeri, bengkak, terasa hangat, merah dengan gejala sistemik berupa demam, menggigil dan merasa lelah (Tehupeiory, 2006).

Serangan artritis gout akut terjadi ditandai dengan nyeri pada sendi yang berat dan biasanya bersifat monoartikular. Pada 50% serangan pertama terjadi pada metatarsophalangeal1 (MTP-1) yang biasa disebut dengan podagra. Semakin lama serangan mungkin bersifat poliartikular dan menyerang ankles, knee, wrist, dan sendi-sendi pada tangan (Sunkureddi et all, 2006). Serangan akut ini dilukiskan sebagai sembuh beberapa hari sampai beberapa minggu, bila tidak terobati, rekuren yang multipel, interval antara serangan singkat dan dapat mengenai beberapa sendi (Tehupeiory, 2006). Ketika serangan artritis gout terjadi eritema yang luas di sekitar area sendi yang terkena dapat terjadi. Meskipun serangan bersifat sangat nyeri biasanya dapat sembuh sendiri dan hanya beberapa hari.

Setelah serangan terdapat interval waktu yang sifatnya asimptomatik dan disebut juga stadium interkritikal (Sunkureddi et al, 2006).

Faktor pencetus serangan akut antara lain berupa trauma lokal, diet tinggi purin, kelelahan fisik, stres, tindakan operasi, pemakaian obat diuretik atau penurunan dan peningkatan asam urat. Penurunan asam urat darahsecara mendadakdengan alopurinol atau obat urikosurik dapat menimbulkan kekambuhan (Tehupeiory, 2006).

Stadium interkritikal merupakan kelanjutan stadium akut dimana terjadi periode interkritik asimptomatik. Walaupun secara klinis tidak didapatkan tanda- tanda radang akut, namun pada aspirasi sendi ditemukan kristal urat. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradangan tetap berlanjut, walaupun tanpa keluhan.

Keadaan ini dapat terjadi satu atau beberapa kali pertahun, atau dapat sampai 10 tahun tanpa serangan akut. Apabila tanpa penanganan yang baik dan pengaturan asam urat yang tidak benar, maka dapat timbul serangan akut lebih sering yang dapat mengenai beberapa sendi dan biasanya lebih berat (Tehupeiory, 2006).

Kebanyakan orang mengalami serangan artritis gout berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati (Carter, 2006). Segera setelah serangan akut terjadi penderita mungkin mengalami proses yang terus berlanjut, meskipun bersifat asimptomatik apabila terapi antiinflamasi tidak diberikan pada waktu yang cukup, yaitu beberapa hari setelah serangan akut berhenti. Setelah itu terdapat jeda waktu yang lama sebelum serangan berikutnya. Selama waktu ini deposit asam urat kemungkinan meningkat secara silent (Mandell, 2008).

Stadium gout menahun ini umumnya pada pasien yang mengobati sendiri sehingga dalam waktu lama tidak berobat secara teratur pada dokter. Artritis gout menahun biasanya disertai tofus yang banyak dan terdapat poliartikuler (Tehupeiory, 2006). Tofus terbentuk pada masa artritis gout kronis akibat insolubilitas relatif asam urat. Awitan dan ukuran tofus secara proporsional mungkin berkaitan dengan kadar asam urat serum. Bursa olekranon, tendon achilles, permukaan ekstensor lengan bawah, bursa infrapatelar, dan heliks telinga adalah tempat-tempat yang sering dihinggapi tofus. Secara klinis tofus ini mungkin sulit dibedakan dengan nodul rematik. Pada masa kini tofus jarang terlihat dan akan menghilang dengan terapi yang tepat (Carter, 2006).

Pada tofus yang besar dapat dilakukan ekstirpasi, namun hasilnya kurang memuaskan. Lokasi tofus yang paling sering pada cuping telinga, MTP-1, olekranon, tendon Achilles dan jari tangan. Pada stadium ini kadang-kadang disertai batu saluran kemih sampai penyakit ginjal menahun (Tehupeiory, 2006).

Pada artritis gout kronis yang menyerang banyak sendi dapat menyerupai artritis reumatoid. Penderita dapat timbul tofus subkutaneus pada area yang mengalami gesekan atau trauma. Tofus tersebut dapat serng diduga sebagai nodul reumatoid (Mandell, 2008).

2.1.5 Klasifikasi

Penyakit asam urat menjadi 2 yaitu: penyakit gout primer dan gout sekunder. Penyakit gout primer, sebanyak 99% penyebabnya belum diketahui (idiopatik). Diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa jugadiakibatkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh.

Penyakit gout sekunderPenyakit ini disebabkan antara lain karena meningkatnya produksi asam uratkarena nutrisi, yaitu mengonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat (asam inti dari sel) dan termasuk klompok dari asam amino, unsur pembentuk protein (Ode, 2016).

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium darah merupakan pada pemeriksaan laboratorium didapat kadar asam urat yang tinggi dalam darah (>6mg%). Kadar asam urat normal dalam serum pada pria 3,0-7,0mg/dl. Pemeriksaan kadar asam urat ini akan lebih tepatlagi bila dilakukan dengan cara enzimatik. Kadang-kadang didapatkanleukosit ringan dan LED meninggi sedikit kadar asam uratdalam urin juga sering tinggi (500mg% liter per24 jam).

Pemeriksaan cairan tofi, juga penting untuk menegakkan diagnosis, cairan tofi adalah cairan berwarna putih seperti susu dan kental sekali sehingga sukardiaspirasi, diagnosis dapat dipastikan bila ditemukan gambaran kristal asam urat (bentuk lidi) pada pemeriksaan mikroskopik (Mansjoer, 2009).

2.1.7 Penatalaksanaan

Tujuan pengobatan pada penderita artritis gout adalah untuk mengurangi rasa nyeri, mempertahankan fungsi sendi dan mencegah terjadinya kelumpuhan.

Terapi yang diberikan harus dipertimbangkan sesuai dengan berat ringannya artrtitis gout (Neogi, 2011).

Pengobatan artritis gout bergantung pada tahap penyakitnya.

Hiperurisemia asiptomatik biasanya tidak membutuhkan pengobatan. Serangan akut artritis gout diobati dengan obat-obatan antiinflamasi nonsteroid atau kolkisin. Obat-obat ini diberikan dalam dosis tinggi atau dosis penuh untuk mengurangi peradangan akut sendi (Carter, 2006).

Beberapa lifestyle yang dianjurkan antara lain menurunkan berat badan, mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, menghindari merokok, dan konsumsi air yang cukup. Modifikasi diet pada penderita obesitas diusahakan untuk mencapai indeks masa tubuh yang ideal, namun diet yang terlalu ketat dan diet tinggi protein atau rendah karbohidrat (diet atkins) sebaiknya dihindari. Pada penderita artritis gout dengan riwayat batu saluran kemih disarankan untuk mengkonsumsi 2 liter air tiap harinya dan menghindari kondisi kekurangan cairan. Untuk latihan fisik penderita artritis gout sebaiknya berupa latihan fisik yang ringan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada sendi (Jordan et al, 2007).

Tujuan terapi serangan artritis gout akut adalah menghilangkan gejala, sendi yang sakit harus diistirahatkan dan terapi obat dilaksanakan secepat mungkin untuk menjamin respon yang cepat dan sempurna. Ada tiga pilihan obat untuk artritis gout akut, yaitu NSAID, kolkisin, kortikosteroid, dan memiliki keuntungan dan kerugian. Pemilihan untuk penderita tetentu tergantung pada beberapa faktor, termasuk waktu onset dari serangan yang berhubungan dengan terapi awal, kontraindikasi terhadap obat karena adanya penyakit lain, efikasi serta

resiko potensial.NSAID biasanya lebih dapat ditolerir dibanding kolkhisin dan lebih mempunyai efek yang dapat diprediksi (Depkes, 2006).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya penatalaksanaan pengobatan serangan artritis gout diobati dalam 24 jam pertama serangan, salah satu pertimbangan pemilihan obat adalah berdasarkan tingkatan nyeri dan sendi yang terkena. Terapi kombinasi dapat dilakukan pada kondisi akut yang berat dan serangan artritis gout terjadi pada banyak sendi besar. Terapi kombinasi yang dilakukan adalah kolkisin dengan NSAID, kolkisin dan kortikosteroid oral, steroid intraartikular dan obat-obatan lainnya.

Untuk kombinasi NSAID dengan kortikosteroid sistemik tidak disarankan karena dikawatirkan menimbulkan toksik pada saluran cerna (Khanna et al, 2012).

Obat golongan NSAID yang di-rekomendasikan sebagai lini pertama pada kondisi artritis gout akut adalah indometasin, naproxen, dan sulindak. Ketiga obat tersebut dapat menimbulkan efek samping yang serius pada saluran pencernaan, sistem ginjal, dan perdarahan saluran cerna. Obat golongan cyclooxigenase 2 inhibitor (COX 2 inhibitor) seperti celecoxib merupakan pilihan pada penderita artritis gout dengan masalah pada saluran pencernaan (Cronstein dan Terkeltaub, 2006).

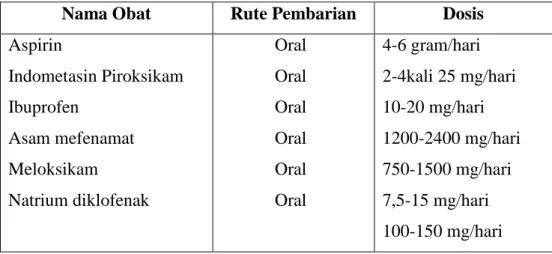

Tabel Contoh Obat NSAID

Nama Obat Rute Pembarian Dosis

Aspirin

Indometasin Piroksikam Ibuprofen

Asam mefenamat Meloksikam Natrium diklofenak

Oral Oral Oral Oral Oral Oral

4-6 gram/hari 2-4kali 25 mg/hari 10-20 mg/hari 1200-2400 mg/hari 750-1500 mg/hari 7,5-15 mg/hari 100-150 mg/hari

2.1.8 Komplikasi

Menurut Rotschild (2013), komplikasi dari artritis gout meliputi severe degenerative arthritis, infeksi sekunder, batu ginjal dan fraktur pada sendi.

Sitokin, kemokin, protease, dan oksidan yang berperan dalam proses inflamasi akut juga berperan pada proses inflamasi kronis sehingga menyebabkan sinovitis kronis, dekstruksi kartilago, dan erosi tulang. Kristal monosodium urat dapat mengaktifkan kondrosit untuk mengeluarkan IL-1, merangsang sintesis nitric oxide dan matriks metaloproteinase yang nantinya menyebabkan dekstruksi kartilago. Kristal monosodium urat mengaktivasi osteoblas sehingga mengeluarkan sitokin dan menurunkan fungsi anabolik yang nantinya berkontribusi terhadap kerusakan juxta artikular tulang (Choi et al, 2005).

Artritis gout telah lama diasosiasikan dengan peningkatan resiko terjadinya batu ginjal. Penderita dengan artritis gout membentuk batu ginjal karena urin memilki pH rendah yang mendukung terjadinya asam urat yang tidak terlarut (Liebman et al, 2007). Terdapat tiga hal yang signifikan kelainan pada urin yang digambarkan pada penderita dengan uric acid nephrolithiasis yaitu hiperurikosuria peningkatan kandungan asam urat dalam urin), rendahnya pH (yang mana menurunkan kelarutan asam urat), dan rendahnya volume urin (menyebabkan peningkatan konsentrasi asam urat pada urin) (Sakhaee dan Maalouf, 2008).

2.2 Konsep Dasar Nyeri 2.2.1 Defenisi nyeri Definisi nyeri secara medis

International Association for Study of Pain (1979), mendefinisikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang bersifat aktual maupun potensial yang dirasakan dalam kejadian dimana terjadi kerusakan, sedangakan Curton (1983), nyeri merupakan suatu produksi mekanisme bagi tubuh, timbul ketika jaringan rusak yang menyebabkan individu bereaksi untuk menghilangkan nyeri (Prasetyo, 2010).

Definisi secara psikologis

Mahon menemukan empat atribut pasti untuk pengalaman nyeri yaitu, bersifat subjektif, tidak menyenangkan, merupakan suatu kekuatan yang mendominasi, dan bersifat tidak berkesudahan (Prasetyo, 2010).

Definisi keperawatan

Mccaffery (1980), menyatakan bahwa nyeri adalah segala sesuatu yang dikatakan seseorang tentang nyeri tersebut dan terjadi kapan saja saat seseorang mengatakan merasakan nyeri.

2.2.2 Fisiologi Nyeri a. Stimulus

Munculnya nyeri berkaitan erat dengan reseptordan adanya rangsangan.

Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nociceptor, merupakan ujung-ujung saraf sangat bebas yang memilikimyelin yang tersebar pada kulit dan mukosa, khususnya pada visera, persendian, dinding arteri, hati, dan kandung empedu.

Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulasi dan rangsangan.

Stimulus tersebut dapat berupa zat kimiawi seperti histamin, bradikinin, sprostaglandin dan macam-macam basa yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Stimulus yang lain dapat berupa termal, listrik, atau mekanis.

b. Reseptor Nyeri

Reseptor merupakan sel-sel khusus yang mendeteksi perubahan- perubahan partikular disekitarnya. Kaitanya dengan proses terjadinya nyeri maka reseptor-reseptor inilah yang menangkap stimulus-stimulus nyeri. Reseptor ini dapat terbagi menjadi :

Exteroreseptor Yaitu reseptor yang berpengaruh terhadap perubahan lingkungan eksternal, antara lain : Corpusculum miessineri, corpusculum merkel yaitu untuk merasakan stimulus taktil (sentuh/rabaan). Corpusculum Krausse yaitu untuk merasakan rangsangan dingin.Corpusculum Ruffini yaitu untuk merasakan

rangsang panas, merupakan ujung saraf bebas yang terletak di dermis dan sub kutis.Telereseptor Merupakan reseptor yang sensitif terhadap stimulus yang jauh.

Propioseptor Merupakan reseptor yang menerima impuls primer dari organ otot, spindel dan tendon golgi.Interoseptor Merupakan reseptor yang sensitif terhadap perubahan pada organ-organ visceral dan pembuluh darah.Beberapa pengolonggan laindari reseptor lain reseptor sensori : Termoreseptor yaitu reseptor yang menerima sensasi suhu (panas dan dingin). Mekanoreseptor yaitu reseptor yang menerima stimulus-stimulus nyeri.Nosiseptor yaitu reseptor yang menerima stimulus-stimulus nyeri. Kemoreseptor yaitu reseptor yang menerima stimulus kimiawi.

c. Pathways Nyeri

Proses terjadinya nyeri berawal dari tahap transduksi, ketika nosiseptor yang terletak pada bagian perifer tubuh distimulasi oleh stimulus, seperti biologis, mekanik, termik, radiasi, dan lain-lain. Fast pain dicetuskan oleh reseptor tipe mekanis termal serabut saraf A-delta, sedangkan slow pain dicetuskan oleh serabut saraf C. Serabut saraf A-delta mempuyai karakteristik menghantarkan nyeri dengan cepat dan bermelienasi, serabut saraf C tidak bermelienasi, berukuran sangat kecil, bersifat lambat dalam menghantarkan nyeri. Serabut A mengirim sensasi yang tajam, terlokalisasi, dan jelas. Serabut C menyampaikan impuls yang tidak terlokalisasi, visceral dan terus menerus. Tahap selanjutnya adalah transmisi yakni impuls nyeri kemudian ditransmisikan saraf afferent (A- delta dan C) ke medula spinalis melalui dorsal horn, disini impuls akan bersinapsis di substansia glatinosa. Impuls kemudian menyeberang keatas melewati traktus sphinotalamus lateral diteruskan langsung ke thalamus tanpa singgah di formation retikularis membawa impuls fast pain dibagian thalamus dan cortex cerebry inilah individu melokalisir,mengambarkan, dan berespon terhadap nyeri. Beberapa impuls nyeri di transmisikan melalui traktus paleospinothalamus pada bagian tengah medulla spinalis. Impuls ini memasuki formation retikularis dan sistem limbik yang mengatur emosi dan kognitif. Slow pain akan membangkitkan emosi, sehingga timbul respon terkejut, tekanan darah meningkat, keringat dingin, jantung berdebar-debar (Prasetyo, 2010).

Secara Singkat Proses Terjadinya Nyeri

Stimulus nyeri: biologis, zat kimia, panas, listrik serta mekanik.

Stmulus nyeri menstimulasi nosiseptor diperifer

Impuls nyeri diterusksn oleh serat afferen (A-delta & C) ke medull spinalis melalui dorsal horn

Impuls bersinapsis di substansia gelatinosa (lamina II dan III)

Impuls melewati traktus spinothalamus

Impuls masuk keformatio retikularis Impuls langsung masuk ke thalamus

Fast pain Sistem limbik

Slow pain

2.2.3 Teori-Teori Nyeri 2.2.3.1 Teori Spesifik

Teori spesifik dikemukakan oleh Descarte pada abad 17. Teori ini didasari oleh adanya jalur- jalur tertentu transmisi nyeri. adanya ujung-ujung saraf bebas pada prife bertindak sebagai reseptor nyeri, dimana saraf-saraf ini diyakini mampu untuk menerima stimulus nyeri dan menghantarkan impuls nyeri ke susunan saraf pusat. Impuls kemudian ditransmisikan melalui dorsal horn (Akar belakang) dan substansia gelatinosa ke thalamus dan terakhir pada area kortek. Nyeri kemudian dapat diinterpretasikan dan muncul respon terhadap nyeri.

Teori ini tidak menunjukkan karakteristik multidimensi dari nyeri, teori ni hanya melihat nyerisecara sederhana yaitu melihat nyeri dari paparan biologi saja, tanpa melihat variasi dari efek psikologis individu.

2.2.3.2 Teori Pattern

Teori ini dikemukakan pada awal 1900. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat dua serabut nyeri utama yaitu serabut yang menghantarkan nyeri secara lambat (serabut A-delta dan serabut C). Stimulasi dari serabut saraf ini membentuk sebuah “pattern/pola) teori ini juga mengebalkan konsep “Central Summation” dimana impuls perifer dari kedua saraf disatukan di Spinal Cord dan dari sana hasil penyatuan impuls diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan.

Sebagaimana halnya dengan teori spesifik, teori ini juga tidak memperhatikan perbedaan persepsi dan faktor psikologi dari masing-masing individu

2.2.3.3 Pengontrol Nyeri (Gate Control)

Teori ini menyatakan nyeri dan persepsi nyeri dipengaruhi oleh interaksi dua sistem (Melzack & Wall, 1965) yaitu: substansi glatinosa pada dorsal horn di medulla spinalis dan sistem yang berfungsi sebagai inhibitor (penghambat) pada batang otak. Serabut A-delta berdiameter kecil membawa impuls nyeri cepat, sedangkan serabut C membawa dengan lambat. Serabut A-beta berdiameter lebih lebar membawa impuls yang dihasilkan oleh stimulus taktil. Didalam gelatinosa, impuls ini bertemu pada “gerbang” yang membuka dan menutup berdasarkan

siapa yang lebih mendominasi. Apabila serabut nyeri yang berdiameter lebih kecil melebihi yang di bawa oleh serabut taktil lebih mendominasi maka gerbang akan tertutup, inilah alasan mengapa dengan massase dapat mengurangi durasi dan intensitas nyeri (Prasetyo,2010).

2.2.4 Klasifikasi Nyeri

Nyeri berdasarkan tempatnya ada 5 yaitu (1) nyeri cutaneus, (2) nyeri somatis, (3)nyeri visceral, (4) Reffered pain, dan (5) Nyeri psikogenik. Nyeri cutaneus ada dua bentuk superficial, yang pertama nyeri dengan onset yang lambat disertai rasa terbakar. Superficial bisa terjadi diseluruh permukaan kulit.

Nyeri somatis bersifat berasal dari tendon, fascia, dalam ligamen,pembuluh darah, tulang periostium dan nervus. Nyeri visceral cenderung bersifat difusi (menyebar) sulit untuk dilokalisir, samar-samar, bersifat tumpul, berasal dari abdomen, torak, pelvis, dan iskemik jaringan. Nyeri reffered diakibatkan dari gangguan organ visceral atau somatis dalam (otot, ligamen, dan vertebra), keduanya dirasakan menyebar sampai kebagian permukaan kulit. Contoh pada nyeri miokard klienmungkin tidak merasakan sebagai nyeri pada jantungnya, akan tetapi klien merasakan nyeri yang sangatpada lengan sebelah kiri, bahu atau bagian rahangnya. Diakibatkan dari ngangguan organ visceral atau somatis dalam (otot, ligamen, dan vertebra), keduanya dirasakan menyebar sampai kebagian permukaan kulit. Contoh pada nyeri miokard, klien mungkin tidak merasakan sebagai nyeri pada jantungnya, akan tetapi klien merasakan nyeri yang sangat pada lengan sebelah kiri, bahu atau pada bagian rahangnya. Nyeri psikogenik yaitu nyeri yang tidak diketahui secara fisik, timbul karena pengaruh psikologis, mental, emosional, atau perilaku (Prasetyo,2010).

Nyeri berdasarkan sifatnya ada 3 yaitu : Incidental pain, steady pain, paroxymal pain. Incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang sedangkan Steady pain, merupakan nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama.Paroxymal pain, merupakan nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap lebih kurang10-15 menit lalu kemudian hilang muncul kembali (Asmadi, 2008)

Nyeri berdasarkan berat ringannya ada tiga yaitu nyeri ringan, sedang, berat. Nyeri ringan nyeri dengan intensitas rendah dan nyeri sedang nyeri yang menimbulkan reaksi.Nyeri berat ialah nyeri dengan intensitas tinggi (Asmadi 2008).

Nyeri berdasarkan lama serangannya ada dua yaitu nyeri akut dan nyeri kronik.Nyeri akut terjadi setelah terjadinya cedera akut, penyakit,atau intevensi bedah dan memiliki awitan yang sangat cepat dengan intensitas yang bervariatif (ringan sampai berat) dan berlangsung untuk waktu singkat (meinhart &

McCaffery, 1983; NIH; 1986). Fungsi nyeri akut adalah untuk memberikan peringatan akan cedera atau penyakit yang akan datang.

Nyeri akut biasanya akan menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah setelah area yang rusak pulih kembali. Nyeri akut berdurasi singkat (kurang dari 6 bulan), memiliki onset yang tiba-tiba, dan terlokalisir. Nyeri ini biasanya diakibatkan oleh trauma ,bedah,atau inflamasi. Nyeri akut terkadang disertai oleh aktifitas sistem saraf simpatis yang akan memperlihatkan gejala- gejala seperti: penigkatan tekanan darah , peningkatan respirasi, peningkatan denyut jantung , diaphoresis dan dilatasi pupil. Klien mengalami nyeri akut akan memperlihatkan respon emosi dan perilaku seperti menangis , mengerang kesakitan, mengerutkan wajah atau menyeringai. Klien akan melaporkan secara verbal adanya ketidaknyamanan berkaitan dengan nyeri yang dirasakan.Reccurent Acute Pain diidentifikasikan dengan nyeri yang mempuyai periode berulang-ulang dan dirasakan sepanjang hidup klien. Contoh dari nyeri reccurent acute adalah migrain, sickle cell pain, nyeri angina pectoris yang berhubungan dengan hipoksia pada miokar

Nyeri kronik berlangsung lebih lama dari pada nyeri akut, intensitasnya bervariasi (ringan sampai berat) dan biasanya berlangsung lebih lama dari pada nyeri akut, intensitasnya bervariasi (ringan sampai berat) dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Penderita kanker maligna yang tidak terkontrol biasanya akan merasakan nyeri kronis terus menerus yang dapat berlangsung sampai kematian.Chronic acute pain dapat dirasakan oleh klien hampir setiap harinya dalam suatu periode yang panjang (beberapa bulan bahkan tahun), akan tetapi chronic acute pain juga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk berakhir.

pada luka bakar yang parah dan kanker nyeri dapat terus dirasakan oleh klien sepanjang harinya sampai kondisi yang mendasari timbulnya nyeri tersebut hilang atau terkontrol. Pada kasus tertentu, nyeri berakhir hanya dengan berakhirnya kehidupan klien (kematian), contoh pada klien dengan kanker stadium terminal.

2.2.5 Faktor- faktor nyeri

Nyeri merupakan suatu keadaan yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi, spiritual, psikologis, dan budaya. Setiap individu mempunyai pengalaman yang berbeda tentang nyeri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri adalah sebagai berikut:

2.2.5.1 Faktor fisiologi

Faktor fisiologi yang mempengaruhi nyeri yaitu usia, kelelahan, gen, dan fungsi neurologis. Usia dapat mempengaruhi nyeri pada individu. Anak yang masih kecil mengalami kesulitan dalam memahami nyeri serta belum mampu mengucapkan dengan kata- kata dalam mengekspresikan nyeri secara verbal kepada orang tua atau petugas kesehatan. Pada lansia perawat harus melakukan pengkajian lebih rinci ketika seorang lansia melaporkaan adanya nyeri, seringkali sumber nyeri lebih dari satu (Prasetyo, 2010). Kelelahan meningkatkan persepsi terhadap nyeri dan menurunkankemampuan untuk mengatasi masalah. Persepsi terhadap nyeri akan lebih besar apabila kelelahan terjadi disepanjang waktu istirahat. Nyeri terkadang jarang dialami setelah tidur atau istirahat cukup (Potter dan Perry, 2009).

Penelitian kesehatan mengungkapkan bahwa informasi genetik diturunkan orang tua memungkinkan adanya peningkatan atau penurunan sensivitas seseorang terhadap nyeri. Pembentukan sel-sel genetik kemungkinan dapat menentukan ambangnyeri individu atau toleransi terhadap nyeri.Fungsi neurologi juga dapat mempengaruhi pengalaman nyeri seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi normal dari nyeri (seperti cedera spinal cord, neuropati perifer, atau penyakit neurologi) sebagai efek kewaspadaan dan respon klien (Potter & Perry, 2009).

2.2.5.2 Faktor sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi nyeri terdiri dari perhatian, pengalaman sebelumnya, keluarga dan dukungan sosial. Peningkatan nyeri berhubungan dengan meningkatnya perhatian, sedangkan distraksi (upaya pengalihan) berhubungan dengan kurangnya respon nyeri (Carrol & Seers,1998 dalam Potter

& Perry, 2009). Konsep ini, salah satu konsep yang digunakan perawat dalam penanganan nyeri seperti relaksasi, imajinasi terpimpin, dan masase.

Pengalamnan nyeri juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri seseorang dan kepekaanya terhadap nyeri. Pengalaman nyeri sebelumnya tidak selalu berarti bahwa individu tersebut akan menerima nyeri dengan mudah pada masa yang akan datang. Frekuensi terjadinya nyeri di masa lampau yang cukup sering tanpa adanya penanganan akan adanya nyeri yang lebih berat dan menyebabkan kecemasan atau bahkan ketakutan yang timbul secara berulang. Sebaliknya apabila seseorang telah memiliki pengalaman yang berulang akan rasa nyeri yang sejenis namun nyerinya telah dapat ditangani dengan baik, maka hal tersebut akan memudahkannya untuk menginterpretasikan sensasi nyeri. Individu yang merasakan nyeri sering bergantung kepada anggota keluarga atau teman dekat untuk mendukung, menemani, atau melindunginya. Walaupun nyeri masih ada, kehadiran keluarga dan teman-teman dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2009).

2.2.5.3 Faktor spritual

Spritual dapat menjadikan seseorang mencari tahu makna atau arti dari nyeri yang dialaminya, seperti kenapa ini terjadi pada dirinya, apa yang telah dilakukanselama ini, dan lain-lain. Penting bagi perawat menunjukkan ekspresi pada klien bahwa mereka itu penting serta mempertimbangkan akan adanya permintaan dan konsultasi keagamaan dari klien dengan nyeri kronis.mengingat bahwa nyeri merupakan pengalaman yang memiliki komponen fisik dan emosional (Perry & Potter, 2009).

2.2.5.4 Faktor psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi nyeri yang terdiri dari kecemasan dan koping setiap orang. Kecemasan dapat meningkatkan persepsi seseorang terhadap nyeri. Wall & Mellzack (1999 dalam Potter & Perry, 2009), menemukakan bahwa stimulus nyeri yang aktif pada bagian limbik dipercayai dapat mengontrol emosi, salah satunya adalah kecemasan. Hubungan antara nyeri dan kecemasan bersifat kompleks.cemas seringkali meningkatkan rasa nyeri juga dapat menimbulkan perasaan cemas.

Koping mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperlakukan nyeri. Seseorang yang mengotrol nyeri dengan lokus internal merasa bahwa diri mereka sendiri memiliki kemampuan untuk mengatasi nyeri.Sedangkan seseorang mengontrol nyeri dengan lokus eksternal lebih merasa bahwa faktor-faktor lain di dalam hidupnya seperti perawat merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap nyeri yang dirasakannya. Jadi, koping klien sangat penting diperhatikan (Potter & Perry, 2009).

2.2.5.5 Faktor kebudayaan

Faktor budaya yang mempengaruhi nyeri terdiri dari makna nyeri dan suku. Makna pada seseorang yang dikaitkan dengan nyeri mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Hal ini juga dihubungkan secara dekat dengan latar belakang budaya. Budaya juga mempengaruhi ekspresi nyeri. Beberapa budaya percaya bahwa menunjukkan rasa sakit adalah hal yang wajar. Sementara yang lain cenderung lebih introvert (Perry

& Potter, 2009).

Perawat seringkali berasumsi bahwa cara berespon pada setiap individu dalam masalah nyeri sama, sehingga mereka mencoba mengira bagaimana klien berespon terhadap nyeri. sebagai contoh, apabila seorang perawat yakin bahwa menangis dan meritih mengindikasikan suatu ketidakmampuan dalam mengontrol nyeri, akibatnya pemberian therapi bisa jadi tidak cocok untuk klien berkebangsaan meksiko-Amerika. Seorang klien berkebangsaan meksiko- Amerika yang menangis keras tidak selalu mempersepsikan pengalaman nyeri sebagai sesuatu yang berat (Prasetyo, 2010).

2.3 Konsep dasar Asuhan Keperawatan dengan Masalah Kebutuhan Dasar Nyeri

2.3.1 Pengkajian

Prasetyo (2010), mengatakan tindakan perawat yang perlu dilakukan oleh perawat dalam melakukan pengkajian pada pasien nyeri akut adalah mengkaji perasaaan klien (respon psikologi yang muncul), menetapkan respon fisiologis klien terhadap nyeri dan lokasi nyeri, mengkaji tingkat keparahan dan kualitas nyeri.

Pengkajian selama episode nyeri akut sebaiknya tidak dilakukan saat klien dalam keadaan waspada (perhatian penuh pada nyeri), sebaiknya perawat berusaha untuk mengurangi kecemasan klien terlebih dahulu sebelum mencoba mengkaji kuantitas persepsi klien terhadap nyeri. Terdapat komponen yang harus diperhatikan seorang perawat didalam memulai mengkaji respon nyeri yang dialami oleh klien. Girton (1984 dalam Prasetyo, 2010), mengidentifikasi komponen- komponen tersebut, diantaranya :

a) Penetuan ada tidaknya nyeri

Dalam melakukan pengkajian terhadap nyeri, perawat harus mempercayai ketika pasien melaporkan adanya nyeri, walaupun adanya observasi perawat tidak menemukan adanya cedera atau luka. Setiap nyeri yang dilaporkan oleh klien adalah nyata. Sebaliknya ada beberapa pasien yang terkadang justru menyambunyikan rasa nyerinya untuk menghindari pengobatan.

b) Karakteristik nyeri (Metode P,Q,R,S,T) Faktor pencetus (P:Provocate )

Perawat mengkaji tentang penyebab atau stimulus-stimulus nyeri pada klien, dalam hal iniperawat juga dapat melakukan observasi bagian-bagian tubuh yang mengalami cidera. Apabila perawat mencurigai adanya nyeri psikogenetik maka perawat harus dapat mengekspor perasaan klien dan menanyakan perasaan-perasan apa yang dapat mencetuskan nyeri.

Kualitas (Q:Quality)

Kualitas nyeri merupakan suatu yang subjektif yang diungkapkan oleh klien, seringkali klien mendeskripsikan nyeri dengan kalimat-kalimat: tajam, tumpul berdenyut, berpindah-pindah, seperti bertindih, perih, tertusuk dan lain-lain, dimana tiap-tiap klien mungkin berbeda –beda dalam melaporkan kualitas nyeri yang dirasakan.

Lokasi (R:Region)

Untuk mengkaji lokasi nyeri maka perawat meminta klien untuk menunjukan semua bagian/daerah yang dirasakan tidak nyaman oleh klien. Untuk melokalisasi nyeri lebih spesifik, maka perawat dapat meminta klien untuk melacak daerah nyeri dari titik yang paling nyeri, kemungkinan hal ini akan sulit apabila nyeri yang dirasakan bersifat difus (menyebar).

Dalam mendokumentasikan hasil pengkajian tentang lokasi nyeri, perawat hendaknya menggunakan bahasa anatomi atau istilah yang deskriptif.sebagai contoh pernyataan “Nyeri terdapat dikuadranabdomen kananatas” adalah pernyataan yang lebih spesifik dibandingkan ”Klien menyatakan bahwa nyeri terasa pada abdomen”.

Durasi (T:time)

Perawat menanyakan pada pasien untuk menentukan durasi, dan rangkaian nyeri.

misalnya menanyakan “kapan nyeri mulai dirasakan?”, “apakah nyeri yang dirasakan terjadi pada waktu yang sama setiap hari?”,”seberapa sering nyeri kambuh?”

Keparahan (S:severe)

Tingkat keparahan pasien tentang nyeri merupakan karakterisitk yang paling subjektif. Pada pengkajian ini klien diminta untuk mengambarkan nyeri yang ia rasakan sebagai nyeri ringan, nyeri sedang, atau berat. Namun kesulitannya adalah makna dari istilah-istilah ini berbeda bagi perawat dan klien serta tidak adanya batasan-batasan khusus yang membedakan antara nyeri ringan, sedang, berat.

Skala Intensitas nyeri (0-10)

3. Respon-respon nyeri Respon Fisiologis

Respon fisiologis yang timbul akibat nyeri antar lain :

Respon fisiologis terhadap respon nyeri Respon simpatik Peningkatan frekuensi pernapasan

Dilatasi saluran bronkiolus

Peningkatan frekuensi denyut jantung

Vasokonstriksi perifer (pucat, peningkatan tekanan darah)

Peningkatan gadar glukosa darah Diaforesis

Peningkatan tegangan otot Dilatasi pupil

Penurunan motilitas saluran cerna Respon parasimpatik Pucat

Ketegangan otot

Penurunan denyut jantung atau takanan darah Pernafasan cepat dan tidak teratur

Mual dan muntah

Kelemahan atau kelelahan

Respon perilaku

Respon perilaku terhadap nyeri yang biasa ditunjukan oleh pasien antara lain:

merubah posisi tubuh, mengusap bagian yang sakit, menopang bagian nyeri yang sakit, mengeretakkan gigi, menunjukan ekspresi wajah meringis, mengerutkan alis, ekspresi verbal menangis, mengerang, mengaduh, menjerit, meraung.

Respon afektif

Respon afektif juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat di dalam melakukan pengkajian terhadappasien dengan gangguan rasa nyeri.

Pengaruh nyeri terhadap kehidupan klien Klien yang merasakan nyeri setiap hari akan mengalami gangguan dalam kegiatan

sehari-hari.

Presepsi klien tentang nyeri

Dalam hal ini, bagai mana klien menghubungkan antara nyeri yang ia alami dengan proses penyakit atau hal lain dalam diri atau lingkungan sekitarnya.

Mekanisme adaptasi klien terhadap nyeri

Perawat terhadap hal ini perlu mengkaji cara-cara apa saja yang biasa klien gunakan saat klien menjalani perawatan dirumah sakit.

2.3.2 Analisa Data

Data dasar adalah kumpulan data yang berisikan mengenai status kesehata klien, kemapuan klien unuk menegelola kesehatan terhadap dirinya sendiri, dan hasil konsultasi dari medis atau profesi kesehatan lainya. Data fokus adalah data tentang perubahan-perubahan atau respon klien terhadap kesehatan dan masalah kesehatanya serta hal- hal yang mencakup tindakan yang dilaksanakan terhadap klien (Potter & Perry 2005).

Pengumpulan data adalah pengumpulan informasi tentang klien yang dilakukan secara sistematis untuk menetukan masalah-masalah , serta kebutuhan keperawatan dan kesehatan lainnya. Pengumpulan informasi merupakan tahap

awal dalam proses keperawatan. Dari informasi yang terkumpul didapatkan data dasar tentang masalah-masalah yang dihadapi klien.Selanjutnya data dasar itu digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan , merencanakn asuhan keperawatan, serta tindakan keperwatan untuk mengatasi masalah-masalah klien.

pengumpulan data dimulai sejak pengkajian ulang untuk menambah / melengkapi data (Prasetyo, 2010). Tujuan pengumpulan data studi kasus dalam Penulisan Tulisan Ilmiah ini antra lain memperoleh informasi tentang kesehatan klien, untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien, untuk menilai keadaan kesehatan klien.

Untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Data yang perlu dikaji ada dua tipe sebagai berikut :

Data Subjektif data yang didapatkan dari pasien sebagai suatu pendapat terhadap situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak bisa ditentukan oleh perawat, mencakup persepsi, perasaan, ide pasien tentang status kesehatannya.

Misalnya : tentang nyeri , perasaan lemah ketakuta, kecemasan, frustasi, mual, peasaan malu (Potter & Perry, 2005).

Data Objektif Data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat diperoleh menggunakan pabca indera (lihat, dengar, cium dan raba) selama pemeriksaa fisik. Misalnya : Frekuensi nadi, pernafasan, tekanan darah, berat badan tingkat kesadaraan (Potter & Perry, 2005).

2.3.3 Rumusan Masalah

Ada terdapat dua diagnosa keperawatan utama yang dapat digunakan untuk menggambarkan nyeri pada klien, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis.

Menurut North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2001). Nyeri akut merupakan “suatu pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari kerusakan jaringanyang bersifat aktual maupun potensial, dengan onset tiba-tiba ataupun lambat dari intensitas nyeri ringan sampai berat dapat di prediksiuntuk berakhir dan durasi kurang dari enam bulan”

(NANDA 2001). Nyeri kronis didefinisikan “sebagai pengalaman sensori dan emosinal yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat aktual dari intensitas ringan sampai berat tidak dapat di prediksi

Keberadaan nyeri dapat menimbulkan masalah keperawatan lainnya sebagai contoh nyeri artritis yang dialami klien menebabkan masalah keperawatan kerusakan mobilitas fisik atau nyeri yang dialami klien menyebabkan klien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. (seperti toileting, makan, minum)secara Perumusan masalah keperawatan didasarkan pada identifikasi kebutuhan klien.

Diagnosa keperawatan NANDA yang dapat terjadi pada masalah nyeri yaitu:

a) Ansietas yang berhubungan dengan:

Nyeri yang tidak hilang

b) Nyeri yang berhubungan dengan:

Cedera fisik dan trauma.

c) Penurunan suplay darah kejaringan.

Proses melahirkan normal.

d) Nyeri kronik yang berhubungan dengan:

Jaringan parut.

e) Kontrol nyeri yang tidak adekuat.

Ketidak berdayaan yang berhubungan dengan:

f) Nyeri kronik.

Hambatan mobilisasi fisik yang berhubungan dengan:

g) Nyeri muskuloskeletal Nyeri insisi

h) Ketidakefektifan koping individu yang berhubungan dengan:

Nyeri kronik

i) Resiko cedera yang berhubungan dengan:

Penurunan resepsi nyeri

j) Defisit perawatan diri yang berhubungan dengan:

Nyeri muskuloskeletal.

k) Disfungsi seksual yang berhubungan dengan:

Nyeri artritis panggul

l) Gangguan pola tidur yang berhubungan dengan:

Nyeri punggung bagian bawah

Ketika menuliskan pernyataan diagnostik, perawat harus menyebutkan lokasinya (misalnya, nyeri pada pergelangan tangan kanan). Lebih lanjut, karena nyeri dapat mempengaruhi banyak aspek pada fungsi individu, kondisi tersebut dapat juga menjadi etiologi untuk diagnosis keperawatan lain.

2.3.4 Perencanaan

Perencanaan adalah kategori dari perilaku keperawatan dimana tujuan yang berpusat pada klien dan hasil yang di perkirakan di tetapkan dan intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Selama perencanaan, dibuat prioritas. Selain berkolaborasi dengan klien dan keluarganya, perawat berkonsul dengan anggota tim perawat kesehatan lainnya, menelaah literatur yang berkaitan memodifikasi asuhan, dan mencatat informasi yang relevan tentang kebutuhan perawatan kesehatan klien dan penatalaksanaan klinik (Potter & Perry, 2005).

Perencanaan keperawatan yang dibuat untuk klien yang diharapkan berorientasi untuk memenuhi hal-hal berikut:

Klien melaporkan adanya penurunan rasa nyeri. Klien melaporkan adanya peningkatan rasa nyaman.Klien mampu mempertahankan fungsi fisik dan psikologis yang dimiliki.Klien mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab nyeri.

Klien mampu menggunakan terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri saat di rumah.Berikut ini merupakan contoh rencana tindakan pada beberapa masalah keperawatan:

Nyeri Akut:

Kaji terhadap faktor nyeri yang menyebabkan nyeri.Kurangi atau hilangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan nyeri.Kolaborasikan dengan individu untuk menjelaskan metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk menurunkan rasa nyerinya.

Kolaborasikan dengan individu untuk memulai tindakan mengurangi secara non - invasif yang cocok.

a) Relaksasi

Instruksikan penggunaan teknik relasasi untuk mengurangi ketengangan otot.Gunakan bantal dan selimut untuk mendukung bagian nyeri untuk mengurangi jumlah nyeri yang tegang. Tingkatkan relaksasi dengan tepuk

b). Stimulasi kulit kounter – iritan

Diskusikan dengan pasien berbagai macam metode stimulasi kulit dan efeknya pada nyeri. Diskusikan penggunaan kompres panas / dingin.

Berikan analgesik pada penurunan rasa nyeri yang optimal. Jelaskan rute yang akan digunakan (IV, IM, SC, Rektal). Kaji tanda vital dan efek pemberian obat. Kaji respon terhadap tindakan penurunan rasa sakit. Berikan penyuluhan kesehatan sesuai indikasi. Diskusikan dengn individu dan keluarga tentang tindakan untuk mengurangi rasa nyeri non-invasif (relaksasi, distraksi, masase). Ajarkan beberapa teknik pilihan pada klien dan keluarga.

Nyeri Kronis :

Kaji pengalaman nyeri individu, gambarkan intesutasnya. Minta klien merentangkan nyerinya dengan skala nyeri. Kaji terhadap faktor yang menyebabkan nyeri. Kurang atau hilangkan faktor – faktor yang dapat meningkatkan nyeri. Kaji efek nyeri kronis terhadap kehidupan individu, dengan menggunakan individu dan keluarga. Bantu keluarga dan individu untuk menentukan metode yang dapat digunakan untuk mengurangi nyerinya.

Diskusikan dengan individu untuk menentukan metode yang dapat digunakan untuk mengurangi nyerinya. Kolaborasikan dengan individu untuk memulai tindakan mengurangi rasa nyeri noninvasif yang cocok. Berikan penurunan nyeri dengan obat analgesik yang diresepkan. Tingkatkan mobilisasi optimal,diskusikan nilai latihan untuk kekuatan dan regangan otot,menurunya stres dan meningkatkan tidur. Bantu untuk merencanakan aktivitas harian bila nyeri itu pada tingkat yang paling rendah.

2.3.5 Implementasi

2.3.5.1 Tindakan Peredaan Nyeri Nonfarmakologis

Relaksasi adalah suatu tindakan untuk “membebaskan” mental dan fisik dari ketegangan dan stres, sehingga dapat meningkatkan tleransi terhadap nyeri.berbagai metode yang digunakan untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan otot sehingga didapatkan penurunan denyut jantug, penurunan respirasi serta penurunan ketegangan otot. Contoh tindakan relaksasi yang dapat dilakukan untuk menurunkan respirasi serta (Prasetyo,2010).

Distraksi adalah suatu tindakan pengalihan perhatian pasien ke hal-hal lain di luar nyeri, yang demikian diharapkan dapat menurunkan kewaspadaan klien terhadap nyeri bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri.

Distraksi ini meliputi: Distraksi visual, misal yaitu menonton TV, melihat pemandangan. Menonton acara-acara yang bersifat humor atau acara yang disukai oleh klien akan menjadi tekhnik distraksi yang dapat membantu mengalihkan perhatian klien akan nyeri yang dialam. Distraksi auditory, misal: mendengarkan suara atau musik yang disukai (Prasetyo, 2010).

Membangun Hubungan Terapeutik Perawat-Klien merupakan terciptanya hubungan terapeutik antara klien dan perawat akan memberikan pondasi dasar terlaksananyaasuhan keperawatan yang efektif pada klien yang mengalami nyeri.

Hubungan saling percaya yang berbentuk akan membuat perawat merasa nyaman dalam mendengarkan dan bertindak memberikan asuhan keperawatan, dan sebaliknya klien juga merasa nyaman untuk mendengarkan anjuran perawat dan berani untuk menyatakan keluhan-keluhannya (Prasetyo, 2010).

Bimbingan Antisipasi yaitu menghilangkan kecemasan klien sangatlah perlu, terlebih apabila dengan timbulnya kecemasan akan meningkatkan persepsi nyeri klien. Pada klien yang akan mengalami tindakan operasi, penjelasan prosedur tindakan akan mengurangi kecemasan klien. Bimbingan antisipasi hendaknya memberikan informasi yang jujurpada klien, jangan mengatakan pada klien bahwa klien tidak akan merasakan nyeri. Bimbingan nyeri memberikan penjelasan yang jujur mengenai pengalaman nyeri, serta memberikan instruksi tentang tekhnik menurunkan atau menghilangkan nyeri (Prasetyo, 2010).

2.3.5.2 Tindakan Farmakologis

World Health Organization (WHO) merekomendasikan petunjuk untuk pengobatan nyeri kanker, pedoman yang dibuat WHO mengkombinasikan penggunaan obat-obatan analgesik dan obat-obatan adjuvan yang efektif untuk mengontrol nyeri klien. Obat-obat adjuvan adalah obat-obatan yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan kemanjuran dari obat opiat, menghilangkan gejala- gejala yang timbul bersamaan dengan serangan nyeri dan bertindak sebagai analgesik pada tipe nyeri tertentu (Prasetyo, 2010).

Penggunaan analgesik yang disertai atau tanpa disertai adjuvan ditentukan oleh tingkat keparahandari nyeri yang dirasakan. Untuk nyeri ringan (skala nyeri 1-3 pada skala 0-10) maka direkomendasikan penggunaan non-opiat yang disertai atau tanpa obat-obatan adjuvan. Apabila nyeri yang dirasakan klien menetap atau skala nyeri meningkat (nyeri sedang, skala 4-6 pada skala 0-10) WHO merekomendasikan penggunaan opiat lemah, disertai atau tanpa nonopiat, dan disertai atau tanpa obat-obatan adjuvan. Apabila dengan pemberian obat nyeri masih menetap atau bahkan meningkat (nyeri berat, skala nyeri 7-10 pada skala 0- 10) opiat kuat dapat digunakan, nonopiat sebaiknya diteruskan dan obat-obatan adjuvan juga harus dipertimbangkan (Prasetyo, 2010).

Analgesik merupakan metode yang paling umum untuk mengatasi nyeri.

Walaupun analgesik dapat menghilangkan nyeri dengan efektif. Ada tiga jenis analgesik, yakni : (1) non-narkotik dan obat antiinflamsi nonsteroid (NSAID), (2) analgesik narkotik atau opiate, dan (3) obat tambahan (adjuvant) atau koanalgesik Terapi Farmakologi (Analgesik dan Antipiretik) iaitu:

a) Pengobatan serangan akut dengan Colchicine 0,6 mg (pemberian oral), Colchicine 1,0-3,0 mg (dalam NaCl intravena), phenilbutazone, Indomethacin b) Colchicines (oral/IV) tiap 8 jam sekali untuk mencegah fagositosis dari

Kristal asam urat oleh netrofil sampai nyeri berkurang.

c) Nonsteroid, obat-obatan anti inflamasi (NSAID) untuk nyeri dan inflamasi.

d) Allopurinol untuk menekan atau mengontrol tingkat asam urat dan untuk mencegah serangan. Uricosuric (Probenecid dan Sulfinpyrazone) untuk meningkatkan ekskresi asam urat dan menghambat akumulasi asam urat (jumlahnya dibatasi pada pasien dengan gagal ginjal).