ANALISIS PERAN DAN KINERJA ANTAR INSTITUSI

DALAM PENGEMBANGAN SISTEM

BUS RAPID

TRANSIT

DI KOTA SURAKARTA

THESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Deajat Magister Program Studi Magister Administrasi Publik

Oleh:

Nama : Abdul Aziz Zulhakim

NIM : S241002007

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul ... i

Persetujuan ... ii

Pengesahaan ... iii

Kata Pengantar ... iv

Daftar Isi ... vii

Daftar Tabel ... x

Daftar Gambar ... xi

Abstark ... xii

Abstract ... xiii

BAB I Pendahuluan ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Perumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Manfaat Penelitian ... 6

BAB II Tinjauan Pustaka ... 7

A. Landasan Teori ... 7

1. Analisis Peran Stakeholder ... 10

2. Pemaknaan Governance dalam Mengaktualkan Aksi Aktor yang Berkesinambungan ... 14

3. Pengertian dan Bentuk Kerjasama Antar institusi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik ... 22

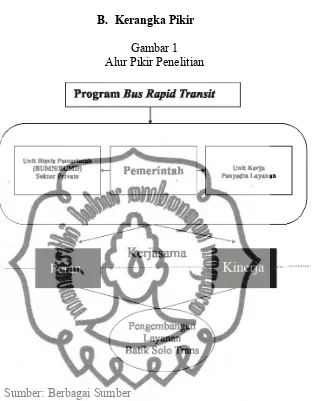

B. Kerangka Pikir ... 44

BAB III Metodologi Penelitian ... 46

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ... 46

B. Lokasi Penelitian ... 47

C. Tehnik Pengumpulan Data ... 48

D. Tehnik Menentukan Informan ... 50

E. Validitas Data ... 51

F. Analisis Data ... 52

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis ... 57

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 57

1. Keadaan Geografis dan Administratif ... 57

2. Kondisi Transportasi Umum di Kota Surakarta ... 61

B. Deskripsi Hasil Penelitian ... 80

1. Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit di Kota Surakarta ... 80

a) Latar Belakang Sistem Transportasi Bus Rapid Transit ... 80

b) Strategi dan Perencanaan Pengembangan Bus Rapid Transit ... 82

c) Acuan Normatif Pengembangan Bus Rapid Transit ... 86

d) Rencana Pengembangan Bus Rapid Transit di Kota Surakarta ... 92

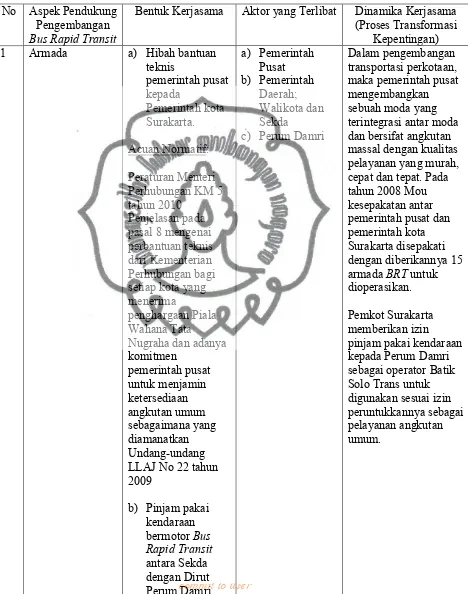

2. Pola Kemitraan Pengembangan Bus Rapid Transit di Kota Surakarta ... 97

3. Kinerja dalam Pengembangan Bus Rapid Transit di kota Surakarta ... 111

C. Analisis dan Pembahasan ... 126

1. Analisis ... 126 2. Pembahasan ... 155

Daftar Pustaka Lampiran

DAFTAR TABEL

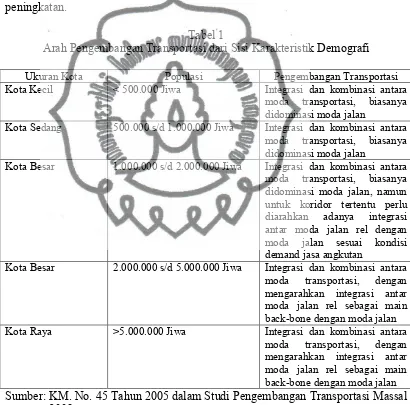

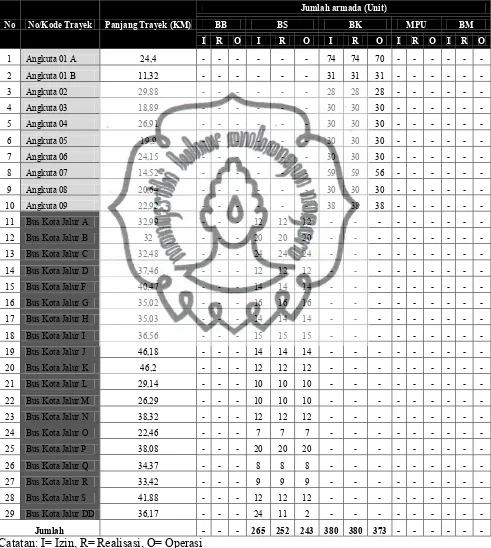

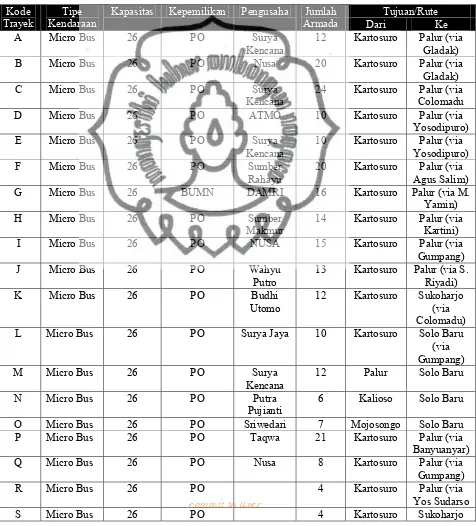

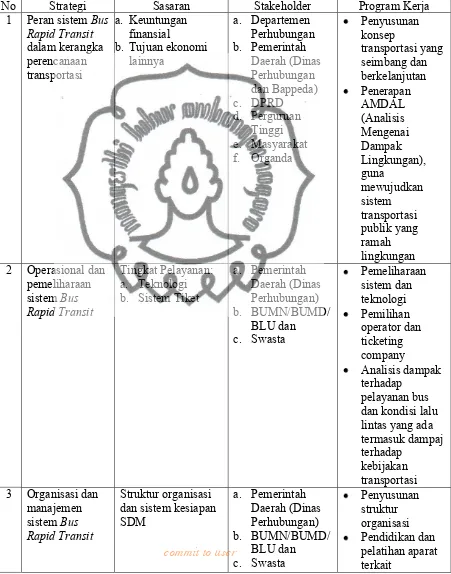

Halaman Tabel 1 Arah Pengembangan Transportasi dari Sisi Karakteristik Demografi ... 62 Tabel 2 Kondisi trayek dan Jumlah armada angkutan Umum Surakarta …... 71 Tabel 3 Jumlah Trayek Angkutan Umum Perkotaan di Kota Surakarta ... 72 Tabel 4 Strategi Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit dan Pemangku

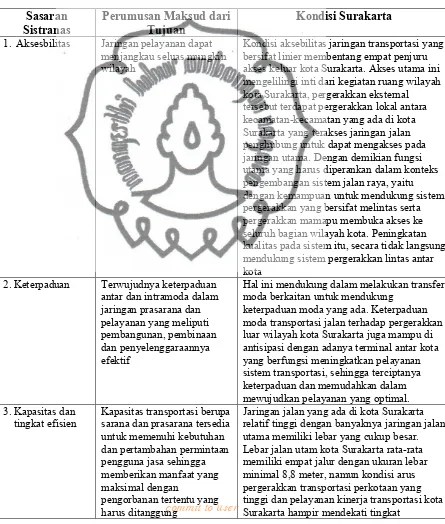

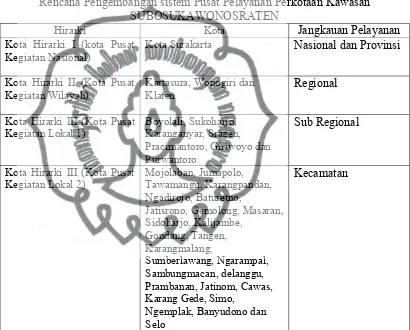

Kepentingan (Stakeholder)... 83 Tabel 5 Kondisi Pencapaian Transportasi dalam Sasaran Sistranas ... 91 Tabel 6 Rencana Pengembangan sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Kawasan

SUBOSUKAWONOSRATEN ... 96 Tabel 7 Pola Kerjasama dalam pengembangan Bus Rapid Transit di Kota Surakarta .. 103 Tabel 8 Evaluasi dan Implikasi Kerjasama Antar Institusi dalam Pengembangan

Bus Rapid Transit ... 114 Tabel 9 Sasaran Pengembangan Batik Solo Trans ... 117 Tabel 10 Kesesuaian Pelaksanaan dengan Penialaian Kinerja Batik Solo Trans di Kota

Surakarta ... 124 Tabel 11 Persinggungan Rute Batik Solo Trans dengan Angkutan Umum Swasta

Lainnya di Jalur 1 dan 2 Koridor I Batik Solo Trans ... 142

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian...…... 44

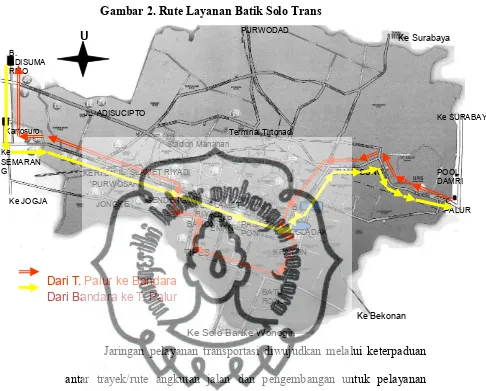

Gambar 2 Rute Layanan Batik Solo Trans ... 94

Gambar 3 Struktur Koordinasi dan Hierarki ... 110

Gambar 4 Gambar Pembukaan Koridor Baru Batik Solo Trans ... 143

Gambar 5 Rekomendasi Struktur Kelembagaan Batik Solo Trans ... 159

ABSTRAK

Abdul Aziz Zulhakim, S241002007, 2012, Analisis Peran dan Kinerja Antar Institusi Dalam Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit di Kota Surakarta. Komisi Pembimbing, Pembimbing I: Drs. Sudarmo, MA, Ph.D dan Pembimbing II: Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si. Tesis: Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pengembangan sistem Bus Rapid Transit menjadikan inisiasi pemerintah kota Surakarta dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi, guna mendukung pengembangan wilayah aglomerasi perkotaannya.

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif. Proses wawancara bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Metode menentukan informan ditentukan melalui tehnik Snowball Sampling. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi data (sumber). Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan wawancara terbuka, analisis data di lapangan dibedakan menjadi dua bagian, (1) bagian deskripsi dan (2) bagian reflektif.

Peneliti mencoba menganalisis peran dan kinerja antar institusi dalam menjalin kerjasama dengan mengkaji perspektif dan pola kerjasama yang terjadi di kota Surakarta dalam pengembangan Bus Rapid Transit. Melihat pola kerjasama dalam pengembangan sistem Bus Rapid Transit di kota Surakarta, memberikan pengertian akan terjadinya bentuk kerjasama yang berbeda dalam satu program yang sama, karena keterlibatan dan kepentingan stakeholder serta kebutuhan finansial yang mempengaruhinya. Kinerja belum berjalan sesuai yang diharapkan, karena belum adanya penguatan bentuk legalitas untuk menghasilkan produk layanan yang berkualitas, efektif dan efisien dalam pengembangan Bus Rapid Transit.

Kata Kunci: Analisis Peran, Analisis Kinerja, Bus Rapid Transit dan Pola Kerjasama

ABSTRACT

Abdul Aziz Zulhakim, S241002007, 2012, Analysis of role and perfomance between institution in the development of system by Bus Rapid Transit at Surakarta District. The First Commission of Supervision is Drs. Sudarmo, MA, Ph.D. The Second Supervision is Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si. Thesis: Magister of Public Administration. Graduate School, Sebelas Maret University of Surakarta.

Bus Rapit Transit system development is Surakarta government initiation to realize the reliable and high level transport system and to support the development of the urban agglomeration.

This research uses a qualitative analysis. The interview process is very important in data collection. Snowball sampling techniques is used in determining the informant method. The data validity in this study using a data source triangulation. The data analysis process is done of qualitative with public interviews, analysis of field data can be divided into two parts, (1) the description and (2) the reflective.

Researchers attempled to analyze the role and performance among institutions in cooperation with the perspective and examine the pattern of cooperation that occurred in the Surakarta Bus Rapit Transit system development. From the pattern of cooperation in the Surakarta Bus Rapit Transit system development, it can be seen that different forms cooperation within the same program will be occur, because of the involvement and stakeholder interests and financial needs that influence it.Performance has not been occur as expected, because there is no legal form of reinforcement to produce quality services, effective and efficient in the development of Bus Rapit Transit System.

Keywords: Analyze the Role, Analyze the Perfomance, Bus Rapid Transit, Pattern of Partnership

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta merupakan daerah yang strategis dan menjadi pusat simpul kegiatan kabupaten di sekitarnya, yakni Sukuharjo, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar. Adapun letak geografis yang strategis itulah, menjadikan pergerakkan orang dan barang sangat padat. Guna menunjang pergerakkan orang dan barang yang aman, handal dan efisien, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya melakukan pembenahan pada sektor transportasi. Oleh karena itu pemerintah Kota Surakarta mencoba menyelaraskan akan penafsiran visi dan misi transportasi darat sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan. Dengan itu out put yang diharapkan adalah terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan, serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah. Hal inilah yang menjadi point penting dalam meningkatkan Sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang sudah tentunya menjadi tuntutan, bahwa fasilitas transportasi dengan segala pendukungnya haruslah menjangkau segala arah.

Adapun kondisi yang berperan di Kota Surakarta adalah transportasi darat dengan sistem yang terfokus pada pengembangan alur aglomerasi perkotaan, hal ini menyangkut pemerataan yang dimaksud agar dapat terwujud secara efektif dan menimbulkan nilai efisien. Optimalisasi pengembangan transportasi di Kota Surakarta, perlu adanya rancangan moda yang terintegrasi antar moda lainnya sebagai titik sentral arus pertemuan bagi kegiatan ekonomi dan pariwisata di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tidak lepas dari peran kota-kota di sekitarnya.

Inovasi yang dibutuhkan sangat berpengaruh akan pemanfaatan sistem transportasi yang sangat comprehensive. Adapun sistem transportasi bus di kebanyakan belahan dunia saat ini tidaklah mendorong besarnya keinginan baik bagi pelanggan. Pelayanan bus sering kali tidak dapat diandalkan, tidak nyaman, dan berbahaya. Sedangkan konsep Bus Rapid Transit saat ini semakin meningkat pemanfaatannya di kota-kota

negara berkembang sebagai solusi angkutan yang murah, karena munculnya percobaan-percobaan baru yang terus berkembang. Secara umum, pengertian Bus Rapid Transit adalah angkutan yang berorientasi pelanggan dengan kualitas tinggi, memberikan mobilitas perkotaan yang cepat, nyaman, dan murah, dengan menggabungkan beberapa aspek yang berkualitas tinggi.

Dalam rangka mendapatkan gambaran implementasi Bus Rapid Transit di Indonesia, sebagai pilihan angkutan alternatif di Kota Surakarta

sebagai analisis dalam penelitian ini, secara khusus peneliti mencoba mereflesikan akan penelitian terdahulu yang dapat memberikan kesimpulan akan pentingnya sistem Bus Rapid Transit sebagai penunjang pengembangan transportasi perkotaan yang berdimensi luas akan kemanfaatannya. Adapun penelitian terdahulu memberikan sebuah gambaran yang telah dilakukan survey di 7 (tujuh) kota dalam menerapkan program pengembangan transportasi yang memanfaatkan Bus Rapid Transit sebagai transportasi alternatif masa depan, dengan pola

pengangkutan massal yang terintegrasi antar moda. Sedangkan kota-kota yang telah dilakukan survey tersebut meliputi Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Batam, Pekanbaru, Semarang dan Manado. (Dalam Laporan Akhir Analisis Pemanfaatan dan Pengembangan Bus Rapid Transit, 2009)

Dari data yang terkumpul dalam penelitian tersebut, memberikan hasil analisis kajian dari pemanfaatan dan pengembangan Bus Rapid Transit yang ditinjau dari segi teknis operasional, aspek kelembagaan,

aspek investasi dan aspek sosial budaya. Dimana hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait di masing-masing kota tersebut, dalam pelaksanaan angkutan Bus Rapid Transit ini dapat diidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan, yang belum seluruhnya dapat diselesaikan. Menyimak standar kinerja yang dianut serta rujukan aspek legalitas yang ada di Indonesia pada saat ini perlu disusun suatu Pedoman Teknis tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Bus Rapid Transit yang selanjutnya menjadi Draft SK Dirjen.

Harapan dengan adanya pedoman legalitas tersebut dapat menjadi masukan dalam menjawab permasalahan yang ditemui dibeberapa kota yang telah melaksanakan sistem Bus Rapid Transit dan sekaligus untuk melegatimasi beberapa bentuk kegiatan yang terorientasi pada sistem perbaikan tingkat pelayanan angkutan perkotaan yang ada saat ini. Permasalahan di setiap kota sifatnya spesifik dan penangannya juga beragam, namun secara umum dapat ditarik beberapa isu utama yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan pedoman teknik pemanfaatan dan pengembangan Bus Rapid Transit.

Pedoman teknis yang dimaksud pada dasarnya untuk penyempurnaan berbagai aspek legal yang ada berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan Bus Rapid Transit di masa mendatang sebagai sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu. Namun pada dasarnya Bus Rapid Transit di Surakarta telah di implementasikan dan mengalami beberapa permasalahan, adapun permasalahan tersebut mengenai teknis kerja yang belum sesuai dengan pola kerja institusi yang terlibat dan kondisi ini mengakibatkan carutnya pada tataran pelaksanaan program Bus Rapid Transit itu sendiri di Kota Surakarta. Permasalahan ini menuntut pola kerjasama yang dikembangkan dengan perspektif pemerintah sebagai regulator dan BUMN sebagai operator, yang pada akhirnya mengalami distorsi akan persepsi baru dalam pengembangan transportasi perkotaan ini.

Polemik akan keberadaan angkutan kota berbasis Bus Rapid Transit di Kota Surakarta, akan dipandang bagaimana keselarasan

program dengan kebutuhan mendesak saat ini yang seharusnya menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memuaskan pelayanan publiknya yang berdimensi pada inovasi, kecepatan layanan dan konsisten.

B. Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti konteks kerjasama antar institusi melalui program Bus Rapid Transit di Kota Surakarta. Adapun permasalahan yang dianggap

layak untuk diteliti adalah.

1. Bagaimana peran antar institusi dalam menjalin kerjasama bidang transportasi perkotaan melalui program Bus Rapid Transit di Kota Surakarta?

2. Bagaimana kinerja antar institusi dalam menjalin kerjasama bidang transportasi perkotaan melalui program Bus Rapid Transit di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai konteks kerjasama antar institusi melalui program Bus Rapid Transit di Kota Surakarta

Untuk itu dapat digambarkan melalui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji peran antar institusi dilihat dari perspektif kerjasama dalam pengembangan Bus Rapid Transit di Kota Surakarta

2. Mengkaji kinerja antar institusi dilihat dari pola kerjasama antar institusi pada program Bus Rapid Transit di kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah sebagai berikut:

a. Penelitian ini secara akademis dapat dijadikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

b. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Pejabat sebagai acuan legalitas Bus Rapid Transit

c. Penambahan pengetahuan dan pengalaman yang tersirat melalui program Bus Rapid Transit di Kota Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Kaitannya dengan pengembangan transportasi perkotaan, maka ada halnya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana kerangka kebijakan publik dipahami sebagai gagasan untuk mengkrangkakan kebijakan publik kedalam kerangka yang substantif. Hal ini berarti segala aktifitas pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Kondisi ini membawa kebijakan publik yang dimaknai sebagai upaya memecahkan masalah publik dengan warna administrasi publik yang lebih terasa kental. Kebijakan publik masuk ke dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya.

Namun kebijakan publik tersebut harus direalisasikan melalui implementasi sebuah program, yang mana pencapaiannya melalui pelibatan beberapa peran penting aktor-aktor yang ada. Ranah implementasi ini sangat jelas dikemukakan oleh Jan-Erik Lane didalam buku The Public Sector (Concept, Models and Approaches), dengan konsep implementasi sebagai berikut:

“The concept of implementation implies assessment; it is made by the

properties of the implementation of public policies. The process of enforcing a policy has its own logic, which is the second major focus of the

implementation analyst.” ( Lane, Jan- Erick, 1995: 98)

Pengertian Jan-Erik Lane diatas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pelaksanaan (implementasi) kebijakan terutama di kebanyakan negara terutama negara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahaan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin, bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut, dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan (inovasi) yang diharapkan. Keadaan tersebut oleh andrew Dunsire, 1978 (dalam Parson, 2005) disebut sebagai “implementation gap”, yaitu untuk menjelaskan sesuatu keadaan yang dalam proses kebijakan, akan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya.

Besar kecilnya gap tersebut antara lain banyak ditentukan oleh

“implementation capacity” yang didefinisikan menurut istilah Walter Williams dalam Solichin (1990). Dari gejala-gejala yang ada tersebut, konsekuensi yang dapat muncul adalah akan banyak di antara kebijakan yang

ada tetap saja berupa pernyataan-pernyataan simbolis dari pemimpin politik (political promised) atau yang tertera dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang terdapat kebijakan yang dapat dilaksanakan, akan tetapi tidaklah sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengeliminasi keadaan-keadaan tersebut Grindle (1980) telah menganjurkan agar dalam pelaksanaan suatu kebijakan, hendaklah diperhatikan isi dan kontek sebuah kebijakan (content of policy and context of policy). Sebaliknya, suatu kebijakan yang jelas memberikan manfaat akan lebih mudah dilaksanakan. Demikian pula terhadap lingkungan, setiap kebijakan agar dapat diimplementasikan, sangat perlu dipertimbangkan kontek atau lingkungan tempat tindakan administratif dilakukan (Samudra Wibawa, 1992). Setidaknya, setiap kebijakan senantiasa memperhatikan faktor sumber-sumber komunikasi, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Edward, 1980).

Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa arah pemberian teritorial kebijakan yang termaktub dalam konteks otonomi luas kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta konteks artikulasi governance yang didalamnya terdapat peran kerja yang saling berkaitan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Hal diatas mengisyaratkan sebuah kepentingan publik menuntut institusi, kelompok dan lembaga untuk bersama-sama bertindak dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mewujudkan paradigma pemerintahan

yang terorientasi pada pemahaman governance dalam konteks kerjasama. Kerjasama antar institusi diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian yang konsisten dalam pembangunan daerah. Maka peneliti mencoba menstrukturkan beberapa teori kedalam tema yang menjadi pendukung analisis penelitian ini kedalam bahasan sebagai berikut: (1) Analisis Peran Stakeholder, (2) Pemaknaan Governance dalam Mengaktualkan Aksi Aktor yang Berkesinambungan, dan (3) Pengertian dan Bentuk Kerjasama Antar Institusi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

a) Analisis Peran Stakeholder

Dalam implementasi program pembangunan, stakeholder memiliki

definisi dan pengertian yang bervariasi. Istilah stakeholder digunakan untuk

mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima

dampak dari aktivitas atau kebijakan, di mana mereka berkepentingan

terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut.

Pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai pelaku,

sedangkan partisipasi merupakan media dalam mencapai tujuan pelaksanaan

kegiatan. Melalui partisipasi, pemangku kepentingan diharapkan mampu

memformulasikan dan sekaligus mengimplementasikan aksi bersama.

Selener, 1997 (dalam Iqbal, Muhammad: 2007) mengklasifikasikan

partisipasi atas dua tipe. Pertama, partisipasi teknis yang dapat mempengaruhi

para pemegang kekuasaan untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka.

Partisipasi tipe ini relatif tidak bermuara pada pemberdayaan atau perubahan

sosial masyarakat. Kedua, partisipasi politis yang memiliki kemampuan

dalam pengambilan langkah pengawasan terhadap suatu kondisi dan situasi

tertentu. Partisipasi tipe ini mampu meningkatkan aksi swadaya dalam

pengembangan dan penguatan kelembagaan.

Paling tidak ada empat alasan pentingnya partisipasi dalam menunjang

keberhasilan suatu program/kegiatan (Krishna dan Lovell 1985 dalam Iqbal,

Muhammad: 2007). Pertama, partisipasi diperlukan untuk meningkatkan

rencana pengembangan program/kegiatan secara umum dan kegiatan prioritas

secara khusus. Kedua, partisipasi dikehendaki agar implementasi kegiatan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, partisipasi dibutuhkan untuk

menjamin kelangsungan program/kegiatan. Keempat, partisipasi dapat

meningkatkan kesetaraan dalam implementasi kegiatan. Oleh karena itu,

partisipasi merupakan suatu tatanan mekanisme bagi para penerima manfaat

dari suatu program/kegiatan.

Menurut Allen dan Kilvington, 2004 (dalam Suharto, 2005:125), stakeholder/pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah kebijakan, program atau proyek. Ada dua jenis stakeholder, yaitu: stakeholder primer, yakni masyarakat yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan dan stakeholder sekunder, yakni lembaga perantara dan pelaksana dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Stakeholder sekunder meliputi lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan publik lainnya, seringkali kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa mereka adalah stakeholder, karena merupakan bagian dari proses kebijakan tersebut. Aturan umun untuk

memastikan bahwa stakeholder kunci dilibatkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan. Pengetahuan akan mengenai the winners dan the losers ini sangat menentukan untuk mengetahui siapa yang akan mendukung atau menolak kebijakan.

Dalam kaitannya dengan advokasi kebijakan, analisis stakeholder dapat digunakan sebagai (Suharto, 2005:126):

a. Mengidentifikasi karakteristik dan pengaruh orang-orang, kelompok dan lembaga yang akan terkait dengan proses advokasi kebijakan

b. Mengidentifikasi konflik kepentingan, relasi dan kapasitas diantara stakeholder yang memungkinkan terciptanya partisipasi dan koalisi diantara mereka

c. Mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan dukungan dan mengurangi hambatan sehingga alternatif-alternatif kebijakan yang diusulkan dapat diterima oleh sasaran kebijakan (policy audience)

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis perangkat kelembagaan meliputi (Suharto, 2005:130):

a. Secara singkat mendeskripsikan kebijakan yang ingin diimplementasikan dan memasukkan unit-unit pemerintah yang perlu dilibatkan.

b. Mengindikasikan perangkat-perangkat hukum untuk kebijakan yang diajukan.

c. Mengidentifikasikan beberapa persyaratan yang mengenai administrasi dan finansial.

d. Mengindikasikan persyaratan-persyaratan yuridis.

Dalam penelitian ini pengembangan sistem Bus Rapid Transit

dilaksanakan secara terpadu antarberbagai stakeholder, dimana alur kerja

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan

sesuai dengan sasaran, yakni dalam konteks mewujudkan harapan para

penerima manfaat. Dalam implementasinya, harus adanya bentuk sharing dan

pelibatan antarberbagai pemangku kepentingan pada saat sosialisasi kegiatan.

Secara formal, bentuk sharing dan pelibatan tersebut dapat diwadahi dalam

suatu forum stakeholder, di mana forum ini sekaligus sebagai ajang untuk

menganalisis peran stakeholder yang beragam dari segi latar belakang,

kepentingan, motivasi, harapan, dan keinginan.

Beberapa komponen pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam

analisis peran stakeholder pada pengembangan sistem Bus Rapid Transit di

kota Surakarta adalah pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.

Pertama, peran pemerintah sangat berpengaruh, yakni sebagai penanggung

jawab program dimana fungsi yang berperan adalah sebagai regulator dan

pengawas. Kedua, BUMN yang mana adalam DAMRI yang bergerak dan

konsren pada bidang transportasi darat dan perkotaan yang ditunjuk sebagai

operator. Ketiga, peran swasta sangat strategis terutama dalam hal penyediaan

barang dan jasa yang menyangkut material pada pengembangan sistem Bus

Rapid Transit. Keempat, peran masyarakat sebagai konsumen dan memiliki

kontrol sosial yang dapat mempengaruhi program sebagai penerima manfaat.

b) Pemaknaan Governance dalam Mengaktualkan Aksi Aktor yang

Berkesinambungan

Dengan berkembangnya paradigma governance, pola hubungan antar sektor (publik-privat) dan juga hubungan Pusat-Daerah berubah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pola yang kini berkembang mengisyaraktan sebuah keterbukaan pemerintah kepada aktor sosial untuk terlibat dan sedikit demi sedikit menghilangkan dominasi kekuatan negara yang mengarah pada otoriter.

Sabatier (1999:1 – 2) menspesifikasikan berbagai elemen proses kebijakan sebagai sebuah kumpulan yang sangat kompleks, yang terdiri dari: a. Berbagai aktor (baik individu maupun kelompok), yang masing-masing

memiliki kepentingan, nilai, persepsi dan preferensi kebijakan yang berbeda-beda.

b. Rentang waktu yang mencakup satu dekade, atau bahkan lebih.

c. Dalam sebuah domain kebijakan yang biasanya berisi lusinan program yang berbeda-beda, dan melibatkan berbagai level pemerintahan.

d. Sejumlah besar perdebatan tentang kebijakan yang terlibat, sebagian memiliki karakter teknis yang tinggi dan di adakan di berbagai fora yang berbeda-beda.

e. Pertaruhan besar yang membuat proses kebijakan menjadi sangat kental dengan nuansa politik dan perilaku politik aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Kompleksitas obyek dari studi ini menjadi latar belakang mengapa studi proses kebijakan terlihat bergerak ke arah yang berbeda-beda. Dimana peran beberapa stakeholder membentuk pola kerjasama yang mengarah pada, bagaimana mewujudkan konteks public service yang bersifat sustainable dengan konsekuensi sebuah permasalahan yang kompleks akan terjadi dan terwujud arus feedback dari pola kerjasama yang menjalin stakeholder didalam kerangka jaringan komunikasi maupun kompetitif didalam kepentingannya. Dalam karyanya Public Policy, Wayne Parsons memberikan sebuah telaah yang luas atas kekayaan konseptual yang ada dalam wilayah analisis kebijakan. Menurutnya, wilayah ini kaya dengan beragam pendekatan, disiplin ilmu, model (heuristic maupun causal), metafora dan peta (Parsons, 1995: 64).

Hill dan Hupe (2002) memberikan salah satu kontribusi terhadap perspektif yang governance sedang berkembang dalam studi proses kebijakan, yang mana menemukan dan membuktikan konseptualisasi mereka terkait dengan state of the art dari implementasi teori dan riset.

Konsep governance didesain untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap berbagai level tindakan dan bermacam variabel yang diperkirakan mempengaruhi kinerja kebijakan (O‟Toole, 2000: 276). Ini membuat konsep governance sangat cocok untuk dimasukan dalam framework umum untuk analisis multi-dimensional terhadap proses kebijakan. Karena itu, analisis seperti itu bisa disebut juga „riset governance‟

(lihat Heinrich dan Lynn, eds., 2000; Lynn et.al., 2001). Hill dan Hupe

(2002:15) memberikan sketsa tentang konsekuensi dari pilihan ini. Pertama, sebuah pembedaan yang jelas dibuat antara bagaimana dan apa yang menjadi fokus perhatian para ilmuwan. Berfokus pada governing sebagai sebuah tindakan, daripada sebagai government sebagai sebuah institusi, secara empiris membuka ruang bagi aktor apapun yang menjalankan tindakan ini (bisa jadi agen dari sektor publik, tetapi bisa juga dari sektor privat). Kedua, membedakan lapisan-lapisan di dalam lapisan besar administratif adalah sesuatu yang penting. Ketiga, hal-hal terkait dengan manajemen mendapatkan perhatian yang serius; pada prinsipnya bisa diamati di setiap loci relasi sosial-politik. Karenanya, level analisis harus diusahakan agar lebih spesifik.

Kesimpulannya, struktur sebuah proses kebijakan bisa dilihat terdiri dari berbagai elemen: aktor, sekumpulan aktifitas, situasi yang melingkupi tindakan, dan lapisan-lapisan. Setiap konsep tersebut akan dielaborasi sebagai berikut:

a. Aktor

Definisi Ostrom tentang aktor (individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sebuah aktor korporat) dan tindakan (perilaku manusia yang mana padanya aktor yang bertindak melekatkan suatu makna subyektif dan instrumental) tidak bisa dikembangkan (1999:43). Mengambil konsep governance berarti membuat jawaban terhadap pertanyaan “Siapa aktor yang memerintah?”, secara empiris, tetap terbuka untuk jawaban apapun. Ini mengimplikasikan bahwa jumlah dan keabsahan aktor-aktor yang

terlibat dalam suatu proses kebijakan tertentu bisa berbeda dari yang dibayangkan jika kita menggunakan basis-basis normatif.

b. Level Tindakan

Melihat proses kebijakan yang mana diuraikan didalam three worlds of action Kiser and Ostrom, sebagai governance yang terdiri dari tiga kumpulan aktifitas, yang kita sebut aktifitas konstitutif, direktif dan operasional governance. Ide konstitutif governance merupakan turunan dari ide Kiser dan Ostrom tentang pilihan konstitusional, yang mereka definisikan sebagai berbagai aturan yang membingkai, yang mempengaruhi aktifitas operasional dan dampak aktifitas tersebut bersama-sama dengan aturan yang akan digunakan dalam menciptakan perangkat aturan-aturan pilihan kolektif yang pada gilirannya mempengaruhi perangkat aturan-aturan operasional (Ostrom 1999:59). Formulasi yang sedikit ambigu ini didefinisikan sebagai aturan tentang pengambilan keputusan, yang nampaknya mengandung dua keputusan fundamental tentang isi kebijakan dan penataan kelembagaan untuk men-delivery isi kebijakan tersebut. Pembedaan ini penting, contohnya, sebuah

inovasi kebijakan penting. di bidang pelayanan kesehatan akan serta merta mengandung aturan pelayanan kesehatan dan siapa yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bersama-sama dengan aturan-aturan yang mengatur bagaimana pelayanan kesehatan itu harus diberikan. Di sini, mungkin akan sedikit menyesatkan untuk berbicara tentang pilihan konstitusional, yang cenderung mengarahkan pada aspek aturan yang

mengatur tatanan kelembagaan daripada isi kebijakan. Karena itu pengertian tersebut lebih memilih istilah „konstitutif‟.

Arah dari direktif governance Kiser dan Ostrom, merepresentasikan proses formulasi dan pengambilan keputusan tentang dampak yang diharapkan secara kolektif. Pada level inilah tugas untuk memfasilitasi berbagai kondisi yang memungkinkan terwujudnya formulasi dan keputusan tentang harapan kolektif dijalankan. Operasional governance berkaitan dengan pengelolaan aktual realisasi dari proses tersebut. Secara berurutan, ketiga level tindakan merujuk pada perangkat dan aktifitas yang beorientasi pada struktur, berorientasi pada isi, dan berorientasi pada proses.

c. Situasi tindakan

Tiga perangkat aktifitas yang dipilah secara umum di atas sebagai level tindakan memperoleh bentuk spesifiknya tergantung dari locus spesifik yang diamati.

Secara empiris, jumlah aktor yang terlibat dan situasi tindakan potensial di mana para aktor itu melakukan tindakannya bisa dianggap memiliki probabilitas yang tidak terbatas. Mengingat kategori yang situasi tindakan tidak selalu berhimpit dengan kategori aktor-aktor yang terlibat. Dalam situasi tindakan ada tiga level distingsi yang bisa dibuat: terlepas dari jenis lapisan administratif formal yang diamati, seoarang aktor bisa dipahami sebagai pihak yang menjalankan aktifitas tertentu dalam situasi tindakan pada sekala yang bervariasi dari tindakan individu antar individu

(dalam praktenya disebut „level jalanan – street level‟), tindakan organisasi dan antar organisasi, sampai pada tindakan bersekala sistem. Derajat agregasi yang bervariasi ini bisa disebut secara sederhana sebagai locus individual, organisasi dan sistem.

d. Lapisan Administratif

Dalam sebuah sistem administrasi publik vertical, sebuah proses kebijakan melibatkan sejumlah aktor dan berbagai loci situasi tindakan. Dalam situasi itu, para aktor yang terlibat dan situasi tindakan yang ada pada umumnya memiliki perpotongan dengan lebih dari satu lapisan administratif. Istilah lapisan di sini merujuk pada satu jenis lokasi tindakan yang spesifik, yaitu: sebuah institusi politik administratif formal yang absah, termasuk organ-organ perwakilan, dengan wilayah kompetensi tertentu. Sementara istilah „locus‟ terkait dengan situasi

tindakan dalam relasi sosial-politik yang terbentuk dalam tiga locus yang dipaparkan di atas. Locus juga merujuk pada serangkaian titik dalam sebuah garis vertical administrasi publik dari mana para aktor sesungguhnya terlibat dalam sebuah proses kebijakan tertentu. Aktor yang benar-benar terlibat dalam sebuah proses kebijakan dan situasi-situasi tindakan yang ada berinteraksi dalam jejaring yang kompleks dan jumlahnya biasanya lebih besar daripada yang diimplikasikan oleh lapisan administratif formal. Jika kita menagamti lapisan administratif formal, maka kita hanya akan mendapatkan setting konstitusional yang absah secara legal dalam sebuah sistem politik-administratif tertentu, sementara

studi proses kebijakan membutuhkan sebuah perspektif yang lebih luas tentang semua variable yang relevan. Pengertian ini dapat diartikan sebagai Multiple Governance Framework. Karakter jejaringnya mengimplikasikan bahwa secara konseptual satu level tindakan tidak serta merta terjadi hanya pada satu lapisan administratif. Menghubungkan antara penentuan tujuan dan realisasi tujuan nampaknya menjadi pertaruhan di sini. Penilaian apapun tentang, apakah tindakan yang diamati secara empiris adalah sesuatu yang diinginkan atau tidak adalah sebuah permasalahan normative. Ada berbagai tindakan operasional governance yang terdiri dari mengelola wilayah teritorial, mengelola

relasi antar-organisasi, dan mengelola kontak eksternal-interal yang bisa dilihat sebagai sublevel dari tindakan dan tidak terbatas hanya pada satu lapisan pemerintahan. Karena itu, hubungan antara aktor, tindakan dan titik tindakan adalah sebuah permasalahan empiris.

Di dalam East Asia Urban Working Paper Series, dijelaskan suatu model pertumbuhan kota yang ideal dan umum: (a) Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan kota yang bermutu tinggi; (b) investor yang tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin; (c) pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja; dan (d) posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan kota dan

membuat siklus pengembangan terus bergerak maju. Membuat siklus pembangunan yang positif seperti itu akan menjadi interaksi yang efektif diantara berbagai macam stakeholders dengan pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta dan masyarakat.

Pada kenyataannya, situasi tidaklah sederhana. Setiap kota menghadapi berbagai permasalahan yang berbeda dan memiliki aset yang berbeda-beda pula. Tantangan pun bervariasi di masing-masing kota. Ada beberapa kota yang tidak menyediakan layanan kota dengan baik. Mereka pun memiliki limpahan masalah kemiskinan kota dalam skala besar dan modal sosial yang lemah. Hal ini meningkatkan laju urbanisasi yang membuat melemahnya kekuatan daerah.

Dalam menghadapi tantangan yang berat dan bervariasi mulai dari ekonomi yang stagnan dan layanan yang buruk hingga kenaikan tingkat kemiskinan kota dan sumber finansial yang lemah, kota-kota di Indonesia membutuhkan kekuatan bergerak atau strategi yang sinergi yang menarik semua dimensi penting dari pertumbuhan kota untuk ikut bergerak. Tata pemerintahan yang baik, mendemonstrasikan dengan kapasitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, membentuk suatu sinergi; yang merupakan dasar yang penting untuk pertumbuhan kota yang sustainable dan dinamis.

c) Pengertian dan Bentuk Kerjasama Antar Institusi dalam Meningkatkan

Pelayanan Publik

Dalam UU No. 22 tahun 2000 menyebutkan bahwa bidang-bidang tugas negara yang bersifat strategis dan berskala internasional, seperti misalnya urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter, peradilan dan kehakiman, dan keagamaan ada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pada saat bersamaan, bidang-bidang tugas yang bersifat teknis dan berskala lokal, misalnya bidang pelayanan irigasi dan tata kota, transportasi, kehutanan, peternakan dan sejenisnya menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UU ini tidak hanya memberi sinyal yang kuat kepada daerah-daerah untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan publik tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mutu itu dapat dicapai dengan pola kemitraan yang dijalin, dimana adanya pembagian peran kepada pihak-pihak luar (stakeholder yang terkonsentrasi pada program yang akan dikembangkan) . Dalam paket UU No. 22 tahun 2000 sudah menegaskan akan pentingnya pembagian tugas, kewengan, tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah, namun didalam pasal-pasalnya tidak mencamtumkan reposisi kedudukan, hubungan dan fungsi pemerintah dengan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah. UU ini menyebutkan bahwa pemerintah merupakan aktor utama pembangunan dan penyedia pelayanan publik, sedangkan pihak lain sekedar aktor pendukung pemerintah.

Secara mudah kerjama didefinisikan sebagai jalinan kemitraan antara dua atau bahkan lebih organisasi-organisasi yang mengumpulkan dan menyatukan sumberdaya untuk mengejar tujuan bersama.

Sulistiyani (2004: 192) mendefinisikan kemitraan atau kerjasama sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Kwan (1999) sebagaimana diungkapkan oleh Mariman Darto (dalam Faozan, 2007), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pola kerjasama/kemitraan antar institusi, antara lain:

a. Penghematan biaya, kerjasama kemitraan akan dapat menghemat berbagai biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.

b. Pembagian resiko, hal ini kerjasama/kemitraan akan memungkinkan adanya pembagian resiko-resiko yang mungkin terjadi.

c. Peningkatan atau pemeliharaan kualitas pelayanan. Hal ini kerjasama/kemitraan dapat mendorong munculnya inovasi dalam penyediaan/penyelenggaraan pelayanan yang tidak hanya untuk

meningkatkan atau memelihara kualitas pelayanan, tetapi juga untuk menghemat biaya.

d. Meningkatkan pendapatan yang mencerminkan biaya sesungguhnya dalam penyediaan pelayanan.

e. Implementasi yang lebih efisien sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan.

f. Keuntungan ekonomi.

Mewujudkan kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik cukup memungkinkan adanya pengertian yang sangat kompleks dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi perangkat daerah adalah suatu organisasi besar yang memiliki jalur hirarki yang sangat luas tak berujung (birokrasi line). Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya permasalahan internal birokrasi perangkat daerah yang melilit dan sulit untuk diatasi sendiri. Permasalahan besar pemerintahan biasanya dikelompokkan ke dalam tiga domain utama, yaitu kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaannya.

Terkait dengan problematika kelembagaan pemerintah, (Faozan, 2005) memilih permasalahan pengembangan organisasi perangkat daerah dari tiga strategi utama:

a. The structural strategy. Pendekatan desain organisasi pemerintahan daerah belum dikonsistensikan secara maksimal dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

b. The behaviour strategy. Pendekatan pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintahan daerah belum diorientasikan secara memadai pada pemerolehan dan pengembangan knowledge, skill and attitudes secara sistematis.

c. The technical strategy. Di dalam organisasi pemerintahan daerah, technical strategy tidak menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan organisasinya.

Secara teoritis sebuah lembaga daerah perlu didesain dengan benar. Hal tersebut menjadi sangat krusial karena didalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, pembagian tugas, hubungan kewenangan yang sifatnya formal, koordinasi dan bahkan diperlukannya sebuah optimalisasi kebutuhan sumberdaya. Struktur organisasi menurut Lubis dan Husein, 1987 (dalam Faozan, 2007) merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan faktor (lingkungan, tehknologi organisasi, sasaran yang ingin dicapai organisasi) secara bersama.

Dari definisi tersebut, oleh karenanya dapat disepakati bahwa semakin kompleks struktur organisasi, maka semakin dibutuhkannya koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit kerja dapat berjalan dengan baik.

Variasi bentuk kemitraan pemerintah-swasta-unit bisnis pemerintah dapat dilihat dalam 3 (tiga) hal (Mahmudi, 2007), yaitu: (a) tingkat alokasi risiko antara pemerintah dan swasta, (b) tingkat kebutuhan tenaga ahli pada

masing-masing pihak, dan (c) implikasi potensial terhadap tingkat pembayaran. Selain itu, berbagai pilihan model kemitraan juga dipengaruhi oleh: 1) aturan hukum dan ketentuan perundangan, 2) struktur pasar penyedia (supplier) barang dan jasa, 3) persyaratan kualitas dan efisiensi, dan 4) faktor politik (Cock, 1996; Flynn, 1997; Bennet and Iossa, 2005 dalam Mahmudi, 2007).

Di dalam laporan hasil penelitian Ministry of Municipal, 1999 (Public private partnership a guide for local goverment). Dijelaskannya mengenai

beberapa kesalahpahaman pemerintah mengenai pengertian kerjasama antar

institusi sebagai berikut:

a. Kerjasama Publik-Private bukan atau tidak sama dengan Privatization

b. Masuknya pemahaman baru mengenai public private partnership

menjadikan pemerintah daerah lepas kontrol dalam penyediaaan layanan kepada masyarakat.

c. Mempergunakan sistem public private partnership hanya untuk pengembangan proyek pembangunan.

d. Kepentingan pemerintah dicampur adukkan kedalam kepentingan swasta dengan maksud menghindari utang.

e. Kualitas pelayanan mengalami kemunduran setelah adanya kesadaran dalam menerapkan public private partnership.

f. Pembiayaan layanan mengalami kenaikan untuk membayar profit bisnis dalam kerjasama

Pemahaman diatas menjadi sangat berpengaruh dengan pola kerjasama yang seharusnya menjadikan format kerja yang mudah untuk mewujudkan efektivitas layanan, apabilah hal ini tidak dihindari melalui kesepakatan yang terbuka terhadap kontrol sosial. Kerjasama publik-private menjadi suatu yang baik apabilah dipahami untuk sama-sama membenahi layanan.

Terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Masing-masing bentuk mengandung kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memilih skema kemitraan tertentu pemerintah daerah perlu melakukan penilaian dan perencanaan secara mendalam, memperhitungkan keuntungan dan risiko yang akan timbul, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bentuk kemitraan tersebut antara lain (OECD, 1997): (a) Operasi – Pemeliharaan (Operation – Maintenance); (b) Desain-Bangun (Design-Build); (c) Operasi jenis Turnkey

(Turnkey Operation); (d) Wrap around Addition; (e) Sewa-Beli; (f) Privatisasi Temporer; (g) Sewa Bangun Operasi (lease develop operate) atau Beli Bangun Operasi (buy develop operate); (h) Bangun Transfer Operasi (Build Operate Transfer); (i) Bangun Miliki Operasi Transfer (Build Own Operate Transfer); (j) Bangun Miliki Operasi (Build Own Operate). Adapun

kesepuluh bentuk kemitraan ini dijelaskan dan diuraikan masing-masingnya sebagai berikut:

a. Operasi - Pemeliharaan (Operation-Maintenance)

Kemitraan bentuk Operasi Pemeliharaan merupakan kontrak pemerintah daerah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas pelayanan publik. Kemitraan bentuk ini dapat dilakukan pada fasilitas layanan publik umum seperti air, pengolahan limbah, pemeliharaan jalan, arena parkir, dan beberapa fasilitas rekreasi umum.

Kelebihannya:

1) Berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan 2) Penghematan biaya

3) Strukturisasi kontrak yang fleksibel 4) Kepemilikan proyek oleh Pemda Kekurangannya:

1) Perjanjian Kolektif tidak mengizinkan pembatalan kontrak

2) Adanya biaya masuk kembali dalam pasar jika terjadi pailit terhadap partner swasta. Dengan kata lain pemerintah harus meneruskan operasi dan mungkin harus memberikan subsidi.

3) Kurangnya kontrol kepemilikan dan kemampuan untuk merespon perubahan permintaan publik

b. Desain-Bangun (Design-Build)

Kemitraan bentuk Desain-Bangun merupakan kontrak pemerintah daerah dan swasta untuk melakukan desain dan membangun fasilitas sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan Pemda, ketika suatu fasilitas layanan telah jadi, fasilitas tersebut menjadi milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah

selanjutnya juga bertanggung jawab mengoperasikan fasilitas tersebut. Kemitraan jenis ini dapat diaplikasikan pada seluruh penyediaan infrastruktur publik seperti penyediaan jalan, air, pengolahan limbah, kolam renang dan beberapa infrastruktur publik lainnya.

Kelebihannya:

1) Memanfaatkan pengalaman partner swasta 2) Peluang inovasi dan penghematan biaya 3) Fleksibilitas dalam penyediaan

4) Peluang efisiensi konstruksi 5) Pengurangan jadwal konstruksi

6) Risiko lebih banyak ditanggung oleh partner swasta 7) Akuntabilitas menjadi lebih baik

8) Klaim konstruksi yang rendah Kelemahannya:

1) Berkurangnya kontrol pemerintah daerah 2) Kompleksitas prosedur pelaksanaan

3) Biaya modal yang rendah akan menyebabkan tingginya biaya operasi dan pemeliharaan

c. Operasi Jenis Turnkey (Turnkey Operation)

Kemitraan bentuk Turnkey Operation merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta yang dalam hal ini pemerintah daerah mendanai proyek, sementara partner swasta melakukan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas publik untuk jangka waktu tertentu. Kinerja ditentukan oleh publik dan Pemda

menjaga kepemilikan fasilitas publik. Bentuk kemitraan ini digunakan ketika publik membutuhkan kepemilikan terhadap fasilitas dan mengambil manfaat dari kemampuan partner swasta dalam melakukan konstruksi dan operasi. Fasilitas yang dapat menggunakan dalam sistem ini antara lain air bersih, kolam renang, padang golf, dan pembangunan gedung.

Kelebihannya:

1) Menempatkan risiko konstruksi pada partner swasta

2) Proposal yang diajukan dapat dijadikan alat kontrol seperti tujuan operasionalnya

3) Kewajiban melakukan transfer akan meningkatkan kualitas konstruksi 4) Manfaat publik akibat efisiensi konstruksi yang dilakukan oleh partner

swasta

5) Manfaat publik akibat efisiensi operasi yang dilakukan oleh partner swasta 6) Konstruksi dapat terjadi melalui teknik pembangunan cepat

Kelemahannya:

1) Mengurangi kontrol Pemda terhadap operasi fasilitas publik 2) Kompleksitas prosedur

3) Peningkatan biaya bila pihak swsta tidak dapat bekerjasama dengan baik 4) Pendanaan bergantung kepada jenis infrastruktur.

d. Wrap Around Addition

Kemitraan bentuk Wrap Around Addition merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta yang dalam hal ini partner swasta mendanai dan membangun tambahan fasilitas publik yang tersedia. Partner swasta juga

mengoperasikannya sampai tenggang waktu tertentu sampai dengan modal partner swasta kembali ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kemitraan jenis ini dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik termasuk jalan, air bersih, pengolahan limbah dan lain sebagainya. Kelebihannya:

1) Pemerintah tidak perlu menyediakan modal untuk peningkatan kualitas 2) Risiko finansial ditanggung partner swasta

3) Manfaat Pemda karena pengalaman konstruksi yang dilakukan oleh partner swasta

4) Peluang untuk melakukan pembangunan dengan cara cepat 5) Fleksibiltas dalam pengadaan

6) Peluang dalam peningkatan efisiensi konstruksi 7) Pengurangan jadwal dalam implementasi proyek Kelemahannya:

1) Peningkatan (upgrade) fasilitas tidak termasuk dalam kontrak dengan partner swasta akan dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari

2) Tambahan pengeluaran termasuk dalam perubahan kontrak saat ini dengan partner swasta.

3) Kehilangan pengawasan terhadap proyek 4) Kontrak yang kompleks

e. Sewa-Beli (Leasing)

Sewa-Beli merupakan jenis kemitraan yang dalam hal ini pemerintah daerah melakukan kontrak kepada partner swasta untuk melakukan desain,

pembiayaan, dan membangun fasilitas untuk layanan publik. Partner swasta kemudian menyewakan kepada Pemda sampai dengan kepemilikan fasilitas menjadi milik pemerintah. Hal ini dilakuan ketika Pemda ingin menyediakan fasilitas layanan akan tetapi tidak bersedia memberikan pendanaan. Sewa-Beli dapat digunakan untuk pembangunan modal seperti gedung, armada kendaraan, air bersih dan penyediaan fasilitas komputer.

Kelebihannya:

1) Peningkatan efisiensi konstruksi 2) Peluang untuk inovasi

3) Pembayaran sewa lebih rendah dibandingkan pembayaran hutang 4) Risiko ditanggung oleh partner swasta

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang rendah 6) Potensi untuk melakukan pembayaran sewa berdasarkan kinerja swasta Kekurangannya:

1) Berkurangnya pengawasan terhadap layanan dan infrastruktur f. Privatisasi Temporer

Privatisasi Temporer merupakan trensfer kepemilikan fasilitas publik kepada partner swasta yang melakukan peningkatan dan ekspansi terhadap fasilitas yang tersedia. Fasilitas kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh partner swasta sampai modal partner swasta kembali ditambah keuntungan yang wajar. Model kemitraan ini dapat diaplikasikan pada infrastruktur dan fasilitas publik lainnya seperti jalan, pengolahan limbah, fasilitas parkir gedung pemerintah dan sebagainya.

Kelebihannya:

1) Jika kontrak dengan partner swasta terstruktur dengan baik maka Pemda dapat melakukan pengawasan terhadap standar kinerja tanpa harus mengeluarkan biaya kepemilikan dan operasi

2) Transfer aset oleh Pemda dapat mengurangi biaya operasi oleh pemerintah daerah

3) Partner swasta dapat menyediakan peningkatan efisiensi konstruksi terhadap Pemda

4) Kemudahan akses terhadap modal partner swasta dalam konstruksi dan operasi

5) Risiko operasional ditanggung oleh partner swasta Kekurangannya:

1) Berkurangnya kontrol pemerintah terhadap fasilitas publik

2) Kontrak harus dibuat dengan seksama untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di masa datang

3) Sektor swasta dapat menentukan besarnya tarif konsumen 4) Kesulitan mengganti partner swasta jika terjadi kebangkrutan 5) Hilanganya potensi Pemda untuk memperluas kembali layanan 6) Pengalihan pegawai Pemda

7) Isu ketenagakerjaan

g. Sewa/Beli-Bangun-Operasi (Lease/Buy-Develop-Operate)

Sewa/Beli-Bangun-Operasi adalah jenis kemitraan yang dalam hal ini partner swasta menyewa dan/atau membeli fasilitas dari Pemda, melakukan ekspansi,

modernisasi kemudian mengoperasikan fasilitas berdasarkan kontrak. Partner swasta berharap melakukan investasi pada ekspansi dan peningkatan fasilitas sampai mendapatkan pengembalian investasi dan realisasi keuntungan yang wajar. Model kemitraan ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik termasuk jalan, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, fasilitas rekreasi, gedung pemerintah dan sebagainya. Kelebihannya:

1) Jika partner swasta membeli fasilitas atau infrastruktur maka terdapat tambahan dana kepada pemerintah

2) Pemda tidak memerlukan modal untuk meningkatkannya 3) Pembiayaan risiko dapat dialihkan pada pihak swasta.

4) Peluang untuk peningkatan pendapatan pada pemerintah dan partner swastanya

5) Publik diuntungkan oleh pengalaman partner swastanya dalam membangun

6) Peluang untuk melakukan pembangunan dengan cepat 7) Fleksibilitas dalam penyediaannya

8) Peluang untuk peningkatan efisiensi dalam konstruksi 9) Efisiensi waktu dalam implementasi proyek.

Kelemahannya:

1) Berkurangnya kontrol dari pemerintah terhadap infrastruktur dan fasilitas publik

2) Kesulitan dalam penilaian aset

3) Isu tentang penjualan dan penyewaan proyek yang mendapatkan subsidi pemerintah

4) Jika fasilitas publik dijual kepada partner swasta risiko kesalahan pemanfaatan dapat terjadi.

5) Peningkatan kualitas layanan yang tidak termasuk dalam kontrak memungkinkan terjadinya kesulitan di masa akan datang

h. Bangun-Transfer-Operasi (Build-Operate-Transfer)

BOT merupakan model kemitraan pemerintah dengan swasta yang mana pemerintah daerah melakukan kontrak dengan partner swasta untuk membiayai dan membangun sebuah fasilitas atau infrastruktur. Ketika selesai partner swasta melakukan transfer kepemilikan fasilitas kepada Pemda. Pemda kemudian menyewakan kembali fasilitas kepada partner swasta sampai dengan pihak swasta memperoleh pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar. Kemitraan bentuk BOT ini dapat diaplikasikan pada sebagian besar infrastruktur seperti: jalan, air bersih, pengolahan limbah air bersih, fasilitas parkir, gedung Pemda, bandar udara, dan kolam renang. BOT merupakan alat untuk menarik sektor swasta dan investasi asing dalam penyediaan infrastruktur publik. Kemitraan jenis BOT ini telah lama diadopsi oleh negara-negara maju, misalnya pada proyek Anglo-French Channel Tunnel. Belakangan, negara-negara berkembang juga mulai banyak mengadopsi model ini, misalnya proyek jembatan dan bandara di Hong Kong, energi dan jalur kereta api di Cina, jalan raya dan bandara di Malaysia,

telekomunikasi di Thailand, energi di Filipina, proyek energi thermal di Pakistan, dan sebagainya.

Kelebihan:

1) Publik mendapat manfaat dari keahlian partner swastanya.

2) Publik mendapatkan manfaat dari penghematan operasi dari partner swasta.

3) Publik dapat mempertahankan kepemilikan aset

4) Kepemilikan publik dan kontrak diluar operasi tidak dapat dikenai pajak 5) Publik mempertahankan otoritas terhadap kualitas layanan dan

pembayarannya

6) Kontrol pemerintah terhadap kinerja operasional, standar pelayanan, dan perawatannya

7) Kemampuan untuk mengakhiri kontrak jika standar kinerja tidak terpenuhi, walaupun fasilitas dapat terus diguna-kan.

8) Penghematan terhadap desain, konstruksi, dan arsitekturnya Kelemahannya:

1) Kemungkinan pemindahan entitas sektor swasta atau penyelesaian kontrak ketika terjadi kebangkrutan partner swasta.

2) Jika kontraktor bangkrut, maka pemerintah yang harus melanjutkan operasi proyek dan memberikan subsidi

3) Lebih rawan terjadi korupsi

i. Bangun-Miliki-Operasi-Transfer (Build-Own-Operate-Transfer)

BOOT merupakan bentuk kemitraan yang dalam hal ini pihak swasta mendapatkan waralaba ekslusif untuk pembiayaan, pembangunan, operasi, perawatan, pengaturan dan pengumpulan bayaran dalam periode yang tetap sebagai kompensasi investasinya. Dan pada akhir masa waralaba, fasilitas tersebut dapat kembali menjadi milik pemerintah. Kemitraan jenis ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik. Kelebihannya:

1) Maksimasi penggunaan sumber pendanaan. 2) Konstruksi fasilitas yang paling efisien dan efektif

3) Masyarakat dapat menikmati fasilitas tanpa mengeluarkan biaya tetap yang mahal dan hutang jangka panjang

4) Kondisi awal pembangunan diserahkan pada pihak swasta

5) Akses terhadap keahlian manajerial pihak swasta, peralatan, inovasi dan tenaga kerja dapat mendatangkan penghematan

6) Pembagian risiko dengan pihak swasta. Kelemahannya:

1) Fasilitas dapat ditransfer kembali kepada publik ketika fasilitas sedang digunakan namun biaya operasi meningkat

2) Publik kehilangan kontrol terhadap modal konstruksi dan modal awal operasi

3) Kontrak harus diperhatikan dengan seksama untuk menghindari kajadian yang tidak diinginkan di masa depan.

4) Partner swasta dapat menentukan ongkos yang dibayarkan konsumen. 5) Kesulitan dalam penggantian partner swasta ketika terjadi risiko

kebangkrutan

j. Bangun-Miliki-Operasi (Build-Owned-Operate)

Bangun-Miliki-Operasi (BOO) me-rupakan jenis kemitraan berupa transfer kepemilikan dan tanggung jawab fasilitas publik yang dalam hal ini pemda melakukan kontrak dengan partner swasta untuk membangun, dan memiliki kemudian mengoperasikan fasilitas baru, partner swasta juga membiayai pelaksanaan proyek. Kemitraan jenis ini juga dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik.

Kelebihannya:

1) Tidak ada keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dana dan operasi fasilitas

2) Publik dapat mengatur jasa layanan yang disediakan sektor swasta

3) Sektor swasta mengoperasikan layanan dalam bentuk yang paling efisien dalam jangka panjang atau jangka pendek

4) Tidak membutuhkan pendanaan pemerintah

5) Tersedia aliran pendapatan yang berasal dari PPh dan pajak properti dari fasilitas yang disediakan publik

6) Kebijakan penanganan jangka panjang dalam melakukan operasi merupakan insentif bagi pembangun (kontraktor)

Kelemahannya:

1) Sektor swasta tidak membangun fasilitas tersebut sebagai barang publik

2) Pemerintah tidak memiliki mekanisme untuk mengatur harga yang berlaku 3) Penyediaan fasilitas dibatasi oleh peraturan daerah yang berlaku

4) Tidak ada kompetisi dalam penyediaan fasilitas publik ini.

Dari bentuk-bentuk kerjasama yang disajikan diatas, menjadikannya sebagai prioritas pilihan untuk mengembangkannya kedalam kondisi lokal, mengingat kondisi lokal akan mempengaruhi struktur kerja implementor program. Adapun bentuk kerjasama yang terjadi kota Surakarta, dengan meleburnya peran Pemkot sebagai regulator dan Damri sebagai operator BRT. Melihat dari skema bentuk kemitraan diatas, maka bentuk kerjasama antara Pemkot Surakarta dan UPT Damri Surakarta dapat diambil dari salah satu bentuk diatas atau diambil melalui kombinasi bentuk kemitraannya sampai pada tingkat tertentu (dinamis).

Dalam memenuhi beberapa aspek pendukung seperti, pengadaan bus; pembuatan shelter dan komponen pendukung Bus Rapid Transit; dan manajemen operator Batik Solo Trans, terjadi pola kerjasama yang berbeda-beda dengan adanya pelibatan beberapa aktor yang berberbeda-beda dengan tujuan maupun kepentingan yang berbeda. Pemahaman akan hal ini peneliti mencoba mengkonstruksikan dari kesepuluh bentuk kerjasama tersebut kedalam bentuk realitas akan pola kerjasama yang terjadi, maka dinamisasi yang dinyatakan diatas ditujukan pada apa yang telah terjadi di kota Surakarta dengan beberapa konsekuensi dan kesiapan beberapa aktor untuk menjalankan sistem BRT ini sebagai inovasi kerja yang berbeda dengan

kondisi daerah-daerah lainnya di Indonesia yang telah menerapkan sistem Bus Rapid Transit menjadi transportasi publik perkotaannya.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah kota Surakarta, menjadikan kerjasama sebagai alternatif terbaik. Bentuk kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan akan operasionalisasi sistem Bus Rapid Transit di kota Surakarta. Kondisi ini berinisiasi pada kebutuhan apa yang disesuaikan dan dengan siapa aktor yang pas menjalankan program ini. Seperti halnya bekerjasama dengan Damri yang dikenal sebagai BUMN, dimana mengkerjasamakan program Batik Solo Trans untuk dioperasionalkan pihak Damri atas dasar yang tepat, karena Damri adalah Badan Usaha Negara yang telah lama dan berpengalaman dalam pengusahaan transportasi perkotaan. Kondisi seperti inilah yang dibutuhkan analisis kelembagaan yang benar, dimana adanya peran untuk memperkecil konflik, ketergantungan akan subsidi dan realisasi yang meninggalkan kesan dominasi negara yang terlalu mencampuri manajemen profite.

Secara teoritis dan pengalaman empiris, badan-badan kerjasama dapat dikategorikan kedalam beberapa model (PKP2A III LAN, 2002, yang telah dimodifikasi penulis). Beberapa model yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut:

a) Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang

Permanen

Dalam model ini, Badan Kerjasama dipimpin dan dikelola oleh manajemen yang terpisah dari struktur pemerintah daerah. Kedudukan

pemerintah daerah hanya sebagai pemilik saham yang dalam operasionalnya akan diwakili oleh anggota komisaris badan usaha tersebut. Dengan demikian, fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban badan usaha dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut, pemda sebagai pemilik saham dapat meminta pertanggung jawaban Badan Usaha dan sekaligus pemda dapat menentukan personil untuk duduk sebagai salah satu anggota dan/atau ketua dari dewan komisaris.

b) Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Badan / Lembaga Baru.

Kerjasama ini dilakukan antar badan usaha dari suatu daerah dengan daerah lainnya, pada sejumlah tahapan aktivitas usahanya. Misalnya dalam penyediaan bahan baku, produksi, maupun dalam pemasaran barang dan jasanya. Salah satu contohnya misalnya kerjasma antara beberapa PDAM, dimana PDAM satu daerah memandang lebih ekonomis kalau membeli bahan baku (air) dari PDAM daerah lain, dibandingkan dengan membangun instalasi bahan bakunya sendiri. Atau satu Perusda yang memiliki pasar, dapat melakukan kerjasama dengan Perusda lain dalam pemasaran hasil usaha badan usaha daerah lainnya. c) Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang

Permanen.

Dalam kerjasama dengan pola ini, kelembagaan baru yang dibentuk merupakan milik bersama bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kelembagaan ini diberi tugas untuk menangani urusan-urusan atau

fungsi-fungsi tertentu, yang apabila dilakukan masing-masing daerah akan terjadi pemborosan, kemungkinan inkonsistensi kebijakan, ketidakoptimalan pendayagunaan potensi kawasan itu, atau ketidakoptimalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan itu. Contoh riil mengenai hal ini adalah kelembagaan almagamasi dalam pengelolaan kebersihan / persampahan.

d) Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru.

Kerjasama ini dilakukan antar instansi dari suatu daerah dengan daerah lainnya atau pemerintah dengan lembaga lainnya, untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu, misalnya dalam penyediaan atau pembangunan fasilitas umum dan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, sarana sanitasi (MCK), dan sebagainya. Instansi yang terikat dalam kerjasama tersebut cukup membuat kesepakatan tertulis (dokumen kontrak atau MoU), yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, materi dan mekanisme kegiatan yang dikerjasamakan, serta pengaturan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Contoh konkrit pola kerjasama ini adalah pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa kampung yang berdekatan namun secara administratif berada di wilayah kabupaten yang berbeda. Contoh lain adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk suatu daerah/kabupaten oleh Puskesmas yang berada di daerah / kabupaten lain.

e) Kerjasama Bantuan Teknis (technical assistance).

Model ini adalah kerjasama pembangunan antara daerah atau daerah itu sendiri melalui perbantuan dari pusat. Dimana kerjasama memberikan bantuan satu sama lain dalam hal-hal yang bersifat mikro atau yang bersifat teknis operasional penyelenggaraan pemerintah di daerahnya.

Dengan melihat beberapa model yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa lembaganya dalam konteks kerjasama, dimana model kerjasama pelayanan tanpa membentuk lembaga baru dan kerjasama bantuan teknis sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini di kota Surakarta dalam pengembangan Bus Rapid Transit. Dimana dalam memberi pelayanan transportasi perkotaan yang baru, Pemkot Sukarata melihat peluang untuk mengkerjasamakan program Batik Solo Trans dengan Damri atas konteks bagaimana program ini dapat berjalan dengan efisien, memberikan peran kepada Damri sangat meminimalisirkan beberapa pos pendanaan dengan tanpa membentuk perusahaan daerah atau lembaga baru yang nantinya akan memakan banyak pendanaan. Adapun kerjasama yang berupa bantuan teknis, berkesesuaian dengan kondisi yang dimana pemberian armada baru dari pusat untuk dioperasionalkan di kota Surakarta tanpa terbebaninya cost pengadaan barang untuk memenuhinya.

B. Kerangka Pikir

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian

Sumber: Berbagai Sumber

struktur kerja program Bus Rapid Transit dalam mengimplementasikannya kedalam kerangka kerja kebijakan untuk bersama-sama mengevaluasikannya.

Political will pemerintah (daerah) untuk memperluas desentralisasi internal serta mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada format lembaga pelayanan yang seharusnya. Hal ini sangatlah logis, mengingat setiap pengurangan peran/kinerja pemerintah di satu pihak, dan penguatan peran/kinerja swasta atau masyarakat di pihak lain.

Secara otomatis kerjasama ini akan menyoroti bagaimana peran dan kinerja antar institusi yang terlibat untuk sama-sama berorientasi pada pelayanan publik yang bersifat efektif.