BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemenyan

Kemenyan adalah jenis pohon yang tumbuh di lereng-lereng bukit dan pada tanah berpasir pada ketinggian 1000-5000 m di atas permukaan laut. Pohon ini banyak ditemui di Kabupaten Tapanuli Utara yang dikenal dengan nama Haminjon atau Kemenyan Toba. Kemenyan dapat tumbuh pada tanah-tanah tinggi yang berpasir maupun lempung rendah di hutan alam, tapi secara umum kemenyan menghendaki tanah yang memiliki kesuburan yang baik (Panggaribuan 2004).

Kemenyan (Styrax sp.) termasuk jenis pohon berukuran besar yaitu dari famili Styracaceae, salah satu jenis tanaman asli Sumatra Utara. Klasifikasi tanaman kemenyan dalam sistematika tumbuhan dapat disusun sebagai berikut:

kingdom : Plantae superdivision : Spermatophyta division : Angiospermae class : Dikotil ordo : Styracales family : Styracaceae genus : Styrax

species : Styrax sumatrana dan Styrax benzoin (Oetomo 1974). Ciri dari pohon kemenyan berbatang lurus dengan kulit berwarna coklat kemerah-merahan dan sedikit adanya percabangan. Pohon kemenyan berdaun tunggal, tersusun spiral, bentuk daun oval (bulat memanjang dan ujungnya meruncing). Buah kemenyan bentuknya bulat dan lonjong dengan biji berwarna coklat di dalamnya (Sasmuko 2003). Pohon kemenyan yang sudah dapat disadap getahnya berkisar pada umur 7-8 tahun (Dede 1998).

Kemenyan (Styrax sp.) merupakan salah satu jenis pohon yang secara alami tumbuh di Kabupaten Humbang Hasundutan dan tidak banyak tumbuh di daerah dan negara lain. Dalam jumlah terbatas, kemenyan memang terdapat di Sumatera Selatan, dan lumayan banyak di Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja

dan Vietnam. Di Indonesia jenis ini terdapat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan Barat. Di pulau Sumatera kemenyan dijumpai secara alami di pantai barat, hidupnya berkelompok dan berasosiasi dengan pohon lain. Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dua daerah penghasil kemenyan di Indonesia. Di Sumatera Utara jenis kemenyan sampai saat ini masih dibudidayakan secara luas di daerah Tapanuli (Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah) dan Kabupaten Dairi, sedangkan di Sumatera Selatan seluruhnya tumbuhan alami (Jayusman et

al. 1999).

Untuk mendapatkan getah, petani sumatera utara melakukan penyadapan, sedangkan penduduk sumatera selatan memungut getah setelah tanggal dan jatuh dari bekas luka batang akibat gigitan ulat. Getah kemenyan paling sohor ialah produksi Vietnam, Laos dan Myanmar dan hampir seluruhnya diserap industri parfum eropa terutama Prancis. Kemenyan sumatera juga dikenal tetapi eskpornya melalui pulau Jawa.

Menurut Dede (1998), hutan rakyat kemenyan merupakan hutan campuran berbagai jenis pohon tidak seumur, mempunyai pola tanam yang tidak teratur yang menyerupai struktur hutan alam dan dapat dikatakan juga merupakan

agroforestry yang didominasi oleh pohon kemenyan. Yuniandra (1998)

mengatakan bahwa hutan rakyat kemenyan merupakan warisan dari orang tua atau leluhur (nenek moyang). Hutan rakyat kemenyan mempunyai fungsi ekonomis dan ekologis yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat, pengaturan tata air, dan mempertahankan kesuburan tanah.

Secara tradisional pengelolaan hutan rakyat kemenyan oleh petani di Tapanuli Utara meliputi kegiatan penanaman dan pemanenan. Dalam penelitian Sinaga (2009) di Desa Sibaganding, pengelolaan hutan rakyat kemenyan dilakukan dengan cara sangat sederhana yang merupakan tanah warisan keluarga secara turun temurun dari nenek moyang dan dibiarkan tumbuh secara alami, serta hampir tanpa pemeliharaan yang intensif. Upaya pembibitan yang terseleksi atau upaya khusus lainnya untuk menjaga mutu dan produktivitas tanaman masih sangat jarang dilakukan bahkan belum pernah ada. Rajagukguk (2009) dalam penelitiannya di Desa Tangga Batu Barat Kabupaten Tobasa, mengatakan bahwa

tanaman kemenyan ditanam oleh para nenek moyang mereka dengan bibit yang diperoleh dari hutan kemenyan yang terdapat di Dolok Sanggul.

Bibit kemenyan berasal dari sebatang pohon kemenyan yang bijinya jatuh ke tanah dan tumbuh secara alami menjadi anakan. Anakan ini dapat menjadi sumber bibit dengan memilih tanaman yang tumbuh sehat dan normal. Bibit tersebut dicabut bersama akarnya tetapi tidak mengikutsertakan tanahnya. Cara menanam adalah dengan membuat lubang tanam dan ditutup dengan tanah galian, selanjutnya ditandai dengan ajir (Sinaga 2009).

Pemeliharaan kemenyan yang dilakukan petani berupa penyiangan batang dari tumbuhan pengganggu. Menurut Sinaga (2009), petani kemenyan di Desa Sibaganding tidak melakukan kegiatan pemupukan tetapi sekedar pembersihan gulma/rumput yang mengganggu sekitar tanaman kemenyan. Penyiangan dilakukan sebelum dilakukannya penyadapan getah dan daerah yang dibersihkan berupa piringan batang tanaman kemenyan (Rajagukguk 2009). Perawatan terhadap tanaman kemenyan jarang dilakukan, kegiatan yang dilakukan berupa peninjauan ke lokasi hutan tempat tumbuh kemenyan serta melihat ada tidaknya batang yang diserang hama dan penyakit.

Penyadapan (penakikan) merupakan hal yang penting dilakukan oleh petani kemenyan karena berhubungan dengan kualitas getah yang akan dihasilkan (Sinaga 2009). Alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan pemanenan adalah pisau penggaruk (pisau guris/koret), pisau takik (agat panuttuk/agat panugi), pisau panen (agat pangaluak), tali polang/tambang dengan panjang 8-12 m, dua buah tongkat dengan panjang 0.5 m, parang, serta bakul sebagai tempat penampungan getah kemenyan. Menurut Rajagukguk (2009), pemanenan tanaman kemenyan ada dua tahap, yaitu (1) pemanenan getah mata kasar yang dilakukan 6 bulan setelah penyadapan dan (2) panen sisa setelah panen mata kasar, getah sisa keluar dari pohon kemenyan dan dipanen sekitar 3-4 bulan berikutnya yang disebut dengan kemenyan tahir.

2.2 Kemenyan

Kemenyan atau gum benzoin di dalam perdagangan biasa disebut sebagai sumatra benzoin atau gum benjamin. Kemenyan merupakan balsamic resin yang

diperoleh dari hasil pelunakan batang pohon Styrax benzoin Dryand atau Styrax

paralleloneurus Perkins, sedangkan yang dihasilkan dari Styrax tonkinensis

(Pierre) atau kemungkinan juga dari jenis-jenis lain dikenal dengan nama siam benzoin. Styrax berasal dari bahasa Yunani kuno “storax” yaitu nama yang digunakan untuk getah yang berbau harum. Kata “benzoin” berasal dari bahasa Arab, yaitu “ben” yang berarti harum dan “zoa” berarti getah jadi. Benzoin adalah getah yang berbau harum (Clause 1961, diacu dalam Widiyastuti et al. 1995).

Seorang Asisten Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Pematang Siantar bernama Sentot Adi Sasmuko membagi kemenyan sumatera dalam 3 golongan: pertama kemenyan toba (Styrax sumatrana J.J.SM), kedua kemenyan durame

(Styrax benzoin Dryand), dan ketiga kemenyan aek nauli. Pembagian oleh

Sasmuko dinilai sedikit berbeda dengan pembagian yang dibuat petani kemenyan, yaitu haminjon toba, haminjon bulu, haminjon durame dan haminjon dairi. Menurut petani, khusus haminjon toba terbagi lagi menjadi (a) pargotta porak, yakni kemenyan yang getahnya cepat kering dan (b) pargotta mendet, yakni kemenyan yang getahnya lama kering (Zuska 2005).

2.2.1 Manfaat Kemenyan

Menurut catatan sejarah pantai Barus (Fansyur) merupakan pusat perdagangan kemenyan di Sumatera pada masa lampau. Pelabuhan ini terletak di pantai barat pulau Sumatera. Pelaut timur tengah, cina dan india sejak abad pertama telah membawa kapur barus dan kemenyan dari Tapanuli. Komoditi tersebut banyak digunakan sebagai bahan pengawet mummi para raja di Romawi dan Mesir. Pada masa itu komoditi ini termasuk barang mahal yang dijual dengan harga lebih tinggi daripada emas. Secara tradisional masyarakat umumnya menggunakan kemenyan sebagai bahan pembantu dalam kegiatan-kegiatan ritual dan bahan campuran rokok (Sasmuko 2003).

Informasi yang lebih terbaru mengatakan bahwa kemenyan dapat digunakan sebagai bahan pengawet, termasuk pengawet makanan (Zuska 2005). Kemenyan sumatera mengandung senyawa kimia yang terdiri dari asam sinamat bebas (10%), sedikit asam benzoat (2-3%) dan koniferil sinamat, koniferil benzoat bersama sinamil sinamat (70-80%) (Ketaren 1985). Apabila kemenyan tersebut

diolah melalui proses kimia dapat menghasilkan berbagai senyawa seperti asam sinamat, koniferil alkohol, sinamil alkohol, serta asam benzoat, senyawa ini masing-masing memiliki aktivitas dengan kegunaan tersendri.

Kemenyan dari daerah Tapanuli Utara banyak mengandung asam sinamat. Asam sinamat memberikan bau yang spesifik pada kemenyan, sehingga sering digunakan sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik dan farmasi. Menurut Wells dan Billot (1995) diacu dalam Tarigan dan Ginting (2005), sinamil alkohol merupakan bahan dasar dalam pembuatan sinamil asetat yang dapat digunakan sebagai bahan pencampur parfum, baik bahan pewangi (base note) maupun sebagai pengikat (fixative).

Sasmuko (1995) menyatakan bahwa ekstraksi kemenyan menghasilkan beberapa senyawa kimia yang diperlukan oleh industri farmasi, antara lain asam sinamat, asam balsamat, ester aromatis, benzyl benzoat, sodium benzoat, dan benzophenone. Di Eropa, kemenyan dimanfaatkan sebagai bahan campuran pada pemanas ruangan saat musim dingin berlangsung (Sasmuko 2001). Kegunaan dalam bidang farmasi ialah sebagai ekspektoran pada penyakit bronchitis dan sebagai desinfektan pada luka. Berdasarkan uji coba pembuatan varnish, kemenyan menghasilkan varnish yang bermutu tinggi (Edison 1983, diacu dalam Yuniandra 1998).

2.2.2 Kualitas Kemenyan

Yuniandra (1998) menyatakan bahwa kualitas kemenyan yang diperdagangkan di kalangan petani, pedagang, serta pengolah sumatera utara belum ada suatu standar yang menjadi dasar umum yang berlaku untuk semua transaksi pedagang dan eksportir. Pada kalangan petani disamping diketahuinya perbedaan jenis kemenyan toba dan jenis durame, kemenyan dibedakan juga atas produksi pada masa panen besar (getah mata kasar dan mata halus) serta masa panen menurun (getah tahir dan juru). Kemenyan mata berwarna putih sampai kuning keemasan dan ukuran agak besar. Pada masa membersihkan pohon kemenyan diperoleh kemenyan juror yang agak coklat muda hingga coklat tua. Pada musim menakik diperoleh tahir (sisa-sisa).

Di tingkat pedagang dan pengolah, kemenyan yang dibeli pedagang berupa sam-sam, mata, tahir dan jurur, kemenyan disortir dengan memakai ayakan sehingga dapat diatur sesuai dengan mutu yang diinginkan, yaitu: (1) kualitas I, kemenyan mata kasar atau sidungkapi ialah bongkahan kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan dengan rata-rata berdiameter lebih besar dari 2 cm; (2) kualitas II, kemenyan mata halus ialah kemenyan berwarna putih sampai putih kekuning-kuningan berdiameter 1-2 cm; (3) kualitas III, kemenyan tahir, jenis kemenyan yang bercampur dengan kulitnya atau kotoran lainnya, berwarna coklat dan kadang-kadang berbintik-bintik putih atau kuning serta besarnya lebih besar dari ukuran mata halus; (4) kualitas IV, kemenyan jurur atau jarir yang biasanya dicampurkan atau disamakan mutunya dengan jenis tahir dan warnanya merah serta lebih kecil dari mata halus; (5) kualitas V, kemenyan barbar ialah kulit kemenyan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sewaktu melakukan pembersihan, dan (6) kualitas VI, kemenyan abu ialah sisa-sisa berasal dari getah kemenyan dari semua kualitas, bentuk dan warnanya seperti abu kasar.

Kemenyan yang diperdagangkan di dalam negeri telah mengalami penggolongan kualitas baik di tingkat lokal maupun nasional menurut SII. 2044-87. Menurut Sasmuko (1995), kemenyan durame bukan termasuk komoditi utama yang diperdagangkan sehingga kualitas lokal hanya berlaku untuk kemenyan toba. Dalam publikasinya Tarigan dan Ginting (2005) menyatakan bahwa di dunia perdagangan dikenal dua macam mutu kemenyan, yaitu kemenyan sumatera (Sumatera benzoin) dan kemenyan siam (Siam benzoin). Beberapa istilah lain yang menyatakan kualitas kemenyan terdiri atas menyan putih, menyan sesetan, menyan hitam dan lain-lain (Widiyastuti et al. 1995).

Tabel 1 Standar mutu berdasarkan sifat fisis dan kimia kemenyan

No Kualitas Mutu

I II III IV Abu

1 Kadar Asam Balsamat (%) 33,20 32,70 25,30 21,80 20,10 2 Kadar Air (%) 1,56 1,75 2,35 2,19 2,29 3 Kadar Abu (%) 0,99 0,91 1,48 1,44 1,52 4 Kadar Kotoran (%) 2,89 3,44 12,00 11,20 12,50 5 Titik Lunak (°C) 58,90 59,30 64,30 65,70 57,80 Sumber: Sasmuko (1995)

Tabel 2 Standar lokal kualitas kemenyan

No Kualitas Mutu

I II III IV Abu

1 Warna Putih Putih Putih Cokelat Campur

Kekuningan Kekuningan Kemerahan 2 Ukuran (cm) L: 3-4 L: 2-3 L: 1-2 L: 0,5-1 Bentuk kerikil-pasir P: 5-6 P: 3-5 P: 2-3 P: 1-2 Sumber: Sasmuko (1995) 2.3 Biaya Produksi

Menurut Kuswandi (2005), biaya adalah pengorbanan atau nilai sumber ekonomis (economic resources) yang dikeluarkan karena memproduksi atau melakukan sesuatu yang membutuhkan biaya. Biaya ini mengandung dua unsur, yaitu (1) kuantitas sumber daya yang digunakan dan (2) harga tiap unit sumber daya yang telah digunakan. Biaya dinilai sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa (Garrison 1997, diacu dalam Leonard 2008). Pengorbanan tersebut dapat diukur sebagai uang tunai yang dikeluarkan, harta yang dialihkan, jasa yang diberikan, dan sebagainya. Produksi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan proses menciptakan dan menambahkan kegunaan dari suatu barang atau jasa. Untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi meliputi tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian (Assauri 1999, diacu dalam Leonard 2008).

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi (Mulyadi 1990, diacu dalam Nugroho 2002). Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya bahan baku, upah langsung, dan overhead. Biaya dapat dibedakan ke dalam dua jenis berdasarkan dari perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost). Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam suatu unit waktu tertentu, tetapi akan berubah per satuan unitnya jika volume produksi per satuan waktu tertentu berubah. Biaya ini akan terus dikeluarkan walaupun tidak berproduksi, misalnya depresiasi, bunga modal, pajak langsung, gaji karyawan tetap dan lain sebagainya. Biaya variabel adalah biaya yang per satuan unit produksinya tetap, tetapi akan berubah jumlah totalnya jika volume produksi

berubah. Biaya ini tidak diperlukan apabila tidak berproduksi, misalnya upah borongan, bahan baku, pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya.

2.4 Analisis Profitabilitas

Analisis profitabilitas pada dasarnya adalah penelahan untuk menentukan kemampuan suatu proyek dapat dipertanggungjawabkan. Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti penjualan, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Menurut Soekartawi (1986) keuntungan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan total dengan pengeluaran total (biaya produksi). Penerimaan total merupakan hasil perkalian harga produk dengan total produksi periode tertentu.

2.5 Tataniaga Kemenyan

Lembaga tataniaga adalah suatu badan usaha atau individu yang menyelenggarakan tataniaga, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga tataniaga ini muncul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga tataniaga ini adalah menjalankan fungsi-fungsi tataniaga serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga tataniaga ini berupa margin tataniaga.

Menurut Limbong dan Sitorus (1987) penyaluran produk yang dihasilkan oleh produsen tidak dapat dilakukan oleh produsen itu sendiri dikarenakan jarak antara produsen dengan konsumen berjauhan, maka fungsi lembaga tataniaga sangat diharapkan untuk menggerakkan produk dari produsen hingga konsumen. Perantara ini bisa dalam bentuk perorangan, perserikatan ataupun perseroan. Fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas ini akan dilakukan oleh lembaga-lembaga perantara tersebut. Menurut penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) lembaga yang tidak memiliki tetapi menguasai benda, seperti agen perantara atau

makelar; (2) lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi-komoditi pertanian yang diperjualbelikan, seperti pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir dan importir; (3) lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi-komoditi pertanian yang diperjualbelikan, seperti perusahaan-perusahaan penyedia fasilitas-fasilitas transportasi, asuransi pemasaran dan penentu kualitas produk pertanian atau surveyor (Sudiyono 2002, diacu dalam Nurbayuto 2011).

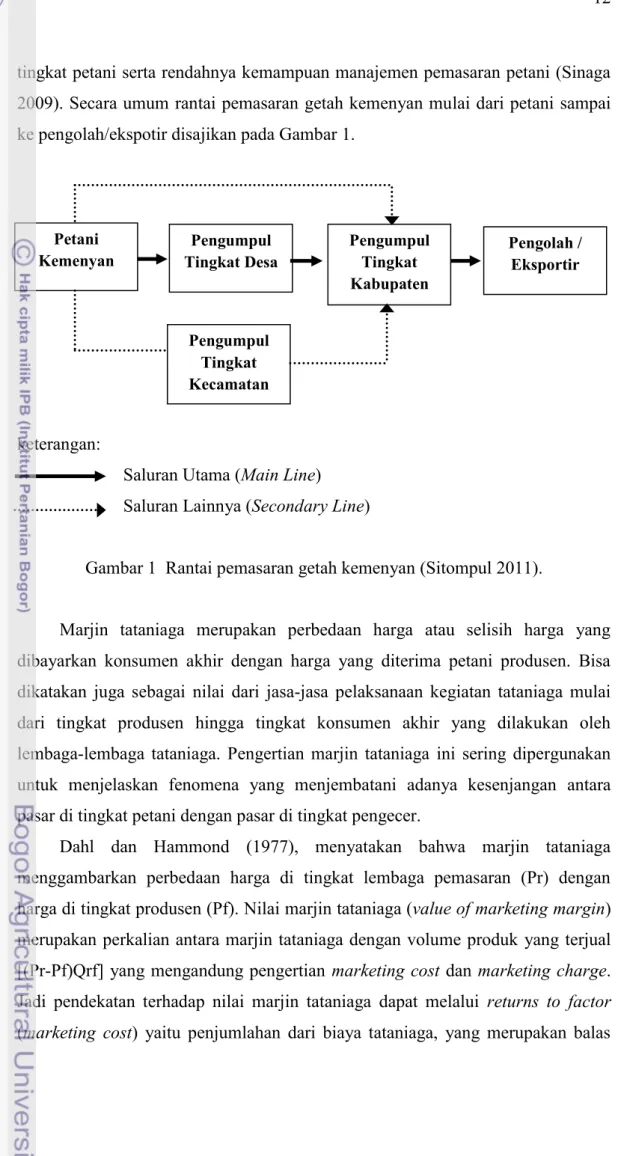

Dahl dan Hammond (1977), menerangkan bahwa tataniaga merupakan serangkaian fungsi yang diperlukan untuk menggerakkan produk mulai dari produsen utama hingga konsumen akhir. Menurut Sitompul (2011) pada umumnya petani menjual getah hasil sadapan langsung kepada pedagang pengumpul tingkat desa. Selain karena faktor biaya transportasi, adanya faktor hubungan kekeluargaan juga menjadi alasan banyak petani menjual langsung ke pengumpul di desa.

Petani menjual kemenyan dengan proses pengolahannya yang masih sangat sederhana (Sinaga 2009). Getah kemenyan yang sudah dikeringkan akan dipasarkan ke Dolok Sanggul dan jika petani yang memiliki hasil panen sedikit maka getah akan dititipkan ke petani lain yang akan pergi ke Dolok Sanggul (Rajagukguk 2009). Harga getah kemenyan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pedagang pengumpul dengan petani. Jika getah kemenyan yang dijual petani bersih, artinya kemenyan diolah terlebih dahulu dan hanya sedikit kotoran yang terdapat pada kemenyan maka harga jualnya semakin mahal.

Sinaga (2009) dalam penelitiannya di Desa Sibaganding mengatakan bahwa pola pemasaran sampai saat ini bersifat tradisional yang hanya melibatkan dua atau tiga pelaku bisnis, sedangkan rantai pemasaran masih kurang teratur. Pola saluran pemasaran getah kemenyan yang mungkin terjadi ialah rantai-rantai pemasaran yang menghubungkan produsen (petani kemenyan) dengan pengolah, diketahui dengan cara mengikuti dan mempelajari perpidahan kemenyan, baik fisik maupun pemilikan dari produsen sampai ke pengolah (Yuniandra 1998).

Posisi tawar petani terhadap harga dalam perdagangan kemenyan sangat rendah sehingga petani menghadapi kesulitan finansial dan akhirnya bergantung pada pedagang perantara. Kesulitan finansial petani disebabkan juga oleh faktor lain, seperti kurangnya akses informasi, tidak berfungsinya lembaga pemasaran di

tingkat petani serta rendahnya kemampuan manajemen pemasaran petani (Sinaga 2009). Secara umum rantai pemasaran getah kemenyan mulai dari petani sampai ke pengolah/ekspotir disajikan pada Gambar 1.

keterangan:

Saluran Utama (Main Line) Saluran Lainnya (Secondary Line)

Gambar 1 Rantai pemasaran getah kemenyan (Sitompul 2011).

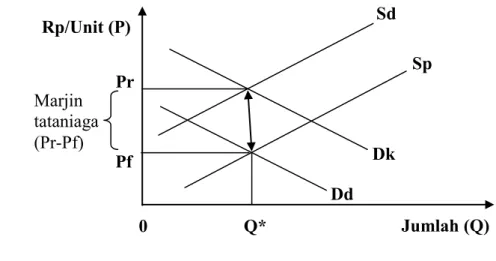

Marjin tataniaga merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang dibayarkan konsumen akhir dengan harga yang diterima petani produsen. Bisa dikatakan juga sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga mulai dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen akhir yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga. Pengertian marjin tataniaga ini sering dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjembatani adanya kesenjangan antara pasar di tingkat petani dengan pasar di tingkat pengecer.

Dahl dan Hammond (1977), menyatakan bahwa marjin tataniaga menggambarkan perbedaan harga di tingkat lembaga pemasaran (Pr) dengan harga di tingkat produsen (Pf). Nilai marjin tataniaga (value of marketing margin) merupakan perkalian antara marjin tataniaga dengan volume produk yang terjual [(Pr-Pf)Qrf] yang mengandung pengertian marketing cost dan marketing charge. Jadi pendekatan terhadap nilai marjin tataniaga dapat melalui returns to factor (marketing cost) yaitu penjumlahan dari biaya tataniaga, yang merupakan balas

Petani Kemenyan Pengumpul Tingkat Desa Pengumpul Tingkat Kecamatan Pengumpul Tingkat Kabupaten Pengolah / Eksportir

jasa terhadap input yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, investasi yang diberikan untuk kelancaran proses tataniaga dengan pendekatan returns to

institution (marketing charge), yaitu pendekatan melalui lembaga-lembaga

tataniaga yang terlibat dalam proses penyaluran atau pengolahan komoditi yang dipasarkan (pedagang, pengolah, grosir, agen dan pengecer).

Setiap lembaga tataniaga melakukan fungsi-fungsi pemasaran dan fungsi yang dilakukan antar lembaga biasanya berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan lembaga lainnya sampai ke tingkat konsumen. Semakin banyak lembaga tataniaga yang terlibat, semakin besar perbedaan harga antara produsen dengan harga di tingkat konsumen. Tinggi rendahnya marjin tataniaga sering digunakan sebagai kriteria untuk penilaian apakah pasar tersebut sudah efisien atau belum, tetapi tinggi rendahnya marjin tataniaga tidak selamanya dapat digunakan sebagai ukuran efisien kegiatan tataniaga. Marjin tataniaga yang rendah tidak otomatis dapat digunakan sebagai ukuran efisien tidaknya pola pemasaran suatu komoditi. Tingginya marjin dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses kegiatan tataniaga, antara lain ketersediaan fasilitas fisik tataniaga berupa pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, resiko kerusakan dan lain-lain (Limbong dan Sitorus 1987).

Efisiensi sistem tataniaga merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu sistem pemasaran. Efisiensi tataniaga dapat tercapai jika sistem tersebut dapat memberikan kepuasan pihak-pihak yang terlibat, yaitu produsen, konsumen akhir dan lembaga-lembaga pemasaran. Limbong dan Sitorus (1987), menerangkan bahwa sistem tataniaga yang seimbang akan tercipta apabila seluruh lembaga tataniaga yang terlibat dalam kegiatan memperoleh kepuasan dengan aktivitas tataniaga tersebut. Terjadinya penurunan biaya input dari pelaksanaan suatu pekerjaan yang dampaknya tanpa mengurangi terhadap kepuasan konsumen akan output barang dan jasa, menunjukan adanya efisiensi. Setiap kegiatan tataniaga memerlukan biaya yang selanjutnya diperhitungkan ke dalam harga produk. Harga produk di tingkat konsumen dinaikkan atau harga ditekan pada tingkat produsen yang dilakukan oleh lembaga tataniaga. Dengan demikian efisiensi tataniaga perlu dilakukan melalui penurunan biaya tataniaga.

keterangan:

Sd : Derived supply (kurva penawaran turunan sama dengan penawaran produk di tingkat pedagang)

Sp : Primary supply (kurva penawaran primer atau penawaran produk di tingkat petani)

Dd : Derived demand (kurva permintaan turunan atau permintaan pedagang) Dk : Primary demand (kurva permintaan primer atau kurva permintaan di

tingkat konsumen akhir)

Pr : Harga di tingkat pedagang pengecer Pf : Harga di tingkat petani

Q* : Jumlah produk di tingkat petani dan pedagang pengecer

Gambar 2 Kurva marjin tataniaga (Hammond dan Dahl 1977).

Efisiensi tataniaga dapat diukur dengan dua cara yaitu efisiensi operasional dan harga. Efisiensi operasional menunjukkan biaya minimum yang dapat dicapai dalam pelaksanaan fungsi dasar pemasaran yaitu pengumpulan, transportasi, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan aktivitas fisik dan fasilitas. Efisiensi harga menunjukan pada kemampuan harga dan tanda-tanda harga untuk penjualan serta memberikan tanda kepada konsumen sebagai panduan dari penggunaan sumber daya produksi dari sisi produksi dan tataniaga serta efisiensi harga menekankan kepada kemampuan dari sistem pemasaran yang sesuai dengan keinginan konsumen (Dahl dan Hammond 1977). Efisiensi operasional biasanya dapat diukur dari marjin pemasaran, analisis farmer’s share, analisis rasio keuntungan atas biaya serta analisis fungsi-fungsi pemasaran, kelembagaan dari

Rp/Unit (P) Marjin tataniaga (Pr-Pf) Sd Sp Dk Dd Jumlah (Q) Pf Pr 0 Q*

analisis S-C-P (structure, conduct and performance). Efisiensi harga biasanya diukur dari korelasi harga untuk komoditi yang sama pada tingkat pasar yang berbeda (Asmarantaka 2009).