II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumberdaya Air

Menurut Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air didefinisikan bahwa sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. Kemudian air didefinisikan sebagai semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air didefinisikan sebagai tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

Hubungan antara sumberdaya air dan perlindungan sumber air didefinisikan pada Bab III tentang Konservasi Sumberdaya Air, Pasal 20 telah diatur dalam 3 ayat, meliputi: (1) bahwa konservasi sumberdaya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan daya fungsi sumberdaya air; (2) bahwa konservasi sumberdaya air harus dilakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai; dan (3) bahwa terkait dengan konservasi sumberdaya air diatas harus menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah. Dengan demikian pengelolaan air (bersih) minum di suatu wilayah harus berkaitan dengan ketersediaan air di hulunya (water availability) yang meliputi kuantitas dan kualitas air (bersih) minum, serta kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah hilirnya, sehingga menurut Loucks (2000) bahwa sistem sumberdaya air diatur untuk memenuhi perubahan terhadap kebutuhan air pada saat ini dan masa depan tanpa terjadi kerusakan lingkungan.

Tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai sepanjang kebijakan dan praktek pengelolaan air tidak terpadu dan berkelanjutan (Loucks 2000; Soenaryo et al. 2005). Pengelolaan air berkelanjutan merefleksikan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan dari prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti dimensi-dimensi yang menyangkut jumlah dan kualitas air, perlindungan sumber air, distribusi air, akses masyarakat untuk memperoleh air, serta nilai manfaat air bagi masyarakat (Lundin et al. 1997).

Keseimbangan ekosistem antara wilayah hulu dan wilayah hilir sebagai suatu neraca lingkungan hidup yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan harus memperoleh perhatian yang sejajar dan selaras baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Perguruan Tinggi (PT) dan masyarakat secara keseluruhan, dan stakeholder terkait lainnya. Kegiatan produksi dan ekonomi di wilayah hulu harus memperhatikan aspek kelestarian dan keselamatan di wilayah hilir, hal ini sejalan dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Pasal 4 yang menyatakan bahwa sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa sumberdaya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu, mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumberdaya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, sedangkan sumberdaya air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa sumberdaya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha. Pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan merupakan pengelolaan air yang bersifat multi dimensional (Flint 2003) yang menyangkut hubungan antara sumberdaya alam, sosial dan sistem ekonomi yang simultan dalam penggunaan dan pengelolaan air.

Kerusakan lingkungan di wilayah hulu merupakan keuntungan ekonomi yang hilang karena adanya biaya yang ditimbulkan atau diperlukan untuk perbaikan pemulihan keadaan seperti semula (alami). Sebaliknya perbaikan kualitas lingkungan merupakan keuntungan ekonomi karena terhindarnya biaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Estimasi nilai kerusakan lingkungan melibatkan penilaian moneter untuk menggambarkan nilai sosial dari perbaikan kondisi lingkungan atau biaya sosial dari kerusakan lingkungan (Pearce et al. 1994). Pengalaman negara-negara Philippina (Francisco 2003; Jensen 2003), Vietnam (Bui et al. 2004) dan Sri Lanka (Kallesoe 2004) telah membuktikan bahwa perbaikan kondisi lingkungan di wilayah hulu DAS sangat menguntungkan bagi pengguna air di wilayah hilir. Untuk itu konservasi adalah hal yang signifikan, karena dengan melakukan konservasi berarti telah berupaya untuk memelihara keberadaan dan keberlanjutan atas keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Menurut Kodoatie et al. (2008) bahwa sumberdaya air dari sisi siklus hidrologi dan sisi wilayah air selalu mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir melalui berbagai situasi dan kondisi antara lain topografi dan kontur tanah, kemiringan, tutupan tanah, dan tata guna lahan; namun pada hakekatnya air tidak dibatasi oleh batas administrasi baik kabupaten atau kota atau provinsi namun oleh batas daerah aliran sungainya (DAS). Air yang mengalir tersebut, umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat dan industri, pertanian dan lainnya. Ketersediaan dan keberadaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan. Sebagai contoh ketika suatu kawasan hutan berubah menjadi daerah permukiman maka kebutuhan air meningkat karena dipakai untuk penduduk di permukiman tersebut namun secara bersamaan ketersediaan air berkurang karena daerah resapan air telah berkurang pula.

Ketika lahan di daerah hulu tata guna lahannya berubah maka terjadi peningkatan debit air permukaan, akibatnya di daerah hilir mendapatkan debit yang berlebih yang dampaknya pada musim hujan terjadi banjir dan tingkat kekeruhan yang meningkat karena telah terjadi erosi aliran (gully

erosion) dan erosi permukaan tanah (surface erosion) sekaligus

menimbulkan sedimentasi pada aliran sungai dan lainnya sampai dengan ke muara sungai sehingga menimbulkan pendangkalan. Akibatnya di laut terjadi akresi yang mempengaruhi longshore transport sediment di pantai. Dampak akresi pantai suatu lokasi adalah gerusan pantai yang dikenal dengan sebutan abrasi di tempat lainnya (Kodoatie et al. 2008), namun sebaliknya pada musim kemarau karena daerah resapan air telah berkurang dan seluruhnya mengalir ke hilir menimbulkan bencana kekeringan yang meningkat pula luasan cakupannya baik itu terjadi di daerah hulu apalagi di daerah hilirnya. Akibatnya sumberdaya air bukan lagi sebagai water for life (air untuk kehidupan), tapi menjadi water and disaster (air dan bencana) untuk itu diperlukan keterpaduan mengatasi banjir dan kelangkaan air tersebut dengan upaya-upaya menyeluruh dan terpadu.

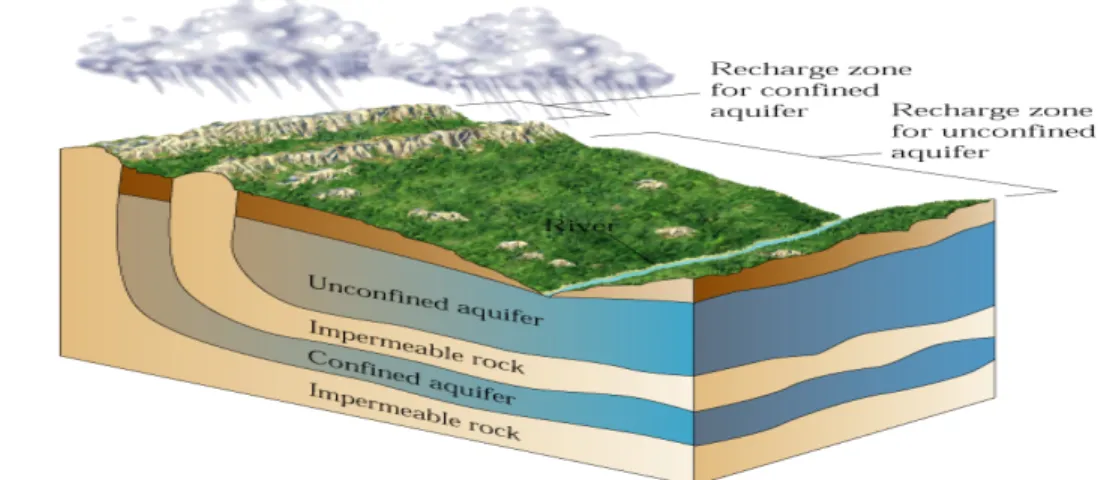

2.2 Daur Hidrologi dan Akuifer

Berdasarkan siklus air atau daur hidrologi, air yang diuapkan oleh matahari dan angin dari laut dan daratan akan terbawa oleh pergerakan udara. Selanjutnya terjadi proses pendinginan yang mengakibatkan uap air akan terkondensasikan menjadi butiran-butiran air yang turun ke bumi sebagai air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian kecil akan diuapkan kembali dan sebagian besar akan mengalir ke permukaan sebagai aliran permukaan (run

off). Air yang meresap ke dalam tanah sebagian akan disimpan dalam

lapisan pembawa air (aquifer) dapat berupa air tanah dangkal atau air tanah bebas maupun air tanah dalam. Air tanah dangkal atau air tanah bebas umumnya akan muncul di daerah-daerah dengan elevasi yang lebih rendah

sebagai mata air ataupun mengalir ke dalam sungai-sungai atau danau yang berada pada arah aliran air tanah dangkal (bebas) tersebut sebagai air permukaan. Aliran air tanah maupun air permukaan pada akhirnya akan kembali ke laut dan membentuk daur hidrologi kembali secara terus-menerus, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Siklus Air dalam Pola Penyebaran Sumber Daya Air di suatu Wilayah

Prinsip peresapan dan pelepasan air tanah mengikuti hukum hidrolika yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, terutama dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat seperti jenis tanah dan batuan, porositas, permeabilitas, kemiringan lereng, dan lainnya. Dalam hal ini, air tanah merupakan air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang mengisi rongga-rongga dalam lapisan geologi atau yang disebut juga sebagai akuifer. Menurut Wilson (1993) bahwa akuifer atau pehantar adalah lapisan pembawa air tanah atau lapisan dalam bumi yang mengandung air. Akuifer ini terdiri dari bahan lepas berupa pasir atau kerikil atau bahan yang mengeras seperti batu pasir atau batu gamping. Batu gamping bersifat nisbi kedap, tetapi dapat larut dalam air, sehingga sering memiliki kekar atau “lorong” yang lebar-lebar yang membuat batuan itu secara keseluruhan serupa dengan batuan sarang yang mempunyai kemampuan untuk memegang air dan bertindak sebagai lapisan pembawa air. Air tanah mempengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan mineral yang berhubungan langsung dengan

air tersebut. Air tanah melarutkan mineral dan formasi mineral dan menyimpannya pada permukaan batuan. Air tanah juga diisi oleh aliran air dari permukaan dan melepaskan ke badan air dan atau sungai, danau yang berada di bawah levelnya.

Pada proses peresapan dan pelepasan air tanah tersebut terdapat dua jenis kondisi air tanah, yaitu: (1) air tanah tak tertekan, dan (2) air tanah tertekan. Air tanah tak tertekan (unconfined aquifer) merupakan air tanah yang umumnya menempati lapisan tanah pada bagian atas atau disebut pula air tanah dangkal atau air tanah bebas. Adapun air tanah tertekan (confined

aquifer) umumnya menempati lapisan yang ada di bawahnya atau disebut

pula sebagai air tanah dalam. Kedua kondisi air tanah tersebut dalam hubungannya dengan siklus air dalam akuifer disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Siklus Air Tanah dalam suatu Akuifer DAS.

Secara garis besar sumber-sumber air yang terdapat pada kawasan penelitian terbagi menjadi: (1) Air Tanah: Air tanah dangkal, air tanah dalam yang termasuk dalam air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air; (2) Mata Air: Air Tanah yang muncul ke permukaan atau tempat air tanah yang keluar sebagai aliran permukaan; dan (3) Air

Permukaan: Sungai, danau atau waduk. Sementara itu potensi air angkasa (air hujan) tercakup dalam pembahasan potensi air permukaan. Artinya air tanah yang terdapat pada permukaan tanah tidak termasuk air laut yang berada di laut maupun di darat.

Keberadaan tentang sumber-sumber air permukaan maupun air tanah telah didefinisikan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana sumber air didefinisikan sebagai wadah air yang terdapat di atas permukaan seperti sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara, serta yang di bawah permukaan termasuk dalam pengertian ini akuifer dan mata air.

2.3 Kebijakan Lingkungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali et al. 1995) bahwa kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik pemerintah, organisasi, lembaga masyarakat, dan lembaga lainnya. Menurut Sanim (2005) kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan (mempengaruhi pertumbuhan) baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Artinya terjadi campur tangan pemerintah baik pusat ataupun daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral (magnitude dan arahnya) maupun lintas sektor dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Mustopadidjaja (1992) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan; Menurut Nurcholis (2007) pengertian kebijakan mempunyai 4 ciri penting, yaitu (1) kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan

masyarakat; (2) kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup; (3) kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana; dan (4) kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Menurut Keban (2004) kebijakan berarti menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Menurut Hogwood dan Gunn (1986) dalam Wahab (2008) kebijakan mempunyai makna: (1) kebijakan sebagai sebuah lebel atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah; (2) kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (3) kebijakan sebagai usulan-usulan khusus; (4) kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah; (5) kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal; (6) kebijakan sebagai program; (7) kebijakan sebagai keluaran; (8) kebijakan sebagai hasil akhir; (9) kebijakan sebagai teori atau model; (10) kebijakan sebagai proses. Berdasarkan definisi kerja, makna kebijakan adalah keputusan suatu organisasi guna mengatasi permasalahan tertentu berupa keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun kelompok sasaran.

Dye (1996) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih atau dikembangkan oleh lembaga atau badan-badan usaha mililk pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah. Berdasarkan pendapat Dye tersebut maka semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Karena itu untuk keberhasilan suatu kebijakan diperlukan suatu perencanaan kebijakan yang benar, sebagaimana dijelaskan Badjuri et

al. 2002 dalam Nurcholis (2007) bahwa pengertian perencanaan kebijakan

publik setidaknya mengandung makna: (1) merupakan proses menentukan dan mengatur persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, (2) merupakan proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah publik, (3) merupakan pengaturan permasalahan umum yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga (organisasi publik atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah) yang sah, dan (4) memiliki dimensi yang luas. Oleh karena itu perencanaan tentang kebijakan publik harus dilaksanakan secara baik, matang, fokus, terarah, dan terorganisir melalui kegiatan analisis kebijakan.

Analisis kebijakan diartikan sebagai suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga memberikan landasan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Dunn (2000) menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu alat yang mensintesiskan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif dan diramalkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan; sehingga analisis kebijakan yang sedang dilaksanakan maka prosedur pengkajiannya meliputi: (a) pemantauan kebijakan, (2) evaluasi kebijakan, (3) ramalan masa depan kebijakan, dan (4) merekomendasikan kebijakan. Dengan demikian pengertian analisis kebijakan, diartikan sebagai analisis terhadap kebijakan publik dan dapat diaplikasikan pada kebijakan lingkungan.

Menurut Sanim 2005 bahwa dalam menetapkan analisis kebijakan lingkungan diperlukan adanya perumusan kebijakan yang prosesnya melalui tahapan input – proses – output dan menghasilkan umpan balik. Pada perumusan input kebijakan perlu diperhatikan hal-hal yang terkait dengan identifikasi masalah, persepsi, perlunya pengorganisasian, tuntutan, dukungan dan keluhan atas suatu masalah yang berkembang. Adapun proses kebijakannya meliputi regulasi, distribusi, redistribusi, kapitalisasi dan nilai-nilai etika. Kemudian menghasilkan output yang faktor-faktornya

berupa aplikasi dalam penegakan hukum, melakukan interpretasi, evaluasi, legitimasi dan melakukan modifikasi atau penyesuaian guna peningkatan efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam Wahab (2008) bahwa analisis kebijakan itu sebagai proses kebijakan yang meliputi tahap-tahap: (1) penyusunan agenda; (2) perumusan kebijakan; (3) implementasi kebijakan; (4) evaluasi kebijakan; (5) perubahan kebijakan; (6) pengakhiran kebijakan dan kembali berulang.

Menurut Djajadiningrat (1997) bahwa analisis kebijakan lingkungan (analysis of environmental policies) harus mempunyai sasaran untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan karena suatu kebijakan lingkungan itu hanya akan relevan jika kebijakan itu ditujukan pada penyebab masalahnya. Menurut Dunn 2000 bahwa dengan adanya analisis kebijakan dapat diharapkan menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal, yaitu: (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya untuk menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

2.4 Jasa Lingkungan dan Kelembagaan Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan diartikan sebagai keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem alami. Misalnya hutan sebagai ekosistem alami selain menyediakan berbagai macam produk kayu juga menyediakan produk non kayu sekaligus juga menjadi reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air yang kemudian melepasnya secara gradual, sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun dengan adanya penebangan pohon yang tidak terkendali pada sistem hutan alami dapat menimbulkan gangguan, terutama dalam siklus air dimana dengan adanya pembabatan hutan dapat

menyebabkan banjir pada saat musim hujan dan menurunnya kualitas air, demikian pula saat musim kemarau terjadi kekurangan (defisit) air yang otomatis berpengaruh terhadap kuantitas dan kualias air yang dapat menimbulkan kerentanan masyarakat hilir dalam kebutuhan dan ketersediaan air bersih atau air minum yang berakibat kualitas hidup terancam dan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Jasa hidrologis hutan tersebut akan terancam seiring dengan meningkatnya laju degradasi; untuk itu diperlukan adanya hubungan hulu-hilir dalam bentuk penyediaan biaya atau dana kompensasi dari pengguna jasa lingkungan di wilayah hilir.

Menurut Opschoor dalam Alikodra (1998) kelembagaan didefinisikan sebagai perilaku baik formal maupun informal termasuk konversi sosial dalam berbagai bentuk organisasi yang berpengaruh terhadap perilaku manusia dan kehidupannya. Perilaku manusia itu sendiri menurut Freeman (1985) harus memperhatikan keadaan atas perilaku yang sebenarnya atau perilaku yang dilihat, perilaku yang bersifat potensi kooperatif, dan adanya potensi perilaku bersifat ancaman persaingan. Dengan memaksimumkan rencana potensi kooperatif dan meminimalkan ancaman persaingan dengan memperhatikan potensi perilaku yang dilihat, maka akan muncul potensi organisasi pada tingkat kelembagaan yang handal dan bersifat strategis.

Kelembagaan diartikan pula sebagai sistem organisasi dan kontrol terhadap keberadaan sumberdaya alam yang didalamnya mengatur pula hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, dimana dalam implementasinya memiliki aturan-aturan (rules) dan kearifan (lokal) yang hidup dalam masyarakat dan yang tertulis dalam peraturan perundangan formal guna memudahkan hubungan kerjasama dalam memperoleh harapannya masing-masing sehingga mengurangi ketidakadilan dalam distribusi sumberdaya. Menurut Egger (1990) kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam seharusnya tetap dipertahankan meskipun teknologi dalam budidaya pertanian dan wanatani (agroforestry) berkembang pesat karena dapat memaksimalkan hasil secara bekelanjutan sejalan dengan

tetap mempertahankan fungsi biologi dasar dari tanah, air, unsur hara dan humus dan mengupayakan adanya keanekaragaman jenis tanaman dan hewan untuk keseimbangan ekologi, stabilitas ekonomi dengan menciptakan varietas dan spesies lokal yang secara sosial mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kelembagaan jasa lingkungan meliputi berbagai komponen, antara lain lembaga formal yang mempunyai fungsi dan peran di bidang lingkungan, organisasi swasta, organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun yang bersifat informal seperti modal sosial, norma dan nilai-nilai sosial termasuk cara berpikir secara politis dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Modal sosial (social capital) mencakup dua aspek yaitu individu (mikro) dan kolektif atau kelompok (makro). Pada tingkat komunitas, maka modal sosial direpresentasikan oleh noma (norms), kepercayaan (trust) dan ikatan sosial (social cohesion). Kekuatan modal sosial pada level komunitas sangat membantu individu anggotanya untuk memperoleh tujuan yang diinginkan (Erickson 1996; Flap 1999; Lin 2001).

Dudwick et al. 2006 menegaskan bahwa modal sosial mencakup multi dimensi yaitu komunitas, jaringan, norma, kepercayaan; sementara itu Lin (2001) menegaskan bahwa modal sosial pada tingkat individu lebih kuat sehingga mudah terukur dibandingkan dengan tingkat komunitas. Keberadaan modal sosial sangat menentukan nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat dan mampu menjamin pengelolaan sumberdaya air secara arif, bijaksana dan berkelanjutan. Karena itu untuk meningkatkan pemahaman antar stakeholders terhadap kompleksitas dan upaya menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air diperlukan komunikasi intensif di setiap tingkatan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Alikodra (2002) menyatakan untuk dapat mengelola lingkungan secara benar perlu pengembangan kapasitas lingkungan (capacity development in environment atau CDE) yang menekankan tiga elemen kunci yaitu organisasi atau institusi (kelembagaan), regulasi dan

sumberdaya manusia (SDM). Elemen-elemen kunci bagi pengembangan kapasitas lingkungan hidup tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat terbentuk kelembagaan jasa lingkungan (capacity building) yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Kelembagaan yang fleksibel dan sederhana adalah sebuah organisasi dengan ciri equality, diversity dan efektif; selain itu diperlukan adanya kemauan dari anggota dalam organisasi tersebut dimana orang-orangnya harus mau belajar secara terus menerus pada semua tingkatan agar menghasilkan kelembagaan yang dapat tumbuh dan berkembang serta maju di masa mendatang (Senge 1995). Sedangkan menurut Alikodra (2002) terkait dengan organisasi atau kelembagaan Pemerintah atau semi Pemerintah di bidang lingkungan harus mampu menerapkan konsep good

environmental governance dicirikan dengan transparan, partisipatif,

akuntabilitas, mampu melakukan penegakan hukum, efektif, efisien dan berkeadilan. Untuk itu diperlukan penyamaan visi dan misi dari semua

stakehoders untuk membangun kelembagaan jasa lingkungan dalam konsep capacity development in payment of environmental services atau

pembangunan kapasitas kelembagaan pembayaran jasa lingkungan.

2.5 Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan

Konsep pembayaran jasa lingkungan (PJL) atau payment for

environmental services (PES) dapat diadopsi dan dikembangkan di

Indonesia, namun perlu merumuskan mekanisme PJL yang dapat diterima semua pihak dan diatur dalam aturan perundang-undangan sehingga mempunyai kepastian hukum untuk melaksanakannya. Pada penelitian ini yang dimaksudkan sebagai pembayaran jasa lingkungan (PJL) didefinisikan sebagai suatu transaksi sukarela atau mengikat secara hukum dimana sebuah jasa lingkungan yang jelas dan dapat teridentifikasi dimanfaatkan (dibeli) oleh para pemanfaat (pembeli) yang diperoleh dari para penyedia jasa lingkungan yang merupakan sebuah pembayaran atas jasa lingkungan

ekosistem yang menginternalisasikan eksternalitas positif dalam penggunaan, pengambilan dan pemanfaatan suatu sumberdaya.

Pengembangan kebijakan PJL dimulai dari kasus-kasus bersifat lokal dengan cara melakukan kajian; terutama bila kajian tersebut berdasarkan pada konsep instrumen ekonomi lingkungan sehingga formulasi instrumen kebijakannya menjadi sesuatu yang signifikan untuk diaplikasikan dalam masyarakat. Hubungan antara jasa lingkungan dan PJL berati terjadinya pemanfaatan atas sumberdaya dimaksud, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dimana disebutkan bahwa: pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

D

alam peraturan pemerintah tersebut dikatakan pula bahwa jasa lingkungan adalah jasa ekosistem alamiah dan sistem budidaya yang manfaatnya dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan manusia.Menurut Panayotou (1994) kasus PJL di beberapa negara, instrumen ekonomi telah banyak diaplikasikan di lapangan dan efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan atas penggunaan sumberdaya alam bagi pembangunan. Panayotou menyebutkan paling tidak ada empat hal utama menyangkut fungsi instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan, yaitu: (1) menginternalisasikan eksternalitas dengan cara mengoreksi kegagalan pasar melalui mekanisme full cost pricing (dalam manajemen SPAM disebut sebagai full cost recovery plus) dimana plusnya mencakup biaya subsidi, biaya lingkungan, dan biaya eksternalitas yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan atau dengan kata lain bahwa full cost pricing (P) terdiri dari marginal (or incremental) production cost (MPC), marginal user

(MEC); (2) mampu mengurangi konflik pembangunan versus lingkungan, bahkan jika dilakukan secara tepat dapat menjadikan pembangunan ekonomi sebagai wahana untuk perlindungan lingkungan dan sebaliknya; (3) instrumen ekonomi berfungsi untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan barang dan jasa dari sumberdaya alam, sehingga tidak menimbulkan

over-consumption atau over-use (atau over-exploitation, misalnya dalam

terminologi over-fishing dan over-cutting) karena pasar, tetapi melalui instrumen ekonomi akan memberikan sinyal yang tepat terhadap penggunaan yang tidak efisien; dan (4) instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai sumber penerimaan (revenue generating) yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumberfdaya alam dan lingkungan.

Rosa et al. (2005) pakar tentang pembayaran jasa lingkungan dari Amerika Tengah mendefinisikannya sebagai kompensasi jasa ekosistem. Menurutnya, ada 4 klasifikasi jasa ekosistem dalam rangka Millenium

Ecosystem Assessment (MEA), yaitu: (1) Jasa Penyediaan (provisioning services): sumber bahan makanan, obat-obatan alamiah, sumberdaya

genetik, kayu bakar, serat, air, dan mineral; (2) Jasa Pengaturan (regulating

services): fungsi manjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air,

kontrol erosi, penjernihan air, pengelolaan sampah, kontrol penyakit manusia, kontrol biologi, dan pengurangan resiko; (3) Jasa Kultural (cultural

services): identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius dan spiritual,

pengetahuan (tradisional dan formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, nilai peninggalan pusaka dan cagar budaya (heritage), dan rekreasi; (4) Jasa Pendukung (supporting services): produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat hendaknya dapat memaknai suatu keadaan yang disediakan oleh ekosistem dan keberadaannya tergantung pada kemampuan ekosistem tersebut dalam menyediakan jasa lingkungan yang diinginkannya.

Pembayaran jasa lingkungan sudah dapat diimplementasikan pada berbagai sumberdaya alam namun perspektifnya beragam. Keberagaman terkait dengan elemen yang terlibat dalam skema pembayaran jasa lingkungan yang perlakuannya beragam pula antara sumberdaya yang satu dengan sumberdaya yang lainnya, antara lain penerapannya pada; (1) jasa air di daerah aliran sungai (DAS), (2) jasa keanekaragaman hayati, (3) jasa

landscape beauty atau keindahan lansekap, dan (4) jasa karbon sequestration. Keberagaman pembayaran jasa lingkungan tersebut juga

berlaku dalam hal level atau tingkatan implementasi dan bahkan pengertian mengenai konsepnya itu sendiri. Negosiasi antar stakeholders adalah entry

point yang penting dalam pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan dimana

sumberdaya tersebut berada. Acuan dari sisi teknis lingkungan dan instrumen ekonomi sangat diperlukan untuk membentuk opini dan sebagai bahan masukan untuk negosiasi, secara filosofis terdapat pada kaidah

Coase Theorem. Artinya penelitian tentang pembayaran jasa lingkungan

tersebut perlu dianalisis dengan sangat mendalam sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal (specific location) yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan pada tingkat kebijakan lokal untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara umum dari berbagai kasus-kasus yang ada guna diimplementasikan di level kebijakan Daerah, Regional dan Nasional tentang mekanisme pembayaran jasa lingkungan sebagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Coase theorem adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Ronald

Coase (1960) yang menyatakan bahwa ”mekanisme pasar dengan sendirinya dapat mendorong terjadinya kondisi sosial optimum tanpa mengerahkan berbagai regulasi”; hal ini dapat terjadi berdasarkan pada konsep property right karena pada dasarnya lingkungan merupakan bagian dari sumberdaya yang bersifat common property yang berarti kepemilikan, pengambilan dan pemanfaatannya merupakan milik bersama, sehingga antara penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat sumberdaya (user)

sama-sama memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.3.

P N R K A S M F Tax (t) B E Z C D G Q

Pemanfaat air minum beroperasi pada Q

n O T Y Q* L (Output) Gambar 2.3 Kondisi Sosial Optimum pada Coase Theorem

n

(Gambar 2.7) untuk memaksimumkan keuntungan, sementara masyarakat mengharapkan kondisi lingkungan yang lebih baik dengan tetap mempertahankan kawasan resapan air. Pertama, masyarakat mempunyai property right, maka berhak untuk tetap mempertahankan kawasan resapan air; diantara keduanya terjadi tawar menawar tentang tingkat eksternalitas yang terjadi, misal pada tingkat output T, maka user memperoleh keuntungan OPRT dan masyarakat kehilangan OZT (OPRT>OZT). Masyarakat belum bersedia menerima, kemudian user menawarkan kompensasi pada output Y, sehingga masyarakat better off dan user masih mempunyai keuntungan bersih OPSY. Pergerakan ini disebut pareto improvement. Kedua, apabila pemanfaat (user) mempunyai property right, dimana user akan menggunakan seluruh haknya pada tingkat produksi Qn. Namun masyarakat keberatan, sehingga terjadi tawar menawar dan bergerak ke L, karena bila tidak bergerak ke L maka masyarakat akan kehilangan LKNQn dan pergerakan terus terjadi, sampai pada akhirnya masyarakat bersedia menerima pembayaran (willingness to accept) dan user bersedia membayar

(willingness to pays) berupa PJL, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dan pemanfaat air minum tidak mengalami kerugian.

Kondisi demikian telah mencapai “kondisi optimum sosial“ pada titik M dan output Q* terjadi secara otomatis karena adanya mekanisme pasar antara penyedia dan pemanfaat jasa air minum yang berjalan secara alamiah dalam menanggulangi eksternalitas. Namun bila pemanfaat air minum di hilir tidak merespon pentingnya PJL untuk konservasi lahan di hulu maka tingkat eksternalitasnya bersifat non optimal, dalam kasus demikian, maka perlunya regulasi atau pengembangan kebijakan PJL dalam pengelolaan air minum untuk mencapai keseimbangan pada tingkat sosial optimum dimana tingkat keseimbangan marginal net privat benefit sama dengan marginal externality cost (MNPB = MEC) sehingga tercapai tingkat optimal dari manfaat sosial bersih masyarakat atas adanya pengambilan dan pemanfaataan air baku untuk keperluan air bersih atau air minum.

Pada kondisi keseimbangan dimana tingkat sosial optimum tercapai permasalahan lingkungan tetap saja terjadi, karena pada dasarnya air baku merupakan bagian dari sumberdaya yang bersifat common property yang berarti kepemilikan, pengambilan dan pemanfaatannya merupakan milik bersama. Untuk itu diperlukan pentingnya solusi Coasian yang mengajukan suatu mekanisme dimana pemanfaat potensial (potential beneficiaries) atas barang publik berupa air bersih bergabung dan mengumpulkannya atas dasar kesediaan membayar untuk menghasilkan barang publik tersebut. Coase menjelaskan bahwa jika biaya transaksi (transaction cost) diantara penerima manfaat potensial cukup murah untuk bertemu, berkumpul dan memutuskan maka produksi barang publik (air minum) akan tersedia secara memadai meskipun didalam kondisi mekanisme pasar yang kompetitif sekalipun. Dengan demikian mekanisme pembayaran jasa lingkungan merupakan solusi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bersifat green product yang menciptakan adanya keseimbangan alami antara penyedia jasa dengan pemanfaat air minum dalam pengertian Coase

2.6 Konsep Willingness to Pay dan Willingness to Accept

Dalam literatur yang terkait dengan teori dan pengukuran surplus konsumen, perkembangan keduanya tumbuh sangat pesat. Konsep teori surplus konsumen pertama kali diperkenalkan oleh Dupuit (1884, 1993) dalam Johansson (2002) yang pada waktu itu, ia sangat perhatian terhadap analisis manfaat-biaya dalam pembangunan. Kemudian dilanjutkan Marshall (1920) dalam Johansson (2002) yang memperkenalkan konsep tersebut bahwa penetapan surplus konsumen menggunakan daerah dibawah kurva permintaan dikurangi dengan pengeluaran uang aktual untuk barang, sekurang-kurangnya itulah interpretasi umum tentang surplus konsumen. Ternyata apa yang dijelaskan Marshall itu sama dengan yang dijelaskan Dupuit dalam teori dan setidaknya pada pengukuran surplus konsumen. Kemudian, dijelaskan bahwa kelebihan dari harga yang akan dibayar lebih dari yang dikehendaki tanpa sesuatu yang ia mampu membayar secara ekonomis dari tingkat pemuasaan surplusnya (Marshall 1920).

Barang publik atau public goods adalah barang jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya; artinya produsen tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi barang tersebut, sedangkan di sisi konsumen, bahwa sekali diproduksi maka produsen tidak mempunyai kendali sama sekali, siapa yang mengkonsumsinya (Fauzi 2006). Barang publik berarti menjelaskan secara spesifik barang yang dibagi dan dimanfaatkan untuk banyak orang pada suatu komunitas. Adapun ciri-ciri barang publik adalah:

a. Non-rivalry (tidak ada ketersaingan) dan non-divisible (tidak habis).

Non rivalry mengandung pengertian bahwa konsumsi seseorang

terhadap barang publik tidak mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Contohnya : Udara.

b. Non-exludable (tidak ada larangan). Arti dari Non-exludable adalah sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Contohnya : Pemandangan Alam.

Pengukuran masing-masing nilai sumber daya dan lingkungan serta perubahan tingkat kualitas lingkungan adalah tahap kritis dalam pembangunan dengan salah satu tujuannya adalah kebijakan lingkungan. Informasi ini sangat esensial dalam menentukan kebijakan manfaat-manfaat lingkungan dalam perbandingannya dengan biaya-biaya lingkungan (CBA atau cost benefit analysis barang publik). Pengukuran nilai lingkungan adalah sangat penting pada pembahasan masalah ekonomi lingkungan, contohnya dalam menentukan: (1) tingkat polusi optimal atau tingkat solusi optimum sosial; (2) konsep kerusakan marginal (marginal damage) dan biaya marginal penurunan kualitas lingkungan (marginal abatement cost); (3) pengukuran nilai dalam analisis biaya-manfaat (CBA); (4) pilihan diantara alternatif-alternatif perbandingan biaya-biaya dan manfaat-manfaat pada setiap pilihan tersebut.

Secara umum nilai dapat didekati dari 2 perspektif, yaitu dari pendekatan ekonomik maupun dalam perspektif ekologi. Pertama, Nilai dari pendekatan ekonomik didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang yang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya, maka secara formal, menurut Fauzi (2006) konsep ini disebut keinginan membayar (willingness to pay atau WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Kedua, dari persfektif ekologis, nilai-nilai ekologis ekosistem dapat diterjemahkan kedalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilainya, seperti yang terjadi pada ekosistem hutan yang mengalami kerusakan lingkungan akibat penebangan ilegal, maka nilai yang hilang akibat degradasi lingkungan bisa diukur dari keinginan seseorang untuk membayar agar lingkungan tersebut kembali ke aslinya atau mendekati aslinya. Sebaliknya kesediaan untuk menerima pembayaran (willingness to accept

atau WTA) dimana masyarakat yang terkena dampak bersedia untuk menerima pembayaran atas penggunaan sumberdaya (air) dari para pengguna atau pemanfaat jasa lingkungan dimaksud berupa imbal jasa lingkungan dimana dana lingkungan tersebut dapat digunakan untuk pemulihan atas degradasi atau kerusakan lingkungan yang terjadi.

Hal yang sama menurut Kahn (1998), beberapa pengertian nilai, antara lain adalah: (1) dalam perspektif konsep antroposentrik (anthropocentric concept), bahwa nilai ditentukan oleh masyarakat dan bukan hukum alam atau pemerintah; (2) Nilai ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk membuat pertimbangan untung rugi (willingness to make

trade-offs), hal ini dapat terlihat baik pada pasar barang, dimana kemauan

membayar masyarakat untuk membuat pertimbangan untung rugi

(trade-offs) direfleksikan kedalam kemauan masyarakat membayar barang dengan

harga uang. Tambahan pengeluaran dari jumlah pengeluaran uang aktual pada barang akan menghasikan total WTP (willingness to pay) untuk jumlah barang tertentu. Pendekatan WTP dapat digunakan untuk menilai jasa lingkungan yang dapat dirasakan oleh konsumen atau kemauan konsumen untuk membayar jasa lingkungannya atau kemauan pemanfaat atau pengguna jasa lingkungan untuk membayar lingkungannya.

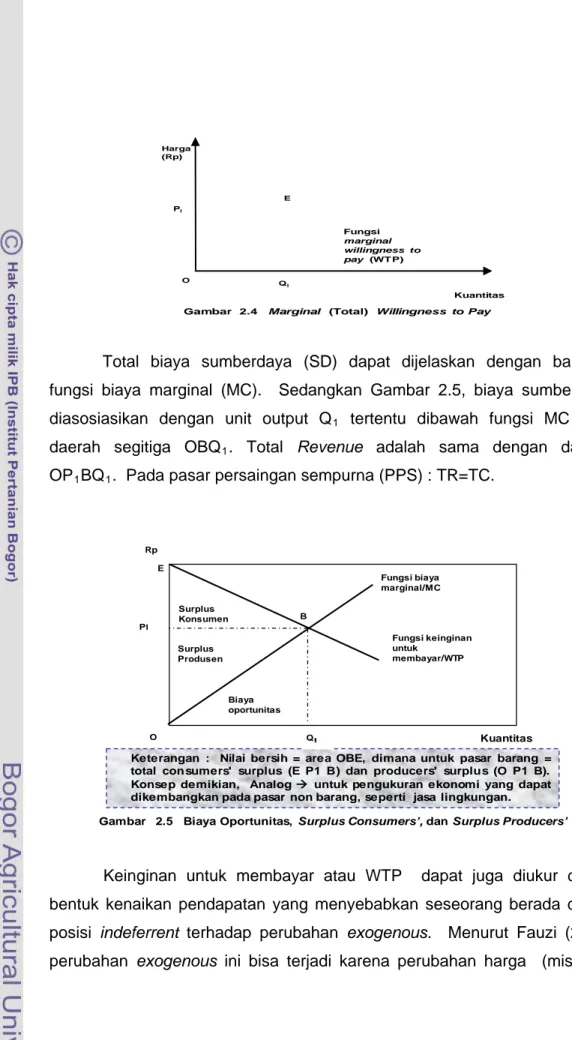

Pada pasar barang, kurva permintaan merepresentasikan fungsi

marginal willingness to pay (WTP). Pada Gambar 2.4, dimana P1

merepresentasikan berapa banyak masyarakat harus membayar untuk tambahan satu unit output (Q) untuk dikonsumsi. Misalnya Total willingness

to pay (WTP) untuk unit Q1 direpresentasikan pada daerah sebesar OQ1EP1.

Gambar 2.4 Marginal (Total) Willingness to Pay Fungsi marginal willingness to pay (WT P) QI PI Harga (Rp) O E Kuantitas

Total biaya sumberdaya (SD) dapat dijelaskan dengan bantuan fungsi biaya marginal (MC). Sedangkan Gambar 2.5, biaya sumberdaya diasosiasikan dengan unit output Q1 tertentu dibawah fungsi MC atau daerah segitiga OBQ1. Total Revenue adalah sama dengan daerah OP1BQ1

Gambar 2.5 Biaya Oportunitas, Surplus Consumers’, dan Surplus Producers’ Keterangan : Nilai bersih = area OBE, dimana untuk pasar barang = total consumers' surplus (E P1 B) dan producers' surplus (O P1 B). Konsep demikian, Analog untuk pengukuran ekonomi yang dapat

dikembangkan pada pasar non barang, seperti jasa lingkungan. Kuantitas Fungsi biaya marginal/MC Fungsi keinginan untuk membayar/WTP Biaya oportunitas Surplus Konsumen Surplus Produsen Q!I O E PI B Rp

. Pada pasar persaingan sempurna (PPS) : TR=TC.

Keinginan untuk membayar atau WTP dapat juga diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi indeferrent terhadap perubahan exogenous. Menurut Fauzi (2006) perubahan exogenous ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya

akibat sumberdaya menjadi langka) atau karena perubahan kualitas sumberdaya. Dengan demikian konsep WTP tersebut terkait erat dengan konsep Compensating Variation (CV) dan Equivalent Variation (EV) dalam teori permintaan. Karenanya WTP dapat juga diartikan sebagai jumlah maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas lingkungan terhadap adanya sesuatu dalam pembangunan. Dengan demikian dalam analisis WTP maka pertanyaan mendasarnya terhadap responden atau masyarakat adalah berapa maksimal responden (masyarakat) bersedia membayar untuk perbaikan kualitas lingkungan?

Dalam kontek CBA barang publik, maka selain pengukuran dengan WTP terdapat sisi lain dari pengukuran nilai ekonomi yaitu dengan melakukan pengukuran willingness to accept (WTA) didefinisikan sebagai jumlah minimum pendapatan seseorang untuk mau menerima penurunan sesuatu; dengan kata lain, berapa minimal seharusnya orang atau responden (masyarakat) membayar resiko sehingga responden tersebut dapat menerima kualitas lingkungan yang rusak? Dalam hal yang praktikal kedua pengukuran nilai ekonomi tersebut dapat digunakan, namun di lapangan pengukuran WTP lebih sering digunakan daripada WTA.

Konsep WTP dan WTA menurut Ahlheim dan Buchholz (siap terbit) diturunkan dari kurva tingkat kesejahteraan Hicksian yang berkaitan dengan pengukuran tentang CV dan EV dan dalam praktik bahwa pengukuran WTP lebih sering digunakan daripada WTA. Hal ini, menurut Fauzi (2006) dikarenakan dalam pengukuran WTA bukanlah pengukuran yang berdasarkan insentif (insentive based) sehingga kurang tepat untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia (behavioural model). Lebih jauh lagi, menurut Garrod dan Willis (1999) serta Hanley dan Spash (1993) dalam Fauzi 2006 menyatakan bahwa meski besaran WTP dan WTA sama, namun selalu terjadi perbedaan pengukuran, dimana umumnya besaran WTA berada pada kisaran dua sampai lima kali lebih besar daripada WTP;

hal ini disebabkan karena faktor: (1) Ketidaksempurnaan dalam rancangan kuesioner dan teknik wawancara; (2) Pengukuran WTA terkait dengan

endowment effect (dampak pemilikan), dimana responden mungkin menolak

untuk memberikan nilai terhadap sumberdaya yang ia miliki. Dengan kata lain, responden bisa saja mengatakan bahwa sumberdaya yang ia miliki tidak bisa tergantikan, sehingga mengakibatkan tingginya harga jual. Fenomena demikian sering juga disebut sebagai loss aversion (menghindari kerugian), dimana seseorang cenderung memberikan nilai yang lebih besar terhadap kerugian; (3) Responden mungkin bersikap cermat terhadap jawaban WTP dengan mempertimbangkan pendapatan ataupun preferensinya.

Dalam hal menggantikan nilai kerugian atau kehilangan (loss) dari barang dan jasa lingkungan terhadap barang dan jasa lainnya adalah mengenai penilaian kompensasi yang lebih tinggi, agar individu dapat menerima kerugian (loss) tersebut. Karena itu, telah menghasilkan perbedaan yang besar antara pengukuran kompensasi (WTA) dengan WTP untuk barang-barang lingkungan. Dalam kontek lain jika dalam pengukuran terdapat tingkat substituabilitas yang tinggi antara barang-barang lingkungan dan barang-barang yang ada di pasar sebagaimana umumnya, maka WTP dan WTA harus dilihat dengan penjustifikasian dalam nilai tertentu. Pendekatan WTA dapat digunakan untuk menilai kemauan produsen atau masyarakat yang menyediakan atau menghasilkan jasa lingkungan untuk menerima pembayaran terhadap jasa lingkungannya. Secara faktual, karena WTP terkait dengan pengukuran CV dan EV maka WTP lebih tepat diukur berdasarkan permintaan Hicksian atau kurva permintaan terkompensasi dimana harga pada daerah dibawah kurva permintaan Hicks relevan untuk pengukuran kompensasi, dengan kata lain di bawah kurva permintaan Marshall atau kurva permintaan biasa yang mengukur terjadi perubahan surplus.

Hanemann (1991) dalam Ahlheim dan Buchholz (siap terbit) memberikan argumentasi bahwa dari hasil analisisnya memperlihatkan bahwa adanya perbedaan WTP dan WTA tidak hanya sekedar sebuah pertanyaan mendasar yang “diakibatkan dari adanya efek pendapatan tetapi

juga disebabkan oleh karena adanya kemungkinan substitusi antara lingkungan dan barang-barang yang diperdagangkan”. Hal ini, tentu saja

adanya perbedaan yang begitu besar antara WTP dan WTA ketika tidak terjadi substitusi untuk suatu lingkungan yang baik kualitasnya yang telah dinilai dan dapat tersedia daripada kasus lainnya dimana dengan mudah ditempatkannya kembali oleh barang-barang lainnya.

Evaluasi terhadap jasa lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air dapat dilakukan, sekalipun hanya sebagian barang dan jasa yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya air dapat diukur nilainya karena langsung diperdagangkan; ternyata terdapat pula beberapa kelemahan dalam pengukuran keinginan untuk membayar (WTP) ini, misalnya pengukuran dalam hal pentingnya kebersihan, keindahan dan kesejukan suatu tempat, ketertiban, dan keaslian alamnya; pertama, sumber daya (air baku) tersebut tidak diperdagangkan sehingga tidak atau sulit diukur atau diketahui nilainya, karena masyarakat tidak membayarnya secara langsung; selain itu; kedua, karena masyarakat tidak familiar dengan cara pembayaran jasa lingkungan seperti itu; ketiga, keinginan membayar mereka juga sulit diketahui. Walaupun demikian, dalam pengukuran nilai sumber daya alam, nilai tersebut tidak selalu harus diperdagangkan untuk mengukur nilai moneternya. Akan tetapi yang diperlukan disini adalah pengukuran seberapa besar kemampuan membayar (purchasing power) masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dari sumber daya air; dalam hal ini dapat diukur dari seberapa besar masyarakat harus diberi kompensasi atas hilangnya barang dan jasa dari sumberdaya dan lingkungan dimaksud.

Secara umum penilaian atas sumberdaya non pasar digolongkan dalam dua kelompok. Pertama, teknik valuasi yang mengandalkan harga implisit dimana WTP dinilai melalui revealed WTP atau keinginan membayar

yang terungkap, contohnya adalah travel cost, hedonic pricing, dan random

utility models. Kedua, teknik valuasi yang didasarkan pada survai dimana

keinginan membayar (WTP) dan kesediaan menerima (WTA) diperoleh langsung dari responden yang langsung diungkapkan secara lisan atau tertulis, contohnya adalah contingent valuation method (CVM) dan discrete

choice method. Pada penelitian ini teknik penilaian yang digunakan adalah

menggunakan pengukuran langsung dimana pendekatan pengukuran atas nilai dari jasa lingkungan dapat diukur secara langsung dengan menanyakan kepada responden (dengan teknik valuasi) mengenai kemauan membayar dan kesediaan menerima terhadap perubahan lingkungan atau kondisi air yang saat ini terjadi penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut Fauzi (2006); Ahlheim dan Buchholz; Kristrom dalam Bergh (2002) dalam melakukan penetapan nilai besaran kompensasi yang diberikan pengguna kepada penyedia jasa lingkungan dalam ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa nilai keuntungan yang diperolehnya tidak mempunyai nilai pasar (non marketable) langsung, sehingga pelaksanaan survainya dilakukan dengan teknik contingent valuation sebagai basis dalam penentuan nilai WTP ataupun WTA untuk menerima kompensasi atas jasa lingkungan yang hilang (Carson dan Mitchell 1993) berupa pembayaran jasa lingkungan. Keadaan demikian dikarenakan barang non-market tersebut bersifat eksternalitas, dimana keuntungan atau manfaat pengelolaan lingkungan atau kerugian dan biaya kerusakan lingkungan berada di luar sistem pasar. Dalam ekonomi lingkungan, menurut Johansson dalam Bergh (2002) bahwa variasi kompensasi atau compensating variation (CV) terjadi pada level kegunaan awal dimana kondisi lingkungan dengan kegunaan dan manfaatnya cenderung masih lebih tinggi, sementara itu untuk variasi ekuivalen atau equivalent variation (EV) yang dievaluasi pada level kegunaaan akhir dimana kegunaannya kondisi lingkungannya cenderung mendekati nilai nol.

Aplikasi ekonomi lingkungan dalam kebijakan perlindungan dan perbaikan lingkungan menghadapi beberapa permasalahan, misalnya sulitnya mengidentifikasi dan mengkuantifikasi jasa lingkungan, sulitnya valuasi keuntungan dan tingginya biaya serta adanya faktor diskonto, termasuk penilaian jasa lingkungan berdasarkan pada kesediaan orang untuk membayar jasa lingkungan yang lebih baik (variasi kompensasi atau CV) dan atau kesediaan menerima pembayaran bila diperoleh jasa lingkungan yang lebih inferior atau lebih buruk (variasi ekuivalen atau EV). Itulah pentingnya pendekatan ekonomi lingkungan dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang lebih adil dan merata dalam kerangka efisiensi dan efektivitas konservasi dan dapat diterima oleh semua

stakeholders dari wilayah hulu-hilir dalam pengelolaan sumber air minum

terpadu yang partisipatif, transparan dan akuntabel dan dikelola secara

co-management antar aktor (stakeholders) yang terlibat. 2.7 Konsep Alokasi Air antara Hulu Hilir

Pada dasarnya dalam memanfaatkan sumberdaya air yang menggunakan instrumen ekonomi akan menghasilkan pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan yang pada akhirnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat baik di wilayah hulu mapun di wilayah hilir. Menurut Burness dan Quirk (1979) dalam Zilberman dan Lipper dalam Bergh (2002) kerangka tentang analisis alokasi sumberdaya air untuk sistem alami yang sesuai hendaknya mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk ilustrasi (Gambar 2.6), teridentifikasi tentang pengguna air yaitu i, dimana i = 1 untuk pengguna yang lebih senior dan kemudian bertambah untuk para pengguna yang lebih yunior. Pada kurva Di oleh pengguna i terhadap permintaan atas air, yang diasumsikan bahwa per unit biaya dari air yang dipakai adalah W0. Kurva tersebut mengilustrasikan adanya kasus tentang 2 (dua) pengguna yang berbeda wilayah dengan kurva Permintaan D1 (W) sebagai kurva permintaan dari

hak pemilik yang senior, dan kurva D1 (W2) + D2 (W)

Harga Air (Rp)

yang menunjukkan kurva Permintaan Agregat dari kedua hak pengguna tersebut.

A W’ C D Wo O A D E G H 1(W) A2 D1(W)+D2(W) (m3

Asumsi lainnya adalah bahwa terdapat 2 (dua) wilayah air yaitu yang wilayah Rendah (hilir) dan yang wilayah Tinggi (hulu). Pada keadaan A’ menunjukkan suplai air pada wilayah yang Rendah dimana dikontruksikan dengan kesamaan dalam kuantitas yang diminta oleh pemilik yang senior pada tingkatan W = W

/tahun) Gambar 2.6 Alokasi Air antar Wilayah Hulu dan Hilir

0 dan kemudian menjadi D1 (W0) = A’; Selanjutnya Xij menunjukkan penggunaan air oleh pengguna i di wilayah tersebut pada tingkat penggunaan alami j. Pada Kurva tersebut menunjukkan dua hal ketika suplai rendah, maka pemegang hak Senior akan menggunakan semua air yang tersedia X1’ = A’ dan yang pengguna Yunior tidak akan menggunakan air dimana X2’ = 0. Ketika suplai air tinggi maka permintaan keduanya mencapai tingkat kepuasan yang diberikan oleh diversi yang sama pada tingkat biaya W0, karenanya X12 = X22 = A’ = (½ x A2). Dengan demikian terjadi konsumer surplus (surplus consumer’s) ketika suplai air rendah sama dengan AW0G dan ketika suplai air tinggi maka surplusnya adalah AW0H.

Perdagangan air yang diikuti pada dasarnya diusulkan dengan tak berbiaya (costless). Dalam kasus demikian maka harga air pada periode suplai air rendah akan menjadi W’ dan kedua pengguna akan mengkonsumsi air (½ x A’) unit air. Surplus ekonomi pada tingkat ini akan sama dengan daerah AW0GD. Transisi pasar akan tidak berpengaruh terhadap outcome pada periode suplai yang tinggi, karena harga pasar pada tingkatan W0. Kemudian perolehan pada saat transisi dari sistem prioritas yang utama tentang perdagangan air terutama pada periode suplai tinggi dan rendah. Riparian adalah individu atau kelompok yang paling dekat dengan sumber air atau yang disebut sebagai komunitas A1 (hulu) dan yang lebih jauh disebut komunitas A2

Pertimbangan dari sisi ekonomi politik atau ekonomi kebijakan mungkin juga mencegah penggunaan dan pemanfaatan pada tingkat keseimbangan supply dan demand air guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kalau terjadi penawaran air, sehingga terjadi penerimaan hasil atas penjualan air, maka hak pemilik senior akan berkurang secara signifikan dan konsekuensinya berubah atas penggunaan airnya terutama dalam pengelolaan sumberdaya air yang berbasis ramah lingkungan (green

product). Sistem pengelolaan dan pemanfaatan air dalam instrumen

ekonomi bekerja berdasarkan pada ekonomi pasar yang akan menciptakan insentif bagi para penyedia jasa air dari para pengguna air dalam kerangka konservasi air, misalnya bila dikaitkan dengan pemanfaatan air untuk sumberdaya di sektor pertanian guna meningkatkan produksi pertanian maupun dalam pengelolaan air minum yang mempertahankan kawasan resapan airnya, sebagai sistem alami yang sesuai dengan manfaat optimum

(hilir). Sebagaimana telah dijelaskan (dalam sistem pemanfaatan sumberdaya air sebagai suatu proses optimalisasi dalam penggunaannya) bahwa alokasi sumberdaya air pada musim kemarau (debit kecil) akan dioptimalkan oleh komunitas hulu dan apabila musim hujan (debit besar) maka air akan dimanfaatkan oleh komunitas hilir, hal demikian sebagaimana yang dimaksud sebagai prior appropriation

sosial (Hartwick dan Olewiler 1986; Shah et al. 1993; Dinar dan Lety 1991 dalam Zilberman dan Lipper dalam Bergh 2002). Untuk itu diperlukan adanya biaya transaksi yang relatif tinggi sebagai konsekuensi adanya

opportunity cost dalam proses transaksi pengambilan dan pemanfaatan

sumberdaya air dari adanya sistem pasar.

Transfer atau alokasi air dalam sistem berbasis pasar menghasilkan dampak atas penggunaan air yang lebih bermanfaat oleh para pengguna air yang dipengaruhi langsung oleh perubahan dalam suplai air sekalipun tidak punya akses ke pasar, dalam hal ini seperti kasus pengguna air permukaan pada sektor parawisata atau untuk rekreasi atau untuk sumber air baku dalam pengembangan SPAM dan pengusahaan air minum (Colby 1990; Gisser dan Johnson 1983 dalam Zilberman dan Lipper dalam Bergh 2002). Namun, jika transaksi biaya lainnya atas sumberdaya air lebih besar dari perolehan dalam penjualan air, akibatnya keberadaan transaksi pasar atas harga air bisa jadi tidak memperbaiki kesejahteraan bagi para penggunanya.

2.8 Konsep Alokasi Air antar Wilayah

Roumaset dan Smith (2001) mengemukakan model alokasi optimal dari penggunaan air minum untuk dua wilayah yang berbeda, dimana satu wilayah berada di hulu dan wilayah lainnya berada di hilir atau keterkaitan antar wilayah, diperlihatkan pada Gambar 2.7 secara substansi telah dijelaskan pada ilustrasi Gambar 2.6, hanya saja dalam penjelasan berikut terdapat signifikansi dalam penawaran air yang bersifat inelatis sempurna.

Jumlah air yang tersedia pada kedua wilayah tersebut digambarkan oleh Kurva S (atau garis AGg) yang bersifat penawaran sangat sempurna (inelastis); sedangkan Kurva D1 dan D2 masing-masing merupakan kurva permintaan air untuk wilayah 1 dan wilayah 2. Adapun kurva D1 + D2 atau Kurva DD adalah kurva permintaan air gabungan dari dua wilayah tersebut. Harga air yang efisien terjadi pada harga P* diperoleh dengan menginterseksikan kurva DD dengan total penawaran kurva S pada titik A.

Titik B dan C merupakan interseksi dari titik A ke harga P* yang masing-masing memotong kurva D2 dan D1 yang menghasilkan G2 dan G1

Harga (Rp)

dimana masing-masing merupakan alokasi optimal air untuk wilayah 2 dan 1.

S P* C B A D1 D2 DD (D1 +D2 O G ) 1 G2 Gg Unit Air (m3 Harga /tahun)

Gambar 2.7 Keterkaitan antar Wilayah dalam Alokasi Air

2.9 Konsep Alokasi Air antara Harga Air dan Kelangkaan

Keadaan sumberdaya air menjadi barang strategis dan penting dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap air minum, untuk itu dalam Kahn (1998) telah membahas hubungan antara harga air dan kelangkaannya, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.8.

(Rp) D3 P 2 D2 P A 1 D1 P B 0 G0 Unit (m3/tahun) Gambar 2.8 Hubungan antara Harga Air dengan Kelangkaan Air

Pada Gambar 2.8 dimana G0 menunjukkan pada keadaan dimana semula air tidak mempunyai harga dimana sejumlah air langsung digunakan dari sungai sehingga pada keadaan seperti ini biaya ekstraksi menjadi nol dengan tingkat kepuasan konsumen pada kurva D1. Kemudian kalau kurva permintaan bergerak ke atas menjadi D2 maka semua permintaan yang ada pada tingkat harga nol tidak memberikan kepuasan, sehingga akan menekan harga bergerak menjadi P1 dan seterusnya pada kondisi kurva permintaan D3 yang mengakibatkan harga meningkat menjadi P2. Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 2.5 tampak dengan terjadinya kelangkaan atas sumberdaya air, mengakibatkan penawaran atas sumberdaya air tersebut menjadi inelastis sempurna, begitu ada permintaan air yang sedikit saja maka harga secara cepat akan bergerak naik keatas, sebagaimana diilustrasikan adanya perubahan harga air dari P0 menjadi P1 dan seterusnya menjadi P2

2.10 Konsep Alokasi Air antara Harga Air dan Kelimpahan

.

Konsep alokasi air dengan keadaan suplai air berlimpah dan permintaan tetap, maka akan terjadi kenaikan atas jumlah air yang diminta atau dikonsumsi, sehingga harga air menjadi turun dari P0 menjadi P1 sebagaimana pada Gambar 2.9 sehingga kebutuhan air bertambah dari G0 menjadi G1. Namun dalam jangka panjang bila pemanfaatan sumberdaya tidak dikelola dengan baik dan benar secara berkelanjutan dengan menggunakan instrumen ekonomi lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan (defisit) air sejumlah G0 – G1. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air dalam jangka panjang dimana air sebagai produk maka pengelolaannya harus ramah lingkungan, sehingga air menjadi komoditas yang bersifat green product berupa air minum yang memenuhi kaidah kesehatan dan sertifikasi halal yang dapat langsung diminum sesuai dengan target (yang regulasinya diatur dalam PP Nomor : 16 Tahun 2005, Pasal 78 ayat (3)) dan memenuhi sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yaitu meningkatnya akses pelayanan penyediaan air mencapai 80

% sebagai cakupan pelayanan pada masyarakat di wilayahnya masing-masing pada tahun 2015 dalam pengelolaan air minum yang berkelanjutan. Harga (Rp.) D P0 P O G 1 0 G1 Unit Air (m3

Dalam enam tahun terakhir, inisiatif pengembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan di Indonesia secara sistematis telah dikembangkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional, seperti : LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), WWF (the World Wildlife Fund), RUPES (Rewarding Upland

Poor for Environmental Service They Provide)-ICRAF (the World Agroforestry Center). Menurut ICRAF (2003) ada sekitar 84 lokasi yang

dipandang sangat potensial sebagai wilayah pengembangan jasa lingkungan di Indonesia baik dalam bentuk biodiversity, watershed protection,

landscape beauty maupun carbon sequestration. Menurut Arifin (2005) di

beberapa tempat ada 6 lokasi sedang melakukan sebuah proses pentingnya mekanisme pembayaran jasa lingkungan, yaitu : di Singkarak, Sumatera Barat; di Setulang, kabupaten Bungo, Jambi; di Malinau, Kalimantan Timur, di Sumberjaya, Lampung, di DAS Cidanau, Banten; di Halimun, Jawa Barat; dan di Rinjani, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

/tahun)

Gambar 2.9 Hubungan antara Harga Air dan Kelimpahan Air

Pada saat ini pembayaran dan imbal jasa lingkungan di Indonesia masih bersifat lokal dengan kasus-kasus yang spesifik lokasi dengan tingkat pelaksanaan yang berbeda, sehingga diperlukan adanya advokasi kebijakan yang diangkat dari pengalaman-pengalaman tingkat lokal tersebut, sehingga peran Pemerintah sangatlah penting dalam proses selanjutnya sebagai suatu kebijakan Nasional dengan tidak mematikan inisiatif lokal, karena ada beberapa diantaranya telah terdapat regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai referensi. Namun sebelum membuat regulasi, pemerintah perlu mempertimbangkan, misalnya perlu adanya pemahaman yang memadai atas pembayaran dan skema imbal jasa lingkungan baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, mencermati peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan regulasi dimaksud karena kemungkinan tumpang tindih peraturan harus dihindarkan, dan regulasi yang fleksibel di tingkat nasional, regional, daerah dan spesifik di tingkat lokal menjadi kesapahaman bersama.

Berdasarkan pada review atas pelaksanaan program jasa lingkungan di Indonesia pada bulan Mei 2005 (Fauzi et al. 2005), kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan pelestarian sumberdaya air belum maksimal karena disebabkan besarnya beban perusahaan untuk mengeluarkan biaya sosial baik resmi maupun tidak. Selain itu karena belum adanya peraturan perundangan yang dapat menekan atau memberi insentif kepada perusahaan untuk lebih aktif dalam menggunakan pembayaran jasa lingkungan sebagai bagian dari kebijakan atau strategi keberlanjutan usahanya. Banyak perusahaan yang menggunakan sumberdaya air sebagai bahan baku beranggapan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk memandang kemiskinan masyarakat di wilayah hulu bukan merupakan kewajiban perusahaan untuk memikirkan dan membantu penyelesaiannya.

Hasil diskusi tentang pembayaran jasa lingkungan diketahui bahwa diperlukan ruang bagi semua pihak untuk menggali dan berbagi pengalaman

serta saling mempelajari. Hal ini berkenaan dengan upaya mengidentifikasi apa saja bentuk kebijakan yang bersifat insentif dan dis-insentif dalam rangka peningkatan pelibatan sektor swasta untuk menerapkan transaksi pembayaran jasa lingkungan (PJL) dalam kerangka pelestarian kawasan DAS. Dalam sambutannya ketika secara resmi membuka lokakarya “Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia”, Riyadi (2005) dalam Fauzi et al. 2005 menyatakan bahwa isu mengenai pembayaran jasa lingkungan di Indonesia sudah cukup lama dikenal, walaupun dalam bahasa yang berbeda misalnya pada zaman Kementrian Lingkungan Hidup dibawah kepemimpinan Emil Salim pada tahun 1980-an, dengan istilah perlunya pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem approach). Dikemukakannya bahwa saat ini sudah banyak terjadi peralihan pemanfaatan lahan kawasan hutan (dan bahkan lahan pertanian) untuk keperluan pemukiman dan industri. Ini terkait dengan pertambahan penduduk Indonesia yang tidak terkendali. Dengan demikian, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan maka pengembangan fungsi penyediaan produksi dan jasa lingkungannya diharapkan untuk searah dengan perwujudan

Millennium Development Goals (MDGs).

Dalam sektor kehutanan, agar manfaat hutan dapat tetap dimanfaatkan dan terjaga bagi kepentingan generasi selanjutnya, maka diperlukan pergeseran paradigma dalam pembangunan kehutanan. Saat ini seringkali hutan hanya dipandang dari sisi fungsi produksi kayu saja, yang menurut penelitian hanya sebesar 7 % dari seluruh hasil hutan (Wulandari 2005). Padahal hasil produksi hutan non-kayu mempunyai potensi sangat besar tetapi sampai saat ini belum optimal pemanfaatannya. Disebutkan oleh Riyadi (2005) dalam Fauzi et al. 2005 bahwa apa yang dilakukan terkait dengan pembayaran dan imbal jasa lingkungan di negara ini masih bersifat parsial. Diperlukan advokasi yang mengarah pada pengembangan kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama. Lebih lanjut diutarakannya, berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang berkelanjutan

(sustainable forest management), ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan terkait dengan pengembangan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, berupa: aspek pemanfaatan keanekaragaman hayati, hasil hutan non-kayu, ekoturisme, dan sumberdaya air. Berbagai inovasi teknis mekanisme pembayaran jasa lingkungan terkait dengan keempat aspek tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kelembagaan dan hukum kebijakan pembayaran jasa lingkungan di Indonesia. Hingga saat ini kerangka kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia belum dapat mengakomodasikan bentuk pendanaan yang bersumber dari pembayaran dan imbal jasa lingkungan. Mengingat keterbatasan sumber dana konvensional, maka mekanisme pembiayaan pembangunan dan investasi yang bersifat hijau ini dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional. Namun pemikiran ini masih sangat awal dan memerlukan pembahasan lebih detail. Tetapi Bappenas sudah mulai mengajukan pemikiran untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif (walaupun jumlahnya masih tidak signifikan).

Pembayaran dan imbal jasa lingkungan juga perlu dipikirkan terkait dengan isu desentralisasi. Suatu kebijakan yang dibuat untuk keperluan kita secara nasional perlu memperhatikan kondisi-kondisi lokal. Kerjasama antar sektor dan antar pusat dan daerah harus terus dikembangkan dan menjadi modal kita bersama.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam (program perlindungan dan konservasi sumber daya alam) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Paragraf 8) terdapat kegiatan perumusan mekanisme pendanaan kegiatan perlindungan terhadap konservasi sumberdaya alam dan penyediaan prasarana bagi sumberdaya air serta mekanisme kompensasi dan imbal jasa lingkungan dalam bentuk pengembangan pembayaran jasa lingkungan dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan di Indonesia.

Keterkaitan upaya pengembangan mekanisme pembayaran dan imbal jasa lingkungan dengan aspek hukum perlu diperhatikan mengingat pelaksanaan mekanisme pembayaran jasa lingkungan sangat erat kaitannya dengan pemahaman status kepemilikan lahan di lokasi proyek, seperti hutan adat, hutan produksi pemerintah, dan lain-lainnya. Khusus untuk hutan produksi dan hutan lindung, dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 telah disebutkan tentang pelaksanaan pembayaran jasa lingkungannya. Sedangkan implementasi pembayaran jasa lingkungan di kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru, baru dalam taraf usulan untuk bisa dimasukan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 dan secara rinci akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Masukan kebijakan ke tingkat nasional sangat diharapkan karena pada saat ini pembayaran dan imbal jasa lingkungan di Indonesia masih bersifat lokal dengan kasus-kasus spesifik lokasi. Untuk itu perlu adanya advokasi kebijakan yang diangkat dari pengalaman-pengalaman tingkat lokal tersebut yang dapat menjadi referensi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional di tingkat regional dan daerah.

Berbagai jenis kegiatan telah dilakukan dalam upaya mewujudkan pelembagaan jasa lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi tingkat kerusakan kawasan daerah aliran sungai. Mulai dari penelitian, pendidikan hingga promosi dan kampanye jasa lingkungan. Namun dari sisi hasil yaitu terwujudnya mekanisme transaksi antara buyer

dan seller boleh dikatakan masih sangat terbatas baik lokasi, nilai dan

jangka waktunya. Sejauh ini, transaksi yang ada baru dalam kasus PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) di Cidanau, Cilegon. Sekalipun dari kasus di lokasi ini disadari bahwa latar belakang transaksinya belum merupakan kesadaran internal perusahaan untuk menjadikan PJL sebagai bagian dari kebijakan usaha melainkan lebih karena tekanan politik, publik dan kewajiban sosial yang tidak mengikat, namun telah dicanangkan kesapahaman dalam membangun kesamaan visi dan misi dalam melakukan

pengelolaan DAS Cidanau secara terintegrasi (integrated management) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) berdasarkan pada konsep one river, one plan dan one management.

Menurut Rahadian (2005) hal penting yang harus menjadi perspektif untuk menjaga keberlanjutan pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau adalah kemampuan Tim Ad Hoc atau kemudian LPJL (Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan) dalam membangun ”pasar jasa lingkungan” di kalangan

buyer DAS Cidanau sebagai modal dasar untuk menjaga keberlanjutan

mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang sedang dibangun dan dikembangkan, disisi lain pembangunan dan pengembangan kelembagaan pengelola jasa lingkungan DAS Cidanau yang sesuai dengan tuntutan buyer maupun seller juga menjadi entry point penting dalam keberlanjutan dan pengembangan jasa lingkungan di DAS Cidanau. Untuk itu peran dan keberanian pemerintah teramat penting terutama dalam merubah dan mengganti paradigma pembangunan yang selama ini dilakukan untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan di DAS Cidanau dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, tidak saja akan menjadi contoh pemanfaat jasa lingkungan dari DAS Cidanau sebagai hubungan hulu hilir baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi juga akan mendorong terbangunnya mekanisme pembangunan yang ramah lingkungan yang memberikan aksesibilitas lebih luas kepada masyarakat untuk menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya dengan membangun keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.

Hubungan hulu hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan merupakan persfektif baru pembangunan terutama dalam membangun keseimbangan ekonomi-ekologi diantara hulu dan hilir melalui hubungan saling menguntungkan dari ketergantungan hilir terhadap kestabilan ekosistem di hulu DAS Cidanau yang dikenal sebagai paradigma pembangunan ecocentrisme. Dalam konsep pembangunan yang ramah lingkungan, maka perubahan-perubahan yang dilakukan tidak saja muncul