(d) (c)

(b) (a)

Gambar 10. Berbagai

kelas penutupan lahan : (a) hutan,

(b) kebun campuran, (c) semak belukar, (d) lahan terbuka 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Penutupan Lahan

Analisis penutupan lahan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perubahan penutupan lahan yang ada di Kota Sintang. Dalam penelitian ini ada dua data Landsat-TM yang digunakan yaitu data Landsat-TM tahun 2001, 2004, 2006 dan 2008, path/row 120/60. Citra landsat ini memiliki resolusi spasial sebesar 30m dan 7 channel spektral.

Klasifikasi citra dilakukan menggunakan pendekatan klasifikasi ‘supervised’ dengan berbasis pada informasi obyek. Pendekatan berbasis obyek merupakan suatu metode klasifikasi citra digital berdasarkan pada pengelompokan spektral yang homogen dari piksel. Informasi dari piksel ini memberikan informasi terhadap obyek yang nyata pada permukaan bumi. Pengelompokan piksel ini disebut sebagai segment citra, yang mengandung beberapa informasi spektral seperti luas, keliling dan kedekatan informasi spektral (neighbourhood relationship). Gabungan dari informasi spektral ini dapat digunakan untuk mengelompokkan tutupan lahan dan jenis vegetasi pada citra satelit. Kegiatan ini dibantu dengan kegiatan pengecekan lapangan (ground check) untuk memperoleh informasi mengenai keadaan tipe-tipe penutupan lahan di areal penelitian sebagai acuan dalam proses klasifikasi. Kelas-kelas penutupan lahan yang digunakan dalam proses klasifikasi citra adalah tubuh air, hutan, kebun campuran, pemukiman, semak belukar dan lahan terbuka.

0 500 1000 1500 2000 2500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 L u a s (h a ) Tahun Tubuh Air Huta n Kebun Ca mpura n Permukima n Sema k Beluka r La ha n Terbuka

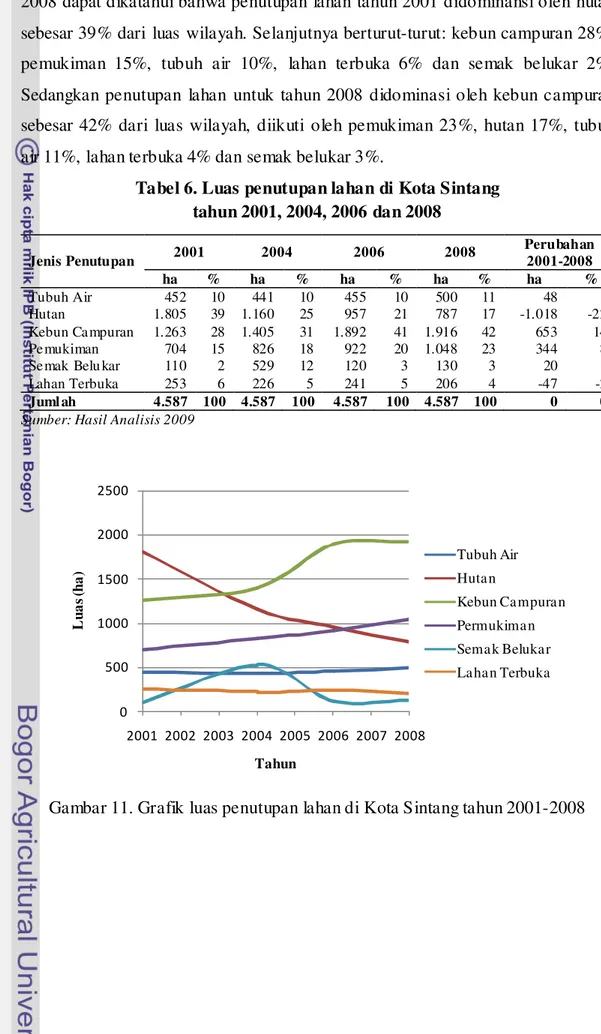

Hasil interpretasi pada citra Landsat pada tahun 2001, 2004, 2006 dan 2008 dapat dikatahui bahwa penutupan lahan tahun 2001 didominansi oleh hutan sebesar 39% dari luas wilayah. Selanjutnya berturut-turut: kebun campuran 28%, pemukiman 15%, tubuh air 10%, lahan terbuka 6% dan semak belukar 2%. Sedangkan penutupan lahan untuk tahun 2008 didominasi oleh kebun campuran sebesar 42% dari luas wilayah, diikuti oleh pemukiman 23%, hutan 17%, tubuh air 11%, lahan terbuka 4% dan semak belukar 3%.

Tabel 6. Luas penutupan lahan di Kota Sintang tahun 2001, 2004, 2006 dan 2008 Jenis Penutupan 2001 2004 2006 2008 Perubahan 2001-2008 ha % ha % ha % ha % ha % Tubuh Air Hutan Kebun Ca mpuran Pe mukiman Se mak Belu kar Lahan Terbuka 452 1.805 1.263 704 110 253 10 39 28 15 2 6 441 1.160 1.405 826 529 226 10 25 31 18 12 5 455 957 1.892 922 120 241 10 21 41 20 3 5 500 787 1.916 1.048 130 206 11 17 42 23 3 4 48 -1.018 653 344 20 -47 1 -22 14 8 1 -2 Juml ah 4.587 100 4.587 100 4.587 100 4.587 100 0 0 Sumber: Hasil Analisis 2009

Tabel 6 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penutupan lahan dari tahun 2001 ke tahun 2008. Masing- masing kelas penutupan lahan ada yang mengalami penurunan luasannya dan ada yang meningkat. Kelas penutupan lahan berupa hutan mengalami penurunan luas sebesar 1.018 ha dan lahan terbuka sebesar 47 ha. Sedangkan kebun campuran mengalami peningkatan luas sebesar 653 ha, pemukiman meningkat sebesar 344 ha dan semak belukar sebesar 20 ha.

Analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan tuntutan akan ruang di kota. Dari Tabel 6 diketahui bahwa pertambahan permukiman sebesar 344 ha dari tahun 2001 hingga tahun 2008. Menurut Yunus (2005) untuk memenuhi tuntutan ini maka terjadi perkembangan keruangan secara spatial centripetal dan centrifugal. Perkembangan spatial centripetal adalah suatu proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan yang terjadi di bagian dalam kota. Proses ini terjadi pada lahan- lahan masih kosong di bagian dalam kota, baik pada lahan yang yang terletak di antara bangunan-bangunan yang sudah ada, maupun pada lahan- lahan terbuka lainnya.

Sedangkan spatial centrifugal yaitu proses bertambahnya ruang kekotaan yang berjalan ke arah luar dari daerah kekotaan yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran kota. Proses ini akan memicu dan memacu pertambahan luas kota. Pergeseran fungsi yang terjadi di kawasan pinggiran menyebabkan lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan hutan, daerah resapan air dan pertanian, berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, industri dan kegiatan usaha non pertanian lainnya.

Proporsi luas terbangun dari tahun 2001 hingga tahun 2008 menunjukkan

pertambahan yang linier dengan persamaan Y = 1,121x − 229 dengan nilai R2 = 0,989. Pada Gambar 12 dapat dilihat grafik proporsi lahan terbangun di

y = 1,121x - 2229, R² = 0,989 0 5 10 15 20 25 2000 2002 2004 2006 2008 2010 P e r se n L u a s T e r b a n g u n Tahun

Gambar 12. Grafik proporsi luas terbangun di Kota Sintang tahun 2001-2008

Perkembangan kota yang cepat dapat menimbulkan banyak masalah. Tingkat populasi tinggi sejalan dengan perkembangan kota yang pesat menyebabkan eksploitasi alam berlebihan, menciptakan ekologi yang tidak sehat. Banyak kota berkembang memiliki berbagai pengalaman mengenai masalah lingkungan seperti penurunan kualitas udara, ketersediaan air bersih, temperatur udara yang tinggi, peningkatan kebisingan, serta tingkat stress yang tinggi dan penurunan rasa kebersamaan dalam komunitas (Atmis, O zden dan Lise, 2007).

Berdasarkan persamaan Y = 1,121x − 229 maka dapat diprediksi pada tahun keberapa luas lahan terbangun di Kota Sintang mencapai batas maksimal, yaitu 60% dari luasan kota. Batasan 60% diambil setelah menyisihkan 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 10% untuk sungai. Hasil perhitungan luas terbangun di Kota Sintang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Prediksi luas terbangun di Kota Sintang Tahun Luas Terbangun

ha % 2010 2020 2030 2040 2042 1.111 1.625 2.139 2.653 2.756 24 35 47 58 60

y = -3,121x + 6283, R² = 0,947 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2002 2004 2006 2008 2010 P e rs e n L u a s H u ta n Tahun

Dari Tabel 7 diketahui bahwa luas maksimal lahan terbangun dicapai pada tahun 2042 dengan luas lahan terbangun seluas 2.756 ha (60% dari luas Kota Sintang). Perkembangan permukiman di Kota Sintang terjadi di pusat kota dan pinggiran sungai. Kota Sintang dilewati oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sintang juga merupakan kota di jalur pelintasan menuju Kota Kapuas Hulu baik dari jalur sungai maupun jalur darat. Keberadaan sungai dan jalan mempengaruhi arah perkembangan pemukiman. Menurut Yunus (2005) jalur transportasi darat maupun sungai yang memanjang telah mengontrol pertumbuhan pemukiman maupun bangunan non pemukiman sedemikian rupa sehingga membentuk konsentrasi bangunan yang sebaran keruangan memanjangnya lebih besar dari pada sebaran melebarnya.

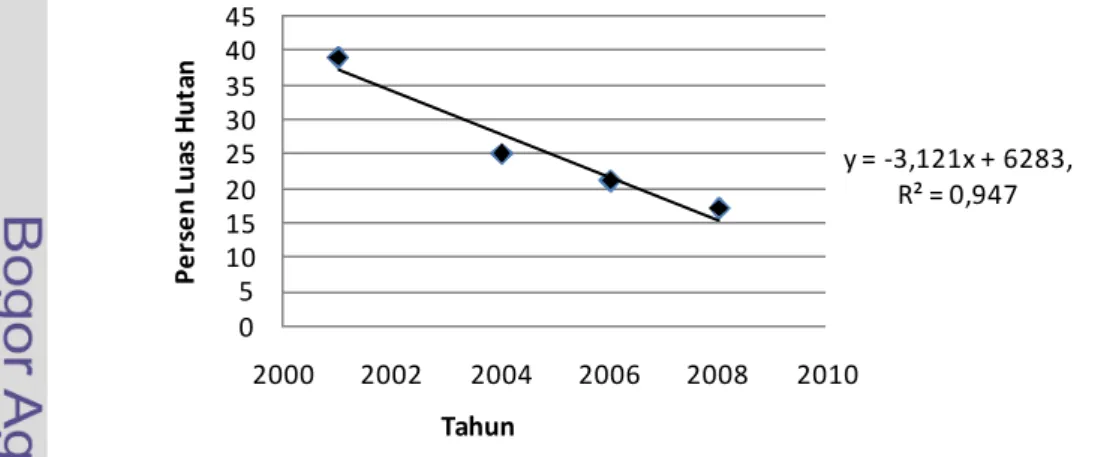

Perubahan luas penutupan lahan dari tahun 2001 hingga tahun 2008 yang mengalami penurunan yang terbesar terjadi pada penutupan hutan yaitu sebesar 1.018 ha. Petani menggunakan sistem pertanian tebang bakar untuk membuka areal penanaman baru, kemudian areal tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman seperti karet, kopi, kakao dan ubi kayu.

Proporsi luas hutan dari tahun 2001 hingga tahun 2008 menunjukkan penurunan yang linier dengan persamaan Y = -3,121x + 6283 dengan nilai R2 = 0,947. Pada Gambar 13 dapat dilihat grafik proporsi lahan hutan di Kota Sintang tahun 2001-2008.

Berdasarkan persamaan penurunan luas hutan yaitu Y = -3,121x + 6283, maka diketahui luas hutan untuk tahun 2011 luas hutan yang tersisa adalah 366 ha dan 213 ha dari luas hutan tersebut adalah Hutan Kota Baning sedangkan sisanya 53 ha adalah hutan yang belum berstatus. Jika tidak melakukan tindakan pengamanan luas hutan yang ada sekarang maka mulai dari tahun 2012 hingga 2029 hutan yang akan tersisa di Kota Sintang adalah 213 ha saja karena hutan ini merupakan Hutan Kota Baning yang telah dilindungi Undang-Undang.

Adanya fenomena semakin berkurangnya hutan karena perluasaan lahan terbangun yang terjadi pada daerah yang mengalami urbanisasi memberikan konsekwensi logis bahwa semakin besar perubahan daerah resapan air menjadi penggunaan perkotaan (non-pertanian) memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah penurunan jumlah dan mutu lingkungan diantaranya penurunan mutu dari keberadaan sumberdaya alam seperti, tanah, tata air dan keanekaragaman hayati. Berkurangnya luasan hutan memberi pengaruh yang buruk terhadap lingkungan. Menurut Alvey (2006) kehilangan hutan berarti juga kehilangan kekayaan biodiversitas terutama tanaman lokal dan fungsi ekologis.

Pembukaan lahan dengan slash-and-burn menyebabkan rusaknya sifat fisik dan k imia tanah yang d iind ikasikan o leh kerapatan limbak (b ulk den sity) tanah tinggi (1 ,30 mg/m3), apalagi jik a d ilak uk an dengan mek anis, stab ilitas agregat tanah rendah (100 ), d an k apasitas tukar k atio n (K TK ) rendah (11,5 cmo l/k g) (Rach man et a l., 199 7 dalam O nrizal, 20 05 ). Ko nd isi ini menyebab kan p eningk atan aliran p ermuk aan dan erosi pada satu sisi, dan menurunkan infiltasi air hujan ke dalam tanah pada sisi yang lain.

Perambahan hutan dilakukan masyarakat dapat disebabkan karena tekanan penduduk sehingga banyak penduduk yang tidak mempunyai lahan. Soemarwoto (2004) menyatakan bahwa kependudukan merupakan penyebab penting kerusakan dan menyusutnya luas hutan.

Gambar 14. Proses pembukaan lahan hutan dengan proses tebang bakar

Faktor lain adalah tidak terjaminnya hak penguasaan lahan oleh para penduduk yang terpaksa membuka lahan hutan sehingga mendorong mereka mencari keuntungan jangka pendek sebanyak-banyaknya (Pemerintah Kabupaten Sintang, 2008).

Pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya bertumpu pada kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan kependudukan sehingga perlu mendapat perhatian secara terintegrasi keseluruh komponen masyarakat, sehingga segala kegiatan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata, akan tetapi lingkungan pun harus terlindungi, dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai daya tampung dan daya dukung untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia.

5.2 Analisis Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam.

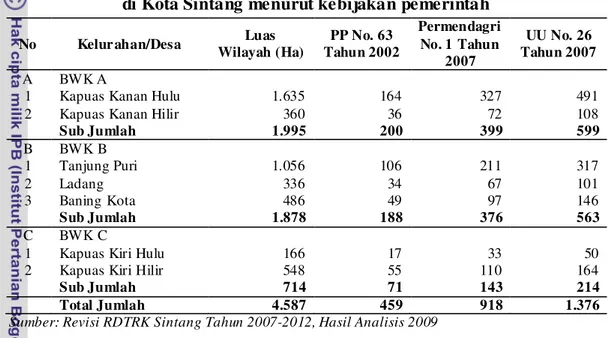

Analisis standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota bertujuan untuk mengetahui berapa luas RTH Hutan Kota yang harus dibangun di Kota Sintang berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

Bentuk RTH yang akan dibangun di sebuah kota harus memperhatikan tujuan pembangunan dan aspek biogeografis kota. Pada penelitian ini bentuk RTH yang akan di bangun di Kota Sintang adalah RTH Hutan Kota, karena tujuan dari pembangunan hutan kota tersebut sebagai pengaman untuk mengkonservasi air atau daerah tangkapan hujan sehingga ketersediaan air Kota Sintang dapat terjaga. Dirjen PU (2006) menyatakan bahwa fungsi perlindungan pada hutan kota memang merupakan bobot nilai tertinggi di dalam kesepakatan assosiasi hutan kota dunia dibandingkan dengan bagian ruang terbuka kota tipe lainnya.

Dicermati dari aspek biogeografis kota, letak kota yang dekat garis khatulistiwa menyebabkan suhu udara di kota Sintang cenderung panas. Tercatat dua tahun terakhir suhu maksimal di Kota Sintang mencapai 33,1oC. Selain itu, dua buah sungai besar yang membelah tepat di tenggah Kota Sintang memberikan pengaruh yang besar terhadap kota. Sinar matahari yang jatuh ke permukaan air akan dipantulkan kembali ke kota. Permukaan air yang luas juga menyebabkan proses penguapan air tinggi sehingga kelembaban udara kota meningkat. Panas dan lembab menyebabkan suasana kota tidak nyaman. Pembangunan hutan kota diharapkan tidak hanya saja sebagai konservasi air dalam tujuan utamanya, namun juga sebagai pencipta rasa nyaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 menyebutkan bahwa alokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa standar kebutuhan hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan, sehingga luas kebutuhan hutan kota di Kota Sintang adalah 459 ha.

Standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2007 diatur pada pasal 9 ayat 1, yaitu luas ideal minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. Sehingga luas total kebutuhan hutan kota di Kota Sintang menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2007 adalah seluas 918 ha.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota diatur pada Pasal 29 Ayat 1, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut maka luas Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota untuk Kota Sintang seluas 1.376 ha.

Tabel 8. Proporsi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota di Kota Sintang menurut kebijakan pemerintah

No Kelur ahan/Desa Luas Wilayah (Ha) PP No. 63 Tahun 2002 Permendagri No. 1 Tahun 2007 UU No. 26 Tahun 2007 A 1 2 BWK A

Kapuas Kanan Hulu Kapuas Kanan Hilir Sub Jumlah 1.635 360 1.995 164 36 200 327 72 399 491 108 599 B 1 2 3 BWK B Tanjung Puri Ladang Baning Kota Sub Jumlah 1.056 336 486 1.878 106 34 49 188 211 67 97 376 317 101 146 563 C 1 2 BWK C

Kapuas Kiri Hulu Kapuas Kiri Hilir Sub Jumlah 166 548 714 17 55 71 33 110 143 50 164 214 Total Jumlah 4.587 459 918 1.376

Sumber: Revisi RDTRK Sintang Tahun 2007-2012, Hasil Analisis 2009

Dari aspek kebijakan diketahui bahwa standar pemerintah tentang luasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota di Perkotaan tidak tetap. Masing- masing peraturan menetapkan luasan yang berbeda. Menurut Endes (2007) beberapa keputusan pemerintah tidak tegas menyatakan luasan hutan kota dapat berubah secara dinamik. Luasan terbesar ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penetapan luasan tersebut bertujuan untuk memenuhi syarat minimal kebutuhan ruang hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.

5.3 Analisis Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang

Dari kajian RTDR Kota Sintang diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki komitmen pengalokasian ruang untuk Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota. Secara umum, tujuan pengembangan tata ruang Kota Sintang dalam RDTRK pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pengembangan Kota Sintang.

2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan secara terpadu

3. Terwujudnya keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia

4. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi kawasan dalam lingkup Kota dan wilayah yang lebih luas.

Pada tingkat Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), rencana penanganan lingkungan diwujudkan dengan penyempurnaan fungsi Hutan Baning, mengalokasikan jalur-jalur hijau pada kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan jalan.

5.3.1 Penyempurnaan Fungsi Hutan Baning

Kondisi Hutan Baning saat ini akan disempurnakan dan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk menanggulangi masalah lingkungan kota (suhu udara, kebisingan, debu, kelembaban udara). Agar lebih memasyarakat fungsi dan peranan hutan kota untuk penanggulangan masalah lingkungan perlu penyebarluasan dan publikasi tentang Baning sebagai hutan Kota Sintang, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta sehingga setiap lapisan masyarakat siap untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan hutan kota.

5.3.2 Jalur Hijau Sempadan Jalan

Kawasan jalur hijau sempadan jalan adalah jalur hijau di sepanjang kanan-kiri jalan terutama jaringan jalan primer, arteri sekunder dan akses utama ke kawasan industri. Jalur hijau ini dikembangkan sebagai areal penanaman berbagai vegetasi termasuk rumput dengan aksen beberapa jenis tanaman hias jenis perdu. Penanaman karet atau kelapa sawit di tepi luar jalur hijau ini akan sangat membantu memberikan kesan ciri khas kawasan Sintang. Sedangkan di sisi dalam dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman peneduh lokal lainnya.

Lebar jalur hijau sempadan jalan ini ditetapkan di dalam RTDR Kota Sintang sebagai berikut:

− Untuk jaringan jalan primer yang menghubungkan Kota Sintang dengan wilayah eksternal, direncanakan jalur hijau selebar 50 meter di setiap sisi jalan dihitung dari batas luar ROW jalan.

− Untuk jaringan jalan internal kota (jaringan sekunder) jalur hijau sempadan jalan ditetapkan 25 meter di setiap sisi jalan arteri sekunder dan 15 meter di setiap sisi jalan kolektor sekunder, dihitung dari batas luar ROW jalan.

Jalur hijau disepanjang jalan tersebut tersebar di semua BWK. Jenis tanaman yang disarankan untuk ditanam sepanjang jalan adalah yang memenuhi kriteria: bertajuk lebar, cabang-cabangnya di atas 2 m, berumur panjang, akarnya tidak merusak pondasi, tidak menggugurkan daun, berdaun dan bertajuk indah. Jalur hijau diarahkan berada di sepanjang koridor MT Haryono, Lintas Melawi dan koridor Tanjung Puri.

5.3.3 Jalur Hijau Sepanjang Sungai

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan, tanah dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Di dalam RDTR Kota Sintang pengelolaan sempadan sungai mengacu kepada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

5.4 Analisis Ketersediaan Air Bersih

Konsumsi air bersih Kota Sintang akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga analisis ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan konsumsi air bersih warga Kota Sintang serta batas kemampuan dalam penyediaan air bersih. Dari hasil analisis juga akan digunakan untuk menghitung luas hutan kota yang harus disediakan agar dapat memenuhi ketersedian air di Kota Sintang.

5.4.1 Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air rumah tangga atau domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari- hari. Kebutuhan air rumah tangga tersebut antara lain:

− Minum − Memasak

− Mandi, cuci, kakus (MCK).

− Lain- lain seperti cuci mobil, menyiram tanaman dan sebagainya.

Untuk memperkirakan jumlah kebutuhan air domestik saat ini dan di masa yang akan datang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan air perkapita. Besarnya konsumsi air dapat mengacu pada berbagai macam standar yang telah dipublikasikan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1998), terdapat tiga kelompok masyarakat berdasarkan konsumsi air, yaitu golongan sederhana dengan konsumsi air per orang 80 liter/hari, golongan menengah dengan konsumsi air per orang 150 liter/hari, dan golongan atas dengan konsumsi air per orang 250 liter/hari. Besarnya jumlah air yang dikonsumsi hanya terbatas pada kebutuhan untuk makan, minum dan MCK.

Untuk mengetahui konsumsi air bersih warga Kota Sintang dilakukan survey dengan menyebarkan kuisioner. Penentuan jumlah sampel dengan metode Simple Random Sampling dengan ukuran sampel 90 rumah tangga sebagai responden. Rekapitulasi hasil perhitungan pemakaian air bersih warga Kota Sintang dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan air bersih per orang warga Kota Sintang adalah 262 liter/hari.

Jumlah penduduk Kota Sintang pada tahun 2007 adalah 50.803 jiwa. Rata-rata pertumbuhan diambil dari kecenderungan pertumbuhan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (tahun 2001 s.d. 2007) yaitu sebesar 3,8%. Untuk memperkirakan jumlah penduduk Kota Sintang menggunakan metode Aritmatik. Hasil proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air Kota Sintang dengan mengasumsikan kebutuhan air per orang 262 liter/hari dan tetap dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Proyeksi kebutuhan air penduduk Kota Sintang hingga tahun 2025

Tahun Jumlah Penduduk

(jiwa) Kebutuhan Air (m3) 2009 2010 2015 2020 2025 54.438 56.256 65.346 74.436 83.526 5.205.906 5.379.761 6.249.038 7.118.315 7.987.591

Sumber: Hasil Analisis 2009

Dari Tabel 9 diketahui bahwa kebutuhan air bersih Kota Sintang pada tahun 2009 sebesar 5.205.906 m3. Kebutuhan air akan terus meningkat sehingga pada tahun 2025 mencapai 7.987.591 m3.

5.4.2 Penyediaan Air Bersih

5.4.2.1 Perusahaan Daerah Air Minum

Penyedian air bersih di Kota Sintang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sintang. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk, PDAM Kota Sintang memiliki tiga instalasi pengolahan air. Air baku yang digunakan adalah air Sungai Kapuas dan air Sungai Melawi dengan kapasitas 121 liter/detik. Jumlah tiga instalasi pengolahan air tersebut disesuaikan dengan tiga Bagian Wilayah Kota yang memang dibatasi oleh aliran Sungai Melawi dan Kapuas dan juga jumlah penduduk tiap BWK.

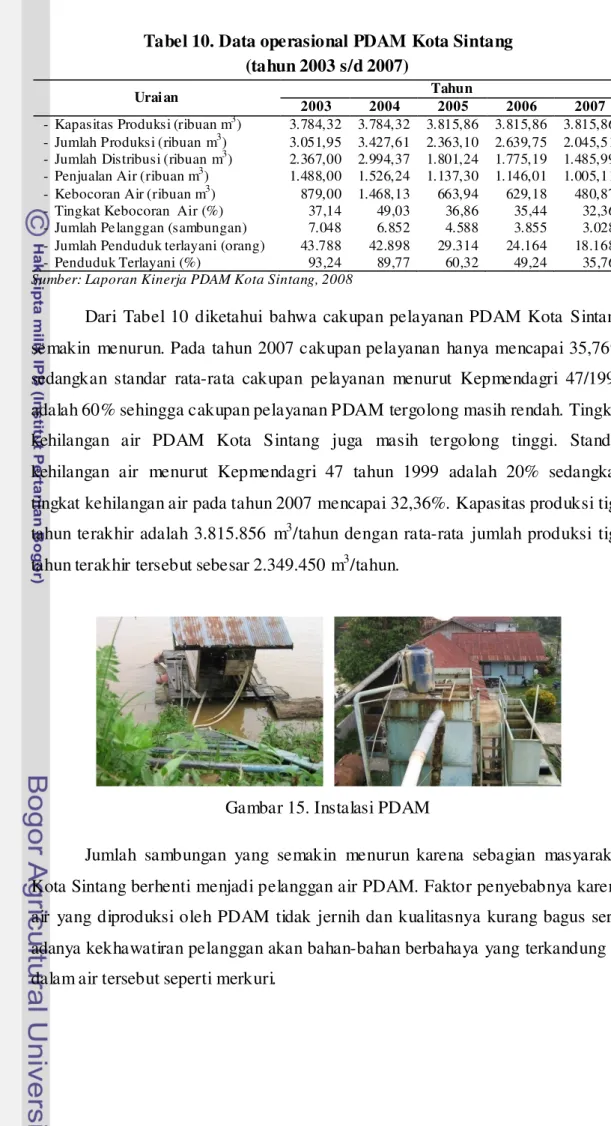

Jumlah sambungan pada tahun 2007 adalah 3.028 sambungan yang dapat melayani sekitar 18.168 orang. Data operasional PDAM Kota Sintang yang meliputi kapasitas produksi, distribusi air, penjualan, kebocoran, jumlah sambungan dan jumlah pelanggan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003-2007) dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Data operasional PDAM Kota Sintang (tahun 2003 s/d 2007)

Urai an Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 - Kapasitas Produksi (ribuan m3)

- Jumlah Produksi (ribuan m3) - Jumlah Distribusi (ribuan m3) - Penjualan Air (ribuan m3) - Kebocoran Air (ribuan m3) - Tingkat Kebocoran Air (%) - Jumlah Pelanggan (sambungan) - Jumlah Penduduk terlayani (orang) - Penduduk Terlayani (%) 3.784,32 3.051,95 2.367,00 1.488,00 879,00 37,14 7.048 43.788 93,24 3.784,32 3.427,61 2.994,37 1.526,24 1.468,13 49,03 6.852 42.898 89,77 3.815,86 2.363,10 1.801,24 1.137,30 663,94 36,86 4.588 29.314 60,32 3.815,86 2.639,75 1.775,19 1.146,01 629,18 35,44 3.855 24.164 49,24 3.815,86 2.045,51 1.485,99 1.005,11 480,87 32,36 3.028 18.168 35,76 Sumber: Laporan Kinerja PDAM Kota Sintang, 2008

Dari Tabel 10 diketahui bahwa cakupan pelayanan PDAM Kota Sintang semakin menurun. Pada tahun 2007 cakupan pelayanan hanya mencapai 35,76% sedangkan standar rata-rata cakupan pelayanan menurut Kepmendagri 47/1999 adalah 60% sehingga cakupan pelayanan PDAM tergolong masih rendah. Tingkat kehilangan air PDAM Kota Sintang juga masih tergolong tinggi. Standar kehilangan air menurut Kepmendagri 47 tahun 1999 adalah 20% sedangkan tingkat kehilangan air pada tahun 2007 mencapai 32,36%. Kapasitas produksi tiga tahun terakhir adalah 3.815.856 m3/tahun dengan rata-rata jumlah produksi tiga tahun terakhir tersebut sebesar 2.349.450 m3/tahun.

Gambar 15. Instalasi PDAM

Jumlah sambungan yang semakin menurun karena sebagian masyarakat Kota Sintang berhenti menjadi pelanggan air PDAM. Faktor penyebabnya karena air yang diproduksi oleh PDAM tidak jernih dan kualitasnya kurang bagus serta adanya kekhawatiran pelanggan akan bahan-bahan berbahaya yang terkandung di dalam air tersebut seperti merkuri.

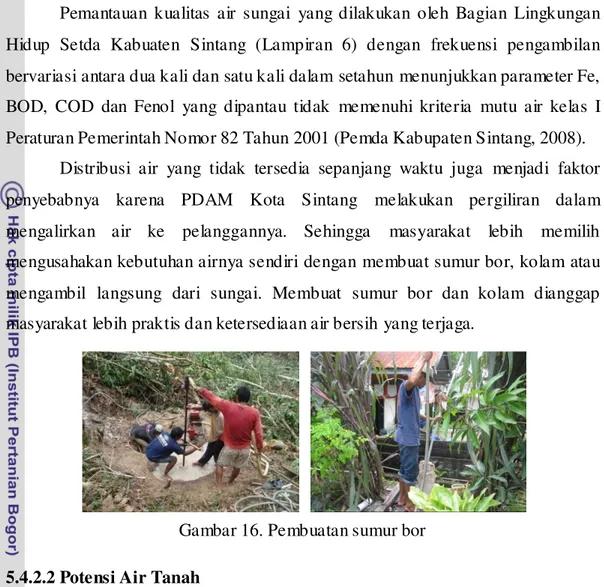

Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabuaten Sintang (Lampiran 6) dengan frekuensi pengambilan bervariasi antara dua kali dan satu kali dalam setahun menunjukkan parameter Fe, BOD, COD dan Fenol yang dipantau tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (Pemda Kabupaten Sintang, 2008).

Distribusi air yang tidak tersedia sepanjang waktu juga menjadi faktor penyebabnya karena PDAM Kota Sintang melakukan pergiliran dalam mengalirkan air ke pelanggannya. Sehingga masyarakat lebih memilih mengusahakan kebutuhan airnya sendiri dengan membuat sumur bor, kolam atau mengambil langsung dari sungai. Membuat sumur bor dan kolam dianggap masyarakat lebih praktis dan ketersediaan air bersih yang terjaga.

Gambar 16. Pembuatan sumur bor

5.4.2.2 Potensi Air Tanah

Jumlah atau ketersedian air sangat berkaitan erat dengan iklim terutama curah hujan dan luas hutan. Kota Sintang merupakan daerah penghujan. Rata-rata perbulan curah hujan di Kota Sintang sebesar 258,4 mm dengan jumlah rata-rata hari hujan per bulan sebanyak 19 hari.

Kota Sintang mempunyai kandungan air tanah yang potensial. Ada dua jenis air tanah di Kota Sintang, yaitu air tanah bebas dan air tanah tertekan. Air tanah bebas adalah air tanah dari akifer yang hanya sebagian terisi air, terletak pada suatu dasar yang kedap air dan mempunyai permukaan bebas. Air tanah tertekan adalah air dari akifer yang sepenuhnya jenuh air, dengan demikian atas dan bawah dibatasi oleh lapisan yang kedap air. Air tanah bebas banyak digunakan rumah tangga sedangkan air tanah tertekan banyak dimanfaatkan oleh perkantoran dan perhotelan.

Hasil pengukuran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum diketahui bahwa potensi air tanah Kota Sintang sebesar 4.279.288 m3/tahun. Hasil uji analisis air tanah yang dilakukan oleh Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Sintang (2008) juga menunjukkan bahwa air tanah di Kota Sintang memenuhi kreteria Kelas I Mutu Air menurut PP Nomor 82 Tahun 2001. Hasil uji analisis air tanah dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.4.2.3 Kemampuan Hutan Menyimpan Air

Sebagian air hujan yang tiba dipermukaan tanah akan masuk ke dalam tanah (infiltrasi). Bagian lain yang merupakan kelebihan akan mengisi lekukan-lekukan permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah-daerah rendah, masuk ke sungai, dan akhirnya ke laut. Sebagian air yang masuk ke dalam tanah sebelum menjadi air bawah tanah keluar kembali segera ke sungai sebagai aliran bawah permukaan (interflow), tetapi sebagian besar akan tersimpan sebagai air bawah tanah (groundwater) yang akan keluar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama sebagai aliran air bawah tanah (groundwater flow). Aliran air sangat tergantung tata guna lahan di permukaan tanah. Adanya hutan dan vegetasi lainnya dapat menyerap dan menampung air di dalam tanah sehingga dapat menambah cadangan air tanah (Kodoatie dan Sjarie. 2008).

Pada umumnya, tumbuhan yang mampu menyimpan air dalam tanah adalah tanaman yang berakar panjang dan berdaun kecil, sehingga dapat memperkecil penguapan dari daun. Proses transpirasi terjadi namun air tidak begitu mudah keluar karena mengalami proses metabolisme tertentu. Sehingga kehilangan air tanah dari tanaman selalu lebih rendah dibandingkan dengan kehilangan air di lahan terbuka.

Kuantitas air yang tersedia dipengaruhi oleh luasan hutan. Tajuk hutan menangkap air hujan sehingga hanya sebagian dari air hujan yang sampai ke tanah dan meresap ke dalamnya. Serasah tumbuhan di lantai hutan menggemburkan tanah sehingga memperbesar laju peresapan air ke dalam tanah. Dampaknya ada dua, yaitu memperbesar suplesi air tanah dan mengurangi laju air aliran yang mengalir dipermukaan tanah.

Hasil penelitian Rauf (2009) membuktikan bahwa lahan hutan secara konvensional telah berperan sebagai penyerap air (water holding) dalam jumlah

-500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 M e te r K u b ik Tahun

yang sangat besar. Kemampuan penyimpanan air ditunjukkan dengan kemampuan infiltrasi hutan tersebut. Hasil pengukuran kemampuan infiltrasi pada hutan di Kota Sintang diketahui sebesar 18 cm/jam. Dengan kemampuan tersebut maka per hektar lahan hutan di Kota Sintang dapat menyimpan air sebesar 1.800 m3.

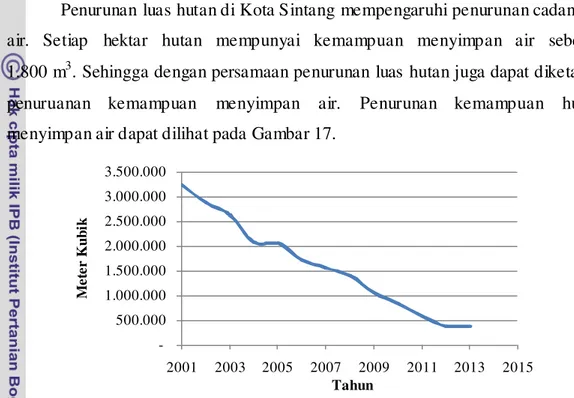

Penurunan luas hutan di Kota Sintang mempengaruhi penurunan cadangan air. Setiap hektar hutan mempunyai kemampuan menyimpan air sebesar 1.800 m3. Sehingga dengan persamaan penurunan luas hutan juga dapat diketahui penuruanan kemampuan menyimpan air. Penurunan kemampuan hutan menyimpan air dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Grafik penurunan kemampuan hutan menyimpan air di Kota Sintang

Pada tahun 2001 luas hutan di Kota Sintang sebesar 1.805 ha, dengan kemampuan per hektar hutan dapat menyimpan air sebesar 1.800 m3 maka pada tahun 2001 kemampuan menyimpan air sebesar 3.249.000 m3. Namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan kemampuan menyimpan air akibat dari luas hutan yang berkurang. Pada tahun 2008 kemampuan menyimpan air sebesar 1.416.600 m3. Sedangkan mulai pada tahun 2012 luas hutan di Kota Sintang akan tetap karena yang tersisa hanya Hutan Kota Baning saja yaitu seluas 213 ha, sehingga kemampuan menyimpan air juga akan tetap yaitu 383.400 m3.

-2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 M e te r K u b ik Tahun Kebutuhan Ketersediaan 5.4.3 Selisih Kebutuhan dan Ketersedian Air Bersih

Untuk melihat kamampuan dalam penyedian air bersih maka dapat dilakukan pembandingan antara jumlah kebutuhan air bersih dengan kemampuan penyediaan air bersih Kota Sintang. Kemampuan penyediaan air bersih sudah mencakup air yang diproduksi PDAM, potensi air tanah dan kemampuan hutan pada kondisi sekarang dalam menyimpan air. Hasil pembandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 18.

Untuk dapat memperkirakan kebutuhan air masyarakat Kota Sintang pada masa yang akan datang, maka perlu diketahui batasan jumlah penduduk di Kota Sintang. Batasan tersebut diketahui dengan memperhitungkan tahun terjadinya batas maksimal laju pertambahan lahan terbangun di Kota Sintang. Berdasarkan

prediksi luas lahan terbangun yang telah dilakukan dengan persamaan Y = 1,121x − 229 (Tabel 7) diketahui bahwa luas terbangun akan mencapai

puncaknya pada tahun 2042. Pada tahun itu pula diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Sintang akan mencapai 114.432 jiwa.

Tabel 11. Kebutuhan dan ketersedian air bersih di Kota Sintang Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan Air (m3) Ketersediaan Air (m3) Selisih (m3) 2010 2019 2020 2025 2030 2040 2042 56.256 72.618 74.436 83.526 92.616 110.796 114.432 5.379.761 6.944.459 7.118.315 7.987.591 8.856.868 10.595.421 10.943.132 7.454.938 7.012.138 7.012.138 7.012.138 7.012.138 7.012.138 7.012.138 2.075.177 67.679 -106.177 -975.453 -1.844.730 -3.583.283 -3.930.994

Sumber: Hasil Analisis 2009

Dari Gambar 18. diketahui bahwa antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih akan mencapai titik keseimbangan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut juga merupakan batas maksimal kota dapat menyediakan air bersih untuk 72.618 warganya. Pada tahun 2019 juga dapat diketahui bahwa luas lahan terbangun sudah mencapai 34% atau 1.573 ha. Sehingga untuk kebutuhan tahun-tahun berikutnya akan terjadi kekurangan air bersih. Pada tahun 2020 akan terjadi kekurangan air sebesar 106.177 m3. Sedangkan tahun 2025, kekurangan air bersih mencapai 975.453 m3.

5.5 Analisis Kebutuhan Hutan Kota

Analisis kebutuhan hutan bertujuan untuk menentukan luas hutan yang harus dibangun dan dijaga untuk menjaga ketersedian air di kota sintang. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan:

ܮܽ = ܲ. ܭሺ1 + ݎ − ܿሻ

௧− ܲܣܯ − ܲܽ ݖ

Analisis ini memerlukan beberapa parameter yang telah dijabarkan pada sub-sub bagian terdahulu yaitu, jumlah penduduk, tingkat konsumsi air per kapita, produksi air PDAM, potensi air tanah, dan kemampuan hutan kota menyimpan air.

Prediksi jumlah penduduk, kebutuhan air bersih dan lahan terbangun di Kota Sintang hingga tahun 2042 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Kebutuhan hutan kota di Kota Sintang Tahun Penduduk Juml ah Konsumsi Air (m3)

Luas Lahan Ter bangun (ha) Ke butuhan Hutan Kota (ha) 2010 2020 2030 2033 2035 2040 2042 56.256 74.436 92.616 98.070 101.706 110.796 114.432 5.379.761 7.118.315 8.856.868 9.378.434 9.726.145 10.595.421 10.943.132 1.111 1.625 2.139 2.293 2.396 2.653 2.756 -1.153 59 1.025 1.315 1.508 1.991 2.184

Dari Tabel 12. diketahui bahwa kebutuhan hutan kota mencapai 1.315 ha atau 30% luas kota pada tahun 2033. Sedangkan pada tahun 2042 kebutuhan hutan kota sudah mencapai 47 % dari luas kota Kota Sintang yaitu 2.184 ha. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa luas terbangun akan mencapai 60 % luas kota pada tahun 2042 sehingga ketersedian lahan untuk kebutuhan hutan kota seluas 2.184 ha di tahun 2042 sangat sulit terpenuhi.

Idealnya Hutan Kota harus luas, namun pada kenyataannya untuk mendapatkan lahan yang luas di kota sangat sulit dan mahal harganya, karena lahan yang ada juga diperlukan untuk memenuhi berbagai kegiatan kota seperti perdagangan, pendidikan, pemukiman dan lain sebagainya yang kesemuanya itu membutuhkan lahan yang luas dan terus meningkat dari tahun ke tahun (Dahlan, 2004).

5.5.1 Potensi Hutan Kota

Tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan kota serta terbatasnya lahan yang tersedia akan mendorong terjadinya perubahan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kota Sintang. Pengembangan Kota Sintang akan meningkatkan nilai ekonomis lahan melebihi nilai sosialnya, sehingga menyebabkan alokasi lahan di perkotaan cenderung untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Sebagai kota yang terus berkembang, pembangunan lahan untuk perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah Kota Sintang akan meningkat sehingga dikhawatirkan kawasan hutan yang berfungsi ekologis sebagai daerah penunjang Kota Sintang akan hilang.

Berdasarkan apek kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diketahui bahwa minimal hutan kota yang harus disediakan di Kota Sintang seluas 1.376 ha. Untuk menjaga dan mengusahakan luas hutan yang lebih besar maka dapat memeperhatikan beberapa potensi yang dimiliki oleh Kota Sintang saat ini.

5.5.1.1 Hutan Kota Baning

Hutan Kota Baning yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 405/Kpts-II/99 pada tanggal 14 Juni 1999 mempunyai luas 213 ha. Kepala Pusat Informasi Kehutanan (2002) menyatakan bahwa untuk menjaga keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan kota, maka setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah membakar hutan kota, merambah, menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa izin pejabat yang berwenang, membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Namun hutan kota dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Kegiatan dimaksud adalah: pariwisata alam, rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta untuk pelestarian plasma nutfah atau budidaya hasil hutan bukan kayu.

Dari hasil survey beberapa upaya pemerintah Kota Sintang dalam menjaga hutan kota Baning adalah dengan membangun pagar pemisah yang mengitari hutan kota Baning. Pembangunan pagar ini dianggap efektif untuk melindungi kawasan dari pembukaan atau perambahan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Pemerintah juga telah membuat jalan berupa gertak kayu untuk menikmati keindahan hutan dan kesegaran udara. Namun pembangunan jalan ini belum rampung karena hanya ada satu rute saja dan kondisi jalan juga sudah mulai rusak.

5.5.1.2 Penetapan Status Hutan yang Tersisa

Hasil analisis citra tahun 2008 menunjukkan bahwa masih tersisa hutan di Kota Sintang seluas 787 ha atau 17%. Setelah dikurangi dengan luas Hutan Kota Baning maka masih tersisa 574 ha hutan alami yang sangat potensial untuk dijadikan Hutan Kota.

Menyadari laju pembukaan hutan yang sangat cepat di Kota Sintang maka pemerintah harus dapat menekannya dengan cara membuat tata ruang yang mengatur kawasan terbangun, budidaya dan kawasan lindung. Potensi hutan alami yang sangat potensial sebesar 574 ha maka yang dapat dilakukan adalah meningkatkan status kawasan tersebut menjadi hutan kota. Keberadaannya sangat strategis karena mengelilingi Kota Sintang sehingga dapat berfungsi juga sebagai buffer kota. Pekerjaan pemerintah menjadi sedikit ringan karena tidak harus membangun hutan dari awal, pemerintah cukup menetapkan kawasan tersebut menjadi hutan kota dan mengawasinya. Dengan meningkatkan status kawasan tersebut menjadi hutan kota diharapkan dapat menjaga dan memenuhi kebutuhan hutan kota untuk menjaga ketersedian air.

Selain berfungsi sebagai penjaga ketersedian air, hutan alami tersebut juga memiliki kelebihan dari sisi ekonomi dan ekologis. Sisi ekonominya, biaya untuk membangun hutan kota menjadi lebih rendah. Sedangkan sisi ekologisnya yaitu memiliki kekayaan spesies dan genetis, struktur pepohonan yang bervariasi, habitat serta komunitas flora dan fauna yang terjaga (Gul, Gezer dan Kane, 2006). 5.5.1.3 Sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi

Kota Sintang dilewati oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Kedua sungai ini memiliki sempadan sungai yang berpotensi sebagai lahan Hutan Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai. Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan.

Kriteria sempadan sungai menurut Pasal 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 adalah sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai. Dengan memanfaatkan sempadan sungai maka diperoleh lahan potensial untuk pembangunan hutan kota seluas 251 ha.

Hutan kota yang berada pada sempadan sungai berfungsi sebagai konservasi air disepanjang sungai dalam menjaga mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Proses inflow-outflow tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah. Komponen vegetasi sungai secara hidrolis berfungsi sebagai retensi alamiah sungai. Dengan demikian, air sungai dapat secara proporsional dihambat lajunya ke hilir. Dampaknya dapat mengurangi banjir dan erosi disepanjang sungai (Anonim, 2007).

5.5.1.4 Sempadan Jalan

Kawasan sempadan jalan adalah jalur hijau di sepanjang kanan-kiri jalan terutama jaringan jalan primer dan arteri sekunder. Jalur sempadan ini dapat digunakan sebagai areal hutan kota yang berfungsi juga sebagai koridor jalan. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang tahun 2006 maka hasil perhitungan pemanfaatan sempadan jalan diperoleh luasan total hutan kota sebesar 273 ha.

Lebar jalur hijau sempadan jalan yang ditetapkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Sintang sebagai berikut:

− Untuk jaringan jalan primer yang menghubungkan Kota Sintang dengan wilayah eksternal, direncanakan jalur hijau selebar 50 meter di setiap sisi jalan dihitung dari batas luar ROW jalan sehingga diperoleh 81 ha lahan yang potensial untuk pembangunan hutan kota.

− Untuk jaringan jalan internal kota (jaringan sekunder) jalur hijau sempadan jalan ditetapkan 25 meter di setiap sisi jalan arteri sekunder, dihitung dari batas luar ROW jalan sehingga diperoleh 192 ha lahan yang potensial untuk pembangunan hutan kota.

5.5.1.5 Lahan Terbuka Bekas Tambang

Kota Sintang terdapat beberapa lokasi seperti di Kapuas Kanan Hulu, Baning Kota dan Tanjung Puri. Bekas kegiatan penambangan emas tersebut sudah ditinggalkan. Keberadaan lahan ini sangat potensial untuk dikelola pemerintah agar dapat dikembalikan fungsinya menjadi hutan. Luas total lahan bekas penambangan emas tersebut adalah 205 ha.

Total luas hutan kota yang dapat disediakan baik yang sudah ada maupun berupa lahan potensial yang dapat dibangun menjadi hutan kota dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Potensi hutan kota di Kota Sintang

No Potensi Lahan Luas Lahan

ha Persen 1 2 3 4 5

Hutan Kota Baning

Hutan alami Sempadan sungai Sempadan jalan Lahan bekas tambang

213 574 251 273 205 5 13 5 6 4 Total 1.516 33

Luas Kota Sintang 4.587 ha Sumber: Hasil Analisis 2009

Dari Tabel 13 diketahui bahwa luas hutan kota yang dapat disediakan sekitar 1.516 ha (33%). Sesuai dengan UU No. 26. Tahun 2007, kuota 30% dapat terpenuhi. Luas hutan kota seluas 1.516 ha dapat menambah persediaan air kota sebesar 2.728.800 m3 sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan air 101.706 jiwa di tahun 2035. Sedangkan diperkirakan penduduk Kota Sintang akan terus bertambah dan akan mencapai puncaknya sekitar 114.432 jiwa pada tahun 2042. Tentunya dengan hanya mengandalkan hutan kota untuk pemenuhan kebutuhan air hingga tahun 2042 tidak bisa mencukupi.

Selain melakukan penambahan luas hutan kota, pemerintah juga harus melakukan tindakan lainnya seperti usaha menurunkan angka pertambahan penduduk serta melakukan perbaikan pengolahan air bersih sehingga tekanan penduduk terhadap pemanfaatan air tanah dalam jumlah besar dapat dikurangi. Pembangunan hutan kota bukan satu-satunya cara dalam mengatasi masalah ketersedian air di Kota Sintang namun dengan mengalokasikan hutan kota dari sekarang merupakan suatu tindakan preventif terhadap masalah lingkungan lainnya yang akan timbul seperti pencemaran udara, kebutuhan oksigen dan tempat melepas lelah bagi masyarakat Kota Sintang. Hal ini sangat perlu karena Kota Sintang akan terus mengalami perkembangan.

Usaha yang dapat dilakukan selain membangun hutan kota adalah dengan menurunkan angka pertambahan penduduk lebih kecil dari 3,8%. Pemerintah Daerah Kota Sintang dapat mempromosikan dan menggiatkan program Keluarga Berencana sehingga peningkatan jumlah penduduk kota dapat dikendalikan. Kemampuan kota menyediakan air bersih bagi warganya sesuai dengan perencanaan adalah sebanyak 101.706 jiwa, sedangkan saat ini penduduk Kota Sintang diperkirakan 53.960 jiwa. Jika program ini berhasil maka rentang pemenuhan kebutuhan air bersih dapat diperpanjang.

Pemerintah dapat melakukan perbaikan jaringan untuk memperkecil tingkat kebocoran. Meningkatan produksi air bersih karena dari kapasitas total produksi PDAM saat ini berkisar 3.815.856 m3/tahun, namun produksi air hanya 2.349.450 m3/tahun. Meningkatkan waktu pengaliran air menjadi 24 jam sehari. Dengan meningkatnya pelayanan PDAM maka dapat memperkecil penggunaan air tanah oleh masyarakat.

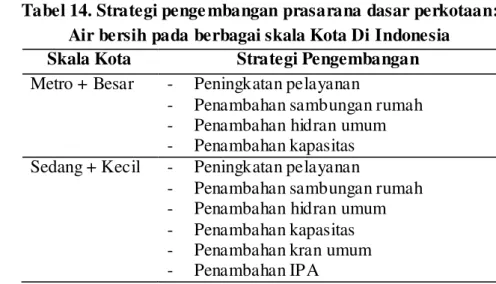

Pengembangan infrastruktur air bersih di Sintang dapat dikembangkan dari konsep dan pendekatan yang telah digariskan oleh Ditjen Perkotaan dan Perdesan Departemen Pekerjaan Umum untuk penyediaan prasarana dasar perkotaan seperti terlihat pada Tabel 14. dibawah ini.

Tabel 14. Strategi penge mbangan prasarana dasar perkotaan: Air bersih pada berbagai skala Kota Di Indonesia

Skala Kota Strategi Pengembangan

Metro + Besar - Peningkatan pelayanan

- Penambahan sambungan rumah - Penambahan hidran umum - Penambahan kapasitas

Sedang + Kecil - Peningkatan pelayanan

- Penambahan sambungan rumah - Penambahan hidran umum - Penambahan kapasitas - Penambahan kran umum - Penambahan IPA

Sumber: Ditjen Perk otaan dan Perdesaan Dep. Pek erjaan Umum

Dengan melihat pada arahan diatas, maka untuk Kota Sintang yang termasuk dalam kategori kota kecil mengarah menjadi kota sedang (dalam artian ukuran penduduk), konsep yang digunakan untuk pengembangan prasarana dasar air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan pelayanan

2. Penambahan sambungan rumah, kran dan hidran umum 3. Penambahan IPA

Untuk mengatasi kelangkaan sumber air dan kurangnya air bersih (terutama saat musim kemarau), strategi yang perlu ditempuh yaitu :

1. Pencarian atau penelusuran sumber air yang baru (non sungai) untuk menambah kapasitas produksi sumber air yang ada

2. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih seperti perluasan daya jangkau pipa air bersih agar dapat menjangkau seluruh kawasan

3. Pemeliharaan dan operasi instalasi air bersih oleh PDAM untuk meminimalisasi kebocoran

5.5.2 Tipe Hutan Kota

Hutan kota yang akan dibangun di Kota Sintang diarahkan ke hutan kota berstruktur banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari pepohonan, semak, liana, epifit, rumput dan jenis tanaman penutup tanah lainnya. Hutan kota berstruktur banyak paling efektif untuk menanggulangi masalah lingkungan kota (Irwan, 2005).

Menurut Onrizal (2005) hutan yang me milik i tajuk berlap is dapat mengurangi daya hancur butiran hujan sehingga laju erosi akan dapat diminimalisir. Demikian juga halnya dengan keberadaan tumbuhan bawah dan serasah serta humus yang akan semak in memperb esar kemamp uan hutan dalam menahan air. O leh karena itu, kandungan air tanah pada hutan akan besar dan akan dikeluarkan secara perlahan-lahan pada musim kemarau.

Sedangkan tipe-tipe hutan kota yang dapat dibangun disesuaikan dengan kondisi lahan yang berpotensi sebagai hutan kota. Tipe-tipe hutan kota menurut Dahlan (2007) adalah:

5.5.2.1 Tipe Pemukiman

Hutan Kota di daerah pemukiman dapat berupa taman dengan komposisi tanaman pepohonan yang tinggi yang dikombinasikan dengan semak dan rerumputan. Hutan Kota yang dibangun di daerah pemukiman juga dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, penahan angin, dan peredam kebisingan.

Gambar 20. Hutan kota yang berada di pemukiman (Sumber Dirjen PU, 2006)

5.5.2.2 Tipe Perlindungan

Kota Sintang merupakan kota di tepian dua buah sungai besar. Bangunan yang ada disepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Melawi merupakan kios-kios berjualan yang sifatnya semi permanen dan tidak tertata rapi sehingga dengan pembangunan hutan kota di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dapat memberikan keuntungan yaitu meningkatkan keindahan kota dan menghindarkan area kota dari bahaya erosi serta tanah longsor pada tebing sungai.

Gambar 21. Hutan kota di sempadan sungai

5.5.2.3 Tipe Pengaman

Hutan Kota tipe pengaman berbentuk jalur hijau di sepanjang tepi jalan. Selain berfungsi sebagai daerah tangkapan air juga berfungsi sebagai penahan kendaraan yang keluar. Hutan kota disepanjang jalur jalan akan membentuk koridor sehingga menurut Grey dan Deneke (1978) dalam disain penanaman pohon tepi jalan, fungsi- fungsi estetik dan prinsip-prinsip seni seperti urutan, pengulangan, ritme, kesatuan, penekanan, dan skala adalah dasar dari disain tanaman tepi jalan yang baik. Demikian juga bentuk, ukuran, tekstur dan warna.

Suatu jalan harus memberi kesan yang menyenangkan dari setiap pergerakan, dimana akan berguna yang menyenangkan bagi pemakai jalan jika terdapat keharmonisan dan kesatuan dengan karakteristik lanskap yang ada sehingga fungsional secara fisik dan visual (Simonds, 1983). Tanaman pada lanskap jalan memiliki peran yang cukup besar. Carpenter, Walker and Lanphear (1975) mengemukakan bahwa kehadiran tanaman di lingkungan perkotaan memberikan suasana alami. Daun-daun hijau tanaman dengan berbagai tekstur dan bayangan yang ditimbulkan oleh pohon menghadirkan kelembutan serta

kesegaran pada areal beraspal. Tanaman juga dapat menetralkan suasana akibat temperatur yang tinggi, polusi udara serta suasana bising.

Pedoman umum dalam mengkomposisikan tanaman untuk memberi kesan estetika yang menarik adalah: (1) tanaman disajikan secara massal, (2) disusun secara kontinyu dan linier di sepanjang jalan, (3) menggunakan berbagai variasi bentuk tajuk, warna dan ukuran daun, (4) kombinasi antara penutup tanah, perdu dan pohon, (5) memberi vocal point atau kontras, dan (6) menggunakan display tanaman khusus pada tempat-tempat tertentu (Deirjen PU, 1996).

Gambar 22. Hutan kota sebagai jalur pengaman jalan

5.5.2.4 Tipe Pelestarian Plasma Nutfah

Hutan konservasi mengandung tujuan untuk mencegah kerusakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya alam. Bentuk Hutan Kota yang memenuhi kriteria ini adalah taman hutan raya. Ada dua sasaran pembangunan Hutan Kota untuk pelestarian plasma nutfah, yaitu :

1. Sebagai koleksi plasma nutfah, khususnya pengembangan vegetasi secara ex-situ.

2. Sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan vegetasi.

Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. O leh karena itu, plasma nutfah perlu terus dilestarikan dan dikembangkan bersama untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.

Hutan kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah tanah air kita. Kawasan hutan kota dapat dipandang sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena pada areal ini dapat dilestarikan flora dan fauna secara exsitu. Hutan kota yang dibangun di Kota Sintang selain berfungsi sebagai penjaga ketersediaan air juga dapat diarahkan kepada penyediaan habitat burung dan satwa lainnya.

5.5.2.5 Tipe Rekreasi dan Keindahan

Rekreasi pada kawasan hutan kota bertujuan menyegarkan kembali kondisi yang jenuh dengan kegiatan rutin melalui sajian alam yang indah, segar, dan penuh ketenangan. Hutan kota yang dibangun diharapkan juga sebagai tempat masyarakat mengenal alam dan fungsinya sehingga dapat membentuk masyarakat yang menghargai lingkungan.

5.5.3 Jenis Tanaman

Jenis tanaman tergantung pada fungsi tanaman dan lokasi dimana tanaman tersebut dapat ditanam. Tanaman yang dipergunakan adalah dari kelompok pohon, perdu, semak dan penutup tanah. Menurut Dahlan (1992) pemilihan jenis tanaman untuk perkotaan harus memenuhi kriteria:

1. Faktor edafis yang terdiri dari kecocokan jenis tanah dan pH.

2. Faktor estetika terdiri dari bentuk daun, bunga, buah, percabangan dan tajuk. 3. Faktor iklim yang terdiri dari suhu dan kelembaban.

4. Faktor silvikultur yang terdiri dari benih, bibit dan pemeliharaan.

Jenis tanaman yang digunakan dalam pembangunan hutan kota di Kota Sintang dipilih jenis tanaman yang mempunyai kemampuan meningkatkan kandungan air tanah. Jenis tanaman tersebut dicirikan dengan sistem perakaran tanaman yang dalam dan menyebar serta menghasilkan banyak serasah yang akan berubah menjadi humus sehingga memperbesar jumlah pori tanah. Karena humus bersifat lebih higroskopis dengan kemampuan menyerap air yang besar. Maka kadar air tanah hutan akan meningkat. Sistem perakaran dan serasahnya dapat memperbesar porositas tanah, sehingga air hujan banyak yang masuk ke dalam tanah sebagai air infiltrasi dan hanya sedikit yang menjadi air limpasan. Jika hujan lebat terjadi, maka air hujan akan turun masuk meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam menjadi air infiltrasi dan air tanah.

Tanaman mempunyai daya evapotranspirasi yang rendah. Jenis tanaman ini mempunyai ciri berdaun kecil dan memiliki lapisan lilin pada daunnya. Menurut Manan (1976) dalam Dahlan (1992) tanaman yang mempunyai daya evapotranspirasi yang rendah antara lain: cemara laut (Casuarina equisetifolia), Ficus elastica, karet (Hevea brasiliensis), manggis (Garcinia mangostana), bungur (Lagerstroemia speciosa), Fragraea fragrans dan kelapa (Cocos nucifera).

Penggunaan jenis tanaman lokal untuk pembangunan hutan kota lebih diutamakan karena jenis tanaman lokal memiliki keuntungan yaitu telah beradaptasi dengan kondisi agroklimat Kota Sintang, penggunaan tanaman lokal juga berarti telah melakukan pelestarian plasma nutfah serta tanaman lokal memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan sebagai ciri khas Kota Sintang. Beberapa jenis tanaman lokal di Kota Sintang adalah: ramin (Gonystilus bancanus sp), jelutung (Diera lawii), resam (Glyhenis linearis), rengas (Gluta renghas sp), medang (Litsea firma sp), mentibu (Dacty locladusstenos), perepat (Cambreto carpus rotundatus), bintangor (Callophyllum inophylum), pulai (Alstonia schoolaris), dan kempilik (Quercus sp).