Januari - Juni Tahun 9 No. 1 Daftar Isi

DAFTAR ISI i

SUSUNAN REDAKSI ii

Pengaruh Media dan Opini Publik dalam Kebijakan Operasi Militer Rusia pada Perang Russia-Georgia 2008

Muhammad Ahalla Tsauro ... 1-14

Kajian Humaniter Rumah Tahan Gempa Bantuan INGO (International Non-Gov-ernmental Organization) Kasus Rumah Dome Nglepen Baru, Yogyakarta

Nadia Farabi ... 15-30 Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia tahun 2004

Reza Akbar Felayati ... 31-48

Hubungan Asimteris Tiongkok dan Korea Utara dalam Isu Nuklir Korea Utara Tahun 2013

Alfionita Rizky P. et al ... 49-66

ASEAN’s Role in Mitigating the Risks of Rohingya Radicalization

Naufal Armia Arifin ... 67-80

Kebutuhan Uni Eropa terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer

Probo Darono Yakti ... 81-98

Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Aus-tralia

Taruna Rastra Sakti ... 99-114

Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon

Kartika Yustika Mandala Putri ... 115-136

Analisis Kebijakan War on Drugs Amerika Serikat di Kolombia

Cintya Aryadevi S. ... 137-152

Ambivalensi Implementasi Neo-Ottomanisme dalam Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Israel (2009-2014)

Andraina Ary Fericandra ...153-172

PARA PENULIS 173-174

Diterbitkan Oleh Cakra Studi Global Strategis

(CSGS) Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Pemimpin Redaksi Citra Hennida Sekretaris Redaksi Moch Arief Setiawan

Redaksi Pelaksana Alfionita Rizky Perdana

Anggresti Firlianita Gusti Ayu Meisa Kurnia D. S.

Karlina Wahyu Kristiani Maghfira Chairani Tata Letak dan Desain Mayka Risyayatul Asnawiyah

Widya Septiyaningrum Sirkulasi

Atika Wardah Putri Aini Zahra

Alamat Redaksi Gedung B FISIP Unair Jl. Dharmawangsa Dalam

Surabaya 60286 Jawa Timur - Indonesia

Telp. +62 31 61016125 Faks. +62 31 5012442

[email protected] Website

Jurnal Hubungan Internasional (JHI) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Cakra Studi Global Strategis (CSGS), pusat studi yang mengkaji isu-isu hubungan internasional dan bernaung dibawah Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

JHI diterbitkan dua kali setahun setiap Januari dan Juli. JHI mengundang diskusi, tinjauan, dan analisis kontemporer terhadap empat tema utama yaitu perdamaian dan keamanan internasional; ekonomi dan politik internasional; organisasi dan bisnis internasional; serta globalisasi dan strategi.

Tema besar perdamaian dan keamanan internasional mengkaji permasalahan terkait problematika persoalan perang, diplomasi, pengelolaan perdamaian, dan penyelesaian konflik kontemporer. Tema besar ekonomi dan politik internasional mengkaji permasalahan terkait persoalan ekonomi politik internasional, pengelolaan pembangunan internasional, persoalan filantropi

dan bantuan luar negeri. Tema besar organisasi dan bisnis internasional mengkaji permasalahan terkait tata kelola korporasi global dan tata kelola organisasi kemasyarakatan lintas nasional. Tema terakhir, globalisasi dan strategis, mengkaji permasalahan terkait globalisasi dan problematika kompleknya secara politik, ekonomi,

Pengaruh Media dan Opini Publik dalam

Kebijakan Operasi Militer Rusia pada Perang

Russia-Georgia 2008

Muhammad Ahalla Tsauro

ABSTRACTThis article discusses the influence of the media and public opinion in policy formation of the Russian military operation in the Russian-Georgian war in 2008. Policy of Russian military operations was formed through a public joint agreement in Moscow a few days before the military operation executed in South Ossetia. Through this level of analysis (LoA) media and public opinion the author will analyze the Russian policy in the case of the Russian-Georgian war in 2008 in the region of South Ossetia. Focusing on the analysis of media and public opinion writer viewed from two perspectives, namely top down and bottom up. Media has the role of being the voice of the people to the government so that public opinion can be taken into consideration in the formation of foreign policy Keywords: Russian military policy, media, public opinion, top down, bottom up Artikel ini membahas mengenai pengaruh media dan opini publik dalam pembentukan kebijakan operasi militer Rusia pada Perang Rusia-Georgia di tahun 2008. Kebijakan operasi militer Rusia terbentuk melalui kesepakatan bersama publik di Moskow beberapa hari sebelum melakukan operasi militer untuk perdamaian di Ossetia Selatan. Melalui level analisis (LoA) media dan opini publik penulis akan menganalisis kebijakan Rusia dalam kasus Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 di wilayah Ossetia Selatan. Berfokus pada perangkat analisis media dan opini publik penulis melihat dari dua sudut pandang yaitu top down dan bottom up. Media berperan menjadi penyalur aspirasi masyarakat pada pemerintah sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Kata-Kata Kunci: Kebijakan militer Rusia, media, opini publik, top down, bottom up

Perang Rusia-Georgia atau Perang Ossetia Selatan merupakan perang yang diawali oleh operasi militer dari Rusia terhadap Georgia akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Georgia. Pelanggaran HAM tersebut berupa gerakan separatis Ossetia Selatan yang diskriminatif terhadap etnis Rusia pada daerah yang beribukota di Tskhinval. Daerah tersebut juga diakui secara formal oleh Rusia bersama dengan wilayah Abkhazia, wilayah yang juga berada di daerah perbatasan dengan Rusia. Ossetia Selatan sendiri mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991 dan hanya diakui oleh Rusia pada tahun 2008. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991, Georgia sama sekali tidak menghiraukan keinginan dari Ossetia Selatan. Puncaknya pada 8 Agustus 2008 terjadi perang antara Georgia dan kelompok separatis Ossetia Selatan. Menurut Charles King (2010) perang terjadi begitu cepat, masyarakat sipil yang tinggal di daerah konflik tersebut bahkan tidak percaya akan terjadi perang yang melibatkan ribuan tentara Georgia dan Rusia serta menelan korban jiwa sebanyak ratusan ribu jiwa. Tindakan ini dilakukan oleh Rusia atas nama operasi militer untuk perdamaian dan keamanan. Sebagai negara besar di kawasan Eropa Timur sudah sepatutnya Rusia yang menjadi staiblisator di wilayah yang dekat dengan Kaukasia tersebut.

Selain itu, faktor sejarah juga dapat dijadikan acuan bagi Rusia yang merupakan penerus Uni Soviet, penantang Amerika Serikat pada era Cold War. Tetapi Georgia juga merespon secara militer dengan meminta bantuan kepada NATO dan Uni Eropa. Hal ini semakin memperkeruh keadaan sehingga terjadilah perang lima hari di Tskhinval, ibukota Ossetia Selatan. Beberapa pihak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Rusia sendiri merupakan tindakan yang melanggar kedaulatan negara Georgia sebagai negara yang berdaulat. Ditambah lagi, wilayah Ossetia selatan yang ada di Georgia memiliki faktor kedekatan historis dengan wilayah Ossetia Utara yang ada di Rusia, sehingga terdapat pula etnis Rusia yang diperlakukan dengan cara yang berbeda dari warga Georgia pada umumnya. Hal ini tidak lepas dari adanya rivalitas dan konflik antara kedua negara sejak tahun 1992 hingga 1993 serta kasus persengketaan yang melibatkan kedua negara hingga terjadi perang di tahun 2008.

Pertanyaan yang muncul kemudian berkaitan dengan dasar dari kebijakan politik luar negeri Rusia dalam melakukan operasi militer terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan. Dari sini kemudian penulis berfokus pada kebijakan Rusia, terkait penyerangan yang dilakukan terhadap Georgia. Kebijakan operasi militer Rusia terbentuk melalui kesepakatan bersama publik di Moskow beberapa hari sebelum melakukan operasi militer untuk perdamaian di Ossetia Selatan. Makadari itu penulis akan menganalisis kasus Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 melalui level analisis (LoA) media dan opini publik terkait dengan kebijakan Rusia melakukan operasi militer di wilayah Ossetia Selatan. Media dan opini publik di era perkembangan teknologi dan informasi memiliki peran tersendiri dalam percaturan politik baik nasional maupun internasional. Menurut Laura Neack (2008) media massa merupakan salah satu alat yang memiliki peranan penting dalam pembentukan opini-opini publik terutama terkait kebijakan-kebijakan yang akan atau telah dibentuk oleh pemerintah di dalam suatu negara. Dewasa ini, peranan media massa semakin didukung oleh kemajuan teknologi sehingga setiap individu dapat dengan mudah menerima pemberitaan baik berupa cetak maupun elektronik. Dalam tulisan ini, LoA melibatkan hubungan yang bisa dibilang rumit, lantaran mencakup pemerintah, kaum elit, media, dan publik (Neack 2008).

Peringkat Analisis Media dan Opini Publik

Laura Neack (2008) dalam artikelnya yang berjudul The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era, mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan terkait hubungan opini publik dengan penerapan kebijakan publik yaitu bottom-up approach dan top-down approach. Bottom-up approach memandang hubungan tercipta melalui model perumusan kebijakan pluralis. Kebijakan luar negeri berasal dari kebutuhan rakyat sehingga opini publiklah yang menciptakan kebijakan luar negeri. Sementara itu top-down approach merupakan pandangan yang didasari oleh asas Conventional Wisdom. Dalam hal ini kaum elit yang mengerti kebutuhan masyarakat sehingga setelah melalui konsensus kebijakan luar negeri barulah terlahir opini publik.

Gabriel Almond (dalam Neack 2008) pada tahun 1950 menyatakan bahwa warga negara Amerika Serikat tidak memiliki karakter acuh terhadap kebijakan luar negerinya dan memiliki pandangan yang koheren serta terstruktur dalam menyikapinya. Lebih jauh lagi Ulf Bjereld dan Ann Marie Ekengren (dalam Neack 2008) melihat adanya keterkaitan logis antara sekumpulan kepercayaan yang tertanam dalam masyarakat dengan penerapan kebijakan luar negeri. Neack (2008) juga mengklasifikasikan opini publik dari masyarakat dalam tiga kategori. Pertama, poorly informed yaitu masyarakat yang tidak tertarik mengenai kebijakan luar negeri. Kedua, informed well about world affair, yaitu masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu seputar kebijakan luar negeri. Ketiga, adalah masyarakat yang tidak hanya tertarik terhadap kebijakan luar negeri saja tetapi juga memiliki peran dengan memberikan opininya terhadap suatu kebijakan, biasanya kategori ini terdiri dari elitis dan kelompok epistemik.

Pada dasarnya terdapat tiga saluran utama yang dapat mewadahi opini publik dalam perannya untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik yaitu melalui kongres, media, dan kelompok– kelompok kepentingan. Melalui kongres pengaruh opini publik terjadi sebagai hasil dari interaksi antara konstituen politik dengan anggota kongres. Opini publik yang direfleksikan melalui media dapat memunculkan urgensi terhadap suatu isu agar dibahas dan kemudian dilakukan untuk mengontrol pengambilan keputusan. Sementara itu pengaruh kelompok kepentingan bergantung tidak hanya pada komposisi keanggotaannya tetapi juga berdasarkan struktur organisasi, jangkauan institusional, dan para pesaing mereka (Larson & Tolay 2007). Namun ketika dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, pihak eksekutif masih memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan keputusan untuk perang.

Kemampuan media untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri terutama bergantung pada kemampuan mereka untuk menghasilkan sumber–sumber independen dari pemerintah atau presiden untuk dirilis ke publik. Jika media mampu mengumpulkan informasi, maka media dapat berperan dalam membentuk pandangan kritis serta alternatif kebijakan yang dapat memobilisasi opini publik bahkan menciptakan tekanan kepada presiden.

Namun hal ini sulit dilakukan mengingat keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh media. Media tidak memiliki perwakilan ataupun agen yang dapat meliput kejadian di setiap negara. Lebih jauh media tidak memiliki akses terhadap informasi rahasia, sedangkan pemerintah memiliki jaringan informasi melalui badan intelijen negara (Western 2005).

Sentralitas eksekutif dalam pembuatan kebijakan luar negeri merupakan indikasi dari lemahnya pengaruh opini publik terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri. Kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan kongres untuk melakukan lobi dan mempengaruhi keputusan presiden. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Wahyu Wicaksana (2014), bahwa media massa dan opini publik hanya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah apabila pemerintah yang berkuasa memiliki legitimasi yang lemah. Lemahnya legitimasi terlihat dari kekuasaan pemerintah bukanlah satu-satunya kekuasaan tunggal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tetapi sebaliknya, media massa dan opini publik tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan apabila pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi. Pentingnya dukungan opini publik terkait dengan kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk membentuk atau memanipulasi opini publik, daripada untuk bertindak sesuai dengan opini publik (Western 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa opini publik dalam hal ini hanya dijadikan sebagai instrumen legitimasi dan pembenaran bagi langkah yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah berusaha untuk memobilisasi opini publik untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya.

Analisis Kebijakan Operasi Militer Rusia

Kasus Operasi Militer Rusia pada kasus Perang Georgia 2008, setidaknya menghasilkan tiga hasil bagi Rusia; pengusiran etnis Georgia dari Ossetia Selatan dan Kodori, pengakuan kedaulatan Ossetia Selatan dan Abkhazia oleh Rusia, dan beroperasinya Pangkalan militer Rusia di Ossetia Selatan dan Abkhazia. Menurut Sabrina Tavernise dan Matt Siegel (2008) dalam Perang

Oleh masyarakat sekitar, kekerasan yang dilakukan para tentara Georgia tersebut, dilaporkan oleh warga dan juga kelompok pejuang hak asasi manusia bahwa mereka benar-benar melihat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh tentara Georgia. Mulai dari pencurian, penggeledahan, pembakaran rumah, dan pembunuhan. Salah satu motivasi utamanya adalah sentimen etnis negara. Daerah yang paling banyak menelan korban diantaranya adalah Eredvi, Ditsi, Tirdznisi, dan Kuraleti. Sementara itu keputusan dari Rusia untuk mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia tidak lain karena desakan publik yang disuarakan hingga kaum elit. Hal ini berkorelasi dengan statement Presiden Rusia, Dmitry Medvedev yang diputuskan dalam pidatonya:

A decision needs to be taken based on the situation on the ground. Considering the freely expressed will of the Ossetian and Abkhaz peoples and being guided by the provisions of the UN Charter, the 1970 Declaration on the Principles of International Law Governing Friendly Relations Between States, the CSCE Helsinki Final Act of 1975 and other fundamental international instruments, I signed Decrees on the recognition by the Russian Federation of South Ossetia’s and Abkhazia’s independence.

Sementara itu, sikap Rusia yang telah menduduki Ossetia Selatan dan Abkhazia, sebagai keputusan bahwa keduanya benar-benar independen diputuskan di Jenewa pada bulan Oktober 2008. Keputusan ini, didukung oleh Nicolas Sarkozy selaku Presiden Uni Eropa untuk mengeluarkan kedua wilayah tersebut dari Georgia. Menurut surat kabar Rusia Kommersant, Moskow akan langsung turun dan aktif dalam membangun relasi diplomatik terhadap Abkhazia dan Ossetia Selatan (The Guardian 2008).

Setelah melihat hasil dari Perang Georgia 2008, penulis memberikan pandangan top down dan bottom up mengenai kebijakan operasi militer Rusia ke Georgia. Dalam kacamata top bottom yang memandang opini elit lebih dominan dari pada opini publik (Neack 2008), dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan yang sifatnya mengutamakan opini publik dari masyarakat dengan kelas elit, dalam hal ini pemerintah. Terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi cara pandang top bottom terhadap suatu kebijakan, pertama, keputusan pemerintah memerangi ethnic cleansing.

Dalam hal ini, para elit Rusia, mempengaruhi opini publik secara umum dengan menghadirkan solusi yang langsung diberikan kepada masyakarat bahwa keputusan penyerangan tersebut bertujuan untuk mereduksi diskriminasi etnis. Kemudian menolong para korban, memfasilitasinya, serta menjaga para korban dari area konflik, baik dari kekhawatiran kehilangan harta maupun nyawa (Nichol 2009). Kedua, legitimasi Rusia terhadap Ossetia dan Abkhazia dan juga dukungan terhadap keduanya menjadikan opini publik terhadap keputusan para elit didukung oleh banyak masyarakat (The Guardian 2008).

Sementara itu, apabila dilihat dari pandangan bottom up yang lebih menekankan pada opini publik terhadap kebijakan pemerintah, maka terdapat sebuah polling yang membuat opini publik semakin kuat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Charles King (2008) dalam artikelnya berjudul The Five-Day War memberikan hasil penelitian dari Moscow-based Levada Center yang menyebutkan bahwa 80 persen responden dari masyarakat Rusia mendukung operasi militer di Georgia. Tingginya dukungan masyarakat Rusia didasari oleh campur tangan Amerika Serikat terhadap Georgia yang memiliki kepentingan tertentu sebagaimana Georgia meminta bantuan NATO dalam Perang Georgia. Hal tersebut diperkuat dengan argumentasi yang menyebutkan bahwa Abkhazia dan Ossetia Selatan berpihak pada Rusia (King 2008). Levada Center juga menekankan pada keinginan masyarakat dalam memberikan respon terhadap suatu kasus. Masyarakat pada umumnya tidak memahami secara jelas bagaimana suatu kasus terungkap, tetapi apa yang mereka butuhkan atau apa yang tidak masyarakat Rusia butuhkan dan akan diputuskan pada waktu pula sesuai dengan peaceful solution melalui logika berfikir yang berbeda-beda.

Surat kabar Washington Post memberikan gambaran melalui polling terhadap tiga wilayah penting di Georgia (Abkhazia, South Ossetia and Transdnistria) tentang keruntuhan Uni Soviet yang dianggap oleh masyoritas ketiga wilayah tersebut kurang tepat. Abkhazia, 65% memilih bahwa keruntuhan Uni Soviet merupakan langkah yang salah. Sedangkan Ossetia Selatan 75% dan Transdnistria 78%. Opini publik masyarakat Rusia bukanlah faktor utama yang menetukan kebijakan Rusia di Wilayah Kaukasus, oleh karenanya perang dan

Akan tetapi dari jumlah masyarakat Rusia yang ada, secara mayoritas, semua penduduk yang tinggal dan menetap di Rusia mendukung dan setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Rusia. Masyarakat Georgia yang ada di Ossetia berasumsi bahwa dengan keikutsertaan mereka dengan Rusia, maka mereka dapat mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat Rusia rasakan. Akan tetapi, ada dua hal yang menjadi faktor utama masyarkat di Ossetia maupun di Abkhazia keluar dari keterikatan dengan Georgia yaitu masalah kesejahteraan dan kemiskinan. Kedua hal ini menjadi sumber konflik, perlawanan, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada.

Gambar 1.1

(The Wasington Post 2014)

Sementara itu, terdapat pula media-media di Rusia yang mendorong dan mendukung kebijakan Rusia dalam operasi militer di Georgia, salah satunya The Moscow Times. Dalam surat kabar yang bermarkas di Moskow tersebut disebutkan bahwa operasi militer yang dilakukan Rusia merupakan usaha yang tepat untuk tidak memperpanjang perang yang terjadi. Salah satu kutipan menyebutkan bahwa Rusia meminta Georgia untuk mengungkap kebenaran yang terjadi pada serangan 7 Agustus di ibukota Ossetia Selatan, yakni Tskhinvali. Dibalik serangan Georgia tersebut, dikutip pula Valdimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan bahwa ada anti-Rusia yang masih muncul akan tetapi bias. Untuk itu, serangan terhadap Georgia merupakan salah satu cara untuk bertahan bagi Rusia (The Moscow Times 2008). Ditambah lagi, media ini juga mendorong Rusia selama perang berlangsung, dengan memberikan klaim akan kemenangan Rusia di Perang Georgia. Dengan kata lain, The Moscow Times menjadi salah satu contoh media yang mampu memberikan andil dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

Selain itu, terdapat pula sudut pandang dari media yang berbeda. Kali ini penulis menghadirkan Aljazeera, dalam pemberitaanya Aljazeera menganggap bahwa perang yang terjadi di Georgia adalah kesalahan Georgia itu sendiri. Mikheil Saakashvili, Presiden Georgia dianggap sebagai orang nomor satu yang patut bertanggung jawab atas kejahatan kriminal yang terjadi di Georgia (Aljazeera 2008). Pada waktu itu pula, media ini memberikan pernyataan akan sikap yang salah dari Georgia. Kemudian, media menjadi ranah perang tersendiri dari Perang Rusia-Georgia di tahun 2008. Keputusan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia merupakan kebijakan yang mutlak dan didukung oleh masyarakat Rusia. Sedangkan publik Georgia sedang dalam keadaan tidak stabil lantaran kondisi internal yang tidak tentu dihadapkan oleh situasi genting akan perang itu sendiri. Georgia seakan menanggung akibat dari apa yang telah mereka perbuat terhadap wilayah mereka itu sendiri. Media ini juga mencatat, bahwa Presiden Georgia, menyebut bahwa secara militer, politik dan diplomasi tanggal 7 Agustus merupakan waktu berperang melawan Rusia. Hal ini mendapat respon dari media yang menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Georgia terhadap Rusia yang pada dasarnya ingin membantu Ossetia Selatan malah menjadi bumerang tersendiri bagi Georgia (Aljazeera 2008).

Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia pada dasarnya merupakan suatu bentuk peace enforcement terhadap kasus kekerasan di Ossetia Selatan. Namun, publik Georgia khususnya para tentara Georgia malah menyiapkan serangan untuk menghancurkan pasukan perdamaian Rusia yang melakukan operasi militer. Operasi militer tersebut berkaitan dengan cyberwar antara Georgia dan Rusia yang sama-sama melakukan perang melaui cyber yang mampu membentuk opini publik sesuai keinginan masing-masing. Perkembangan teknologi menyebabkan cyberwar yang melibatkan media sebagai alat dalam proses mempengaruhi satu sama lain. Dari sini pula, media mampu menjadi ujung tombak dimulainya suatu perang. Media selama ini mampu menjadi agenda setting suatu kasus yang terjadi, bahkan tidak jarang pergeseran dan perubahan cara pandang dapat diatur oleh media. Apalagi suatu kemenangan instan yang ingin diraih juga dapat dilakukan melalui spending of media. Opini publik dan media merupakan pilar demokrasi yang

Media memiliki publik sebagai sarana objek dan subjek dari suatu isu yang akan dibahas. Yang perlu dicatat disini adalah media dan opini publik tidak selamanya memberikan sumbangsih besar dalam sebuah permusuhan kebijakan. Akan tetapi hanya memberikan kontribusi dari sudut yang berbeda. Sama halnya dengan penggunaan level analisis media dan opini publik. Dalam melihat suatu fenomena, LoA ini hanya menjelaskan suatu kasus dan mengontrol bagaimana kasus dilihat dari sudut pandang tertentu, tidak sampai menentukan bagaimana kebijakan ditentukan oleh decision maker (Dugis 2014).

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa penggunaan peringkat analisis dalam memahami suatu kasus sangatlah penting. Dengan menggunakan satu peringkat analisis dapat membuat analisa menjadi lebih fokus dan dan komprehensif, begitu pula pada kasus Perang Rusia dan Georgia di tahun 2008. Dalam hal ini, peringkat analisis ini menjelaskan bagaimana memfokuskan analisa kebijakan Rusia untuk melakukan operasi militer terhadap Georgia. Fokus yang dihadapkan adalah melihat bagaimana kebijakan yang sedemikian rupa dibuat dan diputuskan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dilakukan oleh Georgia terhadap Ossetia selatan menjadi bukti tersendiri yang menjadikan penyerangan Rusia diwujudkan. Selain itu, peran media-media yang ada di Rusia juga menjadi acuan tersendiri. Dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah juga sangat berkontribusi bagi perumusan kebijakan. Hal ini tidak lain karenaopini publik yang dihadirkan menjadi sebuah syarat sebuah legitimasi yang menjadi faktor penting dalam dunia politik, terlebih dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam melihat situasi ini penulis memfokuskan pada dua hal perangkat analisis media dan opini publik yaitu melihat top down dan bottom up. Dari kedua sudut pandang ini, penulis melihat dari bagaimana tiga aspek penting dari opini publik yakni, masyarakat biasa, masyarakat yang peduli, dan para elit melihat kasus ini dengan jelas. Ethnic cleansing dan kasus legitimasi Rusia terhadap pengakuan kedaulatan dua wilayah di Georgia seakan menekankan bahwa opini para elit mempengaruhi opini masyarakat secara umum.

Begitu juga sebaliknya dalam pandangan bottom up, yang bergerak adalah media yang berusaha mengumpulkan opini melalui berbagai varian seperti jajak pendapat atau kekuatan media cetak. Koran paling berpengaruh di Rusia sehingga memunculkan suatu gagasan dan juga keputusan grassroot yang mampu diangkat ke arah yang lebih tinggi Di sini media berperan menjadi penyalur aspirasi masyarakat sehingga pemerintah dapat menjadikan opini publik sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan.

Perangkat analisis merupakan suatu hal yang diperlukan oleh seorang penstudi untuk melihat suatu fenomena dari satu sudut yang jelas. Dalam menjelaskan kasus kebijakan operasi militer Rusia ke Georgia, perangkat analisis ini mampu memberikan penjelasan bagaimana proses kebijakan luar negeri suatu negara dilihat dari perangkat analisis media dan opini publik. Perangkat ini dalam analisisnya melibatkan masyarakat, atensi publik, dan juga para elit. Dalam hal ini terjadi tarik ulur antara siapa yang mempengaruhi, dapat dipengaruhi, atau tidak dapat dipengaruhi. Perangkat analisis ini tentu saja dapat menjelaskan kasus dari sudut tertentu, yang mampu konsisten terhadap posisi dalam menjelaskan kasus. Akan tetapi dalam penjelasannya, opini publik dapat di setting oleh media, tergantung seberapa besar power yang dimiliki media tersebut untuk mempengaruhi opini orang lain. Perangkat analisis ini juga mampu melihat seberapa jauh pengaruh suatu isu yang diangkat terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat.

Daftar Pustaka

Aljazeera, 2008. Media War Flares Over South Ossetia. [daring]. dalam http://www.aljazeera.com/foc us/2008/11/20081122163930714458.html [diakses 12 Januari 2015].

Charles King, 2010. The Five-Day War.

Dugis, Vinsensio, 2014. Public Opinion in Foreign Policy, dalam Kuliah Perbandingan Politik Luar Negeri, 6 November 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Hubungan Internasional. Surabaya: Universitas Airlangga. Larson, Jared, & Juliette Tolay, 2007. Public Opinion and Media on

the War in Iraq: A Check on the Executive? . Northeastern Political Science Association. Session Public Opinion & the Rhetorical Arts of Leadership.

Medvedev, Dimitry, 2008. Statement on Major Issues. [daring]. dalam http://archive.kremlin.ru/eng/ speeches/2008/08/26/1543_type82912_205752.shtml [diakses 11 Januari 2015].

Neack, Laura, 2008. Chapter 7: Public and Media, dalam The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.

_________, 2008. Public Opinion and Media, dalam The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. (2nd ed.). United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., pp. 111 – 28.

Tavernise, Sabrina, & Matt Siegel, 2008. Looting and ‘Ethnic Cleansing’ in South Ossetia as Soldiers Look On. [daring]. dalam http://www.theage.com.au/world/looting-and- ethnic-cleansing-in-south-ossetia-as-soldiers-look-on-20080815-3wf7.html [diakses 11 Januari 2015].

The Guardian, 2008. Russian Troops to Stay in Abkhazia and South Ossetia. [daring]. dalam http://www.theguardian.com/ world/2008/sep/09/georgia.russia [diakses 11 Januari 2015].

The Moscow Times, 2008. Moscow Claims Media War Win. [daring]. dalam http://web.archive.org/web/20120523210654/ http://www.themoscowtimes.com/news/article/moscow-claims-media-war-win/372391.html [diakses 11 Januari 2015].

The Washington Post, 2014. How People in South Ossetia, Abkhazia, and Transnistria Feel About Annexation by Russia. [daring]. dalam http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey- cage/wp/2014/03/20/how-people-in-south-ossetia-abkhazia-and-transnistria-feel-about-annexation-by-russia/ [diakses 11 Januari 2015].

Western, Jon, 2005. Selling Intervention and War: The Presidency, the Media, and the American Public. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Wicaksana, Gede Wahyu, 2014. Public Opinion in Foreign Policy, dalam Kuliah Perbandingan Politik Luar Negeri, 6 November 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Hubungan Internasional. Surabaya: Universitas Airlangga.

Kajian Humaniter Rumah Tahan Gempa

Bantuan INGO

(International Non-Governmental

Organization)

Kasus Rumah

Dome

Nglepen Baru,

Yogyakarta

Nadia Farabi

ABSTRACTYogyakarta earthquake in 2006 caused losses in various aspects, especially housing. This prompted the entry of humanitarian assistance, both from within and outside Indonesia. Domes For The World (DFTW) is a non-governmental organization from United States that provide assistance to the victims of Yogyakarta earthquake. In 2006, DFTW offer assistance in the form of earthquake resistant houses, shaped like dome. This study aims to determine the entry process of DFTW aid, until

finally managed to get permission to build dome houses in Nglepen Baru. The result showed that the construction of dome houses in Nglepen Baru is with the

permission of Regent of Sleman, as well as based on the agreement between the citizens.

Keywords: humanitarian aid, DFTW, dome houses, humanitarian diplomacy, negotiation

Gempa Yogyakarta tahun 2006 silam menyebabkan kerugian dalam berbagai aspek, utamanya aspek perumahan. Hal ini menyebabkan masuknya bantuan kemanusiaan baik dari dalam maupun luar Indonesia tidak dapat dihindari. Domes for The World (DFTW) adalah organisasi non-pemerintah dari Amerika Serikat yang menawarkan bantuan terhadap korban gempa Yogyakarta. Di tahun 2006, DFTW menawarkan bantuan dalam hal perumahan berbentuk layaknya dome. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proses masuknya bantuan DFTW,

sampai mendapatkan perijinan dan berhasil membangun rumah dome di Nglepen Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi rumah dome didasari

persetujuan antara Kabupaten Sleman dan masyarakat.

Kata-kata Kunci: bantuan kemanusiaan, DFTW, rumah dome, diplomasi kemanusiaan, negosiasi

Bencana Yogyakarta Tahun 2006 dan Dampaknya terhadap Aspek Perumahan

Letak Provinsi DI Yogyakarta yang berada di antara dua lempeng aktif, yakni Indo-Australia dan Eurasia, mengakibatkannya sering mengalami gempa berkekuatan kecil maupun besar. Berdasarkan catatan United States Geological Survey’s (USGS) Earthquake Hazards Program, pusat gempa berada pada 7,97o LS dan 110,458o BT, dengan kedalaman 10 km, dan momen magnitudo 6,3 (earthquake. usgs.gov, 2006) sehingga tergolong sebagai gempa kuat. Berbeda dengan USGS, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa pusat gempa berada pada 8,00 o LS dan 110,31o BT, atau 37,2 km selatan Yogyakarta, dengan kedalaman 33 km, dan 5,9 skala Richter (BMKG, 2006). Dengan data tersebut, maka gempa Yogyakarta tahun 2006 tergolong sebagai gempa berkekuatan sedang.

Tulisan ini mengkaji proses masuknya bantuan DFTW dengan terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas dampak gempa Yogyakarta tahun 2006 terhadap aspek perumahan. Memahami dampak gempa menjadi penting karena bertujuan untuk mengantarkan pada bagian kedua yang secara rinci membahas tentang bantuan kemanusiaan berupa rumah dome dari DFTW. Selain berisi prinsip-prinsip kemanusiaan DFTW, bagian kedua juga menjelaskan proses diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh DFTW, sehingga berhasil membangun rumah dome untuk warga Nglepen Baru di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terakhir, adalah kesimpulan dari tulisan ini.

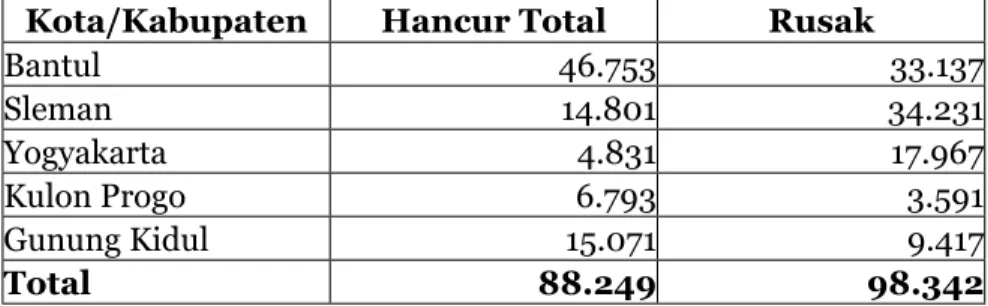

Berdasarkan hasil laporan BAPPENAS dan Tim pada tahun 2006, jumlah total kerusakan dan kerugian akibat gempa Yogyakarta tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp 29,1 triliun. Kerusakan dan kerugian di sektor perumahan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai Rp 15,3 triliun. Hal tersebut menunjukkan jumlah tersebut lebih dari setengah jumlah total kerusakan dan kerugian. Dengan kata lain, sektor perumahan mengalami kerusakan dan kerugian terparah dibandingkan sektor lain yang terkena dampak. Sedikitnya 157.000 rumah hancur dan 202.000 lainnya rusak di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akibat gempa. Perkiraan kerusakan unit perumahan di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perkiraan Kerusakan Fisik (Unit Perumahan)

Kota/Kabupaten Hancur Total Rusak

Bantul 46.753 33.137 Sleman 14.801 34.231 Yogyakarta 4.831 17.967 Kulon Progo 6.793 3.591 Gunung Kidul 15.071 9.417 Total 88.249 98.342

Sumber: diolah dari Perkiraan Tim Penilai Gabungan dalam Laporan Bersama BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah DI Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah,

dan Mitra Internasional, 2006

Mengacu pada data di atas, banyaknya rumah yang hancur dan rusak menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah yang terkena dampak gempa adalah penduduk yang dapat dikategorikan miskin (BAPPENAS & Tim, 2006). Seperti halnya kabupaten miskin lainnya di Indonesia, kawasan-kawasan tersebut bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan tersebut, penduduk sulit untuk bisa memiliki rumah yang tahan gempa. Sebagian penduduk hanya mampu membangun rumah dengan material kayu, sementara sebagian lainnya memiliki rumah dengan material batu bata namun tanpa rangka beton bertulang. Tumpukan bata yang lemah menyebabkan bangunan mudah runtuh ketika terjadi gempa; membuktikan bahwa penduduk tidak mampu membantu dirinya sendiri dalam merespon gempa.

Bantuan Domes For The World (DFTW): Negosiasi Diplomasi Kemanusiaan Bagi Korban Gempa Yogyakarta 2006

Gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006 membangkitkan keinginan banyak negara untuk menjadi donor. Program rekonstruksi rumah-rumah penduduk yang hancur menjadi salah satu bagian yang krusial. Departemen Pekerjaan Umum mencatat jumlah rumah yang rusak di kawasan Provinsi DI Yogyakarta ada 370.776 rumah (ciptakarya.pu.go.id, 2006). Selain membutuhkan dana yang besar, para stakeholders harus mempertimbangkan struktur dan bahan bangunan agar tahan gempa. Pada waktu itu, DFTW datang dengan tawaran bantuan rumah tahan gempa berbentuk setengah lingkaran.

Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut adalah humanity (kemanusiaan), neutrality (netralitas), impartiality (ketidakberpihakan), dan independence (kemandirian). Prinsip kemanusiaan, netralitas, imparsialitas, dan kemandirian ini menjadi fondasi yang mengatur gerak aktor kemanusiaan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti perang. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, seluruh bantuan kemanusiaan tidak boleh membeda-bedakan kebangsaan, agama, jenis kelamin, etnis, ataupun afiliasi politik. Keseluruhan prinsip menjadi elemen penting yang memengaruhi proses koordinasi bantuan kemanusiaan (Walzer, 2011).

Prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan di atas secara resmi ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa melalui dua resolusi Majelis Umum. Tiga prinsip yang pertama, yakni kemanusiaan, netralitas, dan ketidakberpihakan, tercantum dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 46/182 yang diadopsi tahun 1991. Tahun 2004, melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 58/114, prinsip kemandirian ditambahkan (Walzer, 2011). Kedua resolusi disusun sebagai respon atas berbagai bencana yang terjadi.

Dibutuhkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan agar bantuan yang diberikan adalah bantuan yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan sistem perlindungan yang baik bagi masyarakat yang didampingi maupun bagi pekerja kemanusiaan selama melaksanakan proses pendampingan. Karena, bagaimana pun baiknya niat bantuan kemanusiaan, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka memiliki risiko yang justru dapat mengakibatkan dampak atau bencana lanjutan (second disaster) bagi masyarakat setempat, dan ancaman keselamatan bagi para pekerja kemanusiaan.

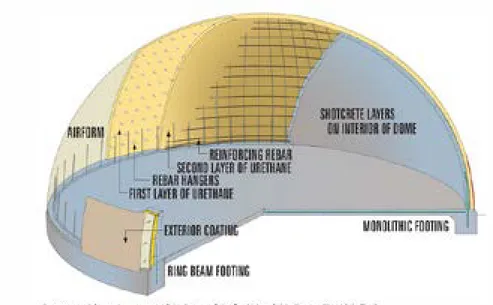

Prinsip-prinsip di atas dapat diamati di DFTW. DFTW adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa pelatihan, peralatan, dan metode pembangunan tempat tinggal, baik di perkotaan mapun di pedesaan, dengan konsep bangunan Monolithic EcoShells dan Monolithic Domes (dftw.org, 2007), seperti gambar berikut:

Gambar 2 Skema Rumah Dome

DFTW merupakan salah satu anggota perkumpulan World Association of Non-governmental Organizations (WANGO). WANGO adalah organisasi internasional yang mewadahi berkumpulnya seluruh NGO di dunia (wango.org, 2015). DFTW sebagai organisasi non-profit mengumpulkan donasi dari berbagai pihak, termasuk individu. Donatur dapat memberikan kepada DFTW donasi senilai minimal 10 dolar dan maksimal 3.000 dolar (shop.dftw.org, 2015). Selain dari individu, sumbangan juga berasal dari pendonor tetap seperti Emaar Properties, Ekker Design Build, Semnani Foundation, Friends of the United Nations, Village of Hope, dan Profiles of Caring (dftw.org, 2007). Sumbangan yang masuk dari lembaga-lembaga independen dan individu ini menghindarkan DFTW dari kepentingan lain selain misi kemanusiaan.

Bantuan diberikan untuk membantu korban bencana alam, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Ikaputra, salah satu dosen Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada yang terlibat dalam rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana gempa Yogyakarta 2006, DFTW hanya mengajukan satu syarat, yakni agar dibantu mencari sekelompok warga yang paling membutuhkan bantuan.

DFTW menyadari bahwa organisasi ini akan membawa kebudayaan baru melalui bangunan berbentuk dome. Satu kelompok dipilih agar relokasi lebih efektif dan efisien, dan dapat menjadi desa percontohan. Berangkat dari empat prinsip bantuan kemanusiaan, DFTW menawarkan bantuan berupa pembangunan rumah dome bagi masyarakat yang membutuhkan.

Suatu aksi kemanusiaan harus diawali dengan diplomasi yang berkaitan dengan upaya memengaruhi para pengambil kebijakan agar memberi izin kepada para aktor kemanusiaan menjalankan misi kemanusiaan. Oleh sebab itu, hal pertama yang diperhatikan oleh aktor kemanusiaan adalah mengidentifikasi siapa pengambil kebijakan yang relevan. Sebagai contoh, apabila pemberi bantuan fokus pada infrastruktur dan hendak memberikan bantuan berupa tempat tinggal, maka terlebih dahulu harus mencari aktor yang menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah yang hendak dibantu tersebut. Setelah diketahui, maka yang perlu dilakukan adalah memahami proses pengambilan kebijakannya.

Diplomasi meliputi persuasi, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai tujuan (Minear & Smith, 2007). Diplomasi kemanusiaan merupakan upaya memengaruhi para pengambil kebijakan untuk bertindak, demi kepentingan masyarakat rentan, dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah disepakati bersama. Aktor kemanusiaan yang berhasil melakukan diplomasi kemanusiaan dengan baik, ke depannya lebih sering dijadikan pertimbangan oleh para pembuat keputusan ketika berkaitan dengan penanganan kelompok rentan. Aktor kemanusiaan tersebut memiliki akses yang lebih besar lagi untuk memengaruhi para pengambil kebijakan. Karena, keputusan untuk terlibat dalam diplomasi kemanusiaan bukan merupakan pilihan, tetapi lebih kepada bentuk tanggung jawab. Rasa tanggung jawab aktor-aktor non-negara dalam membantu negara menangani kelompok rentan yang terkena bencana selalu dibutuhkan, mengingat negara tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Penanganan bencana di Provinsi DI Yogyakarta memanfaatkan

social capital. Seluruh aktor terkait dilibatkan, mulai dari pemerintah,

LSM lokal dan internasional, donor, akademisi, dan masyarakat. Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta merupakan salah satu universitas yang paling banyak dilibatkan pemerintah daerah dalam menangani bencana, karena perguruan tinggi seperti UGM dinilai tidak memiliki motif apapun kecuali membantu. UGM pada waktu itu secara khusus membentuk Posko UGM Yogyakarta Peduli Bencana DIY dan Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai perwakilan fakultas di dalamnya. (Domes for The World, 2007). DFTW datang ke Posko UGM dengan menawarkan skema model rumah yang ingin dibangun. Bersama dengan WANGO, DFTW pada awalnya menghubungi Wakil Rektor UGM. Tawaran DFTW dan WANGO kemudian diarahkan ke Posko Fakultas Teknik, karena yang menguasai aspek infrastruktur setelah gempa ada di Posko Fakultas Teknik, yakni Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D. dan Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. Posko Fakultas Teknik antara lain terdiri dari Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Jurusan Teknik Geodesi, Jurusan Teknik Geologi, serta Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap geo-hazards mapping dan building damage assessment.

Ketika itu, DFTW bukan satu-satunya organisasi yang menawarkan bantuan berupa tempat tinggal bagi para korban bencana gempa Yogyakarta tahun 2006. Namun, sejak awal berdiri, Posko Fakultas Teknik UGM (JJAR) ini berkomitmen bahwa rumah yang akan dibangun harus tahan gempa dan fungsional. Sehingga, desain rumah dome yang ditawarkan oleh DFTW lebih unggul dari tawaran-tawaran lain. JJAR terdiri dari akademisi arsitektur dan sipil. Dari segi desain, fungsi, maupun metode-metode yang akan digunakan pada tahap pembangunan, rumah dome menarik perhatian JJAR (Domes for The World, 2007).

Awalnya, banyak pihak masih ragu dengan desain yang ditawarkan, karena rumah berbentuk setengah lingkaran di Indonesia hanya dapat ditemukan di Irian Jaya, atau yang dikenal dengan rumah Honai. Rumah dan pemiliknya memiliki keterikatan yang dalam, seperti ungkapan “a house is not always a home”. Siapa pun bisa memiliki rumah dome, tetapi tidak semuanya bisa merasakannya sebagai tempat tinggal. Dengan kultur rumah berbentuk persegi maupun persegi panjang, tentu tidak mudah bagi masyarakat untuk menerima langsung desain rumah dome.

Selain berkaitan dengan kultur, keraguan juga ditinjau dari segi kecocokan struktur bangunan dengan iklim di Indonesia. Menanggapi dua permasalahan tersebut, DFTW (diwakili oleh arsitekturnya) dan JJAR melakukan improvisasi desain, sehingga lebih bisa diterima masyarakat, dari segi kultur. DFTW juga menyatakan bahwa warga yang nantinya menerima bantuan diperbolehkan untuk melakukan improvisasi di masa depan (Domes for The World, 2007).

JJAR juga mempertanyakan tentang dana dan sumber daya manusia (SDM): apakah secara finansial terjangkau dan memungkinkan adanya transfer pengetahuan. Untuk persoalan dana, DFTW menerima hibah sebesar 1 juta dolar dari Emaar Properties (changemakers.com, 2015). Pemerintah dan masyarakat penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan rumah dome. DFTW yang membangun perumahan dome dengan menggandeng Monolithic Inc. lebih lanjut memastikan bahwa terdapat transfer pengetahuan selama pembangunan rumah dome. Konsep rumah dome sudah lama ada, karena Monolithic Inc. sudah membangun bangunan berbentuk dome sejak tahun 1970an.

Tetapi, tidak semua orang menguasai teknik pembangunan rumah tahan bencana ini, termasuk masyarakat Indonesia. Transfer pengetahuan dilakukan antara lain dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan seperti misalnya, pengadaan bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2011: 37). Pendekatan yang dilakukan DFTW bersifat semi-partisipasi. Setelah pertimbangan hal-hal di atas, tim JJAR mulai menghubungi pemerintah daerah, untuk realisasi, setelah sebelumnya menentukan wilayah mana yang hendak direlokasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DFTW meminta satu kelompok warga saja untuk direlokasi. Tim JJAR dalam hal ini memilih warga dari Desa Sengir. Akibat gempa, banyak rumah warga di Desa Sengir yang hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Ir. Ikaputra menjelaskan bahwa Desa Sengir juga ditetapkan sebagai daerah yang tidak layak dihuni karena rawan bencana. Oleh karena itu, JJAR diwakili Ir. Ikaputra menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, serta Bupati Kabupaten Sleman, Ibnu Subiyanto. Audiensi dengan Bupati Ibnu Subiyanto dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh izin dan menemukan lahan untuk pembangunan perumahan dome (Domes for The World, 2007).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bantuan yang masuk ke wilayahnya. Peran dan kewajiban negara dalam kaitannya dengan bantuan kemanusian sedikitnya dapat dilihat dalam empat hal: negara memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan adanya krisis dan mengundang bantuan kemanusiaan berskala internasional; negara menyediakan pendampingan dan memberikan perlindungan dengan kemampuannya sendiri; negara bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengkoordinasi bantuan atau pendampingan asing; serta negara memiliki kewenangan menyusun regulasi ataupun kerangka hukum terkait bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayahnya (Harvey, 2009). Jika dilihat dari empat poin tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur bantuan yang turun ke lapangan. Pengaturan tersebut bertujuan agar bantuan yang masuk memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang dilanda bencana, dan tidak justru menimbulkan bencana baru.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Sebelum kebijakan-kebijakan tersebut ada, penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan keputusan-keputusan presiden. Sewaktu gempa Yogyakarta terjadi pada tahun 2006, pedoman yang digunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berawal dari keputusan presiden tersebut, disusun kebijakan-kebijakan lain, sampai di tingkat daerah. Berbagai keputusan pemerintah, dan surat pernyataan resmi terkait bencana alam dan gempa bumi, mendorong masuknya berbagai bantuan kemanusiaan. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006, Tim Koordinasi dapat mengundang atau meminta bantuan, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Seluruh bantuan yang masuk, terutama dari asing, harus di bawah pengawasan pemerintah (BAPPENAS, 2006).

Rekonstruksi dan rehabilitasi memang telah menjadi prioritas pemerintah, termasuk Bupati Ibnu Subiyanto. Banyaknya kerusakan dan kerugiaan yang dialami akibat gempa membuat jutaan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal tetapnya.Ketika DFTW datang dengan tawaran bantuan, hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan berkah, karena pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana sama sekali. Di sisi lain, rumah dome tahan gempa; sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus memperhatikan aspek tahan gempa (ciptakarya.pu.go.id, 2006). Sehingga, di masa yang akan datang, kerusakan rumah dan bangunan akibat gempa bumi dapat diminimalisir. Lebih lanjut, rekonstruksi dan rehabilitasi harus memprioritaskan warga miskin. Setelah mendapat dukungan dari pemerintah daerah, DFTW beserta tim JJAR dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman segera berkunjung ke Desa Sengir dan bertemu lurah setempat. Bentuk dome yang merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia kembali menjadi poin yang dipertanyakan.

Tanpa ada paksaan, Lurah Desa Sengir menyarankan untuk diadakan pertemuan dengan warga terlebih dahulu. Pertemuan ini dihadiri oleh DFTW, perwakilan JJAR, perwakilan pemerintah daerah, dan warga Desa Sengir yang akan diberi bantuan. DFTW mengadakan presentasi di hadapan tim UGM, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan warga yang akan menjadi target bantuan. Terjadi beberapa perdebatan sebelum akhirnya warga setuju untuk menerima bantuan dari DFTW.

Aktor kemanusiaan memang harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi, melalui diplomasi. Aktivitas aktor kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari negosiasi, meski tidak semua aktor menyadari hal tersebut (Regnier, 2011). Negosiasi berjalan lancar apabila aktor kemanusiaan dapat meyakinkan keunggulan bantuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami fokus keilmuan dan keahliannya. Aktor kemanusiaan lebih mudah memengaruhi para pengambil kebijakan dan aktor-aktor lain yang menjadi sasaran apabila fokus pada bidang tertentu, dan menguasai bidang tersebut. Diplomasi kemanusiaan harus dilakukan dengan menghormati budaya lokal, dan tidak harus dengan pertemuan antar aktor yang terlibat. Sebaliknya, diplomasi kemanusiaan dapat dilakukan melalui aksi seperti pelatihan, penelitian, atau pun melalui transfer ilmu, seperti yang diajukan oleh DFTW dengan transfer ilmu mengenai struktur bangunan yang dibuat oleh Monolithic Inc demi menanggulangi bencana.

Presentasi DFTW mengundang beberapa pertanyaan. Pertama, berkaitan dengan kecocokan struktur bangunan dengan iklim Yogyakarta yang tropis. Dalam hal ini, DFTW memberikan contoh bahwa Monolithic, Inc. pernah mendirikan bangunan serupa di Hawai, yang juga beriklim tropis, dan tidak ada masalah. DFTW menjelaskan bahwa bangunan dome memiliki struktur bangunan yang sangat baik, dan bisa dibangun di segala iklim. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah dome membuat bangunan ini bisa berdiri di daerah panas atau pun dingin. Lebih lanjut, pembangunan rumah dome dilakukan dengan menggunakan teknologi yang unik (Domes for The World, 2007).

Tetapi, pembangunan rumah dome berdiameter 7 meter, atau sebanding dengan 35 m2, diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 800 dolar, dan seluruh biaya ditanggung oleh DFTW. Selain memanfaatkan hibah dari Emaar Properties, DFTW sebagai organisasi non-profit juga mengumpulkan donasi dari berbagai pihak, termasuk individu. Proses pembangunan juga tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga warga dapat segera direlokasi (Domes for The World, 2007).

Ketiga, ketakutan akan terjadinya ketergantungan penerima bantuan terhadap DFTW, mengingat pembangunan rumah

dome membutuhkan teknologi yang unik. DFTW juga berhasil

meyakinkan JJAR bahwa warga yang menerima bantuan tidak akan bergantung pada DFTW. Pada proses pembangunan rumah dome, DFTW berjanji akan berbagi pengetahun dengan warga penerima bantuan, serta meninggalkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, sehingga tidak ada yang bergantung pada DFTW. Pemeliharaan rumah dome juga mudah, tidak perlu perawatan khusus (Domes for The World, 2007).

Terakhir, terkait budaya. Pertanyaan seperti ini sudah sering diterima oleh DFTW, terutama di negara yang nilai-nilai budayanya masih kental. Konstruksi bangunan setengah lingkaran berbentuk

dome pada kenyataannya sudah terbukti mampu melindungi

penghuninya dari gempa, angin kencang, atau kebakaran. Namun, keunggulan-keunggulan masih sering ditentang hanya karena bentuknya yang secara budaya tidak sejalan dengan wilayah tersebut. Sementara, kebudayaan baru yang banyak ditentang ini tahan terhadap bencana. Paparan DFTW mengenai keunggulan bantuannya mulai menarik perhatian masyarakat. Di masa yang akan datang, warga penerima bantuan juga diperbolehkan untuk melakukan improvisasi terhadap rumah dome, dengan dana pribadi masing-masing penghuni rumah (Domes for The World, 2007). Meski sejak awal telah memiliki desain sendiri, DFTW bersedia mendesain kembali rumah dome agar secara budaya dapat diterima. Dari bentuk luar, bangunan harus tetap berbentuk dome, atau setengah lingkaran. Tanpa mengubah grand design, DFTW mengajukan desain seperti berikut:

Gambar 3 Improvisasi Rumah Dome oleh DFTW

Sumber: dokumentasi Pengelola Desa Wisata Rumah Dome Desain tersebut diajukan berdasarkan pengamatan DFTW terhadap lingkungan sekitar. Tetapi, karena permasalahan utama rumah

dome bukan berkaitan dengan bentuknya yang setengah lingkaran,

maka desain itu tidak dilanjutkan. Permasalahan utama ada pada letak dapur dan ruang tamu berdekatan, seperti budaya barat. Di Indonesia, ruang tamu adalah tempat untuk menghormati tamu, sehingga harus diletakkan di depan, dan dipisahkan dengan ruangan-ruangan lain yang bersifat pribadi. Lebih lanjut, dapur identik dengan hal kotor, sehingga seringkali terletak di bagian belakang rumah. Oleh sebab itu, DFTW membentuk desain baru yang sesuai dengan kebudayaan lokal, dibantu JJAR (Domes for The World, 2007).

Mengenai rekonstruksi dome ini, penduduk lokal juga banyak dilibatkan, terutama dalam proses pembangunan rumah dome. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah cash-for-work (CfW) yang dapat dimaknai sebagai aktivitas warga untuk mendapat uang tunai dari hasil bekerja dalam rekonstruksi bantuan kemanusiaan (Mercy Corps, 2007). CfW adalah istilah yang dirancang oleh aktor kemanusiaan untuk memberi korban bencana pendapatan, sekaligus

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Sulasmono, pengelola Desa Wisata Rumah Dome Nglepen Baru, proses pembangunan tidak pernah lepas dari pengawasan pemerintah daerah. Pada proses ini, DFTW juga melakukan transfer ilmu ke warga setempat. Pembangunan rumah dome membutuhkan waktu enam bulan, dengan melibatkan 370 pekerja lokal (dftw.org, 2007). Pada bulan April 2007, 80 unit bangunan dome diresmikan dilengkapi dengan ruang tamu, dua kamar, dan dapur. MCK disediakan di luar rumah dome dan digunakan secara bersama-sama. Setiap MCK terdiri dari enam kamar mandi, yang dapat dimanfaatkan 12 keluarga. Saat ini, Nglepen Baru menjadi salah satu desa wisata di Provinsi DI Yogyakarta, yang setiap harinya selalu kedatangan pengunjung.

Simpulan

Tawaran bantuan DFTW berupa perumahan dome datang di saat Provinsi DI Yogyakarta membutuhkan bangunan tahan gempa untuk korban gempa Yogyakarta tahun 2006. Bantuan internasional seperti yang ditawarkan DFTW adalah bentuk solidaritas internasional, dan bangunan rumah dome adalah contoh imported

culture yang merupakan bagian dari solidaritas internasional dalam

konteks bencana. Keterbatasan kapabilitas negara merespon bencana menjadikan tawaran bantuan DFTW harus dipertimbangkan. Diplomasi kemanusiaan dilakukan DFTW dengan tujuan untuk membuka jalan bagi masuknya bantuan, tanpa unsur pemaksaan. Berbagai improvisasi desain dilakukan, agar secara budaya dapat lebih diterima masyarakat, tanpa mengubah grand design rumah

dome. Kompromi adalah inti dari negosiasi. Di satu sisi, DFTW ingin

membawa kebudayaan baru yang dapat melindungi penghuninya dari bencana, di sisi lain, warga Desa Sengir harus segera direlokasi. Pada akhirnya, pemerintah daerah, warga, dan aktor-aktor lokal lain yang terlibat bersedia menerima budaya baru yang dibawa DFTW, karena bangunan seperti itu yang dapat membantu mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Sementara itu, DFTW dengan bantuan JJAR bersedia mendesain ulang bagian dalam rumah dome agar sesuai dengan budaya Indonesia.

Daftar Pustaka

Ashoka Changemakers, t.t. Domes For The World (DFTW) Constructs

Durable Housing and Complete Community Systems For The

World’s Needy [daring] dalam www.changemakers.com/

sustainableurbanhousing/entries/domes-for-the-world-dftw-constructs-durable-housing [diakses pada 25 Juni 2015]. BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah D.I. Yogyakarta,

Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, dan Mitra Internasional, 2006. Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian:

Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Domes for the World, 2007. Final Report: Nglepen Baru Yogyakarta [daring] dalam www.dftw.org/indonesia/final-report-new-ngelepen-yogyakarta-indonesia [diakses pada 18 Mei 2015]. Domes for the World, 2015. Donations [daring] dalam www.dftw.

org/donors [diakses pada 18 Mei 2015].

Domes for the World, 2015. About Us Domes For The World [daring] dalam www.dftw.org/about-us [diakses pada 18 Mei 2015]. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2006. Program Rehabilitasi Gempa

DI. Yogyakarta & Jawa Tengah [daring] dalam ciptakarya.pu.go. id/dok/gempa/main.htm [diakses pada 13 Juni 2015].

Handayani, T, 2011. Model Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Di

Yogyakarta Dan Klaten.

Harvey, P, 2009. Towards Good Humanitarian Government: The Role

of the Affected State in Disaster Response. London: Overseas

Development Institute.

Hehir, A, 2010. Humanitarian Intervention: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan.

Ikaputra, I, 2008. People Response to Localize the Imported Culture,

Study Case: the Dome House in the Rural Culture Post Javanese

Earthquake 2006 [daring] dalam www.iitk.ac.in/nicee/wcee/

article/14_10-0019.PDF [diakses pada 29 Mei 2015]. MercyCorps, 2007. Guide to Cash-for-Work Programming.

Monolithic, t.t. The Monolithic Dome. [daring] dalam www. monolithic.org/domes [diakses pada 4 Agustus 2015].

Saraswati, T, 2007. “Kontroversi Rumah Dome di Nglepen, Prambanan, D.I. Yogyakarta”, Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 35, No. 2, Desember 2007: 136-142.

United States Geological Survey, 2006. Magnitude 6.3 – Java,

Indonesia [daring] dalam earthquake.usgs.gov/earthquakes/

eqinthenews/2006/usneb6/ [diakses pada 3 Juni 2015]. Walzer, M, 2011. “On Humanitarianism: Is Helping Others Charity,

or Duty, or Both?”, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 4 (Juli/Agustus 2011): 69-80.

Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh

selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra

Hindia tahun 2004

Reza Akbar Felayati

ABSTRACTThe effectiveness of foreign aid from one party to another until today still raises a lot of debate. Departing from the concept of foreign aid aimed at promoting economic development and prosperity of developing countries, both in the long term and short term, many studies analyzing the distribution of foreign aid to

the effectiveness and efficiency in order to achieve the intended objectives. One

foreign aid given at the time of the country experienced a natural disaster, and it is experienced by Aceh in 2004 in the event of an earthquake and tsunami. In connection with this, the author in this paper will analyze the effectiveness of foreign aid that has been given to the development of Aceh after the 2004 tsunami, in the timeframe of 2004 to 2010.

Keywords: foreign aid, Aceh, effectiveness, development

Keefektifan bantuan luar negeri dari satu pihak ke pihak lain hingga saat ini masih memunculkan banyak perdebatan. Berangkat dari konsep bantuan luar

negeri yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara – negara berkembang, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, banyak kajian – kajian yang menganalisa distribusi bantuan luar negeri terhadap efektivitas dan efisiensi guna mencapai tujuan yang dimaksud

tersebut. Salah satu pemberian bantuan luar negeri diberikan kepada Aceh di tahun 2004 dalam peristiwa gempa bumi dan tsunami. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis akan menganalisa keefektifan bantuan luar negeri yang telah diberikan tersebut terhadap pembangunan Aceh setelah Tsunami tahun 2004, dalam rentang waktu dari tahun 2004 hingga 2010. Kata-Kata Kunci: bantuan luar negeri, Aceh, efektivitas, pembangunan

Bantuan luar negeri atau foreign aid memiliki beberapa definisi yang berbeda, David Sogge (2002) mendefinisikannya sebagai bentuk pengiriman komoditas, bantuan teknis, serta arus keuangan dari satu pihak ke pihak lain, baik dari pemerintah suatu negara ataupun dari institusi lain. Tujuan dari bantuan luar negeri adalah promosi pembangunan ekonomi terhadap satu negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, dan dapat berupa hibah ataupun pinjaman dalam bentuk teknologi, uang, tenaga manusia, makanan dan ide. Promosi pembangunan ekonomi dalam hal ini dapat dilakukan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, yang mana bantuan untuk pembangunan jangka pendek banyak dilakukan oleh suatu negara terhadap negara yang mengalami bencana alam ataupun perang. Sedangkan Carol Lancaster (2007) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer sukarela sumber dari satu negara ke negara lain, dan dapat melayani satu atau lebih fungsi, seperti sebagai bentuk hubungan diplomatik, aliansi militer, memperluas pengaruh budaya negara pendonor, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh donor untuk ekstraksi sumber daya dari negara penerima, atau untuk mendapatkan jenis lain akses komersial. Bantuan dapat diberikan oleh individu, organisasi swasta, atau pemerintah. Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau The Development

Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation

and Development mendefinisikan bantuan sebagai arus ke negara-negara berkembang dan lembaga multilateral yang disediakan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah negara bagian dan lokal, atau oleh lembaga eksekutif mereka, setiap transaksi yang memenuhi persyaratan berupa: a) bertujuan promosi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara b) dalam bentuk bantuan lunak dan mengandung hibah unsur minimal 25% (Development Assistance Committe 2011).

Perdebatan dalam Efektivitas Bantuan Luar Negeri

Meskipun sejumlah besar penelitian bantuan asing dilakukan selama beberapa dekade terakhir, tidak ada konsensus mengenai apakah bantuan pembangunan benar-benar mendorong pertumbuhan di negara-negara penerima. Interaksi kompleks kekuatan politik, dan ekonomi di negara-negara penerima bantuan mengaburkan analisa dampak dari bantuan tersebut, dan membuat pemahaman mengenai efektivitas proyek bantuan luar negeri terpecah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa bantuan berdampak pada pertumbuhan yang tepat, sementara yang lain memberikan bukti kuat bahwa itu adalah sia-sia, bahkan merugikan pertumbuhan politik dan ekonomi negara-negara penerima. Roger C. Riddell (2008) berpendapat bahwa bantuan luar negeri seringkali tidak efektif karena beberapa faktor; yang pertama adalah inefiensi birokrasi negara penerima. Bantuan luar negeri yang masuk ke dalam negara penerima yang memiliki kualitas birokrasi dan politik yang tidak efisien dan buruk dianggap tidak efektif karena rentan akan korupsi dan penyelewengan dana, sehingga bantuan yang sampai di lapangan tidak akan mencukupi bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua adalah persoalan ketidakcukupan data di lapangan yang seringkali membuat bantuan yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga terkait dengan masalah internal negara tersebut, hal tersebut seperti yang dikatakan Bauer (1972), bahwa pembangunan ekonomi tidak lepas dari faktor kultural, sosial, politik, dan personal; sehingga bantuan luar negeri tidak bisa menjadi satu – satunya sumber pendanaan pembangunan negara.

Bantuan luar negeri juga dianggap efektif sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Berdasarkan asumsi bahwa negara menjadi miskin karena tidak memiliki modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan, banyak yang melihat bahwa bantuan dapat membantu negara berkembang dengan menutup kesenjangan membuat mereka terjebak dalam poverty trap. Teori Big Push menggambarkan bantuan

sebagai katalis yang diperlukan untuk investasi agar masuk dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan bantuan yang mungkin paling terkenal dikemas oleh ekonom Jeffrey Sachs, yang melihat bahwa pengelolaan terhadap bantuan besar-besaran dan reformasi luas yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan cepat dan secara bersamaan merupakan solusi untuk mencapai kesejahteraan. Sachs (dalam Riddell 2008) melihat bahwa bantuan luar negeri secara intensif kepada negara miskin serta negara yang mengalami bencana alam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim untuk dunia pada tahun 2025. Berangkat dari perdebatan tersebut, maka beberapa institusi

Indikator – indikator tersebut dijadikan acuan dalam melihat apakah bantuan yang telah diberikan tepat sasaran atau tidak dalam mencapai tujuannya, yang mana adalah pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan indikator efektivitas bantuan luar negeri dari Bank Dunia yang terdiri dari: persentase penyerapan dan pengalokasian bantuan resmi negara kepada yang membutuhkan (Bank Dunia 2008).

Bantuan resmi mengacu pada arus bantuan dari donor resmi yang berasal dari negara-negara maju ke negara-negara dan wilayah berkembang; keakuratan informasi yang tersedia terkait dengan bantuan yang dibutuhkan, yang berarti bahwa dengan adanya penyaluran informasi yang akurat, bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran; kecepatan persebaran dan penyerapan bantuan luar negeri yang diberikan; diversivitas sumber dana bantuan, dengan semakin bervariasinya sumber dana bantuan akan mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber dana sekaligus memungkinkan pergerakan dana bantuan yang lebih fleksibel di lapisan masyarakat yang berbeda; dan yang terakhir adalah koordinasi pihak donor dan pemerintah, adanya koordinasi dan kerjasama yang baik akan menentukan terserapnya dan pembangunan yang tepat sasaran (Masyrafah dan Jock 2008). Digunakannya indikator keefektifan dari Bank Dunia tersebut tidak lepas dari fakta bahwa Bank Dunia adalah salah satu organisasi terbesar yang mengatur proyek restrukturisasi Aceh setelah Tsunami tahun 2004 dengan pemerintah Indonesia, melalui Aceh

Economic Development Financing Facility Project yang merupakan

proyek untuk mempromosikan pemulihan ekonomi pasca-tsunami dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan di Aceh yang sejalan kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh.

Bantuan Luar Negeri dalam Gempa Bumi dan Tsunami Aceh 2004

Salah satu bencana yang menjaring banyak bantuan luar negeri dari berbagai negara di belahan dunia adalah bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam.

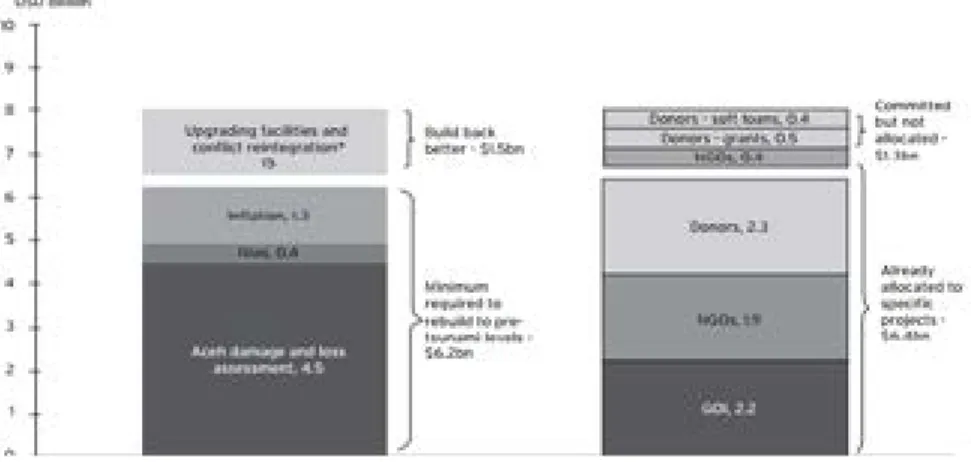

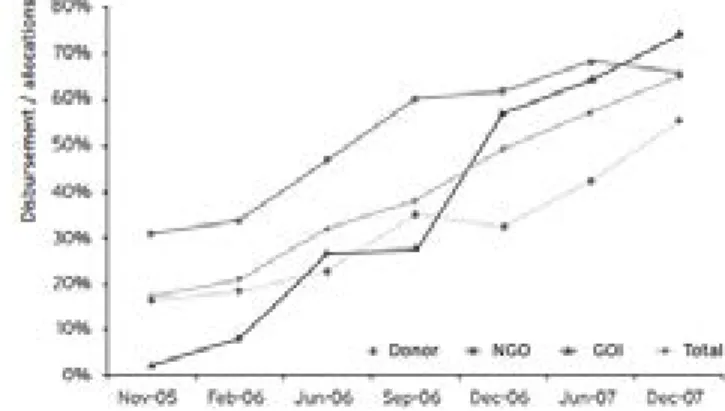

Korban meninggal yang dipastikan oleh UNOCHA (United Nations

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) mencapai 130.736 jiwa dan lebih dari 500 ribu penduduk kehilangan tempat tinggal. Total perkiraan kerusakan dan kerugian dari bencana ini bagi Indonesia sendiri mencapai USD 4,45 miliar atau sekitar Rp 41,4 triliun. Dunia internasional menjanjikan bantuan untuk rekonstruksi dan pembangunan sebesar US $ 7,2 miliar. Pada akhir 2007, proyek dan program senilai US $ 6,4 miliar telah dialokasikan oleh 463 organisasi atau 65 persen dari yang total bantuan seluruhnya (Masyrafah dan Jock 2008). Ekonomi lokal hancur dan banyak masalah lanjutan yang terjadi, seperti kelangkaan air bersih, serta timbulnya banyak penyakit seperti tifus, TBC, demam berdarah, dan infeksi kulit (Jayasuriya dan McCawley 2010). Bantuan luar negeri pun mengalir dari berbagai negara menuju Indonesia. Australia menjanjikan US$819,9 juta, Jerman memberikan US$660 juta, Jepang US$500 juta, Kanada US$343 juta, Norwegia dan Belanda masing-masing US$183 juta, Amerika Serikat mengirim US$350 juta, dan Bank Dunia memberikan US$250 juta. Italia juga menjanjikan US$95 juta, kemudian dinaikkan menjadi US$113 juta; $42 juta di antaranya disumbangkan oleh penduduk Italia menggunakan sistem SMS, sedangkan World Food Programme (WFP) memberi bantuan makanan kepada 9000 warga di Aceh dalam satu bulan (Jayasuriya dan McCawley 2010). Dukungan awal untuk rehabilitasi mata pencaharian direalisasikan dalam bentuk aset, seperti perahu kecil dan jaring pancing, serta uang tunai untuk bekerja. Kebutuhan pemukiman darurat direalisasikan melalui penyediaan tenda dan barak, serta memulai pembangunan perumahan permanen (Masyrafah dan Jock 2008). Merujuk pada tabel 1.1 dari Bank Dunia tahun 2007, sebesar US$6,4 milyar atau sekitar 83 persen dari total komitmen sudah dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu dan program. sisa komitmen dana US$1,3 miliar belum dialokasikan oleh para donor dan LSM; Jika melihat tabel tersebut, dapat dilihat bagaimana dana bantuan yang telah diberikan oleh luar negeri telah menutupi jumlah minimum yang harus dipenuhi untuk rekonstruksi Aceh, yang berjumlah US$6.2 milyar.

Tabel 1.1: Alokasi dana rekonstruksi Aceh setelah Tsunami

Sumber: Bank Dunia (2007, dalam Masyrafah, H & Jock MJA McKeon, 2007)

Efektivitas Bantuan Luar Negeri dalam Rekonstruksi Aceh Permasalahan pertama dalam efektivitas bantuan luar negeri Aceh

terletak pada penyerapan dana bantuan luar negeri yang dianggap

tidak efektif. Joe Leitman, manajer dana internasional Bank Dunia menyatakan bahwa bantuan luar negeri yang dikirimkan kepada Indonesia oleh beberapa negara hanya terserap seperdelapan dari jumlah total yang diperkirakan mencapai US$ 12.8 triliun (Fengler dan Ihsan 2006). Kendala dalam penyerapan dana juga terjadi pada dana bantuan Jerman yang dikirimkan ke Indonesia. Pejabat kementrian Georg Witschel menyatakan bahwa birokrasi yang buruk dan masalah korupsi membuat dana bantuan dari Jerman banyak mengalami penyusutan dalam proses penyerapannya (Fengler dan Ihsan 2006). Penyerapan yang bermasalah tersebut juga tidak lepas dari kurangnya informasi terhadap bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Georg Witschel juga mengkritik bahwa banyak proyek bantuan yang mengabaikan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal. Akibatnya, banyak proyek itu yang salah konsep. Hal itu juga tidak lepas dari beberapa dana sumbangan yang oleh donornya ditujukan khusus untuk isu-isu tertentu, seperti anak-anak, sekolah, dan rumah yatim; yang mana ternyata tidak diterima dengan baik oleh masyarakat korban. Akibatnya, banyak proyek tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal (Phillips dan Budhiman. 2005).