ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OUTPUT

INDUSTRI TEPUNG TERIGU DI INDONESIA

PERIODE 1986-2003

OLEH ELSA TASLIAH

H14102019

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

RINGKASAN

ELSA TASLIAH. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Output Industri Tepung Terigu di Indonesia Periode 1986-2003 (dibimbing oleh TANTI NOVIANTI).

Laju pertumbuhan sektor industri pada negara maju maupun negara berkembang relatif lebih cepat dibanding sektor pertaniannya. Sektor ini berangsur-angsur menggantikan peranan sektor tradisional (sektor pertanian) dalam menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan negara. Hal ini memberi indikasi bahwa perkembangan sektor industri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hingga saat ini, sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada subsektor industri pengolahan, industri yang menyumbang paling besar terhadap PDB adalah industri makanan, minuman dan tembakau. Industri tersebut menyumbang lebih dari separuh jumlah PDB yang disumbangkan oleh subsektor industri pengolahan tanpa migas setiap tahunnya. Industri tepung terigu yang merupakan salah satu bagian dari industri makanan kini telah menjadi komoditi makanan tambahan yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Industri tepung terigu memiliki keterkaitan (linkages) dengan industri nasional lainnya.

Dalam menghasilkan output, industri tepung terigu mengalami kesulitan dalam pembudidayaan gandum, hal ini disebabkan karena lahan (kontur tanah) dan iklim yang tidak cocok dalam pembudidayaan gandum, sehingga sampai saat ini industri tepung terigu di Indonesia masih mengimpor biji gandum sebagai bahan baku pembuatan tepung terigu. Pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda Indonesia yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Adanya peningkatan harga BBM dan tarif listrik akan menambah beban biaya produksi yang semakin meningkat sehingga berdampak pada kenaikan harga tepung terigu.

Prospek industri tepung terigu di Indonesia sangatlah menjanjikan baik pada pasar domestik maupun di pasar global. Kenaikan ekspor tepung terigu disebabkan semakin tingginya kualitas industri tepung terigu nasional dalam negeri. Namun demikian persaingan di pasar internasional sangatlah ketat, terutama impor tepung terigu yang berasal dari Australia, Srilangka, Belgia, India, Cina, Singapura dan negara-negara Uni Emirat Arab yang harga jual terigu ekspornya jauh lebih rendah dari pada tepung terigu Indonesia, dengan semakin banyaknya produk impor yang memiliki nilai tambah dan efisiensi yang lebih tinggi menyebabkan industri tepung terigu lokal harus meningkatkan kualitas, nilai tambah dan efisiensi ekonomi dari produk yang dihasilkannya, supaya produk terigu lokal memiliki daya saing di pasaran dalam negeri dan internasional.

Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi output industri tepung terigu di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis elastisitas dari masing-masing input, skala usaha

(return to scale) industri tepung terigu dan menganalisis nilai tambah dan efisiensi pada industri tepung terigu di Indonesia.

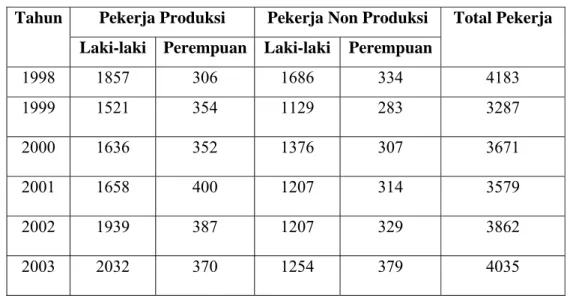

Pada penelitian ini, untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi output industri tepung terigu digunakan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data input industri tepung terigu (modal, tenaga kerja, bahan baku dan energi), data output industri tepung terigu dan IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar) dari tahun 1986-2003.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor produksi bahan baku (X3) dan

energi (X4) memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan nilai output

industri tepung terigu di Indonesia. Dummy krisis memberikan pengaruh yang negatif dan dummy penghapusan monopoli Bulog memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan nilai output industri tepung terigu. Tenaga kerja memiliki tanda positif dan modal memiliki tanda negatif, tetapi secara individu kedua faktor produksi tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan nilai output industri tepung terigu di Indonesia.

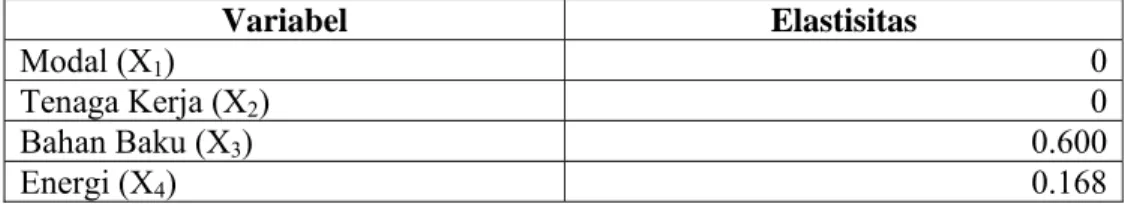

Bahan baku memiliki dugaan nilai elastisitas terbesar yaitu sebesar 0.600. Energi memiliki dugaan nilai elastisitas sebesar 0.168. Pendugaan nilai elastisitas tenaga kerja dan modal adalah nol. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan ketersediaan faktor produksi modal dan tenaga kerja sebesar satu persen tidak meningkatkan output yang dihasilkan, ceteris paribus. Dengan demikian, berapapun perubahan ketersediaan faktor produksi tidak akan berpengaruh terhadap perubahan jumlah outputnya.

Skala usaha industri tepung terigu berada pada kondisi constant return to scale yang berarti bahwa laju pertumbuhan output sama dengan laju pertumbuhan input. Selama masa periode penelitian nilai tambah industri tepung terigu secara keseluruhan cenderung mengalami fluktuasi. Penurunan nilai tambah terbesar terjadi pada tahun 1997 sebesar -99.22 persen dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena meningkatnya harga input yang digunakan dalam proses produksi tepung terigu, sehingga biaya input yang harus dikeluarkan semakin besar. Berdasarkan hasil nilai terkecil dari rasio antara biaya input dengan nilai output maka tingkat efisiensi industri tepung terigu yang paling tinggi selama masa periode penelitian terdapat pada tahun 1997.

Industri tepung terigu dalam peningkatan output riil disarankan untuk menambah bahan baku karena nilai elastisitasnya yang tertinggi. Perusahaan dapat terus menambah bahan baku selama penambahan output yang dihasilkan masih lebih besar dari tambahan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi tersebut.

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa : Elsa Tasliah

Nomor Registrasi Pokok : H14102019 Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Output Industri Tepung Terigu di Indonesia Periode 1986-2003

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Tanti Novianti, SP, M.Si NIP. 132 206 249

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S NIP. 131 846 872

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juni 2006

Elsa Tasliah H14102019

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elsa Tasliah lahir pada tanggal 8 Desember 1984 di Jakarta. Penulis anak ke dua dari lima bersaudara, dari pasangan Abdul Makmun dan Dedeh Karyati. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SD Negeri 5 Sawangan, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Sawangan dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMU Negeri 1 Parung dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 penulis melanjutkan studinya ke Institut Pertanian Bogor. Penulis masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi seperti Hipotesa FEM IPB.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Alloh SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Output Industri Tepung Terigu di Indonesia Periode 1986-2003”. Tepung terigu merupakan salah satu komoditi yang strategis yang merupakan alternatif bahan makanan pokok di Indonesia. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Disamping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Tanti Novianti, SP, M.Si, yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu Dr. Sri Mulatsih, yang telah menguji hasil karya ini. Semua saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Findi Alexandi, M.Si, terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, segala kesalahan yang terjadi dalam penelitian ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta seminar hasil penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada mereka. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Abdul Makmun dan Ibunda Dedeh Karyati serta saudara-saudara penulis, Estika, Emma, Indah dan Pretty. Doa dan dorongan motivasi yang mereka berikan sangat besar artinya dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sanimah, Indah, Sari, Vina, Nila, Widi, Irma dan teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 39

lainnya yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Juni 2006 Elsa Tasliah H14102019

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

OUTPUT INDUSTRI TEPUNG TERIGU DI INDONESIA

PERIODE 1986-2003

Oleh ELSA TASLIAH

H14102019

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan sektor industri pada negara maju maupun negara berkembang relatif lebih cepat dibanding sektor pertaniannya. Sektor ini berangsur-angsur menggantikan peranan sektor tradisional (sektor pertanian) dalam menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan negara. Hal ini memberi indikasi bahwa perkembangan sektor industri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

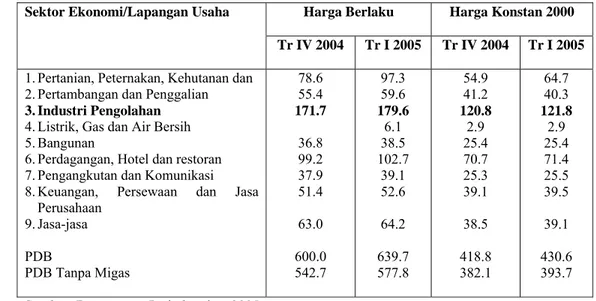

Hingga saat ini, sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada triwulan I tahun 2005, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar atas dasar harga berlaku adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 179.6 triliun, Sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar Rp 102.7 triliun, sektor pertanian Rp 97.3 triliun, sektor jasa-jasa sebesar Rp 64.2 triliun, sektor pertambangan-penggalian Rp 59.6 triliun dan sektor keuangan sebesar Rp 52.6 triliun. Sektor ekonomi lainnya masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto di bawah Rp 50 triliun. Pada perhitungan atas dasar harga konstan 2000, pada triwulan I tahun 2005 keenam sektor di atas, memberikan nilai tambah bruto berturut-turut sektor industri pengolahan sebesar Rp 121.8 triliun, sektor perdagangan-hotel-restoran Rp 71.4 triliun, sektor pertanian Rp 64.7 triliun (Depertemen Perindustrian, 2005). Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2004-2005 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. PDB Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 (Triliun Rupiah)

Harga Berlaku Harga Konstan 2000 Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha

Tr IV 2004 Tr I 2005 Tr IV 2004 Tr I 2005

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan

6. Perdagangan, Hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDB PDB Tanpa Migas 78.6 55.4 171.7 36.8 99.2 37.9 51.4 63.0 600.0 542.7 97.3 59.6 179.6 6.1 38.5 102.7 39.1 52.6 64.2 639.7 577.8 54.9 41.2 120.8 2.9 25.4 70.7 25.3 39.1 38.5 418.8 382.1 64.7 40.3 121.8 2.9 25.4 71.4 25.5 39.5 39.1 430.6 393.7 Sumber: Departemen Perindustrian, 2005

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB. Kinerja sektor industri pengolahan harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena keterpurukan sektor industri dapat menyebabkan kehancuran bagi perekonomian Indonesia.

Diantara kelompok-kelompok industri pengolahan yang ada, ternyata kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB masih dari subsektor tradisional, yakni makanan, minuman dan tembakau. Industri tersebut menyumbang lebih dari separuh jumlah PDB yang disumbangkan oleh subsektor industri pengolahan tanpa migas setiap tahunnya (BPS dalam Putri, 2004).

Industri tepung terigu yang merupakan salah satu bagian dari industri makanan kini telah menjadi komoditi makanan tambahan yang cukup penting bagi masyarakat. Komoditi ini merupakan salah satu input untuk menghasilkan produk makanan tambahan masyarakat, seperti: mie, kue-kue, biskuit, roti dan sejenisnya.

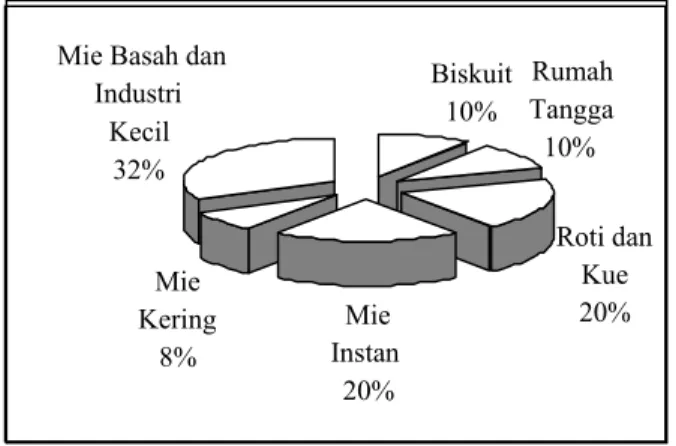

Selain itu, industri tepung terigu memiliki keterkaitan (linkages) dengan industri nasional lainnya seperti industri makanan, sektor peternakan, industri kain belacu dan kantong terigu yang melibatkan banyak tenaga kerja (Aptindo, 2005). Pengguna tepung terigu di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor industri makanan yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan mie, roti, biskuit, kue dan lain-lain. Berdasarkan data Aptindo (2005) pengguna tepung terigu terbesar adalah industri mie basah dan industri kecil sebesar 32 persen, diikuti dengan industri mie instan, roti dan kue dengan penggunaan sebesar 20 persen, industri biskuit/snack dan rumah tangga sebesar 10 persen dan industri mie kering sebesar 8 persen. Pasar terigu atas dasar produk akhir disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Pasar Terigu Atas Dasar Produk Akhir Sumber: Aptindo, 2005

Besarnya komoditi masyarakat Indonesia terhadap tepung terigu, menyebabkan komoditi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan alternatif yang dapat menggantikan beras, selain jagung dan sagu. Di samping itu, kandungan karbohidrat tepung terigu hampir setara dengan beras dan lebih berkualitas dibandingkan jagung dan sagu (Aptindo, 2005).

Biskuit 10% Rumah Tangga 10% Roti dan Kue 20% Mie Instan 20% Mie Kering 8% Mie Basah dan

Industri Kecil

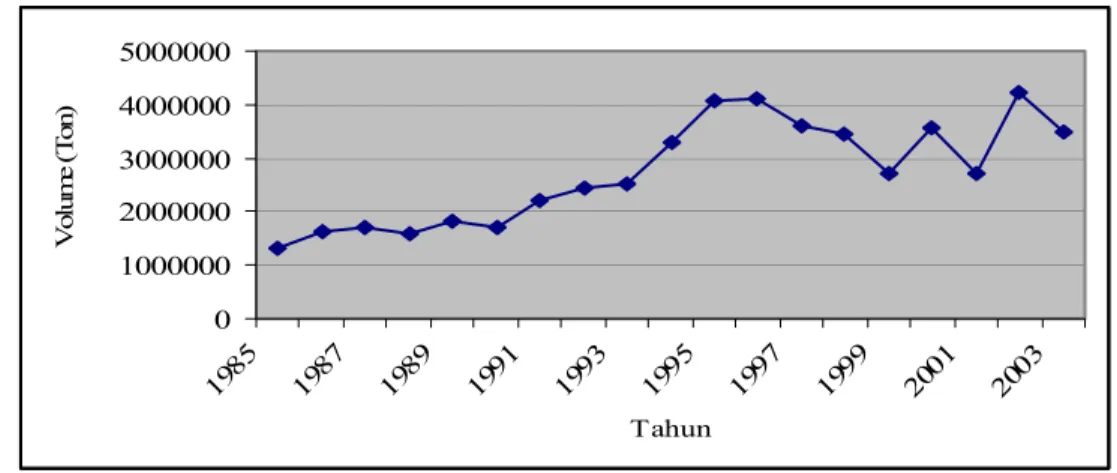

Dalam menjalankan proses produksi atau menghasilkan output tidak sedikit masalah yang dihadapi industri tepung terigu baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Permasalahan yang berasal dari dalam negeri yang mempengaruhi output industri tepung terigu adalah yang berkaitan dengan masalah lahan dan iklim. Indonesia memiliki lahan atau kontur tanah dan iklim yang tidak cocok untuk pembudidayaan gandum, pada saat ini bahan baku tepung terigu dalam negeri dipenuhi dari impor dalam bentuk biji gandum yang kemudian diproses menjadi tepung terigu oleh industri penepungan seperti PT Bogasari Flour Mills. Volume impor biji gandum Indonesia sangat tinggi dimana data tahun 2003 mencatat lebih dari 4 juta ton per tahun (www.batan.go.id, 2003).

Permasalahan yang lain yaitu pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda krisis mata uang yang merupakan kelanjutan dari krisis serupa yang telah dialami sebelumnya oleh Thailand, Malaysia dan Philipina, yang terus berkembang menjadi krisis moneter bahkan menjadi krisis ekonomi yang berdampak sangat luas terhadap sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenaikan nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah, menyebabkan devisa yang harus disediakan untuk impor gandum menjadi sangat tinggi.

Hal lainnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat kontraproduktif seperti kenaikan tarif listrik dan harga BBM menyebabkan biaya produksi semakin meningkat, dengan demikian harga produk tepung terigu semakin mahal. Produk tepung terigu Indonesia menjadi tidak dapat

bersaing dengan produk dari negara lain yang lebih murah harganya (www.kompas.com, 2001).

Masalah yang berasal dari luar negeri yang mempengaruhi output industri tepung terigu yaitu krisis Irak pada tahun 2003 yang berdampak pada kenaikan harga minyak di pasaran internasional telah membuat industri nasional semakin suram terutama pada industri tepung terigu yang menghadapi kenaikan ongkos transportasi laut sebagai akibat dari kenaikan harga minyak. Gandum yang harganya dari 20 dollar AS per ton, dengan adanya kenaikan harga biaya pengapalan gandum membuat harga gandum meningkat menjadi 160 dollar AS per ton sampai di pelabuhan Indonesia (www.kompas.com, 2003).

Permasalahan yang lain yaitu adanya kenaikan harga gandum di pasaran internasional tahun 2003 yang disebabkan karena kegagalan panen gandum di Cina, karena Cina mengalami kegagalan panen gandum, maka Cina mengimpor gandum dalam jumlah besar di pasar dunia. Meningkatnya permintaan Cina akan gandum maka menyebabkan permintaan kapal angkut akan semakin meningkat dan hal ini akan semakin menambah sentimen positif bagi kenaikan indeks ongkos angkut laut (www.tempointeraktif.com, 2004).

Selain permasalahan di atas pada industri tepung terigu di Indonesia terdapat kebijakan yang mempengaruhi output industri tepung terigu yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998, dengan demikian sejak tahun 1998 monopoli Bulog terhadap industri tepung terigu telah dihapuskan. Sebelum tahun 1998, kebutuhan tepung terigu di dalam negeri merupakan tanggung jawab Bulog. Deregulasi tahun 1998 ini telah merubah

paradigma bisnis dan struktur industri tepung terigu, pasar menjadi kompetitif dan terbuka, adanya peningkatan pelayanan kepada pelanggan, adanya inovasi produk, merk, distribusi dan promosi, serta efisiensi biaya sebagai dampak dari skala ekonomi (Aptindo, 2005).

Prospek industri tepung terigu di Indonesia sangatlah menjanjikan baik pada pasar domestik maupun di pasar global. Setiap tahun pangsa pasar tepung terigu bertambah antara 5 hingga 10 persen. Meningkatnya pangsa pasar terigu karena semakin besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bukan nasi. Menurut catatan Asosiasi Produsen Terigu Indonesia tahun 2002, total omset terigu setiap tahun sekitar Rp 6 triliun. Angka sebesar ini membuat banyak pengusaha terangsang untuk masuk ke jalur bisnis ini (www.sinarharapan.co.id, 2002). Ekspor produk tepung terigu terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Perkembangan Ekspor Tepung Terigu di Indonesia ( 2001-2003) Ekspor

Tahun

Berat (Kg) Nilai (US$)

2001 2,498,000 515,000

2002 8,438,000 2,652,000

2003 15,261,000 3,784,000

Sumber: Departemen Perindustrian, 2005

Kenaikan ekspor tepung terigu disebabkan semakin tingginya kualitas industri tepung terigu nasional dalam negeri. Namun demikian, persaingan di pasar internasional sangatlah ketat, terutama impor tepung terigu yang berasal dari Australia, Srilangka, Belgia, India, Cina, Singapura dan negara Uni Emirat Arab yang harga jual terigu ekspornya jauh lebih rendah dari pada tepung terigu

Indonesia, dengan semakin banyaknya produk impor yang memiliki nilai tambah dan efisiensi yang lebih tinggi sehingga menyebabkan industri tepung terigu lokal harus meningkatkan kualitas, nilai tambah dan efisiensi ekonomi supaya produk tepung terigu lokal memiliki daya saing di pasaran dalam negeri dan ekspor.

1.2. Perumusan Masalah

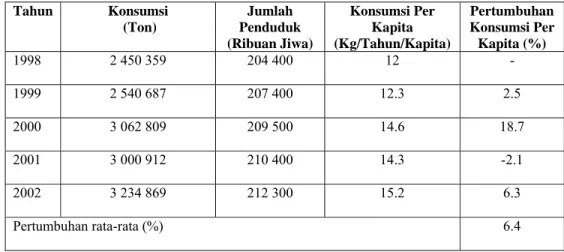

Kebutuhan konsumsi tepung terigu akan semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bukan nasi dan semakin berkembangnya restoran siap saji (fast food) yang menjual jenis makanan seperti burger, hot dog, pizza, kebab, donat dan sebagainya.

Globalisasi menyebabkan semakin mudahnya tepung terigu impor masuk ke dalam negeri. Maraknya tepung terigu impor yang harganya jauh lebih rendah dari harga tepung terigu nasional menyebabkan keterpurukan bagi industri tepung terigu nasional. Konsumen akan lebih cenderung membeli tepung terigu yang harganya relatif lebih murah. Persaingan dalam pasar domestik dan pasar ekspor akan menjadi lebih ketat. Apalagi dengan semakin efisiennya industri tepung terigu negara-negara pengekspor lainnya sehingga dapat menekan harga jual tepung terigu dan memiliki daya saing yang tinggi.

Adanya masalah pada lahan dan iklim di Indonesia yang tidak cocok dengan pembudidayaan gandum, sehingga penyediaan gandum sampai sekarang masih terus diimpor, adanya ketidakstabilan ekonomi dan politik yang berdampak pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, begitu pula halnya dengan

kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM dan tarif listrik yang merupakan komponen yang sangat penting dalam menjalankan dunia usaha. Keadaan tersebut akan semakin menambah beban biaya produksi yang semakin meningkat.

Hingga tahun 2003, biaya input yang diperlukan dalam pembuatan tepung terigu cenderung terus mengalami peningkatan, sehingga menambah beban produksi yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha (BPS, 2003). Untuk menghindari kerugian, maka pelaku usaha sepakat untuk menaikkan harga jual tepung terigu. Akhirnya produk tepung terigu Indonesia akan menjadi sangat mahal dan daya serap konsumen terhadap produk tersebut akan semakin rendah, sedangkan di pasaran dalam negeri produk impor tepung terigu semakin meningkat yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan hasil produksi dari dalam negeri. Jika hal ini terus berlanjut maka produk tepung terigu nasional tidak bisa bersaing dengan produk dari luar negeri yang harganya lebih murah dan berkualitas. Pada akhirnya industri tepung terigu mengalami kebangkrutan bahkan dapat tutup usaha.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor produksi (input) terhadap perubahan output industri tepung terigu di Indonesia?

2. Bagaimana elastisitas output dari masing-masing input dan skala usaha (return to scale) industri tepung terigu di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi (input) terhadap perubahan output industri tepung terigu di Indonesia.

2. Menganalisis elastisitas dari masing-masing input dan bagaimana return to scale industri tepung terigu di Indonesia.

3. Menganalisis nilai tambah dan efisiensi industri tepung terigu di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan berbagai macam bukti empirik serta informasi mengenai kondisi industri tepung terigu di Indonesia, akan terlihat kondisi yang terjadi berikut perkembangan pada industri tepung terigu terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi output.

Kegunaan penelitian ini secara lebih khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan (policy makers) penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan di masa yang akan datang. 2. Bagi para pelaku pasar, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi

atas kondisi dan tindakan-tindakan yang terjadi pada industri tepung terigu yang konsekuensinya akan berakibat pada pelaku pasar itu, baik produsen dan distributor.

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan proses belajar untuk lebih kritis dalam menganalisis kebijakan yang di keluarkan terhadap sektor industri. Tentu saja akan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan yang akan didapatkan selama proses penelitian. Hal ini dapat membuka lebih jauh wawasan serta pemahaman untuk mencari jawaban atas perumusan masalah.

1.5. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penelitian dilakukan pada industri tepung terigu di Indonesia, dengan menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi output industri tepung terigu dalam kurun waktu 1986-2003. Faktor-faktor produksi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hanya faktor-faktor yang dianggap dominan dalam mempengaruhi hasil output, yaitu modal, tenaga kerja, bahan baku dan energi pada industri tepung terigu skala besar dan sedang. Faktor-faktor produksi lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini diasumsikan bernilai konstan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Suatu sistem perekonomian merupakan suatu cara sebuah negara untuk mengalokasikan sumberdaya negaranya, baik individu maupun organisasi. Beberapa pakar mengklasifikasikannya ke dalam tiga kelompok penting pelaku ekonomi (Lipsey et al., 1995) yang terdiri dari rumah tangga (households), perusahaan (firms), dan pemerintah (government).

2.1. Pengertian Industri

Industri diartikan sebagai sekumpulan perusahaan yang serupa atau sekelompok produk yang berkaitan erat (Lipsey, et al., 1995). Dalam hal ini industri tepung terigu adalah sekumpulan perusahaan tepung terigu.

Secara mikro, industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang erat. Pengertian industri secara makro dari segi pembentukan pendapatan adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah yakni semua produk, baik barang maupun jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian industri secara luas adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha tersebut (Hasibuan, 1993).

BPS (2002), mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Perusahaan industri adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya yang terletak di suatu bangunan atau pada lokasi tertentu yang mempunyai catatan administrasi sendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada orang yang bertanggung jawab terhadap resiko usaha.

Penggolongan sektor industri menurut BPS dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu:

1. Industri besar, tenaga kerja terdiri dari 100 orang atau lebih 2. Industri sedang, tenaga kerja terdiri dari 20-99 orang 3. Industri kecil, tenaga kerja terdiri dari 5-19 orang

4. Industri rumah tangga, tenaga kerja terdiri dari 1-4 orang

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, industri pengolahan dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Industri migas

a. Industri pengilangan minyak bumi b. Industri gas alam cair

2. Industri bukan migas

b. Industri tekstil, barang kulit dan alas kaki c. Industri barang kayu dan hasil hutan lain d. Industri barang kertas dan barang cetakan e. Industri pupuk, kimia dan barang dari karet f. Industri semen dan barang galian bukan logam g. Industri logam dasar besi dan baja

h. Industri alat angkutan, mesin dan peralatan i. Industri barang lainnya

Dalam hal ini, industri tepung terigu termasuk kategori industri bukan migas, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau. Menurut Departemen Perindustrian, industri tepung terigu merupakan bagian dari industri makanan, yang terdiri dari: industri biskuit, industri coklat olahan, industri daging dalam kaleng, industri kelapa parut, industri gula lainnya, industri ikan dan udang dalam kemasan, industri ikan/udang beku, industri kecap/saos, industri kembang gula, industri kerupuk udang, industri msg, industri margarin, industri mete olahan, industri mie dari tepung terigu, industri minyak goreng kelapa, industri minyak goreng lain dari nabati, industri minyak goreng sawit, industri olahan rumput laut (agar-agar), industri pakan ternak (komponen + ransum), industri snack food (makanan ringan), industri tepung ikan, industri tepung tapioka, dan industri tepung terigu.

Industri tepung terigu berdasarkan klasifikasi industri standar internasional terperinci (ISIC) Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk dalam industri lima digit 31164 (hingga tahun 1989), yaitu industri tepung terigu. Pada tahun 1990

klasifikasinya berubah menjadi 31168 dan kemudian menjadi 15321 pada tahun 1998.

2.2. Pengertian Produksi

Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula, untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi yang dimaksudkan dalam Ilmu Ekonomi adalah manusia (tenaga kerja = TK), modal (uang atau alat modal seperti mesin = M), sumber daya alam (tanah = T) dan skill (teknologi = T) (Putong, 2005).

Produksi merupakan semua kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia, sedangkan faktor produksi adalah sumber-sumber ekonomi yang harus diolah oleh perusahaan untuk dijadikan barang atau jasa untuk kepuasan konsumen dan sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan (Sumarni,1998). Ada pula yang mengatakan bahwa faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, seringkali terdiri dari kategori dasar yaitu: tanah, tenaga kerja dan modal (Lipsey, 1995).

Meskipun dalam suatu proses produksi terdapat banyak faktor produksi yang digunakan, namun tidak semua faktor produksi digunakan dalam analisis fungsi produksi. Hal ini tergantung dari penting tidaknya pengaruh dari faktor

produksi terhadap hasil produksi. Faktor produksi yang tidak begitu penting tidak digunakan dalam analisis fungsi produksi, karena itu fungsi produksi hanya merupakan fungsi pendugaan (Soekartawi, 1993).

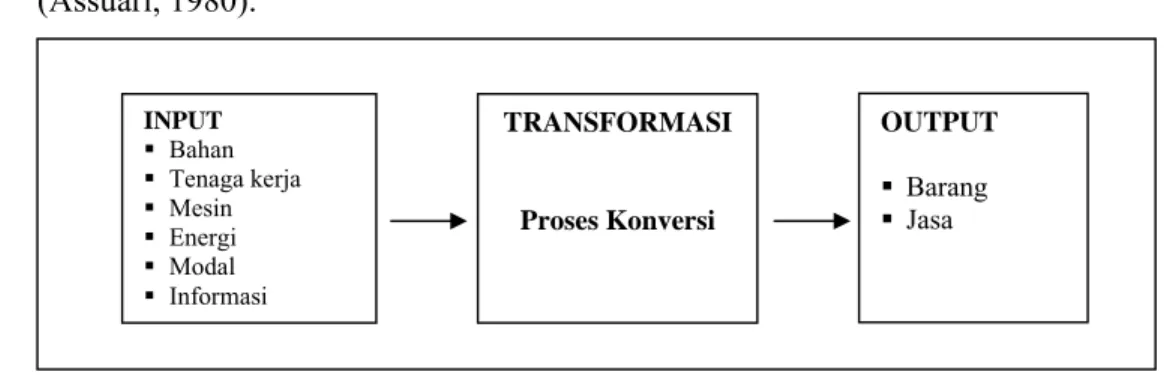

Berdasarkan pengertian produksi di atas, maka produksi merupakan suatu sistem. Sistem produksi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur produksi secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam melakukan transformasi masukan menjadi keluaran. Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam bidang produksi perlu mengetahui lebih mendalam mengenai produksi dan sistem produksi, sehingga proses produksi yang berjalan dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Assuari, 1980).

Gambar 2.1. Proses Produksi Sumber: Assuari, 1980

Dalam produksi dikenal istilah nilai output dan biaya input. Nilai output merupakan penjumlahan dari pada nilai-nilai barang dan jasa yang dihasilkan sendiri dan dijual kepada pihak lain ditambah dengan nilai tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan dijual kepada pihak lain serta selisih nilai stok barang setengah jadi. Biaya input adalah penjumlahan dari nilai bahan baku dan penolong yang dipergunakan oleh perusahaan industri tepung terigu besar dan sedang baik yang berasal dari luar negeri (impor) atau dari dalam negeri, nilai bahan bakar

INPUT Bahan Tenaga kerja Mesin Energi Modal Informasi TRANSFORMASI Proses Konversi OUTPUT Barang Jasa

yang dipakai, tenaga listrik yang dibeli, sewa gedung, mesin dan alat-alat, jasa industri yang diberikan kepada pihak lain serta jasa non industri lainnya (BPS, 2003).

2.3. Penelitian Terdahulu

Harfa (1996) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Permintaan Tepung Terigu di Indonesia”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif data dan analisis regresi linear berganda yang diduga dengan OLS.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa permintaan tepung terigu kini telah mengalami perubahan polanya, yaitu dari pola konsumsi langsung menuju ke pola konsumsi tidak langsung/bentuk olahannya (seperti dalam bentuk mie, roti). Harga tepung terigu, harga beras, harga tepung tapioka, pendapatan perkapita, selera dan variabel boneka berpengaruh nyata pada fungsi permintaan tepung terigu.

Wahyu (1999) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kinerja Industri Makanan Olahan Tepung Terigu (Studi Kasus Industri Mie dan Roti Skala Kecil dan Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Bogor, Jawa Barat)”. Hasil penelitiannya menunjukkan krisis ekonomi telah menurunkan volume produksi kedua industri. Selama periode krisis terjadi peningkatan total pengeluaran, yaitu masing-masing sebesar 97.89 persen pada industri mie dan 32.28 persen untuk industri roti. Peningkatan yang cukup besar

ini disebabkan oleh naiknya harga input yang digunakan terutama input variabel terutama untuk bahan baku dan bahan penolong yang digunakan.

Wijaya (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Produksi Tepung Terigu (Studi Kasus PT ISM Bogasari Flour Mills, Jakarta)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam perencanaan suatu rencana produksi yang tepat maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan produksi pada PT ISM Bogasari Flour Mills, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan produksi adalah jumlah permintaan dari konsumen, ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, kapasitas gudang dan produk samping yang dihasilkan.

Alistair (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendekatan Struktur-Perilaku-Kinerja pada Industri Tepung Terigu di Indonesia Pasca Penghapusan Monopoli Bulog”. Alat analisisnya yang digunakan yaitu analisis deskriptif data dan analisis regresi linear berganda yang diduga dengan OLS.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur pasar tepung terigu di Indonesia adalah bentuk pasar yang dikuasai oleh satu perusahaan dominan yang setiap tahunnya meraih pangsa pasar lebih dari 50 persen. Hambatan masuk pada industri ini cukup tinggi jika dilihat dari perangkat-perangkat legal dan kondisi alamiah yaitu adanya peraturan SNI wajib bagi tepung terigu dan MES (minimum efisiensi scale) yang sangat tinggi.

Perilaku yang terjadi menggambarkan perusahaan yang mendominasi pasar memiliki strategi produk dan promosi yang paling berkembang sedangkan penetapan harga biasanya dilakukan dengan melihat harga bahan baku di pasar

internasional yang kemudian dikoordinasikan diantara para produsen tepung terigu. Kinerja yang dilihat dari utilisasi kapasitas produksi menggambarkan bahwa produsen tepung terigu tidak memaksimalkan kapasitas produksinya.

Jamaludin (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Kebijakan Perdagangan Gandum-Tepung Terigu terhadap Keseimbangan Tepung Terigu di Indonesia”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa produksi tepung terigu Indonesia secara nyata dipengaruhi oleh variabel harga tepung terigu domestik, jumlah impor gandum, upah tenaga kerja disektor industri dan bedakala produksi tepung terigu di Indonesia. Semua peubah bebas bersifat inelastis. Permintaan tepung terigu di Indonesia merupakan agregasi dari jumlah konsumsi tepung terigu secara langsung dan konsumsi tepung terigu untuk industri pengguna tepung terigu. Penerapan kebijakan perdagangan gandum-tepung terigu berdampak pada peningkatan permintaan impor gandum, permintaan impor tepung terigu dan peningkatan harga tepung terigu domestik, namun mengakibatkan penurunan terhadap permintaan tepung terigu Indonesia.

2.4. Kerangka Pemikiran

2.4.1. Konsep Teori Fungsi Produksi

Fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi produksi menentukan output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi ini ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam proses produksi, oleh karena itu hubungan antara input/output

untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi, pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku dan lain-lain yang digunakan dalam suatu perusahaan. Setiap perbaikan teknologi seperti pemakaian komputer dalam proses pengendalian yang memungkinkan sebuah perusahaan mampu memproduksi sejumlah output tertentu dengan bahan baku, energi, dan tenaga kerja yang lebih sedikit, atau adanya proses penelitian yang bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan sebuah fungsi produksi yang baru (Arsyad, 1999).

Teori fungsi produksi mengatakan bahwa setiap proses produksi melibatkan suatu hubungan yang erat antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. Fungsi produksi adalah suatu hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan per satuan waktu tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga produk (Taken dan Asnawi, 1997).

Fungsi produksi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

Y = f ( X1, X2, X3,…. Xn) (2.1)

Dimana :

Y = Jumlah produk yang dihasilkan (output) Xi = Faktor produksi yang digunakan (input)

f = Bentuk hubungan transformasi antara faktor produksi dengan hasil produksi

(Ep>1) (0<Ep<1) (Ep<0)

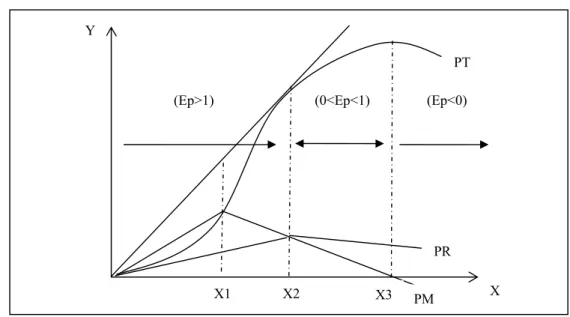

Fungsi produksi dapat pula dinyatakan dalam bentuk grafik, dengan asumsi bahwa hanya ada satu faktor produksi saja yang berubah sedangkan faktor produksi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Kebaikan fungsi produksi dinyatakan dalam grafik adalah mudah menganalisis peranan faktor produksi terhadap produk yang dihasilkan. Grafik fungsi produksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Grafik Fungsi Produksi Sumber: Nicholson, 1995

Produksi Total (PT) adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi Marginal (PM) adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Definisi produk marjinal untuk suatu input tunggal (Nicholson, 1995) adalah output tambahan yang bisa diperoleh dengan menambah input yang bersangkutan satu unit, sedangkan input-input lain dianggap konstan, secara matematis:

∂Y PM = (2.2) ∂X X1 X2 X3 PM PR PT Y (0<Ep<1) X (Ep<0) (Ep>1)

Definisi produk marjinal secara matematis di atas digunakan turunan sebagian (partial derivatives), yang mencerminkan bahwa penggunaan semua input lain dianggap konstan sementara input yang ingin diamati berubah-ubah. Ketika input-input yang digunakan masih sedikit, biasanya produk marjinal sangat tinggi. Tetapi semakin banyak input tersebut digunakan, sementara input lain akan dibiarkan konstan, maka produk marjinal tersebut akan semakin berkurang.

Produksi Rata-rata (PR) adalah rata-rata output yang dihasilkan perunit faktor produksi. Secara matematis dapat ditulis:

Y

PR = (2.3) X

Secara matematis PT akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan pertama PT adalah PM, maka PT maksimum pada saat PM sama dengan nol (Nicholson, 1995). Elastisitas produksi (Ep) adalah perubahan produk yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan faktor produksi yang dipakai. Hal tersebut dapat ditulis dalam bentuk berikut:

∂Y/∂X ∂Y.X PM

Ep = = = (2.4) Y/X ∂X.Y PR

Suatu fungsi produksi dapat dibagi kedalam tiga daerah produksi yang dibedakan berdasarkan elastisitas produksi. Daerah-daerah produksi yang terdapat pada Gambar 2.2, antara lain (Dibertin dalam Agustineu, 2004):

1. Daerah I (Irrational Region or Irrational Stage of Production)

Input terletak pada daerah 0 sampai dengan X2, dimana PM > PR sehingga

menerus akan meningkatkan jumlah output yang semakin besar. Pada daerah ini keuntungan maksimum belum tercapai karena tambahan produk secara fisik akibat penambahan satu satuan input fisik memberikan hasil yang selalu lebih besar dari satu sampai minimal sama, produksi masih selalu dapat ditingkatkan dengan penambahan input. Di sini produsen masih mampu memperoleh sejumlah produksi yang cukup menguntungkan manakala sejumlah input masih ditambahkan. Karena hasil yang diperoleh masih jauh lebih besar dari pada pertambahan biaya yang harus dikeluarkan, maka perusahaan/industri akan rugi jika berhenti berproduksi pada kondisi ini. Dengan demikian maka daerah ini merupakan daerah yang tidak rasional. 2. Daerah II (Rational Region or Rational Stage of Production)

Input terletak pada daerah X2 sampai dengan X3, dimana 0 < PM < PR

sehingga 0 < Ep < 1. Pada daerah ini kenaikan input secara terus menerus akan meningkatkan output dalam jumlah yang semakin kecil. Pada suatu tingkat tertentu dari penggunaan input akan memberikan keuntungan yang maksimum yaitu pada saat nilai produk marginal untuk faktor produksi sama dengan biaya korbanan marginal. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan faktor produksi pada daerah ini sudah optimal, maka dikatakan daerah ini merupakan daerah yang rasional.

3. Daerah III ( Irrational Regional Irrational Stage of Production)

Input terletak pada daerah yang lebih besar dari X3, dimana PM < 0 sehingga

menerus akan menurunkan jumlah output. Hal ini tidak rasional karena kenaikan input harus diikuti oleh kenaikan output.

Bentuk fungsi produksi dipengaruhi oleh hukum ekonomi produksi, yaitu hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (The Law of Diminishing Return). Hukum tersebut mempunyai arti bahwa jika suatu faktor produksi ditambah terus menerus dalam suatu proses produksi, sedangkan faktor produksi lainnya tetap maka tambahan jumlah produk per satuan faktor produksi pada akhirnya akan menurun. Hukum ini akan menggambarkan adanya kenaikan hasil yang negatif dalam kurva fungsi produksi.

2.4.2. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Bentuk fungsi produksi yang digunakan dalam menduga parameter-parameter yang mempengaruhi produk ada beberapa macam, seperti fungsi produksi kuadratik, model elastisitas substitusi yang konstan (CES), model transdental, dan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi kuadratik dan transdental memiliki persamaan yang rumit dan parameter-parameternya bukan merupakan elastisitas dari faktor-faktor produksi. Jika menggunakan fungsi produksi CES sulit untuk mempertahankan elastisitas produksi yang konstan. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, variabel yang satu disebut dengan variabel dependen, yang dijelaskan (Y) dan yang lain disebut variabel independen, yang menjelaskan (X) (Soekartawi, 1993). Secara matematis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai berikut:

Y = aX1b1 X2b2 X3b3…Xnbn eu (2.5)

Atau dapat dilinearkan dalam bentuk:

Ln Y = Ln a + b1Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3….bn Ln Xn + u (2.6)

Dimana:

Y = Output (variabel yang dijelaskan) a = Intersep

bi = Koefisien regresi penduga variabel ke-i

Xi = Jenis faktor produksi ke-1 (variabel yang menjelaskan)

u = Residual

e = 2.7182 (logaritma natural)

Output yang dihasilkan dalam suatu proses produksi tergantung pada input yang digunakan, secara sistematis menjelaskan suatu fungsi produksi yang merupakan hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (output) dengan variabel yang menjelaskan (faktor-faktor produksi). Pengaruh faktor lain dalam fungsi produksi Cobb-Douglas ditampung oleh parameter efisiensi α (neutral technik efisiensi parameter) dan sebagian pengaruh faktor lain akan ditampung oleh variabel residual “u”.

Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki syarat-syarat yaitu (Soekartawi, 1993):

1. Tidak ada pengamatan yang memiliki nilai nol, karena logaritma dari nol merupakan suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui (invinitiv).

2. Perlu asumsi bahwa tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan. Artinya fungsi produksi Cobb-Douglas dipakai sebagai model dalam suatu

pengamatan, dan bila diperlukan analisis yang memerlukan lebih dari satu model maka perbedaan model tersebut terletak pada intersep (α) dan bukan pada kemiringan garis (slope) model tersebut.

3. Tiap variabel bebas adalah perfect competition.

4. Perbedaan lokasi pada fungsi produksi Cobb-Douglas seperti iklim tercakup pada faktor kesalahan (μ).

Model fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai kelebihan-kelebihan yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas.

2. Koefisien pangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas sekaligus menunjukkan besarnya elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi yang digunakan terhadap output, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produksi yang optimum dari pemakaian faktor-faktor produksi.

3. Jumlah elastisitas produksi dari masing-masing faktor produksi merupakan penduga terhadap skala usaha (return to scale) dari proses produksi.

4. Perhitungannya sederhana dapat dibuat dalam bentuk linier.

Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan fungsi yang banyak digunakan dalam penelitian, sehingga dapat dengan mudah dibandingkan dengan penelitian lain yang menggunakan alat analisis yang sama. Kelemahan dari model fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu elastisitas produksinya dianggap konstan, nilai dugaan elastisitas produksi yang dihasilkan berbias bila faktor produksi yang digunakan tidak lengkap. Selain itu tidak dapat digunakan untuk menduga tingkat produksi pada taraf penggunaan faktor produksi sama dengan nol selain itu ada

kelemahan lain dari fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu sering terjadinya multikolinearitas.

Hubungan yang membuktikan bahwa koefisien pangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan nilai elastisitasnya dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini dengan menurunkan rumus dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yang dimisalkan dalam persamaan (2.7). Sebagai contoh perhitungan yang dilakukan adalah terhadap faktor produksi modal (X1).

Y = a X1b1 X2b2 X3b3 X4b4 (2.7) Maka: ∂Y X1 eX1 = . (2.8) ∂X1 Y X1 = ab1X1b1-1X2b2X3b3X4b4 . aX1b1X2b2X3b3 X4b4 ab1X1b1X2b2X3b3X4b4 = aX1b1X2b2X3b3X4b4 = b1 Dimana: eX1 : Elastisitas modal

∂Y/∂X1 : Perubahan output (Y) terhadap modal

Y : Nilai riil output yang dihasilkan dalam industri (ribuan rupiah) X1 : Modal yang digunakan (ribuan rupiah)

X3 : Nilai riil bahan baku yang digunakan dalam proses produksi

(ribuan rupiah)

X4 : Nilai riil bahan bakar, listrik dan gas (ribuan rupiah)

Jadi koefisien dari modal (X1) merupakan nilai elastisitas modal ( X1) dengan nilai

b1.

Cara yang sama digunakan untuk menghitung nilai elastisitas dari faktor produksi lainnya. Maka akan diperoleh hasil yang sama yaitu nilai koefisien pangkat dari tenaga kerja menunjukkan nilai elastisitas dari tenaga kerja (X2)

tersebut, demikian pula faktor lainnya: bahan baku (X3) dan energi (X4).

2.4.3. Skala Usaha (Return to Scale)

Konsep return to scale menjelaskan bagaimana suatu kenaikan yang proporsional dari semua input terhadap hasil produksi total. Konsep ini memiliki tiga kemungkinan keadaan. Pertama, jika proporsi kenaikan semua input sama dengan proporsi kenaikan output maka return to scale-nya adalah konstan (constant return to scale). Kedua, jika proporsi kenaikan output lebih besar dari proporsi kenaikan semua input, maka digunakan increasing return to scale. Ketiga, jika proporsi kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input maka dinamakan decreasing return to scale (Arsyad, 1999).

Return to scale perlu diketahui agar dapat melihat apakah kegiatan usaha yang diteliti tersebut mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale (Soekartawi, 1993). Jika jumlah parameter peubah bebas dari fungsi produksi Cobb-Douglas dilambangkan dengan ∑bi, skala usaha dapat

1. Jika ∑bi > 1, maka skala usaha berada pada kondisi increasing return to scale

yang berarti laju pertambahan produksi lebih besar dari laju pertambahan input.

2. Jika ∑bi = 1, maka skala usaha berada pada kondisi constant return to scale

yang berarti laju pertambahan produksi sama dengan laju pertambahan input. 3. Jika ∑bi < 1, maka skala usaha berada pada kondisi decreasing return to scale

yang berarti laju pertambahan produksi lebih kecil dari pertambahan input. 2.4.4. Nilai Tambah dan Efisiensi

Yang dimaksud nilai tambah di sini adalah nilai tambah atas dasar harga yang berlaku atau selisih antara nilai output dengan nilai input sebelum dikurangi dengan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam hubungan berikut.

Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai Output – Biaya Input (2.9) Nilai output merupakan penjumlahan dari pada nilai-nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri besar dan sedang ditambah dengan nilai tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan dijual kepada pihak lain serta selisih nilai stok barang setengah jadi. Nilai barang dan jasa yang dimaksud di sini seperti jumlah barang yang dihasilkan dan pendapatan produksi lain dari jasa industri. Biaya input merupakan penjumlahan dari nilai bahan baku dan penolong yang dipergunakan oleh perusahaan industri tepung terigu besar dan sedang baik yang berasal dari luar negeri (impor) atau dari dalam negeri, nilai bahan bakar yang dipakai, tenaga listrik yang dibeli, sewa gedung, mesin dan alat-alat, jasa industri yang diberikan kepada pihak lain serta jasa non industri lainnya.

Semua perusahaan industri dalam kegiatannya untuk membuat produk akan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan semua input. Hal ini dimaksudkan untuk mencipakan efisiensi kinerja perusahaan tersebut. Untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam proses produksi maka salah satu indikator yang bisa menggambarkan keadaan tersebut yaitu nilai efisiensi. Nilai efisiensi ini merupakan perbandingan antara biaya produksi (biaya input) dengan nilai outputnya (BPS, 2002). Secara matematis dapat ditulis:

Biaya Input

Efisiensi (η) = (2.10) Nilai Output

Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara nilai hasil terhadap nilai masukan atau dapat dikatakan pula bahwa efisiensi ekonomi berkaitan dengan nilai semua input yang digunakan untuk memproduksi output tertentu. Produksi output tertentu dikatakan efisien jika tidak ada cara lain untuk memproduksi output yang bisa menggunakan seluruh nilai input dengan jumlah yang lebih sedikit. Suatu metode produksi dikatakan lebih efisien dari metode produksi lainnya, apabila menghasilkan produk yang lebih tinggi nilainya untuk tingkat korbanan yang sama (Lipsey, 1995).

Seorang pengusaha mencapai keuntungan maksimum apabila telah menentukan pilihan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimal (Nicholson, 1995). Pada saat keuntungan maksimum tercapai, berarti faktor produksi telah digunakan secara efisien.

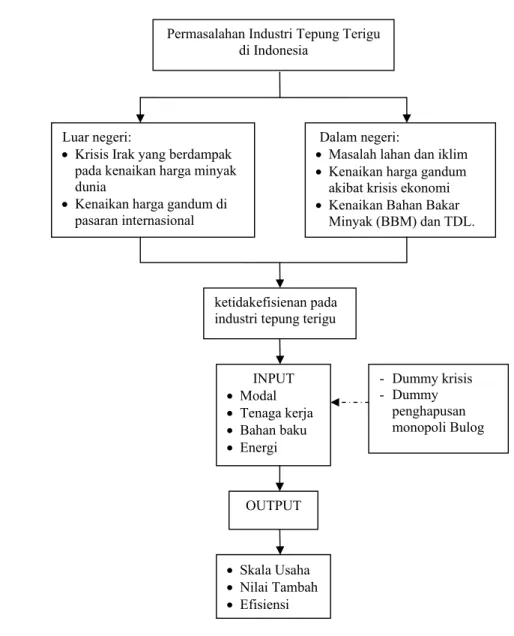

Gambar 2.3. Diagram Alur Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

1. Faktor-faktor produksi modal, tenaga kerja, bahan baku dan energi berpengaruh positif terhadap output. Artinya, peningkatan input akan meningkatkan output pada industri tepung terigu di Indonesia. Variabel

Luar negeri:

• Krisis Irak yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia

• Kenaikan harga gandum di pasaran internasional

Dalam negeri:

• Masalah lahan dan iklim • Kenaikan harga gandum

akibat krisis ekonomi • Kenaikan Bahan Bakar

Minyak (BBM) dan TDL. INPUT • Modal • Tenaga kerja • Bahan baku • Energi ketidakefisienan pada industri tepung terigu

• Skala Usaha • Nilai Tambah • Efisiensi - Dummy krisis - Dummy penghapusan monopoli Bulog OUTPUT

Permasalahan Industri Tepung Terigu di Indonesia

dummy krisis berpengaruh negatif terhadap output dan variabel penghapusan monopoli Bulog berpengaruh positif terhadap output.

2. Nilai elastisitas output dari semua input akan bernilai positif (>1) maka skala usaha berada pada kondisi increasing return to scale, yang berarti laju pertambahan produksi lebih besar dari laju pertambahan input pada industri tepung terigu di Indonesia.

3. Faktor-faktor produksi telah digunakan secara efisien oleh industri tepung terigu di Indonesia dan nilai tambahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian dan Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo). Data sekunder berupa data input industri tepung terigu (modal, tenaga kerja, bahan baku dan energi), data output industri tepung terigu dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Selain itu data juga diperoleh dari studi kepustakaan, literatur lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian serta dapat membantu dan mendukung penelitian ini yaitu perpustakaan Institut Pertanian Bogor (IPB), perpustakaan Pusat, perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan berbagai media massa.

Data yang digunakan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi output secara deskriptif adalah data dari tahun 1986-2003. Data statistik yang diestimasi merupakan data time series dan diolah dengan menggunakan software Eviews 4.1. Data statistik yang diperoleh disesuaikan dalam bentuk riil agar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini dengan cara membagi data nominal dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) kemudian dikalikan dengan 100.

Nilai nominal

Nilai riil = X 100 (3.1)

IHPB

IHPB adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang

diperdagangkan dari suatu negara/daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri, diekspor atau diimpor (BPS, 2003). IHPB yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHPB Indonesia dengan tahun dasar 1995 (1995 = 100) yang diperoleh dari BPS.

3.2. Metode Analisis

3.2.1. Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Metode analisis yang digunakan untuk membahas hubungan antara input dengan output dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Fungsi produksi adalah suatu hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan per satuan waktu tanpa memperhatikan harga-harga baik harga faktor produksi maupun harga produk (Taken dan Asnawi, 1997).

Model yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah model fungsi produksi Cobb-Douglas, yang secara matematis dapat ditulis:

Y = a X1b1 X2b2 X3b3 X4b4 eu (3.2)

atau dapat dilinearkan dalam bentuk:

Ln Y = Ln a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + b5 Duk + b6 Dub + u

(3.3) Dimana:

Y = Output riil yang dihasilkan dalam industri (ribuan rupiah) X1 = Modal riil yang digunakan (ribuan rupiah)

X3 = Bahan baku riil yang digunakan dalam proses produksi (ribuan rupiah)

X4 = Bahan bakar riil, listrik dan gas (ribuan rupiah)

Duk = Dummy krisis, untuk melihat dampak krisis terhadap output • 0 = sebelum krisis

• 1 = sesudah krisis

Dub = Dummy penghapusan monopoli Bulog • 0 = sebelum penghapusan monopoli Bulog • 1 = sesudah penghapusan monopoli Bulog

b = Koefisien regresi penduga (b1...b4) variabel ke 1- 4 u = Residual

e = 2.7182 (logaritma natural)

Model di atas dapat digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas dari masing-masing input terhadap output, karena koefisien pangkat dari model di atas dapat menunjukkan nilai elastisitasnya. Selain nilai elastisitas, skala usaha (return to scale) juga dapat diketahui yaitu dengan menjumlahkan nilai koefisien dari masing-masing faktor tersebut. Jika penjumlahannya lebih dari satu maka menunjukkan skala yang semakin meningkat (increasing return to scale), jika hasil penjumlahannya sama dengan satu berarti menunjukkan skala usaha yang tetap (constant return to scale) sedangkan jika hasil penjumlahannya kurang dari satu maka menunjukkan skala usaha yang semakin menurun (decreasing return to scale) (Soekartawi, 1993).

Dengan fungsi Cobb-Douglas yang telah dilinearkan di atas maka untuk menguji variabel pada persamaan tersebut dapat digunakan analisis regresi linear

berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berperiode maka data dapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak (soft ware) Eviews 4.1. Menurut Gujarati (1995) metode OLS dapat digunakan jika dipenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Variasi unsur sisa menyebar normal

2. Nilai rata-rata dari unsur sisa sama dengan nol

3. Ragam merupakan bilangan tetap (Homoskedastisitas) 4. Tidak ada korelasi diri (autokorelasi)

5. Tidak ada linier sempurna antara peubah bebas (multikolinearitas) 6. Nilai-nilai peubah adalah tetap untuk contoh-contoh yang berulang

3.2.2. Analisis Nilai Tambah dan Efisiensi

Analisis nilai tambah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan industri tepung terigu tersebut, apakah industri tersebut mengalami kemajuan atau malah mengalami penurunan dengan cara melihat nilai tambah bruto dari industri tepung terigu tersebut. Jika hasilnya terus meningkat dari tahun ketahun selama periode penelitian berarti industri tepung terigu tersebut dapat menunjukkan perkembangan yang baik.

Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai Output – Biaya Input (3.4) Analisis efisiensi yang digunakan adalah analisis efisiensi produksi dengan menggunakan harga yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dari input untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Nilai efisiensi dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan

antara biaya input dan nilai output. Semakin tinggi tingkat efisiensi maka rasio/perbandingan antara biaya input dengan nilai outputnya semakin kecil (Dumairy, 2000).

Biaya Input

Efisiensi (η ) = (3.5) Nilai Output

3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.1. Kriteria Uji Ekonometrika

Pengujian ekonometrik adalah untuk mengestimasi parameter regresi dengan menggunakan OLS yang menggunakan enam asumsi klasik. Melihat ada atau tidaknya pelanggaran terhadap enam asumsi tersebut dapat dilakukan dengan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Apabila terjadi pelanggaran maka akan diperoleh hasil estimasi yang tidak valid. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear di antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. Gejala multikolinearitas dalam suatu model akan menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah:

1. Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh namun kesalahan standarnya mungkin akan cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel.

2. Standar error dari parameter diduga sangat besar sehingga selang keyakinan untuk parameter yang relevan cenderung lebih besar.

3. Jika multikolinearitasnya tinggi kemungkinan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah menjadi besar.

4. Kesalahan standar akan semakin besar dan sensitif bila ada perubahan data. 5. Tidak mungkinnya mengisolasi pengaruh individual dari variabel yang

menjelaskan (Gujarati, 1995).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, salah satunya adalah melalui correlation matrix, dimana batas terjadinya korelasi antara sesama variabel bebas adalah tidak lebih dari |0.80|. Melalui correlation matrix ini dapat pula digunakan uji klien dalam mendeteksi multikolinearitas (Gujarati, 1995). Apabila terdapat nilai korelasi yang lebih dari |0.80|, maka menurut uji klien multikolinearitas dapat diabaikan selama nilai korelasi tidak lebih dari nilai Adjusted R-squared.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan melalui deret waktu (time series). Suatu model dikatakan baik apabila telah memenuhi asumsi tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah hasil estimasi model tidak mengandung korelasi serial diantara disturbance term. Pada program Eviews 4.1, uji autokorelasi dilakukan dengan melihat probability Obs*R-squared pada uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM .

Hipotesis: H0 : ρ = 0

Kriteria uji:

Probability Obs*R-squared < α, maka tolak H0

Probability Obs*R-squared > α, maka terima H0

Jika H0 ditolak maka terjadi autokorelasi (positif atau negatif) dalam model.

Sebaliknya jika H0 diterima maka tidak ada autokorelasi dalam model.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu fungsi dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedatisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) atau memiliki ragam error yang sama. Gejala adanya heteroskedastisitas dapat ditunjukkan oleh Probability Obs*R-squared pada uji White Heteroskedasticity.

H0 : γ = 0

H1 : γ ≠ 0

Kriteria uji:

Probability Obs*R-squared < α, maka tolak H0

Probability Obs*R-squared > α, maka terima H0

Jika H0 ditolak, maka terdapat gejala heteroskedastisitas pada model. Sebaliknya

jika H0 diterima, maka pada model tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Error Term

Uji ini dilakukan jika sampel yang digunakan kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan terdistribusi secara normal. Uji ini disebut Jarque-Bera Test.

Hipotesis: H0 : error term terdistribusi normal

Jika Jarque Bera (J-B) >Χ 2 df = 2 atau Probability (P-Value) < α maka tolak H0, artinya error term tidak terdistribusi normal. Jika Jarque Bera (J-B) <Χ 2

df = 2 atau Probability (P-Value) > α maka terima H0, artinya error term

terdistribusi normal.

3.3.2. Kriteria Uji Statistika

Pengujian statistik terdiri dari pengujian koefisien determinasi R2 atau R2 adjusted, F-stat dan t-Statistik. Uji keragaman digunakan untuk melihat sejauh mana besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Uji F-stat digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai dari variabel endogen. Uji t-Statistik adalah uji terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel bebas.

Uji Determinasi (R2)

Untuk menjelaskan persentase variasi total peubah tidak bebas yang disebabkan oleh peubah bebas digunakan pengujian R2. Dapat dihitung dengan

menggunakan rumus di bawah ini. JKR

R2 = (3.6) JKT

Dimana:

R2 = Koefisien determinasi JKR = Jumlah kuadrat regresi JKT = Jumlah kuadrat total

Uji ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana besar keragaman yang dapat diterangkan oleh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. R2 ini memiliki dua sifat, diantaranya R2 merupakan besaran non negatif dan besarannya adalah 0 ≤ R2 ≤ 1 (Gujarati, 1995). Jika R2 sebesar satu maka berarti suatu

kecocokan yang sempurna, sedangkan jika nilainya nol maka berarti tidak ada hubungan antar variabel tak bebas dengan variabel bebas.

Nilai R2 akan bertambah tinggi dengan bertambahnya variabel bebas. Semakin dekat nilai R2 dengan satu maka berarti model tersebut semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, demikian pula sebaliknya.

Uji F-statistik

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model penduga yang diajukan sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi.

Hipotesis:

H0 : b1 = b2 = … = bi = 0

H1 : minimal ada salah satu bi ≠ 0

Kriteria uji:

Probability F-statistik < taraf nyata (α), maka tolak H0

Probability F-statistik > taraf nyata (α), maka terima H0

Jika H0 ditolak, berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata

terhadap variabel terikat dan model layak digunakan. Sebaliknya jika H0 diterima,

Uji t-Statistik

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas dengan hipotesis:

H0 : b1 = b2 = … = bi = 0

H1 : bi ≠ 0

Kriteria uji:

Probability t-Statistik < taraf nyata (α), maka tolak H0

Probability t-Statistik > taraf nyata (α), maka terima H0

Jika H0 ditolak, maka variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak

bebasnya. Sebaliknya jika H0 diterima bararti variabel bebas tidak berpengaruh

nyata terhadap variabel tak bebas.

3.4. Spesifikasi Data

Dari persamaan fungsi Cobb-Douglas yang diuraikan terdahulu, data yang diperoleh ada yang memiliki satuan rupiah dan dalam nilai nominal. Sehingga agar data dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini maka nilai tersebut harus dalam bentuk riil yaitu dengan cara membagi data nominal dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) sub sektor tepung terigu di Indonesia. Kemudian dikalikan 100. Untuk lebih jelasnya maka data secara spesifik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Variabel yang dijelaskan (Output/Y)

Mengukur banyaknya output yang dihasilkan oleh industri tepung terigu di Indonesia selama periode penelitian, diukur dalam ribuan rupiah.

2. Variabel yang menjelaskan (input) a. Modal (X1)

Menunjukkan nilai riil dari modal tetap yang merupakan aset-aset yang sifatnya jangka panjang (mesin, gedung, tanah dan kendaraan), diukur dalam ribuan rupiah.

b. Tenaga Kerja (X2)

Merupakan banyaknya tenaga kerja produksi atau tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi pada industri tepung terigu di Indonesia, diukur dengan satuan orang atau jiwa.

c. Bahan Baku (X3)

Merupakan nilai riil dari biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku yang digunakan oleh industri tepung terigu di Indonesia untuk menghasilkan barang (output), diukur dalam ribuan rupiah.

d. Energi (X4)

Merupakan nilai riil dari banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian energi yang digunakan oleh industri tepung terigu di Indonesia untuk proses produksi. Energi yang dimaksud disini seperti bahan bakar, listrik dan gas. Diukur dalam ribuan rupiah.

IV. GAMBARAN INDUSTRI TEPUNG TERIGU DI INDONESIA

Tepung terigu yang terbuat dari gandum untuk pertama kalinya diproduksi di Hungaria dan Jerman pada abad ke-18. Tepung terigu ini sejak pertama kali diproduksi telah memiliki banyak kegunaan, diantaranya untuk pembuatan mie, pasta, roti, biskuit, cake dan pastry. Hampir semua kalangan di seluruh penjuru dunia mengkonsumsi produk tepung terigu atau produk olahan tepung terigu. Tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang juga turut mengkonsumsi jenis tepung ini (Alistair, 2004).

4.1. Kebijakan Gandum dan Tepung Terigu 4.1.1. Periode 1960-1970

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan tepung terigu, sebelum tahun 1971 pemerintah mengimpor tepung terigu dari produsen luar negeri. Bahkan pada tahun 1968 Indonesia mendapat bantuan pangan dari Amerika Serikat berupa biji gandum yang dilakukan dalam rangka pengadaan pangan akibat perekonomian Indonesia yang cukup parah pada saat itu. Kebijakan ini utamanya ditujukan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga murah, menanggulangi inflasi dan menggalang sumber keuangan bagi pembiayaan pembangunan. Kebijakan harga terigu yang murah diarahkan untuk mendorong konsumsi terigu sebagai bahan substitusi beras, karena sulitnya ketersediaan beras yang ada.

Apabila dibandingkan, harga terigu internasional pada saat itu lebih tinggi sekitar 50 persen dibanding harga jual terigu di dalam negeri, sehingga selisih harga internasional dan dalam negeri ini merupakan subsidi kepada konsumen tepung terigu per kapita. Secara agregat kebutuhan konsumsi tepung terigu pada periode ini cukup tinggi pertumbuhannya, yaitu sekitar 32.5 persen per tahun (Munir dalam Alistair, 2004). Pada saat itu pun pemerintah belum memiliki banyak pilihan, karena sumber pangan non terigu sebagai alternatif bahan substitusi belum banyak berkembang.

4.1.2. Periode 1970-1980

Pada akhirnya disadari bahwa terigu yang tiba di pelabuhan sering mengalami penurunan kualitas akibat waktu yang cukup lama selama perjalanan. Kondisi dan kandungan gizi tepung terigu tersebut akan lebih baik jika tepung terigu itu diproduksi sendiri di Indonesia. Maka pemerintah memutuskan untuk membangun industri tepung terigu di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 1971, pemerintah melalui Bulog bertanggung jawab untuk memasok kebutuhan terigu di dalam negeri dan memiliki hak monopoli dalam impor gandum sebagai bahan dasar pembuatan tepung terigu. Tujuan dari monopoli Bulog ini untuk menjamin kelangsungan pasokan terigu dan menjaga stabilitas harga. Akan tetapi Bulog memiliki kelemahan karena tidak mempunyai fasilitas penggilingan, maka Bulog menunjuk PT Bogasari Flour Mills yang untuk mengolah gandum menjadi tepung terigu. PT Bogasari ditunjuk oleh Bulog secara eksklusif tanpa melalui tender terbuka. Selanjutnya Bulog juga menunjuk PT