1 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa (Cowan et al. 2012). Slogan ini bukan sekedar slogan karena gangguan jiwa dan perilaku menurut The World

Health Report 2001, dialami kira-kira 25% dari seluruh penduduk pada suatu saat

dalam masa hidupnya (Pan American Health Organization 2009), dan lebih dari 40% didiagnosis secara tidak tepat sehingga menghabiskan biaya pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang tidak tepat. Gangguan jiwa dan perilaku dialami pada suatu ketika oleh kira-kira 10% populasi orang dewasa (DEPKES., 2011). Gangguan jiwa memang tidak berdampak langsung pada kematian tetapi berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan (Kohn et al. 2004).

Studi yang dilakukan oleh bank dunia pada tahun 2005 di beberapa negara memperlihatkan bahwa masalah kesehatan jiwa berkontribusi terhadap tingginya

Dissability Adjusted Life Years (DALYs) atau hari-hari produktif yang hilang

sebesar 8,1% dari Global Burden of Disease, dibandingkan dengan dampak beban dunia yang diakibatkan oleh penyakit Tuberculosis (7,2%), Kanker (5,8%), Penyakit Jantung (4,4%) maupun Malaria (2,6%). Angka gangguan jiwa yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting dan lebih besar jika dibandingkan banyak masalah kesehatan lainnya (DEPKES., 2011).

Laporan lain menyebutkan gangguan jiwa diperkirakan menyebabkan 14% dari total hilangnya tahun-tahun produktif akibat kecacatan/disability adjusted life

years (DALY’s) dari penyakit di seluruh dunia dan memberikan kontribusi lebih

besar terhadap beban global dibanding akibat penyakit kardiovaskular atau kanker. Bahkan gangguan jiwa juga dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan akibat penyakit menular dan tidak menular, sehingga mendasari slogan "tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa” (Cowan et al, 2012; Omar et al. 2010). Meskipun demikian di berbagai negara, minimnya perhatian dunia terlihat dari fakta bahwa lebih dari 40% negara tidak memiliki policy/kebijakan kesehatan jiwa dan lebih dari 30% bahkan tidak memiliki program kesehatan jiwa (WHO, 2004 ;

Niemi et al., 2010). Belum lagi jika berkaitan dengan program kesehatan jiwa khusus anak dan remaja, dimana dalam kenyataannya lebih dari 90% negara tidak memiliki kebijakan khusus tentang itu, dan ini bermakna perencanaan kesehatan tidak mengakomodir kegiatan penanggulangan gangguan jiwa dan perilaku dengan semestinya (WHO 2001), walau situasi gangguan jiwa remaja telah sangat meresahkan. Disisi lain dunia public health telah menampakkan kemajuan intervensi dengan ditemukannya hasil riset yang menjanjikan sebuah harapan di masa depan, misalnya temuan bahwa setiap kenaikan 1% dari jumlah remaja yang mendapatkan pengobatan anti depresan akan menghasilkan penurunan suicide

rate sejumlah 0,23% kasus bunuh diri remaja setiap 100.000 remaja/tahun (Olfson et al., 2003).

Sebagai contoh lain, dari 24 juta orang dengan skizofrenia di seluruh dunia, setengahnya tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dan 90% diantaranya berada di negara berkembang (Omar et al. 2010). Akibat tidak tertanganinya gangguan ini maka tidak mengherankan bila beban dunia akibat gangguan jiwa relatif makin besar. Hanya sebagian kecil penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Kohn et al. 2004).

Diperkirakan bahwa setidaknya satu dari empat keluarga saat ini menderita gangguan jiwa atau perilaku. Peran keluarga sangat penting, satu sisi mereka diharapkan dapat memberikan dukungan fisik dan emosional, namun di sisi lain mereka menanggung dampak negatif dari stigma dan diskriminasi (DEPKES., 2011; Niemi et al., 2010).

Dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya, gangguan jiwa merupakan sebuah ancaman yang tak kalah serius menjadi salah satu kontributor utama tingginya morbiditas, kecacatan dan kematian dini di seluruh dunia yang antara lain dikarenakan peningkatan resiko terjadinya penyakit menular dan tidak menular, bahkan berkontribusi langsung terhadap kejadian cedera yang disengaja maupun tidak disengaja. Kondisi komorbiditas ini tidak hanya mempersulit perilaku pencarian pertolongan dan pengobatan, tetapi juga berhubungan pada prognosis penderita (Pan American Health Organization, 2009).

Bicara gangguan jiwa tidak terbatas hanya pada gangguan jiwa berat (contohnya skizofrenia), namun juga gangguan mental emosional yang

berkomorbid dengan keluhan fisik. Beberapa penelitian menyebutkan 24% dari pasien yang mengunjungi dokter pada pelayanan kesehatan primer ternyata menderita gangguan jiwa, dimana 69% datang dengan keluhan-keluhan fisik dan ternyata banyak diantaranya tidak ditemukan kelainan fisiknya (DEPKES., 2011; Cowan et al., 2012). Penelitian di berbagai negara menunjukkan prevalensi gangguan jiwa khususnya depresi di pelayanan kesehatan primer berada pada kisaran 7% sampai 41,6% (Muhwezi et al., 2007).

Dokter umum memiliki peran yang sangat penting dalam pengobatan dan pencegahan berbagai jenis gangguan jiwa termasuk bunuh diri, dimana faktor risiko terbesarnya adalah depresi (Martin et al., 2000). Penelitian tentang perilaku pencarian pertolongan/help seeking behaviour yang dilakukan oleh Jason B Luoma dan kawan kawan pada tahun 2005 menyebutkan bahwa ditahun para pelaku melakukan upaya bunuh diri didapatkan fakta sekitar 75% dari mereka telah melakukan kontak dengan penyedia layanan kesehatan primer dalam hal ini dokter umum dan hanya sekitar 33% yang pernah mendatangi layanan kesehatan spesialis jiwa, bahkan pada sebulan terakhir sekitar 45% dari mereka sempat melakukan pengobatan pada dokter umum di pelayanan kesehatan primer, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang melakukan kontak dengan spesialis jiwa yang hanya mencapai 20%. Jika kecenderungan ini terus berlangsung maka program pencegahan bunuh diri yang melibatkan dokter umum akan merupakan upaya preventif yang terbaik yang mungkin dilaksanakan (Martin et al. 2000). Kunjungan ke dokter umum bisa jadi adalah kesempatan satu satunya bagi para calon pelaku bunuh diri untuk mendapatkan pertolongan dalam bentuk intervensi medis (Owens et al., 2005).

Indonesia sebagai negara sedang berkembang memiliki potret kondisi kesehatan jiwa yang tidak jauh berbeda dengan kondisi kesehatan jiwa global. Hal ini dapat dilihat dari Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007; gangguan mental emosional tercatat ada 11,6% dan angka gangguan jiwa berat (psikotik) sebanyak 0,46% pada populasi penduduk usia 15 tahun ke atas secara nasional. Sedangkan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angka gangguan mental emosionalnya sebanyak 9,6% dan angka gangguan jiwa berat (psikotik) sebanyak 0,4%. Gunungkidul sebagai salah satu wilayah terbesar dari

DIY, berdasarkan RISKESDAS 2007 tercatat penderita gangguan mental emosional sebanyak 7,9% dan penderita gangguan jiwa berat sebanyak 0.5%.

Mereka yang menderita gangguan mental emosional dapat berpotensi semakin berat dan menjadi faktor risiko bunuh diri, dan secara teoritis disebutkan bahwa 10% penderita gangguan jiwa berat (psikotik termasuk skizofrenia) berisiko pula melakukan bunuh diri, maka akan ada banyak orang yang berpotensi menjadi korban bila tidak segera dilakukan intervensi. Fenomena terus bertambahnya kejadian bunuh diri di Gunungkidul hingga kini terus berjalan walau telah dilakukan upaya untuk menghentikan atau minimal memperlambat lajunya, namun kecenderungan kejadian dari tahun ke tahun memperlihatkan tren yang makin meningkat.

Data Polres Gununugkidul menyebutkan di tahun 2010 terdapat 22 kasus kematian, tahun 2011 naik menjadi 25 kasus dan terakhir tahun 2012 kembali meningkat menjadi 40 kasus, dengan suicide rate mencapai 4,48% yang memposisikan Gunung Kidul menjadi daerah dengan angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, jauh diatas Jakarta bahkan melampaui angka nasional yang hanya 1,6–1,8/100.000 penduduk, hal ini belum termasuk kematian yang tak terlaporkan sebagai akibat tindakan bunuh diri dan hanya teridentifikasi sebagai kematian dengan penyebab lain sebagaimana gambaran fenomena gunung es (Wirasto, 2012).

Bunuh diri adalah bagian kecil dari potret permasalahan kesehatan jiwa. Permasalahan lain adalah kesenjangan pengobatan (treatment gap), yang memperlihatkan besarnya jumlah penderita gangguan jiwa yang tidak sebanding dengan jumlah mereka yang telah mendapatkan pengobatan. Fakta menunjukkan hanya sebagian kecil individu dengan gangguan jiwa pernah menerima pengobatan dalam sistem perawatan kesehatan khusus jiwa atau pada sistem pelayanan umum. Berbagai faktor dapat menyebabkan kondisi ini, antara lain; jumlah tenaga dokter spesialis yang masih kurang, pengetahuan dokter umum, ketersediaan obat, kebijakan, termasuk didalamnya masalah pembiayaan.

WHO dalam laporan tentang Mental Health Gap Action Programme: scaling

up care for mental, neurological and substance use disorder tahun 2008,

dengan penghasilan perkapita sebanyak 1420 dollar US per kepala pertahun pada tahun 2006, menyebutkan ternyata tidak sampai 3 orang (2,91) tenaga spesialis kedokteran jiwa setiap 100.000 penduduk, bandingkan dengan Iran yang memiliki 5 orang spesialis setiap 100.000 penduduk, Thailand mempunyai 4 orang spesialis setiap 100.000 penduduk, sedang Filipina dengan pendapatan perkapita persis sama dengan Indonesia mampu memiliki hampir 18 orang (17.7) setiap 100.000 penduduk (MH GAPS 2008; Cowan et al., 2012), bahkan sekitar 70% populasi dunia hanya memiliki akses pelayanan spesialis yang cuma mencapai 1 orang dalam 100 ribu penduduk (Kohn et al. 2004).

Minimnya jumlah psikiater menyebabkan peran dokter umum menjadi sangat penting, untuk terjadinya proses task shifting yakni satu proses ‘pergeseran / pengambil alihan peran’ dalam penanganan masalah gangguan jiwa kepada dokter dan staf di pelayanan kesehatan dasar (Cowan et al. 2012; Armstrong et al. 2011). Namun disisi lain ternyata banyak dokter umum yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam penatalaksanaan gangguan jiwa (Kohn et al., 2004; Lester et

al, 2005). Beberapa penelitian juga menunjukkan banyak dokter umum yang tidak

memiliki kepercayaan diri dalam melakukan diagnosa dan terapi gangguan jiwa (Khin, 2004b). Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan banyaknya penderita gangguan jiwa mengalami underdiagnosed dan undertreated (Eisenberg, 1992; Olssøn et al, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Khin et al. (2004) pada dokter umum di Auckland menyatakan bahwa 36% persen dari mereka menggunakan instrumen diagnosis non standart dengan menggunakan kriteria sesuai pemahaman mereka sendiri. Dua puluh tiga persen (23%) merasa sangat yakin dan percaya diri dalam meresepkan anti depresan namun tak satupun mempunyai kepercayaan diri dalam meresepkan anti psikotik (Khin, 2004b).

Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan diri dokter umum, training merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan, dengan asumsi banyak fakultas kedokteran tidak mampu memberikan bekal pendidikan yang cukup tentang psikiatri. Demikian juga yang terjadi setelah mereka lulus, pendidikan dan pelatihan dirasakan kurang memadai bagi tenaga kesehatan di pelayanan primer khususnya dokter umum dan terutama terkait penanganan

depresi sebagai jenis gangguan jiwa yang terbanyak didapatkan di masyarakat (Robert et al. 1997).

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan alih pengetahuan dari psikiater ke dokter umum, Departeman Kesehatan pada tahun 1976 menyelenggarakan program kunjungan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa ke Puskesmas dan RSU. Dengan cara ini diharapkan pelayanan kesehatan jiwa dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan umum, namun kenyataannya program integrasi yang telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun tidak mendatangkan hasil yang menggembirakan.

Rata-rata cakupan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas seluruh Indonesia masih kurang dari 1%. Hal ini antara lain karena: (1) belum semua puskesmas mendapat kesempatan untuk dilatih (2) tingginya mobilitas dokter puskesmas sehingga program yang sudah dilaksanakan menjadi tidak berkesinambungan (3) penegakan diagnosis dalam sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas berdasarkan keluhan utama, sementara umumnya pasien yang datang kefasilitas kesehatan umum, keluhan utamanya adalah keluhan fisik disamping keluhan-keluhan mental emosional, sehingga diagnosis yang ditulis adalah diagnosis penyakit fisik (DEPKES., 2011).

Program integrasi pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer adalah salah satu dari 10 rekomendasi WHO dalam rangka menjembatani makin luasnya kesenjangan pengobatan (treatment gap) akibat gangguan jiwa, dan ini sangat terkait dengan kemampuan penatalaksanaan gangguan jiwa termasuk didalamnya adalah kemampuan mendiagnosa (diagnostic skill) oleh dokter umum sebagai

gate keeper utama. Disinilah fungsi training bagi para dokter umum mengambil

peran agar fenomena underdiagnosed dan undertreated makin terkikis seiring dengan bertambahnya kemampuan mereka dan akhirnya akan memperbaiki

outcome dari penderita gangguan jiwa (Cowan et al. 2012).

Ketrampilan lain yang harus dimiliki oleh dokter umum adalah pemberian pengobatan dan penggunaan psikotropika (prescribing skill), karena tak bisa dipungkiri psikotropika memegang peranan penting dalam pengelolaan gangguan jiwa, namun sayangnya obat psikotropika penting justru tidak tersedia di 25% negara (Kohn et al., 2004).

Kemampuan mendeteksi gangguan jiwa sangat bervariasi dikalangan dokter umum, dan ini terkait dengan keberadaan pelatihan masalah kejiwaan setelah mereka lulus (post graduate/in service training) (Joukamaa et al, 1995) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa jelas berhubungan dengan skill dan kompetensi dari pemberi pelayanan (Styron et al, 2005). Untuk mencapai tujuan ini, sistim pembelajaran berbasis masalah dan interaksi dalam kelompok kecil dalam setiap pelatihan yang diberikan telah terbukti lebih unggul dibanding model pengajaran tradisional yang terbatas pada paparan informasi belaka (Ballester et al, 2005).

Sebuah studi internasional yang dilakukan di 14 negara menyebutkan bahwa para dokter umum yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan jiwa yang mereka dapatkan di fakultas kedokteran (undergraduate training) dan memiliki pengalaman lebih banyak tentang gangguan jiwa biasanya lebih jarang memberikan peresepan obat obat psikotropik. Kalaupun mereka melakukannya maka obat anti depresanlah yang banyak mereka gunakan (Kiselys et al, 2000). Hal yang sama didapatkan pada kelompok para dokter umum yang pernah mendapatkan training setelah mereka lulus (post graduate / in service training ) terkait masalah gangguan jiwa. Selain tingkat peresepan anti depresan yang lebih tinggi dibanding mereka yang belum pernah mendapatkan training sebelumnya, tingkat rujukan ke spesialis ternyata juga lebih rendah (Copty & Whitford 2005). Tentu ini sejalan dengan data epidemiologi gangguan jiwa dimana proporsi gangguan depresilah yang terbanyak diderita oleh penduduk dunia dibandingkan gangguan yang lain. Hal ini sangat berbeda dengan perilaku sebagian besar teman sejawat mereka sebagai contoh di Thailand yang cenderung justru lebih sering memberikan obat obat anti cemas seperti diazepam dan alprazolam bagi penderita gangguan jiwa yang sebagian besar dari mereka adalah penderita depresi bahkan bagi yang hanya menderita penyakit fisik kebanyakan seperti Low Back Pain (Srisurapanont et al, 2005).

Studi yang dilakukan pada dokter dokter umum di Victoria, Australia memperlihatkan sebagian besar dari mereka merasa bahwa pengetahuan tentang gangguan jiwa (pada remaja) yang mereka yang mereka dapatkan sebelum lulus fakultas kedokteran umum sangat kurang memadai (Veit, 1995), demikian pula

para dokter umum di kota Porto Alegre and Parobé Brazil mengatakan bahwa pendidikan kesehatan jiwa yang mereka terima di fakultas kedokteran menghasilkan pengetahuan yang agak terbatas, meskipun disiplin ilmu psikiatri dan psikologi medis termasuk dalam kurikulum. Kesulitan baru akan timbul saat mereka praktek profesional dan harus mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan jiwa. Perlu upaya untuk peningkatan dan pengembangan sistim pengajaran di fakultas kedokteran dalam kaitannya dengan masalah kesehatan jiwa (Ballester et al. 2005) .

Dari paparan di atas didapatkan gambaran bahwa training adalah sesuatu yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan keyakinan diri dokter umum. Melakukan upgrading pengetahuan bagi dokter umum dalam bentuk training menjadi sebuah upaya penting untuk ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas mereka terkait penatalaksanaan gangguan jiwa, meliputi

training penajaman diagnostic skill, prescribing skill, melakukan konseling dan

upaya rujukan (Khin et al. 2003; Khin 2004b). Diharapkan dengan meningkatnya kemampuan akan meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka lebih yakin dalam mengelola gangguan jiwa. Terlebih bagi dokter umum di wilayah Gunungkidul yang dikenal memiliki angka bunuh diri yang relatif tinggi.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: adakah hubungan antara in-service training tentang kesehatan jiwa dan tingkat keyakinan diri dokter umum dalam mengelola gangguan jiwa di Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat keyakinan diri dokter umum dalam mengelola gangguan jiwa di Gunungkidul.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat keyakinan diri dokter umum terhadap aspek diagnosa gangguan jiwa.

b. Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat keyakinan diri dokter umum terhadap aspek peresepan psikotropika. c. Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat

keyakinan diri dokter umum dalam melakukan konseling gangguan jiwa. d. Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat

keyakinan diri dokter umum dalam melakukan rujukan tepat waktu dan indikasi

e. Untuk mengetahui hubungan antara in-service training dan tingkat keyakinan diri dokter umum dalam berbagai aspek gangguan jiwa yang sering ditemui di pelayanan.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya in-service training bagi dokter umum terhadap keyakinan diri mereka dalam mengelola gangguan jiwa untuk menurunkan kesenjangan pengobatan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Institusi Dinas Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas training terhadap dokter umum dalam upaya meningkatkan kemampuan mengelola gangguan jiwa di masyarakat.

b. Bagi Kementrian Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan terkait peran dokter umum dalam mengelola kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan primer.

c. Bagi Institusi Pendikan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan kesehatan jiwa yang diberikan selama di fakultas kedokteran yang telah berjalan selama ini. Apakah sistem

tersebut mampu menjawab kebutuhan dokter akan pengetahuan dan ketrampilan menangani gangguan jiwa.

d. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akan besaran masalah yang diakibatkan gangguan jiwa dan memberikan alternatif jenis intervensi kebijakan dalam penanggulangannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian 1. Materi

Materi yang diteliti adalah tentang training dan kepercayaan diri dokter umum dalam mengelola gangguan jiwa.

2. Responden

Responden penelitian ini adalah dokter umum yang memberikan pelayanan wilayah Gunungkidul.

3. Tempat

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Gunungkidul 4. Waktu

F. Keaslian Penelitian

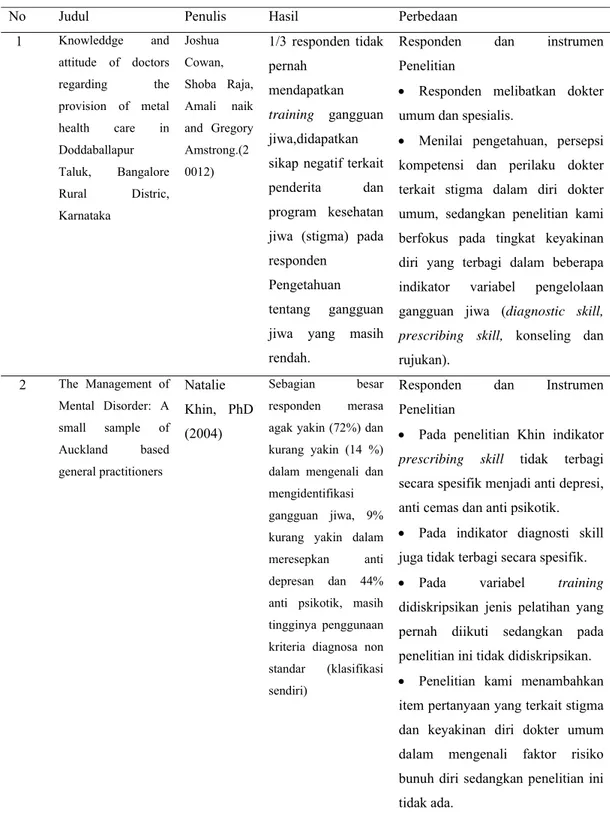

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No Judul Penulis Hasil Perbedaan

1 Knowleddge and attitude of doctors regarding the provision of metal health care in Doddaballapur Taluk, Bangalore Rural Distric, Karnataka Joshua Cowan, Shoba Raja, Amali naik and Gregory Amstrong.(2 0012) 1/3 responden tidak pernah mendapatkan training gangguan jiwa,didapatkan sikap negatif terkait penderita dan program kesehatan jiwa (stigma) pada responden

Pengetahuan

tentang gangguan jiwa yang masih rendah.

Responden dan instrumen Penelitian

• Responden melibatkan dokter umum dan spesialis.

• Menilai pengetahuan, persepsi kompetensi dan perilaku dokter terkait stigma dalam diri dokter umum, sedangkan penelitian kami berfokus pada tingkat keyakinan diri yang terbagi dalam beberapa indikator variabel pengelolaan gangguan jiwa (diagnostic skill, prescribing skill, konseling dan rujukan). 2 The Management of Mental Disorder: A small sample of Auckland based general practitioners Natalie Khin, PhD (2004) Sebagian besar responden merasa agak yakin (72%) dan kurang yakin (14 %) dalam mengenali dan mengidentifikasi gangguan jiwa, 9% kurang yakin dalam meresepkan anti depresan dan 44% anti psikotik, masih tingginya penggunaan kriteria diagnosa non standar (klasifikasi sendiri)

Responden dan Instrumen Penelitian

• Pada penelitian Khin indikator prescribing skill tidak terbagi secara spesifik menjadi anti depresi, anti cemas dan anti psikotik. • Pada indikator diagnosti skill juga tidak terbagi secara spesifik. • Pada variabel training didiskripsikan jenis pelatihan yang pernah diikuti sedangkan pada penelitian ini tidak didiskripsikan. • Penelitian kami menambahkan item pertanyaan yang terkait stigma dan keyakinan diri dokter umum dalam mengenali faktor risiko bunuh diri sedangkan penelitian ini tidak ada.