11 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari peubah Work Family Conflict dan hubungannya dengan peubah Kecerdasan Emosional dan Psychological Well Being, dimensi, aspek dan faktor yang memengaruhi peubah serta hasil penelitian sebelumnya, model dan hipotesis penelitian.

2.1 Work Family Conflict (WFC)

2.1.1 Pengertian Work Family Conflict (WFC)

Work Family Conflict, selanjutnya disingkat (WFC) adalah salah satu dari bentuk interrole conflict yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran didalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985). Jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat merupakan pertanda langsung akan terjadinya konflik pekerjaan-keluarga atau Work Family Conflict, dikarenakan waktu dan upaya yang berlebihan dipakai untuk bekerja mengakibatkan kurangnya waktu dan energi yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas keluarga Frone (dalam Triaryati, 2003). Sedangkan menurut Dahrendorf (dalam Triaryati,2003) salah satu jenis dari konflik adalah konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misal antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi atau disebut juga dengan konflik peran (Role Conflict).

Frone, et al (dalam Triaryati, 2003) mendefinisikan Work Family Conflict sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam

12

beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya.

Menurut Ahmad (2008) WFC adalah konflik yang terjadi karena keluarga mengganggu pekerjaan dan pekerjaan mengganggu keluarga, juga terjadi berdasarkan waktu, tekanan dan perilaku, serta memengaruhi kehidupan individu seperti pasangan, pola pengasuhan, perawatan orang tua, mengurus rumah dan waktu luang.

Frone (dalam Triaryati, 2003) mengatakan bahwa kehadiran salah satu peran (pekerjaan) akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran yang lain (keluarga), dimana harapan orang lain terhadap berbagai peran yang harus dilakukan seseorang dapat menimbulkan konflik. Konflik terjadi apabila harapan peran mengakibatkan seseorang sulit membagi waktu dan sulit untuk melaksanakan salah satu peran karena hadirnya peran yang lain. Pandangan-pandangan ini menekankan bahwa WFC merupakan salah satu bentuk konflik peran yang secara umum dapat didefinisikan sebagai kemunculan stimulus dari dua tekanan peran. Kehadiran salah satu peran akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran yang lain sehingga mengakibatkan individu sulit membagi waktu dan sulit untuk melaksanakan salah satu peran karena hadirnya peran yang lain. Gutek, et al (dalam Indriyani, 2009).

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa WFC merupakan konflik peran yang dialami oleh individu (dalam hal ini ibu bekerja) ketika berhadapan dengan dua

13

tuntutan peran yang harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan.dan konflik tersebut terjadi berdasarkan waktu, tekanan dan perilaku.

2.1.2 Aspek-aspek Work Family Conflict

WFC terdiri dari dua aspek yaitu Work Interfering with Family dan Family Interfering with Work (Greenhaus & Beutell, 1985). Adapun asumsi dari Work Interfering with Family lebih dikarenakan akibat tuntutan waktu yang terlalu berlebihan atau Time-Based Conflict dalam satu hal (contoh: saat bekerja) akan mencegah pelaksanaan kegiatan dalam hal lain (contoh: di rumah), pada akhirnya yang terjadi adalah ketegangan dan tekanan atau Strain-Based Conflict pada satu hal ditumpahkan pada hal lain, misal: pulang ke rumah setelah bekerjadengan suasana hati yang buruk, atau contoh lainnya misal individu sebagai orangtua akan mengalami konflik ketika perlu untuk mengambil waktu cuti dari pekerjaannya untuk tinggal di rumah menjaga anaknya yang sakit. Sementara Family Interfering With Work lebih kepada pola perilaku yang berhubungan dengan kedua peran atau bagian (pekerjaan atau keluarga) Behavior-Based Conflict. Frone (dalam Triaryati, 2003).

Work Interfering With Family dan Family Interfering With Work dapat dilihat dari tiga hal yaitu, tanggung jawab dan harapan, tuntutan psikologis, serta kebijakan dan kegiatan organisasi (misalnya dukungan sosial). Greenhaus & Beutell (1985) mengatakan bahwa WFC yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi yang negatif. Contohnya, konflik antara pekejaan dengan keluarga dapat meningkatkan tingkat absensi, meningkatkan turnover, menurunkan performance, dan menurunkan kesehatan individu tersebut baik secara psikologis maupun kesehatan fisik.

14

Menurut Greenhaus & Beutell (1985), WFC dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu:

a. Time-Based Conflict

Time-Based Conflict merupakan konflik yang terjadi ketika waktu yang digunakan untuk menjalankan salah satu peran di pekerjaan (keluarga) tidak dapat digunakan untuk menjalankan peran di keluarga (pekerjaan). Ini berarti bahwa pada saat yang bersamaan, seorang yang mengalami WFC tidak akan bisa melakukan dua atau lebih peran sekaligus. Misalnya, pekerjaanlembur sering menyebabkan waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa konflik akan muncul apabila tuntutan peran tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan waktu. Darrey & McCarthy; Nielsen et al (dalam Ahmad, 2008).

b. Strain-Based Conflict

Strain-Based Conflict merupakan konflik yang terjadi karena ketegangan atau keadaan emosional yang dihasilkan oleh satu peran membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan peran yang lain. Ketegangan peran bisa termasuk stres, tekanan darah meningkat, kecemasan, dan sakit kepala. Misalnya, gejolak dalam perkawinan kadang-kadang berhubungan dengan menurunnya produktivitas di tempat kerja dansebaliknya, ketegangan di tempat kerja dapat mengganggu kehidupan keluarga. Chopur (dalam Nurmayanti, Thoyib, Noermijati, & Irawanto, 2014).

c. Behavior-Based Conflict

Behavior-Based Conflict merupakan konflik yang muncul ketika perilaku tertentu yang diwajibkan oleh salah satu peran bertentangan dengan norma-norma perilaku peran lain. Misalnya, seorang ayah atau ibu yang berprofesi sebagai manager diharapkan untuk menunjukkan perilaku

15

agresif dan logis di tempat kerja, tetapi saat bersama keluarga diharapkan untuk menunjukkan kasih sayang.

2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Work Family Conflict

Bellavia & Frone (2005) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi WFC menjadi tiga faktor, yaitu:

a. Dalam Diri Individu (General Intra-Individual Predictors). 1. Karakteristik Demografi (Demographic Characteristics).

Sejumlah studi telah memasukkan ciri demografis sebagai prediktor WFC, seperti: jenis kelamin, status keluarga, usia anak terkecil dan jenis pekerjaan.

2. Karakteristik Kepribadian (Personality Characteristics). Karakteristik kepribadian dapat menjadi faktor risiko terjadinya WFC atau faktor protektif terhadap WFC. Contoh karakteristik kepribadian yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya WFC adalah trait negative affectivity dan gaya kelekatan pre-occupied. Sedangkan contoh karakteristik kepribadian yang dapat menjadi faktor protektif terhadap WFC adalah hardiness dan conscientiousness.

b. Peran Keluarga (Family Role Environment Predictors). 1. Keterlibatan Waktu (Time Involvement).

Menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan keluarga seperti mengasuh anak dan tugas rumah tangga telah dihubungkan dengan tingkat WFC yang lebih tinggi.

2. Stres Keluarga (Family Stressor).Adalah tekanan yang muncul dari anggota keluarga yang menimbulkan ketegangan dan menyebabkan konflik.

16

3. Hubungan dengan anggota keluarga tertentu (Relationships With Specific Family Members), misal, ketegangan dalam pernikahan telah terbukti menyebabkan WFC.

4. Memiliki Anak (Having Children).

Faktor-faktor yang meningkatkan tanggung jawab orang tua, seperti memiliki anak kecil, memiliki banyak anak, dan hidup dengan anak-anak dapat meningkatkan WFC. Selain itu, masalah-masalah tertentu yang harus dilakukan dengan anak-anak, seperti tidak tersedianya tempat penitipan anakdan merasa terbebani dengan tugas sebagai orang tua juga dihubungkan dengan tingkat Work-Family Conflict yang lebih tinggi (Triaryati,2003).

c. Peran Pekerjaan (Work Role Environment Predictors).

1. Jumlah Jam Kerja (Amount of Time). Jumlah jam kerja yang melewati batas dapat memprediksi tingkat WFC yang lebih tinggi. 2. Tekanan Pekerjaan (Work Stressors). Tekanan-tekanan pekerjaan,

seperti tuntutan pekerjaan, konflik-peran pekerjaan, ambiguitas peran pekerjaan, dan ketidakpuasan dalam bekerja dihubungkan dengan tingginya tingkat WFC.

3. Tipe Pekerjaan (Job Type). Karyawan di posisi manajerial dan profesional melaporkan tingkat WFC yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja di posisi non-manajerial dan non-profesional. 4. Keamanan Kerja (Job Security). Tingkat keamanan kerjayang rendah

dihubungkan dengan tingkat WFC yang lebih tinggi.

Stoner & Charles (dalam Triaryati, 2003) menyatakan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konflik peran ganda, yaitu :

a. Tekanan Waktu (Time Pressure), semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga.

17

b. Jumlah dan Dukungan Keluarga (Family Size and Support), semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak konflik, sebaliknya semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik. c. Kepuasan Kerja, semakin tinggi kepuasan kerja maka konflik yang

dirasakan akan semakin sedikit.

d. Perkawinan dan Kepuasan Hidup (Marital and Life Satisfaction). Ada asumsi bahwa wanita bekerja memiliki konsekuensi yang negatif terhadap pernikahannya.

e. Ukuran Perusahaan (Size of Firm), yaitu banyaknya pekerja dalam perusahaan mungkin saja memengaruhi konflik peran ganda seseorang.

2.2 Kecerdasan Emosional

2.2.1 Pengertian Kecerdasan Emosi (KE)

Istilah Kecerdasan Emosional (KE) muncul secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. Sebelumnya, Gardner (dalam Goleman, 2006) mengemukakan 8 kecerdasan pada manusia, yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Menurut Goleman (2006) kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Gardner adalah manisfestasi dari penolakan akan pandangan Intelectual Quotient (IQ). Lebih lanjut, Salovey & Mayer (dalam Goleman, 2006), menempatkan kecerdasan pribadi dari Gardner sebagai definisi dasar dari kecerdasan emosional. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi individu pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik.

Menurut Bar On (dalam Karim, 2011) Kecerdasan Emosi adalah serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang memengaruhi

18

kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Selanjutnya, Mayer & Salovey (dalam Bradshaw, 2008) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memonitor pemikiran dan tindakan sendiri.

Goleman (2006) menyatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.

Mayer & Salovey (dalam Mubayidh, 2006) mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, dan kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya.

Sejalan dengan itu, Cooper & Sawaf (dalam Agustian, 2001) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi.

19

Individu yang mampu memahami emosi individu lain, dapat bersikap dan mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan kedua belah pihak. Emosi dapat timbul setiap kali individu mendapatkan rangsangan yang dapat memengaruhi kondisi jiwa dan menimbulkan gejolak dari dalam. Emosi yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang karena pada waktu emosi muncul, individu memiliki energi lebih dan mampu memengaruhi individu lain. Segala sesuatu yang dihasilkan emosi tersebut bila dimanfaatkan dengan benar dapat diterapkan sebagai sumber energi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, memengaruhi orang lain dan menciptakan hal-hal baru.

Shapiro (1998) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan kemampuan memantau intensitas perasaan atau emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Individu memiliki kecerdasan emosional tinggi memiliki keyakinan tentang dirinya sendiri, penuh antusias, pandai memilah semuanya dan menggunakan informasi sehingga dapat membimbing pikiran dan tindakan.Dari pandangan beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola emosinya dengan baik sehingga berdampak positif pada sikap dan perilakunya.

2.2.2 Model Kecerdasan Emosional

Empat Model Kecerdasan Emosional menurut Mayer & Salovey (dalam Pablo & Natalio, 2006) :

20

a. Kemampuan mengidentifikasi emosi seseorang dalam pernyataan secara fisik dan psikis.

b. Kemampuan mengidentifikasi emosi orang lain

c. Kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik dan mengekspresikan kebutuhan yang berhubungan dengannya

d. Kemampuan membedakan antara perasaan yang tepat/jujur dengan perasaan yang tidak jujur/tidak tepat.

2. Menggunakan emosi dalam memprioritaskan pemikiran. (Emotional Facilitation of Thought)

a. Kemampuan untuk menentukan dan memprioritaskan pemikiran berdasarkan perasaan yang terkait.

b. Kemampuan meluapkan emosi untuk memfasilitasi keputusan dan memori.

c. Kemampuan menggunakan kesempatan pada perubahan mood untuk menghargai berbagai pandangan atau keadaan.

d. Kemampuan menggunakan emosi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan kreativitas.

3. Pemahaman Emosi (Emotional Understanding)

a. Kemampuan untuk mengerti hubungan dalam berbagai emosi b. Kemampuan untuk melihat penyebab dan konsekuensi dari emosi c. Kemampuan memahami perasaan yang kompleks, perpaduan

emosi, dan kritik.

d. Kemampuan memahami perubahan emosi. 4. Pengelolaan Emosi (Emotional Management)

a. Kemampuan untuk terbuka terhadap perasaan yang baik maupun yang tidak baik.

21

c. Kemampuan melibatkan, memperpanjang, dan melepaskan diri dari keadaan emosional.

2.2.3 Aspek-aspek Kecerdasan Emosi

Sampai sekarang belum ada alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan emosi seseorang. Walaupun demikian, ada beberapa ciri-ciri yang mengindikasi seseorang memiliki kecerdasan emosional. Goleman (2006) menyatakan bahwa secara umum ciri-ciri seseorang memiliki kecerdasan emosi adalah mampu memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berfikir serta berempati dan berdoa. Lebih lanjut Goleman (2006) merinci lagi aspek-aspek kecerdasan emosi secara khusus yaitu sebagai berikut:

a. Mengenali emosi diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya menandakan bahwa orang berada dalam kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri. b. Mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri,

melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Orang yang buruk kemampuan dalam keterampilan ini akan terus menerus bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menenangkan kembali.

22

c. Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki keterampilan ini cenderungjauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi: pengendalian dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis.

d. Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional, kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau dikehendaki orang lain.

e. Membina hubungan. Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar pribadi.

Salovey & Mayer (dalam Pablo & Natalio,2006) mengatakan bahwa kecerdasan emosional terdiri dari aspek-aspek yang melibatkan kemampuan untuk memahami secara akurat, menilai, dan mengekspresikan emosi, kemampuan untuk mengakses pikiran dan perasaan; kemampuan untuk memahami emosi dan kemampuan untuk mengatur emosi untuk mempromosikan emosional dan pertumbuhan intelektual.

Robins & Judge (2008) mengungkapkan bahwa orang-orang yang mampu memahami emosi mereka sendiri dan mampu membaca emosi

23

orang lain dengan baik, akan dapat menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Dan hal ini dapat dilakukan melalui lima aspek kecerdasan emosional yakni: 1) Kesadaran diri, yakni sadar atas apa yang anda rasakan; 2) Manajemen diri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan anda sendiri; 3) Motivasi diri, yaitu kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan; 4) Empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain; 5) Keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi orang lain.

Sedikit berbeda dengan pendapat Goleman, menurut Tridhonanto (2009), aspek kecerdasan emosi meliputi:

a. Kecakapan Pribadi, yakni kemampuan mengelola diri sendiri. b. Kecakapan Sosial, yaitu kemampuan menangani suatu hubungan.

c. Keterampilan Sosial, yaitu kemampuan menggugah tanggapan yang dikehendaki orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan aspek-aspek dalam kecerdasan emosional dari Goleman (2006) yang meliputi: mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan karena aspek aspek ini lebih terperinci dibandingkan dengan aspek-aspek yang dikemukakan oleh yang lainnya.

2.3 Psychological Well-Being

2.3.1 Pengertian Psychological Well-Being

Berdasarkan teori Ryff (1989) Psychological Well-Being adalah suatu kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki

24

tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha dan mengeksplorasi dirinya. Psychological Well-Being atau Kesejahteraan Psikologis menurut Ryff (1989) menghendaki individu mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu.

Menurut Liputo (2009), Psychological Well-Being atau kesejahteraan psikologis adalah kondisi individu yang ditandai dengan perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup dan tidak ada gejala-gejala depresi. Psychological Well-Being yang selanjutnya disingkat dengan PWB menjelaskan istilah PWB sebagai pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus berkembang secara personal. Konsep Ryff berawal dari adanya keyakinan bahwa kesehatan yang positif tidak sekedar tidak adanya penyakit fisik saja. Kesejahteraan psikologis terdiri dari adanya kebutuhan untuk merasa baik secara psikologis (psychological well). Ryff menambahkan bahwa PWB merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. PWB dapat ditandai dengan diperolehnya kebahagiaan, kepuasan hidup dan tidak adanya gejala-gejala depresi (Ryff, 1989). Menurut Bradburn (dalam Ryff, 1989),

25

kebahagiaan (Happiness) merupakan hasil dari kesejahteraan psikologis dan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap manusia.

Ryff & Keyes (1995) memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apa itu PWB, yaitu sejauh mana seseorang individu memiliki tujuan hidupnya, apakah mereka menyadari potensi-potensi yang dimiliki, kualitas hubungannya dengan orang lain, dan sejauh mana mereka bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Berdasarkan pada pendapat beberapa tokoh di atas mengenai kesejahteraan psikologis, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis adalah suatu keadaan dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengevaluasi pengalaman-pengalaman hidupnya.

2.3.2 Dimensi-dimensi Psychological Well-Being

Ryff (1989) membagi Psychological Well Being menjadi enam dimensi yang meliputi :

a. Penerimaan Diri (Self Acceptance).

Dimensi penerimaan diri merupakan ciri utama kesehatan mental dan juga sebagai karakteristik utama dalam aktualisasi diri, berfungsi secara optimal dan kematangan. Penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan menerima diri sendiri apa adanya, sehingga kemampuan tersebut memungkinkan seseorang untuk bersikap positif terhadap diri sendiri dan kehidupan yang dijalaninya. Seseorang yang mamiliki tingkat penerimann diri yang tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek yang ada dalam dirinya, baik positif maupun negatif dan memiliki pandangan positif tentang kehidupan masa lalu. Sebaliknya individu dengan tingkat penerimaan diri yang rendah akan merasa tidak puas dengan dirinya,

26

merasa kecewa dengan pengalaman masa lalu dan mempunyai pengharapan untuk tidak menjadi dirinya seperti saat ini.

b. Hubungan positif dengan orang lain

Banyak teori yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang hangat dan saling mempercayai dengan orang lain. Kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama kesehatan mental. Individu yang mempunyai hubungan positif dengan orang lain atau tinggi untuk dimensi ini ditandai dengan adanya hubungan yang hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain. Individu tersebut juga mempunyai rasa afeksi dan empati yang kuat. Sebaliknya, individu yang rendah atau kurang baik untuk dimensi ini, sulit untuk bersikap hangat dan enggan untuk mempunyai ikatan dengan orang lain.

c. Kemandirian (Autonomy).

Dimensi ini menjelaskan mengenai kemandirian, kemampuan untuk menentukan diri sendiri dan kemampuan untuk mengatur tingkah laku. Individu yang baik dalam dimensi ini, mampu menolak tekanan sosial untuk berfikir dan bertingkah laku dengan cara tertentu, serta dapat mengevaluasi dirinya sendiri dengan standard personal. Sedangkan individu yang rendah atau kurang baik untuk dimensi ini akan memperhatikan harapan dan evaluasi dari orang lain, membuat keputusan berdasarkan penilaian orang lain dan cenderung bersikap konformis.

d. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery).

Dimensi ini menjelaskan tentang kemampuan individu untuk memilih lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Kematangan pada dimensi ini telihat pada kemampuan individu dalam menghadapi kejadian di luar dirinya. Individu yang mempunyai penguasaan lingkungan baik mampu dan berkompetensi mengatur lingkungan, menggunakan

27

secara efektif kesempatan dalam lingkungan, mampu memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Sebaliknya, apabila individu tersebut memiliki penguasaan lingkungan yang rendah akan kesulitan untuk mengatur lingkungannya, selalu mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya, tidak peka terhadap sebuah kesempatan dan kurang memiliki kontrol lingkungan di luardirinya.

e. Tujuan hidup (Purpose of Life).

Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, misi danarah yang membuatnya merasa hidup ini memiliki makna. Dimensi ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mencapai tujuan dalam hidup. Seseorang yang mempunyai arah dalam hidup akan mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalu mempunyaimakna, memegang kepercayaan yang memberikan tujuan hidup dan mempunyai target yang ingin dicapai dalam kehidupan. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik, dalam dimensi ini akan memiliki perasaan bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, tidakmelihat adanya manfaat dari masa lalu kehidupannya dan tidak mempunyai kepercayaan yang membuat hidup lebih bermakna.

f. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth).

Dimensi ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya.Pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan perasaan mampu dalam melalui tahap-tahap perkembangan, terbuka terhadap pengalaman baru, menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap

28

waktu. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik dalam dimensi ini akan menampilkan ketidakmampuan untuk mengembangkan sikap dan bertingkah laku baru, mempunyai perasaan bahwa ia adalah pribadi yang stagnan dan tidak tertarik dengan kehidupan yang dijalaninya. Berdasarkan pada dimensi-dimensi yang ada dalam kesejahteraan psikologis dapat disimpulkan bahwa dimensi kesejahteraan psikologis meliputi kemampuan individu dalam menerima diri apa adanya, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, memilki kemandirian, mampu menguasai lingkungannya, memiliki tujuan dalam hidup, dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya.

2.4 Teori Perkembangan Psikososial-Erickson

Erickson (dalam Monks, Knoers, & Haditono, 2001) membagi tingkat perkembangan individu dalam 8 tahapan:

1. Percaya versus tidak percaya, yang dimulai pada usia 0-18 bulan. Pada fase ini bayi belajar percaya terhadap orang-orang disekitarnya dan juga mulai beradaptasi dengan lingkungan.

2. Otonomi versus malu dan ragu-ragu, dimulai pada usia 18 bulan- 3 tahun. Pada fase ini anak belajar mandiri sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan penuh percaya diri.

3. Inisiatif versus rasa bersalah, dimulai pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini anak sudah memiliki sikap inisiatif dalam melakukan suatu tindakan misalnya bermain. Masa ini anak telah masuk tahapan prasekolah.

4. Tekun versus rasa rendah diri, dimulai pada usia 6-12 tahun. Pada fase ini anak mulai berinteraksi di luar anggota keluarga

29

5. Identitas versus kebingungan identitas, dimulai pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini anak mulai mencari jati diri. Tahap ini merupakan peralihan anatar dunia anak-anak dan dewasa.

6. Keintiman versus terkucilkan, terjadi selama masa dewasa awal (18-40 tahun). Pada masa ini menurut Erickson individu sudam memiliki komitmen untuk menjalin suatu hubungan, mulai selektif membina hubungan yang intim, dan pada fase ini juga individu akan merasa terasing apabila gagal beinteraksi dengan orang lain.

7. Bangkit versus stagnan,terjadi selama masa pertengahan dewasa (40-65 tahun).

8. Integritas versus putus asa, terjadi pada masa akhir dewasa (65 tahun ke atas). Pada tahapan ini individu sudah mencapai kebijaksanaan dimana ia berhasil menerima keberhasilan maupun kegagalannya secara bijaksana.

Erickson (dalam Young, 1999) mengungkapkan bahwa pada masa dewasa awal individu akan mengalami kehidupan yang semakin kompleks, individu akan berpartisipasi di dalam masyarakat, menikmati kebebasan, dan bertanggung jawab. Pemenuhan perkembangan pada tiap tahap perkembangan akan memengaruhi tahap perkembangan berikutnya. dan hal ini terjadi hanya bila individu sudah memiliki identitas diri pada masa remaja sebelum memasuki masa dewasa awal. Bila individu tidak memiliki identitas diri setelah memasuki masa dewasa awal, maka akan kesulitan dalam menjalani perannya yang berkaitan dengan keintiman dengan kehidupan disekitar, misalnya keluarga, dan rekan kerja. Artinya bila identitas diri tidak tercapai, kekaburan peran akan memengaruhi tahap perkembangan berikutnya pada dewasa awal. Demikian selanjutnya dewasa awal akan memengaruhi dewasa madya. Individu dapat

30

mengalami kekaburan peran baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Lebih lanjut Erickson (dalam Young, 1999) menegaskan bahwakeintiman yang terjadi pada masa dewasa awalakan berdampak ketika individu memasuki fase selanjutnya, yaitu bila individu memiliki keintiman sosial yang baik maka individu akan bergairah menjalani kehidupan, dan sebaliknya jika tidak memiliki keintiman maka individu akan merasa dikucillkan, stagnan, dan tidak bahagia.

2.5 Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya

Bekerja adalah pilihan yang cukup berat bagi ibu-ibu yang sudah menikah. Penelitian Febrida (dalam Apsaryanthi & Lestari, 2017) terhadap 900 ibu menunjukkan bahwa hampir setengahnya, yaitu sebesar 48% subjek mengatakan memiliki pekerjaan yang dibayar membuat ibu lebih bahagia. Sebanyak 52% subjek mengatakan tinggal di rumah lebih berat dibandingkan pergi bekerja. Hanya 13% ibu bekerja yang merasa bersalah menghabiskan waktunya jauh dari rumah. Ditegaskan oleh Febrida (dalam Apsaryanthi & Lestari, 2017), hal ini karena ibu bekerja yang memiliki waktu terbatas akan memiliki energi yang lebih saat ibu dapat bersama dengan anak-anaknya. Penelitian tersebut juga mengungkapkan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah merasa tidak dihargai oleh orang lain dan merasa khawatir anak-anaknya akan menjadi manja apabila tetap berada di rumah.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Barnhouse (dalam Apsaryanthi & Lestari, 2017) bahwa yang lebih penting dalam menjalin hubungan antara ibu dan anak adalah kualitas waktu yang digunakan saat bersama anak-anak bukan kuantitasnya. Penelitian oleh Handayani & Abbdinnah (dalam Apsaryanthi & Lestari, 2017) pada 60.799 perempuan

31

menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja mengalami emosi negatif lebih banyak seperti khawatir, sedih, marah, stres, dan depresi, dibandingkan ibu yang bekerja. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ibu rumah tangga memungkinkan mengalami depresi dibanding dengan ibu bekerja, karena ibu rumah tangga cenderung sulit mengungkapkan kebahagiaan, dan lebih sedikit tertawa atau tersenyum, serta mempelajari hal yang menarik. Hal serupa diungkapkan oleh Santrock (2002) yakni keuntungan lainnya menjadi ibu bekerja adalah selain dapat meningkatkan perekonomian keluarga, juga berkontribusi pada hubungan yang lebih setara antara suami dan istri, dan meningkatkan rasa harga diri bagi perempuankarena dengan bekerja dapat menambah pengetahuan sehingga ibu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

Penelitian oleh Habel & Prihastuti (2012), menunjukkan hubungan kecerdasan emosi dengan konflik peran ganda pada guru wanita di kota Surabaya adalah sebesar -0,271. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi maka konflik peran ganda akan semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Penelitian oleh Panorama dan Jdaitawi (2011) mengenai hubungan kecerdasan emosi dengan Work Family Conflict menunjukkan tidak terdapat korelasi antara KE dengan WFC (r = 0,026), signifikansi 0,713 (p > 0,01). Penelitian serupa oleh Ugoani (2013) menunjukkan KE berkorelasi positif dengan WFC. Hasil kai kuadrat menunjukkan nilai Xhitung > Xtabel yaitu 389,546 > 13,28 pada level 0,01 dengan Db = 4.

Penelitian oleh Mufida (2008) tentang hubungan Work Family Conflict dengan Psychological Well-Being pada ibu yang bekerja, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara WFC dengan PWB

32

pada ibu yang bekerja, ditunjukkan dengan r = 0,525, signifikansi 0,000 (p<0,01).

Penelitian oleh Sari (2016) menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan yaitu r = - 843, signifikansi 0,000 (p<0,01). Temuan ini mengindikasikan bahwa jika Psychological Well-Being yang dirasakan oleh individu rendah maka akan meningkatkan konflik peranganda yang dirasakan individu tersebut. Tetapi jika Psychological Well-Being yang dirasakan olehindividu tinggi maka hal ini akan menurunkan konflik peran ganda.

Lebih lanjut penelitian oleh Dhinar & Pratiwi (2000) mengenai hubungan antara Psychological Well-Being dengan Work Family Conflict menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan diantara kedua peubah tersebut dengan r = -0,317 dan signifikasni 0,001.

2.6 Dinamika Peubah

Work Family Conflict atau konflik peran ganda merupakan konflik yang terjadi antar peran yaitu adanya tuntutan peran pekerjaan dan keluarga yang saling bertentangan sehingga jika memenuhi tuntutan dalam ranah keluarga akan menghalangi untuk memenuhi tuntutan ranah pekerjaan, demikian pula sebaliknya (Noor, 2004).

WFC merupakan konflik yang sering dihadapi oleh ibu bekerja, karena tidak dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan pekerjaan. Ibu bekerja sering dihadapkan pada ketidak-mampuan dalam membagi waktu, mengatasi tekanan dan mengelola perilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Greenhaus & Beutell (1985) yang membagi WFC berdasarkan konflik waktu, konflik tekanan dan konflik perilaku.

33

Berdasarkan kajian dan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berasumsi bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap WFC. Semakin tingggi kecerdasan emosional individu maka makin rendah WFC individu tersebut. Ibu bekerja dengan tingkat kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu mengelola konflik yang dihadapinya dengan baik. Habel & Prihastuti (2012) mengatakan bahwa seseorang dengan kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu mengenali dan secara efektif mengelola emosinyasehingga pada saat yang bersamaan juga dapat berempati dengan orang lain dan dapat mengelola emosi yang muncul karena salah satu peran tidak terpenuhi. Ibu bekerja yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan mampu menyeimbangkan antara tuntutan peran di rumah dengan tuntutan peran di kantor.

Selain Kecerdasan emosi, penulis berpendapat bahwa PWB juga merupakan faktor penentu WFC ibu bekerja. Dhinar & Pratiwi (2000) mengatakan bahwa semakin tinggi PWB ibu bekerja maka WFC akan semakin rendah karena ibu bekerja mampu menerima dirinya apa adanya baik itu negatif maupun positif, dan mampu menguasai lingkungannya sehingga dalam melakukan perannya baik itu terhadap keluarga maupun pekerjaannya, sehingga mampu mengendalikannya dengan baik dan berusaha untuk merasa senyaman mungkin melakoni perannya dengan bijaksana.

Dalam suatu kesempatan Sari (2015) mengemukakan bahwa ibu bekerja yang memiliki PWB rendah akan berakibat pada konflik peran yang tinggi. Ibu bekerja dalam hal ini yang berperan ganda baik sebagai ibu rumah tangga merangkap ibu yang bekerja di kantor seringkali dihadapkan dengan konflik peran yaitu di satu pihak ia harus bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban

34

mengurus rumah tangga dalam hal ini suami, anak-anak dan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangganya dengan tanggung jawabnya juga sebagai ibu yang bekerja di luar rumah. Kondisi ini menuntut adanya tingkat PWB tinggi pada ibu bekerja sehingga mampu menerima dan menyeimbangkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus ibu bekerja dengan baik.

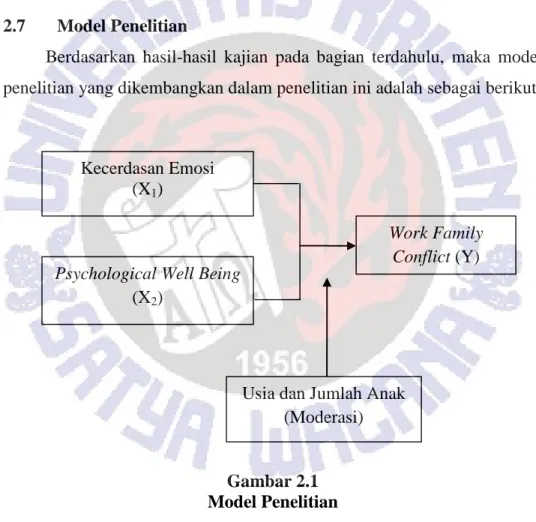

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil kajian pada bagian terdahulu, maka model penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian Kecerdasan Emosi

(X1)

Psychological Well Being (X2)

Work Family Conflict (Y)

Usia dan Jumlah Anak (Moderasi)

35 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh secara simultan atau parsiel antara Kecerdasan Emosional dan Psychological Well Being terhadap Work Family Conflict pada Ibu Bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. 2. Ada ketergantungan WFC dengan usia dari Ibu Bekerja Di

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

3. Ada ketergantungan WFC dengan jumlah anak dari Ibu Bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.