Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing

(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Fisika

Rosa Delima Indriastuti 031424001

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ii

Pembentukan Konsep Siswa

Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing

(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)

Oleh:

Rosa Delima Indriastuti NIM. 031424001

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Tanggal………...

iii

Pembentukan Konsep Siswa

Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing

(Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas X SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)

Dipersiapkan dan ditulis oleh: Rosa Delima Indriastuti

NIM. 031424001

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 18 Desember 2007 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap Tanda Tangan

Ketua : Drs. Domi Severinus, M.Si. ... Sekretaris : Dra. Maslichah Asy’ari, M.Pd. ...

Anggota : Drs. Domi Severinus, M.Si. ... Anggota : Drs. FX. Kartika Budi, M.Pd ...

Anggota : Drs. A. Atmadi, M.Si. ...

Yogyakarta, ... Januari 2008 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Dekan,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bila aku dirundung KeCeMaSaN Dengarkanlah suaraku bila aku jatuh

Sudilah menjadi bagiku …

“Penghibur dalam PerjalanaN”

Tempat bernaung diwaktu panas

Tempat berteduh dikala “ H u J a N ”

Tongkat penuntun dalam kelelahan dan penolong dalam “B a H a y A “

(doa para peziarah dalam perjalanan menuju Santiago de Compostela)

Sebagai ungkapan

Syukur

Kupersembahkan karya ini bagi:

Tuhan Yesus Kristus

Bunda Maria

Bapak

&

Ibu ku

yang Terkasih

Suami Tercinta

Heribertus Sugiri

Mas Bayu dan Adikku Oni

v

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18 Desember 2007 Penulis,

Rosa Delima Indriastuti. Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Eksperimen Terbimbing. Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana konsep awal siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel, (2) Bagaimana perubahan konsep siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing , (3) Bagaimana konsep siswa tentang hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing.

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2007 – 27 April 2007 di SMA Negeri 2 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-2 yang berjumlah 33 orang. Dari ke 33 siswa dipilih 3 siswa sebagai partisipan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu: pretest, wawancara awal, proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen terbimbing, dan posttest.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ditemukan adanya pemahaman konsep (konsep awal) partisipan yang belum benar mengenai hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel sebelum mengalami proses pembelajaran, (2) Partisipan mengalami perubahan konsep menjadi lebih benar, (3) Setelah mengalami proses pembelajaran, masih ada beberapa pemahaman partisipan mengenai hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel yang belum berhasil diubah.

Misconceptions are a troubling issue for teachers and students in high school science. This is especially true in physics due to its often abstract nature. For example, studying everythings about gases, included Boyle’s Law for gases inside. The purpose of this study was to understand the level of student understanding’s about Boyle’s Law for gases. The understanding developed based on students response to the amount of task relating to Boyle’s Law. The research was also aimed at reveal whether there was misconceptions among students relating to Boyle’s Law. Participants of this study was students of middle class XI science stream state of high school, Sentolo I, Yogyakarta.

This research could be categorized as descriptive qualitative. The instrument employed in this research including problems relating to Boyle’s Law especially and kinetic theory of gas generally for test written importance and than interview. Test written to be used to know level of participant understanding’s. The problems was tried out to a group of students prior to revision in order to discover the extent to which misconception occurred. Interview was employed at participant that probably have misconception see from test written result.

Result of research indicate that as a whole the understanding of participant about Boyle’s Law for gases still less shown by average level of concept insight to reach round 50,84%. It is interesting to note that, for the greater part of participant do not understand the concept of mol, mass and mass of molecules; equation of ideal gases; pressure of a gas in sealed syringe. At this research misconception happened in understand the concept of temperature, volume and mass of a gas in different state of compression; energy kinetic of molecules and rms speed of molecules. Misconceptions often reflect a basic lack of understanding hidden beneath the ability to use equation to solve problems because many of the problems could be solved through memorization of the formulae, rather than through any conceptual understanding of the content.

Puji syukur atas kebesaran kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Menggunakan Metode Eksperimen Terbimbing”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan strata satu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak terbantu dengan bimbingan, kesempatan, sarana, fasilitas, dan dukungan spiritual yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk Drs. Domi Severinus, M. Si. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal penyusunan skripsi, penelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.

2. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, khususnya Bpk Sunarjo dan Bpk Aloysius Sugeng yang telah mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa JPMIPA Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Bpk Drs. Winarso, selaku Guru Mata Pelajaran Fisika Kelas X SMA Negeri I Bener, Tegalrejo atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian terhadap siswa-siswi yang diasuhnya.

4. Bapakku Vincentius Idrus & Ibuku Lucia Sri Lestari, atas doa, dana, nasihat dan dukungan yang tiada henti-hentinya. Terima kasih banyak, ”Maafkan aku telah banyak mengecewakan, aku mencintai dan mengasihimu”.

5. Suamiku terkasih Heribertus Sugiri, engkau telah menemaniku, menguatkanku dan mengisi hari-hariku. Engkau takkan kulupakan dalam

memilihku menjadi ”pendamping hidupmu”, aku mencintaimu dan akan selalu setia padamu.

6. Kakakku Ignatius Bayu Sudibyo dan adikku Emilda Oktaviani atas perhatian, dukungan dan doanya. Tetap semangatttt!!!! Selamat Berjuang! Aku rindu berkumpul, ngobrol dan bernyanyi bersama di dapur kita yang sederhana namun bersih, tenang, damai dan indah sambil diiringi gitar. Kapan lagi ya???

7. Teman-temanku: Mb. Nina, Joe, Lucy, dan semua teman angkatan 2003 atas perjuangan kita bersama di bangku kuliah, melewati hari-hari penuh tantangan, saling memotivasi satu sama lain. Untuk semua itu, meskipun tidak akan pernah terulang, namun tetap akan menjadi kenangan.

Karya ini masih jauh dari sempurna. Menyadari hal itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan sains.

Yogyakarta, Desember 2007

Penulis

JUDUL... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

PENGESAHAN... iii

PERSEMBAHANAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

ABSTRAK... vi

ABSTRACT... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI... xi

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

BAB I. PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Perumusan Masalah ... 4

D. Tujuan Penelitian ... 5

E. Manfaat Penelitian... 5

BAB II. DASAR TEORI ... 7

A. Pembelajaran Fisika ... 7

B. Peranan Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran Fisika... 9

B.1 Peran Guru... 9

B.2 Peranan Siswa... 13

C. Konsep ... 14

C.1 Pengertian Konsep ... 14

C.3 Memahami Konsep ... 19

C.4 Proses Perubahan Konsep... 20

D. Miskonsepsi ... 24

E. Metode Eksperimen Terbimbing ... 26

F. Lembar Kerja Siswa... 28

G. Wawancara... 30

BAB III.METODE PENELITIAN ... 33

A. Jenis Penelitian ... 33

B. Tempat dan Waktu Penelitian... 33

C. Subjek Penelitian ... 33

D. Disain Penelitian ... 34

1. Kegiatan Penelitian... 34

2. Pelaksanaan Pembelajaran... 36

3. Pengumpulan Data Penelitian... 37

E. Instrumen Penelitian ... 38

F. Metode Pengumpulan Data... 39

G. Analisa Data... 40

1. Pre-test ... 41

2. Post-test... 42

3. Lember Kerja Siswa... 42

4. Transkrip rekaman video ... 43

DAN PEMBAHASANNYA ... 44

A. Pelaksanaan Penelitian ... 44

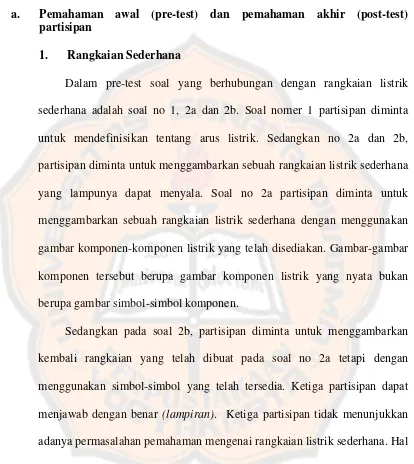

B. Data Penelitian dan Analisis data... 65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 103

A. Kesimpulan ... 103

B. Saran ... 105

DAFTAR PUSTAKA ... 107

LAMPIRAN... 108

LAMPIRAN 1

Hasil Pretest ... 108 LAMPIRAN 2

Hasil Posttest Siswa ... 131 LAMPIRAN 3

Lembar Kerja Siswa... 149 LAMPIRAN 4

Contoh Hasil Wawancara ... 167 LAMPIRAN 5

Foto-Foto ... 181

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paul, seorang anak kelas X yang cerdas, diminta untuk menjelaskan

mekanisme yang menyebabkan terjadinya musim di bumi dan fase bulan.

Meskipun materi ini telah dipelajari dalam pembelajaran sains (fisika) di kelas

sebelumnya, namun dalam penjelasannya, Paul menunjukkan beberapa konsepsi

yang keliru tentang terjadinya musim di Bumi. Misalnya ia yakin bahwa musim

disebabkan oleh kedekatan bumi pada matahari, musim dingin akan terjadi bila

bumi berada paling dekat dengan matahari dan musim panas akan terjadi bila

bumi terletak paling jauh dari matahari. Untuk fase bulan ia menjelaskan bahwa

bayangan bumi di bulan adalah penyebabnya (Mestre,1994).

Seperti Paul, banyak siswa yang telah mengikuti pembelajaran fisika di

kelas memiliki konsepsi yang keliru tentang meteri yang telah diajarkan, konsepsi

tersebut tidak cocok dengan penjelasan ilmiah. Konsep yang mereka bangun

dalam proses pembelajaran ternyata tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau

pengertian yang diterima oleh pakar dalam bidang fisika. Bila hal ini yang terjadi

tentu saja tujuan belajar, yakni memahami dan mengerti apa yang dipelajari

tidaklah tercapai.

Menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Suparno (2001:112) mengerti

adalah proses adaptasi intelektual dimana pengalaman dan ide baru diinteraksikan

baru. Jika dalam pembelajaran siswa tidak mengerti dengan benar tentang materi

yang diberikan, ini berarti siswa memiliki jaringan konsep yang salah. Jaringan

konsep yang salah ini selanjutnya akan ia gunakan untuk membentuk struktur atau

pengertian baru yang salah pula. Dalam hal ini bagaimanapun konsepsi siswa

yang keliru sangat menghambat pembelajaran. Oleh karena itu siswa yang

mengalami salah konsepsi perlu segera dideteksi, dibantu untuk mengatasi

beberapa konsepsi yang keliru sehingga menghasilkan perubahan konsep.

Menurut Posner dkk sebagaimana dikutip oleh Suparno (2000:16) ada dua macam

perubahan konsep yaitu proses asimilasidan proses akomodasi.

Terjadi proses asimilasi bila dalam perkembangan pengetahuan siswa

hanya menambahkan unsur baru pada konsep lamanya, karena

konsep-konsep yang dimiliki masih sesuai dengan pengalaman baru yang dijumpainya.

Sedangkan proses akomodasi terjadi apabila siswa mengalami ketidaksesuaian

konsep-konsep lama yang dimiliki dengan pengalaman baru yang dijumpai.

Konsep-konsep yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk menjelaskan gejala

atau fenomena yang sedang dihadapi. Dalam proses ini siswa akan mengubah

total konsep-konsep lamanya dan mengganti dengan konsep-konsep yang baru,

disini terjadi perubahan konsep secara drastis atau radikal.

Dalam perubahan konsep ini guru perlu merancang suatu metode

pembelajaran, dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan empat kondisi

yang diperlukan agar siswa mengalami perubahan konsep yaitu, 1) siswa harus

menjadi tidak puas dengan konsep-konsep mereka saat itu, 2) konsep yang baru

4) konsep yang baru harus bermanfaat (Waltson, Bruce and Richard

Kopnicek:2005). Dengan kondisi inilah akan terjadi proses akomodasi. Salah satu

metode yang dapat digunakan untuk mengalami perubahan konsep adalah dengan

eksperimen terbimbing yang menyediakan pristiwa anomali diikuti wawancara

diagnosis dan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai penuntunnya. Peristiwa

anomali adalah pristiwa yang bertentangan dengan pemikiran atau gagasan siswa.

Dalam metode ini siswa dirangsang untuk terlibat secara aktif dalam meramalkan,

mengobservasi, melakukan eksperimen, menjelaskan aktivitas mereka, menjawab

pertanyaan-pertanyaan dan mengungkapkan pemikiran atau gagasan-gagasan

mereka yang dituangkan dalam LKS. Guru hanya bertugas dalam mengarahkan

dan menuntun tindakan siswa, menggunakan pertanyaan-pertanyaan lewat

wawancara untuk menggali gagasan-gagasan siswa sehingga dapat berpikir logis

dan ilmiah.

Metode belajar ini adalah merupakan implementasi dari sejumlah

prinsip-prinsip konstruktivisme tentang bagaimana pengetahuan diperoleh.

Pendekatan ini mempunyai pola umum sebagai berikut: - Fase pertama,

mengungkapkan gagasan atau ide atau prapersepsi siswa tentang konsep yang

dipelajari, - Fase kedua, mendiskusikan dan mengevaluasi prakonsepsi, - Fase

ketiga menciptakan konflik antara konsep dan prakonsepsi, dan – Fase keempat,

mendorong dan mengarahkan rekonstruksi konsep (akomodasi) dalam pikiran

Diharapkan data yang dihadapi diartikan dan digunakan untuk mengubah

konsep yang ada, sehingga dapat diterima dalam diri siswa dan pada akhirnya

terbentuk konsep-konsep baru yang sesuai dengan gagasan para ahli.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk menyelidiki

bagaimana konsep awal siswa dan pembentukan konsep siswa melalui akomodasi

setelah siswa mengalami pembelajaran dengan menggunakan metode yang telah

dijelaskan di atas. Selain itu peneliti juga mengkaji bagaimana proses berpikir

siswa dalam mengubah (akomodasi) konsep-konsep yang ada hingga membentuk

konsep-konsep baru yang sesuai dengan gagasan para ahli. Untuk itu, maka

penelitian ini diberi judul “Pembentukan Konsep Siswa Tentang Hukum Ohm,

Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel Berbantuan Experimen Terbimbing”. (Suatu Studi Kasus Pada Tiga Siswa Kelas I SMA N 2 Bener, Tegalrejo Yogyakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka

permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana konsep awal siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan

Rangkaian Seri Paralel.

2) Bagaimana perubahan konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat,

dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode eksperimen

3) Bagaimana konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat, dan

Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan

menggunakan metode eksperimen terbimbing.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini

bertujuan untuk :

1) Mengetahui bagaimana konsep awal siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan

Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel

2) Mengetahui bagaimana perubahan konsep siswa tentang Hukum Ohm,

Hambatan Kawat, dan Rangkaian Seri Paralel dengan menggunakan metode

eksperimen terbimbing.

3) Mengetahui bagaimana konsep siswa tentang Hukum Ohm, Hambatan Kawat,

dan Rangkaian Seri Paralel setelah mengalami proses pembelajaran dengan

menggunakan metode eksperimen terbimbing.

D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh selama

kuliah, serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran fisika

2. Bagi Guru/Calon Guru

Hasil penelitian ini secara teoritis dipakai sebagai pertimbangan dalam

mengembangkan pembelajaran fisika, guru/calon guru termotivasi untuk semakin

kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam

pembelajaran.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan

referensi bagi perpustakaan sehingga dapat menambah khasanah bacaan ilmiah

BAB II DASAR TEORI

A. Pembelajaran Fisika

Fisika atau sains dapat dipandang sebagai kesatuan dari proses, sikap

dan hasil (Kartika Budi, 1998:162). Sedangkan pembelajaran merupakan suatu

proses memperoleh pengetahuan (Reber dalam Muhibbin Syah, 2003:64). Dalam

pembelajaran, proses merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan dan

aktivitas itu terjadi karena adanya tahap-tahap aktivitas yang sistematis dan

terarah. Dalam pembelajaran fisika aktivitas-aktivitas yang dilakukan diantaranya

melakukan observasi, mengukur, memprediksi, mengklasifikasi, membandingkan,

menyimpulkan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis

data, membuat laporan penelitian dan mengkomunikasikan hasil penelitian.

Dengan aktivitas-aktivitas tersebut berarti siswa melakukan proses belajar dalam

hal ini belajar fisika.

Menurut kaum konstruktivis, belajar adalah merupakan proses aktif dari

siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan

lingkungannya. Belajar bukan sekedar proses mekanik mengumpulkan

pengetahuan. Siswa dikatakan telah belajar fisika apabila teori fisika dan konsep

fisika yang disajikan menjadi bagian dari struktur kognitif siswa. Kaum

konstruktivis juga mengungkapkan bahwa mengajar fisika bukanlah sekedar

memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang

apa yang dipelajari, mencari kejelasan mengenai apa yang dipelajarinya, bersikap

kritis dan mengadakan justifikasi. Jadi mengajar dalam pembelajaran fisika adalah

suatu bentuk belajar sendiri (Suparno, 1997:62).

Dalam pembelajaran fisika disamping siswa harus berinteraksi dengan

guru, siswa juga harus diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan

obyek yang akan atau sedang dipelajarinya. Hal ini disebabkan karena bidang

telaah dalam fisika adalah semesta alam. Sehingga dalam pembelajaran fisika

penting untuk memahami dan menjelaskan alam bersama dengan berbagai

fenomena yang terjadi didalamnya. Karena itu, interaksi antara siswa dengan

lingkunagn merupakan ciri pokok dalam pembelajaran fisika. Dalam

pembelajaran fisika kedudukan siswa adalah sebagai subjek belajar yang artinya

dalam setiap proses kegiatan pembelajaran fisika, siswa harus berperan aktif.

Bantuan yang diberikan guru sebagai mediator maupun fasilitator sungguh

dimanfaatkan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Sehingga hasil belajar

bukan semata-mata bergantung pada apa yang disajikan oleh guru, melainkan

sangat dipengaruhi oleh hasil interaksi antara berbagai informasi yang seharusnya

diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa mengolah berbagai informasi

berdasarkan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya.

Hasil pembelajaran fisika tidak cukup dengan hanya mengingat apa yang

dipelajari. Namun, yang terpenting adalah perilaku dalam mencari pengertian

konsep melalui kegiatan dalam belajarnya. Siswa perlu dilatih untuk berprilaku

sebagai seorang ilmuwan selama berlangsungnya pembelajaran fisika. Perilaku

pemecah masalah, suka mempertanyakan dan mencari jawaban dengan

mengumpulkan berbagai informasi serta melakukan penelitian dan pengujian.

Perilaku yang tidak kalah penting adalah rasa ingin tahu yang sangat besar. Hal

lain yang menjadi aspek pokok dalam pembelajaran fisika adalah siswa menyadari

keterbatasan pengetahuan mereka. Memiliki rasa ingin tahu untuk menggali

berbagai informasi yang baru, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam

kehidupan mereka (Rohandi, 1998:121). Apabila hal itu diterapkan pada siswa,

niscaya pembelajaran di sekolah akan menampakkan hasil yang tidak

mengecewakan.

B. Peranan Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Fisika B.1 Peran Guru

Dalam pembelajaran fisika seorang guru berperan sebagai mediator dan

fasilitator yang membantu siswa agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan

dengan lancar. Agar peran guru dapat berfungsi secara optimal maka guru dituntut

untuk menguasai materi atau bahan yang diajarkan secara luas dan mendalam

sehingga peran mediator dan fasilitator adalah sebagai berikut (Suparno, 1997:66)

a. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung

jawab dalam membuat rencana, proses, dan penelitian.

b. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang

keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan

gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Menyediakan sarana

dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar siswa. Guru harus

menyemangati siswa. Guru perlu menyediakan pengalaman konfik.

c. Memonitor, dan mengevaluasi apakah pemikiran siswa berkembang atau

tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa itu

berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Guru membantu

mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa.

Agar peran guru sebagai mediator dan fasilitator dapat dilaksanakan

secara optimal, maka diharapkan seorang guru menguasai beberapa hal berikut

(Suparno, 1997:68-71)

a. Menguasai Materi

Penguasaan materi secara luas dan mendalam memungkinkan seorang

guru menerima pandangan dan gagasan yang berbeda-beda dari siswa dan

menunjukkan apakah gagasan itu benar atau tidak, menyediakan berbagai

pengalaman belajar dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan siswa.

b. Menguasai Strategi Mengajar

Tugas guru adalah membantu siswa agar mampu mengkonstruksi

pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret maka strategi mengajar

hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi siswa. Driver dan Oldham

dalam Suparno (1997:69) menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan

dalam strategi pembelajaran sehingga siswa dapat mengkonstruksi

1) Orientasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam

mempelajari suatu topik. Siswa diberi kesempatan untuk mengadakan

observasi terhadap topik yang hendak dipelajari.

2) Elisitasi. Siswa dibantu mengungkapkan idenya secara jelas dengan

berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan

untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan, dalam wujud tulisan, gambar,

atau poster.

3) Restrukturisasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

a) Klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman

lewat diskusi ataupun pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide lain,

siswa dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya kalau tidak

cocok atau sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok.

b) Membangun ide baru. Ini terjadi bila dalam diskusi ide siswa bertentangan

dengan ide siswa yang lain atau ide siswa tidak dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman.

c) Mengevalusi ide barunya dengan experimen. Kalau dimungkinkan, ada

baiknya bila gagasan yang baru dibentuk diuji dengan suatu percobaan

atau persoalan baru.

4) Pengunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah

dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang

dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap dan bahkan

5) Mengkaji ulang bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi dalam aplikasi

pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, seseorang perlu

merevisi gagasannya entah dengan menambahkan suatu keterangan ataupun

mungkin dengan mengubahnya menjadi lebih lengkap.

c. Hubungan Guru dengan Siswa

Hubungan guru dengan siswa yang harmonis yang memungkinkan siswa

bekerja sama dengan guru, menyampaikan ide dan gagasan-gagasannya yang

kemudian mendiskusikannya dengan guru. Siswa berpandangan bahwa guru

adalah mitra mereka dalam membangun pengetahuan.

Dalam kegiatan pembelajaran fisika disamping guru disamping guru

bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran, hal yang perlu

ditekankan oleh seorang guru dalam pembelajaran fisika yaitu mengembangkan

perubahan konsep pada siswa yang sedang belajar. Sehingga selain sebagai

mediator dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran fisika, seorang guru fisika

diharapkan bersikap sebagai berikut (Scott, Asoko, Driver, 1991:9-1 dalam

Suparno, 2005:118).

a. Sadar akan gagasan dan pengertian siswa berkaitan dengan bahan yang

dipelajari.

b. Sadar akan jalan konseptual dari topik yang sedang dipelajari.

c. Sensitif pada kemauan belajar siswa.

d. Mampu menciptakan tugas belajar yang mendorong dan memajukan

e. Yakin dengan pengertiannya sendiri sehingga dapat menghargai, menjawab,

dan menerima gagasan yang berbeda.

B.2. Peran Siswa

Peran siswa dalam kegiatan pembelajaran fisika yaitu melibatkan diri

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bantuan yang diberikan guru sebagai

mediator maupun fasilitator sungguh dimanfaatkan untuk membentuk

pengetahuannya sendiri.

Berbagai pengalaman yang diberikan guru sungguh dimanfaatkan untuk

menemukan berbagai pengertian baru dan memperluas pengetahuan lama yang

telah dimiliki (siswa mengalami perubahan konsep). Pada tahap ini siswa

memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyesuaikan konsep serta ide

baru dengan kerangka berfikir yang telah ada dalam pikiran mereka (Betterncourt,

1989; Shymansky, 1992; Watt dan Pope dalam Suparno, 1997:62). Jika

pengalaman-pengalaman baru yang dihadapi dapat dijelaskan dengan

mengunakan konsep-konsep awal mungkin dengan cara mendefinisikan lebih

spesifik sesuai dengan fenomena-fenomena yang dihadapi maka diperoleh

konsep-konsep yang baru yang lebih luas dengan memperinci berbagai variabel

yang mempengaruhi atau mungkin konsep lama yang telah dimiliki tidak dapat

lagi digunakan untuk menjelaskan pengalaman baru yang dihadapi, untuk itu ia

harus mengubah skema lamanya.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan guru hendaknya dimanfaatkan

Berbagai kegiatan belajar yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman belajar

antara lain dengan membuat hipotesis, menguji hipotesis, manipulasi objek,

memecahkan persoalan, mencari jawaban, menggambarkan, meneliti, berdialog,

mengadakan refleksi, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan

lain-lain (Suparno, 1997:62). Berbagai kegiatan diatas memungkinkan siswa

untuk mengembangkan skema-skema yang dimiliki. Disamping itu, dapat

membantu siswa dalam proses perubahan konsep baik yang memperluas konsep

ataupun membetulkan konsep yang salah.

C. Konsep

C.1. Pengertian konsep

Dalam proses pembelajaran fisika guru dan siswa selalu menghadapi dan

berhubungan dengan sejumlah konsep sesuai dengan pokok bahasan yang sedang

dipelajari. Konsep adalah gambaran mental sesuatu (Kartika Budi, 1987:234).

Gambaran mental itu diperoleh melalui generalisasi dari contoh-contoh, data-data,

dan peristiwa-peristiwa khusus. Dalam pembelajaran fisika konsep dapat berupa

objek (benda), gejala, situasi (kondisi), sifat-sifat, dan atribut dari suatu obyek

(Euwe Van den Berg, 1991:8). Konsep sebagai gambaran mental terbentuk

sebagai hasil aktivitas manusia baik mental maupun fisik. Konsep sendiri

merupakan hasil akhir dari persepsi. Untuk membedakan konsep yang satu dengan

konsep yang lain maka konsep itu harus menggunakan hakekat atau ciri yang

Menurut Kartika Budi (1987:237) dalam pembelajaran fisika kita

berhadapan dengan konsep fisis, baik itu konsep konkrit maupun konsep proses.

Robert B. Sund dalam Kartika Budi (1987:235) menjelaskan bahwa konsep

konkrit adalah konsep yang mengacu pada obyek seperti benda-benda,

besaran-besaran atau atribut dari besaran-besaran misalnya batu baterai, gaya, tegangan, tekanan

dan sebagainya. Sedangkan konsep proses adalah konsep yang mengacu pada

proses dari benda-benda atau besaran-besaran fisis seperti pemuaian, perambatan

panas dan sebagainya. Selain itu dalam pembelajaran fisika kita juga menjumpai

konsep seperti konsep medan magnet, kuat medan magnet, momen putar dan

sebagainya. Untuk membedakan konsep-konsep tersebut dapat ditinjau dari

beberapa dimensi atau sudut padang kita terhadap objek tersebut. Menurut Favell

sebagaimna dikutip oleh Ratna Wilis Dahar (1989:79) menyebutkan bahwa

konsep dapat dibedakan dalam tujuh dimensi antara lain:

a. Atribut. Setiap konsep memiliki atribut yang berbeda-beda baik ditinjau dari

segi fisik maupun fungsinya. Misalnya konsep meja harus memiliki

permukaan yang datar dan sambungan-sambungan yang mengarah ke bawah

yang mengangkat permukaan itu dari lantai.

b. Struktur yaitu cara bagaimana atribut tersebut saling terkait. Ada tiga macam

struktur yaitu (1) struktur konjuktif yaitu konsep dimana terdapat dua atau

lebih sifat sehingga dapat memenuhi syarat sebagai contoh konsep, seperti

percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Dua atribut yaitu

perubahan kecepatan dan selang waktu harus ada agar memenuhi konsep

lebih sifat harus ada, (3) struktur relasional manyatakan hubungan tertentu

antara stribut-stribut konsep seperti superposisi.

c. Keabstrakan. Ada konsep yang begitu konkrit dan abstrak misalnya jarak,

elektron.

d. Keinklusifan. Mengacu pada jumlah contoh yang dapat terlibat dalam

konsep.

e. Generalisasi atau keumuman. Bila diklasifikasikan konsep dapat dibedakan

dalam posisi superordinat atau subordinat, misalnya energi merupakan

superordinat dari energi kinetik.

f. Ketetapan. Menyangkut apakah ada sekumpulan aturan untuk membedakan

contoh-contoh dari noncontoh.

g. Kekuatan. Ditentukan sejauhmana orang setuju bahwa konsep itu penting.

Penjelasan yang kita berikan pada orang lain mengenai suatu konsep

dengan menunjuk salah satu atau lebih dari dimensi-dimensi yang dicakup oleh

konsep yang dimaksud akan memberikan gambaran pada orang tersebut mengenai

konsep yang dimaksud.

Konsep yang sudah dikuasai dengan benar, akan membantu siswa dalam

memecahkan suatu masalah. Sementara itu, tidak tertutup kemungkinan konsep

yang telah dikuasai siswa tidak tepat/salah, karena konsep awal siswa resisten

terhadap perubahan. Hal ini terjadi karena siswa percaya bahwa pengertian awal

mereka telah berjasa dalam memahami dunia ini. Maka dalam proses kegiatan

perubahan konsep sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap

dan benar.

C.2. Pembentukan Konsep (Concept Formation)

Konsep, sebagai gambaran mental, terbentuk sebagai hasil aktivitas

manusia baik mental maupun fisik; merupakan hasil akhir dari proses persepsi.

Persepsi adalah proses pemberian arti pada sederet informasi yang berhasil

ditangkap dan direkam indra. Arti yang ditangkap dari informasi itulah yang

kebanyakan berupa konsep (Moates, 1980 dalam Kartika Budi, 1987).

Secara umum proses persepsi dapat dijelaskan sebagai indra (sensory

register) menangkap dan merekam informasi. Melalui perhatian informasi

diseleksi. Informasi terseleksi dikirim ke otak. Otak mengolahnya. Pengolahan itu

berupa aktivitas mental seperti : mengklasifikasi, analisis-sintesis, proses asimilasi

dan akomodasi, pengujian-pengujian; yang akhirnya terbentuk gambaran mental

yang berupa arti atau interpretasi dari informasi (rangsangan, stimulus) yang

diterimanya. Komplikasi dan kualitas proses mental tersebut bergantung pada

jenis dan level konsep yang dibentuk serta peringkat perkembangan atau

kedewasaan pelaku pembentuk konsep tersebut.

Dua teori dasar pembentukan konsep adalah Teori Abstraksi dan Teori

Hipoteis (Neil Bolton, 1977 dalam Kartika budi, 1987). Menurut teori abstraksi

konsep dibentuk dengan menggeneralisasi fakta-fakta, contoh-contoh atau

pristiwa-prisatiwa khusus dengan mencari ciri-ciri esensial yang ada pada setiap

pada setiap contoh sebagai contoh konsep meja. Konsep kita tentang meja tidak

memuat jumlah kaki, bentuk, tinggi, lebar. Bila kita dihadapi meja dengan

berbagai macam bentuk serta ukuran dan jumlah kaki yang berbeda-beda kita

tetap mengatakan meja karena kita telah menangkap hakekat dari meja dan kita

tahu bahwa bentuk, ukuran dan banyaknya kaki bukanlah ciri esensial. Proses

berpikir seperti itu yaitu yang dimulai dari contoh-contoh khusus kemudian

sampai pada kesimpulan umum, kita kenal sebagai cara berpikir induktif.

Teori hipotesis mengatakan bahwa konsep mula-mula diajukan sebagai

hipotesis. Proses selanjutnya adalah membuktikan kebenaran hipotesis itu. Mecari

kebenaran konsep hipotesis berarti memberi contoh peristiwa-peristiwa yang

memenuhi atau cocok dengan konsep itu, atau mencoba menggunakan konsep itu

untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa alam. Konsep itu akan diterima sebagai

konsep yang benar bila ada peristiwa atau contoh-contoh yang memenuhi, atau

dapat dipakai untuk menjelaskan peristiwa alam. Makin banyak contoh yang

memenuhi dan makin banyak dapat dipergunakan untuk mengungkap misteri

alam, konsep itu akan diterima keberadaannya. Konsep hipotesis ini muncul

karena ketajaman para ilmuwan memandang peristiwa-peristiwa alam serta

tuntutan keinginan memecahkan masalah-masalah yang belum mampu

dipecahkan menggunakan konsep-konsep yang telah ada. Pembentukan konsep

C.3. Memahami Konsep

Salah satu tujuan pembelajaran di sekolah adalah agar siswa memiliki

kemampuan untuk memahami hal yang dipelajari. Guru sebagai mediator dan

fasilitator harus membimbing dan menekankan siswa pada pemahaman tersebut.

Pemahaman menurut Kartika Budi (1987:233) merupakan salah satu aspek

kognitif yang sangat penting pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah .

Aspek ini merupakan aspek yang menonjol atau aspek yang paling ditonjolkan.

Bila diadakan kegiatan pembelajaran, maka pertama-tama yang akan dicapai

adalah memahami atau mengerti apa yang dipelajari.

Untuk memutuskan seseorang memahami suatu konsep maka diperlukan

kriteria atau indikator-indikator. Menurut Kartika Budi (1992:114) kriteria atau

indikator-indikator yang menunjukkan seorang siswa memahami suatu konsep

antara lain (1) dapat menyatakan pengertian konsep dalam bentuk definisi

menggunakan kalimat sendiri, (2) dapat menjelaskan makna dari konsep

bersangkutan kepada orang lain, (3) dapat menganalisis hubungan atntara konsep

dalam suatu hukum, (4) dapat menerapkan konsep untuk (a) menganalisis dan

menjelaskan gejala-gejala alam khusus, (b) untuk memecahkan masalah fisika

baik secara teoritis maupun secara praktis, (c) memprediksi

kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada suatu sistem bila kondisi tertentu dipenuhi,

(5) dapatmempelajari konsep lain yang berkaitan dengan lebih cepat, (6) dapat

membedakan konsep yang satu dengan konsep lain yang saling berkaitan, (7)dapat

membedakan konsepsi yang benar dan konsepsi yang salah. Berdasarkan kriteria

kegiatan pembelajaran fisika apakah mengalami perubahan konsep baik yang

memperluas ataupun yang membetulkan konsep yang salah. Dengan semakin

bertambahnya konsep yang diketahui dan dipahami, dan sekaligus semakin tepat

konsep fisika dimengerti oleh siswa, maka mereka benar-benar menguasai bidang

fisika.

C. 4. Proses Perubahan Konsep

Siswa setiap kali membangun konsep baru melalui proses asimilasi dan

akomodasi skema mereka. Skema dapat dipikirkan sebagai konsep atau kategori.

Skema menurut Suparno (1997:30) merupakan suatu struktur mental seseorang

dimana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui

kontak dengan pengalaman baru, skema dapat dikembangkan dan diubah, yaitu

dengan asimilasi dan akomodasi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih ditekankan

pada proses akomodasi.

Proses akomodasi terjadi jika seseorang tidak dapat lagi menggunakan

skema-skema lamanya yang telah dimiliki. Skema seseorang dibentuk dengan

pengalaman sepanjang waktu. Skema menunjukkan taraf pengertian dan

pengetahuan seseorang tentang dunia sekitarnya. Karena skema merupakan

konstruksi, maka bukan tiruan dari kenyataan dunia yang ada.

Menurut Posner dkk sebagaimana dikutip oleh Suparno (2000:17)

menyebutkan beberapa situasi dan kondisi yang memungkinkan proses perubahan

a. Harus ada ketidakpuasan terhadap konsep yang ada. Siswa mengubah

konsep mereka jika mereka percaya bahwa konsep yang telah mereka miliki

tidak dapat lagi digunakan untuk menghadapi situasi, pengalaman atau

gejala baru. Sumber ketidakpuasan terhadap konsep lama adalah adanya

peristiwa anomali, yaitu peristiwa yang bertentangan dengan yang

dipikirkan siswa bahkan siswa tidak dapat mengasimilasikan

pengetahuannya untuk memahami fenomena baru.

b. Konsep yang baru harus intelligible (dapat dimengerti). Siswa dapat

mengerti bagaimana pengalaman-pengalaman baru dapat didekati dengan

konsep-konsep baru tersebut.

c. Konsep yang baru harus masuk akal, yaitu mempunyai kemampuan untuk

memecahkan persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh para pendahulu,

dan konsisten dengan teori dan pengetahuan lain atau dengan pengalaman

lama.

d. Konsep baru harus beguna, berguna untuk riset dan punya kemampuan

untuk dikembangkan dan membuka penemuan baru.

Proses pembelajaran fisika yang baik dan benar harus mengembangkan

perubahan konsep dan perubahan konsep itu terjadi secara cepat dan efisien.

Perubahan konsep dapat pula dipahami sebagai perubahan dan penataan

pengalaman (pemahaman) siswa menjadi pemahaman konsep yang benar (ilmiah),

mantap dan berdaya guna. Di bawah ini diuraikan secara singkat dua perubahan

konsep dalam pembelajaran fisika, yaitu proses perluasan konsep dan proses

a) Proses Perluasan Konsep

Proses yang pertama adalah proses memperluas konsep yang sudah ada.

Semua model pembelajaran dan pengajaran klasik dengan ceramah, menjelaskan

bab demi bab dari suatu bahan fisika sesuai dengan kurikulum yang direncanakan,

semua itu adalah proses untuk mengembangkan konsep fisika siswa. Beberapa

cara membantu siswa menambah konsep atau pengetahuan mereka tentang bahan

fisika, antara lain:

- Memberikan informasi baru yang belum pernah diketahui oleh siswa.

Pemberian informasi baru atau tambahan konsep-konsep baru dapat

dilakukan antara lain guru menjelaskan konsep yang baru sesuai dengan

urutan kurikulum yang telah direncanakan.

- Siswa diberi bahan baru dan diajak untuk mempelajari sendiri bahan itu

sehingga konsepnya bertambah. Di sisni diperlukan bantuan pengarahan dari

guru.

- Siswa diberi kesempatan untuk mencari bahan-bahan baru yang telah

disediakan baik dari buku maupaun multimedia fisika.

b) Proses Pembetulan Konsep

Proses yang kedua dalam perubahan konsep adalah proses membetulkan

konsep yang salah. Untuk proses ini tidak cukup guru menambah bahan fisika

dalam pembelajaran, tetapi harus memiliki strategi yang tepat untuk membetulkan

miskonsepsi yang dialami siswa. Siswa disadarkan bahwa konsep awal mereka itu

tidak tepat dengan situasi yang ada. Cara penyadaran dapat dengan menyediakan

lamanya yang memang ternyata tidak mencukupi. Maka, ia tertantang untuk

mengubah konsepnya.

Menurut Joan Davis (2001) sebagaimana dikutip oleh Suparno (2005:97)

seorang guru dalam mengajarkan perubahan konsep harus memperhatikan dua hal

pokok yaitu:

1) Membuka konsep awal siswa.

Perubahan konsep hanya mungkin terjadi bila siswa sadar akan konsep awal

mereka, entah benar entah tidak. Dari konsep awal itulah dapat dilihat di mana

miskonsepsi mereka dengan segala alasannya. Maka dalam hal ini diperlukan

kepiawian guru untuk membantu siswa berani mengungkapkan gagasan mereka.

2) Membantu siswa mengubah kerangka berpikir awal.

Dalam langkah ini guru mencari beberapa teknik yang sesuai untuk

menantang agar siswa mengubah gagasan mereka yang tidak benar. Untuk dapat

mengubah kerangka berpikir siswa, seorang guru perlu mengerti ekologi

konseptual siswa, yaitu pengetahuan dan kepercayaan yang dipunyai siswa.

Hal ini meliputi antara lain:

a. Pengetahuan awal atau konsep yang telah ada dalam diri siswa

b. Relasi atara konsep-konsep tersebut dalam pikiran siswa

c. Pengetahuan baru tentang konsep-konsep alternatif yang dipunyai siswa

d. Keyakinan epistemologis siswa, yaitu keyakinan siswa yang membuat siswa

D. Miskonsepsi

Siswa sewaktu memasuki kelas untuk belajar fisika tidak dengan kepala

kosong tetapi kepala siswa sudah mempunyai pengetahuan yang berhubungan

dengan fisika (Euwe Van Den Berg, 1991:1). Misalnya, sebelum siswa mengikuti

pelajaran mekanika, mereka sudah banyak berpengalaman dengan peristiwa

mekanika (gerak, gaya, benda yang jatuh bebas dan sebagainya). Dengan

pengalamannya itu mereka mengembangkan banyak konsepsi mengenai

konsep-konsep fisika. Menurut Euwa Van Den Berg (1991:10) konsep-konsepsi adalah penafsiran

seseorang tentang konsep.

Dalam mempelajari suatu konsep tertentu konsepsi awal siswa tersebut

bisa jadi berbeda dengan konsepsi para fisikawan. Misalnya, inti konsep massa

jenis adalah bahwa utnuk jenis bahan tertentu hasil bagi antara massa dan volume

selalu tetap dan bahwa tetapan itu berbeda untuk setiap unsur/senyawa/campuran,

maka unsur/senyawa dapat dikenal dari massa jenisnya. Tetapi banyak siswa

mempunyai konsep berbeda, maka cenderung berpikir bahwa jika jumlah zat

(massanya) ditambah, maka massa jenisnya juga bertambah. Konsepsi siswa yang

tidak sesuai dengan konsepsi para fisikawan disebut miskonsepsi atau salah

konsepsi.

Suparno (2005:4) mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu konsep

yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para

pakar dalam bidang itu. Bentuknya dapat berupa konsep awal, kesalahan,

hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau

sebagai suatu konsep yang tidak sama bahkan bertentangan dengan konsepsi yang

dibangun oleh para ilmuan yang diterima sebagai konsepsi yang benar.

Namun ada pula konsepsi yang tidak sepenuhnya salah, tetapi

mengakibatkan salah pada konsepsi yang lain. Misalnya, gaya dipandang sebagai

tarikan atau dorongan mempunyai makna berbeda dengan “gaya adalah yang

menyebabkan kecepatan atau momentum berubah”, tetapi keduanya salah.

Konsepsi gaya sebagai “penyebab gerak”’tidak sepenuhnya salah, akan tetapi

dapat menghasilkan salah konsepsi pada konsep yang lain, misalnya gaya selalu

digambarkan searah dengan gerak; pada benda yang bertumbukan, setelah

peristiwa tumbukan berakhir, pada benda tetap dianggap masih mengalami gaya

untuk mempertahankan geraknya, yang bertentangan dengan konsep: “sebagai

hasil interaksi, gaya ada saat ada interaksi, dan gaya tak lagi ada setelah interaksi

berakhir”.

Untuk menyadarkan siswa akan miskonsepsi mereka, ada baiknya bila

seorang guru memberikan pengalaman belajar yang menantang konsep awal siswa

yang kurang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan percobaan, karena percobaan

dapat menantang intuisi siswa apakah benar atau tidak. Dengan mengalami dan

mengamati percobaan yang hasilnya terus-menerus berbeda, maka siswa

tertantang untuk mengubah gagasan atau konsep mereka. Dengan demikian

miskonsepsi dapat diluruskan dan membantu siswa mengembangkan konsep yang

E. Metode Eksperimen Terbimbing

Ada dua bentuk metode eksperimen, yaitu: eksperimen bebas dan

eksperimen terbimbing. Eksperimen bebas adalah suatu metode pembelajaran

dimana seseorang bebas untuk melakukan atau mengembangkan hal-hal yang

berhubungan dengan percobaan. Eksperimen bebas biasa dilakukan oleh para

ilmuwan yang bertujuan untuk membuktikan pemikiran mereka. Bisa terjadi pada

eksperimen bebas ini para ilmuwan tidak dapat membuktikan pemikiran mereka

tetapi justru memperoleh pengetahuan baru, yang pada mulanya tidak mereka

duga sama sekali. Eksperimen bebas ini tidak biasa dilakukan oleh para siswa

dalam pembelajaran.

Eksperimen terbimbing adalah suatu metode pembelajaran dimana siswa

melakukan percobaan peralatan sains dengan bimbingan seorang guru. Dalam hal

ini seorang guru selain bertugas membimbing siswa dalam melakukan setiap

langkah-langkah percobaan, guru juga bertugas mengembangkan dan mengajukan

pertanyaan penyelidikan, menimbulkan tanggapan, mencari penjelasan lebih

lanjut, dan membantu siswa mencapai kesimpulan atas dasar bukti yang mendasar

(Wenning, 2005:5)

Metode eksperimen terbimbing menempatkan guru sebagai fasilitator.

Metode ini lebih cocok untuk sains karena ilmu pengetahuan alam adalah ilmu

yang eksperimental, artinya kebenaran teori IPA selalu diuji dengan percobaan

(Euwe Van den Berg, 1991:1). Metode eksperimen terbimbing berfungsi sebagai

berbuat atau melakukan sesuatu, sehingga aktivitas siswa lebih banyak pada

mempraktekkan sesuatu yang diamati.

Beberapa keunggulan pembelajaran dengan metode eksperimen

terbimbing menurut Moedjiono dan Moh. Dimyanti (1991:78) antara lain:

(1) Siswa secara aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang

diperlukannya melalui percobaan yang dilakukan.

(2) Siswa memperoleh kesempatan untuk mebuktikan kebenaran teoritis secara

empiris melalui eksperimen, sehingga siswa terlatih membuktikan ilmu secara

ilmiah.

(3) Siswa berkesempatan untuk melaksanakan prosedur metode ilmiah dalam

rangka menguji kebenaran hipotesis.

Metode eksperimen terbimbing juga memiliki kelemahan, beberapa

kelemahan pembelajaran dengan metode eksperimen ayaitu sebagai berikut:

(1) Memerlukan peralatan, bahan dan/atau sarana eksperimen bagi setiap siswa

atau sekelompok siswa, hal ini perlu dipenuhi karena akan mengurangi

kesempatan siswa bereksperimen jika tidak tersedia.

(2) Jika eksperimen memerlukan waktu yang lama, akan mengakibatkan

berkurangnya kecepatan laju pembelajaran.

(3) Kurangnya pengalaman para siswa maupun guru dalam melaksanakan

eksperimen akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan

eksperimen.

(4) Kegagalan/kesalahan dalam eksperimen akan mengakibatkan perolehan hasil

Walaupun metode eksperimen terbimbing memiliki kelemahan seorang

guru tidak boleh meninggalkan atau mengesampingkan penggunaan metode

eksperimen bila situasi pembelajaran menuntut digunakan metode eksperimen.

Metode eksperimen terbimbing memiliki prosedur yang sama dengan proses

pembelajaran yang biasanya berlangsung. Ada kegiatan persiapan, pelaksanaan,

dan evaluasi. Dalam kegiatan persiapan guru merancang langkah-langkah

eksperimen yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai dan media sebagai pendukung agar siswa sungguh terlibat aktif.

Siswa melakukan eksperimen terbimbing dengan cara mengikuti

langkah-langkah eksperimen dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sudah

dirancang oleh peneliti agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan sebagai

hasil dari proses pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru perlu

menginformasikan apa saja yang perlu dilakukan, diamati dan dicatat selama

eksperimen. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagian besar kegiatan dilakukan

oleh siswa. Setelah pembelajaran berlangsung, guru perlu mengadakan evaluasi

untuk mengetahui sejauh mana siswa mempu mengumpulkan dan mengkonstruksi

pengetahuannya selama eksperimen serta pengalaman apa saja yang mereka

dapatkan. Dalam penelitian ini selain menggunakan Lembar Kerja Siswa, peneliti

juga melakukan wawancara diagnosis.

F. Lembar Kerja Siswa

LKS merupakan lembar kerja siswa yang digunakan agar proses

kegiatan yang releven dalam membangun kompetensi (Fika: 2005). Lembar kerja

siswa merupakan rancangan kegiatan yang khusus dibuat untuk siswa, agar dapat

digunakan oleh siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu

lembar kerja siswa juga merupakan sarana dalam pembelajaran fisika yang dapat

digunakan dalam kegiatan demonstrasi, eksperimen, diskusi, dan dapat juga

digunakan sebagai media dalam tugas kokurikuler. Lembar kerja siswa pada

umumnya berbentuk buku atau lembaran-lembaran yang berisi beberapa

komponen.

Komponen-komponen penting yang terdapat dalam lembar kerja adalah

(1) kompetensi dasar, (2) materi pokok, (3) sub materi pokok, (4) indikator hasil

belajar, (5) petunjuk, dan (6) kegiatan belajar.

Petunjuk dibagi menjadi dua bagian yaitu petunjuk umum dan petunjuk

khusus. Petunjuk berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa dalam

mempelajari suatu materi selama kegiatan pembelajaran.

Kegiatan belajar dibagi dalam beberapa kegiatan. Dalam setiap kegiatan

memuat sub pokok bahasan yang akan diajarkan lengkap dengan tujuan yang

harus dicapai oleh siswa, langkah-langkah percobaan, dasar teori atau materi awal

yang harus dipelajari oleh siswa, soal-soal latijan, penarikan kesimpulan oleh

siswa, dan lembar kerja.

Dalam penyusunan lembar kerja siswa, bila tidak ada keharusan untuk

menggunakan format tertentu maka guru atau sekolah dapat menentukan sendiri

lembar kegiatan siswa tersebut bukan formatnya, melainkan fungsinya yaitu untuk

lebih membelajarkan siswa. Lembar kerja siswa yang paling baik adalah dapat

melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang relevan dan berkesinambungan.

Kegiatan dalam lembar kegiatan siswa antara lain (1) membaca uraian atau

penjelasan, (2) menjawab pertanyaan, (3) mengerjakan tugas, (4) mengerjakan

latihan-latihan, (5) mencatat data dari demonstrasi ke dalam tabel yang telah

disediakan, (6) melakukan eksperimen dan mencatat data dalam tabel yang telah

disediakan, (7) menganalisis data melalui pertanyaan-pertanyaan, (8) menarik

kesimpulan, (9) menguji kesimpulan.

G. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi

(Nasution1982:131). Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara

verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan,

namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telpon. Peneliti menerima

informasi yang diberikan tanpa mambantah, mengecam, menyetujui atau tidak

menyetujui. Dengan wawancara peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang

dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang

menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang

diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah

Wawancara tida sekedar omong-omong atau percakapan biasa, dalam

wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan

secara tajam, halus dan tepat, dan kemampuan untuk menangkap buah pikir orang

lain dengan cepat. Wawancara memerlukan keterampilan dan kecepatan berpikir,

ia harus dengan tajam meneliti kesesuaian suatu keterangan dengan keterangan

lain.

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan

kenyataan, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tetang berbagai aspek.

Melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita

peroleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berbentuk wawancara

bebas (tak berstruktur) dan wawancara terstruktur.

Dalam wawancara bebas (tak-berstruktur) tidak dipersiapkan daftar

pertanyaan sebelumnya, guru atau bebas bertanya kepada siswa dan siswa dapat

dengan bebas menjawab. Ia boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu

dalam situasi wawancara itu. Lama interview juga tidak ditentukan dan diakhiri

menurut keinginan pewawancara. Namun ada baiknya bila pewawancara sebagai

pegangan mencata pokok-pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan

tujuan wawancara.

Keuntungan dari wawancara bebas ialah kebebasan yang menjiwainya,

sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin

dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang

aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat

memperkaya pandangan peneliti (Nasution, 1982:137-138).

Sedangkan dalam wawancara terstruktur, semua pertanyaan telah

dirumuskan sebelumnya dengan cermat, dan urutannya pun secara garis besar

sudah disusun, sehingga memudahkan dalam praktiknya (Suparno, 2005:127).

Keuntungan dari wawancara terstruktur antara lain. (1) tujuan wawancara lebih

jelas dan terpusat pada hal-hal yang telah ditentukan lebih dahulu sehingga tidak

ada bahaya bahwa percakapan menyeleweng dan menyimpang dari tujuan. (2)

jawaban-jawaban mudah dicatat dan diberi kode, dan karena itu (3) data lebih

mudah diolah (Nasution,1982:137). Melalui wawancara terstruktur peneliti dapat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang mendalami

suatu kasus pada satu orang atau kelompok tertentu. Hasil penelitian ini hanya

berlaku terbatas pada siswa-siswi yang diteliti saja. Kesimpulan yang diperoleh

peneliti tidak dapat digeneralisasi pada keadaan-keadaan di luar kasus yang

diteliti.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian untuk pemilihan partisipan pada tanggal 28 Maret 2007 dan

pelaksanaan post-test pada tanggal 4 Mei 2007 dilakukan di SMA Negeri 2 Bener,

Tegalrejo, Yogyakarta. Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran pada tanggal

13, 20, dan 27 April 2007 dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar, lantai

II Universitas Sanata Dharma, Paingan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA Negeri 2 Bener,

Tegalrejo, Yogyakarta yang pernah mendapatkan materi pelajaran tentang

Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Dari ke 33 siswa

dipilih sebagai partisipan berjumlah tiga (3) siswa. Partisipan yang dipilih yaitu

kurang lengkap mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri

Paralel. Penelitian dibatasi hanya berlaku pada partisipan yang bersangkutan dan

bersifat studi kasus.

D. Disain Penelitian 1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

I. Peneliti mengajukan tes kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan

pemahaman siswa mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian

Seri Paralel, hal ini bertujuan untuk membuka konsep awal siswa dan menguji

pemahaman siswa. Pertanyaan tersebut berupa soal esai dan harus dijawab

beserta dengan alasan-alasannya.

II. Partisipan yang mengalami salah konsep akan dibimbing untuk melakukan

eksperimen. Sebelumnya partisipan diminta untuk membuat tentang

Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Partisipan

diminta untuk meramalkan atau memprediksi tentang fenomena yang akan

terjadi dalam eksperimen melalui permasalahan yang diajukan untuk

masing-masing percobaan. Prediksi yang dibuat harus diserta dengan penjelasan. Hal

ini bertujuan untuk mengungkapkan gagasan atau ide siswa tentang konsep

yang dipelajari.

III.Setelah prediksi dibuat, partisipan diminta untuk melakukan percobaan

permasalahan yang diajukan dan mencatat datanya dalam Lembar Kerja

Siswa.

IV.Selama eksperimen berlangsung, partisipan diajak untuk berdiskusi dengan

peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan panduan yang terdapat dalam LKS.

Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk menunjukkan jalan pikiran siswa

serta membantu menuntun siswa dalam membangun konsep yang benar.

V. Setelah kegiatan percobaan (observasi) dilakukan, partisipan diminta untuk

memberikan penjelasan, menganalisis dan menarik kesimpulan atas hasil

observasinya dan kemudian membandingkannya dengan prediksi yang dibuat.

VI.Peneliti mengajukan tes untuk menguji kembali pemahaman partisipan setelah

melakukan eksperimen. Tujuan dari tes ini adalah untuk melihat apakah

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pembelajaran ini digunakan metode eksperimen terbimbing disertai

dengan wawancara diagnosis dan media pembelajarannya berupa lembar kerja

siswa. Langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Peneliti memberikan informasi kepada partisipan mengenai kegiatan yang

b. Peneliti memberikan lambar kerja siswa kepada partisipan untuk

melakukan serangkaian kegiatan, kemudian peneliti menuntun partisipan untuk

menjawab pertanyaan beserta dengan penjelasan yang terdapat di dalam Lembar

Kerja Siswa.

c. Peneliti membimbing partisipan dalam melakukan eksperimen, sehingga

siswa dapat melaksanakan eksperimen dan memperoleh data dengan lancar dan

terkontrol.

d. Setelah melakukan eksperimen peneliti menuntun partisipan dalam

mengolah dan menganalisis data, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat

dalam LKS disertai juga dengan wawancara diagnosis, dan menarik kesimpulan.

e. Peneliti mengadakan penyelidikan kembali tentang pemahaman konsep

siswa melalui post-test sebagai tes akhir untuk mengetahui pemahaman partisipan

setelah melakukan eksperimen. Tujuan dari tes ini adalah untuk melihat apakah

peroses akomodasi benar-benar telah terjadi.

3. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat macam

instrumen, yaitu pre-test , post-test, transkrip rekaman video, dan lembar kerja

siswa dengan metode eksperimen.

a. Data tentang ketidaktepatan atau salah konsep partisipan diperoleh dari

hasil pre-test dan .

b. Data tentang perubahan konsep dan pengetahuan yang dibangun siswa

menggunakan lembar kerja siswa yang diberikan, wawancara dan pengamatan

visual dalam transkrip rekaman video.

c. Data pembentukan konsep partisipan setelah pembelajaran dengan metode

eksperimen terbimbing diperoleh dari hasil post-test, dan wawancara dalam

transkrip rekaman video.

E. Instrumen Penelitian

Ada dua macam instrumen penelitian, yaitu instrumen untuk melakukan

kegiatan pembelajaran dan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen untuk

melakukan kegiatan pembelajaran meliputi lambar kerja siswa, Rancangan

Pembelajaran dan peralatan percobaan. Sedangkan instrumen untuk

mengumpulkan data meliputi: test hasil belajar yang berupa pre-test, post-test, dan

transkrip rekaman video (audio visual).

a. Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja siswa akan memuat: topik, subtopik, alat, petunjuk,

penggunaan alat, masalah yang akan disajikan, serta lembar tugas yang diisi oleh

partisipan. Dengan Lembar Kerja Siswa peneliti bisa melihat prediksi serta alasan

atau gagasan yang dibuat partisipan, data atau hasil yang diperoleh pada waktu

observasi, dan dapat melihat penjelasan yang ditulis oleh partisipan.

b. Soal Pre-test dan Post-test

Dengan pre-test peneliti dapat mengetahui konsep awal, dan

ketidaktepatan atau kurang lengkapnya konsep awal yang dimiliki siswa.

dibagun oleh siswa setelah siswa mengalami pembelajaran. Jenis soal untuk

pre-test dan post-pre-test adalah berupa soal-soal esai disertai dengan penjelasan.

c. Transkrip Rekaman Video

Intrumen ini meliputi hasil wawancara (audio) dan pengamatan visual,

bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan pemahaman atau konsep siswa,

prediksi-prediksi siswa, gagasan-gagasan siswa dan proses berpikir siswa yang

diungkapkan melalui wawancara diagnosis selama mengalami proses

pembelajaran. Dengan rekaman video ini peneliti juga dapat melihat secara visual

jalannya tiap-tiap percobaan yang dilakukan siswa.

F. Metode Pengumpulan Data

1) Menguji konsep awal dan pemahaman siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel.

Untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan pemahaman siswa dapat

dilihat dari hasil pre-test, yaitu melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan

konseptual mengenai Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel.

Pertanyaan-pertanyaan berupa soal esai yang harus dijawab berserta dengan

alasan-alasan yang melatarbelakangi jawaban tersebut. Hasil pre-test dan

wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif.

2) Poses perubahan konsep siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel yang dibangun siswa melalui pembelajaran dengan metode eksperimen terbimbing.

Data untuk menganalisis proses perubahan dan pengetahuan yang

dibangun siswa diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan visual dimana

video. Wawancara dilakukan selama berlangsungnya proses percobaan,

wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berpedoman pada fenomena percobaan yang diajukan.

Selain dari transkrip rekaman video, peneliti juga menganalisis jawaban

pertanyaan, analisis data, dan kesimpulan yang dikerjakan siswa melalui Lembar

Kerja Siswa, kemudian dilihat apakah konsep tersebut telah sesuai atau tidak,

sehingga dapat dilihat kesalahan-kesalahan yang mungkin masih terjadi dalam

membangun konsep. Semua perolehan data ini dianalisis secara deskriptif

kualitatif.

3) Pembentukan konsep partisipan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen terbimbing.

Pembentukan pengetahuan siswa tentang Hambatan Kawat, Hukum Ohm,

dan Rangkaian Seri Paralel dapat dianalisis melalui jawaban partisipan atas

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam post-test. Pendeteksian konsep yang

dibangun oleh partisipan dilakukan juga dengan wawancara diagnosis. Hasil

post-test dianalisis secara kualitatif dan diberi pembahasan untuk tiap hasil jawaban

post-test.

G. Analisis Data

Melalui hasil pre-test, post-test, dan transkrip rekaman video dapat

diketahui konsepsi siswa sebelum pembelajaran, konsepsi siswa setelah

pembelajaran, dan perubahan konsepsi siswa selama pembelajaran.. Data-data

yang diperoleh melalui instrumen-instrumen di atas dianalisis untuk

akomodasi dengan metode eksperimen terbimbing dan wawancara. Dari gambaran

pembentukan konsep tersebut kemudian dilakukan pembahasan.

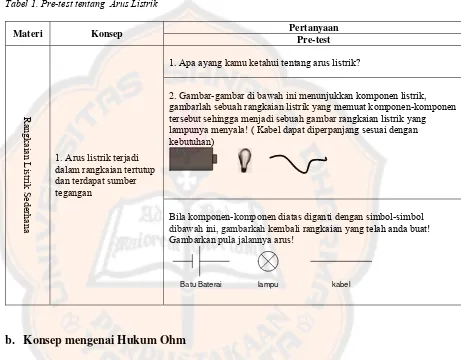

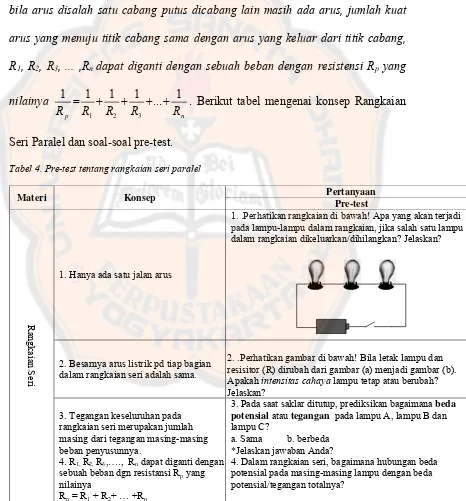

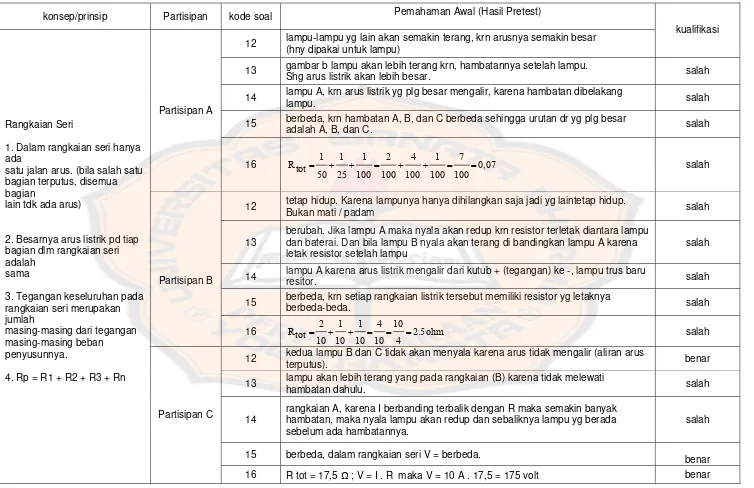

1. Pre-test (Tes Awal)

Pre-test diberikan sebelum kegiatan eksperimen dilakukan. Tujuan dari

tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa, pemahaman siswa, dan

juga untuk mendeteksi ada tidaknya miskonsepsi yang dimiliki siswa tentang

Hambatan Kawat, Hukum Ohm, dan Rangkaian Seri Paralel. Soal tes berjumlah

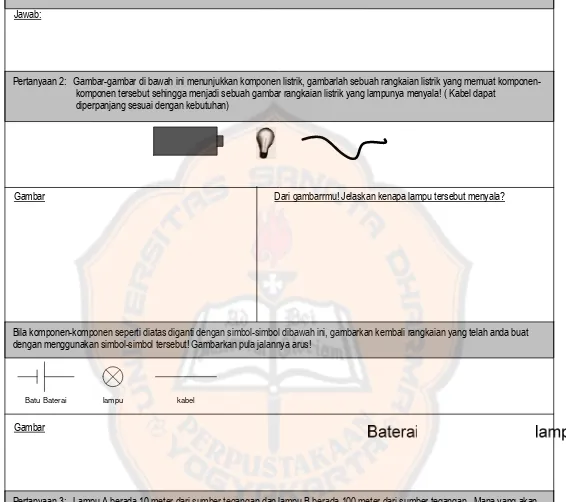

18, masing-masing 2 soal untuk materi Rangkaian listrik sederhana, 3 soal untuk

Hukum Ohm, 4 soal untuk hambatan penghantar, 4 soal untuk Rangkaian seri, dan

5 soal untuk Rangkaian Paralel. Soal tes awal berbentuk esai.

Setiap jawaban dari pre-test akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti

akan menganalisis jawaban setiap soal dengan penjelasan yang diberikan. Dengan

analisis ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan jawaban setiap soal dengan

penjelasan yang mendasari jawaban. Penjelasan yang dibuat siswa

menggambarkan bagaimana konsep yang mereka miliki. Analisis ini akan

memberikan informasi bagi peneliti apakah siswa memiliki pemahaman yang

benar, mengalami miskonsepsi (salah konsep) , atau mungkin siswa memiliki

konsep yang kurang lengkap. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3

siswa yang mengalami miskonsepsi atau juga yang memiliki ketidaklengkapan

konsep. Tiga siswa (partisipan) inilah yang selanjutnya akan dibimbing melalui

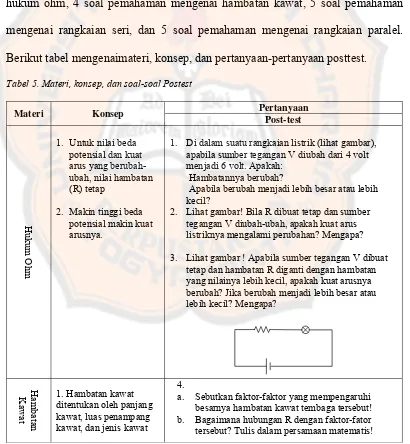

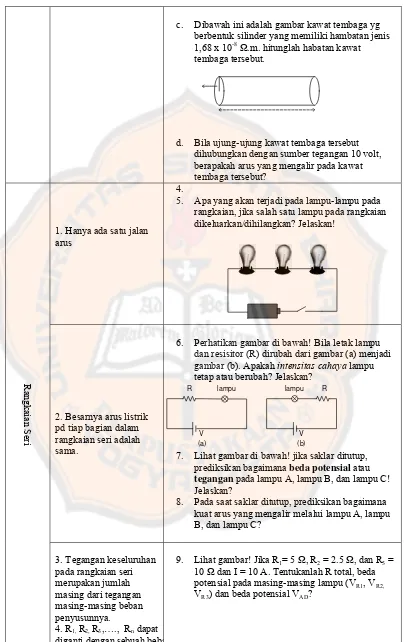

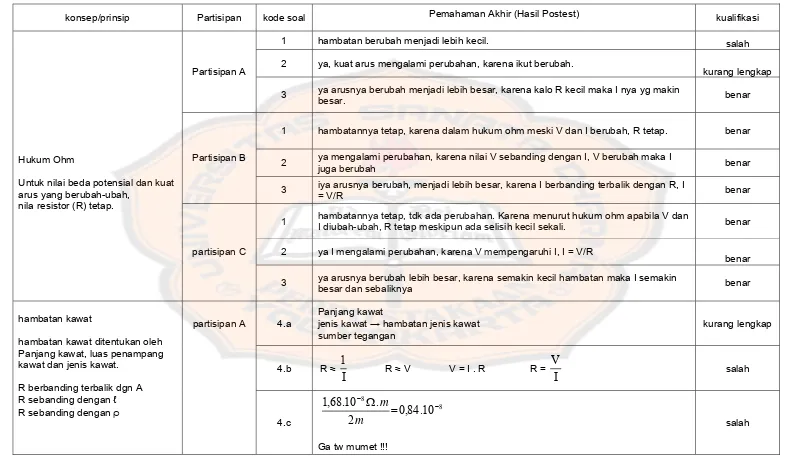

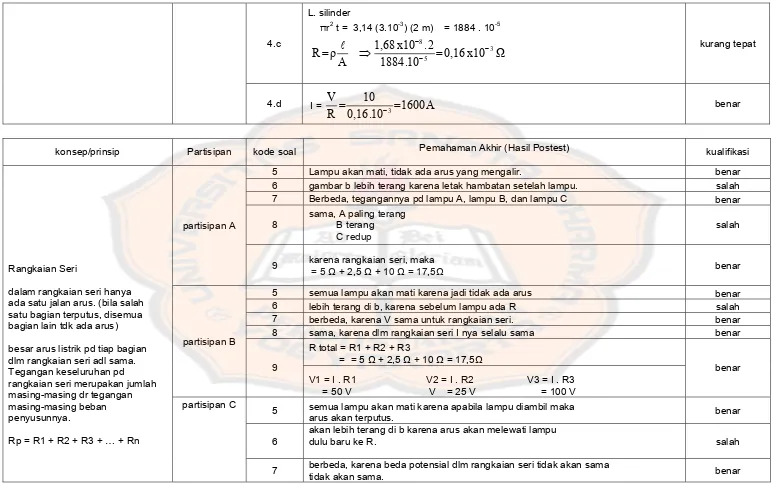

2. Post-test (Tes Akhir)

Test akhir digunakan untuk mengetahui pembentukan konsep partisipan

setelah mengalami proses pembelajaran melalui eksperimen terbimbing. Soal-soal

dalam test akhir ini merupakan modifikasi dari soal-soal pre-test. Jumlah soal

dalam test ini berjumlah 17, masing-masing 3 soal untuk Hukum Ohm, 4 soal

untuk hambatan penghantar, 5 soal untuk Rangkaian seri, dan 5 soal untuk

Rangkaian Paralel. Soal test awal berbentuk esai.

Setiap jawaban dari post-test akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti

akan menganalisis jawaban dari setiap soal dengan penjelasan yang diberikan.

Dengan analisis ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan jawaban setiap

soal dengan penjelasan yang diberikan, kemudian akan diperoleh informasi

apakah siswa tersebut telah memiliki pemahaman yang benar tentang hukum

Ohm, hambatan kawat, dan rangkaian seri paralel atau malah sebaliknya.

3. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa digunakan oleh partisipan selama kegiatan

eksperimen berlangsung. LKS ini dirancang dengan 3 bagian. Pertama bagian

pertanyaan persiapan percobaan, bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk

mendorong siswa merumuskan suatu hipotesis terhadap fenomena yang dihadapi.

Bagian ini berfungsi untuk melihat bagaimana pemahaman siswa sebelum

melakukan eksperimen. Kedua bagian melakukan kegiatan, mencari data, dan

pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa dalam menganalisis data.