DI ESTUARI SUNGAI BRANTAS (PORONG),

JAWA TIMUR

DEWI WULANDARI`

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

KETERIKATAN ANTARA KELIMPAHAN FITOPLANKTON DENGAN PARAMETER FISIKA KIMIA DI ESTUARI SUNGAI BRANTAS (PORONG), JAWA TIMUR

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2009

Dewi Wulandari C24104071

DEWI WULANDARI. Keterikatan Antara Kelimpahan Fitoplankton Dengan Parameter Fisika Kimia di Estuari Sungai Brantas (Porong), Jawa Timur. Dibimbing oleh ARIO DAMAR dan ENAN M. ADIWILAGA.

RINGKASAN

Penelitian dilakukan di perairan Estuari Sungai Brantas tepatnya di muara Sungai Porong, Jawa Timur pada bulan Maret 2007, Agustus 2007, dan Maret 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis dan kelimpahan fitoplankton, dinamika spasial dan temporal kelimpahan fitoplankton serta keterkaitan antar jenis dan kelimpahan fitoplankton dengan parameter fisika dan kimia khususnya nutrien (nitrat, nitrit, ammonia, fosfat, dan silikat). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang dinamika struktur komunitas fitoplankton di sebuah estuari tropis khususnya dalam hal dinamika spasial dan temporal, dalam hal ini pada muara Sungai Porong, serta informasi ini dapat digunakan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Estuari Sungai Brantas secara optimal.

Komposisi jenis fitoplankton yang ditemukan selama pengamatan didominasi oleh kelas Bacillariophyceae. Genus Chaetoceros sp ditemukan pada hampir seluruh stasiun pengamatan. Kelimpahan fitoplankton pada bulan Maret 2007 memiliki nilai kisaran sebesar 42.744 – 335.034 sel/l. Berdasarkan kesamaan spasial dan variasi musim, kelimpahan fitoplankton tertinggi diperoleh pada bulan Agustus 2007 (musim kemarau) dengan kisaran sebesar 8.812 – 35.243 sel/l.

Indeks keanekaragaman fitoplankton yang diperoleh selama pengamatan di Estuari Sungai Brantas menunjukkan kisaran 0,36 – 1,98, dengan indeks keseragaman berkisar antara 0,02 – 0,29 dan indeks dominansi yang menunjukkan kisaran 0,19 – 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dominansi spesies fitoplankton tertentu pada perairan Estuari Sungai Brantas.

Berdasarkan hasil korelasi Analisis Komponen Utama terlihat bahwa secara umum kelimpahan fitoplankton di Estuari Sungai Brantas khususnya pada muara Sungai Porong memiliki korelasi positif yang erat dengan variabel kecerahan, salinitas, pH, silikat, dan memiliki korelasi negatif dengan nitrat, nitrit, ammonia, dan fosfat.

KETERIKATAN ANTARA KELIMPAHAN FITOPLANKTON

DENGAN PARAMETER FISIKA KIMIA

DI ESTUARI SUNGAI BRANTAS (PORONG),

JAWA TIMUR

Oleh:

DEWI WULANDARI C 24104071

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

SKRIPSI

Judul Penelitian : Keterikatan Antara Kelimpahan Fitoplankton Dengan Parameter Fisika Kimia di Estuari Sungai Brantas (Porong), Jawa Timur Nama Mahasiswa : Dewi Wulandari

Nomor Pokok : C24104071

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan

Menyetujui I. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ario Damar, M.Si Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga NIP 131 878 933 NIP 130 892 613

Mengetahui,

II. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. NIP 131 578 799

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Keterikatan Antara Kelimpahan Fitoplankton Dengan Parameter Fisika Kimia di Estuari Sungai Brantas (Porong), Jawa Timur”. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Atas kelancaran dan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si dan Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan koreksi selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc selaku penguji tamu dan Ir. Zairion, M.Sc selaku penguji wakil dari departemen yang telah membantu dalam pemberian arahan, dan masukan bagi perbaikan skripsi ini.

3. Dr. Ir. Ario Damar, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan masukan selama menjalani perkuliahan serta PKSPL IPB melalui Grant Research IFS Sweden No. A/3865-1, 2005 atas diizinkannya penulis bergabung dalam penelitian ini.

4. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan serta masukan.

5. Ibu Siti Nursiyamah selaku staf Lab BIMI I yang telah banyak membantu selama proses identifikasi fitoplankton sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang telah mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan dalam penyelesaian studi di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.

7. Ridwan Arifin, Rendy Elia Sormin, dan Fajlur Adi Rachman selaku rekan penelitian di estuari Sungai Brantas yang telah saling membantu dan bekerja sama dalam proses menyelesaikan penelitian serta teman-teman

MSP 41 yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukkan mengenai penelitian dan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Bogor, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix DAFTAR LAMPIRAN ... xi I. PENDAHULUAN ... 1 A. Latar belakang ... 1 B. Perumusan masalah ... 2 C. Tujuan ... 2 D. Manfaat ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Kondisi umum Estuari Sungai Brantas ... 4

B. Fitoplankton ... 4

1. Kelimpahan dan distribusi fitoplankton ... 5

2. Struktur komunitas fitoplankton ... 7

3. Klorofil-a ... 8

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan fitoplankton ... 8

1. Parameter fisika ... 8

a. Suhu ... 8

b. Kecerahan dan kekeruhan ... 9

2. Parameter kimia ... 9 a. pH ... 9 b. Salinitas ... 10 c. Unsur hara ... 10 1. Nitrogen ... 11 2. Fosfat ... 12 3. Silikat ... 12

III. METODE PENELITIAN ... 13

A. Waktu dan lokasi penelitian ... 13

B. Alat dan bahan ... 14

C. Metode pengambilan contoh ... 14

1. Penentuan stasiun ... 14

2. Pengambilan contoh dan identifikasi fitoplankton ... 16

3. Pengambilan contoh dan analisis kualitas air serta klorofil-a.... 17

D. Analisis data ... 17

1. Indeks biologi ... 17

a. Indeks keanekaragaman (H’) ... 17

b. Indeks keseragaman (E’) ... 18

c. Indeks dominansi (C) ... 18

2. Analisis komponen utama ... 19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

A. Fitoplankton dan indeks biologi ... 20

1. Komposisi jumlah jenis fitoplankton ... 20

2. Kelimpahan fitoplankton ... 22

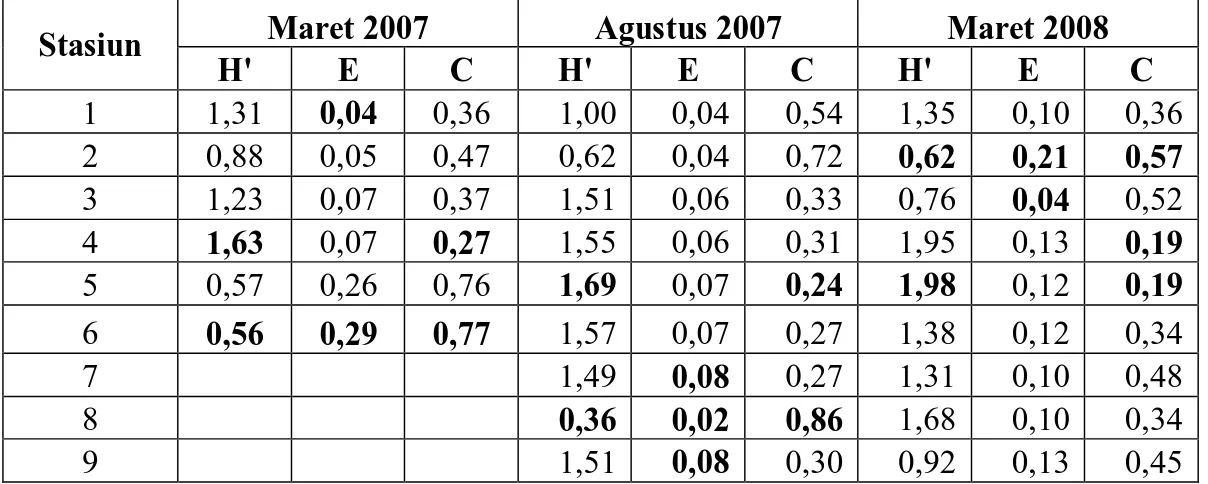

3. Indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) jenis fitoplankton ... 28

B. Hubungan kelimpahan jenis fitoplankton dengan sebaran salinitas pada bulan Maret 2007 ... 29

C. Keterkaitan kelimpahan fitoplankton dengan klorofil-a ... 31

D. Analisis hubungan parameter fisika, kimia, dan biologi di perairan Estuari Sungai Brantas (Porong) ... 32

1. Bulan Maret 2007 ... 33

2. Bulan Agustus 2007 ... 35

3. Bulan Maret 2008 ... 36

E. Perbandingan komposisi dan kelimpahan fitoplankton berdasarkan variasi musim (hujan dan kemarau) ... 38

1. Musim hujan ... 38

2. Musim kemarau ... 40

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 41

A. Kesimpulan ... 41

B. Saran ... 41

DAFTAR PUSTAKA ... 42

LAMPIRAN ... 45

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 63

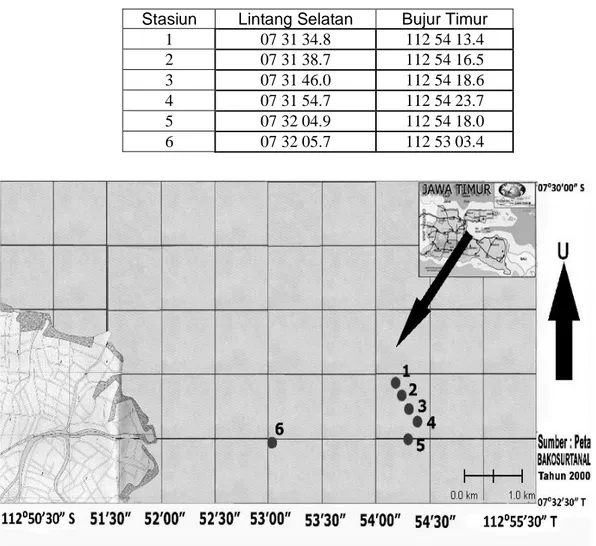

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1. Posisi geografis stasiun penelitian bulan Maret 2007 ... 15 2. Posisi geografis stasiun penelitian bulan Agustus 2007

dan Maret 2008 ... 15 3. Jumlah jenis dan kelimpahan (sel/l) fitoplankton pada setiap

bulan pengamatan ... 23 4. Indeks keanekaragaman (H’), Indeks keseragaman (E), dan

Indeks dominansi (C) fitoplankton ... 28

DAFTAR GAMBAR

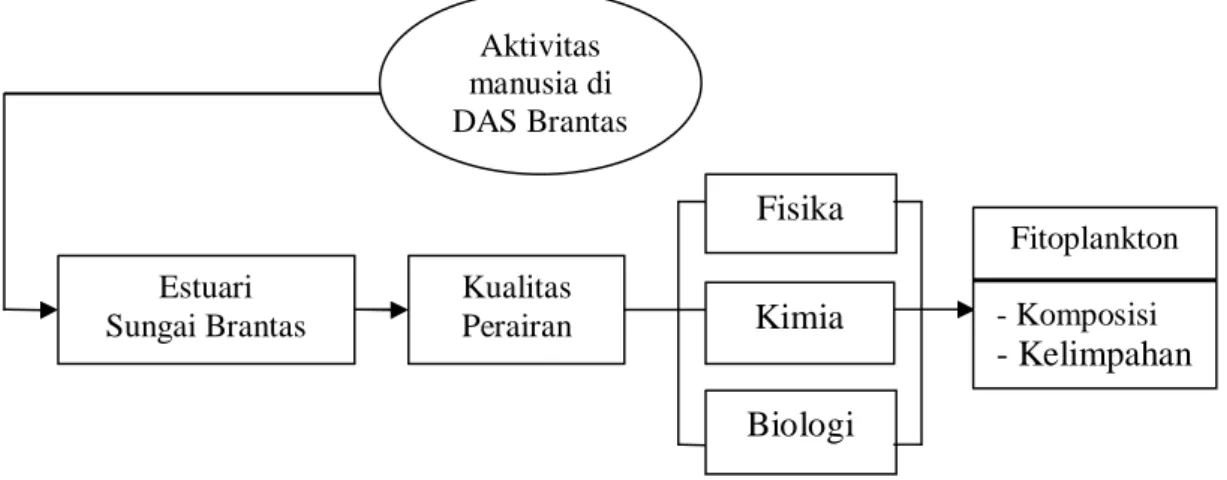

Gambar Halaman 1. Skema perumusan masalah keterikatan antara kelimpahan

fitoplankton dengan parameter fisika kimia di Estuari

Sungai Brantas (Porong), Jawa Timur ... 2 2. Lokasi penelitian di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur

(Sumber : Google Earth) ... 13 3. Lokasi pengambilan contoh di muara Sungai Porong

bulan Maret 2007 ... 15 4. Lokasi pengambilan contoh di muara Sungai Porong

bulan Agustus 2007 dan Maret 2008 ... 16 5. Komposisi dan jumlah berdasarkan jenis dari masing-masing

kelas fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ;

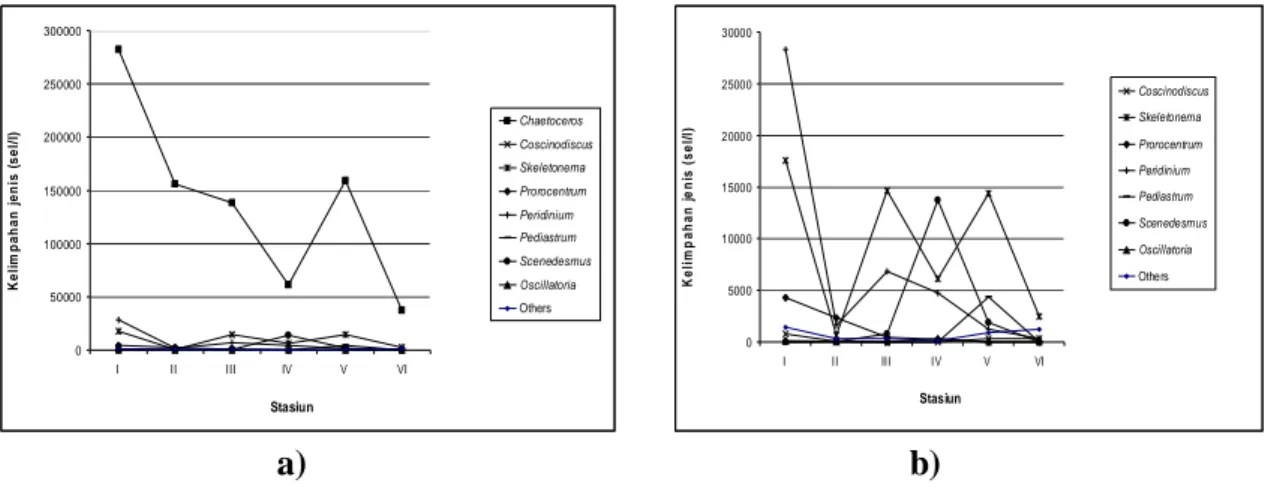

c) Maret 2008 ... 21 6. Grafik kelimpahan fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ;

b) Agustus 2007 ; c) Maret 2008 ... 25 7. Komposisi (%) berdasarkan kelimpahan dari masing-masing

kelas fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ;

c) Maret 2008 ... 27 8. Grafik hubungan antara kelimpahan jenis fitoplankton ;

a) dengan Chaaetoceros sp. ; b) tanpa Chaetoceros sp.

dengan gradien salinitas pada bulan Maret 2007 ... 30 9. Grafik persentase jenis fitoplankton pada setiap stasiun

dan rentang salinitas pada bulan Maret 2007 ... 31 10. Grafik hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan

klorofil-a pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ;

c) Maret 2008 ... 31 11. Grafik analisis komponen utama-PCA (Maret 2007) ;

a) Parameter lingkungan yang teramati ; b) Sebaran stasiun

berdasarkan parameter yang mempengaruhi ... 33

12. Grafik hasil analisis komponen utama-PCA (Agustus 2007) ; a) Parameter lingkungan yang diamati ; b) Sebaran stasiun

berdasarkan parameter yang mempengaruhi ... 36 13. Grafik analisis komponen utama-PCA (Maret 2008) ;

a) Parameter lingkungan yang diamati ; b) Sebaran stasiun

berdasarkan parameter yang mempengaruhi ... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman 1. Jenis dan kelimpahan fitoplankton bulan Maret 2007 ... 46 2. Jenis dan kelimpahan fitoplankton bulan Agustus 2007 ... 47 3. Jenis dan kelimpahan fitoplankton bulan Maret 2008 ... 48 4. Parameter fisika kimia perairan pada bulan Maret 2007,

Agustus 2007, dan Maret 2008 ... 49 5. Kelimpahan jenis fitoplankton dan persentasenya di setiap

stasiun pada salinitas tertentu pada bulan Maret 2007 ... 50 6. Konsentrasi klorofil-a pada bulan Maret 2007, Agustus 2007,

dan Maret 2008 ... 51 7. Hasil analisis komponen utama (PCA) pada bulan

Maret 2007 ... 52 8. Hasil analisis komponen utama (PCA) pada bulan

Agustus 2007 ... 54 9. Hasil analisis komponen utama (PCA) pada bulan

Maret 2008 ... 56 10. Komposisi (%) fitoplankton berdasarkan kelimpahan dari

masing-masing kelas fitoplankton pada bulan Maret 2006

dan Juli 2006 ... 58 11. Parameter fisika kimia perairan pada bulan Maret 2006

dan Juli 2006 ... 59

12. Gambar jenis fitoplankton ... 60

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perairan estuari secara sederhana dapat diartikan sebagai perairan di sekitar muara sungai. Air di muara sungai merupakan campuran massa air yang berasal dari sungai (air tawar) dengan air laut sekitarnya. Percampuran dari massa air tersebut dapat menyebabkan fluktuasi parameter fisika dan kimia di perairan estuari. Kondisi lingkungan yang selalu berfluktuasi ini akan mempengaruhi organisme dan biota yang ada di dalam perairan. Salah satunya adalah fitoplankton yang berperan sebagai produsen dalam tingkatan rantai makanan pada perairan tersebut.

Keberadaan fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia perairan. Fitoplankton memiliki batas toleransi tertentu terhadap faktor-faktor fisika kimia sehingga akan membentuk struktur komunitas fitoplankton yang berbeda. Kombinasi pengaruh antara faktor fisika kimia dan kelimpahan fitoplankton menjadikan komunitas dan dominansi fitoplankton pada setiap perairan tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai indikator biologis suatu perairan.

Beban masukan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas akan meningkatkan kandungan unsur hara di perairan. Meningkatnya kandungan unsur hara pada perairan secara langsung akan mempengaruhi komunitas fitoplankton dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini mengakibatkan adanya fluktuasi secara temporal struktur komunitas fitoplankton akibat pengaruh musim (hujan dan kemarau) serta interaksinya dengan faktor fisika kimia dan pembatas utama nutrien bagi fitoplankton di perairan Estuari Sungai Brantas khususnya pada muara Sungai Porong.

Menyadari akan arti pentingnya fungsi dari Estuari Sungai Brantas, maka diperlukan informasi mengenai kondisi atau kualitas air yang mencakup kualitas fisika, kimia, dan biologi perairan khususnya fitoplankton di Estuari Sungai Brantas (Porong). Informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk pemanfaatan Estuari Sungai Brantas secara berkelanjutan.

B. Perumusan masalah

Estuari Sungai Brantas khususnya muara Sungai Porong termasuk pada ekosistem pesisir yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas manusia. Kegiatan pembangunan dan aktifitas manusia di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas akan meningkatkan beban masukan berupa limbah pertanian, limbah domestik, limbah industri serta aktifitas manusia lainnya ke perairan Sungai Brantas, khususnya pada muara Sungai Porong yang merupakan cabang dari Sungai Brantas. Meningkatnya beban masukan tersebut dapat meningkatkan kandungan unsur hara pada perairan Estuari Sungai Brantas yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan kualitas fisika kimia perairan dan kesuburan perairan tersebut (Gambar 1).

Meningkatnya kandungan unsur hara tersebut akan berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton. Oleh karena itu, kondisi fisik dan kimia serta tingkat kesuburan pada perairan Estuari Sungai Brantas perlu dilakukan penelitian sehingga dapat diketahui pengaruh masukan unsur hara dan perubahan komunitas fitoplankton tersebut.

Gambar 1. Skema perumusan masalah keterikatan antara kelimpahan fitoplankton dengan parameter fisika kimia di Estuari Sungai Brantas (Porong), Jawa Timur

C. Tujuan

Penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui komposisi jenis dan kelimpahan fitoplankton di Estuari Sungai Brantas khususnya pada muara Sungai Porong.

Estuari Sungai Brantas Kualitas Perairan Fisika Biologi Kimia Aktivitas manusia di DAS Brantas Fitoplankton - Komposisi - Kelimpahan

2. Mengetahui dinamika spasial dan temporal kelimpahan fitoplankton di Estuari Sungai Brantas.

3. Mengetahui keterkaitan antara jenis dan kelimpahan fitoplankton dengan parameter fisika dan kimia khususnya nutrient (nitrat, nitrit, ammonia, fosfat, dan silikat) di perairan Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur khususnya di muara Sungai Porong.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang dinamika kelimpahan fitoplankton di sebuah estuari tropis khususnya dalam hal dinamika spasial dan temporal, dalam hal ini yaitu muara Sungai Porong. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk pemanfaatan dan pengelolaan Estuari Sungai Brantas secara optimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi umum Estuari Sungai Brantas

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas terletak di Propinsi Jawa Timur antara 110º 30’ - 112º 55’ BT dan 7º 1’ - 8º 15’ LS. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur (panjang ± 320 km) dengan daerah aliran seluas ± 12.000 km2, atau lebih kurang seperempat luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Sungai Brantas bersumber pada lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara, dan bermuara di Selat Madura. Sungai Brantas bercabang dekat Mojokerto menjadi Kali Surabaya dan Kali Porong yang mengalir ke Selat Madura di utara Pasuruan (Handayani et al., 2001).

Jumlah penduduk di wilayah ini ± 14 juta jiwa (40 % dari penduduk Jawa Timur). Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas hulu yang dimulai dari Sumber Brantas hingga sebelum masuk Bendungan Sutami mempunyai daerah tangkap hujan seluas 2.050 km2. Pada musim hujan, rata-rata debit atau aliran Sungai Brantas yang masuk ke muara Porong sebesar 600 m3/detik dan dapat mencapai 1.200 m3/detik. Sedangkan pada musim kemarau aliran Sungai Brantas sangat rendah (5-6 m3/detik).Air dari Sungai Brantas dipergunakan untuk pertanian, air minum, sekaligus sebagai tempat pembuangan sampah (Handayani et al., 2001).

B. Fitoplankton

Istilah plankton adalah suatu istilah yang umum. Plankton meliputi biota yang hidup terapung atau terhanyut di daerah pelagik. Istilah plankton berasal dari kata Yunani yang berarti pengembara. Organisme ini biasanya berukuran relatif kecil atau mikroskopis, hidupnya selalu terapung atau melayang dan daya geraknya tergantung pada arus atau pergerakan air. Plankton dapat dibagi ke dalam dua golongan besar yaitu fitoplankton (plankton tumbuhan/nabati) dan zooplankton (plankton hewani) (Arinardi et al., 1997).

Fitoplankton merupakan tumbuhan planktonik yang bebas melayang dan hanyut dalam laut serta mampu berfotosintesis. Fitoplankton memiliki klorofil untuk dapat berfotosintesis, menghasilkan senyawa organik seperti karbohidrat dan oksigen. Zooplankton adalah hewan-hewan laut yang bersifat planktonik.

Plankton dapat dikelompokkan menjadi lima golongan berdasarkan ukurannya, yaitu megaplankton (>2 mm), makroplankton (0.2 mm – 2 mm), mikroplankton (20 m - 0.2 mm), nanoplankton (2 m - 20 m), dan ultraplankton (<2 m). Sedangkan berdasarkan daur hidupnya dibagi menjadi dua, yaitu holoplankton (seluruh daur hidupnya bersifat planktonik) dan meroplankton (sebagian dari daur hidupnya bersifat planktonik) (Nybakken, 1992).

Kemampuan fitoplankton yang dapat berfotosintesis dan menghasilkan senyawa organik membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer (Prabandani, 2002). Fitoplankton sebagai produser primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani lainnya. Disamping sebagai penghasil oksigen, baik langsung maupun tidak langsung ia merupakan makanan bagi konsumer primer yaitu zooplankton. Dalam hal ini perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Fitoplankton akan berkembang dengan cepat pada saat populasi zooplankton menurun. Fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof, yang membangun tubuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan

sinar matahari melalui proses fotosintesis (Basmi, 1988).

Fitoplankon dapat digunakan sebagai indikator terhadap kategori kesuburan perairan maupun sebagai indikator perairan yang tercemar atau tidak tercemar (Basmi, 1995). Fitoplankton dengan kelimpahan yang tinggi umumnya terdapat di perairan sekitar muara sungai atau di perairan lepas pantai dimana terjadi air naik (up welling). Di kedua lokasi ini terjadi proses penyuburan karena masuknya zat-zat hara ke dalam lingkungan tersebut (Sediadi et al., 1999). Plankton di estuari umumnya mempunyai jumlah spesies yang sedikit tetapi sering jumlah individunya cukup banyak (Arinardi et al., 1997). Jumlah yang sedikit itu disebabkan oleh terjadinya fluktuasi besar kondisi lingkungan, terutama salinitas`dan suhu pada saat terjadi pasang dan surut.

1. Kelimpahan dan Distribusi Fitoplankton

Sebaran plankton berdasarkan dimensi ruang dapat dibagi menjadi sebaran horizontal dan sebaran vertikal. Pada sebaran horizontal plankton umumnya tidak tersebar merata melainkan hidup secara berkelompok, terutama lebih sering

dijumpai di perairan neritik (terutama perairan yang dipengaruhi oleh estuari) daripada oseanik. Pengelompokkan fitoplankton secara garis besar dibedakan atas pengaruh fisik dan pengaruh biologi. Pengaruh fisik dapat disebabkan oleh turbulensi atau adveksi (pergerakan massa air yang besar yang mengandung plankton di dalamnya). Sedangkan pengaruh biologi terjadi apabila terdapat perbedaan pertumbuhan antara laju pertumbuhan fitoplankton dan kecepatan difusi untuk menjauhi kelompoknya.

Sebaran vertikal ditandai dengan berkumpulnya fitoplankton di zona eufotik yaitu zona dengan intensitas cahaya yang masih memungkinkan terjadinya fotosintesis. Dari hasil berbagai penelitian, ternyata sebaran vertikal plankton tergantung dari berbagai faktor, antara lain intensitas cahaya, kepekaan terhadap perubahan salinitas, arus, dan densitas air. Untuk fitoplankton, pengelompokkan secara vertikal dipengaruhi pula oleh tersedianya nutrisi di permukaan air (Arinardi et al., 1997).

Sebagaimana organisme lainnya, eksistensi dan kesuburan fitoplankton di dalam suatu ekosistem sangat ditentukan oleh interaksinya terhadap faktor-faktor fisika, kimia, dan biologi. Tingginya kelimpahan fitoplankton pada suatu perairan adalah akibat pemanfaatan nutrien, dan radiasi sinar matahari, disamping suhu, dan pemangsaan oleh zooplankton (Basmi, 1988). Menurut Goldman dan Horne (1983), 2 faktor utama penentu tingkat pertumbuhan fitoplankton adalah mencapai tingkat pertumbuhan maksimum pada temperatur tertentu dan mampu mencapai cahaya dan nutrien optimum.

Menurut Nybakken (1992), plankton di daerah estuari memiliki populasi yang rendah, biasanya terjadi pada akhir musim gugur dan musim dingin karena berkurangnya cahaya dan kekeruhan perairan sangat tinggi sebagai akibat besarnya debit air sungai dan turbulensi. Hal ini diikuti oleh pertumbuhan diatom yang pesat pada akhir musim dingin. Diatom seringkali mendominasi fitoplankton, tetapi dinoflagelata dapat menjadi dominan selama bulan-bulan panas dan dapat tetap dominan sepanjang waktu di beberapa estuaria. Menurut Arinardi et al., (1997), jenis fitoplankton Skeletonema sp. dapat memanfaatkan kadar zat hara lebih cepat daripada diatom lainnya.

2. Struktur komunitas fitoplankton

Komunitaas adalah kumpulan spesies organisme yang mendiami suatu tempat. Komunitas organisme adalah sesuatu yang dinamis, dimana populasi-populasi yang ada di dalamnya saling berinteraksi, dan mengalami variasi dari waktu ke waktu. Variasi atau perubahan komunitas tersebut terjadi karena adanya pengaruh faktor-faktor lingkungan yang kompleks. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan komunitas fitoplankton (biomassa, keragaman spesies, dan produksi) adalah ketersediaan nutrien di perairan (Basmi, 1988).

Struktur komunitas merupakan suatu kumpulan berbagai jenis mikroorganisme yang berinteraksi dalam suatu zonasi tertentu. Dinamika kelimpahan dan struktur komunitas fitoplankton terutama dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia, khususnya ketersediaan unsur hara (nutrien) serta kemampuan fitoplankton untuk memanfaatkannya (Muharram, 2006). Komunitas dikendalikan oleh spesies-spesies yang dominan yang memperlihatkan kekuatan spesies tersebut dengan spesies lainnya. Hilangnya spesies-spesies yang dominan akan menimbulkan perubahan-perubahan penting yang tidak hanya pada komunitas biotiknya sendiri tetapi juga dalam lingkungan fisiknya (Odum, 1993).

Odum (1993) menyatakan bahwa suatu ekosistem mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan ekosistem tersebut biasa disebut dengan istilah “suksesi ekologi”. Suksesi pada komunitas fitoplankton adalah perubahan-perubahan dari komposisi spesies yang disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan masing-masing spesies yang membuat komunitas berkembang. Laju pertumbuhan dikontrol oleh faktor-faktor lingkungan, sehingga variasi perkembangan komunitas tersebut merupakan hasil dari pengaruh kondisi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan tersebut akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan laju suksesi dari komunitas fitoplankton (Basmi, 1988).

Hubungan antara komunitas fitoplankton dengan perairan adalah positif. Bila kelimpahan fitoplankton di suatu perairan tinggi, maka dapat diduga perairan tersebut memiliki produktivitas perairan yang tinggi pula (Raymont, 1981). Jenis fitoplankton yang sering dijumpai di laut dalam jumlah besar adalah diatom. Nybakken (1992) juga menyatakan bahwa fitoplankton yang berukuran besar dan biasanya tertangkap oleh jaring plankton terdiri dari dua kelompok besar yaitu

diatom dan dinoflagellata. Di perairan Indonesia diatom paling sering ditemukan, baru kemudian dinoflagellata. Menurut Arinardi et al., (1997), kelas Bacillariophyceae lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, kelas ini bersifat kosmopolitan serta mempunyai toleransi dan daya adaptasi yang tinggi. Sedangkan kelas Dinoflagelata (Dinophyceae) adalah grup fitoplankton yang sangat umum ditemukan di laut setelah diatom (Nontji, 2006)

3. Klorofil-a

Alat fotosintetik dari seluruh tumbuhan air kecuali alga biru dan bacteria terletak di dalam kloroplast yang merupakan partisi sel yang aktif dalam proses fotosintesis. Di dalam kloroplast ini terdapat klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik lainnya. Klorofil-a adalah suatu pigmen fotosintetik umum pada seluruh tumbuhan eukariotik, dan inilah yang menyebabkan air dekat pantai terlihat hijau (Basmi, 1995). Klorofil-a terkandung di dalam semua tanaman berfotosintesis, tumbuhan tingkat tinggi dan alga hijau. Salah satu metode penentuan biomassa fitoplankton adalah dengan pengukuran klorofil-a, karena klorofil-a merupakan bagian terpenting dalam fotosintesis dan dikandung sebagian besar jenis fitoplankton yang hidup di laut.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan fitoplankton 1. Parameter fisika

a. Suhu

Suhu air di permukaan dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti : curah hujan, penguapan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari (Nontji, 2007). Perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Algae dari filum Chlorophyta dan diatom akan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu berturut-turut 30ºC-35°C dan 20ºC- 30ºC. Sedangkan filum Cyanophyta lebih dapat bertoleransi terhadap kisaran suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan Chlorophyta dan diatom (Haslam, 1995 in Effendi, 2003).

Suhu di perairan estuari lebih bervariasi daripada di perairan pantai di dekatnya. Nybakken (1992) menjelaskan bahwa ketika air tawar masuk ke estuaria dan bercampur dengan air laut, terjadi perubahan suhu dimana suhu perairan estuaria lebih rendah pada musim dingin dan lebih tinggi pada musim panas daripada perairan pantai sekitarnya. Variasi suhu yang besar ini sebagai fungsi dari perbedaan antara suhu air laut dan air sungai.

b. Kecerahan dan kekeruhan

Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan, yang ditentukan secara visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, dan padatan tersuspensi, serta ketelitian orang yang melakukan pengukuran (Effendi, 2003). Besarnya jumlah partikel tersuspensi dalam perairan estuari akan menyebabkan perairan menjadi sangat keruh. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Kekeruhan biasanya minimum di dekat mulut estuaria, karena sepenuhnya berupa air laut, dan makin meningkat bila menjauh ke arah pedalaman (Nybakken, 1992).

2. Parameter kimia a. pH

Nilai pH menggambarkan intensitas keasaman dan kebasaan suatu perairan yang ditunjukkan oleh keberadaan ion hidrogen. Sebagian besar biota akuatik sensitive terhadap adanya perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 - 8,5. Nilai pH juga sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, seperti nitrifikasi. Pada pH < 4, sebagian besar tumbuhan air mati, namun algae Chlamydomonas acidophila masih dapat bertahan hidup pada pH yang sangat rendah, yaitu 1, dan algae Euglena masih dapat bertahan hidup pada pH 1,6 (Haslam in Effendi, 2003).

Menurut Odum (1971), perairan dengan pH antara 6 – 9 merupakan perairan dengan kesuburan yang tinggi dan tergolong produktif karena memiliki kisaran pH yang dapat mendorong proses pembongkaran bahan organik yang ada dalam perairan menjadi mineral-mineral yang dapat diasimilasikan oleh

fitoplankton. Namun menurut Arinardi et al., (1997), perubahan pH kurang begitu

mempengaruhi kondisi lingkungan perairan estuari.

b. Salinitas

Salinitas perairan estuari biasanya lebih rendah daripada salinitas perairan sekelilingnya. Di mulut sungai, salinitas bervariasi sangat besar pada saat pergantian musim yaitu musim hujan dan musim kemarau (Arinardi et al., 1997). Salinitas menggambarkan padatan total di dalam air, setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromide dan iodide digantikan oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi. Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai (Nontji, 2007). Nilai salinitas perairan laut 30 ‰ - 40 ‰, pada perairan hipersaline, nilai salinitas dapat mencapai kisaran 40 ‰ - 80 ‰ (Effendi, 2003).

Perairan estuari memiliki salinitas yang berfluktuasi, suatu gradien salinitas akan tampak pada suatu saat tertentu. Pola gradien bervariasi tergantung pada musim, topografi estuaria, pasang-surut, dan jumlah air tawar (Nybakken, 1992). Menurut Wyrtki (1961) in Arinardi et al., (1997) pada bulan Maret angin barat masih berhembus tapi kecepatannya sudah berkurang. Musim barat biasanya mempunyai curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kadar salinitas dan juga kelimpahan fitoplankton (terutama di perairan pantai). Tingginya salinitas di daerah intertidal bagian atas (arah ke hulu) seringkali memungkinkan binatang laut menyusup lebih jauh ke hulu estuaria di daerah intertidal bagian atas daripada di daerah intertidal bagian bawah.

c. Unsur hara

Kebutuhan akan makronutrien dan mikronutrien oleh fitoplankton pada dasarnya adalah sama namun jumlahnya berbeda. Penambahan beban masukan nutrien memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan fitoplankton pada perairan yang oligotrofik dibandingkan terhadap perairan yang eutrofik (Basmi, 1988). Kandungan unsur hara yang mempengaruhi keberadaan fitoplankton di perairan diantaranya yaitu :

1. Nitrogen

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan protein di dalam organisme. Senyawa-senyawa nitrogen, baik di tanah maupun di air jumlahnya selalu terbatas, sedangkan tumbuhan (termasuk fitoplankton) membutuhkan senyawa tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Fiksasi nitrogen oleh mikroba merupakan suatu proses penting yang menjamin keperluan senyawa nitrogen selalu tersedia untuk keperluan makhluk hidup. Daya manfaat senyawa N untuk fitoplankton adalah senyawa N dalam bentuk NO3-N (nitrat) (Basmi, 1988).

Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Kadar nitrat di perairan yang tidak tercemar biasanya lebih tinggi daripada kadar amonium. Kadar nitrat-nitrogen pada perairan alami hampir tidak pernah lebih dari 0,1 mg/liter. Kadar nitrat yang melebihi 0,2 mg/liter dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi perairan (Effendi, 2003). Menurut Raymont (1981), kadar nitrat dalam air permukaan pada lintang-lintang menengah dan di wilayah tropik pada umumnya rendah.

Di perairan alami, nitrit (NO2) biasanya ditemukan dalam jumlah yang

sangat sedikit, lebih sedikit daripada nitrat, karena bersifat tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan antara ammonia dan nitrat, dan antara nitrat dan gas nitrogen. Keberadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses biologis perombakan bahan organik yang memiliki kadar oksigen terlarut sangat rendah. Hasil-hasil penetapan kadar nitrit menunjukkan bahwa di hampir semua perairan bahari kadar nitrit cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari kadar nitrat dan ammonia (Raymont, 1981). Amonia di perairan merupakan racun bagi biota hewani. Nilai ammonia yang tinggi dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan fitoplankton. Daya racun ammonia akan meningkat sebanding dengan meningkatnya pH dan kandungan CO2 bebas.

Demikian pula sebaliknya, daya racun ammonia akan menurun dengan berkurangnya konsentrasi CO2 bebas dan pH (Basmi, 1988).

2. Fosfat

Fosfat merupakan faktor penting untuk pertumbuhan fitoplankton dan organisme lainnya. Fosfat sangat diperlukan sebagai transfer energi dari luar ke dalam sel organisme, karena itu fosfat dibutuhkan dalam jumlah yang kecil (sedikit). Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan (Dugan, 1972 in Effendi, 2003). Menurut Barnes dan Hughes (1982), konsentrasi fosfat jauh lebih kecil daripada konsentrasi ammonia dan nitrat. Fosfor dan nitrogen biasanya berada dengan perbandingan 1 : 15. Kenaikan jumlah sel diatom diiringi dengan penurunan kadar fosfat (Raymont, 1981).

3. Silikat

Silikat merupakan nutrien yang sangat penting untuk membangun dinding sel dalam komunitas diatom. Oleh karena itu, silikat diperlukan untuk mendukung perkembangan atau kehidupan biota laut. Tinggi rendahnya kelimpahan fitoplankton di suatu perairan tergantung pada konsentrasi silikat (Nybakken, 1992). Silikat termasuk salah satu unsur penting bagi makhluk hidup. Beberapa algae, terutama diatom (Bacillariophyceae) membutuhkan silika untuk membentuk frustule (dinding sel) (Effendi, 2003).

Kadar silika pada perairan payau dan laut berkisar antara 1000 - 4000 mg/liter. Keberadaan silika pada perairan tidak menimbulkan masalah karena tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup. Akan tetapi, pada perairan yang diperuntukkan bagi keperluan industri, keberadaan silika dapat menimbulkan masalah pada pipa karena dapat membentuk deposit silika (Effendi, 2003).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2007 - Maret 2008, yang berlokasi di perairan Estuari Sungai Brantas (Porong), Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur (Gambar 2). Secara geografis perairan Estuari Sungai Brantas terletak pada 110°30’ - 112°55’ BT dan 7°1’ - 8°15’ LS, sedangkan letak posisi stasiun pengambilan contoh terletak pada 112˚53’ - 112˚54’ BT dan 07˚31’ - 07˚32’ LS untuk bulan Maret 2007, dan untuk bulan Agustus 2007 dan Maret 2008 terletak pada 112˚50’ - 112˚52’ BT dan 07˚33’ - 07˚34’ LS. Penelitian ini merupakan bagian dari salah satu penelitian mengenai keterkaitan komunitas fitoplankton dengan parameter fisika kimia di Estuari Sungai Brantas.

Pengambilan sampel fitoplankton dan kualitas air dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2007, dan Maret 2008. Hal ini dilakukan untuk mencakup variabilitas musim yaitu Maret 2007 (musim hujan), Agustus 2007 (musim kemarau), dan Maret 2008 (musim hujan). Analisis identifikasi fitoplankton dilakukan di Laboratorium Biomikro 1, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Gambar 2. Lokasi penelitian di Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur (Sumber: Google Earth)

B. Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan air contoh dan identifikasi terhadap fitoplankton adalah plankton net dengan ukuran mata jaring 35 m, ember plastik ukuran 15 liter, gayung ukuran 1,3 liter, dan botol film. Alat yang digunakan pada saat analisis di laboratorium yaitu mikroskop binokuler model Olympus CH-2, SRC (Sedgewick Rafter Count) dengan ukuran panjang 50 mm, lebar 20 mm, dan tinggi 1 mm (memiliki volume 1000 mm3), pipet tetes, dan buku identifikasi plankton. Buku identifikasi plankton yang digunakan adalah Mizuno (1979) dan Yamaji (1996). Bahan yang digunakan untuk pengawetan fitoplankton yaitu larutan lugol.

C. Metode pengambilan contoh 1. Penentuan stasiun

Penentuan stasiun pengamatan ditetapkan sebanyak 6 stasiun untuk pengamatan pertama bulan Maret 2007 pada muara Porong yang terletak di sungai, mulut sungai, dan menuju ke arah laut (Gambar 3). Letak dan posisi stasiun pengamatan pada bulan Maret 2007 berbeda dengan bulan Agustus 2007 dan Maret 2008 Penentuan stasiun pada sampling pertama ini didasarkan pada peningkatan gradien salinitas, dari salinitas rendah hingga salinitas tinggi. Stasiun 1 merupakan stasiun pada daerah mulut sungai. Kemudian untuk stasiun 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan daerah laut yang memiliki salinitas berbeda akibat pengaruh dari sungai dan laut.

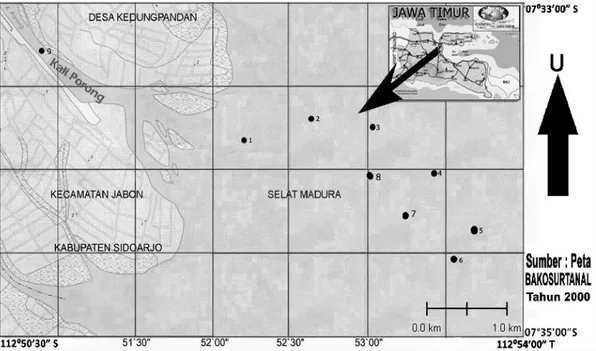

Pada sampling kedua dan ketiga (penelitian utama) masing-masing dilakukan pada bulan Agustus 2007 dan Maret 2008, penentuan stasiun pengambilan contoh ditetapkan sebanyak 9 stasiun berdasarkan keterwakilan spasial wilayah estuaria, yaitu mencakup wilayah sungai (stasiun 9), Peralihan (stasiun 1 dan 2), dan wilayah laut (3, 4, 5, 6, 7, dan 8) (Gambar 4). Koordinat setiap stasiun disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Posisi geografis stasiun penelitian bulan Maret 2007

Stasiun Lintang Selatan Bujur Timur

1 07 31 34.8 112 54 13.4 2 07 31 38.7 112 54 16.5 3 07 31 46.0 112 54 18.6 4 07 31 54.7 112 54 23.7 5 07 32 04.9 112 54 18.0 6 07 32 05.7 112 53 03.4

Gambar 3. Lokasi pengambilan contoh di muara Sungai Porong bulan Maret 2007 Tabel 2. Posisi geografis stasiun penelitian bulan Agustus 2007 dan Maret 2008

Stasiun Lintang Selatan Bujur Timur

1 07 33’ 55.0” 112 52’ 21.8” 2 07 33’ 46.9” 112 52’ 38.3” 3 07 33’ 47.7” 112 53’ 03.5” 4 07 34 ‘04.8” 112 53’ 25.7” 5 07 34’ 24.8” 112 53’ 37.2” 6 07 34’ 30.4” 112 53’ 35.5” 7 07 34’ 18.8” 112 53” 17.9” 8 07 34’ 05.8” 112 53’ 00.1” 9 07 33’ 24.6” 112 50’ 59.2”

Gambar 4. Lokasi pengambilan contoh di muara Sungai Porong bulan Agustus 2007 dan Maret 2008

2. Pengambilan contoh dan identifikasi fitoplankton

Pengambilan sampel air dilakukan pada daerah atau bagian permukaan dengan kedalaman 50 cm. Sampel air untuk pengamatan fitoplankton diambil dari masing-masing stasiun yang disaring dengan menggunakan plankton net ukuran mata jaring 35 m sebanyak 65 ml. kemudian contoh air yang tersaring langsung dimasukkan ke dalam botol film, dan diawetkan dengan larutan lugol kurang lebih 1 % dari volume air tersaring.

Identifikasi fitoplankton dilakukan di Laboratorium Biomikro, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dengan menggunakan mikroskop binokuler model Olympus CH-2 perbesaran 10 x 10. Kemudian sampel diamati dengan menggunakan Sedgewick-Rafter sebanyak tiga kali ulangan untuk menghitung kelimpahan fitoplankton. Analisis kelimpahan fitoplankton dihitung dengan menggunakan rumus dalam Basmi (1994) :

Keterangan :

N = Jumlah sel per liter (sel/liter)

n = Jumlah sel fitoplankton pada seluruh lapang pandang (sel) A = Volume contoh air yang disaring (65 liter)

B = Volume air tersaring (30 ml)

C = Volume sampel di bawah gelas penutup (1 ml) D = Luas gelap penutup (1000 mm2)

E = Luas total yang teramati (200 mm2)

3. Pengambilan contoh dan analisis kualitas air serta klorofil-a

Pengambilan contoh pada masing-masing stasiun untuk analisa klorofil-a dan analisis parameter kimia seperti nitrat, nitrit, ammonia, fosfat, dan silikat dimasukkan ke dalam botol sampel air ukuran 250 ml kemudian dimasukkan ke dalam ice box untuk di analisa di laboratorium. Parameter yang diukur secara langsung (in situ) meliputi pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Untuk analisis klorofil-a dan parameter kimia seperti nitrat, nitrit, ammonia, fosfat, dan silikat dilakukan oleh rekan satu penelitian yaitu Arifin (2008) dan Sormin (2008).

D. Analisis data 1. Indeks biologi

a. Indeks keanekaragaman (H’)

Untuk mengetahui keanekaragaman fitoplankton digunakan persamaan indeks Shannon-Wiener sebagai berikut (Odum, 1993) :

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman pi = ni/N

ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu

l sel xn E D x C B x A N 1

i i i i p p H 0 lnKisaran nilai indeks keanekaragaman dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

H’<2,306 = keanekaragaman rendah

2,3026<H’<6,9076 = keanekaragaman sedang H’>6,9078 = keanekaragaman tinggi

b. Indeks keseragaman (E’)

Indeks keseragaman digunakan untuk menunjukkan sebaran fitoplankton dalam suatu komunitas. Indeks keseragaman juga dihitung dengan formula dari Shannom-Wiener (Odum, 1993), yaitu sebagai berikut :

Keterangan :

E = Indeks keseragaman

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener Hmaks = Ln S (indeks keanekaragaman maksimum)

S = Jumlah genus yang ditemukan

Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0-1. Semakin kecil nilai E menunjukkan semakin kecil pula keseragaman populasi fitoplankton, artinya penyebaran jumlah individu tiap genus tidak sama dan ada kecenderungan bahwa suatu genus mendominasi populasi tersebut. Sebaliknya semakin besar nilai E, maka populasi menunjukkan keseragaman, yaitu bahwa jumlah individu setiap genus dapat dikatakan sama atau tidak jauh berbeda (Odum, 1993).

c. Indeks dominansi (C)

Indeks dominansi digunakan untuk melihat adanya dominansi oleh jenis tertentu pada populasi fitoplankton dengan menggunakan Indeks Dominansi Simpson (Odum, 1993) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

C = Indeks dominansi Simpson ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu

S = Jumlah genus Hmaks H E '

i i i N n C 0 2 ) / (Nilai C berkisar antara 0 – 1. Apabila nilai C mendekati 0 berarti hampir tidak ada individu yang mendominasi dan biasanya diikuti dengan nilai E yang besar (mendekati 1), sedangkan apabila nilai C mendekati 1 berarti terjadi dominansi jenis tertentu dan dicirikan dengan nilai E yang lebih kecil atau mendekati 0 (Odum, 1993).

2. Analisis komponen utama (AKU)

Analisis Komponen Utama (AKU) merupakan metode statistik deskriptif yang bertujuan untuk mempresentasikan informasi maksimum yang terdapat dalam suatu matriks data ke dalam bentuk grafik. Matriks data terdiri dari variabel kelimpahan fitoplankton sebagai individu (baris) dan variabel parameter fisika-kimia perairan sebagai variabel kuantitatif (kolom). Analisis Komponen Utama dapat memberikan suatu gambaran yang mudah dibaca atau diinterpretasikan pada struktur data dengan hanya menarik informasi penting.

Pada analisis data ini akan dihasilkan tiga Analisis Komponen Utama berdasarkan waktu tiap bulan pengamatan, yaitu bulan Maret 2007, Agustus 2007, dan Maret 2008. Hasil Analisis Komponen Utama ini akan menunjukkan korelasi antar parameter pada setiap stasiun. Analisis Komponen Utama juga dapat membagi atau mengelompokkan kemiripan dari parameter lingkungan yang berbentuk matriks data (Bengen, 2000).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fitoplankton dan indeks biologi

1. Komposisi jumlah jenis fitoplankton

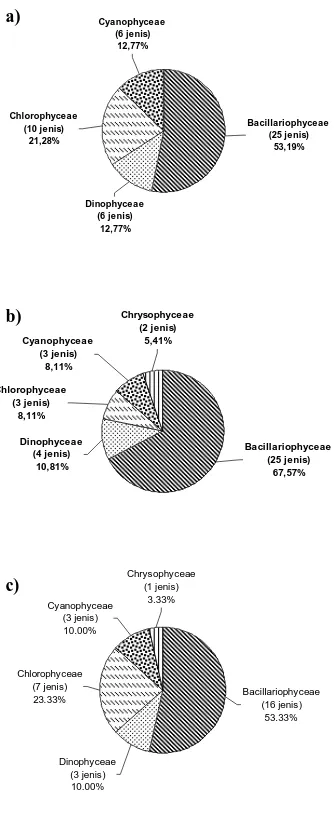

Berdasarkan hasil penelitian pada pengamatan ke-1 (Gambar 5.a.) yaitu musim hujan (Maret 2007) diperoleh bahwa komposisi fitoplankton di estuari Sungai Brantas terdiri dari empat kelas yaitu kelas Bacillariophyceae (25 genera), kelas Dinophyceae (6 genera), kelas Cholorophyceae (10 genera), dan kelas Cyanophyceae (6 genera). Sedangkan pada pengamatan ke-2 (Gambar 5.b.) pada musim kemarau (Agustus 2007) diperoleh komposisi fitoplankton yang terdiri dari lima kelas yaitu kelas Bacillariophyceae (25 genera), kelas Dinophyceae (4 genera), kelas Chlorophyceae (3 genera), kelas Cyanophyceae (3 genera), dan kelas Chrysophyceae (2 genera). Pada pengamatan ke-3 (Gambar 5.a.) pada musim hujan (Maret 2008) diperoleh komposisi fitoplankton yang terdiri dari lima kelas yaitu kelas Bacillariophyceae (16 genera), kelas Dinophyceae (3 genera), kelas Chlorophyceae (7 genera), kelas Cyanophyceae (3 genera), dan kelas Chrysophyceae (1 genera).

Komposisi jenis fitoplankton yang ditemukan selama pengamatan didominasi oleh kelas Bacillariophyceae (diatom). Pada bulan Maret 2007 komposisi kelas Bacillariophyceae sebanyak 53,19 %, bulan Agustus 2007 sebanyak 67,57 %, dan pada bulan Maret 2008 sebanyak 53,33 %. Hal ini disebabkan karena kelas Bacillariophyceae mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya dibandingkan dengan kelas lainnya. Menurut Arinardi et al., (1997), kelas Bacillariophyceae lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, kelas ini bersifat kosmopolitan serta mempunyai toleransi dan daya adaptasi yang tinggi.

Kelas Chlorophyceae ditemukan dalam jumlah besar pada bulan Maret 2007 dan Maret 2008, masing-masing sebesar 21,28 % dan 23,33 %. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor musim. Pada bulan Maret 2007 dan Maret 2008 dipengaruhi oleh musim hujan sedangkan pada bulan Agustus 2007 dipengaruhi oleh musim kemarau. Pada saat musim hujan jenis fitoplankton air tawar (Chlorophyceae) banyak yang ikut terbawa oleh arus dari sungai dan terbawa ke

a)

b)

c)

Gambar 5. Komposisi dan jumlah berdasarkan jenis dari masing-masing kelas fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ; c) Maret 2008 Bacillariophyceae (25 jenis) 53,19% Dinophyceae (6 jenis) 12,77% Chlorophyceae (10 jenis) 21,28% Cyanophyceae (6 jenis) 12,77% Chrysophyceae (2 jenis) 5,41% Cyanophyceae (3 jenis) 8,11% Chlorophyceae (3 jenis) 8,11% Dinophyceae (4 jenis) 10,81% Bacillariophyceae (25 jenis) 67,57% Bacillariophyceae (16 jenis) 53.33% Dinophyceae (3 jenis) 10.00% Chlorophyceae (7 jenis) 23.33% Cyanophyceae (3 jenis) 10.00% Chrysophyceae (1 jenis) 3.33%

perairan estuari lalu ke arah laut, sehingga menyebabkan komposisinya di perairan estuari lebih besar. Pada bulan Agustus 2007 komposisi kelas Chlorophyceae lebih sedikit yaitu 8,11 % yang dipengaruhi oleh musim kemarau.

Kelas Dinophyceae memiliki komposisi 12,77 % pada bulan Maret 2007, 10,81 % pada bulan Agustus 2007, dan 10,00 % pada bulan Maret 2008. Pada bulan Agustus 2007 kelas Dinophyceae ditemukan terbanyak setelah diatom. Hal ini sesuai dengan Nontji (2006), Dinoflagelata (kelas Dinophyceae) adalah grup fitoplankton yang sangat umum ditemukan di laut setelah diatom. Selanjutnya komposisi jenis fitoplankton dari kelas Cyanophyceae pada bulan Maret 2007 yaitu 12,77 %, bulan Agustus 2007 yaitu 8,11 %, dan bulan Maret 2008 yaitu 10,00 %. Kelas Crysophyceae hanya ditemukan pada bulan Agustus 2007 dan Maret 2008, masing-masing sebesar 5,41 % dan 3,32 %.

2. Kelimpahan fitoplankton

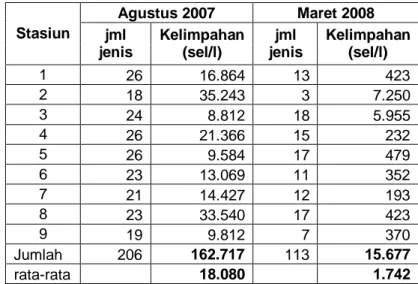

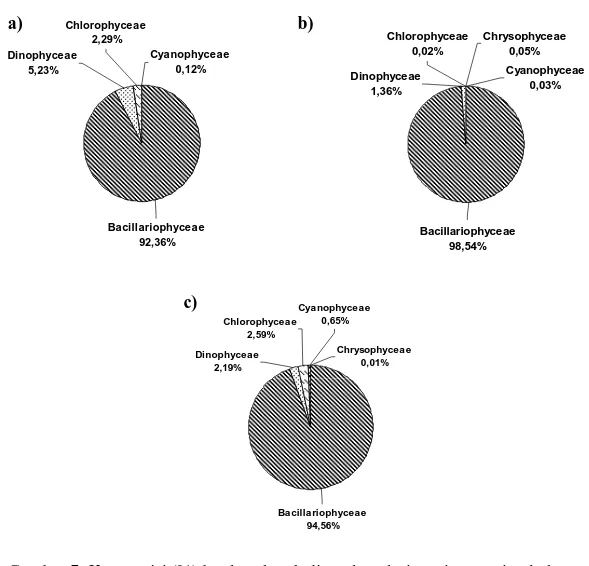

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kelimpahan fitoplankton tertinggi berdasarkan musim dan kesamaan spasial, diperoleh pada pengamatan bulan Agustus 2007 dengan nilai rata-rata kelimpahan sebesar 18.080 sel/l dan kisaran kelimpahan antara 8.812 – 35.243 sel/l. Pada bulan Maret 2008 diperoleh nilai rata-rata kelimpahan sebesar 1.742 sel/l dan kisaran kelimpahan antara 193 – 7.250 sel/l. Perbedaan kelimpahan fitoplankton pada bulan Agustus 2007 dan Maret 2008 disebabkan karena adanya pengaruh musim, yaitu musim kemarau pada bulan Agustus 2007 dan musim hujan pada bulan Maret 2008. Pada saat musim kemarau, perairan di sekitar muara Sungai Porong cenderung lebih stabil dibandingkan pada saat musim hujan. Hal ini diduga disebabkan oleh karena perairan tidak terlalu banyak mendapat masukan air tawar dari Sungai Porong. Pada musim kemarau proses dekomposisi bahan organik berjalan lebih cepat karena massa tinggal air di sungai lebih lama sehingga unsur-unsur hara dapat dimanfaatkan secara optimum oleh fitoplankton untuk tumbuh. Berdasarkan nilai parameter kecerahan, bulan Agustus 2007 memiliki kisaran nilai kecerahan perairan yang lebih tinggi, yaitu 0,6 – 2,1 m dibandingkan dengan kisaran nilai kecerahan perairan pada bulan Maret 2008 yaiotu sebesar 0,2 – 0,6 m. Tingginya nilai kecerahan perairan pada bulan Agustus 2007 dapat memudahkan sinar

matahari masuk ke dalam perairan secara optimum, sehingga proses fotosintesis fitoplankton dapat berjalan dengan baik.

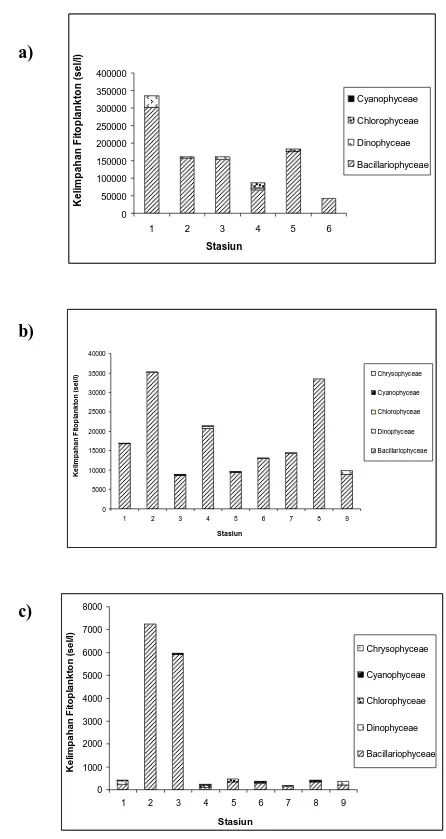

Tabel 3. Jumlah jenis dan kelimpahan (sel/l) fitoplankton pada setiap bulan pengamatan Stasiun Agustus 2007 Maret 2008 jml jenis Kelimpahan (sel/l) jml jenis Kelimpahan (sel/l) 1 26 16.864 13 423 2 18 35.243 3 7.250 3 24 8.812 18 5.955 4 26 21.366 15 232 5 26 9.584 17 479 6 23 13.069 11 352 7 21 14.427 12 193 8 23 33.540 17 423 9 19 9.812 7 370 Jumlah 206 162.717 113 15.677 rata-rata 18.080 1.742

Pada bulan Maret 2008 termasuk musim hujan. Air hujan yang turun akan terbawa oleh arus dari sungai dan menuju ke perairan estuari. Pada musim hujan, massa jenis air hujan lebih tinggi dibandingkan dengan massa jenis air di perairan estuari. Sehingga air hujan yang terbawa arus dari sungai masuk ke perairan estuari dan mengaduk perairan yang berada di bawahnya menuju ke permukaan perairan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi perairan estuari dan juga kelimpahan fitoplankton. Semakin rendah suhu perairan massa jenisnya akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dari nilai parameter suhu pada bulan Maret 2008 stasiun 1 dan 9 yang cenderung lebih rendah yaitu sebesar 29,5 dan 29 ˚C. Nilai salinitas pada kedua stasiun tersebut juga menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu sebesar 0 ‰. Semakin rendah suhu perairan dan semakin tinggi nilai salinitasnya, maka perairan tersebut akan teraduk menuju ke bawah permukaan perairan. Menurut Wyrtki (1961) in Arinardi et al., (1997) pada bulan Maret angin barat masih berhembus tapi kecepatannya sudah berkurang. Musim barat biasanya mempunyai curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kadar salinitas dan juga kelimpahan fitoplankton terutama di perairan pantai.

Hal ini berbeda dengan kelimpahan pada bulan Maret 2007 yang cenderung tinggi. Pada bulan Maret 2007 kisaran nilai kelimpahan fitoplankton yaitu antara 42.744 sel/l – 335.034 sel/l, dengan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 1 dan kelimpahan terendah pada stasiun 6 (Gambar 6.a.). Stasiun 1 memiliki nilai konsentrasi silika yang tinggi yaitu sebesar 3,88 mg/l, sedangkan pada stasiun 6 memiliki nilai konsentrasi silika yang rendah sebesar 1,76 mg/l. Silikat diperlukan untuk mendukung perkembangan atau kehidupan biota laut. Tinggi rendahnya kelimpahan fitoplankton di suatu perairan tergantung pada konsentrasi silikat (Nybakken, 1992). Berdasarkan nilai parameter fisika yang diperoleh, nilai kedalaman pada bulan Maret 2007 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus 2007 dan Maret 2008. Tingginya kedalaman akan memperkecil pengaruh kekeruhan perairan sehingga cahaya dapat masuk ke perairan secara optimal dan dimanfaatkan dengan baik untuk pertumbuhan fitoplankton.

Pada bulan Agustus 2007 kisaran nilai kelimpahan fitoplankton yaitu antara 8.812 sel/l – 35.243 sel/l, dengan kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 dan kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 3 (Gambar 6.b.). Hal ini diduga disebabkan karena letak dari stasiun 2 yang masih termasuk dalam wilayah peralihan, dimana pada wilayah ini terjadi percampuran antara air tawar dan air laut. Sehingga hal ini menyebabkan bervariasinya pula jumlah individu dan kelimpahan fitoplankton. Menurut Arinardi et al., (1997), plankton di estuari umumnya mempunyai jumlah spesies yang sedikit tetapi sering jumlah individunya cukup banyak. Pada stasiun 2 jumlah spesiesnya lebih sedikit dibandingkan dengan stasiun 3 yaitu sebanyak 18 spesies, tapi memiliki jumlah individu yang cukup banyak. Sedangkan pada stasiun 3 termasuk dalam wilayah laut.

Pada bulan Maret 2008 kisaran nilai kelimpahan fitoplankton yaitu antara 193 sel/l – 7.250 sel/l, dimana kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 2 dan kelimpahan terendah terdapat pada stasiun 7 (Gambar 6.c.). Hal ini diduga karena nilai parameter fisika-kimia perairan yang mendukung. Stasiun 7 memiliki nilai kecerahan yang lebih rendah yaitu sebesar 0,4 m dibandingkan dengan stasiun 2 yaitu sebesar 0,6 m. Nilai kecerahan yang rendah menggambarkan nilai kekeruhan

a)

b)

c)

Gambar 6. Grafik kelimpahan fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ; c) Maret 2008

yang tinggi. Kekeruhan yang tinggi menyebabkan rendahnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan. Sehingga proses fotosintesis fitoplankton terhambat dan pertumbuhan fitoplankton tidak optimal. Hal ini sesuai dengan

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stasiun K e li m p a h a n F it o p la n k to n ( s e l/ l) Chrysophyceae Cyanophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Bacillariophyceae 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stasiun K el im p ah an F ito p lan kt o n ( sel /l ) Chrysophyceae Cyanophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Bacillariophyceae 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1 2 3 4 5 6 Stasiun K e li m p a h a n F it o p la n k to n ( s e l/ l) Cyanophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Bacillariophyceae

Goldman dan Horne (1983) yaitu 2 faktor utama penentu tingkat pertumbuhan fitoplankton adalah mencapai tingkat pertumbuhan maksimum pada temperatur tertentu dan mampu mencapai cahaya dan nutrien optimum.

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa komposisi berdasarkan kelimpahan fitoplankton yang ditemukan selama pengamatan di estuari Sungai Brantas didominasi oleh kelas Bacillariophyceae (diatom) yaitu sebesar 92,36 % pada bulan Maret 2007, 98,54 % pada bulan Agustus 2007, dan 94,56 % pada bulan Maret 2008. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nontji (2006), jenis fitoplankton yang paling umum dijumpai di laut dalam jumlah besar adalah diatom. Distribusi plankton diatom banyak ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Nybakken (1992) juga menyatakan bahwa fitoplankton yang berukuran besar dan biasanya tertangkap oleh jaring plankton terdiri dari dua kelompok besar yaitu diatom dan dinoflagellata. Di perairan Indonesia diatom paling sering ditemukan, baru kemudian dinoflagellata.

Pada bulan Maret 2007 (Gambar 7.a.) dan Agustus 2007 (Gambar 7.b.) kelas Dinophyceae memiliki komposisi yang besar setelah kelas Bacillariophyceae, yaitu masing-masing sebesar 5,23 dan 1,36 %. Hal ini sesuai dengan pernyataan Day et al., (1989) bahwa pada umumnya kelas yang dominan pada perairan estuari yaitu kelas Bacillariophyceae dan Dinophyceae. Pada bulan Maret 2008 (Gambar 7.c.) kelas Chlorophyceae memiliki komposisi yang besar dibandingkan dengan bulan lainnya setelah diatom yaitu sebesar 2,59 %. Hal ini diduga disebabkan oleh pengaruh salinitas perairan. Pada bulan Maret 2008 kisaran nilai salinitas di muara Sungai Porong cenderung rendah dengan kisaran 7 – 8 ‰, sedangkan pada bulan Maret 2007 dan Agustus 2007 kisaran nilai salinitasnya cenderung lebih tinggi yaitu dengan kisaran masing-masing sebesar 6,2 – 28 ‰ dan 12 – 31,2 ‰. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lehmann (2000), bahwa fitoplankton air tawar cenderung akan mati pada salinitas yang lebih tinggi, hal ini terkait dengan proses osmoregulasi. Kelas Cyanophyceae memiliki komposisi yang rendah yaitu pada bulan Maret 2007 sebesar 0,12 %, Agustus 2007 sebesar 0,03 % dan Maret 2008 sebesar 0,65 %. Kelas Chrysophyceae hanya ditemukan pada bulan Agustus 2007 dan Maret 2008, masing-masing sebesar 0,05 % dan 0,01 %.

a) b)

c)

Gambar 7. Komposisi (%) berdasarkan kelimpahan dari masing-masing kelas fitoplankton pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ; c) Maret 2008

Jenis fitoplankton yang banyak ditemukan pada bulan Maret 2007 yaitu Chaetoceros sp. dan Skeletonema sp. dari kelas Bacillariophyceae, dan Peridinium sp. dari kelas Dinophyceae. Genus Chaetoceros sp. paling sering ditemukan pada bulan Maret 2007 dengan kelimpahan sebesar 834.689 sel/l diikuti dengan Skeletonema sp. sebesar 55.842 sel/l. Menurut Arinardi et al., (1997), Skeletonema sp. dapat memanfaatkan kadar zat hara lebih cepat daripada diatom lainnya. Genus Scenedesmus sp. dari kelas Chlorophyceae memiliki kelimpahan sebesar 16.393 sel/l dan Oscillatoria sp. dari kelas Cyanophyceae memiliki kelimpahan sebesar 451 sel/l.

Pada bulan Agustus 2007 jenis fitoplankton yang paling banyak ditemukan yaitu Biddulphia sp. dari kelas Bacillariophyceae yang memiliki kelimpahan sebesar 86.953 sel/l. Dari kelas Dinophyceae yaitu Dinophysis sp. memiliki

Bacillariophyceae 92,36% Dinophyceae 5,23% Chlorophyceae 2,29% Cyanophyceae 0,12% Dinophyceae 1,36% Chrysophyceae 0,05% Bacillariophyceae 98,54% Chlorophyceae 0,02% Cyanophyceae 0,03% Chrysophyceae 0,01% Cyanophyceae 0,65% Chlorophyceae 2,59% Dinophyceae 2,19% Bacillariophyceae 94,56%

kelimpahan sebesar 1.025 sel/l. Dari kelas Chlorophyceae dan Cyanophyceae yaitu Scenedesmus dan Oscillatoria sp. masing-masing ditemukan dengan kelimpahan sebesar 24 sel/l dan 31 sel/l. Sedangkan dari kelas Chrysophyceae ditemukan genus Dictyocha sp. dengan kelimpahan sebesar 62 sel/l.

Pada bulan Maret 2008 nilai kelimpahan dari jenis fitoplanktonnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pengamatan sebelumnya. Chaetoceros sp. masih ditemukan sebagai jenis yang dominan dengan kelimpahan sebesar 8.916 sel/l diikuti oleh Skeletonema sp. dan Nitzschia sp. dengan kelimpahan masing-masing sebesar 4.600 sel/l dan 1.210 sel/l. Pada kelas Dinophyceae ditemukan genus Ceratium sp. dengan kelimpahan sebesar 320 sel/l. Genus Actinastrum sp. dan Scenedesmus sp. dari kelas Chlorophyceae ditemukan dengan kelimpahan masing-masing sebesar 191 sel/l dan 119 sel/l. Sedangkan dari kelas Chrysophyceae hanya ditemukan genus Mesocena sp. dengan kelimpahan terendah sebesar 1 sel/l.

3. Indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) jenis fitoplankton

Kestabilan komunitas suatu perairan dapat digambarkan dari nilai indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E) dan indeks dominansi (C). Nilai kanekaragaman, keseragaman, dan dominansi fitoplankton di perairan Estuari Sungai Brantas selama pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks keanekaragaman (H’), Indeks keseragaman (E), dan Indeks dominansi (C) fitoplankton

Stasiun Maret 2007 Agustus 2007 Maret 2008

H' E C H' E C H' E C 1 1,31 0,04 0,36 1,00 0,04 0,54 1,35 0,10 0,36 2 0,88 0,05 0,47 0,62 0,04 0,72 0,62 0,21 0,57 3 1,23 0,07 0,37 1,51 0,06 0,33 0,76 0,04 0,52 4 1,63 0,07 0,27 1,55 0,06 0,31 1,95 0,13 0,19 5 0,57 0,26 0,76 1,69 0,07 0,24 1,98 0,12 0,19 6 0,56 0,29 0,77 1,57 0,07 0,27 1,38 0,12 0,34 7 1,49 0,08 0,27 1,31 0,10 0,48 8 0,36 0,02 0,86 1,68 0,10 0,34 9 1,51 0,08 0,30 0,92 0,13 0,45

Keterangan : jumlah stasiun pada bulan Maret 2007 ditentukan sebanyak 6 stasiun dengan lokasi yang berbeda dengan lokasi pengamatan bulan Agustus 2007 dan Maret 2008.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kisaran nilai indeks keanekaragaman (H’) pada pengamatan bulan Maret 2007 yaitu antara 0,56 – 1,63, pada bulan Agustus 2007 antara 0,36 – 1,69, dan pada bulan Maret 2008 antara 0,62 – 1,98. Berdasarkan kisaran tersebut maka keanekaragaman yang ada di perairan Estuari Sungai Porong secara umum untuk seluruh pengamatan setiap bulannya tergolong dalam klasifikasi perairan yang memiliki keanekaragaman rendah, hal tersebut disebabkan karena tingginya tekanan ekologis yang ada di perairan ini.

Nilai indeks keseragaman (E) pada pengamatan bulan Maret 2007 berkisar antara 0,04 – 0,29, pada bulan Agustus 2007 antara 0,02 – 0,08, dan pada bulan Maret 2008 antara 0,04 – 0,21. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis fitoplankton di perairan Estuari Sungai Brantas secara umum memiliki nilai keseragaman rendah. Hal ini disebabkan karena adanya dominansi yang tinggi oleh jenis tertentu.

Indeks dominansi yang terjadi pada bulan Maret 2007 berkisar antara 0,27 – 0,77, pada bulan Agustus 2007 berkisar antara 0,24 – 0,86, dan pada bulan Maret 2008 berkisar antara 0,19 – 0,57. Hal ini menunjukkan pada bulan Maret 2007 dan bulan Agustus 2007 memiliki nilai dominansi yang tinggi, sedangkan pada bulan Maret 2008 memiliki nilai dominansi yang lebih rendah. Dominansi jenis fitoplankton terjadi pada bulan Maret 2007 oleh genus Chaetoceros sp. dan pada bulan Agustus 2007 oleh genus Biddulphia sp. Pada bulan Maret 2008 genus Chaetoceros sp. masih mendominasi namun tidak sebanyak pada bulan Maret 2007.

B. Hubungan kelimpahan jenis fitoplankton dengan sebaran salinitas pada bulan Maret 2007

Keterkaitan antara kelimpahan fitoplankton dengan sebaran salinitas menggambarkan sebaran kelimpahan fitoplankton dari salinitas tinggi hingga salinitas rendah pada bulan Maret 2007. Pada Gambar 8.a.. menunjukkan bahwa jenis fitoplankton tertinggi yaitu Chaetoceros sp., dimana terjadi penurunan kelimpahan jenis Chaetoceros sp. Dari salinitas 28 – 10 ‰ pada stasiun 1 – 4. Lalu meningkat pada salinitas 6,2 ‰ pada stasiun 5 dan kembali menurun pada salinitas 9 ‰ pada stasiun 6. Untuk fitoplankton jenis Skeletonema sp. Memiliki nilai kelimpahan yang berfluktuasi seiring dengan menurunnya salinitas. Jenis

Peridinium sp memiliki nilai kelimpahan yang tinggi pada salinitas 28 ‰, semakin menurun salinitas, kelimpahan jenisnya akan semakin rendah. Pada Gambar 8.a. dan Gambar 8.b. dapat dilihat bahwa jenis-jenis fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae memiliki daya adaptasi dan toleransi yang tinggi pada kisaran salinitas tinggi. Untuk jenis fitoplankton dari kelas Chlorophyceae (Scenedesmus sp. dan Pediastrum sp.) dan kelas Cyanophyceae (Oscillatoria sp.).

a) b)

Gambar 8. Grafik hubungan antara kelimpahan jenis fitoplankton ; a) dengan Chaaetoceros sp. ; b) tanpa Chaetoceros sp. dengan gradien salinitas pada bulan Maret 2007

Gambar 9 menjelaskan persentase jenis fitoplankton pada setiap penurunan salinitas di setiap stasiun. Untuk nilai persentase dan kelimpahan jenis dapat dilihat pada lampiran 5. Dari Gambar 9 dapat dilihat bahwa jenis Chaetoceros sp. mendominasi pada setiap stasiunnya. Jenis Scenedesmus sp. memiliki persentase yang tinggi pada salinitas 10 ‰ (stasiun 4) sebesar 15,83 %, sedangkan Peridinium sp. memiliki persentase sebesar 8,45 % pada salinitas 28 ‰ (stasiun 1). 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 I II III IV V VI Stasiun K e li m p a h a n j e n is ( s e l/ l) Chaetoceros Coscinodiscus Skeletonema Prorocentrum Peridinium Pediastrum Scenedesmus Oscillatoria Others 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 I II III IV V VI Stasiun K e li m p a h a n j e n is ( s e l/ l) Coscinodiscus Skeletonema Prorocentrum Peridinium Pediastrum Scenedesmus Oscillatoria Others

Gambar 9. Grafik persentase jenis fitoplankton pada setiap stasiun dan rentang salinitas pada bulan Maret 2007

C. Keterkaitan kelimpahan fitoplankton dengan klorofil-a

Pada Gambar 10.a. menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara kelimpahan fitoplankton dengan klorofil-a pada bulan Maret 2007. Semakin tinggi kelimpahan fitoplankton, maka konsentrasi klorofil semakin rendah. Berdasarkan grafik hubungan tersebut diperoleh persamaan Y = -6 x 10-5 X + 19,298 ; R2 = 0,5341. Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,73 menunjukkan hubungan yang erat antara kelimpahan fitoplankton dengan klorofil-a.

a) b)

c)

Gambar 10. Grafik hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan klorofil-a pada bulan ; a) Maret 2007 ; b) Agustus 2007 ; c) Maret 2008

0% 20% 40% 60% 80% 100% I II III IV V VI Stasiun K e li m p a h a n j e n is ( s e l/ l) Others Oscillatoria Scenedesmus Pediastrum Peridinium Prorocentrum Skeletonema Coscinodiscus Chaetoceros y = -6E-05x + 19,298 R2 = 0,5341 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 100000 200000 300000 400000 Kelimpahan Fitoplankton (sel/l)

K lo ro fi l-a y = 6E-05x + 3,6552 R2 = 0,1186 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 10000 20000 30000 40000

Kelimpahan Fitoplankton (sel/l)

K lo ro fi l-a y = 8E-05x + 1,4851 R2 = 0,0644 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0 2000 4000 6000 8000

Kelimpahan Fitoplankton (sel/l)

K lo ro fi l-a