PENDIDIKAN KARAKTER DI PONDOK PESANTREN

“ANNURIYYAH” KALIWINING KECAMATAN

RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd

NIP. 19680911 199903 2 001

PENELITIAN INI DIBIAYAI DARI DIPA STAIN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

JEMBER

ii

Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren “Annuriyyah” Kaliwining,

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).

b. Bidang Ilmu : Manajemen Pendidikan

c. Kategori Penelitian : Field Research (Studi Lapangan)

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd

b. Jenis Kelamain : Perempuan

c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina Tk I /IV.b/ 19680911 199903 2 001

d. Jabatan Sekarang : Lektor Kepala

e. Jurusan : Tarbiyah

5. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan

6. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah).

a. Sumber dana dari : DIPA STAIN JEMBER

Jember , 29 Nopember 2013

Mengetahui,

iii

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang

telah melimpahkan rahmat, tauhid dan hidayah-Nya, sehingga penulisan hasil

laporan penelitian yang berjudul “Manajemen Pondok Pesantren Berbasis

Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren “Annuriyyah” Kiliwining Kecamatan

Rambipuji Kabupaten Jember dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam secara selektif bertujuan

untuk menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri yang diharapkan

dapat menjadi pemimpin umat dalam menuju keridhaan Allah SWT. Oleh karena

itu pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benar-benar ahli dalam

bidang agama dan ilmu pengethuan serta berakhlak mulia. Pondok pesantren juga

berfungsi sebagai agen implementasi pendidikan karakter secara efektif, terbukti

di pondok pesantren tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai agama saja,

melainkan juga diajarkan tentang nilai etika, nilai moral, nilai estetika dan nilai

seni yang membawa santri menjadi manusia yang berkepribadian sempurna.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi STAIN agar

mempertimbangkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang

tentunya memiliki ikatan moral dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang

lain baik yang di bawahnya maupun yang sederajat untuk menjalin kerjasama

atau saling memberikan masukan demi kebaikan dan kemajuan lembaga

pendidikan Islam.

Terselesainya laporan penelitian ini tidak terlepas adanya bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STAIN Jember Bapak Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., beserta

seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami atas

pelaksanaan penelitian ini.

2. Bapak KH. Moch. Nuru Sholeh selaku pengasuh pondok pesantren

“Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, yang

iv

4. Para ustadz dan ustadzah, para pengurus, para santri, dan seluruh warga

pondok pesantren “Annuriyyah” yang telah berkenan memberikan data-data

yang kami butuhkan.

5. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang

tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan fasilitasnya, kami mengucapkan terima kasih

yang sedalam-dalamnya dan kami berdo’a mudah-mudahan amal baiknya

diterima oleh Allah SWT. Amien.

Jember, 29 Nopember 2013

v

Pondok pesantren paling tidak memiliki tiga peran utama yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat. Kyai sebagai pengasuh pondok pesantren berperan sangat penting dalam meningkatkan mutu santri yang ada di pondok pesantren dengan berbekal manajemen, akan tercapai visi yang diharapkan oleh pengasuh. Pondok pesantren merupakan tempat yang paling efektif untuk implementasi pendidikan karakter, karena proses pembelajaran di pondok pesantren berjalan selama 24 jam, para santri selalu dalam pengawasan pengasuh, dan para ustadz dengan aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Selain itu para santri dibudayakan dan dikondisikan dengan lingkungan yang positif yang kegiatannya selalu bermanfaat untuk pengembangan potensi diri dan kepribadian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih mendalam tentang manajemen pondok pesantren berbasis pendidikan karakter. Fokus penelitian ini meliputi 4 hal : (1) perencanaan (planing)pondok pesantren berbasis pendidikan karakter, (2) pengorganisasian(organizing)pondok pesantren berbasis pendidikan karakter, (3) pelaksanaan (actuating) pondok pesantren berbasis pendidikan karakter, dan (4) pengawasan (controling)pondok pesantren berbasis pendidikan karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

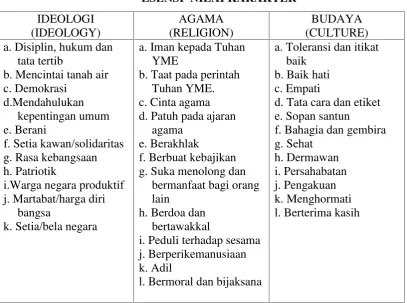

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan diskriptif kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dinalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu organisasi data dan reduksi data, penyajian data, dan verifkasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan (1) kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi (sumber dan metode), pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat, dan (2) konfirmabilitas, digunakan untuk melihat tingkat konfirmabilitas antara temuan yang diperoleh dengan data pendukungnya.

vi

“Annuriyyah” adalah dengan cara memberikan kewenangan sturktural yang independen pada setiap lembaga untuk mengorganisir lembaga masing-masing mulai dari aktivitas murni pondok pesantren, pembelajaran madrasah diniyah, sampai pembelajaran MTs dan MA, (3) pelaksanaan (actuating) manajemen pondok pesantren berbasis pendidikan karakter yang dilakukan pengasuh pondok pesantren “Annuriyyah” adalah dengan cara melaksanakan semuan program kegiatan yang telah direncanakan bersama, baik itu aktivitas keseharian pondok pesantren mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, aktivitas madrasah diniyah, aktivitas MTs dan MA, dan (4) pengawasan (controling)

manajemen pondok pesantren berbasis pendidikan karakter yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren “Annuriyyah” ini terdapat dalam 2 bentuk yaitu (1) bentuk pengawasan langsung dengan cara pimpinan selalu memantau langsung pelaksanaan aktivitas keseharian para santri, (2) bentuk penerapan kegiatan rapat bulanan, rapat 6 bulanan (satu semester) sekali, dan rapat ketika ada masalah yang mendesak untuk secepatnya diselesaikan.

vii

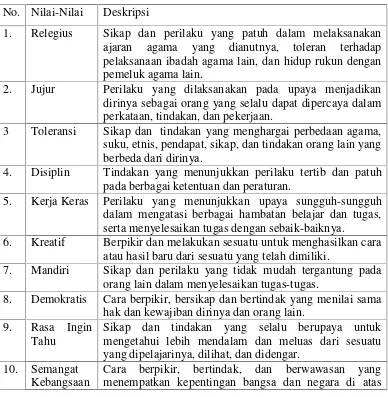

2.1 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 32

2.2 Unsur-Unsur Karakter Inti 34

2.3 Esensi Nilai Karakter 36

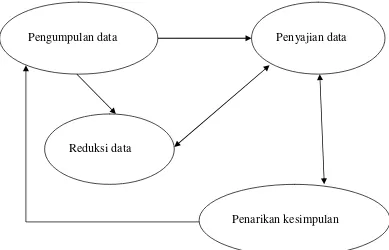

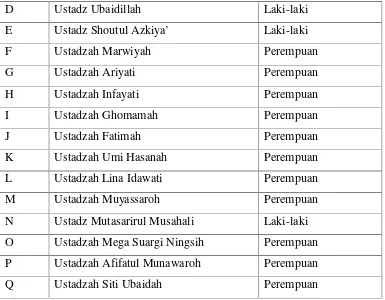

4.1 Keadaan Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren

“Annuriyyah”

51

4.2 Kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren

“Annuriyyah”

52

4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pondok Pesantren

“Annuriyyahh”

vii

GAMBAR URAIAN HALAMAN

x

HALAMAN JUDUL . ... i

LEMBAR PENGESAHAN ...………... ii

KATA PENGANTAR ... iii

ABSTRAK... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR ISI...………...... ix

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…...... 1

B. Fokus Penelitian………...... 3

C. Tujuan Penelitian ...………....... 4

D. Manfaat Penelitian …..... 5

E. Sistematika pembahasan ... 6

BAB II : KAJIAN TEORITIS A. Tinjauan Tentang Manajemen Pondok Pesantren a. Konsep Manajemen... 7

1. Pengetian Manajemen ... 7

2. Fungsi Manajemen ... 8

b. Konsep Pondok Pesantren ... 13

1. Pengertian Pondok Pesantren ... 13

2. Pengertian Manajemen Pondok Pesantren... 15

3. Tujuan dan Orientasi Pendidikan Pesantren ... 15

4. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren... 20

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Karakter a. Pengertian Pendidikan Karakter ... 24

xi BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan ... 39

B. Pendekatan Penelitian ... 39

C. Lokasi Penelitian ... 40

D. Subyek penelitian ... 40

E. Data dan Sumber Data ... 41

F. Teknik Pengumpulan data ... 42

G. Analisa Data ... 43

H. Pengecekan Keabsahan Data ... 45

I. Tahap-Tahap penelitian ... 46

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Gambaran Obyek Penelitian ... 48

B. Penyajian Data dan Analisis Data... 55

C. Pembahasan Temuan Penelitian ... 72

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 86

B. Saran-Saran ... 88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam Indonesia yang

keberadaannya sudah dikenal sejak abad 19 dan telah mengakar kuat di kalangan

masyarakat muslim Indonesia. Pondok pesantren termasuk pendidikan khas

Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta telah

teruji kemandiriannya sejak berdirinya sampai sekarang (Badri dan Munawiroh,

2007: 3).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam secara selektif bertujuan

menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri yang diharapkan dapat

menjadi pemimpin umat dalam menuju keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu

pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benar-benar ahli dalam bidang

agama dan ilmu pengethuan serta berakhlak mulia.

Untuk mencapai tujuan tersebut lembaga pesantren menerapkan

manajemen berbasis pendidikan karakter dalam arti penegelolaan lembaga pondok

pesantren memberdayakan dan melibatkan semua elemen yang ada di pesantren

untuk ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan proses pembelajaran untuk

mencapai tujuan. Aktornya tidak hanya Kyai dan para ustadz, melainkan semua

orang dewasa yang ada di lembaga pesantren, terutama Kyai dan Ibu Nyai yang

harus di dengarkan dawuhnya dan nasehatnya serta ditaati perintahnya.

Pondok pesantren juga berfungsi sebagai agen implementasi pendidikan

karakter secara efektif, terbukti di pondok pesantren tidak hanya diajarkan

tentang nilai-nilai agama saja, melainkan juga diajarkan tentang nilai etika, nilai

moral, nilai estetika dan nilai seni yang membawa santri menjadi manusia yang

berkepribadian sempurna. Lickona (1992) menekankan tiga komponen dalam

pendidikan karakter yaitu (1) moral knowingatau pengetahuan tentang moral, (2)

moral feeling atau perasaan tentang moral, dan (3) moral action atau perbuatan

mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Tiga nilai tersebut yang selalu

diajarkan dan ditekankan kepada para santri di pondok pesantren.

Selanjutnya Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya

pendidikan karakter, diantaranya: (1) banyaknya generasi muda saling melukai

karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) memberikan nilai-nilai

moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling

utama, (3) peran pesantren sebagai lembaga pendidikan agama semakin penting

ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua,

masyarakat, dan lembaga pendidikan sekolah, (4) masih adanya nilai-nilai moral

yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat,

dan tanggungjawab, (5) demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk untuk

pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan diri, untuk dan oleh

masyarakat, (6) tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Pesantren

mengajarkan pendidikan bebas nilai. Pesantren mengajarkan nilai-nilai melalui

desain ataupun tanpa desain, (7) komitmen pada pendidikan karakter penting

manakala kita mau dan terus menjadi ustadz atau guru yang baik, dan (8)

pendidikan karakter yang efektif membuat pesantren lebih beradap, peduli kepada

masyarakat, dan mengacu kepada performansi lembaga pesantren yang maju dan

berkembang serta bisa memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji bagi peserta didik, akan

menghasilkan out put yang berbobot. Tidak hanya pandai secara kognitif, tetapi

cerdas secara afektif. Kacung Marijan sepakat, maslah-masalah besar yang terjadi

di negeri ini tidak lepas dari masalah karakter. Karena itu dunia pendidikan harus

mampu menjadi motor penggerak untuk memberikan pendidikan karakter

terhadap peserta didik.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat

perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan

yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak

terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya

kepercayaan diri, dan lain-lain. Karena pendidikan karakter menurut Elkin dan

peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika/moral. Pendidikan karakter

mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan

bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat, dan bangsa.

Keberadaan pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Rambipuji

Jember, telah dipercaya masyarakat untuk membawa putra-putrinya menjadi

manusia yang sempurna, karena pondok pesantren ini tidak hanya mengajarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi mendidik santri menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa (imtaq) kepada Alloh SWT. Imtaq inilah yang

sekarang lagi gencar disebut sebagai pendidikan karakter, kata gus Ubaid putra

dari Bapak Kyai Moch. Nurus Sholeh pengasuh pondok “Annuriyyah” Kaliwining

Rambipuji Jember. Untuk pembinaan imtaq semua santri wajib sholat lima waktu

berjamaah, wajib mentaati semua tata tertib pondok pesantren, mentaati dan

menghormati guru/ustadz, dan bangun malam sekitar jam 03.00 untuk melakukan

sholat tahajud dan berdzikir kemudian diteruskan sholat shubuh berjamaah dan

mengaji Al-Quran (wawancara, senin, 20 Agustus 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk

mengkaji secara mendalam tentang pendidikan karakter di pondok pesantren

sebagai wujud tanggungjawab dari orang tua dan sosok intelektual akademis.

Untuk itu dianggap perlu dilakukannya penelitian dengan judul ”Manajemen

Pondok Peantren Berbasis Pendidikan Karakter” (Studi Kasus di Pondok

Pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

sebuah fokus penelitian tentang manajemen pondok pesantren berbasis

pendidikan karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Rambipuji

Jember. Kemudian fokus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan (planing) pondok pesantren berbasis pendidikan

karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan

2. Bagaimana pengorganisasian (organizing) pondok pesantren berbasis

pendidikan karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ?

3. Bagaimana pelaksanaan (actuating) pondok pesantren berbasis pendidikan

karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” KaliwiningKecamatan Rambipuji

Kabupaten Jember ?

4. Bagaimana pengawasan (controling) pondok pesantren berbasis pendidikan

karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji

Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hal

yang diperoleh setelah penelitian selesai (Arikunto, 2002: 53). Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang manajemen pondok pesantren

berbasis pendidikan karakter di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Kemudian tujuan rincinya untuk

mendeskrepsikan:

1. Perencanaan (planing) pondok pesantren berbasis pendidikan karakter di

pondok pesantren “Annuriyyah” KaliwiningKecamatan Rambipuji Kabupaten

Jember.

2. Pengorganisasian (organizing) pondok pesantren berbasis pendidikan karakter

di pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji

Kabupaten Jember.

3. Pelaksanaan (actuating) pondok pesantren berbasis pendidikan karakter di

pondok pesantren “Annuriyyah” KaliwiningKecamatan Rambipuji Kabupaten

Jember.

4. Pengawasan (controling) pondok pesantren berbasis pendidikan karakter di

pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis:

Menambah khazanah wawasan keilmuan tentang manajemen pondok

pesantren berbasis pendidikan karakter serta implementasinya dalam dunia

pendidikan Islam.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian serta

wawasan dalam mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki yang

berhubungan dengan masalah manajemen khususnya manajemen

pondok pesantren.

b. Bagi Lembaga pondok pesantren “Annuriyyah” Kaliwining, hasil

penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga khususnya

pengasuh dan para ustadz dan santri agar mereka menyadari betapa

pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan agama bagi santri.

Karena dengan pondasi pendidikan karakter dan pendidikan agama

yang kuat, anak akan mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa

dan agama yang penuh dengan tanggung jawab, amanah, jujur dan

bijaksana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan

bagi masyarakat untuk bisa memilihkan lembaga pendidikan yang

terbaik bagi putra-putrinya. Agar nantinya mereka menjadi manusia

yang berakhlak mulia dan berkepribadian baik serta bisa berguna bagi

agama, nusa dan bangsa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang penelitian

yang dikemukakan secara beraturan dari bab per bab dengan sistematis, dengan

secara global. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab, secara garis besarnya

adalah sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah,

fakus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua kerangka teoritik, yang berisi tentang (1) tinjauan tentang

manajemen pondok pesantren meliputi : (a) konsep manajemen meliputi

pengertian manajemen dan fungsi manajemen, dan (b) konsep pondok pesantren

meliputi pengertian pondok pesantren, tujuan dan orientasi pendidikan pesantren,

dan sistem pendidikan pesantren, dan (2) pendidikan karakter meliputi (a)

pengertian pendidikan karakter, (b) tujuan dan fungsi pendidikan karakter, (c)

langkah-langkah pembentukan pendidikan karakter, dan (d) macam-macam nilai

dalam pendidikan karakter.

Bab tiga metodologi penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian dan

rancangan penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data,

pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang penyajian

data yang (meliputi data umum latar belakang obyek, dan data khusus yang

berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian analisa data, dan makna penelitian.

Bab lima kesimpulan dan saran, pada bagian akhir disajikan kesimpulan

dari hasil penelitian dan kemudian diberikan saran-saran untuk perbaikan

manajemen pondok pesantren berbasis pendidikan karakter di pondok pesantren

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen Pondok Pesantren a. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manulang (1981) mengartikan manajemen sebagai seni dan ilmu

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengendalian

terhadap sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Stoner (1978) mendefinikan

manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan, pengarahan dan pengendalian terhadap usaha-usaha para

anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dale (1973) dengan mengutip beberapa pendapat, mengemukakan

bahwa manajemen adalah mengelola orang-orang, pengambilan keputusan,

dan proses mengorganisasi dan memakai sumber-sumber untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan. Dalam pendidikan, manjemen itu dapat

diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan yang

telah ditentukan sebelumnya. Aktivitas yang dimaksud terdiri dari

perncanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara

sistematis. Adapun sumber yang diperlukan meliputi tenaga manusia, biaya,

sarana prasarana, dan waktu yang tersedia.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

manajemen adalah suatu proses kegiatan yang mencakup perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan dalam

rangka mencapai tujuan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia

b. Fungsi Manajemen

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan perlu didukung dengan

manajemen yang baik. Burhanuddin (2002:6) mengemukakan bahwa

“manajemen memiliki kedudukan strategis dalam memberikan dukungan

penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam program peningkatan mutu

pendidikan di sekolah. Manajemen bekerja dalam proses pendayagunaan

segenap sumber daya yang tersedia di sekolah seoptimal mungkin demi

terselenggaranya program-program pendidikan secara efektif dan efisien.

Manajemen dilihat dari fungsinya berarti usaha pencapaian tujuan

dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Sedangkan menurut

Buford dan Bedein (1988: 5) mengatakan bahwa ada lima fungsi

manajemen dasar yaitu: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3)

penyusunan staf dan pengelolaan sumber daya manusia, (4) pengarahan dan

pemberian pengaruh, (5) pengendalian”. Adapun menurut Robbins (1989)

menyebutkan manajemen itu memiliki 4 fungsi yakni (1) perencanaan, (2)

pengorganisasian, (3) kepemimpinan, dan (4) pengendalian.

Dari beberapa fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan di atas

dapat dirumuskan bahwa fungsi dasar manajemen adalah (1) perencanaan,

(2) pengorganisasian, (3) pengarahan, dan (4) pengendalian.

Kepemimpinan, pemberian pengaruh atau motivasi dapat dimasukkan ke

dalam fungsi pengarahan. Sedangkan penyusunan staf dan pengelolaan

sumber daya manusia dapat dimasukkan ke dalam fungsi pengorganisasian.

1) Perencanaan(Planing)

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujun yang akan

dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan.

Handayaningngrat (1988) menyatakan bahwa “fungsi perencanaan meliputi

serangkaian keputusan yang berupa menentukan tujuan, kebijakan,

membuat program, menentukan metode yang akan dipakai dan prosedur

serta menyusun jadwal pelaksanaan”. Koonzi dan O’Donnell (1972)

berhubungan dengan memilih tujuan kebijakan, prosedur-prosedur,

program-program dan alternatif-alternatif yang ada.

Sedangkan Robbin (1988) mngemukakan perencanaan itu dpat

dikelompokkan berdasarkan luas jangkauannya perencanaan meliputi

perencanaan strategik dan operasional. Apabila menurut kerangka waktunya

meliputi jangka pendek dan jangka panjang, dan apabila berdasarkan

sifatnya terdaapat perencanaan spesifik dan direksional.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, berkenaan dengan bagaimana

kemampuan mengelola perencanaan seluruh aktivitas kegiatan pondok

pesantren berbasis pendidikan karakter, maka perencanaan mengandung

pokok-pokok sebagai berikut.

(a) Perencanaan selalu berorientasi masa depan maksudnya perencanaan

berusaha memprediksi bentuk dan sifat masa depan santri yang

diinginkan berdasarkan situasi dan kondisi masa lalu, sekarang dan

masa yang akan datang.

(b) Perencanaan merupakan sesuatu yang sengaja dilahirkan dan bukan

kebetulan, sehingga hasil dari pemikiran yang matang dan cerdas

bersumber dari hasil eksplorasi terhadap penyelenggaraan pendidikan

keterampilan sebelumnya.

(c) Perencanaan memerlukan tindakan dari orang-orang yang terlibat dalam

pengelolaan pendidikan pondok pesantren.

(d) Perencanaan harus bermakna, dalam arti bahwa usaha-usaha yang

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan diselenggarakan pendidikan

pondok pesantren.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) bahwa

keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh baik

buruknya perencanaan, (2) perencanaan harus dapat memandang atau

meramalkan kegiatan-kegiatan dimana yang akan datang secara obyektif,

(3) perencanaan harus diarahkan kepada tercapainya suatu tujuan,

sehingga bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kemungkinan besar

perencanaan harus memikirkan anggaran, kebijakan, prosedur, metode,

dan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Pengorganisasian(Organizing)

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk menentukan,

mengelompokkan dan pengaturan secara bersama dalam suatu kegiatan

untuk mencapai tujuan, menentukan orang-orang yang akan melakukan

aktivitas atau kegiatan, menyediakan alat yang akan digunakan dalam

melaksanakan aktivitas tersebut (Hasibuan, 1990). Sedangkan Juliatriasa

(1988) menyatakan bahwa “pengorganisasian adalah suatu usaha yang

ditempatkan agar suatu kelompok manusia yang bekerjasama dalam

mencapai tujuan dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan semula”.

Kemudian Winardi (1990) menerangkan bahwa “pengorganisasian adalah

suatu proses dimana suatu pekerjaan yang ada dibagi atas

komponen-komponen hasil-hasil yang diperoleh untu mencapai tujuan.

Menurut Heidjrachman (1990) pengorganisasian adalah kegiatan

untuk mencapai tujuan sekelompok orang, dilakukan dengan

membagi-bagi tugas, tanggungjawab, dan wewenang diantara mereka, penetapan

deprtemen-departemen serta menentukan hubungan-hubungan.

Adapun langkah-langkah manajemen dalam membentuk kegiatan

kegiatan pada proses pengorgnisasian meliputi: (1) sasaran, manajer harus

mengetahui tujuan organisasi, yang ingin dicapai, (2) menentukan

kegiatan-kegiatan, (3) mengelompokkan kegiatan-kegiatan, (4)

pendelegasian wewenang, (5) perincian peranan perorangan, (6) tipe

organisasi, dan (7) bagan organisasi.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

pengorganisasian adalag suatu usaha menstrukturkan atau menetapkan

kerjasama diatara orang-orng dalam kelompok, yang meliputi, menetapkan

tugas, wewenang, tanggungjawab serta hubungan masing-masing.

3) Pelaksanaan(Actuating)

Siagian (1981) menyatakan penggerakan/pelaksanaan adalah

para bawahan sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas dalam rangka

mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana. Dalam melaksanakan

fungsi penggerakan ini, maka peranan pemimpin sangat penting karena

penggerakan lebih banyak berhubungan dengan manusia sebagi subyek

kegiatan, sehingga betapapun modern peralatan yang digunakan jika tanpa

dukungan manusia tidk akan mempunyai arti apa-apa. Sementara manusia

sendiri adalah makhluk hidup yang mempunyai harga diri, perasaan,

tujuan dan karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian maka pimpinan

harus memahami faktor-faktor manusia dan perilaku manusia. Berbagai

teori yang membahas human behavior menyatakan bahwa setiap orang

pada dasarnya merasa memiliki tanggungjawab, potensi mau bekerja dan

mau dipimpin. Dari konsep ini maka Elton Mayo dengan teori Human

Science yang dikutip oleh hasibuan (1986) menyimpulkan bahwa: (1)

maslah manusia hanya dapat diselesaikan secara manusiawi, (2) Morle

(semangat kerja) lebih besar peranan dan pengaruhnya terhadap

produktivitas para kerja. Morale adalah suatu keadaan yang berhubungan

erat dengn kondisi mental, (3) perlakuan yang wajar/baik terhadap para

pekerja lebih besar pengaruhnya terhadap produktivitas dari pada upah

yang besar, seklipun upah juga merupakan hal yang penting.

Terry (1988) mengemukakan actuating adalah usaha menggerakkan

anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan

berusaha mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran

anggota perusahaan tersebut karenna para anggota itu ingin mencapai

sasaran tersebut. Penekanan definisi tersebut tepat digunakan untuk

menggerakkan bawahan dalam memberikan bimbingan, instruksi, nasehat,

koreksi jika diperlukan an memberikan insentif atau perangsang atas

jasa-jasanya dalam perusahaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dalam pondok

pesantren, maka kewajiban pengasuh pondok pesntren untuk memberikan

pengarahan dan motivasi dengan pendekatan manusiawi agar tujuan

faktor kepemimpinan pengasuh pondok pesantren mempunyai peranan

sentral dalam meningkatkan semangat personel pondok pesantren.

4) Pengawasan(Controling)

Pengawasan sering juga disebut dengan pengendalian yaitu proses

pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan

rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Salah satu

fungsi pengendalian adalah mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang

dilakukan dapat diarahkan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Proses pengendalian terdiri atas tiga langkah universal yaitu (1)

mengukur perbuatan, (2) membandingkan perbuatan, (3) memperbaiki

penyimpangan dengan tindakan pembetulan. Dengan demikian maka

pengendalian melakukan kegiatan erat sekali dengan fungsi perencanaan,

pengorganisasian, dan penggerkan. Pengendalian sangat menentukan baik

buruknya pelaksanaan suatu rencana. Koontz (1984) menyatakan

“pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan

bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat

tercapai”. Tujuan pengendalian adalah agar proses pelaksanaan dilakukan

sesuai dengan ketentuan rencana dan melakukan sesuai dengan ketentuan

rencana dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dalam

pelaksanaannya, sehingga tujuan yang dicapai sesuai dengan

perencanaannya.

Seorang manajer dapat melakukan pengendalian dengan, jika

mengetahui proses pengendalian. Hasibuan (1990) menyatakan dengan

baik, jika mengetahui proses pengendalian. Hasibuan (1990) menyatakan

bahwa proses pengendalian dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut: (1) menentukan standar-standar atau dasar untuk

melakukan kontrol, (2) mengukur pelakasanaan kerja, dan (3) melakukan

tindakan-tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan (deviasi) agar

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Berkaitan dengan pengawasan pondok pesantren dapat dilakukan

yang terlibat dalam pengelolaan pondok pesantren serta berbagai upaya

menggerakkannya, sehingga tujuan yang ingin dicapi dapat berhasil

dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemampuan

pengasuh pondok pesantren dalam pengendalian ini adalah untuk proses

pengukuran kinerja, memperbaiki penyimpngan dengan tindakan

pembetulan. Sehingga diperlukan kemampuan pengasuh pondok

pesantren. Bagaimana kemampuan pengasuh pondok pesantren dalam

merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakkan karena hal ini

berkaitan erat dengan kegiatan pengendalian/evaluasi terhadap setiap

program yang telah ditetapkan.

Pengawasan di pondok pesantren berfungsi sebagai supervisi dan

evaluasi yang erat kaitannya dengan perencanaan masa yang akan datang,

sesuai dengan pencapaian yang diperoleh sebelumnya. Hal-hal yang

diasumsikan sebagai penghambat harus segera ditanggulangi,

diminimalisir atau dihilangkan. Sedangkan hal-hal yang progresif untuk

pengembangan pondok pesantren dipertahankan dan bahkan ditingkatkan

dibisa mungkin.

2. Konsep Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren secara terminologi dimaknai sebagai lembaga

pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya

pendidikan dan pengajara tersebut diimplementasikan dengan cara

non klasikal. Di mana seorang kyai mengajar santri berdasarkan

kitab-kitab yang berbahasa arab dari ulama’-ulama’ besar sejak abad

pertengahan, sedangkan para santri tinggal dalam asrama pesantren.

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai

lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran

agama dan sosial keagamaan. Dengan sifat yang lentur sejak awal

kehadirannya, pesantren ternyata mampu mengadaptasikan diri serta

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama

Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai

pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari (Mastuhu: 1994).

Pondok pesantren merupakan pendidikan khas Indonesia

yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta telah

teruji kemandiriannya sejak berdirinya samapi sekarang (Badri dan

Munawiroh: 2007). Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam

dipimpin dan dikelola langsung oleh kyai yang memiliki visi dan

penentu arah kebijakan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan

pencapaian yang hendak dihasilkan proses pembelajaran dan

pencapaian yang hendak dihasilkan oleh santri-santri sebagai peserta

didik.

Pondok pesantren merupakan sebuah sisten pendidikan Islam

yang unik dan khas Indonesia. Ia memiliki karakteristik tersendiri

dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu lembaga

pendidikan Islam, pondok pesantren dari sudut historis kultural dapat

dikatakan sebagai trainning center yang otomatis menjadi cultural

cneter Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat,

setidak-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri tidak dapat diabaikan

(Jamaluddin dan Abdullah: 1999).

Pondok pesantren, sebagaimana disebutkan dalam UU RI.

Nomor 20 Tahun 2003 merupakan bagian dari pendidikan agama.

Karena itu wewenang pokok dalam pengembangan dan pembinaan

pondok pesantren berada pada Departemen Agama. Sementara itu

pemerintah daerah bertugas mendukung atas terselenggaranya

pendidikan keagamaan dalam rangka pemantapan sistem pendidikan

nasional (Wahid dan Nur Hidayat: 2001).

Untuk itu pondok pesantren adalah merupakan sebuah institusi

pendidikan yang melekat dalam perjalanan kehidupan bangsa

pernah mencita-citakan model pesantren ini sebagai sistem pendidikan

nasional. Menurutnya ini merupakan hasil kreasi budaya bangsa yang

tak ternilai harganya yang patut dipertahankan dan dikembangkan.

2. Pengertian Manajemen Pondok Pesantren

Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang mencakup

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dengan

menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya non

i.manusia penting lainnya.

Sedangkan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan

tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan

ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama

Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

manajemen pondok pesantren adalah suatu proses kegiatan yang

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan yang dilakukan di lembaga pendidikan tradisional

Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran

agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam

sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

3. Tujuan dan Orientasi Pendidikan Pesantren 1) Tujuan Pesantren

Secara umum tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah

menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim dalam arti

kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.,

berakhlak mulia, menjadi pelayan masyarakat sebagaimana

kepribadian nabi Muhammad SAW., mampu berdiri sendiri, bebas

dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau

menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah

kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang

ingin dituju oleh pondok pesantren adalah kepribadian muslim

(Mansur, 2004:35-36).

Pendidikan pesantren sebagai sebuah media pembelajaran

bagi kondisi bangsa Indonesia yang semakin kehilangan

moralitasnya sebagai bangsa berbudaya dan berakhlak dalam

banyak sorortan media massa mengungkapan krisisi moral yang

ditimbulkan oleh para pelajar diakibatkan gagalnya proses

pendidikan yang diemban oleh lembaga-lembaga pendidikan

umum. Minimnya pengetahuan tentang agama menjadi salah satu

faktor dari memicunya aksi-aksi kekerasan, brutalitas, kenakalan

remaja, penjbretan yang dilakukan pelajar dan sebagainya.

Pesantren merupakan penggodokan kader-kader ulama yang

mampu menjadi media transformasi dalam mengatasi problematika

sosial, membentuk insan yang bertaqwa dan beriman kepada Allah

SWT. Peran ulama menjadi sangat strategis dalam ikut serta

mengusung cita-cita pendidikan nasional yang menjadi ciri khas

bangsa Indonesia yaitu terciptanya manusia seutuhnya. Dalam

konteks Al-Hayatu Al-Islamiyah (kehidupan Islam), para ulama

berusaha keras berijtihad untuk memecahkan segenap problem

kehidupan masyarakat yang terus berkembang (Yusanto: 1998).

Menurut Mastuhu, ada 8 prinsip yang berlaku pada

pendidikan di pesantren. Kedelapan prinsip itu menggambarkan

kira-kira 8 ciri utama tujuan pendidikan pesantren, antara lain:

(1) Memiliki kebijakan menurut ajaran Islam

(2) Memiliki kebebasan yang terpimpin

(3) Berkemampuan mengatur diri sendiri

(4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi

(5) Menghormati orang tua dan guru

(6) Cinta kepada ilmu

(8) Kesederhanaan (Tafsir: 2010).

Pondok pesantren memiliki keduduka dan peranan yang

sangat penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia

mendatang. Sejarah menunjukkan banyaknya tokoh nasional

bahkan internasional yang lahir dari lingkungan pesantren. Hal ini

membuktikan bahwa pesantren mempunyai kekuatan dan

kemampuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas,

memiliki pengetahuan luas, berpikir maju, wawasan kebangsaan,

yang dibingkai oleh iman dn taqwa kepada Allah SWT.

Tujuan pendidikan pesantren diharapkan mempunyai dua

paradigma yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari pondok

pesantren itu sendiri. Pertama, tujuan pesantren menciptakan dan

mengembangkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia,

mandiri, dan menegakkan Islam. Kedua, ikut serta mencerdaskan

bangsa, memiliki keterampilan dan berkembang di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi.

2) Orientasi Pendidikan Pesantren Masa Depan

Selama dua dasawarsa kebelakang pendidikan pesantren

hanya menghasilkan jumlah santri yang menjadi ulama. Sementara

itu juga kebutuhan akan profesionalitas dalam bidang ilmu

pengetahuan akan profesionalitas dalam bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi masih belum ada. Kebutuhan dunia pasar menjadi

faktor penting dalam meningkatkan kemajuan pendidikan pesantren

sehingga orientasi pondok pesantren tidak tidak hanya

memproduksi ulama, tapi juga menciptakan tenaga-tenaga yang

terampil, profesional dan mempunyai keterampilan khusus

dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disitulah akhirnya pendidikan pesantren dapat dilihat

ketinggian moralitas agama dari pada moralitas yang lain. Tujuan

dan orientasi seperti itu timbul dan disebabkan karena landasan

utama pendidikan pesantren adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah.

Sebenarnya pesan wahyu tidak hanya menyerukan pada pencarian

kehidupan ukhrawi, tapi manusia juga diperintahkan mencari

kehidupan duniawi. Dari beberapa ayat Al-Qur’an dijelaskan

tentang ilmu-ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan.Dari para

pemikir dan ilmuan barat banyak sekali terinspirasi melalui

ayat-ayat Al-Qur’an dalam menciptakan penemuan baru teori dan

konsep.

Sekalipun begitu seperti yang dikutip Zuly Qodir (2003)

dalam bukunya beliau mengatakan “Pendidikan di pesantren juga

mengembangkan kualitas intelektual, etos kerja disamping kualitas

moral yang tinggi dan pengabdian atau dalam istilah Al-Qur’an

Karenanya pendidikan di pesantren selain untuk mencapai ridho

Allah juga untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut

diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan,

prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada

kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu,

ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan

memunculkan tuntunan baru dalam aspek kehidupan baru termasuk

dalam sistem pendidikan.

Seirama dengan tuntutan perubahan yang terus

menggelinding dewasa ini maka salah satu tuntutan yang kemudian

memperoleh momentumnya yang tepat ialah ditetapkannya UU No.

22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai salah satu wujud

pemberian peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus

UU No. 22 Tahun 1999 ini mempengaruhi pada perubahan

sistem pemerintahan sentralistik menuju pada sistem desentralistik

yang memberikan wewenang penuh pada sistem pemerintah daerah

dalam mengambil setiap keb luasijakan. Tingkat prestasi

pendidikan di tiap daerah yang menjadaji sorotan masyarakat luas

sangat berbeda sekali, sehingga berpengaruh pada penyelenggaraan

dan pengelolaan lembaga pendidikan baik dari segi kualitas,

kuantitas, sarana dan prasarana maupun dana pendidikan yang

nantinya akan mengalami persaingan bebas antar daerah. Akhirnya

dana pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah

dilimpahkan pada pemerintah daerah bahkan masyarakat.

Bagi seorang muslim, seperti yang dikutip Fachry Ali dari

Nurcholis (1992) mengatakan “Modernisasi merupakan suatu

keharusan mutlak, sebab modernisasi dalam pengertian yang

sedemikian itu berarti bekerja dan berpikir menurut aturan-aturan

hukum alam. Menjadi modern berarti mengembangkan

kemampuan berpikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif

dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal”. Pernyataan

demikian tampaknya bukan tanpa dasar beberapa ayat di dalam

Al-Qur’an memberi panduan kehidupan.

Modernisasi pendidikan Islam khususnya pesantren

merupakan salah satu keharusan dalam merespon ketertinggalan

umat Islam yang diakibatkan oleh teknologisasi di segala bidang.

Teknologisasi ini mulai merambah dan merusak keseimbangan

ekosistem agama, sosial dan budaya. Maka diperlukan antisipasi

terhadap pengaruh-pengarruh negatif teknologisasi yang

mengakibatkan rusaknya moral bangsa Indonesia. Pengusungan

Islam sebagai rahmatan lil alamain sebagai filter terhadap setiap

perubahan-perubahan.

Timbulnya kritik terhadap tradisi ilmu pengetahuan Islam di

ditingkat atas, tapi juga munculnya realitas baru dalam masyarakat

yang merupakan akibat meluasnya kegiatan pesantren. Pendidikan

pesantren mengalami peningkatan. Pada mulanya pesantren tidak

mengenal sistem klasikal dan hanya mengajarkan kitab-kitab klasik

“kitab kuning” kini sudah mengenal madrasah (Tebba: 2002).

Perubahan jaman menuntut adanya pembaharuan sistem

pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

mengubah pola pikir manusia untuk mengikuti kemajuan tersebut.

Maka pesantren dituntut untuk bisa menyediakan lembaga

pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun visi

dan misi pesantren tetap untuk mencetak intelektual muslim yang

berbudi pekerti luhur harus dikedepankan. Sehingga pesantren

yang telah lama menjadi pendidikan tetap eksis karena tidak

ditinggalkan masyarakat pengguna jasa pendidikan (Rahman, 2001:

199).

d. Sistem Pendidikan Pesantren

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur dan

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas untuk

melaksanakan suatu maksud tertentu. Dalam hal ini sistem pendidikan

pesantren merupakan seperangkat alat yang secara teratur saling

berkaitan antara elemen pesantren (asrama, masjid, santri, kitab dan

Kyai) dalam melaksanakan pendidikan yang saling bekerjasama

membangun common working yang baik demi kemajuan lembaga.

Sistem pesantren disini sangat penting menjadi satu kesatuan yang

utuh dalam tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan dalam

membentuk kepribadian luhur dan berintelektual.

Komponen-komponen pendidikan menjadi sangat penting

dalam setiap pengelolaan sebuah institusi yang membentuk satu

kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan. Dalam pesantren masa

sebuah lembaga pesantren dan tidak lagi memegang otoritas sebagai

pengambil kebijakan dalam menentukan arah tujuan pesantren, tetapi

menjadi sebuah tanggung jawab bersama komponen-komponen

pendidikan.

Mulai dekade 1970-an telah terjadi perubahan yang cukup

besar pada keberadaan pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan.

Pesantren sebagai sebuah bentuk sistem tradisional mulai berubah.

Pesantren sebelumnya dikenal sebagai bentuk sistem perseolahan (ala

Belanda yang dimodifikasi dalam bentuk islamisme) yaitu sistem

madrasah (ibtidaiya, tsanawiyah, Aliyah, dan semacamnya bahkan

pesantren modern mulai mendirikan perguruan tinggi. Seperti yang

disinyalir oleh Mansur (2004) yang mengatakan bahwa “Memang

adanya sistem persekolahan dilingkungan pesantren tidak dengan serta

merta menggusur sistem kelas bandongan yang selama ini dikenal”,

kitab-kitab klasik masih tetap diajarkan oleh pimpinan pesantren.

Pengajian kelas bandongan ini biasanya dismapaikan setelah shalat

rawatib tetapi karena jumlah komunitas santri dipesantren semakin

besar maka penyampaian pengajian kitab bersifat massal dengan tidak

meninggalkan model sorogan, dimana santri mengajukan bab-bab

tertentu dalam kitab untuk dibaca didepan kyai.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, sejarah

perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran

yang bersifat non klasikal yaitu sistem pendidikan dengan metode

pengajaran wetonan dan sorogan. Di Jawa Barat, metode tersebut

diistilahkan dengan “bendungan” sedangkan di Sumatra digunakan

istilah “halaqah” (Hasbullah: 2001).

Selain wetonan dan sorogan sistem pendidikan pesantren juga

menggunakan metode pengajaran (1) metode musyawarah (bahtsul

masa’il), (2) metode pengajian pasaran, (3) metode hafalan

1) Metode Wetonan (halaqah)

Metode yang di dalamnya terdapat seorang Kyai yang

membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya

membawa kitab yang sama lalu santri mendengarkan dan menyimak

bacaan kyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar

mengaji secara kolektif dan metode pengajatan kelompok seperti

memberikan sebuah konstruksi pemikiran dalam mengembangkan

keilmuan yang lebih komprehensip. Dalam metode ini memberikan

kebebasan pada para santri untu bertanya, kritikan ataupun tanggapan

tentang isi dari materi yang diberikan seorang kyai sehingga

kesalahan-kesalahn dalam mengaji sesuatu dapat diminimalisir dengan

beberapa pandangan kyai ataupun santri.

2) Metode Sorogan

Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar

individual dan metode ini menekankan pada keaktifan belajar seorang

santri dalam pencarian ilmu pengetahuan yang ingin diketahui dengan

cara menyajikan kitab-kitab kepada kyai untuk dikaji.

Seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman Masud dalam

Nawawi (2004) “Seorang guru yang demokratis”. Anekdot yang

dikemukakan tentang diskusi dengan muridnya menunjukkan bahwa

dia memberi kesempatan kepada muridnya untuk mengungkapkan

pendapat yang berbeda. Tidak seperti pendidikan otoritatif yang

teacher center, Nawawi percaya pada potensi aktif dan keikhlasan

individual.

3) Metode Musyawarah (Bahtsul Masa’il)

Metode musyawarah merupakan metode pembelajaran yang

mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa santri dengan

jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung oelh kyai

atau ustadz atau mungkin oleh santri senior yang membahas atau

mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam

pendapatnya. Dengan demikian metode ini lebih menitik beratkan

pada kemampuan seseorang di dalam menganalisis dan memecahkan

suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kita

tertentu. Musyawarah dilakukan juga untuk membahas materi-materi

tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya

(Rahman: 1992).

4) Metode Pengajian Pasaran

Metode pengajian pasaran adalah kegiatan belajar para santri

melalui pengkajian materi (kitab) tertentu pada seorang kyai yang

dilakukan oleh sekelompok santri dalam kegiatan yang terus menerus

selama tenggang waktu tertentu. Umumnya dilakukan pada bulan

ramadhan selama setengah bulan, dua puluh hari atau terkadang satu

bulan penuh tergantung pada besarnya kitab yang di kaji. Pengajian

pasaran ini dahulu banyak dilakukan di pesantren tua di Jawa, dan

dilakukan oleh Kya-Kyai senior dibidangnya. Titik beratnya pada

pembecaan bukan pada pemahaman sebagaimana metode bandongan.

Kebanyakan pesertanya justru para ustadz atau para kyai yang datang

dari tempat-tempat lain yang sengaja datang untuk mengikuti

pengajian tersebut. Dengan kata lain pengajian ini lebih banyak untuk

mengambil berkah atau ijazah dari kyai-kyai yang dianggap senior

(Rahman: 1992).

5) Metode Hafalan (Muhafadhah)

Metode hafalan adalah kegiatan belaajar santri dengan

menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan

kyai. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam

jangka tertentu. Materi pembelajaran dengan metode hafalan

umumnya berkenaan dengan Al-qur’an, sharaf dan nahwu. Dalam

pembelajaran metode ini seorang santri di beri tugas oleh kyai untuk

menghafal suatu bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu kitab

6) Metode Demontrasi (Praktek Ibadah)

Metode demontrasi adalah cara pembelajaran yang dilakukan

dengan memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan

ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Dengan mengikuti petunjuk dari para kyai atau ustadz.

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Karakter a. Pengertian Pendidikan Karakter

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Poerwodarminto,

karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti

yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter juga bisa

diartikan sebagai tabi’at yaitu perangai atau perbuatan yang selalu

dilakukan atau disebut kebiasaan. Karakter juga diartikan sebagai

watak, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran

dan tingkahlaku atau kepribadian.

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (1991) adalah

pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui

pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata

seseorang, yaitu tingkahlaku yang baik, jujur bertanggung jawab,

menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Sedangkan

menurut Elkind dan Sweet (2004) pendidikan karakter adalah upaya

yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti

atas nilai-nilai etis/susila.

Menurut T. Ramli (2003) dalam http://www.mtsnslawi.

sch.id/2011/01/konsep-pendidikan-karakter.html, pendidikan karakter

memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya

menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang

baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga

negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum

masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan

karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan

nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya

bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi

muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber

dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan

karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari

nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai-nilai

karakter dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya

(alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih

sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang

menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi,

cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa

karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan

perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan,

berani, tekun, disiplin, visioner, adil dan punya integritas. Pendidikan

karakter di pondok pesantren harus berpijak kepada nilai-nilai dasar

karakter dan nilai-nilai dasar agama Islam, yang selanjutnya

dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (

yang bersifat absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan,

kondisi, dan lingkungan pondok pesantren itu sendiri).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter

peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini

mencakup ketedanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal

terkait lainnya.

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik

(cogntion) menghargai pentingnya nilai karakter (valuing). Karena

mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk

berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu.

Misalnya saja ketika seseorang berbuat jujur, hal itu dilakukannya

karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan karena keinginannya yang

tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Oleh sebab itu

pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (domain affection

atau emosi).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman niali-nilai

karakter kepada warga sekolah/pondok pesantren yang meliputi

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di pondok

pesantren, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan,

termasuk komponen-komponen pendidikan pondok pesantren itu

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian,

penanganan atau pengelalolaan mata pelajaran, manajemen pondok

pesantren, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan pondok pesantren,

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh

warga pondok pesantren.

Menurut Bannet (1991) sekolah/pondok pesantren mempunyai

peran yang amat penting dalam pendidikan karakter anak, karena

anak-anak menghabiskan waktu cukup banyak bahkan semua waktunya

berada di pondok pesantren, dan apa yang terekam dalam memori

anak-anak di pesantren akan mempengaruhi kepribadian anak-anak ketika dewasa

kelak. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu

yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitif), perasaan (feeling) dan

tindakan (action). Menurut Lickona, tanpa ketiga aspek tersebut, maka

pendidikan karakater tidak akan efektif, sejalan apa yang disampaiakan

oleh Suyanto (2010) pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan

pendidikan nasional pasal I UU RI, Sisdiknas Tahun 2003 menyatakan

potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan

akhlak mulia. Amana UU Sisdiknas tersebut dimaksudkan agar

pendidikan tidak hanya membentuk manusia Indonesia yang cerdas

saja, namun juga berkepribadian atau berkarakter yang baik, sehingga

nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan

karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

Pendidikan saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan di

kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting

dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena turut

menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang

berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini

merupakan masa “emas” namun “kritis” bagi pembentukan karakter

seseorang. Untuk itu tepat sekali jika pendidikan karakter menjadi

program prioritas Kemindiknas tahun 2010-2014, yang dituangkan

dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan

karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,

pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk,

memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Selanjutnya pendidikan karakter pada intinya bertujuan

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,

bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang

dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya

dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan

Pancasila.

Adapun fungsi dari pendidikan karakter adalah (1)

menegembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan

yang multikultural, (3) meningkatkan peradaban bangsa yang

kompetitif dalam pergaulan dunia.

c. Langkah-Langkah Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter santri, dapat dilakukan melalui

memasukkan konsep karakter pada setiap kegiatan proses

pembelajaran.Selain itu juga dilakukan melalui pembuatan

slogan-slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala

tingkahlaku masyarakat di pondok pesantren. Dan juga dapat dilakukan

melalui pemantauan perilaku santri secara kontinu, dan pemantauan ini

akan lebih mudah dilakukan apabila santri berada di pondok pesantren.

Memasukkan konsep karakter pada setiap kegiatan proses

pembelajaran, biasa dilakukan dengan cara antara lain:

a) Menanamkan nilai kebaikan kepada anak atau santri (knowing the

good). Menanamkan konsep diri pada santri setiap akan memasuki

pelajaran. Baik itu dalam bentuk janji tentang karakter, maupun

pemahaman tentang makna pada karakter yang akan disampaikan.

b) Menggunakan cara yang membuat anak memiliki alasan atau

keinginan untuk berbuat baik (desiring the good). Memberikan

beberapa contoh i dalam perilaku melalui cerita dengan tokoh-tokoh

yang mudah difahami oleh santri.

c) Mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik (loving the good).

Agar santri mengembangkan karakter yang baik, maka ada

penghargaan bagi santri yang membiasakan melakukan kebaikan.

Demikian pula bagi santri yang melakukan pelanggaran, supaya

diberi hukuman yang mendidik.

d) Melakukan perbuatan baik (acting the good). Karakter yang sudah

mulai dibangun melalui konsep diaplikasikan dalam proses

pembelajaran selama di pondok pesantren. Selama itu, juga

memantau perkembangan santri dalam praktek pembangunan

sebagai model. Kyai dan para ustadz akan banyak dilihat oleh santri.

Apa yang dilakukan oleh Kyai dan para ustadz akan di anggap benar

oleh santri. Untuk itulah, Kyai dan para ustadz harus mampu

memberikan contoh yang baik dan positif.

Penanaman nilai-nilai ini, baik nilai relegi, nilai moral, nilai

sosial, dan lain-lain ini dilakukan dengan cara pendampingan ustadz.

Selain sebagai model perilaku sehari-hari dalam bentuk perilaku yang

bisa diteladani, Kyai dan ustadz juga melakukan pemantauan secara

berkelanjutan terhadap perkembangan moral santri. Kyai dan ustadz

juga bisa membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua santri

tentang perilaku santri di rumah. Semua itu untuk menyiapkan

santri-santri dalam rangka mengokohkan konsep moral pada diri mereka.

d. Macam-Macam Nilai Dalam Pendidikan karakter

Menurut Doni Koesoema (2010:208) ada beberapa kriteria nilai

yang bisa menjadi bagian dalam kerangka pendidikan karakter yang

dilaksanakan di pondok pesantren. Nilai-nilai ini diambil sebagai garis

besarnya saja, sifatnya terbuka, masih bisa ditambahkan dengan

nilai-nilai yang relevan dengan situasi kelembagaan pendidikan tempat setiap

individu bekerja. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a) Nilai Keutamaan. Manusia memiliki keutamaan kalau ia menghayati

dan melaksanakan tindakan-tindakan yang utama, yang membawa

kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain dalam konteks Yunani

kuno, misalnya nilai keutamaan ini tampil dalam kekuatan fisik dan

moral. Kekuatan fisik di sini berarti ekselensi, kekuatan, keuletan,

dan kemurahan hati. Kekuatan moral berarti berani mengambil

resiko atas pilihan hidup, konsisten, dan setia.

b) Nilai Keindahan. Pada masa lalu nilai keindahan ini ditafsirkan

terutama pada keindahan fisik, berupa hasil karya seni, patung,

lebih tinggi menyentuh dimensi interioritas manusia itu sendiri yang

menjadi penentu kualitas dirinya sebagai manusia.

c) Nilai Kerja. Jika ingin berbuat adil, manusia harus bekerja. Inilah

prinsip dasar keutamaan Hesiodian. Penghargaan atas nilai kerja

inilah yang menentukan kualitas diri seseorang individu. Menjadi

manusia utama adalah menjadi manusia yang bekerja. Untuk itu

butuh kesabaran, ketekunan, dan jerih payah. Jika lembaga

pendidikan kia tidak menanamkan nilai kerja ini, individu yang

terlibat di dalamnya tidak akan dpat mengembangkan karakter

dengan baik.

d) Nilai Cinta Tanah Air (patriotisme). Pemahaman dan penghayatan

nilai ini banyak bersumber dari gagasan keutamaan yang

diungkapkan oleh Tirteo (1995: 180) “Ideal kepahlawanan homerian

tentang arete telah berubah menjadi cita-cita cinta tanah air, dan sang

penyair menyerambahi semangat ini dalam diri seluruh warga

negara. Apa yang ingin ia ciptakan adalah sebuah rakyat, sebuah

negara yang setiap warganya adalah pahlawan yang setia untuk

membela negaranya sampai titik darah yang terakhir.

e) Nilai Demokrasi. Nilai demokrasi ini mewarisi pendidikan karakter

ala Atenean. Kebebsab berpikir dan menyampaikan pendapat. Nilai

ini merupakan harga mati bagi sebuah masyarakat yang demokratis.

f) Nilai Kesatuan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara di

Indonesia, nilai kesatuan ini menjadi dasar pendirian negara ini, yang

tertulis dalam sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia.

g) Menghidupi Nilai Moral. Nilai inilah yang oleh Socrates di acu

sebagai sebuah panggilan untuk merawat jiwa, Jiwa inilah yang

menentukan apakah seseorang itu sebgai individu merupakan pribadi

yang baik atau tidak.

h) Nilai-Nilai Kemanusiaan. Apa yang membuat manusia

sungguh-sungguh manusiawi itu merupakan bagian dari keprihatinan setiap