BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diabetes Mellitus

2.1.1 Defenisi Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai oleh

hiperglikemia yang dihasilkan dari cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau

keduanya. Hiperglikemia kronis pada pasien diabetes berhubungan dengan

kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama

mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. DM disebabkan oleh interaksi

yang kompleks antara genetika, faktor lingkungan, dan pilihan gaya hidup

(ADA,2014).

2.1.2 Klasifikasi Diabetes Mellitus

Menurut American Diabetes Association, DM diklasifikasikan menjadi

empat jenis, yaitu:

a. Diabetes Mellitus tipe 1

DM tipe 1 sering dikatakan sebagai diabetes “Juvenile onset” atau “Insulin dependent” atau “Ketosis prone”. Istilah “juvenile onset” sendiri diberikan karena onset DM tipe 1 dapat terjadi mulai dari usia 4 tahun dan memuncak pada usia

11-13 tahun, selain itu dapat juga terjadi pada akhir usia 30 atau menjelang 40.

Karakteristik dari DM tipe 1 adalah insulin yang beredar di sirkulasi sangat

rendah, kadar glukagon plasma yang meningkat, dan sel beta pankreas gagal

berespons terhadap stimulus yang meningkatkan sekresi insulin (Husain, 2010).

b. Diabetes Mellitus tipe 2

DM tipe 2 merupakan bentuk DM yang lebih ringan, terutama terjadi pada

orang dewasa. Sirkulasi insulin endogen sering dalam keadaan kurang dari normal

atau secara relatif tidak mencukupi. Obesitas pada umumnya penyebab gangguan

kerja insulin, merupakan faktor resiko yang biasa terjadi pada DM tipe ini dan

penurunan kepekaan jaringan terhadap insulin, juga terjadi defisiensi respons sel ß

pankreas terhadap glukosa.

Gejala DM tipe 2 mirip dengan tipe 1, hanya dengan gejala yang samar.

Gejala bisa diketahui setelah beberapa tahun, kadang‐kadang komplikasi dapat

terjadi. Tipe DM ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan anak‐anak yang

obesitas (Ligaray, 2010).

c. Gestational Diabetes

DM ini terjadi akibat kenaikan kadar gula darah pada kehamilan (WHO,

2008). Wanita hamil yang belum pernah mengalami DM sebelumnya namun

memiliki kadar gula yang tinggi ketika hamil dikatakan menderita DM

gestasional. DM gestasional biasanya terdeteksi pertama kali pada usia kehamilan

trimester II atau III (setelah usia kehamilan 3 atau 6 bulan) dan umumnya hilang

dengan sendirinya setelah melahirkan. Diabetes gestasional terjadi pada 3‐5%

wanita hamil (Adam, 2009).

d. Diabetes Mellitus tipe lain

Diabetes mellitus tipe lain terdiri dari:

1. Defek genetik fungsi sel beta akibat mutasi di :

a) kromosom 12, HNF-α

b) kromosom 7, glukokinase

c) kromosom 20, HNF-α

d) kromosom 13,insulin promoter factor

e) kromosom 17, HNF-1β

f) kromosom 2, Neuro D DNA mitokondria

2. Defek genetik kerja insulin : resistensi insulin tipe A, Eprechaunism,

Sindrom Rabson Mendenhall, diabetes lipoatrofik, dan lainnya.

3. Penyakit eksokrin pankreas : pankreatitis, trauma/pankreatektomi,

neoplasma, fibrosis kistik, hemikromatosis, pankreatopati fibro kalkulus,

dan lainnya.

4. Endokrinopati: akromegali, Sindrom Cushing, feokromositoma,

5. Karena obat/zat kimia : vacor, pentamidin, asam nikotinat, glukokortikoid,

hormon tiroid, diazoxid, dan lainnya.

6. Infeksi : rubella kongenital, CMV.

7. Immunologi : sindrom Stiffman, antibodi antireseptor insulin.

8. Sindrom genetik lain : sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner,

sindrom Wolfram’s ataksia Friedreich’s, chorea Huntington, porfiria,

sindrom Prader Willi, dan lainnya(ADA, 2014).

2.1.3 Patofisiologi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya

kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi

melalui 3 jalan, yaitu :

a. Rusaknya sel-sel β pankreas karena pengaruh dari luar (virus, zat kimia

tertentu, dll).

b. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas.

c. Desensitasi/kerusakan reseptor insulin (down regulation) di jaringan perifer

(Manaf, 2009).

Aktivitas insulin yang rendah akan menyebabkan :

a. Penurunan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, disertai peningkatan

pengeluaran glukosa oleh hati melalui proses glukoneogenesis dan

glikogenolisis. Karena sebagian besar sel tubuh tidak dapat menggunakan

glukosa tanpa bantuan insulin, timbul keadaan ironis, yakni terjadi

kelebihan glukosa ekstrasel sementara terjadi defisiensi glukosa intrasel.

b. Kadar glukosa yang meninggi ke tingkat dimana jumlah glukosa yang

difiltrasi melebihi kapasitas glomerulus serta kapasitas reabsorbsi sel-sel

tubulus akan menyebabkan glukosa muncul pada urin, keadaan ini

c. Glukosa pada urin menimbulkan efek osmotik yang menarik cairan

bersamanya. Keadaan ini menimbulkan diuresis osmotik yang ditandai oleh

poliuria (sering berkemih).

d. Cairan yang keluar dari tubuh secara berlebihan akan menyebabkan

dehidrasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi

perifer karena volume darah turun mencolok. Kegagalan sirkulasi, apabila

tidak diperbaiki dapat menyebabkan kematian karena penurunan aliran

darah ke otak atau menimbulkan gagal ginjal sekunder akibat tekanan

filtrasi yang tidak adekuat.

e. Selain itu, sel-sel kehilangan air karena tubuh mengalami dehidrasi akibat

perpindahan osmotik air dari dalam sel ke cairan ekstrasel yang hipertonik.

Akibatnya timbul polidipsia (rasa haus berlebihan) sebagai mekanisme

kompensasi untuk mengatasi dehidrasi.

f. Defisiensi glukosa intrasel menyebabkan “sel kelaparan” akibatnya nafsu

makan (appetite) meningkat sehingga timbul polifagia (pemasukan

makanan yang berlebihan).

g. Efek defisiensi insulin pada metabolisme lemak menyebabkan penurunan

sintesis trigliserida dan peningkatan lipolisis. Hal ini akan menyebabkan

mobilisasi besar-besaran asam lemak dari simpanan trigliserida.

Peningkatan asam lemak dalam darah sebagian besar digunakan oleh sel

sebagai sumber energi alternatif karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam

sel.

h. Efek insulin pada metabolisme protein menyebabkan pergeseran netto

kearah katabolisme protein. Penguraian protein-protein otot menyebabkan

otot rangka lisut dan melemah sehingga terjadi penurunan berat badan

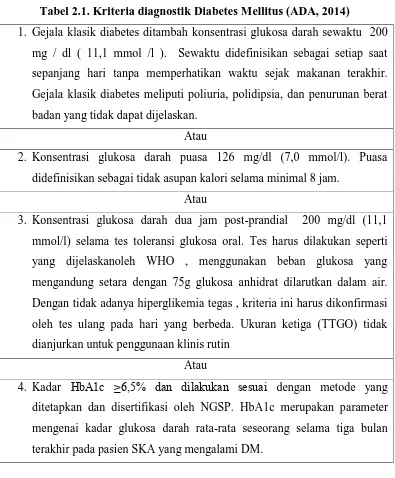

2.1.4 Kriteria diagnostik Diabetes Mellitus Kriteria untuk diagnosis diabetes mellitus adalah :

Tabel 2.1. Kriteria diagnostik Diabetes Mellitus (ADA, 2014)

1. Gejala klasik diabetes ditambah konsentrasi glukosa darah sewaktu 200

mg / dl ( 11,1 mmol /l ). Sewaktu didefinisikan sebagai setiap saat

sepanjang hari tanpa memperhatikan waktu sejak makanan terakhir.

Gejala klasik diabetes meliputi poliuria, polidipsia, dan penurunan berat

badan yang tidak dapat dijelaskan.

Atau

2. Konsentrasi glukosa darah puasa 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Puasa

didefinisikan sebagai tidak asupan kalori selama minimal 8 jam.

Atau

3. Konsentrasi glukosa darah dua jam post-prandial 200 mg/dl (11,1

mmol/l) selama tes toleransi glukosa oral. Tes harus dilakukan seperti

yang dijelaskanoleh WHO , menggunakan beban glukosa yang

mengandung setara dengan 75g glukosa anhidrat dilarutkan dalam air.

Dengan tidak adanya hiperglikemia tegas , kriteria ini harus dikonfirmasi

oleh tes ulang pada hari yang berbeda. Ukuran ketiga (TTGO) tidak

dianjurkan untuk penggunaan klinis rutin

Atau

4. Kadar HbA1c ≥6,5% dan dilakukan sesuai dengan metode yang

ditetapkan dan disertifikasi oleh NGSP. HbA1c merupakan parameter

mengenai kadar glukosa darah rata-rata seseorang selama tiga bulan

terakhir pada pasien SKA yang mengalami DM.

2.1.5 Komplikasi Diabetes Mellitus

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan komplikasi

akut dan kronis. Berikut ini akan diuraikan beberapa komplikasi yang sering

a. Hipoglikemia

Sindrom hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis penderita merasa

pusing, lemas, gemetar, pandangan berkunang-kunang, pitam (pandangan menjadi

gelap), keringat dingin, detak jantung meningkat, sampai hilang kesadaran.

Apabila tidak segera ditolong dapat terjadi kerusakan otak dan akhirnya kematian.

Pada hipoglikemia, kadar glukosa plasma penderita kurang dari 50 mg/dl,

walaupun pada orang-orang tertentu sudah menunjukkan gejala hipoglikemia pada

kadar glukosa plasma di atas 50 mg/dl. Kadar glukosa darah yang terlalu rendah

menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak dapat

berfungsi bahkan dapat rusak.

b. Hiperglikemia

Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar gula darah melonjak secara

tiba-tiba. Keadaan ini dapat disebabkan antara lain oleh stress, infeksi, dan

konsumsi obat-obatan tertentu. Hiperglikemia ditandai dengan poliuria, polidipsia,

polifagia, kelelahan yang parah (fatigue), dan pandangan kabur.

c. Komplikasi makrovaskuler

Terdapat tiga jenis komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada

penderita diabetes, yaitu: penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah

otak, dan penyakit pembuluh darah perifer. Walaupun komplikasi makrovaskular

dapat juga terjadi pada DM tipe 1, namun yang lebih sering merasakan komplikasi

makrovaskular ini adalah penderita DM tipe 2 yang umumnya juga menderita

hipertensi, dislipidemia dan atau obesitas.

d. Komplikasi mikrovaskuler

Komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderita diabetes tipe 1.

Hiperglikemia yang persisten dan pembentukan protein yang terglikasi (termasuk

HbA1c) menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi makin lemah dan rapuh

dan terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Hal inilah yang

mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi mikrovaskuler, antara

lain retinopati, nefropati, dan neuropati .

a. Insulin

Insulin tergolong hormon polipeptida yang awalnya diekstraksi dari

pankreas babi maupun sapi, tetapi kini telah dapat disintesis dengan teknologi

rekombinan DNA menggunakan E. Coli. Hormon ini dimetabolisme terutama di

hati, ginjal, dan otot (DEPKES RI, 2007).

b. Obat hipoglikemia oral (OHO)

Secara umum DM dapat diatasi dengan obat-obat antidiabetes yang secara

medis disebut obat hipoglikemia oral (OHO). Obat ini tidak boleh sembarangan

dikonsumsi karena dikhawatirkan penderita menjadi hipoglikemia. Pasien yang

mungkin berespon terhadap obat hipoglikemik oral adalah mereka yang

diabetesnya berkembang kurang dari 5 tahun. Pasien yang sudah lama menderita

diabetes mungkin memerlukan suatu kombinasi obat hipoglikemik dan insulin

untuk mengontrol hiperglikemiknya. Obat-obat hipoglikemik oral dibagi atas 5

golongan:

Golongan sulfonilurea

Sulfonilurea menstimulasi sel-sel beta dari pulau Langerhans, sehingga

sekresi insulin ditingkatkan. Di samping itu kepekaan sel-sel beta bagi kadar

glukosa darah juga diperbesar melalui pengaruhnya atas protein transport

glukosa. Ada indikasi bahwa obat-obat ini juga memperbaiki kepekaan organ

tujuan bagi insulin dan menurunkan absorbsi insulin oleh hati (Tjay, 2007).

Golongan Biguanide

Metformin adalah satu-satunya golongan biguanide yang tersedia, bekerja

menghambat glukoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di

jaringan. Obat ini hanya efektif bila terdapat insulin endogen. Kelebihan dari

golongan biguanide adalah tidak menaikkan berat badan, dapat menurunkan

kadar insulin plasma, dan tidak menimbulkan masalah hipoglikemia (DEPKES

RI, 2007).

Golongan penghambat alfa glukosida

Obat ini menghambat alfa-glukosidase, suatu enzim pada lapisan sel usus,

bekerja menghambat alfa-glukosidase sehingga memperlambat dan

menghambat penyerapan karbohidrat (DEPKES RI, 2007).

Thiazolidindion

Thiazolidindion merupakan obat baru yang efek farmakologinya berupa

penurunan kadar glukosa darah dan insulin dengan cara meningkatkan

kepekaan insulin dari otot, jaringan lemak, dan hati. Zat ini tidak mendorong

pankreas untuk meningkatkan pelepasan insulin seperti pada sulfonilurea

(Tjay, 2007).

Meglitinida

Kelompok obat terbaru ini bekerja menurunkan suatu mekanisme khusus,

yaitu mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan.

Meglitinida harus diminum cepat sebelum makan, dan karena reabsorpsinya

cepat maka mencapai kadar puncak dalam satu jam. Insulin yang dilepaskan

menurunkan glukosa darah secukupnya. Ekskresinya juga cepat, dalam 1 jam

sudah dikeluarkan tubuh (Tjay, 2007).

2.2 Sindroma Koroner Akut

2.2.1 Defenisi Sindroma Koroner Akut

SKA adalah suatu terminologi yang digunakan untuk menggambarkan

klasifikasi keadaan atau kumpulan proses penyakit yang meliputi angina pektoris

tidak stabil (APTS), infark miokard gelombang non-Q atau infark miokard tanpa

elevasi segmen ST (Non-ST elevation myocardial infarction/ NSTEMI), dan

infark miokard gelombang Q atau infark miokard dengan elevasi segmen ST (ST

elevation myocardial infarction/ STEMI). APTS dan NSTEMI mempunyai

patogenesis dan presentasi klinik yang sama, hanya berbeda dalam derajatnya.

Bila ditemui petanda biokimia nekrosis miokard (peningkatan troponin I, troponin

T, atau CK-MB) maka diagnosis adalah NSTEMI; sedangkan bila pertanda

biokimia ini tidak meninggi, maka diagnosis adalah APTS (DEPKES RI, 2007).

Pada APTS dan NSTEMI pembuluh darah terlibat hanya mengalami oklusi tidak

total (patency), sehingga dibutuhkan stabilisasi plak untuk mencegah progresi,

spesifik untuk nekrose miosit dan penentuan patogenesis serta alur

pengobatannya. Penyebab utamanya adalah stenosis koroner akibat trombus

non-oklusif yang terjadi pada plak aterosklerosis yang mengalami erosi, fisur, dan/atau

ruptur. Ketiga jenis kejadian koroner itu sesungguhnya merupakan suatu proses

berjenjang: dari fenomena yang ringan sampai yang terberat. Dan jenjang itu

terutama dipengaruhi oleh kolateralisasi, tingkat oklusinya, akut tidaknya dan

lamanya iskemia miokard berlangsung(DEPKES RI, 2007).

2.2.2 Patogenesis Sindroma Koroner Akut

SKA merupakan salah satu bentuk manifestasi klinis dari PJK akibat utama

dari proses aterotrombosis selain stroke iskemik serta penyakit arteri perifer.

Aterotrombosis merupakan suatu penyakit kronik dengan proses yang sangat

kompleks dan multifaktor serta saling terkait.

Aterotrombosis terdiri dari aterosklerosis dan trombosis. Sindrom koroner

akut biasanya disebabkan karena oklusi mendadak dari arteri koroner bila ada

ruptur plaque, yang akan mengaktivasi sistem pembekuan. Interaksi antara

ateroma dengan bekuan akan mengisi lumen arteri, sehingga menutup lumen

pembuluh darah koroner yang sudah mengalami aterosklerosis. Hipoksemia pada

daerah distal dari sumbatan menyebabkan iskemia dan selanjutnya nekrosis

miokard. Kematian sel miokardium akibat iskemia disebut infark miokard,

dimana terjadi kerusakan, kematian otot jantung, dan terbentuk jaringan parut

tanpa adanya pertumbuhan kembali otot jantung (Setianto, 2001). Secara

morfologik infark miokard dapat terjadi pada transmural atau subendokardial.

Transmural mengenai seluruh dinding miokard yang mendapat distribusi suatu

arteri koroner yang mengalami oklusi, sedangkan infark miokard pada

subendokardial nekrosis hanya terjadi pada bagian dalam dinding ventrikel dan

umumnya bercak-bercak dan tidak merata seperti pada transmural. Lebih 90 %

penderita infark miokard akut transmural berkaitan dengan trombosis koroner

(Santoso, 1991).

Aterosklerosis merupakan proses pembentukan plak (plak aterosklerotik)

massive extracellular lipid dan plak fibrous yang mengandung sel otot polos dan

kolagen. Perkembangan terkini menjelaskan aterosklerosis adalah suatu proses

inflamasi/infeksi, dimana awalnya ditandai dengan adanya kelainan dini pada

lapisan endotel, pembentukan sel busa dan fatty streks, pembentukan fibrous cups

dan lesi lebih lanjut, dan proses pecahnya plak aterosklerotik yang tidak stabil

(DEPKES RI, 2007). Pada saat ini, proses terjadinya plak aterosklerosis dipahami

bukan merupakan proses sederhana karena penumpukan kolesterol, tetapi telah

diketahui bahwa disfungsi endotel dan proses inflamasi juga berperan penting.

Proses pembentukan plak dimulai dengan adanya disfungsi endotel karena

faktor-faktor tertentu. Pada tingkat seluler, plak terbentuk karena adanya sinyal-sinyal

yang menyebabkan sel darah, seperti monosit, melekat ke lumen pembuluh darah

(Kleinschmidt, 2006).

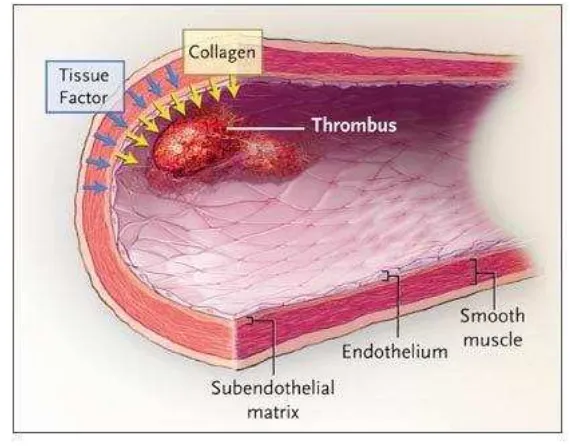

Trombosis merupakan proses pembentukan atau adanya trombus yang

terdapat di dalam pembuluh darah atau kavitas jantung. Ada dua macam

trombosis, yaitu trombosis arterial (trombus putih) yang ditemukan pada arteri,

dimana pada trombus tersebut ditemukan lebih banyak platelet, dan trombosis

vena (trombus merah) yang ditemukan pada pembuluh darah vena dan

mengandung lebih banyak sel darah merah dan lebih sedikit platelet (DEPKES RI,

2006). Dari sumber lain juga di katakan, terdapat dua macam trombus yang dapat

terbentuk, yaitu trombus putih yang merupakan bekuan kaya trombosit, trombus

ini hanya menyebabkan oklusi sebagian. Dan trombus merah yang merupakan

bekuan yang kaya fibrin, terbentuk karena aktivasi kaskade koagulasi dan

penurunan perfusi pada arteri, bekuan ini bersuperimposisi dengan trombus putih,

menybabkan terjadinya oklusi total (Kumar dan Cannon, 2009).

Komponen-komponen yang berperan dalam proses trombosis adalah

dinding pembuluh darah, aliran darah dan darah sendiri yang mencakup platelet,

sistem koagulasi, sistem fibrinolitik, dan antikoagulan alamiah (Ismantri, 2009).

Faktor resiko untuk trombosis arteri adalah keadaan-keadaan yang

menyebabkan kerusakan endotel atau yang disertai kelainan trombosit. Bila terjadi

kerusakan endotel, maka jaringan subendotel akan terpapar, hal ini akan

jaringan subendotel terutama serat kolagen, membran basalis dan mikrofibril.

Trombosit ini akan melepaskan adenosine diphosphate (ADP) dari granula padat

dan menghasilkan tromboksan A2 (TxA2). Kedua macam zat ini akan

merangsang trombosit lain yang masih beredar untuk berubah bentuk dan

kemudian saling melekat yang disebut agregasi. Trombosit yang beragregasi ini

akan melepaskan lagi ADP dan TxA2 yang akan merangsang agregasi lebih

lanjut. Kerusakan endotel juga akan mengaktifkan sistem pembekuan darah baik

melalui jalur intrinsik maupun ekstrinsik yang akan menghasilkan trombin.

Trombin ini akan berperan dalam merubah fibrinogen menjadi fibrin yang

akan menstabilkan massa trombosit sehingga terbentuk trombus. Bila kerusakan

endotel terjadi sekali dan dalam waktu singkat, maka lapisan endotel normal

terbentuk kembali, proliferasi sel otot polos berkurang dan tunika intima menjadi

tipis kembali. Sebaliknya bila kerusakan endotel terjadi berulang-ulang atau

berlangsung lama, maka proliferasi sel otot polos dan penumpukan jaringan ikat

serta lipid berlangsung terus sehingga dinding arteri akan menebal dan

terbentuklah bercak aterosklerosis. Bila bercak ini robek maka jaringan yang

bersifat trombogenik akan terpapar dan terjadi pembentukan trombus (Gambar

2.1.).

.

Patogenesis terkini SKA menjelaskan, SKA disebabkan oleh obstruksi dan oklusi

trombotik pembuluh darah koroner, yang disebabkan oleh plak aterosklerosis

yang rentan mengalami erosi, fisur, atau ruptur. Tebalnya plak dapat dilihat

dengan persentase penyempitan pembuluh koroner pada pemeriksaan angiografi

koroner, namun tebalnya plak tidak berarti apa-apa selama plak tersebut dalam

keadaan stabil. Dengan kata lain, resiko terjadinya ruptur pada plak aterosklerosis

bukan ditentukan oleh besarnya plak (derajat penyempitan) tetapi oleh kerentanan

plak (Muchid et al, 2006).

2.2.3 Faktor Resiko Sindroma Koroner Akut

Faktor resiko dibagi menjadi menjadi dua kelompok besar yaitu faktor

resiko konvensional dan faktor resiko yang baru diketahui berhubungan dengan

proses aterotrombosis. Faktor resiko yang sudah kita kenal antara lain merokok,

hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus, aktifitas fisik, dan obesitas.

Termasuk di dalamnya bukti keterlibatan tekanan mental, depresi. Sedangkan

beberapa faktor yang baru antara lain CRP, homocystein dan Lipoprotein(a)

(Ridker dan Libby, 2007).

Di antara faktor resiko konvensional, ada empat faktor resiko biologis yang

tak dapat diubah, yaitu: usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Hubungan

antara usia dan timbulnya penyakit mungkin hanya mencerminkan lebih

panjangnya lama paparan terhadap faktor-faktor aterogenik.

Faktor-faktor resiko lain masih dapat diubah, sehingga berpotensi dapat

memperlambat proses aterogenik. Faktor-faktor tersebut adalah peningkatan kadar

lipid serum, hipertensi, merokok, gangguan toleransi glukosa dan diet tinggi

lemak jenuh, kolesterol, dan kalori.

SKA umumnya terjadi pada pasien dengan usia diatas 40 tahun. Walaupun

begitu, usia yang lebih muda dari 40 tahun dapat juga menderita penyakit tersebut.

Banyak penelitian yang telah menggunakan batasan usia 40-45 tahun untuk mendefenisikan “pasien usia muda” dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler mempunyai insidensi yang rendah pada usia muda (Brown, 2006).

Untuk diagnosis angina tidak stabil , nyeri dada khas infark, EKG normal /

tidak ada perubahan dengan EKG sebelumnya serta tidak ada kenaikan enzim

jantung. Diagnosis pasti sindrom koroner akut khususnya untuk infark miokar

(STEMI / NSTEMI), dua dari tiga kriteria dibawah ini harus dipenuhi :

a. Gejala klinik nyeri dada lebih dari 20 menit

b. Perubahan khas pada EKG serial,antara lain dengan segmen ST

c. Pemeriksaan serial penanda gangguan pada jantung positif atau meningkat

antara lain troponin I atau T,myoglobin dan creatine kinase MB.

Secara umum, STEMI menggambarkan oklusi koroner total akut (Foo & De

Bono,2000). Bukti oklusi arteri koroner dapat dinilai secara intervensi dengan

angiografi koroner. Tujuan terapi adalah tindakan reperfusi segera, komplit dan

menetap dengan angioplasti primer atau terapi fibrinolitik (Antman et al.,2008).

Sedangkan pada pasien NSTEMI, strategi awal pada pasien ini adalah meredakan

iskemia dan gejala, memantau pasien dengan EKG serial dan mengulangi

pengukuran penanda nekrosis miokard.

2.3 Hubungan Diabetes Mellitus dengan Sindroma Koroner Akut

1. Penyebab kematian dan kesakitan utama pada penderita DM (baik

DM tipe 1 maupun DM tipe 2) adalah Penyakit Jantung Koroner,

yang merupakan salah satu penyulit makrovaskular pada diabetes

mellitus. Penyulit makrovaskular ini bermanifestasi sebagai

aterosklerosis yang dapat mengenai organ-organ vital (jantung dan

otak). Penyebab aterosklerosis pada penderita DM tipe 2 bersifat

multifaktorial, melibatkan interaksi kompleks dari berbagai keadaan

seperti hiperglikemi, hiperlipidemi, stres oksidatif, penuaan dini,

hiperinsulinemi dan/atau hiperproinsulinemi serta

Dasar terjadinya peningkatan resiko penyakit jantung koroner pada

penderita DM belum diketahui secara pasti. Dari hasil penelitian didapatkan

kenyataan bahwa :

1. Angka kejadian aterosklerosis lebih tinggi pada penderita DM dibanding

populasi non DM.

2. Penderita DM mempunyai resiko tinggi untuk mengalami trombosis,

penurunan fibrinolisis dan peningkatan respons inflamasi.

3. Pada penderita DM terjadi glikosilasi protein yang akan mempengaruh

integritas dinding pembuluh darah.

Haffner dan kawan-kawan, membuktikan bahwa aterosklerosis pada

penderita DM mulai terjadi sebelum timbul onset klinis DM (Haffner et al.,

1998). Studi epidemiologik juga menunjukkan terjadinya peningkatan resiko

payah jantung pada penderita DM dibandingkan populasi non DM, yang ternyata

disebabkan karena kontrol gula darah yang buruk dalam waktu yang lama.

Disamping itu berbagai faktor turut pula memperberat resiko terjadinya payah

jantung dan stroke pada penderita DM, antara lain hipertensi, resistensi insulin,

hiperinsulinemi, hiperamilinemi, dislipidemi, dan gangguan sistem koagulasi serta

hiperhomosisteinemi (Shahab, 2006). Semua faktor resiko ini kadang-kadang

dapat terjadi pada satu individu dan merupakan suatu kumpulan gejala yang

dikenal dengan istilah sindrom resistensi insulin atau sindrom metabolik.

Lesi aterosklerosis pada penderita DM dapat terjadi akibat :

1. Hiperglikemi

Hiperglikemi kronik menyebabkan disfungsi endotel melalui berbagai

mekanisme antara lain :

Hiperglikemi kronik menyebabkan glikosilasi non enzimatik dari protein dan makromolekul seperti DNA, yang akan mengakibatkan perubahan sifat

antigenik dari protein dan DNA. Keadaan ini akan menyebabkan perubahan

tekanan intravaskular akibat gangguan keseimbangan Nitrat Oksida (NO)

dan prostaglandin.

Hiperglikemi akan meningkatkan sintesis diacylglycerol (DAG) melalui jalur glikolitik. Peningkatan kadar DAG berperan dalam memodulasi

terjadinya vasokonstriksi.

Sel endotel sangat peka terhadap pengaruh stres oksidatif. Keadaan hiperglikemi akan meningkatkan tendensi untuk terjadinya stres oksidatif

dan peningkatan oxidized lipoprotein, terutama small dense LDL-cholesterol

(oxidized LDL) yang lebih bersifat aterogenik. Disamping itu peningkatan

kadar asam lemak bebas dan keadaan hiperglikemi dapat meningkatkan

oksidasi fosfolipid dan protein.

Hiperglikemi akan disertai dengan tendensi protrombotik dan agregasi platelet. Keadaan ini berhubungan dengan beberapa faktor antara lain

penurunan produksi NO dan penurunan aktivitas fibrinolitik akibat

peningkatan kadar PAI-1. Disamping itu pada DM tipe 2 terjadi peningkatan

aktivitas koagulasi akibat pengaruh berbagai faktor seperti pembentukan

advanced glycosylation end products (AGEs) dan penurunan sintesis

heparan sulfat.

Walaupun tidak ada hubungan langsung antara aktivasi koagulasi dengan

disfungsi endotel, namun aktivasi koagulasi yang berulang dapat menyebabkan

overstimulasi dari sel-sel endotel sehingga akan terjadi disfungsi endotel (Shahab,

2006).

2. Resistensi insulin dan hiperinsulinemi

Jialal dan kawan-kawan menemukan adanya reseptor terhadap insulin yaitu

IGF-I dan IGF-II pada sel-sel dari pembuluh darah besar dan kecil dengan

karakteristik ikatan yang sama dengan yang ada pada sel-sel lain. Peneliti ini

menyatakan bahwa reseptor IGF-I dan IGF-II pada sel endotel terbukti berperan

secara fisiologik dalam proses terjadinya komplikasi vaskular pada penderita DM

(Jialal et al.,1985).

Defisiensi insulin dan hiperglikemi kronik dapat meningkatkan kadar total

protein kinase C (PKC) dan diacylglycerol (DAG). Toksisitas insulin

(hiperinsulinemi / hiperproinsulinemi) dapat menyertai keadaan resistensi insulin/

jumlah reseptor AT-1 dan mengaktifkan Renin Angiotensin Aldosterone System

(RAAS) (Shahab, 2006).

3. Inflamasi

Dalam beberapa tahun terakhir, terbukti bahwa inflamasi tidak hanya

menimbulkan komplikasi SKA, tetapi juga merupakan penyebab utama dalam

proses terjadinya dan progresivitas aterosklerosis. Berbagai pertanda inflamasi

telah ditemukan didalam lesi aterosklerosis, antara lain sitokin dan growth factors

yang dilepaskan oleh makrofag dan T cells. Sitokin akan meningkatkan sintesis

Platelet Activating Factor (PAF), merangsang lipolisis, ekspresi molekul-molekul

adhesi dan upregulasi sintesis serta ekspresi aktivitas prokoagulan didalam sel-sel

endotel. Jadi sitokin memainkan peran penting tidak hanya dalam proses awal

terbentuknya lesi aterosklerosis, melainkan juga progresivitasnya. Pelepasan

sitokin lebih banyak terjadi pada penderita DM, karena peningkatan dari berbagai

proses yang mengaktivasi makrofag (dan pelepasan sitokin), antara lain oksidasi

dan glikoksidasi protein dan lipid. Pelepasan sitokin yang dipicu oleh

terbentuknya Advanced Glycosylation Endproducts (AGEs) akan disertai dengan

over produksi berbagai growth factors seperti :

- PDGF (Platelet Derived Growth Factor)

- IGF I (Insulin Like Growth Factor I)

- GMCSF (Granulocyte/Monocyte Colony Stimulating Factor) - TGF-α (Transforming Growth Factor-α)

Semua faktor ini mempunyai pengaruh besar terhadap fungsi sel-sel pembuluh

darah. Disamping itu terjadi pula peningkatan pembentukan kompleks imun yang

mengandung modified lipoprotein. Tingginya kadar kompleks imun yang

mengandung modified LDL, akan meningkatkan resiko komplikasi makrovaskular

pada penderita DM baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Kompleks imun ini tidak

hanya merangsang pelepasan sejumlah besar sitokin tetapi juga merangsang

ekspresi dan pelepasan matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) tanpa merangsang

sintesis inhibitornya. Aktivasi makrofag oleh kompleks imun tersebut akan

merangsang pelepasan Tumor Necrosis Factor α (TNF α), yang menyebabkan

protein dengan kadar yang cukup tinggi pada penderita dengan resistensi insulin.

Peningkatan kadar kompleks imun pada penderita DM tidak hanya menyebabkan

timbulnya aterosklerosis dan progresivitasnya, melainkan juga berperan dalam

proses rupturnya plak aterosklerotik dan komplikasi jantung koroner selanjutnya.

Kandungan makrofag didalam lesi aterosklerosis pada penderita DM mengalami

peningkatan, sebagai akibat dari peningkatan rekrutmen makrofag kedalam

dinding pembuluh darah karena pengaruh tingginya kadar sitokin. Peningkatan

oxidized LDL pada penderita DM akan meningkatkan aktivasi sel T yang akan

meningkatkan pelepasan interferon γ. Pelepasan interferon γ akan menyebabkan

gangguan homeostasis sel-sel pembuluh darah. Aktivasi sel T juga akan

menghambat proliferasi sel-sel otot polos pembuluh darah dan biosintesis

kolagen, yang akan menimbulkan vulnerable plaque, sehingga menimbulkan

komplikasi SKA (Shahab, 2006).

Sampai sekarang masih terdapat kontroversi tentang mengapa pada

pemeriksaan patologi anatomi, plak pada DM tipe 1 bersifat lebih fibrous dan

calcified, sedangkan pada DM tipe 2 lebih seluler dan lebih banyak mengandung

lipid. Dalam suatu seri pemeriksaan arteri koroner pada penderita DM tipe 2

setelah sudden death, didapatkan area nekrosis, kalsifikasi dan ruptur plak yang

luas. Sedangkan pada penderita DM tipe 1 ditemukan peningkatan kandungan

jaringan ikat dengan sedikit foam cells didalam plak yang memungkinkan lesi

aterosklerosisnya relatif lebih stabil (Shahab, 2006).

3. Trombosis/Fibrinolisis

Hiperkoagulasi kemungkinan berkontribusi terhadap peningkatan resiko

vaskular pada pasien diabetes. Resistensi insulin dan peningkatan level dari

protein-protein prokoagulan (seperti; fibrinogen, faktor VII, faktor von

Willebrand) dan penurunan fibrinolisis akibat peningkatan konsentrasi PAI-1