BAB II

PEMBAHASAN

KERANGKA TEORITIS, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS

A.

Kerangka Teoritis

1.

Partisipasi

Pengertian partisipasi menurut para ahli:

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.1

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:2

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

1

Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. hal. 29.

2

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

1.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.3 Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan dengan:4

a. Adanya subyek yang berinteraksi, yaitu individu yang berada dalam satu unit masyarakat (kelompok), organisasi perekonomian, pemerintah dan bangsa. Masing-masing memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan, tetapi terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau rencana bersama.

3

Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. hal. 27.

4

b. Adanya kerelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan oleh kelompok secara ikhlas. Keikutsertaan tidak atas dasar kekuasaan pemimpin.

c. Partisipasi berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan dalam suatu kegiatan (pengambilan keputusan bersama, pengarahan, sumber daya, pengawasan dan penyesuaian).

Dari indikasi tersebut, pengertian partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan secara nyata sejumlah orang di dalam situasi atau kegiatan yang dapat mempertinggi kesejahteraan secara sosial, ekonomi, pendapatan, keamanan atau rasa mempertinggi diri dan kepercayaan mereka. Wujud partisipasi secara aktif dari masyarakat akan membawa keuntungan, yaitu sebagai berikut:

a. Dapat mencerminkan pemahaman masyarakat atas program yang dilaksanakan, sehingga akan terdapat antara keinginan masyarakat dengan tujuan program.

b. Partisipasi masyarakat dapat menumbuhkan saling pengertian antara golongan dalam stratifikasi sosial.

c. Partisipasi masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan selanjutya menumkembangkan rasa percaya diri untuk bekerja, bertindak dan tidak apatis.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka ada dua hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang atau kelompok masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

a. Faktor internal yang mencakup ciri-ciri atau karakteristik individu. b. Faktor eksternal yang merupakan faktor diluar karakteristik

individu.

Faktor internal meliputi umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, luas lahan garapan, pendapatan, pengalaman berusaha, kekosmopolitan, sedangkan faktor eksternal meliputi hubugan antara pengelola dengan petani penggarap, pelayanan pengelola dan kegiatan penyuluhan.

1.2.Pentingnya Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan, sehingga hampir semua negara mengakui adanya kebutuhan akan partisipasi dalam semua proses pembangunan. Hal ini terlihat dengan munculnya konsep pembangunan dari bawah yang melibatkan peran serta masyarakat (bottom up) untuk mengimbangi modus konsep pembangunan dari atas (top down).5

Partisipasi masyarakat memiliki arti yang penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting, artinya dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut: 6

1. Berupaya memadukan atau mengawinkan model top down dan bottom up agar program pembangunan tersebut dapat diterima sepenuh hati.

2. Memotivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa meluhandarbeni terhadap hasil pembangunan. Kesadaran dalam berpartisipasi ini sangat penting

5

Zulkarnain dan Dodo, S. 1989. Pembangunan Berorientasi Kerakyatan, Sebuah Model Radiasi LSM. Makalah dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan UGM. Yogyakarta.

6

artinya, terutama bila dikaitkan dengan perawatan atau pengelolaan hasil pembangunan.

Sentosa dalam Atmanto mengemukakan beberapa unsur penting dari partisipasi sebagai berikut: 7

1. Komunitas yang menumbuhkan pengertian yang efektif.

2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.

3. Kesadaran yang didasarkan atas perhitungan dan pertimbangan.

4. Enthousiasme atau spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain.

5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Tjokroamidjojo mengungkapkan faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam partisipasi masyarakat adalah:8

a. Faktor kepemimpinan, dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitas.

b. Faktor komunikasi, gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan dan rencana-rencana baru akan mendapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat.

c. Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu/ masyarakat akan dapat memberikan partisipasi yang diharapkan.

7 Atmanto. 1995. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kota: Studi Kasus

di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

8

Hubeis, Syafri, Aida dan Vitayala mengatakan bahwa bentuk peran serta masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, mencakup karakteristik sosial ekonomi, dan lingkungan budaya di mana masyarakat bertempat tinggal. Semua ini erat pula kaitannya dengan tipe dan jenis proyek pembangunan yang akan diintroduksikan kepada masyarakat.9

2.

Teori Peran Dalam Sosiologi Hukum

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat Dusun Cuntel memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa partisipatif terhadap kelestarian hutan khususnya yang ada di Gunung Merbabu. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki atau menduduki suatu status dan posisi tertentu dalam organisasi, kelompok atau lembaga-lembaga.10

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sebagai pola perikelakuan, maka peranan mempunyai beberapa unsur, yakni antara lain :11

a. Peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat, terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.

b. Peran yang dianggap oleh dirinya sendiri, peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang

9

Hubeis et al, (1990) Hubeis, Syafri, Aida dan Vitayala. 1990. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Makalah Disampaikan pada Sarasehan Lahan Kering di Gunung Walad Sukabumi. 15 - 17 Juni. Sukabumi. 10

Robert M.Z Lawang, Buku Pokok Pengantar Sosiologi, Penerbit Karunia, Jakarta, hlm.85. 11

individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskannya sendiri), dia harus melaksanakan peranan tertentu.

Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perikelakuan yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang di anggap oleh dirinya sendiri. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, persepsi, dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak yang kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan.12 Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, antara lain :13

1) Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peranan bertujuan agar di antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang disekitarnya yang bersangkutan atau ada hubungan dengan

12

Seorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 130.

13

peran tersebut, akan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :14

a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat di anggap mampu melaksanakannya.

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Akan tetapi, didalam interaksi sosial terkadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan dari pada kedudukan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka. 15

14

Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto, ed., Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 213.

15

3.

Perlindungan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dijelaskan pada Pasal 48 yang menjelaskan berbagai hal yaitu:

(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan dalam Pasal 50 dijelaskan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah

b. merambah kawasan hutan

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 51 menjelaskan bahwa:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

sumberdaya yang ada di dalamnya baik kayu maupun non kayu boleh dimanfaatkan secara terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial hanya diperbolehkan kalau sifatnya untuk memenuhi kebutuhan desa atau kebutuhan bersama (menyangkut kebutuhan masyarakat seperti pengadaan fasilitas umum dan sebagainya).16

Konsepsi hutan dalam hukum lokal mengandung falsafah hidup bahwa segala jenis makhluk hidup dalam hutan, baik yang berupa tumbuhan, binatang, bahkan makhluk ghaib masing-masing memiliki fungsi dan peranan tersendiri, yang secara bersinergi menjaga keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam. Keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam semesta dalam hubungannya dengan fungsi hutan, seperti tidak terjadi banjir, longsor, kekeringan, memelihara kesuburan tanah, dan mencegah terjadinya bencana alam lain yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup seluruh anggota komunitas, seperti wabah penyakit menular dan gangguan binatang buas.17

Andry Harijanto Hartiman menyatakan, keadaan hutan yang makin rusak karena perambahan orang yang tidak bertanggung jawab, merupakan bukti belum berjalannya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai, apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan dimaksud ialah pergeseran orientasi dari pengelolaan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya (resourcesbased management), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumberdaya yang lebih

16

M.Ya a i da Kus ito Gu awa , Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan Dikti Tahun II. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu, 2010, hlm. 73.

17

berkeadilan. Untuk itu jelas masyarakat hukum adat yang berada di sekitar hutan perlu dilibatkan seperti amanah undang-undang.18

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab, penambangan liar, pencurian kayu dan penebangan tanpa izin, penggembalaan ternak dan akibat kebakaran, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.19

Yahya Harahap menyebutkan penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau environmental protection. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan antara lain:20 1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi

dengan lingkungan manusia (encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment).

2. Perlindungan atas upaya pencegahan (prevent) atau melenyapkan kerusakan (eliminate damage) terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong (stimulate) kesehatan dan kesejahtraan manusia.

18

Andri Harijanto Hartiman, Ketaatan Otomatis Spontan Pada Hukum Adat Studi Kasus Dalam Masyarakat Suku Enggano, artikel dalam Jurnal Penelitian Hukum, Tahun III, Edisi VI, Nomor 1, Januari 1998, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 1998, halaman 21.

19

Salim, H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 114.

20

3. Hak perlindungan atas pencemaran udara (air polution) yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (carbon monoxide), nitrogen oxide dan hidro karbon, sehingga udara bebas dari pencemaran.

4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, sungai dan lautan, sehingga semua sumber air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah (clean water).

Perlindungan hutan diperlukan untuk mencegah atau mengurangi adanya kerusakan hutan misalnya disebabkan oleh kebakaran hutan.

Kebakaran hutan dapat terjadi 99% disebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan faktor alam hanya memegang peranan yang sangat kecil yaitu hanya 1%.21

a. Faktor Alam

Faktor alami kebakaran hutan dan lahan diantaranya terjadi karena petir. Hasilnya percikan api dari petir yang mengenai bahan bakar tidak dapat berkembang dan menjalar ke bagian yang lebih luas. Lokasi hutan yang berdekatan dengan gunung berapi juga beresiko terhadap kebakaran hutan karena udara yang dihasilkan dapat mengeringkan bahan bakar sehingga kemampuan bahan bakar untuk terbakar menjadi meningkat. Unsur yang memperluas kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh faktor alam.

b. Faktor Manusia

Penyebab langsung kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam

21

B.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian penulis menjelaskan 3 hal yang antara lain mengenai gambaran umum wilayah penelitian, hasil wawancara, dan analisa. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan dan situasi wilayah penelitian, serta untuk mengetahui berbagai hal mengenai partisipasi masyarakat Desa Cuntel tentang pelestarian hutan Gunung Merbabu.

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.

Dalam penjelasan ini, penulis melakukan penelitian di dua tempat yaitu Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dan Dusun Cuntel.

435/Kpts-II/1999 tanggal 15Juni 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. Berdasarkan hasil rekonstruksi batas yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XI Jawa – Madura pada tahun 2007 dan realisasi batas kawasan hutan TN Gunung Merbabu telah temu gelang, dengan panjang batas luar 147,49 km tanpa batas enclave dan luas 5.963,30 Ha. Berita Acara Tata Batas (BATB) beserta peta lampirannya telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Magelang dan Laporan RekonstruksiBatas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan peta hasil pengukuran tata batas Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, lembar 1408-524 dan1408-522 per tahun 2013, status kawasan TN Gunung Merbabu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3623/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merbabu 5.820,49 (Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh dan Empat Puluh Sembilan Perseratus) Hektar di Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang,Provinsi Jawa Tengah.22

b. Lokasi penelitian yang kedua adalah Dusun Cuntel. Suatu dusun di lereng Gunung Merbabu yang berada di wilayah Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Dengan jumlah penduduk 158 KK (Kartu

22

Keluarga) yang masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Daerah ini terletak di ketinggian 1500-1800 mdpl dengan suhu udara berkisar 16°C-18°C.23 Penulis melakukan penelitian di Dusun Cuntel untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat di Dusun Cuntel terhadap hutan Gunung Merbabu.

2. Gambaran Umum Tentang Gunung Merbabu.

Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe Strato yang terletak secara geografis pada 7,5 LS dan 110,4 BT. Secara administratif gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, "merbabu" berasal dari gabungan kata "meru" (gunung) dan "abu" (abu). Nama ini baru muncul pada catatan-catatan Belanda. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Dilaporkan juga pada tahun 1570 pernah meletus, akan tetapi belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak gunung Merbabu berada pada ketinggian 3.145 meter di atas permukaan air laut. Gunung Merbabu mempunyai kawasan Hutan Dipterokarp Bukit, Hutan Dipterokarp Atas, Hutan Montane, dan hutan Ericaceous atau hutan gunung. 24

23

Wawancara Bapak Sumarno, Kepala Dusun di Dusun Cuntel. 24

2.1. Jenis Hutan

Hutan Dipterokarp Bukit adalah kawasan hutan yang terdapat di ketinggian antara 300 sampai 750 meter. Hutan Dipterokarp Atas ketinggian 750 sampai 1,200 meter. Hutan Montane 1,200 sampai 1,500 meter. Hutan Ericaceous > 1,500 meter.

Gunung Merbabu (3.142 m dpl), merupakan gunung yang tergolong dalam gunung api tua yang terletak bersebelahan dengan Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung api aktif. Gunung Merbabu mempunyai banyak puncak-puncak bayangan (bukan puncak asli). Karena banyaknya puncak ini seringkali para pendaki mengeluh dan jenuh tapi justru hal inilah yang menjadikan gunung ini menantang untuk para pendaki.

Kawasan di sekitar lereng Gunung Merbabu banyak di tanami oleh sayuran pada musim penghujan dan waktu musim kemarau ditanami tembakau. Kualitas tembakau di sini terkenal baik dan menjaditumpuan penghasilan utama penduduk Selo. Hutan di lereng Gunung Merbabu banyak didominasi oleh pohon cemara dan akasia, dan dihuni oleh Kijang dan monyet.25

2.2. Jalur Pendakian.26

Ada beberapa jalur resmi untuk melakukan pendakian di Gunung Merbabu seperti:

2.2.1 Jalur Selo

Kecamatan Selo masuk wilayah Kabupaten boyolali, Jawa Tengah. Selo berada di tengah-tengah antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Pendaki yang hendak menapaki puncak Gunung Merapi lebih suka mengambil jalur dari Selo ini. Sedangkan Pendaki Gunung Merbabu lebih suka mendaki dari Kopeng dan turun di Selo. Untuk mendaki ataupun turun gunung Merbabu lewat jalur Selo sebaiknya membawa pemandu atau harus ada pendaki yang pernah melewati jalur ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya percabangan yang bisa menyesatkan pendaki. Meskipun nantinya akan sampai di perkampungan, namun sulit sekali mencari kendaraan umum dan tidak ada sumber air. Selain itu jalur yang salah akan melintasi sisi jurang terjal yang sangat berbahaya.

25

Ibid. 26

Untuk menuju ke Selo bisa ditempuh dari Magelang atau dari Boyolali. Namun lebih mudah memperoleh kendaraan umum dari Boyolali. Untuk menuju ke kota Boyolali dari Semarang naik bus ke Solo atau sebaliknya dari Solo naik bus jurusan Semarang turun di kota Boyolali. Apabila dari kota Yogyakarta harus naik bus jurusan Solo turun di Kartasura, kemudian ganti bus jurusan Solo Semarang turun di kota Boyolali. Untuk menuju ke Selo dari kota Boyolali menggunakan bus kecil jurusan Selo. Bus yang langsung ke Selo agak jarang biasanya hanya sampai Pasar Cepogo, dan dari pasar Cepogo ganti lagi bus kecil yang menuju Selo. Dari kota Boyolali bus kecil yang menuju Selo ini tidak parkir di terminal Boyolali. Pendaki harus sedikit berjalan kaki ke Pasar Sapi di mana bus kecil jurusan Cepogo/Selo berhenti mencari penumpang. Di Pasar ini terdapat patung Sapi yang melambangkan industri peternakan sapi yang menjadi andalan pendapatan masyarakat Boyolali.

Air bersih agak sulit di dapat di Selo, penduduk desa Lencoh yang berada di lereng gunung Merapi untuk memperoleh air bersih harus menyalurkan air bersih yang berasal dari gunung Merbabu. Sehingga di Selo jarang terdapat hotel, losmen, atau penginapan. Pendaki biasa menginap di basecamp pendakian Gunung Merapi maupun Gunung Merbabu.

cukup jauh dan menanjak sehingga cukup melelahkan. Melintasi perkampungan penduduk dan ladang-ladang yang berada di lereng-lereng terjal. Pendaki bisa menyewa mobil bak sayuran untuk menuju ke basecamp, atau bisa juga naik ojek. Untuk pemanasan pendakian, berjalan kaki bisa menjadi pilihan yang lebih murah. Truk tidak bisa mencapai basecamp karena ada portal dan jalan yang dilalui rawan longsor. Jalur pendakian masih cukup landai, namun akan banyak dijumpai pertigaan, maupun perempatan jalur yang menuju ke perkampungan penduduk, maupun jalur penduduk mencari kayu bakar dan rumput, untuk itu tetap pilih jalur yang paling lebar. Berjalan sekitar satu jam akan sampai di Mpitian yang berupa perempatan jalur.

Dari Mpitian masih agak landai melintasi hutan akan berjumpa dengan sungai kering yang berisi pasir. Setelah menyeberangi sungai kering jalur mulai agak menanjak namun masih melintasi hutan. Setelah berjalan sekitar satu jam dari sungai kering ini jalur terjal sekali meliuk mendaki bukit dan sampailah kita di tikungan macan.

Di Tikungan Macan ini kita bisa memandang ke bawah ke arah jurang yang masih diselimuti hutan yang lebat. Di tikungan Macan ini pendaki yang turun bisa kesasar karena jalur yang sebenarnya berada disisi samping bukan lurus ke bawah.

semakin terjal. Sekitar satu jam dari Tikungan Macan pendaki akan sampai di Batu Tulis. Batu Tulis adalah tempat terbuka yang cukup luas, di tengahnya terdapat sebuah batu yang cukup besar. Pemandangan indah di sekitar Batu Tulis bisa menjadi pengobat lelah. Banyak terdapat Edelweiss yang tumbuh tinggi dan besar sehingga bisa digunakan untuk berteduh. Pendaki yang turun Gunung Merbabu, di Batu Tulis ini terdapat juga jalur alternatif yang kelihatan sangat jelas namun sedikit mendaki bukit. Jalurnya berbahaya melintasi punggungan yang sempit dengan sisi jurang di kira dan kanan, sebaiknya tidak melewati jalur ini, tetaplah mengikuti jalur yang resmi.

Dari Batu Tulis medan mulai terbuka berupa padang rumput yang sangat terjal dan berdebu. Bila di musim hujan jalur ini licin sekali sehingga perlu perjuangan sangat keras untuk merangkak ke bergerak ke atas. Puncak Gunung Merbabu masih belum kelihatan, pendaki masih harus melewati empat buah bukit yang terjal untuk sampai di puncak Gunung Merbabu.

Pendaki bisa beristirahat sejenak sambil tiduran di bawah rindangnya hutan Edelweiss. Di sini adalah tempat terakhir yang bisa digunakan untuk berteduh dan beristirahat dengan nyaman, karena jalur selanjutnya berupa padang rumput terbuka yang kering dan sangat terjal, berdebu di musim kemarau dan sangat licin di musim hujan.

Dari Jemblongan kembali pendaki harus berjuang untuk mendaki bukit yang terjal, licin dan berdebu. Puncak Gunung Merbabu masih belum kelihatan karena tertutup bukit. Pemandangan alam cukup menghibur, di sisi kiri terdapat Gunung Kenong dan di sisi kanan terdapat gunung Kukusan yang runcing dan terjal.

Setelah berjalan sekitar 1 jam akan tampak puncak Gunung Merbabu. Pemandangan yang sangat indah di depan mata, sekaligus pemandangan yang mencengangkan, karena kita memandang jalur medan terjal yang harus kita tempuh untuk menggapai puncak gunung Merbabu. Berbalik arah pemandangan ke arah Gunung Merapi juga sangat indah sekali. Bila kita berjalan dengan cermat sekitar sekitar 25 meter di sebelah kanan jalur akan kita temukan sebuah batu berlobang yang keramat.

Di Puncak Kenteng Songo terdapat batu berlobang yang dikeramatkan masyarakat. Di puncak ini terdapat batu kenteng / lumpang / berlubang dengan jumlah 9 buah yang hanya bisa dilihat, menurut penglihatan paranormal. Mata biasa hanya melihat 4 buah batu berlobang.

Dari puncak Kenteng songo kita dapat memandang Gunung Merapi dengan puncaknya yang mengepulkan asap setiap saat, nampak dekat sekali. Ke arah barat tampak Gunung Sumbing dan Sindoro yang kelihatan sangat jelas dan indah. Lebih dekat lagi tampak Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Dari kejauhan ke arah timur tampak Gunung Lawu dengan puncaknya yang memanjang.

Transportasi

Selo dari Semarang-Solo

1. Bus Jurusan Semarang-Solo turun di kota boyolali. 2. Bus kecil dari Pasar Sapi Boyolali ke Cepogo/Selo. 3. Bus kecil dari Pasar Cepogo ke Selo.

Selo lewat Magelang

1. Bus jurusan Yogya - Semarang turun di Blabak (sebelum kota Magelang)

Ada juga bus kecil jurusan magelang ke boyolali turun di Selo.

Selo dari Yogyakarta-Solo

1. Bus jurusan Yogya-Solo turun di kota Kartasura. 2. Bus jurusan Solo-Semarang turun di terminal Boyolali. 3. Bus Kecil dari Pasar Sapi Boyolali ke Cepogo/Selo 4. Bus kecil dari Pasar Cepogo ke Selo.

Tempat Wisata

Kecamatan Selo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Boyolali, letaknya diantara Gunung Merapi dan Merbabu dengan ketinggian 1300-1500 m di atas permukaan laut menjadikan daerah ini dingin dan memiliki pemandangan yang indah. Wilayah seluas 11766,4 ha berupa hutan lindung sehingga menopang objek wisata kawasan Selo.

Di Kawasan Selo terdapat objek-objek wisata dan budaya yang merupakan peninggalan jaman kerajaan Mataram, Belanda maupun Jepang yakni:

Goa Raja

Goa Jepang

Petilasan Kebo Kanigoro

Makam ki Hajar Saloka

Hutan Lindung Genting

Tempat Ziarah

Watu Gubug

Puncak Syarief

Kenteng Songo

Petilasan Kebo Kanigoro,

Makam ki Hajar Saloka,

2.2.2 Jalur Kopeng Thekelan-Selo

Dari Jakarta bisa naik kereta api atau bus ke Semarang, Yogyakarta atau Solo. Dilanjutkan dengan bus jurusan Solo-Semarang turun di kota Salatiga, dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari Yogyakarta naik bus ke Magelang, dilanjutkan dengan bus kecil ke Kopeng. Dari kopeng terdapat banyak jalur menuju ke Puncak, namun lebih baik melewati desa tekelan karena terdapat Pos yang dapat memberikan informasi maupun berbagai bantuan yang diperlukan. Pos Tekelan dapat ditempuh melalui bumi perkemahan Umbul Songo.

Di bumi perkemahan Umbul Songo Anda dapat beristirahat menunggu malam tiba, karena pendakian akan lebih baik dilakukan malam hari tiba dipuncak menjelang matahari terbit. Andapun dapat beristirahat di Pos Thekelan yang menyediakan tempat untuk tidur, terutama bila tidak membawa tenda. Dapat juga berkemah di Pos Pending karena di tiga tempat ini kita bisa memperoleh air bersih.

pinus. Dari sini kita dapat menyaksikan pemandangan yang sangat indah ke arah gunung Telomoyo dan Rawa Pening.

Di Pos Pending kita dapat menemukan mata air, juga kita akan menemukan sungai kecil (Kali Sowo). Sebelum mencapai Pos I kita akan melewati Pereng Putih kita harus berhati-hati karena sangat terjal. Kemudian kita melewati sungai kering, dari sini pemandangan sangat indah ke bawah melihat kota Salatiga terutama di malam hari.

Dari Pos I kita akan melewati hutan campuran menuju Pos II, menuju Pos III jalur mulai terbuka dan jalan mulai menanjak curam. Kita mendaki gunung Pertapan, hempasan angin yang kencang sangat terasa, apalagi berada di tempat terbuka. Kita dapat berlindung di Watu Gubug, sebuah batu berlobang yang dapat dimasuki 5 orang. Watu Gubug konon merupakan pintu gerbang menuju kerajaan makhluk ghaib. Bila ada badai sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan karena sangat berbahaya. Mendekati pos empat kita jalur agak curam dan banyak pasir maupun kerikil kecil sehingga licin, angin kencang membawa debu dan pasir sehingga harus siap menutup mata bila ada angin kencang. Pos IV yang berada di puncak Gunung Watu Tulis dengan ketinggian mencapai 2.896 mdpl ini, disebut juga Pos Pemancar karena di puncaknya terdapat sebuah Pemancar Radio.

disini terdapat mata air, bedakan antara air minum dan air belerang.

Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang disisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian kita akan sampai di persimpangan, ke kiri menuju Puncak Syarif (Gunung Pregodalem) dan ke kanan menuju puncak Kenteng Songo ( Gunung Kenteng Songo) yang memanjang.

Transportasi

Kopeng dari Solo-Semarang

1. Bus Jur. Solo - Semarang, turun di Pasar Sapi (Salatiga) 2. Bus Kecil Jurusan Magelang - Kopeng turun di Kopeng Kopeng Semarang-Yogyakarta

1. Bus Jur. Yogya-Semarang turun di Magelang.

2. Bus Kecil Jurusan Magelang - Salatiga turun di Kopeng.

Tempat Wisata

Kopeng

Air Terjun Umbul Songo

Rawapening

Palagan Ambarawa

Tempat Ziarah

Watu Gubug

Puncak Syarief

Kenteng Songo

Legenda

Masyarakat di sekitar Kopeng di lereng Gunung Merbabu mayoritas beragama Budha sehingga akan kita temui beberapa Vihara. Penduduk sering melakukan meditasi atau bertapa dan banyak tempat-tempat menuju puncak yang dikeramatkan. Pantangan bagi pendaki untuk tidak buang air di Watu Gubug dan sekitar Kawah. Pendaki tidak diperkenan kan memakai pakaian warna merah dan hijau. Pada tahun baru jawa 1 suro penduduk melakukan upacara tradisional di kawah Gunung Merbabu. Dahulu anak-anak wanita di desa tekelan dibiarkan berambut gimbal untuk melindungi diri dan agar memperoleh keselamatan.

2.2.3 Jalur Wekas

Selepas pos II jalur mulai terbuka hingga bertemu dengan persimpangan jalur Kopeng yang berada di atas pos V (Watu Tulis), jalur Kopeng. Dari persimpangan ini menuju pos Helipad hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit. Suasana dan pemandangan di sekitar Pos Helipad ini sungguh sangat luar biasa. Di sebelah kanan terbentang Gunung Kukusan yang di puncaknya berwarna putih seperti muntahan belerang yang telah mengering. Di depan mata terbentang kawah yang berwarna keputihan. Di sebelah kanan di dekat kawah terdapat sebuah mata air, pendaki harus dapat membedakan antara air minum dan air belerang. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal serta jurang disisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Kemudian kita akan sampai di persimpangan, ke kiri menuju Puncak Syarif (Gunung Prengodalem) dan ke kanan menuju puncak Kenteng Songo (Gunung Kenteng Songo) yang memanjang.

Transportasi

Wekas dari Solo-Semarang

1. Bus Jur. Solo - Semarang, turun di Pasar Sapi (Salatiga) 2. Bus Kecil Jurusan Salatiga -Magelang turun di Pasar

Kaponan Wekas Semarang-Yogya

2. Bus Kecil Jurusan Magelang - Salatiga turun di Pasar Kaponan

2.2.4 Jalur Kopeng-Cuntel

matahari maupun air hujan. Dengan melintasi jalur yang masih serupa yakni menyusuri jalan berdebu yang diselingi dengan pohon-pohon pinus, sekitar 30 menit akan sampai di Pos Bayangan II. Di pos ini juga terdapat banguanan beratap untuk beristirahat.

Transportasi

Kopeng dari Solo-Semarang

1. Bus Jur. Solo - Semarang, turun di Pasar Sapi (Salatiga) 2. Bus Kecil Jurusan Magelang - Kopeng turun di Kopeng

Kopeng Semarang-Yogya

1. Bus Jur. Yogya-Semarang turun di Magelang.

2. Bus Kecil Jurusan Magelang - Salatiga turun di Kopeng.

3. Gambaran Dari Peraturan Pemerintah Terhadap Pelestarian Hutan.

Penulis memberikan dua Peraturan Pemerintah dalam penelitian ini. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

a. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, ada beberapa hal yang di kutip oleh penulis.

daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak- hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Dan perlindungan tersebut menjadi kewenanan Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Dijelaskan pula pada Pasal 6 bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, beberapa hal yang dikutip penulis antara lain yaitu dalam Pasal 1 angka 2 Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan kawasan hutan di Gunung Merbabu yang dimana juga merupakan sistem penyangga kehidupan masyarakat khususnya Dusun Cuntel, hutan di Gunung Merbabu merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Dusun Cuntel. Maka dari itu harus dijaga kelestarian dari hutan di Gunung Merbabu. Dalam Pasal 18 dijelaskan tentang zonasi. Zonasi pengelolaan pada kawasan taman nasional meliputi:

zona inti

zona rimba

zona pemanfaatan

zona lain sesuai dengan keperluan.

itu masyarakat dikira mengambil kayu di hutan Gunung Merbabu padahal mereka ingin mencari rumput.

4. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Dusun Cuntel.

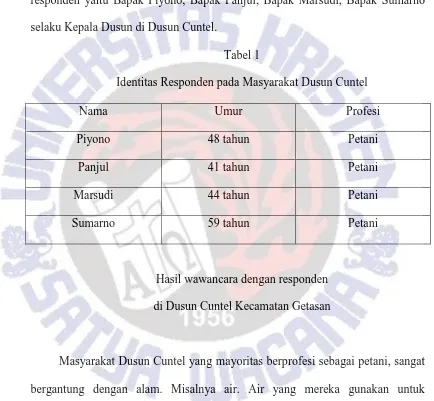

Wawancara yang dilakukan penulis di Dusun Cuntel, dilakukan dengan 4 responden yaitu Bapak Piyono, Bapak Panjul, Bapak Marsudi, Bapak Sumarno selaku Kepala Dusun di Dusun Cuntel.

Tabel 1

Identitas Responden pada Masyarakat Dusun Cuntel

Nama Umur Profesi

Piyono 48 tahun Petani

Panjul 41 tahun Petani

Marsudi 44 tahun Petani

Sumarno 59 tahun Petani

Hasil wawancara dengan responden di Dusun Cuntel Kecamatan Getasan

Masyarakat Dusun Cuntel yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sangat bergantung dengan alam. Misalnya air. Air yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari – hari untuk mereka konsumsi ataupun mereka gunakan untuk kebutuhan bercocok taman tersebut berasal dari gunung merbabu.27 Penyerapan air untuk kebutuhan masyarakat ini bergantung pada jenis pohon yang ada di hutan Gunung Merbabu. Pada peralihan fungsi hutan dari perhutani secara besar –

27

besaran mengubah tanaman yang sebelumnya pohon dengan daun lebar seperti manis jangan diubah menjadi pohon dengan daun jarum seperti pinus. Hal tersebut akan berdampak pada penyerapan air. Mengapa demikian, karena pohon yang memiliki daya serap untuk bisa menyerap air dan setelah itu bisa digunakan masyarakat adalah jenis pohon dengan daun lebar salah satunya yaitu pohon manis jangan. Dan jenis pohon daun jarum seperti pinus daya serap air tidak bagus seperti pohon daun lebar.28

Disinilah peran masyarakat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan di Gunung Merbabu agar masyarakat dapat memanfaatkan hutan di Gunung Merbabu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di Gunung Merbabu. Masyarakat Dusun Cuntel berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di Gunung Merbabu. Masyarakat Dusun Cuntel ini membentuk suatu kelompok pecinta alam yang tentunya beranggotakan dari masyarakat Dusun Cuntel itu sendiri. Kelompok pecinta alam ini dibentuk salah satu tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian hutan di Gunung Merbabu. Kegiatan yang mereka lakukan seperti reboisasi, perawatan pohon yang baru ditanam, mereka melakukan semua kegiatan tersebut karena mereka sadar bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan itu tidak lain untuk kebutuhan mereka saat ini ataupun kebutuhan yang akan datang.29

Dalam hal pelestarian hutan di Gunung Merbabu, masyarakat Dusun Cuntel memiliki respon yang positif. Tidak ada sikap apatis dari masyarakat Dusun Cuntel atas kegiatan pelestarian hutan di Gunung Merbabu.

28

Wawancara Bapak Piyono, masyarakat Dusun Cuntel Kecamatan Getasan. Tanggal 4 Maret 2017, pukul 15.45 WIB.

29

Rasa partisipatif yang timbul dalam masyarakat Dusun Cuntel ini turun temurun dari pendahulu mereka. Mereka dilatih untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di Gunung Merbabu ini sejak masih kecil. Dan dari data di atas telah menunjukkan bahwa rasa partisipatif tersebut tidak melihat dari kalangan. Kalangan muda sampai orang tua tetap memiliki rasa partisipatif untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di Gunung Merbabu.30

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Dusun Cuntel untuk melestarikan hutan di Gunung Merbabu yaitu reboisasi, perawatan pohon yang baru ditanam. Reboisasi yang dilakukan masyarakat ini adalah inisiatif dari masyarakat sendiri. Mereka merawat bibit-bibit yang akan mereka tanam dan menanam sendiri di kawasan hutan Gunung Merbabu. Mengapa masyarakat melakukan hal tersebut, karena dari Dusun maupun Desa itu tidak ada program kegiatan pelestarian hutan yang ada di Gunung Merbabu. Paguyuban yang ada di Dusun juga tidak memiliki program pelestarian hutan. Paguyuban tersebut hanya bekerja dalam kegiatan peternakan yaitu ternak sapi dan produksi terong belanda. Jadi yang memiliki kegiatan dalam pelestarian hutan hanya pecinta alam masyarakat Dusun Cuntel.31

Masyarakat sudah memiliki rasa partisipatif terhadap hutan yang ada di Gunung Merbabu sejak sebelum ditetapkannya kawasan hutan oleh Taman Nasional. Masyarakat Dusun Cuntel ini sudah melakukan reboisasi maupun perawatan terhadap pohon yang baru ditanam. Penetapan kawasan hutan oleh Taman Nasional, menimbulkan pro dan kontra dengan masyarakat. Masyarakat sempat menolak Taman Nasional ini atas penetapan kawasan hutan di Gunung

30

Wawancara Bapak Marsudi, Masyarakat Dusun Cuntel Kecamatan Getasan. Tanggal 4 Maret 2017, pukul 15.20 WIB.

31

Merbabu. Masyarakat berpandangan bahwa mereka tidak akan bisa lagi menikmati hasil hutan di kawasan hutan Gunung Merbabu.

Sebelum ditetapkannya kawasan hutan oleh Taman Nasional, masyarakat Dusun Cuntel dapat memanfaatkan hutan di Gunung Merbabu dengan bebas. Mereka bisa mengambil rumput dimanapun rumput itu berada. Tetapi sejak ditetapkannya kawasan hutan oleh Taman Nasional, masyarakat terbatasi untuk menikmati hasil hutan di Gunung Merbabu. Mereka tidak bisa lagi mengambil rumput di sembarang tempat karena akses masuk hutanpun sudah terbatas. Masyarakat juga merasa kebingungan untuk mencari rumput karena akses yang terbatas tersebut. Mereka ingin mencari rumput tetapi di sisi lain mereka dikira akan mengambil kayu. Masyarakat juga mengusulkan kepada Taman Nasional agar ditetapkannya zona rumput. Selain akses yang terbatas, masyarakat Dusun Cuntel merasa status hutan di Gunung Merbabu ini lucu. Mengapa demikian, karena terdapat hutan dengan luas 1,3 Ha yang dinamakan hutan Pangonan dan hutan ini berada di tengah-tengah kawasan Taman Nasional tetapi hutan pangonan ini bukan termasuk hutan negara. Hutan pangonan ini dikelola oleh masyarakat sebelum adanya Taman Nasional Gunung Merbabu. Negara tidak ingin menghilangkan apa yang sudah ada, maka dari itu hutan pangonan ini tetap dikelola oleh masyarakat sampai sekarang.

5. Wawancara di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

pengawetan yaitu untuk flora dan fauna. Pengertian pengawetan bukan berarti mengawetkan flora fauna yang sudah mati tetapi menjaga flora fauna tersebut agar tetap lestari. Karena hal ini akan berdampak ke progam yang ketiga yaitu pemanfaatan. Apabila hutan yang ada di Gunung Merbabu kelestriannya terjaga, maka sumber air yang terdapat di Gunung Merbabu juga akan melimpah. Dan hal ini tentunya akan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat luas.32 Memanfaatkan hutan Gunung Merbabu juga ada batasan yaitu hanya boleh memanfaatkan hutan dalam zona tradisional. Dan masyarakat memanfaatkan hutan tidak diperbolehkan untuk komersial.

Untuk menjaga perlindungan kawasan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam menjaga perlindungan hutan. Masyarakat berperan penting dalam menjaga perlindungan hutan agar tetap lestari. Karena hutan yang ada di Gunung Merbabu dengan luas sekitar 50.000 ha tidak memungkinkan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk melaksanakan program-progam tersebut. Maka dari itu dibutuhkan peran dari msyarakat untuk membantu menjaga perlindungan hutan di Gunung Merbabu. Selain itu juga terdapat masyarakat binaan dari Taman Nasional Gunung Merbabu yaitu Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Masyarakat binaan Taman Nasional ini membantu dalam rangka menjaga perlindungan hutan. Masyarakat sangat kooperatif dalam menjaga perlindungan hutan. Peran masyarakat seperti inilah yang dibutuhkan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk menjaga kelestarian hutan Gunung Merbabu. Menjaga perlindungan hutan tidak lepas dari gangguan-gangguan seperti pemburuan satwa liar, penebangan liar dan kebakaran hutan.

32

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu melakukan sosialisasi karena dampak dari terjadinya kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, maka dari perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan antara: 1. Meningkatkan peran seeta masyarakat sekitar kawasan dalam

usaha pencegahan atau pengendalian kebakaran hutan.

2. Memeberikan pemahaman kepada masyaraka maupun pengurus desa tentang dan dampak terjadinya kebakaran hutan.

3. Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu akibat kerusakan hutan atau kebakaran hutan.

C.

Analisis

Dalam penulisan analisis, penulis membagi menjadi dua poin yaitu analisis terhadap partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Gunung Merbabu dan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Gunung merbabu.

Analisis terhadap partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Gunung Merbabu, menjelaskan tentang rasa partisipatif yang timbul dari masyarakat dan tindakan apa yang mencerminkan rasa partisipatif tersebut dalam pengelolaan hutan Gunung Merbabu. Sedangkan dalam analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di kawasan Gunung merbabu menjelaskan tentang faktor apa yang mempengaruhi rasa partisipatif dari masyarakat dalam pengelolaan hutan Gunung Merbabu.

1. Analisis terhadap partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan di

kawasan Gunung Merbabu.

mengetahui adanya Undang-Undang Kehutanan. Hanya sekitar 35% masyarakat yang mengetahui adanya Undang-Undang Kehutanan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutupi kemungkinan akan masyarakat memiliki sikap peduli terhadap pelestarian hutan. Masyarakat Dusun Cuntel memiliki rasa partisipatif dalam melestarikan hutan Gunung Merbabu.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang kegiatan Pengelolaan hutan yang meliputi:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Partisipasi masyarakat terhadap kawasan hutan Gunung Merbabu oleh Masyarakat Dusun Cuntel terbilang cukup baik. Tetapi masih kekurangan dari sikap partisipasi mereka. Karena masih ada pohon yang ditebang tetapi hanya diambil kulitnya dan batang pohon dibiarkan begitu saja. Kerusakan hutan seperti ini akan berakibat pada sumber air.

Mereka sadar bahwa anak cucu mereka nanti juga membutuhkan hasil hutan terutama di kawasan Gunung Merbabu. Masyarakat juga melakukan per+lindungan terhadap hutan. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki masyarakat binaan di Dusun Cuntel yang juga melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan Gunung Merbabu. Masyarakat binaan tersebut yaitu Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api. Masyarakat Mitra Polhut merupakan kelompok masyarakat di sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina. Melalui keberadaan Masyarakat Mitra Polhut, diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan khususnya di kawasan konservasi. Sedangkan dengan keberadaan Mayarakat Peduli Api, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat menyikapi tiap ancaman seperti menyikapi kebakaran dengan baik..

2. Analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap

pengelolaan hutan di kawasan Gunung merbabu.

masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka merasa harus menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan tempat mereka menggantungkan hidup. Dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Dan Pasal 69 ayat (1) menjelaskan masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat karena diatur dalam undang-undang.

Masyarakat tidak bisa apabila hanya mengandalkan pihak dari Taman Nasional untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan Gunung Merbabu. Mengingat luas hutan Gunung Merbabu yang lebih dari 50.000 ha dengan personil dari taman nasional yang hanya 50 orang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di Gunung Merbabu. Untuk mengatasi keterbatasan personil dari pihak Taman Nasional. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu membuat masyarakat binaan yang disebut sebagai Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api. Masyarakat binaan dari Taman Nasional ini sangat membantu pihak Taman Nasional dalam memaksimalkan kegiatan pengelolaan hutan Gunung Merbabu.