MELISA ANJANI PUSPITASARI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2013

ANALISIS RELASI SOSIAL ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Relasi Sosial antara Warga Masyarakat dengan Para Pemangku Kepentingan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terkait Akses Sumberdaya Hutan Lokapurna,” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbingan dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

Melisa Anjani Puspitasari

ABSTRAK

MELISA ANJANI PUSPITASARI. Analisis Relasi Sosial antara Warga Masyarakat dengan Para Pemangku Kepentingan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terkait Akses Sumberdaya Hutan Lokapurna. Dibimbing oleh RINA MARDIANA

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menelaah riwayat dan dinamika perubahan akses warga masyarakat terhadap kawasan hutan Lokapurna. Kedua, menganalisis pengaruh perubahan relasi sosial antara warga masyarakat dengan para pemangku kepentingan kawasan hutan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang didukung dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kawasan hutan Lokapurna telah mengalami tiga kali perubahan status dan fungsi hutan. Dari common pool state property (hutan lindung) berubah menjadi common pool private property (hutan produksi Perhutani), dan sekarang kembali menjadi common pool state property (taman nasional). Kedua, relasi antara masyarakat

dengan pemangku kepentingan lain berada pada tipe “marginal”. Kondisi ini

mencerminkan bahwa di mata masyarakat baik potensi kerjasama maupun tingkat ancaman pemangku kepentingan tergolong sedang.

Kata kunci: Relasi sosial, akses, pemangku kepentingan, common property resource

ABSTRACT

MELISA ANJANI PUSPITASARI. The Social Relations Analysis between Local Community and the Stakeholders of Mount Halimun Salak National Park with regards to Access over Lokapurna’s Forest Resource. Supervised by RINA MARDIANA.

The objectives of this research is, firstly, to analyze the history and dynamics of the access of local community over Lokapurna’s forest area. Secondly, to analyze the effect of changing social relations between local community and the

stakeholders of Lokapurna’s forest of the Gunung Halimun Salak National Park.

A survey method supported with qualitative data is applied. The results show that, first, up to present, the governance regime and property right of Lokapurna’s

forest has been changing three times. Initially, the Lokapurna’s forest classified as

protection forest of common pool state property, then changes to production forest of common pool private property, and lastly became conservation forest or national park of common pool state property. Second, the social relations between local community and their stakeholders are classified as “marginal”. The local community viewed the opportunity of cooperation and threat from their stakeholder as medium level.

MELISA ANJANI PUSPITASARI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2013

ANALISIS RELASI SOSIAL ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Judul Skripsi : Analisis Relasi Sosial antara Warga Masyarakat dengan Para Pemangku Kepentingan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terkait Akses Sumberdaya Hutan Lokapurna

Nama : Melisa Anjani Puspitasari

NIM : I34090055

Disetujui oleh

Rina Mardiana, SP., M.Si. Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Analisis Relasi Sosial antara Warga Masyarakat dengan

Para Pemangku Kepentingan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terkait Akses Sumberdaya Hutan Lokapurna” dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini, diantaranya:

1. Rina Mardiana, SP., M.Si dan Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta saran selama proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Ibunda tercinta Eka Sulistiyani dan ayahanda MS. Supriadi, selaku orang tua tercinta atas doa terbaiknya serta Nindya Dwikartika, Olivia Damayanti dan Aditya Putra Ramadhan selaku adik-adikku tersayang yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.

3. Bapak Abdul Malik dan Ibu Siti yang telah membantu dan memberikan masukan selama penulis berada di lapangan.

4. Sahabat terbaikku Arif Irawan dan Aniyati Wibawati yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Sahabat terbaikku di Departemen SKPM 46 yaitu Tanti Ningsih, Marwah Rahayu M, Lorenza, Vici, Ema H, Nurcholilah J, Karina H, Santi Arisona, Lansa Sofia S, dan Siska Oktavia yang selalu menjadi sahabat selama penulis menimba ilmu di IPB.

6. Rekan UKF, Eco Agrifarma, Taekwondo IPB, Sanggar Juara untuk mengasah softskill organisasi dan manajemen serta pengalaman luar biasa kepada penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu doa, semangat dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi sebagai alternatif solusi konflik sosial terkait sumberdaya alam.

Bogor, Juli 2013

DAFTAR ISI

Definisi Sumberdya Alam 3

Definisi Taman Nasional 3

Definisi Pemangku Kepentingan 4

Pemangku Kepentingan Taman Nasional 4

Definisi Hak atas Properti (Properti Right) dan Akses 5

Relasi antara Pemangku Kepentingan 6

Kerangka Pemikiran 7

Hipotesis Penelitian 7

Definisi Operasional 8

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian 11

Pendekatan dan Metode Pengambilan Sampel 11

Teknik Pengumpulan Data 11

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 12

GAMBARAN UMUM DESA GUNUNG SARI

Kondisi Geografis, Ekologis, dan Demografis 13

Kondisi Sosial 14

AKSES SUMBERDAYA HUTAN DI KAWASAN LOKAPURNA, TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Sejarah Kawasan TNGHS: Tinjauan Aspek Properti 17

Pemangku Kepentingan Kawasan Hutan Lokapurna TNGHS 18 Akses Masyarakat terhadap Kawasan Lokapurna TNGHS 19

Ikhtisar 20

RELASI ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG LAIN

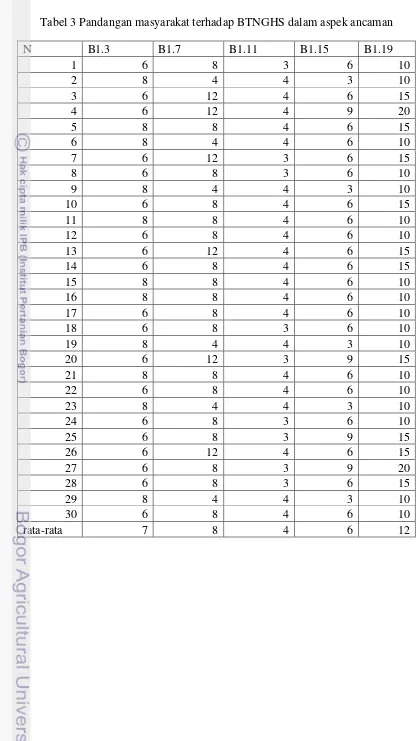

Pandangan Masyarakat terhadap Pemangku Kepentingan Lain: Aspek Ancaman terhadap Akses Masyarakat ke dalam Kawasan Hutan

21

Kerjasama

Karakter Pemangku Kepentingan Lain di Mata Masyarakat 23

Ikhtisar 24

PENUTUP

Simpulan 25

Saran 26

DAFTAR PUSTAKA 27

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

1. Jumlah dan presentase penduduk Desa Gunung Sari Kecamatan

Pamijahan tahun 2012 13

2. Luas lahan menurut jenis pemanfaatannya di Desa Gunung Sari 14

3. Tingkat pendidikan Desa Gunung Sari 15

4. Kepentingan utama para pihak dalam pengelolaan kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

18

5 Indeks akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan di kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

19

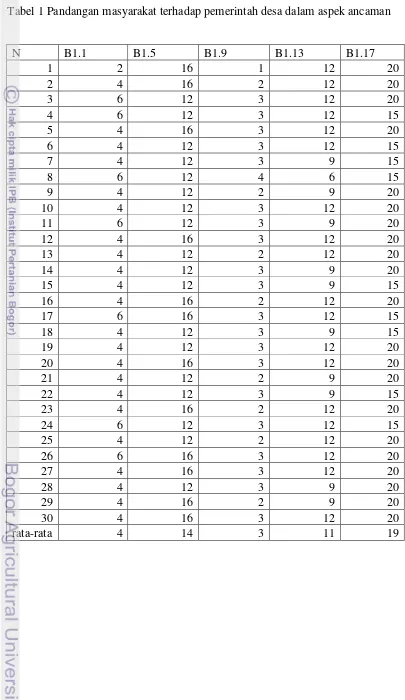

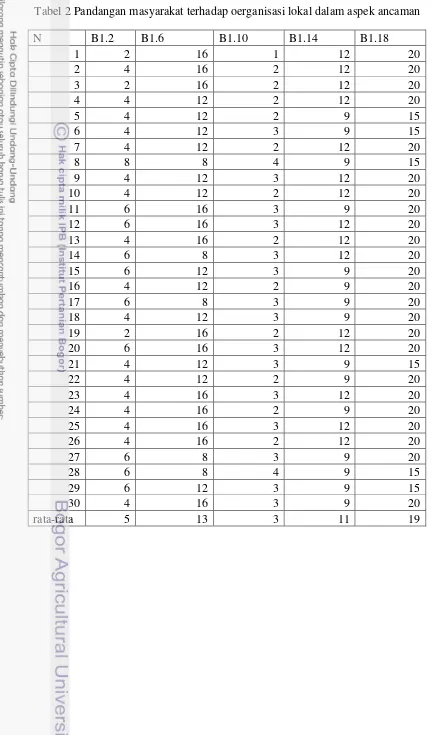

6. Pandangan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain dalam aspek ancaman

21

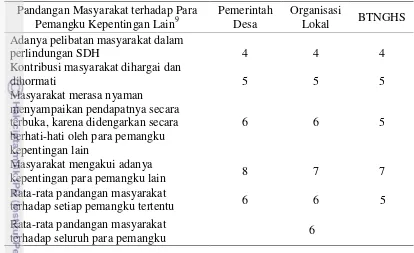

7. Pandangan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain dalam aspek kerjasama

23

DAFTAR GAMBAR

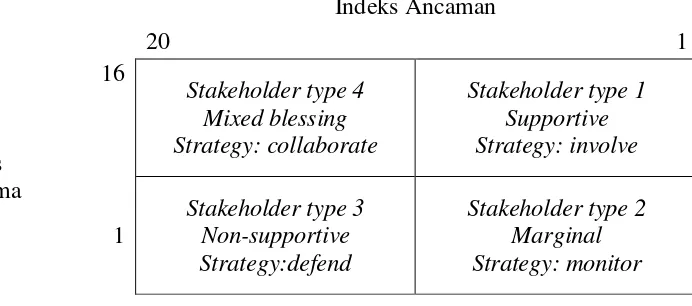

1. Managing stakeholder: type and strategies 7

2. Kerangka pemikiran 8

3. Mata pencaharian penduduk di Desa Gunung Sari 14 4. Modifikasi matriks Savage et al (1991) untuk menganalisis kategori

pemangku kepentingan di hutan Lokapurna TNGHS

24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner 31

2. Hasil pengolahan data 39

3. Peta wilayah penelitian 46

4. Responden hasil accidental sampling 47

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kontribusi industri perkayuan terhadap pendapatan nasional mencapai 20 persen dalam beberapa dekade terakhir dan memberikan kesempatan kerja yang luas. Keadaan seperti itu menjadikan hutan sebagai salah satu sumberdaya yang sangat penting keberadaannya bagi manusia. Tidak hanya dari segi ekonomi yang dapat mendatangkan devisa bagi negara, tetapi juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat sehari-hari1. Dalam skala kecil, hutan berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat yang memperoleh pendapatannya dari hasil hutan terutama dari hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, tanaman obat, dan sebagainya. Selain itu hutan seringkali dijadikan tempat berbagai kegiatan ritual dan kerohanian oleh masyarakat setempat (McCarthy 2002)2. Melimpahnya sumberdaya hutan juga menyebabkan banyak pihak dengan aneka kepentingan untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu cara agar dapat menjamin sumberdaya hutan tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Mengacu kepada UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi dibagi menjadi dua, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan konservasi yang paling terkenal adalah taman nasional yang termasuk ke dalam KPA, dengan fungsinya yaitu sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Ngadiono 2004).

Perubahan status fungsi hutan seringkali juga menyebabkan terjadinya perubahan relasi diantara pemangku kepentingan yang terlibat di dalam suatu kawasan. Keadaan seperti ini juga terjadi di wilayah Lokapurna. Lokapurna merupakan suatu kawasan di Desa Gunung Sari yang masuk ke dalam wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada tahun 2003. Sejak perubahan status tersebut, selain menyebabkan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan semakin terbatas, tetapi juga menyebabkan para pemangku kepentingan yang terlibat seperti masyarakat, pemerintah desa, organisasi lokal, dan Balai Taman Nasional membentuk suatu relasi baru untuk membicarakan perihal kebijakan yang berlaku terhadap sumberdaya hutan.

Penelitian ini dipandang penting dilakukan karena sejak kawasan hutan Lokapurna menjadi bagian dari kawasan TNGHS, analisis relasi sosial antara komunitas lokal dengan para pemangku kepentingan belum pernah dilakukan oleh para peneliti di kawasan ini. Padahal analisis relasi sosial dikalangan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana relasi yang terjadi diantara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain bersifat mendukung atau sebaliknya, menegasikan fungsi konservasi taman nasional.

1

Menurut Kartodihardjo (1999) dalam Yasmi etal (2005)

2

Masalah Penelitian

Mengingat alasan yang telah dikemukakan, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan di kawasan Lokapurna? Apakah mereka telah mengakses hutan Lokapurna jauh sebelum kawasan hutan tersebut berubah menjadi atau menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak?

2. Dengan berubahnya status kawasan hutan produksi Lokapurna menjadi kawasan konservasi, maka sejauh mana warga masyarakat memandang pemangku kepentingan yang baru (diantaranya Balai TNGHS) sebagai pihak yang dapat diajak bekerjasama dalam melindungi, menjaga, dan memanfaatkan kawasan hutan? atau sebaliknya, warga memandang para pemangku kepentingan yang baru tersebut merupakan ancaman terhadap akses mereka ke kawasan hutan?

Atas dasar dua masalah penelitian tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menelaah riwayat dan dinamika perubahan akses komunitas masyarakat terhadap kawasan hutan Lokapurna yang sekarang telah menjadi bagian kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

2. Menganalisis pengaruh perubahan relasi sosial antara warga masyarakat dengan para pemangku kepentingan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terhadap perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan Lokapurna, sebagai akibat berubahnya struktur akses warga masyarakat

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan mengenai analisis relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait akses sumberdaya hutan di kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang timbul terkait relasi yang terjadi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan di kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Sumberdaya Alam

Pengertian sumber daya alam menurut Bastian (2012) yaitu sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sumberdaya alam (SDA) apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga ia dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan SDA apabila memenuhi 3 syarat yaitu: sesuatu itu ada, dapat diambil, dan bermanfaat. Dengan demikian, pengertian SDA mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumberdaya selalu terbuka. Pemahaman mengenai SDA akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, SDA dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu: sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya mineral.

Taman Nasional

Taman nasional merupakan bagian dari wilayah hutan konservasi, dimana hutan konservasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/2010 diartikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sementara Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006, memaparkan bahwa taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Fungsi taman nasional sendiri menurut Ngadiono (2004) adalah sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional Gunung Halimun ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 288/Kpts/II/1992 dan SK nomor 282/KP/H-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas 40 000 ha. Kawasan ini sebelumnya merupakan hutan lindung dengan luas 39 941 ha yang ditetapkan pada masa pemerintah Belanda (1924-1939).

Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Dalam skripsi ini pemangku kepentingan merupakan terjemahan dari stakeholders. Untuk selanjutnya akan terus digunakan istilah pemangku kepentingan. Freeman (1984) dalam Fontaine et al. (2006) menyatakan definisi pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Adapun definisi pemangku kepentingan yang lain menurut Gonsalves et al. (2005) dalam Iqbal (2007) yaitu, siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumberdaya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Pemangku Kepentingan Taman Nasional

Ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam kawasan taman nasional, baik itu atas nama kelompok ataupun individu. Di setiap kawasan taman nasional, jenis dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat tidak selalu sama. Berikut di bawah ini adalah para pemangku kepentingan yang sering terlibat dalam kawasan taman nasional, diantaranya:

1. Masyarakat

Ostrom (1992) dalam Fuad dan Maskanah (2000) menyatakan, masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh suatu kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan preferensi-preferensi yang mengatur tindakan kolektif, anggota kelompoknya relatif stabil, interaksi antar anggota kelompok diharapkan berlangsung terus-menerus, dan relasi-relasi yang terjadi bersifat langsung dan multiples.

Dalam masalah akses pemanfaatan sumberdaya hutan, masyarakat lokal selalu ditempatkan sebagai pihak yang memicu terjadinya kerusakan hutan, yang berakibat pada timbulnya konflik. Sebagaimana hasil penelitian Diantoro (2011), masyarakat memasuki hutan karena kondisi ekonomi mereka yang terbatas, sehingga pada saat yang bersamaan mereka memerlukan lahan yang lebih luas sebagai sandaran hidup mereka, namun tidak selamanya posisi masyarakat berada pada pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, hasil penelitian dari Tim Indoforest (2011) menunjukkan bahwa, masyarakat lokal bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di wilayah Taman Nasional Lore Lindu, melainkan selama berabad-abad penduduk sekitar telah menjaga hutan secara lestari. Mereka berkonflik dengan pihak taman nasional hanya karena mereka merasa terusir dari wilayah yang telah mereka tempati selama ini.

2. Lembaga Adat Desa

adat. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik horisontal, tetapi tidak sedikit pula peran lembaga adat yang menjalankan perannya sebagaimana mestinya, seperti yang ditunjukkan pada hasil penelitian Tim Indoforest (2011) di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), dikatakan bahwa, lembaga adat mereka berupaya dengan keras agar pihak taman nasional dapat mengakui keberadaan adat mereka, dan membolehkan mereka untuk tetap tinggal di tanah leluhur mereka, serta dapat ikut serta dalam mengelola TNLL.

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu badan yang memiliki suatu otoritas dalam pembuatan peraturan. Dalam kasus koflik di wilayah taman nasional ini pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, karena tidak jarang konflik yang terjadi di wilayah taman nasional adalah akibat dari peraturan yang saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Wulan et al (2004), dimana pemerintah daerah berusaha membuat suatu kebijakan untuk memperoleh pendapatan asli daerah, agar bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat tetap mempertahankan kebijakannya tentang konservasi kehutanan agar hutan tetap terjaga kelestariannya dan fungsinya.

4. Swasta

Pihak swasta merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang industri, jasa, atau investasi. Pihak swasta terkadang berperan sebagai salah satu penyebab konflik di wilayah taman nasional. Kerap dijumpai pihak swasta berkolusi dengan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, yang seharusnya tidak boleh diakses. Sikap semacam ini menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat setempat. Sebagaimana ditunjukkan pada hasil penelitian Rahmawati et al (2008), yang melihat adanya perbedaan tindakan antara Balai TNGHS kepada masyarakat dan kepada perusahaan Teh Nirmala. Terhadap kebun perusahaan yang berada tepat di tengah-tengah TNGHS, Balai TNGHS tidak memberikan tindakan atau sanksi apapun, karena perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam pembahasan mengenai konflik yang terjadi di wilayah taman nasional ini, peran LSM lebih cenderung untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian tim Indoforest (2011), di wilayah Taman Nasional Lore Lindu. LSM bersama masyarakat berusaha untuk memperjuangkan agar masyarakat Desa Katu, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat mempertahankan lahan leluhur mereka, namun dalam kasus konflik sosial ini, peran LSM hanya sebagai pendamping, karena tugasnya hanyalah mendampingi pihak-pihak yang terlibat konflik, agar konflik tersebut dapat diredam.

Hak atas Properti (Property Right) dan Akses

a) Hak Menggunakan (right to use)

Hak menggunakan meliputi hak akses, yaitu untuk masuk ke domain sumberdaya, misalnya hak untuk melewati sebidang tanah, pergi ke suatu hutan atau kanal dan hak pemanfaatan yaitu untuk menghilangkan sesuatu, misalnya untuk mengambil air, beberapa kayu bakar, pakan ternak atau ikan.

b) Hak Mengendalikan (right to control)

Hak mengendalikan meliputi hak pengelolaan, yaitu untuk memodifikasi atau mengubah sumberdaya, misalnya dengan menanam pohon atau semak, memperbesar suatu saluran irigasi, atau membatasi apa yang bisa dipanen. Hak ini terdiri atas dua macam,

Hak eksklusive (exclusive right), yaitu hak pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut, dan

Hak pengalihan (transfer right), yaitu hak untuk mengalihkan kepemilikan atau penguasaan kepada orang lain, baik karena warisan, penjualan atau hadiah.

Istilah common-pool resources diperkenalkan secara spesifik oleh Ostrom sebagai sumberdaya alam yang mempunyai dua karakteristik, yaitu: (1) memiliki rivalness di dalam pemanfaatan, artinya setiap konsumsi atau pemanenan oleh seseorang atas sumberdaya akan mengurangi kemampuan atau jatah orang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Sebagai contoh adalah hutan, padang rumput, bahan tambang, dan lainnya, (2) besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membatasi atau mencegah pihak lain mengakses sumberdaya tersebut3. Mengingat besarnya biaya yang harus dicurahkan untuk mencegah pihak lain akses ke common-pool resource, maka common-pool resource cenderung menjadi sumberdaya alam yang diakses terbuka oleh banyak pihak (open access resource). Bila common-pool resource menjadi open access resource; maka sumberdaya tersebut berpeluang besar mengalami degradasi atau kehancuran.

Menurut Nugroho (2006) property right adalah hak untuk mengelola, memperoleh manfaat, dan memindah-tangankan hak yang dikuasai atas suatu sumberdaya yang dimiliki oleh individu, komunitas, atau negara. Terdapat beragam aransemen kelembagaan terkait dengan hak kepemilikan, yaitu: (1) kepemilikan oleh pribadi (private property), (2) kepemilikan oleh negara (state property), (3) kepemilikan oleh komunitas adat (communal/customary property), dan (4) tanpa kepemilikan/ akses terbuka (open access property).

Relasi antara Pemangku kepentingan

Relasi antar pemangku kepentingan merupakan suatu bentuk hubungan yang terjalin diantara para pemangku kepentingan yang ada di suatu wilayah, hal ini sejalan dengan pendapat Meyers (2001) dalam Winara dan Mukhtar (2010) bahwa para pemangku kepentingan memiliki derajat kekuatan yang sangat berbeda-beda dalam mengendalikan keputusan, dan memiliki derajat potensi yang berbeda dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini berarti untuk mencapai tujuan

3

yang diinginkan oleh semua pemangku kepentingan maka mereka harus bekerjasama dengan menyumbangkan pengaruhnya masing-masing.

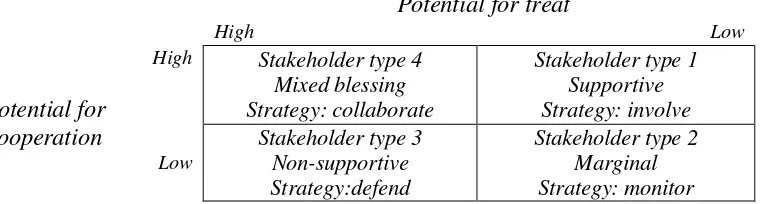

Tingkat relasi yang terjadi antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan yang lain dapat dilihat dengan metode analisis pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh Savage et al (1991). Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan tinggi rendahnya tingkat kerjasama dan ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain. Hasil yang didapat nantinya dimasukkan ke dalam matriks yang ada di bawah ini. Selanjutnya berdasarkan potensi kerjasama dan potensi ancaman yang timbul, dapat diketahui sejauh mana relasi yang terwujud antara komunitas masyarakat dengan pemangku kepentingan lain. Dalam konteks ini adalah para pemangku kepentingan kawasan hutan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Gambar 1. Managing stakeholder: type and strategies (Savage et al. 1991) 4

Kerangka Pemikiran

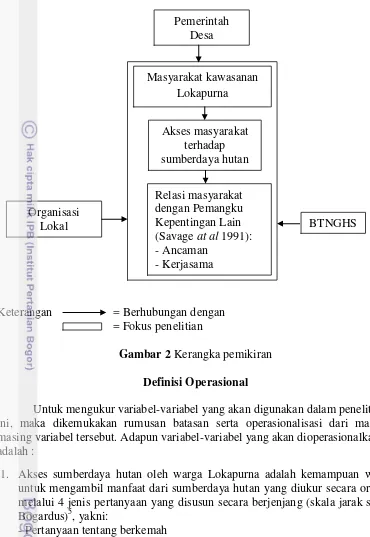

Sejak Kawasan Lokapurna masuk ke dalam wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, banyak pemangku kepentingan yang terlibat, diantaranya adalah Balai Taman Nasional, masyarakat, pemerintah desa, dan organisasi lokal. Dalam skripsi ini relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain dianalisis dengan menggunakan teori Savage et al (1991) dengan melihat seberapa besar potensi ancaman dan kerjasama yang diberikan oleh masing-masing pemangku kepentingan tersebut dari sudut pandang masyarakat. Relasi yang terbentuk diantara masyarakat dengan pemangku kepentingan ini dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Keterkaitan berbagai variabel tersebut secara rinci disajikan pada Gambar 2 di halaman selanjutnya.

Hipotesis Penelitian

Masyarakat memandang para pemangku kepentingan di kawasan hutan Lokapurna TNGHS sebagai ancaman terhadap akses mereka ke kawasan hutan dimaksud. Sebagai akibatnya, tidak tumbuh kerjasama yang kuat diantara warga masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam membangun perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan Lokapurna, TNGHS

4

Keterangan = Berhubungan dengan = Fokus penelitian

Gambar 2 Kerangka pemikiran

Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan rumusan batasan serta operasionalisasi dari masing-masing variabel tersebut. Adapun variabel-variabel yang akan dioperasionalkan adalah :

1. Akses sumberdaya hutan oleh warga Lokapurna adalah kemampuan warga untuk mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang diukur secara ordinal melalui 4 jenis pertanyaan yang disusun secara berjenjang (skala jarak sosial Bogardus)5, yakni:

- Pertanyaan tentang berkemah

- Pertanyaan tentang mengambil ranting, kayu, atau buah

- Pertanyaan tentang mengambil tanaman, satwa, atau menebang pohon - Pertanyaan tentang mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian atau lahan

usaha.

5

Lebih lanjut mengenai skala jarak sosial Bogardus dapat dilihat di Singarimbun dan Effendi (1989: 113)

Masyarakat kawasanan Lokapurna

Relasi masyarakat dengan Pemangku Kepentingan Lain (Savage at al 1991): - Ancaman

- Kerjasama

Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan

Pemerintah Desa

BTNGHS Organisasi

2. Relasi antara warga masyarakat dengan pemangku kepentingan lain diukur dengan cara:

a. Ancaman, yaitu ukuran tindakan individu yang dirasa dapat merugikan orang atau kelompok lain. Indikator variabel ini adalah tindakan individu yang merugikan orang atau kelompok lain yang diukur secara ordinal melalui 5 jenis pertanyaan yang disusun secara berjenjang (skala jarak sosial metode Bogardus), yakni:

- Pertanyaan tentang perbedaan pendapat - Pertanyaan tentang persaingan

- Pertanyaan tentang kesepakatan yang relatif sering berubah - Pertanyaan tentang keadilan

- Pertanyaan tentang kepercayaan.

b. Kerjasama, yaitu ukuran tindakan seseorang dalam bekerja secara bersama dengan orang atau kelompok lain yang diukur secara ordinal melalui 4 jenis pertanyaan yang disusun secara berjenjang (skala jarak sosial metode Bogardus), yakni:

- Pertanyaan tentang pandangan masyarakat mengenai kepentingan para pemangku kepentingan lain

- Pertanyaaan tentang kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya secara terbuka, karena didengarkan secara berhati-hati oleh para pemangku kepentingan lain

- Pertanyaan tentang pelibatan masyarakat dalam perlindungan sumberdaya hutan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Lokapurna, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih secara purposive dengan alasan wilayah penelitian ini pada tahun 2003 berdasarkan SK Menhut no 175, masuk ke dalam kawasan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Selama bergabung ke dalam kawasan TNGHS kajian mengenai relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain belum ada, selain itu juga karekteristik yang terdapat di daerah ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan alasan tersebut, maka kawasan Lokapurna, Desa Gunung Sari dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilaksakan pada minggu pertama bulan April sampai Mei 2013.

Pendekatan dan Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan didukung oleh data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode survey dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah dipilih. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi (Singarimbun dan Efendi 1989). Sementara pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus dan wawancara.

Responden didefinisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan tentang diri dan kondisi di sekitarnya. Untuk memilih responden digunakan salah satu teknik penarikan sampel, yaitu penarikan accidental sampling. Metode ini digunakan karena terdapat syarat-syarat tertentu untuk menjadi responden, dengan ukuran pernah berinteraksi dengan hutan. Accidental sampling sendiri merupakan suatu penarikan sampel dimana seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut ditemui (Mustafa 2000). Alasan pengambilan sampel dengan metode ini, karena populasi penelitian yang bersifat homogen, terkait dengan interaksinya terhadap hutan (dalam hal ini populasi yang diteliti bekerja sebagai petani hutan dan pengusaha warung makanan). Jumlah responden yang diambil sebanyak 30 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terutama diperoleh dari wawancara terstruktur dengan kuesioner kepada responden. Selain wawancara dengan kuesioner data primer juga diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 5 informan. Juga dilakukan observasi untuk melihat keadaan kawasan Lokapurna di Desa Gunung Sari yang tergolong sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Jawaban responden atas 4 jenis pertanyaan tentang akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan (sebagaimana diutarakan pada definisi operasional), diukur melalui skor ordinal sebagai berikut:

-Tidak Pernah, diberi skor 1 -Jarang, diberi skor 2 -Sering, diberi skor 3 - Selalu, diberi skor 4

Nilai maksimum setiap responden diukur dengan indeks. Indeks maksimum untuk akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan adalah 16. Adapun indeks minimum adalah 1.

Jawaban responden atas 4 jenis pertanyaan tentang kerjasama antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (sebagaimana diutarakan pada definisi operasional), diukur melalui skor ordinal sebagai berikut:

-Tidak Pernah, diberi skor 1 -Jarang, diberi skor 2 -Sering, diberi skor 3 - Selalu, diberi skor 4

Nilai maksimum indeks untuk kerjasama antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain adalah 16. Adapun indeks minimum adalah 1.

Jawaban responden atas 5 jenis pertanyaan tentang ancaman pemangku kepentingan terhadap akses masyarakat di dalam hutan Lokapurna (sebagaimana diutarakan pada definisi operasional), diukur melalui skor sebagai berikut:

-Tidak Pernah, diberi skor 1 -Jarang, diberi skor 2 -Sering, diberi skor 3 - Selalu, diberi skor 4

Nilai maksimum indeks untuk kelompok pertanyaan ini adalah 20. Adapun indeks minimumnya adalah 1.

Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tabulasi silang dan grafik. Tabel frekuensi digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dengan satu variabel, sedangkan tabulasi silang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dengan dua variabel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excell 2007.

Analisis relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang dikembangkan oleh Savage et al (1991) untuk mengetahui seberapa besar relasi yang terjalin diantara masyarakat dengan pemangku kepentingan di lokasi penelitian. Urutan dalam pengujiannya yaitu:

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat

2. Menentukan kategori potensi ancaman dan kerjasama yang terjadi

GAMBARAN UMUM DESA GUNUNG SARI

Kondisi Geografis, Ekologis, dan Demografis

Desa Gunung Sari adalah salah satu desa yang terletak di sekitar kawasan hutan Lokapurna, TNGHS. Secara administratif desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Pamijahan. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 683 240 ha yang terdiri dari 3 dusun (dusun I adalah RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04; dusun II adalah RW 05, RW 06, RW 07; dusun III adalah RW 08, RW 09), 9 RW dan 43 RT.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan secara umum berupa sawah dan daratan yang berada pada ketinggian antara 600 m s/d 800 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 22o s/d 28o celcius.

Secara demografi, jumlah penduduk Desa Gunung Sari sebanyak 12 368 jiwa yang terdiri dari 6 432 jiwa laki-laki dan 5 936 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3 563 KK sedangkan jumlah keluarga miskin (GAKIN) 936 KK dengan presentase 29,67 persen dari jumlah yang ada di Desa Gunung Sari. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk Desa Gunung Sari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah dan presentase penduduk Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan tahun 2012

Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (Jiwa) Persen (%)

Pria 6.432 52,01

Wanita 5.936 47,99

Total 12.368 100

Sumber: Profil Desa Gunung Sari (2012)

Tabel 2 Luas lahan menurut jenis pemanfaatannya di Desa Gunung Sari

Pemanfaatan Lahan Luas (ha) Persen (%)

Rumah dan Pekarangan 44,030 15

Sawah 349,230 45

Fasilitas Umum 17,95 10

Fasilitas Sosial 0,50 5

Lain-lain 165,12 25

Total 576,83 100

Sumber: Profil Desa Gunung Sari (2012)

Pada Tabel 2 terlihat bahwa lahan seluas 44,030 ha (15 persen) dimanfaatkan untuk kawasan perumahan dan pekarangan. Lahan seluas 349,230 ha (45 persen) dimanfaatkan untuk kawasan persawahan. Seluas 17,95 ha (10 persen) dimanfaatkan untuk fasilitas umum, 0,50 ha (5 persen) dimanfaatkan untuk fasilitas sosial, dan sisanya seluas 165,12 ha (25 persen) dimanfaatkan untuk hal-hal lain.

Kondisi Sosial

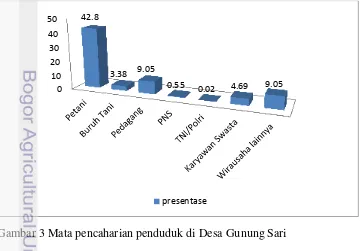

Mata pencaharian penduduk Desa gunung sari sebagian besar adalah petani dan buruh tani, sedangkan sisanya yaitu pedagang, PNS, TNI, karyawan swasta, dan wirausaha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Mata pencaharian penduduk di Desa Gunung Sari 0

10 20 30 40

50 42.8

3.38 9.05

0.55 0.02 4.69 9.05

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa di Desa Gunung Sari terdapat beragam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduknya. Penduduk yang bekerja sebagai petani ada 42,8 persen, buruh tani sebanyak 3,38 persen, pedagang sebanyak 9,05 persen, PNS sebanyak 0,55 persen, TNI/Polri sebanyak 0,02 persen, karyawan swasta sebanyak 4,69 persen, dan wirausaha lainnya sebanyak 9,05 persen. Dari penjelasan di atas dapat dilihat masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh tani sangat mendominasi (46,18 persen). Hal ini dikarenakan lokasi lahan yang sangat mendukung untuk pertanian.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Adapun jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan terdiri dari jenjang TK/sederajat sampai dengan SLTA/sederajat.

Tabel 3 Tingkat pendidikan Desa Gunung Sari

Pendidikan Jumlah Penduduk

(Jiwa) %

Tidak/Belum Tamat SD 625 18,99

SD 1245 37,83

SLTP 612 18,60

SLTA 532 16,17

Diploma 3 86 2,61

Sarjana 176 5,35

Pasca Sarjana 15 0,46

Total 3291 100

Sumber: Profil Desa Gunung Sari (2012)

SEJARAH, PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN HUTAN LOKAPURNA TNGHS

Sejarah Kawasan TNGHS dan Hutan Lokapurna: Tinjauan Aspek Property

Lokapurna merupakan salah satu kawasan yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pada tahun 1967 kawasan Lokapurna merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Hak pemanfaatan sumberdaya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Dalam konteks hak properti, kawasan hutan di Desa Gunung Sari pada dekade 1960 tergolong sebagai common pool state property right.

Pada tahun 1987 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 268 tentang perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi di bawah penguasaan dan pengelolaan Perum Perhutani. Di sini kawasan hutan di Desa Gunung Sari beralih dikuasai oleh Perum Perhutani, dimana manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik. Dalam konteks hak properti, kawasan hutan Lokapurna di Desa Gunung Sari pada akhir dekade 1980, berubah menjadi common pool private property right. Sifat properti tersebut memungkinkan Perum Perhutani memberikan izin kepada para petani untuk melakukan tumpang sari selama lima tahun.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 175 tahun 2003 tentang peluasan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS); merubah lagi status dan fungsi kawasan hutan Lokapurna. Kawasan hutan Lokapurna seluas 25.677 ha yang semula merupakan common pool private property right berubah lagi dan menjadi kawasan TNGHS atau common pool state property right. Kawasan hutan yang semula berada di bawah kuasa Perum Perhutani, berubah menjadi di bawah kuasa Balai TNGHS. Namun demikian selama enam tahun selanjutnya kawasan hutan Lokapurna secara defacto masih berada di bawah kuasa Perum Perhutani. Balai TNGHS baru benar-benar mengelola kawasan hutan Lokapurna pada tahun 2009.

Meski terjadi tiga kali perubahan status dan fungsi kawasan hutan di Lokapurna, namun dari segi konsepsi Ostrom, kawasan hutan yang dimaksud masih merupakan common pool resource yang senantiasa akan berhadapan dengan ancaman menjadi open access resource. Untuk mencegah terjadinya akses terbuka, TNGHS dikelola menurut zonasi. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Periode 2007-2026, zonasi kawasan TNGHS terdiri atas:

(1) Zona Inti dan Zona Rimba, (2) Zona Rehabilitasi,

(3) Zona Pemanfaatan, (4) Zona Khusus,

(5) Zona Religi, Budaya, dan Sosial, serta Zona Tradisional, dan (6) Zona Lainnya.

tertentu, seberapa luas, dan dimana saja batasnya. Hal ini menyebabkan masyarakat Lokapurna kebingungan dalam mengakses sumberdaya hutan. Meski demikian masyarakat kini sudah tidak dapat secara bebas memanfaatkan sumberdaya hutan, padahal sebelumnya masyarakat sudah terbiasa untuk mengambil ranting dan bercocok tanam di dalam hutan. Sementara itu keberadaan air terjun dan pemandian air panas yang menjadi objek wisata mendorong wisatawan domestik mengunjungi lokasi tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha berupa warung di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan objek wisata.

Kawasan hutan Lokapurna6 berdasarkan SK Menhut No 175 tahun 2003 termasuk ke dalam wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Wilayah yang termasuk ke dalam lokasi ini meliputi RW 8 dan RW 9 dengan jumlah penduduk 114 KK.

Kawasan Lokapurna ini memiliki potensi ekowisata yang sangat tinggi, selain keadaan hutannya yang masih asri, kawasan ini juga memiliki beberapa curug dan pemandian air panas yang dijadikan sebagai tempat wisata alam. Curug-curug tersebut diantaranya Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Pangeran, dan Curug Ngumpet. Sedangkan untuk pemandian air panasnya, merupakan sumber mata air yang berasal dari aliran air panas Kawah Ratu.

Pemangku Kepentingan Kawasan Hutan Lokapurna TNGHS

Pemangku kepentingan yang ada di dalam suatu wilayah akan berbeda dengan pemangku kepentingan yang ada di wilayah lain. Begitu juga dengan pemangku kepentingan yang ada di wilayah Lokapurna. Hasil identifikasi para pemangku kepentingan di lokasi penelitian terdiri dari empat kategori, yaitu:

- Masyarakat Desa Gunung Sari yang bermukim di sekitar kawasan hutan Lokapurna

- Pemerintah Desa Gunung Sari

- Fusyakah, organisasi lokal di tingkat kawasan Lokapurna, diketuai oleh H. Daden

- Balai TNGHS, yang dipimpin oleh seorang kepala balai. Kepentingan para pihak di atas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Kepentingan utama para pihak dalam pengelolaan kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Pemangku Kepentingan Kepentingan Utama

Balai TNGHS Bertanggungjawab sebagai penguasa dan pengelola kawasan TNGHS

Masyarakat Desa Gunung Sari Meningkatkan kesejahteraan rumahtangga

Pemerintah Desa Gunung Sari Pembangunan masyarakat desa

Organisasi Lokal Fusyakah Pemberdayaan masyarakat

6

Akses Masyarakat terhadap Kawasan Lokapurna TNGHS

Hasil pengukuran akses masyarakat terhadap kawasan hutan Lokapurna TNGHS dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 Indeks akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan di kawasan Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Akses Masyarakat terhadap Hutan Indeks

Akses7

Berkemah 1

Mengambil ranting/ kayu/ buah 3

Mengambil tanaman/ satwa/ menebang pohon 7

Mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian/ lahan usaha 12

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa akses masyarakat Lokapurna dalam wujud konversi hutan menjadi lahan pertanian dan lahan usaha tergolong paling tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai indeks sebesar 12. Namun untuk akses lain seperti berkemah; mengambil ranting, kayu, dan buah; serta mengambil tanaman, satwa, dan menebang pohon cenderung rendah, dengan indeks masing-masing sebesar 1, 3, dan 7.

Adapun alasan mengapa akses masyarakat dalam wujud konversi hutan menjadi lahan pertanian dan lahan usaha paling tinggi dibandingkan yang lain adalah, karena konversi hutan menjadi lahan pertanian dan lahan usaha sudah dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum kawasan Lokapurna menjadi bagian dari kawasan TNGHS. Pola akses ini masih terus dilanjutkan hingga sekarang walau kawasan Lokapurna telah berubah status menjadi TNGHS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu S, bahwa:

“Dulu sebelum wilayah ini bergabung dengan taman nasional masyarakat di sini sering mengambil ranting-ranting kering di hutan untuk dijadikan kayu bakar selain itu kami juga sering ke dalam hutan untuk bercocok tanam, kemudian sejak adanya wisata alam berupa curug, banyak dari kami yang kemudian membuka warung, baik di rumahnya ataupun di sekitar lokasi wisata tersebut untuk menambah penghasilan, termasuk juga saya. Namun sejak adanya pemberian kompor gas gratis oleh pemerintah dan berubahnya kawasan Lokapurna menjadi kawasan taman nasional, kami tidak lagi mengambil ranting-ranting di hutan, karena kegiatan itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Untuk bercocok tanam kami memang masih mempunyai lahan di dalam hutan dan masih sering untuk mengolahnya, tetapi sudah tidak sesering dulu, kebanyakan dari kami lebih memilih untuk menjalankan usaha warung kami, dan bercocok tanam hanya untuk sekedar tambahan saja.”

7

Ikhtisar

Pemangku kepentingan yang ada di wilayah Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) terdiri dari empat kategori, yaitu Balai TNGHS, masyarakat Desa Gunung Sari, pemerintah Desa Gunung Sari, dan organisasi lokal Fusyakah. Para pemangku kepentingan tersebut mempunyai kepentingan yang saling berbeda dalam mengakses sumberdaya hutan.

RELASI ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN

Analisis mengenai relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain mengkaji, seberapa besar hubungan yang terjalin diantara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain yang ada di wilayah Lokapurna TNGHS. Untuk menganalisis tingkat relasi tersebut, dapat dilihat dengan menggunakan dua indikator, yaitu ancaman dan kerjasama masing-masing pemangku kepentingan lain dari sudut pandang masyarakat.

Pandangan Masyarakat terhadap Pemangku Kepentingan Lain: Aspek Ancaman terhadap Akses Masyarakat ke dalam Kawasan Hutan

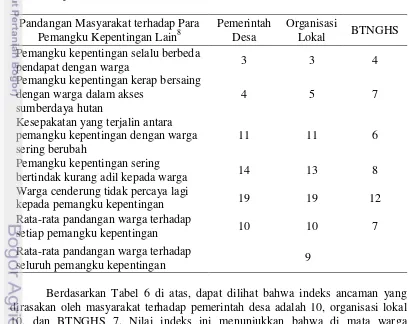

Hasil pengolahan data mengenai pandangan masyarakat terhadap pemangku kepentingan lain dalam aspek ancaman terhadap akses masyarakat ke kawasan hutan, dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Pandangan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain dalam aspek ancaman

Warga cenderung tidak percaya lagi

kepada pemangku kepentingan 19 19 12

Rata-rata pandangan warga terhadap

setiap pemangku kepentingan 10 10 7

Rata-rata pandangan warga terhadap

seluruh pemangku kepentingan 9

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa indeks ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa adalah 10, organisasi lokal 10, dan BTNGHS 7. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa di mata warga masyarakat pemerintah desa dan organisasi Fusyakah lebih mengancam akses

8

mereka terhadap sumberdaya hutan, dibanding BTNGHS. Bila dikaji lebih dalam dari tabel tersebut terlihat bahwa di mata warga, kalangan pemerintah desa dan organisasi Fusyakah dinilai lebih sering merubah kesepakatan, sering bertindak kurang adil, dan tidak dapat dipercaya; dibanding BTNGHS.

Oleh warga seluruh pemangku kepentingan dipandang memberi ancaman yang cukup serius terhadap akses mereka ke sumberdaya hutan. Hal ini ditunjukkan dengan indeks ancaman sebesar 9 (dari maksimum indeks 20). Dapat dikatakan di mata masyarakat ancaman pemangku kepentingan tergolong pada kategori sedang sebagaimana yang diutarakan juga oleh Ibu S, sebagai berikut:

“kami tidak pernah menganggap keberadaan mereka (pemangku kepentingan lain) sebagai hubungan yang negatif, yah meskipun sudah tidak bebas seperti dulu waktu tempat ini dipegang oleh perhutani, asalkan keberadaan kami di sini tidak diganggu, dan kami masih diperbolehkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami di sini.”

Pandangan Ibu S tersebut menunjukkan bahwa walau saat ini kawasan hutan Lokapurna telah beralih menjadi kawasan TNGHS, namun sumberdaya hutan tersebut masih dapat di akses oleh warga.

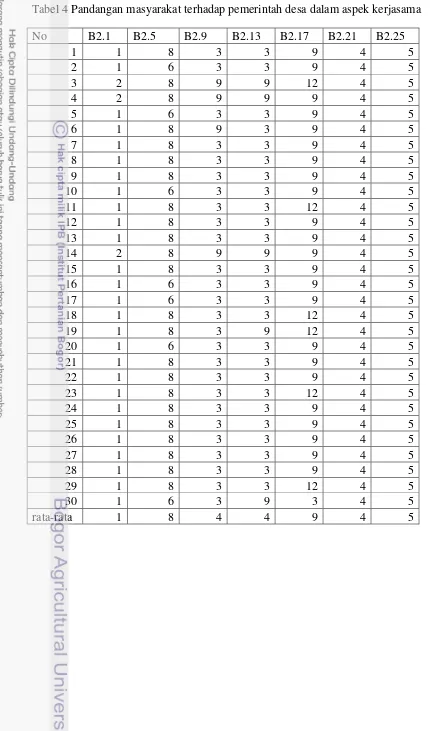

Pandangan Masyarakat terhadap Pemangku Kepentingan Lain: Aspek Kerjasama

Hasil pengolahan data mengenai kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan lain dari sudut pandang masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7. Pada Tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa, organisasi lokal, dan BTNGHS berturut-turut ditunjukkan dengan indeks sebesar 6, 6, dan 5 (dari maksimum 16). Hal ini menunjukkan bahwa di mata masyarakat kemauan atau potensi kerjasama pemerintah desa dan organisasi Fusyakah relatif tidak berbeda dibanding BTNGHS. Bila dikaji lebih jauh dari tabel tersebut terlihat bahwa di mata masyarakat, kalangan pemerintah desa dan organisasi Fusyakah dinilai relatif lebih tinggi dalam mendengarkan pendapat masyarakat. Sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam mengeluarkan pendapatnya kepada pemerintah desa dan organisasi Fusyakah dibanding terhadap BTNGHS.

Pandangan masyarakat terhadap kerjasama seluruh pemangku kepentingan ditunjukkan dengan nilai indeks sebesar 6. Ini menunjukkan bahwa kemauan kerjasama pemangku kepentingan di mata masyarakat berada pada kategori sedang. Nilai indeks ini juga menunjukkan, bahwa masyarakat masih menaruh harapan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan kerjasama, terutama kepada pemerintah desa dan organisasi Fusyakah. Keadaan ini sejalan dengan pernyataan dari bapak M, bahwa:

Tabel 7 Pandangan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain dalam

terhadap setiap pemangku tertentu 6 6 5

Rata-rata pandangan masyarakat

terhadap seluruh para pemangku 6

Karakter Pemangku Kepentingan Lain di Mata Masyarakat

Karakter para pemangku kepentingan lain di kawasan hutan Lokapurna TNGHS selanjutnya dideskripsikan dengan menggunakan matriks managing stakeholders: type and strategies (Savage et al 1991). Dalam skripsi ini matriks Savage dimodifikasi dengan memasukkan nilai indeks kerjasama dan indeks ancaman. Tingkat kerjasama ditunjukkan dengan indeks maksimum sebesar 16 dan minimum 1. Tingkat ancaman ditunjukkan dengan indeks maksimum 20 dan minimum 1. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 4.

Dari analisa potensi kerjasama yang telah dilakukan diketahui relasi antara masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan berada pada indeks sebesar 9. Sementara dari hasil analisis tingkat ancaman diketahui relasi antara masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan berada pada indeks sebesar 6. Merujuk kepada kerangka tipologi pemangku kepentingan pada Gambar 4 tampak bahwa para pemangku kepentingan berada pada tipe stakeholders yang “marginal”.

Pemangku kepentingan yang bersifat marjinal ini oleh Savage dikategorikan sebagai pemangku kepentingan yang memberi dukungan yang rendah terhadap masyarakat. Dalam konteks hutan Lokapurna dapat dikatakan dukungan pemerintah desa, organisasi Fusyakah, dan BTNGHS tergolong rendah.

9

Indeks Ancaman

20 1

Indeks Kerjasama

16

Stakeholder type 4 Mixed blessing Strategy: collaborate

Stakeholder type 1 Supportive Strategy: involve

1

Stakeholder type 3 Non-supportive Strategy:defend

Stakeholder type 2 Marginal Strategy: monitor

Gambar 4 Modifikasi matriks Savage et al (1991) untuk menganalisis kategori pemangku kepentingan di hutan Lokapurna TNGHS

Merujuk Savage, relasi antara warga masyarakat dengan pemangku kepentingan yang tergolong tipe 2 (marginal), dapat ditingkatkan atau dikembangkan bila masing-masing pemangku termasuk warga Lokapurna aktif melakukan pemantauan terhadap kerjasama yang dibangun dan pemantauan terhadap ancaman kerusakan taman nasional.

Ikhtisar

PENUTUP

Simpulan

Kawasan hutan Lokapurna telah mengalami tiga kali perubahan status dan fungsi hutan. Pertama, merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (1967). Dalam konteks properti kawasan hutan Lokapurna tergolong sebagai common pool state property right. Kedua, merupakan kawasan hutan produksi di bawah penguasaan dan pengelolaan Perum Perhutani (1987). Dalam konteks hak properti, kawasan hutan Lokapurna di Desa Gunung Sari pada akhir dekade 1980, berubah menjadi common pool private property right. Ketiga, kawasan Lokapurna menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (2003). Dalam konteks properti kawasan Lokapurna berubah menjadi common pool state property right. Meski terjadi tiga kali perubahan status dan fungsi kawasan hutan di Lokapurna, namun dari segi konsepsi Ostrom, kawasan hutan yang dimaksud masih merupakan common pool resource yang senantiasa akan berhadapan dengan ancaman menjadi open access resource.

Pemangku kepentingan yang ada di wilayah Lokapurna, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) terdiri dari empat kategori, yaitu Balai TNGHS, masyarakat Desa Gunung Sari, pemerintah Desa Gunung Sari, dan organisasi lokal Fusyakah. Para pemangku kepentingan tersebut mempunyai kepentingan yang saling berbeda dalam mengakses sumberdaya hutan.

Terdapat 4 macam akses yang dilakukan oleh masyarakat yaitu berkemah; mengambil ranting kayu, dan buah; mengambil tanaman, satwa, dan menebang pohon; serta mengkonversi hutan menjadi lahan pertanian dan lahan usaha. Diantara keempat macam akses tersebut konversi hutan menjadi lahan pertanian dan lahan usaha merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat (ditunjukkan dengan indeks sebesar 12 dari maksimum 16).

Dari analisis relasi sosial pemangku kepentingan dengan menggunakan modifikasi matriks Savage et al (1991) diketahui bahwa relasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lain berada pada tipe “marginal”. Kondisi ini merupakan cerminan dari potensi kerjasama pemangku kepentingan yang di mata masyarakat tergolong sedang (indeks 6 dari maksimum 16); dan tingkat ancaman pemangku kepentingan yang di mata masyarakat tergolong sedang (indeks 9 dari maksimum 20).

Tipe pemangku kepentingan yang tergolong marjinal menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan lain kepada masyarakat

adalah rendah. Strategi yang dapat diterapkan pada tipe ini adalah “monitoring”.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan, didasarkan atas hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Sebaiknya segera ditentukan batas-batas untuk zona khusus agar masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan sejauh mana mereka boleh mengelola hutan di lokasi penelitian.

2. Sebaiknya perlu ada dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap masyarakat, dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam program-program yang dibuat oleh para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan.

3. Perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk membekali masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan, karena selama ini masyarakat hanya menggunakan pengetahuan yang terbatas dalam mengalola sumberdaya hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian A. 2012. Balanced scorecard sebagai indikator pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi. 1(2): 51-56. [Internet]. [Diunduh 29 Agustus 2013]. Tersedia pada:

http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/.../211

Diantoro DT. 2011. Perambahan kawasan hutan pada konservasi taman nasional (studi kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). Jurnal Mimbar Hukum. 23(3): 431-645. [Internet]. [Diunduh 25 Oktober 2012]. Tersedia pada:

http://eman.staf.narotama.ac.id/fils2012/02/perambahan-kawasan-hutan-pada-konservasi-taman-nasional.pdf

Dishut. [2010]. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. [Internet]. [Diunduh 26 Januari 2013]. Tersedia pada:

http://dishut.jabarprov.go.id/data/menu/PP_10_Tahun_2010%20ttg%20tata %20cara%20perubahan%20peruntukan%20dan%20fungsi%20kawasan%20 hutan.pdf

Fontaine C, Haarman A, Schmid S. 2006. Teori stakeholder. [Internet]. [Diunduh 26 Januari 2013]. Tersedia pada:

http://www.edalys.fr/documents/Stakeholders%20theory.pdf

Friedman AL, Miles S. 2006.Stakeholders theory and practice. New York: Oxford University Press.

Fuad FH, Maskanah S. 2000. Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya hutan. Bogor: Pustaka LATIN.

Hurhaeni A. 2009. Implikasi penunjukan areal konservasi terhadap pengelolaan hutan dan luas lahan: studi kasus Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Desa Cirompang, Kec. Sobang, Kab. Lebak, Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor [ID]: Sekolah Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Iqbal. 2007. Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. [Internet]. [Diunduh 25 Oktober 2012]. Tersedia pada: http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/p3263071.pdf

Indoforest. 2011. Keadaan hutan Indonesia. [Internet]. [Diunduh 18 November 2012]. Tersedia pada: http://pdf.wri.org/indoforest_chap5_id.pdf

Kompasiana. 2012. Ranferda rtrw Propinsi Jambi harus memuat resolusi konflik. [Internet]. [Diunduh 20 Januari 2013]. Tersedia pada:

Meinzen-Dick R dan Knox A. 2001. Collective action, property rights,

and devolution of natural resource management: a conceptual framework. Plenary Session Papers. Hal 41-73.

Menhut. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P.56/Menhut/-II/2006. Pedoman zonasi taman nasional Menteri Kehutanan. [Internet]. [Diunduh 26 Januari 2013]. Tersedia pada:

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2011/11/P_56_20061.pdf

Mustafa H. 2000. Teknik sampling. [Internet]. [Diunduh 1 Maret 2013]. Tersedia pada: http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING

Ngadiono. 2004. Tiga puluh lima tahun pengelolaan hutan Indonesia refleksi dan prospek. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro.

Presiden RI. 1990. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. [Internet]. [Diunduh 19 Juli 2013]. Tersedia pada: http://bk.menlh.go.id/files/UU-590.pdf

Rahmawati R, Subair, Idris, Gentini, Ekowati D, Setiawan U. 2008. Pengetahuan lokal masyarakat adat kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 2(2): 151-190. [Internet]. [Diunduh 11 November 2012]. Tersedia pada: http://jurnalsodality.ipb.ac.id/jurnalpdf/ edisi5-2.pdf

Sardi I. 2010. Konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. [Thesis]. Bogor [ID]: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Sardi I. 2012. Tinjauan sosiologi lingkungan dalam pengelolaan hutan adat di Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. [Internet]. [Diunduh 21 Juli 2013]. Tersedia pada: online-journal.unja.ac.id/index.php/jseb/article/view/288/204

Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode penelitian survai. Jakarta : LP3ES

Soerjo LT. 2012. Mengakhiri konflik dengan menanam pohon. [Internet]. [Diunduh 20 Januari 2013]. Tersedia pada:

http://jelajahbumimanusia.blogspot.com/2012/10/mengahiri-konflik-dengan-menanam-pohon.html

Suharjito D. 2010. Kapasitas dan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. [Internet]. [Diunduh 19 Juli 2013]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/31088/Kapasitas%20 dan%20Akses%20Masyarakat%20dalam%20Pengelolaan%20Sumberdaya %20Hutan.pdf

Winara A dan Mukhtar AS. 2010. Potensi kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cederawasih di Papua. [Internet]. [Diunduh 19 Juli 2013]. Tersedia pada:

http://forda-mof.org/files/02.Potensi_kolaborasi_TN_Papua_OK_.pdf

Wulan YC, Yasmi Y, Purba C, dan Wollenberg E. 2004. Analisa konflik sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003. [Internet]. [Dinduh 8 Januari 2013]. Tersedia pada:

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

Yasmi. 2005. Kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah: studi kasus di Kabupaten Ssintang, Kalimantan Barat. [Internet]. [Diunduh 19 Juli 2013]. Tersedia pada:

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

No. Kode Sampel:

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

Analisis Konflik Sosial Berdasarkan Akses dan Hubungan Antar Stakeholders Terhadap Sumberdaya Hutan

(Studi Kasus: Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat angkatan 2009. Saya sedang melakukan penelitan “Analisis Konflik Sosial Berdasarkan Akses dan Hubungan antar Stakeholders Terhadap Sumberdaya Hutan (Studi Kasus: Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyususn skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Saya berharap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya. Adapun jawaban Bapak/Ibu, akan menjadi data penting bagi kelancaran penelitian ini. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini.

Atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Melisa Anjani Puspitasari

DOKUMEN RAHASIA

3 Alamat : RT [ ] RW [ ]

Beri tanda centang () pada pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pilihan anda yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan: TP= Tidak Pernah, JR= Jarang, SR= Sering, SL= Selalu

A. Tingkat Akses Sumberdaya

No Pertanyaan TP JR SR SL

1 Apakah Bapak/Ibu berkemah di dalam hutan 2. Apakah Bapak/Ibu mengambil ranting-ranting di

hutan

3. Apakah Bapak/Ibu mengambil kayu di hutan 4. Apakah Bapak/Ibu mengambil buah-buahan di

hutan

5. Apakah Bapak/Ibu mengambil tanaman di hutan 6. Apakah Bapak/Ibu mengambil satwa di hutan 7. Apakah Bapak/Ibu menebang pohon di hutan 8. Apakah Bapak/Ibu menggunakan lahan di hutan

untuk bercocok tanam

9. Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan lahan di hutan untuk investasi usaha

Beri tanda centang () pada pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pilihan anda yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan: TP= Tidak Pernah, JR= Jarang, SR= Sering, SL= Selalu

B. Hubungan antar Stakeholder B.1. Tingkat Ancaman

No Pertanyaan TP JR SR SL Keterangan

1. Pernahkah anda berbeda pendapat dengan pemerintah desa, terkait dengan

pengelolaan sumberdaya hutan

2. Pernahkah anda berbeda pendapat dengan LSM, terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

3. Pernahkah anda berbeda pendapat dengan balai taman nasional, terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan pernah terjadi

5. Apakah persaingan antara masyarakat dengan LSM terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan pernah terjadi

6. Apakah persaingan antara masyarakat dengan balai taman nasional terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan pernah terjadi

7. Pernahkah pihak pemerintah desa merubah kesepakatan yang telah dibuat dengan kelompok lain terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

8. Pernahkah pihak LSM merubah kesepakatan yang telah dibuat dengan

kelompok lain terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

9. Pernahkah pihak balai taman nasional merubah

kesepakatan yang telah dibuat dengan kelompok lain terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

10. Apakah anda pernah merasa adanya ketidakadilan dari pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

11. Apakah anda pernah merasa adanya ketidakadilan dari pihak LSM terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

12. Apakah anda pernah merasa adanya ketidakadilan dari balai taman nasional terkait dengan pengelolaan

13. Apakah anda pernah menaruh ketidak percayaan terhadap pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

14. Apakah anda pernah menaruh ketidak percayaan terhadap LSM terkait dengan

pengelolaan sumberdaya hutan

15. Apakah anda pernah menaruh ketidakpercayaan terhadap balai taman nasional terkait dengan pengelolaan

sumberdaya hutan

Beri tanda centang () pada pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pilihan anda yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan: TP= Tidak Pernah, JR= Jarang, SR= Sering, SL= Selalu

B. Hubungan antar Stakeholder B.2. Tingkat Kerjasama

No Pertanyaan TP JR SR SL Keterangan

1. Apakah anda mengakui adanya berbagai kepentingan dan hak pemerintah desa 2. Apakah anda mengakui

adanya berbagai kepentingan dan hak LSM

3. Apakah anda mengakui adanya berbagai kepentingan dan hak balai taman nasional 4. Apakah anda merasa nyaman dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa

5. Apakah anda merasa nyaman dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh LSM

6. Apakah anda merasa nyaman dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh balai taman nasional

7. Apakah anda merasa terbuka dalam mengemukakan pendapat dihadapan pemerintah desa

dalam mengemukakan pendapat dihadapan LSM 9. Apakah anda merasa terbuka

dalam mengemukakan pendapat dihadapan balai taman nasional

10. Pernahkah pemerintah desa mendengarkan dengan

12. Pernahkah balai taman nasional mendengarkan

13. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan 14. Apakah masyarakat ikut

dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh LSM terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan

15. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh balai taman nasional terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan 16. Apakah kontribusi yang

17. Apakah kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat dihormati dan dihargai secara wajar oleh LSM