UJI EFEKTIVITAS GEL LIMBAH DEGUMMING KOKON ULAT SUTERA (Bombyx mori L.) TERHADAP PERBAIKAN

PIGMENTASI KULIT

SKRIPSI

RAUDHATUL JANNAH 170805092

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

PIGMENTASI KULIT

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

RAUDHATUL JANNAH 170805092

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

UJI EFEKTIVITAS GEL LIMBAH DEGUMMING KOKON ULAT SUTERA (Bombyx mori L.) TERHADAP PERBAIKAN PIGMENTASI

KULIT

ABSTRAK

Limbah degumming kokon ulat sutera mengandung asam amino berupa serisin dan fibroin yang berpotensi dalam pemulihan kulit yang terpapar radiasi ultarviolet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dari penggunaan gel limbah degumming kokon ulat sutera terhadap pemulihan kulit yang terpapar sinar ultraviolet dan mengetahui nilai Sun Protection Factor (SPF). Rancangan penelitian yang dilakukan adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 kelompok perlakuan yaitu pemberian tabir surya komersil yang mengandung bahan aktif Avobenzone, kelompok tanpa pemberian sediaan tabir surya, serta pemberian gel limbah degumming kokon ulat sutera dengan tiga tingkatan konsentrasi yaitu 20%, 40%, dan 60% selama 14 hari. Penelitian ini menggunakan hewan uji tikus putih (Rattus norvegicus) jantan sebanyak 25 ekor, usia 6-8 minggu. Pengamatan yang dilakukan adalah morfologi secara visual dan histologi. Pembuatan preparat organ kulit menggunakan metode parafin, dengan pewarnaan Hematoksilin-Eosin (HE).

Hasil penelitian menunjukkan gel limbah degumming kokon ulat sutera memiliki nilai SPF yang cukup tinggi dengan kategori perlindungan ekstra sebesar 7,10 pada konsentrasi 60%. Pada pengamatan morfologi juga menunjukkan dapat berpotensi dalam mempercepat pemulihan kondisi kulit yang ditandai dengan kulit lembab, tidak adanya kerutan serta kemerahan. Terjadi peningkatan ketebalan jaringan epitel hingga batas normal, serta diikuti penurunan jumlah sel melanosit (p0,05). Semakin tinggi konsentrasi limbah degumming kokon ulat sutera, maka semakin berpotensi dalam proses pemulihan kulit yang terpapar sinar ultraviolet.

Kata kunci: kokon ulat sutera, melanosit, SPF, ultaviolet

THE EFFECTIVITY GEL OF WASTE DEGUMMING COCOON OF SILKWORM (Bombyx mori L.) ON SKIN PIGMENTATION

ABSTRACT

Waste degumming cocoon of silkworm contains amino acids sericin and fibroin which have potential to restore skin damaged exsposed by ultraviolet light. This research aims to find out the effect of silkworm cocoon degumming gel recovery of skin exsposed by ultraviolet light and the value of Sun Protection Factor (SPF). The research used Completely Randomized Design (CRD) which consisted of 5 treatment groups, namely administration of commercials sunscreens containing the active ingredient avobenzone, the group without the administration of sunscreen preparation and the administration of silkworm cocoon degumming waste gel with three levels of concentration namely 20%, 40%, 60% for 14 days. The research used a test animal 25 male rats (Rattus norvegicus). The observation made were visual morphology and histology. Preparation of skin organ preparations using the paraffin method with Hematoxylin-Eosin (HE) staining. The results showed that the silkworm cocoon degumming waste gel had a fairly high SPF value with an extra protection category of 7,10 at a concentration 60%. Morphologycal observation also show that it has the potential to accelerate the recovery of skin condition which are caracterized by most skin, no wrinkles, and redness. There was an increase in epithellial thickness and a decrease in melanocyte cells (p0,05). The higher the concentration of silkworm cocoon degumming waste, was followed by the recovery proccess of skinn exposed by ultraviolet light.

Keywords: melanocytes, silkworm cocoon, SPF, ultraviolet light

PENGHARGAAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Uji Efektivitas Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera (Bombyx mori L.) Terhadap Perbaikan Pigmentasi Kulit” dengan baik. Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sains Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, dalam menyusun skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Masitta Tanjung, M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi dan masa perkuliahan, memberikan arahan serta bimbingan selama masa studi, serta kepada Bapak Dr. Salomo Hutahaean, M.Si.

selaku Dosen Penguji I dan Bapak Drs. Nursal Nawir, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan nasehat, arahan, dan saran tentang penyusunan hasil penelitian. Terimakasih kepada Ibu Dr. Yurnaliza, M.Si dan Bapak Riyanto Sinaga, M.Si selaku Ketua Program Studi Biologi dan Sekretaris Program Studi Biologi, Ibu dekan beserta Wakil Dekan FMIPA USU, seluruh staf dan dosen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, pegawai, serta rekan-rekan kuliah.

Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Orangtua penulis Ayahanda tercinta Abdurrahman Jamil, dan Ibunda tercinta Azizah Yusuf, serta adinda Mishbahul Jannah atas do’a yang tak henti dipanjatkan, dukungan baik berupa materil, semangat, maupun kritik dan saran yang membangun selama penulis dalam masa studi hingga saat ini.

Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, perlindungan, serta membalas semua kebaikan dengan syurga.

Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari dukungan serta bantuan dari teman- teman penulis khususnya saudari Nur Aidila Fitri dan Siska Amelia yang menjadi teman seperjuangan selama masa penelitian, yang membantu dan memberi masukan

selama proses penulisan skripsi, serta membantu dalam masa perkuliahan di Biologi, saudari Aisyah Alaydrus yang telah membantu dalam penulisan abstrak, saudara Fikri Fahrizal Manurung dan Dandi Satria Gea yang telah membantu penulis selama masa pemeliharaan ulat sutera. Terimakasih pula kepada saudari Haisyah Hani, Siti Nabilla MS Tarigan, dan Dila Syindi Mrp yang turut membantu dan memberi masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi dan penelitian, serta membantu selama masa perkuliahan, teman-teman seperjuangan stambuk angkatan 2017 (Biochrome) yang turut berperan dalam masa studi baik dalam perkuliahan maupun dalam praktikum di laboratorium yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, serta kakak abang senior yang telah banyak membantu dan memberi masukan selama penyelesaian skripsi, penelitian serta perkuliahan khususnya saudari Ramayani S.Si dan Pegi Andriani Saragih S.Si.

Terimakasih kepada bapak T. Alief Aththorick dan Abangda Dira Ervandy Sembiring yang telah banyak memberikan nasihat, bimbingan, pengalaman, serta dukungan kepada penulis selama penulis menjadi bagian dari Asisten Laboratorium Biologi Dasar, serta rekan-rekan asisten lainnya. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas Allah SWT dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Untuk segala partisipasi dan dukungannya penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Medan, Oktober 2021

Raudhatul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

PENGHARGAAN iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Hipotesis 3

1.4 Tujuan Masalah 3

1.5 Manfaat Penelitian 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ulat Sutera (Bombyx mori L.) 4

2.2 Struktur Jaringan Kulit 7

2.3 Pigmentasi Kulit 10

2.4 Sinar Ultraviolet (UV) 13

2.5 Tabir Surya 13

2.5.1 Jenis Sediaan Tabir Surya 16

2.5.2 Syarat Sediaan Tabir Surya 16

2.5.3 Bentuk Sediaan Tabir Surya 17

2.5.4 Potensi Tabir Surya 17

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat 19

3.2 Rancangan Penelitian 19

3.3 Metode kerja 20

3.3.1 Proses Degumming Kokon Ulat Sutera 20 3.3.2 Pembuatan Gel Hasil Degumming Kokon Ulat

Sutera 20

3.3.3 Tahap Perlakuan 21

3.3.4 Pembuatan Preparat Kulit dengan Metode

Parafin 22

3.4 Parameter Pengamatan 23

3.4.1 Penentuan Nilai Sun Protection Factor (SPF) 23 3.4.2 Pengamatan Morfologi Secara Visual 24

3.4.3 Pengamatan Secara Histologi 24

3.5 Analisis Data 25

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Nilai Sun Protection Factor (SPF) dari Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera

26 4.2 Pengamatan Morfologi Kulit Tikus yang terpapar Sinar

Ultraviolet

27 4.3 Pengamatan Ketebalan Jaringan Epitel 32

4.4 Pengamatan Jumlah Sel Melanosit 34

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpualan 37

5.2 Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 38

LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

No

Tabel Judul Halaman

3.1 Konsentrasi Komposisi Gel Limbah Degumming Kokon

Ulat Sutera 20

3.2 Pengelompokan Perlakuan Penelitian 21

3.3 Nilai EE x I pada Panjang Gelombang 290-320 nm 24 3.4 Kriteria Penilaian Kondisi Kulit Setelah Paparan Sinar

Ultraviolet 24

4.1 Nilai SPF dari gel limbah degumming kokon ulat sutera

konsentrasi 20%, 40%, dan 60% 26

4.2 Rata-rata Kriteria Kondisi Kulit yang dipapar Sinar UV setelah Pemberian Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera secara Visual dengan Beberapa Konsentrasi

31 4.3 Rata-rata Ketebalan Jarigan Epitel pada Kulit yang dipapar

Sinar UV setelah Pemberian Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera secara Visual dengan Beberapa Konsentrasi

32

4.4 Rata-rata Jumlah Sel Melanosit pada Kulit yang dipapar Sinar UV setelah Pemberian Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera secara Visual dengan Beberapa Konsentrasi

35

DAFTAR GAMBAR

No

Gambar Judul Halaman

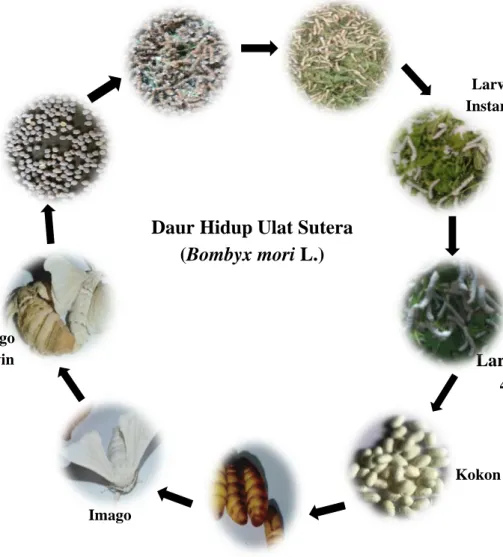

2.1 Siklus Ulat Sutera (Bombyx mori L.) 5

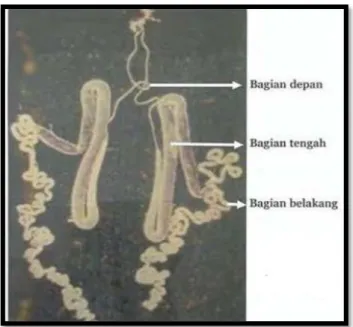

2.2 Kelenjar Sutera 6

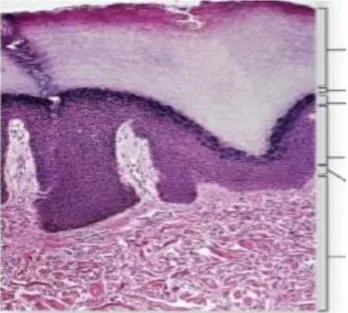

2.3 Struktur Kulit 10

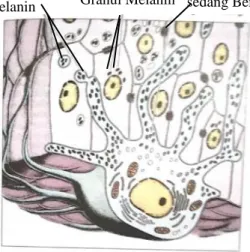

2.4 Sel Melanosit 11

2.5 Skema Melanogenesis 12

2.6 Spektrum Cahaya 13

4.1 Kondisi Kulit yang Terpapar Sinar UV 28

4.2 Proses Pemulihan Kulit yang Terpapar Sinar UV dan diberi Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera dengan Beberapa Konsentrasi

30

4.3 Gambaran Histologi Kulit (Ketebalan Jaringan Epitel) yang Terpapar Sinar UV

34 4.4 Gambaran Histologi Kulit (Sel Melanosit) yang terpapar

Sinar UV

36

DAFTAR LAMPIRAN

No

Lampiran Judul Halaman

1 Dokumentasi Penelitian 42

2 Perhitungan Nilai SPF 45

3 Analisis Data Harian Pemulihan Kulit yang Terpapar Sinar UV

46 4 Analisis Data Rata-rata Ketebalan Jarigan Epitel 51 5 Analisis Data Rata-rata Jumlah Sel Melanosit 52

6 Surat Komite Kode Etik Penelitian Hewan 53

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan benang sutera di Indonesia saat ini mencapai 900 ton/tahun. Bahan baku utama dalam produksi benang sutera adalah kokon. Kokon berfungsi sebagai pelindung terhadap kondisi lingkungan seperti kelembaban, suhu, hingga radiasi matahari yang dapat menghambat proses perkembang biakan pupa menjadi ngengat.

Kokon ulat sutera mengandung dua jenis protein penting yaitu protein serisin dan fibroin. Produksi benang sutera diperoleh dari kokon yang telah melalui proses degumming. Proses degumming adalah proses perebusan kokon ulat sutera dan menghasilkan limbah berupa air sisa perebusan (Estetika dan Endrawati, 2018), sehingga air sisa perebusan tersebut juga mengandung protein serisin. Serisin bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antiapoptik, sebagai pelembab, penyembuhan luka, antibakteri, antitumor, dan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet (UV) (Dash, 2008 dalam Ulfa, 2020; Kunz et al., 2016).

Sinar ultraviolet (UV) merupakan salah satu sinar yang dipancarkan oleh matahari yang dapat memberikan dampak buruk pada kulit, diantaranya adalah rusaknya sel kulit, terjadinya kerutan, warna dan tekstur kulit yang tidak merata, menimbulkan kemerahan atau eritema, dan pigmentasi (Salvador dan Chivert, 2017).

Pigmentasi merupakan suatu kondisi kulit memproduksi melanin secara berlebihan atau kekurangan. Proses pigmentasi melibatkan proses melanogenesis, enzim tirosinase, melanosom, melanin, serta melanosit. Jumlah sel melanosit yang berlebihan akan menjadi salah satu penyebab timbulnya sel kanker, sedangkan kurangnya jumlah sel melanosit dari batas normal menjadi penyebab warna kulit yang abnormal (Suryani, 2020).

Tingkat kerusakan yang terjadi pada kulit bergantung pada panjang gelombang, lama penyinaran, serta intensitas sinar matahari memapari kulit. Kulit memiliki perlindungan secara alami. Kulit akan memberi respon terhadap sinar UV dengan cara menebalkan stratum corneum dan meluaskan filter melanin di epidermis.

Apabila kulit terpapar sinar matahari secara berlebihan, sistem perlindungan tersebut

2

tidak mampu menahan radiasi matahari. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan tambahan, yaitu tabir surya (Suryani, 2020; Harry, 1952, dalam Soerartri et al., 2005).

Bentuk sediaan tabir surya dapat berupa lotion, cream, spray, stick, dan gel. Gel merupakan sediaan yang tepat digunakan agar lebih mudah diserap oleh kulit (Baumman, 2009). Dalam penelitian ini digunakan sediaan dalam bentuk gel yang berbahan dasar dari limbah degumming (perebusan) kokon ulat sutera (Bombyx mori L.).

Penggunaan limbah perebusan kokon ulat sutera sebagai bahan kosmetik, telah banyak dilakukan, namun penelitian tersebut hanya sebatas dalam pembuatan sediaan tanpa melakukan aplikasi secara in-vivo, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji efektivitas gel dari limbah degumming kokon ulat sutera (Bombyx mori L.) terhadap perbaikan pigmentasi kulit.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia membutuhkan benang sutera sebanyak 900 ton/ tahun. Benang sutera diperoleh dari kokon yang telah melewati proses degumming. Degumming adalah proses perbeusan kokon yang menghasilkan limbah berupa air sisa perebusan. Kokon ulat sutera mengandung protein penting berupa fibroin dan serisin, sehingga air perebusan kokon tersebut juga mengandung protein serisin yang berpotensi sebagai antioksidan, mempercepat penyembuhan luka, serta melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Menebalnya bagian jaringan epitel khususnya stratum corneum, serta memproduksi pigmen melanin, saat kulit terpapar UV merupakan salah satu upaya perlindungan secara alami. Namun, apabila secara terus menerus terpapar sinar UV, kulit tidak mampu melindungi secara maksimal, sehingga dibutukan suatu zat sebagai proteksi tambahan yang berupa tabir surya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah gel limbah degumming kokon ulat sutera memiliki nilai SPF dengan kategori perlindungan minimal sehingga dapat berperan sebagai tabir surya b. Apakah gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat mempercepat

pemulihan kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet?

c. Apakah gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat mempengaruhi ketebalan jaringan epitel pada kulit tikus akibat paparan sinar ultraviolet (UV)?

d. Apakah gel limbah degumming kokon ulat sutera (Bombyx mori L.) dapat mempengaruhi jumlah sel melanosit pada tikus yang terpapar sinar ultraviolet?

1.3 Hipotesis

Hipotesis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Gel limbah degumming kokon ulat sutera memiliki nilai Sun Protection Factor (SPF) dengan kategori perlindungan minimal sehingga dapat berperan sebagai tabir surya.

b. Gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat mempercepat pemulihan kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet.

c. Gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat meningkatkan ketebalan jaringan epitel pada kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet.

d. Gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat menurunkan jumlah sel melanosit pada tikus yang terpapar sinar ultraviolet.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui nilai Sun Protection Factor (SPF) dari hasil degumming kokon ulat sutera.

b. Untuk mengetahui pengaruh gel limbah degumming kokon ulat sutera terhadap pemulihan kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet.

c. Untuk mengetahui pengaruh gel limbah degumming kokon ulat sutera terhadap ketebalan jaringan epitel pada kulit tikus akibat paparan sinar UV.

d. Untuk mengetahui pengaruh gel limbah degumming kokon ulat sutera terhadap jumlah sel melanosit pada tikus akibat paparan sinar UV.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi dalam pembuatan sediaan gel yang berasal dari limbah degumming kokon ulat sutera (Bombyx mori L.), meningkatkan ekonomi petani sutera, serta mengurangi limbah pada lingkungan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ulat Sutera (Bombyx mori L.)

Ulat sutera adalah serangga yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena menghasilkan benang sutera. Ulat sutera terbagi menjadi 2 jenis yaitu ulat sutera liar, contohnya A. atlas dan ulat sutera domestikasi contohnya Bombyx mori.

Bombyx mori berasal dari filum arthropoda, kelas lepidoptera, dengan famili Bombicidae (Andadari et al., 2013).

Serangga ini termasuk hewan holometabola atau memiliki metamorfosis sempurna, mulai dari telur, larva, kokon atau kepompong, pupa, hingga menjadi imago. Telur ulat sutera berbentuk bulat gepeng dan berukuran kecil berwarna putih kekuningan. Telur akan menetas pada hari ke-10, kemudian menjadi larva. Larva pada ulat sutera terbagi menjadi 5 instar. Pada larva 1, tubuh ulat berwarna coklat, bagian kepala berwarna hitam, dan pada bagian tubuh ditumbuhi bulu. Makanan berupa pucuk daun murbei yang sudah digunting kecil-kecil. Larva instra 1 berlangsung selama 3-4 hari, kemudian ulat akan mengalami molting selama 1 malam untuk menuju fase larva instar 2. Bulu pada tubuh ulat akan rontok, warna tubuh berubah menajdi putih dengan garis kehujauan. Larva instar 2 berlangsung selama 2-3 hari, kemudian akan mengalami molting untuk masuk ke fase instar 3. Pada larva instar 3, warna tubuh menjadi putih kehijauan dan berlangsung selama 3-4 hari. Pada instar 4 warna tubuh akan menjadi putih, kepala berwarna coklat muda, kebutuhan makan akan sangat banyak. Larva instar 4 akan berlangsung selama 4-5 hari. Pada instar 5, kebutuhan makan ulat masih tetap banyak, dan akan berlangsung selama 6 hari. Pada hari ke-5, tubuh ulat akan berubah menjadi kekuningan, dan mulai transparan sehingga tampak sirkulasi darah. Perilaku makan akan berkurang. Pada bagian mulut akan mengeluarkan serat benang yang akan membentuk kokon, dan mencari bagian-bagian yang layak untuk mulai mengokon.

Masa pembentukan kokon akan berlangsung selama 2-3 hari. Pada saat masa mengokon, ulat berada di dalam kokon. Pada hari ke-3 atau ke-4, ulat akan berubah

menjadi pupa. Kokon berfungsi sebagai pelindung terhadap ulat yang akan berubah menjadi pupa, baik melindungi dari serangan mangsa, maupun terhadap kondisi lingkungan (suhu, kelembaban, dan lainnya), menjaga kondisi pupa agar matur hingga menjadi ngengat. Pupa yang berada di dalam kokon tidak melakukan aktivitas makan.

Pupa berwarna coklat muda hingga coklat tua. Fase pupa akan berlangsung selama 10- 14 hari. Setelah 14 hari, pupa kemudian akan berubah menjadi ngengat atau imago dan menembus kokon.

Ngengat yang telah keluar dari kokon akan mengeluarkan cairan coklat, dan mencari pasangan untuk kawin. Setelah kawin, ngengat akan mengeluarkan cairan bening. 4 jam setelah kawin, ngengat akan bertelur. Telur yang dihasilkan oleh seekor ngegat berjumlah hingga ratusan.

Gambar 2.1 Siklus Ulat Sutera (Bombyx mori L.)

Telur

Larva Instar 1 Larva Instar 2

Larva Instar 3

Larva Instar 4 dan 5

Kokon Imago

kawin

Imago

Pupa

Daur Hidup Ulat Sutera (Bombyx mori L.)

6

Masa perubahan instar ke tahap selanjutnya bergantung pada kondisi lingkungan sekitar (suhu, pencahayaan, dan kelembaban) dan nutrisi yang terpenuhi.

Apabila nutrisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka waktu perubahan ke fase berikutnya akan lebih lama.

Umumnya, kokon akan dipanen pada hari ke-10. Kokon yang akan dipintal menjadi benang sutera, akan dijemur agar pupa yang berada di dalam kokon mati.

Kokon akan dibersihkan dari floss dan dilakukan perebusan. Perebusan kokon ulat sutera disebut degumming. Proses degumming pada ulat sutera dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan penambahan senyawa alkali, penambahan enzim, serta penggunaan autoklaf (Martinez et al., 2017).

Selain menghasilkan benang sutera, (Padol et al. 2012; Joseph dan Raj 2012) juga menyatakan bahwa pada kepompong B. mori memiliki protein seperti fibroin dan serisin. Protein tersebut telah menjadi subjek penelitian, dan menunjukkan bahwa protein tersebut berpotensial di bidang polimer, biomaterial, kosmetik, dan industri makanan. Kurioka dan Yamazaki (2002) menyatakan kokon ulat sutera menghasilkan pigmen alami yang berasal dari senyawa kimia flavonoid. Hal ini dikarenakan ulat tersebut mengonsumsi tanaman murbei (Morus sp.) yang telah diketahui mengandung senyawa flavonoid.

Bentuk kelenjar sutera dapat dilihat pada gambar berikut (JICA, 1980 dalam Andadari et al., 2013):

Gambar 2.2 Bentuk Kelenjar Sutera

Bagian depan adalah tempat pengeluaran kelenjar yang terdapat pada mulut larva. Bagian tengah menghasilkan serat serisin, dan bagian belakang merupakan tempat menghasilkan fibroin.

Serisin merupakan salah satu bahan dasar perekat yang dikandung oleh kokon ulat sutera. Untuk memperoleh protein ini, dapat dilakukan dengan cara merebus kokon ulat sutera. Menurut Kunz et al., (2016) pada limbah perebusan kokon ulat sutera mengandung sekitar 25-30% serisin.

Protein serisin memiliki rumus kimia yaitu C15H23N508 (Andadari et al., 2013).

Serisin dipercaya memiliki manfaat yang luar biasa. Pemanfaatan serisin dalam produk kosmetik bertujuan sebagai melembabkan kulit, meningkatkan elastisitas, antimikroba, antioksidan, penangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, mencegah kerutan, dan menjaga kulit dan kuku agar tidak pecah (Kunz et al., 2016). Protein serisin juga dapat memberikan perlindungan terhadap kulit dari paparan sinar UV-B pada bagian keratinosit, menghambat kerja apoptosis yang diakibatkan oleh induksi UVB, menghambat pembentukan hidrogen peroksida dalam keratinosit yang diobati dengan UVB, serta berperan dalam mencegah kerusakan mitokondria (Dash, 2008, dalam Kunz et al., 2016).

Protein fibroin memiliki susunan kimia C15H26N506 (Andadari et al., 2013).

Protein fibroin terdiri dari sekitar 70% hingga 80% dari serat Sutera (Miguel dan Lopez, 2020). Fibroin merupakan bagian dalam serat yang menjadi penyusun inti serat.

Protein ini juga merupakan protein biomakromolekul yang terdiri dari 5507 asam amino dan enam urutan residu yang berulang. Bentuk fibroin terbagi menjadi dua, yaitu kristalin sebagai fungsi mekanik dan bentuk amorf yang mempunyai asam amino sehingga berperan higroskopisitas dan anti radiasi ultraviolet (Nandih et al., 2017).

2.2 Struktur Jaringan Kulit

Kulit adalah bagian tubuh yang terletak pada bagian terluar dan dianggap sebagai pembatas atau penyelimut seluruh permukaan tubuh. Kulit menjadi organ terluas dan terbesar yang beratnya mencapai 15% dari bobot tubuh, luasnya mencapai 1,5 m2.

Kulit pada tikus terdiri atas lima lapisan, yaitu secara berturut-turut lapisannya adalah epidermis, dermis atau Corium, hipodermis (bagian jaringan putih adiposa),

8

Paniculus Carnosus, dan Adventitia. Lapisan epidermis pada kulit tikus terdiri dari tiga lapisan stratum, yaitu stratum corneum (lapisan tanduk), stratum spinosum, dan stratum basal atau stratum germinativum. Ketebalan lapisan epidermis tikus pada umumnya sangat tipis karena diselimuti oleh rambut. Lapisan dermisnya tersusun atas serat elastis dan jaringan kolagen. Lapisan dermis pada tikus terbagi menjadi dua, yaitu stratum papillare dan stratum reticulare, yang terdiri dari jaringan connective yang bertekstur kasar. Pada bagian bawah lapisan dermis, ditemukan jaringan putih adiposa yang terdiri dari adipocyte. Tikus juga memiliki lemak coklat yang hanya dapat ditemukan pada bagian region interscapular yang memiliki fungsi sebagai tambahan ataupun cadangan lemak. Lapisan adventitia tersusun atas jaringan yang lebih longgar dan jaringan lemak (Krinke, 2000).

Lapisan yang menjadi pembeda antara struktur kulit manusia dengan kulit tikus adalah Panniculus Carnosus. Lapisan ini berada diantara lapisan jaringan subkutis dan Hipodermis. Panniculus Carnosus merupakan otot lurik yang menjadi penanda dan pemisah antara lapisan kulit bagian atas, otot, dan adventitia. Panniculus Carnosus dan adventitia tidak saling mengikat, sehingga memiliki peran besar terhadap penyembuhan luka. Pada lapisan Adventitia, susunannya terdri atas jaringan yang lebih longgar, irregular serta berkolagen yang tersusun oleh syaraf, fibroblast, pembuluh darah, serta beberapa komponen lainnya. Lapisan Adventitia yang terdapat pada tikus akan terlihat bewarna putih bening dikarenakan keberadaan kolagen dan lemak putih (Sundberg et al., 2012).

Jaringan kulit pada manusia terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutan:

a. Lapisan Epidermis

Lapisan epidermis merupakan lapisan yang terletak paling luar dari tubuh makhluk hidup. Bagian ini merupakan lapisan yang sangat tebal sehingga secara umum, fungsi dari lapisan epidermis adalah sebagai pelindung. Fungsi lain dari epidermis adalah mencegah terjadinya penguapan air, elektrolit, dan nutrien dari tubuh serta berperan sebagai barier atau pembatas untuk menghalangi masuknya senyawa asing.

Lapisan epidermis tersusun atas jaringan epitel pipih berlapis yang memiliki keratin. Berdasarkan histologi, lapisan pada epidermis terdiri atas lima stratifikasi,

yaitu lapisan tanduk (Stratum corneum), lapisan jernih (Stratum lucidum), lapisan berbutir (Stratum granulosum), lapisan malpighi (Stratum spinosum), dan lapisan basal (Stratum germinativum) (Sloane, 2003).

Lapisan tanduk atau Stratum corneum merupakan lapisan paling atas pada epidermis. Bagian ini terdiri dari beberapa lapis sel pipih yang mati dan tidak berinti, tidak berwarna, mengdanung sedikit air, dan tidak terjadi proses metabolisme. Lapisan ini dominan tersusun atas keratin, yaitu jenis protein yang tidak larut di dalam air, serta sangat rentan terhadap zat kimiawi. lapisan jernih atau Stratum lucidum terletak di bawah lapisan tdanuk. Lapisan jernih tersusun atas lapisan yang pipih, jernih, dan mengandung eleidin. Lapisan berbutir atau Stratum granulosum disusun oleh sel keratinosit yang berbentuk polygonal, inti mengkerut, dan memiliki granula atau butir- butir yang kasar. Lapisan malpighi atau Stratum spinosum memiliki sel berbentuk kubus seperti berduri, berinti besar dan berbentuk oval. Selnya berisi filamen kecil yang terdapat serabut protein. Lapisan paling bawah dari epidermis adalah lapisan basal atau Stratum germinativum yang terdiri atas sel melanosit yang berfungsi sebagai pembentukan pigmen (Eroschenk, 2010).

b. Lapisan Dermis

Lapisan dermis atau disebut juga korium tersusun atas sel saraf, kelenjar minyak, folikel rambut, dan pembuluh darah (sloane, 2003). Tebal lapisan dermis berkisar 1-4 mm, tergantung letak pada bagian tubuh. Pada lapisan ini, terdapat sel mast dan fibroblast. Lapisan dermis juga mengandung jaringan yang padat berasal dari protein seperti elastin, kolagen, dan retikulum. Fungsi utama lapisan dermis adalah melindungi kulit dari luka, membentuk tekstur epidermis agar lebih fleksibel, sebagai organ penyimpan air, dan mencegah terjadinya infeksi (Walters, 2002 dalam Isriyani, 2013).

c. Lapisan Subkutan

Lapisan subkutan merupakan lapisan paling bawah dari kulit yang tersusun atas jaringan adiposa yang jumlahnya seragam (Sloane, 2003). Lapisan ini mengandung serat elatik, dan pada bagian tertentu ditemukan otot polos. Fungsi utama lapisan ini adalah melindungi organ dalam dari benturan mekanik, pada bagian yang berlemak berfungsi sebagai bantalan terhadap tekanan eksternal, dan menjadi pengatur suhu panas pada tubuh (Walters, 2002 dalam Isriyani, 2013).

10

Gambar 2.3 Struktur Kulit (Mescher, 2012)

Bagian kulit tikus dan manusia ditemukan perbedaan yang paling mencolok yaitu lapisan Paniculum Carnosus, yang letaknya berada di antara jaringan Adventitia dengan bagian hipodermis tikus, namun tidak terikat dengan bagian adventitia, hal ini menjadi penyebab Panniculus Carnosus memiliki peran yang cukup besar dalam proses penyembuhan luka (Sundberg et al., 2012).

Berdasarkan sel yang menyusun kulit, fungsi kulit secara fisiologi adalah sebagai barier yang mengatur masuk atau keluarnya air, elektrolit, dan zat tertentu dari tubuh. Mengontrol penumpukan paartikel dan senyawaw pada tubuh. Mengonttrol suhu tubuh, mengeluarkan minyak untuk melindungi rambut. Memproduksi melanin sebagai perlindungan ketika terpapar matahari dan membentuk pigmen pada kulit.

Menjaga imunitas tubuh dan tekanan darah (Sloane, 2003).

2.3 Pigmentasi Kulit

Pigmentasi atau proses perubahan warna kulit disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan sel melanosit. Sel melanosit tersebar pada lapisan basal atau stratum germinativum.

s. corneum s. lucidum

s.granulosum

s. spinosum

Dermis s. basal

Gambar 2.4 Sel Melanosit (Veldman, 2004).

Perbandingan jumlah sel basal dengan melanosit adalah 10:1. Umumnya, manusia memiliki jumlah sel melanosit sekitar 1.200 pem mm2 kulit, bergantung pada ras atau suku bangsa individu tersebut. Sel melanosit akan membentuk butir-butir melanosom, kemudian akan membetuk pigmen melanin. Melanin yang telah terbentuk pada melanosom akan ditransfer oleh dendrit melanosit ke keratinosit, sedangkan pigmen melanin yang belum terbentuk akan bertahan di sitoplasma. Faktor yang mempengaruhi produksi melanosom salah satunya adalah paparan cahaya matahari (Chichorek et al., 2013; Apriani, 2017).

Pigmen melanin terbagi menjadi dua, yaitu pheomelanin dan eumelanin.

Pheomelanin merupakan pigmen yang menghasilkan warna kuning kemerahan, sedangkan eumelanin menghasilkan pigmen kulit berwarna coklat kehitaman. Kadar pheomelanin banyak ditemukan pada orang yang memiliki warna rambut kemerahan, sedangkan eumelanin banyak ditemukan pada orang yang memliki warna rambut selain warna merah (Bolognia et al., 2016). Melanin memiliki fungsi sebagai pelindung kulit dan rambut dari pajanan matahari dengan cara menyerap cahaya foton dan menetralisir radikal bebas. Fungsi lain dari melanin adalah sebagai pemberi warna pada kulit, rambut, dan mata pada makluk hidup (Schaffer dan Bolognia, 2011).

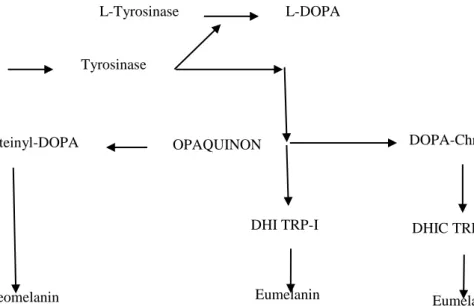

Proses terbentuknya melanin disebut melanogenesis (Bolognia et al., 2016).

Pembentukan melanin membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan banyak protein. Proses ini dimulai dari migrasi sel melanoblas yang berperan sebagai prekursor melanosit saat menuju beberapa area seperti folikel rambut dan epidermis lapisan basal (D’Ischia et al., 2013). Melanogenesis juga melibatkan tiga jenis enzim

Kuncup Granul

Melanin Granul Melanin

Granul Melanin yang sedang Berkembang

12

yang sangat penting dalam regulasi sintesisnya, yaitu tyrosinase-related protein-1 (Trp-1), tyrosinase-related protein-2 (Trp-2), dan 3,4 dihydroxyphenylalanine (DOPA) chrome. Enzim tersebut sangat berperan dalam proses melanogenesis yang terjadi pada organel sel retikulum endoplasma ribosom dan ditransportasikan ke badan golgi untuk melewati serangkaian proses glikosilasi, yang menjadi proses yang sangat penting bagi pembentukan struktur dan fungsi melanosom (Chichorek et al., 2013).

Aktivitas enzim tirosinase akan meningkat secara otomatis setelah menerima rangsangan dari pajanan sinar matahari (Baumann, 2009).

Gambar 2.5 Skema melanogenesis (Schaffer dan Bolognia, 2011)

Melanosom terbentuk melalui empat fase. Fase 1 disebut pramelanosom yaitu awal terbentuknya melanosom berasal dari matriks protein yang berbentuk vesikula bulat. Fase 2 mulai terbetuknya melanosom, namun belum terjadi sintesis melanin.

Feumelanosom mulai mensintesis melanin, namun eumelanosom belum mensintesis apapun. Fase 3, pada membran vesikula ditemukan deposit melanin. Feumelanosom melanjutkan sintesis melanin, sedangkan eumelanosom memulai sintesis melanin.

Fase 4, pigmen melanin telah penuh pada feumelanosom dan eumeanosom, enzim tyrosinase tidak beraktivitas, dan melanin siap ditransportasikan ke keratinosit (Chichorek et al., 2013). Peningkatan produksi melanosom akibat paparan sinar UV akan memicu peningkatan produksi sel melanosit dan meningkatnya distribusi pigmen melanin ke keratinoit. Proses pigmentasi terjadi setelah 2 sampai 3 hari setelah paparan

TRP I Tyrosinase

Cysteinyl-DOPA

Pheomelanin

DHI TRP-I

Eumelanin Eumelanin

DOPA-Chrome

DHIC TRP-II OPAQUINON

L-Tyrosinase L-DOPA

2.4 Sinar Ultraviolet (UV)

Radiasi sinar matahari yang sampai ke bumi terdiri dari tiga komponen, yaitu 44,3% cahaya tampak (Vissible light) dengan panjang gelombang berkisar 400-760 nm, 49,5% radiasi inframerah dengan panjang gelombang 760-1 x 106 nm, dan 6,2%

sinar ultraviolet (UV) dengan panjang gelombang 100-400 nm (Salvador dan Chivert, 2017).

Gambar 2.6 Spektrum Cahaya (Giancoli, 2001)

Menurut Deore et al., (2012) radiasi ultraviolet (UV) didefinisikan sebagai bagian dari spektrum elektromagnetik antara sinar-X dan cahaya tampak, dengan panjang gelombang berkisar antara 40 hingga 400 nm. Sinar ultraviolet terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan panjang gelombangnya (Mc Kinlay dan Diffey, 1987):

a. Radiasi UV-A (320-400nm)

Radiasi UV-A sering dikenal dengan sebutan sinar penuaan, dikarenakan akibat yang ditimmbulkan salah satunya adalah terjadinya penuaan dini. Ketika radiasi UV mampu mencapai kulit, sinar tersebut akan berusaha untuk menembus jauh ke dalam epidermis dan dermis kulit. Selain penuaan dini, salah satu efek yang ditimbulkan oleh radiasi UV-A adalah memberikan efek menggelapkan kulit atau tanning, dikarenakan kelebihan dalam produksi melanin dalam epidermis, menekan fungsi imunologis, menyebabkan nekrosis atau kerusakan pada sel endotel, sehingga dapat merusak pembuluh darah dermal.

b. Radiasi UV-B (280-320nm)

Radiasi UV-B disebut juga sinar pembakar, karena radiasi ini 1000 kali lebih mampu menyebabkan efek kulit terbakar dibdaningkan dengan radiasi UV-A. Reaksi sinar UV-B terutama terjadi pada lapisan sel basal epidermis kulit, namun efek yang ditimbulkan adalah mampu menyebabkan kerusakan pada informasi gen atau

14

genotoksik daripada radiasi UV-A. Kulit terbakar yang disebabkan oleh matahari adalah faktor utama penyebab kanker kulit melanoma dan non-melanoma.

c. Radiasi UV-C (200-280 nm)

Radiasi UV-C disaring oleh lapisan ozon stratosfer. Paparan sinar UV terhadap kulit (terutama pada sinar UVA yang panjang gelombangnya berkisar 320- 400 nm) dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan kolagen atau produksi prokolagen. Stres oksidatif menyebabkan terjadinya kerusakan DNA, sehingga dengan demikian dapat pula menyebabkan terjadinya kanker kulit. Kulit yang terkena paparan sinar UV secara berulang atau berkelanjutan akan merusakan kolagen sehingga menimbulkan keriput dan penuaan dini.

Efek sinar matahari yang ditimbulkan terhadap kulit saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan semakin menipisnya lapisan ozon (Salvador dan Chivert, 2017). Surya merupakan kata lain dari matahari yang berperan sebagai pusat tata surya. Matahari menjadi salah satu sumber kehidupan terbesar bagi makhluk hidup. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sinar matahari, namun sinar matahari juga dapat memberikan dampak buruk bagi bagi makhluk hidup khususnya manusia. Manfaat yang dapat diperoleh dari sinar matahari diantaranya yaitu sebagai bantuan dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan, memicu produksi vitamin D, mencegah beberapa penyakit, dan sebagainya. Dampak buruk dari matahari adalah dapat menyebabkan penuaan dini, kulit terbakar, minimbulkan eritema, timbulnya kerutan, flek hitam, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dampak buruk tersebut adalah paparan sinar matahari yang berlebihan dan pada waktu yang tidak tepat.

Paparan sinar UV dapat menimbulkan efek buruk pada kulit, efek yang ditimbulkan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut yang ditimbulkan adalah eritema, pigmentasi, dan kerusakan DNA (Taylor, 2005).

Terpaparnya kulit dalam jangka waktu yang lama (sekitar 6-20 jam) akan menimbulkan eritema dan dapat menyebabkan penggelapan pada kulit (Tanning) baik dalam jangka waktu yang cepat maupun lama (Tranggono dan Latifah, 2013).

a. Eritema

Eritema merupakan salah satu respon kulit yang timbul berupa kemerahan pada kulit yang menandakan terjadinya inflamasi akut (Taylor, 2005).

b. Tanning

Selain timbulnya kemerahan, efek yang ditimbulkan adalah tanning. Proses terjadinya tanning terbagi 2, yaitu cepat dan lama. Tanning cepat dapat terjadi dalam waktu 1 jam, namun akan memudar bahkan hilang kembali setelah 4 jam. Hal ini dikarenakan tidak terbentuknya melanosom baru (Tranggono dan Latifah, 2013). Pada penelitian lainnya, efek gelap dapat timbul setelah beberapa menit kulit terpapar oleh UV, dan akan hilang setealah 6-8 jan (Draelos, 2006). Tanning lambat terjadi setelah kulit terpapar sinar UV pada kisaran waktu 48-72 jam, dan akan terlihat jelas setelah 72 jam. Pada tanning lambat terjadi produksi melanosom baru (Tranggono dan Latifah, 2013). Pada orang yang memiliki kulit terang yang terpapar sinar UV-B kisaran 20-27 mJ/cm2, akan menimbulkan eritema. Tanning dan eritema akan kembali pada kondisi normal setelah beberapa jam kemudian.

c. Kerusakan DNA

Kerusakan DNA yang ditimbulkan oleh paparan sinar UV antara lain adalah kesalahan dalam membaca kode genetik, apoptosis atau kematian sel terprogram, serta mutasi. Efek kronis yang ditimbulkan oleh sinar UV adalah Photoaging dan Fotokarsinogenesis. Photoaging atau penuaan dini merupakan efek kronis yang paling sering terjadi dibdaningkan kanker kulit. Fotokarsinogenesis adalah nama lain dari kanker kulit yang merupakan akibat dari paparan sinar UV. Namun, hal ini sangat sulit dideteksi. Perkembangan lesi kanker ini membutuhkan waktu yang cukup lama (Taylor, 2005).

Ada beberapa upaya dalam pencegahan terpaparnya UV, yaitu menghindari terpapar sinar matahari pada pukul 10.00 sampai 16.00, memakai tabir surya secara teratur dan berulang setiap 2-3 jam sekali, menggunakan pakaian atau asesoris yang dapat menghalangi sinar matahari terhadap kulit secara langsung (seperti kacamata, payung, dan topi), dan mengonsumsi makanan yang tinngi antioksidan, vitamin C, vitamin A, dan vitamin E (Baumann, 2009).

Masalah kulit lainnya akibat papar sinar UV adalah perubahan warna kulit atau pigmentasi. Kelainan pigmentasi terbagi menjadi dua, yaitu hiperpigmentasi atau perubahan kulit menjadi lebih gelap dikarenakan bertambahnya pigmen melanin, dan hipopigmentasi atau lebih dikenal dengan terjadinya perubahan warna kulit menjadi lebih terang disebabkan pigmen melanin dalam kadar yang sangat sedikit bahkan

16

sampai tidak ada. Contoh kasus hiperpigmentasi adalah freckles, melasma, lentigo, dan melanoderma. Contoh kasus dari hipopigmentasi adalah leukoderma dan vitiligo (Hardiyanto dan Soedirman, 1981).

2.5 Tabir Surya 2.5.1 Jenis Tabir Surya

Tabir surya merupakan salah satu jenis kosmetik yang dapat menyerap, memantulkan dan mengahambat masuknya sinar matahari ke dalam kulit. Hal ini menjadi alasan pentingnya menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit, baik fungsi kulit maupun struktur dari kulit. Umumnya, sediaan tabir surya dapat berupa gel, cream atau lotion, dan spray. Kemampuan tabir surya dalam melindungi kulit dari matahari diketahui dengan cara menetukan nilai Sun protection Factor (SPF). Nilai SPF juga mengindikasikan seberapa lama kulit dapat bertahan terpapar sinar matahari.

Pada umumnya, tabir surya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tabir surya fisika dan kimia (Ismail, 2013).

a. Tabir Surya Fisika

Jenis tabir surya ini bekerja dalam melindungi kulit dengan cara memantulkan cahaya matahari. Tabir surya fisika juga disebut dengan sunblock atau tabir surya anorganik. Penggunaan tabir surya fisika mampu melindungi kulit dari sinar UV-A dan UV-B, potensi alergi yang rendah, bersifat stabil, serta tidak menyerap ke kulit sehingga aman digunakan pada usia anak-anak (Hari, 2013, dalam Minerva, 2019).

b. Tabir Surya Kimia

Cara kerja Tabir surya kimia dalam melindungi kulit yaitu dengan cara menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi panas. Tabir surya jenis ini disebut juga suncreen atau tabir surya organik. Penggunaan tabir surya kimia dapat menyebabkan iritasi, contohnya adalah salycilate, Avobenzone, dan lainnya (Hari, 2013, dalam Minerva, 2019). Penggunaan tabir surya kimia tidak dianjurkan digunakan untuk usia anak-anak, meskipun tidak terbukti berbahaya (Lim dan Draelos, 2009).

2.5.2 Syarat Sediaan Tabir Surya

Syarat sediaan tabir surya adalah (Tranggono dan Latifa, 2013):

b. Jumlah yang dapat menempel sesuai dengan kebutuhan c. Bahan dasar dan bahan aktif mudah tercampur

d. Bahan dasar dapat mempertahankan kelembaban dan kelembutan kulit.

Syarat dalam menetukan bahan aktif pada tabir surya adalah:

a. Efektif dalam menyerap sinar UV-B

b. Tidak berbau atau berbau namun, tidak mencolok c. Stabil, tidak mudah menguap, dan tahan keringat d. Daya larut yang cukup dalam memudahkan formulanya

2.5.3 Bentuk Sediaan Tabir Surya

Bentuk sediaan Tabir surya digunakan berdasarkan jenis kulit penggunanya.

Bentuk sediaan Tabir surya adalah Sebagai berikut (Baumann, 2009):

a. Lotion

Sediaan lotion baik digunakan pada kulit normal dan kulit berminyak, karena tekstur yang tidak lengket dan kekentalan rendah, sehingga mudah diserap kulit.

b. cream

Sediaan cream baik digunakan pada kulit kering.

c. Spray

Sediaan dalam bentuk Spray cocok digunakan pada area bagian tubuh yang luas, seperti bagian punggung.

d. Gel

Gel adalah bentuk sediaan berupa semi solid yang baik digunakan kulit berminyak.

e. Stick

Baik digunakan pada bagian tubuh yang kecil atau sempit, seperti pada bagian lingkar mata, bibir maupun sela hidung.

2.5.4 Potensi Tabir Surya

Menurut Hari, (2013) dalam Minerva, (2019) potensi tabir surya bergantung pada 3 faktor, yaitu jenis, cara pakai, dan kadar. Jenis tabir surya yang ideal adalah efektif menyerap sinar UV-A dan UV-B, tidak menimbulkan iritasi, dan mudah ditemukan. Komposisi yang terdapat pada sediaan juga mempengaruhi daya penetrasi

18

sediaan terhadap kulit. Cara pakai yang baik adalah, digunakan 15-30 menit sebelum keluar rumah, pastikan cukup saat mengaplikasikannya, dan biarkan kering sebelum menggunakan skincare atau make up lainnya. Kadar SPF tabir surya yang efektif digunakan adalah diatas 15. Menurut FDA, tingkat kemampuan tabir surya terbagi menjadi 5 yaitu:

- Minimal, bila SPF berkisar 2-4 - Sedang, bila nilai SPF berkisar 4-6 - Ekstra, bila nilai SPF berkisar 6-8 - Maksimal, bila nilai SPF berkisar 8-15 - Ultra, bila nilai SPF berkisar >15

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2021, di Laboratorium Animal House, Laboratorium Genetika, dan Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, dan Laboratorium Patologi Anatomi, RSUP Haji Adam Malik, Medan.

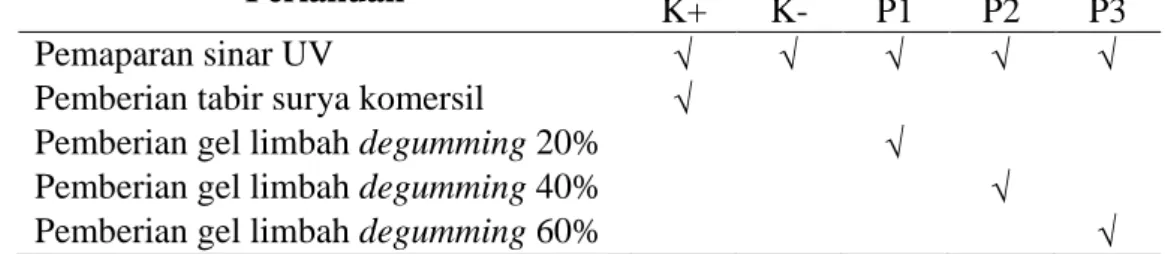

3.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan jumlah perlakuan sebanyak 5 kelompok yang dipapar sinar ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang 290-320 nm, karena disetarakan dengan panjang gelombang sinar UVB (Mc Kinlay dan Diffey, 1987) dan 5 ulangan. Perlakuan dan ulangan didapat berdasarkan rumus Federer (1963):

(t-1) (n-1) 15 keterangan : t = jumlah kelompok/perlakuan

n = jumlah ulangan

Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan sebanyak 25 ekor. Tikus yang digunakan berusia 6-8 minggu dan massa ±150 gram.

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan yaitu:

a. K+ : Pemaparan UV dan pemberian tabir surya komersil b. K- : Pemaparan UV tanpa pemberian tabir surya

c. P1 : Pemaparan UV dan pemberian gel limbah degumming kokon ulat sutera 20%

d. P2 : Pemaparan UV dan pemberian gel limbah degumming kokon ulat sutera 40%

e. P3 : Pemaparan UV dan pemberian gel limbah degumming kokon ulat sutera 60%

20

Gel tabir surya komersil yang digunakan mengandung bahan aktif Avobenzone atau Butyl methoxydibenzoylmethane.

3.3 Metode Kerja

3.3.1 Proses Degumming Kokon Ulat Sutera

Dilakukan pemeliharaan ulat Sutera dan diberi pakan berupa daun murbei (Morus sp.). Kokon dipanen pada hari ke 10. Pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode degumming, yaitu pemisahan antara protein fibroin dan protein serisin dengan cara perebusan. Sebelum dilakukan perebusan, kokon dibersikan dari floss (serabut kokon) dan bekas pupa, kemudian kokon dicuci dengan air bersih dan dikeringkan (Ulfa, 2020). Perebusan dilakukan menggunakan autoklaf pada suhu 121ºC, 2 atm, selama 60 menit, dengan perbandingan air dan kokon 30:1 yaitu sebanyak 300 mL aquades dan 10 gram kokon (Martinez et al., 2017).

3.3.2 Pembuatan Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera

Gel limbah degumming kokon ulat sutera yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 gram dengan perbandingan konsentrasi antara carbopol 940, trietanolamin, aquades, metil paraben, gliserin, dan larutan serisin yang berbeda (Sumule et al., 2020). Larutan limbah degumming yang digunakan adalah sebanyak 3 tingkatan yaitu 20%, 40%, dan 60%. Formula pembuatan gel serisin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Konsentrasi komposisi Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera

Proses pembuatan gel dilakukan dengan cara larutan limbah degumming kokon ulat sutera dimasukkan ke dalam basis gel yang telah disediakan. Tahap pertama yaitu dimasukkan metil paraben ke dalam aquadest pada tabung reaksi, kemudian dihomogenkan, lalu dituang Trietanolamin dan dihomogenkan kembali. Tahap kedua,

Bahan Formula (gram)

20% 40% 60%

Carbopol 940 1 1 1

Trietanolamin 3 3 3

Gliserin 15 15 15

Larutan limbah degumming kokon 20 40 60

Metil paraben 0,1 0,1 0,1

Aquades ad 100 100 100

dikembangkan bubuk carbopol 940 dengan menggunakan air hangat, kemudian digerus hingga membentuk tekstur gel dengan menggunakan lumpang dan alu, dan dibiarkan selama 1 jam. Gliserin dimasukkan ke dalam carbopol 940 yang telah dikembangkan secara perlahan dan diaduk hingga homogen. Larutan limbah degumming kokon dimasukkan, kemudian dihomogenkan kembali.

3.3.3 Tahap Perlakuan

Tikus ditempatkan pada kandang berdasarkan kelompoknya. Diaklimatisasi selama 7 hari dan diberi pakan secara adlibitum. Setelah selesai diaklimatisasi, tiap tikus diberikan perlakuan. Rambut pada bagian punggung tikus dicukur dengan veet dan pisau cukur yang steril (Sukirawati, 2019). Lama tikus dipaparkan sinar uv menurut Yupitawati (2017), dilakukan selama 15 menit, berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini dilakukan pemaparan selama 30 menit, dengan jarak antar lampu dengan tikus sejauh 15 cm. Panjang gelombang yang digunakan disetarakan dengan panjang gelombang yang dipancarkan oleh sinar UV-B yaitu 290-320 nm. Perlakuan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Pengelompokan Perlakuan Penelitian

Perlakuan Kelompok

K+ K- P1 P2 P3

Pemaparan sinar UV

Pemberian tabir surya komersil

Pemberian gel limbah degumming 20%

Pemberian gel limbah degumming 40%

Pemberian gel limbah degumming 60%

Pada K+ tikus dioleskan gel tabir surya komersil, dan dipaparkan UV, pada K- tikus dipaparkan sinar UV tanpa diberi gel apapun, pada P1 tikus dioleskan gel limbah degumming kokon ulat sutera 20% dan dipaparkan sinar UV, pada P2 tikus dioleskan gel limbah degumming kokon ulat sutera 40% dan dipaparkan sinar UV, dan pada P3 dioleskan gel limbah degumming kokon ulat sutera 60% dan dipaparkan sinar UV.

Berdasarkan penelitian Khairi (2019), gel limbah degumming kokon ulat sutera diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu 20 menit sebelum dipaparkan sinar UV dan 4 jam setelah dipaparkan sinar UV. Pemaparan sinar UV dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu minggu selama 2 minggu. Pemberian gel tetap dilakukan pada hari tanpa penyinaran.

22

3.3.4 Pembuatan Preparat Kulit Dengan Metode Parafin

Tikus (Rattus norvegicus) dikorbankan dengan cara didislokasi servikal, kemudian organ kulit disayat dengan ukuran sebesar 2x2 cm, kemudian dilanjut dengan pembuatan preparat dengan metode parafin sebagai berikut :

a. Fiksasi

Organ yang telah diambil dicuci dengan larutan NaCl 0,9% kemudian difiksasi selama 2 jam dalam larutan formalin.

b. Dehidrasi

Direndam organ kulit dengan menggunakan alkohol bertingkat, yaitu alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 95% dan 100% (absolut) selama 1 jam pada tiap konsentrasi.

c. Clearing (Penjernihan)

Organ yang telah melalui tahap dehidrasi kemudian direndam dalam larutan xylol I dan xylol II selama 1 jam.

d. Infiltrasi

dilakukan perendaman organ kulit ke dalam parafin murni I, II, III selama 1 jam pada suhu 60°C, masing-masing selama 1 jam.

e. Embedding (Penanaman)

Diletakkan kulit pada cetakan berbentuk persegi yang telah dipersiapkan. Setelah itu, dituang parafin yang telah cair ke dalam kotak tersebut, kemudian organ kulit ditanam ke dalam kotak yang telah berisi parafin dan diatur posisinya. Dibiarkan sampai dingin sehingga membentuk blok parafin, kemudian dilakukan penempelan blok parafin pada holder berbentuk persegi.

f. Sectioning (Pemotongan)

Dipotong blok-blok parafin yang telah diholder pada mikrotom sehingga membentuk pita-pita parafin dengan ukuran tebal sayatan 6 µm.

g. Attaching (Penempelan)

Diambil beberapa pita parafin menggunakan kuas dan pinset, kemudian diletakkan pada object glass, dan dicelupkan pada air hangat. Lalu diletakkan di atas hot plate beberapa detik untuk merekatkan pita parafin pada object glass dan membersihkan sebagain parafin yang melekat pada organ.

h. Deparafinasi

Dicelupkan object glass ke dalam xylol sebanyak 3 kali, selama 15 menit.

i. Dealkoholisasi

Dicelupkan object glass ke dalam alkohol bertingkat ke alkohol dengan konsentrasi tinggi ke rendah, yaitu dari alkohol 100% (absolut), 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% dan terakhir aquadest. Dicelupkan pada masing-masing konsentrasi selama ± 3-5 detik.

j. Staining (Pewarnaan)

Pewarnaan preparat menggunakan Hematoxylin-Eosin. Dimasukkan preparat yang telah diletakkan pada object glass ke dalam pewarna Hematoxylin selama 5 menit, lalu dicuci dengan air mengalir ± 10 menit, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 30%, 50%, 70%, dimasukkan ke dalam pewarna Eosin 0,5% selama 3 menit, lalu dimasukkan ke dalam aquadest dan kemudian preparat dimasukkan berturut-turut ke dalam alkohol 70%, 80%, 96% dan alkohol 100%, lalu preparat dimasukkan ke xylol.

k. Mounting

Ditutup preparat menggunakan canada balsam. Diusahakan supaya tidak terdapat gelembung udara.

l. Pelabelan

Setelah selesai tahap mounting dengan ditandai dengan keringnya canada balsam, objek glass yang telah berisi preparat kulit tersebut diberi label nama dan diamati struktur histologi kulit.

3.4 Parameter Pengamatan

3.4.1 Penentuan Nilai Sun Protection Factor (SPF)

Nilai SPF dapat diketahui dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis (Sayuti, 2017). Gel limbah degumming kokon dilakukan pengenceran hingga 4000 ppm (Restika, 2017), kemudian dihitung absorbansinya dengan λ 290-320 nm dengan interval 5 nm, dengan pelarut blanko aquades. Rumus (Sayre et al., 1979) yang digunakan adalah:

SPF= CF x∑320290EE(λ) x I (λ) x Abs (λ) Keterangan: CF : Faktor Koreksi (10)

EE : Efisiensi eritema

I : Spektrum Simulasi Sinar Surya Abs : Absorbansi serapan yang terbaca

24

Nilai EE x I merupakan nilai konstanta yang telah ditetapkan oleh Sayre et al., (1979) dalam Sayuti, (2017) pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai EE x I pada Panjang Gelombang 290 – 320 nm Panjang gelombang (λ nm) Nilai EExI

290 0,0150

295 0,0817

300 0,2874

305 0,3278

310 0,1864

315 0,0839

320 0,0180

Total: 1

3.4.2 Pengamatan Secara Visual

Pengamatan secara visual dilakukan setiap hari selama 14 hari secara berturut- turut, dengan melihat kondisi kulit yang terpapar UV pada tiap area pengolesan. Luka diamati secara visual dengan melihat kondisi kulit baik adanya iritasi (yang ditandai dengan keringnya permukaan kulit dan kulit terkelupas), eritema atau kemerahan, serta kerutan (Untari dan Robiyanto, 2018; Fatmawaty et al., 2016). Pengamatan akan diberi skoring. Kriteria penilaian terhadap pengamatan visual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kondisi Kulit setelah Paparan Sinar Ultraviolet Kriteria Kondisi Kulit Nilai Sembuh total (kulit lembab dan tumbuh rambut baru) 0

Kondisi kulit kering dan atau Kemerahan 1

Kondisi kulit terdapat kerutan 2

Kondisi kulit terdapat kerutan dan atau Kemerahan 3 Kondisi kulit kering dan terkelupas, Kemerahan, serta Kerutan 4

3.4.3 Pengamatan Secara Histologi

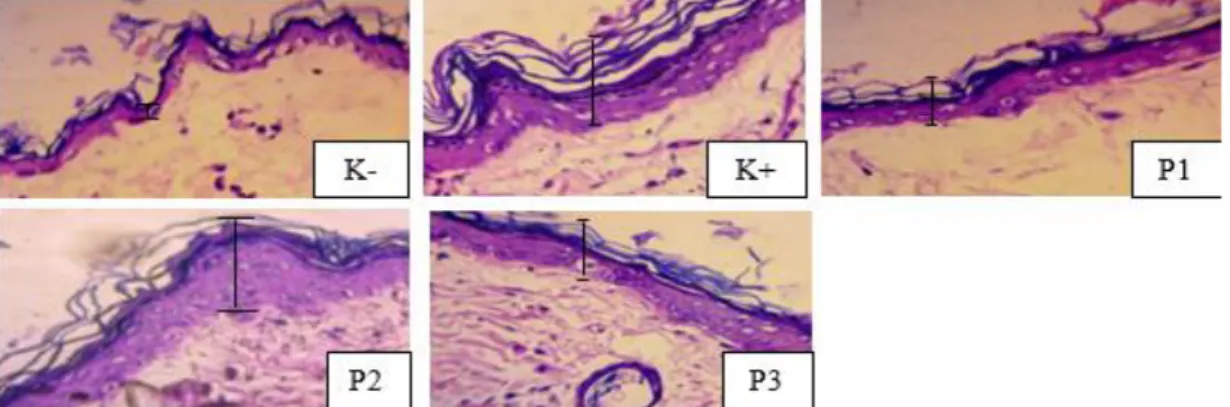

Pengamatan secara histologi dilakukan dengan mengamati jumlah sel melanosit, dan ketebalan jaringan epitel pada preparat dengan menggunakan mikroskop cahaya (Olympus CX 23) dengan perbesaran 400 kali dan difoto dengan kamera AmScope MU130 yang terhubung dengan layar monitor komputer.

Perhitungan dilakukan sebanyak 5 lapangan pandang (Fakhrurrazi et al., 2020).

Ketebalan jaringan epitel dapat diketahui dengan cara mengukur ketebalannya, kemudian menjumlahkan antara lapisan tertebal dengan lapisan tertipis dan dirata-

ratakan. Jumlah sel melanosit dihitung secara manual dengan bantuan software Image J.

3.5 Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan software SPSS versi 22. Data hasil pengamatan morfologi secara visual akan dianalisis menggunakan uji non parametrik kruskal wallis, apabila hasil akhir signifikan (p≤ 0,05), dilanjutkan dengan Uji Post Hoc Man-Withney.

Data hasil pengamatan histologi akan dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variant), apabila hasil uji normalitas dan homogenitas signifikan (𝑝 ≥ 0,05), kemudian dilanjutkan dengan uji Post Hoc Duncan dengan derajat kemaknaan yang digunakan p ≤0,05 (Sabila, 2019).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini meliputi nilai Sun Protection Factor (SPF) dari limbah degumming kokon ulat sutera, pengaruh gel limbah degumming kokon ulat sutera terhadap masa pemulihan kondisi kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet, ketebalan jaringan epitel pada kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet, serta jumlah sel melanosit pada kulit tikus yang dipaparkan sinar ultarviolet.

4.1 Nilai Sun Protection Factor (SPF) dari Gel Limbah Degumming Kokon Ulat Sutera

Hasil nilai SPF yang diperoleh dari gel limbah degumming kokon ulat sutera dengan tiga tingkatan konsentrasi yaitu pada konsentrasi 20% memiliki nilai SPF sebesar 3,45 dengan kategori perlindungan minimal, pada gel limbah degumming kokon ulat sutera konsentrasi 40% memiliki nilai SPF sebesar 5,51 dengan kategori perlindungan sedang, dan pada gel limbah degumming kokon ulat sutera konsentrasi 60% memiliki nilai SPF sebesar 7,10 dengan kategori perlindungan ekstra. Nilai SPF diperoleh dari rumus Sayre et al., (1979), perhitungan dilampirkan pada lampiran 2.

Tabel 4.1 Nilai SPF dari gel limbah degumming kokon ulat sutera konsentrasi 20%, 40%, dan 60%.

Konsentrasi Gel Limbah

Degumming Kokon (%) Nilai SPF Kategori

20% 3,45 Minimal

40% 5,51 Sedang

60% 7,10 Ekstra

Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kandungan limbah degumming, maka semakin tinggi pula nilai SPFnya. Menurut Food and Drug Adminitration (FDA) dalam Minerva, (2019) tabir surya memiliki lima tingkatan kategori perlindungan berdasarkan besaran nilai SPF. Pada nilai SPF kisaran 2 hingga 4 memiliki kategori perlindungan minimal, pada nilai kisaran 4 hingga 6 memiliki

kategori perlindungan sedang, kisaran nilai 6 hingga 8 memiliki kategori perlindungan ekstra, kisaran nilai 8 hingga 15 memiliki kategori perlindungan maksimal, dan nilai SPF diatas 15 memiliki kategori perlindungan ultra.

Nilai SPF yang diperoleh dari gel limbah degumming kokon ulat sutera pada konsentrasi 60% adalah sebesar 7,10 yang menujukkan nilai yang lebih besar bila dibandingan dengan tabir surya dengan bahan dasar berasal dari alam seperti ubi ungu (Dioscorea alata var purpurea) dengan konsentrasi 0,03% yaitu 6,94 (Restika, 2017), tanaman kemangi (Ocimum sanctum L.) dengan konsentrasi 0,06 yaitu 5,94 (Rosman, 2015), dan tanaman wortel (Daucus carota L.) dengan konsentrasi 20% yaitu 2,40 (Kusuma, 2014). Nilai SPF dari tabir surya yang mengandung bahan aktif Avobenzone dan digunakan dalam penelitian ini bernilai 30 (Kemasan produk).

Menurut Dutra et al. (2004), nilai SPF menjadi salah satu indikator universal yang menyatakan keefektifan suatu produk atau zat yang bereperan sebagai UV protector. Semakin tinggi nilai SPF yang diperoleh, maka semakin tinggi pula keefektifan produk tersebut dalam melindungi kulit.

Lavi (2013), menyebutkan bahwa Food and Drug Administration (FDA) menganjurkan penggunaan tabir surya yang baik adalah dengan nilai SPF sekurang- kurangnya 15, dengan kisaran SPF yang bernilai antara 2 hingga 50. Tingkat atau level SPF pada tabir surya diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya sunburn pada kulit. Nilai SPF menunjukkan seberapa lama kulit bertahan untuk terlindungi selama masa paparan sinar matahari.

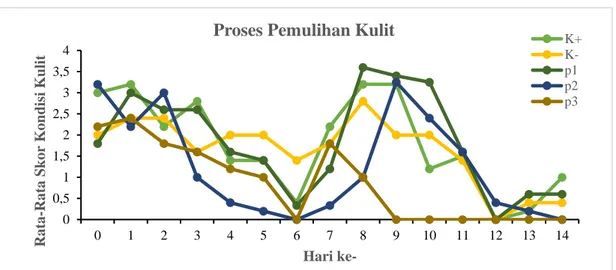

4.2 Pengamatan Morfologi Kulit Tikus yang Terpapar Sinar Ultraviolet Kondisi kulit tikus yang telah dipapar sinar ultraviolet menimbulkan reaksi bermacam-macam, diantaranya adalah terdapatnya kerutan, kemerahan atau eritema, serta kondisi permukaan kulit yang kering dan terkelupas. Pada hari ke-0 setelah dipaparkan sinar ultraviolet menimbulkan reaksi berupa kemerahan atau eritema, terdapat kerutan, serta kondisi permukaan kulit dalam keadaan kering. Pada hari ke-7 pasca dipapar sinar ultarviolet, kondisi kulit tikus masih dalam tahap pemulihan.

Reaksi kulit masih dalam keadaan kering dan terdapat kemerahan, kering namun tidak terkelupas. Pada kelompok P3, sebagian kecil area kulit sudah mulai ditumbuhi rambut baru. Kondisi kulit tikus pada hari ke-14 telah normal kembali dengan kriteria kulit

28

lembab, tidak tedapat kerutan serta kemerahan pada kelompok perlakuan P2 dan P3, namun pada kelompok K- kondisi kulit terdapat kemerahan, dan dalam keadaan kering. Pada kelompok K+ dan P1, masih terlihat adanya kemerahan yang menunjukkan bahwa kulit masih dalam tahap pemulihan. Kondisi kulit yang telah dipaparkan sinar ultraviolet dan diberi gel limbah degumming kokon ulat sutera dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Kondisi kulit yang terpapar sinar UV.

Pada gambar diatas, dapat diketahui bahawa pemberian gel limbah degumming kokon ulat sutera dengan konsentrasi 60% memberikan pengaruh yang baik, dan mempercepat proses pemulihan kulit yang terpapar sinar ultraviolet bila dibandingkan

Hari ke-0 Hari ke-7 Hari ke-14

K-

K+

P1

P2

P3

dengan perlakuan yang tidak diberi sediaan apapun dan pada perlakuan yang diberi sediaan tabir surya komersil.

Proses pemulihan kulit tikus yang terpapar sinar ultraviolet perharinya dapat dilihat pada gambar 4.2. Besarnya nilai rata-rata yang terdapat pada gambar menunjukkan tingkat keparahan dan masa pemulihan yang terjadi pada kulit. Pada gambar dapat dilihat waktu yang dibutuhkan dalam pemulihan yang terjadi pada kelompok P3 cenderung stabil dan cepat, meskipun padahari ke-7 sempat mengalami kenaikan. Kondisi kulit kembali dalam keadaan normal pada hari ke-9. Nilai kriteria kondisi kulit yang rendah disebabkan seringnya muncul skor 0 dengan keadaan kondisi kulit yang sudah pulih total dan tumbuh rambut baru, skor 1 dengan kriteria kondisi kulit kemerahan dan kering, dan skor 2 dengan kriteria kondisi kulit terdapat kerutan.

Kelompok perlakuan K-, K+, P1, dan P2 pada gambar menunjukkan bahwa waktu pemulihan serta proses penyembuhan yang terjadi relatif tidak stabil, sehingga memperoleh nilai rata-rata yang cukup besar. Hal ini dikarenakan seringnya muncul skor 3 dengan kriteria konsisi kulit terdapat kerutan dan atau kemerahan, serta skor 4 dengan kriteria kondisi kulit terdapat kerutan, kemerahan atau eritema, serta kondisi permukaan kulit kering dan terkelupas. Hal ini disebabkan oleh pemaparan sinar UV yang dilakukan secara berulang, sehingga pada beberapa kelompok perlakuan yang kondisi kulitnya belum sepenuhnya dalam keadaan normal, kembali memberikan respon pasca penyinaran. Kelompok perlakuan P3 sudah dalam keadaan pulih sejak hari ke-9, meskipun dilakukan penyinaran berulang.

Gambar 4.2 menunjukkan pada hari pertama setelah dipapar sinar ultraviolet, semua kelompok perlakuan memiliki nilai rerata yang cenderung tinggi. Pada hari berikutnya kelompok P2 mengalami penurunan, sedangkan kelompok lainnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi kulit yang terdapat pada hari pertama.

Pada hari ke-9, kelompok K+ kembali terjadi peningkatan, namun pada kelompok P1 dan P2 bernilai stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pada kulit dengan perlakuan K+ tidak lebih baik dari hari sebelumnya, sedangkan pada kelompok P1 dan P2 menunjukkan kondisi kulit yang tidak semakin parah dan berangsur pulih, meskipun pada 3 hari menjelang pengamatan berakhir terjadi peningkatan kembali.

Kelompok perlakuan P3 menunjukkan bahwa kondisi kulit yang terpapar sinar

30

utraviolet telah kembali normal dan tidak mengalami kerusakan kembali hingga hari terakhir pengamatan.

Gambar 4.2 Proses Pemulihan Kulit yang Terpapar Sinar UV dan diberi Gel Limbah Kokon dengan Beberapa Konsentrasi.

Proses pemulihan yang terjadi pada kulit setelah dipaparkan sinar UV dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi hewan dalam keadaan sehat (tidak stress saat diberi perlakuan), kondisi lingkungan, penyinaran berulang, serta tingkat keefektifan suatu produk yang mengandung bahan aktif tertentu untuk mempercepat penyembuhan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Winter (1962) dalam Morison (2004), yang menyebutkan bahwa kondisi lingkungan yang optimal berpengaruh terhadap proses pemulihan pada kulit. Bahan aktif yang terkandung pada suatu zat tertentu juga mempengaruhi laju pemulihan kondisi kulit, sebagaimana data yang ditunjukkan bahwa pemberian gel limbah degumming kokon dengan konsentrasi 60% lebih cepat pulih dikarenakan tingginya kadar limbah degumming kokon yang terkandung pada gel tersebut, dengan demikian kandungan serisin yang terkandung juga lebih banyak. Sebagaimana Nandih et al., (2017), menjelaskan bahwa protein serisin yang terkandung pada kokon ulat sutera berpotensi sebagai antioksidan dan berpotensi memberi perlindungan sinar ultraviolet. Kunz et al., (2016), menyebutkan kandungan serisin mencapai 20-30% per kokonnya. Semakin tinggi kadar serisin yang terkandung pada suatu zat, maka semakin tinggi pula keefektifan suatu zat tersebut dalam mempercepat proses pemulihan kulit.

Nilai rata-rata skoring kriteria kondisi kulit setelah dilakukan pengamatan morfologi, selanjutnya akan dianalisis statistik dengan uji non parametrik Kruskal

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rata-Rata Skor Kondisi Kulit

Hari ke-

Proses Pemulihan Kulit

K+

K- p1 p2 p3