viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3.

Gambar 4.

Gambar 5.

Gambar 6.

Gejala Peradangan………..

Kerangka Konsep.……... Gambaran histopatologis kulit tikus putih kelompok I pada hari ke- 7 (No. 1) dan hari ke- 14 (No. 2). Terlihat adanya proliferasi fibroblas (A), infiltrasi sel radang (B), neovaskularisasi (anak panah) dan sel epitel belum terbentuk

(H&E, 40x.)……….

Gambaran histopatologis kulit tikus putih kelompok I pada hari ke- 7 (No. 1) dan hari ke- 14 (No. 2) Terlihat adanya proliferasi fibroblas (A), infiltrasi sel radang (B) dan neovaskularisasi (tanda panah) (H&E, 400x.)……… Gambaran histopatologis kulit tikus putih kelompok II pada hari ke 7 (No. 1) dan Hari ke- 14 (No.2). Terlihat adanya proliferasi fibroblas (A), infiltrasi sel radang (B), neovaskularisasi (anak panah) (H&E, 40x.)………... Gambaran histopatologis kulit tikus putih kelompok II pada hari ke- 7 (No. 1) dan hari ke- 14 (No. 2). Terlihat adanya proliferasi fibroblas (A), infiltrasi sel radang (B) dan neovaskularisasi (tanda panah) (H&E, 400x.)………

14 19

31

32

32

ix

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

RIWAYAT HIDUP……….. ABSTRAK………. ABSTRACT……….. UCAPAN TERIMA KASIH……… DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL…..... DAFTAR LAMPIRAN...

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang... 1.2 Rumusan Masalah... 1.3 Tujuan Penelitian... 1.4 Manfaat Penelitian...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit………. 2.1.1 Lapisan epidermis………... 2.1.2 Lapisan dermis………... 2.1.3 Lapisan subkutis (hipodermis)……….. 2.2 Luka………... 2.2.1 Kesembuhan luka…………... 2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka... 2.3 Inflamasi (Peradangan)... 2.3.1 Mediator peradangan... 2.3.2 Gejala peradangan... 2.4 Asam Mefenamat………... 2.5 Antibiotik Amoksisilin………... 2.6 Tikus Putih (Rattus norvegicus)………...……….. 2.7 Kerangka Konsep……….. 2.8 Hipotesis... BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Materi Penelitian……….. 3.1.1 Hewan percobaan………... 3.1.2 Bahan dan obat ………... 3.1.3 Alat penelitian...

x

3.2 Metode Penelitian……….. 3.2.1 Perlakuan pada tikus……….…… 3.2.2 Pembuatan preparat mikroskopik………..………… 3.2.3 Prosedur pewarnaan harris hematoksilin-eosin………. 3.2.4 Standarisasi pemeriksaan preparat mikroskopik……… 3.3 Rancangan penelitian... 3.4 Variabel Penelitian... 3.4.1 Variabel kendali………... 3.4.2 Variabel bebas………... 3.4.3 Variabel tergantung... 3.5 Cara Pengumpulan Data………. 3.6 Analisis Data... 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian………. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengamatan Makroskopis……….. 4.2 Pengamatan Histopatologis... 4.3 Pengujian Hipotesis………...

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Lampiran 6.

Skoring hasil pengamatan mikroskopis terhadap sel epitel, sel radang dan jaringan kolagen pada tikus putih jantan... Hasil uji statistik tanda kemerahan (Pemeriksaan Makroskopis) dengan menggunakan piranti SPSS 16.0... Hasil uji statistik tanda kebengkakan (Pemeriksaan Makroskopis) dengan menggunakan piranti SPSS 16.0... Hasil uji statistik tanda kebengkakan (Pemeriksaan Makroskopis) dengan menggunakan piranti SPSS 16.0... Hasil pemeriksaan histopatologis kulit tikus terhadap sel epitel, sel radang dan jaringan kolagen pada hari ketujuh dengan menggunakan piranti SPSS 16.0... Hasil pemeriksaan histopatologis kulit tikus terhadap sel epitel, sel radang dan jaringan kolagen pada hari keempatbelas dengan menggunakan piranti SPSS 16.0...

43

44

50

56

63

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tabel 2.

Hasil Pemeriksaan Makroskopis Tikus Putih Jantan ... Rerata Sel Epitel, Sel Radang dan Jaringan Kolagen Tikus Jantan Pada Hari Ketujuh dan Hari Keempatbelas...

26

xiii

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan.

Ditetapkan di Denpasar, tanggal :

Panitia Penguji :

Drh. AA Gde Jaya Wardhita, M.Kes Ketua

Drh. I Gusti Agung Putra Pemayun, MP. Dr. drh. I Ketut Anom Dada, M.S

Sekretaris Anggota

Drh. I Wayan Gorda. M.Kes Drh. Luh Made Sudimartini, M.Sc

xiv

KECEPATAN KESEMBUHAN LUKA INSISI YANG DIBERI AMOKSISILIN DAN ASAM MEFENAMAT PADA TIKUS PUTIH (Rattus

norvegicus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Kedokteran Hewan

Diajukan oleh

I WAYAN FANDHI WIBAWA LOSTAPA NIM. 1009005031

Menyetujui/Mengesahkan

Pembimbing I Pembimbing II

Drh. AA Gde Jaya Wardhita, M.Kes Drh. I G A Putra Pemayun, MP.

NIP. 19600201 198702 1 002 NIP. 19610612 198903 1 004

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN

Dr. drh. I Nyoman Adi Suratma, M.P. NIP. 19600305 198703 1 001

xv

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Timor Timur, tepatnya kota Lospalos pada tanggal 16 November 1992. Penulis merupakan putra pertama pasangan I Made Sukana, S.P. dan Ni Ketut Sari.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 3 Antosari pada tahun 1998, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Selemadeg pada tahun 2007 dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Selemadeg pada tahun 2010.

Penulis kemudian diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Laboratorium Bedah Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tentang “Kecepatan Kesembuhan Luka Insisi Yang Diberi Amoksisilin Dan Asam

xvi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kecepatan Kesembuhan Luka Insisi yang Diberi Amoksisilin Dan Asam Mefenamat pada Tikus Putih (Rattus norvegicus)” tepat

pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. drh. I Nyoman Adi Suratma, M.P., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

2. Drh. Anak Agung Gde Jaya Wardhita, M.Kes. sebagai pembimbing I dan drh. I Gusti Agung Putra Pemayun, M.P. sebagai pembimbing II, yang tidak henti-hentinya memberikan tuntunan, dukungan, kesempatan dan kepercayaan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

3. Dr. drh. I Ketut Anom Dada, M.S, drh. I Made Kardena, MVS., dan drh. Luh Made Sudimartini, M.Sc., selaku dosen penguji, yang telah memberikan tuntunan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 4. Dr. drh. I Ketut Anom Dada, M.S selaku Direktur Rumah Sakit Hewan

xvii

5. Keluarga tercinta Bapak I Made Sukana, SP., Ibu Ni Ketut Sari, dan adik tercinta I Kadek Restu Bharata Lostapa yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Teman – teman satu perjuangan Andriana, Laura, Enco dan Egar yang telah berjuang bersama – sama dalam penelitian.

7. Kepada P. Vindhy Chempaka Putri yang selalu memberikan semangat dan bantuan serta doa kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis Arya Upadana, Komang Juanda Rasmana, Agung Winata Sindhu, Angga Caka dan teman-teman angkatan 2010 lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu atas kerjasamanya selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Denpasar, Februari 2015

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Luka didefinisikan suatu kerusakan integritas epitel dari kulit (Brown, 2004) atau definisi yang lain terputusnya kesatuan struktur anatomi normal dari suatu jaringan akibat suatu trauma atau rusaknya sebagian jaringan tubuh (Enoch dan Price, 2007). Berdasarkan kedalaman dan luasnya, maka luka terbagi atas luka superficial, luka partial thickness, luka full thickness tidak mengenai otot, luka full thickness mengenai otot dan tendon serta tulang. Setiap terjadi luka tubuh secara alami mengembalikan komponen jaringan yang rusak dengan membentuk struktur baru. Luka bisa terjadi karena berbagai hal diantaranya trauma benda tajam atau tumpul, tertabrak, jatuh atau gigitan dari hewan.

Kesembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks dan saling berhubungan, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jaringan yang rusak kembali seperti normal atau mendekati normal. Kesembuhan luka melibatkan proses seluler, fisiologis, biokemis dan molekuler yang menghasilkan pembentukan jaringan parut dan perbaikan dari jaringan ikat (Cockbill, 2002). Ketika terjadi perlukaan pada jaringan kulit, proses kesembuhan dan regenerasi sel terjadi secara otomatis sebagai respon fisiologis tubuh (Ingold, 1993). Terdapat tiga fase dalam proses kesembuhan luka, yaitu fase inflamatori, fase proliferasi dan fase remodeling (Fishman, 2010). Pengetahuan tentang tahap-tahap dalam kesembuhan luka mempunyai arti penting bagi para praktisi, sehingga luka yang terjadi pada pasien dapat diatasi secara tepat dan efektif (Gabriel dan Mussman, 2009).

2

Asam mefenamat merupakan obat antiinflamasi golongan non steroid yang mempunyai khasiat sebagai analgetik dan antiinflamasi. Asam mefenamat merupakan satu-satunya fenamat yang menunjukkan kerja pusat dan juga kerja perifer (Goodman, 2007). Sampai saat ini, asam mefenamat digunakan sebagai analgesik dan anti radang pasca operasi di Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali (RSH FKH ) dan belum ada penelitian mengenai kecepatan kesembuhan luka pada tikus pasca pemberian amoksisilin yang dikombinasikan dengan asam mefenamat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai kecepatan kesembuhan luka pada tikus pasca pemberian amoksisilin yang dikombinasikan dengan asam mefenamat.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah, bagaimana kecepatan kesembuhan luka insisi pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan obat asam mefenamat.

1.3Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui waktu kesembuhan luka insisi pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diberikan obat asam mefenamat ditinjau dari gambaran

makroskopik dan mikroskopik.

1.4Manfaat Penelitian

viii

viii BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit

Integumentum atau kulit merupakan organ tebesar dalam tubuh yang memenuhi sekitar 1,8 m2 dari seluruh permukaan tubuh dan mempunyai berat

sekitar 16% dari total berat badan (Marino, 2006). Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur jenis kelamin, ras dan juga bergantung pada lokasi tubuh (Tortora dan Derrickson, 2009). Karena kulit berhubungan langsung dengan lingkungan luar, maka kulit memiliki 4 fungsi yang penting bagi tubuh, antara lain : 1) Menahan atau mempertahankan kelembaban dan mencegah hilangnya molekul-molekul yang penting bagi tubuh, 2) Mengatur suhu tubuh dan tekanan darah, 3) Melindungi tubuh dari mikroba-mikroba maupun pengaruh yang berbahaya dari luar seperti sinar ultraviolet ataupun agen toksik dan 4) Sebagai organ sensoris atau reseptor sensoris dari rasa sakit (nyeri), sentuhan, tekanan dan suhu (Gordon, 2010).

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama yaitu lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis, dan subkutis. Subkutis ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan adanya sel dan jaringan lemak (Tortora dan Derrickson, 2009).

2.1.1 Lapisan epidermis

ix

kulit itu sendiri, Melanosit yang merupakan sel penghasil pigmen, sel langerhans yang merupakan sel imun dan sel merkel yang biasa banyak ditemukan pada ujung jari ataupun bibir. Keratinosit akan terdiferensiasi dan mengakumulasi keratin saat bergerak menuju ke arah luar, dan gugur atau rontok membentuk 4 lapisan (Yung, 2007).

Lapisan epidermis terdiri dari 4 lapisan yaitu stratum korneum yang merupakan lapisan pemisah (barier), stratum granulosum, stratum spinosum dan stratum basalis (Bucks, 2008). Stratum korneum adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari atas beberapa sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat tanduk) (Djuanda, 2003). Keratin yang terkandung dalam sel-sel tersebut juga berfungsi dalam menyerap air sehingga kulit akan menjadi lembab (Timmons, 2006).

Pada stratum granulosum, sel akan semakin pipih, inti sel akan menghilang dan akan tampak adanya granulasi pada sitoplasma (Marino, 2006). Sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti diantaranya. Butir-butir kasar ini terdiri atas keratohialin (Djuanda, 2003). Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk polygonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Protoplasmanya jermih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah-tengah. Di antara sel-sel spinosum terdapat pula sel Langerhans (Djuanda, 2003). Sel tersebut berperan dalam reaksi imun kulit yaitu sebagai antigen-presenting cell (Gawkrodger, 2002). Sel Langerhans memecah alergen menjadi bentuk yang lebih kecil dan bermigrasi dari epidermis ke dalam dermis, hingga mencapai pembuluh darah dan mengekspresikan alergen terhadap sel imun (limfosit) yang kemudian akan menginisiasi reaksi imun untuk menghancurkan materi-materi asing dan menstimulasi proliferasi limfosit untuk mengenali atau mememori alergen (Yung, 2007).

x

dengan lain oleh jembatan antar sel dan sel pembentuk melanin atau clear cell yang merupakan sel-sel berwarna muda, dengan sitoplasma basofilik dan inti gelap, dan mengandung butir pigmen (melanosom) (Djuanda, 2003).

2.1.2 Lapisan dermis

Lapisan dermis terletak di profundal epidermis, mengambil posisi terbesar dari integument dan menjadi pembentuk struktur kulit serta menjadi penyokong lapisan kulit diatasnya (Muller et al., 2001). Selain menyokong epidermis secara struktural, dermis juga menyediakan nutrisi untuk lapisan epidermis (Timmons, 2006). Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut (Djuanda, 2003). Secara garis besar lapisan dermis terdiri dari 2 lapisan utama yaitu 1) Lapisan papilar yang tipis yang berbatasan dengan epidermis serta membentuk dermal papillae (Muller et al., 2001) yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah (Djuanda, 2003) dan 2) Lapisan retikuler yang lebih tebal (Muller et al., 2001) yang terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti serabut kolagen, elastin dan retikulin (Djuanda, 2003). Serat-serat yang terkandung dalam lapisan dermis berfungsi dalam menjaga elastisitas kulit dan kekuatan tensil dermis itu sendiri untuk mencegah dari kerusakan akibat faktor mekanik (Timmons, 2006).

2.1.3 Lapisan subkutis (hipodermis)

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah (Djuanda, 2003). Lapisan ini dapat digunakan untuk mengestimasi total lemak tubuh dengan cara mengukur ketebalan lipatan kulit, selain itu lapisan ini merupakan area dimana injeksi subkutan biasanya dilakukan. Tipe sel-sel utama pada lapisan hipodermis ini antara lain fibroblast, sel adiposa dan makrofag serta ikut mensuplai pembuluh darah maupun syaraf (Seeley, 2004).

xi

memperburuk kejadian luka, memperbesar ukuran luka, memperlambat kesembuhan luka bahkan membahayakan hidup dari penderitanya sehingga sangat penting untuk diperhatikan dari segi penanganannya (Cutting, 2008). Kulit yang terdiri dari beberapa lapisan dan perbedaan ketebalan tersebut, menyebabkan proses kesembuhan yang berbeda-beda bila terjadi luka pada tiap lapisannya, misalnya pada daerah kulit yang tebal dan hanya pada bagian epidermis yang mengalami luka, maka hanya permukaan epidermisnya saja yang perlu diperbaiki dan sel-sel epithel progenitor (sel yang lama) akan tetap utuh ada dibawah luka sehingga deposisi dan sintesis kolagen tidak diperlukan (Stroncek et al., 2008). Lain halnya bila membrana basalis mengalami kerusakan pada daerah kulit yang tebal dan sebagian besar lapisan dermis hilang atau rusak, maka kesembuhan luka tidak dapat hanya dicapai melalui reepithelialisasi saja, tetapi diperlukan produksi matriks ekstraseluler dari fibroblast yang bermigrasi ke daerah luka (Martin, 2007).

2.2 Luka

xii

menembus rongga tubuh; f) luka avulsi (vulnus avulsum) yaitu luka yang terjadi disertai lepasnya sebagian atau seluruh jaringan, contohnya : telinga lepas, pengangkatan tumor dimana sebagian organ yang sehat juga ikut terbuang; dan g) luka gigit (vulnus mortum). Sedangkan luka tertutup dibagi atas beberapa macam, yaitu: a) luka lecet (vulnus abrasi) yaitu luka yang hanya bagian superficial kulit yang mengalami kerusakan; b) luka memar (vulnus contusion); c) bulla (lepuh) hanya terjadi dibawah kulit epidermis sehingga timbul ruangan berisi cairan; d) hematoma yaitu darah yang mengelompok disuatu tempat sehingga harus dikeluarkan supaya tidak terjadi infeksi yang dapat menghambat kesembuhan luka; dan e) laserasi organ dalam.

2.2.1 Kesembuhan luka

Menurut Dunn (2005), tujuan dari manajemen luka adalah campur tangan untuk proses kesembuhan yang efisien melalui rangkaian perbaikan biologi ataupun regenerasi. Status kesehatan pasien juga akan mempengaruhi proses kecepatan kesembuhan. Berikut adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum dan selama melakukan prosedur operasi diantaranya umur, berat badan, status gizi, status dehidrasi, suplai darah ke luka, respon imun, penyakit kronis dan terapi radiasi.

xiii

dengan pembentukan jendalan darah (hemostasis) serta inflamasi (keradangan), proliferasi dan remodeling (Singer dan Clark, 1999).

Inflamasi merupakan respon protektif jaringan saat terjadi luka dan merupakan fase awal dari kesembuhan luka. Karakteristik dari fase ini ditandai dengan adanya rasa nyeri, panas, kemerahan dan bengkak serta hilangnya fungsi daerah sekitar luka (Cockbill, 2002). Proses kesembuhan sebenarnya sudah dimulai pada saat respon radang itu terjadi. Diawali dengan mengalirnya darah di daerah luka tersebut dan segera mengaktifkan proses pembekuan darah dimana terjadi degranulasi dari platelet/trombosit dan diikuti aktivasi faktor Hageman. Kemudian akan diikuti oleh aktifnya komponen biologi seperti kinin dan siklus cascade serta plasmin. Semua komponen yang terlibat ini tidak hanya

membekukan darah dan menyatukan ujung luka, tetapi juga dapat mengakumulasi sejumlah mitogen dan kemoatraktan lainnya untuk aktif menuju daerah luka yang mengalami proses kesembuhan. Kemoatraktan yang dilepaskan oleh trombosit akan menstimulasi masuknya neutrofil dan monosit dari sirkulasi ke daerah luka (Cockbill, 2002). Infiltrasi neutrofil yang paling tinggi terjadi dalam waktu 24 jam setelah terjadinya luka, dan akan menurun jumlahnya saat monosit mulai masuk ke daerah luka (Kaewloet, 2008). Neutrofil dan monosit yang masuk ke daerah luka akan mengingesti bakteri dan debris-debris sel melalui proses fagositosis, dan pada saat melakukan fungsinya dalam menfagositosis tersebut, monosit disebut sebagai makrofag (Cockbill, 2002). Adanya infiltrasi neutrofil, dapat dipergunakan sebagai petanda bahwa inflamasi terjadi pada fase awal, sedangkan bertambahnya jumlah makrofag untuk menggantikan neutrofil dalam melakukan fagositosis, merupakan penentu bahwa proses tersebut memasuki fase akhir dari inflamasi (Kaewloet, 2008).

xiv

pasca cedera dan mencapai puncaknya pada hari ketujuh (Berata et al., 2011). Fibroblast akan bermigrasi ke daerah luka yang kemudian akan mulai mensintesis matriks ekstraseluler yang secara bertahap akan digantikan oleh matriks kolagen dan berlangsung hingga dua minggu setelah terjadinya luka (Singer dan Clark, 1999). Tetapi produksi fibroblast tertinggi terjadi pada hari ke-7 setelah terjadinya luka (Gabriel dan Mussman, 2009). Setelah matriks kolagen terdeposisi dalam jumlah yang cukup pada daerah luka, fibroblast akan berhenti memproduksi kolagen (Singer dan Clark, 1999). Selain menghasilkan kolagen, fibroblast juga berperan dalam proses angiogenesis dengan cara menstimuli makrofag untuk menghasilkan berbagai macam growth factor (Gabriel dan Mussman, 2009). Proses angiogenesis ini berperan dalam pembentukan pembuluh darah baru yang penting dalam meneruskan pembentukan jaringan granulasi. Setelah daerah luka terisi oleh jaringan granulasi baru, maka proses angiogenesis akan berhenti melalui apoptosis (programmed cell death) (Singer dan Clark, 1999). Fase ini dapat berlangsung selama 2-4 minggu setelah terjadinya luka (Kaewloet, 2008).

xv

sedangkan bersama dengan proses remodeling, dapat mencapai waktu 1 tahun untuk membentuk jaringan yang baru (Berata et al., 2011).

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka

Menurut Perdanakusuma (2007), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesembuhan luka adalah sebagai berikut :1) Koagulasi ; adanya kelainan pembekuan darah (koagulasi) akan menghambat penyembuhan luka sebab homeostasis merupakan tolak ukur dan dasar dari fase imflamasi; 2) Gangguan sistem imun (infeksi, virus) ; gangguan system imun akan menghambat dan mengubah reaksi tubuh terhadap luka, kematian jaringan dan kontaminasi. Bila sistem daya tahan tubuh, baik seluler maupun humoral terganggu, maka pembersihan kontaminasi dan jaringan mati serta penahanan infeksi tidak berjalan baik; 3) Gizi (kelaparan, malabsorbsi) ; gizi kurang juga mempengaruhi system imun; 4) Penyakit kronis, penyakit kronis seperti TBC dan diabetes juga dapat mempengaruhi system imun; 5) Keganasan agen infeksi, keganasan tahap lanjut pada agen infeksi dapat menyebabkan gangguan sistem imun yang akan mengganggu penyembuhan luka; 6) Obat-obatan, pemberian obat penekan reaksi imun, kortikosteroid dan sitotoksik mempengaruhi penyembuhan luka dengan menekan pembelahan fibroblast dan sintesis kolagen; 7) Teknik penjahitan, teknik penjahitan luka yang dilakukan secara berlapis akan mengganggu penyembuhan luka; 8) Kebersihan / personal hygiene, kebersihan akan mempengaruhi proses kesembuhan luka, karena kuman setiap saat dapat masuk melalui luka bila kebersihan tubuh berkurang, 9) Vaskularisasi, akan berlangsung baik bila proses penyembuhan berlangsung cepat. Sementara daerah yang memiliki vaskularisasi yang kurang baik proses penyembuhannya memerlukan waktu lama, 10) Pergerakan ; daerah yang relatif sering bergerak penyembuhannya akan terjadi lebih lama, 11) Ketegangan tepi luka ; pada daerah yang tegang (tight) penyembuhan lebih lama dibandingkan dengan daerah yang longgar.

xvi

Inflamasi merupakan sebuah reaksi yang kompleks dari sistem imun tubuh pada jaringan vaskuler yang menyebabkan akumulasi dan aktivasi leukosit serta protein plasma yang terjadi pada saat infeksi, keracunan maupun kerusakan sel (Abbas et al., 2010). Inflamasi diperlukan tubuh untuk mempertahankan diri dari berbagai bahaya yang mengganggu keseimbangan tetapi juga dapat memperbaiki kerusakan struktur serta gangguan fungsi jaringan (Baratawidjaja, 2004). Terjadinya proses inflamasi diinisiasi oleh perubahan di dalam pembuluh darah yang meningkatkan rekrutmen leukosit dan perpindahan cairan serta protein plasma di dalam jaringan. Proses tersebut merupakan langkah pertama untuk menghancurkan benda asing dan mikroorganisme serta membersihkan jaringan yang rusak (Judarwanto, 2012).

Kerusakan sel terkait dengan inflamasi berpengaruh pada selaput membran sel yang menyebabkan leukosit mengeluarkan enzim lisosomal yaitu arachidonic acid kemudian dilepas dari persenyawaan fosfolipid, dan berbagai eicosanoid

akan disintesis (Katzung, 2002). Kerusakan atau perubahan yang terjadi pada sel dan jaringan akibat noksi akan membebaskan berbagai mediator atau substansi radang antara lain histamin, bradikinin, kalidin, serotonin, prostaglandin dan leukotrien (Mansjoer, 1999).

2.3.1 Mediator Peradangan

xvii

potensi prostaglandin (Mansjoer, 1999). Serotonin berasal dari asam amino esensial triptamin melalui hidroksilasi dan dekarboksilasi, terdapat dalam platelet darah, mukosa usus dan dibeberapa bagian otak dengan konsentrasi tinggi. Serotonin disimpan dalam granula, terikat dengan ATP serta protein dan dibebaskan jika sel dirangsang melalui eksositosis dan mengaktifkan reseptor spesifik. Pada trombosit, serotonin berfungsi meningkatkan agregasi dan mempercepat penggumpalan darah sehingga mempercepat hemostasis (Mutschler, 1999).

2.3.2 Tanda peradangan

Proses terjadinya peradangan dapat diamati dari tanda-tanda utama peradangan yang mencakup kemerahan (rubor), peningkatan panas (kalor), pembengkakan (tumor), rasa sakit (dolor) dan gangguan fungsi jaringan (fungsio laesa). Kemerahan atau rubor merupakan keadaan awal yang menandakan

xviii

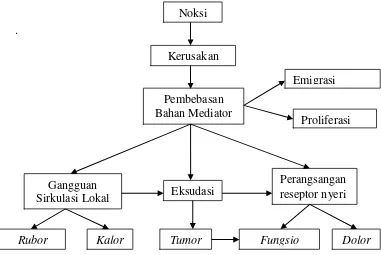

nyeri dan sirkulasi yang abnormal. Tetapi belum diketahui secara pasti bagaimana fungsi jaringan tersebut terganggu (Kee dan Evelyn, 1996). Mekanisme terjadinya gejala peradangan ditunjukkan pada Gambar 1.

[image:24.595.116.497.200.455.2].

Gambar 1. Tanda Peradangan (Mutschler, 1999)

2.4 Asam Mefenamat

Asam mefenamat merupakan derivat asam antranilat dengan khasiat analgesik, antipiretik, dan antiradang yang cukup baik dan termasuk kedalam golongan obat anti inflamasi nonsteroid (OAINS). Dalam pengobatan, asam mefenamat digunakan untuk meredakan nyeri dan rematik. Obat ini cukup toksik terutama untuk anak-anak dan janin, karena sifat toksiknya, asam mefenamat tidak boleh dipakai selama lebih dari 1 minggu dan sebaiknya jangan digunakan untuk anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun (Munaf, 1994).

Asam mefenamat mempunyai khasiat sebagai analgetik dan anti inflamasi. Asam mefenamat merupakan satu-satunya fenamat yang menunjukkan kerja pusat dan juga kerja perifer. Mekanisme kerja asam mefenamat adalah dengan menghambat kerja enzim siklooksigenase (Goodman, 2007). Enzim

Noksi

Kerusakan

Pembebasan Bahan Mediator

Eksudasi Gangguan

Sirkulasi Lokal

Perangsangan reseptor nyeri

Rubor Kalor Tumor Fungsio Dolor

Emigrasi

xix

siklooksigenase (COX) mengubah asam arakidonat (AA) menjadi Prostaglandin G2 (PGG2) dan Prostaglandin H2 (PGH2), yang akan diubah menjadi tromboksan A2 (TXA2) dan bentuk prostaglandin lainnya. Dosis terapeutik OAINS menurunkan biosintesis prostaglandin dengan menghambat COX, dan terdapat korelasi antara potensi sebagai penghambat COX dan aktivitas antiinflamasi (Brunton et al., 2008).

Pada tikus, pemberian asam mefenamat dapat diberikan secara oral dengan dosis 45 mg/kg BB (Romadhoni, 2012). Diberikan melalui mulut dan diabsorbsi pertama kali dari lambung dan usus selanjutnya obat akan diserap darah dan dibawa oleh darah sampai ke tempat kerjanya. Konsentrasi puncak asam mefenamat dalam plasma tercapai dalam 2 sampai 4 jam. Pada manusia, sekitar 50% dosis asam mefenamat diekskresikan dalam urin sebagai metabolit 3-hidroksimetil terkonjugasi. dan 20% obat ini ditemukan dalam feses sebagai metabolit 3-karboksil yang tidak terkonjugasi (Goodman, 2007).

Asam mefenamat merupakan bahan yang dapat menembus barrier mukosa lambung sehingga sering dilaporkan asam mefenamat memberi efek iritasi terhadap mukosa lambung. Asam mefenamat dapat menyebabkan pengelupasan pada sel epitel permukaan dan mengurangi sekresi mukus yang merupakan barrier protektif terhadap asam (Loho, 2002).Asam mefenamat bekerja dengan cara menekan produksi prostaglandin (Setiawan, 2010). Oleh karena itu pemberian obat ini harus dipertimbangkan sejak awal terapi, terutama menyangkut cara pemberian, dosis, dan lama pemberian.

2.5 Antibiotik Amoksisilin

xx

Amoksisilin adalah salah satu contoh antibiotika yang umum diberikan kepada hewan pasca operasi. Amoksisilin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella.

Amoksisilin juga digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif seperti Streptococcus pneumoniae, Enterococci, Listeria dan

Staphylococcus yang tidak menghasilkan penisilinase (McEvoy, 2002).

Mekanisme kerja amoksisilin adalah menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba (Istiantoro dan Ganiswarna, 1995).

Amoksisilin sering diberikan dalam bentuk sediaan injeksi kering. Sediaan injeksi kering diformulasikan untuk senyawa-senyawa yang tidak stabil dalam bentuk larutan tetapi stabil dalam bentuk kering. Injeksi ini diberikan dalam bentuk serbuk kering yang telah disterilkan dan dalam kemasannya disertai dengan pelarutnya (aqua pro injeksi). Dalam penggunaanya, air ditambahkan secara aseptis ke dalam vial obat untuk menghasilkan obat suntik yang diinginkan (Ansel, 1989). Pada tikus, penggunaan amoksisilin dapat diberikan dengan dosis 150 mg /kg BB per hari secara intramuskuler (Bishop, 1996), disamping pemberian obat dilakukan dengan cara injeksi amoksisilin dapat juga diberikan secara oral.

2.6 Tikus putih (Rattus norvegicus)

Tikus putih merupakan spesies yang paling sering ditemukan di daerah perkotaan. Hasil seleksi terhadap hewan ini banyak digunakan sebagai hewan percobaan ( Kohn dan Barthold, 1987). Ukuran tubuh tikus yang lebih besar daripada mencit membuat tikus lebih disukai untuk berbagai penelitian. Beda dengan hewan laoratorium lainnya, tikus tidak pernah muntah. Disamping itu tikus tidak mempunyai empedu. Lambung tikus terdiri dari dua bagian yaitu non glandular dan glandular, dan small intestine terdiri dari duodenum, jejunum dan

xxi

dan domestikasi. Tikus laboratorium pertama dikembangkan di AS antara tahun 1877 dan tahun 1893 (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Tikus (Rattus norvegicus) strain albino merupakan tikus yang sudah kehilangan pigmennya.

Sifat ini sudah menurun pada keturunannya dan hal ini disebabkan karena adanya seleksi yang dilakukan oleh manusia untuk memudahkan dalam menangani tikus putih di laboratorium (Kohn dan Barthold, 1987).

Adapun klasifikasi dari tikus putih menurut Natawidjaya (1983) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Mammalia Ordo : Rodentia Subordo : Odontoceti Familia : Muridae Genus : Rattus

Species : Rattus norvegicus.

2.7 Kerangka Konsep

Luka merupakan keadaan hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan serangga (Sjamsuhidajat dan de Jong, 1997). Tubuh yang sehat mempunyai kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan dirinya. Proses kesembuhan luka harus terjadi pada kondisi yang mendukung jaringan tubuh untuk melakukan proses perbaikan dan regenerasi (Taylor dan Johnson, 1997).

xxii

ketidaknyamanan pada pasien pemberian antibiotika dan antiinflamasi sangat diperlukan.

Antibiotika yang sampai saat ini masih digunakan di RSH FKH UNUD dalam penanganan kasus infeksi adalah antibiotika amoksisilin. Amoksisilin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan bakteri gram positif (McEvoy, 2002). Sedangkan obat antiinflamasi non steroid yang paling sering digunakan di RSH FKH UNUD adalah asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan satu-satunya fenamat yang menunjukkan kerja pusat dan juga kerja perifer. Mekanisme kerja asam mefenamat adalah dengan menghambat kerja enzim siklooksigenase (Goodman, 2007). Enzim siklooksigenase (COX) mengubah asam arakidonat (AA) menjadi Prostaglandin G2 (PGG2) dan Prostaglandin H2 (PGH2), yang akan diubah menjadi tromboksan A2 (TXA2) dan bentuk prostaglandin lainnya. Dosis terapeutik obat anti inflamasi non steroid (OAINS) menurunkan biosintesis prostaglandin dengan menghambat COX dan terdapat korelasi antara potensi sebagai penghambat COX dan aktivitas antiinflamasi (Brunton et al., 2008).

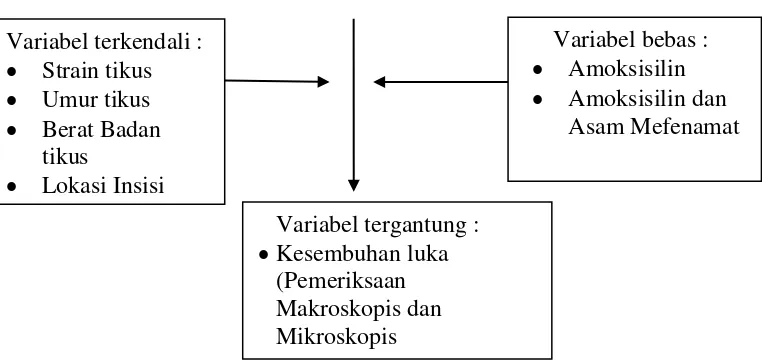

Dengan memberikan amoksisilin dan asam mefenamat pasca operasi, diharapkan luka operasi akan lebih cepat sembuh dibandingkan dengan hanya memberikan amoksisilin. Berbagai faktor dapat berpengaruh terhadap suatu perlakuan, diantaranya faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam seperti strain, umur, berat badan tikus dan lokasi insisi yang telah dikendalikan, sedangkan faktor luar seperti pakan, minum dan kandang telah diseragamkan. Hubungan antara variabel tersebut tersaji pada Gambar 1.

Tikus Putih

xxiii

Gambar 2. Kerangka Konsep

2.8 Hipotesis

Kesembuhan luka insisi pada tikus putih (Rattus norvegicus) lebih cepat terjadi pasca pemberian amoksisilin dan asam mefenamat ditinjau dari pemeriksaan makroskopis maupun mikroskopis.

Variabel terkendali : Strain tikus Umur tikus Berat Badan

tikus

Lokasi Insisi

Variabel bebas : Amoksisilin Amoksisilin dan

Asam Mefenamat

Variabel tergantung : Kesembuhan luka