STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA MISKIN

DI DAERAH PESISIR

Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan,

Propinsi Jawa Timur

SLAMET WIDODO

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir: Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur” adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2009

Slamet Widodo NRP: I351060011

ABSTRACT

SLAMET WIDODO. Livelihood Strategies of Poor Household in Coastal Areas: Case of Two Villages in Tuban and Bangkalan Regency, East Java Province. Under Direction of SAID RUSLI and ARIF SATRIA

Poverty is still a problem that threatens of Indonesia. The number of poor people in Indonesia in March 2007 of 37.17 million people, which means as much as 16.58 percent of Indonesians are under the poverty line. This study aims to find out the social structure, the causes of poverty and livelihood strategies of poor households in the area of research. Location research deliberately set in the in the Karangagung Village, Palang District, Tuban Regency reseprentasi as ethnic Javanese. Meanwhile, to represent the ethnic Madurese, research conducted in the Kwanyar Barat Village, Kwanyar District, Bangkalan District. The data are done with interviews, focus group discussion and observation. The data are then analyzed descriptive qualitative. Results of research shows that poor households occupy the bottom layer and have limited access to capital. Poverty is caused by the decrease of the catch. Special in Kwanyar Barat, the conflict seizing resources aggravate the situation. Livelihood strategies undertaken by the poor households consist of a strategy of social and economic strategy. The strategy consists of a source of economic sustenance double, optimizing the use of labor and migration. Strategy is done by using the social welfare of the traditional institutions and social capital in the community.

RINGKASAN

SLAMET WIDODO. 2009. Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir Jawa Timur: Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur. Dibawah bimbingan SAID RUSLI dan ARIF SATRIA

Kemiskinan masih menjadi masalah yang mengancam Bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa yang berarti sebanyak 16,58 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin sebanyak 39,30 juta jiwa atau 17,75 persen. Penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan. Data terakhir pada bulan Maret 2007 menggambarkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di perdesaan mencapai 63,52 persen dari jumlah keseluruhan penduduk miskin. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan dipicu oleh semakin terbatasnya kesempatan kerja yang ada di perdesaan. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di perdesaan mengandalkan sektor pertanian (dalam arti luas), padahal sektor pertanian sudah tidak mampu lagi menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Sektor perikanan tangkap juga menunjukkan gejala yang sama. Gejala over fishing telah terjadi terutama di perairan Selat Madura.

Tujuan penelitian ini adalah untuk; (1). Mengetahui struktur sosial di lokasi masing-masing lokasi penelitian, (2). Menentukan faktor penyebab kemiskinan di masing-masing lokasi penelitian dan (3). Menelaah strategi nafkah rumah tangga miskin di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive (sengaja) di daerah yang mampu menggambarkan perbedaan kelompok etnik. Lokasi penelitian juga harus dapat menggambarkan keadaan penduduk yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, penelitian dilakukan di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sebagai representasi etnik Jawa. Sedangkan untuk representasi etnik Madura dipilih Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

Kedua desa kasus merupakan potret desa nelayan tradisional. Karang Agung terletak di pesisir utara Jawa sedangkan Kwanyar Barat berada di pesisir selatan Madura. Wilayah tangkap kedua desa mempunyai karakteristik yang berbeda. Karang Agung mempunyai wilayah tangkap pada lautan bebas yaitu laut Jawa, sedangkan Kwanyar Barat wilayah tangkapnya berada di perairan selat Madura. Kondisi ini menyebabkan perbedaan potensi sekaligus resiko dalam penangkapan ikan. Wilayah tangkap nelayan Kwanyar Barat lebih beresiko menimbulkan konflik perebutan wilayah dengan nelayan daerah lain. Kondisi perairan selat yang sempit dan saling berhadapan menyebabkan konflik bisa muncul.

diuntungkan karena berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan kota-kota di Jawa. Kwanyar Barat tidak berada di jalur lalu lintas yang ramai sehingga secara ekonomi kurang berkembang. Karakteristik penduduk juga hampir sama, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor perikanan laut dan pertanian. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di kedua desa juga tidak ada perbedaan yang berarti. Pola permukiman di kedua desa kasus juga mempunyai banyak persamaan. Permukiman berpusat di daerah sekitar pantai dan merupakan permukiman padat penduduk.

Teknik penangkapan ikan di kedua desa masih tergolong sederhana. Perahu yang digunakan berukuran kecil yang mampu menampung tiga orang awak dengan dilengkapi mesin motor bertenaga 5 PK. Penjualan ikan hasil tangkapan juga masih menggunakan cara yang sederhana yaitu dijual langsung ke pedagang sesaat setelah perahu merapat di pantai. Anggota rumah tangga perempuan terlibat aktif dalam kegiatan penjualan ikan ini. Selain dijual langsung, ikan hasil tangkapan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan lauk sehari-hari.

Kegiatan ekonomi di bidang pertanian lebih berkembang di Karang Agung dibandingkan Kwanyar Barat. Karang Agung didominasi oleh lahan sawah yang cukup produktif, sedangkan Kwanyar Barat areal pertanian berupa lahan kering dengan sumber pengariran dari curah hujan. Komoditas pertanian utama yang diusahakan di Karang Agung adalah padi sawah yang mampu panen dua kali dalam satu tahun. Jagung merupakan komoditas utama bagi pertanian Kwanyar Barat. Potensi lain yang dimiliki oleh Karang Agung adalah perikanan darat berupa tambak dengan bandeng sebagai komoditas utamanya.

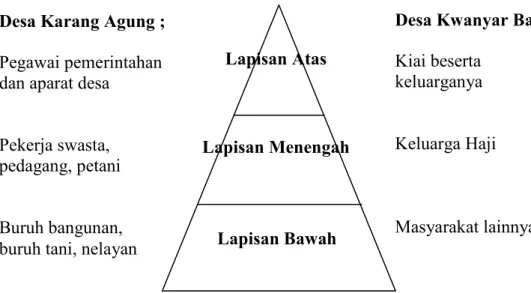

Kedua desa kasus berbeda dalam karakteristik sosial budaya. Nuansa islam sangat mendominasi Kwanyar Barat, sangat berbeda dengan Karang Agung yang lebih mengarah pada bentuk masyarakat Jawa pesisir. Pelapisan sosial di kedua desa sangat berbeda, Karang Agung mendasari pelapisan sosialnya berdasarkan pengaruh akan kekuasaan sedangkan Kwanyar Barat menggunakan agama. Lapisan atas di Karang Agung diisi oleh aparat pemerintahan dan pegawai negeri. Status pegawai negeri menjadi salah satu simbol status yang sangat bergengsi di Karang Agung. Lapisan atas di Kwanyar Barat diisi oleh kiai dan keluarganya. Penghormatan terhadap sosok kiai sangat terasa di Madura, bahkan terdapat nilai bapak-bebuk, guru, rato yang hingga kini dipegang teguh oleh masyarakat Madura.

Lapisan menengah di Karang Agung diisi oleh para pekerja swasta, petani dan pedagang. Sedangkan di Kwanyar Barat lapisan ini ditempati oleh keluarga yang telah menunaikan ibadah haji. Gelar haji merupakan simbol status sosial yang cukup disegani di Kwanyar Barat. Lapisan paling bawah di Karang Agung ditempati oleh buruh tani, nelayan dan

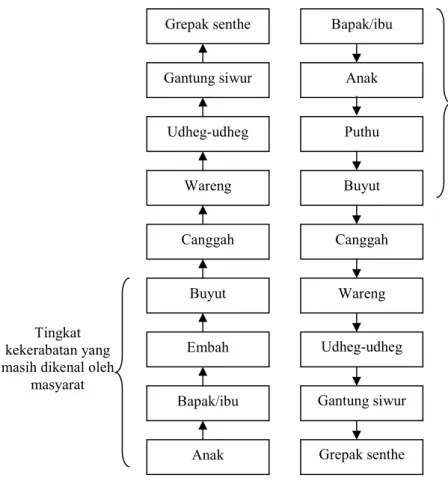

Sistem kekerabatan di kedua desa mempunyai persamaan yaitu berdasarkan atas garis keturunan ibu dan ayah. Struktur keluarga juga mengenal adanya keluarga dekat dan keluarga jauh. Sistem kekerabatan masyarakat Kwanyar Barat mengenal tiga kategori atau kerabat, yaitu taretan dalem (kerabat inti), taretan semma’ (kerabat dekat), dan taretan jau (kerabat jauh). Sedangkan masyarakat Karang Agung mengenal dulur parek (kerabat dekat) dan dulur adoh

Kemiskinan di kedua desa kasus disebabkan oleh rendahnya akses rumah tangga terhadap sumber-sumber nafkah. Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya biaya hidup seiring naiknya harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM menjadi masalah tersendiri bagi rumah tangga nelayan karena meningkatkan biaya melaut. Rumah tangga nelayan miskin di Kwanyar Barat mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan Karang Agung karena konflik antar nelayan seringkali terjadi. Konflik perebutan wilayah tangkap ini menyebabkan nelayan Kwanyar Barat mengurangi jadwal melaut, hal ini memperparah kondisi keuangan rumah tangga.

Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan miskin di kedua desa kasus pada dasarnya hampir sama. Rumah tangga miskin melakukan berbagai bentuk strategi nafkah sebagi upaya untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Rumah tangga miskin mencoba memperluas basis nafkahnya, bukan saja terbatas pada basis nafkah on farm dan off farm saja, namun telah meluas hingga non farm. Hal ini terlihat dari banyaknya anggota rumah tangga miskin yang bekerja sebagai buruh pabrik maupun bekerja di sektor jasa yang tidak mempunyai kaitan dengan perikanan.

Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di Karang Agung tampak lebih memperlihatkan peran perempuan. Perempuan terlibat aktif dalam kegiatan pencarian nafkah rumah tangga. Apabila dilihat dari sumbangan nafkah perempuan terhadap rumah tangga juga relatif lebih besar dibandingkan dengan Kwanyar Barat. Penduduk perempuan Karang Agung mempunyai kesempatan untuk bekerja sebagai buruh di pabrik rokok dengan pendapatan yang cukup baik. Kesempatan ini ternyata tidak didapatkan oleh penduduk perempuan Kwanyar Barat. Potensi industri besar yang padat karya belum terlihat di Kwanyar Barat, bahkan di Madura pada umumnya. Perbedaan corak strategi nafkah di kedua desa kasus ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan industrialisasi di perdesaan. Industri dengan corak padat karya lebih tepat diarahkan pada daerah perdesaan dengan keterbatasan sumber daya alam.

Perbedaan lain yang tampak mencolok adalah fenomena judi yang hanya terlihat pada masyarakat Karang Agung. Kuatnya pengaruh Islam di Kwanyar Barat menyebabkan masyarakat setempat begitu terikat kuat dengan norma dan nilai religius, suatu yang berbeda dengan masyarakat Karang Agung. Judi menjadi masalah tersendiri yang apabila tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan dapat menjadi penyebab kemiskinan walaupun secara terselubung. Namun demikian, hingga saat ini masyarakat Karang Agung masih menganggap judi hanya sebagai hiburan dan sarana mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan hidup.

@ Hak Cipta Milik IPB, tahun 2009

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu maslaah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagaian atau

STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA MISKIN

DI DAERAH PESISIR

Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan,

Propinsi Jawa Timur

SLAMET WIDODO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

Judul Tesis : Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir:

Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur

Nama : Slamet Widodo

NRP : I351060011

Disetujui Komisi Pembimbing

Ir. Said Rusli, MA. Dr. Arif Satria, SP. MSi.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir: Kasus Dua Desa di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur”. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ir. Said Rusli, MA dan Dr. Arif Satria, SP. MSi selaku komisi pembimbing atas semua masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Dr. Rilus Kinseng yang telah bersedia menjadi penguji luar komisi pembimbing dan juga telah memberikan masukan yang memperkaya tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang magister di IPB. Tanpa bantuan itu semua, penulis tidak akan bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulis berharap tesis ini dapat memperkaya khasanah keilmuan serta dapat memberi masukan kepada pengambil kebijakan sehingga kesejahteraan masyarakat di pedesaan semakin meningkat. Amin.

Bogor, Februari 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Jakin Surjopranowo dan Sri Moerni. Penulis lahir di Tuban pada tanggal 20 April 1981. Masa kecil hingga SMA penulis habiskan di Tuban, sebuah kota kecil di pantai utara Jawa Timur. Pada tahun 1999, penulis melanjutkan studi ke jenjang sarjana di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Pada tahun 2003 penulis berhasil meraih gelar Sarjana Pertanian. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Trunojoyo, Bangkalan.

Tahun 2006, penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Penulis mendapatkan beasiswa studi dari Ditjen Dikti melalui program BPPS.

DAFTAR ISI

Daftar Isi ... xii

Daftar Tabel ... xiv

Daftar Gambar ... xvi

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Perumusan Masalah ... 5 Tujuan Penelitian ... 6 Manfaat Penelitian ... 6 LANDASAN TEORI ... 7 Struktur Sosial ... 7

Karakteristik Masyarakat Pesisir ... 11

Kemiskinan; Sikap Mental atau Keterbatasan Akses ... 14

Ukuran Kemiskinan ... 18

Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin ... 21

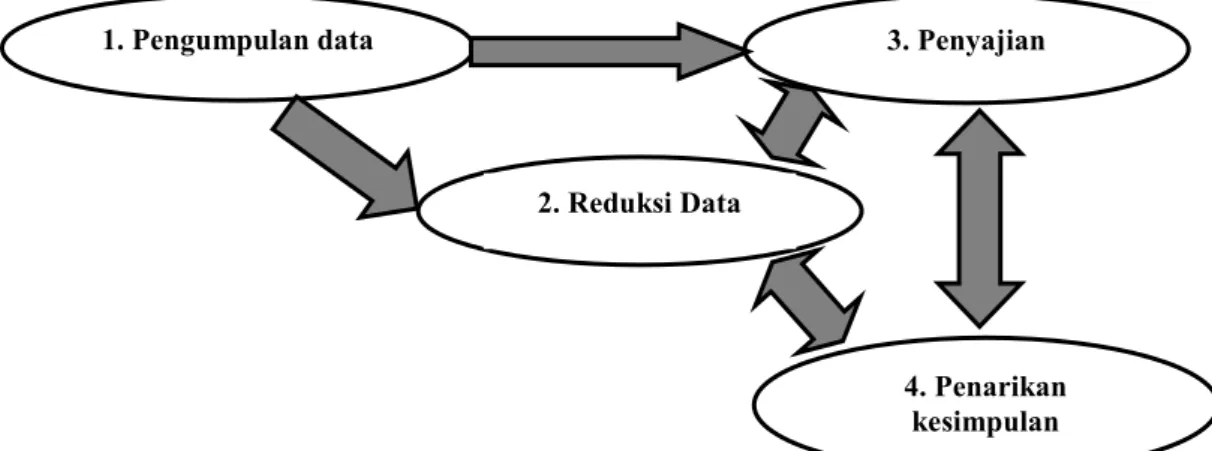

Kerangka Pemikiran ... 26 Definisi Operasional ... 29 METODE PENELITIAN ... 30 Lokasi Penelitian ... 30 Pengumpulan Data ... 31 Analisis Data ... 34

POTRET DESA NELAYAN TRADISIONAL ... 36

Karang Agung ... 37

Kependudukan ... 42

Teknik Penangkapan Ikan dan Kegiatan Ekonomi ... 43

Kwanyar Barat ... 47

Kependudukan ... 50

Teknik Penangkapan Ikan dan Kegiatan Ekonomi ... 51

Ikhtisar ... 53

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA NELAYAN... 56

Karang Agung; Budaya Jawa dan Abangan ... 56

Pelapisan Sosial ... 56

Relasi Sosial ... 59

Tata Nilai dan Norma ... 64

Kwanyar Barat; Budaya Madura dan Kentalnya Nilai Islam ... 66

Pelapisan Sosial ... 66

Relasi Sosial ... 70

Tata Nilai dan Norma ... 71

Kelembagaan ... 72

Ikhtisar ... 73

KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL ... 76

Karang Agung ... 77 Penyebab Kemiskinan ... 77 Ukuran Kemiskinan ... 82 Kwanyar Barat ... 89 Penyebab Kemiskinan ... 89 Ukuran Kemiskinan ... 93 Ikhtisar ... 99

STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA MISKIN ... 102

Karang Agung ... 103 Strategi Ekonomi ... 103 Strategi Sosial ... 116 Kwanyar Barat ... 119 Strategi Ekonomi ... 120 Strategi Sosial ... 126 Ikhtisar ... 129 PENUTUP ... 133 Simpulan ... 133 Saran ... 135 DAFTAR PUSTAKA ... 137 Lampiran ... 139

DAFTAR TABEL

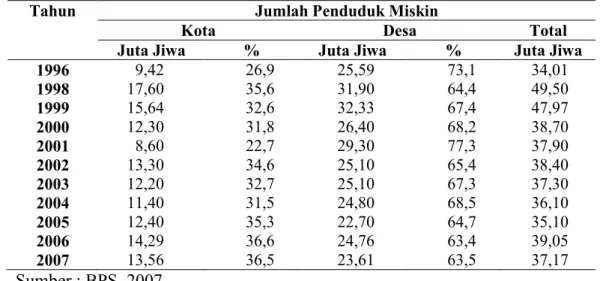

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal,

1996-2007... 1

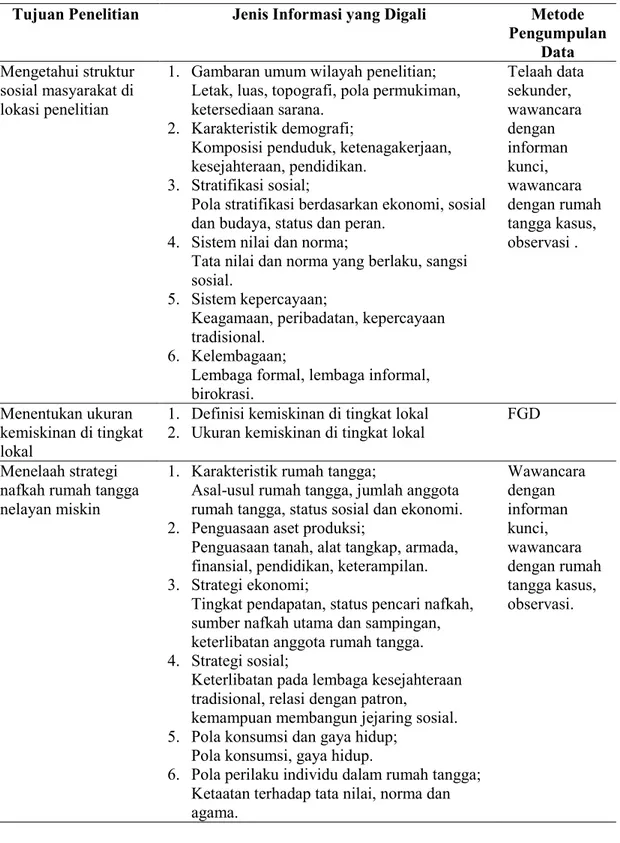

Tabel 2. Tujuan dan metode pengumpulan data ... 32

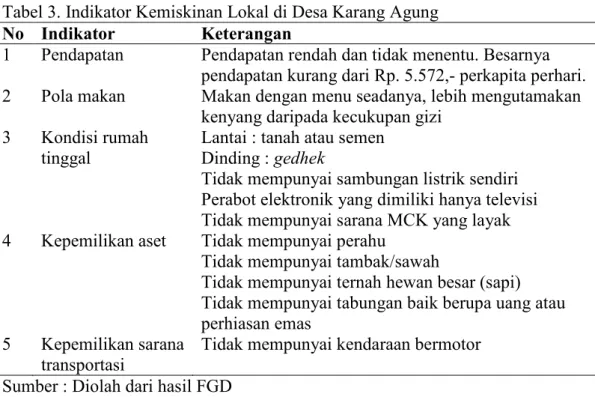

Tabel 3. Indikator kemiskinan lokal di Karang Agung ... 84

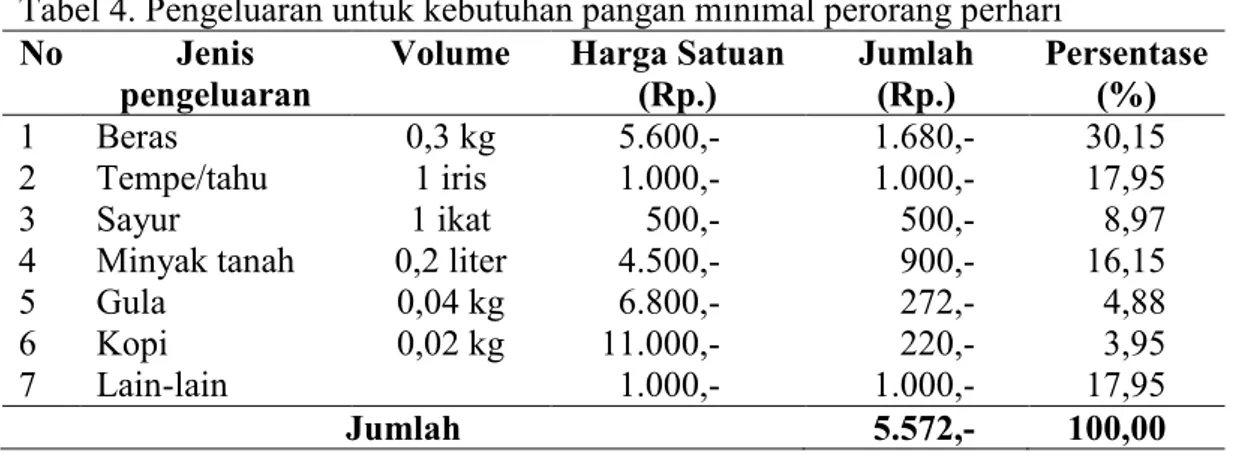

Tabel 4. Pengeluaran untuk kebutuhan pangan minimal ... 85

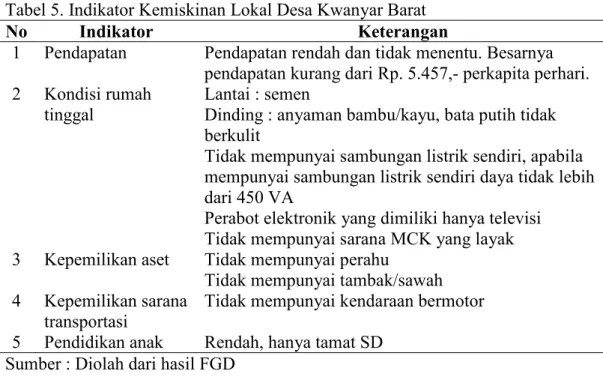

Tabel 5. Indikator kemiskinan lokal di Kwanyar Barat ... 96

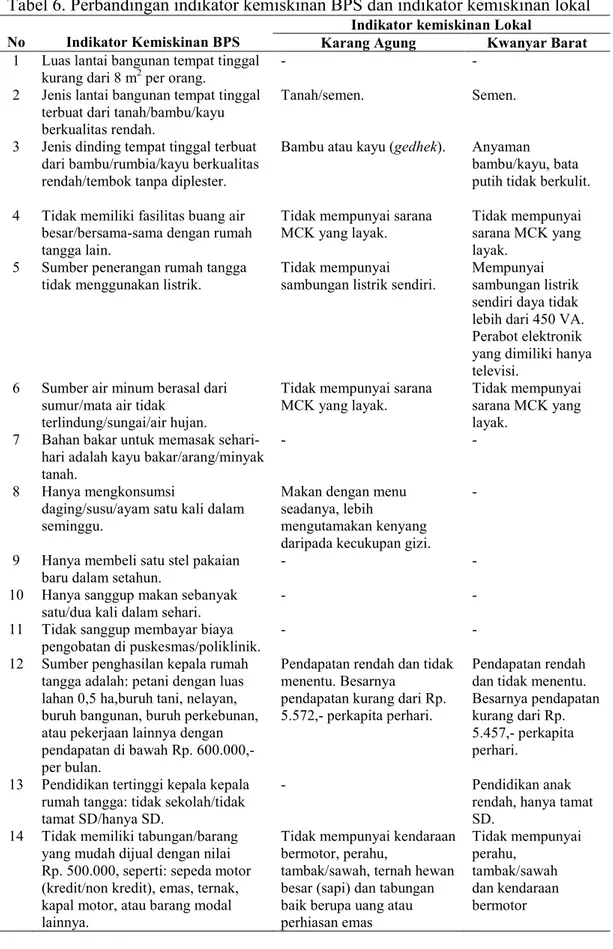

Tabel 6. Perbandingan indikator kemiskinan BPS dan lokal ... 100

Tabel 7. Strategi ekonomi rumah tangga nelayan miskin Karang Agung ... 113

Tabel 8. Strategi sosial rumah tangga nelayan miskin Karang Agung... 119

Tabel 9. Strategi ekonomi rumah tangga nelayan miskin Kwanyar Barat... 123

Tabel 10. Strategi sosial rumah tangga nelayan miskin di Kwanyar Barat... 128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram kerangka pemikiran ... 28

Gambar 2. Alur analisis data kualitatif ... 35

Gambar 3. Sistem kekerabatan masyarakat Karang Agung ... 60

Gambar 4. Pelapisan sosial di dua desa kasus ... 74

Gambar 5. Sketsa strategi nafkah rumah tangga nelayan miskin di Karang Agung ... 131

Gambar 6. Sketsa strategi nafkah rumah tangga nelayan miskin di Kwanyar Barat ... 132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kasus rumah tangga nelayan miskin... 139

Lampiran 2. Peta lokasi penelitian ... 150

Lampiran 3. Foto armada dan alat tangkap yang digunakan ... 151

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah yang mengancam Bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa yang berarti sebanyak 16,58 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin sebanyak 39,30 juta jiwa atau 17,75 persen (BPS, 2007). Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Besarnya jumlah penduduk miskin menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah mengalami kegagalan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang paling jelas menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal, 1996-2007

Tahun Jumlah Penduduk Miskin

Kota Desa Total

Juta Jiwa % Juta Jiwa % Juta Jiwa 1996 9,42 26,9 25,59 73,1 34,01 1998 17,60 35,6 31,90 64,4 49,50 1999 15,64 32,6 32,33 67,4 47,97 2000 12,30 31,8 26,40 68,2 38,70 2001 8,60 22,7 29,30 77,3 37,90 2002 13,30 34,6 25,10 65,4 38,40 2003 12,20 32,7 25,10 67,3 37,30 2004 11,40 31,5 24,80 68,5 36,10 2005 12,40 35,3 22,70 64,7 35,10 2006 14,29 36,6 24,76 63,4 39,05 2007 13,56 36,5 23,61 63,5 37,17 Sumber : BPS, 2007.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.

Penduduk miskin sebagian besar tinggal di perdesaan. Data terakhir pada bulan Maret 2007 menggambarkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di perdesaan mencapai 63,52 persen dari jumlah keseluruhan penduduk miskin (BPS, 2007). Kemiskinan yang terjadi di perdesaan dipicu oleh semakin terbatasnya kesempatan kerja yang ada di perdesaan. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di perdesaan mengandalkan sektor pertanian (dalam arti luas), padahal sektor pertanian sudah tidak mampu lagi menampung jumlah tenaga kerja yang ada.

Sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk di perdesaan saat ini sudah tidak mampu menampung mereka. Konsep

kemiskinan berbagi (shared proverty) yang disampaikan oleh Geertz semakin terbukti saat ini. Permasalahan sektor pertanian juga dialami oleh sektor perikanan. Peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan dukungan jumlah sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan.

Kondisi ekologi yang sudah tidak mendukung lagi menyebabkan tekanan ekonomi bagi penduduk yang mengantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Terlebih ketika kebijakan pemerintah sering tidak berpihak pada nelayan, terutama nelayan kecil. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Mau tidak mau rumah tangga nelayan miskin harus mampu beradaptasi untuk bertahan hidup.

Strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (the division of labour by sex) yang berlaku pada masyarakat setempat. Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk miskin itu hidup.

Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan para nelayan (kaum suami) adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru. Bahkan, strategi adaptasi tersebut diselingi dengan menjual barang-barang berharga yang ada dan berhutang. Namun, kedua strategi ini pun tidak mudah didapat karena berbagai faktor telah membatasi akses mereka. Oleh karena itu, dengan keterbatasan yang ada, masyarakat nelayan mengembangkan sistem “jejaring sosial“ yang merupakan pilihan strategi adaptasi yang sangat signifikan untuk dapat mengakses sumberdaya ikan yang semakin langka. Jaringan sosial diartikan sebagai seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara kelompok orang (Kusnadi, 2000).

Jawa Timur, sebagian besar wilayahnya memiliki tipe ekologi pesisir sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan. Kajian yang telah dilakukan Muhsoni (2006) menunjukkan bahwa hasil estimasi perikanan pelagis di perairan Selat Madura mendapatkan effort optimal (Eopt) 461.385,99 trip per tahun, total hasil tangkapan pada kondisi keseimbangan (Cmsy) dicapai pada 46.500,06 ton per tahun dan indikasi terjadinya over fishing sudah terjadi sejak tahun 1997. Perikanan demersal di perairan Selat Madura menunjukkan jumlah effort optimal (Eopt) mencapai 75.8962,95 trip/tahun dan total produksi keseimbangan (Cmsy) 24.999,80 ton/tahun dan kondisi over fishing terjadi sejak tiga tahun terakhir.

Data tahun 2005 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 8,4 juta jiwa. Secara etnik, penduduk Jawa Timur termasuk dalam dua kelompok etnik besar, yaitu Jawa dan Madura. Perbedaan etnik inilah yang

menarik untuk dikaji terutama hubungannya dengan strategi nafkah rumah tangga yang dilakukan oleh rumah tangga miskin.

Perumusan Masalah

Masyarakat miskin yang berada kawasan pesisir menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan sangat bergantung musim. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan belitan hutang pedagang atau pemilik kapal.

Secara garis besar permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana struktur sosial masyarakat pada lokasi penelitian ?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kemiskinan di lokasi penelitian ?

3. Bagaimana strategi nafkah rumah tangga miskin di lokasi penelitian ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui struktur sosial di lokasi masing-masing lokasi penelitian.

2. Menentukan faktor penyebab kemiskinan di masing-masing lokasi penelitian. 3. Menelaah strategi nafkah rumah tangga miskin di lokasi penelitian.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang strategi nafkah rumah tangga miskin di daerah pesisir. Informasi baru tersebut mencakup peran sistem sosial, ekologi dan kebijakan pemerintah terhadap strategi nafkah rumah tangga miskin. Informasi baru yang diharapkan dapat menjadi temuan berharga adalah kemampuan sistem sosial yang ada dalam masyarakat dalam menunjang strategi nafkah rumah tangga miskin.

Hasil penelitian akan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam menentukan model dan pendekatan yang akan dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan kultural diharapkan akan dapat lebih memberikan peluang keberhasilan sekaligus lebih menyentuh pada sistem sosial masyarakat.

LANDASAN TEORI

Struktur Sosial

Menurut Douglas (1973), mikrososiologi mempelajari situasi sedangkan makrososiologi mempelajari struktur. George C. Homans yang mempelajari mikrososiologi mengaitkan struktur dengan perilaku sosial elementer dalam hubungan sosial sehari-hari, sedangkan Gerhard Lenski lebih menekankan pada struktur masyarakat yang diarahkan oleh kecenderungan jangka panjang yang menandai sejarah. Talcott Parsons yang bekerja pada ranah makrososiologi menilai struktur sebagai kesalingterkaitan antar manusia dalam suatu sistem sosial. Coleman melihat struktur sebagai pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia atau masyarakat.

Kornblum (1988) menyatakan struktur merupakan pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Mengacu pada pengertian struktur sosial menurut Kornblum yang menekankan pada pola perilaku yang berulang, maka konsep dasar dalam pembahasan struktur adalah adanya perilaku individu atau kelompok. Perilaku sendiri merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang didalamnya terdapat proses komunikasi ide dan negosiasi.

Pembahasan mengenai struktur sosial oleh Linton (1967), dikenal adanya dua konsep yaitu status dan peran. Status merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan

statusnya. Tipologi lain yang dikenalkan oleh Linton adalah pembagian status menjadi status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). Status yang diperoleh adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan status yang diraih didefinisikan sebagai status yang memerlukan kualitas tertentu. Status seperti ini tidak diberikan pada individu sejak ia lahir, melainkan harus diraih melalui persaingan atau usaha pribadi.

Marx mengikuti teori ekonomik klasik yang cukup ortodok, membedakan tiga kelas utama, masing-masingnya dicirikan dalam perannya di dalam sistem produktif oleh faktor produksi yang dikendalikannya. Wujud kelas utama ini kaum kapitalis (borjuis) oleh pemilikan atas modal, dan kaum proletar (kelas pekerja) oleh kepemilikan atas kekuatan kerja. Faktor kapital memang merupakan kunci dalam terbentuknya kelas-kelas sosial kalau digunakan perspektif Marxis ini. Penguasaan kapital semakin besar, maka semakin besar kesempatan mobilitas ke kelas atas. Kelas sosialnya semakin ke atas, maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses politik, kebijakan publik dan seterusnya (Worsley, 1992).

Marx menekankan betapa pentingnya faktor ekonomi dalam menentukan kehidupan sosial, terutama sekali Marx menekankan bahwa sistem ekonomi yang cenderung kapitalislah yang telah menjadi sebab ketidakadilan dan kesenjangan struktur kelas-kelas dalam masyarakat (Sugihen, 1997) Marx mengungkapkan bahwa kelas secara tetap berkaitan dengan posisi kelompok yang berbeda-beda dalam hubungan produksi, yaitu cara kelompok-kelompok khusus terlibat dalam

proses masyarakat memproduksi dirinya. Posisi dalam hubungan produksi ini bisa sebagai pemilik atau sebagai pengawas alat-alat produksi, sebagai produsen langsung, dan sebagai buruh upahan. Analisa Weberian menempatkan kelas dalam posisi ekonomi berhadapan dengan status yang merupakan distribusi kehormatan dan prestise dan kekuasaan politik (Tanter dan Kenneth, 1989).

Social inequality merupakan konsep dasar yang menyusun pembagian suatu struktur sosial menjadi beberapa bagian atau lapisan yang saling berkait. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam suatu struktur sosial ada ketidaksamaan posisi sosial antar individu di dalamnya. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber (Beteille, 1970).

Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasaan modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar komoditas dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam hierarkhi ekonomi. Sedangkan status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Namun demikian status juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ras, usia dan agama (Beteille, 1970).

Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomi dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan.

Kelas ekonomi ini dibaginya lagi dalam sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Selain itu, Weber masih menyebutkan

Menurut Keesing (1992), untuk mengkaji struktur sosial maka perlu dilihat pada hubungan-hubungan sosial yang terjadi. Struktur itu sendiri dapat diartikan sebagai pengaturan atau penatalaksanaan yang ditujukan agar tercipta suatu suasana tertib. Struktur sosial memiliki arti sebagai penataan relasi-relasi sosial yang sedemikian kompleks sehingga tercipta sebuah pola keteraturan yang dilanggengkan dalam suatu sistem sosial. Relasi sosial dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang berlaku. Sistem kekerabatan merupakan bentuk relasi sosial antar individu yang didasarkan atas pertalian darah.

Relasi sosial ini bisa terbentuk diantara individu dalam satu kelompok masyarakat, antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya, termasuk pula antara rakyat dan pemerintah dalam suatu negara. Dalam memahami relasi sosial ini maka terkandung pula di dalamnya berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas, hubungan antar etnik, budaya dan kelompok umur. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial karena dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dan relasi sosial dari suatu masyarakat. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir secara sosio-kultural merupakan suatu kelompok masyarakat yang akar budayanya pada mulanya dibangun atas paduan antara budaya maritim laut, pantai dan berorientasi pasar (Nafis, 1998). Tradisi ini berkembang menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusivistik, egaliter, outward looking, dinamis, enterpreneurship dan pluralistik. Potensi konflik dalam masyarakat pesisir terkait dengan pola kepemilikan dan penguasaan terhadap sumberdaya alam. Sifat dari pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam wilayah pesisir itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tanpa pemilik (open access property); (2) milik masyarakat atau komunal (common property); (3) milik pemerintah (public state property); (4) milik pribadi (private property).

Perbedaan mendasar masyarakat pesisir dan masyarakat agraris adalah pada akses terhadap sumberdaya. Laut merupakan sumberdaya alam yang bersifat open acces sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Sangat berbeda dengan sumberdaya lahan pada masyarakat agraris. Sumberdaya yang bersifat terbuka ini menyebabkan persaingan antar nelayan menjadi semakin keras. Tidak mengherankan nelayan atau penduduk pesisir pada umumnya memiliki karakter yang keras. Terlebih resiko pekerjaan yang tinggi baik dalam keselamatan jiwa maupun ekonomi (Satria, 2002).

Kondisi sosial ekonomi wilayah pesisir umumnya sangat memprihatinkan yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas dan pendapatan. Ciri umum kondisi sosial ekonomi rumah tangga pesisir adalah: (1)

rumah tangga sebagai unit produksi, konsumsi, unit reproduksi dan unit interaksi sosial ekonomi politik; (2) rumah tangga pesisir bertujuan untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya sehingga tujuan ini merupakan syarat mutlak untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi terutama dalam usaha produksi; (3) dalam keadaan kurang sarana produksi seperti alat tangkap, maka semua anggota keluarga yang sehat harus ikut dalam usaha ekonomi rumah tangga; (4) karena berada dalam garis kemisikinan, maka rumah tangga pesisir bersifat safety first. Mereka umumnya akan bersifat menunggu dan melihat terhadap introduksi teknologi baru dan pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga. Dengan demikian akan selalu meminimalkan kemungkinan kegagalan usaha daripada mencari peluang untuk mendapatkan hasil maksimal, karena kegagalan usaha berarti mengancam eksistensi keluarga.

Secara garis besar nelayan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu nelayan kecil dan nelayan besar. Nelayan kecil dicirikan dengan masih rendahnya teknologi pada alat tangkap dan armada yang digunakan. Secara kultural, masyarakat nelayan kecil masih berorientasi subsisten. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan nelayan besar yang telah menggunakan teknologi modern pada alat tangkap maupun armadanya. Nelayan besar sudah tidak lagi berada pada kondisi subsisten namun telah berada pada tingkat komersialis lanjut. Karakteristik lain yang bisa dilihat pada penggunaan tenaga kerja. Nelayan kecil lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga, sedangkan nelayan besar telah mempekerjakan tenaga buruh upahan dengan jumlah yang besar (Mubyarto, 1984; Satria, 2002).

Karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor etnis. Etnis Jawa lebih dikenal sebagai masyarakat agraris dibanding masyarakat pesisir. Karakter sosial budaya masyarakat pesisir Jawa lebih bersifat Javanese peasant society . Perilaku kolektif masyarakatnya cenderung “kurang” gigih melaut ke lepas pantai. Namun demikian laut masih dianggap sebagai sumber pendapatan utama (Anonymous, 1999).

Karakteristik masyarakat Madura yang dibentuk oleh kondisi geografis dan topografis Pulau Madura pada dasarnya lekat dengan budaya masyarakat hidraulis (air). Akibat kondisi lahan yang tandus, orang Madura lebih banyak menggantungkan hidup pada laut sehingga mereka pun berpola kehidupan bahari yang penuh tantangan. Inilah yang kemudian melahirkan perilaku sosial yang bercirikan keberanian tinggi, menjunjung tinggi martabat dan harga diri, berjiwa keras, dan ulet dalam hidup. Tak mengherankan jika dalam sikap dan perilaku sosial mereka itu tumbuh harga diri yang kadang-kadang berlebihan dan mengundang munculnya konflik (Anonymous, 2006).

Perbedaan nilai budaya masyarakat Jawa dan Madura dapat pula dilihat dari sastra yang berkembang berupa ungkapan, pepatah dan syair lagu. Alon-alon waton kelalon, mangan ora mangan sing penting kumpul menjadi sebuah pepatah dan semboyan bagi masyarakat Jawa. Walaupun masyarakat Jawa juga memiliki jer basuki mawa beya, namun seolah tertutup oleh dua pepatah di depan. Masyarakat Madura juga dikenal sebagai sosok pelaut yang berani lewat syair lagu abental ombak sapo’ angen salajenga. Harga diri merupakan suatu yang penting bagi masyarakat Madura, paling tidak pepatah lebbi bagus pote tollang,

atembang pote mata. Artinya, lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata).

Kemiskinan

Setiadi (2006), menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah struktural dan multi dimensional yang mencakup politik, sosial dan ekonomi. Konsep kemiskinan mengandung tiga arti, yaitu kemiskinan sosial (social poverty), pauperisma (pauperism) dan kemiskinan moral (moral poverty). Kemiskinan sosial mengandung arti tidak hanya ketidaksamaan yang bersifat ekonomi, misalnya dalam hal pemilikan kekayaan materil atau pendapatan, akan tetapi juga yang bersifat sosial seperti adanya perasaan rendah diri (inferiority), ketergantungan dan sebagainya. Sedangkan pauperisma mengandung arti tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar atau orang lain sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan minimal. Mengenai kemiskinan moral bertalian dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1976). Kemiskinan dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yakni kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Hermanto (1995)

menyatakan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan pangan. Sedangkan Mangkuprawira (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik materi maupun non materi.

Ellis (2000), membedakan kemiskinan dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan ekonomi adalah keadaan dimana terjadi kekurangan sumberdaya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ekonomi dibedakan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum, sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan masyarakat sekitar.

Kemiskinan sosial merupakan kemiskinan sebagai akibat rendahnya kemampuan dalam membangun jaringan sosial serta struktur yang tidak mampu mendukung usaha peningkatan produktivitas. Kemiskinan sosial disebabkan oleh adanya faktor sikap mental dan nilai budaya yang ada dalam masyarakat sehingg sering disebut juga sebagai kemiskinan kultural. Sedangkan kemiskinan politik adalah kurangnya akses kekuasaan yang dapat menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan pada masyarakat petani dapat dicirikan oleh pendapatan yang berfluktuasi sepanjang tahun, pengeluaran yang cenderung pada kegiatan konsumtif, tingkat pendidikan keluarga yang rendah, kelembagaan yang belum

mendukung terjadinya pemerataan pendapatan, potensi tenaga kerja keluarga belum dapat dimanfaatkan dengan baik dan akses terhadap permodalan yang rendah (Hermanto, 1995). Sedangkan Kusnadi (2002), berpendapat bahwa ciri umum yang dapat dilihat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman.

Marger dalam Tambunan (2001) mengajukan teori lingkaran kemiskinan yang mencoba menjelaskan mengapa manusia bisa menjadi miskin. Kemiskinan merupakan ketiadaan akses individu terhadap sumberdaya. Secara stratifikasi sosial, penduduk miskin akan menempati strata paling rendah pada segala bidang mulai dari pendapatan, kesempatan mendapatkan kerja dan pendidikan. Kesemuanya akan membentuk suatu siklus dan sangat sulit untuk keluar dari siklus tersebut.

Penduduk miskin secara mudah dapat diidentifikasi dari tingkat pendapatan yang rendah. Pendapatan rendah ini mengakibatkan akses terhadap pendidikan rendah yang berujung pada peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi sangat sulit. Upah rendah ini kembali menyebabkan penduduk tersebut jatuh miskin, demikian terus berulang hingga anak-anak mereka.

Berbagai pendapat tentang kemiskinan masih menjadi perdebatan sengit. Terdapat dua kutub yang saling bertentangan, di satu pihak menyatakan sikap mental atau budaya masyarakat yang kurang mendukung pembangunan sehingga masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Sedangkan terdapat pihak lain yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat keterbatasan akses terhadap faktor

produksi sebagai akibat kapitalisme dan eksploitasi sumber daya alam. Perdebatan sengit ini telah lama berlangsung pada aras makro. Lahirnya perspektif modernisasi yang memandang masyarakat tradisional apabila ingin maju harus bersentuhan langsung dengan masyarakat modern. Kunci penyelesaian masalah pada masyarakat tradisional tersebut adalah dengan perombakan struktur sosial dan fungsi sosial yang ada. Apabila terjadi kegagalan dalam proses modernisasi tersebut maka kesalahan terjadi pada masyarakat tradisional termasuk di dalamnya sikap mental atau budaya, hal ini dapat diartikan bahwa kemiskinan yang terjadi pada petani disebabkan oleh adanya “budaya miskin”. Kelompok etnik yang memiliki nilai budaya berbeda dianggap turut memberikan andil dalam memahami masalah kemiskinan.

Berbagai penelitian yang ada belum menggambarkan peranan nilai budaya dalam kemiskinan. Budaya Jawa yang dikenal “nrimo ing pandum” (menerima takdir) seakan turut melanggengkan kemiskinan di perdesaan. Tidak sebatas pada konsepsi “nrimo ing pandum” semata, konsepsi “mangan ora mangan, sing penting kumpul” (makan atau tidak, yang penting bisa berkumpul dengan keluarga) turut melanggengkan kemiskinan di masyarakat Jawa. Jawa dikenal tidak memiliki budaya berdagang dan merantau seperti halnya yang dimiliki oleh etnik Minang dan Madura. Untuk itu, penelitian ini mencoba membandingkan dua kelompok etnik, Jawa dan Madura dalam menyikapi kemiskinan.

Ukuran Kemiskinan

Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun (Cahyat, 2004).

Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari Sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional).

Garis Kemiskinan digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin. Artinya penduduk yang nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis kemiskinan ukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan (BPS, 2007).

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survai juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga, hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Pendataan keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. BKKBN mengelompokkan keluarga menjadi empat kelompok, yaitu keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus.

Pendekatan pembangunan manusia dipromosikan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu United Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara.

HDR berisikan penjelasan tentang empat indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Indeks

Pembangunan Gender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Gender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI).

Pengertian dan indikator HDR adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini, juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.

Menurut Cahyat (2004), pendekatan pembangunan manusia jelas berbeda dengan pendekatan-pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjadikan manusia sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada sebagai tujuan. Pembangunan kesejahteraan masyarakat seringkali melihat masyarakat sebagai penerima manfaat daripada sebagai agen perubahan dalam

proses pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin

Konsep mata pencaharian (livelihood) sangat penting dalam memahami coping strategies karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-kadang dianggap sama dengan strategi mata pencaharian (livelihood strategies). Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi gender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Ellis, 2000).

Strategi nafkah meliputi aspek pilihan atas beberapa sumber nafkah yang ada di sekitar masyarakat. Semakin beragam pilihan sangat memungkinkan terjadinya strategi nafkah. Secara jelas dalam bidang pertanian digambarkan dengan adanya pola intensifikasi dan diversifikasi. Strategi nafkah juga dapat ditinjau dari sisi ekonomi produksi melalui usaha cost minimization dan profit maximization. Selain adanya pilihan, strategi nafkah mengharuskan adanya sumber daya manusia dan modal. Pola hubungan sosial juga turut memberikan warna dalam strategi nafkah. Pola relasi patron-klien dianggap sebagai sebuah lembaga yang mampu memberikan jaminan keamanan subsistensi rumah tangga petani (Crow, 1989).

Carner (1984) menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin perdesaan antara lain :

2. Memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal balik dalam pemberian rasa aman dan perlindungan.

3. Melakukan migrasi ke daerah lain biasanya migrasi desa-kota sebagai alternatif terakhir apabila sudah tidak terdapat lagi pilihan sumber nafkah di desanya.

Alasan utama melakukan strategi nafkah ganda pada rumah tangga berbeda-beda pada masing-masing lapisan. Pada rumah tangga lapisan atas, pola nafkah ganda merupakan strategi akumulasi modal dan lebih bersifat ekspansi usaha. Sedangkan pada lapisan menengah, pola nafkah ganda merupakan upaya konsolidasi untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga. Sebaliknya pada lapisan bawah, pola nafkah ganda merupakan strategi bertahan hidup pada tingkat subsistensi dan sebagai upaya untuk keluar dari kemiskinan (White, 1991; Sajogyo, 1991).

Hardono (2006) menyatakan bahwa secara umum pendapatan rumah tangga penduduk di Indonesia sudah berdiversifikasi. Derajat kepentingan berdiversifikasi cenderung lebih tinggi pada rumah tangga di wilayah desa, yang berpendapatan rendah, dan kepala keluarganya memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Memperhatikan tingkat pendapatan pada kelompok rumah tangga tersebut yang rendah, motif diversifikasi diduga lebih terkait faktor ketidakberdayaan (kemiskinan). Disamping itu, dengan jumlah pendapatan yang mencapai kisaran 4-6 sumber, diversifikasi cenderung telah menjadi kebutuhan atau mungkin menjadi bagian dari strategi nafkah rumah tangga, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian. Dinamika penguasaan sumber pendapatan

menunjukkan akses terhadap alternatif sumber pendapatan pada kelompok rumah tangga di desa yang berpendapatan rendah dan bermata pencaharian utama bertani lebih terbatas dibandingkan kelompok rumah tangga lain. Dari sisi internal, hal itu terkait dengan penguasaan sumberdaya dalam rumah tangga yang juga terbatas. Terdapat indikasi rumah tangga pertanian yang berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif untuk memperoleh pendapatan yang layak karena indeks keragaman pendapatan semakin menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Sajogyo (1982), menyatakan bahwa transformasi agraria yang terjadi di Jawa telah mengguncang kelestarian sistem sosial desa. Transformasi agraria tersebut memberikan beberapa persoalan besar di perdesaan, yaitu ketimpangan penguasaan sumber nafkah agraria yang semakin tajam dan hilangnya berbagai sumber nafkah tradisional yang digantikan oleh struktur nafkah baru yang berada di sektor non pertanian. Struktur nafkah baru ini ternyata tidak juga memberikan kesempatan pada peningkatan kesejahteraan. Dampak lebih jauh dari proses transformasi ini adalah terjadinya ketidakpastian nafkah dan kelumpuhan struktur kelembagaan jaminan asli yang telah mapan di perdesaan.

Hasil penelitian Saliem (2006), memperlihatkan bahwa strategi nafkah yang dilakukan oleh petani lahan sawah dengan cara diversifikasi usahatani. Diversifikasi usahatani ini sudah berkembang secara terbatas, kamoditas utama terutama di wilayah irigasi masih padi. Terdapat faktor yang mempengaruhi petani melakukan diversifikasi atau tidak, antara lain pengairan, komoditas yang sesuai, pola tanam dan tingkat pendapatan. Usahatani diversifikasi diperkirakan akan berkembang jika pemerintah memberikan pelayanan modal, jasa informasi

harga dan jaminan pasar yang dapat memberikan insentif berproduksi pada petani secara berlanjut.

Hasil penelitian di daerah pesisir Minahasa menunjukkan kecenderungan masyarakat pesisir lebih miskin dibandingkan masyarakat non pesisir di daerah tersebut. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan kepadatan dan persentase nelayan, atau kelimpahan petani dan persentase petanipun sangat kecil. Anggapan ini muncul sebagai faktor penting. Dari hasil laporan di Sumatra Selatan, faktor persentase nelayan dalam suatu kelompok berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga yang lebih tinggi, sementara tingkat pendapatan petani yang lebih tinggi berkorelasi negatif terhadap persentase petani di daerah tersebut. Dari analisis ini disimpulkan bahwa pernyataan umum mengenai masyarakat pesisir merupakan kelompok termiskin tidak dapat didukung karena keberagaman diantara tingkat kemajuan dan pendapatan nelayan di daerah-daerah yang berbeda (Kussoy, 1999). Sedangkan Courtney (1999), menyatakan bahwa menurunnya hasil tangkapan perikanan, terumbu karang terkoyak koyak, hutan mangrove terancam kelestariannya, meningkatnya pencemaran, sedangkan masyarakat pesisir mengalami kemiskinan yang terus bertambah. Penelitian tentang masyarakat pesisir di Madura (Arisandi, 2003; Muhsoni, 2006) menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk miskin di daerah pesisir Madura semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor utama yang menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin tersebut adalah semakin menurunnya hasil tangkapan sebagai akibat dari over fishing.

Persaingan dalam penangkapan ikan terjadi karena perikanan laut mempunyai ciri khas sebagai perikanan open access dan milik bersama. Karakteristik yang khas ini menyebabkan adanya kecenderungan memboroskan sumberdaya, pemborosan ekonomi karena nelayan tidak hanya mengalami penurunan keuntungan bahkan penurunan produksi, eksploitasi memungkinkan timbulnya konflik perebutan daerah penangkapan dan pendapatan rata-rata nelayan kecil semakin rendah karena kesenjangan teknologi yang menyebabkan penguasaan modal dan teknologi (Christy, 1982).

Widodo (2006) mengungkapkan gejala migrasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian melalui proses migrasi desa-kota dan migrasi internasional. Proses migrasi ini terjadi sebagai akibat adanya pull factors dan push factors. Walaupun penelitian ini belum membahas secara jelas tentang strategi nafkah, namun telah memberi gambaran tentang usaha mempertahankan hidup melalui pencarian nafkah di sektor non pertanian.

Sebagian besar nelayan yang tergolong miskin merupakan nelayan artisanal yang memiliki keterbatasan kapasitas penangkapan baik penguasaan teknologi, metode penangkapan, maupun permodalan. Masalah kemiskinan juga disebabkan adanya ketimpangan pemanfaatan sumber daya ikan. Terdapat daerah yang termasuk dalam kategori lebih tangkap (over fishing) dengan jumlah nelayan besar terutama di pantai utara Jawa dan Selat Madura. Sedangkan di sisi lain terdapat daerah yang masih potensial namun jumlah nelayannya sedikit seperti di Papua, Maluku, NTT dan Ternate. Masalah struktural yang dihadapi nelayan

makin ditambah dengan persoalan kultural seperti gaya hidup yang tidak produktif dan tidak efisien.

Secara alami ada interaksi yang sangat kuat antara ketersediaan sumber daya ikan, jumlah, perilaku, dan kapasitas nelayan serta ekonomi dari hasil usaha penangkapan. Oleh karena itu, kemiskinan nelayan harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki komponen saling berinteraksi. Dengan demikian pendekatan yang paling tepat dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan pendekatan kesisteman (Direktorat Jenderal Perikanan tangkap, 2006).

Strategi nafkah dianggap sebagai suatu usaha membentuk sumber nafkah baru untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga miskin. Berbagai penelitian yang dilakukan di daerah Jawa menunjukkan adanya gejala ketimpangan akses terhadap sumber-sumber agraria. Geertz telah lama menyampaikan tentang shared proverty (kemiskinan berbagi) dan konsep involusi pertanian. Sajogyo juga memberikan gambaran kemiskinan di Indonesia sebagai bentuk ketimpangan akses sumberdaya. Solusi yang ditawarkan oleh Sajogyo adalah dengan keadilan akses pada sumber produksi, perluasan kesempatan kerja melalui industrialisasi perdesaan.

Kerangka Pemikiran

Menurut Ellis (2000), rumah tangga miskin akan memainkan kombinasi semua modal yang dimilikinya. Modal tersebut dapat berupa modal finansial, modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia, modal sumber daya fisik dan modal sosial. Kemampuan untuk mengakses modal dipengaruhi oleh relasi

sosial, kelembagaan dan organisasi yang ada di sekitar rumah tangga tersebut tinggal. Kemampuan rumah tangga dalam mengakses modal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk strategi nafkah. Strategi nafkah rumah tangga di perdesaan dapat dikelompokkan dalam tiga basis nafkah, yaitu on-farm, off-farm dan non-farm.

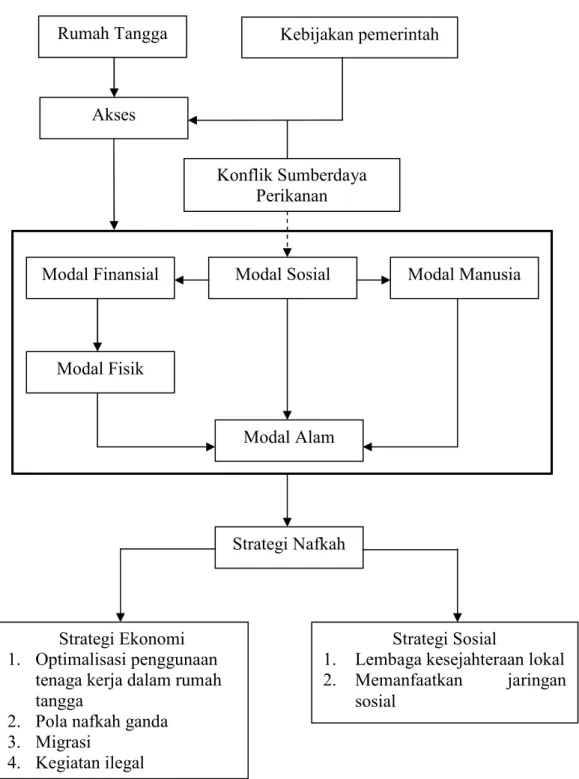

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran Ellis (2000) dengan berbagai penyesuaian di dalamnya. Rumah tangga miskin sebagai sebuah entitas sosial sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di sekitarnya. Struktur sosial yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini menunjuk pada stratifikasi sosial, relasi sosial, relasi gender, tata nilai dan norma serta kelembagaan. Struktur sosial inilah yang memperngaruhi akses rumah tangga terhadap modal nafkah yang terdiri dari modal finansial, modal fisik, modal manusia, modal sosial dan modal alam. Selain struktur sosial, akses rumah tangga terhadap modal nafkah sangat diperngaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, konflik sumber daya alam dan perubahan iklim.

Secara khusus, strategi nafkah rumah tangga miskin dapat dikelompokkan pada dua macam strategi, yaitu strategi ekonomi dan strategi sosial (Sitorus, 1999; Dharmawan, 2001). Strategi ekonomi merupakan strategi yang didasarkan pada penggunaan struktur alokasi tenaga kerja dalam rumah tangga, sedangkan strategi sosial merupakan strategi yang didasarkan pada penggunaan lembaga tradisional dan jejaring sosial yang ada di sekitar rumah tangga miskin.

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran Rumah Tangga Akses Konflik Sumberdaya Perikanan Modal Alam Modal Sosial Modal Finansial Modal Fisik Modal Manusia Strategi Nafkah Strategi Ekonomi 1. Optimalisasi penggunaan

tenaga kerja dalam rumah tangga

2. Pola nafkah ganda 3. Migrasi

4. Kegiatan ilegal

Strategi Sosial

1. Lembaga kesejahteraan lokal 2. Memanfaatkan jaringan

sosial Kebijakan pemerintah

Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan penelitian, terlebih dahulu perlu disajikan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rumah tangga dibatasi pada pengertian sekelompok unit sosial yang menempati tempat tinggal secara bersama-sama (a common housing) dan pola makan harian berasal dari satu unit dapur yang sama (a common cooking unit). Mengacu pada batasan ini memungkinkan terjadinya beberapa keluarga inti dalam satu rumah tangga.

2. Kemiskinan merupakan keadaan dimana sebuah rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

3. Struktur sosial merupakan pola kesalingterkaitan antar manusia dalam suatu sistem sosial. Penelitian ini membatasi pengertian struktur sosial melalui beberapa variabel yaitu stratifikasi sosial, relasi sosial serta kelembagaan. 4. Strategi nafkah rumah tangga miskin merupakan berbagai upaya yang

dilakukan oleh rumah tangga miskin baik pada tingkat individu maupun komunitas dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan modal yang dimilikinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya meskipun hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan subsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena strategi nafkah rumah tangga miskin dan pilihan strategi nafkah yang akan dijalankannya. Penelitian ini dirancang menjadi suatu studi yang akan mengungkapkan strategi nafkah rumah tangga miskin di pesisir Jawa Timur. Untuk memberi gambaran yang menyeluruh, perlu diambil dua desa kasus yang berbeda baik secara etnik maupun kondisi ekologi. Jawa Timur terdiri dari dua kelompok etnik besar, yaitu Jawa dan Madura. Etnik Jawa sebagian besar tinggal di bagian barat Jawa Timur, sedangkan etnik Madura selain tinggal di Pulau Madura juga mendominasi di bagian timur Jawa Timur. Kondisi ekologi didasarkan pada wilayah tangkap pada masing-masing desa kasus. Beberapa wilayah mempunyai wilayah tangkap di daerah selat yang rentan akan konflik sumber daya perikanan, sedangkan beberapa diantaranya adalah wilayah laut lepas yang relatif lebih aman dari konflik.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive (sengaja) di daerah yang mampu menggambarkan perbedaan kelompok etnik. Lokasi penelitian juga harus dapat menggambarkan keadaan penduduk yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. Data tahun 2006 menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tuban sebanyak 102.093 keluarga atau sebesar 15,3 persen, sedangkan di Kabupaten Bangkalan terdapat 170.142 keluarga (18,4 persen). Kabupaten

Tuban mempunyai wilayah perairan di Laut Jawa, sedangkan Kabupaten Bangkalan wilayah tangkapnya berada di Selat Madura. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, penelitian dilakukan di Kabupaten Tuban Kabupaten Bangkalan.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada rumah tangga kasus secara langsung, sedangkan data sekunder bersumber pada instansi pemerintah yang terkait seperti Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Dinas Perikanan dan Pertanian dan Biro Pusat Statistik Kabupaten. Berbagai hasil penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai bahan rujukan.

Penelitian pendahuluan dilakukan sebagai strategi untuk menentukan rumah tangga kasus. Pada kunjungan awal, peneliti menggali data sekunder terlebih dahulu di kantor desa sekaligus menjalin hubungan dengan beberapa tokoh masyarakat. Data sekunder diharapkan akan membantu dalam penentuan rumah tangga kasus. Salah satu data yang dianggap penting adalah daftar rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Namun demikian pengamatan langsung di lapang sangat menentukan ketepatan pemilihan rumah tangga kasus. Namun demikian daftar rumah tangga serta informasi dari tokoh masyarakat sangat membantu dalam penentuan rumah tangga kasus.

Tabel 2. Tujuan dan metode pengumpulan data

Tujuan Penelitian Jenis Informasi yang Digali Metode Pengumpulan

Data

Mengetahui struktur sosial masyarakat di lokasi penelitian

1. Gambaran umum wilayah penelitian; Letak, luas, topografi, pola permukiman, ketersediaan sarana.

2. Karakteristik demografi;

Komposisi penduduk, ketenagakerjaan, kesejahteraan, pendidikan.

3. Stratifikasi sosial;

Pola stratifikasi berdasarkan ekonomi, sosial dan budaya, status dan peran.

4. Sistem nilai dan norma;

Tata nilai dan norma yang berlaku, sangsi sosial.

5. Sistem kepercayaan;

Keagamaan, peribadatan, kepercayaan tradisional.

6. Kelembagaan;

Lembaga formal, lembaga informal, birokrasi. Telaah data sekunder, wawancara dengan informan kunci, wawancara dengan rumah tangga kasus, observasi . Menentukan ukuran kemiskinan di tingkat lokal

1. Definisi kemiskinan di tingkat lokal 2. Ukuran kemiskinan di tingkat lokal

FGD

Menelaah strategi nafkah rumah tangga nelayan miskin

1. Karakteristik rumah tangga;

Asal-usul rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status sosial dan ekonomi. 2. Penguasaan aset produksi;

Penguasaan tanah, alat tangkap, armada, finansial, pendidikan, keterampilan. 3. Strategi ekonomi;

Tingkat pendapatan, status pencari nafkah, sumber nafkah utama dan sampingan, keterlibatan anggota rumah tangga. 4. Strategi sosial;

Keterlibatan pada lembaga kesejahteraan tradisional, relasi dengan patron,

kemampuan membangun jejaring sosial. 5. Pola konsumsi dan gaya hidup;

Pola konsumsi, gaya hidup.

6. Pola perilaku individu dalam rumah tangga; Ketaatan terhadap tata nilai, norma dan agama. Wawancara dengan informan kunci, wawancara dengan rumah tangga kasus, observasi.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

1. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion)

Wawancara non terstruktur dilakukan dengan cara wawancara mendalam

(indepth interview). Wawancara mendalam yaitu teknik perolehan data dengan

cara tanya jawab langsung kepada nara sumber yang dapat memberikan informasi

selengkapnya. Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data atau

informasi, baik yang diketahui dan dialami oleh subyek yang diteliti maupun yang

tersembunyi jauh di dalam diri subyek tersebut. Selain itu dalam wawancara juga

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau

dan juga masa mendatang. Penelitian ini mewancarai informan yang berasal dari

tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pegawai pemerintahan. Sedangkan

jumlah rumah tangga kasus yang diwawancarai di masing-masing lokasi

penelitian sebanyak 5 rumah tangga kasus, yang terdiri dari 2 rumah tangga

nelayan pemilik alat produksi dan 3 rumah tangga buruh nelayan.

Selain wawancara, penggalian informasi dilakukan dengan cara diskusi

kelompok terfokus. Diskusi ini dilakukan bersama beberapa informan kunci untuk

menggali berbagai pendapat dan pandangan di tingkat lokal tentang ukuran

kemiskinan. Peserta diskusi adalah rumah tangga kasus ditambah beberapa rumah

tangga nelayan miskin lainnya. Peserta diskusi adalah pasangan suami istri dari