VI. POLA PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PULAU LOMBOK

6.1. Karakteristik Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat pengelola HKm (pesanggem) memiliki karakteristik yang cukup beragam, sehingga memiliki dampak terhadap beragamnya tipe dan bentuk partisipasi dan lebih jauh berdampak terhadap kondisi ekologi kawasan HKm. Karakteristik sosial ekonomi pengelola HKm adalah usia, pendidikan, demografi, luas lahan garapan dan kondisi kesejahteraan rumahtangga pengelola.

Tingkat usia pengelola HKm rata-rata dalam usia sebagian besar berada pada golongan usia setengah baya (30-59 tahun) dan hanya sebagian kecil saja pada usia tua (> 60 tahun). Demikian juga dengan kondisi demografi atau rumahtangga pesanggem dengan jumlah rata-rata anggota keluarga sekitar 5 orang dan sebagian besar dalam katagori menengah dengan jumlah anggota keluarga yaitu 5-6 orang (47,67%) dan 43,93% masuk dalam katagori keluarga kecil dan hanya sebagian kecil saja masuk dalam katagori keluarga besar yaitu lebih dari 7 orang (8,41%).

Secara historis bahwa pengelola atau pesanggem HKm merupakan kelompok orang yang lahir dan besar di desa sekitar kawasan HKm atau disebut bukan migran, namun bagi kelompok migran adalah kelompok pesanggem yang berasal dari desa lainnya dan bahkan berasal dari kabupaten lainnya. Bagi pesanggem yang masuk dalam kelompok migran pada awalnya mengikuti orang tua dan ada juga yang memperoleh lahan dengan cara ganti rugi. Jumlah pesanggem yang tergolong sebagai migran adalah 24 orang atau 22,43 persen. Namun kelompok non migran tersebut sebenarnya merupakan migran juga (leluhur mereka) karena dari sejarah desa dan keberadaan awal masyarakat desa merupakan pendatang sebagai pekerja reboisasi dan peladang yang berasal dari desa dan kecamatan (distrik) seserta kabupaten lainnya. Masyarakat desa sekitar kawasan HKm berkembang sebagai akibat dari pemekaran wilayah desa dan faktor ekonomi yang menarik mereka untuk memasuki kawasan hutan.

Kondisi kualitas sumberdaya manusia dari pesanggem dapat dikelompokkan dalam katagori rendah. Hal ini ditunjukkan dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuhnya yang sangat rendah yaitu tidak pernah

sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar dan hanya Tamat Sekolah Dasar. Jumlah pengelola dengan tingkat pendidikan tersebut cukup besar yaitu 90 orang atau 74,77 persen dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) ke atas yaitu hanya 27 orang atau 25,23 persen. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah tersebut berkaitan dengan kemampuannya merespon objek atau memahami persoalan. Hal ini cukup berkaitan dengan kemampuan dari pesanggem dalam pemahamannya tentang HKm. Dari seluruh responden yang ada (107 orang), sebagian besar masuk dalam katagori kurang paham dengan HKm yaitu 87 orang (81,31%) dan hanya sebagian kecil saja yang paham yaitu sekitar 18,69 persen. Pemahaman umum masyarakat hanya terbatas bahwa HKm merupakan kawasan untuk masyarakat dan digunakan sebagai lahan usahatani. Kondisi pemahaman tersebut berdampak pada kondisi ekologi kawasan HKm yang sebagian besar ditumbuhi oleh tanaman buah dan pangan.

Bila ditinjau dari aspek luas lahan garapan yang dikelola, maka sebagian besar pesanggem (58,88%) mengelola lahan garapan dalam katagori sedang yaitu antara 0,5 – 1 hektar dan 6,54 persen saja yang mengelola lahan sempit kurang dari 0,5 hektar serta 25,23 persen saja yang mengelola lahan lebih dari satu hektar. Adanya ketimpangan dari luas lahan garapan yang dikelola pesanggem dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu waktu keterlibatan pesanggem, ganti rugi, lokasi dan perbedaan hak lahan petani anggota dan pengurus kelompok. Untuk HKm Sesaot, pesanggem hanya memperoleh hak lahan rata-rata 0,25 hektar pada tahun 1998, sedangkan setelah tahun tersebut pemberian hak lahan berubah menjadi 0,5 hektar. Persoalan ganti rugi banyak terjadi HKm di Sesaot dan Sekaroh dengan jumlah 20 0rang (18,69%). Sementara itu, faktor ketimpangan pembagian lahan dengan pembagian 1 hektar lahan untuk pengurus kelompok dan 0,5 hektar untuk anggota kelompok sebagian besar terjadi di kawasan HKm Batukliang Utara yaitu Desa Aikberik, Stiling dan Lantan.

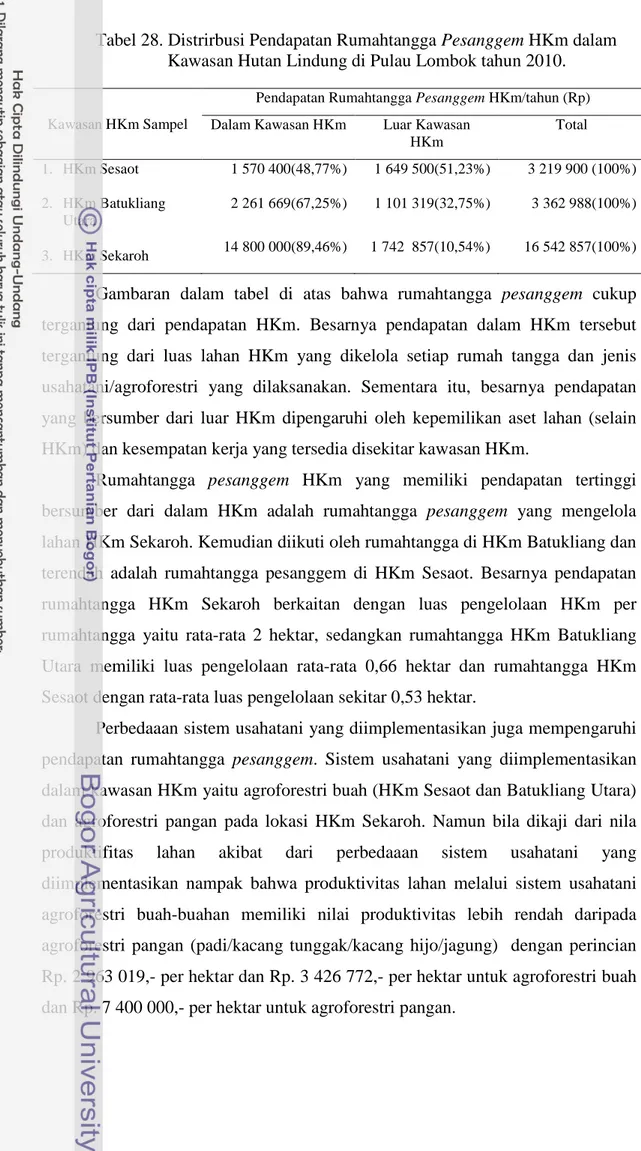

Perbedaan luas lahan garapan HKm merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan dari HKm, sedangkan tingkat kesejahteraan rumahtangga ditentukan oleh besarnya pendapatan rumahtangga dan anggota keluarga. Rata-rata pendapatan rumahtangga per tahun yang bersumber dari HKm yaitu Rp 2 952.724,-, sementara itu rata-rata pendapatan per tahun dari luar HKm sebesar Rp 827 570,- dan pendapatan rumahtangga per tahun dari industri sebesar Rp 35.888 serta pendapatan rumahtangga per tahun dari kegiatan dagang dan jasa sebesar Rp 382.294,- . Dengan jumlah anggota keluarga sebesar 5 orang sehingga diperoleh pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp 235.171,-. Nilai tersebut

Kotak 7. Sejarah Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Sesaot merupakan pendatang yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan Mataram (sekarang) serta pendatang dari Karang Asem Bali. Mereka pada awalnya didatangkan oleh pemerintah Belanda sebagai pekerja dalam reboisasi hutan tutupan (hutan lindung). Pemerintah Belanda memberikan hak kelola masyarakat dalam bentuk tumpang sari dibawah tegakan pohon kayu-kayuan. Adanya hak pengelolaan tersebut mendorong masyarakat untuk membangun rumah tempat berteduh di luar kawasan hutan tutupan. Adanya insentif yang tinggi dari dalam kawasan hutan merupakan faktor penarik masyarakat luar mendekat dan berdomisili disekitar hutan.

Masyarakat Desa Aikberik dan sekitarnya dulunya merupakan pengelola kawasan hutan yang diijinkan oleh pemerintah atas perintah Distrik Kopang. Kepala Distrik Kopang mendatangkan masyarakat dari Kopang dan wilayah Kedistrikan Kopang lainnya untuk membuka lahan hutan (Dusun Aikberik) pada wilayah Desa Teratak. Banyaknya sumber air kecil (berik) mendorong masyarakat untuk membangun sawah. Kemudian terjadi pemekaran wilayah menjadi Desa Aikberik dan faktor ekonomi yang menjanjikan dari dalam kawasan hutan menjadi faktor penarik masyarakat bermigrasi ke Desa Aikberik.Berbeda halnya dengan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur yang dulunya masuk dalam Desa Pemongkong merupakan hutan dan penuh belukar sebelum tahun 1982. Namun setelah Proyek JIFRO tahun 1986 yang mendatangkan pekerja dari Pujut (Kabupaten Lombok Tengah) dan Sakra (Kabupaten Lombok Timur) menyebabkan perubahan kondisi kawasan yaitu Reboisasi berhasil, namun pekerja tersebut berladang dan mengembalakan ternak dalam areal hutan disekitarnya. Dalam waktu yang singkat yaitu sekitar tahun 1999 kawasan hutan lindung Sekaroh sudah dihuni oleh migran yang sebagian besar berasal dari Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang menjadi pesanggem HKm.

Sumber. Wawancara Mendalam dengan Masyarakat dan Kepala UPTD Dishut Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur

mengelompokkan rumahtangga petani pesanggem dalam katagori miskin dengan pertimbangan bahwa garis kemiskinan berada pada tingkat konsumsi kalori setara 320 kg beras per tahun atau dengan harga beras diasumsikan Rp 5.000,- per kilogram, maka garis kemiskinan pada nilai beras Rp 1.600.000,- per kapita per tahun.

Keterbatasan aset produktif yang dimiliki menyebabkan masyarakat

pesanggem terbelenggu dalam kemiskinan. Sejarah pembagian lahan dan

persyaratan tidak memiliki areal kelola atau hanya merupakan buruh tani merupakan indikasi bahwa masyarakat pengelola HKm merupakan kelompok orang miskin. Dengan adanya pembangian kelola lahan yang bersumber dari program pembangunan HKm memberikan cukup memberikan sedikit sumbangan ekonomi rumahtangga. Namun pada beberapa lokasi (baik di Sesaot, Aikberik, Stiling dan Sekaroh) setelah tanaman kayu-kayuan tumbuh besar memberikan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman pangan seperti pisang (sebagai sumber utama pendapatan) menyebabkan penurunan pendapatan rumahtangga. Kondisi ini membangun kegelisahan pesanggem dan berakibat pada munculnya gejala ganti rugi dan perluasan kawasan masuk ke dalam kawasan hutan.

6.2. Pola Rekrutmen Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

Petani pengelola HKm merupakan kelompok orang-orang yang berdomisili di desa sekitar hutan, kecuali petani pesanggem yang memeroleh lahan melalui ganti rugi. Aktivitas awal pesanggem tersebut adalah dalam bidang pertanian sebagai petani pemilik, penyakap dan buruh tani pada areal persawahan yang berada di desa lainnya. Namun ada pula pesanggem yang bekerja sebelumnya sebagai pemungut hasil hutan, pedagang dan buruh/penebang kayu dan usaha peternakan sapi.

Tinggginya ketergantungan mereka pada kawasan hutan merupakan faktor pendorong mereka secara kontinyu berkativitas dalam hutan dan bahkan merambah kawasan yang diikuti dengan aktivitas pertanian pangan. Aktivitas perambahan tersebut tidak saja dilakukan secara individu dan bahkan dilakukan secara kolektif. Karakteristik perambah tersebut dapat berasal dari dalam desa

maupun luar desa. Peristiwa ini diikuti pula oleh terjadinya sistem ganti rugi pada areal yang telah dirambah tersebut.

Pihak pemerintah atau Dinas Kehutanan NTB saat itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi persoalan perambahan kawasan hutan lindung di Pulau Lombok. Langkah politik yang diambil pemerintah melalui Dinas Kehutanan NTB adalah memberikan ijin pengelolaan kepada masyarakat pada tahun 1998 melalui percontohan HKm di Desa Sesaot, kemudian ijin sementara untuk Koperasi Pondok Pesantren Darusshiddiqien Kabupaten Lombok Tengah dan pada tahun 1999 (pelaksanaannya tahun 200-2001) di Kabupaten Lombok Timur dikembangkan program pembangunan HKm melalui proyek OECF dan JIFRO dari dana bantuan Jepang.

Dengan demikian, maka faktor sejarah tersebut merupakan dasar dari beragamnya asal muasal dari anggota HKm. Insiator yang berperan dalam melibatkan masyarakat masuk dalam program pembangunan HKm adalah cukup banyak yaitu inisiatif diri sendiri, teman, LSM, pemerintah dan ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 23. Jumlah Peserta HKm Berdasarkan Inisiator dalam Program Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

Inisiator Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Inisiatif Sendiri (merambah) 33 30,84

2. Lahan Uji Coba 10 9,35

3. Diajak Teman 5 4,67

4. Diajak Pemerintah 35 32,71

5. Ganti Rugi 20 18,69

6. Diajak Pihak Desa 4 3,74

Total 107 100,00

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat 6 alasan atau latar belakang rekrutmen pengelola HKm ikut terlibat dapam program pembangunan perhutanan sosial di Pulau Lombok. Tiga hal dominan menjadi latar belakang masyarakat terlibat sebagai anggota HKm adalah karena inisiatif sendiri (30,84%), karena diajak pemerintah atau Dinas kehutanan (32,71%) dan ganti rugi (18,69%). Kemudian diikuti oleh alasan lainnya seperti masuk dalam peserta lahan uji coba HKm (9,35%), diajak teman (4,67%) dan diajak pihak desa (3,75%).

Besarnya jumlah anggota HKm yang berasal dari para perambah, ganti rugi dan diajak pemerintah merupakan bukti bahwa areal tersebut merupakan lahan rambahan sebelum masuknya program HKm dalam kawasan hutan lindung di Pulau Lombok. Pengelola kawasan hutan, khususnya di Hutan Lindung Sesaot, yang berasal dari perambah merupakan kelompok masyarakat yang tidak diakomodir dalam program HKm. Meskipun tidak terakomodir, kelompok tersebut tetap saja mengelola lahan dalam kawasan hutan dan menamakan dirinya sebagai kelompok HKm non Program.

Implikasi dari keadaan tersebut adalah terjadi ketimpangan pembagian lahan yang menjadi hak pengelolaan anggota HKm. Pihak pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menata kembali pembagian lahan dan pengaturan kembali para kelompok HKm Non Program atau perambah tersebut. Sementara itu, bagi anggota HKm yang memperoleh lahan melalui ganti rugi, tidak terdaftar sebagai anggota resmi, karena ganti rugi dilakukan dibawah tangan dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan aturan bersama kelompok (awik-awik).

Demi keberlanjutan program dan tujuan keadilan antar masyarakat, disusun kesepakatan atau persyaratan untuk menjadi anggota HKm. Kesepakatan tersebut hampir sama untuk semua lokasi Hutan Kemasyarakatan. Adapun persyaratan untuk perhutanan sosial dalam kawasan hutan lindung Sesaot Kabupaten Lombok Barat, Aikberik, Setiling dan Lantan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan Sekaroh. Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

a. Anggota masyarakat desa yang tidak memiliki sawah, kebun dan pekarangan b. Anggota masyarakat desa yang tidak memiliki areal kopi di areal penyangga c. Janda yang memiliki tanggungan

d. Menjadi anggota koperasi dan

e. Membentuk kelompok-kelompok dan bersedia dilibatkan dalam proyek (OECF dan JIFRO)

Persyaratan pada komponen (a s/d c) merupakan persyaratan untuk HKm Sesaot, sedangkan komponen (d) merupakan persyaratan tambahan untuk anggota HKm Batukliang Utara dan komponen (e) merupakan persyaratan tambahan untuk menjadi anggota HKm Sekaroh Kabupaten Lombok Timur.

Kasus ini terjadi karena dalam proses pembagian lahan hanya mengakomodir kelompok tertentu saja, sementara masih banyak pihak yang belum diakomodir kepentingannya. Bagi kelompok yang berkepentingan dan dekat dengan penguasa atau pemerintah mengatur persyaratan pihak-pihak yang berhak memperoleh dan terlibat dalam kelompok HKm, sementara yang lainnya berada di luar. Keadaan ini menimbulkan dikotomi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan yaitu Kelompok Masyarakat HKm dan diluar HKm (HKm Non Program). Padahal bila dicermati kelompok masyarakat yang masuk dalam Program HKm dan Non Program HKm memiliki kondisi yang hampir sama secara ekonomi.

6.3. Kelembagaan Masyarakat dan Hutan Kemasyarakatan

Menurut Schmid (1987), kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak pemilikan, aturan representasi atau batas yurisdiksi. Sementara itu, menurut Samuel Hutingon dalam Peters (2000) menetapkan empat kriteria terjadinya proses institusionalisasi yaitu; (a) otonomi; (b) adaptabilitas; (c) kompleksitas dan (d) koheren.

Dari beberapa pengertian kelembagaan tersebut, maka bentuk kelembagaan tersebut dapat berupa orgnisasi dan aturan main atau bahkan dapat berupa norma atau nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti pengetahuan lokal. Dalam pembangunan perhutanan sosial kelembagaan yang dibangun berupa struktur organisasi atau kelompok dan aturan main atau awik-awik kelompok.

Dalam pengelolaan HKm di Pulau Lombok dapat dikatagorikan dua kelembagaan yang berperan yaitu kelembagaan sosial (masyarakat) dan kelembagaan formal HKm (kelembagaan yang dikembangkan oleh pemerintah). Kelembagaan sosial tersebut berupa nilai-nilai ataupun pengetahuan lokal yang ada dan berkaitan dengan sumberdaya hutan.

Sementara itu, kelembagaan formal HKm merupakan kelembagaan dengan struktur organisasi dan aturan main yang dikembangkan oleh masyarakat atas instruksi dan harapan pemerintah. Bentuk kelembagaan formal tersebut dapat berupa kelompok tani hutan dan koperasi sesuai yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan. Meskipun

kelembagaan formal memiliki bentuk yang sama namun, memiliki aturan main yang berbeda satu dengan lainnya. Aturan main dibangun oleh kelompok HKm yang dianggkat dari kondisi lokal dan permasalahan yang dihadapi.

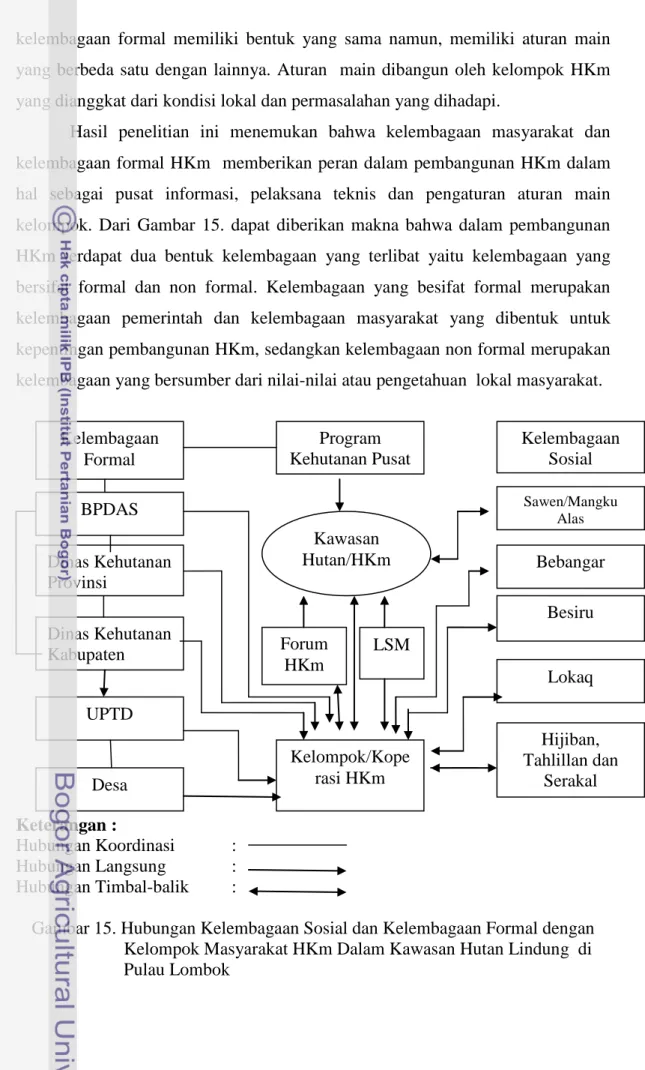

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelembagaan masyarakat dan kelembagaan formal HKm memberikan peran dalam pembangunan HKm dalam hal sebagai pusat informasi, pelaksana teknis dan pengaturan aturan main kelompok. Dari Gambar 15. dapat diberikan makna bahwa dalam pembangunan HKm terdapat dua bentuk kelembagaan yang terlibat yaitu kelembagaan yang bersifat formal dan non formal. Kelembagaan yang besifat formal merupakan kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat yang dibentuk untuk kepentingan pembangunan HKm, sedangkan kelembagaan non formal merupakan kelembagaan yang bersumber dari nilai-nilai atau pengetahuan lokal masyarakat.

Keterangan :

Hubungan Koordinasi : Hubungan Langsung : Hubungan Timbal-balik :

Gambar 15. Hubungan Kelembagaan Sosial dan Kelembagaan Formal dengan Kelompok Masyarakat HKm Dalam Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok Dinas Kehutanan Provinsi BPDAS Dinas Kehutanan Kabupaten UPTD Desa Kelompok/Kope rasi HKm Kawasan Hutan/HKm Kelembagaan Sosial Besiru Bebangar Kelembagaan Formal Lokaq Hijiban, Tahlillan dan Serakal Program Kehutanan Pusat Forum HKm Sawen/Mangku Alas LSM

Hubungan kelembagaan formal dengan masyarakat pengelola HKm umumnya bersifat satu arah sesuai dengan kegiatan atau program pembangunan HKm yang bersifat top down, sementara antar kelembagaan tersebut formal tersebut terjadi hubungan koordinasi dan masing-masing kelembagaan tersebut secara langsung bersentuhan dengan masyarakat ataupun kawasan hutan. Demikian juga halnya dengan peran Kelembagaan Desa dalam kawasan HKm yang merupakan kelembagaan yang berfungsi hanya dalam mengkomunikasikan program pemerintah, namun hampir sama sekali tidak berperan dalam menyampaikan permasalahan sumberdaya hutan menuju lembaga terkait dan bahkan Kelembagaan Desa tidak pernah mengangkat persoalaan sumberdaya hutan dalam Musrenbang Desa. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena karakteristik pembangunan HKm masih bersifat top down dan belum bersifat partisipatif.

Berbeda halnya dengan kelembagaan sosial yang berkembang dalam masyarakat seperti hijiban/tahlilan/serakal, bebangar, besiru, lokaq dan

sawen(mangku alas) merupakan kelembagaan yang behubungan timbal balik dan

hanya berperan sebagai media informasi, gotong royong dan kontrol terhadap kawasan hutan. Namun kelembagaan tersebut belum terevitalisasi dalam pengelolaan kawasan hutan. Kelembagaan tersebut masih bekerja sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan hutan. Artinya kelembagaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimum oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

6.3.1. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat ataupun tradisional merupakan pengetahuan lokal yang berkembang dalam masyarakat yang mengandung aspek kognitif, regulatif dan normatif dalam pengelolaan sumberdaya alam. Aspek kognitif mengandung makna pengelolaan, sedangkan aspek regulatif mengandung aturan main dan aspek normatif mengandung nilai atau keyakinan terhadap institusi tradisional tersebut (Satria 2006).

Kelembagaan lokal yang terdapat dalam kawasan HKm berupa Lokaq,

Kelembagaan tersebut umumnya belum direvitaslisasi dan dilibatkan dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan kecuali Lokaq.

Lokaq merupakan pengetahuan lokal masyarakat di Kawasan Hutan

Lindung Sesaot yang merupakan orang-orang yang dituakan, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Lokaq ini ditempatkan paling depan dalam aktivitas sosial masyarakat. Dalam pembangunan HKm, Lokaq ditempatkan sebagai ketua blok HKm dan juga ditempatkan sebagai pengurus Forum HKm. Didalam kepengurusan Forum HKm, Lokaq mendapatkan posisi sebagai hakim dalam memimpin persidangan pelanggaran awik-awik.

Besiru merupakan pengetahuan lokal yang terdapat dalam seluruh

kawasan HKm di Pulau Lombok. Besiru merupakan bentuk arisan kerja atau tolong-menolong pada awal pembukaan lahan. Pengetahuan lokal ini nampaknya tidak bekerja lagi dan masyarakat kawasan tidak lagi memanfaatkan kelembagaan ini. Desakan pola perekonomian masyarakat yang berubah dalam bentuk sistem pengupahan dalam bentuk uang menggeser kelembagaan ini, sehingga menjadi tidak solid lagi. Modal sosial berupa ikatan-ikatan sosial dan solidaritas sosial menjadi luntur dan rapuh. Oleh karena itu, kelembagaan besiru ini tidak mampu lagi dipertahankan atau dirubah dalam bentuk lainnya sebagai bentuk tolong-monolong.

Bebangar merupakan pengetahuan lokal yang berkembang di kawasan

HKm Desa Aikberik. Acara Bebangar dilakukan pada saat pembukaan lahan dan pengambilan kayu dalam hutan. Bebangar diikuti dengan ritual pemotongan ternak ayam dan pemasangan Penyawek berupa lekes dari daun sirih dan daun enau/nira. Pengetahuan lokal ini mengandung nilai/keyakinan bahwa dalam membuka kawasan hutan dan menebang kayu harus mendapat ijin dari kekuatan gaib sebagai penunggu hutan. Implikasi dari Bebangar ini, hutan menjadi terjaga atau terindung dari kehancuran. Namun dalam kenyataannya peran Bebangar dalam pembangunan HKm sangat kecil dan hanya dlakukan oleh sekelompok orang saja yang memang peduli terhadap kelestarian kawasan.

Hijiban dan Tahlillan merupakan pengetahuan lokal yang berkembang

hampir pada semua kawasan HKm. Hijiban ini berkembang dan bersentuhan dengan program pembangunan HKm pada kawasan HKm Desa Aikberik dan

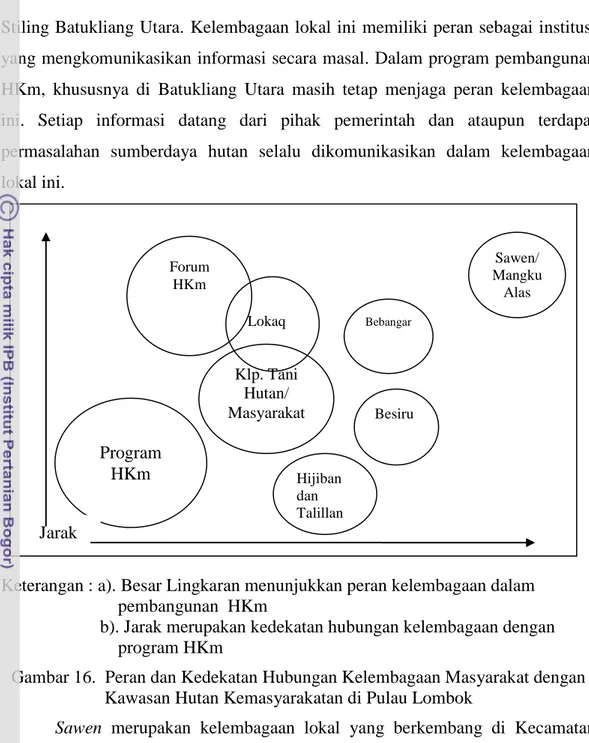

Stiling Batukliang Utara. Kelembagaan lokal ini memiliki peran sebagai institusi yang mengkomunikasikan informasi secara masal. Dalam program pembangunan HKm, khususnya di Batukliang Utara masih tetap menjaga peran kelembagaan ini. Setiap informasi datang dari pihak pemerintah dan ataupun terdapat permasalahan sumberdaya hutan selalu dikomunikasikan dalam kelembagaan lokal ini.

Keterangan : a). Besar Lingkaran menunjukkan peran kelembagaan dalam pembangunan HKm

b). Jarak merupakan kedekatan hubungan kelembagaan dengan program HKm

Gambar 16. Peran dan Kedekatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat dengan Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok

Sawen merupakan kelembagaan lokal yang berkembang di Kecamatan

Bayan Kabupaten Lombok Utara. Kelembagaan Sawen ini mengatur pengelolaan sumberdaya alam seperti laut, hutan dan pertanian. Khususnya untuk pengelolaan sumberdaya hutan diatur oleh seorang Mangku Alas. Tugas seorang mangku alas adalah mengatur pembukaan lahan dan cara pengelolaannya serta cara-cara memuangut hasil hutan. Suryadi (2006) menjelaskan peran Pemangku dan Perumbak dalam pengelolaan hutan. Pemangku adalah sosok penjaga keamanan hutan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum adat dalam pelestarian fungsi hutan, sedangkan Perumbak adalah orang yang tinggal di dalam kawasan hutan yang memiliki tanggungjawab melindungi satwa hutan dari gangguan

Program HKm Hijiban dan Talillan Forum HKm Sawen/ Mangku Alas Besiru Klp. Tani Hutan/ Masyarakat Jarak Bebangar Lokaq

pemburu. Kelembagaan ini sesungguhnya memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan hutan, namun sayang sampai saat ini belum diangkat dan direvitalisasi dan belum memiliki peran dalam pembangunan HKm di Pulau Lombok.

Meskipun cukup banyak pengetahuan lokal yang terdapat di Desa dan disekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan, namun belum dilibatkan dan diangkat masuk dalam kelembangaan HKm. Kelembagaan yang dekat dengan pembangunan HKm adalah Kelompok Tani Hutan, Forum HKm dan Lokaq. Sementara itu, kelembagaan seperti Besiru, Bebangar dan Hijiban merupakan pengetahuan lokal yang terbatas sekali pelibatannya dalam pembangunan HKm. Demikian juga keadaannya dengan Sawen yang memiliki perani besar dalam pengelolaan hutan tidak dilibatkan dalam pembangunan HKm

Masyarakat belum mampu merevitalisasi pengetahuan lokal tersebut masuk dalam kelembagaan HKm. Masyarakat lebih terfokus dalam pertimbangan-pertimbangan rasional dan dijadikan sebagai konsensus ataupun aturan main yang sering diselogankan dengan istilah awik-awik. Situasi ini terbangun tidak terlepas dari peran pendamping masyarakat baik dari dinas/instansi, perguruan tinggi dan LSM. Aturan main sering berpihak sehingga membangun konflik horizontal dan vertikal. Sebagai kasus bahwa aturan main yang berpihak pada masyarakat miskin dan tidak memiliki areal produktif, menyebabkan kelompok masyarakat lainnya yang tidak diakomodir haknya dalam HKm melakukan perambahan dan menamakan dirinya HKm Non Program (Kasus HKm Seaaot).

Dalam penyusunan aturan tersebut hanya didasarkan atas kepentingan pihak tertentu saja dan tidak ada nilai keadilan yang dapat dicapai untuk semua masyarakat disekitar hutan. Rapuhnya kelembagaan sosial masyarakat pada kawasan HKm dan sebagai akibat dari lemahnya pemahaman pendamping tentang kelembagaan dan pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan tidak terangkatnya pengetahuan lokal sebagai aturan main kelembagaan HKm di Pulau Lombok.

6.3.2. Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan. 6.3.2.1. Stuktur Organisasi

Olson (1977) memberikan pengertian mengenai kelompok (group) atau organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama (common interest). Untuk mencapai tujuan bersama tersebut diperlukan pengaturan melalui struktur organisasi dan perangkatnya. Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis hirarki tugas dan tanggungjawab pengurus (jabatan) dalam suatu institusi. Hirarki yang lebih tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi pula terhadap perangkat yang berada dibawahnya. Perangkat yang sejajar atau sama memiliki arti tanggungjawab yang sama dan memiliki fungsi dan tugas yang sama pula.

Bentuk organisasi yang berkembang untuk pembangunan HKm berupa Kelompok Tani Hutan ataupun Usaha Kehutanan Masyarakat (UKM) dan Koperasi. Kelembagaan ini berkembang karena kedua bentuk kelembagaan tersebut merupakan persyaratan (sesuai dengan SK Menteri Kehutanan tentang HKm) bagi masyarakat bila ingin terlibat dalam pengelolaan HKm. Perbedaan bentuk organisasi memberikan konsekuensi pada perbedaan struktur organisasi dari kelembagaan HKm tersebut.

Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk kelembagaan koperasi memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan bentuk kelembagaan bukan koperasi (Kelompok Tani Hutan dan UKM). Perbedaan dari bentuk kelembagaan HKm ini juga memberikan dampak terhadap efektifitas kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya.

Pandangan dalam sosiologi klasik bahwa organisasi merupakan wadah berkumpulnya orang-orang yang diikat oleh sebuah aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan yang telah terkoordinir secara sitematis dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pandangan kelompok sosiologi modern memberikan pemahaman bahwa organisasi merupakan sebuah jaringan sistem yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan saling ketergantungan input, proses dan output. Sementara itu, dalam sosiologi post modern mendefiniskan organisasi merupakan tempat negosiasi kekuasaan,

dominasi kelompok dan pertarungan kepentingan, sehingga diperlukan rekonstruksi kekuasaan.

Dari ketiga pandangan tersebut, maka organisasi berfungsi sebagai wadah sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mengekspresikan kekuasaannya untuk mencapai tujuan tertentu dan dikendalikan oleh aturan yang tegas dalam melaksanakan kegiatannya. Dari pemahaman ini, maka organisasi ataupun kelompok (formal atau informal) memiliki fungsi, tujuan dan aturan yang mengikat anggotanya untuk bertindak sesuai dengan yang diatur dalam organisasi tersebut.

Kemudian dalam kontek bahwa organisasi dalam bentuk kelompok informal seperti kelompok tani, maka kelompok tersebut memiliki peran adalah sebagai media informasi pembangunan, mengefisienkan agen penyuluhan, sistem pelayanan dari pemerintah ke masyarakat, mempermudah alih teknologi dan meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota.

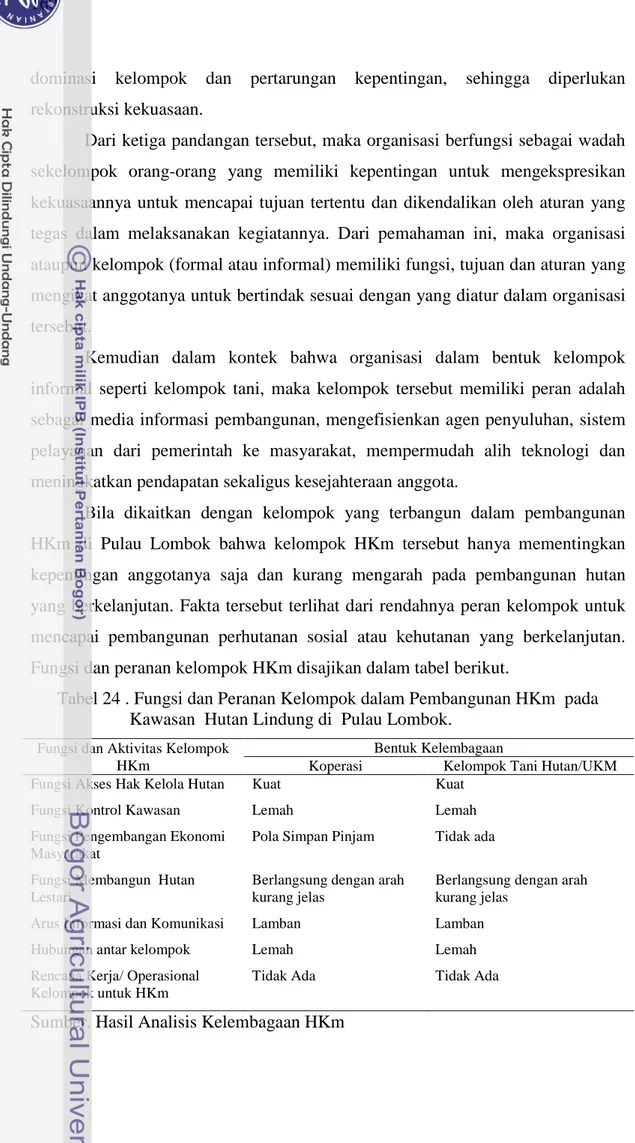

Bila dikaitkan dengan kelompok yang terbangun dalam pembangunan HKm di Pulau Lombok bahwa kelompok HKm tersebut hanya mementingkan kepentingan anggotanya saja dan kurang mengarah pada pembangunan hutan yang berkelanjutan. Fakta tersebut terlihat dari rendahnya peran kelompok untuk mencapai pembangunan perhutanan sosial atau kehutanan yang berkelanjutan. Fungsi dan peranan kelompok HKm disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 24 . Fungsi dan Peranan Kelompok dalam Pembangunan HKm pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok.

Fungsi dan Aktivitas Kelompok HKm

Bentuk Kelembagaan

Koperasi Kelompok Tani Hutan/UKM Fungsi Akses Hak Kelola Hutan Kuat Kuat

Fungsi Kontrol Kawasan Lemah Lemah Fungsi Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

Pola Simpan Pinjam Tidak ada

Fungsi Membangun Hutan Lestari

Berlangsung dengan arah kurang jelas

Berlangsung dengan arah kurang jelas

Arus Informasi dan Komunikasi Lamban Lamban Hubungan antar kelompok Lemah Lemah Rencana Kerja/ Operasional

Kelompok untuk HKm

Tidak Ada Tidak Ada

Hasil penelitian menemukan bahwa kelembagaan HKm yang terdapat di Pulau Lombok hampir sepenuhnya berperan sebagai wadah masyarakat untuk dapat memperoleh hak pengelolaan sumberdaya hutan. Fungsi dan peranan lainnya nampaknya terabaikan, seperti sarana komunikasi dan informasi dan pembangunan hutan lestari dan sarana untuk mengontrol kawasan dari perambahan.

Kelompok seharusnya memiliki rencana kerja yang memberikan arah dalam mencapai tujuan kelompok, namun dalam realitanya organisasi/kelompok HKm tidak memilikinya. Artinya, kelembagaan yang terbangun selama ini belum memiliki rencana dan arah dari pembangunan HKm yaitu menuju hutan lestari melalui pelibatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun kelembagaan memiliki perangkat berupa Forum Komunikasi yang berperan sebagai sumber informasi dan komunikasi dengan pihak lainnya dan sebagai kelembagaan pengadilan dalam pelanggaran awik-awik, namun kelembagaan ini belum mampu untuk menjalankan fungsinya. Pemasalahannya ternyata terletak pada lemahnya pendanaan kelembagaan dan dihadapkan pada besarnya jumlah kelompok dan tersebar pada lokasi domisili masyarakat

pesanggem. Dana kelompok kurang mampu untuk mengatasi permasalahan

tersebut yaitu untuk biaya operasional termasuk biaya komunikasi antar kelembagaan dan individu.

Hal ini terjadi lebih parah lagi pada kelembagaan HKm yang tidak memiliki memiliki kelembagaan berupa Forum HKm, kelembagaan yang dimanfaatkan berupa Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani Hutan) dan Koperasi secara langsung menangani persoalan informasi melalui perangkat yang ada dalam kelembagaan tersebut. Arus komunikasi dan informasi pada anggota HKm sangat lamban dan sering terjadi kemandekan. Besar dan sebaran anggota yang begitu luas dan lemahnya pendanaan kelompok menjadi faktor utama dari terjadinya gangguan arus informasi. Kelembagaan ini sampai sekarang ini belum mampu untuk menggalang dana dari anggota kelompok.

Kelembagaan yang mengelola Hutan Kemasyarakatan hanya dalam dua bentuk yaitu koperasi dan non koperasi (kelompok petani mengelola). Kelembagaan dalam bentuk koperasi hanya terdapat pada HKm di Aikberik dan

Setiling Batukliang Utara, sementara itu HKm di Sesaot Kabupaten Lombok Barat dan Sekaroh Kabupaten Lombok Timur kelembagaannnya berbentuk kelompok tani/kelompok usaha bersama

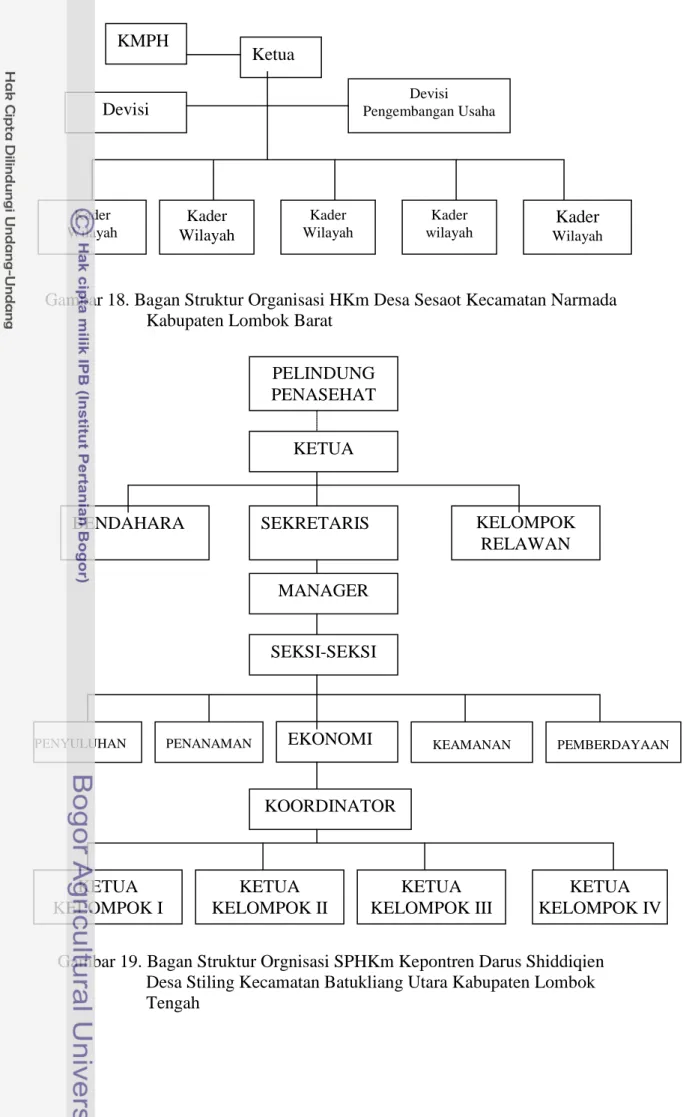

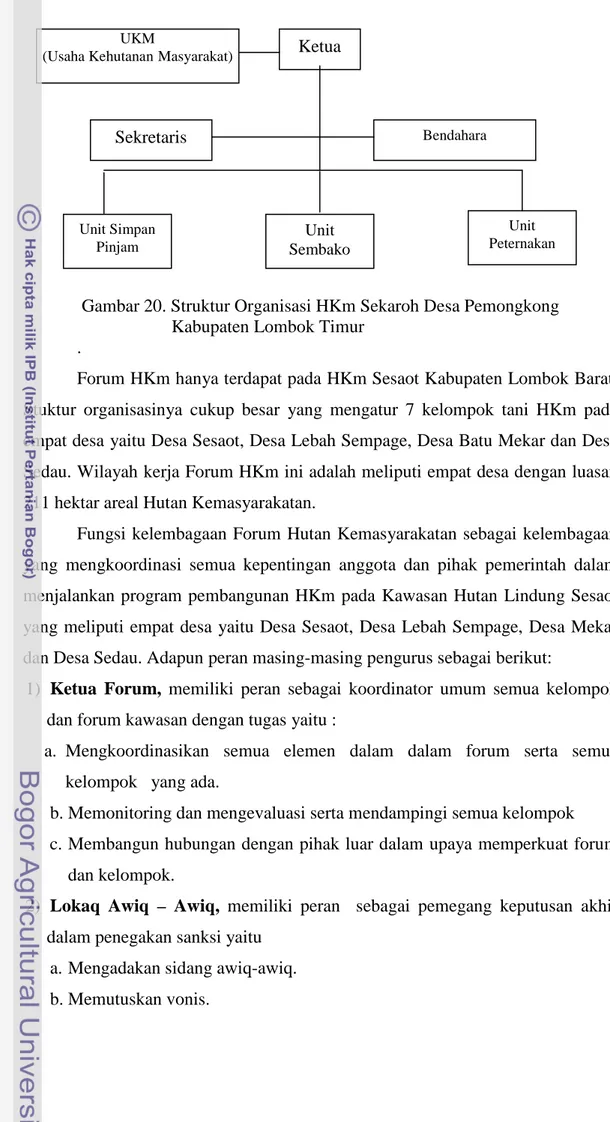

Dari aspek struktur organisasi HKm yang berkembang di Pulau Lombok menunjukkan keragaman bentuk seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 17,18,19 dan 20. Perbedaan bentuk struktur organisasi tersebut tergantung pada sejarah awal terbentuknya kelembagaan HKm tersebut. Bagi kelembagaan HKm yang berupa koperasi atau KUB, maka nampak struktur organisasinya menjadi lebih kompleks, karena berkembangnya bidang-bidang usaha. Namun sebaliknya, bagi kelembagaan yang hanya berkonsentrasi pada pembangunan HKm semata, maka struktur organisasinya menjadi lebih sederhana, seperti KMPH Desa Sesaot.

Meskipun struktur organisasi SPHKm Darus Shiddiqien lebih kompleks, namun memiliki kelengkapan pengurus untuk pembangunan perhutanan sosial yaitu berupa seksi-seksi seperti penyuluhan, penanaman, ekonomi, keamanan dan pemberdayaan. Dengan demikian Kelembagaan HKm Darus Shiddiqien memiliki keunggulan daripada kelembagaan HKm lainnya.

Kotak 8. Kelembagaan Komunikasi HKm Pasif Karena Pendanaan Kelompok Ahmad Muliadi sebagai ketua Forum HKm bercerita bahwa keuangan kelompok terbatas. Dari setiap anggota diambil retribusi sebesar Rp. 25.000,- per are (0,01 hektar) per tahun dan didistribusikan sebagai berikut :

1. 50 % untuk Desa dan 50 % disetorkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten melalui UPTD sebagai sumber PAD.

2. Dari pembagian 50 % desa dialokasikan sebesar 75 % untuk desa dan 25% untuk Forum dan Ketua Blok.

3. Dari 25% (forum dan ketua blok) tersebut didistribusikan 65 % untuk ketua blok, 10% untuk dana operasional dan 25 % untuk Forum HKm. 4. Dari dana 25% FHKm tersebut diatur 50 % Kas Kelompok dan 50 %

untuk kegiatan FHKm.

5. Dana yang terkumpul pada tahun 2010 sekitar 60 juta rupiah dan Forum HKm hanya memperoleh sekitar Rp. 1.875.000,- untuk setiap tahunnya Dapat dibayangkan bagaimana cukup dana sekitar Rp. 1.875.000, mampu untuk mengkomunikasikan segala bentuk informasi pada seluruh anggota yang tersebar pada tiga desa dalam satu kecamatan tersebut.

Sementara itu, pada struktur organisasi kelembagaan HKm yang lainnya tidak terdapat pengurus dengan pembagian tugas untuk pembangunan HKm. Akan tetapi untuk kepengurusan pembangunan HKm ditangani langsung oleh kelompok tani masing-masing melalui wadah kelompok tani hutan yang lebih besar, seperti KMPH (Kelompok Mitra Pengaman Hutan) untuk Desa Sesaot, dan UKM (Usaha Kehutanan Masyarakat) untuk Sekaroh Kabupaten Lombok Timur. Perbedaan Struktur Organisasi perhutanan sosial yang berkembang di Pulau Lombok disajikan pada beberapa bagan berikut ini.

Gambar 17. Bagan Struktur Organisasi Forum HKm Kawasan Hutan Lindung Sesaot Kabupaten Lombok Barat

DEWAN PENGAWAS • Dishutbun Prov. NTB • Dishutbun Kab. Lobar • Kep. Desa Sedau • Kep. Desa Lb. Sempage • Kep. Desa Batu Mekar • Kep. Desa Sesaot

SEKRETARIS BENDAHARA KETUA FORUM

Ahmad Muliadi

LANG-LANG 9 Orang dari 4 desa • Desa Sedau 2 orang; • Lembah Sempage2 orang • Desa Sesaot 3 orang • Desa Batu Mekar 2 orang

LOKAQ (PEMANGKU) AWIQ-AWIQ KELOMPOK SEDAU KELOMPOK LEMBAH SEMPAGA KMPH KELOMPOK DARWITE (Sesaot Lauk) KELOMPOK Mule Paice KELOMPOK Wana Lestari (Sesaot Daye) FORUM RANGET

Gambar 18. Bagan Struktur Organisasi HKm Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 19. Bagan Struktur Orgnisasi SPHKm Kepontren Darus Shiddiqien Desa Stiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah KMPH Ketua Devisi Devisi Pengembangan Usaha Kader Wilayah Kader Wilayah Kader wilayah Kader Wilayah Kader Wilayah PELINDUNG PENASEHAT KETUA

BENDAHARA SEKRETARIS KELOMPOK

RELAWAN MANAGER

SEKSI-SEKSI

PENYULUHAN PENANAMAN EKONOMI KEAMANAN PEMBERDAYAAN

KOORDINATOR KETUA KELOMPOK I KETUA KELOMPOK II KETUA KELOMPOK III KETUA KELOMPOK IV

Gambar 20. Struktur Organisasi HKm Sekaroh Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur

.

Forum HKm hanya terdapat pada HKm Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Stuktur organisasinya cukup besar yang mengatur 7 kelompok tani HKm pada empat desa yaitu Desa Sesaot, Desa Lebah Sempage, Desa Batu Mekar dan Desa Sedau. Wilayah kerja Forum HKm ini adalah meliputi empat desa dengan luasan 211 hektar areal Hutan Kemasyarakatan.

Fungsi kelembagaan Forum Hutan Kemasyarakatan sebagai kelembagaan yang mengkoordinasi semua kepentingan anggota dan pihak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan HKm pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot yang meliputi empat desa yaitu Desa Sesaot, Desa Lebah Sempage, Desa Mekar dan Desa Sedau. Adapun peran masing-masing pengurus sebagai berikut:

1) Ketua Forum, memiliki peran sebagai koordinator umum semua kelompok dan forum kawasan dengan tugas yaitu :

a. Mengkoordinasikan semua elemen dalam dalam forum serta semua kelompok yang ada.

b. Memonitoring dan mengevaluasi serta mendampingi semua kelompok c. Membangun hubungan dengan pihak luar dalam upaya memperkuat forum

dan kelompok.

2) Lokaq Awiq – Awiq, memiliki peran sebagai pemegang keputusan akhir dalam penegakan sanksi yaitu

a. Mengadakan sidang awiq-awiq. b. Memutuskan vonis.

UKM

(Usaha Kehutanan Masyarakat) Ketua

Sekretaris Bendahara Unit Sembako Unit Peternakan Unit Simpan Pinjam

c. Menetapkan sanksi kepada yang bersalah sesuai dengan aturan awiq- awiq dengan pertimbangan yang bijak.

3) Lang – Lang, memiliki peran sebagai penegak awiq-awiq yaitu : a. Sosialisasi awiq-awiq.

b. Memberi pengarahan tentang awiq-awiq (peringatan awal jika terjadi pelanggaran).

c. Mengawasi pelaksanaan awiq-awiq

d. Menyelidiki dan mencari bukti pelanggaran

e. Menangkap yang sudah terbukti melanggar awiq-awiq berdasarkan penyelidikan.

f. Menyerahkan proses selanjutnya pada proses sidang lokaq awiq-awiq g. Mengikuti sidang awiq-awiq.

Dari keempat struktur organisasi HKm yang ada tersebut, kecuali kelembagaan HKm Darus Shiddiqien yang telah menempatkan kelembagaan pemerintah dalam struktur organisasinya yang jelas yaitu pada seksi penyuluhan, penanaman, keamananan dan pemberdayaan. Sementara itu, kelembagaan lainnya belum secara jelas menempatkan posisi instansi pemerintah dalam struktur organisasi yang dibangun. Instansi pemerintah difungsikan sebagai berikut : a. Pengatur alokasi sumberdaya hutan (regulator) antara lain menentapkan wilayah kelola masyarakat, b. Fasilitator (pelayanan umum) termasuk memfasilitasi proses perijinan, membina hubungan-hubungan, membuka akses informasi teknologi maupun pasar dan c. Pemantau yakni memonitor seluruh proses kegiatan pengelolaan social forestry atau perhutanan sosial.

Demikian juga halnya dengan kelembagaan LSM yang tidak dimasukkan dalam struktur organisasi. Kelembagaan LSM difungsikan sebagai fasilitator dan pengembangan kapasitas melalui pendampingan. Sesungguhnya kelembagaan LSM disamping sebagai fasilitator dapat juga ditempatkan pada seksi pemberdayaan bersamaan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam struktur organisasi HKm yang berkembang lebih mengaruh dari usaha kelompok dan belum ada kelompok usaha sepesifik pada usaha pengembangan HKm atau agroforestri. Demikian juga belum terdapat seksi

pembibitan dan pengembangan teknologi kehutanan. Seksi ini memiliki peranan penting mengingat bahwa sering terjadinya kelangkaan bibit kayu-kayuan dan MPTS, sehingga petani kesulitan dalam memperoleh bibit-bibit tanaman untuk keperluan program pembangunan HKm.

Demikian juga bila terdapat kegiatan atau program pemerintah yang membutuhkan bibit dari masyarakat. Kelangkaan bibit dapat menyebabkan keterlambatan penanaman yang selanjutnya beresiko terhadap keberhasilan tumbuh dan kegagalan program pembangunan perhutanan sosial. Seksi pembibitan ini harus dipisahkan dengan seksi penanaman. Seksi pembibitan lebih pada penyediaan bibit dan pengembangan teknologi kehutanan, sedangkan seksi penanaman lebih fokus pada pengerahan tenaga kerja upahan (petani) untuk melakukan pekerjaan penanaman tanaman kayu dan MPTS pada areal HKm.

Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, masih memiliki kelemahan yaitu pergerakan informasi yang lamban dan perangkat organisasi yang ada belum dapat menjalankan fungsinya. Lambannya pergerakan informasi dikarenakan oleh terlalu besarnya perangkat organisasi dan besarnya anggota HKm yang ada dan lemahnya organisasi dalam penghimpunan dana sehingga tidak ada insentif bagi pengurus yang berakibat pada tidak berjalannya organisasi yang ada.

Kelemamahan dalam penataan struktur organisasi tersebut memberikan dampak terhadap tidak berfungsinya perangkat organisasi dan informasi menjadi tidak jalan. Meskipun organisasi yang ada tersebut ramping, namun dengan besarnya jumlah kelompok dan anggota yang ada dapat menyebabkan kemandekan informasi, lebih-lebih pada organisasi dengan ketidakatifan pengurus sebagai akibat dari rendahnya insentif bagi pengurus sebagai penggerak organisasi. Keadaan ini akan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan.

6.3.2.2. Aturan Main

Dalam penelitian ini didefinisikan bahwa Awik-awik secara normatif merupakan aturan berisikan kebolehan, larangan dan sanksi yang disepakati bersama antara anggota kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Sifat dari awik-awik ini adalah dibentuk dan bukan diturunkan

atau bukan berasal dari pengetahuan lokal yang ada dalam masyarakat. Awik-awik yang dibangun oleh kelompok HKm semata-mata hanya untuk mengatur pengelolaan HKm sehingga hutan dapat menjadi lestari.

Aturan main atau awik-awik yang berkembang pada pembangunan perhutanan sosial di Pulau Lombok telah disepakati terutama berkaitan dengan kawasan Hutan Kemasyarakatan adalah berupa pemerintah, kebolehan dan larangan. Awik-awik yang berisi perintah seperti pengaturan komposisi tanaman, sedangkan yang berisi kebolehan adalah pengaturan jarak tanam dan mengisi lahan diantara tanaman kayu dan MPTS dengan tanaman pangan dan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan non kayu termasuk pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara itu, awik-awik yang berkaitan dengan larangan adalah dalam hal pengelihan hak terhadap lahan dan penebangan liar.

Hasil diskusi dengan ketua Forum HKm dan ketua Gapoktan HKm memberikan uraian bahwa awik-awik yang berisikan perintah dan kebolehan terutama yang berkaitan dengan pengaturan komposisi tanaman dan biaya serta benefit mengarah pada perubahan yang lebih menguntungkan anggota HKm. Namun sebaliknya memberikan dampak pada penurunan kualitas ekologi kawasan. Perubahan awik-awik tersebut mengarah pada penambahan komposisi tanaman MPTS dan pangan, namun mengurangi komposisi tanaman konservasi.

Awik-awik ini dalam realitanya belum berfungsi atau tidak dapat diimplementasikan. Hal ini ditunjukan oleh masih terjadinya penyerobotan lahan dan kelembagaan HKm tidak dapat memberikan sanksi atas prilaku oknum dan masyarakat. Kelembagaan HKm malah menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum terhadap awik-awik pada pihak pemerintah dan belum memberikan sanksi bersama.

Kemudian awik-awik yang berupa sanksi merupakan tindakan yang dapat dilakukan atas dasar pelanggaran terhadap awik-awik yang bersifat larangan. Meskipun telah tersusun awik-awik untuk mengatur pemanfaatan kawasan hutan di Pulau Lombok, namun awik-awik tersebut belum dapat diterapkan. Kelembagaan HKm belum memiliki kekuatan dan keberanian dalam implementasi awaik-awik tersebut. Masyarakat khawatir terjadinya konflik horizontal akan terjadi, bila awik-awik yang berupa sanksi diimplentasikan. Hal

ini disebabkan karena yang melakukan pelanggaran tersebut adalah masyarakat pada lingkungannya sendiri, sehingga bila diterapkan sanksi terhadap pelanggar kesepakatan tersebut akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan antar mereka sebagai anggota HKm atau perhutanan sosial. Oleh karena itu, fungsi kelembagaan dalam hal ini hanya sebagai informan apabila terjadi pelanggaran aturan oleh masyarakat. Informasi ini dilanjutkan kepada pihak instansi pemerintah dan keputusan sanksi sepenuhnya diserahkan kepada pihak pemerintah (penegak hukum).

Langkah ini ternyata masih memiliki kelemahan, karena pihak pemerintah juga belum mampu untuk untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar awik-awik yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara mendalam bahwa selama ini pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran awik-awik tidak pernah disentuh oleh hukum, meskipun informasi pelanggarn telah disampaikan kepada pihak desa dan pihak Dinas Kehutanan.

Dari kelembagaan HKm yang ada ternyata hanya kelembagaan HKm Sesaot yang memiliki mekanisme dalam penegakan awik-awik. Adapun mekanisme penegakan awik-awik tersebut sebagai berikut:

1) Teguran lisan sampai 2 kali, dengan rentang antar waktu teguran maksimal 1 bulan

2)

3) Jika teguran tertulis juga tidak diindahkan maka paling lama satu bulan setelah teguran lisan, pelanggar awiq-awiq ini harus dihadirkan dalam sidang awiq-awiq yang dihadiri oleh Pihak Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, Ketua-Ketua kelompok, Pemangku Awiq-Awiq serta Lang-Lang.

Jika teguran lisan tidak diindahkan maka dalam waktu paling lama 1 bulan setelah teguran kedua akan diberikan teguran tertulis.

4). Jika pelanggar adalah penggarap, maka sidang dapat memutuskan sanksi, dengan sanksi maksimal berupa pencabutan hak atas lahan garapan

Meskipun awik-awik kelompok sudah terbangun, namun lemah dalam penegakannya, sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan yang sudah terbangun. Mengingat bahwa awik-awik yang terbangun bersumber dari kesepakatan bukan dari penurunan pengetahuan lokal yang ada dan dibenturkan dengan masyarakat pengelola HKm yang memiliki kohesifitas yang lemah, maka masyarakat memiliki potensi untuk melanggar awik-awik

Kotak 9. Perubahan Awik-awik Melalui Pengaturan Benefit dan Komposisi Tanaman

1. Komposisi Tanaman.

Komposisi tanaman yang diinginkan oleh masyarakat adalah 70 % tanaman kayu hutan dan 30 % tanaman MPTS bila areal HKm berada pada kawasan hutan produksi, sedangkan sebaliknya 30 % tanaman kayu hutan dan 70 % tanaman MPTS pada kawasan hutan lindung. Kemudian komposisi tanaman tumpang sari ditentukan oleh petani pesanggem sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan wilayah setempat. 2. Pembagian Biaya dan Benefit

a. Biaya untuk bibit, baik tanaman kayu hutan dan tanaman MPTS disediakan oleh pihak pemerintah, sedangkan tanaman tumpangsari disediakan oleh petani pesanggem.

b. Biaya untuk penanaman tanaman kayu hutan dan MPTS pada areal HKm dan Hutan Rakyat (HR) disediakan oleh pihak pemerintah. Petani bekerja sebagai tenaga upahan yang memperoleh upah atas tenaga kerja yang dikorbankan. Sementara itu, untuk penanaman tanaman tumpang sari, seluruh biayanya ditanggung oleh petani. c. Biaya pemeliharaan, baik tanaman kayu hutan, tanaman MPTS dan

tanaman tumpangsari ditanggung oleh petani.

d. Benefit dari tanaman kayu dan MPTS pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan rakyat belum diatur. Namun dari realitanya hasil tanaman MPTS dan tumpangsari sepenuhnya merupakan hak dari petani pesanggem.

3. Awik-awik yang berkaitan dengan larangan adalah a. Penebangan liar

b. Pelantaran lahan,

c. Penggantirugian lahan HKm, d. Pegalihfungsian lahan hutan, e. Penyerobotan hutan,

f. Pembakaran hutan dan

g. Pencurian hasil hutan non kayu di lahan HKm.

Sumber. Diskusi dengan ketua FKHKm dan ketua Gapoktan dan dokumen kelompok HKm di Pulau Lombok

tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan ketegasan dan keberanian kelembagaan untuk menjalankan awik-awik tersebut secara tegas, terutama yang berkaitan dengan implementasi sanksi yang ada. Bila tidak tegas dalam menjalankan awik-awik tersebut, maka yang terjadi adalah pelanggaran berulang terhadap aturan main yang ada, sehingga tidak tercapai tujuan bersama kelompok. Sangat berbeda keadaannya bila awik-awik bersumber dari pengetahuan lokal yang ada dan bersifat diturunkan. Awik-awik yang berasal dari pengetahuan lokal umumnya memiliki nilai yang dipegang dan dipatuhi bersama. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap awik-awik tersebut, maka secara sosial pelaku pelangaran awik-awik tersebut dihukum langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam hal penegakan awik-awik tidak terjadi perbuatan saling tuding-menuding antar individu dalam masyarakat pesanggem. Dengan adanya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat, seperti dikeluarkannya pelaku pelanggaran dari tempat domisilinya.

Dari hasil wawancara mendalam ditemukan pengetahuan lokal yang dapat dimasukkan sebagai dasar penyusunan awik-awik. Pengetahuan lokal tersebut adalah Besiru yang merupakan pengetahuan lokal yaitu kelompok arisan kerja dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk menyatukan kelompok masyarakat menjadi kelompok besar. Besiru memiliki fungsi sebagai sarana untuk investasi sosial, pengerahan tenaga kerja, transfer pengeolahan teknis pengolahan lahan dan pemecahan masalah secara bersama.

Selain besiru terdapat pula pengetahuan lokal berkaitan dengan aturan main yang diimplementasikan pada sumberdaya hutan. Pengetahuan lokal tersebut berfungsi untuk melindungi kawasan hutan, namun belum dimanfatkan dalam implementasi aturan main dalam kelompok HKm. Pengetahuan lokal tersebut awalnya berkembang di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat berupa Sawen yaitu kelembagaan yang mengatur pengelolaan hutan, pertanian dan laut (Satria 2006). Pengelolaan sumberdaya hutan diketuai oleh seorang yang disebut dengan Mangku Alas dengan fungsi mengatur waktu observasi (menjango), membatasi areal (membangar) dan membuka areal hutan

Melihat kondisi tersebut dan untuk dapat mencapai pembangunan HKm menuju hutan lestari sangat diperlukan penegakan terhadap awik-awik yang telah terbangun. Namun bila memungkinkan diperlukan revitalisasi terhadap pengetahuan lokal yang ada dan dimasukkan sebagai awik-awik, mengingat bahwa pengetahuan lokal masih mengandung nilai-nilai yang dipatuhi secara bersama diantara anggota masyarakat.

6.4. Pola Pengelolaan dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan meliputi dua ruang kelola yaitu areal HKm (sistem tanam) dan masyarakat. Dalam pedoman penyelengaraan HKm tidak terumuskan secara jelas sistem tanam yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam kawasan hutan, namun yang terpenting adalah dalam kawasan tersebut dikembangkan berbagai kombinasi antara tanaman hutan, MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan tanaman pangan, sehingga dapat diperoleh hasil jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Namun dengan melihat bahwa jenis dan kombinasi dari jenis tanaman yang dikembangkan dan lokasi (hutan) sebagai tempat kegiatan usaha, maka banyak yang berpendapat bahwa pola pengelolaan HKm dalam hutan mengikuti pola agroforestri. Pernyatan ini didukung oleh pendapat dari Nurrochmat (2005) yang menyatakan bahwa meskipun Perhutanan Sosial (Social Forestry) berbeda dengan Agroforestry, namun Agroforestry merupakan salah satu bentuk terpenting dalam penerapan Social Forestry. Masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan lahan hutan dengan menanam berbagai kombinasi tanaman diantara lajur tanaman hutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya masyarakat harus memelihara tanaman kayu dan menjaga keamanan tanaman hutan.

Selain dalam perhutanan sosial, masyarakat mendapatkan hak pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan baik dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan yaitu melalui pengembangan aktivitas pertanian, peternakan dan industri serta melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Pemberdayaan masyarakat ini dimulai dengan penumbuhan kelembagaan kelompok dan kemudian dilakukan peningkatan kapasitas dalam masyarakat pesanggem melalui pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Melalui dua pendekatan tersebut diharapkan tercapainya tujuan dari perhutanan sosial yaitu hutan lestari dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Atau dengan ungkapan lainnya bahwa tujuan perhutanan sosial dicapai melalui integrasi aspek sosial, ekonomi dan ekologi menuju pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

6.4.1. SistemTanam Dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat pengelola kawasan HKm di Pulau Lombok mengusahakan

areal HKm melalui kombinasi tanaman pangan, tanaman MPTS dan tanaman kayu hutan. Sistem penanaman tersebut melalui pengintegrasian antara tanaman berumur pendek, menengah dan berumur panjang. Sistem tanam yang demikian dapat dikelompokkan dalam bentuk Agoforestri dengan tiga strata yaitu tanaman penutup tanah berupa tanaman pangan, dan jenjang kedua berupa tanaman MPTS dan tingkatan terakhir berupa tanaman kayu.

Bentuk agroforestri yang dikembangkan oleh pesanggem di Pulau Lombok tidak jauh berbeda dengan bentuk agroforestri yang berkembang di Pulau Lombok. Bentuk tersebut tumbuh dan berkembang dalam kawasan HKm bukan saja karena faktor dorongan dari pihak pemerintah (aturan kesepakatan bersama), namun lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pesanggem. Keadaan ini terbentuk karena pesanggem mengikuti pola-pola agroforestri disekitarnya.

Berdasarkan hasil kajian dokumen dan hasil ekplorasi pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta hutan rakyat, ditemukan berbagai bentuk agroforestri di Pulau Lombok. Pola agroforestri tersebut dapat dipilahkan berdasarkan tanaman dominan dan tujuan utama pengembangan usaha oleh

pesanggem. Bentuk agroforestri ini sesungguhnya merupakan agroforestri

campuran dari kombinasi tanaman pangan, MPTS dan kayu, kecuali agroforestri vanili yang dikembangkan di Desa Banok Kecamatan Pringgasela Kabupaten

Kotak 10. Pengertian, Ciri dan Bentuk Agroforestri di Pulau Lombok

Bjorn Lundgren memberikan definisi sebagai berikut; “Agroforestri adalah istilah kolektif untuk sistem dan teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan hewan (ternak) atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada”

Beberapa ciri penting agroforestri yang dikemukakan oleh Lundgren dan Raintree (1982) adalah:

1. Agroforestri biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih(tanaman dan hewan). Paling tidak satu di antaranya tumbuhan berkayu.

2. Siklus sistem agroforestri selalu lebih dari satu tahun.

3. Ada interaksi (ekonomi dan ekologi) antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu.

4. Selalu memiliki dua macam produk atau lebih (multi product),misalnya pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, obat-obatan.

5. Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa (service function),misalnya pelindung angin, penaung, penyubur tanah, peneduh sehingga dijadikan pusat berkumpulnya keluarga/masyarakat.

6. Untuk sistem pertanian masukan rendah di daerah tropis, agroforestri tergantung pada penggunaan dan manipulasi biomasa tanaman terutama dengan mengoptimalkan penggunaan sisa panen.

7. Sistem agroforestri yang paling sederhana secara biologis (struktur dan fungsi) maupun ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budidaya monokultur.

Kemudian bentuk-bentuk agroforestri yang ada di Pulau Lombok berupa Ladang Berpindah, Sistem Pemberaan dengan pohon dan semak, Tumpangsari, Hutan diatas daerah persawahan, Kebun Campuran, Integrasi Kayu Bangunan dalam Kebun, Rau sistem pertanian lahan kering menetap dengan dikelilingi oleh tanaman kayu-kayuan dan Ngerau yaitu sistem pertanian menetap di pinggir hutan dengan mengusahakan tanaman semusim. Petani menyisakan pohon penghasil buah, memangkas untuk meningkatkan kapasitas penangkapan air.

Lombok Timur merupakan model pengusahaan tanaman vanili dalam kawasan hutan lindung. Bentuk-bentuk agroforesri ini disajikan dalam tabel berikut ini.

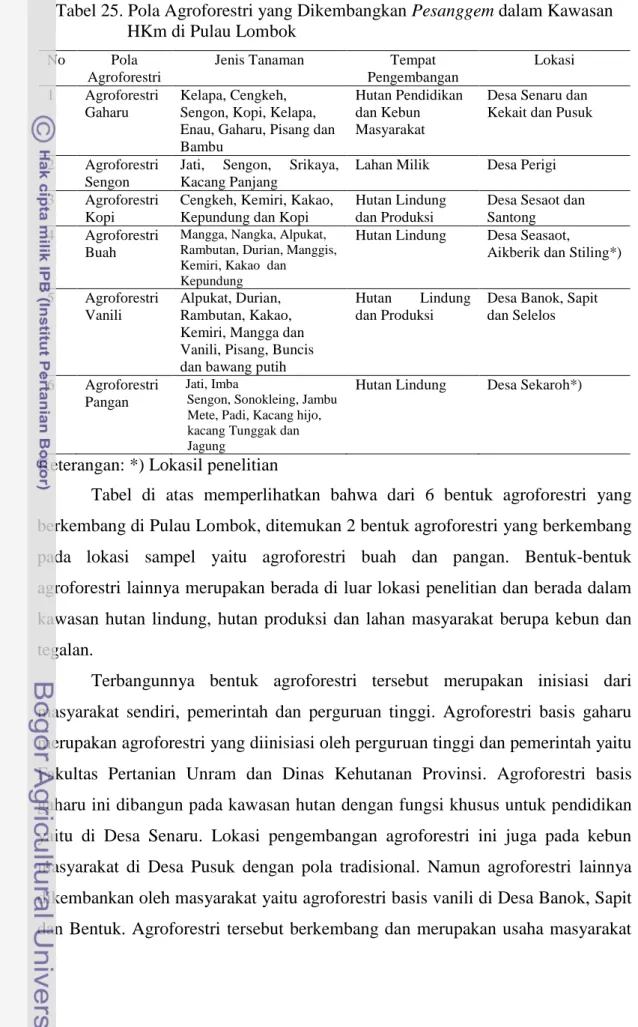

Tabel 25. Pola Agroforestri yang Dikembangkan Pesanggem dalam Kawasan HKm di Pulau Lombok

No Pola Agroforestri

Jenis Tanaman Tempat Pengembangan

Lokasi 1 Agroforestri

Gaharu

Kelapa, Cengkeh, Sengon, Kopi, Kelapa, Enau, Gaharu, Pisang dan Bambu

Hutan Pendidikan dan Kebun Masyarakat

Desa Senaru dan Kekait dan Pusuk

2 Agroforestri Sengon

Jati, Sengon, Srikaya, Kacang Panjang

Lahan Milik Desa Perigi 3 Agroforestri

Kopi

Cengkeh, Kemiri, Kakao, Kepundung dan Kopi

Hutan Lindung dan Produksi

Desa Sesaot dan Santong 4 Agroforestri

Buah

Mangga, Nangka, Alpukat, Rambutan, Durian, Manggis, Kemiri, Kakao dan Kepundung

Hutan Lindung Desa Seasaot,

Aikberik dan Stiling*)

5 Agroforestri Vanili

Alpukat, Durian, Rambutan, Kakao, Kemiri, Mangga dan Vanili, Pisang, Buncis dan bawang putih

Hutan Lindung dan Produksi

Desa Banok, Sapit dan Selelos

6 Agroforestri Pangan

Jati, Imba

Sengon, Sonokleing, Jambu Mete, Padi, Kacang hijo, kacang Tunggak dan Jagung

Hutan Lindung Desa Sekaroh*)

Keterangan: *) Lokasil penelitian

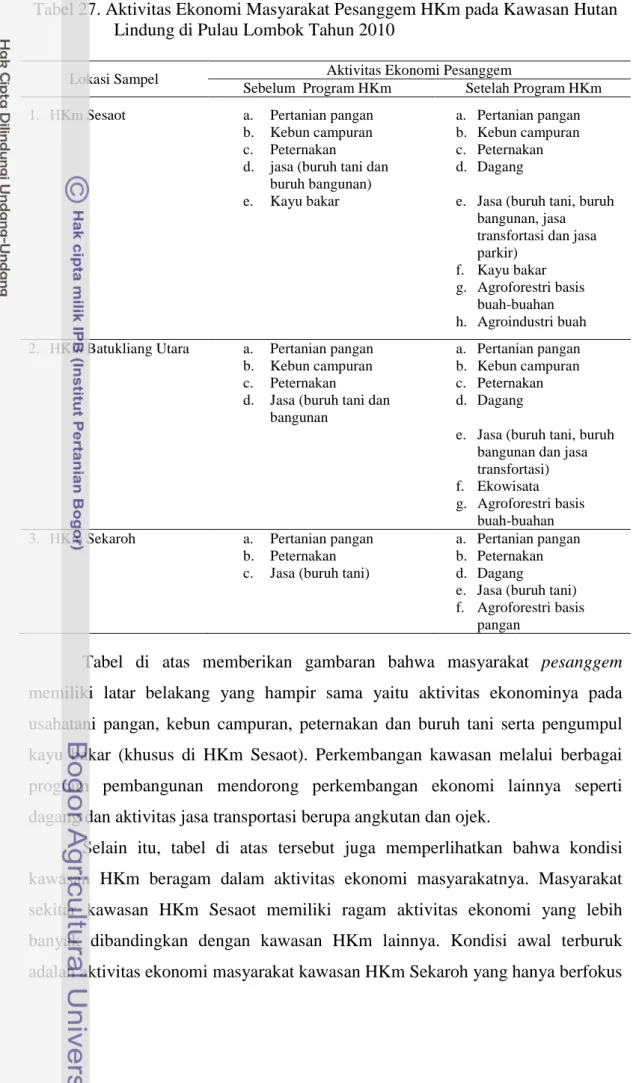

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 6 bentuk agroforestri yang berkembang di Pulau Lombok, ditemukan 2 bentuk agroforestri yang berkembang pada lokasi sampel yaitu agroforestri buah dan pangan. Bentuk-bentuk agroforestri lainnya merupakan berada di luar lokasi penelitian dan berada dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi dan lahan masyarakat berupa kebun dan tegalan.

Terbangunnya bentuk agroforestri tersebut merupakan inisiasi dari masyarakat sendiri, pemerintah dan perguruan tinggi. Agroforestri basis gaharu merupakan agroforestri yang diinisiasi oleh perguruan tinggi dan pemerintah yaitu Fakultas Pertanian Unram dan Dinas Kehutanan Provinsi. Agroforestri basis gaharu ini dibangun pada kawasan hutan dengan fungsi khusus untuk pendidikan yaitu di Desa Senaru. Lokasi pengembangan agroforestri ini juga pada kebun masyarakat di Desa Pusuk dengan pola tradisional. Namun agroforestri lainnya dikembankan oleh masyarakat yaitu agroforestri basis vanili di Desa Banok, Sapit dan Bentuk. Agroforestri tersebut berkembang dan merupakan usaha masyarakat

dan terdapat juga campur tangan pihak swasta yaitu agroforestri vanili di Desa Sapit (kawasan hutan lindung). Agroforestri basis sengon merupakan agroforestri yang dikembangkan oleh pemerintah pada lahan masyarakat di Desa Perigi. Agroforestri basis kopi dikembangkan oleh masyarakat pada kawasan penyangga dan hutan produksi dan masih merupakan kawasan HKm. Kemudian agroforestri berbasis buah dan pangan merupakan bentuk agroforestri yang dikembangkan dominan oleh masyarakat meskipun mendapat kontrol dari pemerintah, mengingat bahwa lokasi pengembangannya merupakan kawasan hutan lindung dan merupakan kawasan pembangunan HKm.

Khususnya bentuk agroforestri basis buah dan pangan yang dikembangkan melalui program pembangunan HKm, dominan merupakan inisiasi masyarakat. Masyarakat dominan mengembangkan buah dan pangan memiliki tujuan untuk segera memperoleh manfaat ekonomi dari dalam kawasan HKm. Lemahnya motivasi untuk mengembangkan tanaman kayu dikarenakan bahwa masyarakat tidak akan dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari tanaman kayu-kayuan. Oleh karena itu, terdapatnya tanaman kayu-kayuan dan MPTS merupakan bantuan dari pihak pemerintah dan sebaliknya pengembangan tanaman buah dan pangan merupakan usaha mandiri dari masyarakat atau pesanggem. Masyarakat menyadari bahwa pemungutan dan pemanenan tanaman kayu tidak diperbolehkan untuk HKm pada kawasan hutan lindung.

Pola agroforestri yang berbasis buah dan pangan tersebut memiliki tiga strata yaitu tanaman pangan dan empon-empon merupakan strata paling bawah, kemudian tanaman buah/MPTS merupakan tanaman strata tengah dan tanaman kayu-kayuan merupakan tanaman strata paling atas. Kombinasi jenis tanaman tersebut beragam antar bentuk agroforestri dan lokasi HKm. Keragaman tersebut ditentukan juga oleh kondisi biofisik kawasan. Ragam dan jenis tanaman dalam kawasan HKm seperti Sesaot, Aikberik, Stiling, Lantan dan Karang Sidemen memiliki keragaman yang hampir sama, sedangkan pada kawasan HKm Sekaroh dominan tanaman pangan seperti padi, jagung dan kacang hijo serta kacang panjang. Khususnya pada HKm Sekaroh, kondisi alamnya masih relatif terbuka, sehingga masih dapat dikembangkan tanaman pangan seperti padi-padian dan kacang-kacang, sementara itu dalam kawasan HKm di Sesaot dan Batukliang

Utara sudah tidak dapat lagi dikembangkan tanaman pangan meskipun pada awalnya dulu dikembangkan jenis tanaman pangan tersebut.

Pola pengembangan agroforestri yang demikian tersebut memberikan dampak terhadap kondisi ekologi kawasan HKm di Pulau Lombok. Kondisi ekologi kawasan Hutan Kemasyarakat khususnya pada kawasan hutan lindung di Pulau Lombok ditumbuhi oleh tiga kelompok tanaman yang tanaman kayu-kayuan, tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Crop Species) dan tanaman pangan. Komposisi tanaman yang ada dalam kawasan HKm sebagian besar ditumbuhi oleh tanaman MPTS dan tanaman pangan. Keberadaan tanaman dalam kawasan tersebut berasar dari tiga sumber yaitu tanaman kayu semula, tanaman yang berasal dari program HKm dan tanaman yang bersumber dari usaha masyarakat sendiri.

Harapan komposisi tanaman kayu-kayuan yang berfungsi sebagai tanaman konservasi mencapai 30% (sesuai dengan kesepakatan) tidak terpenuhi. Masyarakat memiliki kecenderungan mengusahakan tanaman MPTS berupa buah-buahan dan tanaman pangan yang memberikan nilai ekonomi tinggi dalam jangka

Kotak 11. Masyarakat Pesanggem Lebih Berpikir Ekomomi Jangka Pendek

Wawancara mendalam dengan pesanggem memberikan gambaran bahwa luasn lahan HKm yang dikelola ini relatif sempit yaitu kurang dari 0,5 hektar. Hasil dari lahan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sementara kami harus tetap hidup. Oleh karena itu, cukup rasional kami dominan mengembangan tanaman pangan dan buah-buahan serta pangan dengan tujuan untuk kehidupan kami sehari-hari. Bila kami mengembangkan dominan tanaman kayu, maka tanaman pangan kami tidak dapat tumbuh. Cara kami untuk memberikan ruang tumbuh tanaman pangan terutama pisang adalah melalui penjarangan pepohonan atau kayu-kayuan dalam kawasan HKm.

Kami sadar bahwa tanaman pepohonan penting untuk keberadaan air, namun apakah penggantinya tidak cukup dengan tanaman buah? Bila tidak, maka tanaman kayu jenis apa yang kami kembangkan sehingga kami dapat manfaat ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Kami belum mampu untuk berpikir yang sejauh itu dan kami masih bergelut dengan permasalahan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sumber. Dirangkum dari hasil wawancara mendalam dengan pesanggem HKm.

pendek. Masyarakat memiliki pandangan kurang baik terhadap tanaman kayu-kayuan yang akan ditanam karena tidak memiliki harapan ekonomi. Berdasarkan kesepakatan yang ada bahwa tanaman kayu-kayuan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Masyarakat hanya dapat mengambil manfaat berupa jasa lingkungan dan hasil bukan kayu dari kawasan tersebut.

Hasil observasi dan survei memberikan gambaran bahwa jenis tanaman yang tumbuh dalam kawasan HKm menunjukkan perbedaan jenis dan komposisi pada setiap lokasi. Untuk tanaman kayu-kayuan memiliki perbedaan antar lokasi, demikian juga untuk tanaman MPTS hampir memiliki kesamaan jenis kecuali pada HKm di Sekaroh Kabupaten Lombok Timur dengan Tanaman MPTS adalah jambu mete dengan persentase tumbuh cukup rendah.

Demikian juga dengan komposisi antara tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS yang memberikan perbedaan antar lokasi. Perbedaan ini sangat tergantung pada kondisi alam pada masing-masing lokasi dan motivasi pesanggem untuk mangisi kawasannya dengan berbagai jenis tanaman. Hasil penelitian menemukan bahwa komposisi tanaman kayu dan MPTS pada lokasi HKm Sesaot adalah 25,02 % : 74,98 %, sedangkan pada HKm Batukliang Utara 12,17 % : 87,83 % dan pada HKm Sekaroh adalah 37,48 % : 62,52 %. Kondisi tersebut membuktikan motivasi penanaman kayu lebih rendah daripada penanaman tanaman MPTS dan pangan, kecuali di Kabupaten Lombok Timur yaitu komposisi tanaman kayu melewati kesepakatan yang ada, namun kepadatannya tidak sesuai dengan ketetapan yang ada. Persentase tumbuh tanaman kayu dan MPTS dari jumlah tanaman yang seharusnya pada setiap lokasi HKm juga memberikan gambaran yang berbeda. Jenis dan persentase tumbuh tanaman pada kawasan HKm disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 26. Komposisi Jenis dan Realisasi Tumbuh Tanaman pada Lokasi Sampel HKm pada Hutan Lindung di Pulau Lombok

No Lokasi HKm Jenis Tanaman

Target Tanaman/ luas lahan garapan (pohon) Realisasi Tanaman (%)

Pangan Kayu MPTS Kayu MPTS Kayu MPTS

1. a. HKm Sesaot Kab. Lombok Barat b. Rata-rata luas lahan 0,53 ha Pisang, Pepaya ,Ubi kayu, Talas dan Empon -empon Randu, Rajumas, Bajur dan Dadap Mangga, Nangka, Alpukat, Rambutan, Durian, Manggis, Kemiri, Kakao dan Kepundung 63 148 50,69 71,80 2. a. HKm Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah b. Rata-rata luas lahan 0,53 ha Pisang, Pepaya , Sing-kong, Temul awak, Jahe, Empon empon Mahoni, Sengon dan Albizia, Alpukat, Rambutan , Mente, Mangga, Nangka, Jeruk Durian dan Vanili 64 148 33,91 184,73 3. a. HKm Sekaroh Kab. Lombok Timur b. Rata-rata Luas 2 ha Padi dan Jagung Jati, Imba Sengon dan Sono-kleing Jambu Mete 240 560 17,22 17,03 4 a. HKm Pulau Lombok b. Rata-rata luas : 0,073 ha 87 203 42,30 187,89 5 a. HKm Pulau Lombok b. Rata Luas Lahan : 0,73

ha

Kayu dan MPTS 290

Kayu dan MPTS 143,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa komposisi tanaman pangan dan MPTS yang tumbuh pada masing-masing kawasan HKm di Pulau Lombok adalah hampir sama, kecuali HKm di Kabupaten Lombok Timur adalah tanaman jagung dan padi, sedangkan tanaman MPTS nya adalah jambu mete. Kontrasnya jenis tanaman pangan dan MPTS pada kawasan HKm di Kabupaten Lombok Timur dikarenakan oleh kondisi kawasan HKm tersebut masih terbuka, sehingga masih dikembangkan tanaman pangan secara intensif dan tanaman jambu mete yang membutuhkan pencahayaan yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa setiap areal lahan HKm dapat ditumbuhi 400 tanaman kayu dan MPTS. Berdasarkan kesepakatan yang ada bahwa perbandingan jumlah tanaman kayu dan MPTS yang boleh tumbuh pada kawasan hutan lindung adalah 30 % untuk tanaman kayu dan 70 % untuk tanaman MPTS. Diantara tanaman kayu dan MPTS dapat dikembangkan tanaman pangan dengan sistem tumpang sari.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan jumlah keharusan tumbuh untuk tanaman MPTS dan kayu pada kawasan HKm disetiap kabupaten. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan rata-rata luas lahan yang dikelola oleh masing-masing pesanggem pada setiap lokasi HKm pada masing-masing kabupaten. Rata-rata luas pengelolaan terluas untuk masing-masing pesanggem terdapat di Kabupaten Lombok Timur yaitu 2 hektar, sementara untuk Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah masing-masing seluas 52,75 are dan 53,01 are. Namun secara keseluruhan rata-rata luas pengelolaan kawasan HKm untuk masing-masing pesanggem di Pulau Lombok adalah 72,49 are.

Dalam hal penumbuhan tanaman MPTS dan kayu terlihat bahwa terjadi ketimpangan antara kedua jenis tanaman tersebut. Tanaman pengisi areal HKm sebagian besar tanaman MPTS dan pangan daripada tanaman kayu sebagai tanaman konservasi. Persentase tanaman kayu yang tumbuh jauh lebih sedikit daripada tanaman MPTS, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola HKm masih melanggar kesepakatan yang ada (30% untuk tanaman kayu dan 70% untuk tanaman MPTS). Keadaan ini terlihat bahwa pada luasan HKm rata-rata 72,49 are seharusnnya ditanam 87 pohon tanaman kayu dan 203 tanaman MPTS, namun sebagian besar ditumbuhkan tanaman MPTS (187,89%) dan sebagian kecil saja yang ditanam kayu-kayuan (43,30%).

Demikian juga keadaannya pada lokasi HKm disetiap kabupaten di Pulau Lombok. Pada setiap lokasi HKm terlihat bahwa penanaman tanaman kayu dari yang seharusnya belum tercapai yaitu kurang dari 60%. Capaian paling rendah adalah pada lokasi HKm di kawasan hutan lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur dengan pencapaian hanya 17,22%, kemudian 33,91% di Kabupaten Lombok Timur dan 50,69% di Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Berbeda keadaannya dengan jumlah tanaman MPTS yang tumbuh dalam areal HKm yaitu

capaian tumbuhnya lebih tinggi daripada tanaman kayu dan bahkan telah melampaui batas atau ketentuan yang telah disepakati. Pada lokasi HKm di Batukliang Utara, capaian tumbuh tanaman MPTS telah melanggar ketentuan yaitu mencapai 184,73%, sementara pada lokasi HKm Sesaot hanya 71,80% (belum melanggar batas yang ada) dan di Sekaroh hanya 17,03 persen. Ironisnya, meskipun areal tumbuh belum ditumbuhi tanaman kayu dan MPTS secara optimum, namun kekosongan areal tersebut ditanami atau dipenuhi oleh tanaman pangan, seperti pisang, ubikayu, pepaya, kakao dan sebagianya. Khususnya untuk lokasi HKm di Kabupaten Lombok Timur dikembangkan tanaman pangan padi dan jagung karena masih terbuka.

Rendahnya capaian tumbuh tanaman kayu dan berkembang tanaman MPTS dan pangan dikarenakan oleh rendahnya harapan masyarakat pada tanaman kayu yang ada dan menggantungkan sumber pendapatan pada tanaman MPTS dan tanaman pangan. Dari ketentuan yang ada bahwa tanaman kayu pada HKm hutan lindung tidak boleh dipanen, sehingga pesanggem memperbanyak tanaman MPTS dan tanaman pangan yang dapat memberikan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harapan masyarakat adalah pemerintah dapat menyediakan tanaman kayu yang dapat dipanen dan memberikan hasil.

6.4.2. Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Hutan Kemasyarakatan

Pemberdayaan (empowerment) menurut Rapport (1984) adalah cara meningkatkan kemampuan masyarakat (community) dan kelembagaan (organisasi) sehingga mampu menguasai atau berkuasa untuk menentukan arah kehidupannya. Kemudian lebih tegas lagi Haeruman dan Eriyatno (2001) bahwa pemberdayaan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mengatur hidupnya. Ini berarti juga penciptaan suatu iklim yang kondusif agar masyarakat dapat mendayagunakan sumberdaya yang tersedia dan potensi masyarakat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut Chambers (1987) menguraikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mencakup 4 (empat) aspek, yakni: people centered, participatory, empowering,

Pengembangan ekonomi pada desa disekitar Taman Nasional Gunung Rinjani telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sukardi et al. (2009) telah menemukan program pemberdayaan tersebut meliputi kegiatan dibidang peternakan (budidaya lebah madu, penggaduhan sapi dan kambing), bidang jasa lingkungan (tracking dan outbond) dan pengembangan agroindustri berbasis komoditas lokal. Hasil kegiatan pemberdayaan tersebut membangun interaksi masyarakat dalam kawasan hutan, namun juga menurunkan interaksi lainnya seperti pengambilan kayu bakar sebagai sumber pendapatan dan sebagai bahan bakar. Dengan demikian, maka dampak pemberdayaan tersebut selain memberikan dampak ekonomi juga dapat menjaga kelestarian.

Kemudian hasil penelitian pada kawasan Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok menemukan bahwa program pemberdayaaan yang dikembangkan pemerintah meliputi pengembangan kapasitas kelompok HKm dan kegiatan ekonomi di luar kawasan hutan. Pemberdayaan kelompok pesanggem dilakukan oleh LSM melalui pendampingan selama setahun. Pemberdayaan tersebut lebih ditekankan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas kelompok. Pembangunan kapasitas mendorong lahirnya kelompok usaha kehutanan dan koperasi. LSM yang mendampingi masyarakat pesanggem adalah Konsepsi untuk Hutan Sesaot, Transform untuk kawasan hutan Batukliang Utara dan Yayasan Kusuma Rinjani untuk kawasan hutan Sekaroh.

Terbatasnya waktu pendampingan yang dilakukan oleh LSM pendamping, mengingat bahwa program pembangunan bersifat proyek yang penganggarannya hanya dalam waktu satu tahun. Sementara itu, hanya LSM Konsepsi yang terus mendampingi masyarakat pesanggem HKm Sesaot. Kegiatan pendampingan tersebut dapat diperpanjang karena adanya kegiatan lain dengan lokasi yang sama. Oleh karena itu bagi masyarakat Sesaot bahwa mereka sangat dekat sekali dengan LSM tersebut. Kemudian LSM pendamping untuk HKm di Batuliang Utara da Sekaroh adalah Transform dan Yayasan Kusuma Rinjani (YKR). Kedua LSM ini mendampingi kelompok HKm hanya dalam waktu satu tahun (sesuai dengan umur proyek)