OPTIMALISASI PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR

UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA TAMBAK

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SINJAI,

SULAWESI SELATAN

ASBAR

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2007

OPTIMALISASI PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR

UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA TAMBAK

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SINJAI,

SULAWESI SELATAN

ASBAR

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2007

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, September, 2007

A s b a r NIM C226010131

RINGKASAN

ASBAR. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh DEDI SOEDHARMA sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan SUGENG BUDIHARSONO, KADARWAN SOEWARDI, serta DIETRIECH G. BENGEN sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

Kawasan pesisir Kabupaten Sinjai memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial, salah satunya adalah untuk budidaya tambak. Permasalahan utama dalam pengembangan budidaya tambak adalah tingginya (loading) nutrien dan bahan organik dari budidaya tambak yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan alokasi pemanfaatan lahan yang optimal untuk budidaya tambak berbasis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik biofisik, kesesuaian peruntukan lahan, kapasitas asimilasi, daya dukung lingkungan dan lahan yang optimal untuk pengembangan budidaya tambak.

Metode survei digunakan untuk menilai karakteristik biofisik lingkungan sebagai dasar penentuan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan. Analisis kesesuaian peruntukan lahan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS), analisis daya dukung lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan mengunakan program tujuan ganda (LGP).

Hasil analisis diperoleh lahan yang sesuai untuk budidaya tambak seluas 1.308,95 ha dengan alokasi 417,22 ha untuk budidaya tradisional dan 891,73 ha untuk semi-intensif dan intensif; 310,90 ha sesuai untuk konservasi mangrove; dan 2.205 ha sesuai peruntukan lain. Volume air yang tersedia di pantai untuk tambak sekitar 68.934.266,17 m3 hr-1, dengan kemampuan asimilasi perairan sebesar 515.570,87 kg. Hasil analisis dengan daya dukung jika semua lahan dimanfaatkan untuk budidaya intensif seluas 245,51 ha. Jika semuanya diperuntukkan semi-intensif seluas 449,93 ha dan tradisional plus seluas 1.473,06 ha. Hasil analisis Skenario-1 (priotitas aspek ekologi), diperoleh alokasi pemanfaatan lahan untuk budidaya intensif seluas 117 ha, 350 ha untuk semi-intensif, 525 ha untuk tradisional plus, 155 untuk polikultur (bandeng dan rumput laut), dan 99,89 ha untuk silvofishery, serta 471,78 ha untuk konservasi mangrove. Hasil Skenario-2 (prioritas aspek sosial) diperoleh alokasi pemanfaatan lahan seluas 117 ha untuk intensif, 370 ha untuk semi-intensif, 426 ha untuk tradisional plus dan 255 ha untuk polikultur bandeng dan rumput laut, kemudian 451,81 ha untuk konservasi mangrove. Hasil Skenario-3 (prioritas aspek ekonomi), mengalokasikan pemanfaatan lahan untuk budidaya intensif seluas 117 ha, 449,92 ha untuk semi-intensif, 426 ha untuk tradisional plus, 255,15 ha untuk polikultur bandeng dan rumput laut, dan 371,92 untuk konservasi mangrove.

Kata Kunci : Optimalisasi, pemanfaatan lahan, budidaya tambak, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan

ABSTRACT

ASBAR. Optimalization of Coastal Area Utilization for Sustainable Brackish water ponds in Sinjai Regency, South Sulawesi. Under supervision of DEDI SOEDHARMA, SUGENG BUDIHARSONO, KADARWAN SOEWARDI, and DIETRIECH G. BENGEN.

The coastal area of Sinjai Regency has potential natural resources, one of them is brackish water pond cultures. The problems in the development of them are loading of organic substance and nutrients, they influence environmental carrying capacity. These matters can be overcome by building model of optimal land use for brackish water ponds based on land suitability and carrying capacity. The aims of this research are to study the characteristic of biophysics, land suitability, assimilation capacities, carrying capacity and optimalization of land for the development of fishpond cultures.

The survey methods used to assess characteristics of environmental biophysics which are used for determination of land suitability and carrying capacity. The analyses are land suitability, carrying capacity analysis, and optimalization of land utilization. Land suitability analysis uses GIS and optimalization of land utilization employs linear goal programming (LGP).

Results of land suitability show that only 1,308.95 hectares are suitable for brackish water ponds, with allocation of 417.22 hectares for traditional culture and 891.73 hectares for semi-intensive and intensive cultures, and 310.90 hectares for the mangrove conservation, and the rest is 2,205.00 hectares. The water volume in coast to brackish water fishponds about 68,934,266.17 m3 hr-1, with assimilate capacity about 515,570.87 kgs. According to carrying capacity analysis, the areas allocated for intensive, semi-intensive and traditional cultures consecutively as follows 245.51 hectares, 449.93 hectares, and 1,473.06 hectares.

The result of scenario 1 (ecological priority) is the allocation of land utilization for intensive shrimp culture 117 hectares, 350 hectares for the semi-intensive, 525 hectares for traditional shrimp, 155 for the poly-culture of (milkfish and sea grass), and 99.89 hectares for silvofishery, and also 471.78 hectares for the conservation of mangrove. The result of scenario 2 (social priority) is the allocation of land optimal utilization for intensive shrimp culture 117 hectares, 370 hectares for the semi-intensive of, 426 hectares to traditional plus and 255 hectares for the poly-culture of milkfish and sea grass; then 451.81 hectares for the conservation of mangrove. The result of scenario 3 (economical priority) is the allocation of land optimal utilization for intensive shrimp culture 117 hectares, 449.92 hectares for the semi-intensive of, 426 hectares to traditional plus, 255.15 hectares for the poly-culture of milkfish and sea grass, and 371.92 hectares for the conservation of mangrove

Key Word: Optimalization, spatial utilization, brackish water ponds culture, carrying capacity and sustainability

© Hak cipta milik IPB, tahun 2007 Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada Ujian Tertutup : Dr. Ir. Eddy Supriono Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil

Penguji pada Ujian Tertutup : Dr. Ir. Bambang Widigdo, M.Sc Dr. Ir. Ketut Sugama, M.Sc

Judul Disertasi : Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk

Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Nama : Asbar

NRP : C 226010131

Program Studi : Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL)

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA Dr. Ir. Kadarwan Soewardi Ketua Anggota

Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA Dr. Ir. Sugeng Budiharsono Anggota Anggota

Diketahui,

Ketua Departemen Dekan

Manajemen Sumberdaya Perairan Sekolah Pascasrjana

Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc Prof.Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Buntu Lamba, Enrekang Sulawesi Selatan pada tahun 1964 sebagai anak keempat dari pasangan Maraguni dan Hj. Sia. Pendidikan sarjana (S1) ditempuh pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 1989. Pada tahun 1991, Penulis diterima sebagai mahasiswa pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Program Studi Ilmu Perairan (AIR), dan menamatkannya pada tahun 1994. Pada tahun 2001, penulis mendapat kesempatan melanjutkan program doktor (S3) pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL), Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, sejak tahun 1989 – sekarang. Mata kuliah yang diasuh antara lain : Dinamika Populasi Ikan, Manajemen Sumberdaya Perikanan, dan Manajemen Penangkapan Ikan.

Pada tahun 1996, penulis menikah dengan Hj. Mutahharah Mas, SE dan telah dikaruniai 3 orang anak Muhammad Faturrahman, Nur Fadhillah, dan Muhammad Furqan.

Selama mengikuti S3 beberapa karya telah diterbitkan, diantaranya (1) Hubungan Antara Berbagai Aktivitas Masyarakat pesisir dan Pola Sebaran Komunitas Terumbu Karang di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan telah dipresentasikan pada Konperensi Nasional III 2002 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Bali dan diterbitkan pada Prosiding KONAS III 2002 PSPLI; (2) Valuasi Ekonomi dan Pengembangan Konservasi Mangrove di Kawasan Pesisir Kabupaten Berau Kalimantan Timur dipresentasikan pada Konperensi Nasional IV 2004 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Balikpapan-Kalimantan Timur dan diterbitkan pada Prosiding KONAS IV 2004 PSPLI.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rakhmat-Nya sehingga disertasi ini dapat kami selesaikan. Tema yang penulis kaji adalah ”Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”.

Perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang sampai saat ini masih rendah merupakan salah satu pemicu yang menginspirasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan sering kali hanya didasari atas pencapaian manfaat ekonomi serta tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekologi yang telah menjadi pendukung bagi keberlanjutan fungsi sumberdaya pesisir dan lautan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumberdaya yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungan pesisir dan lautan banyak dipraktekkan dan bahkan menjadi kecenderungan dalam setiap aktifitas pemanfaatannya. Akibatnya adalah, resultante dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan sering tidak memperhatikan kesesuaian peruntukan lahan dan melebihi kapasitas asimilasi dari lingkungan perairan dalam penerima beban pencemaran baik yang berasal dari kegiatan itu sendiri maupun dampak akibat kegiatan sektor lainnya.

Dalam penelitian ini tekah diupayakan untuk mengkaji optimalisasi pemanfaatan lahan pesisir melalui pengelolaan yang terpadu, agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi sekaligus menjaga sumberdaya agar tetap lestari. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara ketersediaan sumberdaya lahan dan kebutuhan manusia adalah menentukan jenis komoditi, teknologi dan besaran aktivitas manusia dengan daya dukung lingkungan untuk menampungnya. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi atau pembangunan di suatu kawasan harus didasarkan pada analisis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

Pengembangan budidaya tambak yang dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah keberlanjutan berdasarkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial, sebagai dasar penentuan alokasi pemanfaatan lahan budidaya tambak secara optimal yang

didasarkan pada : (1) kesesuaian peruntukan lahan; dan (2) daya dukung lingkungan, sebagai informasi ilmiah dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan, regulasi dan pemberian lisensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi Pembimbing yang diketuai oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA, dan Bapak Dr. Ir. Sugeng Budiharsono, Bapak Dr. Ir. Kadarwan Soewardi, dan Bapak Prof. Dr. Ir.Dietriech G. Bengen, DEA, masing-masing sebagai anggota komisi pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungannya sehingga disertasi ini dapat kami selesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dan Bapak Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan beserta staf atas bimbingan dan bantuannya selama penulis studi di IPB.

Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang telah memberikan kesempatan tugas belajar ke jenjang S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, atas kerjasama dan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) yang telah diberikan.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ibunda Hj. Sia dan Ayahanda Maraguni yang telah banyak berkorban mulai sejak penulis lahir telah mendidik, membimbing, membesarkan dan memberikan doa agar sukses dalam meraih cita-cita, dan juga kepada kanda Drs. Anshar, Pahri, Drs. Ashri, MM, dan adinda Andzir, serta seluruh keluarga atas dukungan moril, doa dan bantuannya selama penulis studi.

Ucapan terima kasih tak terhingga dan terhusus kepada istri tercinta Hj. Mutahharah Mas, SE dan anak-anakku tersayang Muhammad Fatur Rahman, Nur Fadhillah, dan Muhammad Furqan yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, pengertian, kesabaran, doa dan pengorbanannya, mulai dari awal studi sampai disertasi ini terselesaikan.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan perbaikannya akan sangat kami harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Bogor, September, 2007

xii

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

I

I

S

S

I

I

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

... i

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xviii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Pendekatan Masalah... 2

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 5

TINJAUAN PUSTAKA ... 6

Pembangunan Berkelanjutan... 6

Konsep Pengelolaan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan... 9

Beban Limbah Budidaya dan Dampaknya terhadap Lingkungan ... 10

Kelayakan Lahan Tambak... 13

Daya Dukung Lingkungan untuk Tambak... 13

Kemampuan Pengenceran Limbah di Perairan Pantai... 18

Konsep Konservasi... 20

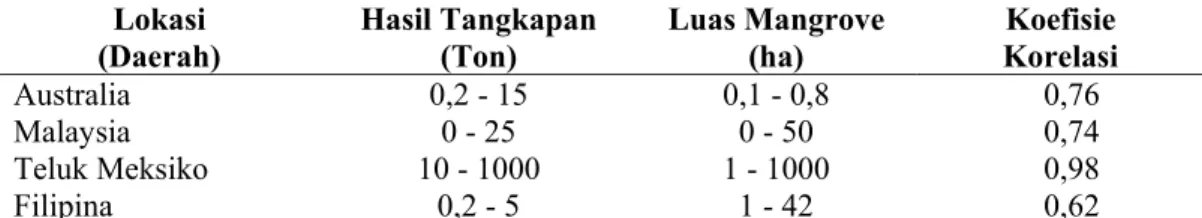

Fungsi dan Manfaat Ekosistem Hutan Mangrove... 21

KERANGKA PEMIKIRAN... 27

METODOLOGI PENELITIAN... 35

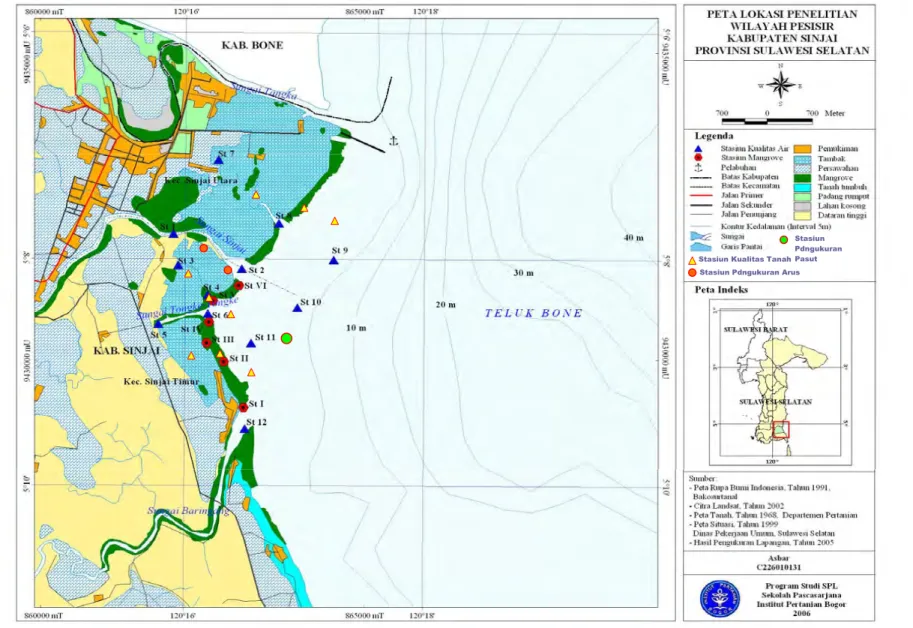

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 35

Bahan dan Alat... 35

Metode Penelitian ... .. 35

Analisis Data ... 40

xiii

Kesesuaian Kawasan Budidaya Tambak ... 43

Analisis Potensi Ekosistem Mangrove... 44

Korelasi Antara Stasiun Pengamatan dengan Kualitas Air... 46

Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Tambak ... 46

Estimasi Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove ... 47

Kapasitas Asimilasi Perairan Terhadap Limbah Tambak... 49

Kuantifikasi Limbah dari Kegiatan Pertambakan ... 52

Daya Dukung Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Budidaya Tambak... 53

Metode Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir... 54

HASIL DAN PEMBAHASAN... 59

Karakteristik Biofisik dan Kelayakan Bioteknis Kawasan Pesisir Sinjai untuk Pengembangan Budidaya Tambak... 59

Karakteristik Kawasan Pesisir Kabupaten Sinjai... 59

Karakteristik Biofisik Perairan Pantai... 63

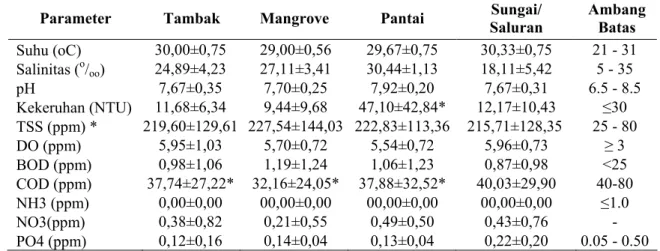

Parameter Kualitas Air... 64

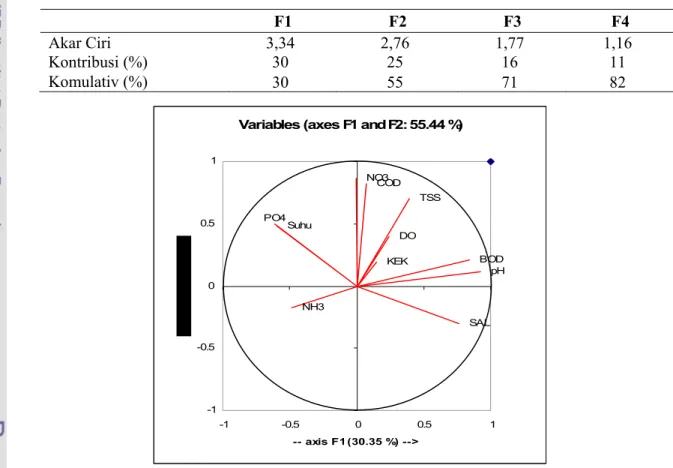

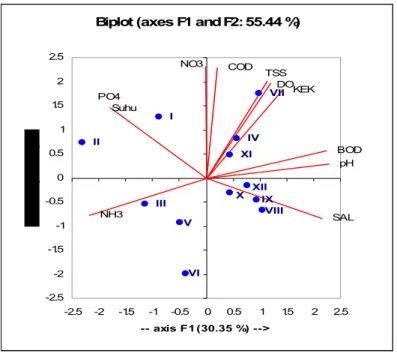

Korelasi antara Parameter Kualitas Air dengan Stasiun Pengamatan 67 Parameter Biologi Perairan ... 69

Produktivitas Primer ... 70

Parameter Kualitas Tanah ... 70

Potensi Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir... 73

Potensi Areal untuk Budidaya Tambak ... 73

Potensi Areal untuk Konservasi Mangrove... 78

Potensi Ekosistem Mangrove... 84

Produktivitas Ekosistem Mangrove ... 83

Kandungan Bahan Organik dan Unsur Hara... 85

Kerapatan dan Penutupan Hutan Mangrove ... 88

Kelayakan Usaha dan Valuasi Ekonomi Kawasan Pesisir... 86

Estimasi Nilai Ekonomi Hutan Mangrove untuk Konservasi... 91

Analisis Manfaat Hutan Mangrove ... 92

xiv

Estimasi Daya Dukung Lingkungan untuk Budidaya Tambak... 100

Daya Dukung Berdasarkan Volume Air Laut Penerima Limbah .. 100

Daya Dukung Perairan berdasarkan Ketersediaan Oksigen Terlarut... 101

Daya Dukung Perairan berdasarkan Kapasitas Asimilasi... 103

Kombinasi Teknologi Budidaya Tambak Berdasarkan Daya Dukung... 105

Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir... 107

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak dengan Aspek Ekologi Sebagai Prioritas Utama (P1) ... 113

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak dengan Aspek Sosial Sebagai Prioritas Utama (P1).. ... 115

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak dengan Aspek Ekonomi Sebagai Prioritas Utama (P1) ... .. 116

Model Pemanfaatan Lahan Budidaya Tambak Secara Optimal ... .. 118

PENGELOLAAN BERKELANJUTAN KAWASAN PESISIR BERBASIS KESESUAIAN LAHAN DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN... 121

KESIMPULAN DAN SARAN... 130

Kesimpulan ... 130

Saran... 131

DAFTAR PUSTAKA... 132

xv

Halaman

1. Beberapa kriteria sistem budidaya tambak udang ... 10 2. Penilaian daya dukung lahan untuk areal budidaya tambak... 17 3. Hubungan luas hutan mangrove dengan jumlah tangkapan udang …… 24 4. Perkiraan luas mangrove Rhizophora yang dibutuhkan untuk asimilasi

limbah N dan P untuk satu hektar tambak semi-intensif dan intensif ... 26 5. Konversi kebutuhan areal mangrove dengan luasan lahan budidaya

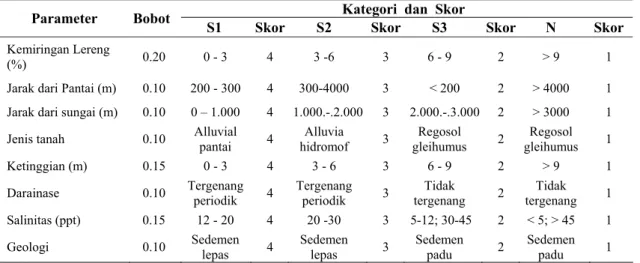

perikanan ... 26 6. Parameter biofisik yang diukur serta alat dan metode yang digunakan . 37 7. Parameter kualitas tanah dan metode analisis substrat tanah... 38 8. Matriks kesesuaian lahan untuk kawasan konservasi ... 42 9. Pembobotan dan pemberian skor parameter kesesuaian lahan untuk

kawasan konservasi ... 43 10. Matriks kesesuaian lahan untuk budidaya tambak ... 44 11. Pembobotan dan pemberian skor parameter kesesuaian lahan untuk

budidaya tambak... 44 12. Luas dan produksi budidaya tambak di Kabupaten Sinjai ... 63 13. Hasil pengukuran parameter kualitas air di lokasi tambak, mangrove

dan perairan pantai... 65 14. Hasil pengukuran kualitas air pada musim hujan, peralihan dan

kemarau ... 65 15. Matriks korelasi antara variabel kualitas air... 68 16. Akar ciri dan kontribusi komponen utama variabel kualitas air ... 68 17. Parameter kualitas tanah yang diamati selama penelitian di pesisir

Kabupaten Sinjai... 70 18. Rata-rata produksi serasah (ton kering ha-1 th-1)... 86 19. Persentase laju dekomposisi serasah mangrove... 86 20. Hasil analisis (P, K, C dan N) daun mangrove di kawasan pesisir

xvi 21. Produktivitas bahan organik dan unsur hara hutan mangrove di

kawasan pesisir Kabupaten Sinjai ... 87

22. Estimasi nilai ekonomi usaha budidaya tambak di lokasi studi... 89

23. Estimasi nilai ekonomi budidaya rumput laut di lokasi studi ... 89

24. Estimasi nilai ekonomi usaha penangkapan kepiting bakau ... 90

25. Sebaran nilai ekonomi penangkapan kelelawar di lokasi studi... 90

26. Nilai ekonomi ekosistem mangrove di Kabupaten Sinjai ... 91

27. Nilai manfaat langsung ekosistem mangrove per hektar ... 92

28. Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir Sinjai berdasarkan masing-masing manfaat ... 93

29. Hasil pengukuran kemiringan dasar pantai di lokasi studi... 95

30. Debit andalan Sungai Sinjai (m3 dt-1)... 96

31. Debit air sungai, volume air di pantai dan rata-rata volume air perbulan di pantai Kabupaten Sinjai... 97

32. Karakteristik perairan pantai Kabupaten Sinjai ... 98

33. Perhitungan luas tambak berdasarkan volume air di pantai dengan volume limbah ... 100

34. Daya dukung lingkungan untuk mendukung usaha budidaya intensif, semi-intensif dan tradisional plus ... 101

35. Kegiatan budidaya udang berdasarkan tingkat teknologi di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai ... 102

36. Daya dukung lingkungan berdasarkan kapasitas asimilasi limbah budidaya tambak... 102

37. Parameter dalam penentuan kapasitas asimilasi perairan pesisir ... 103

38. Konsentrasi N dan P di perairan pantai Sinjai pada kondisi daya dukung lingkungan... 104

39. Pendugaan kapasitas asimilasi perairan pesisir Kabupaten Sinjai... 104

40. Luas tambak dan produksi udang pada berbagai kombinasi dalam batas daya dukung produksi maksimum... 106

41. Luas lahan budidaya tambak, jumlah tenaga kerja dan kebutuhan air masing-masing teknologi... 107

42. Kebutuhan tenaga kerja (TK), produksi, harga dan kebutuhan air ... 107

43. Peubah pengambilan keputusan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak... 108

xvii ekologi sebagai P1, ekonomi P2 dan sosial P3... 119 45. Model optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak dengan aspek

ekonomi sebagai P1, sosial P2 dan ekologi P3... 119 46. Model optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak dengan aspek

sosial sebagai P1, ekonomi P2 dan ekologi P3... 119 47. Kondisi bioekologi dan lingkungan pesisir Sinjai bagi pengembangan

budidaya tambak berkelanjutan ... 122 48. Arahan peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Sinjai ... 128

xviii

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

G

G

A

A

M

M

B

B

A

A

R

R

Halaman

1. Bentuk pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan

kerangka transdisiplin (Munasinghe, 2002) ... 7

2. Bentuk segitiga pembangunan berkelanjutan (Charles, 2001)... 8

3. Penentuan volume perairan pantai untuk pengenceran limbah... 19

4. Kerangka pikir dalam penelitian ... ... 33

5. Kerangka analisis dalam penelitian... 34

6. Peta lokasi penelitian kawasan pesisir Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan... 36

7. Peta administrasi Kabupaten Sinjai ... 60

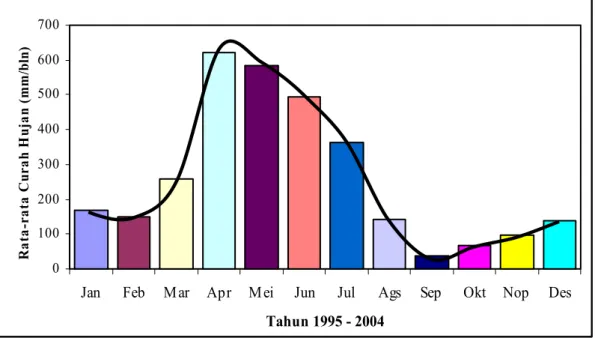

8. Rata-rata curah hujan bulanan tahun 1995 - 2004 di Kab. Sinjai ... 61

9. Kondisi klimatologi di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai, Tahun 1986-1998... 61

10. Penutupan lahan berdasarkan hasil klasifikasi Citra Landsat ... 62

11. Data produksi perikanan tangkap dan budidaya Kabupaten Sinjai Tahun 1994 – 2003... 63

12. Histogram parameter kualitas air di perairan pesisir Kabupaten Sinjai berdasarkan musim ... 66

13. Fluktuasi perubahan oksigen terlarut selama 26 jam pengamatan (17 – 18 Februari 2005) ... 66

14. Korelasi variabel fisik-kimia perairan pada sumbu faktorial utama (F1 dan F2) ... 68

15. Korelasi variabel fisik-kimia perairan dan stasiun pada sumbu faktorial utama (F1 dan F2)... 69

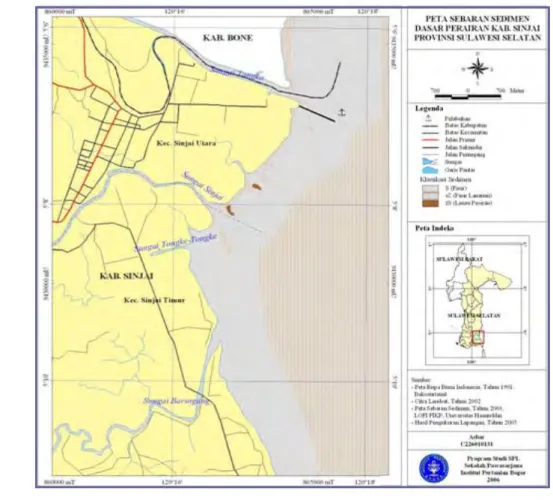

16. Peta sebaran dasar sedimen perairan pantai di Kabupaten Sinjai... 72

17. Kondisi tambak ideal untuk budidaya udang tradisional dengan sistem gravitasi ... 74

18. Kelayakan areal budidaya tambak Tradisional, Semi-intensif dan Intensif di Pesisir Kabupaten Sinjai... 74

19. Layer-layer yang digunakan untuk kesesuaian peruntukan lahan budidaya tambak di Pesisir Kabupaten Sinjai ... 77

xix

pesisir Kabupaten Sinjai ... 79

21. Layer-layer yang digunakan untuk penentuan kesesuaian lahan konservasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai ... 80

22. Peta kesesuaian lahan untuk konservasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 82

23. Peta komposit kesesuaian lahan di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai 83 24. Pola pemanfaatan kawasan konservasi mangrove di Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai... 84

25. Perubahan penutupan lahan mangrove berdasarkan Citra Landsat TM tahun 1989, 1999 dan 2002... 85

26. Grafik persentase serasah daun mangrove yang mengalami dekomposisi berdasarkan waktu (hari) ... 86

27. Volume air yang tersedia di pantai saat pasang ... 95

28. Debit air sungai Sinjai setiap bulan... 97

29. Volume air yang tersedia di pantai untuk budidaya tambak ... 97

30. Alokasi pemanfaatan lahan yang optimal untuk budidaya tambak dengan aspek ekologi sebagai prioritas utama... 113

31. Alokasi pemanfaatan lahan yang optimal untuk budidaya tambak dengan aspek sosial sebagai prioritas utama ... 116

32. Alokasi pemanfaatan lahan yang optimal untuk budidaya tambak dengan aspek ekonomi sebagai prioritas utama ... 117

33. Skenario alokasi pemanfaatan lahan budidaya tambak berdasarkan variabel optimalisasi ... 120

34. Integrasi pemanfaatan ekosistem mangrove dan budidaya tambak dengan sistem silvofishery ... 125

35. Alternatif peruntukan kawasan pesisir Kabupaten Sinjai untuk pengembangan ekonomi regional berbasis budidaya tambak ... 127

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Data klimatologi rata-rata bulanan dari tahun 1996 - 2005 ... 140 2. Data pengamatan pasang surut satu bulan (tgl 1 – 28 Februari)

perairan pantai Kabupaten Sinjai ... 140 3. Konstanta harmoni pasang surut dan tipe pasang surut di perairan

pantai Kabupaten Sinjai ... 141 4. Pengukuran kecepatan arus pasang surut di muara dan hulu sungai

Sinjai pada waktu spring tide dan neep tide... 142 5. Hasil analisis kualitas air di perairan pesisir Kabupaten Sinjai

(Agustus 2004 s/d Januari 2005)... 143 6. Fluktuasi harian suhu, salinitas, DO, pH, ORP, TDS di tambak

(17-18 Februari, 2005) ... 144 7. Kelimpahan phytoplankton (sel/l) pada musim kemarau,

September 2004 di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 145 8. Kelimpahan Phytolankton (sel/l) pada musim hujan, Januari 2005

di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 146 9. Kelimpahan Zooplankton (sel/l) pada musim kemarau, September

2004 di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 148 10. Kelimpahan Zooplankton (sel/l) pada musim Hujan, Januari 2005

di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 149 11. Parameter kualitas tanah di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai ... 150 12. Analisis permukaan tanah tambak pada kedalaman ( 0 - 20 cm)

di kawasan pesisir Kabupaten Sinjai... 151 13. Parameter kriteria kesesuaian lahan untuk budidaya tambak ... 153 14. Parameter kriteria kesesuaian lahan untuk konservasi mangrove. 154 15. Hasil analisis diameter batang, jumlah pohon, tinggi pohon, angka

bentuk, volume tegakan dan penutupan hutan mangrove ... 155 16. Analisis kelayakan usaha budidaya tambak udang dan bandeng. 156 17. Analisis kelayakan usaha budidaya rumput laut ... 156 18. Analisis kelayakan usaha penangkapan kepiting ... 157 19. Analisis kelayakan usaha budidaya kepiting per hektar ... 157

xxi 21. Analisis kelayakan usaha penangkapan benur per hektar... 157 22. Analisis kelayakan usaha penangkapan nener per hektar ... 158 23. Posis kedalaman perairan pesisir Sinjai tgl 12 Pebruari 2005 .... 158 24. Rata-rata curah hujan bulanan (mm) pada stasiun Baringin dan

Stasiun Panaikang ... 159 25. Proses perhitungan debit bulanan sungai Sinjai dari tahun

1995 – 2004... 160 26. Perhitungan neraca air dengan pola tanam budidaya udang pada

MT pertama dan udang MT kedua... 162 27. Perhitungan neraca dengan pola tanam budidaya udang pada MT

pertama dan bandeng pada MT kedua ... 163 28. Luas lahan tambak budidaya udang yang dapat dimanfaatkan

berdasarkan debit andalan bulanan sungai Sinjai... 164 29. Hasil analisis optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak dengan

aspek ekologi prioritas I, ekonomi II, dan sosial III ... 165 30. Hasil analisis sensitivitas optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya

tambak dengan aspek ekologi prioritas I, ekonomi II, dan sosial III.... 166 31. Hasil analisis optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak

dengan aspek sosial prioritas I, ekonomi II, dan ekologi III... 168 32. Hasil analisis sensitivitas optimalisasi pemanfaatan lahan

budidaya tambak dengan aspek sosial prioritas I, ekonomi II, dan ekologi III... ... 169 33. Hasil analisis optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak

dengan aspek ekonomi prioritas I, sosial II, dan ekologi III... 171 34. Hasil analisis sensitivitas optimalisasi pemanfaatan lahan

budidaya tambak dengan aspek ekonomi prioritas I, sosial II,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan pesisir Teluk Bone yang terajut oleh 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan membentang sepanjang kurang lebih 1.128 km garis pantai dengan luas sekitar 31.837 km2 (belum termasuk Selayar, Muna, Buton dan kota Bau-Bau), memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang melimpah, sebagai aset pembangunan wilayah ini yang sangat penting.

Besarnya potensi sumberdaya Teluk Bone kini mendapatkan momentumnya untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan wilayah pesisir, dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan peluang besar bagi kabupaten/kota dan provinsi di wilayah ini untuk mengelola pesisir dan laut dengan seluruh kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut diharapkan dapat menciptakan perubahan dan pertumbuhan yang bersifat mutlidimensional dan berkesinambungan

Permasalahan dalam pengelolaan pesisir Teluk Bone saat ini telah terjadi kerusakan lingkungan, akibat konversi lahan mangrove menjadi tambak. Dari aspek ekonomis dapat meningkatkan nilai ekspor perikanan, namun dari aspek ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Sebagai contoh kasus hutan mangrove di Kabupaten Wajo pada tahun 1989 seluas 16.205 ha, 15.119 ha telah dikonversi menjadi tambak. Akibatnya hanya dalam waktu 12 tahun terjadi abrasi pantai antara 400-1000 meter ke arah daratan (BAPEDAL WIL. III, 2000).

Abrasi pantai di pesisir Sinjai berawal dari rusaknya ekosistem terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya hampir seluruh tambak di sepanjang pantai Tongke-Tongke terkikis oleh ombak (Taiyeb, 2000). Upaya menyelamatkan lingkungan, maka pada tahun 1986 dimulai rehabilitasi mangrove dengan swadaya masyarakat. Dalam waktu 13 tahun berhasil ditanami mangrove seluas 786 ha. Dari aspek ekologi keberhasilan rehabilitasi mangrove telah mendukung pengembangan usaha budidaya tambah ± 1.033 ha di kawasan pesisir Sinjai, selain itu potensi sumberdaya perikanan di sekitar meningkat.

Berdasarkan fungsi ekologi, hutan mangrove di kawasan pesisir Sinjai, berperan untuk : (1) menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari abrasi, menjadi penyangga terhadap limbah, serta mempercepat pertumbuhan daratan; (2) penghasil detritus sebagai dasar rantai makanan dari berbagai jenis ikan, udang, kepiting, kerang, dll; (3) mengurangi intrusi air laut ke pemukiman penduduk.

Secara ekonomi saat ini mulai berkembang : (1) penangkapan bibit (nener dan benur), (2) penangkapan kepiting di alam, (3) kegiatan budidaya kepiting dengan sistem kurungan bambu dan sistem karamba, dan (4) budidaya ikan/udang dan kepiting dengan sistem empang parit dan komplangan (silvofishery).

Usaha budidaya intensif merupakan kegiatan ekonomi yang sangat produktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara, namun legitimasi keberlanjutan ditentukan oleh dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Budidaya udang intensif menghasilkan limbah organik terutama berasal dari sisa pakan, feses, dan bahan-bahan terlarut, yang terbuang ke perairan dan secara signifikan mempengaruhi kualitas lingkungan pesisir (Johnsen et al., 1993).

Pesatnya perkembangan budidaya tambak di pesisir Sinjai, jika tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana, maka suatu saat akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan budidaya. Untuk mencapai keseimbangan antara ketersediaan sumberdaya dan kebutuhan manusia, maka perlu menetapkan jenis dan besaran aktivitas manusia yang didasarkan pada kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan untuk menampungnya. Oleh karena itu, penelitian tentang ”Optimalisasi pemanfaatan kawasan pesisir untuk pengembangan budidaya tambak berkelanjutan” penting dilakukan sebagai dasar dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Pendekatan Masalah

Masalah utama dalam pengembangan budidaya udang di kawasan pesisir Sinjai adalah masukan akuainput dalam sistem budidaya intensif dan pengkayaan nutrien dalam pakan berdampak potensial pada kualitas air, akibat beban (loading) organik yang terutama berasal dari sisa pakan yang tidak termakan dan faeses. Dari

3

jumlah pakan yang diberikan, sekitar 30 % tertinggal sebagai sisa pakan yang tidak dikonsumsi dan 25-30% dari pakan yang dikonsumsi akan disekresikan (McDonald et. al., 1996). Untuk usaha budidaya udang intensif 15% dari pakan yang diberikan akan larut dalam air (tidak dikonsumsi) dan 20% dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk faeces (Primavera dan Apud, 1994).

Teknologi budidaya udang intensif dengan padat penebaran 210.000 ekor/ha dengan luas tambak 5.000 m2, total pakan 3,6 ton menghasilkan limbah (TSS) sebesar 1.230 kg selama 120 hari (Soewardi, 2002). Boyd (1999) menyebutkan bahwa retensi nitrogen antara 25-35% dan phosphor antara 15-25% yang tertinggal di dalam jaringan udang. Untuk memproduksi 1 (satu) ton udang, sekitar 12,6 - 21,0 kg nitrogen dan 1,8 - 3,6 kg phosphorous hilang ke dalam lingkungan perairan.

Komponen utama yang menentukan beban N dan P dalam sistem budidaya udang bersumber dari pakan, penggantian air, pemupukan dan benur (bibit). Limbah yang bersumber dari pakan sekitar 6 % N dan 1,3 % P, pada sistem budidaya semi-intensif dengan jumlah pakan 3.000 kg ha-1 MT-1 menghasilkan N sekitar 162 kg ha-1 MT-1 dan 35,1 kg ha-1 MT-1 (Subandar, 2000).

Jumlah pakan yang tidak dikonsumsi dan hasil ekskresi umumnya dicirikan oleh adanya peningkatan Total Suspended Solid (TSS), BOD, dan COD, dan kandungan N dan P. Akan tetapi secara potensial penyebaran dampak buangan limbah yang kaya nutrien dan bahan organik dapat mempengaruhi kualitas perairan pesisir seperti : peningkatkan sedimentasi dan siltasi, hypoxia, hypernutrifikasi, perubahan produktivitas dan struktur komunitas bentik (Barg, 1992).

Kesesuaian lahan budidaya tambak udang dicirikan oleh karakteristik biofisik lingkungan perairan (volume air yang tersedia di pantai, tipe pantai, pasang surut, arus, debit air tawar, fisika-kimia-biologi perairan, fisika-kimia tanah, iklim), ketersediaan benih dan pakan baik kualitas maupun kuantitas, manajemen budidaya, serta sarana dan prasarana produksi.

Alokasi pemanfaatan lahan budidaya tambak yang tidak terkendali akan memicu penurunan kualitas lingkungan perairan dan berdampak pada proses biologis dalam sistem produksi perikanan budidaya tambak, serta dampak ekologi yang lebih

luas. Aspek sosial ekonomi merupakan faktor pendorong terjadinya tekanan lingkungan yang menitikberatkan pada pencapaian target maksimasi keuntungan dalam jangka pendek. Hal ini akan memicu terjadinya mismanagement dalam alokasi sumberdaya budidaya yang mengarah pada kerusakan sumberdaya dan lingkungan perairan. Karena itu pola pendekatan optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya tambak harus didasarkan pada kemampuan daya dukung lingkungan perairan.

Pakan memberikan kontribusi terbesar dari total biaya produksi budidaya udang, sekaligus pemasok limbah nutrien yang potensial, karena itu manajemen pakan sangat menentukan efisiensi budidaya udang. Sisa pakan dan feses yang terbuang ke badan air merupakan potensi sumber bahan organik, N dan P yang dapat mempengaruhi kelayakan kualitas air bagi kehidupan budidaya udang dan ikan. Upaya untuk mengatasinya, perlu dilakukan melalui pendugaan beban limbah organik dari kegiatan perikanan budidaya udang di tambak.

Kapasitas asimilasi ditentukan oleh beban limbah organik, kondisi oseanografi, dan karakteristik biofisik perairan, merupakan peubah penentu dalam menentukan daya dukung lingkungan perairan sebagai acuan optimasi pemanfaatan lahan budidaya tambak berkelanjutan, yang meliputi alokasi pemanfaatan lahan yang optimal, kapasitas produksi, penerapan tingkat teknologi budidaya, dan pola tanam.

Permasalahan tersebut di atas, dapat diminimalisasi dengan menentukan model alokasi pemanfaatan kawasan pesisir untuk pengembangan budidaya tambak secara optimal, sehingga secara ekologi kualitas lingkungan tetap terjaga, secara ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara sosial menyerap tenaga kerja dan diterima oleh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi sumberdaya pesisir, serta karakteristik biogeofisik kawasan pesisir untuk pengembangan budidaya tambak secara berkelanjutan.

2. Lahan yang sesuai untuk pengembangan budidaya tambak dan konservasi mangrove agar kelestarian lingkungan tetap terjamin

3. Kuantifikasi beban limbah organik dari kegiatan budidaya udang intensif, semi intensif dan tradisional plus yang sesuai dengan asimilasi lingkungan.

5

4. Daya dukung lingkungan perairan yang dapat menunjang kegiatan budidaya tambak secara berkelanjutan.

5. Luas lahan optimal yang dimanfaatkan untuk budidaya tambak intensif, semi intensif dan tradisional plus yang layak berdasarkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui karakteristik biogeofisik, kelayakan bioteknis perairan dan

sosial-ekonomi masyarakat dalam pengembangan budidaya tambak.

2. Menentukan luas lahan yang sesuai untuk pengembangan budidaya tambak. 3. Menentukan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan budidaya tambak

dan kemampuan asimilasi perairan pesisir.

4. Mengestimasi daya dukung lingkungan untuk pengembangan budidaya tambak ramah lingkungan di kawasan pesisir Sinjai.

5. Menentukan model pemanfaatan lahan budidaya tambak secara optimal berdasarkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaan bagi :

1. Ilmu pengetahuan, dimana hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam penerapan model pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan.

2. Masyarakat dan investor, dimana hasil penelitian ini sangat berguna dalam menentukan luas dan lokasi teknologi budidaya yang sesuai untuk dikembangkan. 3. Pemerintah, sebagai acuan dalam memformulasikan kebijakan pemanfaatan lahan

secara optimal untuk pengembangan budidaya tambak ramah lingkungan berdasarkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

Pembangunan Berkelanjutan

Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan perspektif ekonomi dan ekologi (WCED, 1987). Konsep konservasi hanya mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan saja, sedangkan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan manusianya.

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut (FAO, 1995) dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan adalah: “pengelolaan dan konservasi berbasis sumberdaya alam serta orientasi perubahan teknologi dan institusi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan generasi masa kini, tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang”. Pembangunan berkelanjutan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konversi lahan, sumberdaya air, tumbuhan, dan hewan, tidak terdegradasi secara lingkungan, sesuai secara teknis, menguntungkan secara ekonomi, dan dapat diterima secara sosial.

Menurut Palunsu (1996) pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pengertian yaitu : (1) memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang, (2) tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan (3) mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyelaraskan manusia dan pembangunan dengan sumberdaya alam.

Munasinghe (2002) dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga komponen utama yang sangat diperhitungkan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap komponen saling berhubungan dalam satu sistem yang dipicu oleh kekuatan dan tujuan. Sektor ekonomi untuk melihat pengembangan sumberdaya manusia, khususnya melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa pelayanan. Sektor lingkungan difokuskan pada perlindungan integritas sistem ekologi. Sektor sosial bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar manusia, pencapaian aspirasi individu dan kelompok, dan penguatan nilai serta institusi (Gambar 1).

7

Gambar 1 Bentuk pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan kerangka trans-disiplin (Munasinghe 2002)

Selanjutnya Munasinghe (2002) menyatakan pembangunan berkelanjutan harus berdasar pada empat faktor, yaitu: (1) terpadunya konsep “equity” lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan; (2) dipertimbangkan secara khusus aspek ekonomi; (3) aspek lingkungan; dan (4) dipertimbangkan secara khusus aspek sosial budaya.

Gambar 2 menjelaskan bagaimana menggabungkan kerangka “sustainomics”, dan dasar hubungan pengetahuan trans-disiplin, yang akan mendukung pendugaan komprehensif dan keseimbangan trade-off dan sinergi yang mungkin terjadi dalam pembangunan berkelanjutan antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan terus berkembang seiring kemajuan jaman, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yangdisesuaikan dengan tempat. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, ekologi/lingkungan, dan hukum untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya pesisir dan lautan yang efisien dan efektif (Munasinghe 2002).

Munasinghe (2002) menyatakan bahwa perkembangan dimensi ekonomi seringkali dievaluasi dari makna manfaat yang dihitung sebagai kemauan untuk membayar (willingnes to pay) terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Konsep modern dari keberlanjutan ekonomi adalah mencari untuk memaksimalkan aliran pendapatan atau konsumsi yang dapat menghasilkan. Efisiensi ekonomi memainkan

peranan dalam memastikan alokasi sumber daya dalam produksi dan efisiensi konsumsi yang memaksimalkan pemanfaatan.

Menurut Anwar (2001) pencapaian pembangunan secara berkelanjutan, tidak cukup hanya melihat aspek ekonomi, sosial dan lingkungan saja, namun mempertimbangkan aspek spasial dan temporal. Konsep keberlanjutan ini akan terus berkembang melalui proses perkembangan secara evolusi dengan berjalan melintas waktu yang ditentukan oleh nilai-nilai dalam masyarakat, manusia, perubahan keadaan ekonomi, serta perubahan dalam realitas politik.

Interaksi ketiga aspek pendukung pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi dan sosial) dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut bertujuan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan masyakat bukan hanya dipertimbangkan secara lokal untuk skala waktu masa kini saja, tetapi juga dalam sistem hirarki yang lebih luas melalui lintas skala manajemen dan temporal. Menurut Charles (2001) konsep pembangunan berkelanjutan mengandung aspek (Gambar 2) :

Gambar 2 Bentuk segitiga pembangunan berkelanjutan (Charles, 2001)

1) Keberlanjutan ekologi: memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem dengan perhatian utama.

2) Keberlanjutan sosio-ekonomi: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan.

9 3) Keberlanjutan komunitas: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan

masyarakat menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

4) Keberlanjutan kelembagaan: menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat sebagai prasyarat ketiga pembangunan perikanan.

Menurut Charles (2001), terdapat tiga komponen kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu: (1) sistem alam yang mencakup ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik; (2) sistem manusia yang mencakup nelayan, sektor pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial/ekonomi/budaya; dan (3) sistem pengelolaan perikanan yang mencakup perencanaan dan kebijakan perikanan, manajemen perikanan, pembangunan perikanan, dan penelitian perikanan.

Konsep Pengelolaan Budidaya Tambak Ramah Lingkungan

Budidaya tambak ramah lingkungan adalah budidaya tambak yang didalam proses pembuatannya dan proses produksi udangnya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, harus memperhatikan peraturan tata tertib lingkungan seperti : greenbelt, tandon buangan dan pemasukan air, perbandingan tambak dan hijauan (60% : 40%), tanpa antibiotika (Soewardi, 2007).

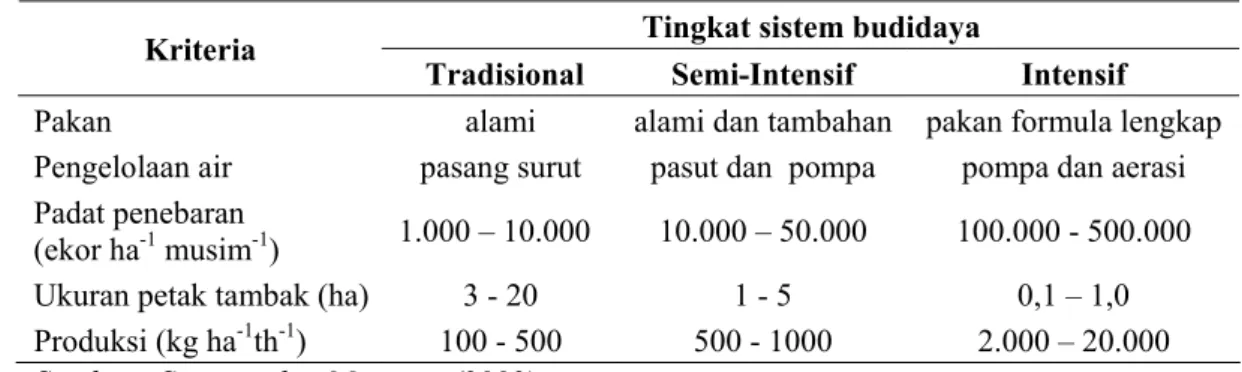

Tambak tradisional adalah tambak yang cara pembuatan hingga pengoperasiannya tidak menggunakan peralaran moderen, umumnya dilakukan oleh petani yang berpengetahuan rendah, berorientasi pada kelestarian, dan produktivitasnya tergantung dari alam. Teknologi budidaya tambak dibedakan atas, yaitu budidaya tradisional, semi-intensif dan intensif. Pembagian sistem budidaya tersebut didasarkan pada beberapa kriteria berikut, yaitu : pakan, pengelolaan air, padat penebaran, ukuran petak tambak, dan produksi (Tabel 1).

Budidaya tambak intensif dapat menghasilkan produksi yang besar/ maksimal namun rentang waktu operasinya pendek, sebaliknya budidaya tambak tradisional produksinya kecil namun rentang waktu operasinya panjang. Strategi pengelolaan budidaya secara berkelanjutan (Boers (2001).

Pada umumnya, isu utama dalam perencanaan pembangunan budidaya tambak adalah : (1) teknologi yang tepat, (2) minimumkan dampak lingkungan dari budidaya

tersebut, (3) perhatikan daya dukung lingkungan, (4) minimumkan penyakit, (5) maksimumkan nilai produksi, dan (6) kurangi kemiskinan (Nautilus Consultants, 2000). Isu utama yang terkait dengan kondisi daerah studi akan dikaji dalam penentuan optimasi pemanfaatan lahan untuk pertambakan.

Tabel 1 Beberapa kriteria sistem budidaya tambak udang Tingkat sistem budidaya Kriteria

Tradisional Semi-Intensif Intensif

Pakan alami alami dan tambahan pakan formula lengkap Pengelolaan air pasang surut pasut dan pompa pompa dan aerasi Padat penebaran

(ekor ha-1 musim-1) 1.000 – 10.000 10.000 – 50.000 100.000 - 500.000 Ukuran petak tambak (ha) 3 - 20 1 - 5 0,1 – 1,0 Produksi (kg ha-1th-1) 100 - 500 500 - 1000 2.000 – 20.000

Sumber : Suyanto dan Mujiman (2003)

Salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan perairan adalah buangan limbah budidaya selama operasi berupa bahan organik dan nutrien konsentrasi tinggi sebagai konsekuensi dari masukan faktor produksi dalam budidaya yang menghasilkan sisa pakan dan faeses yang larut ke dalam perairan sekitarnya (Johnsen

et al., 1993; McDonald et al., 1996; Boyd, 1999). Dalam budidaya intensif sekitar 30% dari total pakan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh ikan dan sekitar 25 - 30% dari pakan yang dikonsumsi tersebut akan diekskresikan (McDonald et al., 1996).

Beban Limbah Budidaya dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Kibria et al., (1996) menyatakan terdapat hubungan linier yang positif antara laju kehilangan fosfor per ton ikan silver perch (Bidayus bidyus) dengan food conversion rasio (FCR). Karena itu, perbaikan FCR sangat penting untuk mereduksi beban limbah P dari sistem akuakultur ke dalam perairan.

Kehilangan P yang utama adalah yang bersumber dari feses dan pakan yang tidak termakan. Akan tetapi, pelepasan P tersebut ke dalam lingkungan perairan tergantung pada karakteristik fisika-kimia perairan seperti pH, temperatur, oksigen, turbulensi dan aktivitas mikroba (Persson, 1988 diacu dalam Kibria et al., 1996), semakin rendah pH air maka kehilangan P semakin besar.

11 Buangan limbah akuakultur dan hatchery dapat mendegradasi kualitas perairan jika mengandung konsentrasi TP 0,15 ppm (Waren-Hakanson diacu dalam Kibria et al., 1996) dan 0,1 ppm terlarut (Alabaster, 1982 diacu dalam Kibria et al., 1996), cenderung dapat menimbulkan proses eutrofikasi badan air yang menerima beban limbah dari sistem budidaya. Menurut Subandar (2000) komponen utama yang menentukan loading N dan P dalam sistem budidaya udang bersumber dari pakan, penggantian air, pemupukan dan benur (bibit). Limbah yang bersumber dari pakan sekitar 6% N dan 1,3% P, pada sistem budidaya semi-intensif dengan jumlah pakan 3.000 kg ha-1 MT-1 menghasilkan N sekitar 162 kg ha-1 MT-1dan 35,1 kg ha-1 MT-1.

Input pakan dalam budidaya intensif merupakan pemasok utama limbah bahan organik dan nutrien ke lingkungan perairan serta menyebabkan pengkayaan nutrien dan bahan organik yang diikuti oleh eutrofikasi dan perubahan ekologi fitoplankton, peningkatan sedimentasi, siltasi, hypoxia, perubahan produktivitas dan struktur komunitas benthos (Barg, 1992; Buschmann et al., 1996). Sisa pakan dalam tambak diurai oleh mikroba menjadi unsur hara, apabila kondisi di dasar tambak terdapat cukup banyak oksigen (aerob), maka proses penguraiannya akan menghasilkan senyawa tidak beracun seperti : NO3, PO4, N2, namun apabila kondisi dasar tambaknya kekurangan oksigen (anaerob), maka proses penguraiannya akan menghasilkan senyawa beracun seperti : H2S, CH4, dan NH3 (Boyd, 1999).

Deposisi limbah organik dapat mempengaruhi perubahan fisika-kimia substrat dan kehidupan biota lainnya. Pengkayaan bahan organik di dalam sedimen akan menstimuli aktivitas mikroba yang memerlukan oksigen sehingga dapat menimbulkan deoxygenasi pada substrat dan kolom air akibat pengurangan konsentrasi interstial oksigen dan meningkatkan konsumsi oksigen, meningkatkan reduksi sulfat, meningkatkan denitrifikasi, dan meningkatkan pelepasan nutrien inorganik seperti nitrat, nitrit, amonium, silikat, dan fosfat (Barg, 1992; Buschman et al., 1996; McDonald et al., 1996).

Limbah nutrien dan bahan dari budidaya tambak berasal dari pakan yang tidak dimakan dan ekskresi, dikarakterisasi oleh peningkatan total suspended solid (TSS), BOD, COD, dan kandungan C, N, dan P (Barg, 1992). Limbah tambak dapat juga

membawa bakteri atau mikroorganisme pembawa penyakit. Namun demikian bakteri atau mikroorganisme tersebut tidak berbahaya bagi manusia dan hanya merupakan hambatan dalam budidaya tambak.

Laju penggantian air dengan arus dan pasang surut berperan di dalam proses pembuangan limbah dan pemasok oksigen (Barg, 1992; Cornel and Whoriskey, 1993). Pengenceran atau penyebaran areal dan sedimentasi dari pembuangan limbah dan dampaknya terhadap ekologi sekitarnya ditentukan oleh dinamika arus dan kedalaman badan air yang menerima beban limbah (Silvert, 1992; Buschmann et al., 1996). Di lingkungan perairan fosfat mempengaruhi standing stock, komposisi spesies, atau produktivitas fitoplankton dan makroalga (Barg, 1992).

Beberapa hasil penelitian yang dikutip oleh Barg (1992) bahwa partikel bahan organik akan mengendap di sekitar lokasi budidaya jika kecepatan pengendapan dari partikel jauh lebih besar dari kecepatan arus. Pengendapan partikel solid akan menutupi dasar perairan yang relatif lebih kaya akan C, N, dan P dibandingkan dengan sedimen alami, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan fisika-kimia di bawah sedimen, peningkatan kandungan karbon organik, diikuti oleh peningkatan laju konsumsi oksigen sedimen, dan penurunan potensi redox sedimen, terbentuknya hidrogen sulfat dan metana, dan meningkatnya nitrogen inorganik dan organik, fosfat, silikon, calcium, copper, dan zinc.

Luasnya wilayah dampak dan pengkayaan nutrien tergantung pada karakteristik produksi budidaya, kedalaman badan air, topografi dasar perairan, kecepatan arus, dan angin, yang akan menentukan penyebaran pengendapan partikel, input organik per unit area, dan redistribusi limbah dasar (Barg, 1992; Silvert, 1992; Johnsen et al., 1993). Komunitas budidaya yang mampu memanfaatkan kekosongan

niche, yang dapat diintegrasikan dalam suatu kawasan, memiliki kemampuan untuk mengasimilasi dan mineralisasi limbah organik, diduga sangat penting peranannya dalam meminimalisasi dampak lingkungan perairan pesisir (Barg, 1992; Silver, 1992; Shpigel et al., 1993; Buschamann et al., 1996; Troell et al., 1999). Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengembangan perikanan budidaya tergantung pada praktek budidaya yang dilakukan, besarnya ukuran unit usaha, beban limbah

13 alami maupun limbah budidaya yang dihasilkan, volume beban air, laju penggantian air, dan karakteristik dari badan air (Phillips, 1985 diacu dalam Cornel and Whoriskey, 1993).

Kelayakan Lahan Tambak

Menurut Widigdo (2000) bahwa lahan yang sesuai untuk budidaya adalah kawasan yang masih terjangkau pasang surut, lebih ideal lagi bila terdapat sungai sehingga salinitas untuk pertumbuhan hewan air dapat tersedia. Kawasan yang layak untuk budidaya tambak adalah lahan yang masih mudah mendapatkan suplai air laut/payau, selain itu juga harus didukung oleh: (1) pola arus dan pasang surut, dan (2) tipe dasar pantai.

Mustafa, et al., (1998) mengemukakan lahan untuk budidaya tambak harus memenuhi persyaratan biologis, teknis, sosial, ekonomi, higienik dan legal. Ketinggian lahan yang baik untuk budidaya tambak adalah ketinggian yang memungkinkan tambak tersebut dapat diairi setinggi 0,8 – 1,5 m selama periode rata-rata pasang tinggi dan dapat dikeringkan secara sempurna setiap diperlukan.

Lahan tambak sebaiknya terletak di daerah muara sungai atau dekat dengan jaringan irigasi dan sumber air tawar lainnya dengan kelimpahan yang cukup pada musim kemarau. Kualitas air untuk budidaya tambak hendaknya memenuhi kriteria tertentu dan tergantung pada komoditas yang dibudidayakan.

Pemilihan dan penetapan lokasi pertambakan kepiting harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ekologis, fisik (kondisi tanah), biologis (temasuk kesediaan benih) dan sosial ekonomi, pertimbangan fisik juga termasuk desain tambak. Gunarto (2000) menyatakan bahwa teknologi budidaya pembesaran dan pematangan gonad telah tersedia. Beberapa permasalahan dari segi teknis operasional dalam budidaya kepiting adalah suplai benih untuk budidaya pembesaran, kemudian ketersedian ikan rucah sebagai pakan utama masih sangat terbatas.

Daya Dukung LingkunganUntuk Budidaya Tambak

Permasalahan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah pencemaran,

ruang, akibat tingginya tekanan lingkungan yang ditimbulkan oleh penduduk beserta segenap kiprah kehidupan dan pembangunannya terhadap lingkungan wilayah pesisir yang memiliki kemampuan terbatas (Dahuri, 2001).

Menurut Bengen (2002b), konsep daya dukung didasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan memiliki kapasitas maksimum untuk mendukung suatu pertumbuhan organisme. Definisi daya dukung dibedakan atas :

1. Daya Dukung Ekologis : tingkat maksimum (baik jumlah maupu volume) pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis.

2. Daya Dukung Fisik : jumlah maksimum pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat diabsorpsi oleh suatu kawasan tanpa menyebabkan penurunan kualitas fisik.

3. Daya Dukung Sosial : tingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumberdaya atau ekosistem terhadap suatu kawasan akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan.

4. Daya Dukung Ekonomi : tingkat skala usaha dalam pemanfaatan suatu sumberdaya yang memberikan keuntungan ekonomi maksimum secara berkesinambungan.

Scones (1993) daya dukung lingkungan dibagi atas 2 (dua) yakni daya dukung ekologis dan daya dukung ekonomi. Daya dukung ekologis adalah jumlah maksimum organisme pada suatu lahan yang dapat didukung tanpa mengakibatkan kematian karena faktor kepadatan, serta terjadinya kerusakan lingkungan secara permanen. Sedangkan daya dukung ekonomi adalah tingkat produksi dari usaha yang memberikan keuntungan maksimum dan ditentukan oleh tujuan usaha secara ekomoni.

Turner (1988) menyatakan, daya dukung merupakan populasi organisme akuatik yang dapat ditampung oleh suatu kawasan atau volume perairan yang ditentukan tanpa mengalami penurunan mutu. Quano (1993) menyatakan bahwa daya dukung adalah kemampuan perairan dalam menerima pencemaran limbah tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditetapkan.

15 Menurut Krom (1986), daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima sejumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan. Daya dukung lingkungan erat kaitannya dengan kapasitas asimilasi lingkungan yang menggambarkan jumlah limbah yang dapat dibuang ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan polusi (UNEP, 1993).

Menurut Haskell (1995 diacu dalam Made, 1989) membuat dua asumsi yang menyangkut daya dukung, yaitu : (1) dibatasi oleh laju konsumsi oksigen dan akumulasi metabolit, dan (2) laju tersebut sebanding dengan jumlah pakan yang dimakan per hari. Salah satu faktor kritis yang menentukan daya dukung perairan pesisir adalah ketersediaan oksigen terlarut (SE, 2002). Cholik et al., (1990) mendapatkan konsentrasi oksigen terlarut dalam karamba nila merah di laut dengan kapadatan 750 ekor m-3 mencapai 2,0-1,5 ppm pada malam hari sampai menjelang pagi hari pada pemeliharaan bulan ke-3, sementara di karamba jaring apung (KJA) bandeng terjadi pada kepadatan 150 ekor m-3 (Pangsapan et al., 2001). Kondisi

hypoxia ini dalam jangka panjang oleh Schmittou (1991) disebut sebagai Low Dissolved Oxygen Syndrome (LODOS), kondisi dimana kelarutan oksigen rendah yang diikuti secara simultan oleh meningkatnya karbondioksida, penurunan pH air, meningkatnya asam laktat darah dan menurunnya pH darah ikan, meningkatnya amoniak dan nitrit serta sejumlah faktor lainnya. Karena itu pengurangan oksigen terlarut merupakan faktor pembatas utama dan penting dalam operasi budidaya ikan (McLean et al., 1993). Kondisi hypoxia merupakan gejala tekanan lingkungan perairan untuk budidaya dan juga sebagai faktor pembatas daya dukung.

Konsentrasi minimum oksigen terlarut digunakan untuk menduga laju beban maksimum atau daya dukung lingkungan (McLean et al., 1993). Kebutuhan oksigen juga dikontrol oleh laju pasokan bahan organik. Nutrien diduga mempengaruhi pasokan oksigen melalui stimulasi produktivitas primer yang pada akhirnya akan kembali dikonsumsi oleh bakteri dan organisme akuatik. Karena itu, ketersediaan oksigen terlarut dan beban nutrien akan menentukan daya dukung perairan.

Daya dukung kawasan ditentukan oleh : (1) kondisi biogeofisik kawasan, dan (2) permintaan manusia akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, daya dukung kawasan ditentukan dengan menganalisis : (1) kondisi biogeofisik yang menyusun kemampuan kawasan pesisir dalam memproduksi/menyediakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, dan (2) kondisi sosial ekonomi budaya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di dalam kawasan atau di luar kawasan pesisir, tetapi berpengaruh terhadap kawasan pesisir akan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (Dahuri, 2001).

Agar kegiatan ekonomi di pesisir dapat lestari maka pemanfaatan kawasan pesisir dibagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu : (1) zona preservasiyaitu : kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, sifat-sifat alami yang unik, termasuk green belt); (2) zona konservasi: yaitu kawasan yang dapat dikembangkan namun secara terkontrol, seperti perumahan dan perikanan tradisional; dan (3) zona pengembangan intensif, termasuk kegiatan budidaya secara intensif (Dahuri, 1998).

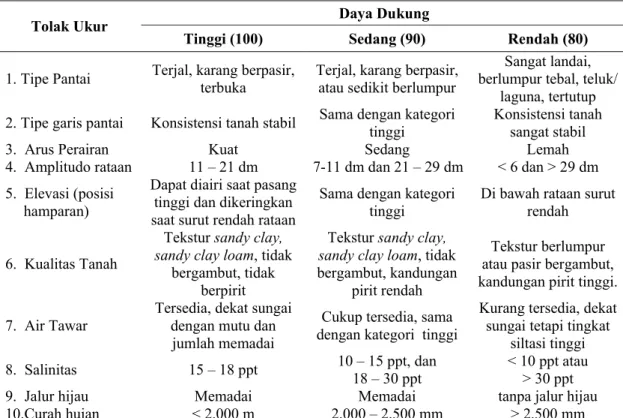

Daya dukung pesisir untuk budidaya tambak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : tipe pantai, tipe garis pantai, arus perairan, tunggang pasut, elevasi lahan, kualitas tanah, potensi air tawar, salinitas, jalur hijau dan curah hujan. Daya dukung pesisir untuk budidaya tambak dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu lahan bernilai daya dukung tinggi, sedang dan rendah (Purnomo, 1992) (Tabel 2).

Lahan yang sesuai untuk tambak harus memenuhi persyaratan, yaitu : (1) lahan terletak di daerah pasang surut dengan elevasi terendam air sedalam 0,5 - 1,0 m selama periode pasang naik, dapat dikeringkan tuntas ketika air pasang rendah, (2) memiliki sumber air tawar dan payau sepanjang tahun, (3) memiliki sumber air yang kualitasnya memenuhi baku mutu untuk kehidupan biota akuatik, (4) tanah tekstur liat, lempung sampai berpasir, (5) lahan tambak harus bebas banjir rutin dan terlindung dari gelombang laut yang besar, (6) pembukaan tambak di lahan hutan mangrove wajib mempertahankan jalur hijau di sepanjang pantai dan alur sungai, dan (7) total luas tambak disetiap hamparan merupakan satu kesatuan ekosistem tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan pada hamparan tersebut (Csavas, 1994).

Daya dukung lahan tambak diartikan sebagai jumlah produksi ikan (biomassa) optimum yang dapat dihasilkan per satuan luas lahan tambak dengan teknologi tertentu pada musim tanam tertentu (Gang et al., 1998). Menurut Murtidjo (1997),

17 tambak udang intensif dengan padat tebar benur 18 - 30 ekor m-3, memakai kincir (wheel paddle) 8 unit ha-1, FCR 1,5 - 2,0 dan SR 60 - 70% dapat menghasilkan biomassa udang sebesar 5 - 7 ton ha-1; tambak semi intensif dengan padat tebar benur 10 - 15 ekor m-3, menggunakan kincir 4 unit ha-1, FCR 1,3 - 1,5 dan SR 60 – 70% dapat menghasilkan biomassa udang sebesar 2 – 4 ton ha-1, tambak tradisional plus dengan padat tebar 4 - 8 ekor m-3, menghasilkan biomassa udang 0,75 – 1 ton ha-1.

Tabel 2 Penilaian daya dukung lahan untuk areal budidaya tambak Daya Dukung

Tolak Ukur

Tinggi (100) Sedang (90) Rendah (80) 1. Tipe Pantai Terjal, karang berpasir, terbuka Terjal, karang berpasir, atau sedikit berlumpur

Sangat landai, berlumpur tebal, teluk/

laguna, tertutup 2. Tipe garis pantai Konsistensi tanah stabil Sama dengan kategori tinggi Konsistensi tanah sangat stabil

3. Arus Perairan Kuat Sedang Lemah

4. Amplitudo rataan 11 – 21 dm 7-11 dm dan 21 – 29 dm < 6 dan > 29 dm 5. Elevasi (posisi

hamparan)

Dapat diairi saat pasang tinggi dan dikeringkan saat surut rendah rataan

Sama dengan kategori

tinggi Di bawah rataan surut rendah

6. Kualitas Tanah

Tekstur sandy clay, sandy clay loam, tidak

bergambut, tidak berpirit

Tekstur sandy clay, sandy clay loam, tidak bergambut, kandungan

pirit rendah

Tekstur berlumpur atau pasir bergambut, kandungan pirit tinggi. 7. Air Tawar

Tersedia, dekat sungai dengan mutu dan jumlah memadai

Cukup tersedia, sama dengan kategori tinggi

Kurang tersedia, dekat sungai tetapi tingkat

siltasi tinggi 8. Salinitas 15 – 18 ppt 10 – 15 ppt, dan 18 – 30 ppt < 10 ppt atau > 30 ppt 9. Jalur hijau Memadai Memadai tanpa jalur hijau 10.Curah hujan < 2.000 m 2.000 – 2.500 mm > 2.500 mm

Sumber : Poernomo (1992)

Daya dukung lahan tambak dapat berubah akibat perubahan input teknologi seperti peningkatan kadar oksigen dalam air dengan aerator, pengolahan air bakau, pemupukan untuk meningkatkan kadar nitrat dan fosfat, dan penggunaan pakan berkualitas, yang pada akhirnya akan menentukan kuantitas dan kualitas limbah tambak yang dihasilkan (Gang et al., 1998).

Melalui perhitungan matematis sederhana kuantifikasi kemampuan cerna perairan terhadap daya dukung dapat dengan mudah dilakukan untuk perhitungan balik dalam menentukan produktivitas kawasan. Selanjutnya akan dapat

diperhitungkan pula berapa luasan tambak yang dizinkan untuk dibuka dalam suatu kawasan sesuai dengan tingkat intensitas budidaya.

Kemampuan Pengenceran Limbah di Perairan Pesisir

Kemampuan pengenceran perairan pesisir terhadap limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1) tingkat pencemaran perairan pesisir; 2) volume air laut yang tersedia di pantai yang dipengaruhi oleh frekuensi pasang surut, tunggang pasang surut dan kedalaman dasar perairan; dan 3) besar beban limbah yang masuk (Soewardi, 2002). Tingkat pencemaran perairan pesisir yang masih rendah atau tercemar ringan mempunyai daya pengenceran yang lebih tinggi terhadap limbah dibandingkan bila tingkat pencemaran perairan sudah tinggi.

Manahan (2002) menyatakan tingkat pencemaran perairan dapat ditentukan melalui parameter fisika, kimia dan biologi. Tingkat kekeruhan air merupakan parameter fisika yang sering digunakan sebagai indikator tingkat pencemaran air. Bila kekeruhan air sudah mencapai 50 JTU (Jackson Turbidity Unit), maka perairan tersebut telah tercemar berat. Berdasarkan parameter kimia, nilai kebutuhan oksigen biokimia (BOD) juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran air. Bila nilai BOD-5 < 7 ppm berarti perairan tersebut belum tercemar, sedangkan bila nilai BOD-5 > 25 ppm berarti perairan tersebut sudah tercemar berat. Baku mutu BOD-5 kualitas air untuk kehidupan biota akuatik atau kebutuhan perikanan maksimum 25 ppm (KLH, 1988).

Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pengenceran perairan adalah ketersedian valume air di pantai dipengaruhi oleh frekuensi pasang surut. Volume air laut yang memasuki pantai ketika pasang naik ditentukan dengan formula Widigdo dan Pariwono (2003) Gambar 3 :

) 2 ( . . 5 , 0

θ

tg h X y h Vo = − ... (1)dimana : Vo = volume air laut yang tersedia (m3) y = panjang garis pantai

h = amplitudo (tunggang pasang-surut) tgθ = kemiringan pantai

19 X = jarak dari garis surut kearah laut sampai ketitik kedalaman satu

meter dan tidak lagi dipengaruhi oleh gerakan turbulensi air dasar.

Gambar 3 Penentuan volume perairan pantai untuk pengenceran limbah Selanjutnya dijelaskan, untuk menentukan volume air tersisa ketika air surut (Vs), dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut :

−

−

=

θ

tg

h

x

y

h

Vs

0

,

5

.

2

(

2

1

)

……….. (2)Bila frekuensi pasang surut 2 kali per hari, maka volume air laut yang tersedia untuk mengencerkan limbah tambak menjadi 2 x Vo, sehingga daya tampungnya terhadap limbah organik semakin tinggi dibandingkan bila frekuensi pasang surut hanya 1 kali per hari. Volume air yang ada di pantai dalam satu siklus pasang surut untuk mengencerkan limbah adalah : Vd = Vo + Vs. Bila volume limbah yang masuk sebesar Vi, maka volume air yang ada di pesisir adalah : Vt = Vo + Vs + Vi.

Selanjutnya, untuk mengetahui konsentrasi limbah di perairan pesisir pada siklus pasang surut ke n, dapat ditentukan dengan formula :

1 1 1 − − − = n Vt Vs Vt Vs Ci Cn ………. (3)

Dimana : Ci = konsentrasi limbah dalam perairan pesisir, dan n = siklus pasut. Sedangkan konsentrasi limbah di perairan pesisir dapat dihitung dengan rumus :

Vi

Vs

Vo

Ci

Vi

Cs

Vs

Co

Vo

Ci

+

+

+

+

=

.

.

.

……… (4)Shrimp pond area

High tide Low tide Depth of water intake V0; C0 Vs ; Cs Vt ; Ct h x θ