9 dimanfaatkan secara optimal untuk menanggulangi penyakit demam berdarah dengue yang menjadi masalah nasional, selanjutnya akan berdampak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Nyamuk Ae. aegypti dan Penularan Demam Berdarah Dengue

Nyamuk Aedes tergolong ke dalam filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera dan famili Culicidae. Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa telah ditemukan 11 sub genus, di antara sub genus tersebut yang paling penting adalah sub genus Stegomyia, dengan dua spesies vektor yaitu Aedes aegypti dan Aedes. albopictus (vektor sekunder) yang merupakan vektor penyakit demam berdarah (Gubler 1998). Tahun 2010 Indonesia menempati urutan tertinggi kasus demam berdarah dangue (DBD) di Asean dengan jumlah kasus 156.086 dan kematian 1.317 orang (Diana 2013). Kasus DBD di propinsi DKI Jakarta diketahui meningkat cukup tajam. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan RI menyebutkan bahwa tahun 2012 kasus DBD di Jakarta mencapai 6.669 kasus. Sementara itu di tahun 2013, dalam satu semester pertama jumlahnya meningkat 0,27 % mencapai 4.793 kasus. Ae. aegypti merupakan nyamuk yang bersifat diurnal (aktif siang hari) dan berperan sebagai penular (vektor) flavivirus, yaitu virus penyebab penyakit demam berdarah yang sudah banyak menimbulkan kerugian (Gambar 1). Hanya nyamuk betina yang menggigit, nyamuk betina memerlukan darah untuk merangsang pembentukan dan pematangan telur, sedangkan nyamuk jantan tidak memerlukan darah dalam hidupnya (Womack 1993).

Gambar 1. Profil nyamuk Ae. aegypti Sumber : Hadi dan Koesharto (2006)

Ae. aegypti bersifat antropofilik yaitu lebih menyukai darah manusia dari pada darah hewan (Gunandini 2006). Ae. aegypti dapat mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya, oleh karenanya nyamuk Ae. aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular (infektif) sepanjang hidupnya (Depkes RI 2005).

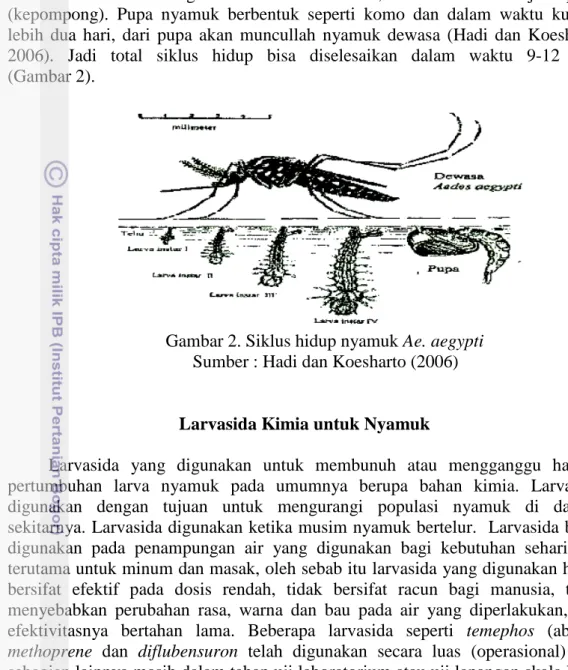

Untuk berkembang biak, nyamuk dewasa bertelur di air dengan meletakan telurnya di dinding tempat air, hari 1-2 telur menjadi jentik, dalam kondisi yang

10

sesuai akan berkembang dalam waktu 6-8 hari, dan berubah menjadi pupa (kepompong). Pupa nyamuk berbentuk seperti komo dan dalam waktu kurang lebih dua hari, dari pupa akan muncullah nyamuk dewasa (Hadi dan Koesharto 2006). Jadi total siklus hidup bisa diselesaikan dalam waktu 9-12 hari (Gambar 2).

Gambar 2. Siklus hidup nyamuk Ae. aegypti Sumber : Hadi dan Koesharto (2006)

Larvasida Kimia untuk Nyamuk

Larvasida yang digunakan untuk membunuh atau mengganggu habitat pertumbuhan larva nyamuk pada umumnya berupa bahan kimia. Larvasida digunakan dengan tujuan untuk mengurangi populasi nyamuk di daerah sekitarnya. Larvasida digunakan ketika musim nyamuk bertelur. Larvasida biasa digunakan pada penampungan air yang digunakan bagi kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum dan masak, oleh sebab itu larvasida yang digunakan harus bersifat efektif pada dosis rendah, tidak bersifat racun bagi manusia, tidak menyebabkan perubahan rasa, warna dan bau pada air yang diperlakukan, dan efektivitasnya bertahan lama. Beberapa larvasida seperti temephos (abate), methoprene dan diflubensuron telah digunakan secara luas (operasional) dan sebagian lainnya masih dalam tahap uji laboratorium atau uji lapangan skala kecil (Hadi dan Koesharto 2006).

Insektisida Nabati

Insektisida nabati adalah suatu insektisida yang bahan dasarnya berasal dari tanaman yang mengandung bahan kimia (bioaktif) yang toksik terhadap serangga namun mudah terurai (biodegradable) di alam. Insektisida nabati tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia, selain itu beberapa insektisida serta larvasida nabati juga bersifat selektif (Moehammad 2005). Beberapa insektisida nabati yang umum dan masih digunakan yaitu piretrum, nikotin, rotenon, limonene dan azadirachtin berfungsi sebagai zat pembunuh, mengganggu habitat ataupun penghambat pertumbuhan serangga. Beberapa insektisida nabati yang telah diteliti di Indonesia antara lain Azadirachtin, Azadirachtin merupakan

11 metabolit sekunder golongan triterpenoid yang terdapat pada tanaman mimba (Azadirachta indica) efektif mengendalikan lebih dari 300 spesies serangga. Azadirachtin bekerja sebagai penolak makan (antifeedancy), penghambat pertumbuhan, menghambat proses ganti kulit (moulting inhibition), sehingga mengakibatkan abnormalitas tubuh dan dapat mematikan serangga atau larva (Samsudin 2011). Piretrin merupakan insektisida nabati yang berasal dari ekstrak bunga piretrum (Chrysanthemum cinerariaefolium). Piretrin bekerja sebagai racun syaraf terhadap serangga dan dapat menghambat peletakan telur serta penetasan telur serangga. Piretrin adalah insektisida kontak dan nyaris tidak meninggalkan residu pada permukaan terbuka, karena piretrin cepat terurai jika terpapar cahaya (Kardinan 2000).

Nikotin adalah suatu alkaloid yang berasal dari ekstrak tanaman tembakau. Nikotin sebagai insektisida bekerja sebagai racun kontak yang baik karena kemampuannya untuk menembus integumen serangga bertubuh lunak seperti aphid dan ulat (Lepidoptera). Nikotin bekerja dengan meniru asetilkholin pada persimpangan neuromuskular binatang yang mengakibatkan kejang, konvulsi dan kematian secara cepat. Pada serangga kejadiannya sama, namun hanya terjadi di ganglia pada sistem saraf pusat (Opender dan Dhaliwal 2005).

Rotenon adalah alkaloid yang terdapat pada akar tuba (Derris Eleptica) dan biji bengkuang. Rotenon bersifat sebagai racun kontak dan racun perut untuk mengendalikan serangga atau organisme penggangu tanaman. Rotenon merupakan pestisida yang selektif untuk membunuh ikan, namun tidak toksik terhadap organisme makanan ikan. Senyawa rotenone mudah rusak dan terurai secara cepat jika terkena sinar matahari (Yun et al. 2006).

Tumbuhan Berkhasiat Larvasida

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk jenis tumbuhan yang mengandung bahan aktif insektisida. Namun, pemanfaatan tumbuhan sebagai obat-obatan dan insektisida hanya 10% dari 300.000 jenis tumbuhan yang ada (Heyne 1987). Kumar et al. (2011) melaporkan bahwa ekstrak heksana dari lada (Piper nigrum L), lada hitam (Black pepper) serta cabe jawa (Piper longum) memberikan potensi yang sangat baik untuk mengendalikan larva Ae. aegypti. Larva yang dipaparkan dengan ekstrak heksana dari Piper longum , Piper nigrum dan Black pepper menunjukkan perilaku abnormal, kejang kejang dan mengalami kelumpuhan yang mengarah pada kematian. Nilai-nilai LC50 yang diperoleh dari ekstrak heksana Piper longum , Piper nigrum dan Black pepper terhadap larva Ae. aegypti instar awal IV adalah 0,017 , 0,024 dan 0,007 ppm. Ekstrak heksana daun tanaman jarak (Croton sparciflorus linn) sangat efektif sebagai larvasida dan pupasida terhadap Culex quinquefasciatus Say dengan nilai LC50 larvasida dan pupasida sebesar 145,3 ppm dan 335,2 ppm (Ramar et al. 2013). Selain jenis ekstrak, minyak atsiri juga memiliki potensi larvasida. Noegroho et al. (1997) melaporkan aktivitas larvasida minyak atsiri daun jukut (Hyptis suaveolens) terhadap larva nyamuk Ae. aegypti instar IV memiliki nilai LC50 dan LC90 sebesar 393,69 ppm dan 1145,92 ppm. Tumbuhan jukut mengandung monoterpen dan seskuiterpen, digunakan oleh masyarakat untuk ramuan obat tradisional, seperti penolak serangga, anti spasmodik, dan anti rematik. Thomas et al. (2004)

12

melaporkan minyak yang diperoleh dari ekstrak Ipomoea cairica pada konsentrasi 100 ppm telah berhasil membunuh 100% larva Culex tritaeniorhynchus dengan nilai LC50 14,8 ppm. Lailatul et al. (2010) melaporkan bahwa minyak akar wangi (Vetiveria zizanoides) memiliki bioaktivitas sebagai larvasida terhadap larva Ae. aegypti, larva Culex sp. dan larva Anopheles sundaicus. Persentase kematian rata-rata larva pada konsentrasi 1000 ppm untuk spesies Ae. aegypti, Culex sp. dan Anopheles sundaicus masing-masing sebesar 56 %, 50 % dan 100 % .

Tanaman Kamandrah ( Croton tiglium L. )

Tanaman kamandrah (Croton tiglium L.) diklasifikasikan dalam divisi Spermatophyta, Subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Croton, spesies Croton tiglium L. (Ahmadi 2012 ; Riyadi 2008). Kamandrah merupakan nama lokal untuk daerah Kalimantan Tengah, di daerah lain tanaman ini dinamakan simalakian (Sumatera Barat), ceraken (Jawa), roengkok (Sumatera Utara), semoeki (Ternate), dan kowe (Tidore). Kamandrah berupa tanaman semak dengan tinggi sekitar 2-3 m. Bentuk batang tegak, bulat, berambut dan berwarna hijau, dengan daun tunggal, berseling dan lojong. Bentuk tepi daun bergerigi dengan ujung yang runcing. Panjang daun sekitar 3-5 cm, dengan lebar daun sekitar 1-4 cm. Bentuk tangkai silindris dengan panjang 2-3 cm, bentuk pertulangan menyirip dan berwarna hijau. Bunga tanaman kamandrah majemuk dengan bentuk bulir, berada di ujung batang dengan klopak membulat, memiliki banyak benang sari dengan mahkota berbentuk corong. Buah tanaman kamandrah berbentuk bulat dengan diameter sekitar 0,5 cm dan berwarna hijau, akar tanaman kamandrah adalah akar tunggang (Gambar 3).

Gambar 3. Profil tanaman kamandrah ( Croton tiglium L.) Sumber : koleksi pribadi

Biji kamandrah mengandung senyawa phorbol 13-decanoate dan phorbol ester yaitu 4-deoxy-4α-phorbol diester, phorbol monoesters dan

4-deoxy-4α-13 phorbol monoester (Marshall et al. 1984). Menurut Goel et al. (2007) phorbol ester bersifat toksik pada hewan dengan target utama pada sel membrane dengan cara menempel pada reseptor membran fosfolipid dan mengaktivasi enzim protein kinase. Hasil ekstrak atau pengepresan biji yang dikenal dengan minyak kamandrah bersifat jauh lebih toksik dan mengandung phorbol 12 tiglate 13-decanoate (phorbol ester) yang penggunaannya sebagai pestisida cukup efektif (Salatino et al 2007). Minyak kamandrah bersifat seperti racun insektisida nikotin sulfat (Deshumkh dan Borle 1975) dan bersifat aktif sebagai moluskasida terhadap sejenis keong mas Oncomelania quadrasi (Mashiguchi et al. 1977). Sediaan biji kamandrah dilaporkan aktif terhadap beberapa jenis serangga termasuk kepik Dysdercus koenigii, kutu daun Lipaphis erysimi, lalat rumah Musca domestica, ulat bawang Spodoptera exigua dan ulat grayak Spodoptera litura (Grainge dan Ahmad 1998). Thamrin (2002) menyatakan bahwa minyak biji kamandrah cukup ampuh membunuh jentik nyamuk Ae. aegypti hingga 84% dengan LD50 sebesar 0,06%. Ekstrak heksana dan etanol biji kamandrah mengandung senyawa metabolik sekunder golongan alkaloid, flavonoid dan saponin seperti 9,12-octadecadienoic acid (bahan pemutih) dan tertadecanoic acid (bahan laksatif) (Saputera et al. 2006).

Hasil analisis minyak kamandrah dengan Gas Chromatography (GC) menunjukkan asam lemak yang terbanyak dalam minyak kamandrah adalah asam lemak tidak jenuh (44,36%) terdiri dari asam oleat (42,33%) dan asam linoleat, selanjutnya asam lemak jenuh (23,18%) terdiri atas asam stearat (13,33%), asam miristat 5,02%, asam palmitat 3,81% dan asam laurat (1,02%). Identifikasi senyawa aktif yang terdapat pada minyak biji kamandrah dengan GC-MS dilakukan Ahmadi (2012) menunjukkan bahwa senyawa yang diprediksi sebagai insektisida yaitu butacarboxim, 2,3,6-trichlorphenol, dnoc, propamocarb, 1,4-naphthoquinone dan piperidine,1-(1-oxo-3-phenyl-2-propynyl) (Lampiran 1). Iswantini et al. (2007) dan Riyadhi (2008) melaporkan bahwa salah satu senyawa aktif yang diprediksi sebagai larvasida nabati dari minyak biji kamandrah adalah senyawa piperidine,1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-,(E,E). Senyawa golongan piperidine dapat membunuh nyamuk Ae. aegypti, senyawa yang menunjukan aktivitas sebagai larvasida adalah 2-ethyl-piperidine ; 1-undec-10-enyl-piperidine,2-ethyl-1-undec-10-enoyl-piperidine dan piperine [(E,E)-1-piperoyl-piperidine] (Pridgeon et al. 2007). Beberapa struktur kimia piperidine dapat dilihat pada Lampiran 2.

Metode Ekstraksi dengan Pengempaan

Ekstraksi minyak dan lemak adalah proses pemisahan minyak dan lemak dari bahan-bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak (Ketaren 1986). Ekstraksi dapat dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan pelarut (Owolarafe et al. 2003). Pengempaan mekanis dengan tekanan hidrolik (screw press) telah umum dilakukan dalam memproduksi minyak secara modern. Alat pengempaan hidrolik saat ini tersedia dalam beberapa versi, namun efisiensinya kurang dari 70%. Ukuran partikel, temperatur pemanasan, waktu pemanasan, kadar air, besarnya tekanan dan waktu penekanan akan mempengaruhi rendemen lemak atau minyak selama pengempaan berlangsung. Untuk memaksimalkan

14

rendemen minyak dan residu minyak yang terdapat dalam bahan atau simplisia diperlukan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor selama proses pengempaan minyak atau lemak (Khan dan Hanna 1983). Ekstraksi biji kamandrah (Croton tiglium L.) dengan metode pengempaan pada suhu pemanasan 85 oC, tekanan pengempaan 10,54 MPa dan lama pemanasan selama 15 menit memberikan rendemen yang optimum sebesar 27,97 % (Ahmadi 2012).

Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak

Ekstrak sebagai bahan baku, bahan antara maupun bahan utama produk harus memenuhi standar, sehingga ekstrak dapat dipertanggung jawabkan mutu, keamanan, khasiat dan aspek farmakologinya. Mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan asal yaitu tumbuhan, baik untuk bahan dari tumbuhan hasil budidaya (kultivar) ataupun dari tumbuhan liar (wildcrop). Faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi faktor biologi dan faktor kimia (Ditjen POM 2000). Faktor biologi yang dapat mempengaruhi mutu ekstrak meliputi identitas jenis (spesies), lokasi tumbuhan, periode pemanenan hasil tumbuhan, penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan serta bagian yang digunakan. Faktor kimia yang dapat mempengaruhi mutu ekstrak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kualitatif, komposisi kuantitatif, kadar total rata-rata senyawa aktif. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut dan cemaran. Senyawa kimia yang terdapat di dalam ekstrak berasal dari senyawa kandungan asli dari tanaman asal, senyawa hasil perubahan dari senyawa asli, senyawa kontaminasi (polutan atau aditif proses) dan senyawa hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa asli atau senyawa perubahan.