BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologis, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Defenisi ini memiliki 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi bangsa terlihat dari meningkatnya terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhinghan, 2007:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Perhatikan tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Jhingan,2007:67).

1. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut.

a. Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal

yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

b. Akumulasi Modal

Faktor ekonomi kedua yang penting dalam pertumbuhan adalah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam ungkapan Profesor Nurkse, “Makna pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi pembentukan modalmerupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahapan yang saling berkaitan. (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakan tabungan dan menyalurkan ke jalur yang dikehendaki; (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

c. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi

bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko di antara ketidakpastian. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya ialah melakukan pembaharuan (inovasi).

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan prokduktifitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non ekonomi pada umumnya mempengaruhi faktor ekonomi yang dibicarakan diatas. Oleh karena itu, factor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi.

a. Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat kearah penalaran (reasioning) dan skeptisme. Ia menanamkan semangat kembara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, “hasrat untuk berhemat” dalam rangka memaksimumkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi kian mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial. Unit keluarga terpisah menggantikan sistem keluarga bersama; ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

b. Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada sumber daya manusia saja tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Peningkatan GNP perkapita berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh. Inilah yang oleh para ahli ekonomi modern disebut pembentukan modal insan, yaitu, ”proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.” Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya.

Tetapi jumlah penduduk yang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan perkapita dan tingkat pembentukan modal yang rendah, semakin sulit bagi negara terbelakang untuk menopang ledakan jumlah

penduduk tersebut. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh kenaikan jumlah penduduk. Alhasil tak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian.

c. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi yang kokoh. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.

2.1.3 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi A. Teori Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiaannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi

yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stasionary State). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

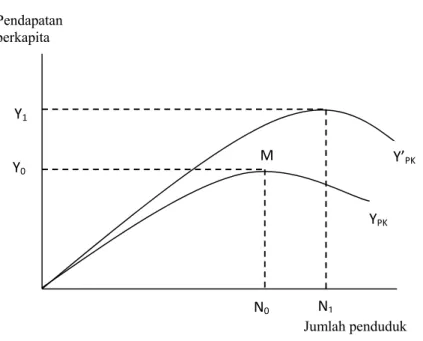

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik di atas, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum.

Dari uraian mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila pemduduk sudah semakin banyak, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan

ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Secara grafik teori penduduk optimum dapat ditunjukkan seperti dalam Gambar 2.1. Kurva Ypk menunjukkan tingkat pendapatan perkapita pada berbagai jumlah penduduk, dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak N0, dan pendapatan perkapita yang paling maksimum adalah Y0.

Gambar 2.1 Teori Pertumbuhan Klasik: Penduduk Optimum

B. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongna yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksikan suatu barang, memperluas pasar suatu

Y’PK YPK M N0 N1 Jumlah penduduk Y0 Y1 Pendapatan perkapita

barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisanya dengan memisahkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, merekan akan meminjam modal dan akan melakukan peminjaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan mencapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “stationary state”. Akan tetapi berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Seperti telah diterangkan, menurut pandangan klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

C. Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

a. perekonomian bersifat tertutup

b. hasrat menabung (Marginal Provensity to Save) adalah konstan

c. proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale)

d. tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi tersebut Harrod Domar membuat analisis yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya biasa tercapai apabila terpenuhi syarat keseimbangan g = k = n. Dimana:

g = growth (tingkat pertumbuhan output) k = capital (tingkat pertumbuhan modal) n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi daerah yang masih terbelakang karena pada daerah yang masih terbelakang biasanya barang modal sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan konversi antar barang modal dengan tenaga kerja. Untuk wilayah seperti ini, sektor yang hasil produksinya kurang menguntungkan untuk diekspor (karena biaya angkut tinggi atau tidak tahan lama) maka peningkatan produksi mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga akan

turun sehingga merugikan produsen. Oleh karena itu sebaiknya pertumbuhan berbagai sektor diatur secara seimbang, sehingga peningkatan produksi di suatu sektor dapat diserap oleh sektor lainnya.

D. Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow (1970) dari Amerika Serikat dan Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal output dalam rasio modal tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter. Hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan teori neo-klasik.

Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menunjukkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam model ekonomi klasik,

kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlunya penyebaran luas informasi pasar.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian.

2.2.1. Metode Perhitungan PDRB 1. Metode Langsung

A. Pendekatan produksi

Pendekatan dengan cara ini dimaksudkan untuk menghitung netto barang dan jasa yang di produksi oleh seluruh sektor ekonomi selama setahun disemua wilayah. Barang dan jasa yang di produksi ini dimulai dari harga produsen yaitu harga yang belum termasuk biaya transport dan pemasaran karena biaya transport akan dihitung sebagai pendapatan sektor transport, sedang biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sektor perdagangan.

Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto (NPB), sebab masih termasuk didalamnya biaya-biaya barang dan jasa-jasa yang dipakai dan dibeli dari sektor lain.

Untuk menghindari perhitungan dua kali (double account), maka biaya-biaya barang dan jasa-jasa harus dikeluarkan sehingga diperoleh nilai produksi netto atau disebut juga nilai tambah bruto (termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung).

B. Pendekatan Pendapatan

PDRB dirumuskan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi (berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan laba) yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, berdasarkan pengertian diatas, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, anak keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. C. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung jumlah seluruh komponen pengeluaran akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto serta ekspor netto (yaitu ekspor dikurangi impor) didalam suatu wilayah/region dengan jangka tertentu/setahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dan barang dan jasa yang diproduksi.

2. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data

daerah, sedangkan metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembanding bagi data daerah.

2.2.2. PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan

Pendapatan regional suatu propinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan itu dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- Kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riel).

- Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disertai kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan semacam ini merupakan kenaikan pendapatan yang semu (tidak riel).

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riel) maka faktor inflasi harus dieliminir.

Pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas harga konstan.

2.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.

2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.

3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:

a. pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran tutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang dan lain-lain.

b. pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan non fisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebagainya.

2.3.1 Pengeluaran Rutin

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan

setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain dapat diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non-departemen. Dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2.3.2 Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Dalam Pelita I, misalnya pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian, dan dalam Pelita II tetap dititikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, dan seterusnya.

Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui departemen/lembaga, pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah yang dikenal sebagai proyek Inpres (Instruksi Presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Proyek-proyek Inpres ini terdiri atas bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan Dati II, bantuan pembangunan Dati I, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan, Inpres Pemugaran Pasar, Inpres Penghijauan dan Inpres Jalan/Jembatan. Selain itu dilaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh hasil penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) yang penentuannya diserahkan kepada daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara serta beberapa faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah, seperti banyaknya penduduk dan luas wilayah. Dengan demikian proyek-proyek yang akan dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, sejalan dengan pembangunan di daerah lain.

Sementara itu ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, yaitu: a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer.

2.3.3 Teori Teori Pengeluaran Pemerintah

A. Teori W.W. Rostow dan Musgrave

W.W. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total invetasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak

kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang semakin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat.

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

B. Pandangan Adolp Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah pengertian dalam pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolute. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum

tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju, tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri denagn industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

C. Pandangan Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaanmasyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah

juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu, penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk membiayai perang.

D. Pandangan Keynes

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Pada umumnya pembelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full employment. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah.

Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk

mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak. Kebijakan moneter dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Pengawasan langsung dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan.

2.4 Investasi Swasta 2.4.1 Pengertian Investasi

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu dalam perekonomian. (Sukirno, 2000:366)

Investasi bersumber dari dana masyarakat yang ditabung dari lembaga-lembaga keuangan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan. Kalau konsumsi dikeluarkan rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan (utility), maka investasi ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan dalam usaha memperoleh laba atau profit yang sebesar-besarnya.

Investasi atau sering juga disebut penanaman modal merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riel, baik untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha-usaha yang telah ada, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran/perbelanjaan yaitu:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, dan lainnya. 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang

yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Para pelaku investasi adalah pemerintahm, swasta, dan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud mendapatkan keuntungan, tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit dan sebagainya. Bagi swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba yang biasanya didorong karena adanaya pertambahan pendapatan.

Adapun ciri-ciri dari barang-barang investasi antara lain: a. Memiliki manfaat yang umumnya lebih dari satu tahun

b. Nilainya relatif besar dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan

c. Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat dirasakan untuk jangka waktu yang panjang

2.4.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Nasution (1998:105) secara umum di dalam pembangunan ekonomi terdapat 4 (empat) jenis investasi, yaitu:

a. Investasi yang terdorong (induced investment) dan Investasi otonom (autonomous investment)

Investasi yang terdorong (induced investment) yaitu investasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik itu pendapatan daerah maupun pendapatan pusat atau nasional. Investasi ini diadakan akibat adanya pertambahan permintaan, pertambahan permintaan yang mana adalah akibat pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah maka pertambahan permintaan akan digunakan untuk tambahan konsumsi, sedangkan pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan, dan apabila ada tambahan permintaan maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

Investasi otonom yakni investasi yang dilakukan oleh pemerintah karena disamping biayanya cukup besar juga investasi ini tidak memberikan keuntungan, dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan pusat atau nasional tetapi dapat berubah karena adanya perubahan factor-faktor di luar pendapatan seperti tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha dan sebagainya.

Investasi ini dilakukan secara bebas, artinya investasi ini diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal

yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan perkataan lain tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya investasi bendungan untuk saluran irigasi tidak akan memberikan keuntungan langsung kepada pemerintah, tetapi dengan irigasi akan meningkatkan produksi hasil pertanian.

b. Public Investment dan Private Investment

Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah pusat/daerah yang bersifat resmi.

Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh swasta, dimana keuntungan yang menjadi prioritas utama berbeda dengan pubic investment yang diarahkan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

c. Domestic Investment dan Foreign Investment

Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing. Suatu negara yang memiliki banyak sekali faktor-faktor produksi alam namun tidak memiliki faktor produksi modal yang cukup untuk mengolah sumber-sumber yang dimilikinya itu, akan mengundang modal asing ini agar sumber-sumber yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

d. Gross Investment dan Net Investment

Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. Jadi mencakup segala jenis investasi, baik itu autonomous maupun induced, baik private maupun public, artinya seluruh investasi yang dilakukan di suatu

negara atau daerah pada atau selama suatu periode waktu tertentu dinamakan gross investment.

Net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto tahun ini 30 juta sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun lalu 10 juta, maka investasi nettonya adalah sebesar 20 juta.

2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut: 1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis usaha yang prospektif dan dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

2. Tingkat bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberkan keuntungan kepada para pengusaha, dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanam, yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar), modal yang diperoleh lebih besar dari tingkat bunga.

Seorang investor mempunysi dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu: pertama, dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito) ; kedua, dengan menggunakannya untuk investasi. Dalam hal dimana pendapatan yang akan diperoleh adalah lebih dari tingkat bunga , maka

pilihan terbaik adalah mendepositokan uang tersebut, dan akan menggunakannya untuk investasi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh adalah lebih besar dari tingkat bunga yang akan dibayar.

3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan

Dengan adanya ramalan tentang kondisi dimasa depan akan dapat menentukan tingkat investasi yang akan tercipta dalam perekonomian. Apabila ramalan di masa depan adalah baik maka investasi akan naik. Sebaliknya, apabila ramalan kondisi ekonomi dimasa akan datang adalah buruk, maka investasi akan rendah.

4. Kemajuan teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh pengusaha, sehingga makin tinggi tingkat investasi yang dicapai.

5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (included investment).

6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para pengusaha untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk investasi-investasi baru.

7. Situasi politik

Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor terutama para investor asing untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan suatu jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan. Sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh investor.

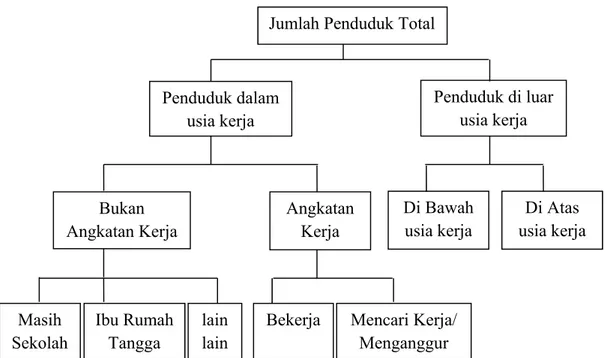

2.5 Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan dan sedang bekerja, termasuk dalam kelompok ini adalah usia produktif yang mencari kerja. Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistika adalah “bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau bekerja atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan tersebut”.

Angkatan kerja secara tradisional dianggap merupakan faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, semakin besar angkatan kerja maka semakin banyak pula tenaga kerja yang produktif. Angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaaan. Dengan demikian, angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk ke pasar kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan rasio antara angkatan dan tenaga kerja. Semakin besar jumlah penduduk dan TPAK-nya maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja. TPAK dipengaruhi oleh berbagai factor demograrfis, social dan

ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK adalah: umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal (kota/desa), pendapatan, dan agama.

Pertambahan penduduk bukanlah merupakan suatu masalah, melainkan sebaliknya justru merupakan unsur penting yang memacu pembangunan ekonomi. Populasi yang besar adalah dasar pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan bebagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomis produk yang menguntungkan semua pihak. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian, dalam konteks pembangunan pandangan terhadap penduduk menjadi terpecah dua, ada yang mengatakan penduduk yang besar akan menghambat pembangunan serta beban dari pembangunan dan sebagian ahli mengatakan bahwa penduduk dianggap sebagai pemicu pembanguanan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan akan menimbulkan masalah ketenaga kerjaan dan dalam kaca mata modern penduduk justru dipandang sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Bertitik tolak dalam masalah penduduk dan angkatan kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif wajib diberi perhatian yang utama dalam ekonomi pembangunan karena kenaikan jumlah penduduk secara otomatis akan menaikkan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap salah satu faktor yang positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya akan lebih besar.

2.5.1. Pandangan Adam Smith

Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menetukan kemakmuran suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mengolahnya, sehinngga bermanfaat bagi kehidupan.

Smith juga melihat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah awal pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.2. Skema Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Total

Penduduk di luar usia kerja Penduduk dalam usia kerja Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja Di Bawah usia kerja Di Atas usia kerja Masih Sekolah Ibu Rumah Tangga lain lain

Bekerja Mencari Kerja/ Menganggur

2.5.2. Pandangan Lewis

Lewis menyebutkan bahwa kelebihan pekerja bukan merupakan suatu masalah, melainkan suatu kesempatan. Kelebihan pekerja pada suatu sektor akan memberi andil terhadap pertumbuhan produksi dan penyediaan kerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian, yaitu subsisten terbelakang dan kapitalis modern. Pada sektor subsisten terbelakang, tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Pekerja di sektor subsisten terbelakang mayoritas berada di wilayah pedesaan. Sektor subsisten terbelakang memiliki kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah yang relatif lebih rendah daripada sektor kapitalis modern. Lebih rendahnya upah pekerja di pedesaan akan mendorong pengusaha di wilayah perkotaan untuk merekrut pekerja dari pedesaan dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten terbelakang ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

2.5.3. Pandangan Fei-Ranis

Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh yakni:

1) Para penganggur semu (yang tidak menambah produksi pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.

2) Tahap di mana pekerja pertanian menambah produksi, tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan produksi lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini, kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang terus-menerus sejalan dengan pertambahan produksi dan perluasan usahanya.