ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN

DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

ID1 KABUPATEN LEMBATA, NTT

HASAN IBRAHIM

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2007

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lembata, NTT adalah karya saya sendiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan daiam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2007

-

Hasan Ibrahim A 325010121

ABSTRAK

HASAN IBRAHIM. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan

kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lembata, NTT. HARTOYO dan DRAJAT MARTIANTO.

Tingkat kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteram yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nubatukan dan 1fe Ape, Lembata, NTT bertujuan untuk mengukur prevalensi kemiskinan berdasarkan indikator BPS, BKKBN, dan subyektif, tingkat akurasi indikator BKKBN dan subyektif dengan bench mark indikator BPS, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Penelitian ini melibatkan 100

keluarga sampel yang dipilih dengan metode sfratijied random sampling.

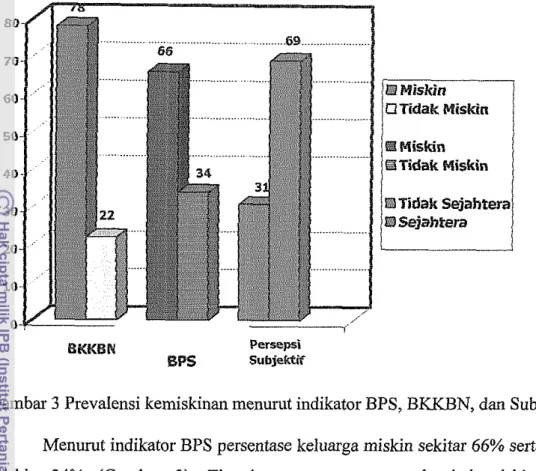

Prevalensi kemiskinan di lokasi sangat bewariasi tergantung indikator yang

di~ergunzkan, yaitu 78% (menggunakan indikator BKKBN), 66% (menggunakan

indikator BPS), dan 31% (menggunakan indikator penilaian subyektif). Dengan

menggunakan indikator BPS sebagai bench mark, penggunaan indikator BKKBN memiliki sensitifitas yang cukup tinggi (89,4%), tapi spesifisitas yang rendah (44,1%) dalam penentuan keluarga miskin. Sebaiiknya penggunaan indikator penilaian subyektif memiliki sensitifitas yang rendah (36,4%), tapi spesifisitas yang cukup tinggi (79,4%). Faktor-faktor yang berhubungan nyata (p<0,05)

dengan kesejahteraan adalah jenis kelamin KK, pendidikan KK, pekerjaan KK.

@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dun memperbanyak ranpa izin tertulis dari Institut Pertanial? Bcxor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrojlm, dun sebagainya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN

DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DI KABUPATEN LEMBATA, NTT

HASAN IBRAHIM

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2007

Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lembata, NTT

Nama : Hasan Ibrahim

NIM : A325010121 Disetujui Komisi Pembimbing Dr. Ir. Hartoyo. M.Sc Ketua Anggota Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga

&$@,

,

9,

Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, Notodiputro, M.S

PRAKATA

Puji dan syukur penrtlis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas ijin dan bimbinganNya sehingga tesis yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lembata, NTT dapat diselesaikan. Penelitian ini mempakan salah satu tugas akhir yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bog or.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini saya tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang pertama penulis berikan kepada Bapak Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc dan Bapak Dr. Drajat Martianto, M.S sebagai komisi pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Terimakasih juga penulis haturkzn kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB dan seluruh tenaga pengajar dan tenaga administrasi, terutama yang bergabung di program studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga karena ketulusan dalam pengajaran serta pelayanan administrasi selama penulis menuntut ilmu di IPB.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktur Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Kupang atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi di sekolah pascasajana IPB.

Atas bantuan dana yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di IPB maka penulis ucapkan terimakasih kepada pengelola bantuan dana pendidikan pascasarjana (BPPS) direktorat pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah Kabupaten Lembata.

Tak lupa penulis mengucapkan. terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Lembata, Bapak Camat Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Ile Ape, Kepala Keiurahan Lewoleba Barat, Lewoleba Timur, Kepaia Desa Dulitukan dan

Tagawiti masing-masing beserta stafnya atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kedua wilayah tersebut.

Penulis memberikan penghargaan yang tulus dan terimakasih yang menGalam kepada ayahanda Haji Ibrahim (almarhum) dan ibunda Siti Habiba serta nenek haja Siti Fatima atas pengasuhan yang telah diberikan kepada penulis. Spesial penulis ucapkan terimakasih buat isteri tercinta Rindayanti, SP, M.Si, atas pengertian dan pengorbanan, nanda Fityan Loly Al-Hasan dan Al-Gifari Loly Hasan yang senantiasa setiap saat menanti kehadiran ayah.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rusdi Koto dan Mama Rosmiati serta adik-adikku Naldilawati, Wiwitria Rosa, Leni Rusdianti, dan Yuni Angelia, Ros mini dan Nurhayati, Kak Kadija beserta suami dan anak- anaknya atas sega!a bantuan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di IPB.

Terimakasih yang terakhir penulis sampaikan buat teman-teman angkatan 2002 di program studi GMSK, khususnya Bu As As, Bu Cucu, Bu Fitri, dan Woro atas kerjasama yang telah kita ciptakan berikut kita bina selama kita di pengembangan sumberdaya keluarga (PSDK).

Meski masih belum sempurna, penulis tetap berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi keilmuan maupun masukan bagi kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan, khususnya di Kabupaten Lembata.

Bogor, Maret 2007

Hasan Ibrahim

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lamahala pada tanggal 24 Agustus 1969. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Haji Ibrahim dan Ibu Siti Habiba.

Riwayat pendidikan penulis adalah SD Negeri Lamahala tahun 1976

sampai tahun 1982, SMP Negeri Lamahala 1982 - 1986, SMA Negeri 468

Larantuka tahun 1986 - 1989, Penulis masuk Jurusan Nutrisi dan Makanan

Temak Fakultas Petemakan Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Sarjana Peternakan Jurusan Nutrisi dan Makanan Temak pada tahun 1996.

Sejak Agustus 1997 sampai dengan sekarang penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Pada tahun 2001 penulis memasuki Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada Program studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga.

DAFTAR IS1 Halaman D ~ F T A R TABEL

...

DAFTAR GAMBAR...

DAFTAR LAMPIRAN...

...

PENDAHULUAN...

Latar belakang Pemrnusan masalah.

...

.

Tujuan penel~tlan...

Tujuan umum...

...

Tujuan khusus.

.

...

Manfaat penel~tlan TINJAUAN PUSTAKA...

Konsep kesejahteraan keluarga...

Faktor-faktor determinan kesejahteraan keluarga...

Karakteristik mmahtangga rniskin versus tidak miskin...

Ukuran mrnahtangga

...

Umur kepala mahtangga

...

Lama pendidikan kepala rumahtangga...

Surnber penghasilan utarna...

Pola konsumsi mahtangga...

Luas lantai mrnah...

Pengukuran tingkat kesejahteraan

.

.

...

Ukuran kem~sk~nan BPS...

Ukuran kesejahteraan BKKBN...

Ukuran kerniskinan Sayogyo...

Ukuran kerniskinan Esrnara...

...

Ukuran kemiskinan Bank Dunia

Ukuran kerniskinan KFM

...

Ukuran kemiskinan Abuzz Asra...

...

Ukuran kemiskinan Subyektif

Upayz-upaya

. .

~emerintah dalam rangka pengentasan...

kem~skman

KERANGKA PEMIKIRAN

...

METODE PENELITIAN...

...

Desain. tempat dan waktu penelitian

...

Metode pengambilan sampel

...

Jenis dan cara pengurnpulan data

...

Penetapan keluarga responden

. .

...

Pengolahan dan analisis data

. .

Definisl operasional

...

HASIL DAN PEMBAHASAN

...

...

Profil Kabupaten Lembata

...

Karakteristik keluarga responden

...

Ukuran keluarga responden

...

Umur kepala keluarga dan responden

Agama keluarga

...

...

Etnis kepala keluarga dan responden

...

Pendidikan kepala keluarga dan responden

Pekerjaan kepala keluarga

...

Pekerjaan responden...

...

Pendapatan dan pengeluaran keluarga responden Aset keluarga responden

. .

...

Prevalensi kern~sk~nan...

Tingkat akurasi indikator BPS. BKKBN. dan penilaian

subyektif

...

Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga...

Umur kepala keluarga

...

Jenis kelamian kepala keluarga...

Pendidikan kepala keluarga...

Jumlah anggota keluarga...

Pekerjaan kepala keluarga...

Etnis kepala keluarga...

Agama keluarga...

Lokasi ternpat tinggal...

Rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

.

...

Pendidlkan

...

...

Pekerjaan

Lokasi tempat tinggal

...

SIMPULAN DAN SARAN...

Simpulan...

Saran...

DAFTAR PUSTAKA...

DAFTAR TABEL

1. Karakteristik sosial demografi rumahtangga miskin dan tidak

. .

m~skin

...

2 Persentase rumahtangga miskin dan tidak miskin menurut

sumber penghasilan utama

...

3. Poia konsumsi rumahtangga miskin dan tidak miskin

...

4 Persentase rumahtangga miskin dan tidak miskin menurut luas - -

lantai

...

5 Program-program pengentasan kemiskinan yang telah

dilakukan selama periode 1990-an

...

6 Jenis dan cara pengumpulan data...

7. Hasil pendataan keluarga tingkat kelurahan tahun 2003 oleh

Sebaran keluarga responden menttrut tingkat kesejahteraan versi PLKB di Nubatukan d m Ile Ape

...

Jumlah keluarga responden hasil verifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan...

Akurasi metode pengukuran kesejahteraan...

Sebaran penduduk Kabupaten Lembata berdasarkan tingkat...

pendidikan

Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status

...

ketenagakerjaan

Penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita perbtt!an.. Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) di Kabupaten Lembata 2002-2003

...

Sebaran keluarga menurut ukuran keluarga...

Sebaran keluarga menurut kategori jumlah anak dan anggota keluarga lain...

Sebaran keluarga menurut tipe keluarga

...

Sebaran keluarga berdasarkan umur kepala keluarga dan responden...

Sebaran keluarga berdasarkan agama di Nubatukan dan Ile...

Ape

Sebaran keluarga berdasarkan etnis

...

Sebaran kepala keluarga dan responden menurut tahun

...

pendidikan

Sebaran kepala keluarga menurut peke jaan utama dan tambahan

...

Sebaran responden menurut pekerjaan utama dan tamb ahan... Sebaran keluarga menurut kategori pendapatan...

Keragaan pengeluaran pangan dan non pangan...

Persentase pengeluaran pangan dan non pangan terhadap - -

pengeluaran total

...

Sebaran keluarga menurut perbandingan pendapataq dan...

pengeluaran

Sebaran keluarga menurut kepemilikan aset

...

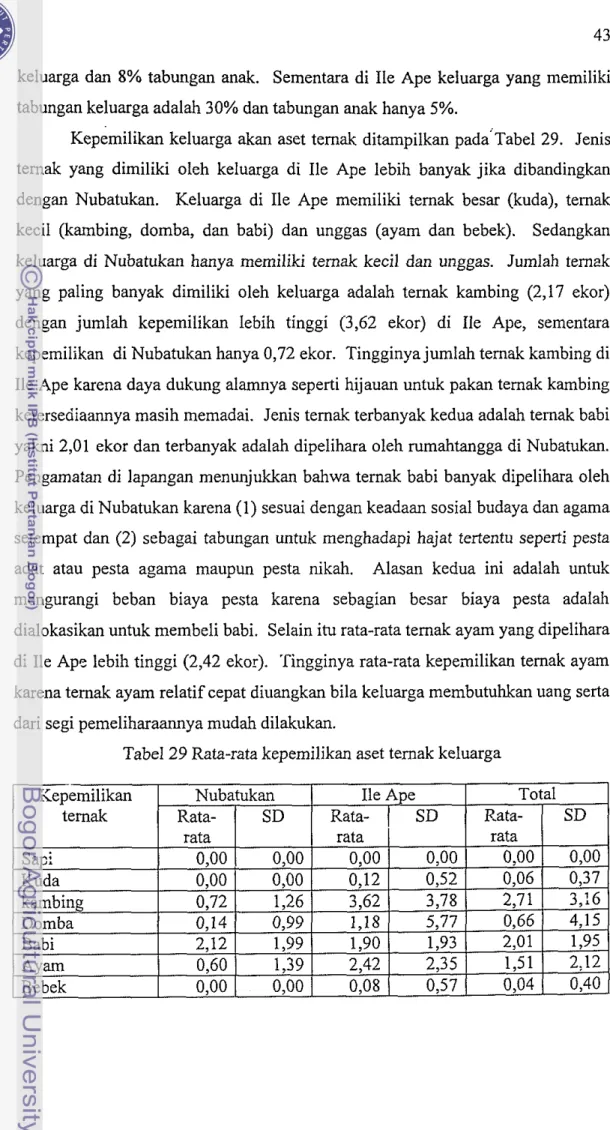

Rata-rata kepemilikan aset temak keluarga...

Halaman 7

Sebaran keluarga berdasarkan kategori luas bangunan rumah... Sebaran keluarga miskin berdasarkan indikator ALEK

...

Sebaran keluarga berdasarkan indikator kesejahteraanBKKBN dan persepsi subyektif dangan indikator BPS sebagai bench mark

...

Sensitifitas dan spesifisitas indikator kemiskinan BKKBN dan persepsi subyektif dengan bench mark indikator BPS...

Klasifikasi tingkat kemiskinar, BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan umur kepala keluarga (tahun)...

Klasifikasi tingkat kemiskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan jenis kelarnin kepala keluarga...

Klasifikasi tingkat kemiskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan pendidikan kepala keluarga...

Klasifikasi tingkat kerniskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan jurnlah anggota keluarga (orang)...

Klasifikasi tingkat kerniskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan pekerjaan kepala keluarga...

Klasifikasi tingkat kemiskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan etnis kepala keluarga...

Klasifikasi tingkat kemiskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan agama...

Klasifikasi tingkat kemiskinan BPS, BKKBN, dan penilaian subyektif berdasarkan lokasi...

DAFTAR GAMBAR

Halaman

. .

. .

...

1. Kerangka pem~klran penel~tlan 17

...

2. Kerangka pengambilan sarnpel 18

3 Prevalensi kemiskinan menurut indikator BPS, BKKBN, dan 45

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Tahapan keluarga sejahtera (BKKBN 2003)

...

692. Indikator kemiskinan alasan ekonomi (ALEK) (BKKBN 71

...

2003)

3. Indikator penilaian subyektif

...

724 Sebaran mmahtangga berdasarkan penilaian subyektif 73

terhadap tingkat kesejahteraan dan status kesejahteraan BKKBN

...

...

5 Hasil Analisis Khi Kuadrat Faktor-faktor yang berhubungan 74

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pembangunan nasional p d a hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam kurun waktu 1976-1996, terjadi peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan, yang ditandai dengan penurunan jumlah dan proporsi penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan (BPS 1999). Namun akibat adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 (1997-1998), jumlah penduduk miskin meningkat sangat tajam menjadi sekitar 4 9 3 juta jiwa (24,23%).

S e j d terjadi krisis ekonomi, berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah dan proporsi penduduk miskin per maret 2006 (BPS 2006) masih relatif tinggi yaitu sebesar 39,05 juta (17,75%); lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005 (35,l juta jiwa atau 15,97%). Banyak faktor yang berkaitan dengan kurang berhasilnya program yang dilaksanakan, di antaranya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diakibatkan oleh kebijakan pengurangan subsidi BBM. Selain itu, program peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pada awal setelah terjadinya krisis, lebih bemuansa untuk mencegah te rjadi penurunan kesejahteraan yang lebih buruk (safety netprogram).

Tingkat kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga (Ancok 1990). Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik ur~tuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tingkat kesejahteraan bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan dalam mengartikan kesejahteraan. BPS mengartikan kesejahteraan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Keluarga yang tidak sejahtera (miskin) apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan

minimumnya. Sementara BKKBN mengartikan kesejahteraan sebagai

kemampuan keluarga untuk hidup dan berfimgsi dalam masyarakat seperti memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

Kemiskinan menurut Sumodiningrat el a1 (1999) bersifat kompleks d m multidimensi. Kompleks artinya faktor sebab akibat kemiskinan sating

mempengaruhi sehingga membentuk sebuah lingkaran setan. Untuk

mengentaskan kemiskinan maka lingkaran tersebut hams diputuskan. Hal ini dapat dilakukan dengan intervensi program pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan sebuah siklus maka intervensi program tidak hanya dilakukan pada satu entry point, tetapi hams dilakukan secara menyeluruh (Khomsan 2002).

Efektifitas atau keberhasilan program intervensi kemiskinan sangat ditentukan oleh targeting (menentukan kelompok sasaran program) yang tepat. Hal ini berkaitan dengan penggunaan metode pengukuran kemiskinan (indikator penentu kemiskinan) yang konsisten. Penentuan kelompok sasaran yang tepat akan menjamin bantuan yang diberikan sesuai target (kelompok miskin)(Grosh

1992). Suryahadi et a1 (1999) dalam Irawan dan Romdiati (2000) yang

melakukan survei sebanyak 100 desa menyatakan bahwa hasil yang dicapai oleh program operasi pajar khusus (OPK) belum optimal karena umumnya kelompok sasaran tidak sesuai dengan ketentuan program. Keluarga yang menjadi target

OPK adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Selain itu dalam

penanggulangan kemiskinan dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap faktor- faktor yang berhubungan dengan tingkat prevalensi kemiskinan, sehingga dapat ditentukan entry point untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan (Khomsan 2002).

Perumusan masalah

Tingkat prevalensi kemiskinan di Kabupaten Lembata selama setahun (2002-2003) mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin adalah 18830 sementara tahun 2003 adalah 27112 (BPS 2004b) atau meningkat sebesar 43,98%. Meningkatnya jumlah keluarga miskin menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lembatabelum efektif. Program pengentasan kemiskinan seyogyanya memperhatikai 2 ha1 agar lebih efektif, yaitu: a). penetapan sasaran progranl (targeting) yang jelas, ha1 ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator dan pendekatan yang konsisten, dan b).

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejhteraan keluarga. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diajukan beberapa research

question sebagai berikut:

1) Bagaimana tingkat prevalensi kerniskinan rnenurut indikator BPS, BKKBN,

dan subyektif?

2) Bagairnana tingkat akurasi indikator BPS, BKKBN, dan subyektif dalam

rnengukur tingkat kesejahteraan keluarga?

3) Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga?

4) Bagairnana upaya dalam pengentasan kemiskinan?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lernbata dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Sernentara itu tujuan khusus dari penelitian ini rneliputi:

1) Mengetahui tingkat prevalensi kesejahteraan keluarga menurut indikator BPS,

BKKBN, dan subyektif.

2) Mengukur tingkat akurasi indikator BKKBN dan subyektif dalam

menentukan tingkat kesejahteraan keluarga dengan menggunakan indikator BPS sebagai bench mark.

3) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan

keluarga.

4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

keluarga.

M a ~ f a a t penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan inforrnasi yang berkaitm dengan pengukuran tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan; yang bemanfaat sebagai:

1) Rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyusun program- program pembangunan khususnya program-program intervensi pengentasan kemiskinan

2) Masukan bagi masyarnkat Lembata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kcluarga.

3) Sumber informasi bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

TINZAUAN PUSTAKA

Konsep kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subyektif, sehingga setiap orang yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat

kesejahteraan (Sukirno 1985). Kesejahteraan menggarnbarkan kepuasan

seseorang karena rnengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Kepuasan yang diperoleh bersifat relatif tergantung jumlah pendapatan yang diperoleh (Sawidak 1985). Orzng yang berpendapatan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhaii hidup minimumnya, sehingga kepuasan yang diperoleh rendah atau tidak sejahtera (miskin). Konsep kesejahteraan menurut Sawidak (1985) adalah kesejahteraan ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi merupakan kesejahteraan yang bersifat lahiriah sehingga bersifat nyata (tangible) dan dapat diukur (measurable). Pengukuran dapat dilakukan terhadap kemarnpuan keluarga dalarn memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan yang bersifat kebendaan laimya.

Konsep kesejahteraan ekonomi memberikan ruang untuk diperdebatkan karena mengabaikan aspek bathiniah dari keluarga. Syarief dan Hartoyo (1993) menyatakan bahwa keluarga dengan pendapatan di atas standar minimum belurn tentu sejahtera dan pendapatan di bawah standar minimum tidak selarnanya tidak sejahtera. Keluarga yang memiliki pendapatan di atas standar hidup minimum merasa tidak sejahtera karena tidak puas dengan apa yang diperolehnya, merasa stress, dan dituntut oleh pekejaan. Sedangkan keluarga yang berpendapatan di bawah standar hidup minimun bisa merasa sejahtera karena selalu bersyukur atas karunia yang diberikan serta rnerasa cukup serta hidupnya selaras alam.

Faktor-faktor determinan kesejahteraan keluarga

Menurut Syarief dan Eartoyo (1993), faktor yang mempengaruhi

kesejehteraan keluarga terdiri dari faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemarnpuan keluarga dalam memperoleh pendapatan. Keluarga yang tidak sejahtera (miskin) memiliki pendapatan yang rendah. Rendahya pendapatan tersebut menurut Sharp et a1 (1996) dalam Kuncoro

(1997) disebabkan oleh adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta perbedaaan akses dalam modal

Faktor-faktor bukan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah faktor budaya, faktor teknologi, faktor keamanan, faktor kehidupan beragama, faktor kepastian hukum (Syarief dan Hartoyo 1993). Budaya berfungsi sebagai filter untuk mengantisipasi budaya luar sehingga keluarga tetap eksis. Teknologi dapat meningkatkan produk dan efisiensi dalam. menggunakan sumberdaya yang terbatas sehingga akan meningkatkan pendapatan. Kondisi yang aman memberikan rumg bagi pelaksanaan pembangunan berikut pendistribusian hasil-hasilnya bagi masyarakat, serta menjamin kebebasan setiap keluarga dalam mempelajari dan menjalarkan syariat menurut agama yang dipeluknya. Adanya kepastian hukum membuat setiap keluarga akan berusaha dengan tenang karena sumberdaya yang dimiliki dijamin oleh hukum.

Rambe (2004) menemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan keluarga tergantung pada indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan keluarga. Selanjutnya dikatakan bahwa ada 4 faktor yang konsisten dalam menentukan tingkat kesejahteran keluarga yakni faktor pendidikan, kondisi tempat tinggal, harga, dan pengeluaran.

Karakteristik rumahtangga miskin versus tidak miskin.

Karakteristik yang dibandingkan antara rumahtangga miskin dan tidak miskin terdiri dari karakteristik demografi, karakteristik ketenagakejaan, pola konsumsi rumahtangga dan karakteristik tempat tinggal. Dengan membandingkan setiap karakteristik antara rumahtangga miskin dan tidak miskin pcrsoalan

kemiskinan dapat terungkap (BPS 1999). Karakteristik-karakteristik tersebut akan

di.jeIaskan di bawah ini.

Ukuran rumahtangga. Rumahtangga miskin menanggung beban yang lebih besar jika dibandingkan dengan rumahtangga tidak miskin. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata jumlah anggota rumahtangga miskin yang lebih tinggi (4,9) orang, sementara rumahtangga tidak miskin yang hanya 3,9 orang. Jumlah anggota rumahtangga miskin dan tidak miskin di desa lebih rendah ( 4,8 versus 3,s) orang daripada di kota (5,l versus 4,O) orang (Tabel 1). Jumlah anggota

rurnahtangga miskin cenderung besar karena rnemiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi sementara tingkat kematian rendah. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah, dan kurangnya akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi.

Umur kepala rumahtangga. Rata-rata umur kepala rurnahtangga miskin adalah 46,l tahun dan rurnahtangga tidak miskin adalah 46,4 tahun (Tabel 1). Dengan demikian dapat dikatakan usia kepala kepala rumahtangga miskin dan tidak miskin hampir sama. Keadaaan ini rnenggambarkan bahwa rumahtangga miskin dan tidak rniskin dikepalai oleh kepala keluarga yang masih produktif.

Lama pendidikan kepala rumahtangga. Ditinjau dari segi pendidikan, rata-rata lama pendidikan kepala rumahtangga rniskin lebih rendah (5,s) tahun

daripada di kota (7,7) tahun (Tabel I). Hal ini mengindikasikan bahwa

rurnahtangga tidak miskin dipimpin oleh kepala rurnahtangga yang berpendidikan lebih rendah. Pola penyebaran lama pendidikan kepala rumahtangga miskin dan tidak miskin sama, yakni lama pendidikan kepala nunahtangga di desa lebih rendah daripada di kota.

Tabel 1 Karakterisiik sosial demografi rumahtangga miskin dan tidak rniskin

Surnber:

BPS

(1999)Sumber penghasilan utama. Sumber penghasilan utama rumahtangga miskin dan tidak miskin disajikan pada Tabel 2. Visualisasi pada tabel 2 menunjukkan bah..va sumber penghasilan utama rumahtangga miskin adalah berasal dari sektor pertanian 59,68% sementara rurnahtangga tidak miskin adalah

berasal dari sektor jasa-jasa (43,52)(Tabel 2). Dengan demikian rumahtangga

miskin masih mengandalkan sumber penghasilan utamanya dari sektor pertanian. Di sisi lain Tabel 3 juga menginformasikan bahwa sumber penghasilan utama

rumahtangga miskin dan tidak miskin di desa lebih dominan adalah berasal dari sektor pertanian yakni 75,70% dan 58,79%. Kenyataan ini memberi konfirmasi bahwa sebagian besar rumahtangga di desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Tabel 2 Persentase rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut sumber penghasilan utama

Sumber: BPS (1999)

Pola konsumsi rumahtangga. Rumahtangga miskin rnemiliki persentase pengeluaran untuk makanan lebih besar (71,23%) daripada tidak miskin

(38,31%)(Tabel 3). Sementara pengeluaran untuk bukan makanan bagi

mmahtangga miskin hanya 28,70% jika dibandingkan dengan mmahtangga tidak miskin yang rnencapai 61,70. M i n y a prioritas utama mrnahtangga miskin dalam membelanjakan sebagian besar pendapatannya adalah untuk memenuhi kebutuhana makanan.

Tabel 3 Pola konsumsi rumah tingga rniskin dan tidak miskin

Luas lantai rumah. Luas lantai adalah salah satu ukuran yang dapat

digunakan untuk menilai kualitas mmah. Dan segi luas lantai, terlihat perbedaan

yang cukup jelas antara mmahtangga miskin dan tidak rniskin. Hal ini

ditunjukkan oleh persentase rumahtangga tidak miskin yang merniliki r ~ m a h Wilayah Kota Desa Rata-rata kota+desa Sumber: BPS (1999) Jenis konsumsi (%)

makanan Bukan makann

miskin 7434 68,26 71;23 miskin 25,66 3 1,74 28,70 Tidak miskin 40,71 35,90 38,31 Tidak rniskin . 59,29 64,lO 61,70

dengan luas lantai >45 m2 lebih besar (65,?2%) daripada miskin (58,24%)(Tabel 4).

Tabel 4 Persentase rumahtangga miskin dan tidak miskin menurut luas lantai

Sumber: BPS(1999)

Dari perbandingan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) keluarga miskin memiliki tanggungan keluarga lebih tinggi daripada kel1-~arga tidak miskin, (2) usia kepala rumahtangga miskin tidak berbeda dengan tidak

miskin, (3) rata-rata lama pendidikan kepala rumahtangga miskin lebih rendah

daripada tidak miskin, (4) sumber penghasilan utama mmahtangga miskin berasal

dari sektor pertanian sedangkan rumahtangga tidak miskin berasal dari sektor jasa, (5) alokasi pengeluaran terbesar untuk rumahtangga miskin adalah untuk makanan

sedangkan rumahtangga tidak miskin adalah bukan makanan, (6) persentase

rumahtangga miskin yang memiliki luas lantai > 45 m2 lebih rendah daripada

rumahtangga tidak miskin.

Pengukuran tingkat kesejahteraan

Pengukuran tingkat kesejahteraan dapat dilakukan dengan pendekataii obyektif dan subyektif. Pendekatan obyektif dikembangkan berdasarkan nilai- nilai normatif, sedangkan pendekatan subyektif dikembangkan berdasarkan psda nilai-nilai individu dan rumahtangga. ~ a l & mengukur tingkat kemiskinan dengan pendekatan obyektif terlebih dahulu hams ditetapkan garis kemiskinan atau standar hidup minimum suatu masyarakat sebagai pembanding yang dikenal dengan garis kemiskinan. Pendudllk dikatakan miskin jika standar hidup minumurnnya di bawah garis kemiskinan (Raharto dan Romdiati 2000).

Pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan obyektif berdasarkan indikator-indikator yang telah disepati sehingga dapat digunakan untuk melakukan survei dalam skala yang luas (negara dan propinsi). Namun pendekatan subyektif didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan individual untuk menentukan tingkat kesejahteraan (Raharto dan Romdiati 2000), karena merekalah yang paling mengenal kehidupannya (Tim peneliti 1994). Dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada tingkat keluarga.

Uku:an kemiskinan BPS. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS

dengan cara membandingkan total pengeluaran penduduk per kapita per bulan terhadap batas garis kemiskinan yang berlaku. Penduduk dinyatakan miskin jika pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Metode ini disebut metode Head Count Index (BPS 2000).

Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah besamya nilai rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Penentuan garis kemiskinan merujuk pada reference population atau penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan (BPS 1999). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 Kalori per orang per hari menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1978. Sementara pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan adalah pengeluaran untuk perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, bamg-barang yang tahan lama dan bxang serta jasa esensial laimya (Irawan 2000).

Ukuran kesejahteraan BKKBN. Pengukuran tingkat kesejahteraan yang dilakukan oleh BKKBN berdasarkan pada konsep keluarga sejahtera. Keluarga

sejahtera dibagi menjadi 5 tahap yakni keluarga pra sejahtera (PS), keluarga

sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera I1 (KS II), keluarga sejahtera 111 (KS III), dan keluarga sejahtera 111 plus (KS 111 plus) (BKKBN 2003). Pentahapan

tersebut mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya.

Kebutuhan hidup setiap tahapan keluarga diterjemahkan dalam kriteria- kriteria. Kriteria-kriteria tersebut meliputi kebutuhan spiritual, pangan, sandang,

Fapan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana (KB), interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, transportasi, menabung, memperoleh

informasi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakataX (Raharto &

Romdiati 2000).

Keluarga PS I adalah keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasamya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang,

papan dan kesehatan. KS I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan

dasamya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalarn keluarga,

interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. KS

I1

adalahkeluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. KS I11 adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan sosial psikologisnya, dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif da!am usaha kemasyarakatan di lingkungan

desa atau wilayahnya. KS 111 Plus adalah keluarga-keluarga yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial psikologisnya, kebutuhan pengembangannya, serta secara teratur ikut menyurnbang dalam kegiatan sosiai dan aktif mengikxti gerakan semacam itu dalam masyarakat (BKKBN 2003). Kriteria masing-masing tahapan keluarga sejahtera disajikan

pada Lampiran 1.

Untuk menentukan keluarga miskin di tingkat desakelurahan BKKBN mengtmbangkan indikator-indikator yang bersifat ekonomi. Menurut indikator alasan ekonomi keluarga miskin terdiri dari keluarga pra sejahtera alasan ekanomi

d m keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Indikator kemiskinan alasan ekonomi

disajikan pada lampiran 2. Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator penentu kemiskinan alasan ekonomi digolongkan

keluarga miskin (BKKBN 2003). Lndikator alasan ekonomi dilampirkan pada

Lampiran 2

Ukuran kemiskinan Sayogyo. Dalam mengukur tingkat kesejahteram keluarga, Sayogyo menggunakan kriteria batas garis kemiskinan berdasarkan

satuan kilogram beras ekuivalen. Garis kemiskinan dihitung dengan cara mengalikan jumlah konsumsi beras (kgkapita) dengan harga beras pada saat yang bersangkutan dan rata-rata anggota tiap keluarga adalah 5 orang. Menurut garis kemiskinan Sayogyo, keluarga dibagi menjadi:

1. Keluarga sangat miskin. Keluarga yang memiliki penghasilan di bawah

setara dengan 240 kg berasltahun untuk penduduk yang tinggal di

pedesaan dan pengllasilan di bawah setara 360 kg berasltahun bagi mereka yang tinggal di perkotaan.

2. Keluarga miskin. Keluarga yang mempunyai penghasilan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg berasltahun untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras sampai 480 kg/tahun ntuk daerah perkotaan.

3. Keluarga hampir cukup. Keluarga yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang berpenghasilan setara dengan 320 kg sampai 480 kg berasltahun untuk pedesaan, dan mereka yang berpenghasilan setara 480 kg sampai 720 kg berasltahun yang tinggal di perkotaan.

4. Cukup. Kelompok ini terdiri dari keluarga yang memiliki penghasilan

setara dengan lebih dari 480 kg beras/tahun yang tinggal di pedesaan dan mereka yang tinggal di perkotaan dengan penghasilan di atas setara 720 kg

berasltahun (Sumodiningtrat el a1 1999).

Indikator ini rnemiliki keterbatasan karena kebutuhan dasar setiap individu sangat beragam, baik kebutuhan pangan maupun bukan makanan. Oleh karena itu tidak dapat diukur hanya dengan merujuk pada pengeluaran yang disetarakan beras. Selain itu indikator ini sulit untuk diterapkan pada daerah yang bahan

makanan utamanya bukan beras @ahart0 & Romdiati 2000).

Ukuran kemiskinan Esmara. Menurut Hendra Esmara (1986), garis kemiskinan diukur berdasarkan pada jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan barang-barang seperti beras, daging, sayur, perurnahan,

pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pokok di sini dapat berubah-ubah.

Perubahan pengeluaran per kapita atas barang kebutuhan pokok mencerminkan perubahan tingkat harga dan pola konsumsi keluarga. Indikator ini mampu menjelaskan perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan pokok

(Sumodiningtrat et a1 1999). Sehingga dikatakan ukuran kemiskinan Esmara marnpu menangkap dampak inflasi maupun dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas b'arang-barang esensial yang dikonsumsi (Kuncoro

1997).

Ukuran Bank Dunia. Garis kemiskinan yang digunakan bank dunia

untuk mengukur penduduk miskin adalah pengeluaran berdasarkan data-data SUSENAS. Untuk mengatasi perbedaan harga antar daerah maka pengeluaran konsumsi hams disesuaikan dengan harga yang berlaku di Jakarta (Sumodiningtrat et ai 1999).

Ukuran kebutuhan fisik minimum ( K F M ) . Ukuran ini dikembangkan

oleh departemen tenaga kerja untuk menentukan tingkat upah minimum. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data tentang biaya hidup di kota- kota di seluruh propinsi, untuk menentukan indeks kebutuhan fisik minimum. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan indeks kebutuhan fisik minimum, meliputi kebutuhan pangan dan non pangan yang telah ditetapkan (Sumodiningrat

er a1 1999).

Ukurau Abuzar Asra. Penentuan garis kemiskinan tidak berbeda dengan ukuran sebelurnnya tetapi dilakukan penyesuaian terhadap batas garis kemiskinan

dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya inflasi terhadap barang-barang

dan jasa konsumsi kelornpok miskin (Sumodiningtrat et a1 1999).

Ukuran subyektif. Pengukurat kemiskinan dengan ukuran subyektif dilakukan berdasarkar. pada asumsi bahwa masyarakat yang lebih memahami dan mengartikan standar hidupnya (Raharto dan Romdiati 2000). Pendekatan ini

mengukur kesejahteraan keluarga dalam perspektif fenomenologi artinya

berdasarkan fenomena yang mmcul di masyarakat (Bogdan and Taylor 1984 diacu dalam Tim Peneliti 1994).

Beberapa hasil penelitian yang menggunakan pendekatan subyektif dalam mengukur tingkat kesejahteraan antara lain: (1) Singarimbun dan Penny (1984) menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan di pedesaan Jawa berhubungan erat dengan pemilikan dan penguasaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. (2) hfubyarto, Sutrisno dan Dove (1984) yang melakukan penelitian

masyarakat nclayan berkaitan dengan pemilikan alat tangkap, hubungan patron-

clienf (punggawa-sawi) dan kebutuhan mencari pekerjaan tambahan. (3) Sayogyo

(1994) menemukan bahwa pandangan masyarakat NTT tentang kesejahteraan

berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan sosial. Pandangan mereka berbeda- beda tergantung pada budaya dan wilayah geografi. (4) Rambe (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan keluarga menurut indikator subyektif adalah pendidikan kepala ~ m a h t a n g g a , umur kepala rumahtangga, persepsi harga, dan pendapatan.

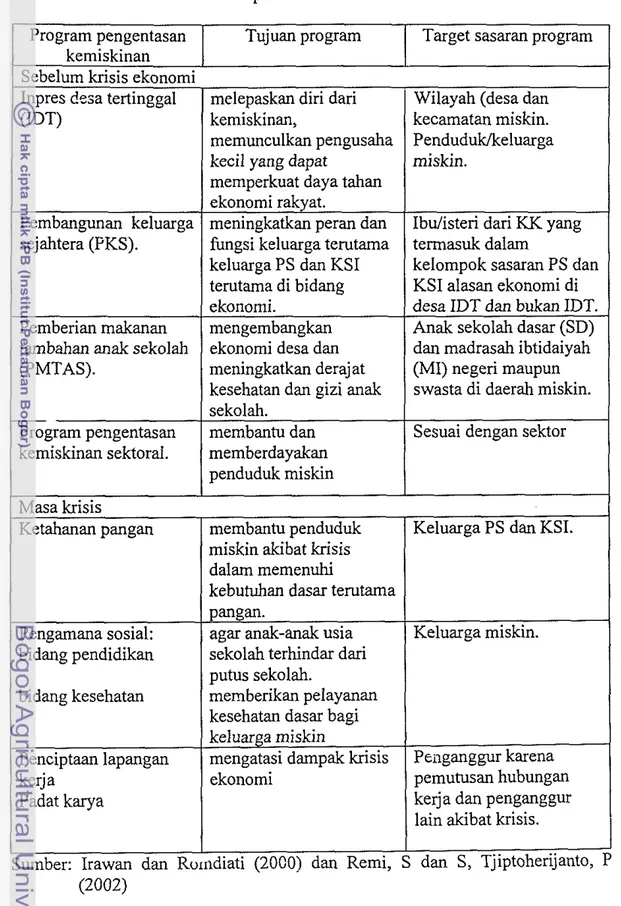

Upaya-upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Komitmen pemerintah dalarn meningkatkan kesejahteraan tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendukung dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar

golongan. Operasionalisasi Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui

program-program pengentasan kemiskinan. Program-program ini dapc: disajikan pada Tabel 5.

Secara umum seluruh program pengentasan kemiskinan memiliki tujuan yang sama yakni membantu dan memberdayakan penduduk miskin untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Perbedaannnya adalah program pengentasan kemiskinan sebelum krisis difokuskan untuk meningkatkan pendapatan sedangkan di masa krisis hanya bersifat transfer pendapatan.

Strategi penghapusan kemiskinan sebelum krisis diarahkan untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari seluruh penduduk, baik dari aspek kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Oleh sebab itu bantuan dana maupun pendampingan yang diberikan diharapkan ada perbaikan struktural seperti penciptaan lapangan k e j a yang produktif yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

Sementara pada era krisis ekonomi program-program pengentasan kemiskinan diarahkan untuk menolong penduduk miskin karena krisis ekonomi atau bersifat emergency. Penduduk miskin memperoleh bsntuzn melalui keterlibatan mereka dalam program tersebut. Oleh sebab itu program bantuan

yang diterima oleh penduduk miskin tersebut hanyalah transfer pendapatan bukan melalui perbaikan stmktural (Irawan dan Romdiati 2000).

Tabel 5 Program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan selama

periode 1990-an

I I I I

Sumber: Irawan dan Rorndiati (20CO) dan Remi, S dan S, Tjiptoherijanto, P (2002)

Target sasaran program

Wilayah (desa dan kecamatan miskin. Penduduklkeluarga miskin.

Ibutisteri dari KK yang termasuk dalam

kelompok sasaran PS dan KSI alasan ekonomi di desa IDT dan bukan IDT. Anak sekolah dasar (SD) dan rnadrasah ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta di daerah miskin. Sesuai dengan sektor Program pengentasan

kemiskinan Sebelum krisis ekonomi Inpres desa tertinggal (IDT)

Pembangunan keluarga sejahtera (FKS).

Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS).

Program pengentasan kemiskinan sektoral. Masa krisis

Tujuan program

melepaskan diri dari kemiskinan,

memunculkan pengusaha kecil yang dapat

memperkuat daya tahan ekonomi rakyat.

meningkatkan peran dan fungsi keluarga terutama keluarga PS dan KSI terutama di bidang ekonomi.

mengembangkan ekonomi desa dan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi anak sekolah.

membantu dan rnemberdayakan penduduk miskin

Keluarga PS dan KSI.

Keluarga miskin.

Peilganggur karena pemutusan hubungan ke j a dan penganggur lain akibat krisis. Ketahanan pangan Pengamana sosial: bidang pendidikan bidang kesehatan Penciptaan lapangan kerja Padat karya membantu penduduk miskin akibat krisis dalam memenuhi

kebutuhan dasar terutama pangan.

agar anak-anak usia sekolah terhindar dari putus sekolah.

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin

mengatasi dampak krisis ekonomi

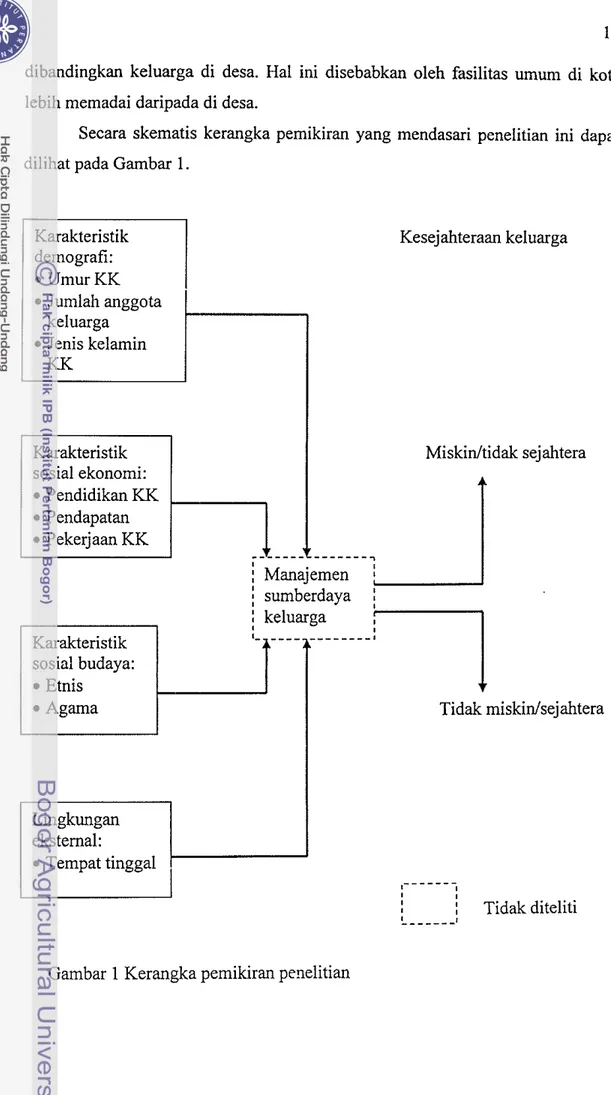

KERANGKA PEMIKIRAN

Tingkat kesejahteraan keluarga berbeda-beda tergantung wilayah regional maupun geografi serta nilai-nilai sosial budaya dimana keluarga berada. Konsekuensi logisnya adalah terjadi perbedax setiap individu (keluarga) dalam menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga.

Faktor-faktor atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat

kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Karakteristik

deinografi (umur kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan jenis kelamin

kepala keluarga), (2) Karakteristik sosial ekonomi (pendidikan keptila keluarga,

pendapatan dan pekerjaan kepala keluargs.), Karakteritik sosial budaya (etnis dan agama) serta (3) Lingkungan eksternal (Iokasi tempat tinggal).

Hubungan antara karakteristik demografi (umur dan jenis kelamin KK)

dengan tingkat kesejahteraan keluarga adalah melalui pendapatan. Umur

menentukan tingkat produktifitas. Hubungan antara umur dan produktifitas adalah negatif, artinya semakin bertambah umur seorang kepala keluarga menyebabkan

produktifitasnya menurun. Di sisi lain produktifitas ditentukan oleh jenis

kelamin. Kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki lebih produktif

dibandingkan perempuan. Hal ini akan berimplikasi pada pendapatan yang

diperoleh keluarga. Keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang masih

produktif dan berjenis kelamin laki-laki berpeluang lebih sejahtera. Ukuran

keluarga merupakan jumlah seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga. Hubungan antara ukuran keluarga dengan kesejahteraan keluarga

melalui alokasi pengeluaran keluarga, sehingga keluarga yang memiliki

tanggungan yang lebih banyak berpeluang untuk tidak sejahtera.

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan kepala keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi memberi peluang kepada kepala keluarga untuk memperoleh jenis pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang diperoleh lebih tinggi.

Dengan demikian keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga yang

berpendidikan lebih tinggi berpeluang lebih sejahtera.

Kesejahteraan keluarga juga berkaitan dengan lingkungan eksternal yakni lokasi tempat tinggal keluarga. Keluarga yang tinggal di kota lebih sejahtera

dibandingkan keluarga di desa. Hal ini disebabkan oleh fasilitas umum di kota lebih memadai daripada di desa.

Secara skematis kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

demografi: Umur KK Kesejahteraan keluarga

*

Jumlah anggota keluarga Jenis kelaminsi

;l---

1

Miskid[ sewera:

ManajemenI

sumberdaya I sosial budaya:Agama Tidak miskidsejahtera

Lingkungan eksternal: Tempat tinggal

,---,

I Tidak diteliti L - - - lMETODE PENELITIAN

Desain, ternpat dan waktu penelitian

Desain penelitian ini adalah cross secrional. Penelitian ini telah

dilaksanakan di Kabupaten Lembata selama 3 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2005.

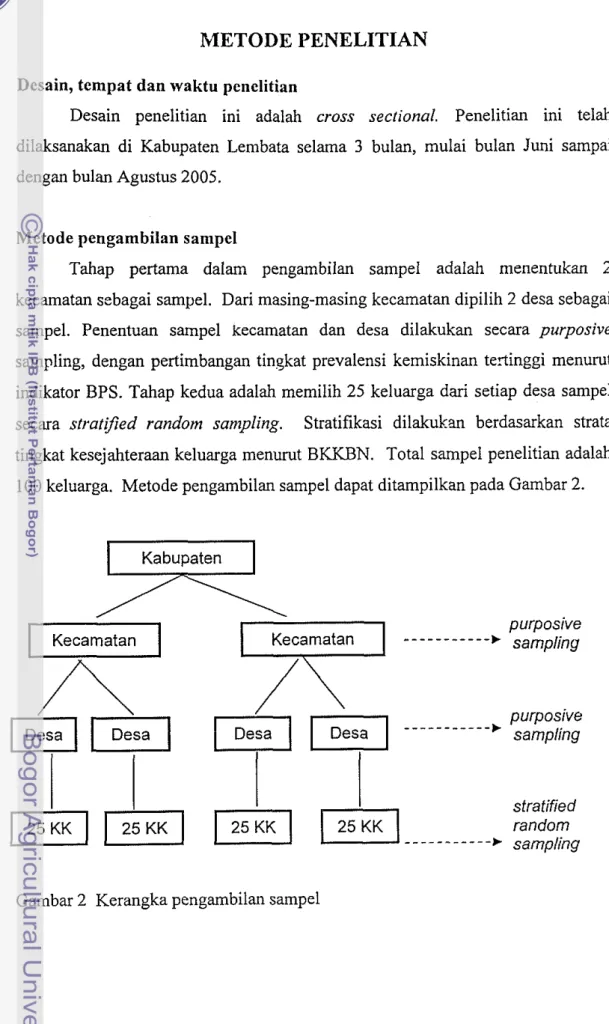

Metode pengambilan sampel

Tahap pertama dalam pengambilan sampel adalah menentukan 2 kecamatan sebagai sampel. Dari masing-masing kecamatan dipilih 2 desa sebagai

sampel. Penentuan sampel kecamatan dan desa dilakukan secara purposive

sampling, dengan pertimbangan tingkat prevalensi kerniskinan tertinggi menurut

indikator BPS. Tahap kedua adalah memilih 25 keluarga dari setiap desa sampel

secara slratiJied random sampling. Stratifikasi dilakukan berdasarkan strata

tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN. Total sarnpel penelitian adalah

100 keluarga. Metode pengambilan sampel dapat ditarnpilkan pada Gambar 2.

stratified random - - - sampling Kabupaten

x

p z z q

purposiveGambar 2 Kerangka ~engambilan sampel

Kecamatan - - - sampliny

A

/'\

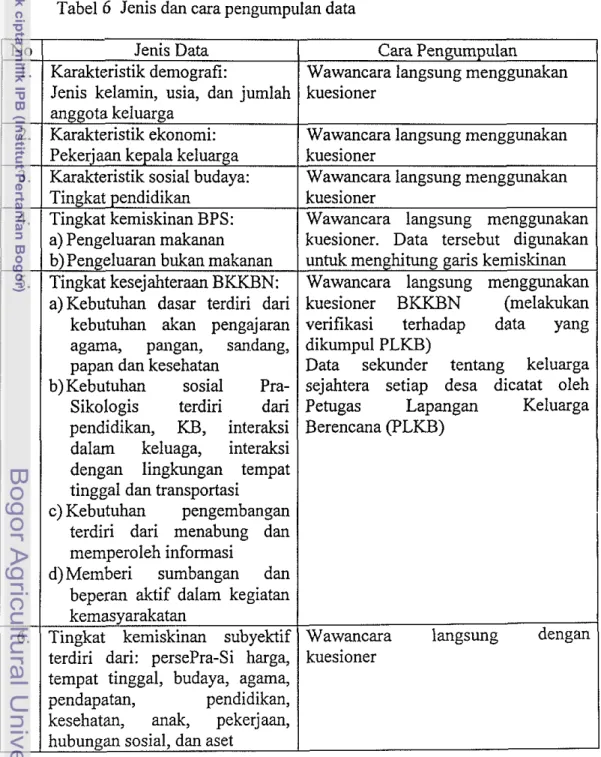

- - - purposiveJenis dan cara pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah karakteristik demografi, ekonomi, sosial budaya, pengeluaran keluarga, serta tingkat kesejahteraan. Pengeluaran keluarga untuk

makanan dikumpulkan dengan metode recall selama sebulan yang lalu.

Sementara time frame untuk pengeluaran bukan makanan adalah sebulan yang

lalu serta setahun yang lalu. Jenis dan cara pengumpulan data disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Jenis dan cara pengumpulan data

papan dan kesehatan Data sekunder tentang keluarga

6.

Sikologis terdiri dari

pendidikan, KB, interaksi

dalam keluaga, interaksi

dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi

c) Kebutuhan pengembangan

terdiri dari menabung dan memperoleh informasi

d) Memberi sumbangan dan

beperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan

Tingkat kemiskinan subyektif terdiri dari: persePra-Si harga, tempat tinggal, budaya, agama,

pendapatan, pendidikan,

kesehatan, anak, pekerjaan,

hubungan sosial, dan aset

Petugas Lapangan Keluarga

Berencana (F'LKB)

Wawancara langsung dengan

Data sekunder adalah data tingka.t kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria BKKBN melalui rekapitulasi hasil pendataan oleh PLKB 2003. Data penunjang terdiri dari kaji dokurnentasi dan kepustakaan dari publikasi/laporan instansi terkait seperti BPS, BKKBN, kabupaten, kecamatan, dan monografi desa. Kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengukur validitas dan reabilitasnya sebelum digunakan untuk penelitian. Tujuan dilakukan uji coba adalah untuk menjamin kualitas data yang akan dikumpulkan dalafil penelitian ini. Hasil pendataan keluarga sejahtera yang dilakukan oleh PLKB disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Pendataan keluarga tingkat kelurahan tahun 2003 oleh PLKB

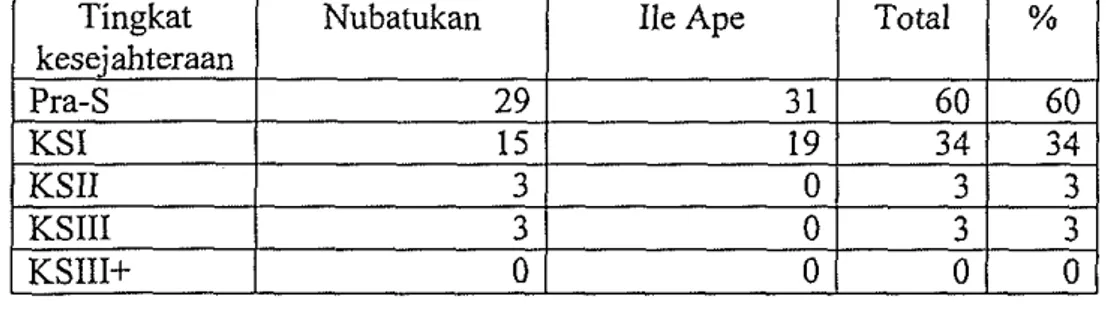

Berdasarkan hasil pendataan PLKB dinyatakan bahwa 56,2% adalah keluarga Pra-S dan 32,2% keluarga dengan strata KSI, 6 3 % KSII, 4,8% KSIII, dan tidak ada keluarga yang dikategorikan KSIII plus (0%). BKKRN menggolongkan keluarga Pra-S dan KSI menjadi keluarga miskin. Dengan demikian sekitar 88,4% keluarga di lokasi penelitian tergolong miskin dan 11,6 tidak miskin.

Penetapan keluarga responden

Penetapan keluarga contoh dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Secara sengaja menentukan 100 orang ibu rumahtangga sebagai responden. Penentuan ini dilakukan secara proporsional berdasarkan

stratifikasi tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN. Hal ini

dilakukan terhadap data hasil ~encacahan oleh PLKB tahun 2003 (Tabel

7). Tahap ini menghasilkan distribusi rumah tangga responden di

Nubatukan dan Ile Ape menurut tingkat kesejahteraan (Tabel 8). Tabel 8 Sebaran keluarga responden menurut tingkat kesejahteraan

versi PLKB di Nubatukan dan Ile Ape.

2. Melakukan verifikasi terhadap ~ m a h t a n g g a responden yang diperoleh

pada Tabel 8. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kembali data

rumahtangga responden yang telah dikumpulkan oleh PLKB. Hasil verifikasi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan disajikan pada Tabel

9.

Tabel 9. Jumlah keluarga responden hasil verifikasi berdasarkan

tingkat kesejahteraan

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah keluarga setiap strata berbeda

antara data PLKB dan hasil verifikasi. Angka yang terletak pada diagonal menunjukkan konsistensi antara PLKB dan verifikasi dalam menentukan

keluarga sejahtara. Keluarga Pra-S berkurang 11, KSI bertambah 16

dan KSII dan KSIII berkurang masing-masing 2 dan 3. Perbedaan ini

penurunan tingkat kesejahteraan dan (2) kesalahm yang dilakukan oleh petugas PLKB dalam melakukan pencacahan keluarga.

3. Penetapan keluarga responden. Keluarga responden dalam penelitian ini

ditetapkan berdasarkan data hasil verifikasi yang dihasilkan pada tahap 2. Dengan demikian rumahtangga responden berjumlah 100 rumahtangga

yang terdiri dari 49 keluarga Pra-S, 50 KS I, dan KSII sebanyak 1

keluarga.

Pengolahan dan analisis data 1 . Data entry

Memasukkan data ke dalam komputer dan diproses dengan menggunakan

program aplikasi microsoft excel XP. Sebelum dimasukkan ke dalam

komputer, data yang telah dikumpulkan perlu diberi kode. 2. Editing

Data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner perlu dibaca lagi dan diperbaiki jika terdapat hal-ha1 yang salah atau yang masih meragukan.

3. Cleaning

Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Apabila tejadi kesalahan memasukkan data ke komputer

maka dilakukan pengecekan ulang ke kuesioner. Cleaning dapat dilakukan

dengan melihat distribusi frekuensi setiap peubah.

Tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan 3 kriteria:

1. BPS, menggunakan garis kemiskinan Kabupaten Lembata.

Membandingkan pengeluaran/kapita/bulan dengan garis kemiskinan

Kabupsten Lembata (Rp 99625kaphln). Keluarga digolongkan sebagai

kcluarga miskin apabila pengeluaran/kapita/bulan lebih rendah dari garis

kemiskinan dan digolongkan tidak miskin jika pengeluaran/kapita/bulan

sama dengan atau lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan.

2. BKKBN, menetapkan beberapa tahap keluarga sejahtera, yaitu:

h

Keluarga Pra-S adalah keluarga yang belum dapat memenuhikebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

9 KS I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

9 KS I1 adalah keluarga yang selain memenuhi kebutuhan dasar

minimumnya juga dapat memenuhi kebutuhan sosial Pra-Sikologisnya.

9 KS 111 adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar

minimum, kebutuhan sosial Pra-Sikologis, dan kebutuhan

pengembangan.

9 KS 111 plus adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar

minimum, kebutuhan sosial Pra-Sikologis, kebutuhan pengeinbangan, serta secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu di masyarakat. Untuk menggolongkan

keluarga miskin atau tidak, BKKBN (2003)menggunakan indikator

alasan ekonomi (ALEK), terdiri dari:

6

Pada umum.ya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari ataulebih.

+6

Anggota ke!uarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di mmah,bekerjalsekolah dan bepergian.

6

Bagian lantai yang terluas dari tanah$ Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau

telur.

6

Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurangsatu stel pakaian bam

$ Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk tiap penghuni.

Apabila keluarga tidak memenuhi salah satu dari ke-6 indikator ALEK maka digolongkan miskin

3. Persepsi terhadap kesejahteraan keluarga: :

Menggunakan 43 pertanyaan tentang penilaian subyektif respunden terhadap kesejahteraan. Jawaban pertanyaan terdiri dari 2 kategori yakni

tidak diberi skor 0 dan skor

1

untuk jawaban ya. Keluarga dinyatakansejahtera apabila skor jumlah jawaban 'ya' 2 50% dan tidak sejahtera

4. Analisis data dilakukar. menurut prosedur sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tingkat kesejahteraan keluarga dengan indikator BPS,

BKKBN, dan persepsi subyektif berkenaan dengan tingkat kesejahteraan. 2. Mengukur akurasi masing-masing metode dengan menggunakan indikator

BPS sebagai bench mark. Tingkat akurasi dinilai berdasarkan kemampuan alat untuk mengklasifikasi keluarga miskin. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akurasi adalah sensitifitas dan spesifisitas (Budiarto 2001). Penghitungan indek sensitifitas dan spesifisitas digambarkan dengan ilustrasi berikut (Tabel 10).

Tabel 10 Akurasi metode pengukuran kesejahteraan.

3. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga mengg.~nakan analisis khi kuadrat (Agresti & Finlay 1997)).

Jumlali A+B C+D Alat 1 Miskin Tidak miskin Julnlah

4. Hasil anallsis data dipergunakan untuk membuat rumus atau rekomendasi

Keterangan: A: Benar miskin B: Miskin Semu C: Tidak mbkin Semu D: Benar tidak miskin Sensitifitas: A/A+C Spesifisitas: D/B+D

kebijakan pengentasan kemisicinan. Alat 2

Definisi operasional

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, Miskin

A

C A+C

suami istri dan anak, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tidak miskin

B

D B+D

2. Kepala keluarga adalah anggota keluarga dewasa (laki-laki atau perempuan)

yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama dalam keluarga. 3. Tingkat kesejahteraan adalah kodisi dari suatu keluarga yang mencerminkan

Tingkat kesejdlteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator BPS, BKKBN, dan subyektif. Tingkat kesejahteraan ymg dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan keluarga yang diukur menggunakan kriteria BPS, BKKBN, dan subyektif

4. Pendapatan adalah total uang yang diterima keluarga dari seluruh anggota

keluarga yang bekerja dan memperoleh gaji maupun dari penghasilan tarnbahan laimya (Rp per bulan).

5. Usia kepala keluarga dihitung berdasarkaxi hari ulang tahun terakhir.

6. Pekerjaan adalah kegiatan individu dimana sebagian besar waktunya

dihabiskan dalam pekerjaan tersebut untuk rnendapatkan pecghasilan.

Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pekerjaan KK sebagai

karyawan atau buruh seperti PNS, karyawan perusahaan, buruh pabrik, pengemudi dengan sistem gaji, buruh penggarap tanah dengan sistem gaji dan

pekerjaan KK sebagai pengusaha/majikan seperti pemilik tanah, nelayan yang

menyewakan kapal, pedagang, pemilik perusahaan..

7. Pendidikan adalah adalah lama pendidikan formal yang pemah dan sedeng

ditempuh oleh

KK

(tahun), diklasifikasikan menjadi 0 (buta huruf), 1-6 (SD),7-9 (SLTP), 10-12 (SLTA), 13-16 (PT).

8. Aset adalah kekayaan keluarga dalam bentuk uang, emas, dan perhiasan, tanah, rumall, mobil, kebun, surat-swat berharga, saham, dan investasi modal. 9. Pengeluatan adalah banyaknya uang (Rp) yang dikeluarkan untuk keperluan konsumsi, tabungan, makanan, perurnahan, pendidikan, dan kesehatan yang dinyatakan dalam Rp/kap/bulan. Dalam penelitian ini pengeluaran dibagi menjadi pengeluaran pangan dan bukan makanan.

10. Ukuran keluarga adalah banyaknya individu Cjiwa) yang tinggallmenetap bersama delam satu rumah dan hidup dari sumber penghasilan yang sama.

Cut offpoinr ukuran keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga kecil (54

orang), sedang (5-7 orang), dan besar <>7 orang).

11. Indikator BPS adalah indikator penentu kemiskinan yang merujuk garis kemiskinan yang dihitung dari pengeluaran per kapita per bulan untuk pangan dan non pangan. Garis kemiskinan pang digunakan adalah Rp 99.625.- per kapita per bulan.

12. Indikator BKKBN yang digunaka untuk mengidentifikasi keluarga miskin adalah indikator alasan ekonomi (ALEK) (Lampiran 2).

13. Indikator penilaian subyektif terdiri dari 5 kelompok penilaian responden

terhadap kesejahteraan yakni penilaian terhadap pendapatan, harga, budaya, agama, dan aset (Lampiran 3).

14. Sensitifitas adalah kernampuan sebuah indikator untuk mengidentifikasi dan

mengklasifikasi keluarga yang benar-benar miskin bila dibandingkan dengan benchmark.

15. Spesifisitas adalah kernampurn sebuah indikator untuk mengidentifikasi dan

mengklasifikasi keluarga yang benar-benar tidak miskin jika dibandingkan dengan benchmark.

HASIL DAN PEMBAHAS.4N

Profil Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata adalah salah satu kabupaten yang tergabung di dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengal luas wilayah 1266,39 km. Secara geografis Kabupaten Lembata berbatasan dengan laut Flores di bagian sebelah utara, laut s a w di bagian selatan, Kabupaten Alor di bagian timur dan Kabupaten Flores Timur di bagian barat. Sementara wilayah administrasinya

terdiri dari 8 buah kecamatan, 5 buah keluahan, dan 11 1 buah desa (BPS 2004b).

Prestasi ekonomi yang dicapai oleh sebuah wilayah dapat dilihat pada perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan perkapita yang terjadi di wilayah tersebut. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita selama 2 tahun terakhir di Kabupaten Lembata meningkat. Pada tahun 2001 PDRB Kabupaten Lembata adalah Rp 38 991 040 000 sedangkan PDRB tahun 2002 adalah Rp 40 313 405 000. Dengan demikian mengalami peningkatan sekitar Rp 1 322 365 000 (3,2%). Sementara pendapatan perkapita Kabupaten Lembata pada tahun 2001 adalah Rp 1 202 706 sedangkan pada tahun 2002 mencapai Rp 1 374 064. Artinya mengalami peningkatan sebesar 12,47% (BPS

2004b). Garnbaran ini menunjukkan bahwa dari segi ekonomi tingkat

kesejahteraan Kabupaten lembata meningkzt.

PDRB terbentuk atas kontribusi dari berbagai sektor. Sektor-sektor tersebut berikut kontribusinya menurut BPS (2004b) adalah sektor pertanian (53,26%) diikuti sektor-sektor jasa (26,00%), sektor perdagangan, restoran, dan hotel (7,40%), sektor pengangkutan dan komunikasi (7,36%), sektor bangunan dan konstruksi (2,91%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (I,%%), sektor industri pengolahm (0,53%), pertambangan dan penggalian (O,Sl%) dan terakhir adalah sektor listrik, gas, dan air minum sebesar 0,48%. Kontribusi sektor terhadap pembentukan PBRB yang paling tinggi adalah pertanian dan yang terendah berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lembata.

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kabu~aten ~ e m b a t a

adalah tidak tamat

SD

(43,38%), diikuti oleh tamat SD (37,48%), tamat sekolahRendahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas menurut hasil SUSENAS 2003 (BPS 2004a) disebabkan oleh faktor ekonomi dan lapangan kerja. Karena tidak mampu mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan ada yang mencari pekerjaan atau bekerja di tempat lain. Komposisi tingkat pendidikan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Lembata relatif rendah (Tabel 11). Dengan demikian dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia di Lembata masih rendah.

Tabel 1 1 Sebaran penduduk Kabupaten Lembata berdasarkan tingkat pendidikan.

Sumber : BPS (2004a)

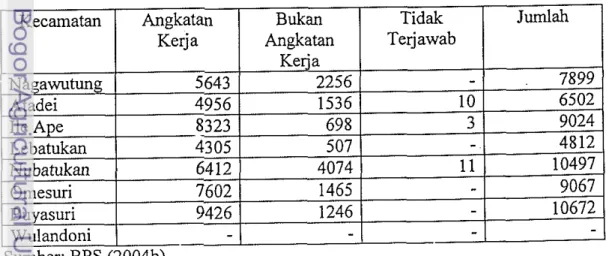

Penduduk dapat digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kusumosuwidho (2000) menyatakan bahwa angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (manpower) yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sementara bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (manpower) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan.

Tabel 12 Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status ketenagakerjaan.

Sumber: BPS (2004b) Jumlah Tidak Te jawab Bukan Angkatan Kecamatan Angkatan Kerja

Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Lembata terdiri dari 46667 orang angkatan kerja dan bukan akan kerja sebanyak 11782 orang (Tabel 12). Visualisasi dari tabel 12 menggambarkan bahwa ada 46667 orang yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan sekitar 11782 orang yang tidak bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih banyak orang yang bekerja daripada menganggur. Perbedaan antara orang yang bekerja dengan yang menganggur adalah sekitar 34845 orang.

Perkembangan keluarga miskin di Kabupaten Lembata dari tahun 2002-

2003 mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin di

Kabupaten Lembata adalah 18830 keluarga sedangkan pada tahun 2003 adalah 271 12 keluarga (BPS 2004b). Dengan demikian selama setahun keluarga miskin di Kabupaten Lembata meningkat sebanyak 8252 keluarga atau 43,98%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu setahun tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lembata mengalami penurunan.

Tabel 13 Penduduk menurut golongan Pengeluaran per kapita per bulan

Sumber: BPS (2004a)

Pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Lembata disajikan pada Tabel 13. Sebagian besar pengeluaran per kapita penduduk (43,64%) Kabupaten

Lembata berada pada kisaran Rp 100000

-

Rp 149999. Hanya sebagian kecilpenduduk (0,05%) yang memiliki pengeluaran Iebih dari 500 000 per kapita per bulan. Dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 99625, diperkirakan 35,8% penduduk tergolong miskin dan 64,2% tidak miskin (Tabel 13).

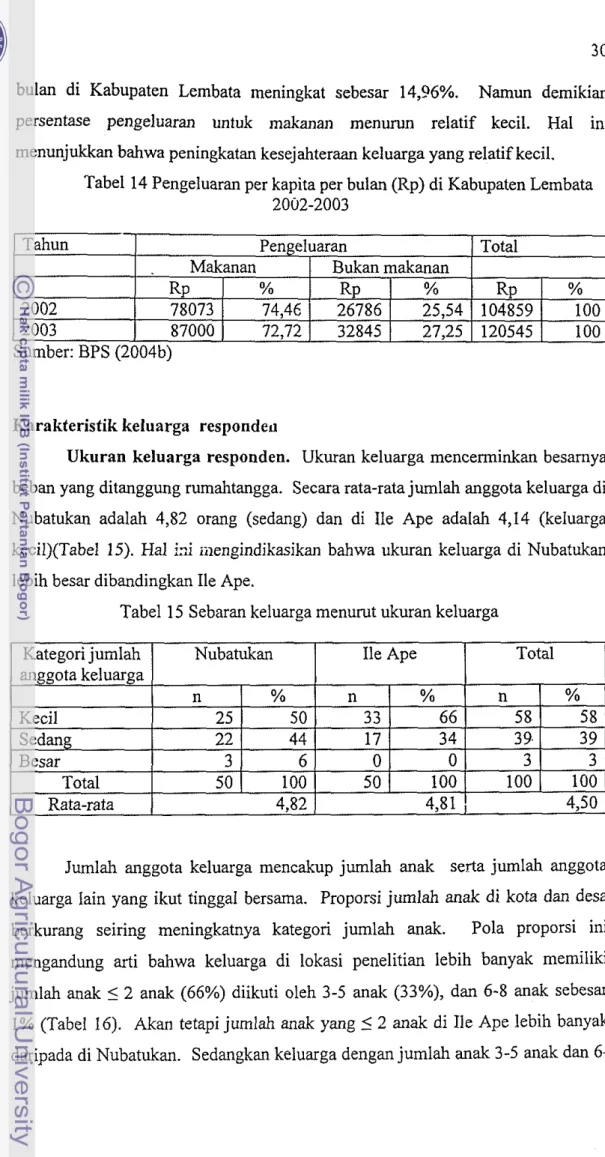

Komposisi pengeluaran perkapita per bulan di Lembata selama setahun (2002-2003) ditampilkan pada Tabel 14. Secara total pengeluaran per kapita per

bulan di Kabupaten Lembata meningkat sebesar 14,06%. Namun demikian persentase pengeluaran untuk makanan menurun relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga yang relatif kecil.

Tabel 14 Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) di Kabupaten Lembata 2OU2-2003

Sumber: BPS (2004b)

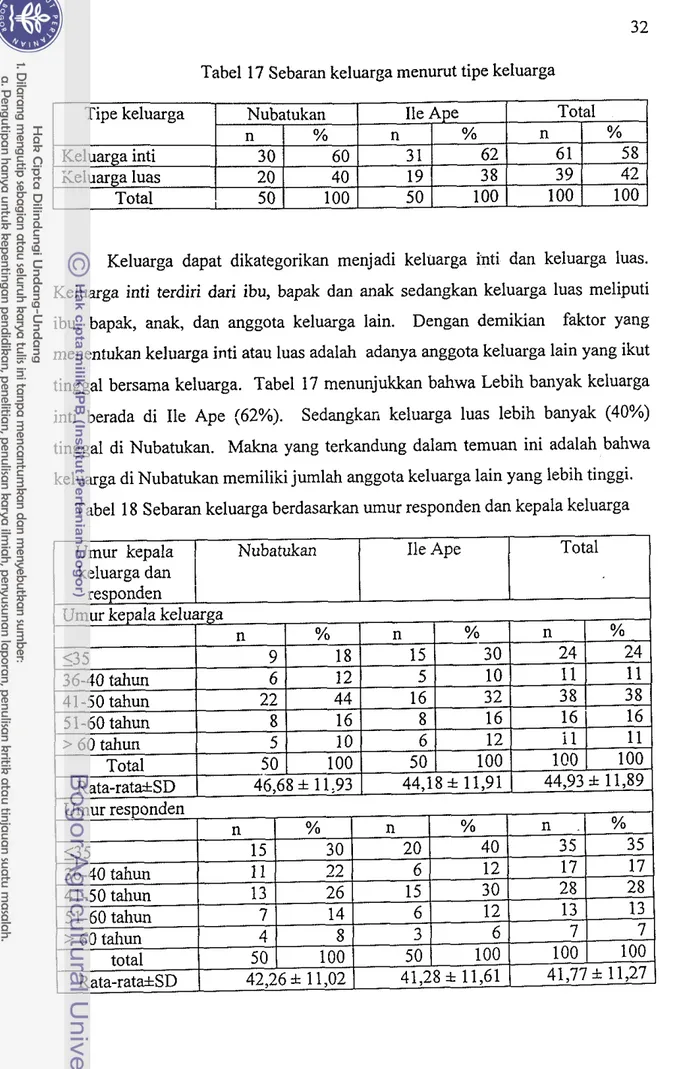

Karakteristik keluarga respondell

Ukuran keluarga responden. Ukuran keluarga mencerminkan besamya beban yang ditanggung rumahtangga. Secara rata-rata jumlah anggota keluarga di Nubatukan adalah 4,82 orang (sedang) dan di Ile Ape adalah 4,14 (keluarga

kecil)(Tabel 15). Hal ini iaengindikasikan bahwa ukuran keluarga di Nubatukan

lebih besar dibandingkan Ile Ape.

Tabel 15 Sebaran keluarga menurut ukuran keluarga

Jumlah anggota keluarga mencakup jumlah anak serta jumlah anggota keluarga lain yang ikut tinggal bersama. Proporsi jumlah anak di kota dan desa

berkurang seiring meningkatnya kategori jumlah anak. Pola proporsi ini

mengandung arti bahwa keluarga di lokasi penelitian lebih banyak memiliki

jumlah anak 5 2 anak (66%) diikuti oleh 3-5 anak (33%), dan 6-8 anak sebesar

1% (Tabel 16). Akan tetapi jumlah anak yang

5

2 anak di Ile Ape lebih banyak8 anak lebih banyak di Nubatukan. Pola proporsi berikut sebaran jumlah anggota keluarga lain di lokasi penelitian sama dengan jumlah anak (Tabel 16). Berdasarkan temuan ini dapat dikatakan bahwa ukuran keluarga di Ile Ape lebih kecil karena lebih banyak keluarga di Ile Ape memiliki jumlah anak dan anggota keluarga lain 52 anak.

Menumt pengamatan di lapangan anggota keluarga lain yang ikut tinggal bersama keluarga di Nubatukan terdiri dari kerabat dekat, kerabat jauh, dan orang yang dianggap kerabat. Alasan anggota mmahtangga lain yang ikut tinggal dengan keluarga di Nubatukan karena menuntut ilmu serta mencari pekerjaan. Anggota keluarga lain ikut tinggal bersama baik di Nubatukan maupun Ile Ape adalah berasal dari kerabat dekat dan jauh.

Tabel I6 Sebaran keluarga menumt kategori jumlah anak dan anggota keluarga lain

Kerabat dekat dan kerabat jauh sama-sama memjuk pada keterikatan individu dalam keluarga melalci darah, adopsi, dan atau perkawinan. Yang

membedakan keduanya adalah hubungan atau ikatan keluarga pada conventioilal

kin lebih kuat daripada discreationary kin. Di sisi lain pada discreationary kin terjadi bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga tetapi karena

kepentingan pribadi. Sementara itu orang yang dianggap kerabat Gctive kin)

adalah karena adanya hubungan yang khusus seperti hubungan antar teman (Bell

1979 dalam Suleeman 1999) 52 3-5 total Rata-ratakSD 46 4 50 92 8 100 0,74*1,19 48

2

50 0,60+0,97 0,67*1,08 96 4 100 94 6 100 94 6 100Tabel 17 Sebaran keiuarga menurut tipe keluarga

Keluarga dapat dikategorikan menjadi keluarga inti dan keluarga luas. Keiuarga inti terdiri dari ibu, bapak dan anak sedangkan keluarga luas meliputi ibu, bapak, anak, dan anggota keluarga lain. Dengan demikian faktor yang menentukan keluarga inti atau luas adalah adanya anggota keluarga lain yang ikut tinggal bersama keluarga. Tabel 17 menunjukkan bahwa Lebih banyak keluarga

inti berada di Ile Ape (62%). Sedangkarh keluarga luas lebih banyak (40%)

tinggal di Nubatukan. Makna yang terkandung dalam temuan ini adalah bahwa keluarga di Nubatukan memiliki jumlah anggota keluarga lain yang lebih tinggi.