17 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis dan Pemerintahan Kota Salatiga

Salatiga terletak di sebelah selatan Semarang dengan luas wilayah 295 KM2, dengan ketinggian 580 M di atas permukaan laut. Luas wilayah administrasi Salatiga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sejarah kota ini. Tidak diketahui secara pasti luas dan batas wilayah Salatiga sampai pada pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusannya pada tanggal 13 Februari 1895 tentang penghapusan Kabupaten Salatiga menjadi sebuah Distrik Salatiga, Afdeeling Ambarawa, Kabupaten Semarang, Karesidenan Semarang.

Salatiga memiliki iklim yang sejuk, agak lembab dan memiliki pemandangan indah karena terletak di lereng Gunung Merbabu dan Ungaran. Pada akhir tahun 1905, populasi hampir 115.000 jiwa yang terdiri dari orang Eropa, orang China, beberapa orang Arab dan Asiatik asing lainnya. Sedangkan pada tahun 1915 populasi hampir 396.000 jiwa. Distrik Salatiga dibagi menjadi empat sub distrik, yaitu Salatiga, Bringin, Getasan dan Tuntang (Encyclopedie van Nederlandsch Deel VI)

18 Setelah itu jabatan Patih dihapus dengan berubahnya status gementee Salatiga menjadi stadsgementee (Emy Wuryani, 2006: 56).

Perkembangan sistem pemerintahan di Salatiga tidak terlepas dari tuntutan orang-orang Eropa yang tinggal di Salatiga. Mereka menuntut pemerintah Hindia Belanda supaya Salatiga diberi status gementee yang kemudian disetujui oeh kerajaan Belanda pada tanggal 25 Juni 1917. Menurut Handjojo, alasan Salatiga dijadikan suatu gementee ialah karena Salatiga memiliki letak yang strategis diantara kota Solo, Semarang dan Magelang. Kota ini merupakan tempat peristirahatan orang-orang kaya dan kulit putih. Alasan kedua ialah bangsa Belanda yang bertempat tinggal di Salatiga tidak senang berada di bawah pemerintahan seorang Bupati pribumi (Handjojo, 1973:14)

Gementee Salatiga dipimpin oleh seorang Burgermeester

(walikota) yang ditunjuk oeh Gubernur Jenderal. Adapun yang menjadi daerah gementee Salatiga meliputi desa yang selama ini menjadi jalur utama kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pemerintahan dan tempat tinggal orang-orang Eropa, yaitu Salatiga atau Krajan, Sidorejo Lor, Kutowinangun, Kalicacing, Ledok, Gendongan dan Mangunsari (Emy Wuryani, 2006:58)

Sedangkan menurut mantan walikota Salatiga, Handjojo, didirikan stadsgementee Solotigo yang wilayahnya terdiri dari 8 desa, diambil dari

19 1. Sebagian besar dari Desa Sidorejo Lor sekarang

2. Sebagian besar dari Desa Solotigo Krajan sekarang 3. Sebagian besar dari desa Kutowinangun sekarang 4. Seluruh Desa Kalicacing sekarang

5. Kurang lebih separo dari Desa Mangunsari sekarang 6. Sebagian besar dari Desa Gendongan sekarang 7. Sebagian kecil dari Desa Tegalrejo sekarang 8. Sebagian kecil dari Desa Ledok sekarang

Beberapa bagian dari desa tidak dimasukkan dalam stadsgementee karena penduduknya sedikit, merupakan tanah sawah dan tegalan serta mencari batas yang lurus dan menggunakan jalur atau sungai sebagai batas. Terbentuknya stadsgementee bertujuan untuk menjamin kesejahteraan golongan atas yaitu bangsa Belanda.

Pada tanggal 25 Agustus 1937, Salatiga termasuk dalam distrik Semarang yang dikepalai oleh Raden Soegiri Soemobroto (Reegerings Almanak, 1940:325). Dengan demikian struktur pemerintahan Salatiga

20 B. Pendudukan Jepang di Salatiga

Bala tentara Jepang memulai pendaratannya di Pulau Jawa di daerah Krawang dan Banten (Jawa Barat) dan Kragan (Jawa Tengah). Jepang mendarat di Kragan, sebuah daerah di sebelah timur kota Rembang pada tanggal 28 Februari dan tanggal 1 Maret 1942 dengan kekuatan 6 divisi, yang kurang lebih berjumlah 50.000 orang. Melalui daerah Kragan, tentara Jepang memasuki daerah Purwodadi, Grobogan, Cepu, dan Surakarta. Di tempat ini bala tentara Jepang bergerak ke dua arah yaitu ke Surakarta dan Boyolali, dan keduanya bertemu di kota Klaten. Dari daerah ini tentara Jepang melanjutkan perjalanannya menuju Jogyakarta, Magelang, dan Semarang. Setelah diadakannya perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Hindia Belanda resmi diserahkan kepada pemerintah Jepang. Sehingga Indonesia mulai diperintah oleh Jepang yang luas wilayahnya meliputi wilayah Hindia Belanda dahulu. Luas wilayah kekuasaan Jepang di Jawa Tengah dapat dikatakan sama dengan luas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Yang membedakan hanyalah mengenai nama jawatan pemerintahan dan sebutan wilayah pengelolaan administrasi (DEPDIKBUD, 1980:19).

21 Asisten Residen Nuson dengan disaksikan oleh seorang opsir Jepang (Handjojo, 1975: 17). Pada saat Jepang masuk Salatiga, tidak ada perlawanan ataupun pertempuran dengan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) maupun polisi, karena lima hari sebelumnya tentara Hindia Belanda telah meninggalkan Salatiga menuju Magelang kemudian Jawa Barat dengan tidak merusak gedung-gedung seperti apa yang telah direncanakan oleh Vernielings Corps atau Pasukan Pengrusak.

22 Tabel 1

Pergantian Nama Jawatan Salatiga Tahun 1942-1945 No Nama Jawatan Sebelum

Pendudukan Jepang

Nama Jawatan Pada Masa Pendudukan Jepang

1. Residen Syucokan

2. Asisten Residen Sidokan

3. Bupati Kunco

4. Patih Fuku Kenco

5. Walikota Shityo

6. Wedana Gunyto

7. Asisten Wedana Sontyo

8. Lurah Kutyo

9. Kasunanan/ kasultanan Kooti

10. Karesidenan Shuu/ Syuu

11. Kabupaten Ken

12. Kotapraja Si

13. Kawedanan Gun

14. Asistenan Son

15. Desa Ku

16. Jawatan Kepolisian Keisatsu 17. Jawatan Pengadilan

Negeri

Tihoo Hooun

18. Jawatan Kejaksaan Tihoo Kensatsu Kyoku 19. Jawatan Penerangan Sendenka

20. Jawatan Pertanian Noo-ka

21. Jawatan Perikanan Suisan-ka

22. Jawatan Kehutanan Rin-ka

23. Jawatan Pendidikan Sungaka 24. Jawatan Bank Rakyat Syomin Ginko

25. Jawatan Listrik Denki-ka

26. Jawatan Pekerjaan Umum

Dobu-ka

27. Sekolah Pertama Syotoo Kokumin Gakko

28. Sekolah Rakyat Kokumin Gakko

29. Sekolah Menengah Tjuntoo Gakko Sumber : Handjojo, 1973:18-19

23 1. Syuu (Karesidenan), yang terbagi atas Si dan Ken

2. Si (Kotapraja atau sama dengan “stadsgementee” dahulu), dipimpin Shityo (Walikota). Shityo pertama R. Patah

3. Ken (Kabupaten atau sama dengan “regentschap” dahulu), dipimpin Kenjo (Bupati). Daerah ken terbagi atas gun

4. Gun (Kawedanan atau sama dengan “district” dahulu),dipimpin Guntyo (Wedono)

5. Son (Kecamatan atau sama dengan “onderdistrict” dahulu), dipimpin oleh Shontyo. Contoh: Bringin-Son

6. Ku (Desa), dipimpin Kutyo atau Lurah/ Kepala Desa

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah daerah yang tertinggi ialah Syuu (Karesidenan) yang dipimpin oleh Syucokan. Dalam tugasnya, Syucokan dibantu oleh Cokan kambo (Majelis Permusyawaratan Cokan)

yang memiliki tiga bu (bagian), yaitu Naseibu (bagian pemerintahan Umum), Keizabu ( bagian ekonomi) dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

24 Pada bulan Mei tahun 1942, Raden Patah diangkat menjadi Asisten Residen kota Salatiga. Namun, karena Raden Patah berhalangan, maka digantikan sementara oleh Raden Roeslam sampai akhir Oktober 1942. Kemudian pada tanggal 1 November 1942 Raden Soemardjo yang semula Guntyo Tengaran ditetapkan menjadi Shityo Salatiga sampai tanggal 30

Juni 1945 dan digantikan oleh Soemitro (Handjojo, 1973:21).

Pemerintah Jepang juga membentuk Tonari Gumi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rukun Tetangga (RT). Tujuan dibentuknya Tonari Gumi ini ialah untuk memudahkan pemerintah Jepang mengawasi

masyarakat secara langsung dan supaya segala perintah serta informasi dari Jepang kepada rakyat, misalnya pengerahan tenaga dapat disampaikan dengan mudah dan cepat.

Berbagai kebijakan mulai diberlakukan pemerintah Jepang. Pada tanggal 20 Maret 1942 pemerintah Jepang mulai mengeluarkan peraturan mengenai pemasangan bendera Merah putih yang sementara dilarang untuk dikibarkan. Sebagai gantinya rakyat diwajibkan mengibarkan bendera Hinomaru pada setiap jawatan, kantor, dan bangunan resmi lainnya. Lagu Indonesia Raya juga dilarang untuk dinyanyikan. Lagu kebangsaan yang boleh dinyanyikan ialah Kimigayo.

25 terpaut 660 tahun lebih tua, misalnya tahun 1944 Masehi menjadi tahun 2604. Waktu Indonesia juga disesuaikan dengan tahun Jepang yang terpaut 1,5 jam lebih dahulu, misalnya pukul 04.00 menjadi pukul 05.30. Sejak saat itu juga rakyat diwajibkan marayakan hari raya Tenchosetsu yakni hari lahirnya Kaisar Hirohito (Suwarti, 2004:16). Pemerintah Jepang di Salatiga juga mewajibkan setiap pegawai kantor dan anak-anak sekolah untuk melakukan apel dengan menaikkan bendera Jepang sambil menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, Kimigayo, dengan menghadap ke Timur Laut sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Tenno.

Pada masa pendudukan Jepang, kondisi masyarakat Salatiga sangat memprihatinkan. Pada awalnya memang baik-baik saja karena beberapa waktu sebelum Jepang datang, di Salatiga sudah terdapat orang Jepang yang berdagang di sekitar Pecinan (Jalan Jenderal Sudirman) sebagai mata-mata. Hanya saja masyarakat Salatiga dan Belanda kurang bisa membedakan karena mirip dengan etnis Cina. Mereka berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat Salatiga dan mampu berbahasa Indonesia.

26 KNIL dan polisi ditawan di Cilacap. Kondisi yang mencekam menimbulkan teror tersendiri bagi masyarakat Salatiga (wawancara dengan Eddy Supangkat 6 jnuari 2013)

Setelah teror terhadap penduduk berkebangsaan Belanda, teror selanjutnya terhadap masyarakat pribumi. Tentara Jepang mendatangi rumah penduduk secara door to door kemudian menggeledah isi rumah untuk kemudian menyita kamera, radio, lampu senter serta senjata tajam. Tentara Jepang menyita kamera atau foto tustel milik masyarakat sehingga tidak ada yang sempat mengabadikan momen ketika Jepang berada di Salatiga.

27 Tabel 2

Program Radio (Stasiun Pemancar Jakarta) Tahun 1942-1945

Pukul Program

7.30 Bahasa Jepang

7.40 Pengantar siaran hari ini

8.00 Pengumuman berita pemerintah 8.30 Berita dalam bahasa Jawa

8.45 Gerak badan (taisho) melalui radio 9.00 Berita dalam bahasa Sunda

9.15 Musik Barat 9.45 Jeda

11.00 Ceramah untuk wanita atau musik 11.30 Musik keroncong atau gamelan 13.00 Gerak badan (taisho) melalui radio 13.30 Orkes

14.00 Berita dalam bahasa Indonesia 14.15 Musik

15.30 Jeda

17.45 Pelajaran bahasa Jepang

18.00 Siaran untuk anak-anak (“Bahasa Jepang Sederhana”) 18.05 Siaran untuk anak-anak (pelajaran menyanyi Jepang) 18.30 Berita dalam bahasa Indonesia

18.45 Berita dalam bahasa Jawa 19.00 Berita dalam bahasa Sunda 19.15 Musik

19.30 Pengumuman dari kantor Kotamadya Khusus Jakarta 19.40 Musik

19.55 Menyanyi, keroncong 20.10 Bahasa Jepang, music 20.30 Orkes

21.00 Komentar berita

21.30 Berita dalam bahasa Indonesia 21.45 Hiburan

22.00 Berita dalam bahasa Jawa 22.30 Berita dalam bahasa Sunda 23.00 Musik

24.00 Hiburan

24.25 Pengumuman dari Kantor Kotamadya Khusus Jakarta 24.30 Penutup

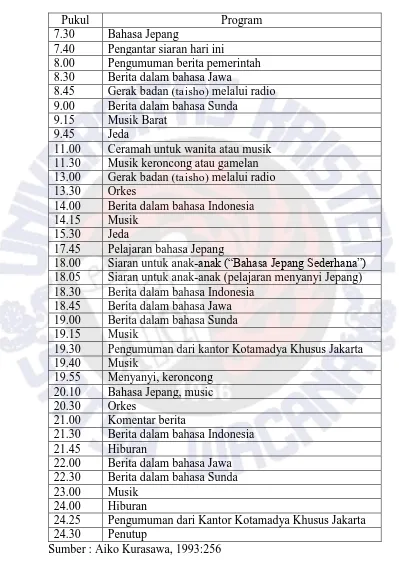

28 Berita dalam bahasa Jepang tidak ditujukan bagi warga Jepang melainkan untuk orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang. Program radio yang ada di Tabel 2 diatas merupakan pengaturan untuk wilayah Jakarta. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah hanya bahasa Jawa saja yang dimasukkan. Menilai dari programnya, peran radio dalam propaganda pemerintah Jepang beraneka ragam. Ia berfungsi sebagai sarana yang paling cepat dan akurat untuk menyebarkan seluruh pengumuman pemerintah.

29 Pemuda-pemuda yang terlihat sehat dan fisiknya bagus dipekerjakan menjadi romusha yang dijanjikan akan diberi upah yang baik dan dipekerjakan di tempat yang bagus. Karena pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat lemah, mereka percaya dan mau menjadi romusha meskipun pada akhirnya romusha Salatiga banyak yang dikirim ke luar Jawa, Birma, Irian Barat dan Filiphina dan tidak kembali. Selain itu, rakyat juga takut apabila tidak mau menjadi romusha akan diberi hukuman oleh tentara Jepang.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan membuat masyarakat ada yang terpaksa mencuri. Akhirnya siapapun yang ketahuan mencuri kemudian dihukum dan disiksa dengan cara mengikat tangan orang tersebut dan disayat menggunakan silet. Orang yang lewat dipaksa menyiramkan air asam kepada orang yang sedang disiksa tersebut. Di Salatiga terdapat rumah penyiksaan di Buksuling. Orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata Belanda ditangkap, ditelanjangi kemudian diperintahkan untuk tengkurap di atas seng yang sebelumnya sudah dipanaskan di bawah sinar matahari sampai ia mengaku.

30 C. Kondisi Sosial-Ekonomi Salatiga Pada Masa Pendudukan Jepang

1. Mata Pencaharian Penduduk

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah Jepang mengenai pengumpulan bahan makanan terutama padi, serta letak kota Salatiga yang berada di lereng Gunung Merbabu maka dapat dipastikan mata pencaharian penduduk Salatiga adalah bertani, menjadi peternak, pedagang, pegawai negeri serta buruh kasar.

Pada masa Jepang di Salatiga, petani diharuskan menanam jarak yang diambil minyaknya untuk keperluan cadangan perang (Wawancara dengan Wasipin 31 Desember 2012). Karena jarak merupakan tanaman wajib, maka tanaman padi dan palawija menjadi terdesak sehingga hasil padi dan palawija tidak cukup untuk makan sehari-hari.

Dalam Sinar Baroe 29 Djoeni 2604, dikemukakan bahwa pemerintah Jepang memberikan imbalan atas hasil jerih payah masyarakat yang berhasil melipatgandakan hasil bumi seperti padi dan palawija di pendopo Salatiga-Gun. Mereka menerima pakaian, uang, cangkul, dan sebagainya. Namun tentu saja hal ini dilakukan sebagai usaha menarik simpati masyarakat untuk lebih mempercayai pemerintah Jepang yang mengaku sebagai saudara tua.

31 kerbau mendorong masyarakat bekerja sebagai peternak. Selain dapat dijual, hewan ternak seperti kerbau dan sapi menjadi sarana perhubungan lalu lintas pada masa itu (Sinar Baroe 6 Djoeni 2604 hal 3 kol 1).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 pasal 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas pada tanggal 7 Maret 1942 yang berbunyi “Bala Tentara Nippon melangsungkan pemerintah militer

untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya agar supaya mendatangkan keamanan yang sentausa dengan segera” (Sartono Kartodirdjo, 1975:5), pemerintah Jepang segera menanamkan kekuasaan yang sementara kosong yang diserahkan kepada Gunseibu yang berpusat di Semarang untuk Jawa Tengah. Pegawai-pegawai berkebangsaan Belanda banyak yang dipecat. Akhirnya Jepang mengalami kekurangan staf pegawai di pemerintahan, yang sebenarnya pegawai Jepang telah dikirim tetapi kapalnya terkena torpedo dari pihak Sekutu. Karena kekurangan pegawai, dengan terpaksa pemerintah Jepang mengangkat pegawai-pegawai berkebangsaan Indonesia.

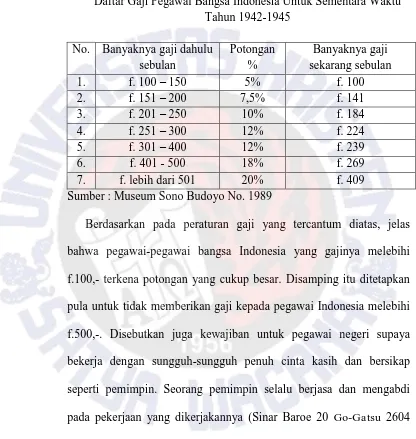

32 Sedangkan bagi pegawai yang dahulu gajinya melebihi f.100,- akan dibayar menurut aturan berikut:

Tabel 3

Daftar Gaji Pegawai Bangsa Indonesia Untuk Sementara Waktu Tahun 1942-1945

No. Banyaknya gaji dahulu sebulan

Potongan %

Banyaknya gaji sekarang sebulan

1. f. 100 – 150 5% f. 100

2. f. 151 – 200 7,5% f. 141

3. f. 201 – 250 10% f. 184

4. f. 251 – 300 12% f. 224

5. f. 301 – 400 12% f. 239

6. f. 401 - 500 18% f. 269

7. f. lebih dari 501 20% f. 409

Sumber : Museum Sono Budoyo No. 1989

Berdasarkan pada peraturan gaji yang tercantum diatas, jelas bahwa pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang gajinya melebihi f.100,- terkena potongan yang cukup besar. Disamping itu ditetapkan pula untuk tidak memberikan gaji kepada pegawai Indonesia melebihi f.500,-. Disebutkan juga kewajiban untuk pegawai negeri supaya bekerja dengan sungguh-sungguh penuh cinta kasih dan bersikap seperti pemimpin. Seorang pemimpin selalu berjasa dan mengabdi pada pekerjaan yang dikerjakannya (Sinar Baroe 20 Go-Gatsu 2604 hal 3 kol 4).

33 (Wawancara dengan Eddy Supangkat tanggal 4 Januari 2013). Selain itu ada pula masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang. 2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang dan Pangan

Ketika perang antara Amerika dengan Jepang semakin sengit pada tahun 1944, tuntutan akan bahan baku kebutuhan perang semakin meningkat. Pada sidang I Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) pada tanggal 16-20 Oktober 1943 telah disepakati untuk :

a. Memperkuat dan melindungi para prajurit PETA dan Heiho;

b. Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang;

c. Meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang;

d. Memperbanyak hasil produksi pangan.

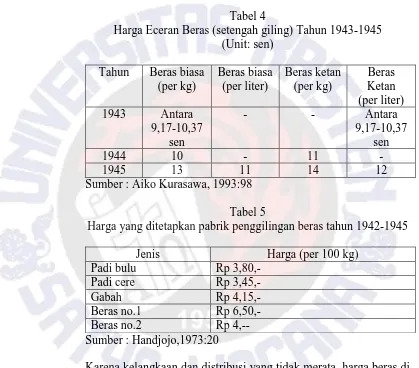

34 yang dipanen, biasanya hanya sedikit yang tertinggal di tangan mereka. Oleh karena itu hanya sebagian kecil hasil panen yang dapat mereka jual. Berikut merupakan harga beras pada masa pendudukan Jepang sesuai dengan Maklumat Gunseikan No.2:

Tabel 4

Harga Eceran Beras (setengah giling) Tahun 1943-1945 (Unit: sen)

Tahun Beras biasa (per kg) Beras biasa (per liter) Beras ketan (per kg) Beras Ketan (per liter) 1943 Antara

9,17-10,37 sen

- - Antara

9,17-10,37 sen

1944 10 - 11 -

1945 13 11 14 12

Sumber : Aiko Kurasawa, 1993:98 Tabel 5

Harga yang ditetapkan pabrik penggilingan beras tahun 1942-1945

Jenis Harga (per 100 kg)

Padi bulu Rp 3,80,-

Padi cere Rp 3,45,-

Gabah Rp 4,15,-

Beras no.1 Rp 6,50,-

Beras no.2 Rp 4,--

Sumber : Handjojo,1973:20

35 serah padi mengakibatkan tekanan yang luar biasa dan penderitaan bagi petani pada khususnya.

Pemerintah Jepang mendorong masyarakat untuk makan berbagai macam makanan pelengkap seperti gaplek, jagung, singkong, dan kedelai karena bahan makanan seperti nasi digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perang. Akan tetapi, harga-harga makanan pelengkap tersebut juga meningkat di pasaran karena menurunnya panen dan meningkatnya permintaan masyarakat.

Berbagai jenis tanaman yang sebelumnya tidak pernah dimakan dianjurkan supaya dimanfaatkan. Contohnya bonggol dan batang (debog) pohon pisang dan pepaya. Selain itu, masyarakat juga

memakan bekicot (siput) sebagai sumber protein pengganti. Sekalipun gagasan ini cukup bermanfaat dan agak mengganjal perut, namun gizi rakyat semakin memburuk (Wawancara dengan Kaslan 9 Desember 2012). Hal ini karena makanan pengganti tidak memuaskan. Masyarakat lebih suka makan nasi dibandingkan makanan lainnya dan bagi mereka nasi begitu penting sehingga mereka sering berkata “Kalau belum makan nasi, belum makan”. Menurunnya produksi

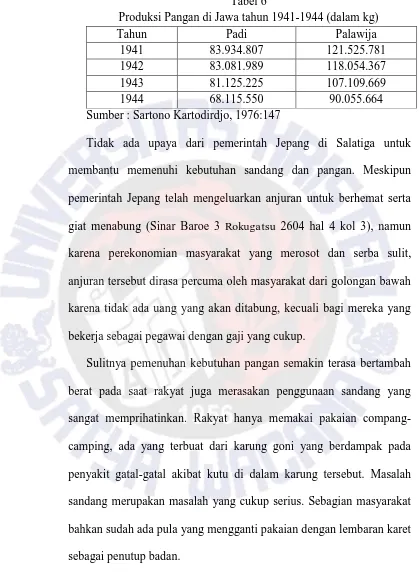

36 Tabel 6

Produksi Pangan di Jawa tahun 1941-1944 (dalam kg)

Tahun Padi Palawija

1941 83.934.807 121.525.781

1942 83.081.989 118.054.367

1943 81.125.225 107.109.669

1944 68.115.550 90.055.664

Sumber : Sartono Kartodirdjo, 1976:147

Tidak ada upaya dari pemerintah Jepang di Salatiga untuk membantu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Meskipun pemerintah Jepang telah mengeluarkan anjuran untuk berhemat serta giat menabung (Sinar Baroe 3 Rokugatsu 2604 hal 4 kol 3), namun karena perekonomian masyarakat yang merosot dan serba sulit, anjuran tersebut dirasa percuma oleh masyarakat dari golongan bawah karena tidak ada uang yang akan ditabung, kecuali bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai dengan gaji yang cukup.

Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasa bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang sangat memprihatinkan. Rakyat hanya memakai pakaian compang-camping, ada yang terbuat dari karung goni yang berdampak pada penyakit gatal-gatal akibat kutu di dalam karung tersebut. Masalah sandang merupakan masalah yang cukup serius. Sebagian masyarakat bahkan sudah ada pula yang mengganti pakaian dengan lembaran karet sebagai penutup badan.

37 sekitarnya sangat langka dan bahkan sangat sulit sekali mendapatkannya (Mia Nuraini 2012:64). Karung goni, kliko, serat, lembar karet merupakan barang pengganti dari kain di masa Jepang.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya masyarakat yang memiliki saudara dari luar daerah dibantu dengan mengirimkan makanan berupa singkong dan gaplek. Ada juga yang menerima uang dari keluarga yang bekerja di luar Salatiga sebagai prajurit dengan perantara Salatiga Shityo (Sinar Baroe 11 Shigatsu 2604 hal.2 kol 2). 3. Tenaga Romusha

Salah satu tujuan pokok pendudukan Jepang di Asia Tenggara, khususnya Indonesia ialah untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi serta memperoleh pasokan ekonomi yang penting demi kelangsungan perang. Jepang sangat memperhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi, memberikan serta mencurahkan tenaga yang besar dalam bidang ini. Permintaan akan tenaga kerja meningkat ketika situasi perang semakin berkobar. Pada saat itulah muncul kebutuhan besar untuk pembangunan pertahanan seperti perlindungan serangan udara. Hal ini berarti tenaga kerja tidak hanya diperlukan untuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga untuk segala proyek yang berhubungan dengan kelangsungan perang. Pada tahap itulah perekrutan romusha di Jawa meningkat.

Romusha secara harafiah berarti seorang pekerja yang melakukan

38 besar tenaga romusha ialah petani biasa, yang diperintahkan supaya bekerja pada proyek pembangunan dan pabrik. Awalnya, romusha dipekerjakan sebagai buruh tetap, namun lama kelamaan mereka mulai dianggap kurang lebih sebagai buruh kuli paksaan. Jenis-jenis pekerjaan untuk tenaga romusha menurut Aiko Kurasawa (1993:144) ialah menyelenggarakan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan ala tentara Jepang dan pembela tanah air, memperbaiki dan menambah produksi bahan-bahan keperluan bala tentara serta persenjataan, menambah penghasilan bahan-bahan makanan yang penting serta membuat Jinji atau gua untuk tempat perlindungan tentara Jepang (wawancara dengan Wasipin 31 Desember 2012).

39 pekerja dan perlindungan mereka dan keluarganya telah ditetapkan sebagai berikut:

Hendaknya prajurit pekerja dihormati dan dihargai sebagai prajurit “Pembela Tanah Air” dan dijauhkan segala perlakuan terhadap pekerja yang mengganggu perasaan yang berhubungan dengan agama dan adat istiadat (Djawa Baroe 14 tanggal 15 Agustus 2604 hal 4).

Kenyataannya romusha diperlakukan sangat buruk. Untuk menghilangkan ketakutan di kalangan penduduk karena perlakuan Jepang kepada romusha semena-mena, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye yang menganggap romusha sebagai pahlawan. Di dalam kampanye tersebut mereka mendapat julukan “prajurit

ekonomi” atau “prajurit pekerja” yang digambarkan sebagai orang

yang sedang melaksanakan tugas sucinya untuk angkatan perang Jepang dan tidak boleh disebut kuli. Romusha ialah prajurit dan sumbangan mereka terhadap perang sangat dihargai. Akan tetapi faktanya diantara 300.000 tenaga romusha yang dikirim ke luar Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi yang memprihatinkan (Sartono Kartodirdjo, 2975:139).

40 sehingga banyak rakyat yang bersedia untuk menjadi romusha. Namun pada kenyataannya romusha setiap hari hanya dibayar dengan jagung rebus sakbumbung (secangkir) atau beras untuk makan. Pada waktu pendudukan Jepang tahun 1942-1945, banyak romusha yang kehilangan nyawa akibat kelaparan. Mereka sulit sekali memperoleh tambahan makanan dengan uang mereka sendiri. Akibatnya banyak juga yang mengalami kekurangan gizi. Bagi masyarakat yang memiliki sawah, hasil padi sebagian disetor ke ABC (koperasi milik Jepang) dan sebagian lagi untuk makanan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak memiliki sawah, untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, rakyat bekerja menjadi buruh kasar bagi orang-orang yang memiliki sawah (wawancara dengan Kaslan 9 Desember 2012).

4. Kegiatan Niaga

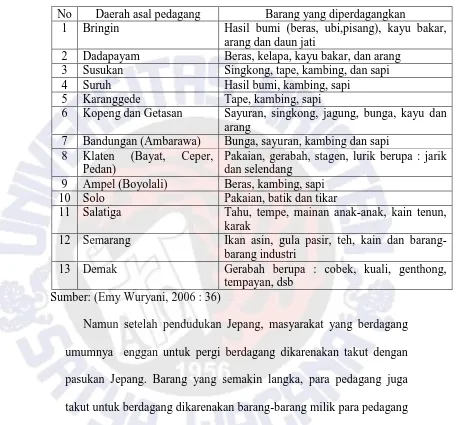

41 Tabel 7

Daerah asal pedagang dan barang yang diperdagangkan tahun 1900-1942

No Daerah asal pedagang Barang yang diperdagangkan

1 Bringin Hasil bumi (beras, ubi,pisang), kayu bakar, arang dan daun jati

2 Dadapayam Beras, kelapa, kayu bakar, dan arang 3 Susukan Singkong, tape, kambing, dan sapi

4 Suruh Hasil bumi, kambing, sapi

5 Karanggede Tape, kambing, sapi

6 Kopeng dan Getasan Sayuran, singkong, jagung, bunga, kayu dan arang

7 Bandungan (Ambarawa) Bunga, sayuran, kambing dan sapi 8 Klaten (Bayat, Ceper,

Pedan)

Pakaian, gerabah, stagen, lurik berupa : jarik dan selendang

9 Ampel (Boyolali) Beras, kambing, sapi

10 Solo Pakaian, batik dan tikar

11 Salatiga Tahu, tempe, mainan anak-anak, kain tenun, karak

12 Semarang Ikan asin, gula pasir, teh, kain dan barang-barang industri

13 Demak Gerabah berupa : cobek, kuali, genthong, tempayan, dsb

Sumber: (Emy Wuryani, 2006 : 36)

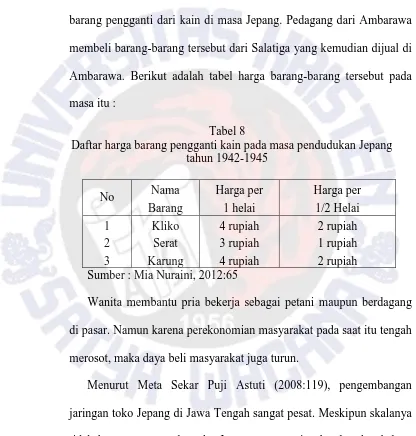

42 Untuk perdagangan kain, jarik lurik, batik yang didapat dari pasar Salatiga sangat sulit dan bahkan tidak ada yang menjualnya lagi karena susahnya untuk mendapatkan barang tersebut. Di Salatiga pada saat itu ada yang menjual karung goni, kliko, serat yang semuanya merupakan barang pengganti dari kain di masa Jepang. Pedagang dari Ambarawa membeli barang-barang tersebut dari Salatiga yang kemudian dijual di Ambarawa. Berikut adalah tabel harga barang-barang tersebut pada masa itu :

Tabel 8

Daftar harga barang pengganti kain pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945

No Nama Harga per Harga per

Barang 1 helai 1/2 Helai

1 Kliko 4 rupiah 2 rupiah

2 Serat 3 rupiah 1 rupiah

3 Karung 4 rupiah 2 rupiah

Sumber : Mia Nuraini, 2012:65

Wanita membantu pria bekerja sebagai petani maupun berdagang di pasar. Namun karena perekonomian masyarakat pada saat itu tengah merosot, maka daya beli masyarakat juga turun.

43 melakukan bisnis perkebunan, peternakan dan penanaman bunga di daerah tersebut.

Pada umumnya penilaian masyarakat pribumi dengan adanya toko-toko milik Jepang di kawasan Pecinan yang sekarang Jalan Jenderal Sudirman cukup baik. Dikarenakan pelayanan dari orang Jepang yang relatif sopan dibandingkan toko milik orang Cina. Harga yang ditawarkan juga terjangkau dibandingkan toko-toko Belanda. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pribumi.

Dalam hal perniagaan, semasa pendudukan Jepang di Salatiga, dibuka sebuah perusahaan milik orang Cina bernama Tjien Lam Kong Jap Shie di Djalan Solo (sekarang jalan Jenderal Sudirman). Perusahaan ini memproduksi potlot tinta, potlot hitam, kapur tulis ,dan kuas untuk cat (Sinar Baroe 7 Djoeni 2604 hal 4 kol 2).

Pusat-pusat kegiatan ekonomi di Salatiga tidak hanya di pasar-pasar saja terdapat pula warung-warung milik pribumi dan toko-toko yang dimiliki oleh orang Cina dan Arab. Orang-orang asing Asia yaitu orang Cina dan Arab mendominasi perdagangan pada masa itu. Sehingga orang-orang Cina banyak yang mendominasi perekonomian di Salatiga. Hal ini dapat kita lihat pula sampai saat ini di sepanjang jalan Jenderal Sudirman terdapat banyak sekali toko-toko yang dimiliki oleh orang Cina dan beberapa orang Arab.

44 di Salatiga salah satunya bus ESTO dibawa oleh Belanda menuju Bandung untuk berperang menghadapi Jepang (Mia Nuraini,2012:67). Bus ESTO yang masih berada di Salatiga disita dan diambil alih oleh Jepang dan diganti Rp 500,- per bus-nya untuk sarana transportasi tentara Jepang. Meskipun begitu, di Salatiga masih terdapat sarana transportasi yang digunakan masyarakat, seperti Bis Adam jurusan Semarang-Salatiga, dokar dan gerobag yang masih ada sampai tahun 1960an (wawancara dengan Bp. Eddy Supangkat 6 Januari 2013)

Jepang dengan truknya yang besar dan terbuat dari besi digunakan untuk menjarah barang-barang yang kemudian diangkut dan dibawa ke negaranya. Penjarahan tesebut juga termasuk mengambil hewan-hewan yang biasanya digunakan untuk sarana angkutan di Salatiga. Sapi, kuda merupakan hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobak dan dokar diambil oleh Jepang. Hewan-hewan ternak juga dijarah oleh Jepang dari orang-orang kaya dan para pengusaha jasa angkutan seperti gerobak dan dokar (Mia Nuraini, 2012:67).

5. Perubahan Sosial

45 sebelum penjajahan Belanda dan sebagian lagi berasal dari orang-orang yang mendapat pendidikan akademis pada zaman Hindia Belanda. Golongan bangsawan ialah keturunan raja-raja atau sultan-sultan di pusat-pusat kraton seperti di Jawa Tengah. Untuk lingkungan umat Islam terdapat golongan abangan dan golongan santri. Golongan santri ialah orang-orang yang menjalankan syari’at Islam sepenuhnya, sedangkan orang-orang abangan ialah orang-orang yang tidak menjalankan syari’at Islam sepenuhnya, misalnya tidak melakukan

sholat lima kali sehari.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1975: 188), revolusi membawa banyak perubahan. Golongan yang pada masa kolonial memiliki status sosial yang rendah, memegang posisi yang penting. Begitu pula sebaliknya dengan golongan yang dulunya memegang dominasi, turun menjadi golongan yang kurang berkuasa. Adanya golongan intelektuil membuat golongan bangsawan merosot. Di bawah golongan ini terdapat golongan menengah, yaitu pegawai rendahan, pedagang-pedagang kecil dan tukang, sedangkan golongan yang paling bawah adalah golongan petani di desa-desa dan buruh kasar. Stratifikasi sosial tidak lagi didasarkan atas dasar ras, yang pada jaman kolonial hal ini merupakan ciri masyarakat kolonial. Stratifikasi lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan.

46 maupun di desa. Perubahan itu terjadi berdasarkan kepentingan pemerintah pendudukan Jepang. Kepentingan yang dimaksud meliputi propaganda untuk mempengaruhi rakyat, kebutuhan akan tenaga-tenaga untuk menjalankan administrasi pemerintahan serta untuk keperluan perang.

Pada masa pendudukan Jepang, lahir satu kelompok baru yaitu golongan pemuda, yang pada masa sesudahnya terutama selama Perang Kemerdekaan memegang peranan besar. Pada umumnya mereka berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda. Ada yang pendidikannya sampai sekolah menengah, namun ada pula yang hanya sampai sekolah dasar. Perhatian Jepang dicurahkan kepada kaum muda ini karena mereka memiliki semangat yang tinggi dan sangat giat.

47 Prajurit Peta dan Heiho mendapatkan perlakuan khusus baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Kelompok lain yang juga mengalami perubahan status pada masa pendudukan Jepang ialah kelompok guru. Apabila pada masa Hindia Belanda tidak semua guru diperbolehkan mengajar anak-anak priyayi, pada masa pendudukan Jepang guru-guru diperbolehkan mengajar anak-anak priyayi dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.

Jepang juga menyadari bahwa golongan ulama memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat, terutama di desa-desa. Pendapat-pendapat mereka umumnya lebih didengarkan dibandingkan pendapat dari para priyayi. Hal itu diperlukan Jepang untuk melakukan propaganda. Karena itu Jepang meningkatkan status golongan ini sebagai guru-guru di desa untuk menjadi pemimpin. Para pemimpin agama juga diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah.

Merujuk pada tindakan pemerintah Jepang mengenai pendaftaran semua penduduk warga asing, baik Tionghoa/ Cina, Eropa, maupun bangsa keturunan lain dapat disimpulkan bahwa komposisi penduduk Salatiga pada waktu itu telah terdiri dari bermacam-macam jenis keturunan. Antara lain Indonesia asli (mayoritas Jawa), warga keturunan Tionghoa, Eropa khususnya Belanda.

48 lebih tinggi dari kedudukan bangsa Indonesia yang menempati lapisan terendah, maka pada zaman Jepang orang-orang yang sebelumnya malu dengan statusnya sebagai golongan Indo, mulai bangga menyatakan dirinya sebagai peranakan yaitu berasal dari ayah atau ibu Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1975:137).

6. Sistem Pendidikan

Selama 3,5 tahun masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan yang ditandai oleh tiga prinsip pokok (Selo Soemardjan, 2009:419), yaitu :

a. Pendidikan ditata kembali atas dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial;

b. Pengaruh Belanda dihapuskan secara sistematis dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama;

49 Jepang, yakni Sekolah Dasar 6 tahun, Sekolah Menengah 3 tahun dan Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun. Jenjang pendidikan semacam ini masih digunakan di Indonesia sampai saat ini.

Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Selain sekolah formal, Jepang juga membuka berbagai kursus. Dibuktikan dengan dibukanya kursus Bahasa Nippon (Jepang) dan Bahasa Indonesia di Salatiga yang diikuti 110 orang laki-laki dan perempuan. Adapun guru bahasa Jepang adalah Tuan S. Ito dan Tuan Widdisiswojo dibantu Tuan Soetomo mengajarkan Bahasa Indonesia dan Olahraga (Sinar Baroe 15 Agoestoes 2604, hal 2 kol 3).

Dalam surat kabar Sinar Baroe 21 Djoeli 2604 hal 4 kolom 5, selain kursus Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia, Jepang juga membuka kursus kesehatan yang dibuka di Gedoeng Nippon-Go Gakko Djetis. Kursus ini diikuti oleh para guru di Salatiga dan

sekitarnya. Lama kursus ini 3 minggu dan masuk setiap pukul 6-7 sore dan dilatih oleh dokter dari Semarang dan Salatiga.

50 menerima murid sebanyak 70 anak berusia 14-17 tahun dan lamanya belajar selama 4 tahun. Setiap bulan murid dikenakan biaya sebesar f 5 (Sinar Baroe 19 Go Gatsu 2604 hal 4, kol 5). Siswa dari Sekolah Guru Lelaki dipersiapkan untuk mengajar Sekolah Rakyat, diajarkan mengenai semangat berjuang serta cara untuk menjadi teladan yang baik untuk semua orang. Guru dari Jepang dan Indonesia telah ditunjuk untuk mendidik calon-calon guru ini. Diantaranya tuan Akiyama selaku guru kepala, tuan Ito sebagai guru Bahasa Jepang, tuan R. Soedarsono, tuan Soewadji, tuan Slamet dan dua orang bangsa Jepang dari kalangan militer telah ditunjuk untuk mengajarkan kepada murid-murid dalam hal semangat keprajuritan.

Dalam aspek pendidikan, kurikulum dan sistem pengajaran disesuaikan untuk kepentingan perang. Oleh sebab itu Jepang selalu mewajibkan siswa mengikuti latihan dasar kemiliteran. Setiap pagi siswa wajib mengikuti gerak badan atau senam yang disebut Taisho dan baris berbaris sambil berteriak Hajime!!! apabila dalam keadaan siap. Siswa dan guru juga diwajibkan menghafal lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo” dan mengheningkan cipta yang kurang lebih

berbunyi “Noshi to wa shime no tane shito te o wari na kyono mede

kusara” serta melakukan penghormatan kepada Tenno (Kaisar) yang

51 pusat Semarang Syuu dan layak untuk tempat belajar, disebabkan hawanya yang baik itu”.

Pelajaran yang diajarkan ditetapkan oleh pemerintah militer Jepang sebagai berikut:

a. Latihan kemiliteran (kyoren) i. Ilmu bumi atau geografi b. Pelajaran moral (shushin) j. Ilmu alam

c. Pekerjaan praktis (sagyo) k. Olahraga

d. Bahasa Jepang l. Musik

e. Bahasa Indonesia m. Seni menulis (shuji) f. Bahasa daerah n. Kerajinan tangan

g. Sejarah o. Melukis

h. Perawatan rumah (untuk siswi)

52 Mengenai mutu pendidikan sekolah secara umum, meskipun Jepang mendorong pendidikan,tetapi hanya sedikit waktu yang disisihkan untuk belajar di dalam kelas. Murid seringkali diperintahkan untuk melakukan kerja bakti (kinro hoshi) yang meliputi membersihkan tempat-tempat umum, mencari berbagai tanaman liar untuk diserahkan kepada pihak Jepang, bekerja di sawah, menanam pohon jarak dan rami.

7. Kesehatan

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, kondisi kesehatan rakyat mulai memprihatinkan akibat pengerahan tenaga romusha di daerah-daerah. Untuk memelihara kesehatan romusha, beberapa sarana kesehatan disediakan di kamp-kamp

romusha yang besar. Namun, dibandingkan dengan jumlah tenaga

romusha, tenaga kesehatan dan obat-obatan jauh dari kata cukup. Jam

kerja romusha berlangsung sepanjang hari, jarang diberi hari libur sehingga mereka menderita berbagai penyakit dan kelelahan yang luar biasa, dan beberapa diantaranya meninggal dunia. Kecelakaan kerja dan kelaparan menjadi pemandangan yang biasa.

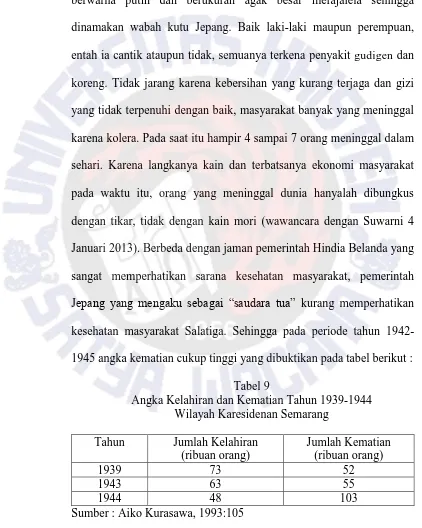

53 Pakaian yang dipakai oleh masyarakat yang terbuat dari karung goni serta kotor karena jarang diganti membuat mereka terkena penyakit gatal. Pada saat itu serangan kutu yang menurut sumber lisan berwarna putih dan berukuran agak besar merajalela sehingga dinamakan wabah kutu Jepang. Baik laki-laki maupun perempuan, entah ia cantik ataupun tidak, semuanya terkena penyakit gudigen dan koreng. Tidak jarang karena kebersihan yang kurang terjaga dan gizi yang tidak terpenuhi dengan baik, masyarakat banyak yang meninggal karena kolera. Pada saat itu hampir 4 sampai 7 orang meninggal dalam sehari. Karena langkanya kain dan terbatsanya ekonomi masyarakat pada waktu itu, orang yang meninggal dunia hanyalah dibungkus dengan tikar, tidak dengan kain mori (wawancara dengan Suwarni 4 Januari 2013). Berbeda dengan jaman pemerintah Hindia Belanda yang sangat memperhatikan sarana kesehatan masyarakat, pemerintah Jepang yang mengaku sebagai “saudara tua” kurang memperhatikan kesehatan masyarakat Salatiga. Sehingga pada periode tahun 1942-1945 angka kematian cukup tinggi yang dibuktikan pada tabel berikut :

Tabel 9

Angka Kelahiran dan Kematian Tahun 1939-1944 Wilayah Karesidenan Semarang

Tahun Jumlah Kelahiran (ribuan orang)

Jumlah Kematian (ribuan orang)

1939 73 52

1943 63 55

1944 48 103