AUDIT ENERGI PADA PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO KERING DI PTP NUSANTARA VIII PERKEBUNAN BATULAWANG

CIAMIS, JAWA BARAT

Oleh : RANING MASADA

F14103015

2008

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

AUDIT ENERGI PADA PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO DI PTP NUSANTARA VIII PERKEBUNAN BATULAWANG

CIAMIS, JAWA BARAT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

RANING MASADA F14103015

2008

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

AUDIT ENERGI PADA PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO DI PTP NUSANTARA VIII PERKEBUNAN BATULAWANG

CIAMIS, JAWA BARAT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

RANING MASADA F14103015

Dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1985 di Jakarta

Tanggal Lulus: Januari 2008 Menyetujui,

Bogor, Januari 2008

Ir. Sri Endah Agustina, MS Dosen Pembimbing Akademik

Mengetahui,

Dr.Ir. Wawan Hermawan, MS Ketua Departemen Teknik Pertanian

Raning Masada. F14103015. Audit Energi Pada Proses Produksi Biji Kakao Kering di PTP Nusantara VIII Perkebunan Batulawang Ciamis, Jawa Barat. Dibawah bimbingan Ir. Sri Endah Agustina, MS

RINGKASAN

Energi merupakan kebutuhan yang vital dalam setiap aspek kehidupan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan energi juga meningkat. Permintaan energi di Indonesia rata-rata per tahun naik sebesar 7% sedangkan pasokan energi primer diperkirakan hanya meningkat sebesar 2%.

Dengan demikian, diperlukan pengembangan sumber energi lain, selain minyak dan energi fossil lainnya. Selain itu pola konservasi dalam kaitannya dengan program penghematan energi, merupakan kegiatan penting yang dapat segera dilaksanakan.

Audit energi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program konservasi energi. Audit energi dapat membantu memberikan gambaran mengenai penggunaan energi, distribusi energi, biaya energi dan konversi energi yang akhirnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber pemborosan energi, guna mendapatkan langkah penghematan dan perbaikan-perbaikan yang layak untuk dilaksanakan sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga dunia, sehingga permintaan energi untuk industri kakao tergolong besar. Penggunaan energi yang lebih efisien akan membantu menurunkan biaya produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing di pasaran internasional. Oleh karenanya audit energi sebagai langkah awal usaha konservasi energi dan efisiensi penggunaan energi sangat perlu dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan audit energi pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang. Sasaran kegiatan audit energi yang dilakukan adalah mengetahui jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan untuk memproduksi per satuan produk biji kakao kering, mengetahui aliran energi pada proses produksi biji kakao kering, dan mengidentifikasi tahapan proses produksi yang kurang efisien agar usaha-usaha penghematan energi dapat segera dilakukan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di PTPN VIII Perkebunan Batulawang Ciamis Jawa Barat, menunjukkan bahwa total konsumsi energi untuk menghasilkan 1 kg biji kakao kering di Perkebunan Batulawang adalah sebesar 57.711 MJ, terdiri atas energi langsung sebesar 30.601 MJ/kg biji kakao kering dan energi tidak langsung sebesar 27.110 MJ/kg biji kakao kering. Dari jumlah tersebut sebesar 49.69% untuk kegiatan produksi buah kakao, 0.80% untuk kegiatan pengangkutan, 39.54% untuk kegiatan pengolahan dan 9.97% untuk kegiatan sarana pendukung. Masukan energi pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang sebesar 57.711 MJ/kg biji kakao kering lebih kecil dibandingkan masukan energi di Perkebunan Rajamandala yang sebesar 71.367 MJ/kg biji kakao kering. Perbedaan tersebut karena kegiatan pengeringan di Perkebunan Rajamandala hanya menggunakan biomassa sebagai bahan bakarnya, sedangkan di Perkebunan Batulawang selain biomassa dan bahan bakar solar juga melakukan penjemuran terlebih dahulu dan untuk penggunaan energi listrik, Perkebunan Rajamandala menggunakan pasokan dari PLN sehingga energi

listriknya merupakan energi primer, sedangkan di Perkebunan Batulawang pasokan energi listrik berasal dari mesin diesel milik perusahaan yang menggunakan solar sebagai energi primernya..

Konsumsi energi primer (dengan satuan MJ/kg biji kakao kering) pada tiap tahapan proses produksi yaitu kegiatan pemeliharaan sebesar 28.312 (54.49% dari total masukan energi primer), kegiatan pemanenan sebesar 0.363 (0.70%), kegiatan pengangkutan sebesar 0.461 (0.89%), kegiatan fermentasi sebesar 0.017 (0.03%), kegiatan pencucian sebesar 0.011 (0.02%), kegiatan penjemuran sebesar 7.074 (13.61%), kegiatan pengeringan sebesar 15.679 (30.18%), kegiatan sortasi sebesar 0.030 (0.06%), dan kegiatan pengemasan sebesar 0.011 (0.02%).

Berdasarkan sumber energinya, konsumsi energi primer berasal berasal dari tenaga manusia sebesar 1.405 MJ/kg biji kakao kering (2.43 % dari total masukan energi primer), energi pupuk sebesar 26.966 MJ/kg biji kakao kering (46.73 % dari total masukan energi primer), energi pestisida sebesar 0.144 MJ/kg biji kakao kering (0.25 % dari total masukan energi primer), energi bahan bakar minyak sebesar 9.719 MJ/kg biji kakao kering (16.84 % dari total masukan energi primer), energi biomassa sebesar 12.414 MJ/kg biji kakao kering (21.51 % dari total masukan energi primer), dan energi radiasi matahari sebesar 7.063 MJ/kg biji kakao kering (12.24 % dari total masukan energi primer).

Kebutuhan listrik untuk pengolahan biji kakao di Perkebunan Batulawang diperoleh dari generator dengan bahan bakar solar. Nilai masukan energi dari bahan bakar pembangkit listrik ini adalah sebesar 5.712 MJ/kg biji kakao kering.. Efisiensi mesin diesel, perbandingan antara kapasitas daya terukur dengan kapasitas daya terpasang adalah sebesar 20.6 %.

Energi listrik total yaitu sebesar 0.029483 MJ/kg biji kakao kering, sedangkan output energi listrik dari pembangkit listrik sebesar 0.033084 MJ/kg biji kakao kering. Dengan demikian terdapat pemborosan sebesar 0.003601 MJ/kg biji kakao kering tiap hari atau 0.108043 MJ/kg biji kakao kering tiap bulan. Upaya penghematan yang dapat dilakukan yaitu dengan membenahi sistem jaringan atau instalasi listrik serta memodifikasi motor listrik yang berefisiensi kecil atau bahkan menggantinya.

Tahap produksi yang membutuhkan masukan energi terbesar adalah proses pengeringan. Jumlah masukan energi untuk pengeringan adalah 15.70 MJ/ kg biji kakao kering (= 27.20 % dari total kebutuhan energi tiap kg biji kakao kering). Perbaikan terhadap metoda pengeringan akan berdampak nyata pada usaha penghematan energi. Pada perhitungan terhadap mesin pengering diperoleh bahwa kebutuhan energi untuk pengeringan sebesar 4747.84 MJ, sedangkan energi yang dihasilkan dari pembakaran adalah sebesar 39690 MJ. Nilai efisiensi penggunaan panas diperoleh sebesar 68.56 %, efisiensi pemanasan udara 17.09 % dan efisiensi pengeringan total sebesar 11.72 %. Nilai efisiensi ini dapat ditingkatkan dengan mengeringkan biji kakao pada kapasitas mesin pengering. Selain itu pada penyalur panas dari tungku ke ruang pengering dapat diberi insulator agar panas yang terbuang dapat dikurangi dan meningkatkan efisiensi.

Peluang penghematan yang dapat dilakukan yaitu pada penggunaan bahan bakar solar pada kegiatan pengangkutan yaitu sebesar 0.457 MJ/kg biji kakao kering. Realisasi jarak tempuh truk yaitu 4.35 km/liter, sedangkan data teknis seharusnya menunjukkan bahwa jarak tempuh normal truk sebesar 6 km/liter. Hal ini tentu saja mempengaruhi besarnya penggunaan bahan bakar dan produktivitas

kerja truk. Dengan menggunakan jarak tempuh normal, penggunaan bahan bakar didapat sebesar 0.331 MJ/kg biji kakao kering. Dengan demikian terjadi kelebihan penggunaan energi sebesar 0.126 MJ/kg biji kakao kering.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi tanpa bantuan banyak pihak. Terima kasih tak terhingga untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta atas pengorbanan, doa, bimbingan dan dukungan yang diberikan dengan penuh kasih sayang kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Ir. Sri Endah Agustina, MS selaku pembimbing akademik, atas semua

masukan, bimbingan serta perhatiannya kepada penulis selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir Suroso, M.Agr dan Bapak Dr. Ir Leopold Oscar Nelwan, MSi sebagai dosen penguji, atas kesediaan memberi saran untuk perbaikan dan mempermudah kelulusan.

3. Bapak Ir. H. Dedi Pria Pertama selaku Administratur Perkebunan Batulawang, atas kepercayaan untuk melakukan penelitian di Batulawang.

4. Pak Taufik, Pak Atceng, Bu Mamah, Pak Endang, Pak Ajat, Pak Arif dan seluruh staf serta karyawan di Perkebunan Batulawang PTPN VIII atas segala bantuan dan dukungan selama penelitian.

5. Dewi yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman di ’hopeless room’ Ale, Fauzan, Irwan, Anas, Deni, Andrico, Harry, Yandra, Izi, Danu, Iwa, Dodo dan seluruh teman-teman TEP 40 atas kebersamaannya.

7. Serta semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu bagi penulis dan pembaca.

Bogor, Januari 2008

D

D

A

A

F

F

T

T

A

A

R

R

I

I

S

S

I

I

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

A. Tanaman Kakao ... 3

B. Budidaya Tanaman Kakao ... 5

1. Pembibitan ... 5

2. Persiapan Lahan ... 6

3. Penanaman ... 7

4. Pemeliharaan ... 7

5. Pemanenan ... 8

C. Pengolahan Buah Kakao Menjadi Biji Kakao Kering ... 9

1. Penerimaan ... 9

2. Fermentasi ... 10

3. Perendaman dan Pencucian ... 10

4. Pengeringan ... 10

5. Sortasi dan Pemutuan ... 11

D. Kebutuhan Energi Pada Proses Produksi Hasil Perkebunan ... 11

2. Energi Tidak Langsung ... 12

3. Energi Biologis ... 14

E. Kebutuhan Energi Pada Proses Produksi Biji Kakao Kering ... 15

F. Audit Energi ... 17

BAB III PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO KERING DI PERKEBUNAN BATULAWANG ... 20

A. Situasi Umum ... 20

B. Budidaya Tanaman Kakao ... 22

1. Pemangkasan ... 22

2. Pembuangan Tunas Air (wiwilan) ... 23

3. Pemupukan ... 23

4. Pengendalian gulma (penyiangan) ... 24

5. Pengendalian Hama dan Penyakit ... 24

6. Pemanenan ... 26

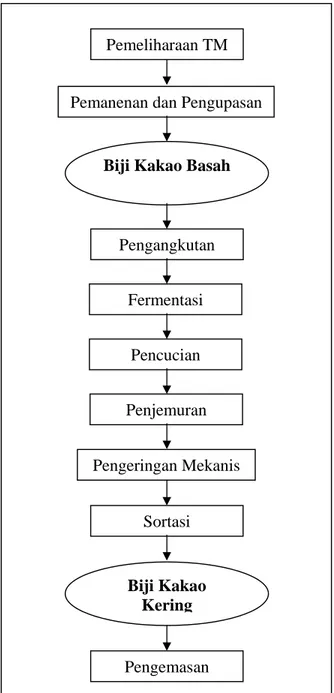

C. Pengolahan Buah Kakao Menjadi Biji Kakao Kering ... 26

1. Fermentasi ... 27

2. Perendaman dan Pencucian ... 27

3. Penjemuran ... 28 4. Pengeringan ... 28 5. Sortasi ... 29 6. Pengemasan ... 29 D. Sarana Pendukung ... 30 1. Penyedia Energi ... 30

2. Bengkel dan Bagian Teknik ... 30

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN ... 31

A. Tempat dan Waktu Penelitian ... 31

B. Pendekatan Masalah dan Batasan Sistem ... 31

C. Metode Audit ... 33

D. Parameter Yang Diukur... 34

E. Perhitungan Data ... 35

F. Pengambilan Data dan Alat Yang Digunakan ... 41

G. Analisis Data ... 43

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 44

A. Konsumsi Energi Pada Proses produksi Biji Kakao Kering di Perkebunan Batulawang dan Perbandingannya ... 44

1. Energi Pupuk ... 45

2. Energi Pestisida ... 46

3. Energi Manusia ... 47

4. Energi Biomassa ... 48

5. Energi Bahan Bakar Minyak ... 48

6. Energi Listrik ... 49

7. Radiasi Matahari ... 49

B. Aliran Energi ... 50

C. Peluang Penghematan Energi ... 51

1. Pengangkutan Biji Kakao Basah ... 52

2. Penggunaan Energi Listrik dan Mesin Diesel ... 53

3. Pengeringan ... 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 55

B. Saran ... 57 DAFTAR PUSTAKA ... 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Penyediaan energi primer di Indonesia ... 1

Tabel 2. Nilai kalor per unit satuan beberapa jenis bahan bakar ... 11

Tabel 3. Masukan energi untuk memproduksi beberapa jenis pestisida ... 12

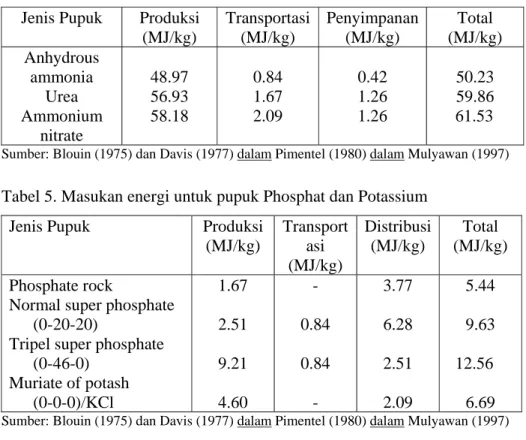

Tabel 4. Masukan energi untuk pupuk nitrogen... 13

Tabel 5. Masukan energi untuk pupuk Phosphat dan Potassium ... 13

Tabel 6. Masukan energi untuk memperoduksi beberapa alat dan mesin pertanian ... 13

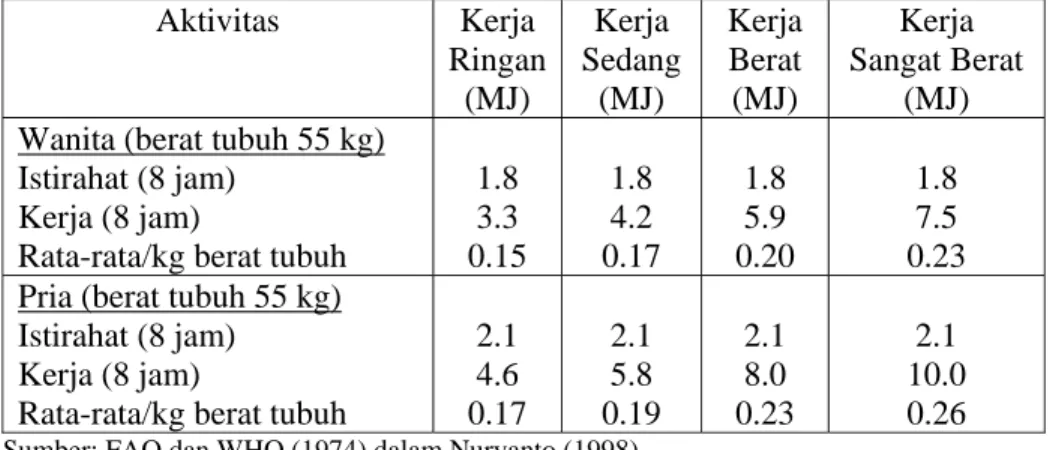

Tabel 7. Kebutuhan energi manusia untuk melakukan aktivitas pada beberapa kondisi beban kerja ... 14

Tabel 8. Kebutuhan energi manusia pada beberapa kegiatan pertanian ... 14

Tabel 9. Total produksivitas biji kakao di Perkebunan Batulawang ... 20

Tabel 10. Penggunaan energi pada proses produksi biji kakao kering ... 44

Tabel 11. Total penggunaan energi pada setiap tahapan produksi ... 45

Tabel 12. Penggunaan energi pupuk berdasarkan jenis pupuk ... 46

Tabel 13. Penggunaan energi pestisida berdasarkan jenis pestisida ... 46

Tabel 14. Penggunan tenaga manusia ... 47

Tabel 15. Penggunaan energi bahan bakar minyak ... 48

Tabel 16. Penggunaan energi listrik ... 49

Tabel 17. Perbandingan penggunaan energi primer pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang, Ciamis Dengan Perkebunan Rajamandala Bandung ... 51

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Pohon kakao ... 3 Gambar 2. Buah Kakao ... 4 Gambar 3. Bagan alir proses budidaya buah kakao di PTPN VIII Kebun

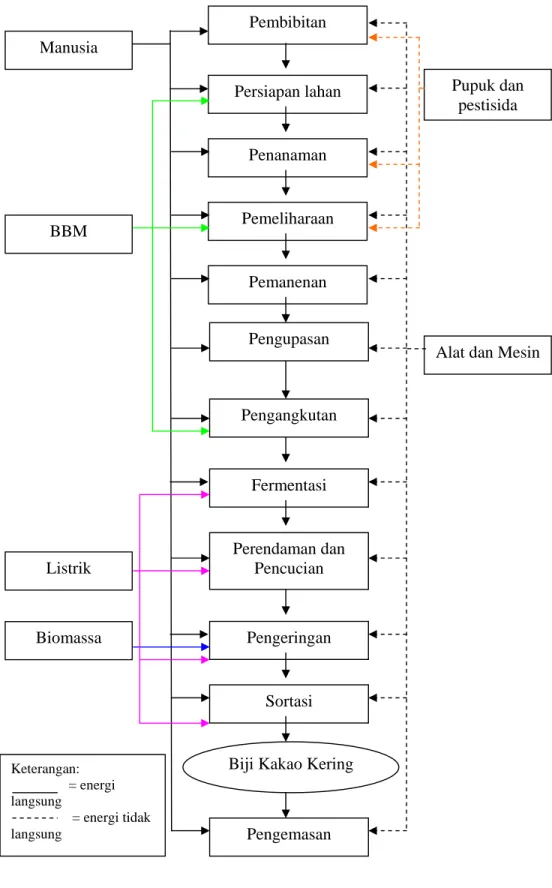

Rajamandala, Jawa Barat (Syarani, 1997) ... 5 Gambar 4. Bagan alir pengolahan biji kakao kering di PTPN VIII kebun

Rajamandala, Jawa Barat (Masada, 2007) ... 9 Gambar 5. Masukan Energi pada proses produksi biji kakao kering di

Perkebunan Rajamandala ... 16 Gambar 6. Bagan alir pengolahan biji kakao kering di Perkebunan Batulawang,

Ciamis ... 21 Gambar 7. Mesin diesel... 30 Gambar 8. Bagan proses produksi biji kakao dan pengolahan biji kakao kering

serta pendekatan masukan energi pada setiap tahapan proses ... 32 Gambar 9. Aliran proses dan masukan energi pada tiap tahapan proses produksi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data produksi biji kakao basah dan kering ... 60

Lampiran 2. Penggunaan tenaga manusia ... 61

Lampiran 3. Penggunaan bahan bakar ... 63

Lampiran 4. Data penggunaan pestisida pada kegiatan pemeliharaan TM ... 64

Lampiran 5. Data penggunaan pupuk pada kegiatan pemeliharaan TM ... 65

Lampiran 6. Konsumsi energi listrik ... 66

Lampiran 7. Data pengamatan dan pengukuran pada pembangkit tenaga diesel 67 Lampiran 8. Data pengukuran radiasi matahari ... 69

Lampiran 9. Data pengukuran suhu pengeringan biji kakao ... 70

Lampiran 10. Contoh perhitungan efisiensi pengering ... 71

Lampiran 11. Contoh perhitungan penggunaan energi ... 72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan yang vital dalam setiap aspek kehidupan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan energi juga meningkat. Permintaan energi di Indonesia rata-rata per tahun naik sebesar 7% sedangkan pasokan energi primer diperkirakan hanya meningkat sebesar 2%.

Dengan demikian, diperlukan pengembangan sumber energi lain, selain minyak dan energi fossil lainnya. Selain itu pola konservasi dalam kaitannya dengan program penghematan energi, merupakan kegiatan penting yang dapat segera dilaksanakan.

Tabel 1. Penyediaan energi primer di Indonesia

Jenis Bahan Bakar Jumlah (ribu SBM)

Minyak 524 052.434 Gas 212 745.204 Batubara 173 444.371 Hidro 35 581.511 Panas Bumi 23 803.659 Biomassa 270 146.736

SBM: Setara Barrel Minyak Sumber: www.esdm.go.id (2005)

Konservasi energi merupakan salah satu cara yang penting untuk menanggulangi masalah energi, karena hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu konservasi energi di sektor industri akan mengurangi biaya produksi sehingga akan memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.

Audit energi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program konservasi energi. Audit energi dapat membantu memberikan gambaran mengenai penggunaan energi, distribusi energi, biaya energi dan konversi energi yang akhirnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber pemborosan energi, guna mendapatkan langkah penghematan dan

perbaikan-perbaikan yang layak untuk dilaksanakan sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Kakao merupakan komoditi industri pertanian yang penting di Indonesia karena Indonesia termasuk sebagai salah satu penghasil kakao terbesar di dunia. Dengan kapasitas produksi sekitar 500.000 ton per tahun, Indonesia berada diperingkat tiga dibawah Pantai Gading dan Ghana.

Pada saat ini banyak petani beralih untuk menanam kakao karena harganya yang tinggi di pasar internasional. Oleh karena itu, beberapa tahun mendatang jumlah produksi kakao di Indonesia akan meningkat secara signifikan.

Seiring bertambahnya produksi, permintaan energi untuk industri kakao akan meningkat pula. Penggunaan energi yang lebih efisien akan membantu menurunkan biaya produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing di pasaran internasional. Oleh karenanya audit energi sebagai langkah awal usaha konservasi energi dan efisiensi penggunaan energi sangat perlu dilakukan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan audit energi pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang PTPN VIII, Ciamis, Jawa Barat.

Sasaran kegiatan audit energi yang dilakukan adalah:

a) Mengetahui jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan untuk memproduksi per satuan produk biji kakao kering.

b) Mengetahui aliran energi pada proses produksi biji kakao kering.

c) Mengidentifikasi tahapan proses produksi yang kurang efisien agar usaha-usaha penghematan energi dapat segera dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TANAMAN KAKAO

Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) awalnya tumbuh liar di lembah Sungai Amazone dan daerah khatulistiwa lainnya. Tanaman ini menyebar ke berbagai penjuru dunia setelah Spanyol membawanya keluar untuk ditumbuhkan di daerah jajahannya setelah menaklukan bangsa Aztec. Di Indonesia, tanaman kakao mulai dikenal di daerah Minahasa dan Kepulauan Sangihe. Tanaman kakao tersebut berasal dari Philipina.

Tanaman kakao termasuk dalam famili Sterculiaceae. Adapun sistematika klasifikasi botaninya adalah sebagai berikut (Siregar, 1989):

Divisio : Spermatophyta Klas : Dicotyledon Ordo : Malvales

Family : Sterculiceae Genus : Theobroma Spesies : Theobroma cacao

Ada banyak jenis tanaman kakao, namun jenis yang sangat berarti secara komersil sampai saat ini adalah jenis Criollo dan Forastero. Menurut Nasution (1975) kedua jenis ini dapat dibedakan dari warna biji, warna buah dan bau buah kakao tersebut. Kakao jenis Criollo memiliki biji yang tidak berwarna, warna buah merah atau kuning, dan memiliki bau yang baik dibandingkan dengan jenis yang lain. Sedangkan jenis Forastero memiliki biji berwarna ungu, warna buah kuning, dan memiliki bau yang kurang baik dibandingkan dengan jenis Criollo.

Gambar 2. Buah kakao

Lokasi penanaman kakao yang ideal adalah di daerah tropis yang terletak pada 200 LU - 200 LS, bercurah hujan 1600-3000 mm per tahun atau rata-rata optimum 1500 mm per tahun dengan asumsi tidak ada bulan kering sepanjang tahun. Suhu berkisar 24-28 0C dengan kelembaban udara sekitar 80%. Keasaman tanah yang baik berkisar optimum 6-7.5 dan mengandung cukup udara dan air. Intensitas sinar matahari yang optimum 50%. Kecepatan angin yang baik adalah 2-5 m/detik, karena dapat membantu penyerbukan. Penanaman pohon pelindung dapat mengurangi kecepatan angin, mengurangi intensitas penyinaran matahari dan menjaga kelembaban kebun.

B. BUDIDAYA TANAMAN KAKAO

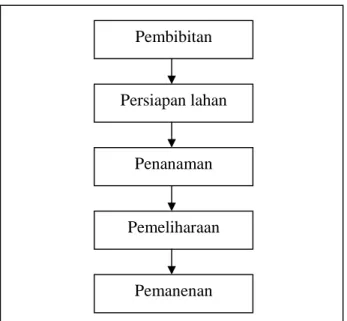

Proses budidaya tanaman kakao dimulai dari kegiatan pembibitan tanaman hingga pemanenan buah. Bagan alir proses budidaya buah kakao dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Bagan alir proses budidaya buah kakao di PTPN VIII Kebun Rajamandala, Jawa Barat (Syarani, 1997)

1. Pembibitan

Pembibitan kakao dapat dilakukan dengan biji (generatif) atau dengan stek atau cangkok (vegetatif). Pengembangan secara generatif paling sering dilakukan, karena menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. Buah yang akan diambil bijinya dipotong membujur, lalu benih yang berada di bagian tengah diambil sebanyak 20-25. Bersihkan lendir buah dengan meremas-remasnya dalam serbuk gergaji lalu dicuci dengan air dan direndam dengan fungisida. Setelah itu benih dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari.

Sebelum ditanam benih disemai terlebih dahulu. Benih yang akan disemai dicelup ke dalam formalin 2.5% selama 10 menit. Benih

Persiapan lahan

Pemanenan Pemeliharaan

Penanaman Pembibitan

dibenamkan (mata benih diletakkan di bagian bawah) ke dalam lapisan pasir sedalam 1/3 bagian dengan jarak tanam 2.5 x 5 cm.

Segera setelah penyemaian, benih disiram. Penyiraman selanjutnya dilakukan dua kali sehari dan disemprot insektisida jika perlu. Setelah 4-5 hari di persemaian benih sudah berkecambah dan siap dipindahtanamkan ke polybag. Media pembibitan berupa campuran tanah subur, pupuk kandang dan pasir dengan perbandingan 2:1:1 dimasukkan ke dalam polybag 20 x 30 cm sampai 1-2 cm di bawah tepi polybag. Alat yang digunakan pada kegiatan ini yaitu cangkul

Pembibitan disiram dua kali sehari dan air siraman tidak boleh menggenangi permukaan media. Bibit dipupuk setiap 14 hari sampai berumur 3 bulan dengan ZA (2 gram/bibit) atau urea (1 gram/bibit) atau NPK (2 gram/bibit). Pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan fungisida setiap 8 hari.

2. Persiapan Lahan

Cara penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara pembersihan selektif dan pembersihan total. Alang-alang di tanah tegalan harus dibersihkan atau dimusnahkan supaya tanaman kakao dan pohon naungan dapat tumbuh baik. Untuk memperlancar pembuangan air, saluran drainase yang secara alami telah ada harus dipertahankan dan berfungsi sebagai saluran primer. Saluran sekunder dan tersier dibangun sesuai dengan keadaan lapangan. Tanah-tanah dengan pH di bawah 5 perlu diberi kapur berupa batu kapur sebanyak 2 ton/ha. Pada tahap ini alat dan mesin yang digunakan yaitu kampak, golok, gergaji, cangkul dan chain saw.

Tanaman kakao mutlak memerlukan pohon pelindung yang ditanam sebagai tanaman lorong diantara tanaman-tanaman kakao. Terdapat dua macam pohon pelindung yaitu:

a. Pohon pelindung sementara

Pohon ini diperlukan untuk melindungi tanaman kakao muda (belum berproduksi) dari tiupan angin dan sinar matahari. Jenis pohon yang dapat

ditanam adalah pisang (Musa paradisica), turi (Sesbania sp.), Flemingia congesta atau Clotaralia sp.

b. Pohon pelindung tetap

Pohon ini harus dipertahankan sepanjang hidup tanaman kakao dan berfungsi sebagai melindungi tanaman kakao yang sudah produktif dari kerusakan sinar matahari dan menghambat kecepatan angin. Jenis pohon yang cocok adalah Lamtoro (Leucena sp.), Sengon Jawa (Albizia stipula), Dadap (Erythrina sp.) dan Kelapa (Cocos nucifera). Pohon pelindung tetap ditanam dengan jarak tanam 6 x 3 m.

3. Penanaman

Dua minggu sebelum penanaman, lebih dahulu disiapkan lubang tanam berukuran 40 x 40 x 40 cm atau 60 x 60 x 60 cm tergantung pada ukuran polybag. lubang diberi pupuk agrophos 300 gram/lubang atau campuran urea 200 gram/lubang dan Sp-36 100 gram/lubang. Pemberian pupuk dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi bibit yang akan ditanam beberapa minggu kemudian. Penanaman dilakukan secara manual menggunakan cangkul.

4. Pemeliharaan

Pada masa tanaman belum menghasilkan (TBM) pemeliharaan ditujukan kepada pembentukan cabang yang seimbang dan pertumbuhan vegetatif yang baik. Pemangkasan pada pohon pelindung tetap dilaksanakan agar percabangan dan dedaunannya tumbuh tinggi dan baik. Sedangkan pada pohon pelindung sementara dipangkas sampai akhirnya dimusnahkan seiring dengan pertumbuhan kakao. Pada kegiatan pemangkasan alat yang digunakan yaitu gaetrol, gunting pangkas, golok, dan gergaji pangkas.

Pohon kakao juga perlu dipangkas dengan tujuan untuk menjaga atau mencegah serangan hama atau penyakit, membentuk pohon, memelihara tanaman dan untuk memacu produksi. Kegiatan pemeliharaan mencakup pengendalian hama dan penyakit. Alat dan mesin yang digunakan pada kegiatan ini yaitu knapsack sprayer, backspack sprayer dan mist blower.

Macam-macam pemangkasan yang perlu dilakukan yaitu: a. Pemangkasan bentuk

1. Fase muda.

Dilakukan pada saat tanaman berumur 8-12 bulan dengan membuang cabang yang lemah dan mempertahankan 3-4 cabang yang letaknya merata ke segala arah untuk membentuk percabangan utama (jorquette).

2. Fase remaja.

Dilakukan pada saat tanaman berumur 18-24 bulan dengan membuang cabang primer sejauh 30-60 cm dari percabangan utama. b. Pemangkasan pemeliharaan.

Membuang tunas yang tidak diinginkan, cabang kering, cabang melintang dan ranting yang menyebabkan tanaman terlalu rimbun.

c. Pemangkasan produksi.

Bertujuan untuk mendorong tanaman agar memiliki kemampuan berproduksi secara maksimal. Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi kelebatan daun.

Pemupukan dilakukan pada tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Dosis pemupukan berbeda pada kedua kondisi tersebut.

5. Pemanenan

Buah kakao bisa dipanen apabila perubahan warna kulit dan setelah fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang ± usia 5 bulan. Ciri-ciri buah akan dipanen adalah warna kuning pada alur buah; warna kuning pada alur buah dan punggung alur buah; warna kuning pada seluruh permukaan buah dan warna kuning tua pada seluruh permukaan buah.

Untuk memanen cokelat digunakan pisau tajam. Bila letak buah tinggi, pisau disambung dengan bambu. Cara pemetikannya, jangan sampai melukai batang yang ditumbuhi buah. Pemetikan cokelat hendaknya dilakukan hanya dengan memotong tangkai buah tepat dibatang atau cabang yang ditumbuhi buah. Hal tersebut agar tidak menghalangi pembungaan pada periode

Fermentasi

Sortasi dan Pemutuan Pengeringan Perendaman dan Pencucian Penerimaan Pengemasan Penirisan

berikutnya. Panen dapat dilakukan 7-14 hari sekali. Alat yang digunakan pada kegiatan ini yaitu pisau kait dan golok.

Buah yang telah dipetik kemudian dibelah dan diambil bijinya lalu dikumpulkan pada suatu tempat dengan menggunakan karung. Pengumpulan biji yang telah dikupas pada suatu tempat dilakukan untuk memudahkan pengangkutan. Pembelahan dilakukan dengan alat berupa pisau kulkaso, golok atau pisau panen.

C. PENGOLAHAN BUAH KAKAO MENJADI BIJI KAKAO KERING

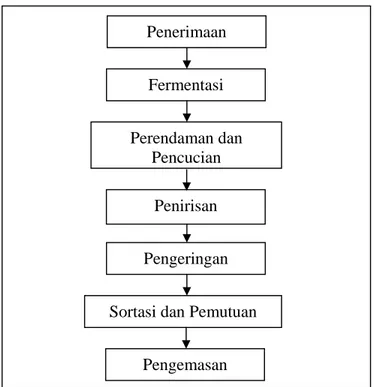

Pada proses produksi biji kakao kering tahapan pengolahannya meliputi penerimaan buah, fermentasi biji kakao basah, perendaman dan pencucian, pengeringan, serta sortasi dan pemutuan. Bagan alir proses produksi biji kakao kering dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Bagan alir pengolahan biji kakao kering di PTPN VIII Kebun Rajamandala, Jawa Barat (Masada, 2007)

1. Penerimaan

Tahapan pengolahan buah kakao diawali dengan penerimaan biji kakao basah untuk ditimbang. Penimbangan biji kakao basah dilakukan untuk

mendapatkan angka-angka yang berkaitan dengan produksi dan rendemen biji kakao basah. Biji kakao basah yang telah ditimbang dapat dimasukkan ke dalam peti fermentasi untuk dikukan tahapan pengolahan selanjutnya.

2. Fermentasi

Setelah dilakukan penimbangan akhir di pabrik, biji kakao basah dalam karung dituang ke dalam peti fermentasi. Pada saat penuangan juga dilakukan sortasi basah, yaitu kegiatan untuk memisahkan kotoran seperti plasenta yang masih terbawa, dedaunan kakao atau kotoran lain yang ikut masuk dalam karung. Tujuan utama fermentasi adalah untuk mematikan biji sehingga perubahan-perubahan di dalam biji akan mudah terjadi, seperti misalnya warna keping biji, peningkatan aroma dan rasa, serta perbaikan konsistensi keping biji, selain itu untuk melepaskan pulp (Siregar, 1989).

3. Perendaman dan Pencucian

Setelah selesai fermentasi dilakukan perendaman. Biji kakao dituang ke mesin pencuci dengan tujuan menghentikan proses fermentasi, melepaskan pulp dan membuang kotoran. Lama perendaman 2 jam. Perbandingan jumlah air dan berat kakao untuk keperluan perendaman adalah 1:3. Setelah melalui bak penirisan biji kakao masuk ke conveyor untuk dilakukan proses pengeringan. Alat dan mesin yang digunakan pada kegiatan ini yaitu bak perendaman, mesin pencuci dan belt conveyor.

4. Pengeringan

Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan kadar air maksimal 7.5 %. Pada kadar air ini cendawan atau mikroorganisme lainnya tidak dapat tumbuh, dan ini berguna saat biji kakao disimpan di gudang penyimpanan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menjemur menggunakan sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Biji kakao yang telah kering ditimbang masuk ke ruang sortasi untuk dilakukan penyortiran.

5. Sortasi dan Pemutuan

Sortasi biji yang telah dikeringkan dilaksanakan atas dasar berat biji, kemurnian, warna, jamur, dan bahan ikutan. Tujuan sortasi adalah memisahkan biji kakao sesuai dengan jenis mutunya. Sehingga mendapat hasil yang baik dan harga jual yang tinggi. Sortasi dilakukan secara manual menggunakan tampi atau ayakan dan meja sortasi.

D. KEBUTUHAN ENERGI PADA PROSES PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN

Kebutuhan energi dalam industri pertanian dan industri penunjangnya dapat dibagi menjadi energi langsung, energi tidak langsung, dan energi biologis khususnya dari tenaga manusia. Energi tersebut digunakan sebagai masukan energi pada proses produksi.

1. Energi Langsung

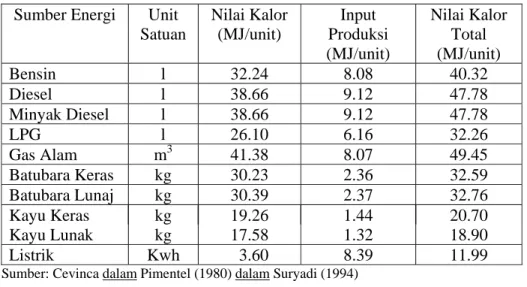

Peranan energi langsung sangat besar dalam suatu proses produksi, terutama untuk proses produksi yang padat energi, dalam hal ini terkait dengan kebutuhan bahan bakar dan listrik yang cukup tinggi. Energi langsung merupakan energi yang digunakan secara langsung pada proses produksi, yaitu berupa bahan bakar dan listrik. Nilai energi dari beberapa jenis bahan bakar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai kalor per unit satuan beberapa jenis bahan bakar Sumber Energi Unit

Satuan Nilai Kalor (MJ/unit) Input Produksi (MJ/unit) Nilai Kalor Total (MJ/unit) Bensin l 32.24 8.08 40.32 Diesel l 38.66 9.12 47.78 Minyak Diesel l 38.66 9.12 47.78 LPG l 26.10 6.16 32.26 Gas Alam m3 41.38 8.07 49.45 Batubara Keras kg 30.23 2.36 32.59 Batubara Lunaj kg 30.39 2.37 32.76 Kayu Keras kg 19.26 1.44 20.70 Kayu Lunak kg 17.58 1.32 18.90 Listrik Kwh 3.60 8.39 11.99

2. Energi Tidak Langsung

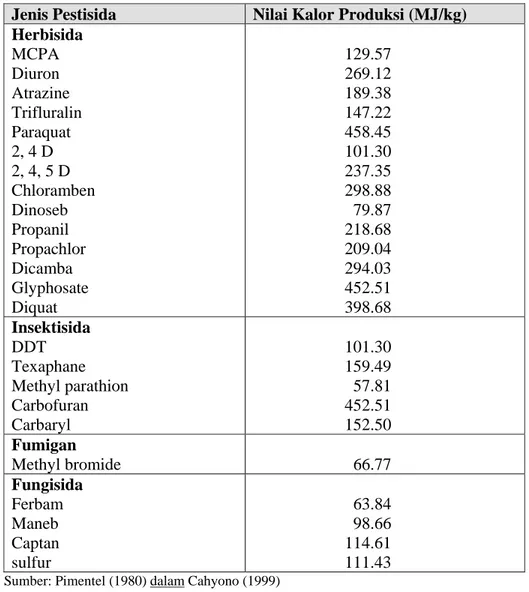

Energi tidak langsung adalah energi yang digunakan secara tidak langsung untuk memproduksi barang atau melakukan kegiatan sebagai masukan dalam proses produksi. Energi tidak langsung dapat berupa energi operator mesin, materi penyusun produk, peralatan bangunan, bahan kimia (pupuk dan pestisida), dan bahan-bahan yang mendukung baik dalam produksi maupun penyimpanan bahan. Masukan energi pada beberapa jenis pupuk dapat terlihat pada Tabel 4. dan Tabel 5. Sedangkan masukan energi untuk memproduksi beberapa jenis pestisida disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Masukan energi untuk memproduksi beberapa jenis pestisida Jenis Pestisida Nilai Kalor Produksi (MJ/kg) Herbisida MCPA Diuron Atrazine Trifluralin Paraquat 2, 4 D 2, 4, 5 D Chloramben Dinoseb Propanil Propachlor Dicamba Glyphosate Diquat 129.57 269.12 189.38 147.22 458.45 101.30 237.35 298.88 79.87 218.68 209.04 294.03 452.51 398.68 Insektisida DDT Texaphane Methyl parathion Carbofuran Carbaryl 101.30 159.49 57.81 452.51 152.50 Fumigan Methyl bromide 66.77 Fungisida Ferbam Maneb Captan sulfur 63.84 98.66 114.61 111.43 Sumber: Pimentel (1980) dalam Cahyono (1999)

Tabel 4. Masukan energi untuk pupuk nitrogen Jenis Pupuk Produksi

(MJ/kg) Transportasi (MJ/kg) Penyimpanan (MJ/kg) Total (MJ/kg) Anhydrous ammonia Urea Ammonium nitrate 48.97 56.93 58.18 0.84 1.67 2.09 0.42 1.26 1.26 50.23 59.86 61.53 Sumber: Blouin (1975) dan Davis (1977) dalam Pimentel (1980) dalam Mulyawan (1997) Tabel 5. Masukan energi untuk pupuk Phosphat dan Potassium

Jenis Pupuk Produksi (MJ/kg) Transport asi (MJ/kg) Distribusi (MJ/kg) Total (MJ/kg) Phosphate rock

Normal super phosphate (0-20-20)

Tripel super phosphate (0-46-0) Muriate of potash (0-0-0)/KCl 1.67 2.51 9.21 4.60 - 0.84 0.84 - 3.77 6.28 2.51 2.09 5.44 9.63 12.56 6.69 Sumber: Blouin (1975) dan Davis (1977) dalam Pimentel (1980) dalam Mulyawan (1997)

Jumlah energi langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk memproduksi suatu barang disebut embodied energy. Tabel 6 menjelaskan tentang kebutuhan energi untuk memproduksi beberapa alat dan mesin pertanian.

Tabel 6. Masukan energi untuk memproduksi beberapa alat dan mesin pertanian

Alat / Mesin Masukan Energi (MJ/kg) Embodied energy bahan

Ban Baja Traktor Combine 85.81 62.79 49.45 50.29 Energi Fabrikasi Traktor Combine 14.63 13.01 Alat Pengolah Tanah :

Singkal, Piringan, chisel 8.63 Garu, cultivator

Alat Semprot

8.35 7.38 Sumber: Doering III dan C. Otto (1978) dalam Mutiara (2003)

Sumber: Stout, B.A. (1990) dalam Cahyono (1999) 3. Energi Biologis

Energi biologis yang digunakan pada industri dan pertanian antara lain berasal dari energi manusia dan energi hewan. Energi yang diperoleh dari manusia berasal dari nilai energi makanan dan oksigen. Kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, berat badan, umur, dan sebagainya.

Pengeluaran tenaga manusia secara normal berkisar antara 0.4-0.7 kW (setara dengan 1.44 MJ/jam-2.52 MJ/jam). Dengan memperhitungkan waktu istirahat selama 8 jam kerja, maka kebutuhan tenaga manusia sekitar 0.32 kW-0.35 kW (setara dengan 1.15 MJ/jam-1.20 MJ/jam) (Departemen Mekanisasi Pertanian dalam Rahmat (2001). Kebutuhan energi manusia pada beberapa kegiatan pertanian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Kebutuhan energi manusia untuk melakukan aktivitas pada beberapa kondisi beban kerja

Aktivitas Kerja Ringan (MJ) Kerja Sedang (MJ) Kerja Berat (MJ) Kerja Sangat Berat (MJ) Wanita (berat tubuh 55 kg)

Istirahat (8 jam) Kerja (8 jam)

Rata-rata/kg berat tubuh

1.8 3.3 0.15 1.8 4.2 0.17 1.8 5.9 0.20 1.8 7.5 0.23 Pria (berat tubuh 55 kg)

Istirahat (8 jam) Kerja (8 jam)

Rata-rata/kg berat tubuh

2.1 4.6 0.17 2.1 5.8 0.19 2.1 8.0 0.23 2.1 10.0 0.26 Sumber: FAO dan WHO (1974) dalam Nuryanto (1998)

Tabel 8. Kebutuhan energi manusia pada beberapa kegiatan pertanian Jenis Kegiatan Kebutuhan Energi (MJ/jam) Pra Panen

Pembibitan

Pengolahan tanah manual Pengolahan tanah mekanis Penanaman

Penyiangan rumput Pemupukan

Pemberantasan hama dan penyakit Pemanenan 0.954 1.733 1.055 0.803 1.532 1.733 1.733 1.230 Pasca Panen Pengolahan di pabrik 0.725

E. KEBUTUHAN ENERGI PADA PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO KERING

Penelitian untuk menghitung kebutuhan energi pada proses produksi biji kakao kering pernah dilakukan oleh Irwan Syarani (1997) di Perkebunan Rajamandala, Bandung. Selain peneliti tersebut, belum ada yang melakukan perhitungan kebutuhan energi pada proses produksi biji kakao kering di Indonesia. Berdasarkan penelitian Irwan Syarani tersebut, masukan energi pada proses produksi biji kakao kering dibagi menjadi tiga, yaitu energi langsung, energi tidak langsung, dan energi biologis. Energi langsung yang digunakan adalah bahan bakar dan listrik. Energi langsung yang lain berasal dari energi manusia yang digunakan mulai dari kegiatan prapanen hingga kegiatan pasca panen. Energi tidak langsung yang digunakan adalah embodied energy pada alat dan mesin yang digunakan pada proses produksi, energi dari unit pendukung, dan energi dari pupuk dan pestisida. Masukan energi pada proses produksi biji kakao kering dapat dilihat pada Gambar 5.

Hasil penelitian Irwan Syarani di Perkebunan Rajamandala menunjukkan bahwa masukan energi total dalam proses produksi biji kakao kering adalah sebesar 177.79 MJ/kg kakao kering dengan masukan energi langsung sebesar 69.46 MJ/kg kakao kering atau sebesar 39.07 % dari energi total dengan perincian masukan energi manusia 12.34 MJ/kg kakao kering, energi listrik 0.05 MJ/kg kakao kering, energi bahan bakar 27.07 MJ/kg kakao kering, dan energi biomassa 30.00 MJ/kg kakao kering. Sedangkan masukan energi tidak langsung sebesar 108.33 MJ/kg kakao kering atau sebesar 60.93 % dengan perincian masukan energi pupuk 105.88 MJ/kg kakao kering, dan energi pestisida 2.47 MJ/kg kakao kering.

Gambar 5. Masukan energi pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Rajamandala (Syarani,1997) Persiapan lahan Pemanenan Pemeliharaan Penanaman Sortasi Perendaman dan Pencucian Fermentasi Pengeringan Pengemasan Biji Kakao Kering

Pembibitan Manusia

Pupuk dan pestisida

Alat dan Mesin

Biomassa Listrik BBM Keterangan: = energi langsung = energi tidak langsung Pengupasan Pengangkutan

F. AUDIT ENERGI

Menurut Colman dalam Vogt (1992), strategi konservasi energi dapat dibagi menjadi 4 yaitu audit energi, sistem penataan yang optimal, peningkatan efisiensi, dan inovasi teknik.

Audit energi adalah perhitungan jumlah dan aliran energi pada suatu proses produksi atau aktivitas. Audit yang dilakukan memerlukan seluruh rangkaian proses yang bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan energi yang dapat dihemat dari suatu aktivitas dan untuk mengidentifikasi peluang konservasi energi (International Energy Agency, 1987).

Menurut PT Koneba (1987) dalam Santoso (1999), metode audit energi terdiri dari dua tahapan utama yaitu audit energi awal (preliminary audit energy) dan audit energi rinci (detailed audit energy).

Audit energi awal (preliminary audit energy)

Audit energi awal adalah berupa pengumpulan data awal dan analisa pendahuluan yang terdiri dari pengelompokan sumber data (oganizer resources), mengidentifikasi data yang diperlukan (identify data requirements), pengumpulan data (data collection), analisa data (data analysis) dan pembuatan rencana pengembangan (develop action plan).

Audit energi rinci (detailed audit energy)

Audit energi rinci yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap peralatan yang dipakai dalam suatu pabrik dan melakukan analisa, baik terhadap alat yang tetap maupun alat yang bersifat tak tetap.

Tahapan pada audit energi rinci diantaranya: a. Evaluasi pengelolaan energi harian

b. Melakukan audit energi awal

c. Rencana pengembangan kegiatan pabrik

d. Pemilihan bagian-bagian yang akan diaudit secara rinci e. Persiapan kelengkapan kerja

f. Pemeriksaan data lapangan g. Evaluasi data yang dikumpulkan

h. Mengidentifikasi peluang konservasi energi i. Rencana pengembangan aktivitas peralatan j. Pengawasan penggunaan energi secara kontinyu k. Penyempurnaan pengelolaan energi secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Turner (1982) dalam Suryadi (1994), langkah-langkah dalam melakukan audit energi adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini meliputi teknik analisis pendahuluan, pengumpulan data tetapan-tetapan peralatan catatan lapangan, pengoperasian data terhadap persamaan-persamaan yang telah ada, dan uji coba peralatan.

2) Teknik Analisis

Tahapan teknik analisis ini meliputi analisa konsep penambahan biaya untuk tahapan tertentu bilamana diperlukan, analisis kesetimbangan massa dan energi, analisis energi yang masuk dan keluar pada sub system, analisis pindah panas, evaluasi muatan listrik, dan pembuatan model dan simulasi. 3) Evaluasi Biaya Peralatan

4) Membuat Laporan Hasil Perhitungan Konsumsi Energi

Tahap ini merupakan langkah akhir dalam perumusan audit energi yang meliputi laporan utama yang merupakan hasil keseluruhan auditing, laporan biasa yang merupakan data hasil perhitungan harian dan belum dijadikan hasil audit yang baku, laporan efektifitas pengelolaan peralatan, dan laporan tinjauan (review) tiap tahap proses.

Menurut Philippines National Oil Company (1986) dalam Rahmat (2001), audit energi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1) Primary audit atau preliminary audit yang terdiri dari kegiatan pencatatan dan analisis pemakaian energi dengan cara melakukan tinjauan singkat pada fasilitas pabrik dan dengan analisis kebutuhan dan pembelian bahan bakar minyak. Primary audit dapat dilakukan satu sampai tiga hari tergantung pada kerumitan pabrik.

2) Detailed audit atau maxi audit yang terdiri dari catatan lengkap pemakaian energi untuk menghitung pemakaian energi dan efisiensi. Hal ini

mengharuskan penggunaan alat-alat pengukuran. Detailed audit dapat dikerjakan dalam waktu satu minggu atau lebih.

3) Plant survey atau mini audit yang terdiri dari identifikasi energi terpakai, menganjurkan peningkatan pemeliharaan dan praktek pengoperasian alat secara benar. Mini audit memerlukan pengujian dan pengukuran jumlah energi terpakai dan energi hilang. Mini audit juga meliputi anjuran dan analisis peluang konservasi energi dengan anggaran dana yang relatif murah atau investasi modal yang besar. Waktu pelaksanaan yang diperlukan sangat bervariasi tergantung keadaan pabrik.

III. PROSES PRODUKSI BIJI KAKAO KERING DI PERKEBUNAN BATULAWANG

A. SITUASI UMUM

Perkebunan Batulawang merupakan salah satu bagian kebun dari PT. Perkebunan Nusantara VIII, berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang terletak pada 108 037’ – 108 044’ BT dan 7 023’ – 7 045’ LS. Jarak kantor induk Perkebunan Batulawang ke Kota Banjar 8.5 km ke arah barat, sedangkan jarak kantor induk ke Kota Ciamis 12 km ke arah selatan.

Perkebunan Batulawang terdiri dari beberapa afdeling yang membudidayakan beberapa komoditas, seperti karet, kakao dan kelapa dengan total luas areal 2 416.804 ha. Luas lahan untuk komoditas tanaman kakao menghasilkan yaitu seluas 1 190.078 ha. Afdeling yang membudidayakan tanaman kakao antara lain afdeling Batugajah, Putra Pinggan, Inti I dan Inti II.

Tanaman kakao yang dibudidayakan di Perkebunan Batulawang berumur antara 19 – 28 tahun. Tiga klon yang ditanam yaitu Imperial Coleqne Selection (ICS) 13, Upper Amazone Hybrid (UAH) dan Afrika Barat (AFBAR). Produktivitas biji kakao basah dan biji kakao kering rata-rata per tahun dari tahun 2002 sampai 2006 adalah sebesar 1 136 kg/ha dan 393 kg/ha. Fluktuasi produksi yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi iklim, serangan hama dan penyakit serta kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman menghasilkan. Realisasi produksi dan produktivitas biji kakao basah dan biji kakao kering di Perkebunan Batulawang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Total produktivitas biji kakao di Perkebunan Batulawang Tahun Luas Areal

(ha)

Produksi (kg) Produktivitas (kg/ha) Biji Basah Biji Kering Biji Basah Biji Kering 2002 1 190.078 1504802 538969 1264.46 452.89 2003 1 190.078 1057772 364110 888.83 305.95 2004 1 190.078 1476312 539311 1240.52 453.17 2005 1 190.078 1649279 559607 1385.86 470.23 2006 1 190.078 1071879 336828 900.68 283.03 Rata-Rata 1136.07 393.05

Dalam menunjang kelangsungan proses produksi, Perkebunan Batulawang menggunakan beberapa sarana pendukung. Sarana pendukung tersebut yaitu penyediaan air, penyediaan energi dan bengkel.

Gambar 6. Bagan alir proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang, Ciamis

Pemeliharaan TM

Pemanenan dan Pengupasan

Fermentasi Pengangkutan Pengeringan Mekanis Penjemuran Pencucian Sortasi Pengemasan Biji Kakao Basah

Biji Kakao Kering

B. BUDIDAYA TANAMAN KAKAO

Kegiatan budidaya tanaman kakao di Perkebunan Batulawang saat ini hanya melakukan pemeliharaan tanaman menghasilkan lalu pemanenan. Kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan meliputi pemangkasan, pembuangan tunas air (wiwilan), pemupukan, pengendalian gulma (penyiangan) dan pengendalian hama dan penyakit.

1. Pemangkasan

Pemangkasan merupakan tindakan pembuangan sebagian organ tanaman kakao atau tanaman lain yang dapat menggangu produktivitas tanaman kakao itu sendiri. Pemangkasan bertujuan memperbaiki fisik atau kondisi tanaman dalam upaya meningkatkan penetrasi dan distribusi cahaya serta memperoleh keseimbangan pertumbuhan vegetatif dan generatif. Selain itu, pemangkasan juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi agroklimat, seperti aerasi, sehingga mencegah perkembangan hama dan penyakit. Pemangkasan juga dilakukan untuk memudahkan kegiatan panen dan pemeliharaan. Pemangkasan dilakukan secara rutin tiga bulan sekali, untuk mengurangi bagian tanaman yang rimbun, cabang yang overlapping, cabang kering, cabang sakit dan menggantung, cabang cacing dan cabang yang tidak produktif. Pemotongan cabang-cabang besar hanya dilakukan terhadap cabang-cabang yang tidak dikehendaki, yaitu cabang sakit atau patah dan cabang mati. Pemangkasan sangat berpengaruh terhadap pembentukan bunga dan buah, sehingga cara yang digunakan harus tepat.

Aplikasi pangkasan yang dilakukan di Kebun Batulawang menggunakan sistem SRR (Selektif Ringan Rutin). Selektif berarti kegiatan diprioritaskan pada areal yang kondisi daunnya sudah rimbun. Ringan berarti jumlah bagian tanaman yang dibuang tidak lebih dari 25 %. Sedangkan Rutin berarti kegiatan dilaksanakan kontinyu dengan rotasi 4 kali setahun.

Alat yang digunakan untuk memangkas cabang yang berukuran kecil adalah gunting pangkas, sedangkan untuk cabang yang lebih besar

digunakan gergaji pangkas atau parang dan untuk memotong ranting-ranting yang letaknya tinggi digunakan gaet roll dan bangkol. Semua alat tersebut harus dalam keadaan tajam agar hasil pangkasan rata dan teratur serta tidak merusak kulit cabang.

2. Pembuangan Tunas Air (Wiwilan)

Pembuangan tunas air dilakukan secara rutin pada tanaman menghasilkan. Pembuangan dilakukan terhadap tunas air yang tumbuh pada batang dan cabang primer, baik pada bagian bawah jorket, maupun bagian sekitar satu meter diatas jorket.

Tujuan wiwilan yaitu untuk mempertahankan keseimbangan pertumbuhan generatif dan vegetatif. Dalam pelaksanaannya harus dijaga agar tunas-tunas yang akan dibuang tidak sampai tumbuh berdaun lebar, karena hal tersebut merugikan dalam hal tersedianya air dan unsur hara dalam tanaman yang justru sangat diperlukan untuk pembentukan bunga dan buah. Oleh karena itu pembuangan tunas air harus dilakukan sejak dini pada waktu tunas masih kecil. Keterlambatan pembuangan tunas air akan mengakibatkan tunas air berkayu. Pembuangan tunas air dilakukan 2-3 kali sebulan bergantung pada kondisi tanaman.

Pada tunas air yang masih muda, wiwilan dapat dilakukan dengan tangan. Sedangkan pada tunas air yang sudah keras harus menggunakan alat bantu pisau kait atau golok, ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bantalan bunga.

3. Pemupukan

Pemupukan dilaksanakan untuk memberi tambahan unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan terjadi peningkatan produksi. Pemupukan tanaman menghasilkan (TM) dilakukan dua kali setahun yaitu pada awal musim hujan (Oktober) dan akhir musim hujan (Maret).

Dosis pupuk yang diberikan berdasarkan rekomendasi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Pupuk yang diberikan berbeda pada setiap tempat (blok) bergantung pada hasil analisis, sehingga sebelum dilakukan

pemupukan, terlebih dahulu dilakukan analisis daun dan analisis tanah. Pupuk yang diberikan adalah campuran Urea, Rock Phospate (RP), KCl, Dolomit dan NPK Enhancing Microbial Activities in the soil (EMAS). Pencampuran pupuk tersebut dilakukan di lapang sebelum kegiatan pemupukan dilakukan. Alur pupuk dibuat sepanjang tajuk tanaman dengan menggunakan parang, lalu dibuat alur dengan cangkul. Untuk lahan miring alur dibuat di atas alur barisan tanaman atau bagian dalam teras.

4. Pengendalian gulma (penyiangan)

Tujuan penyiangan adalah untuk menjaga aerasi, kelembaban, persaingan dengan tanaman pokok dan menghindari gulma sebagai inang hama dan penyakit. Penyiangan gulma pada TM dapat dilakukan secara kimia atau secara manual. Pemberantasan gulma secara kimia dilakukan dengan cara penyemprotan dengan herbisida.

Pengendalian gulma dilakukan secara rutin tiga bulan sekali. Pada tanaman kakao terdapat gulma sisik naga atau picisan yang tergolong suku Polipodiaceae (Drymoglossum sp.). Picisan tumbuh pada batang dan cabang kakao sehingga menutupi hampir seluruh permukaan bagian tersebut. Penutupan picisan tersebut mengakibatkan tanaman kakao layu, kering lalu mati. Pertumbuhan gulma tersebut juga mengganggu pertumbuhan bunga karena gulma tersebut merambat dan pertumbuhannya menutupi bantalan bunga.

Daun picisan sangat tebal sehingga pengendalian secara kimia dinilai kurang efisien dan membutuhkan banyak biaya. Metode pengendalian dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan.untuk membuang bagian tanaman yang terserang berat digunakan gergaji atau golok. Pengendalian gulma yang tumbuh diatas permukaan tanah dilakukan secara manual dengan menggunakan alat.

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Spesies hama yang banyak ditemukan di areal Kebun Batulawang adalah Helopeltis antonii. Pada fase nimfa, hama tersebut berwarna kuning

dan bila telah dewasa berwarna kuning kecoklatan. Telur berwarna putih, berbentuk lonjong diletakkan dalam jaringan kulit buah, tunas dan tangkai buah atau pangkal buah. Lama hidup sejak telur sampai dewasa adalah 3-5 minggu. Gejala serangan pada buah muda terdapat bercak-bercak cekung berwarna coklat kehitaman yang menyebabkan buah tidak normal, kering dan mati, tetapi jika tumbuh terus, permukaan kulit buah retak dan terjadi perubahan bentuk. Serangan pada pucuk muda menyebabkan pucuk layu, melengkung, tumbuh kecil dan berwarna kehitaman kenmudian mati (dieback), sedangkan serangan pada ranting menyebabkan ranting mengering dan meranggas.

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan sistem peringatan dini (SPD). Pengendalian Helopeltis antonii secara kimia dilakukan secara blangket spraying atau spot spraying bergantung pada sifat serangan. Alat yang digunakan untuk penyemprotan adalah mist blower dengan kapasitas 10 liter dan backspack sprayer dengan kapasitas 20 liter.

Penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit busuk buah hitam yang disebabkan oleh Phytoptora palmivora. Infeksi Phytoptora palmivora pada buah, khususnya pada buah muda dapat menimbulkan kerugian yang berarti. Gejala pada buah yang terserang yaitu terdapat bercak coklat kehitaman. Bercak mengandung air yang kemudian berkembang, sehingga menunjukkan warna hitam. Bagian buah menjadi busuk dan biji turut membusuk. Penyebaran penyakit melalui percikan air hujan dan infeksi dari buah terserang, sehingga penyakit cepat berkembang pada kebun yang mempunyai curah hujan tinggi. Usaha pengendalian dilakukan dengan cara sanitasi kebun yaitu memetik buah busuk dan membenam di dalam tanah sedalam 30 cm atau dengan cara kultur teknis dengan pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban kebun menurun.

6. Pemanenan

Pemanenan dilakukan pada buah yang matang dengan ciri-ciri alur berwarna kekuning-kuningan untuk buah yang warna kulitnya hijau atau alur buah berwarna kuning tua atau kuning jingga untuk buah yang warna kulitnya merah, umur buah berkisar antara 5-6 bulan.

Alat yang digunakan untuk memanen buah kakao yaitu pisau kait. Alat ini berbentuk seperti galah dengan mata pisau terletak diujungnya. Buah kakao dipetik dengan cara memotong tangkai buah dengan pisau panen, kemudian buah dikupas, biji kakao dikeluarkan dari cangkang buah dan dipisah dari plasentanya. Biji yang telah dipisahkan dimasukkan dalam karung goni untuk menghindari terkontaminasi kotoran.

Pada saat pemetikan harus menggunakan pisau panen yang tajam dan pada saat pemotongan jangan sampai mengenai atau melukai bantalan bunga. Dikarenakan apabila ini terjadi maka ditempat yang sama tidak akan tumbuh lagi bunga dan akibatnya akan menurunkan produktivitas tanaman dalam menghasilkan buah. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pada saat pemetikan harus dipilih buah yang benar-benar matang. Apabila buah yang dipetik belum matang kadar sukrosa dalam pulp rendah sehingga fermentasi kurang baik. Sebaliknya apabila buah yang dipetik terlampau matang pulp didalamnya telah mengering sehingga juga akan mempengaruhi mutu biji kakao.

Buah yang telah dipetik kemudian dibelah lalu dikumpulkan atau diperam pada suatu tempat. Pembelahan dilakukan dengan alat berupa pisau kulkaso, golok atau pisau panen.

C. PENGOLAHAN BUAH KAKAO MENJADI BIJI KAKAO KERING Setelah sampai di pabrik, biji diproses melalui tahap-tahap pengolahan sebelum dihasilkan biji kering. Tahapan pengolahan biji kakao meliputi fermentasi, perendaman dan pencucian, penjemuran, pengeringan, sortasi, dan pengemasan.

1. Fermentasi

Tujuan utama fermentasi adalah untuk mematikan biji sehingga perubahan di dalam biji akan mudah terjadi, seperti misalnya perubahan warna keping biji, peningkatan aroma dan rasa (Siregar, 1989). Tujuan lainnya adalah untuk melepaskan pulp.

Kegiatan pemeraman dilakukan dengan sistem kotak yang disusun bertingkat atau kaskade. Kotak yang digunakan berukuran 150 cm x 100 cm x 85 cm. Ketebalan kayu 3 cm, setiap sisi kotak diberi lubang berukuran 1 cm dengan jarak antar lubang 10 cm. Kapasitas maksimum kotak adalah 1 ton. Kaskade disusun dalam 4 tingkat, setiap tingkat terdapat 4 kotak. Fermentasi dilakukan selama 3-4 hari. Hari pertama selama 15 jam terhitung mulai dari biji basah tiba di pabrik pukul 16.00 hingga pukul 07.00 keesokan harinya. Selanjutnya setiap jam 07.00 selama tiga hari dilakukan pembalikan biji dengan cara menurunkan secara bertahap ke kotak-kotak fermentasi berikutnya, sehingga waktu untuk fermentasi berkisar antara 63-87 jam. Setelah seluruh biji kakao basah dimasukkan dalam peti fermentasi, biji kakao basah ditutup dengan menggunakan karung goni. Tujuannya agar panas yang dikeluarkan selama fermentasi dapat lebih tertahan dalam peti (sebagai insulator).

2. Perendaman dan Pencucian

Setelah selesai fermentasi biji kakao langsung dimasukkan ke dalam bak perendaman selama dua jam. Perendaman dilakukan untuk menaikkan persentase biji bulat dengan kenampakan menarik dan warna coklat cerah serta memudahkan pelepasan pulp dari kulit biji. Bak perendaman terbuat dari semen berukuran 15 x 1.2 x 0.7 m dengan kapasitas 10 ton biji basah.

Setelah melalui proses perendaman dilakukan pencucian biji dengan tujuan untuk membersihkan dan memperbaiki kenampakan biji. Biji kakao dipindahkan ke dalam bak pencucian menggunakan ember plastik berbentuk segi empat. Bak pencucian berbentuk silinder dengan poros vertikal, berdiameter 65 cm dengan tinggi 1 m, terbuat dari bahan aluminiun. Dinding bak pencucian dilubangi pada jarak 5 cm dengan

diameter lubang 75 mm untuk pembuangan air dan sisa pulp. Pada poros bak terdapat pengaduk terbuat dari kayu yang disusun bersilangan sebanyak 12 buah. Proses pencucian biji dilakukan selama 2-3 menit.

Pencucian biji kakao menghasilkan biji yang baik bentuknya, bersih dan mengkilat. Biji yang bersih tidak mudah terinfeksi oleh serangga dan jamur, tetapi kulit ari yang tipis tidak cukup kuat melindungi biji dari serangan cendawan dan serangga, sehingga lama pencucian perlu diperhatikan jangan sampai menyebabkan kulit ari terlalu tipis dan rapuh.

3. Penjemuran

Setelah pencucian, biji-biji kakao tersebut langsung diangkut dengan menggunakan roda menuju bak penjemuran yang terbuat dari balai-balai bambu dengan ukuran panjang 32.0 m, lebar 1.3 m dan tinggi 0.8 m. Penjemuran dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biji sehingga proses pengeringan lebih cepat dan menghemat penggunaan bahan bakar. Tebal hamparan biji sekitar 2-3 cm dan dilakukan pembalikan dan pembersihan biji dari kontaminasi daun, kulit buah serta plasenta yang masih terbawa. Penjemuran dilakukan 1-2 hari bergantung pada keadaan cuaca. Kadar air biji kakao basah sebelum penjemuran sekitar 67%, sedangkan setelah penjemuran kadar air menjadi sekitar 45%.

4. Pengeringan

Tujuan dari pengeringan adalah untuk mendapatkan kadar air antara 6-7.5%. Biji kakao yang berkadar air 6-7% dapat tahan disimpan selama satu bulan sebelum diolah lebih lanjut, karena pada kadar air ini cendawan atau mikroorganisme lainnya tidak dapat tumbuh. Menurut Urquhart (1961) jika kadar air kurang dari 6%, kulit biji akan mudah rapuh (pecah/patah), sedangkan jika kadar air lebih dari 8%, biji mudah ditumbuhi jamur. Kadar air biji kakao sebelum masuk mesin pengering sekitar 45%.

Pabrik pengolahan biji kakao Perkebunan Batulawang memiliki 2 mesin pengering, tipe Palung dengan kapasitas 10 ton dan tipe circular

dengan kapasitas 6 ton. Sumber panas mesin pengering tipe palung menggunakan solar sedangkan tipe circular dengan pembakaran kayu bakar.

5. Sortasi

Sortasi dilakukan secara manual dengan menggunakan tampah. Sortasi dilakukan untuk mendapatkan biji kakao dengan kualitas yang homogen. Biji kakao kering dipisahkan dari kotoran biji dan diklasifikasikan menurut kelas mutunya.

Pemutuan dilakukan berdasarkan jumlah biji per 100 gram. Persyaratan mengenai jenis mutu biji kakao ditentukan oleh ukuran biji kakao dan karakteristik biji. Mutu dibagi menjadi 4 jenis mutu, yaitu mutu A/B (maksimal 110 biji), small bean (diatas 110 biji), Gruis (biji-biji pecah dan mengandung cacat) dan Afval (biji kosong).

Jumlah mutu A/B dan small bean mencapai 95 % jumlah produksi, sedangkan mutu Gruis dan Afval 5%. Persentase mutu ini tergolong baik. Di Kebun PT Rumpun Sari Antan I Cilacap (Arifin, 2007) mutu kakao setara mutu A/B dan small bean sebesar 96 % dan mutu Afval dan Gruis sebesar 4 %..

6. Pengemasan

Setelah proses sortasi dan pemutuan, biji kakao ditimbang dan dikemas dalam karung plastik yang telah diberi label sesuai jenis mutunya. Ukuran karung yang digunakan adalah 112 cm x 71 cm dengan kapasitas 62.5 kg biji kakao kering. Karung ditumpuk di atas balok dengan ketebalan 5 cm dan berjarak 15 cm dari lantai gudang untuk menghindari kelembaban ruangan yang terlalu tinggi yang dapat meningkatkan kadar air dan mengundang jamur. Batas tinggi tumpukan adalah 4 tingkat dan setiap tingkat terdiri atas 4 karung. Batas waktu maksimum karung dalam gudang adalah 3 bulan.

D. SARANA PENDUKUNG

1. Penyediaan Energi

Energi listrik yang digunakan di pabrik Perkebunan Batulawang diperoleh dari pembangkit tenaga diesel. Bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit tenaga diesel adalah solar. Mesin diesel yang dimiliki pabrik pengolahan berjumlah 2 unit yang digunakan secara bergantian. Kapasitas daya pembangkit tenaga diesel adalah sebesar 48 kW.

Gambar 7. Mesin diesel 2. Bengkel dan Bagian Teknik

Bengkel dan bagian teknik bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan perawatan peralatan produksi. Oleh karena itu keberadaan unit ini sangat dibutuhkan agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Peralatan yang ada di bengkel yaitu mesin las listrik, gerinda dan bor. 3. Penyediaan Air

Pabrik pengolahan biji kakao di Perkebunan Batulawang memenuhi kebutuhan air melalui penggunaan pompa air. Pompa air ini digunakan untuk memasok air ke kantor dan keran-keran di pabrik. Untuk kegiatan pencucian digunakan juga air yang berasal dari sungai yang terdapat di dekat pabrik. Penggunaan air dari sungai tidak dilakukan pada musim kering.

A. Konsumsi Energi Pada Proses Produksi Biji Kakao Kering di Perkebunan Batulawang

Perhitungan konsumsi energi pada proses produksi biji kakao kering di Perkebunan Batulawang, PTPN VIII, Jawa Barat, meliputi kegiatan pada proses budidaya tanaman kakao dan proses produksi biji kakao kering. Dalam audit energi ini terdapat dua macam energi secara umum yaitu energi langsung dan energi tidak langsung. Energi langsung meliputi tenaga manusia, biomassa, dan bahan bakar solar, sedangkan energi tidak langsung meliputi energi pupuk dan pestisida.

Besarnya konsumsi energi untuk menghasilkan 1 kg biji kakao kering di Perkebunan Batulawang yang memiliki kapasitas pengolahan hingga sebesar 16 ton per hari adalah sebesar 57.711 MJ, meliputi penggunaan energi langsung sebesar 30.601 MJ/kg biji kakao kering dan energi tidak langsung sebesar 27.110 MJ/kg biji kakao kering. Rincian penggunaan energi pada proses produksi biji kakao kering disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Penggunaan energi pada proses produksi biji kakao kering

Jenis masukan energi Penggunaan energi (MJ/kg biji kakao kering)

Persentase (%)

A. Energi Tidak Langsung

1. Pupuk 26.966 46.73

2. Pestisida 0.144 0.25

B. Energi Langsung

1. Tenaga Manusia 1.405 2.43

2. Bahan Bakar Minyak* 9.719 16.84

3. Biomassa 12.414 21.51

4. Radiasi Surya 7.063 12.24

Total Energi (Tanpa Iradiasi) 50.648 87.76

Total Energi 57.711 100.00

*) sudah termasuk penggunaan untuk pembangkit listrik

Perbandingan penggunaan energi pada proses produksi biji kakao kering dengan Perkebunan Rajamandala disajikan pada Tabel 17.

Jenis Energi Input Energi (MJ/kg biji kakao kering) Energi Total (MJ/kg biji kakao kering) Prosentase (%)

A. Pemeliharaan dan Panen 28.675 49.69

- Energi Langsung 1.565

a. Tenaga Manusia 1.269

b. Bahan Bakar 0.296

- Energi Tak Langsung 27.110

a. Pupuk 26.966 b. Pestisida 0.144 B. Pengangkutan 0.461 0.80 - Energi Langsung 0.461 a. Tenaga Manusia 0.004 b. Bahan Bakar 0.457 C. Pengolahan 22.821 39.54 - Energi Langsung 22.821 a. Tenaga Manusia 0.090 b. Bahan Bakar 3.254 c. Biomassa 12.414 d. Radiasi Surya 7.063 D. Sarana Pendukung 5.754 9.97 - Energi Langsung 5.754 a. Tenaga Manusia 0.042 b. Bahan Bakar 5.712 Total 57.711 100.00

Kebutuhan energi pada proses produksi biji kakao kering mulai kegiatan pemeliharaan tanaman kakao sampai pengolahan biji kakao di Perkebunan Batulawang diuraikan sebagai berikut:

1. Energi Pupuk

Pupuk yang dipakai dalam pemeliharaan tanaman kakao di Perkebunan Batulawang adalah jenis Urea, Triple Super Phospat (TSP), KCL, Dolomit, NPK, ZA dan Rock Phospat (RP). Energi pupuk ini mempunyai peranan yang paling penting terbukti masukan energinya mencapai 26.966 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 53.24 % dari total masukan energi pada proses produksi biji kakao kering. Energi pupuk ini mempunyai nilai perbandingan terbesar, karena penggunaan pupuk sangat besar diperlukan terutama pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan kakao yang dapat meningkatkan produksi maupun kualitas buah kakao.

Pada produksi biji kakao kering, penggunaan jenis pupuk yang paling banyak digunakan adalah pupuk Urea yaitu sebesar 13.306 MJ/kg biji kakao kering atau sebesar 49.34 % dari total masukan energi pupukl yang digunakan. Tabel 12 menunjukan penggunaan energi pupuk berdasarkan jenis pupuk.

Tabel 12. Penggunaan energi pupuk berdasarkan jenis pupuk Jenis Pupuk Input Energi

(MJ/kg biji kakao kering)

Prosentase (%) Urea 13.306 49.34 TSP 0.973 3.61 KCL 0.690 2.56 Dolomit 5.922 21.96 NPK 0.303 1.12 ZA 5.583 20.71 RP 0.189 0.70 Total Energi 26.966 100.00 2. Energi Pestisida

Di Perkebunan Batulawang, digunakan pestisida pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkannya. Jenis pestisida yang digunakan yaitu insektisida, fungisida dan herbisida. Untuk komposisi penggunaan energi pestisida berdasarkan jenisnya disajikan pada Tabel 13. Sedangkan perincian lebih lengkap pestisida yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan kakao disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 13. Penggunaan energi pestisida berdasarkan jenis pestisida Jenis Pestisida Input Energi

(MJ/kg biji kakao kering)

Prosentase (%) Insektisida 0.054 37.78 Fungisida 0.023 15.89 Herbisida 0.067 46.36 Total Energi 0.144 100.00

Dari Tabel 13, energi pestisida yang digunakan yaitu sebesar 0.144 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 0.28 % dari total masukan energi pada proses produksi biji kakao kering. Penggunaan jenis pestisida yang paling besar yaitu herbisida dengan input energi sebesar 0.067 MJ/kg biji kakao

kering atau sekitar 46.36 % dari total masukan energi pestisida yang digunakan.

3. Tenaga Manusia

Tenaga manusia digunakan pada semua semua kegiatan proses produksi di Perkebunan Batulawang, mulai dari kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan sampai kegiatan pengemasan. Penggunaan tenaga manusia total pada proses pengolahan biji kakao kering di Perkebunan Batulawang dan sarana pendukungnya adalah sebesar 1.405 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 2.77 % dari total masukan energi pada proses produksi biji kakao kering.

Penggunaan tenaga manusia terbesar yaitu pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan sebesar 0.906 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 64.48 % dari total masukan tenaga manusia yang digunakan. Sedangkan pada kegiatan pengolahan penggunaan tenaga manusia relatif kecil, karena tidak diperlukannya tenaga kerja yang terlalu banyak. Perincian penggunaan tenaga manusia yang digunakan pada masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Penggunaan tenaga manusia

Kegiatan Input Energi

(MJ/kg biji kakao kering)

Prosentase (%) Pemeliharaan TM 0.906 64.48 Pemanenan 0.363 25.84 Pengangkutan 0.004 0.28 Pengolahan Fermentasi 0.017 1.21 Pencucian 0.011 0.78 Penjemuran 0.011 0.78 Pengeringan 0.011 0.78 Sortasi 0.030 2.14 Pengemasan 0.011 0.78 Sarana Pendukung Bengkel 0.021 1.49 Penyediaan Energi 0.021 1.49 Total Energi 1.405 100.00 4. Energi Biomassa

Di Perkebunan Batulawang, energi biomassa digunakan untuk kegiatan pengeringan biji kakao. Kayu bakar yang digunakan berasal dari pohon karet yang sudah tidak produktif. Jumlah energi biomassa yang digunakan untuk pengeringan biji kakao adalah sebesar 12.414 MJ/kg biji kakao kering atau sebesar 21.51 % dari total masukan energi produksi.

5. Energi Bahan Bakar Minyak

Jenis bahan bakar yang digunakan di Perkebunan Batulawang adalah bensin dan solar. Bensin digunakan pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan, sedangkan solar digunakan pada kegiatan pengangkutan, pengeringan dan penyediaan energi. Penggunaan energi bahan bakar minyak total pada proses pengolahan biji kakao kering di Perkebunan Batulawang dan sarana pendukungnya adalah sebesar 9.719 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 19.19 % dari total masukan energi pada proses produksi biji kakao kering.

Tabel 15. Penggunaan energi bahan bakar minyak

Kegiatan Input Energi

(MJ/kg biji kakao kering)

Prosentase (%) Pemeliharaan TM 0.296 3.05 Pengangkutan 0.457 4.70 Pengeringan 3.254 33.48 Penyediaan Energi 5.712 58.77 Total Energi 9.719 100.00

Penggunaan bahan bakar minyak terbesar yaitu pada kegiatan penyediaan energi yaitu sebesar 5.712 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 58.77 % dari total masukan energi bahan bakar minyak pada proses produksi biji kakao kering. Hal ini dikarenakan untuk mensuplai seluruh kebutuhan listrik pabrik menggunakan mesin diesel, sehingga penggunaan bahan bakarnya lebih besar. Sedangkan penggunaan bahan bakar minyak terkecil yaitu pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan yaitu sebesar 5.712 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 58.77 % dari total masukan energi bahan bakar minyak pada proses produksi biji kakao

kering. Perincian penggunaan energi bahan bakar minyak yang digunakan pada masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 15.

6. Energi Listrik

Kebutuhan energi listrik untuk kegiatan produksi biji kakao kering dan sarana pendukungnya di Perkebunan Batulawang diperoleh dari pembangkit tenaga diesel. Pada Tabel 15 dapat dilihat penggunaan bahan bakar untuk penyediaan energi. Dengan demikian, energi listrik yang digunakan bukan merupakan masukan energi primer. Total energi listrik yang dikonsumsi pada proses produksi biji kakao kering dan sarana pendukungnya sebesar 0.031409 MJ/kg biji kakao kering.

Penggunaan energi listrik terbesar yaitu pada kegiatan pengeringan yaitu sebesar 0.020350 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 64.79 % dari total masukan energi listrik pada proses produksi biji kakao kering. Sedangkan penggunaan energi listrik terkecil yaitu pada kegiatan pencucian menghasilkan yaitu sebesar 0.000003 MJ/kg biji kakao kering atau sekitar 0.01 % dari total masukan energi listrik pada proses produksi biji kakao kering. Perincian penggunaan energi listrik yang digunakan pada masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Penggunaan energi listrik

Kegiatan Input Energi

(MJ/kg biji kakao kering)

Prosentase (%) Pencucian 0.000003 0.01 Pengeringan 0.020350 64.79 Penyediaan air 0.004473 14.24 Bengkel 0.006471 20.60 Penerangan 0.000112 0.36 Total Energi 0.031409 100.00 7. Radiasi Matahari

Penggunaan energi matahari untuk pengeringan dilakukan untuk mengurangi biaya bahan bakar. Penjemuran yang dilakukan dapat berlangsung selama 5 jam, tergantung dari kondisi cuaca. Total energi radiasi matahari yang digunakan adalah sebesar 7.063 MJ/kg biji kakao kering atau sebesar 12.24 % dari total masukan energi produksi.