POLA PERGERAKAN HARIAN DAN PENGGUNAAN

HABITAT MIKRO KATAK POHON JAWA

(Rhacophorus margaritifer)

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

JAWA BARAT

NENENG MULIYA

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

POLA PERGERAKAN HARIAN DAN PENGGUNAAN

HABITAT MIKRO KATAK POHON JAWA

(Rhacophorus margaritifer)

DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

JAWA BARAT

NENENG MULIYA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010

RINGKASAN

Neneng Muliya. E34051140. “Pola Pergerakan Harian dan Penggunaan Habitat Mikro Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat”. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Mirza D. Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Yeni A. Mulyani, M.Sc.

Penelitian mengenai pergerakan amfibi, termasuk tentang pilihan metode yang sesuai, telah banyak dilakukan di luar negeri, tetapi di Indonesia baru Sholihat (2007) yang pernah tercatat melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini bertujuan 1) mencari bahan pembuatan spool track yang sesuai dengan bobot tubuh R. margaritifer; 2) memetakan pola pergerakan harian R. margaritifer

dengan menggunakan metode spool track; dan 3) mendeskripsikan penggunaan habitat mikro oleh R. margaritifer di Taman Nasiona Gunung Gede Pangrango.

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat tepatnya pada Jalur Ciwalen dan Cibereum. Tiga macam spool dicobakan kepada katak dan pergerakan katak diamati setiap tiga jam selama 72 jam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Terdapat delapan individu katak yang berhasil diamati pergerakannya selama 72 jam dengan menggunakan spool yang beratnya dibawah 10%, yaitu empat katak jantan dan empat katak betina. Selain itu juga terdapat tiga katak jantan yang berhasil diamati dengan menggunakan spool dengan berat alat di atas 10%.

Bahan pembuat spool yang cukup baik digunakan selama pengamatan berbeda untuk katak jantan dan katak betina. Untuk katak jantan bahan terbaik terbuat dari sedotan dan plastik mika, sedangkan untuk katak betina bahan terbaik adalah selongsong berbahan plastik dan plastik mika. Uji Kruskal Wallis terhadap 11 individu katak menunjukkan adanya perbedaan nyata dari pergerakan katak untuk siang dan malam hari, baik pada katak jantan maupun katak betina (P < 0,05) yaitu H = 0,026 dan H = 0,03. Pergerakan antara katak jantan dan katak betina berdasarkan uji Kruskal Wallis tidak berbeda nyata pada siang dan malam hari (P > 0,05) yaitu H = 0,888 dan H = 0,685. Uji chi kuadrat untuk nilai alur kelurusan yang dilakukan terhadap delapan katak yang berhasil diamati selama 72 jam menunjukkan bahwa, katak bergerak tidak jauh dari lokasi awal pengamatan.

Hasil pengamatan terhadap penggunaan habitat mikro menunjukkan bahwa pada siang hari katak banyak berada pada lokasi yang terlindung dari matahari seperti di sela-sela daun, serasah yang terlindung, dan batang yang terlindung, sedangkan pada malam hari banyak dilakukan di atas daun. Jika dilihat dari kontak R. margaritifer dengan lingkungannya, maka kontak yang paling banyak adalah kontak dengan tumbuhan, sedangkan kontak dengan sesama katak sedikit. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan penularan penyakit parasit melalui kontak sesama katak sedikit. Banyaknya hubungan pergerakan katak dengan tumbuhan menunjukkan perlunya upaya untuk mempertahankan keberadaan tumbuhan terutama tumbuhan yang berada di sekitar sumber air.

SUMMARY

Neneng Muliya. E34051140. “The Pattern of Daily Movement and Micro Habitat Use of Javanese tree Frog (Rhacophorus margaritifer) in Gede Pangrango National Park West Java”. Under supervision of Dr. Ir. Mirza D. Kusrini, M.Si and Dr. Ir. Yeni A. Mulyani, M.Sc.

Studies on amphibian movement have been reported abroad, including selection of appropriate method. However, there is only one study on amphibian movement reported in Indonesia (Sholihat 2007). The purposes of this study are to 1) find suitable material for spool track that well suited with body weight of R. margaritifer, 2) map the daily movement patterns of R. margaritifer using spool track method; and 3) describe the micro habitat used by R. margaritifer in Gede Pangrango National Park.

This study was conducted at Ciwalen and Cibereum. Three kinds of spool were tried to test-frogs and the frog movements were observed every three hours for 72 hours. Data from observations were then analyzed descriptively and quantitatively. Eight frogs (4 males, 4 females) were observed for 72 hours, each using a spool weight under less than 10% of body mass. Additionally, three male frogs were successfully observed using a spool weight more of 10% of their body mass.

Result showed that suitable spool equipment materials differ for males and females according to their body mass. The best materials for the male frog are made by plastic straws and mica, while for female frog it is made from plastic and mica pallets. Kruskal Wallis test on 11 individual frogs indicated that there was a significant differences between day and night movement, both in male (H = 0.026) and female frogs (H = 0.03) (P value < 0.05). However, there was no significant differences in both male’s and female’s movement during the day (H = 0.888) and night (H = 0.685) (P value > 0.05). Chi square test for straightness index values for eight frogs observed in 72 hours showed that all frogs moved not far from the initial location of observation.

Observations on micro habitats used showed that most frogs used location with low level of light exposure, i.e. between leaves, litter, and branches sheltered from the sun, while at night most activities were carried out on the leaves. R. margaritifer mostly in contact with plants, whereas contact with the other frogs is rare. Therefore it is estimated that the possibility of disease transmission by contact among frog is low. Since frog movements are associated with the existence of plants, there should be more efforts to keep the existence of the plants, especially plants that grow around water sources.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pola Pergerakan Harian dan Penggunaan Habitat Mikro Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat” adalah benar-benar karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Mei 2010 Neneng Muliya NIM. E34051140

Judul Penelitian :

Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat.

Nama : Neneng Muliya

NIM : E34051140

Menyetujui, Komisi Pembimbing

Mengetahui,

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Ketua

Tanggal lulus :

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si NIP. 19651114 199002 2 001

Dr. Ir. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc NIP. 19610411 198703 2 001

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS NIP. 19580915 198403 1 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1987 di Kota Pinang, Sumatera Utara dari pasangan Paino dan Ngatirah. Pendidikan formal ditempuh pada SD Negeri 022 Tualang (1993), SLTP Bina Karya, Tualang (1999), dan SMA Negeri 1 Tualang (2002), Siak Riau. Pada tahun 2005, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Penulis mulai belajar di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 2006.

Penulis aktif sebagai pengurus di HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi) di Kelompok Pemerhati Herpetofauna (KPH)-Phyton HIMAKOVA sebagai sekretaris periode 2006/2007. Penulis pernah melaksanakan praktik dan kegiatan lapangan antara lain: Studi Konservasi Lingkungan (SURILI)-HIMAKOVA di TN. Bantimurung-Bulusaraung, Sulawesi Selatan pada tahun 2007 dan di TN Bukit Baka Buki Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2008, Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Indramayu dan TN. Gunung Ceremai pada tahun 2007, Praktek Umum Konservasi Ek-Situ (PUKES) di Penangkaran Rusa Jonggol dan Kebun Raya Bogor pada tahun 2008 dan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) di TN. Meru Betiri, Jawa Timur pada tahun 2009.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB, penulis menyusun skripsi berjudul “Pola Pergerakan Harian dan Penggunaan Habitat Mikro Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat” di bawah bimbingan Dr. Ir. Mirza D. Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam terhaturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta serta adik (Jeni dan Eva) dan abang (Rapi’i) atas semua do’a, kasih sayang yang tak pernah putus serta dukungan baik moril dan materi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

2. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc sebagai dosen pembimbing skripsi atas segala perhatian, kesabaran dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS, Ir. Sucahyo Sadiyo, MS, dan Ir. Endang A Husaeni selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu di bagian staf tata usaha Departemen Sumberdaya Hutan dan Ekowisata atas bantuan dan kelancaran administrasi.

5. Kepala Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dan staf yang telah memberikan kemudahan dalam perizinan pelaksanaan penelitian.

6. Boby Darmawan, S.Hut, M. Irfansyah Lubis, S.Hut dan Neneng Sholihat, S.Hut sebagai supervisor yang banyak membantu dalam pengambilan data. 7. Tim Javanus (Wirama Hipananda, Luthfia N Rahman, Irwan D Susanto,

Welni D Ningsih dan Salomo Julivan) atas semangat dan bantuan serta dukungan saat di lapangan dan penyelesaian skripsi ini.

8. Keluarga besar KSHE angkatan “tarsius” (2005/42) atas pembelajaran, semangat, dan motivasi selama proses belajar.

9. Keluarga besar Pringgondani (Pringgoners: Siti Khodijah, Helni AW, Dwi C Agustina, Supatmi, Nani Sunani, Santi Sari, Putriati, Diah V Hastuti,

Andieta) atas dorongan semangat dan rasa kekeluargaan. 10.Keluarga besar HIMAKOVA khususnya KPH-Phyton.

11.Ryo A Prasetyo, Jumasril, Wiji Lestari, Doris Debora, Serasi Marito, Raja Ronald dan Zera Suharni sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat.

12.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah hasil penelitian dengan judul “Pola Pergerakan Harian dan Penggunaan Habitat Mikro Katak Pohon Jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat” dibawah bimbingan Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si dan Dr. Ir. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan data dasar dalam rangka upaya konservasi katak pohon jawa (Rhacophorus margaritifer) di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan tidak tertutup kemungkinan masih terdapat ketidaksesuaian baik dalam penyajian isi materi, maupun tata bahasa maupun dalam hasil yang diperoleh sebagai akibat dari belum optimalnya usaha. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Mei 2010

Neneng Muliya NIM. E3401140

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iv DAFTAR GAMBAR ... vDAFTAR LAMPIRAN ... vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 2

1.3 Manfaat ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Taksonomi ... 4

2.2 Morfologi ... 4

2.3 Habitat dan Penyebaran ... 5

2.4 Perilaku Amfibi ... 6

2.5 Pergerakan Amfibi ... 7

2.6 Spool Track ... 8

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 10

3.2 Alat dan Bahan ... 10

3.3 Pengumpulan Data ... 11

3.3.1 Pembuatan dan Pemilihan Bahan Spool Track ... 11

3.3.2 Pola Pergerakan Harian dan Penggunaan Habitat Mikro R. margaritifer ... 13

3.4 Analisis Data ... 14

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI 4.1 Keadaan Umum Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ... 17

4.2 Kondisi Habitat Masing-Masing Lokasi Penelitian ... 17

4.1.1 Ciebereum ... 18

iii

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil ... 21

5.1.1 Pemilihan Bahan Spool Track ... 21

5.1.2 Pola Pergerakan R. margaritifer ... 22

5.1.3 Penggunaan Habitat Mikro R. margaritifer ... 26

5.2 Pembahasan ... 28

5.2.1 Pemilihan Bahan Spool Track untuk Penelitian Pergerakan 28 5.2.2 Pergerakan R. margaritifer ... 31

5.2.3 Penggunaan Habitat Mikro R. margaritifer ... 34

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 37

6.2 Saran ... 37

DAFTAR PUSTAKA ... 38

iv

DAFTAR TABEL

No.

Halaman

1

Perbandingan ukuran panjang tubuh R. margaritifer ... 52 Waktu pengamatan pergerakan R. margaritifer ... 13

3 Pemilihan bahan untuk pembuatan spool ... 21

4 Perubahan bobot tubuh R. margaritifer setelah pemakaian spool ... 22

5 Pergerakan katak antara tiga jam pengamatan ... 24

6 Hasil perhitungan alur kelurusan R. margaritifer ... 25

7 Perhitungan pergerakan R. margaritifer berdasarkan waktu dengan Uji Kruskal Wallis ... 42

8 Perhitungan pergerakan R. margaritifer berdasarkan jenis kelamin dengan Uji Kruskal Wallis ... 42

v

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1 Peta penyebaran Rhacophorus margaritifer ... 6

2 Peta lokasi penelitian ... 10

3 Spool; (a) Spool bahan 1; (b) Spool bahan 2; (c) Spool bahan 3 ... 12

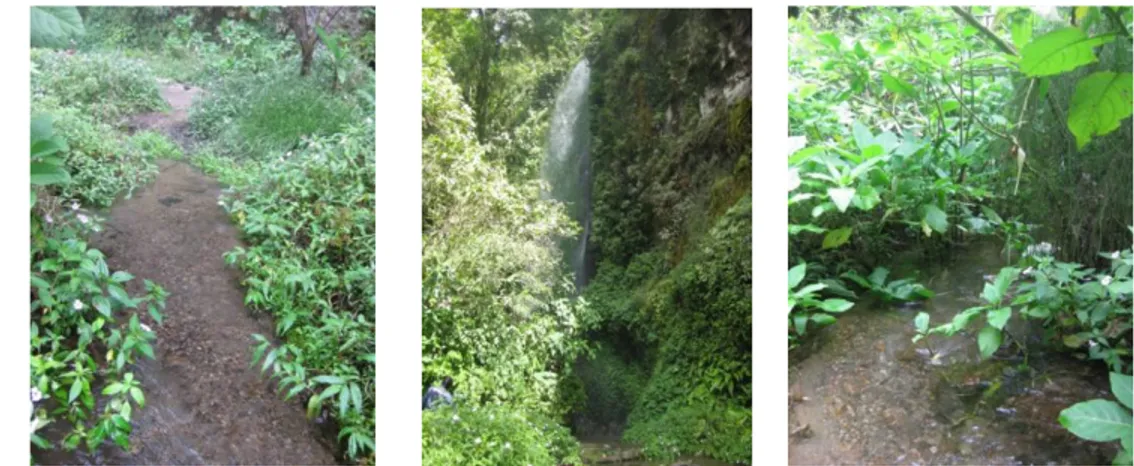

4 Habitat pada jalur interpretasi HM 23-25 ... 18

5 Kondisi habitat di Curug Cibereum ... 19

6 Kondisi habitat di Ciwalen; (a) Vegetasi dominan; (b) Sumber air ... 20

7 Kondisi kulit katak; (a) Sebelum pemakaian spool track; (b) Setelah pemakaian spool track ... 22

8 Rata-rata pergerakan katak dari badan air; (a) Jarak horizontal; (b) Jarak vertikal ... 23

9 Jarak pergerakan katak pada siang dan malam hari ... 24

10 Aktivitas katak saat ditemukan; (a) Jantan pada malam hari; (b) Jantan pada siang hari; (c) Betina pada malam hari; (d) Betina pada siang hari ... 25

11 Posisi katak pada substrat; (a) Jantan pada malam hari; (b) Jantan pada siang hari; (c) Betina pada malam hari; (d) Betina pada siang hari ... 26

12 Fluktuasi suhu tubuh katak jantan terhadap suhu lingkungan ... 26

13 Fluktuasi suhu tubuh katak betina terhadap suhu lingkungan ... 27

14 Kontak katak dengan katak sejenis; (a) Saat katak istirahat tidur; (b) Amplexsus ... 28

15 Ketinggian pergerakan katak ... 29

16 Kematian katak; (a) Akibat terlilit benang; (b) Tutup selongsong terbuka 30 17 Denah lokasi dan pergerakan katak yang diamati di Cibereum ... 33

18 Pola pergerakan R. margaritifer jantan 1 ... 44

19 Pola pergerakan R. margaritifer jantan 2 ... 44

20 Pola pergerakan R. margaritifer jantan 3 ... 45

21 Pola pergerakan R. margaritifer jantan 4 ... 45

22 Pola pergerakan R. margaritifer betina 1 ... 46

vi

24 Pola pergerakan R. margaritifer betina 3 ... 47 25 Pola pergerakan R. margaritifer betina 4 ... 47

vii

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman 1 Hasil perhitungan pergerakan R. margaritifer berdasarkan uji Kruskal ... 42

2 Hasil perhitungan uji chi kuadrat nilai alur kelurusan ... 43 3 Pola pergerakan R. margaritifer ... 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rhacophorus margaritifer adalah salah satu dari 12 jenis katak endemik

Jawa (Iskandar 1998). Sebarannya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Iskandar et al. 2009). Selain R. margaritifer, anggota marga Rhacophorus

yang dapat ditemukan di Pulau Jawa adalah R. reinwardtii (Iskandar 1998). Rhacophorus margaritifer tersebar di atas ketinggian 1000 m dpl (Frost

2009). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) di Jawa Barat yang terletak pada ketinggian 1500 – 2000 m dpl merupakan salah satu wilayah sebaran jenis katak ini (Kusrini et al. 2005). Hasil penelitian Lubis (2008) menunjukkan

bahwa R. margaritifer memiliki kesesuaian habitat yang tinggi di bagian Timur

Laut, Timur, Tenggara dan Selatan TNGP.

Sebaran atau keberadaan suatu organisme di suatu habitat dipengaruhi oleh, antara lain perilaku dan pergerakan dari organisme tersebut (Macfadyen 1963). Kebanyakan satwa vertebrata, termasuk amfibi, membatasi pergerakan mereka pada suatu wilayah yang disebut home range atau wilayah jelajah. Home range

atau wilayah jelajah adalah wilayah yang dijelajahi individu satwa secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakan, minum, serta tempat berlindung atau bersembunyi, tidur, dan kawin (Boughey 1973). Banyak amfibi melakukan pergerakan pada lokasi yang berbeda di setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk hibernasi, reproduksi, dan nutrisi (Stebbins dan Cohen 1995).

Penelitian mengenai pergerakan satwa, apalagi amfibi, masih termasuk jarang dilakukan di Indonesia. Di luar negeri penelitian pergerakan amfibi sudah cukup banyak dilakukan; misalnya Hodgkison dan Hero (2001) yang menggunakan radio tracking untuk mengetahui perilaku harian serta aktivitas

diurnal dan nokturnal Litoria nannotis di hutan dan di daerah perairan di Tully

Gorge, Australia Timur. Lemckert dan Brassil (2000) meneliti pergerakan dan penggunaan habitat Mixophyes iterates di musim reproduksi pada musim semi

sampai musim gugur di Hutan Produksi Coffs Harbour/Dorrigo menggunakan dua

2 metode yaitu menggunakan radio tracking dan spool track. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa penggunaan spool track lebih cocok untuk meneliti

pergerakan M. iterates. Lemckert dan Brassil (2000) juga mendapatkan bahwa spool track tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pergerakan katak.

Penggunaan metode spool track oleh Lemckert dan Brassil (2000) dilakukan

karena penelitian pergerakan dengan metode radio tracking tidak menghasilkan

data yang lengkap pada pergerakan malam hari.

Penelitian mengenai pergerakan amfibi menggunakan alat radio tracking di

Indonesia belum ada, hal tersebut diduga karena harga alat radio tracking yang

mahal. Sholihat (2007), yang sampai saat sebelum penelitian ini dilaksanakan merupakan satu-satunya di Indonesia yang pernah meneliti pergerakan amfibi, melakukan uji efektifitas dan pengaruh penerapan metode pemberian cat pada kaki katak dan metode pemasangan tali (spool track) pada Polypedates leucomystax. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode cat tidak dapat

digunakan untuk meneliti pergerakan katak, tetapi metode pemasangan tali dapat digunakan selama bobot spool track disesuaikan dengan bobot tubuh katak.

Menurut Lubis (2008) beberapa daerah dengan tingkat kesesuaian tinggi R. margaritifer di kawasan TNGPberada di dalam zona pemanfaatan dan zona rimba

yang banyak dimanfaatkan sebagai lokasi wisata. Whithfield et al. (2006)

menyebutkan bahwa adanya kegiatan manusia dan perubahan habitat dapat menyebabkan penurunan populasi amfibi. Mengingat status endemisitas R. margaritifer dan kekhawatiran akan gangguan terhadap habitat akibat kegiatan

wisata, maka diperlukan pengelolaan kawasan yang mempertimbangkan pergerakan R. margaritifer.

1.2 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mencari bahan pembuat spool yang sesuai dengan bobot tubuh R. margaritifer.

2. Memetakan pola pergerakan harian R. margaritifer dengan menggunakan

metode spool track di TNGP.

3

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pemilihan bahan untuk pembuatan spool pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan

metode spool track dan juga diharapkan dapat membuka wawasan bagi pembaca

untuk dapat mengenal amfibi secara lebih dalam dan mendorong untuk melakukan penelitian lainnya mengenai amfibi di Indonesia.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Taksonomi

Rhacophorus margaritifer memiliki berbagai sinonim, antara lain R. javanus dan R. barbouri. Klasifikasi ilmiah R. margaritifer (Frost 2009) adalah

sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Amphibia

Bangsa : Anura

Sub bangsa : Acosmanura

Suku : Rhachoporidae

Sub suku : Rhacophorinae

Marga : Rhacophorus

Jenis : Rhacophorus margaritifer Schlegel 1837;

(Rhacophorus javanus Boettger 1893)

(Rhacophorus barbouri Ahl 1927)

Di Indonesia suku Rhacophoridae terbagi ke dalam lima marga yaitu: Nyctixalus (2 jenis), Philautus (17 jenis), Polypedates (5 jenis), Rhacophorus (20 jenis), dan Theloderma (2 jenis) (Iskandar 1998). R. margaritifer merupakan satu

dari delapan jenis suku Rhacophoridae yang dapat ditemukan di pulau Jawa (Iskandar 1998).

2.2 Morfologi

Amfibi mudah dikenal dari tubuhnya, yaitu dari bentuknya yang seperti berjongkok dengan empat kaki untuk melompat, leher yang tidak tampak jelas, dan tanpa ekor. R. margaritifer termasuk katak pohon dan memiliki bentuk tubuh

yang ramping. Pada kebanyakan jenis, amfibi betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan amfibi jantan (Iskandar 1998). Hal ini terjadi pada R. margaritifer, ukuran panjang tubuh (diukur dari moncong sampai tulang ekor)

5 atau SVL (snout vent length) menunjukkan bahwa katak jantan memiliki panjang

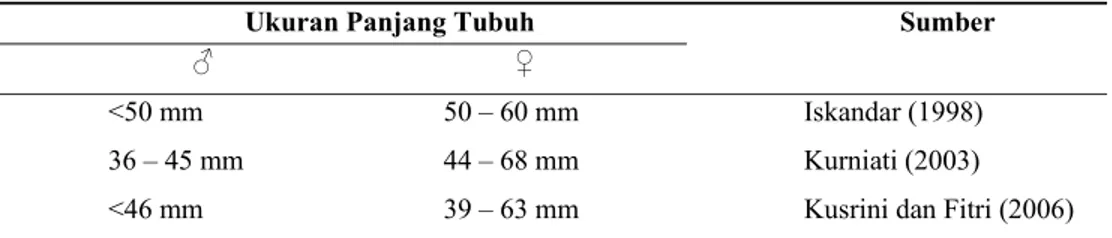

tubuh yang lebih kecil daripada katak betina (Tabel 1). Tabel 1 Perbandingan ukuran panjang tubuh R. margaritifer

Ukuran Panjang Tubuh Sumber

♂ ♀

<50 mm 50 – 60 mm Iskandar (1998)

36 – 45 mm 44 – 68 mm Kurniati (2003)

<46 mm 39 – 63 mm Kusrini dan Fitri (2006)

Kulit R. margaritifer memiliki tekstur halus pada permukaan atas tubuh,

kulit perut dan bagian bawah kaki berbintil kecil kasar. Kulit berwarna coklat tua, coklat kemerahan, coklat muda sampai kuning dengan bercak-bercak tidak beraturan pada bagian atas tubuh sedangkan kulit bagian perut berwarna putih (Kurniati 2003). Tubuh relatif gembung dan pada bagian antara jari tangan berselaput kira-kira setengah atau dua pertiga dari panjang jari. Tumit mempunyai sebuah lapisan kulit (flap). R. margaritifer juga memiliki tonjolan kulit yang

terdapat di sepanjang pinggir lengan dan dasar kaki sampai jari luar (Iskandar 1998).

2.3 Habitat dan Penyebaran

Rhacophorus margaritifer menempati tipe habitat yang khas dan

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang mempengaruhi kehidupannya. Berdasarkan penelitian Kusrini et al. (2005, 2007), hampir semua individu R. margaritifer di TNGP ditemukan berada pada daerah dengan jarak dari sumber air

0 - 10 meter, dan hanya sedikit sekali yang berada lebih dari 10 meter dari sungai. Rata-rata suhu harian habitat yang ditempati oleh jenis R. margaritifer berkisar

antara 160C-170C (Lubis 2008). R. margaritifer dapat ditemukan di hutan hujan

tropis dan di area yang terbuka (Kurniati 2003) serta hutan primer pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut (Frost 2009).

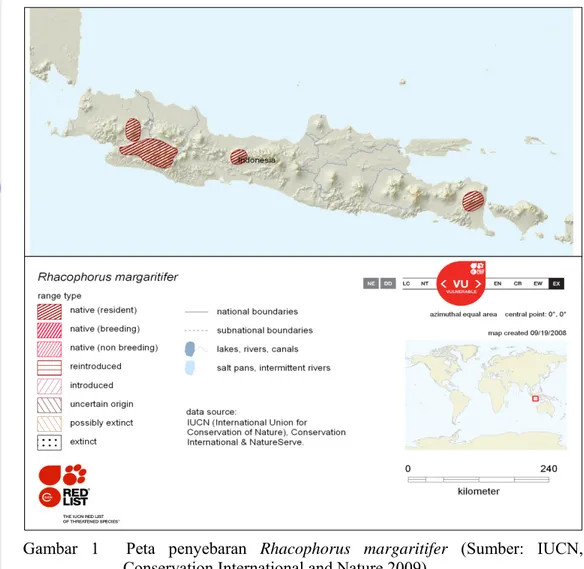

Rhacophorus margaritifer hanya ditemukan di Pulau Jawa (Iskandar et al.

2009), antara lain di dua daerah di Jawa Barat yaitu Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH) dan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) dan daerah lainnya yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Gambar 1).

6

Gambar 1 Peta penyebaran Rhacophorus margaritifer (Sumber: IUCN,

Conservation International and Nature 2009).

2.4 Perilaku Amfibi

Satwa liar mempunyai berbagai perilaku dan proses fisiologi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya seperti persaingan dan kerjasama untuk mendapatkan makanan, pelindung, pasangan untuk kawin, dan reproduksi (Alikodra 2002). Begitu juga dengan amfibi, aktivitas harian amfibi dipengaruhi oleh kebutuhannya untuk memperoleh makanan, kawin, tempat berlindung, menghindari pemangsa dan mempertahankan kondisi fisiologis (Dole 1965). Dalam mempertahankan kondisi fisiologis, amfibi mempertahankan kondisi kelembaban tubuh dengan menyerap cairan yang ada di sekitarnya (Duellman & Trueb 1986).

Menurut Duellman dan Trueb (1986) setiap jenis amfibi memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam berburu mangsa tergantung pada jenisnya.

7 Lebih lanjut Duellman dan Trueb (1986) menyatakan bahwa katak yang memiliki perawakan gemuk dan mulut lebar biasanya mencari mangsa dengan cara diam dan menunggu mangsa dan biasanya memanfaatkan jenis pakan dengan ukuran besar serta memanfaatkannya dalam jumlah sedikit. Katak yang memiliki perawakan ramping dan mulut meruncing, biasanya katak ini aktif dalam berburu mangsa dan memanfaatkan mangsa dalam jumlah yang banyak dengan ukuran pakan kecil. Banyak faktor yang membatasi kebiasaan makan amfibi. Faktor dari luar yang membatasi adalah keberadaan makanan musiman dan ada atau tidaknya pemangsa, sedangkan faktor dari dalam, yaitu toleransi ekologi dan komposisi morfologi individu, ukuran, dan spesialisasinya.

Menurut Goin dan Goin (1971), waktu perkembangbiakan amfibi sangat dipengaruhi oleh musim hujan dan suhu udara. Sebagai contoh, katak jantan

Rhacophorus malabaricus di Wilayah Barat Ghat akan memanggil dan

mengeluarkan suaranya setelah hujan ketiga atau keempat pada awal musim hujan untuk menarik perhatian betina (Kadadevaru & Kanamadi 2000). Kebanyakan amfibi ditemukan berpindah ke air pada saat sudah siap untuk berpasangan. Peletakan telurnya terjadi setelah sampai di air, setelah keduanya siap untuk kawin. Pelepasan telur dilakukan cepat karena tidak ada pasangan amplexus

(kawin) yang dijumpai di sungai lebih dari sekali (Dole & Durant 1974).

Kebanyakan amfibi nokturnal cenderung beristirahat pada daerah yang basah pada siang hari dan hanya aktif pada malam hari (Duellman & Trueb 1986). Hal ini karena kulit amfibi dapat menyerap air tetapi mudah kehilangan air yang dapat menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu, amfibi terestrial biasanya nokturnal, dan biasanya menghindari temperatur harian yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah. Pada siang hari amfibi terestrial maupun arboreal biasanya memiliki kadar air tubuh yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya yang terbuka dari sinar matahari dan udara yang hangat (Duellman & Trueb 1986).

2.5 Pergerakan Amfibi

Menurut Boughey (1973) wilayah jelajah adalah wilayah yang dijelajahi individu satwa secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakan,

8 minum, serta tempat berlindung atau bersembunyi, tidur, dan kawin. Menurut Duellman dan Trueb (1986) wilayah jelajah adalah luas area individu karena adanya aktivitas harian normal seperti bereproduksi. Wilayah jelajah setiap spesies berbeda tergantung tempat berlindung dan pakannya. Wilayah jelajah biasanya berupa tempat berlindung, mencari makan dan pada beberapa jenis amfibi jantan digunakan untuk melakukan panggilan terhadap betinanya (calling site).

Amfibi menghabiskan sebagian waktunya di sekitar badan perairan selama musim reproduksi (Lemkert & Brassil 2000). Duellman dan Trueb (1986) menyebutkan amfibi tidak melakukan migrasi untuk bereproduksi, reproduksi terjadi di wilayah jelajahnya. Setelah perkawinan, amfibi dapat bergerak dari 10 sampai 100 meter atau bahkan sampai beberapa kilometer dari tempat berkembangbiaknya di setiap tahun (Matthews & Pope 1999 dalam Lemkert & Brassil 2000). Pergerakan tersebut terjadi karena kebutuhan amfibi akan pakan, kawin, tempat berlindung, menghindari predator dan memelihara kestabilan kondisi fisiologis seperti mempertahankan kelembaban tubuh katak (Dole 1965).

Teritori adalah suatu daerah pertahanan yang diperluas (karena lokasi atau penyerangan) dengan sumberdaya yang terbatas untuk bertahan hidup atau berkembangbiak (Shepard 2004). Menurut Duellman dan Trueb (1986) aspek terpenting dari teritori amfibi adalah percumbuan (courtship) dan bersuara

(vocalization) pada katak jantan dimusim kawin. Menurut Shepard (2004)

pertahanan akan lokasi (site tenacity) pada amfibi jantan lebih besar pada jantan

yang siap kawin (ditandai dengan perilaku bersuara) daripada jantan yang tidak siap kawin. Menurut Martof (1953) pergerakan harian Rana clamitans mencapai

jarak yang luas dan mungkin diklasifikasikan sebagai asosiasi 1) pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan berikutnya, 2) aktivitas perkawinan, dan 3) musim dingin yang berkepanjangan.

2. 6 Spool Track

Penelitian pergerakan dapat memberikan informasi perilaku atau aktivitas harian/musiman, pola pergerakan harian atau jangka panjang, habitat yang digunakan oleh satwa tersebut, dan luas ruang yang dimanfaatkan oleh satwa

9 sepanjang hidup atau sebagian besar hidupnya (Kusrini 2009). Menurut Kusrini (2009) penelitian pergerakan dapat menggunakan telemetri (radio transponder

dan harmonic radar), spool track (pemasangan benang katun untuk mengikuti

pergerakan satwa). Selain itu, penelitian pergerakan pada katak juga dapat dilakukan dengan cara penandaan yaitu dengan pemotongan jari. Metode pemotongan jari untuk melihat pergerakan katak pernah dilakukan oleh Dole dan Durant (1974) dan Shepard (2004). Penelitian menggunakan telemetri banyak dilakukan diantaranya oleh Lemckert dan Brassil (2000) selain menggunakan telemetri juga menggunakan spool untuk melihat pergerakan katak, Hodgkison

dan Hero (2001), Schwarzkopf dan Alford (2002), Rowley dan Alford (2007), sedangkan penelitian pergerakan dengan menggunakan spool track telah

dilakukan oleh Dole (1965), Lemckert dan Brassil (2000), dan Sholihat (2007). Dole (1965) menggunakan spool track (trailers) yang terbuat dari

selongsong mesin jahit sebagai kumparan, benang katun sebagai talinya, dan sebagai penyimpan selongsong terbuat dari pipa dari bahan plastik yang kaku, dan alat pengikat pada tubuh katak dari tali yang elastis. Spool diletakkan pada bagian

belakang tubuh katak yaitu pada bagian atas agar katak dapat bergerak bebas. Ketika katak bergerak dan berpindah tempat maka alat ini akan berputar dan meninggalkan jejak dari benang yang tertinggal. Menurut Dole (1965) penelitian pergerakan yang dilakukan pada Rana pipiens, dengan menggunakan spool dan

dengan panjang tali 50 m, spool dapat bertahan dua sampai tiga malam untuk

sebagian besar katak yang diamati. Untuk katak yang tidak aktif, spool ini dapat

bertahan selama tujuh hari, sedangkan untuk katak yang sangat aktif yaitu malam hari dalam keadaan hujan, spool hanya bertahan selama satu sampai dua jam.

Dengan menggunakan alat ini, jalur pergerakan dilihat dari benang yang ditinggalkan dan biasanya dilihat pada pagi hari dan sore hari untuk memetakan pergerakan katak. Meskipun pada penelitian yang dilakukan pada katak dengan ukuran panjang tubuh lebih dari 60 mm, tetapi alat ini juga dapat digunakan pada ukuran katak yang lebih kecil dari 50 mm.

10

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

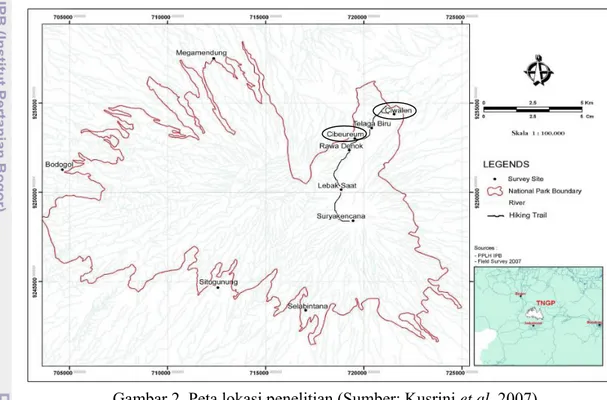

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat tepatnya di Jalur Cibereum dan Jalur Ciwalen (Gambar 2). Penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan November 2008 untuk melihat lokasi penelitian dan uji coba alat spool track, kemudian penelitian lanjutan dilaksanakan

kembali mulai bulan Mei sampai Juli dan September sampai Oktober 2009 untuk mengambil data pergerakan dan penggunaan habitat R. margaritifer.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah: 1. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat spool track: Spool track I:

benang katun, tutup botol parfum 10 ml, selotip paralon, selongsong benang (palet benang), lilin dan korek api, kawat bunga hias berdiameter ± 0,5 mm, gunting, ampelas, kikir, dan cutter; Spool track II: benang katun,

11 sedotan, plastik mika, cutter, gunting, dan lem plastic; Spool tack III:

selongsong benang (palet benang), plastik mika, cutter, dan lem plastik.

2. Alat dan bahan yang digunakan untuk melihat pergerakan R. margaritifer

antara lain senter/headlamp dan batere, kantong spesimen, alat ukur waktu, tally sheet, alat tulis, kaliper, timbangan/neraca pegas, kompas, meteran,

dan kamera.

3. Alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur habitat mikro R. margaritifer antara lain: termometer Raytek untuk mengukur suhu tubuh,

pH meter, tally sheet, kamera, dan alat tulis. 3.3 Pengumpulan Data

Penelitian pergerakan harian dan penggunaan habitat mikro R. margaritifer

di TNGP dilakukan dalam dua tahap yaitu:

3.3.1 Pembuatan dan Pemilihan Bahan Spool Track

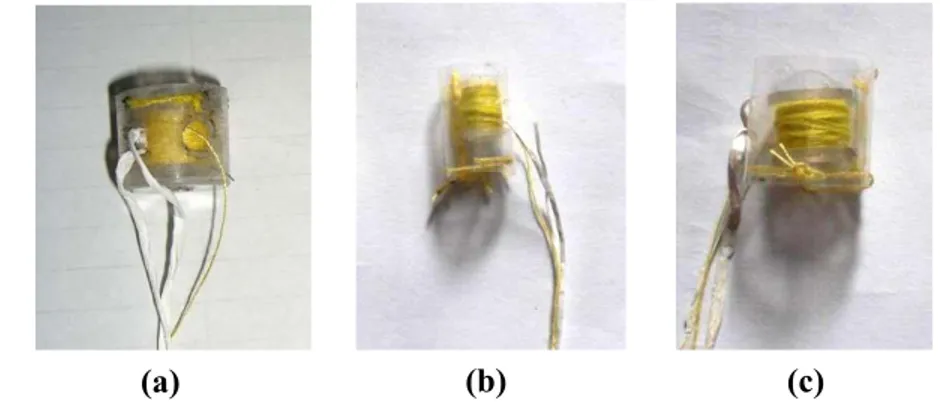

Pola pergerakan R. margaritifer dilihat dengan menggunakan alat spool

(Gambar 3). Alat dirangkai dengan menggulung benang pada palet yaitu berupa selongsong benang dan disimpan dalam wadah tutup parfum, botol sitrun maupun alat lain agar benang tidak kusut atau terurai (Sholihat 2007). Benang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benang katun. Hal ini dilakukan karena benang katun lebih mudah lapuk sehingga jika ada katak yang tidak dapat ditemukan kembali maka benang diharapkan lepas dengan sendirinya sehingga tidak menjerat katak. Selongsong yang telah digulung dengan benang dan diberi wadah diikatkan pada punggung katak dengan menggunakan selotip paralon. Pemilihan selotip paralon sebagai bahan pengikat alat karena jenis ini elastis. Setelah katak dipasang dengan spool kemudian katak dilepas kembali dan diamati

pergerakannya melalui jejak tali yang ditinggalkan dari pergerakan katak setiap tiga jam.

Penelitian pergerakan Polypedates leucomystax Sholihat (2007)

menggunakan spool track dengan berat empat gram untuk katak betina dan 1,5

gram untuk katak jantan. Berdasarkan hasil penelitian ini berat tubuh R. margaritifer adalah 19±4,1 gram untuk betina dan 5,3±1,4 gram untuk jantan.

12 dapat digunakan untuk R. margaritifer karena alat yang digunakan cukup berat.

Oleh karena itu pembuatan spool track dilakukan dengan menggunakan beberapa

bahan yang lebih ringan. Bahan-bahan tersebut adalah:

1. Selongsong benang berbahan plastik dan sebagai tempat penyimpan

selongsong yaitu tutup botol parfum ukuran 10 ml untuk katak jantan.

2. Selongsong terbuat dari sedotan minuman dan penahannya terbuat dari plastik mika yang direkatkan dengan lem plastik. Kemudian sebagai tempat penyimpan selongsong terbuat dari plastik mika yang dibuat melingkar dengan bantuan lem. Spool ini digunakan untuk katak jantan.

3. Selongsong benang berbahan plastik dan tempat penyimpan selongsong terbuat dari plastik mika yang digunakan untuk katak betina.

Sebelum alat digunakan pada R. margaritifer dilakukan uji coba alat terlebih

dahulu terhadap seekor katak pohon bergaris (P. leucomystax) jantan di Kampus

IPB Darmaga dan dilanjutkan dengan uji coba pada seekor R. margaritifer jantan

di Cibereum, TNGP. Uji coba dilakukan untuk bahan nomor satu dan dua selama

12 jam dari pukul 19.00-07.00 WIB dan dicek setiap tiga jam sekali dengan tujuan melihat kelancaran alat. Alat yang menunjukkan benang tidak kusut dan berjalan lancar selama pengamatan digunakan dalam penelitian pola pergerakan R. margaritifer.

Gambar 3 Spool; (a) Spool bahan 1; (b) Spool bahan 2; (c) Spool bahan 3.

13

3.3.2 Pola Pergerakan Harian dan Penggunaaan Habitat Mikro R. margaritifer

Penelitian dimulai dengan menangkap katak betina dan jantan pada lokasi yang menjadi tempat pengamatan. Rencana jumlah katak yang akan diamati dua belas individu yaitu enam katak jantan dan enam katak betina, tetapi karena ada kesulitan menemukan katak betina maka diputuskan hanya delapan individu katak yang diamati pergerakannya. Katak yang diamati sebanyak delapan individu yaitu empat individu jantan dengan rata-rata SVL (45,4 ± 4,6 mm) dan rata-rata bobot tubuh (5,3 ± 1,4 gram) dan empat individu betina dengan rata-rata SVL (64,3 ± 1,4 mm) dan rata-rata bobot tubuh (19 ± 4,1 gram). Katak yang tertangkap dipasangi spool berisi tali. Pengamatan pola pergerakan individu katak tidak

dilakukan secara serentak pada seluruh individu, tetapi bervariasi antara individu (Tabel 2). Nama individu katak berupa angka menunjukkan katak menggunakan

spool dengan bobot lebih kecil dari 10%, sedangkan tanda bintang menunjukkan

katak menggunakan spool dengan bobot lebih besar dari 10%.

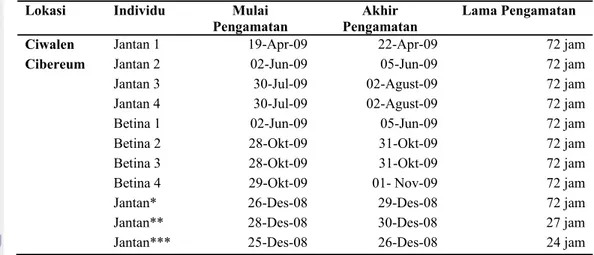

Tabel 2 Tanggal pengamatan pergerakan R.margaritifer

Lokasi Individu Mulai Pengamatan

Akhir Pengamatan

Lama Pengamatan Ciwalen Jantan 1 19-Apr-09 22-Apr-09 72 jam

Cibereum Jantan 2 02-Jun-09 05-Jun-09 72 jam

Jantan 3 30-Jul-09 02-Agust-09 72 jam

Jantan 4 30-Jul-09 02-Agust-09 72 jam

Betina 1 02-Jun-09 05-Jun-09 72 jam

Betina 2 28-Okt-09 31-Okt-09 72 jam

Betina 3 28-Okt-09 31-Okt-09 72 jam

Betina 4 29-Okt-09 01- Nov-09 72 jam

Jantan* 26-Des-08 29-Des-08 72 jam

Jantan** 28-Des-08 30-Des-08 27 jam

Jantan*** 25-Des-08 26-Des-08 24 jam

Keterangan : Lama pemakaian alat pada masing-masing katak ditambah dengan 12 jam aklimatisasi alat.

Jarak pergerakan katak diukur dengan cara mengukur tali dan di amati setiap tiga jam selama 72 jam. Pengamatan selama 72 jam dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih baik dibandingkan penelitian Sholihat (2007) yang relatif lebih pendek (24 jam). Pada awal pengamatan pengukuran pergerakan katak dihitung setelah 12 jam pemasangan spool untuk mengetahui habituasi

14 katak terhadap alat. Pengukuran pergerakan dilakukan setelah pelepasan katak pada posisi setelah 12 jam habituasi sampai posisi katak terakhir setelah 72 jam. Pola pergerakan dilihat dari benang yang ditinggalkan oleh katak dan data posisi katak dicatat setiap tiga jam. Meteran digunakan untuk mengukur posisi katak, yaitu posisi tinggi katak dari badan air (y) dan jarak horizontal katak dari badan air (x). Data tersebut diukur untuk menentukan koordinat titik pergerakan terakhir. Data lain yang diambil adalah suhu tubuh katak setiap pergerakan tiga jam, habitat mikro serta akivitas yang dilakukan di setiap lokasi ditemukannya jenis katak tersebut. Data habitat mikro diambil mengacu kepada Heyer et al. (1994),

yaitu tipe substrat, posisi horizontal katak terhadap badan air, posisi vertikal katak terhadap permukaan air, suhu tubuh katak, suhu udara, pH air, dan data khusus lainnya. Data khusus lain yang diambil adalah jarak katak yang diamati dengan katak lain dan jarak dengan satwa lain yang berada di sekitarnya. Kategori posisi katak pada substrat pada penelitian ini dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu: 1) di sela daun, 2) batang terbuka, 3) batang terlindung, 4) batu terbuka, 5) batu terlindung, 6) di atas daun, 7) tanah terbuka, dan 8) serasah terlindung. Posisi di sela daun, batang terlindung, batu terlindung dan serasah terlindung berarti pada bagian atas katak terdapat naungan seperti dedaunan, sedangkan posisi di atas daun, tanah terbuka, batu terbuka dan tanah terbuka berarti katak berada pada posisi yang tidak mendapat naungan.

3.4 Analisis Data

Data yang didapat dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Data yang dijelaskan secara deskriptif yaitu habitat mikro R. margaritifer, sedangkan analisis

kuantitatif dilakukan terhadap data jarak pergerakan individu R. margaritifer.

Jarak pergerakan individu R. margaritifer diperoleh melalui pengukuran posisi

katak setiap tiga jam pengamatan. Data jarak dan posisi katak digunakan untuk memetakan pergerakan katak selama tiga hari atau 72 jam. Jika jarak pergerakan katak < 0,05 m maka pergerakan dianggap nol karena dengan jarak pergerakan tersebut dapat diartikan pergerakan yang dilakukan di tempat atau hanya bergeser dari posisi awal.

15 Pergerakan katak dianalisis secara kuantitatif untuk melihat net displacement dan nilai alur kelurusan dari pergerakan (straightness of the movement trail). Net displacement yaitu jarak yang ditempuh selama katak

dipasangi alat dan biasanya diukur selama 24 jam (Schwarzkopf & Alford 2002). Menurut Sokal dan Rohlf (1981) dalam Schwarzkopf dan Alford (2002) pergerakan katak sangat berubah-ubah, beragam, dan tidak normal sehingga untuk membuat pergerakan menjadi normal maka dibakukan dalam nilai alur kelurusan. Nilai alur kelurusan diperoleh dengan menghitung rasio dari jarak kumulatif total katak bergerak dengan jarak antara titik awal ke titik akhir pengamatan (Sinch 1988 dalam Schwarzkopf & Alford 2002). Total jarak antara titik awal ke titik akhir yaitu berupa jarak lurus, sedangkan jarak kumulatif total pergerakan yaitu berupa jarak tempuh. Nilai alur kelurusan disebut juga “linearity index” (Bell &

Kramer 1979 dalam Schwarzkopf & Alford 2002). Nilai alur kelurusan menunjukkan pergerakan katak menjauhi atau hanya bergerak di sekitar titik awal. Pergerakan tersebut diplotkan selama 72 jam. Nilai alur kelurusan adalah 0-1, dimana satu mengindikasikan katak bergerak keluar dalam pola alur lurus dan nol mengindikasikan katak tidak bergeser.

Selain itu dilakukan juga uji hipotesis nilai alur kelurusan dengan menggunakan metode penghitungan chi kuadrat. Hipotesis berdasarkan nilai alur kelurusan dengan Ho adalah pola pergerakan jantan dan betina tidak menjauhi titik

awal pengamatan sedangkan Ha adalah pola pergerakan jantan dan betina

menjauhi titik awal pengamatan. Apabila 2 hitung lebih besar 2 tabel maka H o

ditolak dan Ha diterima. Rumus chi kuadrat yang digunakan adalah:

2 hitung =

Keterangan 2 : Chi kuadrat

E : Frekuensi harapan nilai alur kelurusan O : Frekuensi pengamatan

16 Data pergerakan katak dianalisis dengan menggunakan SPSS 15.0 (Pratisto 2002). Data yang dianalisis adalah data jarak antara dua titik posisi katak setiap tiga jam pengamatan selama 72 jam. Data pada posisi awal katak tidak dimasukkan dalam analisis ini karena dianggap katak tidak bergerak.

17

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Keadaan Umum Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) memiliki perkembangan status sejak tahun 1889 dari cagar alam, areal hutan lindung dan taman wisata alam. Pada tanggal 6 Maret 1980, dengan ditetapkannya lima buah taman nasional di Indonesia oleh Menteri Pertanian maka status Kawasan Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Cimungkat, Cagar Gunung Gede Pangrango, Taman Wisata Situgunung dan hutan-hutan di lereng Gunung Gede Pangrango berubah menjadi kawasan TNGP dengan luas 15.196 Ha. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 174/Kpts-II/tanggal 10 Juni 2003 kawasan TNGP diperluas menjadi 21.975 Ha.

Secara geografi TNGP terletak antara 106°51’ – 107°02’ BT dan 6°51’ LS, sedangkan secara administratif pemerintahan, wilayah TNGP mencakup ke dalam tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Batas-batas kawasan ini adalah (BTNGP 2003):

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Cianjur dan Bogor Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Bogor Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Sukabumi

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Cianjur

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Kehutanan No. P. 03/Menhut-II/2007 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) di TNGP di bagi menjadi enam yaitu, SPTN Wilayah I/ Cibodas. SPTN Wilayah II/ Gedeh, SPTN Wilayah III/ Selabintana, SPTN Wililayah IV/ Situ Gunung, SPTN Wilayah V/ Bodogol, dan SPTN Wilayah VI/ Tapos. Penelitian dilakukan di SPTN wilayah I/ Cibodas yaitu pada Jalur Ciwalen dan Cibereum yang merupakan jalur interpretasi wisata di TNGP.

4.2 Kondisi Habitat Masing-Masing Lokasi Penelitian

Kondisi umum lokasi penelitian didapat melalui wawancara dengan petugas dan pengamatan lansung. Kondisi umum masing-masing lokasi penelitian adalah:

18

4.2.1 Cibereum

Cibereum merupakan lokasi utama dilakukanya penelitian. Lokasi ini terletak pada ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Jalur menuju Cibereum merupakan salah satu jalur interpretasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP), oleh karena itu aktivitas manusia pada jalur ini cukup tinggi terutama pada akhir pekan dan hari libur. Di lokasi ini terdapat tiga air terjun (curug) yang merupakan objek utama bagi pengunjung untuk melakukan wisata. Air terjun tersebut diantaranya adalah air terjun Cibereum (± 30 m), Cidendeng (± 25 m), dan Cigundul (± 40 m). Setiap curug memilki debit air yang berbeda dan curug Cibereum merupakan curug yang memiliki debit air terbesar.

Lokasi penelitian dilakukan pada daerah di sekitar patok HM 23 - 28. Pengambilan sampel katak untuk penelitian dilakukan di sekitar air terjun pada HM 28 meliputi wilayah sungai yang merupakan aliran dari air terjun tersebut. Lokasi lain pengambilan sampel yaitu di sepanjang patok HM 23 - 25. Daerah sekitar patok HM 23 - 25 merupakan perpanjangan jalur dari Cibereum, dimana terdapat jembatan kayu dengan vegetasi dominan berupa kecubung (Brugmansia suaveolens) yang tumbuh di sekitar tepi jembatan. Lokasi penelitian di patok HM

23 - 25 memiliki tajuk terbuka, tetapi matahari tidak dapat menyentuh lantai hutan karena terdapat jembatan sedangkan di daerah patok HM 28 merupakan daerah yang memiliki tajuk terbuka, sehingga sinar matahari dapat menyentuh lantai hutan (Gambar 4).

Sungai di sekitar air terjun memiliki kedalaman yang bervariasi mulai dari 5 - 100 cm dengan subtrat berupa batu, kerikil, pasir dan lumpur. Warna air jernih dan aliran air bervariasi pada beberapa titik. Ada bagian-bagian yang beraliran

19 cepat, sementara di daerah pinggiran alirannya sedang atau bahkan lambat. Jenis tumbuhan yang dominan tumbuh di sekitar sungai diantaranya adalah pacar tere (Impatiens platypetala), selada air (Nasturtium microphyllum) dan kecubung

(Brugmansia suaveolens) (Gambar 5).

4.2.2 Ciwalen

Ciwalen terletak berbatasan langsung dengan Kebun Raya Cibodas (KRC) dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl. Ciwalen merupakan jalur interpretasi yang ada di TNGP yang dikembangkan pihak TNGP selain jalur Cibereum. Jika dilihat dari intensitas pengunjung pada akhir pekan, dibandingkan jalur Cibereum lokasi ini jarang dikunjungi.

Lokasi pengambilan sampel dilakukan di sebuah kolam kecil di belakang kantor resort Cibodas. Kolam ini hanya akan tergenang oleh air saat musim hujan, sedangkan pada musim kemarau kolam menjadi kering. Substrat kolam berupa lumpur dengan kedalaman tertinggi ± 50 cm. Vegetasi dominan yang tumbuh di lokasi ini adalah kecubung (Brugmansia suaveolens). Tutupan tajuk rapat karena

masih dipengaruhi oleh hutan primer TNGP (Gambar 6).

20

Gambar 6 Kondisi habitat di daerah Ciwalen; (a) Vegetasi dominan; (b) Sumber air.

21

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

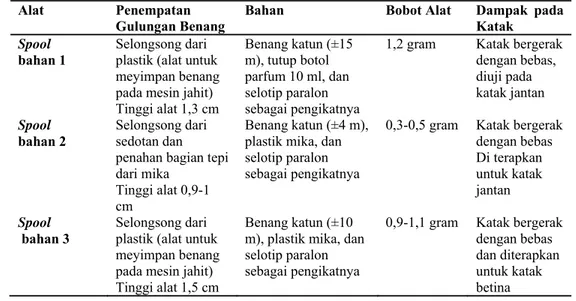

5.1 Hasil5.1.1 Pemilihan Bahan Spool Track

Hasil pemilihan bahan untuk memperoleh bobot alat yang sesuai dengan bobot tubuh R. margaritifer menunjukkan bahwa selongsong plastik (bahan 1)

masih terlalu berat untuk digunakan pada R. margaritifer dibandingkan bahan 2

dan 3 (Tabel 3). Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya digunakan alat yang terbuat dari bahan 2 dan 3.

Tabel 3 Pemilihan bahan untuk pembuatan spool

Alat Penempatan

Gulungan Benang Bahan Bobot Alat Dampak Katak pada

Spool

bahan 1 Selongsong dari plastik (alat untuk meyimpan benang pada mesin jahit) Tinggi alat 1,3 cm Benang katun (±15 m), tutup botol parfum 10 ml, dan selotip paralon sebagai pengikatnya

1,2 gram Katak bergerak

dengan bebas, diuji pada katak jantan Spool

bahan 2 Selongsong dari sedotan dan penahan bagian tepi dari mika

Tinggi alat 0,9-1 cm

Benang katun (±4 m), plastik mika, dan selotip paralon sebagai pengikatnya

0,3-0,5 gram Katak bergerak dengan bebas Di terapkan untuk katak jantan Spool bahan 3 Selongsong dari plastik (alat untuk meyimpan benang pada mesin jahit) Tinggi alat 1,5 cm

Benang katun (±10 m), plastik mika, dan selotip paralon sebagai pengikatnya

0,9-1,1 gram Katak bergerak dengan bebas dan diterapkan untuk katak betina

Dampak pemakaian spool terlihat dari penurunan bobot tubuh katak (Tabel

4). Penurunan bobot tubuh lebih besar terjadi pada pemakaian alat dengan bahan 1, sementara bahan 2 dan 3 hanya menurunkan bobot tubuh kurang dari 20%. Dampak negatif dari alat selain penurunan bobot tubuh adalah iritasi kulit. Setiap katak yang dipasang oleh spool mengalami iritasi kulit di daerah pinggang

22

Tabel 4 Perubahan bobot tubuh R. margaritifer setelah pemakaian spool

Lokasi Alat Jenis

kelamin Berat alat (g) Bobot tubuh sebelum memakai spool track (g) Bobot tubuh setelah memakai spool track (g) Persentase berat alat terhadap bobot tubuh (%) Persent-se penurun-an berat tubuh (%) Cibereum Bahan 1 Jantan* 1,2 6,5 5 18,4 23

Bahan 1 Jantan** 1,2 7,5 5 16 33,3

Bahan 1 Jantan*** 1,2 4,5 - 26,7

Ciwalen Bahan 2 Jantan 1 0,5 5,5 5,5 9,1 0

Cibereum Bahan 2 Jantan 2 0,3 7 6 4,3 14,2

Bahan 2 Jantan 3 0,3 3,6 3,1 8,3 13,9 Bahan 2 Jantan 4 0,3 5 4 6 20 Bahan 2 Betina 1 1,1 22 20,6 5 6,4 Bahan 3 Betina 2 0,9 15,5 13,5 5,8 12,9 Bahan 3 Betina 3 0,9 15,5 14,9 5,8 3,9 Bahan 3 Betina 4 0,9 23 21,5 3.9 6,5

Keterangan : jantan* (pengamatan 72 jam); jantan**(pengamatan 27 jam); jantan*** (pengamatan 24 jam). Katak yang tidak bertanda menggunakan alat diamati selama 72 jam. Lama pemakaian alat pada masing-masing katak ditambah dengan 12 jam aklimatisasi alat.

5.1.2 Pola Pergerakan R. margaritifer

Terdapat delapan individu R. margaritifer yang dapat diamati

pergerakannya selama 72 jam dan menggunakan alat dengan bobot alat dibawah 10% bobot tubuh katak. Delapan individu tersebut terdiri dari empat individu jantan dan empat individu betina. Tujuh individu diantaranya diamati di Cibereum, sedangkan satu individu lainnya diamati di Ciwalen. Hasil pengamatan pendahuluan menunjukkan bahwa jumlah R. margaritifer lebih banyak di

Cibereum sehingga diputuskan untuk melakukan penelitian lebih intensif di Cibereum. Selain delapan individu yang berhasil diamati, terdapat tiga betina lain yang diamati tetapi mengalami kegagalan ketika habituasi yaitu, katak bergerak

Gambar 7 Kondisi kulit katak; (a) Sebelum pemakaian spool track; (b)

Setelah pemakaian spool track.

23 sampai ketinggian empat meter, sehingga tidak dapat dijangkau dan hilang dari pengamatan. Selain itu terdapat tiga katak jantan lain yang diamati menggunakan

spool track dengan bobot alat masing-masing 1,2 gram. Satu katak jantan berhasil

diamati 72 jam sedangkan katak lainnya hanya 24 dan 27 jam. Pengamatan dilakukan hanya 24 jam karena katak lepas. Walaupun demikian data tetap dimasukkan dalam analisis pergerakan.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pergerakan katak secara horizontal dan vertikal dari badan air lebih jauh pada malam hari dari pada siang hari, baik untuk katak jantan maupun katak betina (Gambar 8). Pada siang dan malam hari jarak terdekat dari badan air pada katak jantan dan katak betina adalah sama, sedangkan adanya perbedaan jarak terjauh dari badan air menunjukkan katak betina bergerak lebih jauh (Tabel 5). Baik pada malam maupun siang hari, posisi vertikal terdekat dan terjauh terjadi pada katak jantan (Tabel 5).

Hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata pergerakan selama tiga jam yang dilakukan katak betina lebih jauh dibandingkan dengan katak jantan pada malam maupun siang hari (Tabel 5). Pada malam dan siang hari pergerakan maksimum tiga jam lebih besar terjadi pada katak jantan (Tabel 5).

Gambar 8 Rata-rata pergerakan katak dari badan air; (a) Jarak horizontal; (b) Jarak vertikal.

24 Jenis kelamin betina jantan Jar ak antar a dua titik (c m) 500 400 300 200 100 0 239 230 229 55 29 4 130 63 54 12 163 156 140 138 243 226 218 99 85 84 83 74 60 34 19 3 186 184 177 169 167 161 152 134 115 malam siang Waktu

Tabel 5 Pergerakan katak antara tiga jam pengamatan

Waktu Pergerakan Betina (cm) Jantan (cm) Malam Pergerakan minimum antara 3 jam 0 0

Pergerakan maksimum 3 jam 429 440

Pergerakan rata-rata selama 3 jam 54,58 38,75

Jarak terdekat dari badan air 0 0

Jarak terjauh dari badan air 464 350

Posisi vertikal terdekat 35 10

Posisi vertikal terjauh 490 520

Siang Pergerakan minimum antara 3 jam 0 0

Pergerakan maksimum 3 jam 157 285

Pergerakan rata-rata selama 3 jam 18,14 18

Jarak terdekat dari badan air 0 0

Jarak terjauh dari badan air 464 350

Posisi vertikal terdekat 35 0

Posisi vertikal terjauh 490 520

Uji Kruskal Wallis terhadap pergerakan katak menunjukkan adanya perbedaan nyata dari pergerakan katak untuk siang dan malam hari baik pada katak jantan maupun katak betina dengan nilai P < 0,05. Pergerakan rata-rata setiap tiga jam pada katak betina dan jantan lebih jauh pada malam hari jika dibandingkan dengan siang hari (H = 0,026 dan H = 0,03). Pergerakan pada katak jantan dan katak betina tidak berbeda nyata pada siang dan malam hari berdasarkan uji Kruskal Wallis dengan nilai P > 0,05 yaitu H = 0,888 dan H = 0,685.

25 Nilai alur kelurusan dihitung untuk menunjukkan pergerakan katak menjauhi atau tidak menjauhi titik awal pengamatan. Berdasarkan nilai alur kelurusan dan yang kemudian dihitung menggunakan chi kuadrat tampak bahwa pola pergerakan katak jantan dan betina tidak menjauhi titik awal pengamatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan chi kuadrat yang menunjukkan χ2

hitung < χ2 tabel dengan nilai 2,68 < 3.84. Meskipun uji chi kuadrat menunjukkan bahwa katak betina dan katak jantan bergerak tidak menjauhi titik awal pengamatan, tetapi terlihat bahwa katak betina memiliki nilai alur kelurusan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan katak jantan (Tabel 6).

Tabel 6 Hasil perhitungan alur kelurusan R. maragritifer

Lokasi Jenis Kelamin

Jarak tempuh (m)

Jarak dari Posisi Awal-Akhir (m)

Nilai Alur Kelurusan Selama 72 Jam Ciwalen Jantan 1 13,37 3,42 0,26 Cibereum Jantan 2 7,60 2,55 0,34 Jantan 3 8,52 1,70 0,20 Jantan 4 5,20 9,6 0,19 Betina 1 6,28 4,20 0,67 Betina2 11,58 9,76 0,63 Betina 3 22,87 10,20 0,45 Betina 4 11,70 4,64 0,40

Aktivitas katak yang terlihat pada penelitian ini yaitu tidur dan duduk, sedangkan aktivitas katak bersuara tidak ditemukan. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan katak jantan dan katak betina pada siang hari adalah tidur, sedangkan pada malam hari duduk (Gambar 10). Biasanya katak jantan dan betina keluar dari persembunyian pada pukul 18.00 WIB dan pada waktu tersebut katak mulai aktif, tetapi belum mulai melakukan pergerakan. Katak mulai melakukan pergerakan sekitar pukul 19.00 WIB.

Gambar 10 Aktivitas katak saat ditemukan; (a) Jantan pada malam hari; (b) Jantan pada siang hari; (c) Betina pada malam hari; (d) Betina pada siang hari.

26

5.1.3 Penggunaan HabitatMikro R. margaritifer

Sebagian besar waktu yang digunakan katak jantan pada siang hari adalah berada di batang yang terlindung sedangkan pada malam hari di atas daun. Pada malam hari katak jantan banyak berada di atas daun dengan jumlah 40%, sedangkan katak betina berada di atas daun sebanyak 69% (Gambar 11a & 11c). Pada siang hari katak jantan berada pada batang yang terlindung sebesar 35%, sedangkan katak betina banyak berada di sela daun (48%) (Gambar 11b & 11d).

Suhu merupakan faktor lingkungan yang juga mempengaruhi habitat R. margaritifer. Berdasarkan hasil pengamatan 72 jam diperoleh data mengenai suhu

tubuh katak yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan (Gambar 12 dan Gambar 13).

Gambar 12 Fluktuasi suhu tubuh katak jantan terhadap suhu lingkungan. Gambar 11 Posisi Katak pada Substrat; (a) Jantan pada malam hari; (b) Jantan pada

siang hari; (c) Betina pada malam hari; (d) Betina pada siang hari.

27

Berdasarkan pengamatan terhadap suhu tubuh katak, terlihat bahwa fluktuasi suhu tubuh katak betina dan jantan seirama dengan suhu lingkungan. Faktor lingkungan lain yang dilihat adalah pH air. pH air di sekitar lokasi pengamatan menunjukkan nilai yang sama yaitu 6.

Selama pengamatan juga terjadi kontak antara katak yang diamati dengan katak sejenis, sedangkan dengan katak yang berbeda jenis tidak terlihat. Kontak tersebut diantaranya terjadi pada salah satu katak jantan yang menempel dengan tiga katak R. margaritifer jantan lainnya pada pukul 15.00 WIB. Pada waktu

tersebut katak terlihat sedang tidur (Gambar 14a). Kontak lain terjadi pada katak betina 4 ketika habituasi. Katak jantan terlihat menempel pada katak betina mulai pukul 23.00-06.00 WIB (Gambar 14b). Jenis satwa lain yang ditemukan disekitar katak yang diamati adalah semut, belalang, dan satwa dari kelas gastropoda yaitu jenis binatang lunak yang tidak memiliki cangkang. Satwa-satwa tersebut ditemukan pada malam hari.

28

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pemilihan Bahan Spool Track untuk Penelitian Pola Peregerakan

Pengujian bahan spool track yang dilakukan pada P. leucomystax

menunjukkan bahwa bahan 1 berfungsi baik dan ini dapat dilihat dari benang yang tidak terhenti ketika katak bergerak. Pengujian spool track kemudian dilakukan

pada R. margaritifer jantan di lokasi penelitian dengan menggunakan spool track

bahan 1. Tidak terlihat perbedaan penggunaan spool track antara P. leucomystax

dan R. margaritifer, spool track bahan 1 yang dicobakan pada R. margaritifer

juga menunjukkan fungsi yang baik, dapat dilihat dengan lancarnya benang yang keluar.

Bahan 1 memiliki bobot 1,2 gram tapi bobot tersebut merupakan bobot tanpa air. Pada saat pengamatan pergerakan katak, jika terjadi hujan diduga bobot alat bertambah saat tali basah. Untuk bahan 2 dan bahan 3, penambahan bobot tersebut tidak begitu berpengaruh, tetapi untuk bahan 1 akan menyebabkan alat sedikit lebih berat karena benang yang digunakan lebih panjang sehingga pada pengamatan bahan 1 tidak digunakan untuk katak jantan. Spool dari bahan 1

dicobakan kepada katak betina. Beban sebesar 1,2 g ini tampaknya tidak mempengaruhi pergerakan katak betina, karena betina ini mampu bergerak hingga ketinggian empat meter (Gambar 15). Dua katak betina bergerak ke atas pohon hingga ketinggian empat meter setelah enam jam pengamatan, sedangkan satu katak betina lain yang diamati bergerak ke atas pohon yang berada di daerah bertebing dan licin hingga ketinggian tiga meter. Sulitnya mengamati pergerakan

(a) (b)

Gambar 14 Kontak dengan katak sejenis; (a) Saat katak istirahat tidur; (b) Amplexsus.

29 katak-katak betina tersebut menyebabkan pengamatan yang dilakukan dibatalkan. Alat yang digunakan pada katak tidak dapat dilepas, karena katak tidak bisa diambil, dan untuk mengatasinya, hanya dengan memutus benang yang terlihat habis di spool.

Menurut Richard et al. (1994) dalam Heyer et al. (1994) bobot alat yang

digunakan untuk mengetahui pergerakan katak sebaiknya tidak lebih dari 10% bobot tubuh katak. Hal tersebut telah diperhatikan dalam penelitian pergerakan R. margaritifer kali ini. Alat yang digunakan memiliki bobot kurang dari 10% bobot

tubuh katak sehingga cukup ringan. Namun demikian terdapat kelemahan yaitu benang yang tersimpan dalam spool pendek, sehingga intensitas untuk

pengamatan pergerakan katak dilakukan lebih singkat dari tiga jam karena perlu adanya pengecekan terhadap spool untuk melihat benang yang digunakan masih

tersisa atau telah habis. Selama 72 jam pengamatan katak penggantian alat dilakukan tiga sampai empat kali. Penggantian alat dilakukan jika benang yang tersimpan dalam spool terlihat sedikit dan biasanya penggantian benang dilakukan

pada malam hari karena intensitas pergerakan katak lebih banyak jika dibandingkan pada siang hari.

Kegagalan pemakaian alat terjadi pada pemakaian bahan 2. Pemakaian

spool menyebabkan kematian pada satu katak jantan yang sedang diamati. Katak

mati karena terlilit benang dari spool yang disebabkan oleh membukanya tempat

30 penyimpan selongsong spool (Gambar 16). Membukanya tempat penyimpan

selongsong ini terjadi karena dugaan pengeleman yang tidak maksimal.

Untuk alat tempat menyimpan selongsong yang terbuat dari plastik mika dirangkai menggunakan lem, pengamatan menunjukkan bahwa lem akan terlepas setelah 2 hari pemasangan, sehingga harus diganti dengan alat yang baru. Terlepasnya rekatan lem pada rangkaian tempat menyimpan selongsong menyebabkan gangguan pergerakan pada katak karena benang pada selongsong akan keluar dan kusut.

Permasalahan alat yang mungkin terjadi adalah bergesernya spool track

dari punggung atau pinggang mengarah kebawah badan tubuh seperti yang terjadi pada kasus P. leucomystax (Sholihat 2007) yang menggunakan alat dari bahan 1

yaitu tempat menyimpan selongsong dari tutup botol parfum. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut dapat diatasi jika tempat menyimpan selongsong diganti dengan plastik mika dan lubang penempatan alat pengikat selotip paralon dibuat lebih kecil.

Permasalahan lain yang terjadi berasal dari pemasangan alat pada katak dengan menggunakan selotip paralon. Pengikatan alat pada katak dapat menyebabkan kulit pada katak berubah warna dan juga luka setelah 72 jam pemasangan. Untuk R. margaritifer, pemasangan alat tersebut menyebabkan

warna kulit lebih gelap pada bagian atas pinggang dan berwarna lebih pucat pada bagian samping pinggang dibandingkan dengan warna kulit disekitarnya yang berwarna coklat muda sampai coklat tua. Selain itu, pemasangan alat dengan cara pengikatan yang lebih ketat dapat menyebabkan luka. Pengikatan alat dilakukan di Gambar 16 Kematian katak; (a) Akibat terlilit benang; (b) Tutup selongsong

terbuka.

31 bagian pinggang katak, karena pengikatan alat pada bagian dada menyebabkan alat akan turun ke bawah pada bagian pinggang sehingga pengikat akan longgar dan akan lepas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat yang terbuat dari bahan 2 lebih baik daripada alat yang terbuat dari bahan 1 dari segi bobot.

5.2.2 Pergerakan R. margaritifer

Dari hasil pola pergerakan terlihat bahwa baik katak jantan maupun betina bergerak lebih jauh pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Amfibi merupakan satwa yang biasa aktif pada malam hari (Duellman dan Trueb 1986). Pada malam hari aktivitas amfibi meningkat dan biasanya katak bergerak ke posisi yang terbuka di daerah perairan dan hutan (Hodgkison & Hero 2001). Jarak yang ditempuh pada siang dan malam hari antara katak jantan dan betina tidak berbeda nyata. Menurut analisis pergerakan yang dilakukan Lemckert & Brassil (2002) pada katak raksasa Myophyxses iterates dari Australia, sedikitnya perbedaan

pergerakan antara katak jantan dan katak betina diduga karena katak jantan jenis ini bersuara sporadik (jarang) dan tidak memiliki lokasi memanggil sehingga katak jantan bergerak bebas. Pada pengamatan pergerakan R. margaritifer tidak

terlihat adanya katak jantan yang bersuara, tetapi untuk katak R. margaritifer

jantan yang tidak diamati pergerakannya terdengar ada yang bersuara. Tidak bersuaranya katak yang diamati pergerakannya diduga karena adanya pemakaian

spool. Satu katak betina yang menggunakan spool terlihat akan melakukan amplexus tetapi pada akhirnya katak tersebut tidak kawin diduga karena alat yang

mengganggu ketika akan amplexus.

Nilai minimum pergerakan setiap tiga jam untuk katak jantan dan katak betina pada siang hari sama, tetapi katak jantan yang bergerak melebihi nilai minimum pergerakan setiap tiga jam lebih banyak jika dibandingkan dengan katak betina. Hal ini diduga karena adanya gangguan dari pengunjung maupun gangguan dari peneliti ketika melakukan pengamatan yang menyebabkan katak bergerak baik pada katak jantan maupun pada katak betina. Gangguan pengunjung tersebut biasa terjadi di akhir pekan, karena pada waktu tersebut jumlah pengunjung meningkat dan ini terjadi pada katak jantan yang lokasi penelitiannya terletak dekat air terjun yang banyak dikunjungi. Secara umum pergerakan katak

32 lebih kecil jaraknya jika dibandingkan dengan tetrapoda lainnya (Sinch 1990 dalam Blaustein et al. 1994)

Pengamatan yang dilakukan selama 72 jam terhadap masing-masing katak tidak menunjukkan katak kembali pada posisi awal pengamatan. Meskipun katak bergerak tidak kembali pada posisi awal pengamatan, hasil hitung chi kuadrat berdasarkan nilai alur kelurusan menunjukkan bahwa katak jantan dan betina bergerak tidak menjauhi posisi awal pengamatan. Terlihat pula bahwa nilai alur kelurusan katak betina lebih besar dari katak jantan, yang berarti pergerakan katak betina lebih menjauhi titik awal pengamatan. Schwarzkopt dan Alford (2002) menyebutkan bahwa kemungkinan tingginya pergerakan dan besarnya alur kelurusan katak ditentukan oleh habitatnya atau lokasi katak bergerak.

Pergerakan yang tidak menjauhi posisi titik awal pengamatan diduga karena penemuan katak sebagai obyek pengamatan tidak jauh dari sumber air (Gambar 17). Selain itu juga diduga karena terdapat jenis betina yang akan kawin sehingga pergerakan yang dilakukan tidak jauh dari sumber air. Matthews dan Pope (1999) dalam Lemkert dan Brassil (2000) menyebutkan bahwa pergerakan amfibi berkisar antara 10 sampai 100 meter dari tempat berkembangbiaknya. Belthoff (1990) dan Small et al. (1993), juga menyebutkan strategi pergerakan yang

ditunjukkan vertebrata berubah-ubah dari sekali perubahan (pergerakan dispersal) atau sebelum satwa mengalami kematangan seksual dan selanjutnya satwa akan bergerak di antara daerah teritori atau wilayah jelajah.

Selama pengamatan, katak biasanya mulai aktif yaitu sekitar pukul 18.00 WIB. Pada waktu tersebut katak tidak langsung bergerak, katak mulai membuka mata dan dalam posisi yang sama ketika katak istirahat. Katak mulai bergerak sekitar pukul 19.00 WIB dan ketika pengamatan pukul 20.00 WIB posisi katak mulai berubah, sedangkan waktu katak mulai berhenti bergerak sekitar pukul 06.00 WIB.

33

Gambar 17 Denah lokasi dan pergerakan katak yang diamati di Cibereum