HEBOH SASTRA 1968:

KONTROVERSI CERPEN "LANGIT MAKIN MENDUNG" KARYA KIPANDJIKUSMIN

(Sebuah Telaah Estetika Resepsi)

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik program Strata Satu Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Oleh Indra Sarathan

HIA03032

SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN

ABSTRAK

Skripsi ini membahas satu di antara peristiwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa heboh sastra 1968. Peristiwa heboh sastra 1968 berpangkal pada kontroversi sebuah cerpen yang berjudul "Langit Makin Mendung" (1968) karya Kipandjikusmin. Guna mengetahui peristiwa heboh sastra 1968, ditelitilah tanggapan-tanggapan pembaca mengenai cerpen tersebut, dengan berpijak pada teori estetika resepsi. Dengan kerangka teori estetika resepsi Hans Robert Jauss, penelitian ini menempatkan karya sastra pada konteks sosial budaya, merunut kembali semangat zaman, horison harapan pembaca, dan konvensi sastra berdasar kurun waktu. Dari hasil analisis

tanggapan-tanggapan pembaca dapatlah diketahui seluk-beluk permasalahan yang memicu peristiwa heboh sastra 1968. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu di antara model alternatif penulisan sejarah kesusastraan Indonesia.

ABSTRACT

This research focused to the one of event in history of Indonesian literature which known as incident of art 1968. The incident of art 1968 is about

controversy of a short story "Langit Makin Mendung" (1968) by Kipandjikusmin. Utilize, to reconstruct this event of art by study the readers response of concerning the short story by tread on theory of aestheticreception. With the framework of theory aestheticreception of Hans Robert Jauss, this research place the

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul Heboh Sastra 1968: Kontroversi Cerpen "Langit Makin Mendung" Karya Kipandjikusmin ini diajukan untuk dipertahankan dalam ujian Sidang Sarjana Strata Satu di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Dekan Fakultas Sastra, Dr. Dadang Suganda, M.Hum.

2. Ketua Jurusan Sastra Indonesia sementara, M. Irfan Hidayatullah, M.Hum. 3. dosen pembimbing utama, Abdul Hamid, Drs.

4. dosen pembimbing pendamping, R. Yudi Permadi, M.Pd. 5. dosen pembimbing pengganti, Kusman K. Mahmud, S.U. 6. dosen wali, Ibu Lina Meilinawati, M.Hum.

7. para pejuang angkatan 2003,

8. Papap yang membiayai semua pendidikanku, dan

9. terutama Mamah yang telah memberi kasih dan sayang yang takterhingga, mangrebu nuhun ka sadayana.

Skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi skripsi ini. Semoga bermanfaat.

Sumedang, November 2007

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... iv

ABSTRACT... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah... 1

1.2 Identifikasi Masalah ... 8

1.3 Tujuan Penelitian ... 9

1.4 Metode dan Teknik Penelitian ... 9

1.5 Sistematika Penulisan ... 9

1.6 Sumber Data... 10

BAB II LANDASAN TEORI ... 11

2.1 Sastra dan Karya Fiksi ... 11

2.2 Kekhususan Cerita Pendek... 12

2.3 Estetika Resepsi ... 17

2.4 Model Estetika Resepsi Hans Robert Jauss ... 21

2.5 Tujuh Tesis Jauss ... 25

2.6 Pembaca Teks ... 33

BAB III AWAL MULA HEBOH SASTRA 1968... 36

3.1 Latar Belakang ... 36

3.1.1 Sastra Majalah... 38

3.1.2 Majalah Sastra... 41

3.2 Kehidupan Sastra Periode 1961-1971... 45

3.2.1 Sastra dan Kekuasaan... 46

3.2.2 Teror Lekra... 48

3.2.3 Manifes Kebudayaan... 52

3.2.4 Pengarang Keagamaan ... 58

3.3 Kehidupan Sastra Pasca-Orde Lama Awal Orde Baru ... 70

BAB IV HEBOH SASTRA 1968: KONTROVERSI CERPEN "LANGIT MAKIN MENDUNG" KARYA KIPANDJIKUSMIN ... 75

4.1 Cerpen "Langit Makin Mendung" sebagai Karya Fiksi ... 75

4.2 "Langit Makin Mendung" dalam Situasi Pasca-Orde Lama Awal Orde Baru... 79

4.3 Resepsi Sastra di Media Massa ... 81

4.3.1 Wiratmo Soekito ... 82

4.3.2 Goenawan Mohamad ... 85

4.3.3 Jusuf Abdullah Puar ... 88

4.3.4 Bur Rasuanto... 93

4.3.5 A.A. Navis... 96

4.3.6 Taufiq Ismail ... 99

4.3.7 Yahaya Ismail (Malaysia) ... 101

4.3.8 Mochtar Lubis ... 104

4.3.9 Ajip Rosidi ... 107

4.3.10 Bahrum Rangkuti ... 110

4.3.11 Hamka ... 114

4.3 Pembelaan H.B. Jassin ... 119

4.4.1 H.B. Jassin sebagai "Paus" Sastra Indonesia ... 120

4.4.2 H.B. Jassin tentang Tuhan, Imajinasi Manusia, dan Kebebasan Mencipta... 123

4.4 Kegagalan Cerpen "Langit Makin Mendung"... 127

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 132

5.1Simpulan ... 132

5.2Saran... 138

DAFTAR PUSTAKA ... 140

LAMPIRAN CERPEN "LANGIT MAKIN MENDUNG" ... 143

LAMPIRAN GAMBAR ... 156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Artikel "Manifes Tidak Mati" di majalah Sastra No.1 Tahun IV, 1964 diblok-tutup (lihat gambar bagian yang dhitamkan) karena Presiden Soekarno

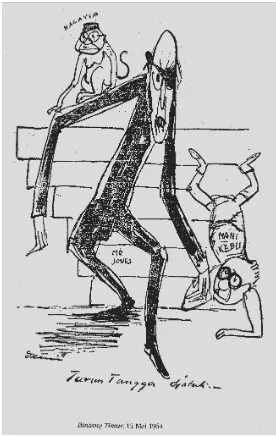

telah melarang "Manifes Kebudayaan" pada 8 Mei 1964... 42 Gambar 3.2 Karikatur olok-olok terhadap "Manifes Kebudayaan" yang

digambarkan sebagai orang yang selalu memakai kacamata yang dituntun oleh kepentingan Amerika yang digambarkan sebagai Mr. Jones yang menyeramkan

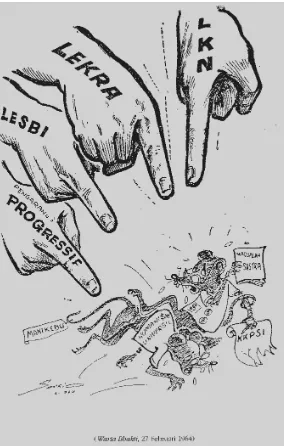

dan berbahaya, dimuat Bintang Timur, 12 Mei 1964... 51 Gambar 3.3 Karikatur olok-olok terhadap "Manifes kebudayaan" dan majalah

Sastra (H.B. Jassin) yang digambarkan sebagai dua ekor tikus yang selalu

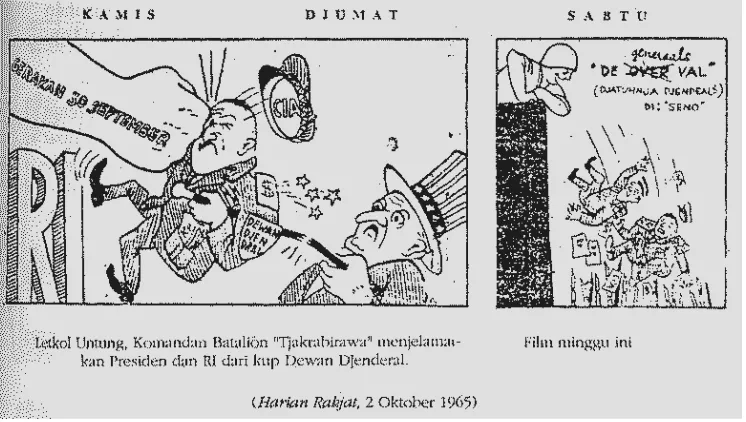

memakai kacamata, dimuat Warta Bhakti, 27 Februari 1964 ... 53 Gambar 3.4 Mohammad Dipenogoro (M. Dipo) salah seorang pengarang muslim (Muhammadiyah) yang produktif menulis cerpen, novel, dan drama. Dramanya yang berjudul Iblis menjadi populer di tahun 60-an dan takjarang mendapat kritik dan kecaman kerena mementaskan sosok Nabi Ibrahim dan Ismail di atas pentas ... 62 Gambar 3.5 Gerakan 30 September, Letkol Untung, Komandan Batalion

Cakrabirawa menyelamatkan Presiden dan Republik Indonesia dari Dewan Jendral yang disokong Amerika. Karikatur versi Partai Komunis Indonesia,

Harian Rakyat, 2 Oktober 1965 ... 72 Gambar 4.1 Goenawan Mohamad yang selalu berusaha menilai masalah dengan tanpa keberpihakan (Sumber: Moeljanto, Prahara Budaya, 1999) ... 85 Gambar 4.2 Bur Rasuanto wartawan Harian KAMI salah seorang penanda tangan "Manifes Kebudayaan" (Sumber: Moeljanto, Prahara Budaya, 1999) ... 93 Gambar 4.3 H.B. Jassin berkacamata adalah seorang yang berpendirian teguh

yang banyak ditampilkan dalam karikatur olok-olok versi Lekra sebagai pihak

"Supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian dari kita, dan boleh diingatkannya oleh segala mereka itu, syahdan adalah beroleh faidah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakikat dan fungsi karya sastra adalah dulce et utile ‘menyenangkan dan berguna’, demikian menurut Horatius. Fungsi sastra bukan saja sekadar

memberikan hiburan. Tujuan penyair ialah berguna sekaligus mengatakan hal-hal yang berfaidah untuk kehidupan.

Karya sastra sebagai wacana ambigu terbuka bagi banyak penafsiran. Membaca dalam arti ini adalah proses nominasi, pencarian makna yang berfaidah untuk kehidupan. Namun, membaca menjadi sebuah kegiatan pencarian makna yang mengundang ketidakpastian karena karya sastra sebagai wacana yang

ambigu. Pemerolehan makna atas karya sastra, menurut Pradopo (1995: 141), baru tercapai jika karya sastra tersebut dipahami dan dinilai secara utuh berdasarkan pemahaman tempat dan fungsi unsur-unsur dalam keseluruhan teks.

konsep atau pengertian tertentu mengenai sebuah karya sastra. Pembaca mengharapkan bahwa karya sastra yang dibacanya itu mempunyai kesesuaian konsep dengan apa yang dipahaminya. Harapan pembaca ini dikenal sebagai konsep cakrawala harapan atau horison harapan (horizon of expectation).

Ketidaksesuaian horison harapan pembaca dengan karya sastra dapat menimbulkan perbedaan. Perbedaan ini dalam skala tertentu dapat menimbulkan kontroversi dalam arti menimbulkan pertentangan yang melibatkan banyak orang dan banyak pihak. Hal ini dimungkinkan jika karya sastra tersebut dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Cerita pendek "Langit Makin Mendung" (LMM) karya Kipandjikusmin yang dimuat majalah Sastra edisi Agustus 1968 telah menimbulkan kontroversi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang terbit dan menarik kembali majalah tersebut karena dianggap menghina agama Islam.

Pembaca khusus segera bereaksi. Di Medan, Sori Siregar, dkk. membuat pernyataan protes atas tindakan sepihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Di Jakarta, Umar Kayam, Taufiq Ismail, Trisno Sumardjo; Ketua Dewan Kesenian Jakarta saat itu, D. Djajakusuma, dan Slamet Soekirnanto ikut menandatangani pernyataan protes atas diberangusnya majalah Sastra. Nama Kipandjikusmin segera menjadi bahan perbincangan banyak kalangan hingga disangkutpautkan dengan semangat neokomunisme sebagai akronim "Kibarkan pandji-pandji komunis internasional".

Kipandjikusmin dengan berpegang pada UU Pers 1966: Bila sang pengarang tidak membuka identitasnya, redaksi mempunyai hak tolak memberitahukan identitas pengarang sesungguhnya. Di pengadilan H.B Jassin mengaku hanya berhubungan dengan Kipandjikusmin lewat surat. Ia hanya mengungkapkan sang pengarang berprofesi sebagai pelaut karena alamatnya selalu berpindah-pindah. Spekulasi pun bermunculan, bahkan ada yang menuding H.B. Jassin sendirilah sang Kipandjikusmin.

Kipandjikusmin sendiri tidak tinggal diam. Pengarang misterius ini lewat kolom redaksi Harian KAMI tanggal 24 Oktober 1968 mengeluarkan pernyataan mencabut cerpennya dan memohon maaf, serta menganggap cerpennya tidak pernah ada.

"Sebermula sekali bukan maksud saya menghina agama Islam. Tujuan sebenarnya adalah semata-mata hasrat pribadi saya mengadakan komunikasi langsung dengan Tuhan, Nabi s.a.w, sorga, dan lain-lain; di samping menertawakan kebodohan di masa regim Soekarno. Tapi rupanya saya telah gagal, salah menuangkannya ke dalam bentuk cerpen. Alhasil mendapat tanggapan di kalangan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam." (Kipandjikusmin dalam Jassin, 1970: 47).

Di tengah polemik, sebagian orang berpendapat bahwa cerpen LMM hanyalah sindiran terhadap kebobrokan zaman Nasakom, seperti yang diungkapkan S. Tasrif, S.H. dalam artikelnya yang berjudul "Sekitar Majalah Sastra" (dalam Dahlan, 2004: 158). Ia menyatakan bahwa meski mungkin bukan cerita pendek yang baik dari segi sastra, cerita itu adalah satire yang mengkritik kebobrokan masyarakat dan bukan menghina agama Islam atau Nabi Muhammad Saw.

cerpen LMM telah ditarik. H.B. Jassin sendiri memuat pemohonan maaf atas dimuatnya cerpen tersebut pada majalah Sastra yang ia pimpin, tidak juga meredakan polemik di masyarakat. Malah semakin rumit dan meluas hingga soal fantasi, kebebasan mencipta, dan agama.

Kemunculan cerpen LMM menjadi pemantik yang melahirkan polemik yang berkepanjangan. Polemik berlangsung hampir tiga tahun, dari 1968 hingga 1970, melahirkan puluhan tanggapan di media massa. Polemik pun melibatkan nama-nama besar seperti Wiratmo Soekito, A.A. Navis, Ajip Rosidi, Taufik Ismail, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Bahrum Rangkuti hingga Buya Hamka. Polemik menyentuh banyak aspek mulai dari perdebatan kualitas sastra, hukum, politik, hingga agama. Polemik pun melibatkan seorang penulis dari Malaysia yang membela H.B. Jassin. Peristiwa itu disebut oleh H.B. Jassin sendiri sebagai peristiwa "heboh sastra 1968."

Sebagian orang menilai bahwa cerpen LMM telah menghina Tuhan, Nabi Muhammad Saw., dan agama Islam karena kebebasan mencipta takberarti orang bebas menyiarkan pikiran dan tulisan sekenanya apalagi jika menyentuh aspek yang sudah nyata-nyata dilarang dalam ajaran agama Islam seperti

menggambarkan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw. Menggambarkan Tuhan dan Rasul adalah haram. Cerpen LMM dianggap lancang dan vulgar dengan

melukiskan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw. tidak dalam proporsinya. Lama2 mereka bosan djuga dengan status pensiunan-nabi di sorgaloka. Petisi dibikin, mohon (dan bukan menuntut) agar pensiunan2 diberi tjuti bergilir turba ke bumi, jang konon makin ramai sadja.

- Refresing sangat perlu. Kebahagiaan berlebihan djustru siksaan bagi manusia yang biasa berdjuang. Kami bukan malaikat atau burung perkutut. Bibir-bibir kami sudah pegal2 kedjang memuji kebesaranMu; beratus tahun tanpa henti.

Membatja petisi para nabi, Tuhan terpaksa meng-geleng2kan kepala, tak habis pikir pada ketidak-puasan di benak manusia ….

Dipanggilah penanda-tangan pertama: Muhammad dari Medinah, Arabia. Orang bumi biasa memanggilnja Muhammad s.a.w. (Kipandjikusmin dalam Jassin, 1970: 87).

Paragraf pertama cerpen LMM menggambarkan para nabi sebagai orang yang merasa bosan tinggal di sorga dan memohon turun ke bawah, ke bumi yang konon makin ramai. Jelas, dalam hal ini cerpen LMM menggambarkan para nabi tidak dalam proporsinya. Pada paragraf kedua cerpen LMM, malaikat disejajarkan dengan burung perkutut. Di sini digambarkan pula bahwa para nabi telah bosan dan pegal memuji kebesaran Tuhan. Takcukup sampai di situ, pada paragraf ketiga, Tuhan agama Islam digambarkan dalam cerpen LMM sebagai makhluk yang memiliki kepala. Bukankah dalam ajaran agama Islam sifat Tuhan berbeda dengan makhluk-Nya seperti yang ditegaskan oleh Ajip Rosidi dalam

(dalam majalah Horison, 5 Mei 1969).

Permasalahan di atas adalah bagian kecil dari apa yang dipermasalahkan pada cerpen LMM yang dituduh telah menghina agama Islam. H.B. Jassin menganggap tuduhan itu terlampau berlebihan sebab cerpen LMM bagi H.B. Jassin taklebih dari sindiran yang mengkritik kebobrokan masyarakat.

Sepasang elang terbang di udara sendja Djakarta jang berdebu, menjesak dada dan hidung mereka asap knalpot dari beribu mobil.

Di atas pasar Senen tertjium bau timbunan sampah menggunung, busuk dan mesum.

Kemesuman makin keras terbau di atas stasiun Senen. Penuh ragu Nabi hinggap di atas atap-seng, sementara Djibrail membuat lingkaran manis di atas gerbong2 kereta Daerah Planet.

Pelatjur2 dan sundal2 asjik berdandan. Bedak2 penutup bopeng, gintju2 merah murahan dan pakaian2 pengantin bermuntjulan.

Di bawah-bawah gerbong, beberapa sundal tua mengerang – lagi palang merah – kena radja singa. Kemaluannja penuh borok, lalat2 pesta menghisap nanah. Sendja terkapar menurun, diganti malam bertebar bintang di sela2 awan. Pemuda tanggung masuk kamar mandi berpagar sebatas dada, tjutji lendir. Menjusul perempuan gemuk penuh panu di punggung, kentjing dan tjebok. Sekali bau tjengkol mengambang. Ketiak berkeringat amoniak, hasil main akrobat di randjang reot.

Di kamar lain, bandot tua asjik main pompa di atas perut perempuan muda 15 tahun. Siperempuan tak atjuh dihimpit, sibuk tjari tuma dan njanji lagu Melayu.

Hansip2 repot mengontrol, jari uang rokok. (Kipandjikusmin dalam Jassin, 1970: 94-95).

Wiratmo Soekito dalam artikelnya "Soal Majalah Sastra" yang dimuat Harian KAMI, 16 Oktober 1968, menyatakan bahwa cerpen LMM itu jelek dan merupakan kitsch yaitu karya sastra yang bermutu rendah karena karya tersebut hanya dimaksudkan untuk memuaskan cita rasa orang banyak; seni semu; seni yang murahan; picisan yang seringkali hanya ingin menonjolkan kekayaan pengetahuan si penulis yang disebut Umberto Eco sebagai dusta struktural.

Senada dengan Wiratmo Soekito, Bur Rasuanto wartawan Harian KAMI dalam arikelnya "Larangan Beredar Majalah Sastra" yang dimuat mingguan Angkatan Bersenjata, Oktober 1968, dengan tegas menyatakan bahwa cerpen LMM tidak menghina Tuhan dan Nabi Muhammad. Walau demikian, ia mengakui bahwa Kipandjikusmin sebenarnya tidak lebih dari mengumpulkan guntingan-guntingan berita surat kabar dan menyulamnya menjadi sebuah cerita pendek.

Kipandjikusmin pun menyulamkan penggalan puisi Rendra yang berjudul "Besatulah Pelatjur2 Kota Djakarta" dalam cerpen LMM

- Sundal!2 diperlukan di negeri ini, ja Rasul.

- Astaga! Sudahkah iblis menguasai dirimu Djibrail!

- Tidak Paduka, hamba tetap sadar. Dengarlah penuturan hamba. Kelak akan hadir sebuah sajak, begini bunyinya:

Pelatjur2 kota Djakarta Naikkan taripmu dua kali dan mereka akan kelabakan mogoklah satu bulan

dan mereka akan pujeng lalu mereka akan berjina dengan istri saudaranya

(Kipandjikusmin dalam Jassin, 1970: 95). sehingga sempatlah sebagian orang menyangka W.S. Rendra-lah sang

majalah Horison edisi Januari 1968, jauh sebelum cerpen LMM dimuat majalah Sastra pada Agustus 1968. Kipandjikusmin hanya menyulam puisi tersebut yang kebetulan berkesesuaian tema. Perlu diakui sebagaimana disebutkan H.B. Jassin bahwa Kipandjikusmin adalah seorang muda yang memiliki perhatian luas.

Terlepas dari disengaja atau tidaknya pengarang cerpen LMM berniat menghina agama, sebagian orang lebih percaya bahwa Kipandjikusmin yang misterius itu taklebih dari seorang penulis muda yang masih belajar mencari formula kepengarangannya dan terlepas dari latar belakang Kipandjikusmin yang samar –yang kemudian diketahui sebagai nama samaran milik Sudihartono (dalam Denis Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid II, 2005: 353). Penelitian ini lebih menitikberatkan bagaimana tanggapan pembaca mengenai teks cerpen LMM yang telah memungkinkan terjadinya kontroversi yang berlaut-larut yang kemudian dikenal sebagai peristiwa heboh sastra 1968.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: Heboh Sastra 1968: Kontroversi Cerpen "Langit Makin Mendung" Karya Kipandjikusmin (Sebuah Telaah Estetika Resepsi Model Robert Jauss).

1.2 Pembatasan Masalah

kontroversi cerpen LMM yang diidentifikasi sebagai berikut 1. Bagaimana peristiwa heboh sastra 1968 bermula?

2. Bagaimana tanggapan pembaca terhadap cerpen "Langit Makin Mendung"? 3. Bagaimana kontroversi teks cerpen "Langit Makin Mendung"

4. Bagaimana peristiwa heboh sastra 1968 dapat menjadi sebuah polemik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan latar belakang peristiwa heboh sastra 1968 bermula. 2. Mendeskripsikan tanggapan pembaca terhadap cerpen LMM

3. Mengetahui kontroversi teks cerpen "Langit Makin Mendung". 4. Merekonstruksi peristiwa heboh sastra 1968.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan salah satu peristiwa sejarah kesusastraan Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa heboh sastra 1968. Pokok

permasalahannya adalah sebuah cerita pendek yang dimuat majalah Sastra edisi Agustus 1968 yang berjudul "Langit Makin Mendung" karya Kipandjikusmin. Hal ini diteliti untuk mengetahui kontroversi teks cerpen LMM guna menghindari hal serupa agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

mengetahui tanggapan pembaca atas karya sastra, peneliti menggunakan artikel di media massa seputar kontroversi cerpen LMM. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis.

1.6 Sumber Data

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sastra dan Karya Fiksi

Guna mengenal sastra sebagai karya fiksi perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sastra. Setiap definisi sastra terikat pada waktu dan budaya karena sastra adalah hasil kebudayaan (Luxemburg, 1995: 21). Walau demikian, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang menyebabkan suatu teks disebut sastra.

Pertama, dalam teks sastra ada penanganan bahan yang khusus

(Luxemburg, 1995: 21), yaitu bagaimana sebuah kejadian, peristiwa, pengalaman, atau perasaan dituangkan dalam sebuah puisi, prosa maupun drama. Cara

penanganan bahan dapat berbeda-beda. Kemampuan pengamatan atas penggunaan bahasa yang khusus bergantung pada pengetahuan bahasa yang khusus serta pengalaman sastra si pembaca. Kedua, pada umumnya teks sastra ditandai dengan fiksionalitas atau rekaan. Namun, ada pula teks sastra yang bukan rekaan

(Luxemburg, 1995: 21). Ketiga, dengan mengungkapkan hal yang khusus, sastra dapat memberikan wawasan yang lebih umum (Luxemburg, 1995: 21) baik tentang hal yang manusiawi, sosial, maupun intelektual yang hanya digambarkan dengan peristiwa tertentu saja. Keempat, melalui penanganan bahan secara

dan yang umum, pembaca dimungkinkan menginterpretasi teks sastra sesuai dengan wawasannya sendiri (Luxemburg, 1995: 21). Teks mencakup banyak hal secara implisit, mempunyai banyak tempat terbuka (open places), dan dapat dibaca dari berbagai tataran. Kelima, dalam setiap karya sastra ada ketegangan antara kreativitas dan tradisi (Luxemburg, 1995: 21). Seringkali dalam tegangan antara konvensi dan inovasi ada tuntutan mengenai originalitas dalam bentuk isi, sekaligus sifat kesastraan sangat bergantung pada konvensi tertentu. Keenam, teks sastra kebanyakan tidak disusun khusus untuk tujuan komunikasi langsung atau praktis (Luxemburg, 1995: 21). Menurut jenis teks, sastra cenderung dilihat sebagai salah satu atau perpaduan fungsi teks di bawah ini.

Sastra dapat berfungsi memberi kesantaian atau kesenangan; sifat kesenangan bisa bermacam-macam. Kadang benar-benar terjadi pelepasan ketegangan (misalnya justru dengan ketegangan ), adakalanya diperoleh kenikmatan estetik yang aktif, yaitu apresiasi teks karena didapat

kesenangan dalam mengikuti liku-liku dan kesemauan dalam teks. Dapat juga tejadi identifikasi, yaitu pelibatan pribadi dengan apa yang

dikisahkan. Indentifikasi dapat didorong oleh sifat fiksionalitas teks. Fungsi lain ialah manfaat yang diperoleh secara tak langsung Baik itu pendewasaan batin, atau informasi yang dikandung teks sastra

(Luxemburg, 1995: 21-22).

2.1. Kekhususan Cerita Pendek

Jika sastra Indonesia modern dibuka dengan sajak dan roman pada tahun 1920-an, cerita pendek (cerpen) muncul 15 tahun kemudian. Di Indonesia cerpen muncul setelah bentuk roman atau novel berkembang (Sumardjo, 1980: 12). Sebagai genre yang dikenal kemudian –jika dibandingkan dengan puisi dan novel dalam pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia modern- cerpen

merupakan metamorfosis dari dongeng dan cerita rakyat yang secara turun-temurun dikenal lewat tradisi sastra lisan (folklore).

Ciri cerpen adalah sifat naratifnya atau sifat ceritanya. Cerpen bukan argumentasi atau analisis atau deskripsi belaka, bukan pula sebuah sketsa berita, atau kisah perjalanan yang juga mempunyai sifat naratif berdasarkan hal-hal yang benar-benar ada dan terjadi. Cerpen adalah fiksi yang berarti ciptaan rekaan yang bersifat fiktif (Sumardjo, 1980: 13). Sifat kekiniannya yang lebih menampakkan pada persoalan aktual di dalam masyarakat, menjadikan cerpen mudah

menemukan pembacanya secara massal. Di samping itu, perkembangan media massa sangat berperan dalam perkembangan cerpen Indonesia.

Cerpen sebagai salah satu genre karya sastra dapat dipandang sebagai sebuah struktur. Teori strukturalisme mengelompokkan struktur pembangun cerita pendek sebagai satu kesatuan. Guna memudahkan pengelempokkan maka

dapatlah dipilah struktur pembangun cerita pendek sebagai berikut.

cerita (central character atau main character), sedangkan yang kedua adalah tokoh tambahan (peripheral character).

Tokoh dalam cerita jika dilihat berdasarkan perwatakannya dapat

dibedakan kedalam dua kriteria: (1) tokoh sederhana, dan (2) tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau satu sifat dan watak tertentu, sedangkan tokoh bulat merupakan tokoh yang memiliki berbagai kemungkinan sisi kehidupan, sisi kepribadian, dan jati diri. Atau, jika dilihat berdasarkan tingkat perkembangan kepribadiannya, tokoh dapat dibedakan ke dalam (1) tokoh statis dan (2) tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh yang pada hakikatnya tidak mengalami perubahan atau

perkembangan perwatakan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, sedangkan tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa yang dikisahkan.

Teknik pelukisan tokoh dalam suatu cerita secara garis besar berupa penggambaran sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan hal lain yang berhubungan dengan jatidiri tokoh. Teknik pelukisan tokoh dapat dibagi ke dalam dua cara yaitu (1) teknik ekspositori (analitis) dan (2) teknik dramatik. Pelukisan tokoh dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung disebut teknik analitis, sedangkan teknik dramatik mirip dengan apa yang ditampilkan pada drama yaitu penggambaran secara tidak langsung.

cerita atau literary device. Sudut pandang haruslah diperhitungkan kehadiran dan bentuknya sebab pemilihan sudut pandang akan berpengaruh terhadap penyajian cerita. Reaksi efektif pembaca terhadap sebuah karya fiksi pun dalam banyak hal akan dipengaruhi oleh bentuk sudut pandang. Sudut pandang dibagi ke dalam tiga jenis yaitu (1) sudut pandang persona pertama, (2) sudut pandang persona ketiga, dan (3) sudut pandang campuran.

Ketiga, plot atau alur menurut Stanton (dalam Nurgiantoro, 1995: 110), adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang mengandung hubungan kausalitas atau yang memiliki hubungan sebab akibat. Plot adalah peristiwa yang

ditampilkan dalam cerita yang bisa tidak sederhana karena merupakan hubungan sebab akibat.

Keempat, latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiantoro, 1995: 216). Latar bersama dengan tokoh dan plot dikelompokkan ke dalam fakta cerita, sebab ketiga hal inilah yang dihadapi dan diimajinasikan oleh pembaca secara faktual jika membaca cerita fiksi. Adapun unsur-unsur latar itu dapat dibedakan ke dalam unsur pokok yaitu (1) latar tempat, (2) latar waktu, dan (3) latar sosial.

menjadi kemampuan atau keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah.

Pada zaman Yunani dikenal dua aliran gaya bahasa yaitu (1) aliran Platonik dan (2) aliran Aristoteles. Aliran Platonik beranggapan bahwa gaya bahasa tidak terdapat pada setiap ungkapan, sedangkan aliran Aristoteles menganggap bahwa gaya bahasa adalah suatu kualitas yang inheren yang ada dalam tiap ungkapan sebab semua karya memiliki gaya, tetapi ada yang tinggi ada yang rendah dan ada yang kuat ada yang lemah sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Dewasa ini gaya bahasa atau style telah menjadi bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadirkan situasi tertentu. Persoalan gaya bahasa telah meliputi semua hierarki kebahasaan mulai dari pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan.

Akhirnya style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis sebagai pemakai bahasa tersebut.

Keenam, struktur lain pembangun karya sastra adalah tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita atau makna khusus yang mendominasi cerita (Stanton dalam Nurgiantoro, 1995:66). Jika terdapat tema-tema lain di dalam satu cerita, dapat dikatakan bahwa hal tersebut termasuk tema tambahan atau subtema.

Pada akhirnya, secara keseluruhan, struktur pembangun cerpen tidak ada bedanya dengan genre sastra yang lainnya (novel). Namun, kekhususan cerpen adalah keterbatasan ruang dalam mengolah struktur pembangun karya di atas sebab cerpen adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan yang umumnya memusatkan diri pada satu tokoh di dalam suatu situasi pada suatu ketika.

2.3 Estetika Resepsi

berlaku bagi estetika yang lebih luas. Dalam pendekatan teori sastra Barat seringkali ada diskusi yang cukup sengit apakah utile atau dulce yang harus didahulukan: apakah puisi dan sastra umumnya pertama-tama harus memberikan manfaat atau nikmat, pendekatan moralis atau estetis?

Dalam tradisi sastra Indonesia belum diketahui bagaimana pandangan tradisional di Indonesia terhadap fungsi sastra secara eksplisit teoretis, tetapi secara implisit dari berbagai karya sastra sendiri dapat dikatakan bahwa kedua aspek utile dan dulce bagi sastra Indonesia juga cukup esensial, dengan mungkin sekali aspek moralitas yang biasanya didahulukan (Teeuw, 1984: 152). Sebagai salah satu di antara banyak contoh berikut kutipan arahan Sultan Malaka kepada Tun Seri Lanang ketika diperintahkan menulis kembali Naskah dari Goa: "Supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian dari kita, dan boleh

diingatnya oleh segala mereka itu, syahdan adalah beroleh faidah daripadanya." (Sejarah Melayu, 1952: 1). Hal ini menggambarkan bahwa tidak hanya keindahan karya yang dianggap penting tetapi juga fungsi karya guna menyampaikan hal-hal berguna.

berorientasi pada masalah yang ditimbulkan oleh karya sastra dan apa yang dilakukan oleh karya sastra kepada pembacanya, atau tugas dan batas kemungkinan pembaca sebagai pemberi makna (Teeuw, 1984: 152). Bukan sebagai sarana bahasa yang pertama-tama menarik perhatian, melainkan efeknya pada pembaca sebagai faktor dalam proses semiotik dan merupakan pencarian jawaban dari pertanyaan bagaimana tanggapan pembaca terhadap karya sastra.

Pergeseran minat ke arah tanggapan pembaca mulai mendapatkan

perhatian dari Mukarovsky dan Vodica dalam perkembangan teori strukturalisme Praha. Perkembangan ini telah berlangsung sejak tahun 1930-an, tetapi karena kebanyakan karya peneliti Praha ditulis dalam bahasa Cek (Cekoslovakia) hasil penelitiannya belum diketahui luas di Eropa. Mukarovsky baru dikenal lewat tulisan terjemahannya dalam bahasa Inggris pada tahun 1970-an oleh Steiner (1977) dan Burbank (1978) (Teeuw, 1984: 153).

(Teeuw, 1984: 154). Sebagai umpama, manusia membangun rumah tidak akan hanya memperhatikan segi praktis dan efektif untuk melindunginya dari cuaca panas dan dingin, hujan dan kemarau, melainkan juga sering kita lihat usaha untuk memberikan kualitas estetik terhadap rumah itu agar telihat indah, cantik, dan menarik.

Dalam perkembangan ide Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1936 yang berjudul Aesthetic Fungtion, Norm, and Value as Social Fact terdapat definisi fungsi sebagai hubungan yang aktif antara sebuah objek dan tujuan yang dilayani objek tersebut sehingga tujuan harus tidak terikat pada seorang pribadi saja (Teeuw, 1984: 155). Mukarovsky menempatkan seni sebagai faktor semiotik yang komunikatif dalam kerangka sosial.

Mukarosky memberikan pandangan bahwa makna tujuan merupakan ragam realisasi diri seorang subjek terhadap dunia luar (Teeuw, 1984: 155). Jadi, lewat fungsi sastra pembaca mewujudkan diri (konkretisasi). Pembacalah yang menjadi pusat peristiwa semiotik. Dalam seni bukan tujuan akhir yang penting, namun proses pemberian makna. Dalam fungsi estetik, fungsi semiotik

melatardepankan tindakan penilaian sebab karya seni tidak memiliki realita semiotik. Dengan kata lain, satu-satunya kenyataan yang diacu oleh tanda estetik ialah kenyataan pengamatnya sehingga tidak ada realitas objektif di belakang tanpa seni itu (Mukarovsky dalam Teeuw, 1984: 155).

strukturnya (Teeuw, 1984: 156). Walau demikian, Mukarovsky tidak pernah mengatakan bahwa struktur tidak penting lagi. Dalam ceramahnya pada tahun 1942 Mukarovsky menguraikan sekali lagi pendapatnya mengenai hubungan antara strukur karya sastra dan peranan pembaca. Dalam setiap karya seni terwujud apa yang disebut intentionality (intensionalitas), tetapi tidak identik dengan intention (niat penulis). Intensionalitas dalam seni adalah energi semantik yang mempertalikan semua anasir karya yang heterogen menjadi kesatuan makna sebuah tanda (Mukarovsky dalam Teeuw, 1984: 156).

Dalam pendekatan Mukarovsky, pengalaman estetik justru ditentukan oleh tegangan antara struktur karya sastra sebagai tanda dan subjektifitas pembaca bukan subjektifitas mutlak, melainkan subjektifitas yang bergantung pada lingkungan sosial dan kedudukan sejarah penanggapnya (Teeuw, 1984: 156). Penanggap dalam arti luas dengan segala kompleksitasnya baik itu pengamatan, penanggapan, penilaian, pengalaman, asosiasi, maupun perasaan pembaca ikut memberikan andil.

2.4 Model Estetika Resepsi Hans Robert Jauss

Tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peran pembaca adalah Hans Robert Jauss yang pada tahun 1967 membuka mata dunia ilmu sastra tradisional di Jerman tentang fungsi dan peran pembaca dengan makalahnya yang berjudul Sejarah Sastra Sebagai Sebuah Tantangan yang kemudian dijadikan sebuah buku dengan judul yang sama yang pertama terbit pada tahun 1970.

Jauss mempunyai latar belakang sebagai seorang medievis yaitu peneliti sejarah sastra abad pertengahan di Eropa Barat. Menurut Jauss, penelitian sejarah sastra di dunia Barat menemui jalan buntu (Teeuw, 1984: 159). Walau demikian, setelah mengalami beberapa perkembangan, muncullah gagasan tentang sejarah sebagai rangkaian periode yang masing-masing memiliki ciri khas yang harus diteliti secara objektif tanpa melibatkan peneliti secara pribadi. Maka, muncullah cita-cita objektivitas dengan pendekatan positivisme yang secara mendetail meneliti hubungan sebab akibat sehingga terdapat penekanan pada hal asal-usul gejala, motif atau tema tertentu, dan bentuk purba atau asli sebuah cerita sehingga karya sastra sebagai ciptaan yang hidup dan berfungsi bagi manusia yang nyata seringkali hilang (Teeuw, 1984: 159). Aliran lain sebagai reaksi terhadap positivisme yang menghilangkan karya sastra sebagaimana adanya dan terutama menaruh minat pada "karya yang langgeng nilainya" (kanon) lepas dari latar belakang sejarahnya yang diteliti bukan lagi yang berubah yang hidup sebagai gejala kemasyarakatan, melainkan yang langgeng, universal, dan abadi (Teeuw, 1984: 159).

baik "empiri buta aliran positivis" maupun "metavisis sejarah kebudian". Aliran pertama yang dimaksud oleh Jauss adalah pendekatan oleh kaum Marxis (Teeuw, 1984: 159). Mereka ingin mengembalikan karya sastra dalam kaitan sejarah dan fungsi kemasyarakatannya, tetapi menurut Jauss kelemahan utama mereka adalah terbatasnya visi mereka terhadap fungsi karya seni khususnya sastra yang

dianggapnya mencerminkan perkembangan dan keadaan masyarakat: sastra tunduk pada ekonomi; teori marxis-leninis memang melihat sastra sebagai pencerminan realitas ekonomi politik. Baru setelah marxis modern seperti Kosik mulai sadar bahwa sastra tidak hanya meneladani kenyataan, melainkan pula tak kurang pentingnya fungsi sastra sebagai sesuatu yang menciptakan kenyataan dan yang mengarahkan pengamatan manusia terhadap kenyataan (Teeuw, 1984: 159). Baru berdasarkan kesadaran itulah mata mereka terbuka untuk melihat sifat revolusioner yang sering kali dimiliki oleh karya sastra.

masa tertentu dapat menciptakan norma baru (Teeuw, 1984: 159). Pembauran norma sastra yang terus-menerus merupakan dinamika sebagai dasar hakikat sejarah sastra.

Demikianlah ringkasan konsepsi Jauss mengenai perkembangan sejarah sastra Barat pada abad ke-20. Berdasarkan survey mengenai berbagai pendekatan dalam penelitian sastra dahulu dan sekarang, Jauss dianggap telah mengemukakan gagasan baru dalam rangka ilmu sastra tradisional. Menurut Jauss, para peneliti sastra, juga dalam aliran marxis dan formalis melupakan atau menghilangkan faktor yang terpenting dalam proses semiotik kesusastraan yaitu pembaca (Teeuw, 1984: 161). Justru, pembaca menentukan karya sastra. Kesejarahan sastra bersama dengan sifat komunikasinya mengandaikan hubungan dialogis dan sekaligus hubungan proses antar karya, sidang pembaca, dan karya baru (Jauss dalam Teeuw, 1984: 161).

Rezeption (tanggapan) dan wirkung (efek) menjadi kata kunci. Pembaca yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan memahami karya menentukan nasib dan peranannya dari sejarah dan estetika (Teeuw, 1984: 161). Jauss

mengintroduksi konsep ewartunghorizont (horison harapan) dari Gadamer dengan konsep setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta karena

hal-hal yang baru yang memecahkan atau menggeser horison harapannya.

Jauss menekankan bahwa penilaian sebuah karya bersifat relatif dalam arti bahwa biasanya dalam perjalanan sejarah kita lihat pergeseran penilaian (Teeuw, 1984: 161). Sebuah karya bisa sangat mengagetkan bagi pembaca yang sezaman dengan penulis, tetapi mungkin bagi pembaca generasi kemudian sudah tidak mengejutkan lagi karena telah terbiasa, sudah masuk horison harapannya.

Mungkin pula penilaian itu tetap tinggi, tetapi kriteria pembaca berubah. Mungkin pula penilaian sebuah karya tertentu pada masa tertentu mengalami kemunduran atau dianggap tidak baik kemudian ditemukan kembali oleh generasi berikutnya karena horison harapan mereka telah bergeser sehingga karya yang tidak menarik generasi sebelumnya mendapat relevansi baru.

Peneliti sastra dan sejarah sastra, menurut Jauss, bertugas untuk

menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman (Teeuw, 1984: 162). Keindahan sebuah karya bukanlah sesuatu yang mutlak, abadi, dan tetap. Keindahan adalah pengertian yang nisbi tergantung pada situasi sosial-budaya pembaca (Teeuw, 1984: 162). Dalam visi Jauss setiap peneliti sastra mau takmau bersifat historis (Teeuw, 1984: 162). Resepsi sebuah karya dengan pemahaman dan penilaian pembaca tidak dapat diteliti lepas dari rangka sejarahnya seperti terwujud dalam horison harapan pembaca masing-masing. Pembaca mau takmau ditempatkan dalam kerangka sejarah tertentu.

2.5 Tujuh Tesis Jauss

karya sastra yang tidak cuma menampakkan wajah yang sama kepada tiap pembaca. Sebuah karya sastra jauh lebih menyerupai orkestrasi yang selalu membunyikan suara-suara baru kepada para pembacanya. Adanya perbedaan tanggapan para pembaca itu disebabkan oleh apa yang disebut horison harapan atau cakrawala harapan (horizon of expectation). Setiap pembaca mempunyai konsep-konsep tertentu atas karya sastra yang disebabkan oleh pengalaman, pendidikan, bacaan-bacaan, kecakapan dan kemampuan pemahaman atas norma-norma sastra dan pemahaman kehidupan (Segers dalam Pradopo, 1995: 9). Adanya konsep tentang sastra yang berbeda ini menyebabkan perbedaan pemahaman dan penilaian atas karya sastra antara seorang dan yang lain atau antara periode dengan periode yang lain.

Penyusunan sejarah sastra berdasarkan teori estetika resepsi dititikberatkan pada tanggapan pembaca sebagai penyambut karya sastra pada saat itu. Sejarah sastra takdapat dimengerti tanpa partisipasi aktif pembaca (Jauss dalam Pradopo, 1995: 8). Seorang ahli sejarah sastra harus terlebih dahulu menjadi seorang pembaca bagi dirinya sendiri sebelum ia dapat memahami sebuah karya sastra. Dengan kata lain, ia dapat menimbang penilaiannya sendiri dengan penerangan posisinya sekarang dalam kemajuan sejarah para pembaca (Jauss dalam Pradopo, 1995: 8).

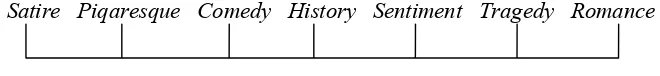

Sejarah sastra secara metodologis diberi dasar untuk ditulis kembali yang dijelaskan dalam tujuh tesis Jauss.

festum, tetapi pada pengalaman kesastraan sebelumnya oleh para pembacanya (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 120).

Karya sastra dari waktu ke waktu mendapatkan tanggapan pembaca. Selalu mendapat penilaian kembali. Sebuah karya sastra nilainya tidak tetap sepanjang sejarahnya. Memang identitas struktur substansinya akan tetap sama dari waktu ke waktu. Namun, struktur ini dinamis berubah melalui proses sejarah pikiran-pikiran pembacanya, para kritikus, dan para sastrawan (Wellek dalam Pradopo, 1995: 8).

Karya sastra bukanlah objek yang berdiri sendiri menawarkan pandangan yang sama kepada setiap pembaca dalam setiap periode. Karya sastra bukanlah sebuah monumen yang secara monologis menyatakan esensi (makna) sepanjang masa. Karya sastra lebih mirip sebagai orkestrasi yang selalu memberi resonansi baru di antara para pembacanya dan membebaskan teks dari materi kata-kata dan membawa pada eksistensi kontemporer. Koherensi karya sastra sebagai sebuah peristiwa terutama dijembatani dalam horison harapan dan pengalaman

kesusastraan. Mungkin tidaknya memahami dan menggambarkan sejarah sastra dalam kesejarahan yang unik bergantung pada dapat tidaknya horison harapan dinyatakan.

Tesis 2. Analisis pengalaman kesastraan pembaca menyisihkan perangkap-perangkap psikologi yang mengancam jika analisis itu mendeskripsikan penerimaan (resepsi) dan pengaruh karya sastra dalam sistem harapan yang dapat dinyatakan yang muncul untuk masing-masing dalam momen historis kemunculannya dari pemahaman genre

sebelumnya, dari bentuk dan tema karya-karya sastra yang telah diakrabinya, dan dari perbedaaan antara poetica dan bahasa praktis (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 120).

tidak dapat memberikan pemahaman karya sastra dibanding sosiologi sastra dengan pemahaman yang sederhana. Karya sastra, bahkan karya sastra yang kelihatannya paling baru sekalipun, tidaklah benar-benar baru dalam kekosongan informasi, tetapi memengaruhi pembacanya dengan pemberitahuan, tanda-tanda yang mudah dan sulit, ciri-ciri yang akrab, atau sindiran yang tidak langsung. Semua itu dapat membangkitkan memori tentang apa yang telah dibaca. Membawa pembaca ke dalam tingkah laku emosional yang khusus. Dengan permulaan menimbulkan harapan-harapan tertentu. Kemudian keutuhan karya di balik, diorientasikan kembali, atau bahkan secara ironis disempurnakan dengan aturan-aturan genre tertentu atau berdasarkan tipe teksnya.

Proses psikis dalam resepsi teks tidak hanya melalui seperangkat pengalaman subjektif yang arbitrer, tetapi berupa arahan-arahan khusus dalam proses persepsi terarah yang dapat dipahami secara teoretis. Teks baru dapat menimbulkan horison harapan atau aturan-aturan yang akrab dari teks-teks yang telah dibaca sebelumnya, sehingga pembaca dapat memvariasikan, membetulkan, mengganti, bahkan mereproduksi teks berdasar penerimaannya.

Tesis 3. Dengan merekonstruksi horison harapan dapat

menentukan ciri-ciri artistik suatu karya sastra dengan macam dan tingkat pengaruhnya pada pembaca. Jika seseorang mengkarakterisasikan

pebedaan antara horison harapan dengan pemunculan karya baru sebagai jarak estetik, maka resepsinya dapat menghasilkan perubahan horison-horison harapan melalui negasi terhadap pengalaman-pengalaman yang telah dikenalnya atau mengangkat pengalaman-pengalaman barunya pada tingkat kesadaran. Dengan demikian, jarak estetik dapat diobjektivasikan secara historis sepanjang spektrum reaksi-reaksi audiens dan penentuan kritik (keberhasilan yang spontan, penolakan (shock), penyetujuan dibeberapa bagian, pengalam bertahap atau tertunda) (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 121).

mengalahkan, mengecewakan, atau menolak harapan-harapan pembaca. Pembaca memiliki kriteria penentuan nilai estetik. Jarak horison harapan dengan karya sastra, antara keakraban pengalaman-pengalaman estetika sebelumnya dengan perubahan horison yang diharapkan pada tanggapan terhadap karya baru, menentukan ciri-ciri artistik karya sastra sesuai sudut pandang estetika resepsi. Semakin kecil jarak ini yang berarti tidak ada tuntutan-tuntutan pada kesadaran menerima untuk membuat perubahan pada horison pengalaman yang tidak diketahui, semakin dekat karya sastra diukur dengan jarak estetik ini. Hal ini bisa berupa kesan menyenangkan atau tidak menyenangkan dari pembaca. Dengan demikian, horison harapan yang telah diketahui ini menjadi bagian dari pengalaman estetik pembaca sesudahnya. Misalnya, karya-karya klasik yang disebut karya agung (kanon) dan makna abadi yang tidak dapat dipertanyakan kembali, dalam pandangan estetika resepsi, adalah keadaan bahaya yang mirip dengan karya seni sebagai hiburan yang mengasyikan belaka. Usaha khusus diperlukan untuk membaca karya-karya kanon dengan tidak melihat pengalaman yang sudah menjadi biasa sehingga ciri-ciri artistik karya itu dapat diperoleh kembali.

Sejarah sastra merupakan sebuah proses resepsi dan produksi estetik yang terjadi dalam pelaksanaan teks-teks sastra yang dilakukan terus-menerus oleh pembaca, kritikus, dan penulis (Jauss dalam Pradopo,1995: 9). Menurut Jauss, sejarah sastra yang didasarkan pada data-data yang selalu bertambah yang tampak pada sejarah sastra konvensional hanyalah merupakan masa lalu yang

sekali melainkan pseudosejarah.

Tesis 4. Rekonstrusi horison harapan dalam hal ini karya sastra dicipta dan diterima pada masa lampau, menyebabkan seseorang bertanya kembali tentang teks itu dan mencoba menemukan bagaimana saat ini (kontemporer) memandang dan memahami karya itu. Pendekatan ini membenarkan norma-norna klasik yang tidak dikenal atau pemahaman seni (karya) modern dan mengabaikan jalan lain pada "semangat zaman" yang umum. Hal ini menumbulkan pandangan hermeunetik yang berbeda dengan yang dahulu atau sekarang; hal ini menumbulkan kesadaran sejarah pada resepsi penerimaannya yang menjembatani kedua pandangan itu dan membuat diktum metafisik fisiologis yang telah mapan yang menganggap karya sastra sebagai karya abadi dan memiliki makna objektif ditentukan sekali untuk seterusnya (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 122). Adanya konsep tentang sastra yang berbeda ini menyebabkan perbedaan pemahaman dan penilaian atas karya sastra antara seorang dengan yang lain atau antara periode dengan periode yang lain (Pradopo, 1995: 9). Dalam penulisan sejarah berdasarkan teori estetika resepsi, diteliti tanggapan-tanggapan pembaca, konsep-konsep tentang sastra, dan norma-norma sastra yang semuanya itu menentukan penilaian terhadap sebuah karya sastra. Pembaca yang dimaksudkan dalam hubungan ini ialah para pembaca ahli.

Metode resepsi tidak dapat mengesampingkan pemahaman karya sastra pada masa lampau. Karya sastra dipertimbangkan berdasarkan latar belakang karya itu dan dipahami sebagaimana diharapkan oleh pengarangnya. Hal ini harus dipahami oleh pembaca guna memahami karya sastra baik secara eksplisit

maupun implisit.

Tesis 5. Teori resepsi sastra tidak hanya memandang makna dan bentuk karya sastra dalam penjelasan historis pemahamannya. Teori ini juga menuntut kerja individual sebagai bagian dari jajaran kerja lainnya, untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks

dapat menyelesaikan masalah moral dan formal yang ditinggalkan oleh karya sebelumnya dan dapat menghadirkan problem baru bagi pemahaman berikutnya (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 122).

Dalam penulisan sejarah sastra berdasarkan teori estetika resepsi diteliti tanggapan-tanggapan pembaca, konsep-konsep tentang sastra, dan norma-norma sastra. Hal tersebut menentukan penilaian terhadap sebuah karya sastra. Pembaca yang dimaksudkan dalam hubungan ini ialah para pembaca ahli yang dapat dianggap wakil dari tiap-tiap periode. Pembaca ahli ini dapat dikategorikan sebagian para ahli sejarah sastra, ahli estetika, dan para kritikus sastra (Vodica dalam Pradopo, 1995: 10)

Tesis 6. Hasil-hasil yang dicapai dalam linguistik melalui perbedaan dan interelasi metodologis analisis sinkronis dan diakronis, yaitu pembenahan atau penyempurnaan observasi diakronis yang sampai sekarang menjai metode yang biasa dalam studi sejarah sastra. Karena hal itu membuka perubahan perilaku estetik. Perspektif sejarah sastra selalu menemukan hubungan fungsional antara pemahaman karya-karya daru dengan makna karya-karya terdahulu. Perspektif ini juga

mempertimbangkan pandangan sinkronis guna menyusun dalam

kelompok-kelompok yang sama, berlawanan dan teratur sehingga didapat sistem hubungan umum dalam karya sastra pada waktu tertentu (Jauss dalam Jabrohim, 2003: 122-123).

pengetahuan historis, dapat dijembatani jika sejarah sastra tidak hanya

mendeskripsikan karya sastra sebagai refleksi proses sejarah umum, tetapi juga dalam evolusi kesastraannya yang menemukan fungsi formatif sosialnya yang benar-benar menjadi milik karya sastra itu.

Tesis 7. Tugas karya sastra hanyalah melengkapi produksi kesusastraan agar tidak hanya merepresentasikan sinkronisitas dan diakronisitas rangkaian sistem sastra, tetapi juga melihat "sejarah khusus" yang memiliki hubungan unik dengan tidak mengakhiri fakta sejarah dengan suatu tipe, idelisasi, satir, atau utopia dari keberadaan khusus yang ditemukan di dalam jelmaan karya sastra. Kemungkinan aslinya hanya jika pengalaman berkaitan kesusasteraan dari pembaca masuk pada horison harapannya, kemampuan pemahamannya terhadap dunia, dan dengan demikian juga mempunyai dan mempengaruhi perilaku sosialnya (Jauss, 1982: 39).

Koneksi fungsional antara masyarakat dan sastra untuk kebanyakan bagian dipertunjukkan di dalam sosiologi sastra tradisional dalam batasan-batasan yang sempit. Sosiologi sastra tradisional menjadi suatu metode yang hanya dengan dangkal menggantikan prinsip klasik imitatio naturae dengan penentuan karya sastra menjadi penyajian suatu anggapan kenyataan. Paling hanya mengangkat suatu konsep gaya yang dikondisikan oleh periode tertentu kepada status dari keunggulan persamaan kategori berkaitan dengan kesusastraan. Namun,

strukturalisme yang berkaitan dengan kesusastraan modern pendekatannya sering dengan pertimbangan yang ragu-ragu. Ilmu struktural antropologi Claude Levi-Strauss yang masih tinggal bertahan pada dasar yang merupakan pandangan estetika klasik dengan skema repleksi dan penyajian contoh saja (Jauss, 1982: 39).

kritikus sastra menginginkan untuk mengatasi kekurangan pada arti historisnya, resepsi sastra mencoba menjawab pertanyaan besar tentang mengapa dan untuk apa seseorang tetap mempelajari sejarah sastra.

Maka, dalam usaha penyusunan sejarah kesusastraan Indonesia haruslah dikemukakan terlebih dahulu konsep sastra dalam suatu periode tertentu. Dengan melihat kecenderungan pola umum, dengan tanpa meminggirkan detil kecil, kita dapat mengetahui konsepsi sastra suatu periode dengan melihat tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Misalnya, cerpen "Langit Makin Mendung" (LMM) karya Kipandjikusmin sejak diterbitkan Agustus 1968 menuai banyak tanggapan. Sebagian pembaca marah dan merasa telah dilecehkan agamanya, sebagian lain menilai cerpen tersebut tidak menghina atau melecehkan agama tertentu cerpen tersebut hanyalah gambaran zamannya. Demikianlah tanggapan pembaca sesuai dengan konsep horison harapan: tanggapan pembaca akan berdeda-beda. Dengan demikian pula kita dapat mengetahui semangat zaman yang muncul di permukaan.

2.6 Pembaca Teks

membahas hubungan antara pembaca dan teks disebut dengan nama gabungan estetika resepsi atau resepsi sastra.

Dalam sastra, kita selalu berhadapan dengan teks-teks yang tidak disusun atau digunakan secara khusus untuk tujuan komunikasi praktis atau sesaat. Dalam hal ini sastra berbeda dengan teks lugas seperti buku teks, karangan surat kabar, atau laporan pengadilan. Fungsi sastra terutama bukan sebagai komunikasi praktis.

Ada tradisi yang bertahan lama yang menilai karya sastra berdasarkan kemampuannya mengajari atau menyenangkan khalayak. Dengan kata lain, berdasarkan kadar kemanfaatan dan kesenangan yang diberikan. Jika manfaat yang ditekankan, hal itu mendekati pendirian sastra yang praktis komunikatif. Jika kesenangan yang dianggap lebih penting, sastra lebih dianggap sebagai permainan (Luxemburg, 1995: 16). Horatius (65 SM s.d. 8 M) merupakan wakil yang paling dikenal dalam diskusi tentang manfaat atau kesenangan. Ia menekankan manfaat, tetapi baginya karya terbaik adalah karya yang berhasil menggabungkan keduanya dulce et utile.

Dalam perkembangan tradisi kritik sastra yang berlanjut sampai ke masa kini tekanan berganti-ganti diberikan kepada segi manfaat dan segi kesenangan. Jika karya sastra dicipta untuk memenuhi segi kesenangan teks, sastra dianggap perlu menggunakan bahasa kiasan, khayalan, dan bentuk puisi. "Kesenangan teks" dengan arti kesenangan estetis dalam membangun teks, menyebabkan

Takdapat disangkal bahwa dalam dasawarsa terakhir titik berat beralih pada pendirian ini. Menurut pendirian mutakhir, makna teks menjadi tidak pasti. Pembaca memiliki kebebasan yang relatif besar untuk menghasilkan makna teks. Akan tetapi, tentu saja tidak serta merta hanya pembaca sebagai pencipta makna. Teks dibangun dari unsur dan struktur bahasa (yang konvensiaonal) yang tidak dapat diberi makna tanpa batas dan tanpa kendala (Luxemburg, 1995: 18).

Pembaca sastra umumnya terikat pada pengetahuan yang mentradisi terhadap karya sastra. Kalau pengetahuannya tentang sastra diikat oleh karya-karya Balai Pustaka, pengetahuan ini tidak akan memungkinkannya untuk memberikan reaksi positif terhadap karya-karya yang ditulis oleh Iwan Simatupang atau pun oleh Putu Wijaya, meskipun ia dapat dengan mudah memahami karya-karya Mochtar Lubis atau Ramadhan K.H. (Junus, 1983: 90). Pembaca tidak dapat terlepas dari latar belakang sosialnya. Demikian asumsi Umar Junus tentang segi pembaca dalam resepsi sastra dengan segala

kemungkinannya. Selain A.Teeuw dengan Sastera dan Ilmu Sastera (1984), Umar Junus dengan bukunya Resepsi Sastra (1985) adalah pelopor yang

BAB III

AWAL MULA HEBOH SASTRA 1968

3.1 Latar Belakang

Resepsi sastra meneliti teks dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberikan reaksi atau tanggapan terhadap teks. Pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Konsep horison harapan yang menjadi dasar teori Jauss ditentukan oleh tiga kriteria. Pertama, norma-norma umum yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca pembaca. Kedua, pengetahuan dan pengalaman pembaca atas semua teks yang telah dibaca sebelumnya. Ketiga, pertentangan antara fiksi dan kenyataan, misalnya kemampuan pembaca memahami teks baru baik dalam horison sempit dari harapan-harapan sastra maupun dalam horison luas dari pengetahuan tentang kehidupan (Segers dalam Jabrohim, 2003: 109).

Pasang-surut pergerakan nasional dapat dilihat dari karya-karya sastra yang timbul. Artinya, corak sastra itu terpengaruh dan terbentuk pula oleh

pergerakan nasional (Sumardjo, 1979: 70). Karya-karya sastra setelah tahun 1960-an mulai ramai lagi deng1960-an tema-tema kekuasa1960-an d1960-an politik, lebih-lebih deng1960-an timbulnya sastrawan-sastrawan Lekra (Sumardjo, 1979: 76). Tidak sedikit karya-karya sastrawan Lekra yang kurang "murni" sastra. Bau propaganda politik terlalu dominan karena sebelum menulis karya sastra mereka terlebih dahulu telah merencanakan menulis propaganda. Karya sastra mereka bersifat politis sehingga karya sastra dijadikan alat politik belaka.

Karya-karya sastra yang demikian juga muncul lagi setelah Lekra dan komunismenya lenyap dari Indonesia yaitu pada masa pergolakan politik tahun 1966. Karya-karya protes dan penggugah semangat dengan dilandasi antipati pada kekuasaan politik tertentu bermunculan (Sumardjo, 1979: 70). Demikian Jakob Soemarjo menulis berdasar pemaknaannya terhadap karya-karya sastra yang ia baca setelah zaman Lekra tahun 1966.

3.1.1 Sastra Majalah

Kesusastraan Indonesia pada perjalanannya banyak mengalami perkembangan melalui media massa khususnya majalah-majalah kebudayaan (Sumardjo, 1992: ). Hal ini dimulai pada zaman pergerakan nasional seperti majalah Poedjangga Baroe dan Pandji Poestaka pada dasawarsa 1930-an. Seiring dengan pemanfaatan sastra sebagai alat bonceng ideologi pada zaman Jepang dan zaman revolusi pada dasawarsa 1940-an, jumlah majalah yang memuat karya-karya sastra semakin banyak. Sampai tahun 1952, jumlah majalah kebudayaan yang memuat karya-karya sastra terbit cukup banyak antara lain Mimbar

Indonesia dengan lampiran kebudayan Zenith (1947-1966), Siasat dengan ruang kebudayaan Gelanggang (1947-1959), harian Indonesia (1948-1965).

Majalah-majalah tersebut merupakan media bagi para sastrawan pada saat itu untuk menyebarluaskan karya dan hasil pemikirannya tentang sastra. Sejalan dengan melimpahnya minat masyarakat mengirimkan karya-karyanya, dengan sendirinya ruang sastra yang tersedia pada media tersebut menjadi

semakin sempit sehingga kurang berpihak pada para penulis dan sastrawan pemula.

pendek. Dengan terbitnya majalah Kisah, segera tampak betapa banyakya penulis-penulis baru dan sastrawan-sastrawan pemula bermunculan pada saat itu. Hal ini menunjukan bagaimana para sastrawan atau mereka yang berhasrat menjadi sastrawan pada saat itu sangat membutuhkan media untuk menerbitkan karya-karyanya.

Selama satu tahun penerbitan majalah Kisah, telah muncul sekitar 75 nama sastrawan baik yang telah lama menulis sebelum tahun itu maupun yang baru mulai. Di antara nama-nama penulis lama yang menulis di majalah tersebut adalah Mochtar Lubis, Idrus, Pramoedya Ananta Toer, Buyung Saleh, Sitor Situmorang. Namun, nama-nama penulis baru yang muncul jauh lebih banyak di antaranya Nugroho Notosusanto, Yusach Ananda, A.A. Navis, Trisnoyuwono, Sukanto S.A., S.M. Ardan, Subagio Sastrowardoyo, Ajip Rosidi, Riyono Praktikto, Husein Umar, dkk.

Horison dengan moto Horison Majalah Sastra. Tepatnya Horison mulai terbit pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya surat izin terbit tertanggal 28 Juni 1966.

Malang, majalah Sastra berumur pendek karena dibredel pemerintah pada tahun 1968 dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap agama atas

dimuatnya cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipandjikusmin –nama samaran yang tidak diketahui siapa sosok sebenarnya- pada edisi Agustus 1968. H.B. Jassin sebagai pemimpin redaksi diseret ke pengadilan dan dihukum dengan percobaan selama dua tahun. Walau demikian, pembelaan atau pelurusan atas pembredelan majalah Sastra masih dapat dilacak pada majalah Sastra edisi penghabisan yang disambung oleh majalah Horison.

Dengan demikian, majalah Horison menjadi satu di antara (untuk tidak menyebut satu-satunya) majalah sastra yang besar dan bergairah di zamannya. Jakob Sumardjo menyebut pertengahan dasawarsa 1960-an adalah masa

kembalinya zaman keemasan sastra majalah, setelah berjaya pada periode 1930-an s.d. awal 1950-an dan mengalami kemunduran pada periode 1955-an s.d. 1965 dan mulai bergairah kembali pada akhir dasawarsa 1960-an.

Takterhitung banyaknya penulis baru yang muncul pada majalah Horison, mulai dari Danarto sampai Wing Kardjo atau esais terkemuka mulai dari

Goenawan Mohamad sampai Ignas Kleden atau sastrawan semacam Sutardji sampai Sapardi dan masih banyak lagi. Tidak hanya memuat esai, cerita pendek, dan puisi, Horison mulai menerjemahkan karya sastra dunia, biografi penulis mancanegara dan menyerap pemikiran filsuf dunia (Jakob Sumardjo, 1992: 147).

terutama hanya dalam majalah-majalah saja. Karena sifat majalah, karangan yang mendapat tempat utama berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang. Sesuai dengan kebutuhan majalah dengan segala keterbatasannya, pengarang-pengarang Indonesia lantas hanya menulis sajak atau cerpen karena keterbatasan ruang. Keadaan itulah yang menyebabkan lahirnya istilah "sastra majalah" yang pertamakali dilansir oleh Nugroho Notosusanto.

3.1.2 Majalah Sastra

Atas usaha H.B. Jassin dan beberapa orang penyelenggara majalah Kisah, pada bulan Mei 1961 diterbitkan majalah Sastra dengan H.B. Jassin sebagai ketua redaksi dan D.S. Moeljanto sebagai redaktur penyelenggara. Ada pun pada nomor-nomor pertama turut pula M. Balfas sebagai anggota redaksi. Semuanya adalah orang-orang lama majalah Kisah. Karena itu, tidaklah mengherankan jika kebijaksanaan redaksi majalah Sastra merupakan kelanjutan dari majalah Kisah.

orang sering mengumumkan kritik-kritiknya dalam majalah Sastra.

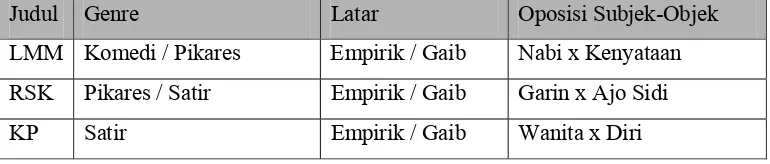

Gambar 3.1 Arikel "Manifes Tidak Mati" di majalah Sastra No.1 Tahun IV, 1964 diblok-tutup/ disensor (lihat gambar bagian yang dhitamkan) karena Presiden

Para pengarang cerpen pemula mendapat keleluasaan untuk tampil dan berkembang dalam majalah Sastra. Untuk menyebut beberapa nama pengarang muda pada saat itu antara lain B. Soelarto, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Satyagraha Hoerip, Ras Siregar, Sori Siregar, Gerson Pyok. Sedangkan para penyair antara lain Isma Sawitri, Goenawan Mohamad, Poppy Hutagalung, Budiman S. Hartojo, Arifin C. Noer, Sapardi Djoko Damono. (Rosidi, 1968: 166-167).

Pada masa pemaksaan "politik sebagai panglima" atau "seni untuk rakyat" oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) terhadap kesusastraan Indonesia, majalah Sastra menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang yang

mempertahankan "otonomi seni dalam kehidupan" atau "seni untuk seni". Majalah Sastra pula yang pertama kali memuat "Manifes Kebudayaan" pada 17 Agustus 1963 yang dengan berani menyatakan sikap yang bersebrangan dengan Lekra yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Manifes Kebudayaan segera mendapat sambutan dari seluruh pelosok tanah air (Ajip, 1968: 167). Para budayawan, seniman, dan para pengarang dari berbagai daerah yang hidup dalam suasana teror Lekra melihat manifes

kebudayaan sebagai juru selamat. Mereka berlomba-lomba menyatakan dukungan terhadap manifes kebudayaan yang dipublikasikan melalui majalah Sastra.

segera dijadikan sasaran utama Lekra. Ketika itu pers (surat kabar dan majalah-majalah juga radio) hampir seluruhnya dikuasai oleh orang-orang PKI. Maka, pers digunakan secara beramai-ramai untuk menghantam manifes kebudayaan yang secara populer mereka singkat menjadi "manikebu." (Ajip, 1968: 198) yang berpretensi mengejek (mani kebo).

Segera "manikebu" menjadi istilah yang populer untuk menuduh

seseorang kontra revolusi, anti-Manipol, anti-Nasakom dan sebagainya. Majalah Sastra dituntut supaya dilarang terbit, demikian juga majalah-majalah lain yang dianggap menjadi penyambung lidah "Manifes Kebudayaan". Meski larangan itu tidak sampai dikeluarkan pemerintah, namun majalah-majalah itu berhenti dengan sendirinya karena tekanan Lekra yang terlalu kuat. Para pengarang penanda tangan Manifes Kebudayaan terpaksa sering memakai nama samaran (Ajip, 1968: 169). Walau demikian, tidak semua majalah atau surat kabar bersedia memuatnya karena takut memikul risiko ketahuan oleh Lekra.

tengah-tengah masa demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada awal tahun 1966.

3.2 Kehidupan Sastra Periode 1961-1971

Masalah angkatan dan penulisan sejarah sastra Indonesia merupakan dua persoalan dalam satu wajah yaitu persoalan sejarah sastra. Masalah angkatan tidak lepas kaitannya dengan penulisan sejarah sastra Indonesia atau penulisan sejarah sastra Indonesia tidak dapat mengesampingkan pemecahan masalah angkatan dalam sastra Indonesia. Sejarah sastra merupakan salah satu cabang studi sastra. Rene Wellek membagi studi sastra menjadi tiga bagian yaitu: teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra (Pradopo, 1995: 1).

Kesusastraan suatu bangsa dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan begitu pula halnya kesusastraan Indonesia. Dengan demikian, sejarah sastra taklain dari rangkaian atau jajaran periode-periode sastra.

Pengertian periode di sini ialah seperti yang dikemukakan oleh Rene Wellek yaitu sebuah bagian waktu yang dikuasai oleh sesuatu sistem norma-norma sastra, standar-standar, dan konvensi-konvensi sastra yang kemunculannya,

penyebarannya, keberagaman, integrasi dan kelenyapannya dapat dirunut (Wellek dalam Pradopo, 1995: 2). Periode-periode sastra ini erat hubungannya dengan angkatan-angkatan sastra yang menempati periode-periode tersebut. Itulah sebabnya masalah angkatan tidak dapat dihindarkan dalam penulisan sejarah sastra Indonesia.

dalam kurun masa yang sama atau periode tertentu maka sangat dimungkinkan terjadi saling pengaruh satu sama lain sehingga mempunyai ide, gagasan, pikiran, atau semangat yang sama atau setidak-tidaknya memiliki kemiripan. Walau demikian, rangkaian periode sastra jangan dibayangkan seperti balok-balok batu yang dijajarkan secara berurutan, melainkan hendaklah dilihat bahwa periode sastra saling bertumpang tindih (Wellek dalam Pradopo, 1995: 3). Sebelum sebuah angkatan lenyap, sudah timbul benih angkatan baru sehingga terdapat banyak pemikiran mengenai pembagian periodisasi sastra Indonesia di antaranya dari H.B. Jassin (1953), Boejang Saleh (1956), Nugroho Notosusanto (1963), Bakri Siregar (1964) dan Ajip Rosidi (1969).

Guna mengetahui kehidupan sastra khususnya periode 1961 s.d. 1971 sebagai latar belakang kehidupan sastra sebelum munculnya cerpen "Langit Makin Mendung" pada tahun 1968 penulis memilih periodisasi Ajip Rosidi sebagai berikut

I. masa kelahiran dan masa penjadian (kl. 1900-1945) 1. periode awal hingga 1933

2. periode 1933-1942 3. periode 1942-1945

II masa perkembangan (1945 hingga sekarang) 1. periode 1945-1953

2. periode 1953-1961

3. periode 1961 - sampai sekarang (Ajip, 1968: 11-12)

itu ditulis). Walau demikian, penelitian ini memberi ancang-ancang sampai tahun 1971 dengan mengambil asumsi dasar periodisasi per dasawarsa (sepuluh

tahunan).

3.2.1 Sastra dan Kekuasaan

Sastra dan politik sangat erat kaitannya. Sejak awal tumbuh, sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius terhadap politik

(Ajip,1968: 162). Para pengarang zaman sebelum perang banyak yang aktif dalam pergerakan kebangsaan pada masa itu. Bahkan, di antaranya lebih dikenal sebagai politikus daripada pengarang seperti Mohamad Yamin atau Roestam Efendi. Demikian pula pengarang-pengarang Pujangga Baru, mereka adalah orang-orang yang aktif dalam pergerakan nasional. Para pengarang pada awal revolusi bukanlah orang-orang yang bersikap apolitis. Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Achdiat K. Mihardja, Mochtar Lubis, dkk. adalah orang-orang yang mempunyai pandangan dan kesadaran politik.

Perbedaan pandangan mengenai seni dan sastra yang berpangkal pada pendirian politik sejak lama terlihat dalam kesusastraan Indonesia. Pada awal tahun 50-an terjadi polemik antara pihak yang membela hak hidup Angkatan ’45 dengan pihak yang menyatakan "Angkatan ’45 sudah mampus" yang berpangkal pada sikap politik.

polemik di masyarakat. A.S. Dharta sebagai pentolan kaum realisme sosialis yang paling keras teriakannya dengan memakai nama samaran Yogaswara atau Klara Akustia getol memunculkan polemik. Di pihak lain berdiri H.B. Jassin dan kawan-kawannya sebagai kaum yang berpaham humanisme universal. Polemik semacam ini terjadi pula di Medan, antara Bakri Siregar yang menganut paham realisme sosialis di satu pihak dengan Aoh K. Hadimaja (yang ketika itu berada di Medan) pada pihak lain.

Pokok soal yang takhabis-habisnya dijadikan bahan polemik ialah paham "seni untuk seni" atau "seni untuk rakyat". Orang-orang yang menganut realisme sosialis berpaham "seni untuk rakyat" sambil mengutuk orang-orang yang

berpaham "seni untuk seni" sebagai penganut humanisme universal yang dicapnya sebagai filsafat kaum borjuis-kapitalis yang bobrok (Ajip, 1968: 163).

Pada awalnya kedua belah pihak menulis dengan kepala dingin dan pandangan yang luas serta dengan hati yang terbuka (Ajip, 1968: 163). Dialektika antara kedua belah pihak banyak menghasilkan pemikiran yang cemerlang, di antaranya bahasan mengenai sastra bertendens. Namun, seiring dengan

menguatnya pergerakan politik PKI, pihak realisme sosialis (Lekra) lebih sering terjadi penindasan ide daripada dialog terbuka. Lekra memulai polemik menjadi tidak sehat dengan mengolok-olok, mengejek, bahkan menginjak-injak pihak yang berseberangan.

3.2.1 Teror Lekra

(Lekra). A.S. Dharta menjabat sekretaris jenderal (sekjen) yang pertama. Pada mulanya Lekra belum merupakan organ kebudayaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di antara yang hadir pada pembentukan Lekra terdapat orang-orang yang kemudian menjadi musuh yang secara takampun dihantamnya, antara lain H.B. Jassin dan Achdiat K. Mihardja. Baru kemudian setelah PKI kian kuat

kedudukannya, Lekra secara resmi menjadi organ kebudayaan PKI. Mukadimah Lekra dengan tegas menganut paham realisme sosialis "seni untuk rakyat" yang menjadi dasar pendirian dan dasar sikap para anggotanya.

Sementara itu, PKI dalam percaturan politik Indonesia semakin kuat. Tahun 1959 Presiden Soekarno mendekritkan Undang-Undang Dasar '45 berlaku lagi dan mengajukan Manifes Politik (Manipol) sebagai dasar dan haluan negara. Manipol memberikan ruang gerak kepada PKI untuk sedikit demi sedikit

menempati posisi-posisi penting guna merebut kekuasaan. PKI mendapatkan angin segar ketika ajaran Nasakom (nasionlis-agama-komunis) dijadikan perbandingan kekuatan dalam lembaga-lembaga resmi dan takresmi. Pada satu pihak PKI memberikan tiupan angin kepada Soekarno untuk menjadi tiran (diktator) sedangkan pada pihak lain PKI mengobarkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan yang kemudian terjadi pada tanggal 30 September malam menjelang 1 Oktober 1965.

fisik, juga dalam bidang kebudayaan dilakukannya pengerahan kekuatan secara demonstratif dan massal untuk memiriskan lawan-lawannya. Dalam bidang kebudayaan pengerahan tenaga itu dilakukan oleh Lekra yang secara simultan berkerja sama dengan serikat buruh, organisasi pemuda, mahasiswa, sarjana, petani, dan potensi lainnya.

Di lapangan kebudayaan, Lekra meneror orang-orang dan golongan yang dianggap tidak sepaham atau tidak bisa diajak sepaham dengan mereka. Dalam lapangan sastra satu demi satu pengarang yang berbeda paham dengan mereka dihantam dan dimusnahkan (Rosidi, 1968: 164). Sutan Takdir Alisyahbana (PSI) dan Hamka (Masjumi) menjadi sasaranya. Sutan Takdir yang secara kebetulan sedang berada di Malaysia segera dicap sebagai seorang kontrarevolusi karena Indonesia ketika itu sedang melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Mental Hamka dihantam secara politis. Bukunya, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, difitnah sebagai jiplakan roman Magdalena karya Madjulin Luthfi Al

Manfaluththi untuk menghancurkan nama baik Hamka. Secara massal dan beramai-ramai, Hamka dijatuhkan. Buku-bukunya dituntut supaya dilarang dipergunakan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Cara yang sama kemudian mereka gunakan untuk menghantam para pengarang penandatangan "Manifes Kebudayaan."

tidak peduli apa pun yang dilakukannya.

Gambar 3.2 Karikatur olok-olok terhadap Manifes Kebudayaan yang digambarkan sebagai orang yang selalu memakai kacamata yang dituntun oleh kepentingan Amerika yang digambarkan sebagai Mr. Jones yang menyeramkan dan berbahaya, dimuat Bintang Timur, 12 Mei 1964 (Sumber: Moeljanto, Prahara Budaya, 1999)