POLA PERUBAHAN

POLITIK LOKAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima

PENERBIT ALAF RIAU

DR. Khairul Anwar

Zulkarnaini, M.Si

Editor:

POLA PERUBAHAN

POLITIK LOKAL

STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI RIAU

1999-2007

POLA PERUBAHAN

POLITIK LOKAL

PENULIS DR. Khairul Anwar

EDITOR Zulkarnaini, M.Si

SAMPUL Syamsul Anwar PERWAJAHAN

Arnain ’99 CETAKAN I

Juni 2012 PENERBIT:

Alaf Riau Publishing Jl. Pattimura No. 9 Gobah-Pekanbaru Telp. (0761) 7724831 Fax. (0761) 857397

E-mail: arnain_99@yahoo.com ISBN 978-602-9012-66-8

Prakata Penulis

Peta perpolitikan Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya, sejak tahun 1999 berbeda dengan perpolitikan di masa sebelumnya. Sesudah peristiwa reformasi, di Riau misalnya, perpolitikan lokal di daerah ini banyak mengalami perubahan. Walaupun ada banyak struktur dan praktik politik yang tidak berubah, penulis mengajukan argumen bahwa lebih banyak lagi yang mengalami perubahan.

Sebelum tahun 1999, interaksi aktor lokal di Riau ber- langsung sangat sentralistik dimana akses Pemda dan mas- yarakat di daerah terhadap proses kebijakan misalnya ekonomi minyak, relatif tidak ada. Namun sejak 1999, interaksi para aktor lokal itu semakin dinamik, terdesentralisasi akibat dari penerapan kebijakan otonomi daerah dan ekonomi perke- bunan. Akses para elit lokal semakin tertbuka, aktifitas para aktor meningkat, yang berpolitik melalui kelompok, berkoalisi dengan berbagai aktor non-pemerintah, memiliki beragam kepentingan, memakai bermacam basis dukungan, dan sum- ber daya politik yang beragam, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau.

Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit adalah hasil dari per- gulatan politik masing-masing aktor. Individu maupun kelom- pok yang terlibat dalam proses politik itu berusaha memenuhi

kepentingan sendiri, yang pada dasarnya adalah kepentingan memaksimalkan pengaruh politik, terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ungkapan dari upaya maksima- lisasi pengaruh politik itu dipengaruhi oleh konteks institusional yang melingkupi masing-masing aktor dan kapasitas masing- masing dalam memobilisasi sumber daya politik.

Perpolitikan mengenai isu kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dimulai dari pergulatan politik pergantian Gubernur Riau tahun 1980. Pergulatan ini disebabkan oleh kegagalan para tokoh Riau dalam memperjuangkan pemimpin daerah yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingkat nasional. Kegagalan ini menyebabkan para elit Riau menolak Gubernur terpilih termasuk kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibuat. Penolakan ini semakin meluas karena penerapan kebijakan ini tidak sesuai dengan harapan, misalnya konversi lahan masyarakat tanpa ganti rugi. Disinilah para aktor lokal mulai bergulat, meskipun tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan karena perpolitikan Orde Baru yang otoriter.

Pergulatan ini barulah muncul ke permukaan pasca runtuhnya rezim Orde Baru.

Buku ini memaparkan bagaimana masing-masing aktor atau institusi yang terlibat mempunyai pandangan, kepenti- ngan, sumberdaya, dan jaringan yang berbeda-beda untuk ber- investasi, yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih pola kemitraan sebagai bentuk ideal dalam mengelola Perke- bunan Kelapa Sawit di Riau. Untuk mengetahui jalan cerita dari dinamika perpolitikan lokal tersebut, pembaca dapat menelusurinya dalam pembahasan buku ini.

Atas terbitnya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam proses penerbitannya.

Pekanbaru, Juni 2012 Penulis

Daftar Isi

PRAKATA PENULIS ... v

DAFTAR ISI ... vii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 3

BAB 2 POLITIK LOKAL SEBELUM DAN PASCA REFORMASI 1999 ... 15

BAB 3 KONTEKS GEOGRAFIK, SOSIAL, EKONOMI, KULTURAL, DAN PERPOLITIKAN RIAU .. 33

A. Perkembangan Sosio-Politik Riau ... 34

B. Ekonomi-Politik Perkebunan Kelapa Sawit ... 42

BAB 4 DINAMIKA POLITIK LOKAL MEMPEREBUTKAN SUMBERDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI RIAU 1999-2007 ... 59

A. Masa Orde Baru ... 6 1 B. Masa Pasca Orde Baru ... 106

BAB 5 PENUTUP ... 199

A. Kesimpulan ... 199

B. Implikasi ... 201

DAFTAR PUSTAKA ... 203 BIODATA PENULIS ... 210

PENDAHULUAN Bab

1

Bab 1

PENDAHULUAN

Seperti yang terjadi pada masyarakat politik lain, sejarah perpolitikan elit di Riau umumnya diwarnai persaingan ke- pentingan terutama yang berkaitan akses sumber daya alam (SDA) lokal. Riau memiliki SDA yang melimpah terutama minyak bumi,1 tetapi keuntungan dari hasil kekayaan alam ini lebih banyak dimanfaatkan di tingkat Pusat. Masyarakat tidak memiliki akses, Pemerintah Pusat sangat menentukan proses kebijakan. Kenyataan ini membuat masyarakat Riau mengalami kekecewaan. Kekecewaan itu diperparah oleh persepsi masyarakat bahwa banyak pejabat pemerintahan dan politik lokal sebenarnya adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Pemerintah Pusat atau tokoh lokal yang “berorientasi ke

1 Luas Riau 329 ribu Km2 menghasilkan minyak bumi 317,03 juta barel/tahun menyumbang lebih 60% produksi minyak nasional. Luas hutan 9,46 juta Ha menghasilkan devisa negara melalui Kayu Lapis 794379 M3, Pulp and Paper 365760 M3, Kelapa Sawit seluas 1,9 juta Ha, 95% diekspor sebagai devisa negara.

Pemerintah Pusat menerima devisa sekitar 59,146 triliun, sedangkan yang dikembalikan Riau hanya sekitar 1,013 triliun atau 1,71%.

Pusat”. Akibatnya, sejak 1980-an muncul pemikiran di kala- ngan pemimpin di Daerah mengenai perlunya pemimpin yang mewakili kepentingan lokal dan oleh tokoh lokal. Fenomena yang dikenal sebagai “isu putera daerah”2ini mendominasi debat publik dan dicoba diperjuangkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun, proses pemilihan yang menjadi sorotan publik nasional itu tidak berhasil menem- patkan putera daerah sebagai gubernur.3 Kegagalan itu di tingkat nasional menjadi perdebatan, di tingkat lokal me- nyakitkan. Daerah tidak bisa banyak berbuat, karena posisi politik elit lokal yang independen tidak begitu kuat. Aturan main yang berlaku waktu itu memungkinkan Pusat mendominasi perpolitikan di Daerah.

Dalam perkembangan yang dinamik tersebut munculah isu baru yang berkaitan dengan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Gagasan ini dimunculkan Gubernur yang ter- pilih kembali secara kontroversial4 yang memimpin di masa

2 Penggunaan istilah putra daerah dalam studi ini dimaksudkan setidaknya dalam dua pengertian:pertama, bahagian cita-cita perjuangan Riau menjadi provinsi adalah keinginan menampilkan putra-putra terbaik daerah memimpin pemerintahan, dengan alasan putra daerah dianggap lebih memahami atau merasakan kehendak rakyat di daerah ini.Kedua, walaupun bukan putra yang lahir di Riau, namun memiliki tanggung jawab dan kemauan kuat memperjuangkan kepentingan daerah. Sehingga dapat disebut putra daerah misalnya Sis Tjakraningrat (1958) dan Edy Prayitno (1987) yang didukung sebagai calon Gubernur Riau. Selanjutnya dapat dilihat St. Zaili Asril (edt).Peristiwa 2 September 1985, Tragedi Riau Menegakkan Demokrasi, 2002, hal. 134-135.

3 Kegagalan masyarakat Riau dalam memperjuangkan putra daerahnya untuk memimpin Riau dimulai dari Wan Abdurrahman sebagai calon Gubernur Riau pertama periode (1957-1962) hingga puncaknya gagalnya Ismail Suko sebagai calon Gubernur Riau (1985-1990). Lebih lanjut dapat dilihat St. Zaili Asril (edt) op.cit, hal. 119-181.

4 Pemilihan Gubernur Riau periode 1985-1989 adalah proses suksesi kepemimpinan daerah yang paling kontrovesial di Riau pada masa Orde Baru.

Gubernur yang dilantik Pusat berbeda dengan calon yang dipilih DPRD. Aktor yang bersaing adalah Imam Munandar, Ismail Suko, dan Abdul Rahman Hamid.

Gubernur Riau yang dipilih DPRD adalah Ismail Suko, tetapi yang dilantik

kejayaan Orde Baru (Orba), yaitu 1980-1989. Tokoh ini adalah aktor yang didukung penuh oleh Pusat dan yang mendukung kebijakan Pusat. Gagasan mengenai Kebun Sawit yang dimun- culkannya tidak mungkin ditolak Daerah pada waktu itu, karena dalam perpolitikan Orba yang otoriter dan sentralistik tidak mungkin ada penolakan. Oleh karena itulah, pada masa itu kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit tidak muncul sebagai isu dalam debat politik lokal.

Isu politik tentang kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit muncul ke permukaan setelah 1999. Ini dimungkinkan karena sesudah 1999 berlaku kebijakan baru melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, yang memberikan kebebasan daerah untuk memanfaatkan SDA-nya. Pemberlakuan kedua undang-undang otonomi daerah ini memunculkan kembali pembicaraan mengenai kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit yang semula tidak bisa diungkapkan.

Karena euforia otonomi daerah, kebebasan, dan demokratisasi, kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit berkembang menjadi isu lokal dan bisa dipakai oleh aktor-aktor politik yang bergulat di Riau.

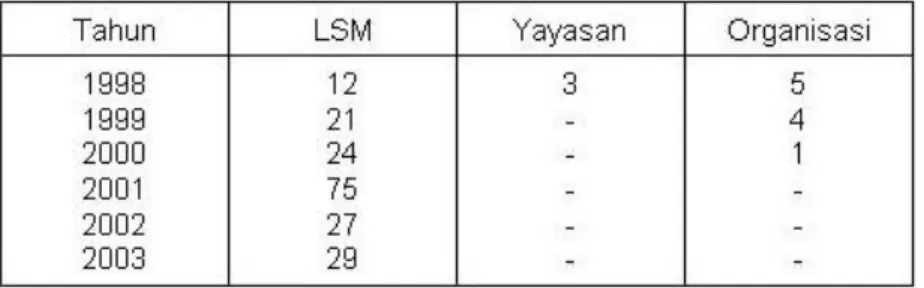

Selanjutnya, para aktor lokal yang bersaing dan ingin ter- pilih di dalam Pemilu 1999 banyak menyebut-nyebut upaya memperoleh bahagian lebih besar dari SDA lokal sebagai prog- ram perjuangan. Sementara sebelum tahun 1999 yang me- lakukan aksi terbatas hanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Birokrasi Daerah, setelah 1999 aktor lokal yang melakukan aksi semakin beragam. Tokoh- tokoh yang semula tidak bisa mengungkapkan pendiriannya berubah menjadi sangat vokal. Hal ini ditandai dengan mun- culnya sejumlah aktor dari kelompok-kelompok Lembaga

oleh Pemerintah Pusat untuk jabatan yang kedua kalinya Imam Munandar.

Selama masa kepemimpinannya (1980-1989) inilah wacana dan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan di Riau dengan semboyan “di bawah minyak di atas minyak”.

Swadaya Masyarakat (LSM)5, gerakan massa, dan kelompok lainnya seperti aktivis Gerakan Riau Merdeka. Aktivitas para aktor yang berbeda-beda itu menghasilkan reaksi yang ber- beda-beda terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor perkebunan. Respon para elit yang berbeda-beda ini bisa diduga sebagai akibat dari posisi mereka yang berbeda-beda.

Tetapi yang jelas, sejak 1999 intensitasnya semakin meningkat dan pengungkapannya dalam debat publik semakin tegas.6 Yang juga jelas adalah bahwa salah satu fokus utama kritik mereka adalah pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang menimbulkan kesenjangan ke- pemilikan lahan.

Sebelum 1999, kepemilikan lahan Perkebunan Kelapa Sawit didominasi PBS/PBN. Tahun 1990-1994 luas lahan PBS sekitar 148.215 Ha (47,5%) dan luas lahan PBN seluas 58.468 Ha (18,7 %). Sesudah 1999, luas lahan dan bentuk pengelolaan perkebunan menjadi lebih beragam. Tahun 1995-1999 luas lahan sekitar 1.1 juta Ha7 dengan laju pertumbuhan rata-rata 39% pertahun menjadi 1,72 juta Ha tahun 2007. Dilihat dari status kepemilikan, sejak 1999 lebih bervariasi misalnya PBS, PBN, Plasma, Swadaya, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabu- paten.8Untuk mengetahui gambaran umum luas areal dan

5 Hingga tahun 1998 AJI mencatat ada sekitar 200 LSM di Riau, sebelumnya hanya ada 6 LSM. Kemudian, Kantor Infokom Kesbang Riau mencatat hingga November 2007 telah mengeluarkan SKT kepada 1.267 Ormas. Untuk tingkat Provinsi 417 Ormas, Kabupaten/Kota sebanyak 850 Ormas.

6 Lihat studi Masyhuri (2001),Kasus Naga Mas Rohul, Riau menunjukkan kebijakan perkebunan oleh pemerintah (daerah) menimbulkan kekecewaan masyarakat Riau.

7 Dilaporkan sekitar 4.800 Ha Perkebunan Kelapa Sawit kaitan kebijakan K2I dibangun di Riau.

8 Data diolah dari berbagai sumber; Disbun, Bapeda, BPS, Elang, Luas lahan perkebunan Kelapa Sawit sesudah 1999 di Riau; PBS 690.000 Ha, PTPN 430.000 Ha (117 %), Plasma 720.000 Ha (84%), Swadaya 370.000 Ha (16%), Pemprov 10.400 Ha, dan Pemkab se-Riau 4300 Ha.

bentuk pengelolaan sesudah 1999 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

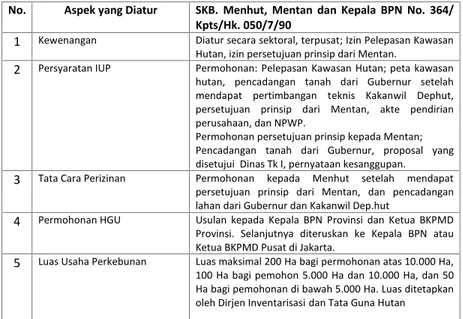

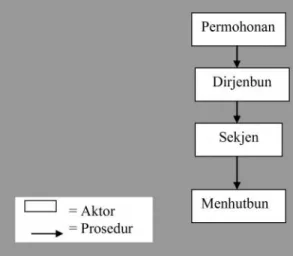

Peningkatan luas areal dan munculnya berbagai bentuk pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi peme- rintah untuk mengembangkan usaha perkebunan. Pertama, kebijakan pengembangan perkebunan besar, yaitu Keputusan Presiden No. 11 Tahun 19749 dan Keputusan menteri pertanian No. 753/Kpts/KB.550/12/92. Kedua, pengembangan PIR-Bun melalui Kebijakan Menteri Pertanian No. 668/Kpts/KB.510/

10/1985 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 357 Kpts/KB.

350/5/2002 dimana Pemerintah Pusat memberikan kewena- ngan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk me- ngeluarkan perizinan usaha perkebunan di Daerah.10Ketiga, beberapa kebijakan sektoral terkait upaya memacu pertum- buhan produksi dan ekspor seperti paket deregulasi Oktober

0 200000 400000 600000 800000

PBS PTPN PLASMA SWADAYA PEMDA PROV

PEMDA SIAK

LUAS

9 Kebijakan ini mengatur keterlibatan perkebunan besar dalam usaha perkebunan Kelapa Sawit baik dalam usaha budidaya maupun industri perkebunan.

10Kebijakan Menteri Pertanian No.786/Kpts/KB.120/10/96 mengatur syarat pengembangan dan aktor pelaku usaha perkebunan. Menurut kebijakan ini usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Koperasi, Badan Uasaha Milik Negara (BUMN) termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta. Selain itu, usaha perkebunan dapat juga dilakukan oleh Perseroan Terbatas menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia atau badan Hukum Asing dan modalnya dimiliki secara patungan antara modal asing dengan modal warga negara Indonesia.

1988 mengenai kemudahan memperoleh kredit, paket kebijakan Desember 1987 mengenai penyederhanaan perizinan produksi, ekspor, dan investasi. Di tingkat Daerah, Pemda Riau membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2001 tentang Kewena- ngan di Bidang Perkebunan dan Membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mencadangkan lahan perkebunan seluas 3.1333.198 Ha.

Seperti telah disebut di depan, pelaksanaan dari sejumlah kebijakan perkebunan ini oleh pemerintah (Daerah) me- munculkan reaksi dari para pemimpin politik aktor masyarakat Riau. Respon elit tersebut dapat dipilah ke dalam tiga kategori, yaitu kelompok yang menolak, kelompok yang mendukung, dan kelompok yang mendukung dengan syarat kebijakan pem- bangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Perubahan yang muncul dari debat publik ini telah me- munculkan fenomena ekonomi-politik lokal yang menarik untuk diamati lebih dalam pasca reformasi. Dengan tuntunan literatur ekonomi-politik yang dikembangkan oleh Jeffry A.

Frieden, analisis ini berusaha mengidentifikasi aktor, tujuan dan kepentingannya masing-masing, menggambarkan pola dan preferensi aktor mengenai kebijakan, mendeskripsikan bagaimana aktor melakukan konsolidasi internal dengan me- manfaatkan sumberdaya ekonomi dan politik, dan meng- uraikan pola interaksi dan koalisi aktor dengan lembaga- lembaga informal lainnya. Seperti yang diungkapkan (Frieden, 2000: 31-37)

“Modern political economy as used here has four component parts: defining the actors and their goals, specifying actors policy preferences, determining how they group themselves, and following their interaction with other social institutions”.

Berdasarkan analisis ekonomi-politik itu akan dapat memberikan sumbangan akademik maupun praktis. Sumba- ngan pertama diharapkan berupa konseptualisasi dari rumusan

hipotetik mengenai pola perubahan politik lokal yang berubah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi pertanian. Sum- bangan kedua adalah memanfaatkan konseptualisasi dan hipotesis tersebut untuk membantu pemerintah dan mas- yarakat Riau dalam memperbaiki sistem Perkebunan Kelapa Sawit di masa depan.

Selama ini belum ada studi politik yang memandang ada perbedaan perpolitikan Indonesia di masa sebelum dan sesudah reformasi. Nampak kecenderungan untuk memandang per- politikan sesudah 1999 tidak terlalu berbeda dengan perpolitikan masa Orba. Beberapa studi yang relevan dan menjadi sumber inspirasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Henk Schuldte Nordtholt and Gerry van Klinken (2007), R. William Liddle (2004), Edward Aspinall, Gerry van Klinken, dan Herbert Feith (2000), Vedi R Hadiz (2005), Ignes Kleden (2008), Anne Casson (2000), dan Syarif Hidayat (2000).

Menurut Nico Nordtholt and Gerry van Klinken (2007) bahwa konflik-konflik dalam perpolitikan lokal di Indonesia pasca reformasi bukanlah hal yang baru, politik Indonesia pasca-Soeharto menunjukkan kontinuitas historis dengan periode-periode sebelumnya. Studi Liddle (2004) mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia sebelum dan sesudah 1999 secara substansif tidak berubah, peta kepartaian perpolitikan Indonesia tetap menampakkan pola fragmentasi atau per- pecahan yang justru semakin parah. Kajian Aspinall, Klinken, dan Feith (2000) mengungkapkan bahwa dalam beberapa hal Orba masih menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti 1960-an misalnya muncul kekacauan komunal, konflik politik, dan hubungan petronase. Ciri-ciri politik itu terus berlanjut pada perpolitikan Indonesia pasca Soeharto. Selanjutnya, Hadiz (2005) mengungkapkan perpolitikan di Indonesiaq sesuadah 1999 tidak berubah, oligarki Orba tetap berlanjut. Sementara itu, Casson (2000) mengatakan bahwa pergantian rezim Soeharto ke Habibie tetap menghasilkan dominasi kelompok

kapitalis perkebunan. Kajian Hidayat (2000) mengungkapkan bahwa perpolitikan di Riau pasca reformasi tetap ditandai dominasi perusahaan perkebunan.

Kajian-kajian yang membahas perubahan perpolitikan lokal di Indoensia sejak 1999 belum pernah dilakukan paling tidak untuk konteks Riau. Sesudah reformasi 1999, perpolitikan lokal di Riau mengalami perubahan. Walaupun ada banyak struktur dan praktek politik yang tidak berubah, penulis mengajukan argumen bahwa lebih banyak lagi yang meng- alami perubahan.

Buku ini berusaha mendukung argumen tersebut dengan mengajukan studi kasus perpolitikan lokal di Provinsi Riau.

Penulis berharap agar hasil studi ini akan mempunyai arti dalam mengisi kekosongan khasanah kajian politik lokal di Indonesia.

Dalam buku ini, Riau pada tahun 1999-2007 dijadikan fokus kajian karena beberapa pertimbangan. Pertama, perpolitikan di Riau periode 1999-2007 menunjukkan dinamika yang me- narik. Politik di Riau sebelum 1999 diwarnai oleh otoritarisme.

Selama pemerintahan Orba yang otoriter banyak isu lokal yang tidak muncul ke permukaan. Misalnya penentangan rakyat terhadap kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit tidak pernah muncul sebagai isu politik lokal. Sesudah pemerintah Orba runtuh, perpolitikan lokal menjadi sangat dinamis, sehingga isu seperti kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit ini muncul sebagai materi debat politik lokal.

Kedua, karena Riau menjadi salah satu sasaran utama penerapan kebijakan Kelapa Sawit yang intensif, maka daerah ini menghasilkan pertumbuhan Kelapa Sawit yang sangat pesat (Anne Casson, 2000: 1-2).11 Pertumbuhan kebun yang cepat itu dapat dilihat dari pertambahan luas areal, jumlah produksi

11Studi Casson (2000) ini menunjukkkan bahwa Riau sebagai daerah Perkebunan Kelapa Sawit yang terpesat pertumbuhannya. Tahun 1999 luas kebun Kelapa Sawit 901.276 Ha, tahun 2005 menjadi 1.711.438 Ha.

(Kompas, 28 Februari 2006), dan jumlah perusahaan12 (Riau Pos, 11 Maret 2005). Seperti telah disampaikan di depan, se- mentara pekembangan Perkebunan Kelapa Sawit begitu pesat, muncul reaksi masyarakat yang berbeda-beda. Yang menarik sejak tahun 2005 reaksi pro dan kontra tidak hanya antara pemerintah dan non pemerintah, melainkan terjadi pula di ka- langan pemerintah sendiri (Riau Tribune, 9 Februari 2005).13 Ketiga, sejak 1999 di Riau telah berlangsung perluasan

“ruang publik”14 yang sangat pesat. Perluasan ini berkaitan dengan munculnya isu Perkebunan Kelapa Sawit sebagai isu politik lokal. Sebelum 1999, di Riau hanya terdapat 1 buah majalah bulanan, 1 tabloid mingguan, 1 koran bulanan kampus, 1 harian lokal, dan 1 majalah perkebunan. Setelah 1999, di Riau media massa berkembang sedemikian pesatnya dengan 10 harian, 25 tabloid/mingguan, 1 majalah bulanan, dan 4 media kampus15 (AJI No.03/ 7Maret 2007). Selain itu, di Riau terdapat pula 3 TV lokal dan 4 radio swasta.

Keempat, tahun 1999 di Riau terjadi pemekaran wilayah dari 7 menjadi 16 kabupaten/kota. Pemekaran wilayah ini yang terbanyak di Indonesia. Bersamaan proses pemekaran tersebut terjadi pergeseran wewenang pengelolaan sumberdaya alam,

12Informasi Disbun Riau hingga tahun 2005 jumlah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau sebanyak 169 buah.

13Gubernur dan Wakil Gubernur berbeda pendapat mengenai Perkebunan Kelapa Sawit yang termasuk dalam program Kebodohan, Kemiskinan dan Infrastruktur (K2I).

14 Istilahruang publik diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat dalam mengekspresikan diri melalui berbagai tuntutan dan dukungan di berbagai media cetak dan elektronik di Riau.

15Informasi dari bulletin Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) No.03/Tahun 7 Maret 2001. Hingga Desember 2007 di Riau terdapat 10 surat kabar:Dumai Pos (Dumai),Metro Riau (Pekanbaru), Media Riau (Pekanbaru), Pekanbaru MX (Pekanbaru),Pekanbaru Pos (Pekanbaru), Rakyat Riau (Pekanbaru), Riau Mandiri (Pekanbaru), Riau Pos (Pekanbaru), Riau Tribune (Pekanbaru), dan Tribune Pekanbaru (Pekanbaru).

yang semula didominasi Pemerintah Pusat, sejak 1999 banyak dialihkan ke Pemerintah Daerah. Lemahnya aparat birokrasi akibat kekurangan informasi dan banyaknya aktor politik berorientasi pragmatis atau bahkan “oportunis”16 membuat munculnya kebijakan perkebunan yang cenderung meng- untungkan bisnis swasta besar. Ini kemudian mendorong terjadinya ketegangan politik17 berkepanjangan di wilayah per- kebunan Riau18 (Riau Tribune, 13 Juni 2005).

Keempat hal di atas menunjukkan kaitan dinamika per- politikan di Riau dengan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai isu politik lokal dan memberi alasan kuat bagi diter- bitkannya buku ini.***

16Istilahopportunisme yang dipakai dalam studi ini dimaksudkan adalah sebagai perilaku yang inkonsistensi dalam bertindak. Sedangkan yang dimaksud miskin informasi adalah keterbasan data dalam membuat keputusan.

17Istilahketegangan politik digunakan dalam studi ini adalah untuk mengatakan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah (Daerah), pengusaha, dan masyarakat lokal dalam hal pemanfaatan sumberdaya perkebunan.

18 Di Riau terdapat 169 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Namun tidak ada perwakilannya di Riau. Ketegangan politik terjadi misalnya, ketika pengelolaan persoalan perkebunan oleh Pemda tidak didukung oleh saluran resmi yang ada.

POLITIK LOKAL SEBELUMDAN PASCA REFORMASI 1999

2 Bab

Bab 2

POLITIK LOKAL SEBELUM DAN PASCA REFORMASI 1999

Dalam bahagian ini hendak diuraikan karya-karya ilmiah mengenai: (1) studi perpolitikan di Indonesia sesudah masa Reformasi, (2) kajian-kajian tentang politik lokal sebelum dan sesudah 1999, dan (3) penelitian perpolitikan Indonesia dalam kaitan kebijakan perkebunan. Uraian ini bertujuan untuk men- dapatkan gambaran mengenai apa yang telah diketahui oleh para peneliti terdahulu mengenai persoalan perpolitikan lokal di Indonesia terutama sesudah 1999.

Henk Schuldte Nordtholt and Gerry van Klinken (2007) melakukan studi mengenai politik lokal di Indonesia pasca Soeharto.1 Kedua peneliti ini ingin menyelami pendekatan- pendekatan baru terhadap politik lokal di Indonesia pasca- Soeharto dengan menerapkan asumsi bahwa perpolitikan Indonesia sebelum dan sesudah 1999 menunjukkan bahwa secara substansif tidak ada perubahan. Untuk mengungkap- kannya, kedua ilmuwan ini mengusulkan untuk meneliti sifat

1 Henk Schuldte Nordtholt and Gerry van Klinken (Edt). 2007.Renegotiating Boundaries Local Politics In Post-Soeharto Indonesia. KTLV Press. RA Leiden The Nederlands.

dan peranan para elit daerah, khususnya bidang politik birok- ratis, ekonomis, dan identitas.

Analisis Nordtholt and Klinken mengungkapkan bahwa politik Indonesia pasca-Soeharto menunjukkan kontinuitas- kiontinuitas historis dengan periode-periode sebelumnya, misalnya sifat patrimonial sistem dalam mengalokasikan anggaran melalui kendali Pusat. Kemudian, sistem pemajakan informal pada masa Orba serta distribusi pendapatan bottom up hingga pasca reformasi masih tetap mewarnai birokrasi Indonesia. Para birokrat yang digaji rendah menopang gaji mereka dengan sumber-sumber pendapatan informal dengan menjual izin-izin dan menarik pajak-pajak pribadi. Selain itu, pemerintah memegang teguh sifat patron-client dan menjadi bagian struktur kapitalis yang lebih luas dan melemah dalam memanfaatkan kapital, tenaga kerja, produksi dan pasar.

Secara faktual, kondisi-kondisi inilah dalam banyak hal me- nunjukkan Indonesia pasca-Soeharto adalah kelanjutan dari rezim sebelumnya, meskipun kepemimpinan Pusat dari periode sebelumnya sudah melemah, yang membuka jalan bagi ’fak- sionalisasi’ dan desentralisasi kekuasaan.

Nordtholt and Klinken mempunyai kekuatan analisis yang tajam ketika mengusulkan peninjauan ulang terhadap perspektif relasi antara ‘negara’ dan ‘masyarakat’, ‘negara’ dan ‘pasar’, dan hubungan-hubungan ‘formal’ serta ‘informal’. Menurut kedua ilmuwan ini, agak terlalu simplistis untuk menyimpulkan bahwa negara di Indonesia telah melemah sejak tahun 1998.

Argumentasi yang diajukan Nordtholt and Klinken adalah ter- lalu simplistis. Karena jika mengamati struktur-struktur kekuasaan, baik institusi formal maupun jaringan informal; masih di- warnai aktivitas-aktivitas ekonomis illegal, dimana misalnya para birokrat, politisi, militer, polisi, pengusaha, dan penjahat berkoalisi, sementara itu perbedaan-perbedaan antara profesi kelompok ini seringkali kabur. Struktur hubungan elit inilah yang tetap bertahan sejak Orba hingga masa reformasi.

Akan tetapi, studi ini tidak lepas dari keterbatasan, setidak- nya mengandung satu kelemahan, yaitu mengajukan tesis yang kurang cermat jika diamati dari perkembangan politik lokal di Indonesia pasca reformasi paling tidak untuk kasus Riau.

Pemerintah reformasi memang mewarisi sifat patrimonial dan sifat patron-client dari Orba, tetapi argumentasi itu tidak cukup tajam jika dipakai untuk menjelaskan perpolitikan lokal paling tidak kasus di Riau. Di Riau, sifat perpolitikan lokalnya selain sifat-sifat patrimonial dan sifat patron-client masih kuat melekat sejak Orba dan reformasi, perpolitikan lokal di Riau juga ditandai adanya perubahan politik lokal yaitu mulai ter- bukanya ruang politik masyarakat di sektor kepemilikan perkebunan. Sebelum 1999, Riau dengan ekonomi minyaknya, dikuasai oleh Pusat, masyarakat di daerah tidak dapat berbuat banyak. Setelah 1999, struktur ekonomi Riau selain ditopang ekonomi minyak, juga mulai beralih pada ekonomi perkebunan Kelapa Sawit. Dengan berlakunya UU No. 22/1999 dan 25/

1999 yang memberi peluang bagi daerah untuk memanfaatkan SDA lokal, maka dalam ekonomi perkebunan ruang politik Pemda dan masyarakat Riau semakin terbuka. Perubahan- perubahan politik lokal inilah yang kurang ditangkap oleh studi Nordtholt and Klinken.

Selaras dengan analisis di atas, R. William Liddle (2004) melakukan studi mengenai perpolitikan di Indonesia yang terkait Pemilu.2 Menurut Liddle perpolitikan di Indonesia sebe- lum dan sesudah 1999 secara substansif tidak berubah, peta kepartaian perpolitikan Indonesia tetap menampakkan pola fragmentasi atau perpecahan yang semakin parah. Argu- mentasi ini diketengahkan Liddle dengan mengamati sejarah politik kepartaian Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004.

2 R. William Liddle (2005) Keberhasilan Demokrasi. The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS, hal. 1-4.

Menurut Liddle pola persaingan kelompok partai politik yang direpresentasikan oleh pimpinan partai dalam menanamkan pengaruhnya sesudah dan sebelum 1999 tetap tidak berubah, sama-sama menghasilkan pola fragmentasi politik semakin memburuk. Pada tahun 1955, empat partai – PNI, Masyumi, NU, dan PKI memenangkan Pemilu demokratis yang pertama.

Tetapi tidak ada partai yang cukup kuat untuk memerintah sendiri (partai yang memenangkan Pemilu masa itu PNI hanya memperoleh 22,3% dari seluruh suara). Lebih gawat lagi, pemimpin partai masa itu tidak berhasil menciptakan koalisi antar partai yang bisa meletakkan sebuah pondasi yang kukuh buat pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Pemilu 1999 mengurangi fragmentasi yang diciptakan pada Pemilu 1955.

PDI-P meraih 34% yang jauh melebihi dari PNI pada Pemilu 1955. Sayang, Megawati tidak langsung memanfaatkan ke- menangannya untuk membangun koalisi baru, koalisi poros tengah yang dipimpin Amien Rais merebutnya. Namun, Pemilu 2004 pola fragmentasi peta kepartaian Indonesia anjlok kembali. Misalnya, keunggulan Presiden Megawati lenyap de- ngan merosotnya dukungan yang diberikan kepada partainya.

Tentu saja faktor bertambahnya jumlah partai utama misalnya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dijadikan prakondisi kemerosotan dukungan itu.

Analisis politik Liddle di atas memiliki kekuatan dalam mengidentifikasi pola perpecahan peta kepartaian dalam sejarah politik Indonesia. Kekuatan analisis ini bertumpu pada pergulatan kepentingan kelompok partai melalui representasi tokoh-tokoh partai di tingkat nasional sejak pemilu 1955 hingga 2004. Tetapi, analisis ini mengandung kelemahan ketika dinamika perpolitikan lokal pasca reformasi terkesan diabaikan begitu saja dalam memahami berulang-ulangnya pola-pola fragmentasi dalam peta kepartaian Indonesia.

Dilihat dari perspektif ekonomi-politik, fenomena perpe- cahan dalam peta kepartaian Indonesia dalam batas-batas

tertentu ada yang tetap dan ada pula yang berubah. Secara politik, fenomena yang tetap sebelum dan sesudah 1999 adalah kontiniunitas historis akan komando DPP Partai terhadap elit partai lokal. Yang kemudian melahirkan ketidakmampuan para pemimpin partai lokal mendukung koalisi antar partai sebagai fondasi yang kuat bagi pemerintahan yang stabil. Secara eko- nomi setelah 1999, yang mengalami perubahan adalah pola fragmenatasi peta kepartaian di tingkat lokal ditentukan oleh pergeseran basis ekonomi masyarakat dari minyak kepada perkebunan misalnya di Riau. Dalam ekonomi minyak, para pemimpin partai sangat terikat dengan DPP. Dalam ekonomi perkebunan para elit lokal seolah-olah berjalan sendiri-sendiri (tidak terikat DPP), berinisiatif bekerjasama dengan pengusaha perkebunan, birokrat, LSM dan sebagainya. Dalam kondisi se- perti inilah perpolitikan lokal semakin terfragmentasi.

Sejalan dengan analisis di atas, Edward Aspinall, Gerry van Klinken, dan Herbert Feith(2000) mengkaji dinamika kekuasaan politik di Indonesia di era desentralisasi dan demo- kratisasi.3 Analisis Aspinall ini bertumpu kepada argumen bahwa dalam beberapa hal Orba masih menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti 1960-an misalnya muncul kekacauan komunal, konflik politik, dan hubungan petronase. Ciri-ciri politik itu terus berlanjut pada perpolitikan Indonesia pasca Soeharto.

Menurut Aspinall bahwa di tengah-tengah euforia yang mengiringi pergantian Soeharto, terdapat juga beberapa hal yang layak untuk diperhatikan, yakni bahwa Soeharto – lantaran ia merupakan pusat patriarki dari Orba yang tak ter- bantahkan– telah mampu menjaga posisinya untuk sekian waktu yang lama dengan perlindungan dari institusi dan kelompok yang sangat berkuasa. Meskipun Soeharto telah lengser,

3 Edward Aspinall, Gerry van Klinken, dan Herbert Feith (Edt). 1999.The Last Days of President Suharto. Monas Asia Institute.

aparat dan sebagian besar personelnya yang berasal dari Orba masih tetap belum bergeser. Bahkan mereka dengan bendera pemihakan pada reformasi, sehingga mereka mampu melin- dungi kepentingan yang kuat, dalam bingkai ruang lingkup reformasi.

Analisis Aspinal ini memiliki kekuatan di tingkat makro.

Kekuatan analisis ini paling tidak nampak dari alasan yang dikemukakan Aspinall bahwa dewasa ini Indonesia sedang mengalami masa yang demokratis di tengah-tengah konti- niunitas ciri-ciri “lama”. Inisiatif politik berada di tangan mahasiswa, Amien Rais, dan pendukung demokrasi lainnya.

Orang kuat telah jatuh,dan untuk sekarang ini,segala sesuatu dapat menjadi mungkin. Kemudian, tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik, pemberantasan korupsi, dan hukuman terhadap Soeharto dan para pendukungnya, sekarang diajukan kembali. Namun, sikap optimistik itu agak berlebihan jika meli- hat lebih jauh perpolitikan Indonesia yang sangat terfrag- mentasi pasca reformasi. Modal politik utama yang harus diraih pemimpin politik dimasa depan misalnya bagaimana dapat memobilisasi dukungan masyarakat melalui sumberdaya politik yang dimilikinya. Ini adalah persoalan political skill yang harus dimainkan oleh para aktor politik Indonesia di masa depan.

Sejalan dengan analisis di atas, Vedi R. Hadiz (2005)4 melakukan studi yang terkait perpolitikan lokal dengan me- ngambil kasus mengenai perpolitikan lokal di Sumatera Utara pasca runtuhnya Orba. Argumentasi yang diketengahkan Hadiz bahwa perpolitikan Indonesia sebelum dan sesudah reformasi secara substansial tetap menampakkan wajah yang sama yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan oligarkis yang

4 Vedi R. Hadiz (2005) "Kekuasaan dan Politik di Sumatera Utara: Reformasi yang Tidak Tuntas" dalamDinamika Kekuasaan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca- Soeharto, LP3ES, Jakarta, hal. 235-253.

diwarisi dari rezim Orba. Kelompok-kelompok oligarkis ini tetap menyebar dari Pusat hingga ke desa-desa dengan kemasan jaringan petronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain.

Kekuatan studi ini terletak pada kemampuannya men- jelaskan kemunculan kekuatan-kekuatan oligarkis gaya baru yang membentuk pola perpolitikan lokal pasca reformasi. Ana- lisis Hadiz ini meyimpulkan bahwa peta perpolitkan lokal sebelum dan sesudah 1999 secara substansial tidak mengalami perubahan. Menurut Hadiz kasus di Sumatera Utara mungkin terjadi juga di kebanyakan daerah, muncul aktor-aktor politik baru, para pengusaha kecil dan menengah yang tergantung pada proyek dan kontrak negara. Para politisi profesional dengan kaitan khusus dengan partai Orba, atau aktivis yang berbasis organisasi semacam (HMI), (GMKI), (GMNI) dan kaki tangan rezim lokal melalui organisasi seperti Pemuda Pancasila. Para pendatang yang relatif baru ini mempunyai pengaruh dengan cara mendekatkan diri dengan tokoh-tokoh/

kelompok yang memiliki sumber akses uang, dan yang penting lagi aksesnya kepada aparat kekerasan, mengenai bangkitnya politik lokal kasus Sumatera Utara pasca runtuhnya Orba.

Akan tetapi, kelemahan penelitian Hadiz di Sumatera Utara ini adalah melupakan penyebab mengapa perpolitikan lokal itu secara substansial sama sebelum dan sesudah 1999 dan apa yang diperebutkan oleh para pelaku lokal itu sehingga pola persaingannya sebelum dan sesudah reformasi tetap sama.

Padahal sebelum reformasi, politik lokal tidak bisa berbuat banyak misalnya terkait peluang sumber daya alam. Kapitalisasi SDA dinikmati oleh para PBS/PBSN, Daerah tidak memiliki akses. Setelah 1999, dengan diberlakunya UU No. 22/1999 daerah dapat memanfaatkan SDA lokalnya, muncul banyak investor baru (termasuk lokal).

Daerah penelitian Hadiz Sumatera Utara dikenal sebagai daerah yang lebih duluan menerapkan kebijakan Pusat me-

ngenai perkebunan dibandingkan Riau. Di Riau secara ekonomi-politik dalam batas tertentu terjadi perubahan sifat perpolitikan lokal. Sebelum 1999, ekonomi Riau bertumpu pada minyak dan gas, pengendaliannya sangat sentralistik Usaha sektor perkebunan kelapa sawit didominasi Salim Group.

Sesudah 1999, ekonomi Riau banyak ditopang perkebunan, daerah mempunyai akses memanfaatkan peluang-peluang ekonomi-politik lokal misalnya Pemda Provinsi dan hampir seluruh Pemkab memiliki usaha perkebunan yang dikendalikan melalui keputusan lokal. Sehingga bisnis sawit di Riau semakin semarak. Sifat perpolitikan lokal inilah yang tidak teridentifikasi dengan baik oleh studi Hadiz ini.

Selanjutnya, sejalan dengan analisis di atas, Ignes Kleden (2008) melakukan studi mengenai politik Indonesia pasca Orba.5 Studi Ignes ini menekankan pada analisis terhadap perkembangan politik dan budaya politik Indonesia era refor- masi dan sampai pada kesimpulan bahwa reformasi yang berlangsung tidak menunjukkan hadirnya, perubahan atau pembangunan politik, kecuali pada perspektif perebutan ke- kuasaan.

Menurut Ignes, secara makro politik Indonesia lebih didominasi pada hubungan antar aktor-aktor politik. Bahkan, secara keseluruhan politik Indonesia masih terkosentrasi pada kepentingan negara dibanding pada kepentingan masyarakat.

Begitu juga tentang kebijakan desentralisasi yang dilandasi dengan gerakan reformasi, bagi Ignes hanya memindahkan

“sentralisme” politik dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Disisi lain “transisi” yang terjadi menciptakan konflik- konflik politik pada tingkat partai politik, yaitu antara kepen- tingan (elitis maupun kolektif) serta antara kepentingan idiologi. Secara miklro politik, politik Indonesia diwarnai ke- tegangan-ketegangan idiologis yang sangat kentara pada

5 Ignes Kleden (2008)Politik Indonesia, Antara Demokrasi dan Sentralisme Politik.

gerakan atas “islamic state” dari sebagian kelompok muslim yang berseberangan kelompok nasionalis “nasionalist state”.

Pertarungan kelompok ini mendapat legitimasi melalui partai politik dan bermuara pada “suksesi kepemimpinan nasional’

sebelum dan sesudah Pemilu 1999. Dengan demikian, secara substansial relatif tidak ada perubahan politik pasca Orba.

Perbedaannya, pada masa Soeharto, idiologi-idiologi tidak mun- cul kepermukaan, masa reformasi membuka kembali gairah idiologis dan muncul dengan semangat primordialisme. Tetapi, aliran-aliran “lama” itu muncul hanya dalam bentuk kemasan baru.

Analisis Ignes di atas memiliki kekuatan dalam memberi- kan dasar pemahaman historis politik Indonesia dari pertenta- ngan kepentingan dan idiologi. Pertama, pemikiran tentang perlunya dasar empiris untuk memahami kekuatan-kekuatan nyata –seperti ABRI– dalam pertarungan kekuasaan yang terjadi. Selain itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai seberapa signifikansinya pembesaran jumlah partai dengan penguatan partisipasi politik kepartaian sebagai representasi kesadaran rakyat atau hanya “pragmentasi” kelompok elit partai. Kedua, adanya norma-norma yang menjadi dasar penilaian realitas politik Indonesia. Apakah pembaharuan politik di masa refor- masi mendekati atau menjauhi kriteria normatif yang disepa- kati. Ketiga, hubungan ketentuan normatif dan kenyataan empiris dalam politik praktis. Dari ketiga kriteria itu, Ignes menyimpulkan bahwa muatan reformasi dapat diposisikan selalu sarat dengan perebutan kekuasaan(power building) bukan pada efektivitas penggunaan kekuasaan (the use of power).

Selain analisis Ignes Kleden memiliki kekuatan tentulah terdapat kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahan studi ini adalah keterbatasannya memotret perpolitikan lokal pasca reformasi. Tidak disanggah bahwa ada banyak fakta yang me- nunjukkan batas-batas tertentu bahwa politik Indonesia tidak banyak berubah misalnya pertarungan kekuasaan (lokal) dan

persaingan idiologi. Tetapi, menjadi fakta baru di tingkat lokal yang tak dapat disangkal bahwa ada perbedaan politik sebelum dan sesudah 1999 misalnya mengenai sifat perpolitikan lokal dari sentralistik ke desentralisasi. Perubahan politik ini me- nimbulkan gairah baru bagi Pemda dan masyarakat lokal untuk berinisiatif misalnya di sektor bisinis Perkebunan Kelapa Sawit.

Selaras dengan studi di atas, studi perpolitikan Indonesia masa trasisi berkaitan dengan kebijakan perkebunan Kelapa Sawit dilakukan antara lain oleh Anne Casson6 (2000). Hasil penelitian Casson menunjukkan bahwa Kelapa Sawit meru- pakan salah satu subsektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia. Areal perkebunan Kelapa Sawit meningkatkan dari 106.000 Ha akhir 1960-an menjadi 2,7 juta Ha tahun 1997.

Pertumbuhan Kelapa Sawit yang pesat ini didorong oleh faktor kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Kebijakan ekonomi ini mendorong keterlibatan sektor swasta dalam kurun waktu 1986-1996. Pemerintah menyediakan kredit dengan bunga rendah dalam pengembangan perkebunan, penanaman baru, dan pembelian fasilitas pengolahan buah Sawit. Pemerintahan Habibie mempunyai komitmen melanjutkan kebijakan per- kebunan pemerintahan Soeharto. Dalam studi ini Riau dipandang sebagai daerah “baru” perkebunan Kelapa Sawit yang terpesat perkembangannya di Indonesia.

Studi Casson (2000) ini memiliki kekuatan, yaitu terletak pada kemampuannya menunjukkan hubungan antara peru- bahan setting politik nasional dengan penerapan kebijakan Kelapa Sawit. Namun, kekuatan studi yang diuraikan di atas, sekaligus menjadi kelemahan kajian ini. Karena tinjauan terhadap keberhasilan pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia itu semata-mata dari kepentingan Pemerintah

6 Anne Casson (2000)The Hesistant Boom Indonesia’s Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change, CIFOR, Indonesia.

Pusat. Dibalik keberhasilan seperti yang dituduhkan itu, kajian Casson ini kurang mengungkapkan kepentingan lokal yang beragam dan dinamis, misalnya penerapan kebijakan per- kebunan menimbulkan konflik lokal terus menerus. Konflik itu diduga kuat akibat dari penerapan kebijakan perkebunan Pusat selama ini.

Berbagai studi di atas pada dasarnya mempunyai thesis bahwa perubahan politik tidak terjadi dalam perpolitikan Indonesia pasca reformasi. Perbedaan diantara studi di atas, yaitu Henk Schuldte Nordtholt and Gerry van Klinken (2007 menekankan pada sifat dan peranan para elit daerah, R. William Liddle (2004) memusatkan perhatian kepada pola fragmentasi atau perpecahan pada peta kepartaian yang semakin parah dalam sejarah politik Indonesia, Vedi R. Hadiz (2002) mem- fokuskan diri kepada kemunculan kelompok-kelompok oligarkis lokal, sementara Anne Casson (2000) lebih memperhatikan dampak perubahan rezim Soeharto ke Habibie kepada kebija- kan perkebunan di Indonesia, dan studi Edward Aspinall, Gerry van Klinken, dan Herbert Feith (2000) menekankan kepada arah demokratisasi sejak kejatuhan Soeharto.

Studi ini ikut melibatkan diri dalam perdebatan mengenai karakter perpolitikan Indonesia masa “Reformasi”. Dalam perdebatan mengenai perpolitikan Indonesia pasca 1999 di atas, nampak kecenderungan untuk memandang perpolitikan di massa “Reformasi” tidak terlalu berbeda dengan perpolitikan masa “Orba”. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa pengalaman politik Indonesia sejak akhir 1990-an itu telah menghasilkan pola perpolitikan yang secara struktural maupun praktik perilaku politik berbeda. Studi mengenai perpolitikan lokal selama ini tidak mengungkapkan secara substansial adanya pola perbedaan tersebut. Karena itu, penulis berharap agar studi ini mempunyai arti dalam mengisi kekosongan khasanah kajian politik lokal di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis penelitian

ini, data yang diperlukan meliputi kondisi perpolitikan Riau sebelum dan sesudah 1999, sejarah Perkebunan Kelapa Sawit di Riau, pilihan-pilihan kebijakan perkebunan masing-masing aktor lokal 1999-2009, dan koalisi aktor dengan lembaga- lembaga sosial. Sumber data baik data sekunder maupun primer. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan Perkebunan Kelapa Sawit , baik cetak ataupun elektronik. Sumber data sekunder ini adalah; laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, Peraturan perundangan baik berupa Undang-undang, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian, Peraturan Daerah yang mengatur perkebunan kelapa sawit di Riau, surat kabar seperti Riau Pos, Riau Tribune, Riau Mandiri, Kompas, Majalah Eksekutif, Tempo, peta lokasi, brosur, selebaran,risalah rapat, data direktori perusahaan perkebunan yang diterbit Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang bersumber dari websites internet.

Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lokal atau meman- faatkan hasil wawancara yang dilakukan media cetak terhadap pelaku sejarah dan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Tujuan wawancara itu adalah: Pertama, untuk meng- ungkapkan dukungan masing-masing aktor terhadap pilihan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit; Kedua, untuk mengum- pulkan data lebih lengkap mengenai elit kebijakan perkebunan;

dan Ketiga, untuk memperoleh pemahaman tantang bagai- mana aktor mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok sosial lain. Sebelum memilih aktor lokal terlebih dahulu perlu menyusun peta sementara elit lokal. Secara umum kajian ini membagi dua kategori aktor konteks lokal, yaitu aktor peme- rintah dan non-pemerintah. Studi ini membatasi pada aktor- aktor pemerintah dan non-pemerintah dilevel provinsi tiap periode, diperkuat oleh penentuan beberapa aktor kabupaten seperti Kampar dan Bengkalis, aktor-aktor inilah yang menjadi jangkauan penelitian atau cakupan obeservasi. Sedangkan

tokoh-tokoh Pusat dijadikan penguat informasi yang diperoleh.

Aktor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten itu misalnya Gubernur/

Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Aktor non-pemerintah misalnya Ketua DPRD Propinsi, Ketua Komisi-B DPRD Riau, pimpinan parpol Golkar, PDI-P, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), akademisi; Jhonyanis, RM.Amin, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unri, Badan Ekskutif mahasiswa (BEM);

Unri, UIR, tokoh-tokoh lokal yang menonjol misalnya Tabrani Rab dan Thamrin Nasution yang diangap mengetahui sejarah usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Riau.

Pengusaha-pengusaha dan perusahaan perkebunan besar dipilih berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Pertama, hubungan mereka dengan para birokrat, atau beberapa pejabat pemerintah (Daerah) yang berkuasa, partai politik, politisi, elit yang ber- pengaruh, yang masing-masing berakibat pada proses kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Kedua, posisi atau reputasi yang mereka miliki pada tingkat lokal sebagai pelaku usaha perkebunan. Ketiga, tindakan-tindakan aktor dalam mengor- ganisir diri. Keempat, keberhasilan operasional usaha sejak berdirinya perusahaan. Pusat perhatian dalam penelitian ini bukan pada aktor itu sendiri, tetapi pada apa yang para aktor lakukan yang berkaitan dengan isu kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit misalnya perjuangan mencapai kepentingan, kerjasama atau koalisi antar aktor, dan preferensi masing- masing aktor dalam memilih pola kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau.

Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan kepada peris- tiwa yang terkait isu kebijakan Kelapa Sawit. Observasi ini meliputi rapat terbuka, pertemuan, demontrasi, kunjungan ke

lokasi perkebunan; Sungai Pagar (Pola Perkebunan Rakyat), Desa Tandun (Lokasi PIR-Bun yang pertama di Riau), Desa Rawang Kao (Kebun PTPN), dan Desa Tapung Jaya (Kebun Swasta). Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus (K. Yin, 1994: 113). Dalam observasi in data diperoleh berupa foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, dan pesan spanduk.

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991), yaitu analisis dilakukan dalam empat langkah sesudah di- modifikasi demi penyesuaian dengan konteks penelitian.

Pertama, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor yang

“mendukung” atau yang “menolak” dalam wacana dan pemba- ngunan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. Langkah ini mengasumsikan para aktor adalah individu atau institusi yang berupaya memaksimalkan utilitas, dan melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan. Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti Gubernur, Bupati, Dinas perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD Propinsi Riau. Selain itu akan dianalisis juga perilaku aktor dari kalangan Perusahaan Besar Swasta Negara (PBSN) seperti Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP) V, Perusahaan Swasta Nasional Perkebunan seperti PT. Torus Torganda, dan Peru- sahaan Swasta Asing seperti PT. Tunggal Mitra Plantation.

Kedua, merumuskan preferensi masing-masing aktor mengenai pilihan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan diterapkan di Riau. Data yang dianalisis meliputi penerapan empat pola kebijakan pengembangan Kelapa Sawit, yakni Pola PBS, PBN, Perkebunan Rakyat, dan Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dalam memilih pola-pola perkebunan tersebut para

aktor diasumsikan menghadapi pertimbangan-pertimbangan paling tidak empat isu utama, yaitu pertanahan, lapangan kerja, teknologi, dan lingkungan. Dalam menganalisis data tersebut para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dari analisis ini diketahui apa yang menjadi pertimbangan suatu kelompok mendukung, menolak atau menerima dengan syarat suatu kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterapkan di Riau.

Ketiga, mengidentifikasi bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan. Koalisi ini dilakukan dalam rangka konsolidasi dan memperkuat daya tawar terhadap kelompok lain. Data yang dianalisis meliputi bagaimana para aktor lokal mengkompromikan kepentingannya dengan aktor atau ke- lompok lainnya. Kompromi aktor ini diasumsikan untuk men- dapatkan dukungan dalam memperkuat koalisi. Selain itu, akan dianalisis juga koalisi yang dibangun kelompok baik yang

“mendukung” atau “menolak” kebijakan Kelapa Sawit yang berasal dari kalangan Pemerintah Daerah, swasta, dan mas- yarakat. Dalam analisis ini akan diperoleh pola-pola koalisi yang dilakukan para aktor dalam meyakinkan pihak lain misalnya yang semula menolak “rejeki” pembangunan Kelapa Sawit pada akhirnya dapat menerima.

Keempat, mengidentifikasi bagaimana para aktor lokal berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan.

Apakah memakai pendekatan “bergaining”, “persuasi”, atau

“komando” (Mas’oed, 2004).1 Data yang dianalisis meliputi

7 Yang dimaksud pendekatan“bargaining” dapat berupa “log-rolling”, yaitu tukar menukar dukungan timbal balik untuk dua hal yang berbeda, dan berupa

“komporomi” yakni saling menyesuaikan diri sehingga bisa tercapai kesepakatan.

Pendekatan “persuasi” ialah menyesuaikan pihak lain tentang makna penting posisi sendiri atau menggabungkan dukungan. Sedangkan pendekatan

“komando” adalah kemampuan membuat keputusan yang mengikat bawahan, berupa hubungan hirarkis, dan mekanisme “hukum” dan “hadiah”.

kepentingan, basis dukungan, arena, dan sumberdaya politik masing-masing aktor. Aktor yang responnya “mendukung”

pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai sumber daya ekonomi-politik, besar berkemungkinan melakukan tawar menawar atau “tekanan” kepada aktor atau kelompok yang responnya “menolak” kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit. Dari analisis ini diharapkan akan diperoleh pola interaksi aktor lokal dalam kaitan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui kerangka berfikir analisis ini memusatkan perhatian kepada interaksi para aktor, yang berpolitik melalui kelompok, dimana masing-masing aktor memperjuangkan kepentingan individual dan institusional dalam memperebutkan kendali sumber daya perkebunan. Para aktor ini seperti yang diuraikan dalam langkah- langkah analisa data di atas dapat diklasifikasikan ke dalam;

aktor yang mendukung, menerima dengan syarat, dan aktor yang menolak kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit. Para elit ini dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu aktor pemerintah yang karena posisinya memiliki akses langsung ke pengambilan keputusan. Kemudian, aktor non-pemerintah, yaitu karena re- putasinya memiliki posisi, pengetahuan, modal terkait kebijakan perkebunan.

Berdasarkan klasifikasi aktor itu, masing-masing aktor akan dianalisis apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya, basis institusionil aktor, dan sumber daya politik yang dimiliki masing-masing aktor. Hubungan masing-masing sub-politik aktor inilah yang akan merangkai analisis dinamika per- politikan lokal mengenai isu kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di setiap periode pemerintahan di Riau.***

KONTEKS GEOGRAFIK, SOSIAL, EKONOMI, KULTURAL, DAN PERPOLITIKAN RIAU

3 Bab

Bab 3

KONTEKS GEOGRAFIK, SOSIAL, EKONOMI, KULTURAL, DAN

PERPOLITIKAN RIAU

Untuk membahas persoalan perubahan politik lokal di Riau dalam kaitan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit, kita harus mempunyai gambaran tentang konteks sosio-politik dari masalah tersebut. Dalam bab ini diketengahkan argumen bahwa perpolitikan lokal Riau sangat ditentukan oleh dinamika perebutan kendali mengenai kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam perkembangannya pergulatan politik para aktor itu dipengaruhi antara lain oleh karakteristik daerah dan dina- mika ekonomi-politik, baik yang terjadi di dalam maupun di luar Riau.

Karena itu, dalam bab ini hendak diketengahkan: (A), Perkembangan Sosio-Politik Riau; Geografi dan Demografi, serta Politik dan Pemerintahan, (B) Ekonomi-Politik Perke- bunan Kelapa Sawit; Sejarah, Luas, dan Produksi, serta Peluang dan Tantangan. Untuk mengorganisir bab ini akan dimulai dengan bahasan sebagai berikut.

A. Perkembangan Sosio-Politik Riau 1. Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Riau terletak diantara 1’15 Lintang Selatan dan 2’25 Lintang Utara. Sebelum pemekaran, provinsi ini terdiri dari daerah daratan dan lautan/perairan dengan luas lebih kurang 329.867,61 Km2. Adapun posisi wilayah merentang dari pantai timur tengah Sumatera sampai pesisir barat Kalimantan. Luas daratan 235.306 Km2 atau sekitar 71,33 persen dan daerah lautan Riau sekitar 94.561,61 Km2 atau 28,67 persen. Disamping itu berdasarkan UU No.

57 tahun 1983 Provinsi Riau memiliki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 Km2.

Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Karena sebahagian berada di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang merupakan salah satu jalur lintas laut/pelayaran utama dalam dunia per- dagangan global. Wilayah geografis Riau ini berbatasan lang- sung dengan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Myanmar dan Vietnam (Pemda Riau, 2003: 4). Posisi strategis ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dengan hinterland yang kaya kantong- kantong SDA yang berlimpah di sentral Pulau Sumatera, membuat Malaysia dan Singapura “sedang memeluk” Provinsi Riau. Riau terletak antara 1.45 Lintang Utara dan 100 hingga 100" 19" Bujur Timur. Greenwich dan 6.50"-1.45 Bujur Barat Jakarta (Pemda Riau, 2005: 18).

Sementara itu, di daerah daratan terdapat 15 sungai, di- antaranya ada empat sungai yang mempunyai arti penting bagi masyarakat Riau sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, dan irigasi. Sebagian sungai pada saat ini sudah mengalami penurunan kualitas airnya, sebagai akibat pen-

1 Adapun fungsi pemerintah pusat dalam hal ini TKPPR adalah sebagai berikut:

(a) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan pemberian perizinan investasi

cemaran dari pembuangan limbah industri (Pemda Riau, 2003: 5). Diantara empat sungai tersebut adalah: Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Rokan mempunyai panjang 400 Km, Sungai Kampar dengan panjang 400 Km, dan Sungai Indragiri sekitar 500 Km. Adapun batas-batas wilayah Riau meliputi sebelah utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Melaka. Di sebelah selatan berbatasan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tahun 2000 dan 2001, Provinsi Riau dimekarkan menjadi 16 kabupaten/kota. Gambaran jumlah, luas, dan ibukota kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1. Jumlah dan Luas Kabupaten/Kota Sesudah Pemekaran di Riau

Sumber: Riau Dalam Angka 2007, Master Plan Riau 2020

No Kabupaten-Kota Luas (Km) Ibukota

Sebelum Pemekaran Sejak 2000-2001

A1 Bengkalis Rokan Hilir 8.882 Bagan Siapi-api

A2 Bengkalis 11.614 Bengkalis

A3 Siak 8.423 Siak

A4 Dumai 1.727 -

A5 Kampar Kampar 9.957 Bangkinang

A6 Rokan Hulu 6.164 Pasir

pangaraian

A7 Pelalawan 11.988 Pangkalan

Kerinci

A8 Indragiri Hulu Indragiri Hulu 8.148 Rengat

A9 Kuantan Singingi 7.656 Taluk kuantan

A10 Indragiri Hilir Indragiri Hilir 11.606 Tembilahan

A11 Pekanbaru Pekanbaru 446 -

B1 Kepulauan Riau Kepulauan Riau 2.940 Tanjung Pinang

B2 Kepulauan Natuna 2.724 Natuna

B3 Karimun 841 Karimun

B4 Batam 1.525 -

B5 Tanjung Pinang 70 -

Sejak tahun 2001, Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang memisahkan diri dan membentuk Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi baru ini memiliki tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Setelah pemekaran Provinsi Kepu- lauan Riau, luas wilayah Provinsi Riau berubah dari 329.867,61 Km2 menjadi 111.228,65 Km2. Luas daratan Provinsi Riau menjadi 89.757,85 Km2 (80,70%), sedangkan luas wilayah lautan menjadi 21.470,80 Km2 (19,30%). Wilayah laut ini sesuai dengan UU N0. 32 Tahun 2004 terdiri dari wilayah laut kabupaten dan kota sejauh 4 mil dari garis pantai, wilayah laut provinsi 4-12 mil dan wilayah laut negara di atas 12 mil (Bappeda Riau dan PT. Transfera, 2007: 8).

Secara demografis, di Provinsi Riau sekurang-kurangnya terdapat sepuluh etnik suku, dimana etnik yang dianggap asli adalah Suku Melayu. Adapun kesepuluh suku tersebut adalah Melayu, Jawa, Minangkabau, Batak, Bawean, Bugis, Banjar, Buton, Flores, dan etnik keturunan Cina. Suku Melayu di daerah ini merupakan warisan dari salah satu Kerajaan Melayu.

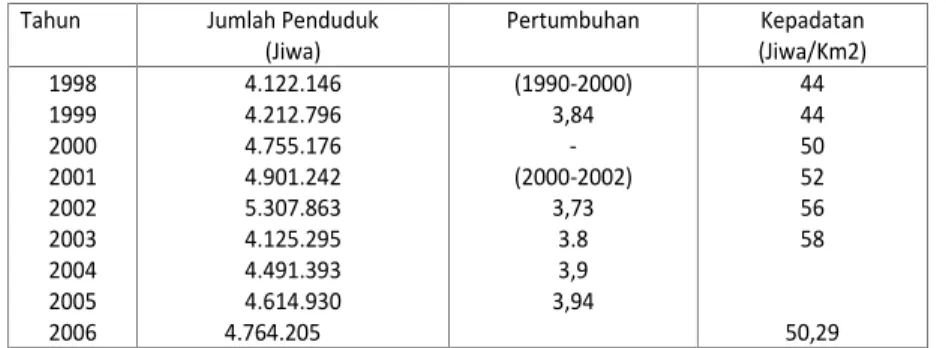

Sejalan dengan perkembangan pembangunan selama otonomi daerah terutama sub-sektor Perkebunan Kelapa Sawit jumlah penduduk bertambah sedemikian pesat. Migrasi penduduk dari luar Riau tersebut umumnya didorong oleh alasan ekonomi (Pemda Riau, 2003: 23). Dari data penduduk BPS tahun 2000 tercatat 206.514 orang masuk ke Riau berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.

Dari Sensus BPS tahun 1990 jumlah penduduk Riau berjumlah 3.278.807 orang yang terdiri dari 1.680.670 laki- laki dan 1.598.137 perempuan. Dalam perkembangannya selama sepuluh tahun, pada sensus penduduk 2000 jumlah penduduk Riau bertambah menjadi 4.733.948 jiwa dengan rincian 2.405.283 laki-laki dan 2.328.665 perempuan. Dari data penduduk ini terlihat bahwa selama tahun 1990-2000 penduduk Riau telah tumbuh rata-rata 3,79 % setahun. Laju

pertumbuhan penduduk Riau ini adalah angka pertumbuhan yang tertinggi di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2002 pen- duduk Riau berjumlah 5.307.863 orang dan pertumbuhan penduduk menurun menjadi 3,73 % rata-rata pertahun di- bandingkan tahun 2001. Kepadapan penduduk adalah 56 jiwa per Km2. Jumlah penduduk Riau yang relatif besar dengan wilayah relatif mudah dijangkau merupakan pasar yang baik bagi berbagai hasil industri termasuk komoditi Kelapa Sawit.

Kondisi ini akan mendorong pula para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penduduk sepanjang 2005-2010 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2005-2010

Sumber: Distransduk Riau (2003), BPS (2007)

2. Politik dan Pemerintahan

Riau dibentuk menjadi provinsi setelah Pemerintah Pusat membagi Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi melalui Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957, tanggal 9 Agustus 19571 (http: id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Riau).

Tahun Jumlah Penduduk

(Jiwa) Pertumbuhan Kepadatan

(Jiwa/Km2) 1998

19992000 20012002 20032004 2005 2006

4.122.146 4.212.796 4.755.176 4.901.242 5.307.863 4.125.295 4.491.393 4.614.930 4.764.205

(1990-2000) 3,84- (2000-2002)

3,73 3.83,9 3,94

44 4450 5256 58 50,29

1 Ketiga Provinsi itu terdiri dari Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. UU Darurat No. 19 Tahun 1957 kemudian diundangkan dalam UU No. 61 Tahun 1958.

Lihat juga Ediruslan PE Amanriza. 2001.Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesaia Yang Legendaris Yayasan Warisan Riau: Pekanbaru.

Proses pembentukan daerah ini berlangsung dalam arena pergulatan kepentingan yang melibatkan sejumlah aktor Pusat dan Daerah. Para aktor lokal berjuang dalam waktu yang cukup panjang. yaitu sekitar 6 tahun dari tanggal 17 November 1952 sampai 5 Maret 1958. Dalam pandangan Pemerintah Pusat, Riau memiliki karakteristik kondisi geografis yang strategis dan kandungan SDA yang melimpah. Kendali terhadap Riau bisa dipegang Pusat bila Gubernur Riau ditentukan oleh Jakarta dan mendapat kepercayaan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat (Rauf, 2002: 33). Sementara itu, aktor dan masyarakat Riau memiliki keinginan kuat agar kekayaan SDA yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan perjuangan itu, para aktor ini berharap putra-putri terbaik daerah dapat memimpin pemerintahan di Riau. Dalam kondisi seperti inilah, berlangsung tarik-menarik kepentingan yang berbenturan berkaitan SDA antara para aktor di Riau.

Pada awal pembentukannya, Provinsi Riau memiliki luas 329.867 Km2 yang terdiri atas daratan 94.561,6 Km2 dan luas lautan 235.306 Km2.2 Di daerah ini terdapat 3.214 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai timur 1.800 mil. Provinsi ini berada di Selat Malaka dan berseberangan dengan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia. Selain itu, Riau memiliki luas kawasan pasang surut 3,92 juta Ha, dan kawasan hutan 9,2 juta Ha. Provinsi ini amat kaya SDA. Tahun 1977, produksi pertambangan minyak bumi 943.500,45 barel/hari, Gas bumi 349.820.90 MCSF/hari, Timah 6.690.50 ton, Bouksit 808.

749.00 ton, granit 2.527.398.48 M3, dan pasir 2.620. 250.00 M33,

2 Berdasarkan UU.15/83 luas lautan termasuk Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) berubah menjadi 379.000Km2. Pembagian wilayah swatantra Tingkat I Riau berdasarkan undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo lembaran negara No.75 tahun 1957.

3 Minyak bumi misalnya menyumbang lebih dari 60% produksi minyak nasional.

PT.Caltex Pasific Indonesia (CPI) adalah perusahaan yang paling banyak menyedot minyak Riau rata-rata 750 ribu dari 900 ribu barel minyak perhari, bahkan 1972-1973 perusahaan ini memproduksi 1 juta barel perhari.