ANALISIS KELIMPAHAN PERIFITON PADA KERAPATAN LAMUN DI PERAIRAN PULAU UNGGEH, KECAMATAN

BADIRI, KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA

MUHAMMAD DZIKRI 130302023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISIS KELIMPAHAN PERIFITON PADA KERAPATAN LAMUN DI PERAIRAN PULAU UNGGEH, KECAMATAN

BADIRI, KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

MUHAMMAD DZIKRI 130302023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2017

ANALISIS KELIMPAHAN PERIFITON PADA KERAPATAN LAMUN DI PERAIRAN PULAU UNGGEH, KECAMATAN

BADIRI, KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

MUHAMMAD DZIKRI 130302023

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan Di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2017

Universitas Sumatera Utara

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzikri NIM : 130302023

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun di Perairan Pulau Unggeh Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.”

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikuptip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan, Oktober 2017

Muhammad Dzikri NIM. 130302023

ABSTRAK

MUHAMMAD DZIKRI. Analisis Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun di Perairan Pulau Unggeh Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Di bawah bimbingan PINDI PATANA dan AMANATUL FADHILAH.

Perifiton memiliki peranan penting dalam penyedia produktivitas perairan di laut dangkal dan memiliki hubungan simbiosis dengan padang Lamun atau substrat sebagai tempat menempelnya perifiton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan Perifiton dan bagaimana hubungannya terhadap kerapatan lamun di perairan Pulau Unggeh Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan pada bulan Mei 2017 menggunakan metode purposive sampling dengan cara pengambilan dan pengamatan vegetasi lamun, analisis kelimpahan perifiton serta pengukuran parameter kualitas air berdasarkan pemanfaatan. Analisis data meliputi, analisis vegetasi lamun, analisis perifiton, analisis kualitas air dan analisis substrat. Ditemukan 3 jenis lamun dengan kerapatan pada Stasiun I 133 ind/m2, Stasiun II 125 ind/m2 dan Stasiun III 109 ind/m2. Pada Perifiton ditemukan 34 genera di lokasi penelitian, Kepadatan perifiton Stasiun I sebanyak 507, Stasiun II sebanyak 503, dan Stasiun III sebanyak 449. Kepadatan tertinggi ditemukan jenis Bacillaria sp. sebesar 40.000 ind/m2. dan Kepadatan terendah ditemukan jenis Amphileptus sp. sebesar 3.111 ind/m2. Hubungan kerapatan lamun terhadap kepadatan perifiton di perairan Pulau Unggeh ditunjukkan dengan persamaan y = 4.8036x – 80.304 dengan R² = 0.9378 dan r = 0.9683. yang menunjukkan hasil hubungan yang kuat, serta menandakan setiap penambahan kerapatan lamun mempengaruhi penambahan jumlah perifiton pada padang lamun.

Kata Kunci: lamun, perifiton, analisis kelimpahan, pulau unggeh

ABSTRACT

MUHAMMAD DZIKRI. Analysis on the density Perifiton Seagrass Abundance in the waters of the island of Unggeh Subdistrict Badiri Central Tapanuli Regency of North Sumatra Province. Under the guidance of PINDI PATANA and AMANATUL FADHILAH.

Perifiton has an important role in provider productivity waters in the ocean is shallow and have a symbiotic relationship with the Seagrass meadow or substrate as a place perifiton. This research aims to know the abundance of Perifiton and how to do against the density of seagrass in the waters of the island of Unggeh Subdistrict Badiri, Tapanuli Regency of North Sumatra, was implemented in may 2017 using purposive sampling method by means of retrieval and observations of vegetation seagrass, analysis of the abundance of the perifiton as well as the measurement of the parameters of water quality based on utilization.

Data analysis includes, vegetation analysis of seagrass, perifiton analysis, analysis of water quality and analysis of the substrate. Found 3 different types of seagrass with density at the station I 133 ind/m2, II 125 ind/m2 and III 109 ind/m2. On Perifiton 34 genera were found at the site of a research station of the perifiton Density, I as much as 507, station II as much as 503, and III as much as 449. The highest density found type of Bacillaria SP. of 40,000 ind/m2. the lowest Density and found the kind of Amphileptus SP. of 3,111 ind/m2. Seagrass density relationships against the overcrowding of perifiton Island in the waters of Unggeh represented by the equation y = 4.8036 x – 80,304 with R ² = 0.9378 and r = 0.9683. the results showed a strong relationship, as well as indicate any addition of seagrass density affects the addition of number of perifiton at padang seagrass.

Keywords: seagrass, perifiton, analysis of the abundance, the island of Unggeh

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Desember 1995 dari Ayahanda Sofyan dan Ibunda Paini penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 060907 Medan pada tahun 2001 - 2007 dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditempuh dari tahun 2007 - 2010 di SMP Negeri 2 Medan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Medan dengan Jurusan IPA pada tahun 2010 - 2013.

Penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Belawan.

Selain mengikuti perkuliahan penulis juga menjadi asisten laboratorium Fisiologi Hewan Air tahun 2015 – 2017 dan laboratorium Sumberdaya Hayati Perairan tahun 2017 – 2018. Penulis pernah mengikuti Pertukaran Mahasiswa Nusantara Tanah Air (PERMATA) selama 1 semester di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2015. Penulis juga aktif diorganisasi Badan Kenaziran Musholla (BKM) Al- Mukhlisin FP USU, tahun 2014-2015 sebagai Wakil Bendahara Umum dan tahun 2015-2016 sebagai Biro Administrasi. Kemudian

aktif di Lembaga Mentoring Agama Islam (L-MAI), tahun 2016-2017 sebagai Ketua Umum. Ikatan Mahasiswa Muslim Pertanian Indonesia (IMMPERTI), tahun 2016-2017 sebagai anggota. Kemudian diorganisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), tahun 2015-2017 sebagai staf di bidang Kaderisasi.

Untuk menyelesaikan studi di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Penulis melaksanakan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun di Perairan Pulau Unggeh Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara” yang dibimbing oleh Bapak Pindi Patana, S.Hut, M.Sc dan Ibu Amanatul Fadhilah, S.Pi, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun di Perairan Pulau Unggeh, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Temnhah, Provinsi Sumatera Utara”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Sumatera Utara. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis sangat berterima kasih terutama kepada kedua orangtua dan keluarga penulis yang telah sabar dan berdo’a untuk penulis. Dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Pindi Patana, S. Hut, M. Sc selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Amanatul Fadhilah, S. Pi, M. Si selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, motivasi, dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Eri Yusni, M. Sc selaku Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.

3. Keluarga BKM AL- Mukhlisin Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang menjadi tempat penulis untuk berproses, tumbuh dan berkembang.

4. Abangda Esmil Dalimunthe, Mulkan Syahputra, Andilaw Riko Sipahutar, Syahrul Hamid Nasution, Risky Arsti, Fahrizal Nasution, Yudi Irawan atau Tim Al- Furqon serta Toni Arya Dharma, Agus Susanto, Syamsuri Simamora dan BKM 2013 yang telah memberikan semangat, evaluasi dan berjuang bersama selama berada di kampus.

5. Tim Penelitian Pulau Unggeh Muhammad Guntur, Muhammad Mulia Wisesa, Romanda Mora Tanjung dan Azwir Siregar yang saling memberikan semangat dan masukan kepada penulis serta tim pendukung penelitian abangda Haris dan Keluarga.

6. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan MSP 2013. Semangat dan sukses untuk kita semua.

Penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan informasi dalam bidang perikanan khususnya dalam mengembangkan wilayah perairan Pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Perumusan Masalah ... 3

Tujuan Penelitian ... 4

Manfaat Penelitian ... 4

Kerangka Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Karakteristik Pulau Unggeh ... 6

Perifiton ... 6

Lamun ... 10

Peranan Faktor Lingkungan terhadap Komunitas Perifiton ... 13

Suhu ... 13

Salinitas ... 13

pH ... 14

Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) ... 14

Nitrat ... 14

Fosfat ... 15

Tipe Substrat ... 15

Kekeruhan ... 16

Kedalaman ... 16

Kecepatan Arus ... 17

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat ... 18

Alat dan Bahan ... 18

Deskripsi Area ... 18

Prosedur Penelitian... 22

Pengamatan Lamun ... 21

Analisis Data ... 21

Menghitung Penutupan Lamun dalam Satu Kuadrat ... 23

Menghitung Rata-rata Penutupan Lamun per Stasiun ... 23

Kerapatan Lamun ... 23

Teknik Pengambilan Sampel Perifiton ... 24

Analisis Data ... 24

Kepadatan Jenis Perifiton ... 24

Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Jenis Perifiton ... 25

Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 27

Hubungan Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun ... 27

Analisis Regresi ... 27

Analisis Korelasi ... 28

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 29

Spesies Lamun ... 29

Enhalus acroides (Ea) ... 29

Cymodocea serrulata (Cs) ... 30

Halodule pinifolia (Hp) ... 31

Kondisi Ekosistem Lamun ... 32

Penutupan Lamun ... 32

Kerapatan Lamun ... 34

Kelimpahan Spesies Perifiton ... 35

Kepadatan Perifiton ... 37

Indeks Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E) dan Dominansi (C) ... 38

Parameter Fisika – Kimia Perairan ... 39

Hubungan Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun .... 41

Pembahasan ... 41

Kepadatan Perifiton ... 41

Indeks Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E) dan Dominansi (C) ... 44

Parameter Fisika – Kimia Perairan ... 46

Hubungan Kelimpahan Perifiton pada Kerapatan Lamun .... 50

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 52

Saran ... 52

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

1. Kerangka Pemikiran Penelitian ... 5

2. Peta Lokasi Penelitian ... 19

3. Lokasi Stasiun I ... 19

4. Lokasi Stasiun II ... 20

5. Lokasi Stasiun III ... 21

6. Skema Transek Kuadrat di Padang Lamun ... 22

7. Morfologi Enhalus acoroides, Bentuk Buah Daun dan Petak Transek ... 28

8. Morfologi Cymodocea serrulata, Bentuk Buah Daun dan Petak Transek ... 29

9. Morfologi Halodule pinifolio, Bentuk Buah Daun dan Petak Transek ... 30

10. Rata – rata Penutupan Lamun per Stasiun ... 32

11. Kerapatan lamun per Stasiun dan per Jenis... 34

12. Kepadatan Spesies Perifiton ... 37

13. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominaasi Perifiton ... 38

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

14. Klasifikasi lamun di Indonesia menurut Azkab (1999)………7

15. Penilaian Penutupan Lamun dalam Kotak Kecil Penyusun Kuadrat ... 22

16. Skala Kategori Lamun berdasarkan Kerapatan (Braun-Blanquet, 1965) .... 23

17. Pengukuran Parameter Fisika-Kimia perairan ... 27

18. Persentase Tutupan Lamun per Stasiun dan per Jenis ... 32

19. Kerapatan Lamun per Stasiun dan per Jenis ... 34

20. Klasifikasi Perifiton ... 34

21. Kepadatan Perifiton ... 36

22. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Perifiton ... 38

23. Hasil Pengukuran Fisika-Kimia Air ... 39

DAFTAR LAMPIRAN

No. Teks Halaman

1. Rencana Jadwal Penelitian ... 54

2. Rincian Dana Penelitian ... 55

3. Alat dan Bahan Penelitian ... 56

4. Langkah Kerja ... 59

5. Analisis Data Penutupan dan Kerapatan Lamun ... 62

6. Spesies Perifiton ... 71

7. Hasil Identifikasi Perifiton ... 75

8. Analisis Data Hubungan Perifiton dengan Kerapatan Lamun ... 77

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perifiton merupakan suatu diatom atau jasad-jasad yang dapat hidup melekat pada substrat. Selain itu, perifiton juga bagian dari trofic level yang memiliki peranan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Biomassa yang terbentuk merupakan sumber makanan alami bagi biota air yang lebih tinggi yaitu zooplankton, juvenil, udang, moluska dan ikan. Perifiton selain berperan penting dalam produktivitas primer serta sebagai indikator ekologis dan tingkat pencemaran perairan serta dapat merespon perubahan lingkungan perairan sehingga sangat menarik apabila dilakukan kajian mengenai organisme perifiton ini yang memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan laut dangkal.

Berbagai upaya harus dilakukan demi menjaga kelestarian perifiton yaitu dengan menjaga atau membudidayakan substratnya yang salah satunya adalah lamun, karena perkembangan perifiton juga tergantung dari substratnya (Juanda, 2014).

Menurut Zulkifli (2000), Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki produktivitas primer yang tinggi pada daerah laut dangkal. Sehingga mampu mendukung potensi sumberdaya yang tinggi. Padang lamun mempunyai fungsi ekologis diantaranya sebagai produsen primer, pendaur ulang unsur hara, penstabil substrat, penangkap sedimen, sebagai habitat dan makanan serta tempat berlindung bagi biota laut

Keberadaan padang lamun dapat mempengaruhi struktur dari komunitas perifiton. Ketahanan daun lamun menetukan atau mendukung sejumlah besar kehidupan perifiton cocok untuk menempel. Umumnya perifiton yang hidupnya menempel di daun lamun merupakan sumber energi diperairan sangat melimpah dan memiliki peran yang besar dalam mendukung produktivitas primer pada ekosistem lamun. Perifiton mempunyai peranan penting dalam rantai makanan pada ekositem lamun dimana perifiton merupakan makanan alami bagi organisme pada tingkat trofik yang lebih tinggi (Wibowo, 2014).

Peranan perifiton juga termasuk penting dalam proses dekomposisi pada daun lamun. Perifiton ikut berperan salah satunya adalah mempercepat proses pemutusan daun akibat padatnya penempelan perifiton, sehingga daun yang jatuh akan didekomposisi oleh bakteri menghasilkan serasah-serasah, endapan-endapan serasah akan dikonsumsi oleh fauna dasar, sedangkan partikel serasah yang tersuspensi dalam air merupakan makanan bagi invertebrata penyaring (filter feeder) pada langkah selanjutnya hewan-hewan tersebut akan menjadi mangsa hewan karnivor yang terdiri dari berbagai jenis ikan dan invertebrata. Jika lamun sudah mati tidak bisa digunakan lagi maka peranan perifiton membantu pemutusan daun lamun yang sudah tua, sehingga lamun dapat bergenerasi dengan baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi perifiton yang bersifat epifit untuk menempel, perifiton menempel dengan menggulung-gulung alat penempelya berupa benang-benang gelatin. Perifiton tidak dapat menempel pada permukaan daun lamun yang licin atau halus (Novianti, 2013).

Keterkaitan lamun dengan populasi ikan menjelaskan tentang peranan lamun sebagai tempat ikan mencari makan. Dalam hal ini lamun di lingkungan

pesisir dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan plankton yaitu:

mensuplai makanan dan zat hara ke ekosistem perairan, membentuk sedimen dan berinteraksi dengan terumbu karang, memberikan tempat untuk berasosiasinya berbagai flora dan fauna dan mengatur pertukaran air. Struktur komunitas perifiton dari setiap perairan dapat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan antara lain intensitas cahaya matahari, tipe substrat, kondisi lokasi, kedalaman dan arus. Selain itu, dipengaruhi juga oleh struktur komunitas lamun itu sendiri. Kerapatan dan penutupan lamun mempengaruhi keberadaan dan kepadatan perifiton. Hal ini disebabkan karena berhubungan erat dengan kestabilan substrat (daun lamun) dari pengaruh pencucian dan sirkulasi air serta kebebasan perifiton dalam memperoleh cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis sehingga produktivitas primer perairan tersebut dapat dikatakan baik atau optimal. Tingginya produktivitas lamun berkaitan erat dengan tingginya laju produktivitas organisme yang berasosiasi dengan padang lamun. Di lamun terdapat sejumlah hewan herbivora atau detrivora. Organisme yang berasosiasi dengan lamun memberikan kontribusi yang berbeda-beda (Isabella, 2011).

Perumusan Masalah

Suatu ekosistem lamun memiliki banyak fungsi ekologis seperti habitat biota laut dan tempat mencari makanan bagi berbagai biota laut. Salah satunya perifiton yang bersimbiosis dengan lamun merupakan sumber makanan bagi biota air atau bagian dari trofic level yang memiliki peranan baik secara langsung atau tidak. Sehingga sangat menarik apabila dilakukan kajian mengenai organisme perifiton yang meiliki peranan penting dalam ekosistem laut dangkal, maka didapatkan rumusan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelimpahan dan keanekaragaman, keseragaman jenis dan dominansi perifiton pada tingkat kerapatan lamun di perairan pulau Unggeh, Tapanuli Tengah?

2. Bagaimana hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan dan komposisi organisme perifiton?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman, keseragaman jenis dan dominansi perifiton pada tingkat kerapatan lamun di perairan pulau Unggeh, Tapanuli Tengah.

2. Untuk mengetahui hubungan antara kerapatan lamun dengan kelimpahan dan komposisi organisme perifiton pada tingkat kerapatan lamun di perairan pulau Unggeh, Tapanuli Tengah.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dalam pelestarian dan pengelolaan biota laut dan lingkungan pesisir khususnya perifiton dan ekosistem lamun serta dapat juga sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan.

Kerangka Pemikiran

Pulau Unggeh merupakan salah satu pulau yang memiliki ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan juga terdapat ekositem terumbu karang.

Ekosistem lamun memiliki peranan penting bagi organisme yang sangat membutuhkan tempat untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya organisme yang erat kaitannya dengan tumbuhan lamun ialah perifiton. Perifiton merupakan jasad-

jasad yang dapat hidup melekat pada permukaan daun lamun. Organisme perifiton mempunyai peranan penting dalam penyedia produktivitas perairan, karena dapat melakukan proses fotosintesis yang dapat membentuk zat organik dari zat anorganik. Organisme ini juga memanfaatkan nutrien ada di ekosistem lamun.

Peran penting diatom perifiton dapat dilihat dalam ekosistem perairan, hal ini berhubungan dengan fungsi diatom perifiton sebagai produsen dalam rantai makanan yakni penghasil bahan organik dan oksigen. Setiap ekosistem perairan dan biota yang menetap tentunya akan memiliki parameter-parameter yang dapat ditolerir. Oleh karena itu, faktor pembatas sangatlah mempengaruhi keberlangsungannya. Perifiton yang menempel juga dapat membantu proses dekomposisi pada daun lamun dengan cepat. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Ekosistem Lamun di

Pulau Unggeh

Kualitas Perairan

Lamun Perifiton

Dominansi, Keseragaman, Keanekaragaman dan

Kelimpahan Kerapatan Lamun

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Pulau Unggeh

Pulau Unggeh memiliki topografi, terdiri atas dataran rendah dengan sedikit perbukitan pada arah barat. Pada bagian barat dan selatan terdapat pantai berbatu, sedangkan bagian utara dan timur dengan pantai berpasir. Paparan dasar laut sebelah selatan, barat dan utara landai dengan dasar pasir dan ditumbuhi terumbu karang, sedangkan sebelah timur curam atau tubir dengan dasar laut yang dalam. Pada bagian barat, ditemukan ekosistem mangrove, kondisi pantai berpasir, dasar perairan yang landai dan tidak dalam kondisi yang baik bagi ekosistem terumbu karang (Zalukhu, 2016).

Pulau Unggeh berada dalam wilayah administrasi desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada pantai barat pulau Sumatera. Pulau Unggeh terletak sekitar 11 mil dari daratan Sumatera dan merupakan sebuah pulau yang ditumbuhi beragam flora seperti pohon kelapa, semak belukar, pohon ketapang serta beberapa jenis kayu lainnnya. Pengelolaan terumbu karang tidak terlepas dari pengetahuan mengenai jenis-jenis karang dan biota penghuni lainnya dilokasi ekosistem terumbu karang tersebut (Delisma, 2015).

Perifiton

Salah satu organisme yang erat kaitannya dengan tumbuhan lamun ialah perifiton. Perifiton merupakan jasad-jasad yang dapat hidup melekat pada permukaan daun lamun. Organisme perifiton mempunyai peranan penting dalam penyedia produktivitas perairan, karena dapat melakukan proses fotosintesis yang dapat membentuk zat organik dari zat anorganik. Organisme ini juga memanfaatkan nutrien yang ada di ekosistem lamun. Beberapa perifiton diantaranya ada yang berbentuk koloni, yang memiliki kemampuan melekat pada permukaan substrat lebih baik daripada mikroalga lainnya. Diatom perifiton merupakan indikator biologi yang baik untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi pada suatu badan air. Perubahan kandungan senyawa kimia yang masuk kedalam suatu perairan merupakan faktor penting dalam mempelajari perkembangan komunitas diatom perifiton. Peranan penting diatom perifiton sebagai produsen dalam rantai makanan yakni penghasil bahan organik dan oksigen (Novianti, 2013).

Perifiton adalah bagian dari trofik level yang memiliki peranan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Biomassa yang terbentuk merupakan sumber makanan alami bagi biota air yang lebih tinggi yaitu zooplankton, juvenil udang, moluska dan ikan. Berbagai upaya harus dilakukan demi menjaga kelestarian perifiton yaitu dengan membudidayakan substratnya yang salah satunya adalah lamun, karena perkembangan perifiton juga tergantung pada substratnya (Siagian, 2012).

Istilah perifiton meskipun digunakan secara bervariasi, namun lebih ditujukan kepada flora yang tumbuh di atas substrat di perairan. Perifiton adalah mikrolgae menempel yang umumnya merupakan sumber energi utama di perairan

yang sangat melimpah dan memiliki peranan yang lebih besar dalam menentukan produktivitas primer. Istilah perifiton untuk alga yang tumbuh di permukaan substrat alami atau aufwuch (Biggs, 2000).

Menurut Juanda (2014) berdasarkan tipe substrat tempat menempelnya perifiton mengklasifikasikan sebagai berikut :

1. Epifitik, menempel pada permukaan tumbuhan 2. Epipelik, menempel pada permukaan sedimen 3. Epilitik, menempel pada permukaan batuan 4. Epizooik, menempel pada permukaan hewan

5. Epipsammik, hidup dan bergerak diantara butir-butir pasir

Struktur komunitas meliputi keanekaragaman jenis, keseragaman, kelimpahan, struktur dan bentuk pertumbuhan, dominansi dan struktur trofik.

Keanekaragaman menunjukkan keberadaan suatu spesies dalam suatu komunitas di ekosistem. Semakin tinggi keanekaragaman spesies disuatu komunitas menunjukkan adanya keseimbangan dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman spesies di suatu komunitas menunjukkan komposisi individu dari spesies yang terdapat dalam suatu komunitas. Bila keseragaman mendekati minimum dan sebaliknya suatu komunitas akan relatif baik apabila keseragaman mendekati maksimum. Dominansi menunjukkan ada tidaknya suatu jenis individu yang medominasi dalam suatu komunitas, dimana jenis yang mendominasi cenderung mengendalikan komunitas (Hertanto, 2008).

Perkembangan perifiton menuju kemantapan komunitasnya sangat ditentukan oleh kemantapan substratnya. Substrat dari benda hidup sering bersifat sementara karena adanya proses pertumbuhan dan kematian. Setiap saat pada

substrat hidup akan terjadi perubahan lingkungan sebagai akibat dari respirasi dan asimilasi, sehingga mempengaruhi komunitas perifiton. Biomassa perifiton yang terbentuk merupakan sumber makanan alami bagi biota air yang lebih tinggi yaitu zooplankton, juvenil udang, moluska dan ikan. Perkembangan perifiton dapat dipandang sebagai proses akumulasi, yaitu proses peningkatan biomassa dengan bertambahnya waktu. Akumulasi merupakan hasil kolonialisasi dengan proses biologi yang menyertainya dan berinteraksi dengan faktor fisika-kimia perairan (Lawati, 2014).

Proses kolonialisasi merupakan pembentukan koloni perifiton pada substrat yang berlangsung secara seketika pengkoloni menempel pada substrat.

Tipe substrat sangat menentukan proses kolonialisasi dan komposisi perifiton, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan dan alat penempelnya. Kemampuan perifiton pada substrat menentukan eksistensinya terhadap pencucian oleh arus atau gelombang yang dapat dimusnahkannya. Menurut Wibowo (2014), untuk menempel pada substrat, perifiton mempunyai berbagai alat penempel, yaitu : 1. Rhizoid, seperti pada Oedogonium dan Ulothrix

2. Tangkai begelatin panjang atau pendek, seperti pada Cymbella, Gomphonema dan Achnanthes.

3. Bantalan gelatin berbentuk setengah bulatan (sphaerical) yang diperkuat dengan kapur atau tidak seperti pada Rivularia, Chaetophora dan Ophyrydium.

Komposisi perifiton pada daun lamun sangat dipengaruhi oleh morfologi, umur dan letak atau tempat hidup lamunnya. Lamun dengan tipe daun yang besar akan lebih disukai daripada lamun yang mempunyai daun yang lebih kecil, karena lamun dengan morfologi yang lebih besar atau kuat akan mempunyai kondisi

substrat yang lebih stabil. Begitu pula dengan umur lamun, pada lamun yang lebih tua komposisi dan kepadatan perifiton akan berbeda dengan lamun yang lebih muda karena proses penempelan dan pembentukan koloni perifiton memerlukan waktu yang cukup lama (Nuraeni, 1996).

Lamun

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh subur di laut dangkal dan sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di laut, serta merupakan komponen yang seringkali terdapat di lingkungan perairan pesisir. Lamun merupakan satu-satuunya tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbunga yang mimiliki daun, batang dan akar sejati yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya didalam air laut (Rahman, 2006).

Menurut Azkab (1999) secara lengkap klasifikasi beberapa jenis lamun yang terdapat di perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi lamun di Indonesia Divisio Magnoliophyta

Class Sub Class

Angiospermae Monocotyledonae Ordo Helobiae

Familia (1) Hydrocharitaceae

Genus Enhalus Thalassia Halophila

Spesies Enhalus acoroides

Thalassia hemprichii

Halophila decipiens Halophila ovalis Halophila minor Halophila spinulosa Familia (2) Cymodoceaceae/Potamogetonaceae

Genus Cymodocea Halodule Syringodium Thalassodendron Spesies Cymodocea

rotundata

Halodule pinifolia

Syringodium isoetifolium

Thalassodendron ciliatum

Cymodocea serrulata

Halodule uninervis

Pola hidup lamun berupa hamparan, maka dikenal juga istilah padang lamun (Seagrass bed) yaitu hamparan vegetasi lamun yang menutup suatu area pesisir/laut dangkal terbentuk dari satu jenis atau lebih dengan kerapatan padat atau jarang. Lamun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannnya. Lamun hidup di perairan yang dangkal dan jernih dengan sirkulasi air yang baik. Air yang bersirkulasi diperlukan untuk mengahantarkan zat-zat hara dan oksigen serta mangangkut hasil metabolisme lamun ke luar daerah padang lamun (Arifin, 2004).

Zonasi sebaran lamun dari pantai ke arah tubir pada umumnya berkesinambungan, perbedaan yang terdapat biasanya pada komposisi jenisnya (tunggal atau campuran) maupun luas penutupannya. Lamun membutuhkan substrat dasar yang lunak sampai berpasir untuk mudah ditembus oleh akar-akar dan rimpangnya guna menyokong tumbuhan ditempatnya (Aprianto, 2014).

Lamun mempunyai tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya di laut dangkal seperti mangrove dan terumbu karang. Lamun memfiksasi sejumlah karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan di laut, baik digunakan langsung oleh herbivora maupun melalui proses dekomposisi sebagai serasah. Proses dekomposisi menghasilkan materi yang langsung dapat dikonsumsi oleh fauna bentik, sedangkan partikel-partikel serasah didalam air merupakan makanan invertebrata penyaring (filter feeder). Pada gilirannya nanti hewan tersebut akan menjadi

mangsa karnivora yang terdiri dari berbagai jenis ikan dan invertebrata (Nurzahraeni, 2014).

Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan (alga). Disamping itu, padang lamun juga dapat berfungsi sebagai daerah asuhan dan sebagai makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang (coral fishes). Komunitas flora dan fauna di daerah lamun mempunyai komposisi yang khas. Daunnya mendukung sejumlah besar organisme perifiton dengan suatu substrat yang cocok untuk penempelan (Rahman, 2016).

Padang lamun memainkan suatu peranan penting dalam stabilisasi substrat dan melindungi dasar perairan dari erosi. Daun lamun yang lebat dapat memperlambat gerakan air atau dapat meredam arus yang disebabkan oleh arus dan gelombang serta menyebabkan perairan disekitarnya menjadi tenang.

Disamping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar perairan. Dengan demikian ekosistem ini bertindak sebagai pencegah dan penangkap sedimen (Dwindaru, 2010).

Rimpang dan akar lamun menangkap dan menggabungkan sedimen sehingga meningkatkan stabilitas permukaan dibawahnya dan pada saat yang sama menjadikan air lebih jernih. Lamun dapat memodifikasikan sedimen yaitu dengan cara yakni lamun menstabilkan endapan/hamparan pasir dan hamparan lamun yang lebat menyebabkan perairan menjadi tenang. Ketika sedimen halus tersebut ke bawah dan berada diantara akar, ia tidak dapat tersuspensi lagi oleh kekuatan arus dan ombak. Daun lamun dapat menangkap sedimen halus melalui

kontak karena daun-daun lamun tersebut biasanya diliputi oleh mikroorganisme (Zulkifli, 2000).

Lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh perifiton untuk pertumbuhannya. Lamun dapat menyerap karbon dari air melalui daun dan dari sedimen melalui akar. Fosfat yang diserap oleh daun-daun lamun dapat bergerak sepanjang helai daun. Fosfat diserap oleh akar lamun dari celah-celah sedimen, kemudian dialirkan ke daun dan selanjutnya di pindahkan ke perairan sekitarnya (Novianti, 2013).

Zat hara tersebut secara potensial dapat dipergunakan oleh perifiton apabila berada dalam medium yang miskin fosfat. Beberapa jenis alga biru-hijau yang bersifat epifit pada Thalassia sp memfiksasi nitrogen dan menyebabkan nitrat yang terlarut mendapatkan jalan masuk ke hospesnya atau pengayaan (enchriment) terhadap air laut. Nitrogen yang diserap oleh akar lamun ditranslokasikan melalui daun ke dalam perifiton (Alhanif, 1996).

Peranan Faktor-Faktor Lingkungan terhadap Komunitas Perifiton

Menurut Hertanto (2008) faktor-faktor lingkungan baik itu parameter fisika dan kimia memiliki peranan yang akan mempengaruhi segala bentuk kehidupan organisme secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik fisika-kimia perairan pada suatu habitat akan mendukuung suatu struktur dengan komunitas lamun dan perifiton.

1. Suhu

Suhu perairan sangat berpengaruh bagi lamun. Perubahan suhu air dapat mempengaruhi proses-proses biokimia, fotosintesis dan pertumbuhan lamun,

menentukan ketersediaan unsur hara, penyerapan unsur hara, respirasi, panjang daun dan faktor-faktor fisiologis serta ekologis lainnya. Lamun dapat mentolerir suhu perairan antara 20-36°C tetapi suhu optimum untuk fotosintesis lamun berkisar 28-30°C (Isabella, 2011).

2. Salinitas

Penurunan salinitas menyebabkan laju fotosintesis dan pertumbuhan lamun menurun dan berpengaruh terhadap perkecambahan dan pembentukan bunga lamun. Peningkatan salinitas dapat menurunkan kelimpahan perifiton.

Lamun mentolerir suatu kisaran salinitas yang luas yaitu 6-60 ppt (bahkan dapat mentolerir air tawar dalam periode pendek). Untuk pertumbuhan lamun yang optimum dibutuhkan salinitas < 35 ppt (Isabella, 2011).

3. Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) berpengaruh terhadap metabolism dari hewan akuatik. Nilai pH sendiri dipengaruhi oleh kadar C02 di perairan dan kadar CO2 di perairan dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis dan respirasi hewan air.

Nilai pH di lingkungan perairan laut relatif stabil dan berada pada kisaran yang sempit, biasanya berkisar antara 7,5-8,4. Batas toleransi organisme perairan terhadap pH bervariasi tergantung kepada suhu, DO dan tingkat kesuburan perairan (Isabella, 2011).

4. Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen terlarut yang dihasilkan dari fotosintesis di daun dialirkan ke rimpang dan akar. Sebagian oksigen terlarut ini dipakai untuk respirasi akar dan rimpang, sisanya dikeluarkan melalui dinding sel ke sedimen. Oksigen yang masuk kedalam sedimen tersebut dipakai oleh bakteri nitrifikasi dalam proses

siklus nitrogen di padang lamun. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh organisme air untuk proses metabolisme jaringan tubuhnya. Kandungan oksigen terlarut di perairan juga dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran. Konsentrasi oksigen yang terlalu rendah akan menyebabkan kematian pada biota yang terdapat di air.

Rendahnya kandungan oksigen disebabkan oleh pesatnya aktivitas bakteri dalam menguraikan bahan organik di perairan (Yuliana, 2012).

5. Nitrat

Ketersediaan nutrien di perairan padang lamun dapat berperan sebagai faktor pembatas pertumbuhannya. Padang lamun yang tumbuh pada sedimen kapur, unsur hara fosfat dapat bertindak sebagai faktor pembatas pertumbuhannya karena terikat kuatnya oleh partikel-partikel sedimennya. Ketersediaan nitrit di perairan diduga sebagai pembatas pertumbuhannya. Dengan demikian, efisiensi daur nutrisi dalam sistemnya akan menjadi sangat penting untuk memelihara produktivitas primer lamun dan perifiton sebagai organisme autotrof.

Perkembangan perifiton sebagai komponen biota autotrof dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara di perairan. Peningkatan kandungan nitrogen bersama- sama dengan fosfor akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air (Yuliana, 2012).

6. Fosfat

Fosfat anoganik atau dalam tubuh organisme melayang atau seton dan senyawa organik. Senyawa fosfat dalam perairan dapat berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan dan pelapukan dari tumbuhan atau dari laut sendiri sumber-sumber fosfat di perairan juga berasal dari limbah industri, hancuran dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik dan mineral-

mineral fosfat. Fosfat yang diserap oleh organisme nabati yakni mikro atau makrofita berbentuk orthofosfat yang terlarut dalam air atau asam lemak (Yuliana, 2012).

7. Tipe Substrat

Penyebaran horizontal padang lamun sangat dipengaruhi oleh karakteristik substrat dan kondisi gerakan air. Semakin tipis substrat atau sedimen perairan akan menyebabkan kehidupan lamun tidak stabil, sebaliknya semakin tebal substrat perairan lamun akan tumbuh subur yaitu berdaun panjang dan rimbun atau padat, serta pengikatan dan penangkap sedimen semakin tinggi.

Perkembangan komunitas perifiton ditentukan oleh kemantapan substratnya yaitu lamun. Substrat berupa benda hidup seperti lamun sering bersifat sementara karena adanya proses pertumbuhan dan kematian (Yuliana, 2012).

8. Kekeruhan

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang menyebabkan terjadinya fenomena pembiasan cahaya dan menyebabkan terhalangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air. Nilai kekeruhan berbanding terbalik dengan kecerahan. Semakin rendah nilai kekeruhan maka semakin tinggi nilai kecerahan peairan yang berarti semakin besar tingkat penetrasi cahaya pada kolom air.

Kekeruhan dapat disebabkan oleh adanya partikel-partikel tersuspensi, zat-zat koloid, bahan-bahan organik, jasad renik yang melayang dalam kolom air. Lamun dapat menurunkan kekeruhan air karena mampu mengurangi kecepatan arus yang melalui padang lamun karena daun-daun tersebut biasanya diliputi oleh mikroorganisme akibatnya partikel tersuspensi di kolom air akan jatuh ke dasar

perairan. Dalam keadaaan surut, rimpang dan akar lamun dapat menangkap serta menggabungkan sedimen, sehingga meningkatkan stabilitas permukaan dibawahnya (Isabella, 2011).

9. Kedalaman

Penyebaran lamun berbeda untuk setiap spesies sesuai dengan kedalaman air. Batas kedalaman sebagian besar spesiesnya adalah 10-12 m, tetapi pada perairan yang sangat jernih dapat dijumpai pada tempat yang lebih dalam. Untuk spesies lamun yang bersifat pioneer (seperti Cyamodoceae spp., Halodule spp., Syringodium spp.) cenderung tumbuh dibagian perairan dangkal, sebaliknya spesies yang bersifat klimaks seperti Pasidonia spp cenderung tumbuh pada perairan dalam karena hal ini berkaitan dengan rhizoma dan kebutuhan respirasi (Yuliana, 2012).

10. Kecepatan Arus

Arus merupakan gerakan air yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Kecepatan arus perairan berpengaruh pada produktivitas padang lamun. Arus 0,66 m/s akan menghanyutkan semua transplantasi metode Plugs dalam waktu 2 minggu. Pada daerah yang arusnya lemah, sedimen pada padang lamun terdiri dari lumpur halus dan detritus. Beberapa jenis alga yang menempel dapat mendominasi perairan berarus kuat. Berkurangnya kecepatan arus akan meningkatkan keragaman jenis organisme yang melekat. Laju penempelan biota terhadap lamun dipengaruhi oleh adanya gaya-gaya hidrodinamika didalam massa air seperti arus dan gelombang yang menyebabkan

pengadukan sedimen. Apabila perairan memiliki arus yang kuat maka partikel yang mengendap adalah partikel yang ukurannya lebih besar. Sebaliknya pada tempat yang arusnya lemah maka yang mengendap di dasar perairan adalah partikel yang halus (Isabella, 2011).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2017 di perairan pulau Unggeh, Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Identifikasi pengambilan sampling perifiton pada kerapatan lamun yang berbeda dilakukan langsung di lapangan. Analisis data dan sampeling dilakukan di Laboratorium Terpadu Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Adapun rencana kegiatan penelitian terdapat pada Lampiran 1.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah transek kuadrat 1x1 m, tongkat berskala, refraktometer, spektrofotometer, titrasi, termometer, bola duga, botol sampel, secchi disk, kertas kalkir, DO meter, Pipet tetes, toolbox, alat pengerik, alat-alat tulis, buku identifikasi dan snorkel.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lugol, sampel perifiton, sampel lamun, substrat, kantong plastik, kertas label dan air. Adapun rincian biaya penelitian terdapat pada Lampiran 2.

Deskripsi Area

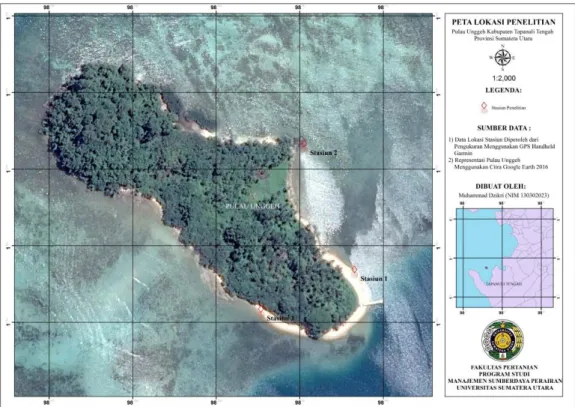

Lokasi penelitian dan pengambilan sampel berada di perairan pulau Unggeh, Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode observasi yaitu metode yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai kejadian-kejadian yang diselidiki dalam suatu penelitian dan hasilnya menggambarkan sifat populasi dari objek penelitian yang dibagi menjadi 3 stasiun. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Stasiun I

Stasiun ini merupakan suatu daerah yang berada dekat dengan sandaran kapal satu-satunya yang ada di pulau Unggeh. Stasiun ini terletak pada koordinat 1°34’26,88” LU dan 98°45’40,25” BT. Foto stasiun 1 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Stasiun 1 Stasiun 2

Stasiun ini merupakan daerah yang berada diantara ekosistem lamun dan terumbu karang. Lamun disini dapat dikatakan baik dengan kerapatan yang baik pula. Stasiun ini terletak pada koordinat 1°34’24,37” LU dan 98°45’39,27” BT.

Foto lokasi stasiun 2 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Stasiun 2 Stasiun 3

Stasiun ini merupakan daerah paling ujung dari pulau Unggeh yang berasosiasi antara lamun dan terumbu karang yang memiliki kerapatan lamun yang tidak terlalu rapat atau jaraknya agak sedikit jauh antar lamun. Stasiun ini terletak pada koordinat 1°34’32,71” LU dan 98°45’37,38” BT. Foto lokasi stasiun 3 dapat

Gambar 5. Stasiun 3

Prosedur Penelitian Pengamatan Lamun

Berdasarkan metode yang diperkenalkan COREMAP-LIPI, (2014), pengambilan data setiap stasiun dilakukan pada tiga transek dengan panjang masing-masing 100 m dan jarak kuadrat antara satu transek yaitu 50 m sehingga total luasannya 100 × 100 m2. Jarak antara kuadrat satu dengan yang lainya adalah 10 m. Titik awal transek diletakan pada pertama kali lamun dijumpai dari arah pantai. Pada penilaian tutupan lamun minimal lamun menutupi kuadrat 1/4 kotak dan kelipatannya sampai memenuhi kotak kuadrat. Skema transek kuadrat di padang lamun dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Skema Transek Kuadrat di Padang Lamun Analisis Data

Perhitungan kerapatan dan tutupan lamun diambil secara sekunder menggunakan metode ditetapkan COREMAP-LIPI., (2014) lalu diolah menggunakan perangkat Microsoft Excel. Dengan tahap mencari tutupan per kuadrat, per stasiun, hingga per lokasi, begitu juga dalam menentukan kerapatan lamun.

Menghitung Penutupan Lamun dalam Satu Kuadrat

Persentase penutupan lamun dalam satu kuadrat adalah menjumlah nilai penutupan lamun pada setiap kotak kecil dalam kuadrat dan membaginya dengan jumlah kotak kecil yaitu 4. Rumus menghitung persentase tutupan lamun dalam kotak kecil penyusun kuadratadalah sebagai berikut (COREMAP-LIPI., 2014):

Persentase penutupan lamun=Jumlah penutupan lamun per kotak kecil 4

Tabel 2. Penilaian Penutupan Lamun dalam Kotak Kecil Penyusun Kuadrat

Kategori Nilai Penutupan Lamun(%)

Tutupan penuh 100

Tutupan 3/4 kotak kecil 75

Tutupan 1/2 kotak kecil 50

Tutupan 1/4 kotak kecil 25

Kosong 0

Sumber : COREMAP-LIPI., (2014).

Menghitung Rata-rata Penutupan Lamun per Stasiun

Cara menghitung rata-rata penutupan lamun per stasiun adalah menjumlahkan penutupan lamun setiap kuadrat pada seluruh transek di dalam satu stasiun kemudian dibagi dalam jumlah kuadrat pada stasiun tersebut. Perhitungan

penutupan lamun per stasiun menggunakan sebagai berikut (COREMAP-LIPI., 2014):

Rata-rata penutupan lamun(%)=

Jumlah penutupan lamun seluruh transek

Jumlah kuadrat seluruh transek Kerapatan Lamun

Kerapatan lamun merupakan jumlah jenis/tegakan lamun per satuan luas.

Kerapatan jenis lamun dihitung menggunakan rumus (COREMAP-LIPI., 2014):

Kerapatan Lamun=Jumlah jenis/tegakan x 4 Keterangan :

Kerapatan lamun = Jumlah jenis/tegakan lamun per satuan luas (individu/m2 Angka 4 = Konstanta untuk konversi 50 × 50 cm

)

2 ke 1 m

Tabel 3. Skala Kategori Lamun berdasarkan Kerapatan (Braun-Blanquet, 1965).

2

Skala Kerapatan (ind/m2) Kondisi

5 > 175 Sangat rapat

4 125 – 175 Rapat

3 75 – 125 Agak rapat

2 25 – 75 Jarang

1 < 25 Sangat jarang

Teknik Pengambilan Sampel Perifiton

Pengambilan contoh perifiton dilakukan dengan memotong 2 (dua) lembar daun lamun untuk tiap transek di setiap substasiun untuk semua stasiun. Contoh perifiton diambil dengan cara mengerik permukaan daun dengan luasan 5 x 2 cm2

Analisa perifiton

pada daun lamun. Perifiton yang diperoleh dimasukkan ke dalam botol sampel, diberi label kemudian diawetkan dengan lugol. Kemudian contoh perifiton diamati menggunakan mikroskop diidentifikasi berpedoman pada buku identifikasi.

Kepadatan jenis perifiton

Kepadatan jenis perifiton dihitung berdasarkan perhitungan plankton, dengan modifikasi Lackey Drop Microtransecting Methods (APHA, 1989)

𝐍𝐍 =𝟑𝟑𝑶𝑶𝒊𝒊 𝑶𝑶𝒑𝒑 ×

𝑽𝑽𝒓𝒓 𝑽𝑽𝒐𝒐 ×

𝟏𝟏 𝑨𝑨 ×

𝒏𝒏 𝟑𝟑𝒑𝒑

Keterangan:

N = Jumlah perifiton per satuan luas (ind/cm2 Oi = Luas gelas penutup (324 mm

)

2

Op = Luas satuan lapang pandang (1,306 mm )

2

Vr = Volume konsentrat dalam botol sampel (30 ml) )

Vo = Volume satuan tetes air contoh (0,05 ml) A = Luas bidang kerikan (5 x 2 cm2

n = Jumlah perifiton yang tercacah )

p = Jumlah lapang pandang (5)

Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi perifiton

Perhitungan indeks keanekaragaman digunakan untuk menganalisa populasi dan komunitas perifiton, berdasarkan indeks Shannon-Wiener (Legendre, 1983). Rumus sebagai berikut:

𝐇𝐇′ = − � 𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊𝒐𝒐𝒊𝒊𝑷𝑷𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑷𝑷𝒊𝒊 = 𝒏𝒏𝒊𝒊 𝑵𝑵

Keterangan:

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon

N = Total individu seluruh genera ni = Jumlah total individu genera ke-1

Nilai indeks keanekaragaman Shannon dikategorikan atas nilai-nilai sebagai berikut (Brower dkk., 1990) yaitu apabila nilai H’ ≤ 1 maka tingkat keanekaragaman rendah, tekanan ekologi tinggi, apabila nilai 1 < H' ≤ 3 maka tingkat keanekaragaman sedang, tekanan ekologi sedang, dan apabila nilai H' > 3 maka tingkat keanekaragaman tinggi, tekanan ekologi rendah.

Untuk melihat seberapa besar nilai keseragaman penyebaran genera dalam komunitas perifiton, digunakan indeks keseragaman, yaitu rasio keanekaragaman dan nilai maksimumnya.

𝑬𝑬 = 𝑯𝑯𝒊𝒊 𝑯𝑯′𝒎𝒎𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂

Keterangan:

E = Indeks keseragaman Evenness dengan kisaran 0-1.

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon.

H’ maks = Indeks keanekaragaman maksimum = Log S dimana S adalah jumlah genera.

Jika nilai E mendekati 1, maka sebaran individu antar generatif relatif sama. Sebaliknya jika nilai E mendekati 0, terdapat kelompok genera yang jumlahnya lebih daripada genera lainnya.

Indeks dominansi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu genera mendominasi populasi tersebut. Genera yang paling dominan ini dapat menentukan atau mengendalikan kehadiran jenis lain.

Dengan memakai indeks dominansi Simpson (Bengen, 1998).

𝐃𝐃 = � �𝒏𝒏𝒊𝒊 𝐍𝐍 � 𝟐𝟐

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

Keterangan:

D = Indeks dominansi Simpson ni = Jumlah individu genera ke-1 N = Total individu seluruh genera

Nilai indeks dominansi berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai indeks semakin besar adanya kecenderungan salah satu spesies yang mendominasi populasi.

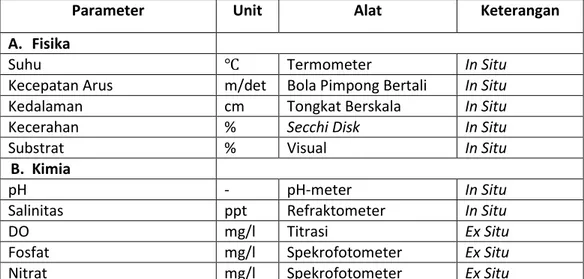

Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan

Pengukuran beberapa parameter fisika dan kimia perairan dilakukan satu kali dilakukan sebelum transek kelimpahan perifiton di setiap stasiun. Alat dan unit pengukuran parameter fisika dan kimia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Parameter fisika dan kimia perairan yang diukur

Parameter Unit Alat Keterangan

A. Fisika

Suhu ℃ Termometer In Situ

Kecepatan Arus m/det Bola Pimpong Bertali In Situ

Kedalaman cm Tongkat Berskala In Situ

Kecerahan % Secchi Disk In Situ

Substrat % Visual In Situ

B. Kimia

pH - pH-meter In Situ

Salinitas ppt Refraktometer In Situ

DO mg/l Titrasi Ex Situ

Fosfat mg/l Spekrofotometer Ex Situ

Nitrat mg/l Spekrofotometer Ex Situ

Hubungan Kelimpahan Perifiton dengan Kerapatan Lamun Analisis Regresi

Analisis digunakan untuk menguji seberapa besar variasi variabel tidak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas dan menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. Rumus yang digunakan Steel dan Torrie (1980) adalah :

Y = a + bx Keterangan :

Y = Kepadatan Perfiton X = Kerapatan Lamun a = Konstanta

b = Slope

Analisis Korelasi

Uji korelasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan uji korelasi pearson (r). Nilai r berkisar antara 0,0 (ada korelasi) sampai dengan 1,0 (Korelasi yang sempurna). Interpretasi indeks korelasi dapat dilihat pada Tabel.

Tabel. Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0.00 - 0.199 Sangat Lemah

0.20 - 0.399 Lemah

0.40 - 0.599 Sedang

0.60 - 0.799 Kuat

0.80 - 1.000 Sangat Kuat

Sumber : Steel and Torrie (1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Spesies Lamun

Spesies lamun yang didapatkan pada perairan pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara adalah :

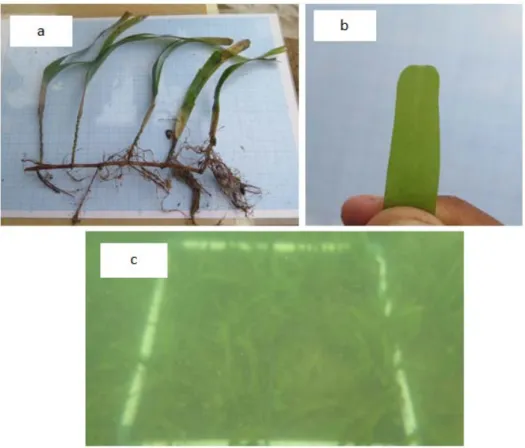

Enhalus acroides (Ea)

Morfologi Enhalus acroides dapat dilihat pada Gambar 7. Jenis Enhalus acroides memiliki daun panjang seperti pita dan serabut hitam pada Rhizomanya.

Gambar 7 a.) Morfologi Enhalus Acoroides b.) Bentuk Buah dan Daun c.) Petak Transek pada Pengambilan Data

Menurut Waycott, et al (2004), klasifikasi dari spesies ini sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Angiospermae Kelas : Liliopsida Ordo : Hidrocharitales Famili : Hydrocharitaceae Genus : Enhalus

Spesies : Enhalus acoroides Cymodocea serrulata (Cs)

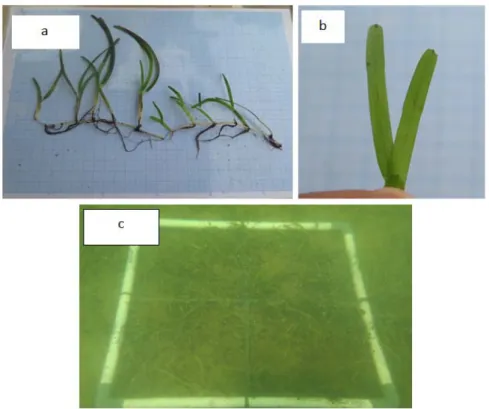

Morfologi Cymodocea serrulata memiliki daun ujungnya bergerigi seperti pada Gambar 8. Setiap tegakan memiliki dua sampai tiga helai daun saja.

Gambar 8. a.) Morfologi Cymodocea serrulata b.) Bentuk Daun c.) Petak Transek pada Pengambilan Data

Klasifikasi dari spesies ini menurut Waycott, et al (2004) sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Angiospermae Kelas : Liliopsida Ordo : Potamogetonales Famili : Potamogetonaceae Genus : Cymodocea

Spesies : Cymodocea serrulata Halodule pinifolia (Hp)

Morfologi Halodule pinifolia pada Gambar 9. memiliki ujung daun membentuk bulat dan ada bekas luka di tengah nya. Setiap tegakan memiliki dua sampai tiga helai daun.

Gambar 9. a), Morfologi Halodule pinifolia b), Bentuk Daun c), Petak Transek pada Pengambilan Data

Klasifikasi dari spesies ini menurut Waycott, et al (2004) sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Division : Angiospermae Class : Liliopsida Order : Potamogetonales Family : Potamogetonaceae Genus : Halodule

Spesies : Halodule pinifolia

1. Kondisi Ekosistem Lamun Penutupan Lamun

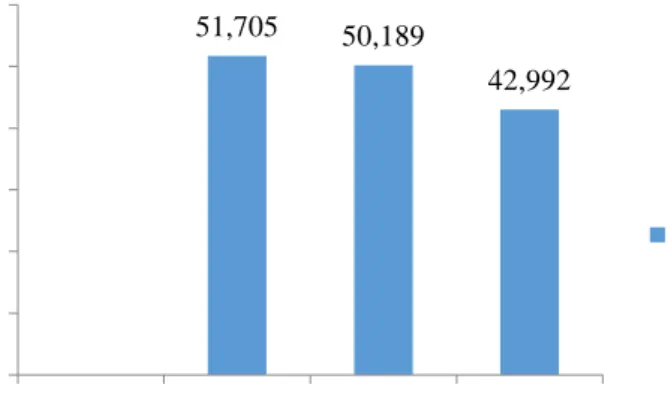

Persentase tutupan merupakan tingkat penutupan kotak transek oleh organisme lamun, persentase penutupan lamun dipengaruhi oleh pertumbuhan lamun.Hasil analisis yang dilakukan terdapat rata-rata penutupan lamun berdasarkan pengambilan data di perairan pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan diperoleh persentase penutupan lamun pada Stasiun I sebesar 51,704 %, pada Stasiun II persentase tutupan sebesar 50,189%, dan pada Stasiun III persentase tutupan sebesar 42,994%. Hasil Persentase tutupan total lamun di Pulau Unggeh, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada Gambar 10.

Perhitungan data lamun terlampir pada Lampiran 3.

Ditemukan pada Stasiun I terdapat 2 jenis lamun yang tumbuh di lokasi ini seperti Enhalus acoroides dengan persentase tutupan 7,0075% dan Cymodocea

serrulata dengan persentase tutupan 42,9924%. Pada stasiun II terdapat 2 jenis lamun yang tumbuh yakni Enhalus acoroides dengan persentase tutupan 9,470%

dan Cymodocea serrulata dengan persentase tutupan 40,720%. Pada Stasiun III ada 3 jenis lamun yang tumbuh di lokasi seperti Enhalus acoroides dengan persentase tutupan 3,219%, Cymodocea serrulata dengan persentase tutupan 34,469% dan Halodule pinifolia dengan persentase tutupan 5,303%. Persentase tutupan per jenis lamun di Pulau Unggeh, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli

Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.

Gambar 10. Rata – rata Penutupan Lamun per Stasiun Tabel 5. Persentase Tutupan Lamun per Stasiun dan per Jenis

Lokasi Rata-rata Penutupan Lamun (%) Dominasi Lamun (%)

Ea Cs Hp

ST I 51.7045 7.008 43 0

ST II 50.1893 9.47 40.7 0

ST III 24.8106 4.735 20.1 0

ST IV 42.9924 3.22 34.47 5.3

Rata- 42.4242 6.108 34.56 1.33

51,705 50,189

42,992

0 10 20 30 40 50 60

ST I ST II ST III

% Tutupan

Stasiun

Rata-rata Penutupan Lamun (%)

Rata-rata Penutupan Lamun (%)

Kerapatan Lamun

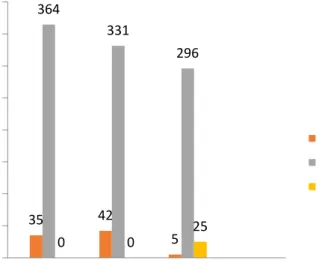

Kerapatan lamun adalah jumlah individu lamun atau jumlah suatu spesies lamun per satuan luas. Secara umum, peneliti menggunakan satuan jumlah individu jenis lamun/m². Hasil analisis vegetasi di perairan pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada stasiun I ditemukan 2 jenis lamun, yaitu Enhalus acroides dan Cymodocea serrulata yang merupakan spesies lamun yang ditemukan di semua stasiun. Pada stasiun I terdapat jenis lamun Enhalus acroides dengan nilai kerapatan 35 individu/m² dan Cymodocea serrulata dengan nilai kerapatan 364 individu/m².

Pada stasiun II terdapat jenis lamun Enhalus acroides dengan nilai kerapatan 42 individu/m² dan Cymodocea serrulata dengan nilai kerapatan 331 individu/m².

Sedangkan pada stasiun III terdapat 3 jenis lamun yakni Enhalus acroides dengan nilai kerapatan 5 individu/m², Cymodocea serrulata dengan nilai kerapatan 296 individu/m² dan Halodule pinifolia dengan nilai kerapatan 25 individu/m².

Sehingga didapatkan pada stasiun I yang memiliki kerapatan tertinggi dengan rata-rata nilai kerapatan 133 individu/m².

Hasil analisis vegetasi di perairan pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara ditemukan 3 jenis lamun, yaitu Enhalus acroides, Cymodocea serrulata dan Halodule pinifolia. Dimana Enhalus acroides dan Cymodocea serrulata merupakan spesies lamun yang ditemukan di semua stasiun. Sementara jenis lamun Halodule pinifolia yang

memiliki nilai kerapatan rendah yaitu 25 individu/m2 hanya ditemukan pada stasiun III saja. Diantara ketiga jenis lamun tersebut, jenis lamun Cymodocea serrulata sebagai kerapatan tertinggi dari setiap stasiun. Nilai Kerapatan lamun di Pulau Unggeh, Kecamatan Badiri, Kanupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Kerapatan lamun per Stasiun Tabel 6. Kerapatan Lamun per Stasiun dan per Jenis

Stasiun

Kerapatan Lamun

(Tegakan/m²) Kerapatan Lamun

Kategori

Ea Cs Hp

ST I 35 364 0 133 Rapat

ST II 42 331 0 125 Rapat

ST III 5 296 25 109 Agak Rapat

Rata-Rata 28 331 8 122 Rapat

2. Kelimpahan Spesies Perifiton

35 42

5 364

331

296

0 0 25

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ST I ST II ST III

Ind/m²

Stasiun

Kerapatan Lamun (Tegakan/m²)

Kerapatan Lamun (Tegakan/m²) Kerapatan Lamun (Tegakan/m²) Kerapatan Lamun (Tegakan/m²)

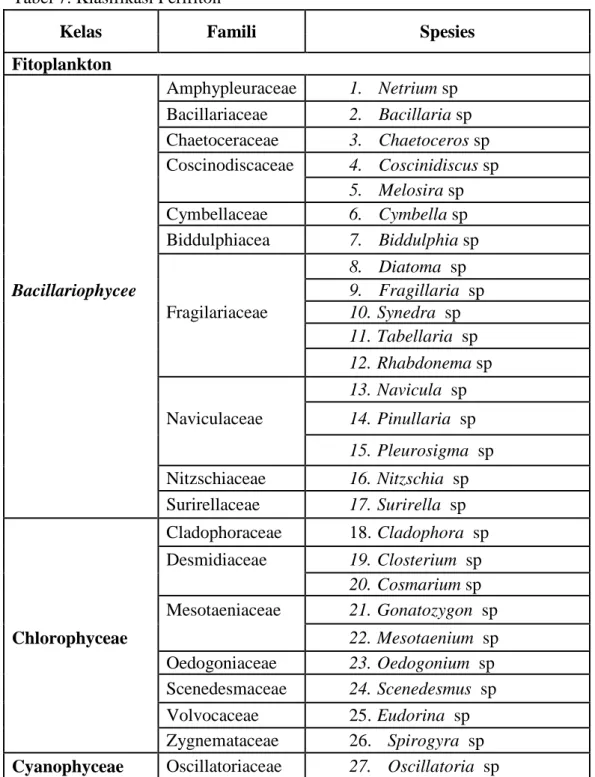

Spesies perifiton yang di dapatkan pada Pulau Unggeh Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ditemukan sebanyak 34 genus seperti tertera pada tabel 5. Klasifikasi dan foto sampel terlampir pada Lampiran 4.

Tabel 7. Klasifikasi Perifiton

Kelas Famili Spesies

Fitoplankton

Amphypleuraceae 1. Netrium sp Bacillariaceae 2. Bacillaria sp Chaetoceraceae 3. Chaetoceros sp Coscinodiscaceae 4. Coscinidiscus sp

5. Melosira sp

Cymbellaceae 6. Cymbella sp Biddulphiacea 7. Biddulphia sp

8. Diatoma sp

Bacillariophycee 9. Fragillaria sp

Fragilariaceae 10. Synedra sp

11. Tabellaria sp

12. Rhabdonema sp

13. Navicula sp

Naviculaceae 14. Pinullaria sp

15. Pleurosigma sp

Nitzschiaceae 16. Nitzschia sp Surirellaceae 17. Surirella sp Cladophoraceae 18. Cladophora sp

Desmidiaceae 19. Closterium sp

20. Cosmarium sp

Mesotaeniaceae 21. Gonatozygon sp Chlorophyceae 22. Mesotaenium sp

Oedogoniaceae 23. Oedogonium sp

Scenedesmaceae 24. Scenedesmus sp

Volvocaceae 25. Eudorina sp

Zygnemataceae 26. Spirogyra sp Cyanophyceae Oscillatoriaceae 27. Oscillatoria sp

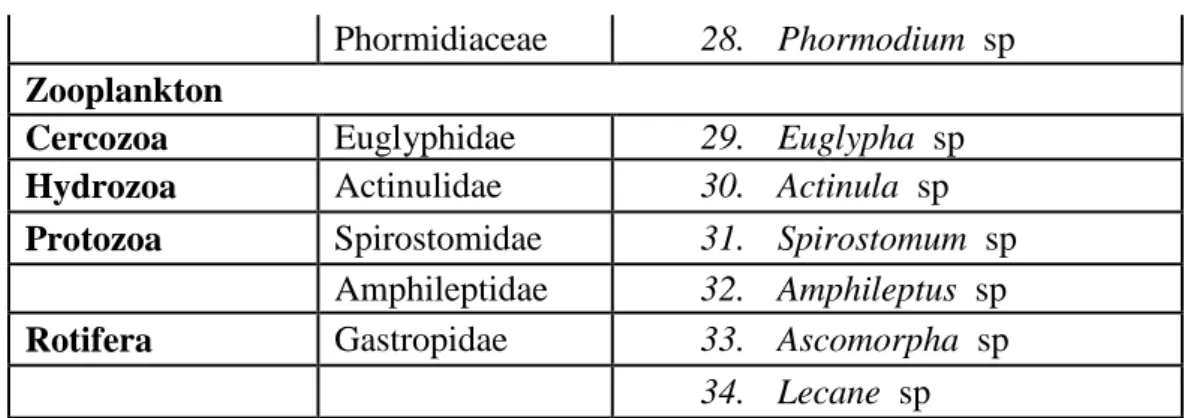

Phormidiaceae 28. Phormodium sp

Zooplankton

Cercozoa Euglyphidae 29. Euglypha sp Hydrozoa Actinulidae 30. Actinula sp Protozoa Spirostomidae 31. Spirostomum sp Amphileptidae 32. Amphileptus sp Rotifera Gastropidae 33. Ascomorpha sp

34. Lecane sp

Kepadatan Perifiton

Kepadatan perifiton yang diidentifikasi terdapat 34 genera dan kepadatan tertinggi dari seluruh stasiun ada pada spesies Bacillaria sp. dengan nilai kepadatan sebesar 40.000 ind/m2. Kepadatan terendah dimiliki oleh spesies Amphileptus sp. yang memiliki yaitu kepadatan sebesar 3.111 ind/m 2

Tabel 8. Kepadatan Perifiton (ind/m

. Kepadatan rata-rata per spesies perifiton dapat dilihat pada Tabel 8 dan perhitungan kepadatan perifiton terdapat pada Lampiran 7.

2

Spesies

)

Jumlah Jenis

Kepadatan Rata rata (Ind/m2)

Netrium sp. 45 20.000

Bacillaria sp. 90 40.000

Chaetoceros sp. 12 5.333

Coscinidiscus sp. 19 8.444

Melosira sp. 53 20.222

Cymbella sp. 56 24.444

Biddulphia sp. 31 15.111

Diatoma sp, 80 35.111

Fragillaria sp. 86 36.889

Synedra sp. 56 26.667

Tabellaria sp. 77 33.333

Rhabdonema sp. 21 10.222

Navicula sp. 80 36.000

Pinullaria sp. 28 15.111

Pleurosigma sp. 22 13.333