i SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh : Gessy Purnamasari

NIM : 068114069

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

ii SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh : Gessy Purnamasari

NIM : 068114069

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

v

Kupersembahkan karyaku ini untuk

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat, kasih dan

kekuatan

Bapak dan Ibu atas doa, kerja keras dan dukungan

Kakak - kakakku yang selalu mendukung

Semua sahabatku yang selalu ada dan setia

dan Almamaterku

~ Denis Waitley ~“Bila kita mengisi hati dengan

penyesalan untuk masa lalu dan

kekhawatiran untuk masa depan,

kita tidak memiliki hari ini untuk

kita syukuri”.

(Anonymous)

“ Supaya semua orang melihat,

mengetahui, memperhatikan dan

memahami bahwa tangan Tuhan

yang membuat segala sesuatunya

indah pada waktunya”.

vii

“Perbandingan Daya Antioksidan Infusa Teh Hijau (Camelia sinensisL.) dari Daerah

Wonosobo dan Daerah Karanganyar dengan menggunakan Metode Deoksiribosa”

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Program Studi Ilmu Farmasi (S.Farm.) pada Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma, Yogyakarta.

Dalam perkuliahan, penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, dukungan,

nasehat, informasi, kritik/ saran, material dan sarana. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rita Suhadi M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma Yogyakarta.

2. Yohanes Dwiatmaka M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan

arahan, waktu, saran dan bimbingan kepada penulis.

3. Lucia Wiwid Wijayanti M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan arahan, waktu, saran dan bimbingan kepada penulis.

4. Erna Tri Wulandari M.Si., Apt. selaku dosen penguji yang telah memberikan

viii diskusi kepada penulis.

7. Dr. Sri Noegrohati, Apt. atas waktu dan sarannya kepada penulis selama

penelitian di laboratorium.

8. Romo P. Sunu H. S.J. atas bimbingan, masukan selama penyusunan proposal dan

selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Sanata

Dharma Yogyakarta.

9. Bapak Moehni selaku Kepala Bagian Kebun PT. Tambi atas waktu, informasi, ijin

pada saat kunjungan dan pengambilan sampel.

10. Bapak Suwarso selaku personalia PT. RSK Karanganyar atas waktu, informasi,

ijin, saran, canda tawa pada saat pengambilan sampel.

11. Bapak Wayan, bapak Mikhael selaku mandor kebun atas diskusi, informasi dan

bantuan pemetikan sampel.

12. Segenap dosen atas ilmu yang telah diberikan dan bimbingan selama perkuliahan

di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.

13. Mas Wagiran, Mas Sigit, Mas Bimo, Mas Parlan, Mas Kunto, Mas Kayat dan Mas

Ottok yang telah membantu penulis selama penelitian di laboratorium dan selama

perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

14. Bapak, Ibu, dan kakak yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa bagi

ix kesabaran yang diberikan selalu.

17. Bayu, Jimmy, Pungky, Eka, Pita, Joice, Melia, Inge, Dini, Ayu, Grace, Uut, Nika

sebagai teman – teman satu laboratorium. Terimakasih atas diskusi, bantuan,

canda-tawa selama penelitian di laboratorium.

18. Reni, Yanik, Yuli, Rocha, Sheila, Cibi, Olin, ci Lina dan ci Feli terimakasih atas

informasi, waktu, pendapat, dukungan yang sudah diberikan.

19. Teman-teman angkatan 2006, khususnya kelompok praktikum D atas perjuangan,

suka dan duka selama ini.

20. Teman – teman KKN kelompok 25 (Ayu, Eka, Yuli, Elfrid, Clare, Via dan Deva),

trimakasih atas doa, semangat, suka-duka dan pengalaman kebersamaan.

21. Serta semua pihak dan teman – teman atas dukungan, semangat yang tidak dapat

disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam

penulisan skripsi ini sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun

sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca

khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Yogyakarta, Desember 2009

xi

tumbuh mempengaruhi kandungan kimia didalam teh disamping umur tanaman, jenis petikan, dan klon teh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan nilai aktivitas penangkapan radikal hidroksil oleh infusa teh hijau dari daerah Wonosobo dan Karanganyar berdasarkan perbedaan ketinggian tempat tumbuh dengan metode Deoksiribosa. Aktivitas penangkapan radikal hidroksil dinyatakan dalam % penangkapan ( %scavenging) daneffective scavenging 50( ES50).

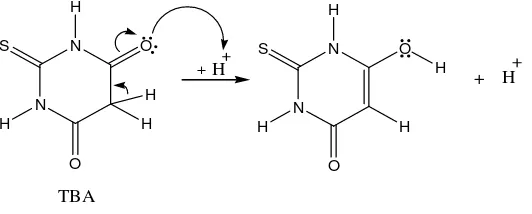

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental karena subyek uji diberikan perlakuan. Metode penangkapan radikal hidroksil yang digunakan adalah metode deoksiribosa. Prinsip metode ini adalah deoksiribosa didegradasi oleh radikal hidroksil dari reagen Fenton mejadi malondialdehid (MDA). Apabila direaksikan dengan asam tiobarbiturat (TBA) dalam suasana asam dan dengan pemanasan menjadi kromogen berwarna merah muda (pink) yang diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer visibel pada panjang gelombang 532 nm. Nilai ES50

dihitung dari persamaan garis regresi linier antara konsentrasi infusa teh hijau terhadap %scavengingpada berbagai konsentrasi.

Hasil penelitian menunjukkan infusa teh hijau dari daerah Karanganyar memiliki nilai aktivitas antioksidan yang lebih besar (nilai ES50 rata – rata = 0,029

mg/ml) daripada infusa teh hijau daerah Wonosobo (nilai ES50 rata – rata = 0,032

mg/ml).

xii

composition for tea such as age of plant, types of picking, and clone of tea. This research is aimed to know and to compare the value of hydroxyl radical arrestment activity by infusa green tea based on the level of the growing place both in Wonosobo and Karanganyar by deoxyribose method. Hydroxyl radical scavenging activity expressed as percent scavenging and 50% hydroxyl radical effective scavenging (ES50).

This research is an experimental research because the subject has been given a treatment. Hydroxyl radical arrestment method that has been used is the Deoxyribose Method. Basicly, in this method, degraded deoxyribose by hydroxyl radical from reagent Fenton, and it is produced malondialdehid (MDA). If it is reacted with thiobarbituric acid (TBA) in a form of acid and heats it until the chromogen colored in pink then the absorbance is measured by visible spectrophotometer in 532 nm wave lengths. The ES50‘s value is accounted based on the similarity of the linear

regression between concentration of green tea infusa toward% scavengingin various concentration.

The result of this research shows that infusa green tea from Karanganyar has antioxidant activity (rate value ES50= 0,029 mg/ml) more greater than infusa green

tea from Wonosobo (rate value ES50= 0, 032 mg/ml).

xiii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ...iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ...v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS...vi

PRAKATA ...vii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ...x

INTISARI ...xi

ABSTRACT ...xii

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ...xvi

DAFTAR GAMBAR ...xvii

DAFTAR LAMPIRAN ...xix

BAB I PENGANTAR ...1

1

A. Latar Belakang

Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang mempunyai satu atau

lebih elektron bebas yang tidak berpasangan. Radikal bebas dapat berasal dari

dalam tubuh maupun dari lingkungan. Manusia setiap saat menghasilkan radikal

bebas pada proses metabolisme, fagositosis, di dalam organel seperti mitokondria,

sitosol, retikulum endoplasmik. Untuk mendapatkan satu atau lebih elektron bebas

yang tidak berpasangan guna menstabilkan dirinya, radikal bebas sangat reaktif

melakukan serangkaian reaksi oksidasi patogenik terhadap sel atau komponen sel

seperti nukleotida, membran sel, lemak dan protein, sehingga sel mengalami

disfungsi atau mutasi yang akhirnya berakibat pada timbulnya berbagai penyakit

degeneratif. Secara tidak langsung, senyawa radikal bebas tersebut akan

menyebabkan terjadinya suatu penyakit seperti penyakit liver, kanker, jantung

koroner, diabetes, katarak, dan berbagai proses penuaan dini (Hernani dan

Rahardjo, 2005). Antioksidan adalah senyawa yang dapat

menghentikan atau memutus reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat di

dalam tubuh, sehingga antioksidan dapat menyelamatkan sel – sel tubuh dari

kerusakan akibat radikal bebas (Hernani dan Rahardjo, 2005). Berdasarkan

sumber perolehannya, ada dua macam antioksidan yaitu antioksidan alami dan

BHA (butylated hydroxyanisole) dan BHT (butylated hydroxytoluene), namun telah

diketahui memiliki efek samping yang besar antara lain menyebabkan kerusakan hati.

Di sisi lain alam menyediakan sumber antioksidan alami yang efektif dan relatif aman

berupa senyawa turunal fenol seperti flavonoid, katekin, tokoferol, vitamin C, beta

karoten yang terdapat pada teh, buah – buahan, sayuran, anggur, bir dan kecap

(Kikuzaki and Nakatani, 1993). Hal tersebut yang mendorong penelitian ini sebagai

salah satu perwujudan eksplorasi bahan alam khususnya teh hijau sebagai sumber

antioksidan.

Teh (Camellia sinensis L. O. Kuntze) merupakan tanaman yang

dimanfaatkan sebagai salah satu minuman terpopuler di dunia (Chen, Liang, Lai, Tsa,

Tsay and Lin, 2003). Negara-negara yang tercatat sebagai produsen teh terbesar di

dunia di antaranya China, India, Srilanka, Jepang, Kenya, Bangladesh dan Indonesia

(Kumar, Nair, Reddy and Garg, 2005). Menurut Hartoyo (2003) aktivitas antioksidan

teh hijau disebabkan oleh senyawa polifenol, terutama golongan flavonoid tipe

flavanol (komponen katekin yang terdiri dari : epigalocatekin galat (EGCG),

epicatekin galat (ECG), epigalocatekin (EGC) atau epicatekin (EC)) dan tipe

flavonol (kuersetin, kemferol, dan mirisetin). Aktivitas sebagai antioksidan dimiliki

oleh sebagian besar flavonoid karena adanya gugus hidroksi fenolik dalam struktur

molekulnya (Cuvelier, Richard and Besset, 1992). Tipe flavonol di dalam teh hijau

terutama terdapat dalam bentuk glikosidanya dan sedikit dalam bentuk aglikonnya

karena sukar larut air (Hartoyo, 2003). Metode standar dalam penyiapan minuman teh

pada penelitian ini, cara penyarian dengan infudasi menggunakan air pada suhu 90oC

selama 15 menit karena flavonoid sifatnya polar sehingga larut air dan dapat

terekstrak optimal.

Berdasarkan proses pengolahannya, teh diklasifikasikan kedalam tiga jenis

yaitu teh fermentasi (teh hitam), teh semi fermentasi (teh oolong) dan teh tanpa

fermentasi (teh hijau). Sejumlah penelitian baik secara farmakologi maupun

epidemiologi menegaskan bahwa teh hijau merupakan sumber antioksidan yang

sangat potensial (Ikeda, Kobayashi, Hamada, Tsuda, Goto, Imaizumi, Nozowa,

Sugimoto and Kakuda, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya

aktivitas antioksidan teh sangat dipengaruhi oleh kandungan senyawa kimia dalam

teh tersebut (Chenet al., 2003). Umur tanaman, jenis petikan, ketinggian kebun dan

klon sangat mempengaruhi kandungan kimia dalam teh. Semakin tinggi daerah

perkebunan, maka kualitas dan mutu teh semakin baik (Rohdiana, 2005). Maka

berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan perbandingan daya antioksidan teh

hijau daerah Wonosobo dengan teh hijau daerah Karanganyar dengan perbedaan

ketinggian tempat penanaman.

Mengacu pada penelitian Kuntari (2007), ekstrak etanol teh hijau diketahui

memiliki nilai aktivitas penangkapan radikal hidroksil dengan metode deoksiribosa

yang dinyatakan sebagai ES50sebesar 0,281 mg/ml. Sedangkan pada penelitian Dewi

(2007) fraksi air dan fraksi etil asetat teh hijau diketahui memiliki nilai aktivitas

penangkapan radikal hidroksil dengan metode deoksiribosa yang dinyatakan sebagai

secara in vitro dengan metode deoksiribosa. Dalam metode tersebut, deoksiribosa

diserang oleh radikal hidroksil menghasilkan produk degradasi yang apabila

direaksikan dengan asam tiobarbiturat dalam suasana asam dan dengan pemanasan

akan menjadi suatu kromogen berwarna merah muda (pink). Kromogen ini dapat

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer visibel pada panjang

gelombang 532 nm (Halliwell, Gutteridge and Aruoma, 1987cit Purwantoko, 2006).

Adanya aktivitas penangkapan radikal hidroksil oleh ekstrak teh hijau diketahui

dengan % scavenging sedangkan nilai aktivitas penangkapan radikal hidroksil dapat

dinyatakan dalameffective scavenging 50 (ES50).

B. Perumusan Masalah

1. Berapa nilai aktivitas penangkapan radikal hidroksil oleh infusa teh hijau dari

daerah Karangayar dan teh hijau dari daerah Wonosobo dengan metode deoksiribosa

yang dinyatakan sebagai ES50?

2. Apakah perbedaan ketinggian tempat tumbuh teh dari daerah Wonosobo dengan

Karanganyar mempengaruhi nilai aktivitas penangkapan radikal hidroksil dengan

metode deoksiribosa yang dinyatakan sebagai ES50?

C. Keaslian Penelitian

Telah dilakukan beberapa penelitian tentang uji penangkapan radikal hidroksil oleh

fraksi etil asetat dan fraksi air ekstrak teh hitam dengan metode deoksiribosa

(Setyawati, 2006) ; uji antioksidan oleh fraksi etil asetat dan fraksi air ekstrak teh

hijau melalui penangkapan radikal hidroksil dengan metode deoksiribosa (Dewi,

2007) ; uji penangkapan radikal hidroksil oleh ekstrak etanol teh hijau dan teh hitam

dengan metode deoksiribosa (Kuntari, 2007); aktivitas antioksidan beberapa klon teh

unggulan (Rohdiana, 2009).

Uji antioksidan melalui penangkapan radikal hidroksil dengan metode

deoksiribosa yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan yaitu teh hijau yang berasal dari

dua daerah yang berbeda yaitu dari daerah Wonosobo dengan daerah Karanganyar

dan ketinggian kebun yang berbeda yang kemudian dibandingkan. Berdasarkan hal

tersebut sejauh pengamatan penulis, perbandingan daya antioksidan infusa teh hijau

daerah Wonosobo dan daerah Karanganyar secara in vitro dengan metode

deoksiribosa belum pernah dilakukan sebelumya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam bidang

ilmu kefarmasian tentang penggunaan metode deoksiribosa dalam menguji daya

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat infudasi daun teh hijau

dari asal yang berbeda memiliki aktivitas antioksidan yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui nilai aktivitas penangkapan

radikal hidroksil oleh infusa teh hijau dari daerah Karangayar dan teh hijau dari

daerah Wonosobo dengan metode deoksiribosa yang dinyatakan sebagai ES50.

2. Tujuan khusus

Mengetahui pengaruh ketinggian tempat penanaman teh dari daerah

Wonosobo dengan daerah Karanganyar terhadap nilai aktivitas penangkapan radikal

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Teh

Menurut Setyamidjaja (2000) keseragaman nama ilmiah untuk tanaman teh

yaitu Camellia sinensis L. yang diperkenalkan oleh O. Kuntze. Tanaman teh

termasuk suku (famili)Theaceae.

1. Klasifikasi teh dan proses pengolahannya

Komoditas teh dihasilkan dari pucuk daun tanaman teh melalui proses

pengolahan tertentu. Secara umum berdasarkan cara/proses pengolahannya, teh dapat

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Teh

hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim oksidase/fenolase yang ada dalam

pucuk daun teh segar, dengan cara pemanasan atau penguapan menggunakan uap

panas, sehingga oksidasi enzimatik terhadap katekin dapat dicegah (tabel I). Teh

hitam dibuat dengan cara memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatis terhadap

kandungan katekin teh (tabel II). Sementara, teh oolong dihasilkan melalui proses

pemanasan yang dilakukan segera setelah proses rolling/penggulungan daun, dengan

tujuan untuk menghentikan proses fermentasi (Hartoyo, 2003).

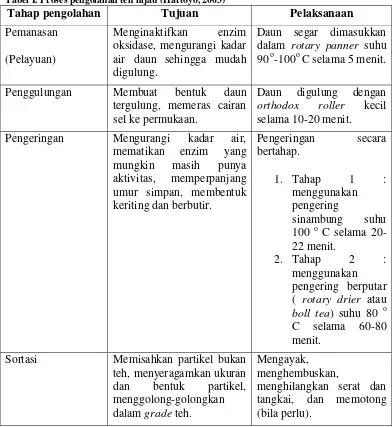

Tabel I. Proses pengolahan teh hijau (Hartoyo, 2003)

Tahap pengolahan Tujuan Pelaksanaan

Pemanasan

(Pelayuan)

Menginaktifkan enzim oksidase, mengurangi kadar air daun sehingga mudah digulung.

Daun segar dimasukkan dalam rotary panner suhu 90o-100oC selama 5 menit.

Penggulungan Membuat bentuk daun tergulung, memeras cairan sel ke permukaan.

Daun digulung dengan

orthodox roller kecil selama 10-20 menit.

Pengeringan Mengurangi kadar air, mematikan enzim yang ( rotary drier atau

boll tea) suhu 80 o C selama 60-80 menit.

Tabel II. Proses pengolahan teh hitam (Hartoyo, 2003)

Tahap pengolahan Tujuan Pelaksanaan

Pelayuan Mengurangi kadar air daun sehingga mudah digulung dan dihancurkan.

Daun segar dialiri udara hangat (≤ 30o C) dan kelembaban moderat (RH 60%) selama 10-16 jam.

Penggulungan Memperkecil ukuran partikel daun dan menciptakan kondisi fisik terbaik untuk mempertemukan polifenol dengan enzim polifenol oksidase.

Pucuk layu digulung bertahap dengan mesinorthodox roller

(Primary rolling selama 40 menit, rotavane rolling selam 2 menit, dan secondary rollingselama 15 menit).

Fermentasi Mempertemukan polifenol dengan enzim polifenol oksidase.

Meletakkan pucuk tergulung pada baki selama 30 menit dengan suhu ruangan 26-28o C dan kelembaban 85-95 %.

Pengeringan Menghentikan aktivitas enzim dan memperpanjang umur simpan.

Pengeringan secara

sinambung dengan suhu 90-100 o C (inlet) selama 25-30 menit.

Sortasi Memisahkan partikel bukan teh, menyeragamkan ukuran tangkai, dan memotong (bila perlu).

2. Khasiat teh

Teh mempunyai banyak manfaat pada kesehatan, diantaranya sebagai

antioksidan, menghambat oksidasi low density lipoprotein (LDL), mereduksi

kolesterol, antitrombosis, antimikroba, antivirus, memberikan perlindungan terhadap

3. Syarat tumbuh

Menurut Setyamidjaja (2000) tanaman teh berasal dari daerah subtropis yang

kemudian menyebar ke berbagai bagian dunia, baik daerah subtropis maupun tropis.

Dalam penanamannya di Indonesia yang beriklim tropis agar dapat tumbuh dan

berproduksi optimal, tanaman teh menghendaki persyaratan iklim dan tanah yang

sesuai umtuk keperluan pertumbuhannya. Daerah pertanaman teh yang lebih cocok di

Indonesia adalah daerah pegunungan. Secara umum, lingkungan fisik yang paling

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh adalah keadaan iklim dan tanah.

a. Iklim

Adapun faktor iklim yang berpengaruh adalah curah hujan, suhu udara,

tinggi tempat, sinar matahari dan angin (Setyamidjaja, 2000).

1). Curah hujan

Tanaman teh menghendaki daerah pertanaman yang lembap dan sejuk.

Tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan, sehingga daerah pertanaman harus

memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun. Curah hujan

yang diperlukan adalah 2.000 mm - 2.500 mm, dengan jumlah hujan pada musim

kemarau rata - rata tidak kurang dari 100 mm. Jika curah hujan kurang dari batas

minimum, akan mengakibatkan penurunan produksi, terutama di daerah pertanaman

2). Suhu udara

Suhu udara yang baik bagi tanaman teh adalah suhu berkisar antara 13o– 25o

C, yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah dengan kelembaban relatif pada

siang hari tidak kurang dari 70% (Setyamidjaja, 2000).

3). Tinggi tempat

Di Indonesia, pertanaman teh dilakukan pada ketinggian antara 400 m →

1.200 m dari permukan laut (dpl). Sehingga daerah pertanaman teh dapat dibagi

menjadi tiga daerah berdasarkan ketinggian tempat yaitu :

a. daerah dataran rendah : 400 – 800 m dpl, dengan suhu mencapai 23-24oC.

b. daerah dataran sedang : 800 - 1.200 m dpl, dengan suhu mencapai 21-22oC.

c. daerah dataran tinggi : diatas 1.200 m dpl, dengan suhu mencapai 18-19oC.

Perbedaan ketinggian tempat yang menyebabkan perbedaan suhu,

mempengaruhi sifat pertumbuhan perdu teh. Karena perbedaan sifat pertumbuhan

tersebut, maka terdapat perbedaan mutu dari teh. Apabila suhu tinggi, maka

pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Semakin tinggi daerah perkebunan maka

kualitas, mutu dan aroma teh semakin baik (Setyamidjaja, 2000). Mutu teh ini akan

berbanding lurus dengan kandungan kimia yang dapat larut dalam air. Semakin tinggi

mutu atau grade teh, maka kandungan kimia yang dapat larut dalam air adalah lebih

banyak (Rohdiana, 2005). Kadar katekin berpengaruh terhadap rasa dari teh. Semakin

4). Sinar matahari

Menurut Setyamidjaja (2000) sinar matahari sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan tanaman teh. Semakin banyak sinar matahari, pertumbuhan

tanaman teh semakin cepat. Sinar matahari mempengaruhi pula suhu udara, semakin

banyak sinar matahari, suhu udara semakin tinggi Kurangnya sinar matahari pada

bulan basah maka akan menghambat proses metabolisme sehingga mempengaruhi

mutu pucuk teh dan pertumbuhannya.

5). Angin

Pada umumnya, angin yang berasal dari dataran rendah membawa udara

yang panas dan kering. Angin yang bertiup kencang dapat menurunkan kelembaban

hingga 30%. Angin dapat pula mempengaruhi kelembapan udara serta penyebaran

hama dan penyakit (Setyamidjaja, 2000).

b. Tanah

Menurut Setyamidjaja (2000) tanah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan

tanaman teh adalah tanah yang cukup subur dengan kandungan bahan organik cukup,

tidak bercadas serta mempunyai derajat keasaman (pH) antara 4,5 – 6,0. Di

Indonesia, tanah untuk tanaman teh dibedakan menjadi dua jenis utamaandosol(pada

ketinggian di atas 800 mdpl) dan tanahlatosol(ketinggian di bawah 800 mdpl).

4. Tempat tumbuh teh

Lokasi perkebunan pabrik teh PT. Rumpun Sari Kemuning (RSK), Desa

dan 7,40 – 7,54o LS dengan kemiringan wilayah 30o – 40o. Kelembaban udara di

wilayah PT. RSK antara 60 – 80 % dengan curah hujan rata – rata selama 10 tahun

terakhir adalah sebesar 3097 mm / tahun tanpa musim kemarau yang panjang,

intensitas penyinaran 40 % dan suhu rata – rata 21,5oC. Ketinggian lahan PT. RSK

800 – 1300 mdpl. Perkebunan PT. RSK memiliki jenis tanah latosol dengan pH tanah

4,6 – 5,5. Tanah yang memenuhi syarat untuk tanaman teh ialah tanah yang subur

banyak mengandung bahan organik, tidak bercadas serta memiliki keasaman (pH)

berkisar 4,5 – 5,6. Sehingga dilihat keadaan tanahnya PT. RSK cocok untuk ditanami

teh (Suwarso, wawancara pribadi, 1 Juli 2009).

PT. Tambi mengelola 3 unit perkebunan teh yang terletak di desa Bedakah,

Tanjungsari serta desa Tambi dengan luas area mencapai 829,14 Ha yang dilengkapi

fasilitas pondok wisata, Kolam Pemancingan, Lapangan Tenis, Taman Bermain,

Kebun dan Pabrik Teh. Perkebunan teh unit Tanjungsari, Kecamatan Kertek,

Kabupaten Wonosobo terletak 7,11o- 7,36o LS dan 109,43o-110,4o BT. Kelembaban

udara di wilayah unit Tanjungsari antara 20 – 22 % dengan curah hujan rata – rata

selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 2500 - 2544 mm / tahun dan suhu rata – rata

15 - 24o C. Ketinggian lahan kebun teh 760 – 1020 mdpl. Perkebunan ini memiliki

jenis tanah latosol dengan pH tanah 4,6 – 5,5 (Moehni, wawancara pribadi, 25 Juni

2009).

Klon tanaman teh yang ditanam di kebun PT. RSK maupun PT. Tambi unit

Tanjungsari meliputi TRI (Tea Research Institute of Ceylon, Srilanka) 2024, TRI

TRI 2024 : Daun bulat lonjong, daun agak kecil dan lebih tipis, gerigi daun

meruncing dan panjang, serat daun lebih ringan daripada TRI 2025, biaya produksi

sedang sampai tinggi, mudah terserang penyakit cacar, dapat tumbuh hampir di

semua tempat dan mudah di stek.

TRI 2025 : Daun bulat memanjang, bergerigi tidak meruncing dan tidak

dalam, daun lebar dan lebih tebal, biaya produksi sedang sampai tinggi, lebih tahan

terhadap cacar, dapat tumbuh hampir di semua tempat dan mudah di stek.

Gambung : Lekukan daun lebih dalam, daun besar dan lebar, gerigi daun

lebih runcing (bergerigi besar), bulu – bulu daun lebih banyak, memiliki daya

adaptasi yang lebih baik.

CIN : Daun lebih kecil dan panjang, daya produksi rendah, tumbuh baik di

beberapa tempat, menghasilkan aroma teh yang baik dan mudah berakar.

5. Jenis Petikan

Menurut Pusat Penelitian Perkebunan Gambung (1992), jenis petikan dapat

dibedakan menjadi tiga kategori :

1. Petikan halus, apabila pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko (p)

dengan satu daun, atau pucuk burung (b) dengan satu daun muda (m), biasa

ditulis dengan rumusp+1ataub+1m.

2. Petikan medium, apabila pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko

dengan dua daun, tiga daun muda, serta pucuk burung dengan satu, dua atau

3. Petikan kasar, apabila pucuk yang dihasilkan terdiri dari pucuk peko dengan

empat daun atau lebih, dan pucuk burung dengan beberapa daun tua, ditulis

dengan rumusp+4 atau lebih, b+(1-4t)(Setyamidjaja, 2000).

B. Zat Bioaktif dalam teh

Zat bioaktif yang ada dalam teh, terutama merupakan golongan flavonoid.

Berdasarkan struktur dan konformasi cincin C molekul dasarnya, maka flavonoid

digolongkan menjadi enam kelas, yaitu flavon, flavanon, isoflavon, flavonol, flavanol

dan antosianin. Adapun flavonoid yang ditemukan pada teh terutama berupa flavanol

dan flavonol. Selain flavonoid, ada satu jenis zat bioaktif dalam daun teh yang

mungkin belum banyak dikenal meskipun sudah lama ditemukan, yaitu asam amino

bebas yang disebut L-theanin (Hartoyo, 2003).

1. Katekin teh

Katekin merupakan flavonoid yang termasuk kelas flavanol. Jumlah atau

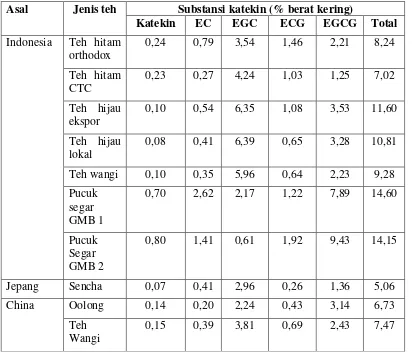

Tabel III. Kadar katekin berbagai jenis teh (Hartoyo, 2003)

Katekin teh yang utama adalahepicatechin(EC),epicatechin gallate(ECG),

epigallocatechin (EGC) dan epigallocatechin gallate (EGCG) (gambar 1). Katekin

memiliki sifat tidak berwarna, larut air, serta membawa sifat pahit dan sepat pada

seduhan teh (Hartoyo, 2003).

Substansi katekin (% berat kering)

Asal Jenis teh

Katekin EC EGC ECG EGCG Total

Teh hitam orthodox

0,24 0,79 3,54 1,46 2,21 8,24

Teh hitam CTC

0,23 0,27 4,24 1,03 1,25 7,02

Teh hijau ekspor

0,10 0,54 6,35 1,08 3,53 11,60

Teh hijau lokal

0,08 0,41 6,39 0,65 3,28 10,81

Teh wangi 0,10 0,35 5,96 0,64 2,23 9,28

Pucuk segar GMB 1

0,70 2,62 2,17 1,22 7,89 14,60

Indonesia

Pucuk Segar GMB 2

0,80 1,41 0,61 1,92 9,43 14,15

Jepang Sencha 0,07 0,41 2,96 0,26 1,36 5,06

Oolong 0,14 0,20 2,24 0,43 3,14 6,73

China

Teh Wangi

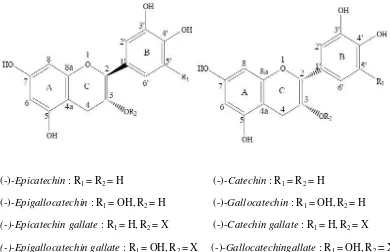

(-)-Epicatechin: R1= R2= H (-)-Catechin: R1= R2= H

(-)-Epigallocatechin: R1= OH, R2= H (-)-Gallocatechin: R1= OH, R2= H (-)-Epicatechin gallate: R1= H, R2= X (-)-Catechin gallate: R1= H, R2= X (-)-Epigallocatechin gallate: R1= OH, R2= X (-)-Gallocatechingallate: R1= OH, R2= X

Gambar 1. Struktur kimia katekin dan epimernya (Hartoyo, 2003)

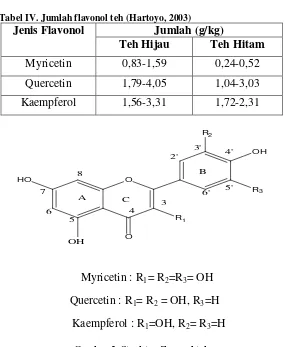

2. Flavonol teh

Flavonol utama yang ada di dalam daun teh adalah quercetin, kaempferol,

dan myricetin (gambar 2). Flavonol ini terutama terdapat dalam bentuk glikosida

(berikatan dengan molekul gula) dan sedikit dalam bentuk aglikonnya. Jumlah

flavonol teh bervariasi (tabel IV) tergantung pada beberapa hal, misalnya suhu dan

Tabel IV. Jumlah flavonol teh (Hartoyo, 2003) Jumlah (g/kg) Jenis Flavonol

Teh Hijau Teh Hitam

Myricetin 0,83-1,59 0,24-0,52

Gambar 2. Struktur flavonol teh

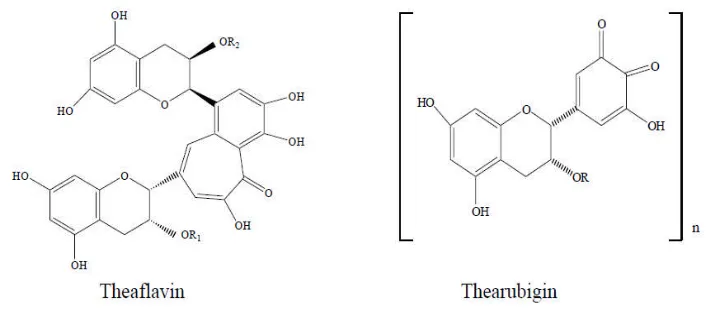

3. Theaflavin dan thearubigin

Dalam proses pembuatan teh hitam, katekin dioksidasi secara enzimatis

membentuk pigmen teh hitam yaitu theaflavin, theaflavin 3-gallate, theaflavin

3’-gallate dan theaflavin 2,3’-di3’-gallate. Jumlah theaflavin dan thearubigin dalam teh

Keduanya memberikan kontribusi terhadap sifat seduhan teh hitam seperti pada

warna dan ketajaman (Hartoyo, 2003).

Gambar 3. Strukur kimia theaflavin dan thearubigin teh hitam

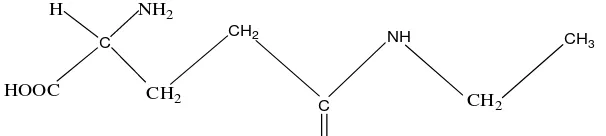

4. L-Theanin

Senyawa bioaktif dalam teh selain flavonoid yang memiliki manfaat bagi

tubuh, yaitu yang disebut L-theanin. L-theanin adalah sebuah asam amino yang unik

pada tanaman teh dan merupakan komponen utama yang bertanggung jawab terhadap

exotic taste. Senyawa ini unik karena hanya ditemukan pada teh dan jamur

Xeromonas badius. Jumlah L-theanin dalam daun teh berkisar 1% - 2% (berat

kering). L-theanin merupakan komponen asam amino utama dalam teh dengan

C

Gambar 4. Struktur kimia L-theanin

C. Penyarian

Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang

tidak dapat larut dengan pelarut cair. Secara umum, penyarian dapat dibedakan

menjadi infudasi, maserasi, perkolasi dan penyarian berkesinambungan. Sebagai

cairan penyari digunakan air, eter, atau campuran etanol air. Penyarian dengan

pencampuran etanol dan air dilakukan dengan cara maserasi atau perkolasi (Anonim,

1986).

1. Cara penyarian

a. Infudasi. Cara infudasi merupakan proses untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian ini menghasilkan sari

yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kapang dan kuman. Oleh karena itu sari

yang diperoleh tidak boleh disimpan terlalu lama (lebih dari 24 jam). Infudasi dibuat

dengan cara menyari simplisia dengan air pada suhu 90o C selama 15 menit.

(Anonim, 1986).

penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung

zat aktif. Zat aktif akan terlarut dan dengan adanya perbedaan konsentrasi antara

larutan zat aktif di dalam dan diluar sel maka larutan yang terpekat akan didesak

keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara

larutan di luar sel dan di dalam sel. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air,

etanol, campuran air etanol (Anonim,1986).

Maserasi dapat dilakukan modifikasi misalnya dengan teknik remaserasi,

dimana cairan dibagi menjadi 2 kemudian seluruh serbuk dimaserasi dengan cairan

penyari pertama sesudah diendaptuangkan dan diperas maka ampas dimaserasi lagi

dengan cairan penyari kedua (Anonim,1986).

c. Perkolasi. Cara perkolasi merupakan proses penyarian dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang sudah dibasahi. Prinsip

perkolasi dengan cara serbuk simplisia ditempatkan dalam bejana silinder yang

bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan dialirkan dari atas ke bawah melalui

serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai

mencapai keadaan jenuh. Serbuk sebelum diperkolasi harus dimaserasi dulu untuk

mengembangkan sel sehingga aliran cairan penyari tidak akan mengalami hambatan

kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam alat perkolasi (perkolator)

sambil tiap kali ditekan. Serbuk kemudian ditutup dengan kertas saring dan cairan

penyari dialirkan hingga di atas permukaan massa masih terdapat lapisan cairan

penyari. Setelah 24 jam, keran dibuka dan diatur hingga kecepatan penetesan adalah 1

kualitatif pada perkolat terakhir (Anonim, 1986).

d. Penyarian berkesinambungan. Proses ini merupakan gabungan antara

proses untuk menghasilkan ekstrak cair dan proses penguapan. Alat yang digunakan

adalah Soxhlet. Pada penyarian ini, cairan penyari dipanaskan hingga mendidih

kemudian uap penyari akan naik ke atas dan mengembun karena didinginkan oleh

pendingin balik. Embun akan turun dan melarutkan zat aktif pada serbuk simplisia

(Anonim, 1986).

2. Cairan penyari

Untuk memilih cairan penyari perlu mempertimbangkan banyak faktor.

Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan mudah didapat,

stabil secara fisika dan kimia, netral, tidak mudah menguap dan terbakar, selektif dan

tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 1986).

Farmakope Indonesia Edisi III menetapkan bahwa air, eter atau campuran air

etanol adalah cairan penyari. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak

menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan

klorofil. Lemak, malam, tanin dan saponin hanya sedikit larut di dalam etanol.

Campuran etanol dan air dapat digunakan untuk meningkatkan penyarian (Anonim,

D. Radikal Hidroksil

Radikal bebas adalah suatu atom atau gugus atom apa saja yang memiliki

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Suatu radikal bebas tidak bermuatan

positif atau negatif yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak

berpasangan (Fessenden dan Fessenden, 1994). Pembentukan radikal bebas terjadi

melalui reaksi yang langsung memutuskan ikatan atau melalui proses transfer

elektron (Halliwell and Gutteridge, 1999). Suatu radikal bebas biasanya dijumpai

sebagai zat antara yang tidak dapat diisolasi, usia pendek, sangat reaktif dan berenergi

tinggi (Fessenden dan Fessenden, 1994). Radikal mampu menarik atom H dari suatu

molekul. Pengaruh radiasi ionisasi terhadap materi biologik akan menghasilkan

radikal bebas hidroksil dan radikal bebas lainnya, seperti radikal hidrogen dan

elektron yang siap berinteraksi dengan biomolekul-biomolekul lain yang saling

berikatan (Gitawati, 1995).

Radikal hidroksil adalah radikal yang sangat reaktif dan tidak stabil. Ia dapat

bereaksi dengan hampir semua substrat biologik. Karena sangat reaktif efek radikal

ini hanya berlangsung di daerah yang dekat dengan tempat terbentuknya dan dalam

kondisi fisiologik normal tidak ditemukan radikal hidroksi dalam kadar yang besar

(Gitawati, 1995).

Reaksi fisi homolitik ikatan O-O pada H2O2 menghasilkan dua molekul

radikal hidroksil (•OH), reaksi homolitik ini dapat terjadi karena pengaruh panas atau

adanya ion logam (Fe2+, Cu+) menurut reaksi Fenton, dan dengan adanya bahan

pengkelat (Gitawati, 1995).

Berbagai proses metabolisme normal dalam tubuh dapat menghasilkan

radikal bebas dalam jumlah kecil sebagai produk antara. Di dalam sel hidup, radikal

bebas terbentuk pada membran plasma pada organel-organel seperti mitokondria,

peroksisom, retikulum endoplasma, dan sitosol. Melalui reaksi-reaksi enzimatik

fisiologi yang berlangsung dalam proses metabolisme proses fagositosis oleh sel-sel

fagositik termasuk neutrofil, monosit, makrofag dan eusinofil juga menghasilkan

radikal bebas yaitu radikal hidroksil (•OH) (Hidayat, 2000).

D. Oksidan dan Radikal Bebas

Oksidan dalam ilmu kimia adalah senyawa penerima elektron (electron

acceptor) yakni senyawa – senyawa yang dapat menarik elektron (Syahbana dan

Bahalwan, 2002). Dampak aktivitas oksidan sangat luas dan sering mekanisme

molekulernya masih belum jelas. Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul

yang memiliki elektron tidak berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat

reaktif. Radikal ini cenderung mengadakan reaksi berantai yang bila terjadi dalam

tubuh dapat menimbulkan kerusakan – kerusakan yang serius.

Pengertian oksidan dan radikal bebas sering rancu karena keduanya memiliki

sifat yang mirip. Aktivitas kedua jenis senyawa ini sering menghasilkan akibat yang

sama walaupun melalui proses yang berbeda (Syahbana dan Bahalwan, 2002).

bahan bakar minyak, radiasi, merokok, memanggang makanan, dan dari proses

metabolisme tubuh normal. Radikal bersifat sangat reaktif karena memiliki elektron

tidak berpasangan. Reaktivitas radikal tergantung pada jenis radikal dan lingkungan

tempat radikal tersebut berada (Halliwell and Gutteridge, 1999).

Radikal bebas memiliki pengaruh di dalam tubuh kita, radikal hidroksil yang

dihasilkan dekat dengan DNA secara perlahan – lahan dapat memecah rantai DNA

dan berperan dalam proses karsinogenik, mutagenik dan sitotoksik. Terhadap protein,

radikal bebas dapt menyebabkan fragmentasi dan cross linking, sehingga

mempercepat terjadinya proteolisis. Terhadap lipid, radikal ini dapat menyebabkan

peroksidasi (Suyatna 1989; Gitawati, 1995).

E. Antioksidan

Antioksidan didefinisikan sebagai senyawa yang mampu menunda,

memperlambat atau menghambat dan mencegah kerusakan dikarenakan proses

oksidasi pada makanan dan obat (Pokorny, Yanishlieva and Gordon, 2001).

Tubuh sendiri memiliki sistem pertahanan internal terhadap radikal bebas

yakni antioksidan yang dikelompokkan menjadi tiga golongan sebagai berikut :

a. Antioksidan primer, yaitu antioksidan yang bekerja dengan cara

menghalangi pembentukan radikal bebas baru. Termasuk golongan ini adalah

superoksid dismutase (SOD) yang akan mengkatalis dismutase radikal anion

superoksida menjadi oksigen (O2) dan hidrogen peroksida (H2O2), katalase yang akan

dan flavonoid. (Wilmsen, Spada and Salvador, 2005).

b. Antioksidan sekunder atau penangkap radikal, yaitu antioksidan yang

dapat menangkap radikal sehingga dapat menekan terjadinya reaksi rantai, baik pada

awal pembentukan rantai maupun pada fase propagasi. Yang termasuk golongan ini

adalah vitamin E, beta karoten dan kurkuminoid (Niki, Nuguchi, Iwatsuki and Kato,

1995).

c. Antioksidan tersier, yaitu antioksidan yang memperbaiki kerusakan yang

telah terjadi. Termasuk golongan ini adalah enzim yang memperbaiki DNA dan

metionin sulfoksida reduktase (Nikiet al,. 1995).

Berdasarkan sumber, antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu

antioksidan alami (antioksidan dari hasil ekstraksi bahan alami) dan antioksidan

sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia). Antioksidan

alami berpotensi sebagai penangkap dan penyetabil radikal. Aktivitas antioksidan

alami bergantung pada struktur kimia senyawa penyusunnya dan kemampuan

senyawa tersebut untuk menangkap radikal kemudian menstabilkannya selama reaksi

berlangsung (Pokornyet al.,2001).

Antioksidan sintetis yang sering digunakan merupakan senyawa fenolik

yang disubstitusi gugus alkil untuk meningkatkan kelarutannya dalam lemak dan

minyak. Terdapat lima antioksidan sintetik yang diijinkan untuk makanan yang

penggunaannya meluas dan menyebar di seluruh dunia, yaitu butil hidroksi anisol

(BHA), butil hidroksi toluen (BHT), propil galat,ter- butyl hidroksi kuinon (TBHQ)

F. Pengukuran Aktivitas Antioksidan

Secara garis besar, pengukuran aktivitas antioksidan dapat dibedakan

menjadi 2, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Uji kualitatif dilakukan untuk

mengetahui apakah suatu senyawa memiliki aktivitas antioksidan, tanpa mengetahui

berapa besar aktivitas antioksidannya. Uji ini dapat dilakukan dengan metode

kromatografi, baik kromatografi kertas maupun kromatografi lapis tipis. Metode ini

dapat memisahkan campuran antioksidan yang komplek sekalipun (Davidek, 1977).

Uji aktivitas antioksidan antara lain dapat dilakukan secara spektofotometri.

Beberapa uji kuantitatif untuk mengetahui aktivitas suatu senyawa sebagai

antioksidan adalah sebagai berikut :

1. Pengujian penangkapan radikal DPPH

Pengujian dengan cara ini dilakukan dengan mengukur penangkapan radikal

sintetik dalam pelarut organik polar seperti metanol atau etanol pada suhu kamar.

Radikal sintetik yang digunakan adalah DPPH (2,2-difenil-1-pikril hidrazil) dan

ABTS (2,2’-azinobis (3-etil benztiazolin-asam sulfonat)). Penangkapan radikal DPPH

oleh suatu senyawa diikuti dengan mengamati penurunan absorbansi pada 517 nm

dengan warna violet jelas. Penangkapan radikal bebas menyebabkan elektron menjadi

berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding

dengan jumlah elektron yang diambil. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

DPPH AH DPPH-H A

2. Pengujian aktivitas antioksidan dengan sistem linoleat-tiosianat

Asam linoleat merupakan asam lemak tidak jenuh dengan dua buah ikatan

rangkap yang mudah mengalami oksidasi membentuk peroksida yang selanjutnya

mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferri. Ion ferri bereaksi dengan amonium tiosianat

membentuk kompleks feri-tiosianat (Fe (CNS)3) yang berwarna merah. Intensitas

warna merah ini diukur absorbansinya pada panjang gelombang 490 nm. Semakin

intens warna merahnya menunjukkan bahwa semakin banyak peroksida yang

terbentuk.

3. Pengujian dengan asam tiobarbiturat atau TBA (Thiobarbituric Acid).

Pengujian ini berdasarkan adanya malonaldehid yang terbentuk dari asam

lemak bebas tidak jenuh dengan paling sedikit memiliki 3 ikatan rangkap dua.

Malondialdehid selanjutnya bereaksi dengan asam tiobarbiturat membentuk produk

kromogen yang berwarna merah muda yang diukur absorbansinya pada panjang

gelombang 532 nm. Adanya senyawa yang bersifat antioksidan akan menghambat

terbentuknya malonaldehid dari asam lemak bebas tidak jenuh.

4. Pengujian dengan sistemβ-karoten-linoleat.

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati kecepatan terjadinya pemucatan

warnaβ-karoten.

Selain keempat metode diatas, antioksidan dapat ditentukan dengan bilangan

peroksida, bilangan para - anisidin, dan dengan bilangan oktanoat (Pokorny et al.,

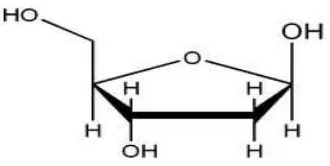

G. Metode Deoksiribosa

Deoksiribosa (2-deoksi-D-ribosa) (gambar 5) merupakan gula dengan lima

atom karbon yang merupakan turunan suatu gula pentosa yaitu ribosa. Gula ini biasa

ditemukan dalam DNA (Deoxyribonucleic Acid).

Gambar 5. Struktur deoksiribosa

Pada metode deoksiribosa, reaksi antara deoksiribosa dengan radikal

hidroksi akan mendegradasi deoksiribosa. Produk degradasinya, dengan pemanasan

dan di bawah kondisi asam akan menghasilkan senyawa malondialdehid (MDA)

melalui kemampuannya bereaksi dengan asam barbiturat untuk membentuk senyawa

kompleks merah muda (Halliwell et al., 1987). Jumlah senyawa kompleks merah

muda yang terbentuk proporsional dengan jumlah radikal hidroksi yang dibentuk dari

reaksi Fenton (Kunchandy and Rao, 1989). Kecepatan reaksi TBA dengan MDA

tergantung pada konsentrasi dari larutan TBA, temperatur dan pH dari campuran

reaksi (Sardjiman, 2000).

Radikal hidroksil secara in vitro dapat dihasilkan dari reaksi Fenton. Reaksi

ferro (Fe2+) akan bereaksi dengan hidrogen peroksida (H2O2) menghasilkan radikal

hidroksil. Namun reaksi antara Fe2+ dengan H2O2 memiliki kecepatan yang rendah

yaitu kurang dari 100 M-1s-1. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecepatan

reaksinya perlu ditambah dengan suatu ligan. Ethylenediamine tetraacetic (EDTA)

merupakan ligan yang baik dalam reagen Fenton (Halliwell and Gutteridge, 1999).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kecepatan reaksinya perlu ditambah dengan

suatu ligan. Ethylenediamine tetraacetic (EDTA) merupakan ligan yang baik dalam

reagen Fenton (Halliwell and Gutteridge, 1999). Ion Fe2+dapat membentuk ion Fe3+

melalui reaksi oksidasi dengan adanya reduktor (pereduksi) maka ion ferro (Fe2+)

dapat ditimbulkan lagi, sehingga dihasilkan radikal hidroksil yag lebih banyak. Bahan

– bahan seperti vitamin C dapat mereduksi ion ferri (Fe3+), begitu pula kurkumin

pada konsentrasi rendah (dibawah 0,61 μM) (Kunchandy and Rao, 1989). Secara in

vitro, reaksi pembentukan radikal hidroksil adalah sebagai berikut :

Fe3+- EDTA+ Vitamin C→ Fe2+- EDTA + Vitamin C teroksidasi

Fe2+- EDTA + H2O2→ Fe3+- EDTA +•OH +-OH (Halliwellet al., 1987).

I. Spektrofotometri Ultraviolet dan Sinar Tampak

Spektrofotometri UV-Vis merupakan anggota teknik analisis spektroskopik

yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultra violet dekat (190-380 nm) dan

sinar tampak (380-780 nm) dengan menggunakan instrumen spektrofotometri (Mulja

Interaksi antara senyawa yang memiliki gugus kromofor dengan radiasi

elektromagnetik pada daerah UV dan visibel akan menghasilkan transisi

elektromagnetik dan spektra serapan elektromagnetik. Tiga hal yang mungkin terjadi

sebagai akibat interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik adalah hamburan,

absorpsi dan emisi (Mulja dan Suharman, 1995).

Serapan di daerah UV-Vis oleh suatu molekul tergantung pada struktur

elektronik molekul yang bersangkutan. Penyerapan sejumlah energi menghasilkan

pencepatan elektron dari orbital tingkat dasar ke orbital yang lebih tinggi dalam

keadaan tereksitasi. Energi yang diserap tergantung pada perbedaan energi antara

tingkat dasar dan tingkat tereksitasi. Kelebihan energi dalam tingkat tereksitasi dapat

menghasilkan ionisasi molekul atau dipancarkan sebagai panas atau cahaya

(Silverstein, Bassler and Morrill, 1991).

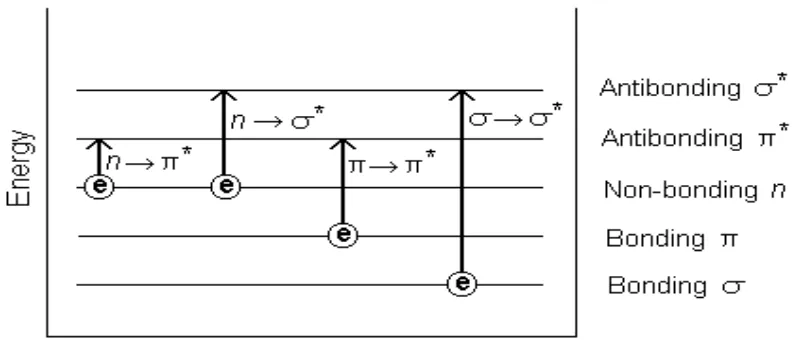

Absorpsi cahaya UV-Vis mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi

elektron – elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital

keadaan tereksitasi yang berenergi lebih tinggi. Transisi ini memerlukan 40 – 300

kkal/mol (Fessenden dan Fessenden, 1994). Jenis – jenis transisi ini antara lain :

1. Transisi σ → σ*

Transisi ini terjadi pada orbital ikatan σ dari suatu molekul tereksitasi ke

orbital anti ikatan yang sesuai melalui radiasi serapan. Energi yang dibutuhkan untuk

frekuensi pada daerah UV vakum (< 180 nm) yang diberikan oleh ikatan tunggal.

Sebagai contoh pada alkana, metana (Gandjar, 1991; Mulja dan Suharman, 1995).

2. Transisin→ σ*

Terjadi pada senyawa organik jenuh yang mengandung atom – atom dengan

elektron bukan ikatan (elektron n). Transisi ini sering terjadi saat molekul organik

mengandung heteroatom (N, O, S, F, Cl, Br, atau I). Secara umum, transisi ini

membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada transisi σ → σ* dan dapat dihasilkan

melalui radiasi pada daerah antara 150 dan 250 nm dengan sebagian besar puncak

serapan di bawah 200 nm (Gandjar, 1991).

3. Transisi π → π* dan transisi n→ π*

Transisi ini terjadi pada molekul yang mempunyai gugus fungsional yang

tidah jenuh, sehingga ikatan rangkap dalam gugus tersebut memberikan orbital ikatan

yang diperlukan. Transisi ini sesuai untuk analisis karena memiliki serapan pada

daerah 200-700 nm dan dapat diaplikasikan untuk analisis kuantitatif (Gandjar,

1991). Transisi n→ π* menunjukkan pergeseran hipsokromik (biru) dalam

pelarut-pelarut yang lebih polar dan dengan substituen-substituen yang bersifat pemberi

Gambar 6 . Diagram tingkat energi elektronik (Mulja dan Suharman, 1995)

Molekul yang mengalami transisi π → π* adalah molekul yang memiliki

ikatan rangkap dua atau tiga, atau cincin aromatik. Molekul yang mengalami transisi

n→ π* adalah molekul yang mengandung C=O, N=N, NO dan NO2. Sebuah elektron

yang berada dalam orbital tidak berikatan yang diasosiasikan dengan heteroatom akan

tereksitasi pada orbital π anti-ikatan, yang diasosiasikan dengan ikatan rangkap dua

maupun rangkap tiga dari suatu molekul (Gandjar, 1991).

Serapan maksimum suatu senyawa kimia dipengaruhi oleh adanya kromofor

dan gugus auksokrom. Kromofor adalah semua gugus atau gugusan atom yang

mengabsorpsi radiasi UV – Vis. Kromofor biasanya berupa ikatan rangkap konjugasi,

kromofor paling sederhana adalah benzena (Mulja dan Suharman, 1995).

Sedangkan auksokrom adalah suatu gugus fungsional yang memiliki

elektron bebas seperti -OH, -NH2 dan OCH3 yang memberikan transisi n → σ*

akan meningkatkan absorbansinya dan menggeser puncak serapan ke panjang

gelombang yang lebih panjang. Peningkatan intensitas absorbsi dinamakan efek

hiperkromik, sedangkan penurunan intensitas absorbsi dinamakan efek hipokromik.

Pergeseran panjang gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Pergeseran batokromik

Pergeseran batokromik adalah pergeseran serapan kearah panjang

gelombang yang lebih panjang disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut

(pergeseran merah).

2. Pergeseran hipsokromik

Pergeseran hipsokromik adalah pergeseran serapan kearah panjang

gelombang yang lebih pendek disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut

(pergeseran biru) (Sastrohamidjojo, 1991).

Panjang gelombang sinar UV-Vis yang diserap bergantung pada mudahnya

promosi elektron. Molekul yang memerlukan energi yang lebih banyak untuk

promosi elektron maka akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek

begitu juga sebaliknya. Senyawa yang akan menyerap cahaya dalam daerah visibel

(senyawa berwarna) memiliki elektron yang lebih mudah dipromosikan daripada

senyawa yang menyerap pada panjang gelombang UV yang lebih pendek. Kuantitas

energi yang diserap oleh suatu molekul berbanding terbalik dengan panjang

gelombang radiasi (Fessenden dan Fessenden, 1994). Hal ini dapat dirumuskan

AE = hv =

Dengan AE = energi cahaya yang diserap, dalam erg.

h = tetapan Planck (6,63 x 10-34)

v = frekuensi, dalam Hertz

c = cepat rambat cahaya, 3 x 108 m/s

= panjang gelombang, cm (Fessenden dan Fessenden, 1994).

Instrumentasi spektrofotometer meliputi sumber radiasi kontinyu pada

panjang gelombang tertentu, 2) monokromator untuk memilih berkas sempit dari

sumber spektrum, 3) sel sampel, 4) detektor, 5) pembaca respon detektor atau

rekorder. Sumber untuk daerah visibel adalah tungsten filament incandescent lamp,

sedangkan untuk sel sampelnya terbuat dari gelas atau kuarsa (Christian, 2004).

J. Landasan Teori

Radikal bebas adalah suatu atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang

tidak berpasangan sehingga sifatnya reaktif dan tidak stabil. Reaksi radikal hidroksil

dengan DNA akan mengakibatkan kerusakan penting dalam sel. Antioksidan

merupakan senyawa yang mampu menunda, memperlambat atau menghambat dan

mencegah kerusakan di karenakan proses oksidasi. Berdasarkan sumbernya,

antioksidan dibagi dalam dua kelompok yaitu antioksidan alami (antioksidan dari

hasil ekstraksi bahan alami) dan antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari

polifenol, didalam teh terdapat katekin yang merupakan flavonoid golongan flavanol.

Katekin teh merupakan kelas flavanol. Adapun katekin yang utama adalah

epicatechin (EC), epicatechin gallate (ECG), epigallocatechin (EGC), dan

epigallocatechin gallate (EGCG). Perbedaan ketinggian kebun teh menyebabkan

perbedaan suhu, sehingga mempengaruhi sifat pertumbuhan perdu teh. Karena

perbedaan sifat pertumbuhan tersebut, maka terdapat perbedaan mutu dari teh. Mutu

teh ini akan berbanding lurus dengan kandungan kimia yang dapat larut dalam air.

Semakin tinggi mutu atau grade teh, maka kandungan kimia yang dapat larut dalam

air adalah lebih banyak. Apabila suhu tinggi, maka pertumbuhan tanaman teh akan

terhambat. Semakin tinggi daerah perkebunan maka kualitas, mutu dan aroma teh

semakin baik. Kadar katekin berpengaruh terhadap rasa dari teh. Semakin tinggi

daerah perkebunan, maka semakin tinggi pula rasa sepat pada teh. Senyawa flavonoid

memiliki banyak gugus hidroksi sehingga cenderung bersifat polar dan dapat larut

dalam cairan penyari yaitu air. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa di dalam

infusa teh hijau tersebut terdapat senyawa flavonoid.

Metode yang digunakan untuk mengetahui aktivitas penangkapan radikal

hidroksil oleh infusa teh hijau adalah metode deoksiribosa. Metode ini menggunakan

spektrofotometri visible untuk mengukur produk degradasi deoksiribosa (MDA) oleh

radikal hidroksil yang dihasilkan dari reagen Fenton. MDA akan bereaksi dalam

suasana asam dengan TBA membentuk kromogen MDA-TBA (berwarna merah

muda) pada serapan maksimum 532 nm. Adanya senyawa polifenol (penangkap

ditunjukkan penurunan absorbansi larutan sampel dibandingkan larutan kontrol.

Adanya aktivitas penangkapan radikal hidroksil oleh ekstrak teh hijau diketahui

dengan % scavenging yang diperoleh dari selisih absorbansi larutan kontrol (tanpa

sampel) dan larutan dengan sampel dibagi larutan kontrol dikalikan 100 %. Nilai

aktivitas penangkapan radikal hidroksil dapat dinyatakan dalam aktivitas

penangkapan efektif 50 % radikal hidroksil ataueffective scavenging 50(ES50).

K. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, dapat dihipotesiskan bahwa infusa teh hijau

daerah Karanganyar (ketinggian tempat penanaman 1200 mdpl) memiliki nilai ES50

lebih kecil dibandingkan daerah Wonosobo (ketinggian tempat penanaman 760

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental murni dengan

rancangan acak pola searah karena subjek uji diberi perlakuan yaitu perlakuan

berbagai konsentrasi infusa teh hijau dari daerah Wonosobo dengan daerah

Karanganyar yang diuji dengan metode deoksiribosa.

B. Variabel – variabel Penelitian 1. Variabel bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah konsentrasi infusa teh hijau,

klon teh.

2. Variabel tergantung

Dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah% scavenging.

3. Variabel pengacau

(a) Variabel pengacau terkendali

Variabel pengacau terkendali dalam penelitian ini adalah proses infudasi,

bahan kimia dan alat-alat yang digunakan selama penelitian, suhu dan waktu inkubasi

larutan uji aktivitas penangkapan radikal hidroksil.

(b) Variabel pengacau tidak terkendali

Kondisi tempat penanaman teh (iklim, suhu, angin, curah hujan, sinar

matahari, kelembaban).

C. Definisi Operasional

1. Persen scavenging adalah persen yang menyatakan kemampuan senyawa

antioksidan (infusa teh hijau) dalam menangkap radikal hidroksil.

2. Larutan kontrol merupakan larutan yang terdiri dari reagen Fenton, larutan

deoksiribosa, buffer fosfat, asam trikloroasetat, dan asam tiobarbiturat.

3. Larutan sampel merupakan larutan kontrol yang telah ditambahi infusa teh hijau.

4. Effective scavenging 50 (ES50)menyatakan besarnya konsentrasi infusa teh hijau

menghasilkan penangkapan efektif radikal hidroksil sebesar 50%.

D. Bahan-Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah daun teh hijau dari

daerah Wonosobo daerah Karanganyar klon Gambung 7. Bahan kimia (Merck):

hidrogen peroksida (larutan 35% H2O2), feri klorida heksahidrat (FeCl3. 6H2O),

etilendiamintetraasetat garam dinatrium dihidrat (C10H14N2Na2O8. 2H2O), L (+) asam

askorbat (Vitamin C), asam 2-tiobarbiturat (TBA), asam trikloroasetat (TCA),

dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO4), kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4). Bahan

kimia kualitas p.a. (Sigma, USA) : 2-deoksi-D-ribosa. Bahan lain: kain flanel,

aquades (Laboratorium Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta).

E. Alat-Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer

UV-Vis (Perkin Elmer Lambda 20), pH meter (Metrohm 632), timbangan BP 160 P

mikropipet 0,5-10 µl, 40 µl, 50-200 µl, 200-1000 µl (Acura 825, Socorex), tabung

reaksi bertutup (Pyrex-Germany), waterbath (Labo-Tech; Heraeus), kompor listrik,

oven, termometer, panci infusa dan alat-alat gelas yang lazim digunakan di

laboratorium analisis.

F. Tata Cara Penelitian 1. Pemilihan sampel

Sampel diperoleh dari perkebunan teh PT. Tambi Unit 3 Tanjungsari

Kecamatan Kertek Wonosobo dengan ketinggian kebun 760 mdpl, tanggal 25 Juni

2009 dan perkebunan teh Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar

dengan ketinggian kebun 1200 mdpl, tanggal 1 Juli 2009.

2.Pembuatan infusa teh hijau daerah Wonosobo dan Karanganyar 0,25% b/v Sampel daun teh hijau yang telah kering, dihomogenkan dan diserbuk,

serbuk diayak menggunakan ayakan dengan nomor mesh 12 dan 50.

Pembuatan infusa dengan menimbang 0,25 gram serbuk kering teh hijau

kemudian dimasukkan dalam panci infusa dengan air sebanyak 100 ml, panaskan

diatas tangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90oC sambil sekali –

kali diaduk. Infus diserkai sewaktu masih panas dengan kain flanel kemudian

ditambahkan air secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infusa yang

2. Persiapan uji penangkapan radikal hidroksil Pembuatan larutan bufer fosfat pH 7,4

Ditimbang dengan seksama sebanyak 1,4196 g Na2HPO4 kemudian

dilarutkan dalam aquades sampai 500,0 ml sehingga dicapai kadar 20 mM.

Ditimbang seksama lebih kurang sebanyak 0,6805 g KH2PO4 kemudian dilarutkan

dalam aquades sampai 250,0 ml sehingga dicapai kadar 20 mM. Kedua larutan

tersebut dicampur sampai didapat larutan bufer fosfat dengan pH 7,4.

Pembuatan larutan deoksiribosa 2,5 mM

Ditimbang dengan seksama lebih kurang sebanyak 0,02012 g

2-deoksi-D-ribosa, kemudian dilarutkan dalam aquades sampai 10,0 ml sehingga dicapai kadar 15

mM. Dari larutan tersebut diambil 8,4 ml dan dilarutkan dalam aquades sampai 50,0

ml, sehingga didapat kadar 2,5 mM.

Pembuatan reagen Fenton

Reagen Fenton yang digunakan terdiri dari FeCl31 mM, EDTA 1 mM, H2O2

20 mM, dan Vitamin C 1 mM.

1. Larutan FeCl31 mM

Ditimbang seksama lebih kurang sebanyak 0,01352 g FeCl3. 6 H2O,

kemudian dilarutkan dalam aquades sampai 10,0 ml sehingga dicapai kadar 5 mM.

Dari larutan tersebut diambil 10,0 ml dan dilarutkan dalam aquades sampai 50,0 ml,

2. Larutan EDTA 1 mM

Ditimbang seksama lebih kurang sebanyak 0,046525 g Na2EDTA. 2 H2O,

kemudian dilarutkan dalam aquades sampai 25,0 ml sehingga dicapai kadar 5 mM.

Dari larutan tersebut diambil 20,0 ml dan dilarutkan dalam aquades sampai 100,0 ml,

sehingga diperoleh kadar 1 mM.

3. Larutan H2O220 mM

Diambil 4,3 ml larutan H2O2 35 % kemudian dilarutkan dalam akuades

sampai 5 ml sehingga didapatkan larutan H2O230 %. Diambil 0,2275 ml H2O230 %,

kemudian dilarutkan dalam aquades sampai 25,0 ml sehingga dicapai kadar 80 mM.

Dari larutan tersebut diambil 25 ml dan dilarutkan dalam aquades sampai 100,0 ml,

sehingga diperoleh kadar 20 mM.

4. Larutan Vitamin C 1 mM

Ditimbang seksama lebih kurang sebanyak 0,01761 g vitamin C, kemudian

dilarutkan dalam aquades sampai 10,0 ml sehingga dicapai kadar 10 mM. Dari

larutan tersebut diambil 1,0 ml dan dilarutkan dalam aquades sampai 10,0 ml,

sehingga diperoleh kadar 1 mM.

Pembuatan larutan TCA 5 %

Ditimbang dengan seksama lebih kurang sebanyak 5,0 g TCA, kemudian

Pembuatan larutan TBA 1 %

Ditimbang seksama lebih kurang sebanyak 0,5 g TBA, dimasukkan ke dalam

beaker glass 100 ml dan ditambah aquades secukupnya, kemudian dipanaskan di atas

hot plate hingga seluruh TBA larut. Setelah itu, dilarutkan dalam aquades sampai

50,0 ml sehingga dicapai kadar 1 % b/v.

3. Optimasi metode

Penentuanoperating time(waktu operasional)

Diambil 300 µl larutan deoksiribosa 2,5 mM, kemudian ditambah dengan

300 µl FeCl31 mM, 300 µl EDTA 1 mM, 300 µl H2O220 mM, 4500 µl bufer fosfat

pH 7,4, dan 300 µl vitamin C 1 mM. Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada

suhu 37°C selama 30 menit. Setelah itu ditambah 1,0 ml TCA 5 % dan 1,0 ml TBA 1

%, dipanaskan dalam waterbath pada suhu 80°C selama 30 menit sampai terbentuk

kromogen MDA-TBA yang berwarna merah muda, kemudian didinginkan di bawah

air mengalir selama 5 menit, dan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang

maksimum teoritis (λmaksteoritis) 532 nm selama 60 menit.

Penentuanoperating time(waktu operasional) infusa teh hijau Wonosobo

Diambil 80 µl infusa teh hijau Wonosobo, ditambahkan 300 µl larutan

deoksiribosa 2,5 mM, kemudian ditambah dengan 300 µl FeCl31 mM, 300 µl EDTA

1 mM, 300 µl H2O220 mM, 4420 µl bufer fosfat pH 7,4, dan 300 µl vitamin C 1 mM.

Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Setelah itu

suhu 80°C selama 30 menit sampai terbentuk kromogen MDA-TBA yang berwarna

merah muda, kemudian didinginkan di bawah air mengalir selama 5 menit, dan

dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum teoritis (λmaksteoritis) 532

nm selama 60 menit.

Penentuanoperating time(waktu operasional) infusa teh hijau Karanganyar

Diambil 80 µl infusa teh hijau Karanganyar, ditambahkan 300 µl larutan

deoksiribosa 2,5 mM, kemudian ditambah dengan 300 µl FeCl31 mM, 300 µl EDTA

1 mM, 300 µl H2O220 mM, 4420 µl bufer fosfat pH 7,4, dan 300 µl vitamin C 1 mM.

Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Setelah itu

ditambah 1,0 ml TCA 5 % dan 1,0 ml TBA 1 %, dipanaskan dalam waterbath pada

suhu 80°C selama 30 menit sampai terbentuk kromogen MDA-TBA yang berwarna

merah muda, kemudian didinginkan di bawah air mengalir selama 5 menit, dan

dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum teoritis (λmaksteoritis) 532

nm selama 60 menit.

Penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Diambil 200, 300, dan 400 µl larutan deoksiribosa 2,5 mM, kemudian

masing-masing ditambah dengan 300 µl FeCl3 1 mM, 300 µl EDTA 1 mM, 300 µl

H2O2 20 mM, bufer fosfat pH 7,4 (penambahan bufer fosfat disesuaikan dengan

volume larutan deoksiribosa yang ditambahkan sehingga volume akhir campuran

adalah 6 ml), dan 300 µl vitamin C 1 mM. Campuran tersebut kemudian diinkubasi

pada suhu 37°C selama 30 menit. Setelah itu ditambah 1,0 ml TCA 5 % dan 1,0 ml

terbentuk kromogen MDA-TBA yang berwarna merah muda, kemudian didinginkan

di bawah ai r mengalir selama 5 menit, dan lakukan scanning absorbansi pada

panjang gelombang 400-600 nm.

Pembuatan larutan kontrol

Diambil 600 µl deoksiribosa 2,5 mM, kemudian ditambah dengan 300 µl

FeCl31 mM, 300 µl EDTA 1 mM, 300 µl H2O2 20 mM, 4,2 ml bufer fosfat pH 7,4,

dan 300 µl vitamin C 1 mM. Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu

37°C selama 30 menit. Setelah itu ditambah 1,0 ml TCA 5 % dan 1,0 ml TBA 1 %,

dipanaskan dalam waterbath pada suhu 80°C selama 30 menit sampai terbentuk

kromogen MDA-TBA yang berwarna merah muda, kemudian didinginkan dengan

bantuan air mengalir selama 5 menit dan dibaca absorbansinya pada panjang

gelombang maksimum hasil optimasi selamaoperating time.

4. Uji aktivitas penangkapan radikal hidroksil oleh infusa teh hijau

Diambil sejumlah volume 5, 10, 20, 40, dan 80 µl infusa teh hijau. Ke dalam

tiap-tiap tabung tersebut ditambah dengan 600 µl deoksiribosa 2,5 mM, kemudian

ditambah dengan 300 µl FeCl3 1 mM, 300 µl EDTA 1 mM, 300 µl H2O2 20 mM,

bufer fosfat pH 7,4 (penambahan bufer fosfat disesuaikan dengan volume infusa teh

hijau yang ditambahkan sehingga volume akhir larutan adalah 6 ml), dan 300 µl

vitamin C 1 mM. Campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 30

menit. Setelah itu ditambah 1,0 ml TCA 5 % dan 1,0 ml TBA 1 %, dipanaskan dalam

waterbath pada suhu 80°C selama 30 menit sampai terbentuk kromogen MDATBA

selama 5 menit dan dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum hasil

optimasi selama operating time. Dari hasil absorbansi yang diperoleh selanjutnya

dihitung % scavengingnya dan dibuat persamaan regresi linier yang merupakan

hubungan antara konsentrasi infusa teh hijau vs % scavenging untuk menentukan

ES50. Replikasi dilakukan sebanyak 5 kali.

G. Analisis Hasil

Analisis hasil pada penelitian ini meliputi penentuan % scavenging yang

dihitung dari selisih antara absorbansi larutan kontrol dan absorbansi larutan sampel

dibagi absorbansi larutan kontrol dikalikan 100% .

Nilai Efektivitas penangkapan radikal hidroksil sebesar 50 % (ES50)

ditentukan dengan menggunakan persamaan garis regresi linier antara konsentrasi

infusa teh hijau (sumbu x) dengan % scavenging (sumbu y). Analisis statistik yang

digunakan adalah uji T tidak berpasangan.

Persamaan regresi linier : y = bx + a

Perhitungan ES50:

ES50=

Keterangan : a : intersep

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Sampel

Sampel daun teh hijau diperoleh dari perkebunan teh PT. Tambi Unit 3

Tanjungsari Kecamatan Kertek, Wonosobo dengan ketinggian kebun 760 mdpl,

tanggal 25 Juni 2009 dan perkebunan teh Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso,

Karanganyar dengan ketinggian kebun 1200 mdpl, tanggal 1 Juli 2009. Pertanaman

teh di berbagai perkebunan teh diarahkan untuk memperoleh produksi yang tinggi

sehingga menggunakan berbagai jenis klon seperti TRI 2024, TRI 2025, Gambung,

Kiara, CIN dan lainnya. Klon adalah bahan tanaman vegetatif yang digunakan untuk

pembiakan dengan cara setek. Pemetikan daun ini dilakukan selama masa daur

pangkas pada pemetikan produksi, dimana daur petik 8 – 12 hari. Daun teh hijau yang

digunakan dari pucuk daun teh yang masih muda dan merupakan klon Gambung 7

yang sudah dilakukan identifikasi. Katekin didapat dari tiga pucuk daun teh yang

paling atas, menurut penelitian pucuk daun ini memiliki katekin dan mutu paling

tinggi serta rasa paling bagus. Dipilihnya klon Gambung 7, karena memiliki daya

adaptasi yang paling baik dibandingkan dengan klon yang lainnya seperti TRI 2024,

TRI 2025 dan CIN (Moehni, wawancara pribadi, 25 Juni 2009). Selain itu klon

Gambung ini berbasisvarietas assamica, dimanaCamellia sinensis varietas assamica

lebih tinggi kandungan polifenolnya dibandingkanCamellia sinensis varietas sinensis

(TRI 2024, TRI 2025 dan CIN (Cinyiruan)).

B. Pembuatan serbuk

Daun teh hijau tidak dilakukan pencucian karena daun teh hijau tersebut

dalam keadaan bersih kemudian dikeringkan dengan bantuan kipas angin pada suhu

kamar sampai setengah kering yang bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam

simplisia dan menjamin kualitas bahan tetap baik karena terhindar dari jamur,

aktivitas bakteri, bekerjanya enzim oksidasi yang dapat menyebabkan perubahan

kimia.

Selanjutnya daun teh dikeringkan dengan oven pada suhu terkontrol, yakni

kisaran suhu 500– 600C selama kurang lebih 12 jam (diperkirakan daun sudah benar

- benar kering). Tujuan pengeringan secara umum adalah untuk lebih mengurangi

kandungan air, hal ini dikarenakan air yang tersisa dalam simplisia merupakan media

pertumbuhan yang baik untuk jamur maupun mikroorganisme lainnya. Tujuan

pengeringan selain untuk mengurangi kadar air, juga dapat menghentikan kerja enzim

sehingga mutu dari simplisia dapat dipertahankan, terjamin keawetannya, selain itu

memudahkan dalam pembuatan serbuk bahan.

Pembuatan serbuk bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan simplisia

sehingga permukaan simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas. Luas

permukaan yang semakin besar akan mengoptimalkan pembasahan serbuk simplisia