BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahan Organik Tanah

Bahan organik meliputi semua bahan yang berasal dari jasad hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Bahan organik tanah (BOT) merupakan kumpulan senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi, maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi (Hanafiah, 2005). BOT menyusun sekitar 3-5 % bobot total tanah. Sumber primer bahan organik di dalam tanah berasal dari jaringan tanaman berupa akar, batang, daun, ranting, bunga dan buah. Tanaman merupakan sumber primer bahan organik tidak hanya kepada tanah, tetapi juga kepada semua ekosistem makhluk hidup (Lengkong dan Kawulusan, 2008). Karakteristik BOT dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi lingkungan dan aktivitas mikrob (Stevenson, 1996 dalam Zsolnay et al., 2006).

BOT mempengaruhi sifat kimia dan kesuburan tanah karena perannya sebagai penyedia unsur hara kepada tanah dan tanaman melalui proses dekomposisi-mineralisasi dan pelapukan mineral oleh senyawa asam organik. Pada saat proses mineralisasi akan dilepas unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti N, P, K, Ca, Mg dan unsur-unsur lainnya (Hanafiah, 2005), sedangkan penyediaan unsur hara melalui pelapukan mineral dilakukan oleh senyawa asam organik melalui proses acidolysis dan complexolysis (Ismangil dan Hanudin, 2005). Proses pelapukan mineral secara alamiah pada umumnya terjadi melalui reaksi hydrolysis oleh air, namun proses pelapukan itu dapat lebih intensif dengan keberadaan dari asam-asam organik. Air yang bertindak sebagai pelarut asam-asam organik memiliki kemampuan untuk membantu aktivitas pelapukan secara acidolysis dan complexolysis. Pada proses acidolysis pelarut air akan melepaskan proton (H+) dari senyawa asam organik BOT yang berfungsi dalam menyerang atau mendegradasi batuan mineral, sedangkan anion-anion yang terlepas melalui pelarutan ini akan membentuk ikatan kompleks dengan

kation-kation mudah terjerap, seperti Al dan Fe, sehingga terjadilah pengkhelatan melalui proses complexolysis (Ismangil dan Hanudin, 2005).

Sifat dan struktur senyawa organik ini ditentukan oleh susunan atom atau kelompok atom tertentu yang disebut gugus fungsional. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang sama digolongkan dalam kelompok yang sama. Gugus fungsional bahan organik merupakan bagian yang paling reaktif jika senyawa tersebut bereaksi dengan zat lain (Sukarmin, 2004). Komposisi gugus fungsional yang menyusun suatu bahan menentukan produktifitas dari senyawa asam organik dan karakteristiknya. Sifat-sifat asam organik yang berperan penting dalam pelarutan mineral ditentukan oleh gugus fungsi karboksil (-COO) dan gugus fenolat (-OH) (Ismangil dan Hanudin, 2005). Metode FTIR Spektroskopi digunakan untuk mengidentifikasi struktur kimia dan jenis gugus fungsional pada suatu senyawa organik. Suatu senyawa organik dapat menyerap radiasi dengan panjang gelombang tertentu bergantung kepada strukturnya (Anam et al., 2007).

2.2 Senyawa Organik Larut Air

Ekstraksi bahan organik dengan menggunakan air akan menghasilkan Water Extractable Organic Matter (WEOM) atau senyawa organik larut air (SOLA). Fraksi SOLA merupakan bagian dari bahan organik terlarut atau dissolved organic matter (DOM). SOLA didefinisikan sebagai bagian dari bahan organik terlarut (DOM) yang dapat melewati saringan membran berukuran 0,45 µm (Zsolnay, 2003) dan memiliki campuran molekul yang heterogen dengan ukuran molekul yang berbeda-beda dan kompleks, berkisar dari ukuran molekul gula sederhana dan asam organik hingga koloid humat yang relatif lebih besar dan berat (Traversa et al., 2010). Contoh dari SOLA diantaranya adalah berbagai asam-asam organik seperti asam format, asam asetat, asam askorbat, asam vanilat, aspartat, sitrat dan lain-lainnya (Ismangil dan Hanudin, 2005).

SOLA berperan sangat penting di dalam tanah, diantaranya sebagai sumber karbon bagi mikrob, translokasi ion-ion Fedan Al, transport polutan atau bahan pencemar dalam tanah, sumber kemasaman untuk proses pembentukan tanah dan siklus unsur hara di dalam tanah (Michel et al., 2006). Karakteristik SOLA dipengaruhi oleh pH, aktivitas mikrob, penggunaan lahan, ionic strength

dari air dan kemampuan bahan organik padat untuk melarut dalam air (Chantigny, 2003).

Dissolved Organic Carbon (DOC) atau karbon organik terlarut merupakan fraksi senyawa karbon dari SOLA. DOC berperan dalam menentukan aktivitas mikroorganisme melalui suplai karbonnya (Neff dan Asner, 2006 dalam Undurraga et al., 2009) dan distribusi karbon ke seluruh horizon tanah (Fujii et al., 2009). Ketersediaan DOC dipengaruhi kadar bahan organik tanah, pH, curah hujan dan tipe penggunaan lahan. Kadar DOC lebih tinggi pada ekosistem hutan dibandingkan pada lahan pertanian (Chantigny, 2003). DOC banyak bersumber dari horizon O di dalam tanah pada ekosistem yang masih alami seperti hutan tropis (Michel et al., 2006), meskipun ketersediaan DOC yang sebenarnya pada tanah tropis tetap rendah karena terdapat pengaruh pencucian oleh air hujan (Zech et al., 1997). Pencucian oleh air hujan merupakan proses penting sebagai transportasi DOC dari horizon O menuju horizon mineral di bawahnya (Fujii et al., 2009).

2.3 Karakteristik Tanah Gambut di Indonesia dan Gambut Rawa Pening Tanah gambut merupakan tanah yang bahan penyusunnya didominasi oleh bahan organik, yaitu sebesar 85 % (Wijaya Adhi, 1988 dalam Barchia, 2006) dan terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman, baik yang telah mengalami pelapukan, maupun yang belum (Agus dan Subiksa, 2008). Dominasi bahan organik sebagai penyusun pada tanah gambut terlihat dari kadar C-organik dan N-total yang tinggi. Menurut Barchia (2006) kadar C-organik pada tanah gambut Indonesia sebesar 57,23 %, sedangkan kadar N-total sebesar 1,2 % hingga 1,8 %.

Gambut di Indonesia pada umumnya tersusun dari bahan yang berasal dari tanaman kayu-kayuan yang memiliki kadar lignin tinggi. Lignin merupakan bahan yang resisten terhadap pelapukan, sehingga bahan ini lambat terdekomposisi. Keberadaan bahan yang mengandung lignin tinggi menyebabkan gambut Indonesia memiliki karakteristik pH yang sangat masam. Sifat masam ini berasal dari asam-asam organik hasil dari aktivitas dekomposisi. Menurut Agus dan Subiksa (2008) pH tanah gambut di Indonesia secara umum berkisar antara 3-5. Pada tanah gambut oligotrofik yang terdapat di Kalimantan, nilai pH dapat

berkisar antara 3,25 hingga 3,60 (Halim, 1987 dalam Barchia, 2006), sedangkan tanah gambut Sumatera memiliki pH yang sedikit lebih tinggi yaitu sekitar 4,1- 4,3 (Agus dan Subiksa, 2006).

Tanah gambut memiliki kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi. Menurut Kussow (1971 dalam Barchia, 2006) KTK tanah gambut dapat berkisar antara 100 hingga 300 me/100 gram. Kandungan hara pada tanah gambut umumnya terdapat dalam jumlah yang rendah (Tabel 1) sehingga dapat menyebabkan gejala defisiensi pada tanaman.

Tabel 1. Kandungan Unsur Hara Pada Tanah Gambut

Ca Mg K Na Cu Zn Mn Fe ---me 100 g-1--- ---ppm---

2,5 0,53 0,2 1,88 0,5 1,6 1,4 8,9 Sumber : Sabiham dan Ismangun (1977 dalam Barchia, 2006)

Keberadaan gugus fenolat (-OH) dan karboksil (-COOH) menyebabkan sifat hidrofilik pada tanah gambut. Kedua gugus tersebut berperan dalam peningkatan penyerapan air karena sifatnya yang polar, sehingga bereaksi kuat dengan air. Menurunnya kapasitas tanah gambut dalam menyerap air berkaitan dengan penurunan kualitas kedua gugus fungsi tersebut akibat pengeringan (Dikas, 2010).

Gambut Rawa Pening merupakan gambut yang berkembang di kawasan Rawa Pening, Jawa Tengah bagian utara. Rawa Pening daerah tempat berkembangnya gambut ini merupakan daerah rawa dengan ekosistem phytoplankton yang tinggi hingga mencapai 103 spesies (Goltenboth dan Timothius, 1992). Permukaan rawa ditutupi oleh vegetasi pakis dan eceng gondok, sedangkan bagian bawah rawa ditumbuhi Hydrilla verticilata (Hastuti, 1999). Karakteristik gambut Rawa Pening adalah bahan gambutnya yang berasal dari tanaman non-kayu, sehingga memiliki pH yang tidak terlalu masam. Menurut Kristijono (2010) pH tanah gambut Rawa Pening sebesar 5 hingga 5,5, sedangkan menurut Nuryani et al. (1999) pH gambut ini senilai 4,89. Gambut ini mengandung sedikit abu volkan karena sebelum terbentuk daerah rawa tempat ini merupakan hutan lebat yang mendapat timbunan abu volkan gunung berapi (Hastuti, 1999).

2.4 Karakteristik Serasah Pinus Gunung Walat

Serasah pada ekosistem hutan memegang peranan penting dalam siklus unsur hara antara tanah dan tanaman karena serasah yang jatuh ke lantai hutan akan melepaskan unsur-unsur hara melalui proses dekomposisi dan mineralisasi, sehingga ekosistem sekitarnya menjadi subur (Nilamsari, 2000). Serasah pinus merupakan bahan organik dengan karakteristik kandungan lignin yang tinggi dan bersifat asam. Nisbah C/N yang tinggi membuat serasah pinus sulit terdekomposisi (Mindawati et al., 1998 dalam Nilamsari, 2000).

Serasah pada hutan pinus Gunung Walat umumnya didominasi oleh hancuran bahan berupa daun pinus daripada bagian tanaman lainnya (Nilamsari, 2000). Penelitian yang dilakukan Komaryati et al. (2002) menunjukkan karakteristik yang dimiliki serasah pinus Gunung Walat (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik Serasah Pinus Gunung Walat

pH Kadar Air Lignin C N P K Ca Mg C/N

---%---

4,3 23,11 39,8 51,46 0,47 0,19 0,15 2,97 0,37 109,49 Sumber : Komaryati et al. (2002)

2.5 Karakteristik Limbah Cair Kelapa Sawit

Limbah cair pabrik kelapa sawit atau dikenal dengan palm oil mill effluent (POME) merupakan hasil sampingan dari pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak sawit kasar (Hasanah, 2011). Limbah cair ini berasal dari sludge water, air kondensat (sterilizer condensate), air hidrocylicone (claybath) atau bak pemisah lumpur, air cucian pabrik dan lain sebagainya (Naibaho, 1998). Limbah cair kelapa sawit memiliki karakteristik umum berwarna coklat pekat, terdiri dari padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan minyak yang bersifat asam dengan tingkat COD dan BOD yang tinggi. Komposisi limbah ini terdiri dari 95 % cairan, 4,5 % berupa padatan yang tersuspensi dan 0,5 % berupa minyak yang teremulsi. Padatan terlarut dalam limbah cair kelapa sawit merupakan senyawa organik seperti selulosa, lemak, protein atau mikroorganisme seperti bakteri dan alga yang tersuspensi dalam larutan (Ahmad et al., 2011).

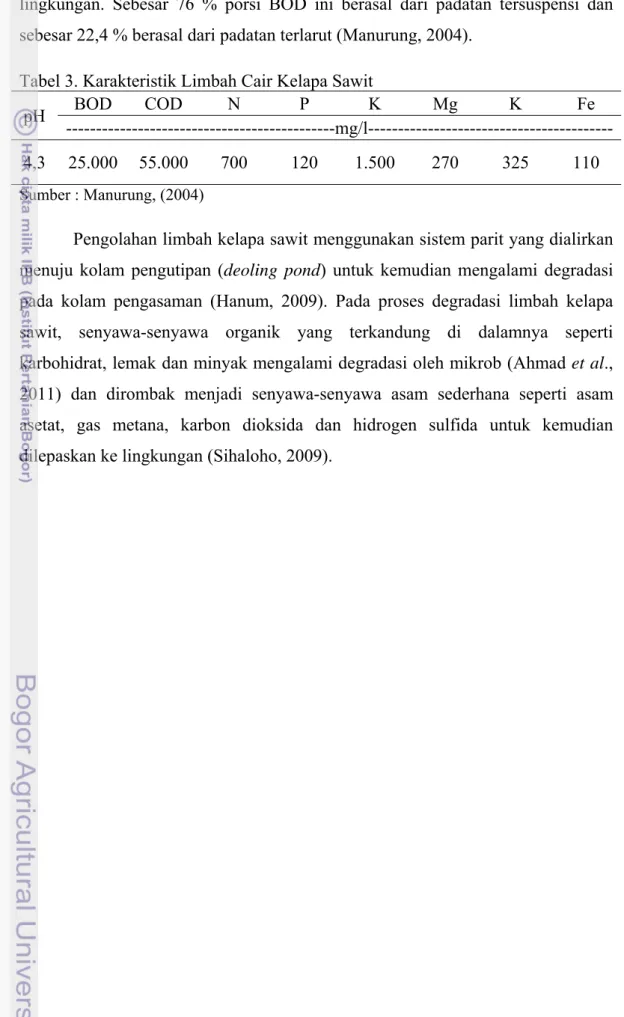

Karakteristik limbah cair kelapa sawit (Tabel 3) yang menunjukkan tingginya BOD dan COD berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sebesar 76 % porsi BOD ini berasal dari padatan tersuspensi dan sebesar 22,4 % berasal dari padatan terlarut (Manurung, 2004).

Tabel 3. Karakteristik Limbah Cair Kelapa Sawit

pH BOD COD N P K Mg K Fe

---mg/l---4,3 25.000 55.000 700 120 1.500 270 325 110

Sumber : Manurung, (2004)

Pengolahan limbah kelapa sawit menggunakan sistem parit yang dialirkan menuju kolam pengutipan (deoling pond) untuk kemudian mengalami degradasi pada kolam pengasaman (Hanum, 2009). Pada proses degradasi limbah kelapa sawit, senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalamnya seperti karbohidrat, lemak dan minyak mengalami degradasi oleh mikrob (Ahmad et al., 2011) dan dirombak menjadi senyawa-senyawa asam sederhana seperti asam asetat, gas metana, karbon dioksida dan hidrogen sulfida untuk kemudian dilepaskan ke lingkungan (Sihaloho, 2009).